10/03/2012

Claude Minière - Poèmes inédits

■ Claude Minière

CLAUDE MINIERE

PoÉsie

Des Dieux et des Hommes

Inédit

2012

■ Extrait

Vues sur L’Acropole

dans la juxtaposition

plus haut la haute cité

Akros-polis

plus bas la façade du Parlement

dans l’absence muette de liaison

dans la révolte

ils se heurtent à un mur

à la surface

la parole coupée de l’histoire

Usura

le « dossier grec »

dans la négociation de l’oubli

le temple en ruines

dans l’éclat de sa blancheur

Athéna la tourneuse de chars

dans leur séparation leur partition

je ne les vois pas séparés

ils sont côte-à-côte

parés de splendeurs et défauts

tels dieux hommes et femmes

(les mortels et les immortels)

Terre et ciel

de la même substance tenue dans une ligne

côte-à-côte ou trait à trait

à partir de ce que j’ai sous les yeux commence l’ascension

commence la plongée

à partir de ce que j’ai avec les dieux

ils demeurent

ils chantent à l’orée à l’oreille

les voix rayées et claires

et puis il y a longtemps à l’instant

la bataille s’engagea sur la plaine violette

dans les rues

c’est à l’ordre du jour

à l’ordre et au désordre du jour

vous y êtes

vous y étiez déjà

et je porte des guerres anciennes dans mon sang

ici et assis sur les dalles polies

ici les roses centifolia aux soixante pétales

au-dessus des jardins s’élève une montagne

comme elles s’ouvrent dans leur naïveté

diverses sont les lignes de la vie

si je me souviens bien

les choses sont venues d’un trait

un étrange séisme

plus proche le jaune-vert des oliviers aux feuilles talentueuses

les jupes du lierre

je m’en souviendrai comme si c’était hier

les fleurs se ferment sur le soir

les faits renferment une leçon

quelle histoire ?

Thucydide voulait « la cause la plus vraie et la moins avouée »

quelle langue quelle liberté ?

certains peuples trouvaient plus de charme à la tyrannie

ils ont été endormis par un charme

(disons un charme)

ils reprennent ce qui leur appartient

et l’air d’un bleu poudreux

l’agitation des pointes

les flèches argentées

dans les poudres anciennes de la ville

une statue sur la Grand-Place à Lille

une colonne

ils l’appellent « la déesse »

mais les dieux sont plus proches en retrait

à hauteur d’homme

à Marseille une tête d’Homère

passage derrière les paupières

■■■ © Les carnets d’eucharis

■ NOTICE

Né en 1938 à Paris, Claude Minière vit aujourd’hui entre Lille et Londres. En une vingtaine de recueils et essais il a développé une œuvre qui traverse la crise de la poésie (de la pensée), de la pensée du divin en notre temps. Il parle donc « des dieux et des hommes ». A paraître : Barnett Newman, retour vers l’’éden (essai).

21:37 Publié dans Claude Minière | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

LES FOUS DU LOUP du jeudi 22 mars au dimanche 25 mars 2012

PROGRAMME

■

Contacts - Infos

Site web de La Colle sur Loup : www.lacollesurloup.fr

Office de Tourisme de La Colle sur Loup :

04 93 32 68 36

Site web des Fous du Loup : www.lesfousduloup.org

André Chenet : O6 61 24 69 64 (programmation)

Dom Corrieras : O6 59 37 14 90 (communication)

Patrick Emeriau : 06 07 41 96 79 (organisation-logistique)

20:42 Publié dans André Chenet, FRANCE, LECTURES PUBLIQUES, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

08/03/2012

SALVADOR DALI par Claude Darras (N° Spécial, mars 2012)

Lectures critiques de Claude Darras

Je vous salue Dali…

Un contemporain

entre classicisme et avant-garde

Mars 2012 © Claude Darras

■■■Un jour de 1932, dans les toilettes de l’hôtel Saint-Régis, à New York, alors qu’il s’emploie devant un urinoir à « changer l’eau des olives », selon une expression catalane dont il ne dédaigne pas la trivialité, un usager voisin l’interpelle poliment et lui demande son métier. « Artiste », répond-il. « Êtes-vous un bon artiste ? », surenchérit son interlocuteur : « Le meilleur du monde », assure-t-il. C’est ainsi, le nez dans la céramique de l’édicule, que l’Américain A. Reynolds Morse est devenu le plus grand collectionneur de Salvador Dali (1904-1989) ! Fondateur en 1982 à Saint-Petersburg (Floride) du Salvador Dali Museum, cet industriel de Cleveland (Ohio) a transformé l’institution en une fondation Salvador Dali. Lorsque le maître catalan meurt le lundi 23 janvier 1989, deux conservatoires muséaux portent déjà le glorieux patronyme, le deuxième étant le théâtre-musée Dali de Figueras, sa cité natale, en Espagne. Près d’un quart de siècle après sa disparition, un ouvrage d’exception, « Dali, l’invention de soi » (éditions Flammarion), permet de le redécouvrir, au-delà du mythe populaire et trompeur forgé par son talent et ses excentricités. En lisant son auteure, Catherine Grenier, historienne de l’art et directrice adjointe du Centre Pompidou à Paris, le lecteur comprend mieux comment l’œuvre dalinien a transgressé les codes habituels de la vision esthétique et pourquoi il a ouvert de fécondes perspectives aux artistes du XXIe siècle.

L’ « Angélus » de Millet obsède l’enfant

Collines mauves d’herbe sèche et lande couleur de pain grillé, la campagne natale d’Ampurdan peuple l’horizon de ses toiles : la silhouette des maraîchers affairés aux étals du marché de Figueras, le goût de l’eau ferrugineuse puisée au Moli de la Torre, l’église coiffant les maisons de Cadaqués comme un tricorne, les pêcheurs de Port Lligat inlassables à astiquer leurs lamparos, les rochers gothiques du cap Creus. Cette portion de Catalogne dont Louis Pauwels, un des rares familiers de Dali, prétend qu’elle « engendre quantité de lunatiques au caractère fort, fanatisme hérité des Arabes, goût de l’homérique venu des Grecs », cette région ibérique entre mer et montagne reste la patrie dalinienne par excellence où chaque printemps le ramène après qu’il ait campé dans les palaces de Paris et de New York, de Tokyo ou de Rome. Car c’est là, précise encore Louis Pauwels, « qu’il a construit son amour, sa personne, son œuvre, sa demeure ».

Salvador Dali est né deux fois. Le père qui porte le même prénom a 29 ans le 21 octobre 1901 quand naît son premier fils, Salvador Dali, lequel meurt le 1er août 1903. Huit mois plus tard, le vendredi 11 mars 1904, le second Salvador (Felipe Jacinto) Dali, troisième du nom, vient au monde à Figueras. Les parents restent inconsolables, et le fils supportera toute sa vie la culpabilité d’avoir pris la place de l’aîné. En 1963, il confie au journaliste et historien André Parinaud : « Ce frère mort, dont le fantôme m’a accueilli en guise de bienvenue, était, si l’on veut, le premier diable dalinien. Mon frère avait vécu vingt-et-un mois. Je le considère comme un essai de moi-même. »

Ses parents comptent leurs ascendants parmi la bourgeoisie catalane. Notaire de son état, le père est un libre-penseur, fantasque et colérique, qui ressemble, physiquement, à Benito Mussolini, le Duce de l’Italie fasciste. La mère, Felipa Domenech Ferrés, encourage le talent précoce de leur fils pour l’art décoratif au point de soumettre son initiation à la peinture dès l’âge de six ans à une famille d’artistes fortunés, les Pichot, et plus spécialement Ramon, qui lui révèle Claude Monet et Auguste Renoir. À treize ans, son professeur de l’école de dessin de Figueras, Juan Núñez, lui enseigne les clairs obscurs des eaux fortes de Rembrandt. L’enfant montre une habileté troublante à dessiner et manifeste des dons précoces de… médium. Ainsi, dans le corridor conduisant à la salle de classe, la reproduction de « L’Angélus » de Jean-François Millet le fascine et fomente des rêveries à la faveur desquelles il extrait du sac de pommes de terre du couple paysan en prière le cercueil d’un enfant mort. Vision dramatique et prémonitoire, tant il ignore alors que les conservateurs du musée du Louvre à Paris aboutiront plus tard, grâce aux rayons ultraviolets, à la même trouvaille, une découverte que pressentira le peintre et écrivain russe Kazimir Malevitch en 1911. « L’Angélus de Millet, écrit Salvador Dali en 1933, est aussi beau que la rencontre fortuite sur une table d’opération d’une machine à coudre avec un parapluie » : la formule comme beaucoup d’autres issues de la rhétorique dalinienne fait florès.

Humanités madrilènes avec Luis Bunuel et Garcia Lorca

Des cheveux longs et des favoris qui lui mangent les joues, un savant maquillage, un nœud ou une lavallière, une veste de velours, parfois une ample et longue cape : le fils du notaire a de qui tenir lorsqu’il est admis, à dix-sept ans, à l’institut San-Fernando, l’école des beaux-arts de Madrid en quelque sorte. Extravagant et brillantissime, l'élève étonne ses camarades, et il les surprend plus encore par les toiles cubistes qu’il peint le soir dans sa chambre. Très tôt, il admire Dürer, Goya, Le Greco, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Vélasquez ; ces « modèles » l’inclinent à délaisser l’impressionnisme des premières toiles pour un pur classicisme. L’académisme de l’institution madrilène ne l’empêche pas d’étudier simultanément le futurisme, Giorgio de Chirico, Juan Gris, Pablo Picasso et Sigmund Freud, neurologue et psychiatre autrichien qu’il rencontre à Londres en 1917. Barcelone accueille sa première exposition personnelle en 1925.

« L’ombre de Picasso s’est profilée très tôt au-dessus de sa carrière artistique, considère Catherine Grenier. Dali a le sentiment de marcher sur ses traces lorsqu’il est reçu chez les Pichot, puis lorsqu’il installe son atelier à Cadaqués. » « De 1921 à 1927, analyse-t-elle, le jeune artiste entreprend la conquête des mouvements modernes, qu’il aborde conjointement sous leurs différents fronts. Déjà sensible dans ses essais de jeunesse, l’éclectisme est une des caractéristiques de l’esprit entreprenant de Dali. »

Dans la Résidence étudiante de Madrid, il se lie d’amitié avec Eugenio Montes (futur journaliste et écrivain, 1900-1982), Federico Garcia Lorca (1899-1936) et Luis Bunuel (1900-1983) avec lequel il tournera, en 1928, L’Âge d’or et Un chien andalou, l’une des œuvres les plus étonnantes du cinéma d’avant-garde. Le poète du Romancero gitano le connaît sans doute mieux que personne à ce moment-là. Garcia Lorca sait percer ses motivations les plus intimes lorsque, libéré de ses extases singulières, son camarade donne du monde des songes et du maquis de ses fantasmes une interprétation énigmatique et complexe au gré d’une finition plastique parfaite. En octobre 1926, lorsqu’il est exclu de l’institut San-Fernando pour avoir contesté à trois professeurs la capacité de noter ses croquis, il a devancé depuis belle lurette l’appel des surréalistes au panthéon desquels il place résolument Max Ernst, René Magritte et Yves Tanguy.

1929, l’année de Gala

Adopté par le groupe surréaliste en 1928, il expose à Paris l’année suivante : il figure déjà au premier rang des créateurs de grand format. Il a rencontré Pablo Picasso à Paris en 1927 (« Je viens chez vous avant de visiter le Louvre », lui a-t-il lancé) et Joan Miro s’est déplacé à Figueras pour mieux le connaître. En cette année 1929, André Breton lui rend visite à Cadaqués accompagné de René Char, de Paul Eluard et de son épouse Helena Devulina Diakonoff (1895-1982). C’est le coup de foudre : il croit reconnaître dans la femme d’origine russe, de dix ans son aînée, la « Galutchka » de ses rêveries adolescentes. Quatre ans plus tard, il épouse celle qu’il nomme Gala, la « Gradiva » (« celle qui avance »). « Je n’existais que dans un sac plein de trous, mou et flou, toujours à la recherche d’un béquille, reconnaît-il. En me collant à Gala, j’ai trouvé ma colonne vertébrale. »

Amante et cerbère à la fois, Gala est sa muse, son argentier, son modèle, son manager. Elle négocie avec les galeristes, les marchands, les journalistes et les collectionneurs. C’est elle qui a l’idée de mensualiser son mari, en réunissant dans le Cercle du Zodiaque une dizaine de mécènes dont le marquis de Cuevas et l’écrivain Julien Green. Ils lui versent une rente en échange de l’acquisition d’une œuvre par an.

Sa fascination pour Hitler et son ralliement à Franco lui valent d’être évincé du groupe des surréalistes en 1939. Il n’en continue pas moins ses provocations intempestives en soutenant que Jean-Louis-Ernest Meissonier vaut mieux que Picasso, que la gare de Perpignan est le centre du monde et que le franquisme a sauvé l’Espagne !

La fortune médiatique d’Avida Dollars

Salvador Dali possède un sens inné des médias. Il les a tous utilisés du reste, la publicité, l’estampe, le disque, le ballet, le théâtre, la conférence, la céramique, la mode, le cinéma (avec Walt Disney et Alfred Hitchcock). Rien d’étonnant à ce que sa célébrité new yorkaise (il réside aux États-Unis de 1939 à 1948) incite André Breton à l’affubler, en 1940, du surnom anagrammatique d’Avida Dollars. Il lance des parfums, vend des posters et des affiches, fabrique des bijoux et des crucifix, grave de la vaisselle et des bouteilles de liqueur, sculpte des Vénus à tiroirs et des éléphants à pattes d’araignée, utilise la technique photographique et l’image stéréoscopique. Moustaches gominées au miel défiant les lois de la pesanteur, il prononce des conférences fumeuses, parfois clownesques, à des auditeurs épatés d’avance. Pourvu de son étrange canne couronnée d’une tête de canard bleu et orange, il répète sur les plateaux de télévision, ses lèvres minces détachant les syllabes dans une diction abracadabrantesque : « Je suis fou du chocolat Lanvin ! ». Il dialogue avec des scientifiques sur le rayon laser, la cryogénisation, l’holographie et l’ADN. De l’acronyme de cet acide, il s’ingénie à prononcer de façon hilarante le mot « désoxyribonucléique ». Après son admission à l’Académie (française) des beaux-arts en 1978, il se préoccupe de la quatrième dimension (celle du temps) et de la théorie des catastrophes, énoncée par le mathématicien René Thom.

Gala meurt le jeudi 10 juin 1982 ; son corps est inhumé dans la crypte du château de Pubol que Dali lui a acheté en Catalogne. Le 26 juillet, le roi Juan Carlos confère au peintre le titre de marquis de Dali y Pubol. Durant l’été 1984, il est gravement brûlé dans l’incendie de sa chambre à coucher du castelet de Pubol : il cesse de peindre. Le lundi 23 janvier 1989, il meurt d’une attaque d’apoplexie à l’hôpital de Figueras. Tous les biens de l’artiste, évalués à quelque 703 millions de francs, sont légués à l’État espagnol ; en 1984, en effet, il avait modifié son testament afin d’exclure de son héritage sa sœur Anna Maria.

L’invention de soi, l’invention d’un mythe

Doué d’une prodigieuse imagination, prisant la théâtralité et la démesure, il déconcerte à travers sa célèbre montre molle qui explose en 888 morceaux, son Christ éclaté en quatre-vingts éléments et ses chaussures aux talons incrustés de diamants. « À six ans, je voulais être cuisinier, aime-t-il à répéter. À sept, Napoléon. Depuis, mon ambition n’a cessé de croître comme ma folie des grandeurs. »

« Ne confondons pas son esthétisme avec sa propagande exhibitionniste », tempère cependant son ami Ramón Gómez de la Serna (1888-1963). « Pour moi, soutient l’écrivain espagnol, Dali, l’homme qui déteste les épinards parce qu’ils collent aux dents, est le parfait novateur, le représentant le plus convaincant des temps nouveaux. »

Dessin, gouache, huile, aquarelle, gravure, sculpture, lithographie, objet, livre : de l’improvisation tachiste au réalisme de la Renaissance, l’œuvre, techniquement magistrale, est protéiforme. On y trouve le souvenir obsédant des paysages de son enfance, la mise en scène systématique de toutes les formes de délire par la paranoïa critique, ainsi qu’une fascination, toute surréaliste, pour ces territoires situés à la frange de l’humain, où l’épique, le mystique et l’érotique catalysent dans le sublime et la mythologie.

« Élaboré pièce par pièce, le mythe Dali est la pierre angulaire de son génie, veut persuader Catherine Grenier, une œuvre artistique qui englobe toutes les autres. Après Duchamp, il est le premier artiste qui, sans cesser sa production créatrice, fait de sa vie une œuvre d’art. Une vie qui semble en tous points contradictoire avec celle de son devancier, mais qui pourtant repose sur un principe identique : repousser les affects, transformer l’artiste-œuvre en une "machine à penser" ».

Selon Catherine Grenier, de nombreux créateurs s’inscrivent dans le sillage du maître de Figueras. De Jeff Koons à Damien Hirst, de Takashi Murakami à Francesco Vezzoli, de Markus Schinwald à Glenn Brown, de Bertrand Lavier à Zaha Hadid, les enjeux de la pensée et de l’art contemporains se conjuguent au XXIe siècle avec une réactivation de l’invention dalinienne. Les propositions du héraut catalan et les problématiques qu’elles posent aux artistes d’aujourd’hui, ceux qui l’admirent en tout cas, bénéficient d’une telle mise à distance. Servie par une argumentation savante et didactique, cette mise à distance a l’immense avantage de dépasser le mythe pour atteindre à la vraie connaissance de Salvador Dali et de mieux appréhender certains courants esthétiques qui s’en réclament de nos jours peu ou prou. ■■■

Claude Darras

mars 2012

![]()

DOSSIER PDF COMPLET (à télécharger)

21:26 Publié dans Claude Darras, CLINS D'OEILS (arts plastiques), PORTRAIT & LECTURE CRITIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/03/2012

Charles Péguy, Jean Paulhan (lectures de Pascal Boulanger)

Celui qui reçoit est reçu.

__________________________________________________________________

■■■  On mesure les enjeux existentiels d’une phrase comme celle-ci : Celui qui reçoit est reçu. L’hospitalité pour Charles Péguy est avant tout une décision. Elle engage une vie qui, en se voulant chrétienne, contemple et imite la Passion du Christ, autrement dit intègre et traverse ce signe de contradiction qui, en dévoilant et en renversant la nuit du monde, fait perpétuellement scandale et folie aux yeux des modernes. Il s’agit de convertir le négatif en positif, la Croix en rédemption. Avec sa verticale épiphanique contredisant son horizontale d’endurance et de limitation, la Croix est à l’image de notre condition. Et seule la parole vivante nous précède et nous connait d’avance.

On mesure les enjeux existentiels d’une phrase comme celle-ci : Celui qui reçoit est reçu. L’hospitalité pour Charles Péguy est avant tout une décision. Elle engage une vie qui, en se voulant chrétienne, contemple et imite la Passion du Christ, autrement dit intègre et traverse ce signe de contradiction qui, en dévoilant et en renversant la nuit du monde, fait perpétuellement scandale et folie aux yeux des modernes. Il s’agit de convertir le négatif en positif, la Croix en rédemption. Avec sa verticale épiphanique contredisant son horizontale d’endurance et de limitation, la Croix est à l’image de notre condition. Et seule la parole vivante nous précède et nous connait d’avance.

Jésus-Christ n’est pas venu nous dire des fariboles (…) ne nous a point donné des paroles mortes / que nous ayons à conserver dans de l’huile rance / comme les momies d’Egypte / Il nous a donné des paroles vivantes / à nourrir.

L’hospitalité de la parole est tout d’abord l’acte par lequel celui qui reçoit la parole divine est entendu. Et, en étant entendu, libre lui-même d’engager, en écho, sa propre parole. Elle est ce que Péguy nomme un trésor de grâce. Une grâce qui coule éternellement en étant éternellement pleine. Et qui rayonne, en nous même et au-delà de nous même, nous reçoit et nous accueille – sans la communication réduite au calcul et au rendement – pour mieux résonner en toute langue. Dès le premier chapitre de son essai : L’hospitalité de la parole, Péguy entre littérature et philosophie, Charles Coutel souligne que, en se tenant aux frontières des genres, Péguy demeure irréductible aux disciplines instituées. La pensée renvoie à une épreuve vécue et à une filiation assumée, elle hérite sans s’habituer et dépasse la clôture individuelle et celle d’une modernité soumise aux tentations réductrices. Péguy est un des premiers à comprendre que la parole divine, comme la parole poétique, n’a plus de place dans le monde démagogique du positivisme. Les nouvelles instances qui s’imposent : l’argent, la technique, l’idéologie, oblitèrent une vie consciente et active. On ne comprend la parole qu’en parlant, on ne comprend l’amour qu’en aimant et on doit ne jamais rien écrire que ce que nous avons éprouvé nous-mêmes. L’inadmissible pour Péguy, lecteur attentif de Bergson, se situe dans cette dichotomie devenue insurmontable : Le spirituel est constamment couché dans le lit de camp du temporel.

Ce rapport charnel à la parole qui parle dans l’histoire de chacun et dans celle de la France trace une mystique qui s’oppose à la politique (à la matérialité de ce qui est médiocre et corruptible) et qui doit donner naissance à une inquiétude, un ébranlement, une émeute du cœur.

Qu’est-ce qu’une pensée qui n’aurait pas de cœur ? Et qu’est-ce qu’un cœur qui ne serait pas éclairé au soleil de la pensée ?

Et bien, cette pensée sans cœur, c’est notre actuel monde muet, niant toute dette à l’égard du passé et dans lequel la foule fondue dans le tout social commerce avec la finitude. Ce sont les fausses urgences de l’actualité, la toupie folle des rivalités, la montée aux extrêmes, l’affreuse pénurie du sacré, l’homme moderne ne se prosternant que devant lui-même. C’est la décomposition du parlementarisme et du socialisme officiel (la polémique avec Jaurès), l’idéologie de la caisse d’épargne et de la recette buraliste, le prêtre d’argent à la place du prêtre.

La grandeur de Péguy se situe dans la trahison, dans le refus de partager le repas sanglant. La poésie et la pensée dessinent alors des lignes de fuite souveraines.

Je trahis en beauté tous ceux qui font partie d’un monde qui se trahit.

***

■■■ L’hospitalité est une grâce que Patrick Kéchichian honore dans son art du portrait. Il est un des rares et précieux critiques littéraires qui sait lire d’homme à homme, dans une approche qui procède par des avancées inattendues et délicates, par des regards vers un visage dont l’effacement dissimule le secret. Il s’agit alors de regarder la vérité d’un être et d’une personne sans les emprisonner dans le corps imaginaire d’une fiction dont quelque biographe s’instituerait le maître (à propos d’Ernest Hello dans son essai : Les usages de l’éternité).

■■■ L’hospitalité est une grâce que Patrick Kéchichian honore dans son art du portrait. Il est un des rares et précieux critiques littéraires qui sait lire d’homme à homme, dans une approche qui procède par des avancées inattendues et délicates, par des regards vers un visage dont l’effacement dissimule le secret. Il s’agit alors de regarder la vérité d’un être et d’une personne sans les emprisonner dans le corps imaginaire d’une fiction dont quelque biographe s’instituerait le maître (à propos d’Ernest Hello dans son essai : Les usages de l’éternité).

Le portrait qu’il consacre à Jean Paulhan ne prend pas la pose. Il suggère, dans le repentir de l’écriture, des déplacements continus, des angles de vue inexplorés, à l’image du bric-à-brac des virtualités existentielles qui ne se réduit pas au métier, au social et à sa représentation, avec son lot de compromis inévitables et parfois de bassesse. Kéchichian ne tient pas le discours d’un expert fixé à des certitudes ou à des partis pris esthétiques ou idéologiques. Bien sûr, les querelles, les conflits, les polémiques, les alliances avec le milieu littéraire et artistique et aussi les choix politiques, les amitiés, les amours, tout ce qui traverse une vie concrète et engagée est précisé. La matière de cette vie prend appui sur des témoignages variés (ceux de Georges Perros, Pierre Oster, Dominique Aury, Henri Michaux notamment) mais l’essentiel, d’après moi, se situe dans ce qui fait passage.

Car le portrait est toujours inachevé, gommé, transformé, suspendu à des incertitudes, des paradoxes, des questions… travaillé par la notion même du repentir, celle de Montaigne :

Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et chancelant, d’une ivresse naturelle (…) Je ne peins pas l’être, je peins le passage.

Patrick Kéchichian fait, à sa manière, l’éloge de l’inconsommable (titre d’un très beau livre de Jean-Clet Martin aux éditions de l’éclat). Il sait que l’existence la plus achevée reste une œuvre ouverte, se composant d’instants dont aucune biographie ne possède la vérité ultime. Sa lecture sait ouvrir les perspectives d’une vie infinie.

© Pascal Boulanger, Les carnets d’eucharis, mars 2012

_________________________________________________________________

Charles Coutel : Hospitalité de Péguy (Desclée de Brouwer).

Patrick Kéchichian : Paulhan et son contraire (Gallimard, coll. L’un et l’autre).

23:12 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

TRAVERSEES n°64

REVUE TRAVERSÉES

(études, poésie, nouvelles, chroniques)

Trimestriel n°64 – Hiver 2011/2012

(…) Le traducteur/offrait un langage indéchiffrable:/signes enchaînés, obscures graphies.

(…) El traductor/oferia un llenguatge indesxifrable:/senyals encadenats, grafies fosques.

(Lluis CALVO – Traduit du catalan par Nathalie Bittoun-Debruyne)

TRAVERSEES est une revue littéraire fondée en 1993. Son 64ème numéro s’ouvre sur la question du traduire, transcrire, interpréter. Plusieurs écrivains (Xavier Bordes, Constantin Frosin, Desmothènes Davvetas…) se partagent le sujet non en qualité de théoriciens mais de praticiens de la traduction. Vaste est le champ du traduire, et pour Xavier Bordes chaque peuple (…) a « son monde », sa civilisation, ses coutumes, ses implicites, que sa langue a l’habitude de dire, et qu’un autre peuple ne connaît pas. Ces divers « mondes » ne se recouvrent jamais exactement et, quoiqu’ils se réfèrent tous grosso-modo au même milieu vital, celui de l’homme sur la terre, il peut arriver que les divergences soient considérables, voire irréductibles. Entre une langue de départ (texte original) et une langue d’arrivée (texte traduit), le travail du traducteur n’est-il pas aussi de préserver la « poudre d’or » de l’original et peut-être de préférer un sang-froid éloigné des emportements enthousiastes de quelques traducteurs qui s’octroient un hypothétique droit à la liberté. Pour Constantin Frosin, professeur à l’Université Danubius de Galati, en Roumanie, recourir aux points de vue des critiques et théoriciens de la traduction, c’est alors prendre le risque de fausser l’approche de l’œuvre. Le traducteur est le seul qui a l’expertise de la traduction. Moult théoriciens pour très peu de praticiens, Frosin s’insurge contre tous ces faiseurs de théories en maraude, cherchant noise, même midi (parfois) à quatorze heures à des traducteurs honnêtes et capables de performances indépendantes de toutes règles, canons, normes et contraintes !

Avec Desmothène Davvetas, il est indispensable que le traducteur soit lui-même un sujet créateur : Quand une traduction est seulement le produit d’une perfection technique, elle reste une autosatisfaction philologique et perd l’aventure créatrice et les risques positifs et négatifs qui lui sont inhérents. Incontournable l’aide au surgissement de l’âme du texte, l’être des mots.

A lire avec intérêt les Notes disjointes de Claude Mouchard et du travail de la traduction à plusieurs.

Ce numéro est également émaillé de poèmes et textes grecs, catalans, japonais, allemands et francophones, mais aussi de cris comme celui du poète algérien Salah Boudebbouze. Onze pages également du grand et sublime Odysseas Elytis, dans une traduction de Xavier Bordes, qui a par ailleurs consacré un très beau portrait du poète Crétois, dans une préface publiée en 1987 aux éditions Gallimard.

© Nathalie Riera, mars 2012

Traversées (c/o Patrice BRENO)

Faubourg d’Arival, 43

B-6760 VIRTON (Belgique)

Courriel : patricebreno@hotmail.com

22:27 Publié dans REVUES, Traversées | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Revue chiendents

REVUE chiendents n°2

cahier d’arts et de littératures

“JEAN-LUC POULIQUEN OU LE VOYAGEUR DE MEMOIRE”

Chiendents présente pour sa deuxième édition un portrait attrayant du poète Jean-Luc Pouliquen ou le Voyageur de mémoire. On reconnaîtra en dessin de couverture le coup de crayon de Jacques Basse.

Ce cahier s’organise autour d’un entretien de l’auteur avec le philosophe et musicien Gaspar Paz, et d’une présentation des trois derniers ouvrages Mémoire sans tain (Poésies 1982-2002) (Harmattan, 2009), Ce lien secret qui les rassemble (éd. du Petit Véhicule, 2010) et du tout récent Le poète et le diplomate écrit avec Wernfried Koeffler et préfacé par Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de Paix.

Jean-Luc Pouliquen a dirigé Les Cahiers de Garlaban de 1987 à 1997, et a consacré deux études au philosophe Gaston Bachelard.

Extrait de l’entretien

G.P. : Que pensez-vous des relations entre les langages artistiques et la politique ?

J-L. P. : La politique, au sens de l’art de gouverner les hommes et d’user du pouvoir, n’a pas de relation directe avec la poésie. Machiavel n’était pas un poète. Par contre, le langage artistique, en modifiant les représentations du monde et les rapports humains, va modifier à terme le corps social, obligeant ainsi les politiques à en tenir compte. Il peut y avoir des discours révolutionnaires exprimés de manière très conventionnelle et des créations artistiques sans apparente portée politique dont le langage est une véritable remise en cause de l’ordre établi. C’est à mon sens avant tout sur ce terrain que l’on attend l’artiste, ce qui ne l’empêche pas d’assumer ses responsabilités de citoyen du monde.

Editions du Petit Véhicule

20, rue du Coudray – 44000 NANTES

22:20 Publié dans Jean-Luc Pouliquen | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

29/02/2012

Wilfred Owen

18:01 Publié dans GRANDE-BRETAGNE/IRLANDE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

28/02/2012

Poémier d'aujourd'hui, par Claude Darras

Lectures de

Claude Darras

PoÉmier d’aujourd’hui

Poètes singuliers d’une poésie plurielle :

de l’arc-en-ciel à la foudre

© Les carnets d’eucharis, 2012

Richard Skryzak

Brigitte Gyr

Fawzi Karim

Cristina Castello

Rien de plus difficile que de parler de poésie, d’échafauder ne serait-ce qu’une note critique qui rende compte d’un recueil ou d’une anthologie. Répèterai-je l’avertissement de Louis Aragon quand il prétend qu’« il faut être fou pour écrire sur la poésie » ? « La poésie se fait, elle ne s’explique pas, argumente-t-il en préface d’un texte intitulé Y en 1968. Celui qui parle de poésie est fou parce que la poésie commence où l’on passe dans l’incommunicable. » Non, à vrai dire, je ne renouvellerai pas la semonce aragonienne. Je préfère me réfugier dans le pari de Jean Cocteau qui incite à rendre communicable l’incommunicable de l’écriture poétique. Dans cette perspective audacieuse, j’ai choisi sur l’étal de mes lectures quatre de nos contemporains pour lesquels la poésie est un prisme qui, de la lumière terne des quotidiens, fait jaillir les sept couleurs, sources de nuances infinies et d’écritures plurielles.

L’arc-en-ciel de Richard Skryzak

Le phénomène météorologique lumineux est au cœur de la démarche du premier d’entre eux. Vidéaste, écrivain et professeur à l’École des beaux-arts de Dunkerque, Richard Skryzak (né en 1960 dans le Valenciennois) est un médium qui a apparié l’arc-en-ciel à un « bouclier poétique », troquant la brosse du peintre contre le caméscope du vidéaste. Voyant de la même tribu qu’Arthur Rimbaud, il sait depuis des lustres que le poète n’est pas seulement celui qui utilise les mots. Il est celui qui créé, au sens grec du verbe, avec des notes de musique, des couleurs, des volumes, des architectures, des images et des ondes… L’essai « Résonances d’un souvenir florentin » est loquace à décliner les nouvelles couleurs du spectre que l’auteur a ajoutées à sa lyre. Mais c’est sans doute ce livre-là qui restitue la pluridisciplinarité féconde du poète, tout à la fois pédagogue, militant, novateur et philosophe. L’écriture s’y déploie selon plusieurs registres où il est question de Guglielmo Marconi, l’inventeur de la TSF, du Jacques Tati de « Playtime » et de la révolution picturale d’un Caravage qui peint en rouge-sang. Ce poète-là est un médium, disais-je ; il est aussi un médiateur providentiel dont les actes publics, en Palestine, aux Pays-Bas ou au musée de l’Orangerie à Paris, prouvent que l’isolement des poètes et de leurs lecteurs n’est pas une fatalité et que la poésie n’est plus réservée à la délectation de quelques initiés.

Que serait ce monde sans la Beauté

du Voir ?

Ce que je t’offre regardeur

c’est l’hospitalité de ma vision

…

Le ciel est mon seul

lieu d’exposition

Chaque œuvre une étoile

chaque pensée un scintillement

chaque parcours une constellation

(Extrait de « La constellation du vidéastre », 2009, dans « Résonances d’un souvenir florentin »)

Brigitte Gyr, artiste en sertissage

Avocate devenue traductrice et auteure dramatique, Brigitte Gyr (née en 1945 à Genève) manie la langue française avec une savante exactitude. Artiste en sertissage, elle sait enchâsser l’enfance retenue dans les mailles du passé, l’émotion passagère, les variations de la lumière, les mélodies du vent ainsi que la nostalgie implacable qui fait monter les larmes. Elle possède une façon fulgurante d’approcher par éclats, ruptures, rejets et résidus de mots la mécanique des cinq sens, de tutoyer l’absolu et de fusionner choses et mots, cris et gestes, matière et lumière, dans un vertige rituel sans fin. Nul déguisement verbal chez elle : le langage est en constant déséquilibre, le poème s’esquisse et s’esquive sans cesse. Nous resterions sur notre soif si nous ne relisions pas ces textes dans leur double irrégularité métrique et narrative, poèmes que nous sommes parfois amenés à déchiffrer avec lenteur, comme nous dégusterions une tasse de thé brûlant.

…

l’interminable jeu de l’oie

de l’enfance

avant

retour à la case départ

…

l’approximative

roulette russe de l’enfance

on vit on meurt

cueillette des champignons

partie de colin maillard

au fond des bois

…

(Dans « Parler nu »)

Fawzi Karim : les couleurs de la palette et les soupirs de la partition

Né en 1945 à Bagdad, vivant à Londres depuis 1978, Fawzi Karim est traduit par son ami Saïd Faran, peintre et écrivain bagdadi. Ce poète et critique musical emprunte à l’alphabet et à la clef de sol pour dire sa colère, ses doutes et ses espérances. Aussi son texte, « Non, l’exil ne m’embarrasse pas », est-il une composition typographique semée de signes et de blancs qui sont tantôt les couleurs de la palette tantôt les soupirs de la partition. Il est de ceux que l’histoire et la folie des hommes ont meurtris et qui ont misé sur le langage, sur son pouvoir contestataire et salvateur. Loin de tout formalisme, l’écriture brève et nerveuse a la lisibilité immédiate d’un fait-divers ou d’un instantané photographique. Son témoignage séduit par sa simplicité (toute apparente) et cette sorte d’« arrêt sur image » qui révèle la souffrance de l’exil et les conditions du déracinement.

Qui sommes-nous, sinon la colère d’un aveugle

guidé par le fil du labyrinthe

Un dé jeté sur la face de la nuit

dont le roulement ne fait plus d’écho.

(Extrait de « Qu’as-tu choisi ? », dans « Non, l’exil ne m’embarrasse pas »)

Qu’il est long, mon séjour

où j’ai appris trente définitions du mot « exil ».

Je me suis affermi

sur un siège portant le nom de mes descendants à venir.

(Extrait de « Non, l’exil ne m’embarrasse pas ! », du recueil éponyme)

Le souffle de la foudre de Cristina Castello

Nul besoin de rappeler la place qu’occupent Paul Éluard, Jorge Luis Borges, Robert Desnos, Pablo Neruda, Victor Hugo et Miguel Hernández dans sa bibliothèque mentale. Poésie magnanime, charnelle, souffrante, Cristina Castello chante en une plainte inlassable la vérité de l’existence, mêlant tous les parfums, tous les cris, tous les rêves, toutes les caresses, toutes les visions, ceux de la femme célébrée et de la cendre abhorrée. Journaliste et pédagogue argentine (née en 1959 à Córdoba), elle ouvre le temps d’une épopée nouvelle, rien de moins, une épopée du verbe où l’authenticité du témoignage catalyse avec la sensualité de la diction. Sitôt lus, un verset, une strophe, un alinéa imposent d’en savoir plus sur cette femme qui, en France depuis 2001, partage aujourd’hui la vie du poète André Chenet. La rétrospective de son expérience professionnelle et poétique confirme l’exigence qu’elle a placée dans les mots avec l’impériosité que réclamait Antonin Artaud qu’ils ne soient pas détachés de la vie. Il en résulte une écriture de l’engagement total, éthique et politique, de la parole donnée comme acte d’insoumission à tous les compromis. Ses amis, des écrivains qui ont son verbe en partage (Bernard Noël et Jean-Pierre Faye) ont confié leur jubilation à écouter et à réécouter la « messagère de syllabes noires », selon la belle définition de son préfacier Antonio Gamoneda. Les voix mêlées, chœurs murmurant ou polyphoniques, le déchaînement de la phrase, les rythmes fous de la narration, l’inventivité du récitatif, restitués avec brio de la langue castillane au français par Pedro Vianna, toutes ces composantes attestent que la poésie demeurera toujours une affaire de souffle, sachant qu’ici il s’agit du souffle de la foudre.

…

Tourbillon

Le mot peut être une croix ou une fleur.

Qui sait un verrou ouvert sur la liberté

Un abécédaire d’ailes, un violon de Chagall.

Ou peut-être un condor agenouillé, un éden mendiant,

Des draps fossiles dans leur destin d’attente

Sans le parfum du plaisir de l’amour fécondé.

…

Ténèbres

Ils sont épuisés. Comme les pages

Des livres qui se referment.

Sans jamais Être une autre édition, la vie.

Les disparus d’Argentine,

Tulipes sans sépulture, démolis

Fantômes sans os, cri muet

Larmes qui sillonnent mes veines.

…

(Tirés de « Arès », Buenos Aires, 12 février 2007/19 mars 2007, dans « Orage/Tempestad »).

Résonances d’un souvenir florentin, par Richard Skryzak (éditions Elektron), 70 pages, 2010, 10 euros.

Parler nu suivi de On désosse le réel, par Brigitte Gyr (éditions Lanskine), 60 pages, 2011, 10 €.

Non, l’exil ne m’embarrasse pas, par Fawzi Karim (éditions Lanskine), 68 pages, 2011, 12 €. Préface de Paul de Brancion.

Orage/Tempestad, par Cristina Castello (éditions Books on Demand), édition bilingue, espagnol/français, 116 pages, 2009, 12 €.

© Claude Darras, Les carnets d’eucharis, 2012

■ Imprimer PDF Claude Darras_Poémier d'aujourd'hui.pdf

■ Imprimer PDF Claude Darras_Poémier d'aujourd'hui.pdf

23:23 Publié dans Claude Darras, Cristina Castello, ESPAGNE/PORTUGAL/ARGENTINE/COLOMBIE, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Richard Skryzak | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

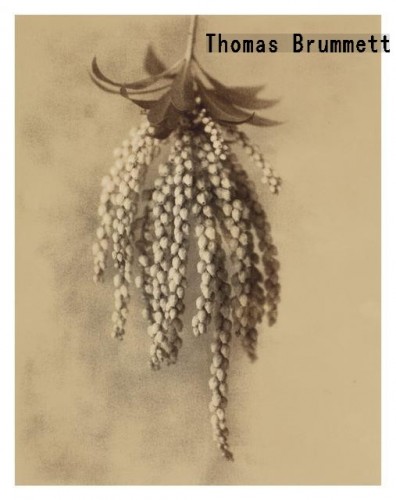

Thomas Brummett

Photo Thomas Brummett

Hanging flowers

Mixed media photograph – archival pigment print

30 x 40 inches

22:42 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Peter Huchel, Jours comptés (une lecture de Tristan Hordé)

Une lecture de

Tristan Hordé

Peter Huchel

Jours comptés, [Gezählte Tage]

Edition bilingue

Traduit de l'allemand par Maryse Jacob & Arnaud Villani

Atelier la Feugraie, 2011

L'Atelier La Feugraie contribue avec son "Domaine étranger" à faire connaître, notamment, la poésie contemporaine de langue allemande peu connue en France, Johannes Bobrowski, Alfred Kolleritsch, Peter Nim, Ernst Meister, Joachim Sartorius, De Peter Hucher (1903-1981), Chaussées chaussées (2009) et Jours comptés (2011) ont été traduits, avec une présentation, par Maryse Jacob et Arnaud Villani : quand on se reporte à l'original en regard du texte français, on comprend combien la restitution est heureuse.

L'Atelier La Feugraie contribue avec son "Domaine étranger" à faire connaître, notamment, la poésie contemporaine de langue allemande peu connue en France, Johannes Bobrowski, Alfred Kolleritsch, Peter Nim, Ernst Meister, Joachim Sartorius, De Peter Hucher (1903-1981), Chaussées chaussées (2009) et Jours comptés (2011) ont été traduits, avec une présentation, par Maryse Jacob et Arnaud Villani : quand on se reporte à l'original en regard du texte français, on comprend combien la restitution est heureuse.

Il est peu de pages, dans les cinq ensembles du livre (le second s'ouvre sur un poème qui donne le titre, "Jours comptés"), sans la présence de la nature, qu'il s'agisse d'animaux ou de ce qui constitue les paysages. Quand on dresse une liste, on compte des animaux domestiques, avec une prédominance du cheval — qui permet de partir —, beaucoup d'oiseaux (merle, corneille, hirondelle, choucas, etc.), des mammifères, des poissons, et même des araignées. Il ne s'agit pas de poésie animalière, chacun est là pour le rôle qui lui est attribué, grues qui vont "ailleurs", merle ou coqs morts, coquillage silencieux, etc. De manière analogue les éléments naturels, comme la végétation, très abondante, s'ils caractérisent une région sont aussi un support pour évoquer des sentiments, des émotions. Ce sont les arbres des régions continentales, plutôt froides, qui prédominent, notamment l'aulne et le saule, arbres de rivières et d'étangs qu'accompagnent joncs et roseaux, brouillard et pluie, nuit et neige avec les « pinces » du gel. Ils occupent beaucoup de place, s'opposant à l'olivier et à son feuillage d'« argent gris » (p. 47) ; à la lumière méridionale répondent le brouillard, la brume et :

les Mères saules du pays wende

les vieilles verruqueuses

à la poitrine béante

au bord des eaux fermées

ces étangs à l'œil sombre (p. 47)

L'opposition n'est pourtant pas au bénéfice des pays du Sud — l'Italie napolitaine, Venise — qui seraient préférés aux régions à l'apparence hostile qui, elles, portent le passé du narrateur ; des "Mères saules" symbolisant le pays entier, Huchel écrit : « leurs pieds s'enfoncent dans la terre / qui est ma mémoire » (p. 47). Quant à la relation à l'Italie, elle est ambiguë ; ce peut être un heureux lieu d'échanges où « les couleurs / [...] rappellent / une conversation » ; mais ici on regarde les « bateaux rouillés », là, à midi, « tout pâlit dans la lumière et la chaleur » (p. 38), et l'on voit alors « l'ocre grossier des murs / la mousse desséchée [...] / la verdure clairsemée », etc. (p. 38). Au delà de la différence ombre - lumière, il y a partout un monde qui se défait, dans le silence et la violence, violence de la guerre qui laisse partout des traces. C'est l'hiver et le froid pour des prisonniers « dans leurs manteaux de drap mince effilochés » (p. 65) — Huchel a été prisonnier en Russie ; c'est l'évocation « des morts dans leurs capotes durcies par le froid », (p. 67), de leur « peau bleuie » (p. 69) ; ce sont les caves grises, les gravats partout, le sombre envahissant, le froid du ghetto de Varsovie, et « nul ne vient » (p. 41). Ce sont les bottes et « la nasse de barbelés » (p. 13) avec la figure d'Ophélie dans le poème d'ouverture du livre ; le récit commencé ailleurs s'achève ici dans la boue, « plus tard, au matin » comme l'indique le premier vers.

Plus largement, la présence quotidienne de la mort s'impose ; c'est le merle mort, la poule d'eau, ou les coqs « tête en bas » que le narrateur refuse d'acheter au marché mais il retrouve un peu plus loin « la dentelure des rochers à crête de coq » (p. 43). Les allusions à l'Ancien Testament — l'égorgement du bélier — ou les souvenirs littéraires peuvent eux aussi se rapporter à la mort, ainsi "La vipère" renvoie à un poème de Pouchkine sur le cheval d'Oleg. Ajoutons la fréquence de mots qui, dans le contexte, connotent la mort, sombre, ombre, nuit, noir, vide, froid — jusqu'au bel oxymore « les ténèbres blanches du ciel » (p. 133).

À ce motif insistant sont liés dans Jours comptés ceux de la perte et de la solitude. Mais l'accent mis sur ces seules thématiques donnerait seulement l'idée d'un univers poétique fort sombre alors qu'un autre aspect pourtant retient : cet univers semble souvent à côté de celui où nous vivons, avec des questions sans réponse (« Qui a installé les ténèbres ? », p. 55), des saltimbanques frères de ceux d'Apollinaire qui laissent un masque accroché à des buissons et disparaissent, des personnages venus de nulle part (« d'un trou de la route », p. 71) qui portent des poissons et des rats morts et partent on ne sait où, un autre s'enfonce dans la terre... Le glissement du réel à l'imaginaire, le mélange entre rêve et mythologie ou faits de l'antiquité, l'évocation des temps de la Syrie ancienne, etc., créent un monde proche du fantastique. Il y a, certes, à vivre la solitude et il faut savoir que l'empreinte que chacun laisse sera vite « comblée par la glace de l'hiver » (p. 57). Cependant, il ne faut pas oublier non plus qu' « au creux glacé des [nos] années », au « bois dur et craquelé de la solitude », s'oppose « dans la pluie tiède d'avril [...] les graines huileuses / des bourgeons [des marronniers] » (p. 135).

Peter Huchel ne dispense évidemment pas de leçon, il dit fermement, dans une langue sans effets, que la nuit peut venir dans toute société, qu'il arrive que « le soleil décline vers les Enfers » (p. 117) et qu'il est nécessaire, comme le cincle plongeur, d'aller chercher ses mots dans les profondeurs, dans l'obscur surtout « quand un souffle glacé / balaie l'aire des mots » (p. 147). Quand on lit dans Jours comptés des poèmes de circonstance (Huchel a aussi vécu dans l'ancienne RDA), les circonstances n'épuisent pas le sens. Le dernier poème du livre, "Le tribunal", revendique sans mots inutiles le droit de penser contre le « droit du plus fort » :

Pas venu au monde

pour vivre sous l'aile du pouvoir

j'optai pour l'innocence du coupable.

© Tristan Hordé, Les carnets d'eucharis, N°32 (Hiver 2012)

■ LITTERATURE DE PARTOUT (Tristan Hordé)

22:33 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Peter Huchel, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Philippe Delaveau, Ce que disent les vents (une lecture de Pascal Boulanger)

■ Philippe Delaveau, Librairie Gallimard, 2008

PHILIPPE DELAVEAU

poèmes

Ce que disent les vents

Editions Gallimard

2011

■ Extraits des poèmes

Le Nil

La forêt

Marcher

La pluie (II)

■ La voix du vent là-bas,

dans ses lointains pays

LE NIL

Après avoir déployé ses anneaux dans les sables,

connu le secret des Grands Lacs – l’Afrique y pousse

vers l’autre vie la barque de ses morts –, le fleuve

atteint l’encrier du delta, peuplé de roseaux frêles,

face à l’indigo de la mer. Je suis le fleuve,

non le désordre. La progression du temps et la placidité,

non pas rien. Non pas chose inutile et vaine. Comment traduire

l’appel qui me traverse ? L’eau toujours me revient,

les larges palmes des colonnes, ciel sombre,

ciel de bleu sombre aussi ne sont pas rien. Je suis le fleuve.

Quelque chose promise, étoile de coton, fécondité,

paix magnanime sur les sables stériles, chemin stable,

signe précis, signe éternel. Je suis le fleuve.

Le secret d’où je viens, l’énigme qui me pousse, la vie

autour de moi qui fut, règne et sera, selon l’hégémonie du verbe,

le jeu libéré de mes formes, la voie qui me délivre

ne récusent le temps, l’espace ni le jour. Le soleil m’accompagne.

La mer où je vais boire achève la fusion entre les signes et les

choses.

Ma dynastie s’ébranle, j’habite l’origine, un poète

mesure l’opulence et la parcimonie de mon chant. Pose la lune

de son poème sur mon étrange solitude et le désert. J’épouse

l’aube

chaque matin. Je suis le fleuve, l’ordre, et j’ai su la beauté.

(p.29/30)

■ Ici :

la voix du vent retour d’exil

LA FORÊT

[…]

A ce concert irréfutable, j’offre le métal frêle du pupitre

et les rails d’une partition vers le haut. Forêt obscure,

hantée de voix, beau refuge. Empêtrée dans l’attente.

Flotte secrète à l’ancre des saisons.

Anéantie parfois, éveillée par la sève, revigorée par l’équipage

du printemps. La lumière se fraie

un blond passage dans la matière, les arbres grincent,

rejoignent l’altitude en gravissant l’arpège, font le gros dos

comme les chats sur le rebord du ciel

où le soleil décline après avoir vécu.

Se dressent comme nous, déchiffrent comme nous l’inaltérable

bleu. Et de leurs mains, profondément, fouillent la terre,

comme un malade en contournant des doigts le bord du matelas

cherche dans le froid du dessous, près du sommier,

un leurre à son délire.

(p.67)

MARCHER

Marcher parfois longtemps dans la prairie du vent.

Ses bottes malmènent les fleurs,

l’herbe aux rêves de voyage.

Puis le petit village près d’un bois.

L’harmonica d’une eau rapide qui se cache

pour voir le ciel et l’ombre, et les cailloux

entraînés de ferveur, sur leurs genoux qui brûlent.

Entendre alors la persuasion très tendre

et douce d’un oiseau qui solfie les mesures

d’une clairière. Deux fois peut-être. Puis se tait. Se dissout

dans la perfection pure et simple du silence.

(p.90)

LA PLUIE (II)

Maintenant dans les flaques se dilue

le dur monde ancien comme aux poils des pinceaux

la peinture collée qui se détache sous l’essence.

Debout, enfin lavé de mes refus, je m’apprête à la tâche.

Debout sur la terre lavée, Seigneur, je veux chanter

Ta gloire dans la force du vent, composer

nos hymnes parmi les pluies et la mesure, maître enfin

de mon chant dans l’assemblée des arbres et des hommes,

la fraicheur nouvelle et l’odeur neuve du jardin,

sous l’arc dans le ciel neuf comme un luth de couleurs.

(p.113)

Une lecture de

Pascal Boulanger

PHILIPPE DELAVEAU

Ce que disent les vents

Editions Gallimard, 2011

La publication, en 1989, du premier recueil poétique de Philippe Delaveau : Eucharis, avait suscité de vifs débats entre les partisans du formalisme et les défenseurs du lyrisme. Mais face à ce clivage trop scolaire pour être pertinent, ce poète singulier ne s’interdit rien, ni visions, ni célébrations. Il rêvait de devenir compositeur de musique, il est un des poètes les plus singuliers de notre époque. En refusant le tarissement du chant, sa poésie fonctionne par vibration et rayonnement. Elle travaille la nappe lumineuse du temps sensible et c’est dans l’accueil qu’elle prend sa source.

Une main qui soulève un rideau - un jour de pluie - l’automne qui bouscule les arbres d’une ville, du linge aux fenêtres de Naples, le vent qui joue du couteau et blesse un passant, le tramway de Lisbonne planant au-dessus de la mer… Tout règne comme au premier matin. Chacun des poèmes de ce recueil est marqué par de grands voyages et par l’appel du réel. Tous, en surmontant les intrigues d’un monde désacralisé, renvoient aussi bien aux leçons d’agonie qu’à la gloire vibrante et fragile du jour. Une poétique de la relation prend toujours un risque, celui de s’ouvrir au plus haut afin que nos sensations de lecture résonnent dans la durée. Même s’il sait que la mort se glisse dans nos voix, Delaveau est à l’écoute des moindres détails qui vibre dans le dedans et le dehors de l’existence.

« le corps pesant nous ramène à la terre. A la poussière. / Au chant terrible du silence et des cyprès. Quenouilles / sans objet, doigt d’ange, aiguille tutoyant l’invisible ». La célébration fait du moindre fragment de l’univers un éveil au sens. A travers un vers ample et un souffle attentif aux moindres variations des paysages et des visages, cette poésie fonde un acquiescement dans l’énumération et dans l’exaltation qui sont un hommage à la beauté des choses.

© Pascal Boulanger, Les carnets d’eucharis, N°32 (Hiver 2012)

22:13 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger, Philippe Delaveau | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/02/2012

Nathalie Riera (notice bio-bibliographique à télécharger)

NATHALIE RIERA

ESSAIS

La parole derrière les verrous, éd. de l’Amandier, 2007

POESIE/PROSE

ClairVision, éd. Publie.net, 2009

Puisque Beauté il y a (avec une préface de Pascal Boulanger), éd. Lanskine, 2010

Feeling is first/Senso é primo, Galerie Le Réalgar, 2011 (Quatrième opus de la Collection "1 et 1" : un artiste et un écrivain) – sur les peintures de Marie Hercberg

Paysages d’été (avec une préface de Richard Skryzak), (à paraître en 2012)

Variations d’herbes, éd. Des Petits Pois (à paraître en 2012)

Anthologie PAS D’ICI, PAS D’AILLEURS (en partenariat avec la revue Terres de femmes, préfacée par Déborah Heissler) – à paraître aux Ed. Voix d’encre, octobre 2012

ANTHOLOGIE(S)

« COULEUR FEMME » anthologie numérique proposée par Angèle Paoli/Terres de femmes, décembre 2009 : « Quels infinis paysages ? » anthologie numérique – Ici Poésie, Editions Publie.net, 2011

(collectif dirigé par François Rannou)

Anthologie de la poésie érotique féminine contemporaine française, Editions Hermann, 2011

(Textes réunis et présentés par Giovanni Dotoli)

JACQUES BASSE - Anthologie Tome 5 – VISAGES de POESIE – éd. Rafaël de Surtis, 2011

(Portraits crayon & poèmes dédicacés)

ANTHOLOGIE « PAS D’ICI, PAS D’AILLEURS »une anthologie francophone de voix féminines contemporaines

éd. Voix d’encre, 2012 (Textes : Page aphone où tout est voix, tandis que je nais, où le soleil)

REVUE(S)

- ClairVision (extrait), Revue La Voix des Autres (André Chenet), N°4, mai 2010

- Là où fleurs où flèches & autres textes inédits, Revue GPU (Brian Murat & Jean-Luc Poivret), N°6, février 2011

- Sans arrêt les chevaux, Revue Diptyque, N°2, Lumières intérieures, Hiver 2010-2011

(revue littéraire et artistique semestrielle)

12:50 Publié dans Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

26/02/2012

Les carnets d'eucharis de Nathalie Riera (Par Pierre Kobel)

Les Carnets d'Eucharis

de Nathalie Riera

24 février 2012 par Pierre Kobel

Site : La Pierre et le Sel

Nathalie Riera publie le 32ème numéro des Carnets d'Eucharis qu'elle a initiés au début 2008. Elle poursuit là une entreprise aux qualités exemplaires tant par la forme que par le fond. Accessible en téléchargement au format PDF, la revue est consacrée à la littérature, particulièrement la poésie, à la photographie et aux arts plastiques. On y trouve des textes, des recensions, des coups de projecteurs, des dossiers (dans ce dernier numéro la poète italienne Mariella Bettarini), des hommages, des port-folios, toute la diversité rassemblée d'une curiosité attentive et d'un savoir sans pédantisme.

Rien d'étonnant à cela quand on connaît le parcours de Nathalie Riera qui, de formations à la prise de parole en animations d'ateliers de théâtre et d'écriture avec des publics divers n'a cessé d'être en prise avec une réalité humaine et sociale à laquelle elle tente de donner une juste place.

Rien d'étonnant non plus à lire Nathalie dont l'écriture mêle le souci de nommer sans entraves la réalité à une délicatesse musicale des mots et à ce que Gérard Larnac appelle un « pansensualisme ». Lire la suite de l'article sur le site LA PIERRE ET LE SEL

18:04 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Emmanuel Laugier

17:16 Publié dans Emmanuel Laugier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Annick Desmier Maulion

Les éditions L. Mauguin

présentent

ANNICK DESMIER MAULION

Peintures, PASTELS

EXPOSITION DU 6 au 20 mars 2012

Vernissage le MARDI 6 MARS de 18h30 à 21h00

RENSEIGNEMENTS

http://lmauguin-infos.blogspot.com

16:57 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Letitia Ilea - Blues pour chevaux verts

Ouvrage traduit du roumain par Fanny Chartres et publié avec l'aide de l'Institut culturel roumain.

15:07 Publié dans 4EMES DE COUVERTURE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

12/02/2012

Sylvie Lobato à la Galerie Le Réalgar

Galerie Le Réalgar

23 rue Blanqui – 42000 Saint-Étienne

Cell. : 0603035656

lerealgar@gmail.com/www.lerealgar.com

Cartographie du Corps

Peintures et dessins de Sylvie Lobato

Du 25 Février au 30 Mars 2012

Vernissage le 25 Février à partir de 18h

15:28 Publié dans GALERIES, Le Réalgar | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

06/02/2012

Les carnets d'eucharis n°32 - HIVER 2012

■■■

Les carnets d’eucharis n°32

HIVER 2012

NATHALIE RIERA

KEN ROSENTHAL

■■■Thomas Brummett

DU CÔTÉ DE…

Fabrice Farre (choix de poèmes)

Gérard CartierCabinet de société

Philippe DelaveauCe que disent les vents

R.M. RILKE Journaux de jeunesse

CHRISTIAN BOURGOIS EDITIONS SUSAN SONTAG l’œuvre parle

EDITIONS LE BRUIT DU TEMPS OSSIP MANDELSTAM Le bruit du temps

AUPASDULAVOIR

PIERRE AGNELSviatoslav Richter, un clavier de récit…

Sabine Péglion & Jacques Bret Australie/Notes croisées

Elisabeth and Me/ ANDRE KERTESZ

■■■Mariella Bettarini

Choix de poèmes traduits par Raymond Farina ■■■

Wallace Stevens …Boris Pasternak

DES LECTURES

Georges Perec, un regard en biais par Nathalie Riera

Philippe Delaveau, Ce que disent les vents par Pascal Boulanger

Peter Huchel, Jours comptés, [Gezählte Tage] par Tristan Hordé

REVUE(S)

The Black Herald – # 2 (L’Editorial de Paul Stubbs)

Nunc – # 25 (Dossier Marcel Jousse)

■■■

■ Au format PDF

Les carnets d'eucharis n°32_HIVER 2012.pdf

■ Au format CALAMEO

14:57 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/02/2012

Mariella Bettarini

MARIELLA BETTARINI

---------------------------------

© Les Carnets d’eucharis

EXTRAITS

La paix/La pace

L’amour/L’amore

…

CHOIX DE POEMES

Traduits par Raymond Farina

■ TELECHARGER

![]()

MARIELLA BETTARINI_Les carnets d'eucharis.pdf

asimmetria

Editions Gazebo, 1994

blanche

légère

blanche

o toi visiteuse lasse jamais lasse de tomber

légère dentelle

givre gelé sur la tête

o toi vieille enfant qui discours en silence

qui files des fables gelant

les pointes des géraniums

des fleuves mettant des glaçons

à la queue des bergeronnettes

aux pupilles des cygnes blancs

toi grâce à qui lève le pain

qui élèves tous ces petits bonshommes hérissés

à l'air interrogateur

délivres des clameurs (muette)

me sembles silencieuse

parente de la lune

éteignant splendide les feux

toi qui n'as ni pieds ( ni habits )

toi qui fais taire excites changes

resplendis effraies réjouis

neige

tu t'appelles c'est bien légèreté

on devrait t'appeler

blancheur gracieuse pureté

grâce et douleur

infiniment blanche disgrâce

sorcière aux jambes de verre

souveraine

de l'hiver et - ce matin - prodigue prodige

et funérailles des petits moineaux.

-------------------------

Bianca

leggerra

bianca

o tu stanca visitatrice mai stanca di cadere

leggera trina

ghiacciata brina sul capo

o tu vecchia bambina che discorri in silenzio

che fili fole che gelano

le punte dei gerani

fiumi che mettono ghiaccioli

alle code delle cutrettole

alle pupille dei bianchi cigni

tu che lieviti pane

che allevi tanti piccoli ometti irti

interrogativi

che allevii dai clamori (zitta)

silenziosa mia parvente

parente della luna

splendida spegnitrice di fuochi

tu che non hai piedi (non hai vesti)

tu che zittisci accendi muti

risplendi sbigottisci rallieti

neve

tu chiami ma bene levità

dovrebbero chiamarti

candidezza nitore gratuità

grazia e dolore

bianchissima disgrazia

strega con le gambe di vetro

padrona

dell'inverno e – stamani – pròdigo prodigio

e funerale di passerotti

la scelta/la sorte

Editions gazebo, 2001

LA PAIX

**

si tu ne te soucies pas de l'alpha et n'aspires pas

à l'oméga

si tu couves une anxiété mais en semblant

léger - rieur

si tu vis dans l'inquiétude

le jour et dans la quiétude la nuit

si un conflit t'enflamme

(pourpre) et si un principe

t'éteint

si d'une dispute tu t'inondes

mais sans paraître préoccupé

et saisi de frayeur.

Si une dissension - un tourment

agacent sans agacer - mordent sans coup férir

peut-être que la paix va s'installer au fond de l'oeil -

à l'intérieur du corps du corps - la grande paix (oui - celle-là)

s'est déjà installée - s'installe

-------------------------

LA PACE

**

se non curi l'alfa e non ambisci

all'omega

se covi ansia ma come

leggero – ridente

se dimori in un'inquietudine

solare e in una quiete notturna

se un conflitto t'accende

(purpureo) e un principio

ti spenge

se d'una disputa t'allaghi

ma non come preso

e in spavento

se un dissidio – un tormento

alterano senza alterare – mordono senza colpo ferire

forse la pace s'installerà nell'oculo fondo -

entro il corpo del corpo – la grande pace ( sì – quella)

s'è già installata - s'installa

L'AMOUR

**

c'est une rose des vents: depuis un centre immobile

irradient toutes (et chacune) les possibles déjections

des bouffées de vent - de la brise - des mistrals -

dispersion est le long sommeil dont les amants

dorment éternels dans leurs bras

(dans les bras des vents) portant les évènements sur leurs bras

comme ces enfants que nous avons été

et que nous confions aux bras de l'amour

pour que ce soit lui qui les allaite - lui qui les endorme

(les allaite - les endorme) maintenant que les mères

sont de vieux oisillons - petits oiseaux ridés - effrayés

déchirés que nous devons bercer

c'est d'autre part (l'amour)

une large roue - une feuille ronde qui tourne comme un manège

où nous regardons étonnés le monde:

aimant est celui qui tourne dans ce joyeux panorama - qui ne change pas

d'aspect comme les lamelles

d'un kaléidoscope

c'est (l'amour) une pie en liberté

un volatile estropié

il a la forme d'une faux

(et coupe l'herbe maternelle) et la forme d'un faucon

auquel on donne (pour avoir la vie sauve) de petits miroirs

amulettes échangées

puisque l'amour

est un autre ciel où personne ne boit ni mange - personne

ne dort - personne ne reconnaît personne - les yeux

sont des instruments pour marcher - les jambes regardent - les mains

sourient - le muscle strié pense - le cerveau est sensible

à certaines musiques qui le font flotter dans l'humidité des feuillages

pendant que le cortex lance ses éclairs - fertiles omissions

rendements opulents - pauses à effrayer les oiseaux

puisque l'amour est

un toucan mécanique - un pélican gras -

un koala laconique - une petite aigrette huppée

foin

et semailles

maître farouche et affranchi solennel -

champs et encore champs d'herbe -

latence sourde et rareté aveugle - parole muette

et déambulation boiteuse - toujours

trop d'un trop - toujours "au delà"...

-------------------------

L'AMORE

è una rosa dei venti : da un centro immobile

irradiano tutte (e ognuna) le possibili deiezioni

dei refoli – della brezza – dei maestrali -

disseminante è il lungo sonno per cui gli amanti

dormono perenni nelle braccia di sé

(in braccio ai vènti) sostenendo eventi sulle braccia

e che diamo in braccio all'amore

perché li allatti lui – perché li addorma

(li allati – li addorma) ora che le madri

sono vecchi spaventi – uccellini rugosi – dimidiati

nidiacei da noi cullare

è poi (l'amore)

una larga ruota – una foglia rotonda che gira come giostra

dove stiamo il mondo a rimimare :

amante è colui che gira il lieto panorama – che ne muta

il sembiante come vetrini

d'un caleidoscopio

è (l'amore) una gazza libera

un attrato volatile

ha una forma di falce

(e sega tutta l'erba maternale) e una forma di falco

cui donare (per la vita salvata) specchietti -

amuleti da scambio

poiché l'amore

è un altro cielo dove nessuno mangia e beve – nessuno

dorme – nessuno riconosce nessuno – gli occhi

sono strumenti per camminare – le gambe guardano – le mani

sorridono – il muscolo striato pensa – il cerebro avverte

certe musiche che lo fanno galleggiare nell'umido del fogliame

mentre la corteccia manda lampi – omissioni feraci

opulente rese – pause da spaventare gli uccelli

poiché l'amore è

un tucano meccanico – un pellicano grasso -

un koala laconico – una garzetta col ciuffo

fieno

e seminagione

bieco padrone e solenne liberto -

campi e poi campi d'erba -

latenza sorda e cieca rarità – muto loquire

e deambulare zoppo – sempre

troppo d'un troppo – sempre « in là »...

Traduit de l’italien par Raymond Farina

■ ■ ■

Mariella Bettarini est née en 1942 à Florence, où elle vit et travaille. Collaborant à des revues et des journaux, elle participe au débat culturel sur le rapport de la culture à la société. Elle est l’auteur de nombreux recueils publiés et traduits dans plusieurs langues, ainsi que d’ouvrages en prose :

"Storie d'Ortensia" (Ed.delle Donne,Rome,1978), "Psycographia" ( Gammalibri, Milan, 1982 ), "Amorosa persona" ( Gazebo, Florence,1989, Lettera agli alberi. (Lietocolle,Faloppio,1997), "L'albero che faceva l'uva" ( Gazebo, Florence, 2000) et de plusieurs essais parmi lesquels figurent "Pasolini tra la cultura e le culture"(Gammalibri,Milan,1976),"Donne e poesia" in "Poesia femminista italiana"(Savelli, Roma,1978),"Felice di essere"(Gammalibri,Milan,1978) et "Chi è il poeta?" (en collaboration avec Silvia Batisti,Gammalibri, Milan 1980).

Elle est rédactrice en chef de la revue florentine L'area di broca.

■ Site officiel de Mariella Bettarini

15:04 Publié dans ITALIE, Mariella Bettarini, Raymond Farina, TRADUCTEURS | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/02/2012

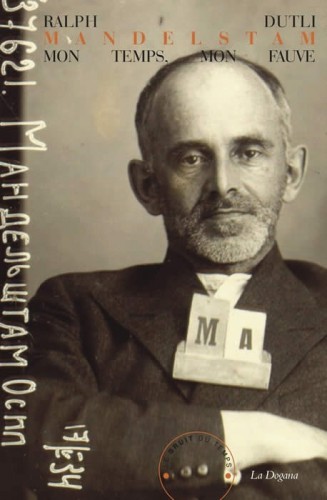

Ralph Dutli, "Mandelstam..."

Ralph Dutli

Mandelstam, mon temps, mon fauve

Une biographie

Editions Le Bruit du Temps, 2012

Traduction de l'allemand par Marion Graf, revue par l'auteur

Une coédition Le Bruit du temps / La Dogana

135 documents

Format : 135 x 205

608 pages • 34 euros

En librairie le 24 février 2012

-------------------------

20:57 Publié dans Ossip Mandelstam | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook