25/09/2012

à la PLC ce week-end...

La Petite Librairie des Champs

Sylvie Durbec

BOULBON

Contact : 06 26 41 70 42

durbec.sylvie@orange.fr

MUSIQUE & POESIE

Marielle Anselmo – Nancy Kouvarakou

Michaël Glück – Nathalie Riera

22 Septembre et 23 Septembre 2012

Michaël Glück – Nathalie Riera

Marielle Anselmo – Nancy Kouvarakou

Sylvie Durbec

21:10 Publié dans LECTURES PUBLIQUES, Nathalie Riera, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

05/07/2011

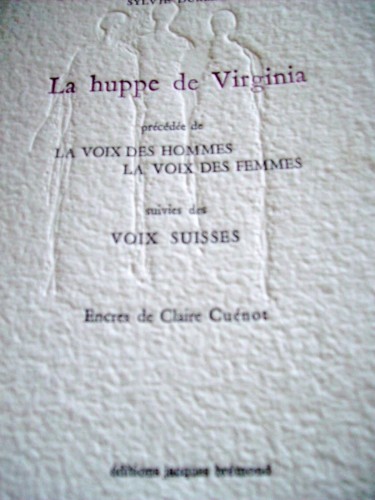

Sylvie Durbec, La huppe de Virginia, éditions Jacques Brémond, 2011

Une lecture de Nathalie Riera

©

LA HUPPE DE VIRGINIA – Sylvie Durbec

(Editions Jacques Brémond, 2011)

I could not bear to live – aloud –

The Racket shamed be so –

Je ne pouvais supporter de vivre – à voix haute –

Le Tapage me gênait tant –

Emily Dickinson, Poème 473 (Poésies complètes, 1862) édition bilingue Flammarion, 2009, p.447)

il y aurait une femme

il y aurait un homme

ce seraient leurs voix qui diraient

et il n’y aurait plus pour traduire

que les oiseaux la terre et le pain

De belles singularités de voix et d’images parcourent La huppe de Virginia, le dernier recueil de Sylvie Durbec, aux éditions Jacques Brémond.

Tout poème ne surgit pas d’un monde intact mais de l’imparfait du monde, qui donne l’impulsion à nos voix ou qui les laisse à jamais se tarir, « puits englouti/à sec ». Il faut des fontaines à nos voix, ces fontaines qui sont les berceaux des mots pour « nous faciliter l’élan du verbe et nous permettre de nous exclamer ». Dans la première section du recueil, Sylvie Durbec nous offre un « poème bilingue » que sont « la voix des hommes/la voix des femmes ». Ils sont des voix que l’on regarde, des portraits de voix. Et d’où vient la voix des hommes ? Elle « vient d’un centre/leurs mères l’ont creusé dans leur ventre/et pour s’élever la voix des hommes doit/enjamber la prairie déserte de l’enfance ».

Nous en passons par la langue héritée, mais il est également une autre voix à placer, comme celle de « l’enfant trop grandi ne sait où glisser son corps ses fesses et surtout les mots dont il a l’usage mais dont il sait l’inconvenance c’est-à-dire qu’ils ne pourraient venir s’asseoir au sein de la famille et toujours ouvrant avec violence mâchoire à broyer la voix lui luttant pour tout de même installer sa présence invisible comme moi le fais sans en connaître vraiment l’enjeu si ce n’est que j’ai besoin de la voix sans corde ni fil/ juste ».

La voix de la poète s’essaye à « la voix de silence », « la voix du sourd », « la voix écrite », « la voix qui se tait », « la voix qui se perd ». Cependant, la voix ne se réduit pas à seulement un organe sonore ou insonore, mais c’est aussi « les yeux aveuglés comme la voix ».

« Regard, le mien, collé aux grincements des choses », écrivait Pizarnik dans son « Journal, 1962 ». « Monde de silence. Besoin de m’inventer dans la nuit, avec des mots qui me coûtent tellement ». Tenter d’habiter ce monde en poésie, mais pour quelle fin, si ce n’est comme, selon encore Pizarnik : « je sais, d’une façon visionnaire, que je mourrai de poésie ».

Sylvie Durbec nous dit que en soi la voix a un corps, « inconnu continent », ou alors évoquant la voix du chef de gare : « la bête dans sa voix celle qui fut la première à dire/ECCE HOMO/ECCE VOX ». Inversement, le corps et son trop plein de voix, un étouffement.

Ecrire est inscrire une voix, est chanter « une éternité de voix ». J’aime alors à entendre « La voix matinale », « La voix des images », des voix à lire :

LA VOIX MATINALE

la voix c’est aussi cette feuille trouvée

sur la table au petit déjeuner alors que

tristesse s’était assise à la table inquiète

et puis feuille rousse dépliée un baiser

allège de son poids petit l’ajournée

devenue le temps de l’action et de dire

un jour à construire dans le désir

La voix a pour géographie ce qui est vie ce qui est mort. Paysages de voix déterminés par le vent, sa langue brutale, par le vert qui dans la voix s’enchante, par l’encre coulée noire, par le mot monde, moi qui ne sais pas l’écrire, par le mot mort :

« la vieille Virginia déclare : quand ça vient entre

c’est une vilaine affaire quand ça vient

entre les familles ça les coupe ce serait mieux

de ne pas

ou d’avoir simplement un an ou deux de différence

entre les mères et leurs filles les pères et les fils

ce serait plus facile que la mort n’entre pas ».

Capture de pensées et d’images saisies au passage : « cornes aigües des mots », « esquissant la parole/esquissant encore le geste de la vie », « cette bouche jeune s’essayant à dire/est la fenêtre d’un monde ancien prêt à finir ».

***

Venons-en à la deuxième section de ce recueil, une fugue : La huppe de Virginia. On y croise des noms d’insignes poètes : Leopardi, Thierry Metz, Fernando Pessoa, Celan, Bonnefoy, James Sacré…, des noms qui nous disent que « c’est d’une voix pauvre que la présence en nous s’exercera ».

D’un vers de Leopardi, tentant de lui faire

traverser le détroit usé de la gorge,

avec seulement un peu de sable en guise de ponctuation

Nathalie Riera, Les carnets d’eucharis

Juillet 2011

Sylvie Durbec a récemment publié « Marseille/éclats&quartiers » (Jacques Brémond, 2009) suivi de « PRENDRE place, une écriture de Brenne » (Collodion, 2010)

00:17 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Sylvie Durbec, Apparitions/disparitions

Roberto Bolano, au Chili, 1970

l’enfant a petite taille et grandes enjambées

petit géant des livres disent les grands

le savant-savant si sage enrage :

voler si vite avec jambes si petites

alors que lui si pressé en pensée

rien plus jamais ne le délivre

Pourquoi commencer de cette manière en invoquant un enfant dans un poème plus ou moins raté si ce n’est à cause de l’écrivain chilien Bolano ?

Je n’écris pas. Je lis. Bolano. Et de Bolano à d’autres, il n’y a qu’un pas.

En le lisant/relisant, je découvre qu’il avait lu Daudet enfant et regrettait que cet auteur qu’il avait aimé soit tombé dans un total oubli, parlant de Tartarin de Tarascon comme d’une sorte de traité du plaisir de vivre qu’il avait justement apprécié et dont il dit certaines choses qui me paraissent d’une lucidité telle que nous n’en avons jamais eu conscience, nous, le lisant enfants ou adultes, à part peut-être le texte éclairant de la Doulou dans lequel Daudet évoque la maladie qui finit par le tuer. Dans cet oubli qui frappe bon nombre d’auteurs, hispaniques ou étrangers, Bolano range évidemment Daudet, mais aussi parmi ces auteurs qui s’éloignent, Artaud le géant, Sophie Podolski que nous avons tant aimée, Henry Miller, Macedonio Fernandez. Demandant à des amis libraires ce que les gens lisaient (ou achetaient), j’ai su qu’on ne lisait plus (ou très peu) Walser, Faulkner, Sarraute et tellement d’autres, auteurs aimés et figurant sur les étagères de nos maisons comme autant d’amis aux paroles bruissantes et vivantes mais que le monde éphémère dans lequel nous vivons oblige au silence.Invendables. Souvenirs pour étudiants. Littérature morte.

Bolano est un compagnon actif.

Il ne désarme jamais.

Se moque des jeunes écrivains qui se vantent de ne pas lire.

Fait l’éloge de Swift.

Ne décolère pas.

Même mort.

La preuve ? Il me fait courir au premier étage et ressortir de la bibliothèque du palier (celle qui attend toujours une vitre) le roman de Javier Cercas dans lequel justement, outre Rafael Sanzas, figure la ville de Blanès. Donc également Bolano lui-même mais aussi un personnage, sorte de héros républicain, dont le nom, Mirallès, est le même que celui du poète Yann Mirallès.

Le personnage du roman de Cercas (Les soldats de Salamine) disparaît. Le poète Yann Mirallès apparaît.

Le livre de Cercas est maintenant sur la table de la cuisine, là où on écrit comme on mange, bien.

Il n’y a pas encore le livre de Yann Mirallès. Mais il sera là, bientôt.

Pour l’instant, deux livres qui ouvrent à eux seuls une bibliothèque : Entre parenthèses et Les soldats de Salamine.

Entre eux, rien.

La cafetière, la voiture qui passe sur la route, la grisaille, le chant du coq.

Cette immense fatigue devant la tâche de mettre en mots la colère.

Et même plus simplement la ville de Blanès où Bolano et Cercas mangent une paëlla.

Et qui n’existe plus et n’existera plus jamais.

Plus loin, à Mexico, dort Karla Olvera, autre poète.

Vivant cette fois, ce qui est une joie à cause de tous ses livres à venir.

Comme elle est en train d’écrire, j’espère que ce livre qui n’existe pas encore et donc ne peut disparaitre, un jour sera dans la bibliothèque du palier, celle à qui il manque une vitre, et rejoindra ainsi non seulement Cercas et Bolano, mais aussi Vila-Matas qu’elle admire tant, sans oublier Mirallès.

Ce que j’aime, dit Bolano, ce sont les raisons que l’on n’exprime pas vraiment et qui font qu’on s’installe à Gerona ou à Blanès, loin de Barcelone ou Madrid, et qu’on y écrit. Des livres qui ne disparaissent pas, puisqu’ils parlent la langue des vivants.

C’est tout.

A Boulbon, 4 juillet,

SD

00:05 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

05/05/2011

La Petite Librairie des Champs (14 & 15 mai 2011)

SAMEDI 14 MAI 2011

à Boulbon

Journée de rencontre avec le Scriptorium

10h30 à 12h30 : déambulation « ÉCRITS AU FIL DE L’EAU » à partir de la place principale de Boulbon en passant par la bibliothèque

Les poètes du Scriptorium (Dominique Sorrente, Valérie Brantôme, Angèle Paoli, Olivier Bastide, André Ughetto,…) lisent des textes sur le thème « Écrits au fil de l’eau » au cours d’une pérégrination dans le village, marquée par plusieurs haltes. Les participants sont invités à partager des textes tirés de leur bibliothèque ou de leur crû…

12h30 à 14h : repas tiré du sac à la Petite Librairie des Champs

14h30- 16h30 : à la Petite Librairie des Champs Lecture-débat sur le thème « Poésie, vous avez dit collectif ? »

débat animé par Yves Thomas et Olivier Bastide. Lectures extraites du livre collectif « Le Scriptorium, Portrait de groupe en poésie », BoD 2010.

DIMANCHE 15 MAI 2011

à 15 heures à la Petite Librairie des Champs

Rencontre avec l'éditeur de NIHIL OBSTAT, Elise GRUAU et trois poètes des éditions LANSKINE : Jacques ESTAGER, Paul de BRANCION et Nathalie RIERA.

je ne suis plus l'absente de Jacques Estager est un voyage dans un temps incertain. Une écriture singulière qui nous emmène dans le silence du soir.

Temps mort de Paul de Brancion est une méditation sur le temps et la modernité.

Puisque Beauté il y a, de Nathalie Riera, est "le couronnement du jour qui passe". Chaque minute est sujet d'étonnement, chaque vie, si humble soit-elle, est l'objet d'un chant.

La Petite Librairie des Champs

Le moulin brûlé

04 90 43 94 82 ou 06 26 41 70 42

Sylvie Durbec

Le Moulin Brûlé

13150 Boulbon

France

04 90 43 94 82

06 26 41 70 42

21:56 Publié dans LECTURES PUBLIQUES, Nathalie Riera, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/10/2010

Sylvie Durbec, Peinture c'est silence

PEINTURE C’EST SILENCE

peinture c’est silence pas besoin du bruit des lèvres au bord du bol brûlant SUR LE BOL EN PYREX DANS LE REFECTOIRE les lèvres suçotaient les dents en attente de la brûlure du lait chaud pourquoi associer la blancheur brûlante du lait à la peinture

dans les tableaux de Soutine la couleur blanche est liée au rouge exemple cette petite zone laissée en blanc dans le portrait de l’idiot du musée Calvet d’Avignon que le gardien justement aime comme une dent pointée dans une bouche ouverte celle de Lina

une table ce n’est pas le Mont Blanc mais juchée la religieuse sur veillait les petites en train de boire ou ne pas boire la blancheur brûlante du lait obligatoire pour colorer leur teints d’après guerre et la peinture ne s’étalait ni sur les tables ni sur le carrelage froid

Soutine se pliait à trois genres : portrait nature morte et paysage se servant du feu pour oublier le temps passé à apprendre des arbres à Céret Peinture c’est silence se tuait-il à répéter Bach est le seul musicien qui travaille comme un peintre en rythme

blanc noir noir rouge blanc et ça devient une sorte de duende silence c’est musique avez-vous un enregistrement de couleurs peinture aussi c’est musique et si vous voulez entendre voir petites filles buvant à regret leur bol de lait alors faites silence

© Sylvie Durbec, octobre 2010

18:14 Publié dans Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

23/08/2010

Georges Guillain, Compris dans le paysage

NOTE DE LECTURE

(Sylvie Durbec)

Georges Guillain

Compris dans le paysage

Dès le livre en main, plusieurs singularités : la couverture et à l’ouverture, les deux citations, l’une de Bob Sheppard, et l’autre de Vassili Grossman. L’une met l’accent sur la beauté d’un paysage et l’autre évoque le mot figures pour désigner les corps humains, « 100 figures, 200 figures ». La première citation se termine ainsi : « Mais c’est devant qu’il faut regarder. » Et puis il y a l’italique qui est utilisé dans tout le recueil, depuis les citations jusqu’à la coda. Le titre, les mots de Sheppard, la fermeture éclair sur le dessin nous rapprochent d’un lieu, perdu dans le « …moutonnement des Vosges », le camp de concentration du Struthof, nom que je ne découvre écrit qu’après avoir lu tous les textes, puisqu’il figure à la page 10, soit juste avant les citations. Nom d’un lieu perdu, à retrouver, à tenter d’apercevoir. Il n’est pas anodin que je ne l’aie pas vu.

Voir, il s’agit donc de voir. Des jardins.

il y aurait des jardins des fleurs des papillons des murs les gestes

d’autrefois le bleu des fours des torchons épaissis de pâte les noms

La beauté et les figures. Beauté d’un paysage.

Mais Georges Guillain parle aussi une langue où la faiblesse des mots s’inscrit contre ce qui se voit et qui cache ce qui a été là.

l’écrire

pour me souvenir

Voir, c’est aussi passer à travers le vert/le rouge/tout le mûri/, pour ceux qui n’ont pas fait partie des figures et qui ont à mener une vie, leur vie :

une vie ordinaire sans rien

sans souvenirs immondes sans

grincements de dents

C’est de cette vie-là que part celui qui écrit devant ce paysage rempli d’absence et devant cette couleur devenue majuscule :

oui

ROUGE

je l’écris

cherche les mots/hésite après

dans les failles

ce qu’on entend/du Rouge/ici

les lettres le détachent/un bloc dont se fissure la présence entre

les maisons bien assises sur la place qu’on traversait encore

ìngénument le soir/

leur toit/ROUGE/et/

le saisissement de se voir/

là/dans le tremblement/l’effarement/

de la phrase

(…)

Alors Georges Guillain invente une ponctuation, un rythme qui parle d’un lent retour, d’une montée vers une hauteur prête à disparaître. Tout en avançant sur cette route,

doutant de tout

ce que pauvrement (je)il possède

il égrène des cailloux d’ombre et la page ressemble à un ciel brûlé d’étoiles. Les figures deviennent présences et les fleurs elles-mêmes se peuplent de mots hésitants à leur redonner poids.

Jusqu’ à cette fin d’été qui conduit à l’automne et au froid du camp :

figure humaine au bois fendu comme les fentes des persiennes

un mur

de bois de haches dans le froid

où pousse aussi ton corps déjà l’hiver dans la forêt qui dure

(…)

Les figures sont des corps et ce sont eux qui nourrissent la terre :

cette

misère d’eux

balayée ramassée

(…)

La CODA nous rappelle aux couleurs, au linge, aux pommes, au pré, à ce qui bouge :

simples vols d’oiseaux surpris qui

disparaissent agitent un peu

la haie

Et le poète écrit le mot caché sous celui de figures / morts/ et à son tour il est compris dans le paysage :

et tant pis

si toujours la pression de la vie s’obstine s’exténue

à déformer le monde en rythmes un peu bancals

traçant à sa manière un chant dont on peut dire qu’il éclaire ce qui n’a pas de lumière.

© S.D., 2010

Editions Potentille, 2010

22:50 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/06/2010

Dominique Sorrente (une lecture de Sylvie Durbec)

NOTE DE LECTURE

(Sylvie Durbec)

A propos du recueil de Dominique Sorrente, Pays sous les continents, un itinéraire poétique 1978-2008

« Je t’envoie ma chanson des jours bleus… »

Lors de la venue de Dominique Sorrente à la Petite Librairie des Champs, au mois de février 2010, nous avons eu le plaisir de recevoir également Mérédith Le Dez, son éditrice, qui a réalisé, avec PAYS SOUS LES CONTINENTS, un très beau travail éditorial. Si le livre est beau, par sa couverture rouge d’abord et la qualité de l’impression, c’est évidemment aussi à cause du projet singulier à l’origine de cette publication. Sans parler des textes de Dominique Sorrente qui la composent. Qu’un poète constitue ainsi une somme de trente ans d’écriture est une entreprise originale et rare. Le titre d’abord nous arrête et nous nous demandons quel est ce pays, quels sont ces continents. La lecture nous apporte des réponses tout en ouvrant d’autres interrogations et nous nous retrouvons devant une œuvre où l’exil intérieur du poète donne le ton aux différentes sections du livre[1], évoquant un incessant départ, la recherche d’un impossible ici, que la citation de Milosz mise en exergue signale : « …il n’est pas jusqu’au mot le plus universel, Ici, qui n’ait à jamais perdu son sens… ». Rilke lui-même ne l’avait-il pas noté lorsqu’il écrivait : « Car demeurer, cela n’existe nulle part. »

Ce pays mouvant et ouvert dont parle le poète, c’est évidemment la poésie, celle croisée à Marseille sur le chemin de Christian Gabriel/le Guez Ricord, à l’âge de 17 ans et avec laquelle Dominique Sorrente va se colleter, au long de nombreux recueils ayant obtenu des prix prestigieux. Ici, c’est aussi ces continents sous lesquels se cachent le pays et toutes les voix du poète. Sans oublier la mer initiatrice du voyage. Ce qui est à l’œuvre dans cette somme, véritable fil rouge dans l’œuvre de D.S., c’est la voix adressée à celui qui écoute et lit les paroles du poète. « Apprendre à lire l’exil, nu sur son corps », voilà que s’ouvre devant nous la trace d’un passage, celui de l’écriture, à la fois rude et nécessaire :

« …dans le train qui glisse sur ses rails

avec les paysages, instantanés souverains,

qui se refusent

à l’entrée du poème »,

écrit-il, dans la Lettre du passager à la fin de cet itinéraire poétique, et ce passager est le poète, mais aussi le lecteur. En effet, le voyage de lire nous fait découvrir l’étrangeté d’une prose poétique (Parabole d’un temps, dans Empire du milieu intérieur) et la beauté aphoristique de certains vers: « Il est beau, ce claquement d’ailes entrevues dans la lenteur de la forêt », Le Dit de la neige), qui l’apparentent à des poètes comme Trakl ou des prosateurs comme Adalbert Stifter.

Plus qu’une anthologie, ce que nous donne à entendre Dominique Sorrente, c’est une traversée. Une vie en poésie.

© Sylvie Durbec, la petite Librairie des Champs, à Boulbon

MLD Editions

Pays sous les continents, Un itinéraire poétique 1978-2008 de Dominique Sorrente

MLD Éditions, 25 euros

[1] On peut en donner quelques titres pour mémoire sur les 15 : depuis Citadelles et Mers jusqu’à Cinq dérives pour les continents, en passant par La lampe allumée sur Patmos, Méridienne d’If, Empire du milieu intérieur ou encore Oiseau passeur. Tous ces titres montrent à l’évidence que le poète est traversé par le mouvement de la voix et de son cheminement de l’intérieur vers l’extérieur, vers le lecteur.

20:39 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook