14/03/2025

SOUSCRIPTION - Revue Les Carnets d'Eucharis - Automne-Hiver 2025/2026

|

|

|

18:53 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/10/2024

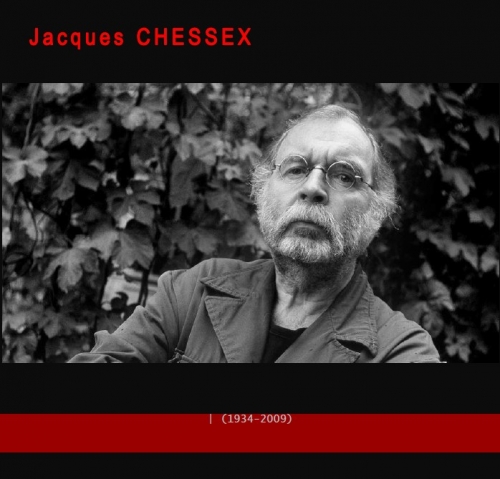

Jacques Chessex, Portrait des Vaudois

[Portrait des vaudois]

extrait

Et le village des Diablerets ? Un petit train y amène d’Aigle des gens à chaussettes à torsades, à piolets, à gourdes, à cannes sculptées d’edelweiss et de gentianes, à golfs de velours, à vestes imperméabilisées, à rucksacks couverts de cordes et de pitons et de marteaux, à chapeaux kaki cernés de cordelettes et porteurs d’une patte de chamois ou d’une plume de geai rose et bleue. L’insigne d’argent du Club alpin orne la plupart des poitrines de ces ascensionnistes. Hé Albert, mon grand-père ! Club alpin ! Section des Diablerets ! Celle des vaudois moustachus escaladeurs de pointes et de parois abruptes comme des châteaux forts, latinistes intrépides, pédagogues infatigables à grimper et à s’encorder, ingénieurs, droguistes, épiciers, cheminots, postiers, dentistes, tous avides d’escalades et de descentes, tous amoureux de ces sommets et de ces crevasses ! Club alpin des Vaudois avec des soirées-choucroute, sa chorale, son Noël ! Je bois à votre santé un verre de Diablerets immortel. Oh les chamois !

Les guides et les alpinistes s’encordent et grimpent vers le bleu. – Vers le désordre ? – Vers le désordre, et vers l’ordre. Vers le parfum de fleurs et de caillou qui brûle les narines. Vers les oiseaux cruels et solitaires. Vers les cabanes où passer la nuit et si l’on sort, parce qu’on est glacé, on voit les petits feux des villages comme un serpent de phosphore dans la vallée.

_______________________________________________

© Jacques Chessex – « Diablerets ! » (1969)

L’Aire bleue, 2004

●●●

----------------------------------------------------------------

■ NOTICE BIO-BIBLIOGRAPHIQUE

Prix Goncourt 1973 pour L’Ogre, Jacques Chessex est né à Payerne le 1er mars 1934. Derniers livres parus : Monsieur (2001), L’Economie du ciel (2003) et L’Eternel sentit une odeur agréable (2004), tous trois aux Editions Bernard Grasset, Paris.

Sur le site des éditions de l’Aire : CLIQUER ICI

14:12 Publié dans Jacques Chessex | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/06/2024

Les Carnets d'Eucharis (automne 2024) - Abonnement/Souscription

|

|

|

|

11:08 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

07/03/2024

Franck Venaille, La descente de l'Escaut - Poème

Franck Venaille

LA DESCENTE DE L’ESCAUT

POÈME

[extraits]

■ Franck Venaille

■■■

---------------------------

Extraits

Éditions Obsidiane, 2007

ça ne s’exprime pas : peut-être est-ce muet de naissance ? Pas de ces cris d’horreur devant la vie, bien peu de soubresauts, de plaintes, seul un murmure diffus rappelle au passant qu’une présence trouble habite cette eau sans âge

ça ne s’exprime pas : dort-il même le fleuve ? connaît-il cet instant où le corps est en paix, ne souffre plus, se regarde : étonné, confus ; de n’être que cet amas de matières qui jamais ne se comprennent et, parfois, se combattent !

ça ne s’exprime pas : cela tient du refus forcené d’exister, de se lier aux autres, mais ça circule, déborde même vers un lointain clocher devant lequel un homme prie, demande que l’eau, fût-ce une seule fois ! rien qu’à lui : se confie !

[p.32]

-------------------------

Mais je vous écrirai encore : j’ai tant de choses à vous dire ! J’aime ces petits magasins qui regardent le fleuve. Il s’y vend de la dentelle, des abat-jour, d’anciennes cartes postales humides d’avoir trop approché les âmes des enfants morts enfermées dans des coffres d’argent. Désormais — mais vous le savez — ce n’est plus ma langue. J’éructe des mots étranges venus de loin, de là-haut et qui, lentement, de village en village, sont venus à ma rencontre. Ma bouche est pleine de sable. Et ma langue est salée. Topografische kaart van België. J’y ai mes points de repère, annotant, soulignant, encadrant courbes du fleuve, lieux et paysages. J’avance et je coche. Tantôt il me semble progresser sur un terrain miné, tantôt entendre quoi ? Des anges, peut-être ! Verrai-je un phoque ? Un cygne noir ! Descendrons-nous en bande hurlante cette eau jamais soumise ? Oui, je vous écrirai. Cette carte, que je tiens serrée, vous indiquera l’endroit exact où je me suis envolé noyé — dispersé ô décembre ! Pardonnez-le moi : je ne crains plus la mort. La formule vaut ce qu’elle vaut, mais quel bel exercice mental de — sans cesse — comparer la réalité de ce relevé à celle du fleuve ! Il nait de tout cela un modeste bonheur dont j’ai presque honte de souligner l’impact. Somptueux tout cela ! Somptueux comme ces tapis que l’on déroule pour recevoir idiots et saints. Je marche en parlant. Ça ! Qu’ici l’on s’exprime et peu importe dans quelle langue ! Les mots craignent-ils la brume ? Ont-ils peur de ce livre ouvert : le brouillard ! Je fais ma guerre. J’attaque et viole ma langue maternelle. Je la regarde se balancer sur les gibets. D’où me vient cette fureur ? Me mettrais-je à haïr ma mère après l’avoir, tant de mois, portée ? Eau trouble. Écluses qui, d’effroi, se vident. Voici l’instant où se mettent en marche les péniches et cela me rappelle le départ d’une manifestation où domineraient drapeaux noirs jaunes et rouges. J’eusse dû m’engager comme soutier. Vivre dans la majesté du mazout. Ô grands arbres blancs ! Vos branches ploient sous une foule d’oiseaux fous. Croyez-moi bien : je sais parfaitement quel luxe m’accompagne, ne suis-je pas redevenu enfant ? Me voici organique au fleuve. Soutier, je suis, prenant des notes, écoutant vieilles et vieux parler. Soutier. Et sans état d’âme ! Je partirai. Le fleuve demeurera sur place. Mais je ne savais pas que tout, ici, serait si noir. La lumière semble tamisée par le diable lui-même. Grisaille. Cela n’empêche pas les enfants de se rendre à l’école, d’entasser leurs vélos à l’avant de la barque du passeur d’eau. Je perçois des rires. Et je poursuis ma route, sans douter, sans frémir, mettant mes pas dans les marques laissées par les fers des chevaux. C’est peut-être ce jour-là que j’osai me poser la seule question qui en vaille la peine : suis-je déjà ici, autrefois, tirant les péniches ? Vous m’avez bien compris : ai-je vraiment été cheval ? Il me vient une lente angoisse que je ne cherche plus à dominer. Elle flotte. On dirait de la gaze sur l’eau. La voici qui s’entoure de buée, de larmes oui de larmes. Ai-je été qui j’ai dit ? Mon père, peut-être, le sait. Mais comment oserais-je lui poser la question ? D’ailleurs, que répondrait-il ? Il faut aller plus loin dans le caveau, plus bas, hardiment dans la terre. Soutier, vous dis-je. Ah ! quel métier sain ! Les poumons s’encrassent mais, au moins, ils saisissent tout de la marche du monde. Père ! Hennissez donc, parfois, le soir, rien que pour me mettre sur la voie, rien que pour m’enlever un peu de ce poids d’anxiété qui m’écrase la poitrine. Je n’avais pas songé à la vase. Je n’imaginais pas que cela fût si noir. Les mots, comprenez-le, sont insuffisants pour dire et exprimer la chose. Ô, demain

encore, pourtant, je vous écrirai !

[pp.69-70]

-------------------------

J’avais la totalité du visage de l’estuaire dans ma main

J’avais l’ensemble de sa pensée sous les doigts J’avais

Ô j’avais son étrange beauté Mienne, je la possédais m’

imprégnant de ses traits afin que — une fois disparus —

Je puisse encore encore et encore me souvenir d’eux

J’avais cette tête humaine avec ses intrications animales

Un peu de ce merle ! Beaucoup de l’épouse du cheval !

Quelques traits de la souris papivore qui crie sa peur

De paraître différente D’être différente De glisser

Au lieu de galoper De marcher De hennir J’avais la face

Animale et humaine de l’énigme Pas du Sphinx, non ! Pas

de l’homme aux yeux crevés mais (bruants — buses —

brèmes et gardons — loriots) celle de l’humanité

Blessée Meurtrie Repliée sur soi comme une figure de

Tombeau J’avais ! J’ai eu ! J’eus ! Cette noble énigme

sur laquelle — métaphoriquement — à bord du cargo Babtai

je m’interrogeai Ah ! Douleur d’être cet homme trop calme

Mais qu’un feu Une torche Un brasier intérieurs brûlent

Je l’avais ! Je distinguais le masque tragique de l’énigme

Mais, désemparé, désespéré, fragilisé par tant de souffrances

Intimes Je ne parvenais pas à comprendre le sens de cette

Possession Pourtant n’avais-je pas la totalité du corps de l’

estuaire dans ma main ? Sentant vivre sa pensée sous mes doigts

Et souhaitant la capter Me souvenir toujours et toujours de

La totalité de cette manière d’œuvre d’art Totem vous

Dis-je ! Totem allongé ! Visage énigmatique ! Son âme !

Totem ! Devant lequel, des nuits entières, je piétinais.

[p.94]

-------------------------

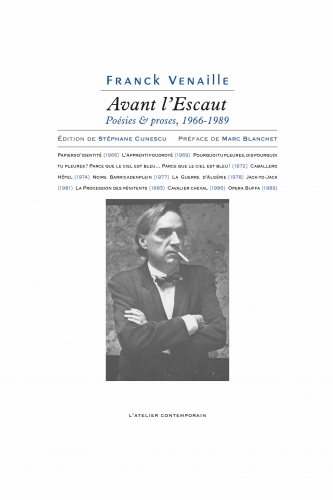

L’ATELIER CONTEMPORAIN a fait paraître en octobre 2023

Avant l’Escaut

Poésies & proses, 1966-1989

■ © Éditions L’Atelier Contemporain

16:11 Publié dans Franck Venaille | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

05/03/2024

L'approche - Benoît Sudreau - Bruno Guattari, 2024

[L’approche]

extraits

(Accroître)

comme une aragne

glissait dans le soir chaud

dans le corps chaud du rosier

translucide sous trois

fois trois carrés de diodes

tu rends visible

tu sais

la force des choses, le laurier

grince

dans son soir, contre la barrière

ou les feuilles de courge Oh

paumes, ouvertes sous le

feu : et elles sèchent,

et le fruit entier est là

(Prunier)

je me courbe à la discipline du premier à supporter

la lumière lourde des printemps

voir son devenir dans son être

et comme le fleuve lui arrache devenir et être

et comme il en robore opulent

dans une nuit glacée de mars ————— le feu

remplit et courbe l’aubier, et ramifie

la même carte couvre la noirceur des branches

et les floraisons au-dehors dans l’unité d’un rêve

le même miel tombé où il pousse dans les zones

Archê. 3 septembre

d’ici je reçois l’éveil solaire de vos vulves

rien ne me l’enlève, elles passées

ouvrent les feuilles d’arbres

de pays froids · le tissé profond que la nuit entoure

dans les déflagrations de tout

ce qui serait bordure · sous le souffle

¬ et la lumière courante

_______________________________________________

© Benoît Sudreau – L’approche

Bruno Guattari. Éditeur, 2024

●●●

----------------------------------------------------------------

■ Notice bio-bibliographique

BENOIT SUDREAU est né en 1981. Il a vécu et exercé divers emplois à Bordeaux, Athènes, Paris. Un premier livre d’artiste, Filer le chaos (Le livre unique a paru en 2017, avec trois monotypes d’Alena Meas. Le second livre, Charges (Tituli, 2020) rassemble en partie les archives d’un début en matière de poèmes. Les revues « Remue.net », « A-Verse, Triages », « Le Journal des Poètes », « Les carnets d’Eucharis », « L’intranquille », « Jentayu », « Lundi matin » ou le site du peintre Régis Rizzo ont accueilli plusieurs de ses textes ou traductions. Quelques-uns de ses poèmes ont également été traduits en chinois pour la revue « Taiwan Poetry. » Il a constitué et adapté, avec la poétesse d’expression chinoise Yin Ling, un recueil de cette auteure portant sur l’exil (Le temps de guerre, Circé, 2022). Sa traduction de Dame des Vignes, de Yánnis Rίtsos, est à paraître en 2024 chez Bruno Guattari Éditeur dans la collection Dialogues (version bilingue). Il a fondé avec quelques amis les éditions « Le Feu humain », et participe au collectif d’artistes « Le lieu improbable ».

15:44 Publié dans Benoît Sudreau | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/02/2024

Jennifer Grousselas, Il nous fallait un chant

Jennifer GROUSSELAS

IL NOUS FALLAIT UN CHANT

[extraits]

■ Jennifer Grousselas

■■■

---------------------------

Extraits

Le Manteau & la Lyre

Obsidiane, 2024

La main droite du prince

Notre pilote sans jambes commence à galoper

la grande table tandis qu’il psalmodie syncopes

d’un iambe qui sonne un temps chaotique

Bientôt nous reconnaissons la langue inouïe au rythme mi-clos, la langue cheval échappé qui de nous ne fut jamais comprise, la langue étrange bouleversée qui de nous ne fut jamais apprise

La voix lance-pierres entrouverte se ferme à notre intelligence, et la parole imprévisible au sens convulsif aux rênes qui ne se laissent saisir

Toute tonnante toute flamboyante la langue dénouée à elle-même rendue qui digère par hoquets mystiques ses anciens iambes

Me perce quelque part et fait

Mes paupières boiteuses, mon regard tressaillir

[p.33]

-------------------------

Jouxtant la mer je sais les montagnes qui se joutent s’ébranlent et qui dansent

Sous mes pieds la caresse de la cendre jouxtant les montagnes de sang de la mer à la chevelure hirsute sanglante

Et sur mon cœur mort sur le soir perdu sur ma vie qui s’achève, se met à remuer comme l’oiseau-nuit

La touffeur me griffant par saccades dans ma gorge la lave mugit révolte sur la vie qui m’achève je sens en moi vengeance monter naissante grandir, tourner gutturale râler-rugir

Et la mer sans mesure où je baignerai mon corps nouveau, la mer dans son bain mouvant m’éclaboussant mer d’écume noire au goût de sang, la mer seule m’offre ses signes reculant ses barrières de sel la mer m’appelle

Révolte sans mesure la mer m’approuve m’ouvrant pour

m’appeler vengeance sans mesure

Œuvrer

Par le bec de l’oiseau-nuit ses serres, par élan de tire-d’aile, au nom des frères de sacrifices à venir, au nom de la boue sur les yeux fermés par le jour abattu, pour la fin du nom qui fut d’abord mien

Par seul amour restant de la mort je ferai œuvre

Et dans l’achèvement du temps qui se signe

Nuit de la nuit véritable

après les derniers mots que je saigne les mots

n’auront plus jamais place

Fin de l’enfance mauve

bleus sombres sur mon âme et neuve violence

[pp.45-46]

-------------------------

■ © Obsidiane

14:51 Publié dans Jennifer Grousselas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

10/02/2024

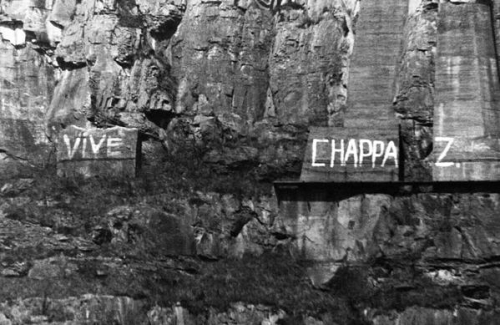

Maurice Chappaz, Testament du Haut-Rhône (suivi de) Les Maquereaux des cimes blanches

Maurice CHAPPAZ

TESTAMENT DU HAUT-RHÔNE

[extraits]

■ Maurice Chappaz

(1916-2009)

■■■

---------------------------

Extraits

Éditions Zoé (poche), 2016

Avec une préface de Pierre Starobinski

Considérons ces collines, ces grottes aux fées percées d’une multitude d’embouchures noires infimes telles des orbites d’insectes. Avec nos existences dispersées dans plusieurs pays, nos liaisons (le bagage de toutes les familles humaines), les polycéphales que nous sommes pourraient aménager là leur gîte. Pendant des milles, unissant parfois des étangs obscurs, des pertuis nous conduisent vers les plages inférieures. La lampe du mineur éclaire sur les parois le prodigieux alphabet des chasses et des danses de ces bêtes portraiturées dans le style des roses. Mais une nouvelle (une lettre oubliée là par d’autres peuples) nous parvient ; mais une image nous cloue sur le sol. Gravée à des milliers d’années d’intervalle par des mains pareilles à des becs de tourterelles dans l’ombre, au flanc d’une unique roche un renne et un tigre voisinent ; la flore et la faune de l’Equateur s’entremêlent ainsi que des saxifrages avec celles de la Sibérie. Deux âges du monde se sont succédé et nous replacent entre jungle et glacier. Sur le même petit pan de mur le temps s’efface. Un sentiment de mort et de victoire me partage à fixer ce tigre et ce renne pareils à deux voyelles confondues dans la crase des millénaires. La chaîne qui unissait les êtres les uns aux autres se rompit et ils furent remis aux méditations de la nature.

C’est à de grandes destructions que nous sommes conviés. Devant les figures écrites sur les os et les pierres ensevelies, je suppute le sens même du chant et ce but ultime, épique, mystérieux des scribes quand ils doivent tracer les signes telles les mouchetures des œufs, afin de permettre à un pays de passer. Vous, montagnes désertes, vous, bois de mûriers, qu’est-ce donc que vos amères beautés ? Je regarde des hardes de moutons roux, des porcs noirs, des femmes avec des fourrures de plumes de coq et un être fugitif qui surveilles des mulets près d’un marécage. J’écris à tous les hommes une lettre avec cette encre de myrtille qui ne veut pas couler de tout son bleu rougi. Carpe en son vivier, je me promène dans la forêt qui entoure l’abbaye maternelle. J’ai pu croire me suffire à moi-même en recomposant les parfums et les sels de ma substance : je goûtais à un flocon de mousse fraîche et aux baies violentes des buissons ; je choisissais des minéraux ; j’observais la teinte de la rivière et mes oreilles étaient marquées comme d’un stigmate, les nuits d’été, par le cri du grillon ; je mariais une nouvelle fois l’eau et le feu, la terre et l’eau. Mais j’ai touché à un bonheur vénéneux. Le bourdon du lourd clocher de Châble m’enténèbre et mon ombre errante le suit sur la terre comme une ancre. Un goût de cendre et un goût d’absinthe luttent dans ma bouche. Ô dernier baiser de l’Église à notre race. Les doigts des courtiers et des porteurs de férule de trois collèges ont frotté la poussière des ailes du sombre papillon. Jadis pourtant, ma chair avait vu le salut de Dieu. Toute œuvre tombe en déliquescence. Pareilles à des châtaignes, des jeunes filles sont cloîtrées dans ces bourgades où s’est dissimulée autrefois une goutte de sang maure. Nous vivons comme l’eubage. La solitude sur les assignés se referme. Nulle source ne chantera plus sur le tranchant des monts et les places de l’acacia sauvage se tairont.

[…]

[pp.34-36]

-------------------------

Amère ma terre et plus amer moi-même qui suis devenu à la langue de mes amis un rêche grain de cassis. Je vis blotti, hanté sur le vaste van des collines. Je suis hors-les-murs parce que dans le grand ménage paysan nulle place ne m’est plus offerte parmi les créateurs. La caste instruite des tièdes, l’épine bourgeoise a étouffé le besoin du chant mais, sans échange, nul homme ne peut terminer sa tâche. Plein d’élans, plein de soupirs meurt aussi le peuple. La tête bourdonnante de légendes doit être tranchée et arrachées du tronc les douces entrailles. Si les cueilleurs de froment sont sauvés, elle resplendira la vocation d’un être unique, un bacchus dont je n’ai porté qu’un goût muscat et je tombe. De quel secret dépendent nos vies ? notre temps les prédestine à un long divorce entre la grâce et la justice. Je regarde une église posée comme un fragile verre d’eau au milieu de la plaine. La constellation des Poissons s’émiette dans l’abîme. Le soir du monde mûrit. Je me sustente de ce pain et de ce vin de douleur ; le siècle en a arrangé ma condamnation. Car je crierai : l’argent m’a inquiété ; inutile, étranger j’ai été la feuille morte détachée de mon âpre parenté. La ferveur seule anime ma destinée, j’ai suivi les chanteurs d’histoires, je cherche ma patrie (nos maisons, nos vaisseaux de bois !). Gens des campagnes, je m’accuserai de ne pas participer à vos travaux, de ne savoir dompter ni la vigne traîtresse, ni le blé aujourd’hui où je vous ai vus fidèles à votre ancien testament ; vous vivez cependant une migration qui ne diffère pas de celle des âmes, vous êtes la résine d’une bible encore noire et fraîche. Un oracle dans une ville du haut Rhône réclame une victime volontaire.

[…]

[pp.63-64]

-------------------------

LES MAQUEREAUX DES CIMES BLANCHES

[extrait]

[VI. Le Valaisan universel]

J’ai rencontré des villageois.

Les grives, les chevreuils, les renards étaient aussi des villageois.

La violence des ombres ! Les ouvriers qui montaient, descendaient de nuit un sentier, contre le mur de ma maison, au-dessus du Rhône et dérobaient une grappe de raisin. Les fours. La soif. Ils économisaient un peu de force sur l’usine pour faucher leurs prés à l’aube.

Et le nom de leur usine qui était craché, qui était pissé.

Et les autres paysans devant les chalets, têtes de proue disparues avec leurs petits sacs de cuir, couleur de pluie. Un seul mot pour dire la terre : le bien. Transmettre le bien.

Génocide fiscal.

Ce type d’homme qui a tenu trente ans (le temps de la Conquête avec trente mille morts – par silicose – massacre incognito, « indiens » empoisonnés dans la montagne, scellés et oubliés dans les caisses de l’Etat). Le mineur des hauts barrages, stoïque et fraternel. Dix fleuves capturés, les hommes du grand noir avec un dieu : le vin jaune.

J’ai eu mes amis parmi eux.

Le Valais visible et invisible. Le pays de la nuit obscure, les hautes transmigrations. C’est sûr : la race des guides ! Les chasseurs, les vignerons. Le long cheminement des gouttelettes de sève, du coteau dans le sang.

Celui qui a émigré au Canada et qui a envoyé sa photo à mon père, devant le champ de blé.

Celui qui est revenu de Paris, où il a été portier, avec des livres et des doctrines et qui enseignait qu’il n’y avait rien et qu’il y avait la liberté.

Et le saint inconnu, parmi dix autres, fromager sur un alpage, cachant ses miracles dans le cœur de ses frères.

Le petit fabricant d’orgues.

Les hommes qui regardaient passer les trains (sucre surtout). Le progrès se dépêche.

Je n’ai pas salué les portraits d’ancêtres mais j’ai aperçu les mystiques un doigt sur les lèvres. Silence, toujours silence.

Puis la liaison avec l’homme vierge qui donnait la communion a été rompue. L’évêque lui-même a trahi en dormant.

Après, les hommes de la grande cassure : les étudiants.

Je laisse les coloniaux de côté : les agents d’affaires, les entrepreneurs, les hôteliers, soudards de leurs inexistantes patries, les banques. Où l’argent « fait des petits ». Et dans les études poussiéreuses, avec le couchant rouge des reliures du Code pénal et du Code civil, dans l’ombre, les notaires tissent leurs toiles d’araignées.

Il y a l’internationale des salauds.

Les politiciens, tous ignobles.

La Feuille d’Avis des mensonges, dans toutes les langues.

Nous sentons cela aussi, ici. Le tic-tac des bâtisseurs de ruines.

Car tout le bien doit être vendu.

Ceux du Pater à rebours, du village à rebours ont signé.

Aucun espoir si ce n’est la crise la plus terrible. La préhistoire est devant nous. Mais à cause de cela, à cause de l’abîme creusé par les malfaiteurs, j’ai confiance en l’homme.

Partant du désert, lentement, lentement les poètes remontent les assassins.

[pp.107-109]

-------------------------

■ © Éditions Zoé

22:03 Publié dans Maurice Chappaz | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Stefanu Cesari, Peuple d'un printemps

Stefanu CESARI

PEUPLE D’UN PRINTEMPS

Pòpulu d’una branata

[extraits]

■ Stefanu Cesari

■■■

---------------------------

Extraits

Bilingue Corse-Français

Éolienne, 2021

Mention spéciale/Salon du livre insulaire d’Ouessant 2022 – Prix des lecteurs de Corse 2022

Si elle avait l’odeur du romarin passé sur la peau et votre langue parlée était pour la racine sous la terre vous partageriez le nom des choses venues dans la lumière parce que tout était vivant à portée de la main / son visage la flamme d’un petit renard s’en allant par les vignes, brûlées la nuit et qu’il n’en reste rien, qu’une page noire, une histoire pleine de ce que l’on mange ce que l’on sacrifie / elle te dit le lait ne peut cailler sans l’agneau, et tu la regardes faire ce qu’elle a fait depuis toujours, prier pour le troupeau et le multiplier / assise sur ta dépouille elle te gouverne et ton désir jamais tu n’oublies, si tu la laisses dormir au milieu de son œuvre, des cordes nouées pour le chien des couteaux pour les herbes, qui veillera sur ta vie revenue au-dedans ?

Elle aurait voulu que tu dises que tu fasses parler les arbres les cailloux tout ce sel toute cette sève et que la joie vienne après bourdonnante aux oreilles, martèle poitrine, des quatre membres à la roue, s’élève la voix du sang battu, à l’heure de la quatrième veille, quand des milliers de pierres plantées droites seront un vrai calvaire, tu ne sauras plus, si la lueur des cierges t’aveugle, ou bien ces yeux cernés de noir, la sueur tombée du front.

[p.73]

-------------------------

Danse improvisée, il faut aller chercher chaussures si les pieds sont nus pour battre la terre t’essouffler à la peine petit accordéon posé sur un mouchoir offerte la tête, quatre membres et poitrine pour la mesure, un langage chanté un essaim d’abeilles posé contre musique et chaque parole me blesse il n’appartient qu’à toi une femme cherche son amour perdu se transforme en oiseau, annò / è troppu luntanu, Oi riturnella / non mi rišpunna, annò, è troppu luntanu / è sutt’a na frišcura / è sutt’a na frišcura chista durmennu, Oi riturnella è sutt’a ma frišcura chi sta durmennu si tu perdais le fil que deviennent les vêtements les sortes de tissus coupés cousus ensemble feuilles de couleur sans émaux, ou de très fines rayures d’un autre ton, tous tes enfants maigres auraient la même vêture, c’est la danse qu’ils font, elle les fait ressembler à la jupe de leur mère, tous les instruments des ténèbres rassemblent leurs forces, vivant au bout des mains, bruits d’une nuit d’avril, de poumons sans voix, sortes d’insectes, d’une violente clarté pas encore venue, l’annonce, elle pointera par les yeux, regard perçant la moindre apparence, remontant le fil d’or dans le vivant tissu, voyant l’infime grouillement dans tout quel effroi la mouvante musique est folle et tourne encore bien après toi, beau détail d’une damnation.

[p.89]

-------------------------

Il y a toutes sortes de scorpions celui que l’on porte au front celui pour la main sous la pierre l’un pour se garder de l’autre, pour la peine, je ne saurais pas dire ma mère quelle a été la route je ne saurais pas dire mon père si je vous rêve encore, c’est la fièvre sûrement cette piqûre au rouge infime, tous ces visages peints pour chaque nom sans fin, l’innocence revenue elle fut volée tant de fois, je ne saurais pas dire avec si peu toute la vie se cachant sous la courbure des morts, elle y cache si bien ses yeux épouvantés, ses yeux si doux d’une bête qui attend, je passerai sans voir sans toucher, je ne brûlerai rien, ni la racine d’une bruyère qui ne brûle jamais ni ma parole reprise, ni les quelques chromos, de corps de sarments sous la vigne, ces lieux sont un livre fermé, même en ne dormant jamais je ne saurais pas dire même en comptant mille-huit-cents mille-neuf-cents médailles et stylets registres effacés pour nier les ardeurs, moisissures, enfantements mises-bas, fosses communes, hôpitaux, villes en ruines et nouvelles aux espoirs bien vendus, je ne saurais pas dire pourquoi, je ne suis jamais seul d’un scorpion à l’épaule porté cet autre qu’il faut nourrir, il précéda la naissance et de loin c’est une ombre au soleil, maintenant il dort.

[p.123]

-------------------------

■ © Éoliennes

17:43 Publié dans CORSE, Stefanu Cesari | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/12/2023

Andrea Zanzotto, Le Galaté au Bois (éd. La Barque, 2023)

Andrea ZANZOTTO

Le Galaté au Bois

Traduction revue & postface

Philippe Di Meo

[extraits]

Andrea Zanzotto

■■■

---------------------------

Extraits

LE GALATÉ AU BOIS

La Barque, 2023

(INDICES DE GUERRES CIVILES)

« Suspendue dans la fièvre floue dans la fièvre

cette bruyère que je n’ai jamais assez tirée

Dans les trous de mémoire dans les flux et les poussées

de la mémoire, presque une danse —

presque floue, bruyère de bruyère,/ en fièvre

Et dans la chimique ténèbre je vais songeant à manier

l’habile soc à guider le talent de la roue

Par mille chemins surannée la bruyère répond aah non aah oui

C’est trop ◠ avancer ◡ impossible ◠ rien ◡ reculer

(bruyère) (et fleuve dans la ramille légère) (et des oiseaux) :

ainsi aux grilles de ramille légère et aux oiseaux

et aux portails de pur / bois mort

j’appuie le chef comme mimant un repos.

Dans le puits de mon corps, corps enseveli,

lié à ses indémontrables puissances

à ses pus à ses vertes / vermineuses réactions avec gêne adéquate

avec diligence avec un regard lunetteux, lémure

et renard de cette bruyère n’ayant-véritablement-jamais-existé,

je te fais signe, entre-temps tu m’attends (non ?) —

et comme digne de toute bonne question

sur la tranche azur / virage] [sur le stock glacial des choses —

sur la nudité de la grille et du bois —

appuyé — oh soutien —

méditant au pur azur je me consume. »

– p.65

***

(Indices de guerre civile)

« Parmi les étoiles je ne m’égarerai

qui sur son dos et sur le futur m’apporte

s’effranger de l’hiver

ta non rare non avare oblation le soir

Offertes et reprises un peu plus lointaines pour langues

rassemblées en pépins argentés, d’obscurités en elles-mêmes effondrées, en elles-mêmes

[avec ensevelissement et en-dessous.

Arbres, collusions. Couleurs qui

halètent dans le gris

qui n’est pas rien

qui — avec arbres et étoiles – emmaillote et démaillote toute collusion

donc :

étoiles, pour ainsi dire, ou feux pris au lasso

de l’obscur microscopique

ramassés et relevés

en intime en ardu,

châtaignes / feux tirées du feu

et devenues les yeux nombreux, déterminés de ton importune

croissance de non-être

et cette brume qui ne couve guère

tant elle est discrétion et ténacité —

qui ne caresse guère,

qui n’endort guère

Trop d’arbres défilés agrafés imbriqués

phyllotaxie qui monte monte et tourbillonne phyll phyll phyll qui monte

très lente en raison des innombrables lumières

plus qu’esquissées pour des confus pour des chuchoteurs pour des jamais éprouvés

Mais parmi les étoiles je ne m’égarerai, ma vieille friandise.

J’opposerai un état précaire, moi, pire que lune, appuyé au portail.

Appuyé, on le sait. Pour moduler, on le sait. En mort ensorcelée,

en excellente couleur,

en filtre corde-vocale, spot, Satchmo noir.

Appuyé. Simple. En papille, amygdale, jalon. »

– p.67

***

(VII)

(Sonnet du sauma au bois et acupuncture)

Coup de griffe de subtil tigre, Idéogramme

auquel je confie ma misérable substance,

de yin et yang en la trame tremblant,

cherchant les points où la vie est flamme,

tandis que l’aiguille drachmé après drachmé me fouille —

épines ongles lames d’une aimante main —

et propage en moi de méridiennes lignes

yin et yang brisant tout diaphragme.

Sous pareille main, sous pareil tigre extrême

comme si par milliers Cupidon en moi s’imprimait,

oui mon trouble soma, oui je me sens moi ;

mais ce n’est cependant pas qu’en Toi soient domptés

la lubie, le sophisme, l’enthymème,

et sous ton dard je délire de plus belle.

– p.101

***

)( ( )

« Et maintenant je m’engage

je me plonge dans ton or

lune mon unique chef-d’œuvre

Bois de toi seule

fleuri lune

horde d’or noire

bois chef-d’œuvre

Pupille prompte (en vitrine)

et effort prompt

mais la garde est relevée

et tombe d’horizon

en horizon (en lamelle de verre)

Fleur dont je fleuris toute chose

babiole qui décline

babiole unique chef-d’œuvre »

– p.171

***

■ © Éditions La Barque

19:35 Publié dans Andrea Zanzotto, La Barque, Olivier Gallon | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

29/10/2023

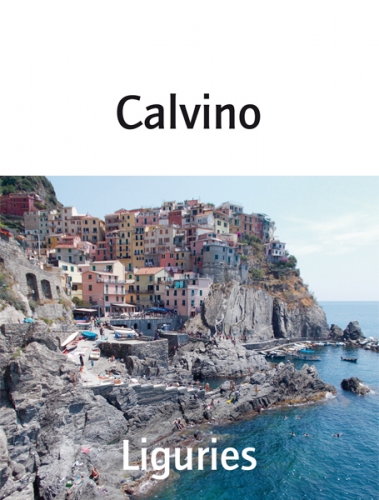

Italo Calvino, un regard jamais à sec - par Nathalie Riera

italo calvino, UN REGARD JAMAIS À SEC

Une lecture de NATHALIE RIERA

___________________________________

calvino

LIGURIES

Traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff

Edition bilingue

[Editions nous, 2023]

De ma lecture de Liguries d’Italo Calvino (livre composé de 5 textes inédits écrits entre 1945 et 1975 et de 6 poèmes, « Les eaux-fortes de Ligurie », écrits pendant la Résistance), outre le regard précis et lucide de l’écrivain, je retiens que son écriture ne relève pas seulement de son goût à explorer le monde ou à seulement donner forme à ses propres émotions, mais qu’elle est surtout le moyen de faire usage du « juste emploi du langage », celui même qui « permet de s’approcher des choses (présentes ou absentes) avec discrétion, attention et prudence, en respectant ce que les choses (présentes ou absentes) communiquent sans le secours des mots. »[1]

Italo Calvino est connu pour son souci de l’exactitude en littérature, et ce au moyen « d’images visuelles nettes, incisives, mémorables » ou d’« un langage aussi précis que possible ». Ce qu’il attendait de la littérature c’est qu’elle lui soit « la Terre promise où le langage devient ce qu’il devrait être en vérité », à même de pouvoir créer des anticorps contre « la peste langagière » mais contre aussi celle des images véhiculées par les médias, lesquels « ne cessent de transformer en images le monde, le multipliant dans une fantasmagorie de jeux de miroirs ». Chez lui la « recherche de l’exactitude » reposait sur « l’emploi de mots qui rendent compte avec la plus grande précision possible de l’aspect sensible des choses ». On lui connait aussi la pratique des exercices de description et sa reconnaissance pour les poètes Williams Carlos Williams, Marianne Moore, Montale, Ponge, Mallarmé. Avec Liguries, récemment publié aux éditions Nous, c’est le regard éclairé d’un documentariste et en même temps celui d’un écrivain désarmé et dans le désarroi face à un territoire menacé, celui de la Ligurie qui, présente dans beaucoup de ses écrits, lui était particulièrement chère.

Dans le premier texte « Ligurie maigre et osseuse », Calvino dresse un portrait minutieux de la Ligurie oubliée des paysans : « Différentes de toutes les campagnes qu’on trouve en plaine ou dans les collines, la campagne ligure semble, plus qu’une campagne, une échelle. Une échelle de murs de pierre (les “maisgei”), et d’étroites terrasses cultivées, (les “fasce”), une échelle qui commence au niveau de la mer et grimpe parmi les hauteurs arides jusqu’aux montagnes piémontaises : témoignage d’une lutte séculaire entre une nature avare et un peuple aussi travailleur et tenace qu’il a été abandonné et exploité. »

Avec le Piémont et l’Abruzze, la Ligurie est une des régions qui compte un fort pourcentage de propriétés paysannes. Mais les transformations sociales, économiques et territoriales vont bouleverser progressivement cette civilisation paysanne dès les années 1920 et 1930 et plus fortement encore dans les années 1950 et 1960. Dans Vent largue, l’écrivain Francesco Biamonti, ami d’Italo Calvino, définit ce bouleversement irréversible par une image très significative, celle d’une « Ligurie qui entre dans l’Erèbe »[2]. Cette transformation radicale se traduit par une exploitation du paysan ligure, soumis autant par le capitalisme terrien que le capitalisme industriel, mais aussi par l’exode rural, la désertification des villages, le développement d’une économie touristique et de la spéculation immobilière qui s’y rattache. Mais l’un des points forts reconnu chez le paysan des montagnes ligures c’est la formation de son caractère à force de « lutte continue contre les adversités », souligne Calvino, et parmi elles, la dure période de la Résistance pendant laquelle il a fait montre d’enthousiasme, d’esprit combatif, de solidarité et de désintérêt. Les Casteluzzi, ainsi nommés les habitants de Castelvittorio, village « confiné sur une hauteur de la Val Nervia », sont décrits par Calvino comme de grands travailleurs et grands chasseurs qui « se rendirent célèbres par l’acharnement avec lequel ils défendirent leur village à chaque fois que les Allemands ou les fascistes tentèrent de le conquérir. Castelvittorio compta plus de soixante morts pendant les vingt mois que dura le combat, la plupart des maisons furent incendiées par les Allemands, mais le nombre des Allemands morts sous les coups de quatre-vingt-onze vieux chasseurs de sangliers fut plus élevé encore. […] Dans l’histoire de ces vallées, la guérilla des brigades Garibaldi restera comme leur épopée […]. » Les populations des régions de la Ligurie, ruinées par la guerre, et parce que le fascisme leur interdit l’expatriation, seront alors vouées à une émigration vers les villes proches de la Riviera italienne. Là-dessus, Calvino s’interroge : « Un progrès pour la vie et la production des populations de l’arrière-pays ligure est-il envisageable ou ces populations sont-elles vouées à l’émigration ou à la disparition ? »

Nous sommes en 1972 quand l’idée d’une zone protégée dans la province d’Imperia (à l’intérieur des terres de Vintimille et de Sanremo) est à l’étude. Les premières investigations autour d’un projet de « Parc naturel » dans les Alpes Ligures démarrent en 1980, mais il faut attendre 1997 pour parvenir à un accord minimal et 2007 pour un accord sanctionné à l’unanimité. Le Parc Naturel Régional des Alpes Ligures est réparti sur trois vallées (Nervia, Argentina et Arroscia). Sur la question du devenir de la Ligurie et de son espace rural, je renvoie à la lecture d’un article de Françoise Lieberherr[3], pour son analyse juste et pertinente sur l’opposition des autochtones à ce projet, du fait que celui-ci a surtout été « conçu par des urbains, pour des urbains ». Lieberherr souligne l’existence d’une « domination du discours urbain sur le rural »[4]. Face à l’expansionnisme technologique sur l’environnement, écrit-elle, mais aussi « la consommation accrue d’espace, le gaspillage d’énergie, la destruction irréversible des sites et des ressources, les urbains se préoccupent de la protection du territoire, encore peu technicisé, et demandent sa conservation. » On imagine alors fort bien les types de projets qui vont s’élaborer en réponse à ce besoin de protection. Lieberherr évoque entre autres « les stratégies protectionnistes ou productivistes de l’espace ». La question du maintien de la paysannerie est également posée, la composante du tourisme agissant davantage comme élément complémentaire plutôt que concurrentiel ! Si Lieberherr n’hésite pas à soulever des « contrastes écologiques », à ceux-ci, écrit-elle, s’ajoutent des « contrastes sociologiques révélateurs » : « en 1979 dans l’aire du parc, 82 % des habitants concernés résident sur la côte, alors que 85 % du territoire se situent dans la zone périphérique de l’arrière-pays […] le parc naturel localisé dans l’arrière-pays est créé pour répondre aux besoins de la population côtière. » Toujours d’après Lieberherr, il est à noter qu’« en 1861, presque les trois-quarts des habitants résidaient dans l’arrière-pays, et les bourgs des vallées étaient plus importants que les villes côtières. Le mode de vie s’articulait sur une économie à prépondérance agricole autarcique. » Mais dans l’après-guerre, face au développement du tourisme de masse, le décor n’est plus le même. Les pôles d’attraction se jouent désormais sur la frange côtière, avec une extension de l’urbanisation, source d’accélération économique, peut-on lire, mais aussi de « dévitalisation parallèle de l’arrière-pays ». Dans l’exemple de la culture de l’huile en Italie, pays depuis longtemps ruiné par la floriculture estimée plus rentable, Calvino dénonce déjà à son époque que : « la production ligure fondée sur le système de moulins rudimentaires privés sera supplantée par l’affluence des huiles espagnoles et tunisiennes. Les oliveraies seront de nouveau abandonnées ou vendues pour faire du bois. » Autre ennemi pointé du doigt, et peut-être le pire, est la rareté de l’eau dans les campagnes ligures : « Pour les cultures florales, l’eau se trouve canalisée dans des tuyaux et conservée dans des bassins de ciment. Il ne serait pas très difficile de faire venir des cours d’eau des montagnes, de construire de nouveaux aqueducs, des bassins artificiels, des structures de soulèvement : il ne serait pas très difficile de faire de la Ligurie une zone agricole florissante. Mais les revenus des maisons de jeu et des grands hôtels servent à construire des funiculaires, des terrains de golf, des établissements de bain, servent à enrichir davantage les propriétaires des maisons de jeu et des grands hôtels. » Pour Calvino, il revient donc au paysan de continuer « sa lutte vaine et solitaire à coups de bêche » !

Parce que l’Italie est un pays qui figure parmi mes tropismes géographiques, un article de Frédéric Fogacci[5] va retenir mon attention, et ce afin de mieux appréhender cette « Ligurie maigre et osseuse » décrite par Calvino.

En Italie, la création de l’Etat-Nation s’est opérée par unification progressive. Lente mise en place de la construction de la nation italienne, lente adhésion à l’autorité d’un Etat centralisé et surtout lent développement d’une conscience politique nationale, notamment dans la paysannerie italienne la plus pauvre, soumise à une double exclusion à la fois économique et politique. Le monde rural, assurément opposé au pouvoir central, est perçu par l’élite bourgeoise comme un obstacle au projet national, le définissant comme un espace marginal anti-unitaire. Mais ce sont principalement dans les régions du nord de l’Italie que se tiendront plusieurs mobilisations paysannes et manifestations ouvrières, génératrices d’un ensemble de mouvements influents, comme Les Ligues de Résistance (peu après 1870, dans la vallée du Pô notamment), ou encore le mouvement hétérogène de La Boje ! (1884-1885), rassemblant des journaliers agricoles, des métayers et des petits propriétaires terriens, mais également l’insurrection du Bienno Rosso, deux années rouges qui suivront la Première Guerre mondiale (de 1919 à 1920), sans oublier la création de l’organisation syndicale paysanne italienne, la Federterra (en 1901). Il commence à se faire entendre dans la sphère rurale un discours contestataire anti-monarchiste, nourri des idées socialistes et catholiques, mais non sans le risque d’un embrigadement au sein des partis fascistes. Frédéric Fogacci précise que durant les grèves de 1901, « le taux de syndicalisation des grévistes est, fait assez rare, plus important chez les ruraux que dans le monde industriel (en 1902, environ 71% des grévistes dans le monde rural agissent sous la direction d’une organisation syndicale) […] Ce n’est qu’après 1906 que la Federterra […] se mue en organisation rénovatrice du monde paysan. » Supprimée par le gouvernement Mussolini, la fédération se réorganisera à Bari en 1944 sous le nom de Nuova Federterra.

***

Ces textes précieux d’Italo Calvino, rassemblés ici sous le titre de Liguries, ne souffrent d’aucun anachronisme, mais nous éclairent plutôt sur une réalité plus que jamais criante de vérité, avec la promesse d’une immersion historique et sociologique dans la Riviera du Ponant, et ses villes comme Sanremo, Savone et Gênes.

Baptisée « ville de l’or », Sanremo va participer à la construction intellectuelle de Calvino comme elle va conditionner sa vision du monde et sa poétique littéraire. Le Sanremo de l’écrivain, c’est la route de San Giovanni qui mène à la maison familiale la Villa Meridiana ; c’est aussi l’ancien quartier de la Pigna avec son empilement labyrinthique de ruelles, les volets verts de ses maisons « recroquevillées comme des artichauts, ou comme des pignes de pin », mais il y a aussi le Sanremo devenu « ville de grand tourisme » dès 1905, où toute « la fine fleur de la bourgeoisie internationale » y régnait, pendant que les pauvres grouillaient dans la Pigna, « à quelques pas du casino où l’on joue avec de l’or », la Pigna « toujours plus vieille et toujours plus sale, avec les étables au rez-de-chaussée, sans égouts, sans toilettes, avec le chariot qui passe le matin pour renverser les pots de la nuit. » L’écrivain ne peut que se désoler à chaque fois de ce triste tableau du monde aux « contradictions les plus stridentes » !

Une des autres réalités vécues par l’écrivain sera sa première formation partisane à la Résistance armée, avec son rattachement à la 2ème Division d’assaut Garibaldi « Felice Cascione ». Après l’Armisitice du 8 septembre 1943, Italo Calvino prend part à la bataille de Bajardo le 17 mars 1945. Le village de Bajardo, dans la province d’Imperia, devient un bastion de la Résistance partisane pour beaucoup de jeunes qui refusent de se laisser enrôler par la République de Saló connue pour être sous influence nazie.

Une présentation des Liguries d’Italo Calvino est signée Martin Rueff avec un très beau texte, Du fond de l’opaque j’écris. À propos de « l’œil vivant » que Calvino-reporter a exercé, notamment dans plusieurs de ses textes rassemblés dans Descriptions et reportages, ces mots du traducteur : « Calvino est un observateur d’une rigueur extrême qu’on ose dire impeccable et même implacable ; il excelle à décrire la nature, les étendues, les reliefs, les couleurs et les atmosphères d’un lieu. Il sait, comme Pavese et comme Pasolini, mais différemment d’eux aussi, inscrire les hommes dans une terre et une terre dans des visages et leurs destins. »

Octobre 2023

[1] Pour cette introduction, je ne pouvais passer à côté de l’une des 6 conférences d’Italo Calvino, « Exactitude » de Leçons américaines et dont les citations sont issues.

[2] « C’est la civilisation de l’olivier. Une civilisation magnifique. Il y a deux mille ans, les Grecs nous apprirent à greffer l’olivier sur le chêne vert. Aujourd’hui, après deux mille ans, cette civilisation est morte et ses communautés sont mortes avec elle. C’était une société très douce. Quiconque pouvait bien y vivre avec un peu plus de cinq cents oliviers. Maintenant, cela n’est plus possible : les oliveraies restantes sont presque toutes abandonnées, les gens d’aujourd’hui sont seuls, dénaturés. On survit avec les floricultures, les serres ont remplacé les oliveraies et les plus malchanceux sont obligés d’être serveurs à Monaco. La civilisation de l’olivier est morte, mais aucune autre ne l’a remplacée. », Vent largue, éd. Verdier, 1993.

[3] « L’espace rural, ultime “colonie” des pays développés ? paru dans Revue de géographie alpine, tome 71, n°2, 1983.

[4] https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1983_num_71_2_2527

[5] « La politisation des campagnes italiennes : enjeux et bilan » : https://www.cairn.info/revue-parlements1-2006-1-page-91.htm

Pour + d'infos

19:16 Publié dans ITALIE, Italo Calvnio, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

21/10/2023

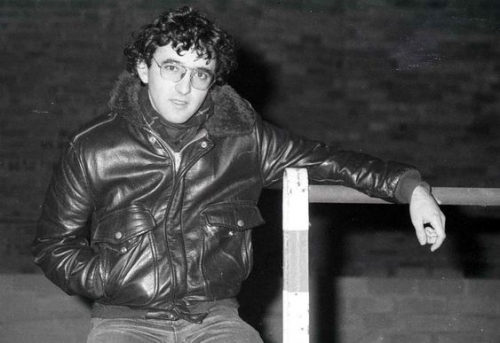

Roberto Bolano - Les chiens romantiques

BOLAÑO

LES CHIENS ROMANTIQUES (Poèmes 1980-1998)

[extraits]

■ Roberto Bolaño

(1953-2003)

■■■

---------------------------

Extraits

Traduit de l’espagnol (Chili) par Robert Amutio.

Christian Bourgois Editeur, 2012

Le fantôme d’Edna Lieberman

Toutes tes amours perdues

te rendent visite à l’heure la plus sombre.

Le chemin de terre qui menait à l’asile

se déploie de nouveau comme les yeux

d’Edna Lieberman,

comme seuls ses yeux pouvaient

s’élever par-dessus les villes

et briller.

Et ils brillent de nouveau pour toi

les yeux d’Edna

derrière le cercle de feu

qui auparavant était le chemin de terre,

le sentier que tu as parcouru la nuit

aller et retour

encore et encore,

à sa recherche ou peut-être

à la recherche de ton ombre.

Et tu t’éveilles silencieusement

et les yeux d’Edna

sont là.

Entre la lune et le cercle de feu,

lisant ses poètes mexicains

préférés.

Et Gilberto Owen,

tu l’as lu ?

disent tes lèvres silencieuses,

dis ta respiration

et ton sang qui circule

comme la lumière d’un phare.

Mais ses yeux sont le phare

qui transperce ton silence.

Ses yeux sont comme le livre

de géographie idéal :

les cartes du cauchemar pur.

Et ton sang éclaire

les étagères de livres, les chaises

sous les livres, le sol

couvert de livres empilés.

Mais c’est toi seul que recherchent

les yeux d’Edna.

Ses yeux sont le livre

le plus recherché.

Tu l’as compris

trop tard, mais

qu’importe.

Dans le rêve tu étreins

de nouveau ses mains

et tu ne demandes plus rien.

[Extrait : pp.38-39]

-------------------------

Les crépuscules de Barcelone

Que dire sur les crépuscules noyés de Barcelone.

Vous rappelez-vous

Le tableau de Rusiñol Erik Satie en el seu estudi ?

C’est ainsi

que sont les crépuscules magnétiques de Barcelone,

comme les yeux et la

Chevelure de Satie, comme les mains de Satie et

comme la sympathie

de Rusiñol. Des crépuscules peuplés de silhouettes

souveraines, magnificence

Du soleil et de la mer sur ces demeures suspendues

ou souterraines

pour l’amour bâties. La ville de Sara Gibert et de

Lola Paniagua,

la ville des sillages et des confidences absolument

gratuits.

La ville des génuflexions et des cordes.

[Extrait : p.54]

■ © Christian Bourgois Éditeur

19:31 Publié dans Christian Bourgois Editeur, Roberto Bolano | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/10/2023

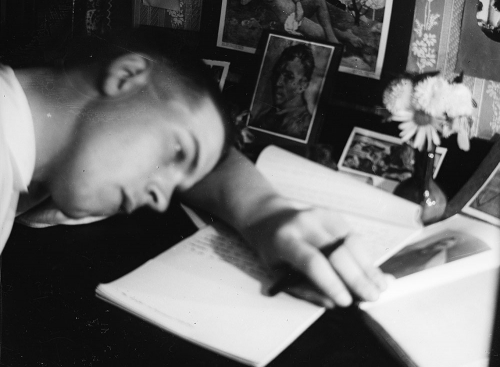

GUSTAVE ROUD - Campagne perdue - Editions Fario

Gustave ROUD

Campagne perdue

[extrait]

■ Gustave Roud (1897-1976)

■■■

---------------------------

Extrait

Postface et notes de Stéphane Pétermann

Éditions Fario, 2020.

Sursis.

La neige ne nous touche pas encore.

Un instant, sur l’épaule de la plus haute colline. Lèpre tout de suite fondue sous le doigt de pluie hors d’un nuage. On peut reprendre haleine après ce pincement au cœur — mais pour peu de temps. Quelques jours encore, et pour des mois il faudra marcher plus haut que terre, tasser du talon une poudre éblouissante, vivre au cœur d’un miroitement bleu-argent, le nez plissé, le regard mince comme une aiguille.

C’est un sursis. Tellement inespéré qu’il fait à la fois plaisir et gêne, et que le pays lui-même hésite à revivre. Trois nuits d’averses et de rafales l’ont lassé. Il voudrait dormir et il lui faut s’éveiller sous une haute lumière inexorable qui le fouille jusqu’aux glaciers extrêmes de l’horizon. Saveur de cet instant à surprendre, où le monde perd contenance. L’œil saute de l’un à l’autre de ses éléments posés devant lui en désordre. Plus de plans, une confusion de valeurs, l’absence de hiérarchie propre au désarroi. L’herbe sous vos pieds à l’inconsistance de la cendre, mais l’angle d’une forêt sur le ciel est aigu comme un coup de couteau. Un caillou va s’écraser, fruit mûr. Un buisson de fer. Plus de ressemblances pour l’esprit : des méprises. Est-ce un sombre feu qui brûle ou une touffe d’osiers ? Une lessive étendue au verger proche ou les façades d’un village au-delà de deux vallées ? Et l’épervier sur un morceau de branchages au bord de la route déploie sans hâte à notre approche sa paire d’ailes fauves, n’ayant plus crainte de l’homme dans ce monde renversé.

[…]

[Extrait : pp.36-38]

Visite du dragon

Étrange calendrier d’extrême-hiver où nichée au creux du temps, comme la perce-neige dans l’herbe morte et les feuilles pourrissantes, une journée fleurit soudain si pure qu’on ose à peine la cueillir, ivre d’un tel miracle, avec ce cœur qui recommence à battre et la sombre sève du sang sous l’écorce des tempes, aux rameaux des doigts fiévreux ! Mais la chambre de l’absolu quittée, ses poésies, ses poussières, ses pipes éternelles, on se heurte sur le seuil, tête contre tête, au jeune soleil qui allait entrer, qui vous bourre en pleine poitrine du feu de ses poings roses, les pose à vos épaules et vous souffle un éblouissant : Qu’attendais-tu ?

Voici la belle étoile des routes, le carrefour de l’amitié. Laquelle prendre ? Celle du nord vers les dragons de Chesalles et de Villarzel, le chemin d’ouest vers ceux de Chapelle ou de Saint-Cierges, l’asphalte au sud jusqu’à Forel, jusqu’au petit lac solitaire où les cimes de Savoie baignent leurs neiges entre les roseaux secs et les barques abandonnées ? J’ai choisi celle de l’est, puisqu’elle affrontait le soleil et me délivrait ainsi de mon ombre que les autres m’eussent fait piétiner sans cesse ou donnée à droite, à gauche, comme un noir double inséparable, percé de branches, déchiré par l’épine des buissons… Et parce qu’elle semblait douce au pas, humide encore des neiges d’hier, paresseuse à plaisir parmi le poil de lièvre des prairies. Et parce qu’en la suivant une couple d’heures (je le savais) jusqu’à cette corne bleue d’une sapinaie, là-bas sous le dos des montagnes en laine blanche comme des brebis de bergerie, André, je toucherais votre maison.

Mais à chaque forêt, cette route innocente sous le soleil plongeait en pleine tuerie d’arbres. Et cela je ne le savais point. Les marchands seront revenus, les poches gonflées, la bouche pleine de prix vertigineux, et derrière eux les haches de nouveau se lèvent et s’abattent, les scies recommencent à mordre, les fûts immenses à frémir, à s’effondrer en sifflant dans le fracas des branches brisées. Il faudrait s’endurcir le cœur ou détourner les yeux de ces grands corps couchés qu’on a retranchés de la vie au seuil même du renouveau, qu’on écorce, qu’on écorche, mise à nu leur chair cachée couleur de rose, couleur d’orange ou lisse et pâle comme un beurre d’hiver fraîchement battu. Il faudrait se guérir en froissant une feuille de lierre, en étendant les mains sur le sol jusqu’à les sentir becquetées au creux des paumes par la plus fine pointe des plantes perce-terre… Mon guérisseur, c’est un rameau de bois-gentil que j’ai pu rompre, avec ses fleurs de cire rose à peine ouvertes et son parfum, ce miel faux et frais où s’englue lentement la pensée. Je le tiens comme un talisman, je le hausse vers la lumière : toute la vallée devient un lac d’odeur.

[…]

[Extrait : pp.79-81]

■ © Éditions FARIO

17:23 Publié dans Fario, Gustave Roud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

25/09/2023

ROSEMARIE WALDROP - Clé pour comprendre la langue d'Amérique

■ © KEITH AND ROSEMARIE WALDROP. PHOTO : WALT ODETS.

Chapitre XXX

De leurs peintures

- Ils peignent leurs vêtements

- leurs visages à la guerre

- couleur des pensées sur l’objet qui fait défaut

- les hommes et les femmes par fierté

- adhérant tout contre

- apllique la psychologie au point de fuite

chromo

prisme

spectre

structure

goutte d’eau

rage

longueur d’onde

Je me servais de teinture d’iode pour peindre ma blessure, un motif géométrique entrelacé de chocs et de conflits. Une amarre qui arrime la confiance ou qui remorque un bateau. Une occasion d’enfler. Ou de hurler devant une nudité immediate, inutile. Bien que j’aie, en toute liberté, choisi les mauvais modèles, je possède des parties féminines et je cultive un comportement qui ne montre rien.

la pensée

sort du négatif

le vide qu’abhorre

la nature

est fertile (perspectives

variables, papier monnaie)

la mémoire refinance

lave plus blanc

[…] ................................... (p.163)

●●●

Chapter XXX

Of their paintings

- They paint their garments

- their faces in warre

- color of thought to lacking object

- book men and women for pride

- closely adherent

- applies psychology to vanishing point

poly

para

spectrum

structure

raindop

rage

wavelength

I used iodine to paint my wound, a geometrical design interwoven with collision and conflict. Line securing or towing a boat. A motivation to swell. Or scream in the face of the immediate, useless nakedness. In spite of having, without restraint, chosen the wrong role models I have female parts and cultivate outward behaviour.

thinking develops

out of the negative

the vacuum abhorred

by nature

is fertile (variables

perspectives, paper money)

refinanced memory

washes white

[…] ................................... (p.162)

Rosmarie Waldrop

Clé pour comprendre la langue de l’Amérique

A Key into the Language of America

rbl, la revue de belles-lettres

2012, 2

Traduit par Paol Keineg

CONSULTER LA REVUE DE BELLES LETTRES

| © https://www.larevuedebelleslettres.ch/revues/2012-2/

14:09 Publié dans ROSEMARIE WALDROP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

AnnenMayKantereit

Touchant ce groupe de pop rock allemand AnnenMayKantereit et surtout la voix d'Henning May!![]()

12:29 Publié dans AnnenMayKantereit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/08/2023

Claude Darras - Destins croisés - Une lecture de Richard Skryzak

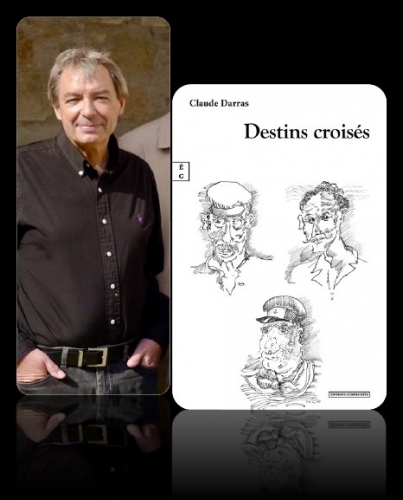

■ Claude Darras © Photo France de La Rocque

On n’échappe pas à sa destinée

Un texte critique de Richard Skryzak

___________________________________

Il est des livres dont on sait d’emblée qu’on ne sortira pas indemne. Destins croisés de Claude Darras est de ceux-là.

Dans le contexte des Trente Glorieuses, de 1956 à 1964, l’ouvrage déploie l’histoire d’un Polonais, d’un Marocain et d’un Belge dont les parcours se recoupent à un moment ou un autre. Le cadre est celui du Nord de la France, composé de chevalements charbonniers, de cheminées de hauts-fourneaux, de champs de houblons et de betteraves, de canaux comme l’Escaut ou la Deûle. On voyage ainsi de Valenciennes à Douai, de Béthune à Oignies, du Queensland d’Australie à Billy-Montigny, de Casablanca à Audenarde, de Bruges à Noyelles-Godault… À travers les destinées de ces trois êtres aux identités singulières et aux origines différentes, Claude Darras tisse une trilogie dense et foisonnante. Une véritable Trinité. Trois Rois Mages venus offrir à la France leur culture, leur compétence et leur sueur. Le tout sur fond de drame, d’amour, d’espoir et d’amitié.

Peu de livraisons ont saisi à ce point les enjeux et l’esprit de cette période. Le parti pris d’écriture est annoncé dès le départ. « À la véracité de la trame historique, le narrateur a opposé une géolocalisation volontairement imprécise. Et les personnages oscillent perpétuellement entre invention et réalité. » La réflexion est porteuse. La Vérité serait donc du côté de l’Histoire ? Alors que l’Imaginaire serait guidé par la Géographie ? On pense aux propos du philosophe Gilles Deleuze : « Les Français sont trop humains, trop historiques. Ils passent leur temps à faire le point. (…) Le devenir est géographique. »

Ce procédé dialectique, fondé sur un socle épistémologique solide, permet à l’auteur d’envisager toutes les audaces fictionnelles.

Stéphane Walkowiak, alias Belle-Fleur, est polonais. Il est arrivé en France en 1919 à l’âge de sept ans, ses parents ayant fui la Mazovie. Il est mineur d’abattage et chef d’équipe au puits 9-9 bis d’Oignies. Sa vie est un combat permanent qu’il mène sur tous les fronts. Il résiste comme il peut, pris dans la tourmente de l’engagement syndical, de la lutte ouvrière, des méfaits de la mine comme le grisou et la silicose sur son entourage, de la trahison, de l’adultère, du crime et de la culpabilité.

Il s’éteint à flanc de terril, face contre terre, tel un Sisyphe moderne et prolétaire, mettant un terme définitif à son labeur en conjurant les dieux.

Hassan Selouani est marocain. D’ascendance berbère, il est né en 1922 à Tafraout, dans la province de Tiznit. Ses parents sont venus s’installer en France en 1936, à Noyelles-Godault, dans le Pas-de-Calais. Il travaille comme herscheur, préposé à la circulation souterraine des berlines de minerai, à la fosse n° 9-9 bis d’Oignies. En mai 1959, il emmène sa famille pour quelques jours dans son pays d’origine, à la recherche de ses racines. Mélange de nostalgie, de réjouissance et d’inquiétude. Le voyage est une révélation riche en péripéties. Traditions, superstitions, explosion meurtrière, vol et pillage d’objets archéologiques touchant des pays d’Europe et d’Afrique.

Épuisé par la dureté de la mine et le combat syndical, une issue se présente à lui sous la forme de l’exploitation agricole familiale de Bouizarkane, qu’il décide de reprendre et de moderniser, pour son bien et celui des siens.

Léopold Vanpoucke est belge, né à Gand en 1926. Il est batelier. Il arpente les canaux de Flandre à bord de la Marie-Pervenche, en vrai nomade du transport fluvial. L’occasion de rendre hommage à ce métier dur et exceptionnel qui avait fait l’objet en 1969 d’un feuilleton très suivi sur la première chaine de l’ORTF : L’Homme du Picardie.

Léopold a une passion pour la chanson qu’il pratique en tant qu’auteur-compositeur-interprète, sous le pseudonyme de Capitaine Léo. Il s’est produit au cabaret « L’Écluse » à Paris. Il a sorti un disque microsillon 33 tours de ses succès. Un ethnomusicologue s’intéresse à sa production. Certains de ses textes sont engagés politiquement en faveur notamment des travailleurs immigrants, ce qui lui vaudra une fin digne d’une tragédie grecque.

Il meurt en effet dans une embuscade déguisée en accident de voiture, tendue par des extrémistes xénophobes et fascistes.

Les trois individus se connaissent, se sont rencontrés, ont contribué à une histoire commune. Leurs chemins se sont recoupés puis ont bifurqué. Stéphane et Léopold, issus du Nord, disparaissent. Mais Hassan est épargné. Une lueur d’espoir viendrait du Sud ?

Impossible ici de résumer la richesse et la diversité des thèmes abordés. Citons-en quelques-uns : bassin minier, métallurgie, combat syndical, lutte ouvrière, difficulté économique, misère sociale, alcoolisme, violence, chômage, histoire politique, camps d’exterminations nazis, immigration, colonisation, guerre d’Algérie, religion, ésotérisme, magie, rituel, superstition, colombophilie, phytothérapie, trafic d’objets archéologiques, cuisine, botanique, peinture, chanson, tradition, modernité, discrimination, racisme, xénophobie, fascisme, adultère, meurtre, etc.

J’en extrais trois à mes yeux symboliquement prégnants. La Terre, la Chanson et la Peste Brune.

La Terre. Essentielle. Centrale.

La terre c’est le dessous. Les entrailles. Le ventre qui absorbe les mineurs tel le Moloch en acceptant de les laisser remonter à la surface, de les redonner au grand jour quand il ne décide pas de les garder. Coup de grisou. Peur viscérale. Terre mortelle.

La terre c’est le dessus. Le jardin ouvrier, les potagers, l’agriculture, la nourriture, le partage. Terre nourricière.

La terre c’est surtout le territoire, le sol natal. La frontière que l’on franchit de plein gré ou contre sa volonté. Qu’est-ce que l’immigration sinon, en termes deleuziens, un processus de déterritorialisation et de reterritorialisation ?

La terre c’est aussi celle des peintres. Claude Darras met en scène un artiste peintre, Jean-Pierre Prévost, qui n’est pas sans évoquer le spectre de Van Gogh qui hante encore le Borinage et les alentours de Mons en Belgique où il vécut. Le génie hollandais, le « suicidé de la société » comme l’appelait Antonin Artaud, adorait Millet et sa représentation des paysans. Voici ce qu’il en disait dans une lettre adressée à son frère Théo : « son paysan semble peint avec la terre qu’il ensemence ! »

Pas de plus belle définition de la « Transsubstantiation » picturale. Terre créatrice.

La Chanson. Le chapitre Paroles et musiques fait l’éloge de la culture dite « populaire » à travers la chanson à laquelle s’adonne Léopold Vanpoucke, le Capitaine Léo. On y retrouve les grands noms comme Brassens, Ferré, Brel et Darnal. On sait que des compositeurs classiques aussi prestigieux que Chopin ou Bartok ont puisé dans le répertoire folklorique. Contrairement à une vision idéologique élitiste qui court dans les hautes sphères des esthétiques officielles, les pratiques culturelles et les différents types de savoir ne s’opposent pas mais se complètent, voire s’enrichissent mutuellement.

Mais c’est l’occasion pour l’écrivain de procéder, via la description des productions de Léopold et par un effet miroir, à une mise en abîme de son propre procédé d’écriture. Citons-le : « En racontant des évènements privés, personnels, qui s’insèrent dans un contexte historique et géographique particulier, avec ses conventions, ses lois et ses tabous, il parvient à toucher le collectif (...) mais l’amène aussi à explorer un champ lexical et discursif plus large qui renvoie à un ensemble de situations sociales et politiques : la dureté de la navigation fluviale (Gare au mascaret !), les heurs et malheurs de l’immigration (Pologne en Artois), la nostalgie du souvenir (Batelier de père en fils), la noblesse de la transmission (Chanson berbère), les alcools forts de la solitude (Sur le zinc du mastroquet), la tombe de l’oubli (Gand à contre-courant) ou la rébellion des prolétaires (On a décimé nos flamandes !). »

La Peste Brune est l’intitulé d’un chapitre qui retient particulièrement l’attention par sa résonance avec l’actualité d’aujourd’hui. Lors d’un récital du Capitaine Léo, le samedi 15 décembre 1962 sur la scène du théâtre de Cambrai, une dizaine d’hommes masqués font irruption dans la salle, vêtus de blousons de cuir noir et armés de manches de pioche, en hurlant « La France aux Français » et « La Patrie en danger ». Les contradictions qui accompagnent la montée de l’extrême droite sont pointées. Comment expliquer que le racisme se soit développé dans ce « Nord-Pas-de-Calais qui porte l’empreinte d’une histoire forte, celle des mines, de la classe ouvrière, de la S.F.I.O. (l’ancêtre du Parti socialiste), celle des grèves de 1941 et de la résistance » ? Comment admettre que des descendants d’immigrés polonais, italiens, ou marocains qui ont été les victimes du fascisme, puissent être tentés par les thèses d’extrême droite ? Questions qui continuent d’intriguer. Les pages consacrées à ce sujet sont éclairantes.

Dans un mélange d’érudition et d’émotion, d’approche scientifique et de vibration sensible, en digne héritier du Zola de Germinal, Claude Darras sait à merveille restituer et décrire les ambiances, les décors, les odeurs, les couleurs, la psychologie des personnages et les tensions qui les animent.

Précision, minutie, rigueur conceptuelle et souci du détail contrebalancent la liberté imaginaire si bien que l’ensemble, en redistribuant les couples Histoire/Géographie, Espace/Temps et Vérité/Fiction, dessine une cartographie inédite et singulière propre à l’entreprise darrassienne.

La construction du récit s’assimile à un puzzle que l’on découvre au fur et à mesure de la narration. Mais elle évoque tout autant le montage cinématographique : séquences alternées, transitions en fondu ou en cut, flash-back, reprises, effets de suspense et de surprise, rebondissements.

La figure métaphorique domine. Par exemple l’opération de Tissage ou d’Entrelacs caractéristique de la structure du livre renvoie tout aussi bien à l’esthétique marocaine des motifs décoratifs, qu’à la peinture des œufs de Pâques dans la tradition polonaise.

Les collages et assemblages du peintre Jean-Pierre Prévost, qui inclut des signes berbères dans ses tableaux, évoquent à leur tour le métissage, le brassage et l’intégration des cultures.

Des personnages historiques comme Mohamed V, Guy Mollet ou Maurice Thorez sont évoqués et imbriqués aux êtres de fiction qui charpentent le récit, à la manière de ces « conversations sacrées » qui s’épanouissent à partir du XVe siècle dans l’Italie du Nord et en Flandre au moment de la Renaissance. Ce thème artistique religieux met en scène des personnages divins et terrestres au sein d’un même espace. Une des plus célèbres est La Vierge du chancelier Rolin peinte par l’artiste flamand Jan van Eyck vers 1435. On y voit Nicolas Rolin, alors chancelier du duc de Bourgogne Philippe Le Bon, agenouillé en prière devant la Mère de Jésus.

À ce titre les descriptions « impressionnistes » des paysages, des couleurs, des lumières, des atmosphères et des matières, qui abondent dans l’ouvrage, nous rappellent que l’auteur est également un critique d’art éclairé et passionné.

Italo Calvino, dans Le château des destins croisés, raconte l’histoire de voyageurs qui de prime abord semblent ne pas se connaître et se retrouvent le soir dans un château. Ils réalisent qu’ils se sont rencontrés sans le savoir, en reconstituant leurs itinéraires grâce à un jeu de tarot.

Claude Darras reprend cette idée que des routes individuelles, parallèles et apparemment sans lien commun finissent tôt ou tard par se rejoindre et faire sens. On n’échappe pas à sa destinée.

Le travail s’inscrit dans le droit fil indiqué par Tzvetan Todorov dans son essai La littérature en péril. Celui d’une réconciliation entre l’acte littéraire comme connaissance du monde et le réel qui l’entoure, afin que le lecteur puisse de nouveau poser du sens à son existence, redonnant au passage au récit romanesque ses lettres de noblesse.

Une des fonctions de la littérature d’aujourd’hui, dont l’auteur est un digne représentant, est peut-être de nous replonger dans l’examen du passé, comme métonymie d’une situation planétaire touchée par des crises successives aux origines diverses, afin de projeter un avenir plus radieux.

Manière de sortir de l’impasse angoissée où l’on tente désespérément de nous maintenir. Car si pour Marx l’Histoire se répète deux fois : une fois en tragédie et une fois en farce, pour Churchill en revanche : « un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ».

Je voudrais ajouter ceci.

Il se trouve que bien des aspects du livre riment avec mon propre vécu.

J’ai bien connu par exemple le chanteur Jean-Claude Darnal quand j’ai débuté comme animateur culturel dans les années 1980. Je suis issu de l’immigration polonaise des années 1930, venue travailler dans les mines de charbon, les usines et les fermes du Nord-Pas-de-Calais.

Mon père, Henri Skryzak, né en 1935 à Noeux-les-Mines et disparu en 2018 à Valenciennes, fut mineur de fond de 12 à 20 ans. Il jouait à l’accordéon des airs populaires polonais, valses, polkas, et je l’accompagnais au piano (allusion au passage où Walkowiak partage une expérience similaire avec son fils). Ma mère, Maria Skryzak, née Walkowski en 1939 à Quiévrechain à la frontière franco-belge près de Quiévrain, chantait dans une chorale polonaise qui s’est produite en son temps à la salle Pleyel de Paris. Elle continue de cuisiner à merveille les plats traditionnels polonais dont les pâtisseries comme le makowiek ou le placek décrits dans l’ouvrage. Je pourrais multiplier les correspondances de ce type.

C’est donc tout un pan de ma propre culture d’origine, et de ma vie tout court, que le récit mobilise indirectement. Aux destins croisés des personnages du livre s’ajoute celui du lecteur que je suis.

Qu’est-ce que cela signifie ?

L’écriture comme métaphore du sillon du labour est très ancienne. C’est le boustrophédon désigné par Michel Serres en ces termes : « Écrivain, je vivais comme l’archaïque paysan du boustrophédon, vieux mot qui signifiait que le bœuf tirant la charrue se retourne au bout du sillon pour attaquer celui qui suit, en ligne parallèle mais en sens inverse. »

On travaille les mots comme on retourne la terre, pas à pas, ligne après ligne, faisant du champ l’équivalent de la page. Les trajectoires décrites par Claude Darras guident nos pas et nos pensées en creusant le sol de leurs empreintes, sans horizons, ni limites.

Les destins individuels tracent les sillons d’une mémoire collective comme autant de mythologies personnelles à redécouvrir par nous-mêmes et en nous-mêmes.

Reconnaître c’est connaître à nouveau. C’est mettre à jour ce que l’on savait déjà mais qui restait enfoui.

Il y a dans « Destins croisés » comme une histoire sans fin qu’il nous faut sans cesse réécrire pour ne pas sombrer dans l’oubli. Une urgence à dire qui ne faiblit pas. Une promesse. Un Salut.

■■■

---------------------------

Richard Skryzak

Vidéaste, écrivain et universitaire

Juin 2023

■■■

---------------------------

Destins croisés, Claude Darras

Avec seize encres de chine du peintre Guy Toubon

[Éditions Complicités, Paris, 307 pages, février 2023]

Illustrations de l’ouvrage :

encres de Chine sur vélin d’Arches 23,5 cm x 15,5 cm, 2022.

17:15 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Mia Lecomte - Poèmes choisis et traduits par Silvia Guzzi

MIA LECOMTE

Poèmes choisis & traduits par Silvia Guzzi

■■■

---------------------------

■ Mia Lecomte © Photo Carlo Accerboni

Petite partition

I

Les choses telles qu’elles nous entourent existent

parfois si peu que les posséder

signifie y renoncer nous en jouissons

justement par leur peu d’existence

par la modestie le vide qui s’ensuit

un intervalle entier que l’on voudrait

où ne rien dire n’est jamais superflu

les choses telles qu’elles nous accompagnent

n’existent jamais tout à fait c’est justement

pour ça que nous les faisons nôtres

pour ça qu’elles s’y refusent encore

qu’elles essayent d’exister se laissent fondre

II

Ce que les choses aiment de nous

elles le savent toujours dans leur solitude

elles se le répètent quand et comment

le jour sa lumière en canon

d’une heure à l’autre pour chaque geste

revécu à leurs côtés chaque habitude

– Si tu savais le peu de paix

elles parlent de notre capacité à avoir

– combien le mode de la perte est prévisible

Elles se l’avouent presque sans y croire et

puis elles l’oublient d’une heure

à l’autre en se répétant toujours quand

nous ne les entendons plus

III

Les choses confinées dans les tiroirs

n’essayent plus de nous rejoindre elles restent

immobiles toutes là dans ces tiroirs

qui ne glissent que dans un sens

qui les enferment chaque jour de l’année

d’où en principe elles veulent sortir

elles arrivent à bouger dans les tiroirs

à attendre aussi mais ensuite elles se figent

sans nous rejoindre enfermées là-dedans

sans regret elles restent toutes

en ordre sans nous

IV

Avant que nous quittions la pièce les choses

commencent déjà à s’en aller

elles se raidissent dépourvues de genre

une à une elles reprennent tout

d’elles-mêmes sans un regret

elles se font inutiles sans crainte

de ne pas insister elles vont précises

droites là-dehors une à une

elles nous font sortir un peu à la fois

sans heurts morceau après morceau jusqu’à ce que

de nous plus rien ne reste

Partiturina

I

Le cose come ci circondano esistono

a volte così poco che possederle

significa sottrarsi ne approfittiamo

proprio per quel poco essere

per la modestia il vuoto che consegue

un intervallo intero che vorremmo

dove il non dire non è mai superfluo

le cose come ci accompagnano

non esistono mai del tutto proprio

per questo le facciamo nostre

per questo ancora non ce lo permettono

provano a esistere si lasciano svanire

II

Quello che le cose amano di noi

lo sanno sempre nel restare sole

se lo ripetono come e quando

il giorno quella sua luce a canone

da un’ora all’altra per ogni gesto

ritrascorso accanto ogni abitudine

– Non puoi capire quanta poca pace

parlano della nostra capacità di avere

– quanto è scontato il modo della perdita

Se lo confessano quasi senza crederci e

poi se ne dimenticano da un’ora

all’altra sempre a ripetersi quando

non le sentiamo più

III

Le cose rinchiuse nei cassetti

non provano più a raggiungerci restano

ferme tutte lì dentro in quei cassetti

che scorrono per un unico verso

a chiuderle ogni giorno dell’anno

da dove in principio vogliono uscire

riescono a muoversi dentro i cassetti

anche aspettare ma poi si fermano

senza raggiungerci chiuse lì dentro

senza rimpianto restano tutte

in ordine senza di noi

IV

Prima che usciamo dalla stanza le cose

cominciano già ad andarsene

si fanno rigide prive di genere

ad una ad una riprendono tutto

di loro stesse senza un rimpianto

si fanno inutili senza paura

di non insistere vanno precise

dritte là fuori ad una ad una

ci fanno uscire poco per volta

senza dolore in brani singoli finché

di noi non rimane più niente

Extrait de Intanto il tempo, 2012

---------------------------

Passionnée

Le poisson rouge grandit en proportion du bocal

il prend forme dans une géométrie de pulsions

retenue exactement dans l’idée de ses limites

une empreinte circonscrite dans un moule de sang

conscient du plaisir exigu des espaces

qui inonde attentif jusqu’au point où son toucher

se traduit en un baiser tout d’écailles brûlantes

une étreinte d’un muet tendant au carmin

le poisson est froid il a froid

il plonge refait surface dans sa circularité intransigeante

dans le destin d’un ailleurs réadapté chaque fois au millimètre

il tremble immobile en deçà de l’élan le plus saturé il conclut

ce qui dépasse se transcolore ce qui lui appartient se dissipe