10/02/2024

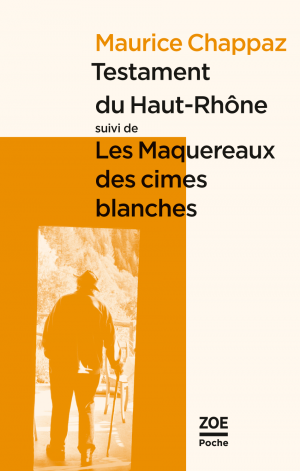

Maurice Chappaz, Testament du Haut-Rhône (suivi de) Les Maquereaux des cimes blanches

Maurice CHAPPAZ

TESTAMENT DU HAUT-RHÔNE

[extraits]

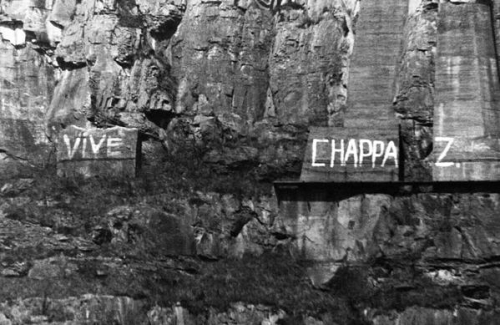

■ Maurice Chappaz

(1916-2009)

■■■

---------------------------

Extraits

Éditions Zoé (poche), 2016

Avec une préface de Pierre Starobinski

Considérons ces collines, ces grottes aux fées percées d’une multitude d’embouchures noires infimes telles des orbites d’insectes. Avec nos existences dispersées dans plusieurs pays, nos liaisons (le bagage de toutes les familles humaines), les polycéphales que nous sommes pourraient aménager là leur gîte. Pendant des milles, unissant parfois des étangs obscurs, des pertuis nous conduisent vers les plages inférieures. La lampe du mineur éclaire sur les parois le prodigieux alphabet des chasses et des danses de ces bêtes portraiturées dans le style des roses. Mais une nouvelle (une lettre oubliée là par d’autres peuples) nous parvient ; mais une image nous cloue sur le sol. Gravée à des milliers d’années d’intervalle par des mains pareilles à des becs de tourterelles dans l’ombre, au flanc d’une unique roche un renne et un tigre voisinent ; la flore et la faune de l’Equateur s’entremêlent ainsi que des saxifrages avec celles de la Sibérie. Deux âges du monde se sont succédé et nous replacent entre jungle et glacier. Sur le même petit pan de mur le temps s’efface. Un sentiment de mort et de victoire me partage à fixer ce tigre et ce renne pareils à deux voyelles confondues dans la crase des millénaires. La chaîne qui unissait les êtres les uns aux autres se rompit et ils furent remis aux méditations de la nature.

C’est à de grandes destructions que nous sommes conviés. Devant les figures écrites sur les os et les pierres ensevelies, je suppute le sens même du chant et ce but ultime, épique, mystérieux des scribes quand ils doivent tracer les signes telles les mouchetures des œufs, afin de permettre à un pays de passer. Vous, montagnes désertes, vous, bois de mûriers, qu’est-ce donc que vos amères beautés ? Je regarde des hardes de moutons roux, des porcs noirs, des femmes avec des fourrures de plumes de coq et un être fugitif qui surveilles des mulets près d’un marécage. J’écris à tous les hommes une lettre avec cette encre de myrtille qui ne veut pas couler de tout son bleu rougi. Carpe en son vivier, je me promène dans la forêt qui entoure l’abbaye maternelle. J’ai pu croire me suffire à moi-même en recomposant les parfums et les sels de ma substance : je goûtais à un flocon de mousse fraîche et aux baies violentes des buissons ; je choisissais des minéraux ; j’observais la teinte de la rivière et mes oreilles étaient marquées comme d’un stigmate, les nuits d’été, par le cri du grillon ; je mariais une nouvelle fois l’eau et le feu, la terre et l’eau. Mais j’ai touché à un bonheur vénéneux. Le bourdon du lourd clocher de Châble m’enténèbre et mon ombre errante le suit sur la terre comme une ancre. Un goût de cendre et un goût d’absinthe luttent dans ma bouche. Ô dernier baiser de l’Église à notre race. Les doigts des courtiers et des porteurs de férule de trois collèges ont frotté la poussière des ailes du sombre papillon. Jadis pourtant, ma chair avait vu le salut de Dieu. Toute œuvre tombe en déliquescence. Pareilles à des châtaignes, des jeunes filles sont cloîtrées dans ces bourgades où s’est dissimulée autrefois une goutte de sang maure. Nous vivons comme l’eubage. La solitude sur les assignés se referme. Nulle source ne chantera plus sur le tranchant des monts et les places de l’acacia sauvage se tairont.

[…]

[pp.34-36]

-------------------------

Amère ma terre et plus amer moi-même qui suis devenu à la langue de mes amis un rêche grain de cassis. Je vis blotti, hanté sur le vaste van des collines. Je suis hors-les-murs parce que dans le grand ménage paysan nulle place ne m’est plus offerte parmi les créateurs. La caste instruite des tièdes, l’épine bourgeoise a étouffé le besoin du chant mais, sans échange, nul homme ne peut terminer sa tâche. Plein d’élans, plein de soupirs meurt aussi le peuple. La tête bourdonnante de légendes doit être tranchée et arrachées du tronc les douces entrailles. Si les cueilleurs de froment sont sauvés, elle resplendira la vocation d’un être unique, un bacchus dont je n’ai porté qu’un goût muscat et je tombe. De quel secret dépendent nos vies ? notre temps les prédestine à un long divorce entre la grâce et la justice. Je regarde une église posée comme un fragile verre d’eau au milieu de la plaine. La constellation des Poissons s’émiette dans l’abîme. Le soir du monde mûrit. Je me sustente de ce pain et de ce vin de douleur ; le siècle en a arrangé ma condamnation. Car je crierai : l’argent m’a inquiété ; inutile, étranger j’ai été la feuille morte détachée de mon âpre parenté. La ferveur seule anime ma destinée, j’ai suivi les chanteurs d’histoires, je cherche ma patrie (nos maisons, nos vaisseaux de bois !). Gens des campagnes, je m’accuserai de ne pas participer à vos travaux, de ne savoir dompter ni la vigne traîtresse, ni le blé aujourd’hui où je vous ai vus fidèles à votre ancien testament ; vous vivez cependant une migration qui ne diffère pas de celle des âmes, vous êtes la résine d’une bible encore noire et fraîche. Un oracle dans une ville du haut Rhône réclame une victime volontaire.

[…]

[pp.63-64]

-------------------------

LES MAQUEREAUX DES CIMES BLANCHES

[extrait]

[VI. Le Valaisan universel]

J’ai rencontré des villageois.

Les grives, les chevreuils, les renards étaient aussi des villageois.

La violence des ombres ! Les ouvriers qui montaient, descendaient de nuit un sentier, contre le mur de ma maison, au-dessus du Rhône et dérobaient une grappe de raisin. Les fours. La soif. Ils économisaient un peu de force sur l’usine pour faucher leurs prés à l’aube.

Et le nom de leur usine qui était craché, qui était pissé.

Et les autres paysans devant les chalets, têtes de proue disparues avec leurs petits sacs de cuir, couleur de pluie. Un seul mot pour dire la terre : le bien. Transmettre le bien.

Génocide fiscal.

Ce type d’homme qui a tenu trente ans (le temps de la Conquête avec trente mille morts – par silicose – massacre incognito, « indiens » empoisonnés dans la montagne, scellés et oubliés dans les caisses de l’Etat). Le mineur des hauts barrages, stoïque et fraternel. Dix fleuves capturés, les hommes du grand noir avec un dieu : le vin jaune.

J’ai eu mes amis parmi eux.

Le Valais visible et invisible. Le pays de la nuit obscure, les hautes transmigrations. C’est sûr : la race des guides ! Les chasseurs, les vignerons. Le long cheminement des gouttelettes de sève, du coteau dans le sang.

Celui qui a émigré au Canada et qui a envoyé sa photo à mon père, devant le champ de blé.

Celui qui est revenu de Paris, où il a été portier, avec des livres et des doctrines et qui enseignait qu’il n’y avait rien et qu’il y avait la liberté.

Et le saint inconnu, parmi dix autres, fromager sur un alpage, cachant ses miracles dans le cœur de ses frères.

Le petit fabricant d’orgues.

Les hommes qui regardaient passer les trains (sucre surtout). Le progrès se dépêche.

Je n’ai pas salué les portraits d’ancêtres mais j’ai aperçu les mystiques un doigt sur les lèvres. Silence, toujours silence.

Puis la liaison avec l’homme vierge qui donnait la communion a été rompue. L’évêque lui-même a trahi en dormant.

Après, les hommes de la grande cassure : les étudiants.

Je laisse les coloniaux de côté : les agents d’affaires, les entrepreneurs, les hôteliers, soudards de leurs inexistantes patries, les banques. Où l’argent « fait des petits ». Et dans les études poussiéreuses, avec le couchant rouge des reliures du Code pénal et du Code civil, dans l’ombre, les notaires tissent leurs toiles d’araignées.

Il y a l’internationale des salauds.

Les politiciens, tous ignobles.

La Feuille d’Avis des mensonges, dans toutes les langues.

Nous sentons cela aussi, ici. Le tic-tac des bâtisseurs de ruines.

Car tout le bien doit être vendu.

Ceux du Pater à rebours, du village à rebours ont signé.

Aucun espoir si ce n’est la crise la plus terrible. La préhistoire est devant nous. Mais à cause de cela, à cause de l’abîme creusé par les malfaiteurs, j’ai confiance en l’homme.

Partant du désert, lentement, lentement les poètes remontent les assassins.

[pp.107-109]

-------------------------

■ © Éditions Zoé

22:03 Publié dans Maurice Chappaz | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/10/2023

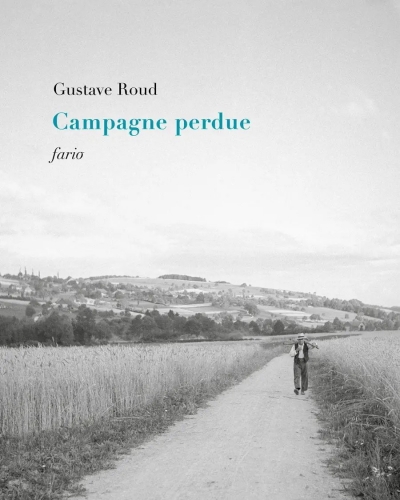

GUSTAVE ROUD - Campagne perdue - Editions Fario

Gustave ROUD

Campagne perdue

[extrait]

■ Gustave Roud (1897-1976)

■■■

---------------------------

Extrait

Postface et notes de Stéphane Pétermann

Éditions Fario, 2020.

Sursis.

La neige ne nous touche pas encore.

Un instant, sur l’épaule de la plus haute colline. Lèpre tout de suite fondue sous le doigt de pluie hors d’un nuage. On peut reprendre haleine après ce pincement au cœur — mais pour peu de temps. Quelques jours encore, et pour des mois il faudra marcher plus haut que terre, tasser du talon une poudre éblouissante, vivre au cœur d’un miroitement bleu-argent, le nez plissé, le regard mince comme une aiguille.

C’est un sursis. Tellement inespéré qu’il fait à la fois plaisir et gêne, et que le pays lui-même hésite à revivre. Trois nuits d’averses et de rafales l’ont lassé. Il voudrait dormir et il lui faut s’éveiller sous une haute lumière inexorable qui le fouille jusqu’aux glaciers extrêmes de l’horizon. Saveur de cet instant à surprendre, où le monde perd contenance. L’œil saute de l’un à l’autre de ses éléments posés devant lui en désordre. Plus de plans, une confusion de valeurs, l’absence de hiérarchie propre au désarroi. L’herbe sous vos pieds à l’inconsistance de la cendre, mais l’angle d’une forêt sur le ciel est aigu comme un coup de couteau. Un caillou va s’écraser, fruit mûr. Un buisson de fer. Plus de ressemblances pour l’esprit : des méprises. Est-ce un sombre feu qui brûle ou une touffe d’osiers ? Une lessive étendue au verger proche ou les façades d’un village au-delà de deux vallées ? Et l’épervier sur un morceau de branchages au bord de la route déploie sans hâte à notre approche sa paire d’ailes fauves, n’ayant plus crainte de l’homme dans ce monde renversé.

[…]

[Extrait : pp.36-38]

Visite du dragon

Étrange calendrier d’extrême-hiver où nichée au creux du temps, comme la perce-neige dans l’herbe morte et les feuilles pourrissantes, une journée fleurit soudain si pure qu’on ose à peine la cueillir, ivre d’un tel miracle, avec ce cœur qui recommence à battre et la sombre sève du sang sous l’écorce des tempes, aux rameaux des doigts fiévreux ! Mais la chambre de l’absolu quittée, ses poésies, ses poussières, ses pipes éternelles, on se heurte sur le seuil, tête contre tête, au jeune soleil qui allait entrer, qui vous bourre en pleine poitrine du feu de ses poings roses, les pose à vos épaules et vous souffle un éblouissant : Qu’attendais-tu ?

Voici la belle étoile des routes, le carrefour de l’amitié. Laquelle prendre ? Celle du nord vers les dragons de Chesalles et de Villarzel, le chemin d’ouest vers ceux de Chapelle ou de Saint-Cierges, l’asphalte au sud jusqu’à Forel, jusqu’au petit lac solitaire où les cimes de Savoie baignent leurs neiges entre les roseaux secs et les barques abandonnées ? J’ai choisi celle de l’est, puisqu’elle affrontait le soleil et me délivrait ainsi de mon ombre que les autres m’eussent fait piétiner sans cesse ou donnée à droite, à gauche, comme un noir double inséparable, percé de branches, déchiré par l’épine des buissons… Et parce qu’elle semblait douce au pas, humide encore des neiges d’hier, paresseuse à plaisir parmi le poil de lièvre des prairies. Et parce qu’en la suivant une couple d’heures (je le savais) jusqu’à cette corne bleue d’une sapinaie, là-bas sous le dos des montagnes en laine blanche comme des brebis de bergerie, André, je toucherais votre maison.

Mais à chaque forêt, cette route innocente sous le soleil plongeait en pleine tuerie d’arbres. Et cela je ne le savais point. Les marchands seront revenus, les poches gonflées, la bouche pleine de prix vertigineux, et derrière eux les haches de nouveau se lèvent et s’abattent, les scies recommencent à mordre, les fûts immenses à frémir, à s’effondrer en sifflant dans le fracas des branches brisées. Il faudrait s’endurcir le cœur ou détourner les yeux de ces grands corps couchés qu’on a retranchés de la vie au seuil même du renouveau, qu’on écorce, qu’on écorche, mise à nu leur chair cachée couleur de rose, couleur d’orange ou lisse et pâle comme un beurre d’hiver fraîchement battu. Il faudrait se guérir en froissant une feuille de lierre, en étendant les mains sur le sol jusqu’à les sentir becquetées au creux des paumes par la plus fine pointe des plantes perce-terre… Mon guérisseur, c’est un rameau de bois-gentil que j’ai pu rompre, avec ses fleurs de cire rose à peine ouvertes et son parfum, ce miel faux et frais où s’englue lentement la pensée. Je le tiens comme un talisman, je le hausse vers la lumière : toute la vallée devient un lac d’odeur.

[…]

[Extrait : pp.79-81]

■ © Éditions FARIO

17:23 Publié dans Fario, Gustave Roud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/02/2023

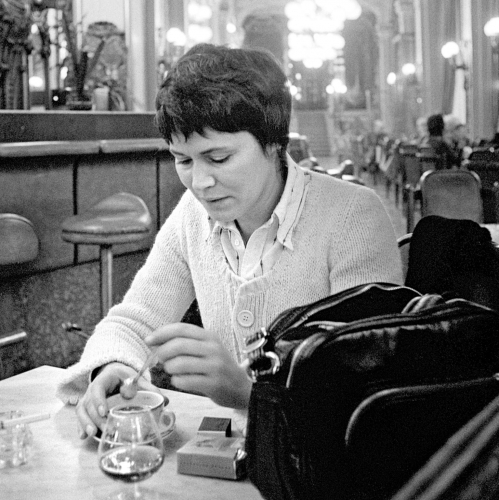

Ç’AURAIT ÉTÉ MIEUX SI J’ETAIS RESTÉE EN HONGRIE - par Nathalie Riera

Hommage à Agota kristof

— texte composé en vers libres

© Nathalie Riera, février 2023

23 octobre 1956 : Budapest se soulève au nom de la liberté

Ce sera la première insurrection armée contre un régime communiste

Le peuple refuse la tutelle soviétique

Une statue de Staline est renversée

Le 4 novembre 1956 : plus de 1500 chars frappés de l’étoile rouge déferlent sur la capitale

La ville est sous le feu de l’artillerie et de l’infanterie

« Des chars, du sang, la liberté confisquée » !

Les civils se battent pied à pied

Et malgré que les obus tombent et que le pays s’enflamme

Les occidentaux vont rester l’arme aux pieds !

Il faut dire que Français et Britanniques se trouvent, au même moment, empêtrés dans une opération militaire sur le Canal de Suez

L’ancien Premier Ministre János Kádár est placé au pouvoir

La répression fait plus de 20 000 morts tandis que 200 000 hongrois se réfugient en Europe de l’ouest.

Agota Kristof a 21 ans en cinquante-six

quand l’exil la conduit jusqu’en territoire francophone.

S’enfuir de la petite cité médiévale de Köszeg

– qui se trouve à quelques pas de la frontière autrichienne.

Fuir à travers bois, la nuit, avec mari et nourrisson,

passer les gardes-frontières occupées par des Russes,

avant de poser pied à Neuchâtel, en Suisse romande.

Perdre un pays et tout ce qui pouvait l’y rattacher ;

parmi les autres pertes, ses manuscrits écrits en hongrois :

des poèmes de jeunesse – elle écrit depuis ses 13 ans.

Les aléas de l’Histoire lui font adopter le français,

mais plus que de l’adopter, le français sera pour elle :

affronter une langue qui est en train de tuer sa langue maternelle.

Agota Kristof parle le français mais ne le lit pas.

Ses premiers textes écrits en français sont des pièces de théâtre.

5 ans après son arrivée en Suisse elle affirmera

être « redevenue une analphabète »… L’analphabète

est un récit autobiographique paru en 2004.

Sur ce roman Agota est sans complaisance aucune ;

elle dit regretter d’avoir publié L’analphabète : (14)

« C’est pas de la littérature, c’est du mauvais journalisme ».

La ville de Köszeg est au centre de ses trois romans :

Le Grand Cahier, La Preuve et Le Troisième Mensonge.

L’écriture ne pouvant assurer ni vivre ni couvert,

Agota travaille dans une manufacture horlogère,

toute la journée chez Ebauches SA à Peseux,

et le soir elle écrit des poèmes en hongrois et français.

Si l’exil provoque un besoin compulsif d’écrire,

pour Agota : « Il faut du courage pour écrire certaines choses ».

Aussi survivre aux douleurs multiples du déracinement.

Mais comment traduire l’exil avec la langue de Voltaire,

cette « langue ennemie » qui deviendra pourtant langue d’écriture ?

Agota Kristof abhorre les sensibleries littéraires.

Pour elle, pas de place aux mensonges des sentiments et des mots.

S’en tenir aux faits. Aller à l’essentiel. Seulement ça.

Elle « regarde souvent les cartes postales de Köszeg »[1],

elle n’aurait jamais dû quitter la Hongrie. « Si j’avais su

que je resterais toujours, je ne serais pas partie. Oui,

je regrette ce choix. » « Hier tout était plus beau… ». Oui.

« … la musique dans les arbres

le vent dans mes cheveux

et dans tes mains tendues

le soleil »[2].

Agota Kristof arrête d’écrire en 2005.

Sa machine à écrire, son dictionnaire bilingue hongrois-français,

puis ses manuscrits de romans et d’œuvres théâtrales

seront vendus aux Archives littéraires suisses, à Berne.

Elle meurt le 27 juillet 2011 à Neuchâtel.

[1] Claire Devarrieux, Libération, 5 septembre 1991.

[2] Agota Kristof, Hier, in Opus Seuil, 2011.

19:42 Publié dans Agota Kristof, Nathalie Riera, SUISSE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

31/01/2023

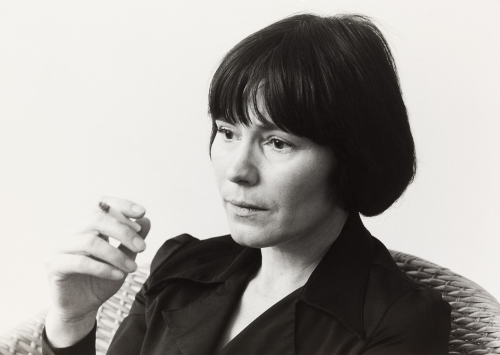

Anne-Sophie SUBILIA

Anne-Sophie SUBILIA

Neiges intérieures

[extrait]

© Philippe Pache

■■■

---------------------------

Extrait

Éditions Zoé, 2022.

Le bruit d'un torrent près des tempes

le bruit du vent dans le cou

je suis seule

pour un moment

j'écris vite et mal

dans ma tête il y a un bourdonnement de corde tendue

je ne comprends pas ce que c'est

si c'est positif ou négatif

peut-être un reste d'excitation.

Pour le moment rien ne me rassure

ici, le paysage m'est hostile.

Je le repousse depuis notre arrivée.

Je vais courir chaque fois que c'est possible.

Mes camarades ont bien compris que c'était nécessaire.

J'ai besoin de me défouler et quand je reviens je suis plus calme.

Ce n'était pas prévu.

Maintenant c'est devenu une habitude.

Quand je cours je reprends une sorte de pouvoir. C'est sans doute une chose de civilisation.

■ © Éditions Zoé

17:21 Publié dans Anne-Sophie SUBILIA, SUISSE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

17/07/2022

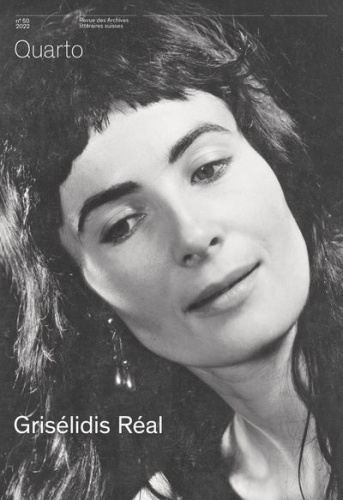

Grisélidis Réal

Grisélidis RÉAL

Revue des Archives Littéraires suisses

Quarto n°50 – 2022

[extraits]

Grisélidis Réal

■■■

---------------------------

Extraits

QUARTO, n° 50 – 2022.

Revue des Archives Littéraires suisses

« […] Ce cinquantième numéro de Quarto aimerait rendre hommage à cette créativité verbale de Grisélidis Réal, d’abord en mettant en avant les documents issus de son fonds aux Archives Littéraires suisses. On s’intéressera notamment à son œuvre la plus connue, Le Noir est une couleur ; à son aventure éditoriale ainsi qu’à ses dimensions éthiques et esthétiques. Il s’agira aussi d’évoquer l’art épistolaire réalien, l’impact philosophique de son fameux Carnet noir, sa place dans les écritures de la prostitution, son exemplarité enfin pour la recherche en sociologie. Nous avons aussi donné la parole à un éditeur, à un écrivain et à une comédienne qui, chacun à sa manière, ont subi le choc de cette lecture. En guise de conclusion, on trouvera un entretien avec Igor Schimek, fils aîné de l’écrivaine. Nous espérons que, par ces différentes approches, ce numéro fera à nouveau résonner cette voix bouleversante, qui nous requiert toutes et tous, au plus intime. »

Extrait de l’éditorial de Fabien Dubosson – p.6.

***

« […] Je me replonge dans mon passé, je revis absolument tout, je retrouve mes anciennes compagnes de tôle, c’est comme si elles étaient ici, dans ma chambre. Je sens les odeurs, j’ai les goûts dans ma bouche. Il me semble à tout moment que je suis enfermée à clé et que dans un grand fracas de ferraille on va m’ouvrir ma porte. C’est hallucinant ! Est-ce que par hasard on perdrait un peu la boule en écrivant ? ça serait comme une seconde vie ? Bizarre… ».

Lettre à Jacques Chessex, 28.10.1970, Fonds Chessex, B-2-REA

***

« […] Enfin, à force de souffrances, de ratures, j’ai eu une lueur, j’ai compris une chose : pas de philosophies inutiles, d’adjectifs superflus, de littérature. Il faut s’en tenir à l’action quotidienne réduite à l’essentiel et c’est tout. De temps en temps, mais vraiment très rarement, on peut s’accorder une petite image, un petit bonbon poétique, mais vraiment il faut les trier sur le volet. Il faut sabrer impitoyablement. La pureté c’est le squelette ! ».

Lettre à Jacqueline Fromenteau, 20.01.1970, Fonds Réal, B-1-FRO

***

■ © Revue QUARTO

17:52 Publié dans Grisélidis Réal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

08/05/2021

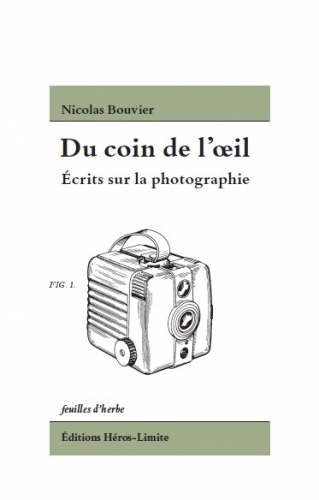

Nicolas Bouvier - Du coin de l'oeil

Nicolas Bouvier

Du coin de l’œil

Écrits sur la photographie

[extrait]

■■■

---------------------------

Extrait

de Nicolas Bouvier, Du coin de l’œil,

in « Un voyageur qui écrit et non un écrivain qui voyage »

Éditions Héros-Limite, 2019.

« […] Lorsque je me mets en route, je n’ai aucune spécialité, je suis dilettante en tout ; j’aime la musique sans être véritablement musicologue, je fais des photographies sans être photographe, et j’écris de temps en temps sans être véritablement écrivain. Je crois que si je devais me prévaloir d’une spécialité, j’opterais pour celle de voyageur. Être l’œil ou l’esprit qui se promène, observe, compare et ensuite relate, une sorte de témoin.

Pour moi, l’écriture, c’est avant tout une façon de rendre compte de l’extraordinaire richesse que la réalité du voyage vous propose, réalité humaine, géographique. Le voyage favorise également l’introspection. Grâce à cette vie errante, on sent les changements qui s’opèrent en soi-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt, c’est le voyage qui vous fait ou vous défait. Écrire après un voyage, au sujet d’un voyage, c’est une façon de payer une dette. C’est une opération très exigeante de bonne foi et de précision.

Je réfléchis seulement quand j’écris, c’est ma méthode de pensée. L’écriture étant une occasion de réflexion totale, c’est un exercice périlleux. En écrivant, on se trouve confronté, d’une part avec la magnificence, la misère, le côté profondément comique et sarcastique de la réalité que l’on veut décrire et, d’autre part, avec l’insuffisance de ses propres instruments, l’immense océan de sa propre niaiserie, de sa propre indigence mentale. C’est donc une confrontation extrêmement humiliante, extrêmement ardue, qui fait de l’écriture un exercice que je redoute parfois, et devant lequel je jette l’éponge, je baisse les bras, je trouve des prétextes pour m’occuper ailleurs. […] » [pp.42-43]

■ © Éditions HÉROS-LIMITE

21:37 Publié dans Héros-Limite, Nicolas Bouvier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

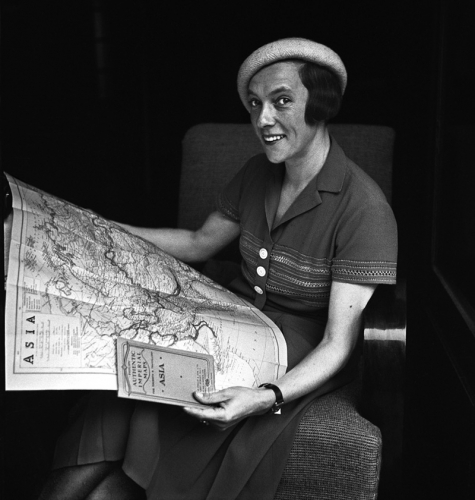

"Ella Maillart ou la vie immédiate" par Nicolas Bouvier

Ella Maillart

Vue par Nicolas Bouvier

[extrait de « Ella Maillart ou la vie immédiate »]

■■■

---------------------------

Extrait

de Nicolas Bouvier, Du coin de l’œil, Éditions Héros-Limite, 2019.

« Depuis ses premiers exploits de « marin d’eau douce » et la lecture consternante des livres de Barbusse ou de Georges Duhamel sur l’imbécillité et la cruauté de la Première Guerre mondiale, Ella Maillart a cherché partout un peuple « vierge » que l’Occident n’aurait pas encore infecté.

L’a-t-elle trouvé au Gilgit ou au Hunza en 1935, au terme de sa longue équipée chinoise ?

L’a-t-elle trouvé bien plus tard au Népal ?

Je ne connais pas l’Inde Himalayenne, mais les photos qu’elle en a rapportées pourraient bien répondre « oui » à sa place. Ce sont surtout les visages : beaucoup expriment une chose qu’on ne trouve pas souvent en Inde : l’espièglerie, une sorte d’optimisme amusé qui suggérerait que les menaces des Dieux ne sont pas à prendre aussi au sérieux que dans le dur Tibet, ou la brûlante Inde du sud. Des effigies – le démon Râvana à dix têtes – qui devraient faire trembler ont un air bonasse et repu, avec leurs moustaches en croc qui évoquent, plutôt qu’un puissant destructeur, un coiffeur niçois ou le boucher d’une pièce de Marcel Aymé. Je trouve dans l’art népalais un côté plaisantin et rasta qui semble me dire « allons, tous ces karmas… ce n’est finalement pas si grave. »

Cet apparent manque de sérieux n’empêche d’ailleurs pas du tout les Népalais d’être de grands professionnels : de l’avis unanime des Occidentaux, leurs « sherpas » sont les meilleurs porteurs du monde, et leurs « gurkhas », malgré leur mine affable, les seuls guerriers de métier à avoir donné des cauchemars à la redoutable infanterie japonaise. Pendant la campagne de Birmanie, ils se dissimulaient la nuit, avec leur carabine de précision, dans la plus haute fourche des arbres et sifflaient. Chaque sifflement était menace et source de mort. Les Japonais en étaient malades. Pourtant les « gurkhas » ne sont ni cruels, ni sanguinaires, ils sont joviaux et d’excellente compagnie. Ils font extrêmement bien le travail qu’on leur confie ; en l’occurrence : monter dans un arbre et tirer les Japonais comme des grives.

Au Népal, Henri Michaux, cet angoissé de la précision et de la justesse, a trouvé les sourires les plus « justes » d’Asie, ni trop, ni trop peu, pas à la ronde, très précisément destinés à une seule personne. Qui dit mieux ? »

■ © Éditions HÉROS-LIMITE

21:30 Publié dans Ella Maillart, Héros-Limite, Nicolas Bouvier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/04/2020

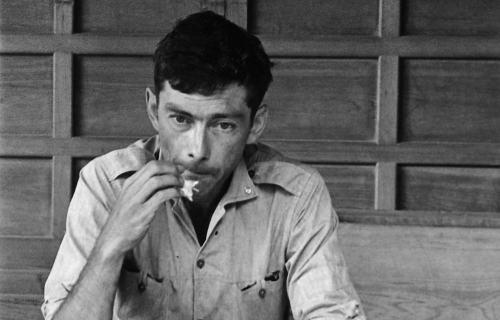

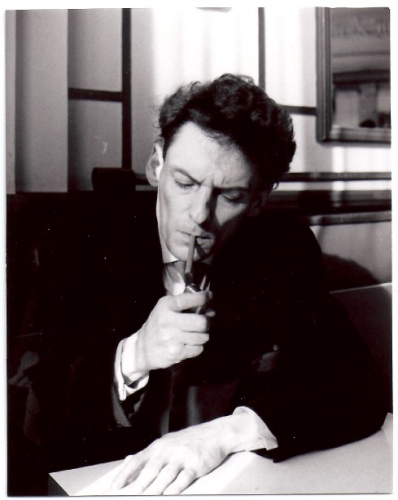

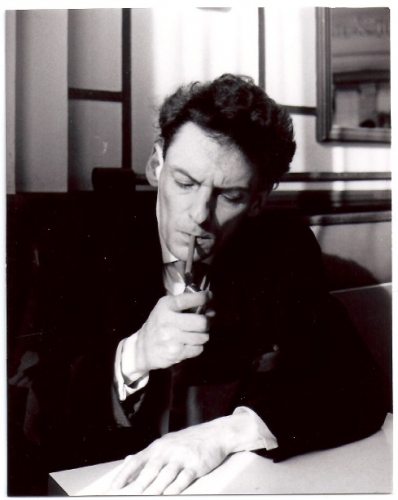

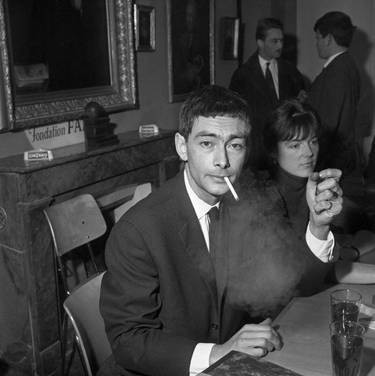

Lorenzo Pestelli (par Nicolas Bouvier)

LORENZO PESTELLI

Vu par Nicolas Bouvier

[extrait]

■■■

---------------------------

Extrait

Texte paru dans Écriture, n°4, Lausanne, 1968.

« […] Depuis quinze ans qu’il écrit et mène sa vie précaire et vagabonde, Pestelli a vu passer dans son mortier plusieurs continents, quelques races, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et beaucoup d’herbes amères. Sans doute, aussi, est-il plusieurs fois tombé dedans mais, pileur ou pilé il n’a en tout cas pas chômé : d’où le jus âcre et fort qui irrigue ces textes-échantillons. C’est frappant à la relecture : cette sève qu’on sent perler partout, ces liqueurs, ces humeurs toujours prêtes – par germination ou par écrasement – à sourdre des hommes et des choses parturientes ou blessées. Passés à ce pilon-là, même les minéraux saignent et la lune menstrue. Tout – y compris la rage et la révolte – participe à une sorte d’écoulement général […]

Voyager trop dur et trop longtemps finit par revenir à ne pas voyager du tout : la carène s’use, la perception et l’humour s’étiolent, l’endurance prend le pas sur l’invention. Le cœur n’y est alors plus et le jour vient où, pour n’avoir pas trouvé sa Toison d’Or, on s’en prend au soleil lui-même quand encore on ne voit pas un trou noir à sa place.

Lorsqu’on écrit, surtout, il faut pouvoir s’installer. Aucun oiseau ne nidifie en l’air, et les saumons plus nomades que nous s’arrêtent pour frayer.

Lorenzo n’a pas encore pu. Après le Japon : l’Indonésie, l’Inde, le Népal, le bateau. Depuis une année qu’il est de retour en Europe : le Tessin, Genève, Dunkerque, Bruxelles, Rome ; qu’il l’ait voulu – amis, curiosité – ou qu’il l’ait fallu – pas de logis, visas, paperasses, conneries – il a déjà déménagé quatre ou cinq fois avec sa femme et ses fillettes. Toujours aussi difficile à situer, toujours des lettres qu’il faut faire suivre on ne sait où. Aux avant-dernières nouvelles il était au fond d’une crevasse du Glacier du Théodule ; aux dernières, dans un hôpital de Turin en train de recoller solidement sa carcasse. Aux prochaines, j’aimerais le savoir établi quelque part dans cette Romandie où il y a aujourd’hui plus d’éditeurs, de poètes, de lecteurs, d’attention et de sympathie que nous n’osons nous-mêmes le croire. Qu’il puisse ici souffler un peu, se refournir le poil, poser ce sac dont tout est encore à tirer, consacrer à une œuvre qui peut devenir magistrale une partie au moins du temps qu’elle mérite, et mettre enfin dans son mortier un peu d’herbe tendre ».

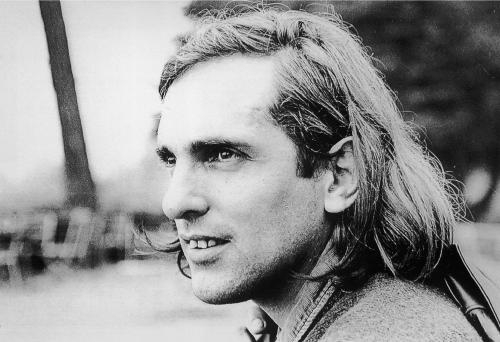

De gauche à droite : Nicolas Bouvier et Lorenzo Pestelli

■ © ZOE Éditions

21:28 Publié dans Lorenzo Pestelli, Nicolas Bouvier, SUISSE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/05/2019

Lire Charles Racine aujourd'hui - Une présentation d'Alain Fabre-Catalan

Les Carnets d’Eucharis Hors-Série

CHARLES RACINE

DANS LA NUIT DU PAPIER

Lire Charles Racine aujourd’hui

■■■

Charles Racine (1927-1995) est un poète suisse dont l’œuvre fut partiellement publiée de son vivant. Outre une plaquette, Sapristi, (Zürich, Hürlimann, 1963), il publia sous son nom deux livres : Buffet d’orgue (Zürich, Hürlimann, 1964) et Le Sujet est la clairière de son corps (Paris, Maeght, 1975). Il collabora par ailleurs à de nombreuses et prestigieuses revues en France, dont Le Nouveau Commerce, La Traverse, L’Ephémère, Po&sie et Argile.

Il fut ainsi le contemporain ou l’ami de nombreux poètes qui écrivirent l’histoire de la poésie des années 60 et 70, comme Jacques Dupin, André du Bouchet, Jean Daive ou Michel Deguy, et fut soutenu par d’éminents critiques tels Georges Poulet ou Jean Starobinski, pour ne citer que quelques noms. Jusque dans l’effacement de ses écrits, Charles Racine et sa langue « posthume » témoignent de l’existence de la poésie. Cette œuvre qui semblait vouée au secret est désormais sortie de l’ombre où se tient l’étincelle du poème qui luit sous un Ciel étonné. Ce fut le titre du recueil posthume qui reprit en 1998, à l’initiative de Martine Broda et de Jacques Dupin, Le Sujet est la clairière de son corps (Maeght, 1975) avec les principaux écrits de Charles Racine publiés dans différentes revues françaises. Ainsi dans sa trajectoire solitaire avait-il croisé l’aventure éditoriale de la revue L’Éphémère créée sous l’impulsion de l’éditeur d’art Aimé Maeght. Avec le souci d’interroger la matière du poème, élargie à la question de l’art, l’écriture de Charles Racine trouva un port d’attache temporaire dans les pages de L’Éphémère puis de la revue Argile, de prometteuses revues qui accueillirent ses textes grâce aux rencontres avec les poètes de l’époque. L’étonnant recueil qui parut aux éditions Maeght en 1975 donnait à lire un subtil assemblage de textes, véritable alliage poétique accompagné de quatre gravures d’Eduardo Chillida. Par-delà son titre générique, Le Sujet est la clairière de son corps, ce recueil qui n’ouvrira pas un chemin vers d’autres projets de publication, constitue en lui-même un art poétique, et à sa manière singulière d’exister, « un lieu hors de tout lieu », ainsi que le définit le poète et ami Claude Esteban. Cette exceptionnelle publication reste pour les écrits de Charles Racine qui se poursuivront dans un retrait de plus en plus marqué jusqu’aux années 1990, un espace unique de dévoilement qui ne laissa pas indifférents les lecteurs du moment. Ainsi ce fut dans le premier numéro d’une nouvelle revue fondée en 1977 par Michel Deguy, la revue Po&sie, que parurent en ouverture un ensemble de poèmes de Charles Racine datés de 1942 à 1968. Cette poésie vouée à l’exil de l’écriture et qui met en question la lecture même du poème jusque dans le suspens d’une langue qui s’abîme dans ses reprises incessantes, a pris le risque d’exposer son échec, sans jamais oublier l’injonction de Paul Celan dans son discours Le Méridien prononcé le 22 octobre 1960 : « Prends plutôt l’art avec toi pour aller dans la voie qui est le plus étroitement la tienne. Et dégage-toi. »

Les Carnets d’Eucharis

Conçue sous forme de triptyque, cette publication rassemble tous les articles publiés dans les numéros annuels des Carnets d’Eucharis des éditions 2016 et 2017, augmentée en 2018 de documents inédits, dont un long entretien avec Gudrun Racine, l’épouse du poète, dépositaire des Archives Charles Racine à Zurich. Placée sous le signe de « la rencontre de Charles Racine », elle a pour dessein d’éclairer les lecteurs autant sur la vie que sur l’œuvre d’un poète longtemps dissimulé.

Des articles, des poèmes, des lettres, des notes, des manuscrits, des entretiens et des témoignages ont aidé à la réalisation de cet ouvrage exceptionnel diffusé en France et en Suisse. Cette édition spéciale « Charles Racine – Dans la nuit du papier » constitue la première monographie consacrée au poète suisse et a été publiée en décembre 2018 avec le soutien de la Fondation Jan Michalski par la revue Les Carnets d’Eucharis que dirige Nathalie Riera. Cet hommage a été́ rendu possible grâce au concours de ceux qui ont été́ proches du poète, mais aussi de ceux qui ont pressenti une œuvre à venir.

Présentation assurée par Alain Fabre-Catalan

© RECOURS AU POÈME – (4 mai 2019)

■ SITE – CLIQUER ICI

16:36 Publié dans Alain Fabre-Catalan, Charles Racine, Les Carnets d'Eucharis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

31/01/2019

Charles Racine. Dans la nuit du papier. (Une lecture d'Isabelle Baladine HOWALD sur Poezibao)

Les Carnets d’Eucharis Hors-série

CHARLES RACINE

DANS LA NUIT DU PAPIER

____________________________________________________________________________

■■■

Toujours belle et soignée, la livraison des Carnets d’Eucharis, dirigés par Nathalie Riera, est cette fois consacrée à Charles Racine (1927-1995) sous l’efficace et fine coordination d’Alain Fabre-Catalan.

Charles Racine, à la réputation discrète mais très estimée, est le poète d’une œuvre particulière, constamment exigeante. Ses poèmes existent maintenant aux éditions Grèges, et le dossier des Carnets d’Eucharis, sous-titré « Dans la nuit du papier », vient compléter la vision que l’on peut maintenant avoir de ce poète toujours en quête. Il réunit poèmes et textes déjà publiés dans d’autres éditions de la revue, et est agrémenté de lettres, manuscrits, témoignages, textes et poèmes ainsi que d’un entretien essentiel (de même pour l’introduction) mené par Alain Fabre-Catalan avec Gudrun Racine, l’épouse du poète. D’autres entretiens, émouvants et éclairants (comme celui de son voisin et ami Gérard Zinsstag) apportent leurs témoignages vivants de ce poète toujours en déplacements extérieurs et intérieurs… Lire la suite sur POEZIBAO

16:22 Publié dans Charles Racine, Les Carnets d'Eucharis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

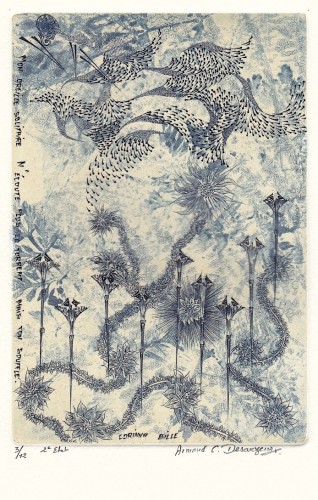

12/12/2018

CHARLES RACINE - DANS LA NUIT DU PAPIER / Edition spéciale - Parution le 17 décembre 2018

LES CARNETS

D’EUCHARIS

[Édition spéciale 2018]

CHARLES RACINE

DANS LA NUIT DU PAPIER

[PARUTION LE 17 DECEMBRE 2018]

Lambert Barthélémy

Silvio R. Baviera

Alain Fabre-Catalan

Frédéric Marteau

Charles Racine

Gudrun Racine

Nathalie Riera

André Wyss

Gérard Zinsstag

Charles Racine : Dans la nuit du papier, numéro hors-série des Carnets d’Eucharis (2018) est une première monographie consacrée au poète suisse Charles Racine (1927-1995). Pour Nathalie Riera, Directrice de la revue, à l’initiative de cette publication, cet hommage monographique a été rendu possible grâce au concours de ceux qui ont été proches du poète, mais aussi de ceux qui ont pressenti une œuvre à venir.

Même si les signes de reconnaissance ont été nombreux, le nom de Charles Racine est resté dans l’ombre durant les années 1980/1990. Il faudra attendre 1998, trois ans après la disparition du poète, pour la parution de Ciel étonné (Éditions Fourbis), avec les préfaces de Jacques Dupin et de Martine Broda. Puis récemment, de 2013 à 2017, la publication des trois volumes des œuvres (presque) complètes aux éditions Grèges, avec les préfaces de Yves Peyré et de Jean Daive.

Toute la vie de Charles Racine sera une vie d’exil entre Zurich et Paris. Ses liens à Paris avec les poètes seront nombreux : Yves Bonnefoy et André du Bouchet le publieront dans la revue L’Éphémère (1967), André Dalmas dans Le Nouveau Commerce, Claude Esteban dans Argile et Michel Deguy dans Po&sie. Jacques Dupin l’introduira dans sa collection chez Maeght avec la publication en 1975 du recueil Le Sujet est la clairière de son corps (illustré par des gravures d’Eduardo Chillida).

Conçu sous forme de triptyque, Charles Racine : Dans la nuit du papier rassemble tous les textes publiés dans les numéros annuels des Carnets d’Eucharis des éditions 2016 et 2017, augmenté en 2018 de documents inédits, dont un long et passionnant entretien que Gudrun Racine (l’épouse du poète, dépositaire des Archives Charles Racine à Zurich) a bien voulu accorder à Alain Fabre-Catalan et qui, placé sous le signe de « À la rencontre de Charles Racine », est un document de toute importance, à dessein de nous éclairer autant sur la vie que sur l’œuvre de Charles Racine.

La coordination de cette édition spéciale assortie d’un cahier visuel en quadrichromie est assurée par le poète Alain Fabre-Catalan.

Des textes, des poèmes, des lettres, des notes, des manuscrits, des entretiens et des témoignages ont aidé à la réalisation de cet ouvrage exceptionnel diffusé en France et en Suisse.

●●●

Je m’éveillerai de la mort

c’est certain ! Je traverserai

les lignes, les courbes de ma texture

les enjambant toutes, je serai libre de tout opprobre

je serai la route et le vaisseau

je serai l’eau voyante, l’eau voyant ceux qui existent

Je n’irai pas portant mon sac vide de pain

1975

[Extrait de « Il faut avoir traversé l’écriture]

……………………………………………………………………………………………..

●● Poésie ne peut finir, Éditions Grèges, 2017, p.177.

[VOTRE COMMANDE]

CONTACT: Nathalie Riera nathalriera@gmail.com /

Format : 16 cm x 24 cm | 104 pages (dont un Cahier visuel de 8 pages)

| France : 26 € (frais de port compris)

Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation Jan Michalski.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

21:39 Publié dans Charles Racine, FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/09/2017

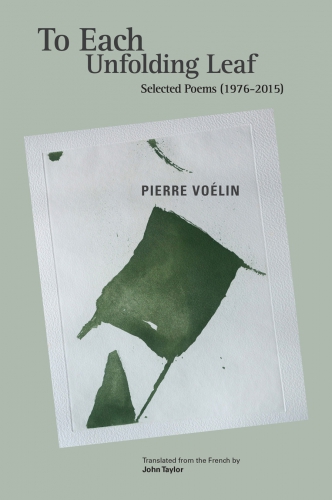

To Each Unfolding Leaf

Pierre Voélin

To Each Unfolding Leaf

To Each Unfolding Leaf est une anthologie américaine proposée et dirigée par John Taylor. Son choix est porté sur une partie de l’œuvre poétique de Pierre Voélin, depuis ses premiers recueils – Sur la mort brève (1984) et Les Bois calmés (1987) – jusqu’aux plus récents – Y (2015) et Des voix dans l’autre langue (2015). Les poèmes sélectionnés s’étendent sur quatre décennies, de 1976 à 2015.

Ainsi que le souligne John Taylor, si Pierre Voélin est sans conteste l’une des figures les plus importantes de la poésie contemporaine suisse francophone, il reste toujours très peu connu des pays anglophones. J. Taylor assure une longue introduction en même temps que la traduction (du français à l’anglais) de l’ensemble paru récemment à New York chez l’éditeur Paul Roth de Bitter Oleander Press.

Né en 1949, à Courgenay, dans le Jura, Pierre Voélin dira être « Suisse par inadvertance ». À ce propos, J. Taylor nous met en garde, ce serait une grave erreur de lire la poésie de P. Voélin dans un contexte littéraire exclusivement suisse. Parmi les influences poétiques de sa jeunesse, on peut allégrement citer, au premier chef René Char, puis Henri Michaux et Francis Ponge, sans omettre son admiration pour Jacques Dupin et Jean Grosjean.

Sur cette étendue de 40 années de poésie, les paysages évoluent dans leurs particularités, nous assurant que le pouvoir de la poésie est d’être toujours « ce mince filet d’eau que l’on continue d’entendre au cœur de la nuit ». P. Voélin est particulièrement sensible aux tragédies de l’Histoire (les génocides de la Shoah, du Rwanda, la guerre en ex-Yougoslavie) et à la nuit des poètes qui ont souffert de l’enfer de leur temps (Akhmatova, Mandelstam, Celan…). Marion Graf précise que « La diction de Voélin, brisée, étincelante, elliptique, reste marquée par la fréquentation décisive de ces poètes ». Pour René Char, nous rappelle P. Voélin, le poète est le « conservateur des infinis visages du vivant ».

Les poèmes choisis révèlent des thèmes récurrents, comme l’exaltation de l’amour (et la perte), le rapport de l’individu à la nature (et particulièrement à l’environnement rural), les possibilités d’une quête spirituelle au cœur du monde contemporain… Dans son rapport au monde, le poète reconnait entretenir « un rapport panique… Il y a une intensité, une urgence ». De fait, ce rapport donne à sa poésie d’être ancrée dans le réel « où il n’y a pas de gras, mais de l’os, de la structure », dit-il.

Les 8 sections de l’anthologie nous font entendre une poésie que le seul mot de « lyrique » ne suffirait pas à définir, les poèmes étant conduits par une profonde empathie pour le monde du vivant, et envers quoi le poète veut tenir parole, faire tenir la parole debout, l’écriture en recours, à ne cesser de louer (pour ne pas oublier) les victimes et les opprimés de l’Histoire. « Écriture (…) établissant, / rétablissant partout sur les vieilles terres d’Europe le cadastre du feu ». Mais plus encore : « Écriture comme on partage le pain et le sel. » Le texte « Des cris et du silence », écrit en 1994, porte une épigraphe en hommage aux habitants de Sarajevo, du temps de la Bosnie assiégée par l’armée serbe.

Le poème « Nuit du premier Novembre » est dédié à Paul Celan, le poète est ici célébré au cœur d’une écriture amie : « Il rouvre encore les pages noires de l’ortie / avant que d’un coup ne l’embarque un fleuve ». Le poème « Les Bois Calmés » s’adresse à Pierre Chappuis, l’ami proche : « Douleur est l’autre voix qui nous rassemble ». Si la toponymie est la poésie des géographes, elle est aussi celle des poètes. Une note de Pierre Voélin nous apprend que Les Bois Calmés est une localité que l’on peut trouver sur la carte de France, quelque part en Franche-Comté. Il précise : « c’est un lieu-dit repéré sur la carte au 25/000 millième lors de mes nombreuses promenades de l’adolescence dans ce coin de pays – ce doit être un angle de forêt, et un bout de pré où paissent des vaches de la race montbéliarde, à grandes taches rouges sur le ventre, le dos, le haut des pattes ». Pierre Voélin se définit « comme un poète frontalier, un poète français de la façade est de l’Hexagone ».

L’Arménie comptera parmi ses pays d’élection. Il dit avoir rêvé d’un voyage en Arménie en découvrant le texte éponyme d’Ossip Mandelstam, dans la traduction d’André du Bouchet. C’est en 2009 qu’il y met les pieds, en compagnie de quelques amis. Et c’est à cette occasion qu’il écrit « Le poème en Arménie : notes ».

Avec To Each Unfolding Leaf, nous entrons dans les sous-bois et les hauts-plateaux de la langue. Poésie qu’on peut dire vallonnée, en rien étale, d’où la langue est « langue contournée / debout dans le chêne / … et si longtemps perdue ». Paysages accidentés d’où écouter dans leur étrange consonance « le myosotis poudreux de la douleur ». Le froid accompagne toute parole, écrit Pierre Voélin, « Je chante avec les pousses du froid / et les ramures et le noir d’écorce ». Puis, « l’esprit s’ouvre à des puis de neige (…) / Février jette sur la neige une poignée d’abeilles ». Et enfin, « Vivre de ce peu – de cette lumière de neige / de ce rien qu’offre la neige ».

Y, séquence écrite entre 2011 et 2013, a pour légende un extrait de la Vita Nuova de Dante. Y voir peut-être comme une espérance toujours possible, entre les nœuds et les décousus de la nuit, qui donne aux fleurs les plus « accourcies » d’encore pouvoir fleurir et au cœur de pareillement battre « en son jardin de graines ». Dans l’épissure du monde, « l’exil infini de l’amour ».

« Amour que j’appelle … / Que les pluies viennent te prendre par la taille / qu’elles célèbrent ton pas d’amoureuse / la menuiserie de ta gorge ».

08/09/2017

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera

ǀ SITE : bitter oleander press (bop)

Cliquer ICI

15:17 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pierre Voélin | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/12/2016

Agota Kristof, une hongroise suisse dans la littérature française (1935-2011)

AGOTA KRISTOF

Agota Kristof est née en 1935 en Hongrie, à Csikvand. Elle vit en Suisse dès 1956, où elle a tout d’abord travaillé en usine. Elle y apprend le français, puis écrit pour le théâtre et réussit à faire jouer ses pièces.

En 1987, elle devient célèbre avec son premier roman, Le Grand Cahier, qui reçoit le prix du «Livre Européen». Agota Kristof est décédée en 2011. Cette auteure n’a écrit qu’un texte autobiographique mais c’est un bijou, L’Analphabète. Conçu peu après la trilogie des jumeaux, il en a les phrases courtes, la sobriété, le détail fulgurant. Ce récit, extrêmement court, va de la petite enfance en Hongrie à l’exil en Suisse, où elle a perdu sa langue, où elle est devenue une analphabète. Avant d’apprendre le français en même temps que ses enfants, d’écrire des pièces radiophoniques et, un jour, son premier roman Le Grand Cahier. Cette minuscule autobiographie est traduite dans une vingtaine de langues.

18:20 Publié dans Agota Kristof, VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/08/2014

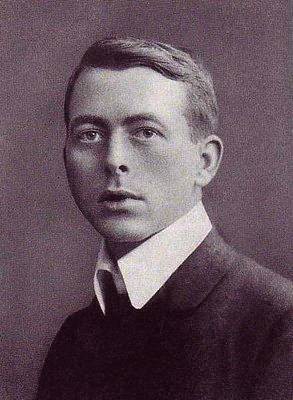

Robert Walser

●●●

Du côté de chez…

Robert Walser

© Robert Walser en 1905

La promenade

L’Imaginaire, Gallimard, 2013 (reédition)

Traduction de l’allemand par Bernard Lortholary

(Site) GALLIMARD | © http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-Imaginaire/La-promenade

●●●

Tandis que tu prends la peine, cher lecteur, d’avancer à pas comptés, en compagnie de l’inventeur et scripteur de ces lignes, dans le bon air clair du matin, sans hâte ni précipitation, mais de préférence d’une façon tout à fait propre, bonhomme, objective, posée, lisse et tranquille, voilà que nous arrivons tous deux devant la boulangerie déjà signalée, avec sa prétentieuse inscription dorée, et nous nous arrêtons, atterrés, enclins que nous sommes tant à l’affliction profonde qu’à la stupeur sincère devant cette grossière esbroufe et le gâchis qu’elle entraîne du même coup aux dépens d’un paysage qui nous est des plus chers.

Spontanément, je m’écriai :

- Pardieu, l’on est en droit d’être passablement indigné, face à de telles barbaries enseignardes et dorées, frappant les paysages circonvoisins du sceau de la cupidité, du lucre et d’un misérable abrutissement des âmes. Un maître boulanger a-t-il réellement besoin de se produire avec une pareille pompe et, par sa réclame stupide, de jeter en plein soleil autant de feux et d’étincelles qu’une coquette du demi-monde ? Qu’il pétrisse et enfourne donc son pain avec la modestie qui sied à l’honnêteté et à la raison. Dans quelle esbroufe commençons-nous à vivre, si les communes, les riverains, les autorités et l’opinion publique non seulement tolèrent, mais hélas manifestement vont jusqu’à approuver ce qui heurte tout sentiment de courtoisie, tout sens de la beauté et de la décence, ce qui s’étale ainsi de façon morbide, croyant devoir se parer de je ne sais quel clinquant lamentable et dérisoire, comme s’il braillait aux quatre vents, à cent mètres à la ronde : « Je suis tel et tel, j’ai tant et tant d’argent, et je prends la liberté de vous imposer mon tapage ! Certes, ce faste hideux fait de moi un rustre, un balourd et un béotien, mais je doute que personne n’aille m’interdire ma balourdise ! »

............................... (p.22/23)

●●●

Puis-je avouer que, ces derniers temps, je suis parvenu à la conviction que l’art de la guerre peut être tout aussi difficile et exiger tout autant de patience que l’art d’écrire, et inversement !

Les écrivains aussi, comme les généraux, procèdent souvent à d’interminables préparatifs avant d’oser passer à l’attaque et livrer bataille, autrement dit lancer sur le marché de la librairie un livre, un produit de leur art ou de leur industrie, décision qui déclenche parfois de terribles contre-attaques. Il est notoire que les livres provoquent immanquablement des comptes rendus qui s’y rapportent, et qui prennent parfois un ton si acerbe que le livre ne peut que disparaître sans délai, tandis que manifestement son pauvre, pitoyable et indigne auteur s’étouffe lamentablement et sans aucun doute désespère à force de doute.

............................... (p.39/40)

Robert Walser (1878-1956)

Né le 15 avril 1878 à Bienne, dans le canton de Berne. Il avait sept frères et sœurs. Il publie son premier roman, Les enfants Tanner, en 1907. Son deuxième roman, Le commis, paraît en 1908, et en 1909 L’Institut Benjamenta. Il écrit ensuite des nouvelles et des poèmes, dont La promenade, qui date de 1917. Son dernier livre, La rose, paraît en 1925. En 1929, il entre dans une clinique qu’il ne devra plus quitter. Il meurt en 1956 , le jour de Noël.

●●●

Autres sites : ŒUVRES OUVERTES

(Laurent Margantin)

| © CLIQUER ICI

VIDEO

« MONSIEUR ET TRES RESPECTABLE CORRESPONDANT »

2003

(Olivier Gallon)

| © CLIQUER ICI

22:43 Publié dans Robert Walser | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

16/04/2014

Nicolas Bouvier, Oeuvres (une lecture de Nathalie Riera)

Hommage àNicolas Bouvier

(1929-1998)

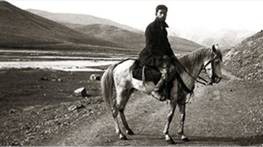

© Photo : Nicolas Bouvier dans les années 1950 (Keystone)

(SUR LE SITE DE THIERRY VERNET)

■http://www.thierry-vernet.org/

« (…) Nous avons tous une boussole dans la tête, plus précieuse que l’or des Incas. » Nicolas Bouvier [1]

« Un voyage, fût-il de mille lieues, commence sous votre chaussure. »Confucius

« Incantation de l’espace, décantation du texte

ou être un miroir promené le long d’une grande route »

[[2]]

Par Nathalie Riera

________________________________________________________

« Le déplacement dans l’espace peut être un sésame pour certains… »

■■■

Voyager c’est avoir une certaine passion. Chez Bouvier, c’est avoir « la passion des points cardinaux », et parmi les 4 points, sa première direction sera le Nord, en lien avec ses premières lectures d’enfant. Un premier départ, durant l’été 1948, pour la Finlande, Helsinki… jusqu’en Laponie. Il survole le pays des 60 000 lacs. Le Nord lui fait signe de bonne heure ! : « … à sept ans je dessinais de l’ongle sur le beurre de ma tartine le cours de la Volga ou celui du Haut-Orkon, je savais fendre au couteau les naseaux d’un cheval pour qu’il galope encore dans l’air raréfié par le blizzard, et claquais de la langue pour stimuler les onze chiens de mon traîneau. » ([3])

Faut-il croire que voyager c’est retrouver un chez-soi ? De la Laponie à Paris : « Helsinki, Turku, Abo, c’est des endroits où je me sentais chez moi, encore plus en Laponie parce qu’il n’y avait personne, ici je me sens rudement « chez les autres » et il y a trop d’autres. » Une vie de voyages ne peut que répondre à un projet personnel. Nicolas Bouvier rendra compte du monde, de son usage du monde. Mais la disposition, autant physique que mentale, du « vivre ailleurs », et le goût à une vie itinérante, ont aussi leur genèse dans la constellation familiale. Le père, polyglotte « grand érudit et sourcier des grimoires », est directeur de la Bibliothèque universitaire de Genève, et il n’est pas inutile de préciser que la complicité père-fils jamais démentie s’avère comme un puissant pilier pour le « gamin bouffeur de livres à la chandelle clandestine ».

« … j’avais eu mes éblouissements : London, Rimbaud, Melville, Michaux, mais le véritable goût des mots m’est venu lorsqu’il a fallu les choisir, durs, lourds dans la main, polis comme des galets pour enluminer mes modestes icônes avec l’or, le rouge, le bleu qui convenaient, et pour tenter de faire du spectacle de la route un de ces Thesaurus Pauperum à majuscules ornées d’églantines et de licornes… » ([4])

Faire l’apprentissage de l’état nomade, regagner les vastes champs magnétiques, accéder à d’autres lieux « où les choses les plus humbles retrouvent leur existence plénière et souveraine », né le 6 mars 1929 au Grand Lancy, près de Genève, Nicolas Bouvier souligne, contrairement aux idées reçues, la manie de l’expatriement chez les Helvètes :

« Prenez au XVIème siècle le médecin Paracelse ou l’helléniste humaniste Thomas Platter, marcheurs infatigables franchissant les cols alpestres, de la neige jusqu’aux hanches, pour passer de Kiev à Salamanque, de Lübeck à Tunis et enrichir ou transmettre leur savoir, leur imago mundi. […] Plus près de nous : les voyages transsibériens de Cendrars, les enquêtes amérindiennes de Métraux, les randonnées verticales d’Auguste Piccard dans la stratosphère ou sous-marines dans la fosse des îles Tonga, les vadrouilles érudites d’un Charles-Albert Cingria entre vergers à pommes acides et bibliothèques à antiphonaires. » ([5])

Le voyage pour une lecture non monodique mais polyphonique du monde, ce sera alors voyager avec les mains et les yeux d’un écrivain et d’un photographe-chercheur d’images : « ce métier aussi répandu que celui de charmeur de rats ou de chien truffier… ». Et la formation à l’image, comme contrepoint à la littérature, c’est au Japon que l’écrivain en fera un exercice professionnel :

« Je suis devenu photographe par désespoir et portraitiste par accident. A Tokyo en 1955 (…) Mes premiers clients ont été les commerçants du petit quartier de banlieue où j’habitais, et mes premiers sujets, des portraits (…) J’étais payé en nature : six œufs frais, une petite pieuvre, trois chemises blanchies et amidonnées, une séance chez le masseur. Seules les prostituées du ravissant quartier réservé, qui jouxtait le nôtre, et qui sont toujours en fonds, payaient cash ; cela permettait d’acheter la pellicule et d’envoyer du courrier en Europe. […] Comment j’ai pu passer de cette humble clientèle à celle plus exigeante des magazines photographiques japonais reste un mystère que je m’explique mal. Mais cet apprentissage, parce qu’il était humain, cocasse et chaleureux, m’a donné pour toujours le goût des visages. » ([6])

Au métier de photographe s’ajoute celui d’iconographe, traqueur d’images, et que Nicolas Bouvier définit comme :

« l’héritier direct de ces colporteurs d’almanachs ou d’estampes qui faisaient autrefois les foires, leur baluchon sur le dos, et offraient pour un batz ou un sou des planches naïvement coloriées qui figuraient la grande peste de Marseille, le « bon sauvage » du Sépik ou le ballon de M. de Montgolfier et illustraient la chronique du moment. » ([7])

Voyager conduit l’écrivain « à murmurer des histoires », et la parole naît « d’une géographie concrète patiemment investie et subie ». ([8])De l’Asie, que Bouvier ressent comme la mère de l’Europe, « Asie, mère courbée » (Lorenzo Pestelli), cette Asie conquise par l’Occident, dans les universités de la fin des années 40, le jeune étudiant se confronte au « blanc de la carte » :

«… je suis donc allé chercher comme Gorki « mes universités sur les routes » et ce que j’ai pu percevoir de l’immense et merveilleux passé asiatique m’est venu sans manuels ni leçons, mais par la plante des pieds. » ([9])

La destination de l’Asie c’est le chemin vers la transparence, mais c’est aussi, d’une certaine manière, reconquérir la légèreté, ne pas se laisser aller à l’opacité, « se débarrasser par érosion du superflu ». Voyager c’est tout un jeu d’équilibre à trouver :

« Et si l’on souhaite raconter ce qu’on a vu, être, dans la définition stendhalienne « un miroir promené le long d’une grande route », il faudra que le langage subisse la même épreuve, chaque mot passé au feu, et comme alchimiquement « éprouvé », tout ce qui sonne juste étant le fruit de combustions ou de distillations successives qui s’opèrent souvent à notre insu. » ([10])

Les livres sont des routes interminables, sont aussi la promesse de prodiges, des pages et des pages de « manuscrits, grimoires, vélins, incunables, traités de botanique, d’alchimie ou de navigations… »([11]) Dans les contrées de la littérature vagabonde, Bouvier connaît d’autres éblouissements avec Ella Maillart (…et la Chine centrale), Maurice Chappaz (La Tentation de l’Orient), Patrick Leigh Fermor pour Le temps des offrandes, qu’il considère comme « le plus beau journal de marche, avec « Pantagonie » de Bruce Chatwin et « Chemin faisant » de Jacques Lacarrière. Un des chefs-d’œuvre de l’humanisme nomade. » ([12])Sur sa lecture d’Henry Miller, et notamment de son fameux Printemps noir :

« … je vis un satori de lecture qui me guérit pour un bon mois de quelques infirmités et questions (…) Chaque fois que je rencontre, et c’est souvent, un de mes frères humains en déroute, je lui donne ce petit livre. Chaque fois que pour moi le ciel se couvre, que la route que j’ai choisie semble ne mener nulle part, je l’ouvre à la page 81 et j’y puise immanquablement dérision, courage et espoir. » ([13])

Voyager c’est vivre plusieurs mois de routes qui vous privent de lectures. Mais vivre le monde dans un « vagabondage planétaire » peut aussi vous assurer quelques enchantements inattendus : « à mesure qu’on chemine on s’allège. » L’état nomade, nous rappelle Bouvier, est aussi accès à un monde poétique.

Afghanistan / La route de Kaboul

Si de 1800 à 1922, l’accès à l’est et au sud de l’Afghanistan était rendu impossible par l’armée anglaise des Indes, du temps de Bouvier et de Vernet tact et patience pouvaient suffire.

A Kandahar, réduit à l’apathie par une fièvre anarchique, Nicolas Bouvier souffre d’une malaria vivax. Et pendant la maladie, c’est aussi l’horrible expérience de la mouche d’Asie, en rien comparable à celle d’Europe, à vous tourmenter les nerfs : « Au moindre instant de repos, elle vous prend pour un cheval crevé, elle attaque ses morceaux favoris : commissures des lèvres, conjonctives, tympan. »([14])

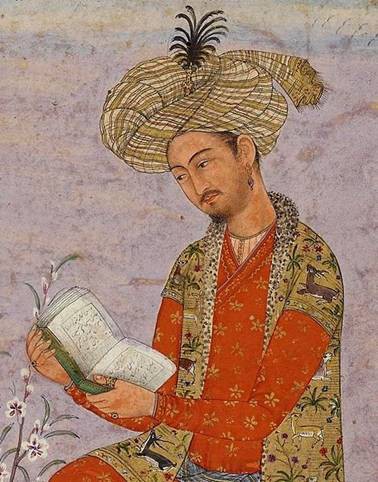

De Kandahar à Kaboul, quelques routes de terre battue sous un ciel d’altitude, il faut rejoindre Kaboul, entre l’Hindoustan et le Khorassan, un pays marqué par les « Mémoires » de l’empereur Zahir-al-din-Babur (le Tigre), fondateur de la dynastie moghole de l’Inde : « C‘est un brevet pour une ville d’envoûter ainsi un homme de cette qualité. » ([15]) Contemporain de François Ier, le grand padichah se révèle pour l’écrivain-nomade un « personnage merveilleux (…) dont la connaissance me paraît profitable à toute personne engagée dans la découverte de l’Inde. »([16])

Le conquérant, mort à l’âge de 47 ans, aura trouvé le temps de rédiger ses « Mémoires ». Le Journal connait deux traductions, l’une en persan et l’autre en türk tchaghataï, la langue maternelle de Babour. Dans « Journal de Genève » du 14 juin 1986, Nicolas Bouvier lui consacre un article : « Découvrez Babour le Magnifique ».

« Comme Babour, j’avais aimé Kaboul à la passion » [[17]]

Zahir-al-din-Babur

(1483-1530)

Traverser le massif de L’Hindou Kouch, au nord de Kaboul, à 4000 m d’altitude pour regagner le Turkménistan. Gravir le col du Shibar en camion, et après les gorges et les abîmes, les accidents et les pannes, les duretés du climat, atteindre Kunduz, puis cheminer à pied jusqu’au Château des Païens fréquenté par les archéologues en mission de la Délégation archéologique française du professeur Daniel Schlumberger. Une réflexion sur l’écriture et l’archéologie s’impose, car autant sur le besoin de fouiller la mémoire que de fouiller la terre, écriture et archéologie ne sont pas sans avoir quelques points communs. Six années après son séjour au Château des Païens, Bouvier s’interroge :

« Mais le sens de cette fouille ? après tout : ces étrangers qui passent des années (…) à vivre en pionniers dans un coin de steppe solitaire pour ressusciter des Mages ou des dynastes morts depuis dix-huit siècles (…) Et puis pourquoi s’obstiner à parler de ce voyage ? quel rapport avec ma vie présente ? aucun, je n’ai plus de présent (…) creuser la terrifiante épaisseur de terre (…) (Voilà aussi de l’archéologie ! chacun ses tessons et ses ruines, mais c’est toujours le même désastre quand du passé se perd). Forer à travers cette indifférence qui abolit, qui défigure, qui tue, et retrouver l’entrain d’alors, les mouvements de l’esprit, la souplesse, les nuances, les moirures de la vie (…) Au lieu de quoi : ce lieu désert qu’est devenue ma tête, la silencieuse corrosion de la mémoire (…) »([18])

© Nicolas Bouvier, Thierry Vernet et sa femme Floristella Stephani à Ceylan, en 1955.

La « descente de l’Inde » / décembre 1954 – mars 1955 : le lyrisme de la route indienne

Lahore, deuxième ville du Pakistan, « une ville très personnelle qui vous saisit du premier coup… » ; Pendjab, la première ville de l’Inde ; Ambala, « une ville admirable sous un ciel qui était un ciel de véritable joaillerie » ; l’ancienne cité commerciale de Mathura sur l’axe Delhi-Bombay ; puis Gwalior où trouver réconfort, dans l'État indien du Madhya Pradesh : un nom qui tinte comme un bijou, vieille ville « jolie, menue, avec quelques chemins de poussière en velours… », aux odeurs « de girofle, de pâtisserie et de pneu surchauffé ». La « descente de l’Inde » est une descente en sauts de puce de quatre mois et demie, avant d’atteindre Ceylan. Il y a aussi l’incontournable Bombay, si snobée par les Européens, de par son côté très hybride :

« Bombay est, un peu comme l’Alexandrie d’avant-guerre, une ville qui héberge, qui habite un très grand nombre de communautés différentes : vous avez le milieu des Marathes, vous avez dans les affaires le milieu des Parsis, vous avez le milieu des cotonniers musulmans du Hyderabad qui travaillent sur le marché de Bombay, une colonie européenne importante et intéressante car ce sont des gens qui sont très épris du pays, enfin vous avez, parmi d’autres milieux, le milieu des Russes blancs et celui des Goanais. Et j’en oublie certainement. C’est donc une sorte de Babel très cosmopolite, dans laquelle une sorte de dialogue est-ouest, celui que Kipling jugeait impossible, peut parfaitement s’instaurer. » ([19])

The Grand Trunk Road relie Peshawar à Calcutta, sur plus de 3000 kilomètres. C’est là que Nicolas Bouvier dit avoir fait « la connaissance avec une seconde dimension de l’Inde, que j’appellerai le lyrisme de l’espace ». ([20])

Je traverse les récits de voyages de Nicolas Bouvier en un parcours ponctué de cahotements, de trépidations, qui donnent à ma lecture itinérante un certain tempo, comme un accès à des territoires hybrides de la pensée. Je mesure ce que l’espace, en termes de voyage, ou de déplacement sur une surface donnée, peut avoir de lyrique : le phrasé de son rythme cardiaque, le souffle de son alphabet, l’haleine de sa poésie.

Lire ces récits donne des couleurs à l’esprit : je me sens comme habitée du grand mystère du monde, et je ressens comme une amplitude à penser le voyage telle une opposition contre tout ce qui ne relève plus de l’incantation. Chaque voyage restitué par la mémoire, cette mémoire que l’on qualifie toujours de fragile, à la lisière du mensonge ou de l’amnésie, je me sens un être de chair et d’os dans la géomancie du monde. Je vibre de ma propre survivance. Le secret du monde est d’être un secret, et comme tout secret il ne peut que promettre un long voyage de vivre. Et au cœur du « vivre », les étincelles, les poussières, les scories.

Les voyages de Nicolas Bouvier sont des huiles aux couleurs primaires, des dessins à l’encre noire, des photographies de l’Ailleurs et Autrement. Ils esquissent une mémoire de reliefs, de perspectives, et par l’écriture empreinte de cet espace lyrique Nicolas Bouvier nous a restitué tous les grands spectacles de la route dont il fut un formidable observateur et témoin.

Au-dessus de la table où j’écris est accrochée une petite boussole d’acier bruni qui date de la guerre de 1914. Elle indique encore le Nord d’une aiguille qui tremble un peu ; le jour où elle cessera de le montrer, je mourrai. ([21])

Avril 2014 © Nathalie Riera (Les carnets d’eucharis)

L’usage du monde

AUTOUR DU « SAKI BAR »

[…] Sans l’odeur j’aurais pu oublier la journée. Mais malgré le savon, la douche, une chemise propre, je puais l’ordure. A chaque respiration, je revoyais cette plaine fumante et noire libérer par bouffées ses dernières molécules instables pour rejoindre enfin l’inertie élémentaire et le repos ; cette matière au bout de ses peines, au terme de ses réincarnations, dont cent ans d’ondée et de soleil n’auraient plus tiré un brin d’herbe. Les vautours qui picoraient ce néant ne manquaient pas de nerf ; la succulence de la charogne avait depuis longtemps déserté leur mémoire. La couleur, le goût, la forme même, fruits d’associations délicieuses, mais fugaces, n’étaient pas souvent au menu. Négligeant ces efflorescences passagères, perchés en pleine permanence, en pleine torpeur, ils digéraient la dure affirmation de Démocrite : ni le doux ni l’amer n’existent, mais seulement les atomes et le vide entre les atomes.[…]

[Extrait de « L’usage du monde » in Nicolas Bouvier, ŒUVRES– p.334]

-------------------------

Chronique japonaise

I – LE CAHIER GRIS

[…] le froid, le poids du froid, son importance dans la vie ici : il entre du grelottement dans la musique japonaise, quant aux arbres ! ces branchures tordues anguleuses, comme s’ils avaient des crampes, comme si le froid s’en était mêlé. Et toutes ces attitudes du corps qui frappent dans le théâtre ou dans l’estampe : gestes étriqués, ramenés à soi, qui ont pour seul but d’empêcher la chaleur du corps de s’enfuir […]

[Extrait de « Chronique japonaise » in Nicolas Bouvier, ŒUVRES– p.499/500]

-------------------------

Le poisson-scorpion

[…] Travaillé tout l’après-midi au récit de la bataille de Kadesh (1286 av. J.-C.). J’aime les Hittites, cette civilisation rustique et si clémente qui dort sous trois mille ans d’humus de feuilles de saules anatoliens. C’est pour moi ici un contrepoids de fraîcheur, et le moment de fixer des images encore nettes dans mon esprit. J’ai bon espoir aussi de vendre cet article. J’aime les Hittites parce qu’ils détestaient les chicanes. Tout ce que je connais d’eux n’est qu’une inlassable exhortation au bon sens. S’il fallait vraiment faire la guerre, alors ils la gagnaient, grâce à une charioterie incomparable et une tactique pleine d’astuces de derrière les fagots. Ramsès II a eu tort de leur chercher querelle. Malgré ses bas-reliefs triomphalistes, il s’est bel et bien fait rosser. J’ai revu cette empoignade sur l’Oronte comme si j’y étais : la poussière soulevée par les chars, les tiares, les cris d’agonie, les contingents grecs et philistins engagés contre l’Egypte, les bijoux sonores des putains qui suivaient les deux armées. J’avais la tête claire ; les mots qui me venaient pesaient comme un caillou dans la poche, calibré pour la fronde de David.

[Extrait de « Poisson-Scorpion » in Nicolas Bouvier, OEUVRES – p.767/768]

-------------------------

D’UN PLUS PETIT QUE SOI…

Va voir la fourmi, paresseux, et inspire-toi de ses œuvres.

Proverbes, VI, 6.

[…] De tous mes pensionnaires, le cancrelat est le plus inoffensif et le plus irritant. Le cancrelat est un vaurien. Il n’a aucune tenue dans ce monde ni dans l’autre. Plutôt qu’une créature c’est un brouillon. Depuis le pliocène il n’a rien fait pour s’améliorer. Ne parlons pas de sa couleur tabac chiqué pour laquelle la nature ne s’était vraiment pas mise en frais. Mais ces évolutions erratiques, sans aucun projet décelable ! ce port de casque subalterne et furtif, cette couardise au moment du trépas ! Voilà pourquoi longtemps que je ne les écrase plus, à cause des fossoyeurs de toutes sortes, autrement dangereux, que ces dépouilles m’amènent. J’en reconnais même quelques uns, parmi les plus sales et les plus négligés – un léger clopinement, une aile rongée – auxquels j’ai donné des sobriquets affectueux mais dérisoires. Leur étourderie, souvent mortelle, me fait même sourire aujourd’hui. Leurs trajets sur ma table ou autour de ma chaise sont marqués par un affolement tel qu’il les fait parfois culbuter. D’un cancrelat sur le dos, autant dire qu’il est perdu et qu’il le sait. Il faut voir alors cet abdomen palpitant offert à la vigilance de tous les dards, pinces, mandibules, appétits qui mettent tant d’animation dans ce logis ; le battement des pattes qui télégraphient de mélancoliques adieux, la panique convulsive des antennes alertées par le frôlement d’un rôdeur qui s’approche ou par le vol irrité de la guêpe ichneumon qui cherche justement un garde-manger pour y pondre ses œufs. Il y a plus de monde qu’on ne l’imagine dans cette chambre où je me sens pourtant si seul et le cancrelat – Dieu soit loué – n’y compte pas que des amis. La vie des insectes ressemble en ceci à la nôtre on n’y a pas plutôt fait connaissance qu’il y a déjà un vainqueur et un vaincu.

[Extrait de « Poisson-Scorpion » in Nicolas Bouvier, OEUVRES – p.779/780]

-------------------------

Tribulations d’un iconographe

BIBLIOTHÈQUES

[…] je n’ai pas oublié le jour où, ouvrant le traité d’anatomie de Rivière, publié par Estienne (1545), volume quasiment neuf légué à la bibliothèque en 1715, et jamais consulté parce que déjà caduc ou jugé libertin à cause des superbes femmes à chignon élégamment éviscérées, j’en avais décollé les pages avec un léger chuintement, l’encre, quatre siècles après l’édition, n’étant pas sèche. Journées entières de cette lanterne magique qui allait du XVe au XXe siècle, dans le silence et la lumière tamisée de cette petite officine et dans un « passé-présent » qui me montait à la tête. Heures vécues avec les images de Mantegna, de Dürer, de Calcar ou de Callot, et de tant d’autres, vivant dans un temps autre et sortant de ma petite « cagna » tout ébloui par le soleil de fin d’après-midi sur les pelouses de l’université, garnies d’odalisques-étudiantes en mini-jupes, et me disant, avec mes cinquante kilos de matériel sur le dos, et considéré par toutes comme un portefaix ou un Aliboron, que la « petite échelle fort officieuse » serait tout à fait de saison.

[Extrait de « Tribulations d’un iconographe » in Nicolas Bouvier, ŒUVRES– p.1096/1097]

-------------------------

■■■

Les livres de Nicolas Bouvier :

L'Usage du monde, 1963, Payot poche, 1992

Japon, éditions Rencontre - L'Atlas des Voyages, Lausanne, 1967

Chronique japonaise, 1975, éditions Payot, 1989

Le Poisson-scorpion, 1982, éditions Gallimard, Folio, 1996

Les Boissonas, une dynastie de photographes, éditions Payot, Lausanne, 1983

Journal d'Aran et d'autres lieux, éditions Payot, 1990

L'Art populaire en Suisse, éditions Zoé 1991

Le Hibou et la baleine, éditions Zoé, Genève, 1993

Les Chemins du Halla-San, éditions Zoé, Genève, 1994

Comment va l'écriture ce matin ?, éditions Slatkine, Genève, 1996

Routes et déroutes, entretiens avec Irène Liechtenstein-Fall, Éditions Métropolis, 1997

La Chambre rouge et autres textes, éditions Métropolis, 1998

Le Dehors et le dedans, éditions Zoé, Genève, 1998

Entre errance et éternité, éditions Zoé, Genève, 1998

Une orchidée qu'on appela vanille, éditions Métropolis, Genève, 1998

Dans la vapeur blanche du soleil : les photographies de Nicolas Bouvier ; Nicolas Bouvier; Thierry Vernet; Pierre Starobinski; Éditeur : Genève : Zoe, 1999

La Guerre à huit ans, éditions Mini Zoé, Genève, 1999

L'Échappée belle, éloge de quelques pérégrins, éditions Métropolis, Genève, 2000

Histoires d'une image, éditions Zoé, Genève, 2001

L'Œil du voyageur, éditions Hoëbeke, 2001

Le Japon de Nicolas Bouvier, éditions Hoëbeke, 2002 (réédition de Japon, éditions Rencontre - L'atlas des Voyages)

Le Vide et le plein (Carnets du Japon, 1964-1970), éditions Hoëbeke 2004

Œuvres, Gallimard, 2004 (1428 pp, sous la direction d'Éliane Bouvier, préface de Christine Jordis). Contient : Premiers écrits ; L'Usage du monde ; La Descente de l'Inde ; Chronique japonaise ; Le Poisson-scorprion ; Le Dehors et le dedans ; Voyage dans les Lowlands ; Journal d'Aran et d'autres lieux ; L'Art populaire en Suisse (extraits) ; Histoires d'une image ; Le Hibou et la baleine ; La Chambre rouge ; La Guerre à huit ans ; Routes et déroutes + photographies, cartes, documents, biographie.

Charles-Albert Cingria en roue libre, éditions Zoé, Genève, 2005

Poussières et musiques du monde, CD Enregistrement de Zagreb à Tokyo

Correspondance des routes croisées 1945-1964, texte établi, annoté et présenté par Daniel Maggetti et Stéphane Pétermann, Éd. Zoé, Genève, 2010, 1650 pages.

Il faudra repartir, Voyages inédits, éditions Payot, 2012, textes réunis et présentés par François Laut, édition établie en collaboration avec Mario Pasa.

-------------------------

Nicolas Bouvier, S’arracher, s’attacher

de Doris Jakubec et Marlyse Pietri, Nicolas Bouvier (photographies) (Louis Vuitton, « Collection VOYAGER AVEC… – 2013)

■Site Louis Vuitton http://www.louisvuitton.fr/front/#/fra_FR/Collections/Femme/Livres--ecriture

Doris Jakubec a dirigé pendant 23 ans le Centre de recherches sur les lettres romandes de l'Université de Lausanne et se consacre au rayonnement de la littérature romande par des conférences et des publications.

De Nicolas Bouvier, elle a préfacé Le Dehors et le Dedans dans l’édition Points Seuil et édité le livre posthume, Charles Albert Cingria en roue libre.

Marlyse Pietri est la fondatrice des Editions Zoé qu’elle a dirigées jusqu’en 2011.

Elle a publié de nombreux ouvrages de Nicolas Bouvier dont sa correspondance avec Thierry Vernet, la Correspondance des routes croisées.

Nicolas Bouvier, Oeuvres

Édition publiée sous la direction d'Eliane Bouvier avec la collaboration de Pierre Starobinski. Préface de Christine Jordis

(Quarto Gallimard – 2009)

■Site Gallimard http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Quarto/OEuvres11

À quel envoûtement obéit un jeune Suisse bien né, sur le berceau duquel les fées se sont penchées, pour «prendre la route» à 24 ans, ses diplômes en poche, en Fiat Topolino, mais sans un sou vaillant et pour un aller simple ? Il est décidé à en découdre. Avec lui-même, avec la vie et avec l'écriture. De la Yougoslavie au Japon, c'est dur, mais c'est cette dureté qu'il recherche : la descente en soi qui peut être illumination ou descente aux enfers, l'intensité de l'instant et l'ennui qu'il faut meubler avec des riens. Le pittoresque, l'observation ne sont que des supports à la quête de soi et à la douleur de l'écriture, mais ils nous valent des portraits truculents, des récits merveilleux car ce conteur est un enchanteur. Il fait son miel avec les surprises de la route qui ne sont pas ce que l'on croit. Ainsi ce corps encombrant qui réclame chaque jour sa pitance et que frappe un cortège de malarias, de jaunisses à répétitions, sans parler des dents qui prennent la poudre d'escampette. On s'en va «pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels... Sans ce détachement et cette transparence, comment espérer faire voir ce qu'on a vu ?». Mission accomplie. Nicolas Bouvier a payé sa livre de chair et bien au-delà, et son écriture de l'extrême exigence, de l'économie du mot, fait de nous des visionnaires par procuration auxquels il arrache «des râles de plaisir».

Il faudra repartir

Voyages inédits

(Payot – 2012)

■Site Payot

http://www.agendaculturel.com/Livre_Carnets_de_route

Des textes inédits rédigés en des pays sur lesquels le célèbre voyageur n'a rien publié de son vivant : telles sont les pépites de ses archives sur près d'un demi-siècle, du jeune homme de dix-huit ans qui, en 1948, écrit son premier récit de voyage entre Genève et Copenhague, rempli d'illusions qu'il veut 'rendre réelles', à l'écrivain reconnu qui, en 1992, sillonne les routes néo-zélandaises, à la fois fourbu et émerveillé. Tout le talent de Nicolas Bouvier apparaît dans ces carnets : portraitiste et observateur hors pair, mais également reporter, historien, ethnographe, conférencier, photographe, poète.

[1]Nicolas Bouvier, « Le Hibou et la Baleine », Zoé, 1993 – publié à l’occasion du film de Patricia Plattner, « Nicolas Bouvier, le hibou et la baleine ».

[2]« Réflexions sur l’espace et l’écriture » (p.1054) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009

[3] « Ces rêves venus du froid » (p.1099) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009

[4]Ibid., (p.1054)

[5]Ibid., (p.1057)

[6] « Notes en vrac sur le visage » (p.703/704) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009

[7] « Tribulations d’un iconographe » (p.1087) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009

[8] « Réflexions sur l’espace et l’écriture » (p.1054) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009

[9]Ibid., (p.1059)

[10]Ibid., (p.1062)

[11]Ibid., (p.1088)

[12](p.1077)

[13] (p.1085)

[14] « L’usage du monde » (p.344) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009

[15]Ibid., (p.353)

[16] « La descente de l’Inde » (p.460) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009

[17]Ibid., (p.463)

[18] « L’usage du monde » (p.379) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009

[19] « La descente de l’Inde » (p.464) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009

[20]Ibid., (p.444)

[21] Nicolas Bouvier, (Le Nord) Le hibou et la baleine

22:18 Publié dans Nathalie Riera, Nicolas Bouvier, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

08/03/2014

Charles Racine, Légende Posthume

CHARLES RACINE

---------------------------------

© Poète suisse francophone

Charles Racine / 1927-1995

LÉgende Posthume

Avec une préface d’Yves Peyré

Éditions Grèges