09/06/2024

Les Carnets d'Eucharis (automne 2024) - Abonnement/Souscription

|

|

|

|

11:08 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

29/10/2023

Italo Calvino, un regard jamais à sec - par Nathalie Riera

italo calvino, UN REGARD JAMAIS À SEC

Une lecture de NATHALIE RIERA

___________________________________

calvino

LIGURIES

Traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff

Edition bilingue

[Editions nous, 2023]

De ma lecture de Liguries d’Italo Calvino (livre composé de 5 textes inédits écrits entre 1945 et 1975 et de 6 poèmes, « Les eaux-fortes de Ligurie », écrits pendant la Résistance), outre le regard précis et lucide de l’écrivain, je retiens que son écriture ne relève pas seulement de son goût à explorer le monde ou à seulement donner forme à ses propres émotions, mais qu’elle est surtout le moyen de faire usage du « juste emploi du langage », celui même qui « permet de s’approcher des choses (présentes ou absentes) avec discrétion, attention et prudence, en respectant ce que les choses (présentes ou absentes) communiquent sans le secours des mots. »[1]

Italo Calvino est connu pour son souci de l’exactitude en littérature, et ce au moyen « d’images visuelles nettes, incisives, mémorables » ou d’« un langage aussi précis que possible ». Ce qu’il attendait de la littérature c’est qu’elle lui soit « la Terre promise où le langage devient ce qu’il devrait être en vérité », à même de pouvoir créer des anticorps contre « la peste langagière » mais contre aussi celle des images véhiculées par les médias, lesquels « ne cessent de transformer en images le monde, le multipliant dans une fantasmagorie de jeux de miroirs ». Chez lui la « recherche de l’exactitude » reposait sur « l’emploi de mots qui rendent compte avec la plus grande précision possible de l’aspect sensible des choses ». On lui connait aussi la pratique des exercices de description et sa reconnaissance pour les poètes Williams Carlos Williams, Marianne Moore, Montale, Ponge, Mallarmé. Avec Liguries, récemment publié aux éditions Nous, c’est le regard éclairé d’un documentariste et en même temps celui d’un écrivain désarmé et dans le désarroi face à un territoire menacé, celui de la Ligurie qui, présente dans beaucoup de ses écrits, lui était particulièrement chère.

Dans le premier texte « Ligurie maigre et osseuse », Calvino dresse un portrait minutieux de la Ligurie oubliée des paysans : « Différentes de toutes les campagnes qu’on trouve en plaine ou dans les collines, la campagne ligure semble, plus qu’une campagne, une échelle. Une échelle de murs de pierre (les “maisgei”), et d’étroites terrasses cultivées, (les “fasce”), une échelle qui commence au niveau de la mer et grimpe parmi les hauteurs arides jusqu’aux montagnes piémontaises : témoignage d’une lutte séculaire entre une nature avare et un peuple aussi travailleur et tenace qu’il a été abandonné et exploité. »

Avec le Piémont et l’Abruzze, la Ligurie est une des régions qui compte un fort pourcentage de propriétés paysannes. Mais les transformations sociales, économiques et territoriales vont bouleverser progressivement cette civilisation paysanne dès les années 1920 et 1930 et plus fortement encore dans les années 1950 et 1960. Dans Vent largue, l’écrivain Francesco Biamonti, ami d’Italo Calvino, définit ce bouleversement irréversible par une image très significative, celle d’une « Ligurie qui entre dans l’Erèbe »[2]. Cette transformation radicale se traduit par une exploitation du paysan ligure, soumis autant par le capitalisme terrien que le capitalisme industriel, mais aussi par l’exode rural, la désertification des villages, le développement d’une économie touristique et de la spéculation immobilière qui s’y rattache. Mais l’un des points forts reconnu chez le paysan des montagnes ligures c’est la formation de son caractère à force de « lutte continue contre les adversités », souligne Calvino, et parmi elles, la dure période de la Résistance pendant laquelle il a fait montre d’enthousiasme, d’esprit combatif, de solidarité et de désintérêt. Les Casteluzzi, ainsi nommés les habitants de Castelvittorio, village « confiné sur une hauteur de la Val Nervia », sont décrits par Calvino comme de grands travailleurs et grands chasseurs qui « se rendirent célèbres par l’acharnement avec lequel ils défendirent leur village à chaque fois que les Allemands ou les fascistes tentèrent de le conquérir. Castelvittorio compta plus de soixante morts pendant les vingt mois que dura le combat, la plupart des maisons furent incendiées par les Allemands, mais le nombre des Allemands morts sous les coups de quatre-vingt-onze vieux chasseurs de sangliers fut plus élevé encore. […] Dans l’histoire de ces vallées, la guérilla des brigades Garibaldi restera comme leur épopée […]. » Les populations des régions de la Ligurie, ruinées par la guerre, et parce que le fascisme leur interdit l’expatriation, seront alors vouées à une émigration vers les villes proches de la Riviera italienne. Là-dessus, Calvino s’interroge : « Un progrès pour la vie et la production des populations de l’arrière-pays ligure est-il envisageable ou ces populations sont-elles vouées à l’émigration ou à la disparition ? »

Nous sommes en 1972 quand l’idée d’une zone protégée dans la province d’Imperia (à l’intérieur des terres de Vintimille et de Sanremo) est à l’étude. Les premières investigations autour d’un projet de « Parc naturel » dans les Alpes Ligures démarrent en 1980, mais il faut attendre 1997 pour parvenir à un accord minimal et 2007 pour un accord sanctionné à l’unanimité. Le Parc Naturel Régional des Alpes Ligures est réparti sur trois vallées (Nervia, Argentina et Arroscia). Sur la question du devenir de la Ligurie et de son espace rural, je renvoie à la lecture d’un article de Françoise Lieberherr[3], pour son analyse juste et pertinente sur l’opposition des autochtones à ce projet, du fait que celui-ci a surtout été « conçu par des urbains, pour des urbains ». Lieberherr souligne l’existence d’une « domination du discours urbain sur le rural »[4]. Face à l’expansionnisme technologique sur l’environnement, écrit-elle, mais aussi « la consommation accrue d’espace, le gaspillage d’énergie, la destruction irréversible des sites et des ressources, les urbains se préoccupent de la protection du territoire, encore peu technicisé, et demandent sa conservation. » On imagine alors fort bien les types de projets qui vont s’élaborer en réponse à ce besoin de protection. Lieberherr évoque entre autres « les stratégies protectionnistes ou productivistes de l’espace ». La question du maintien de la paysannerie est également posée, la composante du tourisme agissant davantage comme élément complémentaire plutôt que concurrentiel ! Si Lieberherr n’hésite pas à soulever des « contrastes écologiques », à ceux-ci, écrit-elle, s’ajoutent des « contrastes sociologiques révélateurs » : « en 1979 dans l’aire du parc, 82 % des habitants concernés résident sur la côte, alors que 85 % du territoire se situent dans la zone périphérique de l’arrière-pays […] le parc naturel localisé dans l’arrière-pays est créé pour répondre aux besoins de la population côtière. » Toujours d’après Lieberherr, il est à noter qu’« en 1861, presque les trois-quarts des habitants résidaient dans l’arrière-pays, et les bourgs des vallées étaient plus importants que les villes côtières. Le mode de vie s’articulait sur une économie à prépondérance agricole autarcique. » Mais dans l’après-guerre, face au développement du tourisme de masse, le décor n’est plus le même. Les pôles d’attraction se jouent désormais sur la frange côtière, avec une extension de l’urbanisation, source d’accélération économique, peut-on lire, mais aussi de « dévitalisation parallèle de l’arrière-pays ». Dans l’exemple de la culture de l’huile en Italie, pays depuis longtemps ruiné par la floriculture estimée plus rentable, Calvino dénonce déjà à son époque que : « la production ligure fondée sur le système de moulins rudimentaires privés sera supplantée par l’affluence des huiles espagnoles et tunisiennes. Les oliveraies seront de nouveau abandonnées ou vendues pour faire du bois. » Autre ennemi pointé du doigt, et peut-être le pire, est la rareté de l’eau dans les campagnes ligures : « Pour les cultures florales, l’eau se trouve canalisée dans des tuyaux et conservée dans des bassins de ciment. Il ne serait pas très difficile de faire venir des cours d’eau des montagnes, de construire de nouveaux aqueducs, des bassins artificiels, des structures de soulèvement : il ne serait pas très difficile de faire de la Ligurie une zone agricole florissante. Mais les revenus des maisons de jeu et des grands hôtels servent à construire des funiculaires, des terrains de golf, des établissements de bain, servent à enrichir davantage les propriétaires des maisons de jeu et des grands hôtels. » Pour Calvino, il revient donc au paysan de continuer « sa lutte vaine et solitaire à coups de bêche » !

Parce que l’Italie est un pays qui figure parmi mes tropismes géographiques, un article de Frédéric Fogacci[5] va retenir mon attention, et ce afin de mieux appréhender cette « Ligurie maigre et osseuse » décrite par Calvino.

En Italie, la création de l’Etat-Nation s’est opérée par unification progressive. Lente mise en place de la construction de la nation italienne, lente adhésion à l’autorité d’un Etat centralisé et surtout lent développement d’une conscience politique nationale, notamment dans la paysannerie italienne la plus pauvre, soumise à une double exclusion à la fois économique et politique. Le monde rural, assurément opposé au pouvoir central, est perçu par l’élite bourgeoise comme un obstacle au projet national, le définissant comme un espace marginal anti-unitaire. Mais ce sont principalement dans les régions du nord de l’Italie que se tiendront plusieurs mobilisations paysannes et manifestations ouvrières, génératrices d’un ensemble de mouvements influents, comme Les Ligues de Résistance (peu après 1870, dans la vallée du Pô notamment), ou encore le mouvement hétérogène de La Boje ! (1884-1885), rassemblant des journaliers agricoles, des métayers et des petits propriétaires terriens, mais également l’insurrection du Bienno Rosso, deux années rouges qui suivront la Première Guerre mondiale (de 1919 à 1920), sans oublier la création de l’organisation syndicale paysanne italienne, la Federterra (en 1901). Il commence à se faire entendre dans la sphère rurale un discours contestataire anti-monarchiste, nourri des idées socialistes et catholiques, mais non sans le risque d’un embrigadement au sein des partis fascistes. Frédéric Fogacci précise que durant les grèves de 1901, « le taux de syndicalisation des grévistes est, fait assez rare, plus important chez les ruraux que dans le monde industriel (en 1902, environ 71% des grévistes dans le monde rural agissent sous la direction d’une organisation syndicale) […] Ce n’est qu’après 1906 que la Federterra […] se mue en organisation rénovatrice du monde paysan. » Supprimée par le gouvernement Mussolini, la fédération se réorganisera à Bari en 1944 sous le nom de Nuova Federterra.

***

Ces textes précieux d’Italo Calvino, rassemblés ici sous le titre de Liguries, ne souffrent d’aucun anachronisme, mais nous éclairent plutôt sur une réalité plus que jamais criante de vérité, avec la promesse d’une immersion historique et sociologique dans la Riviera du Ponant, et ses villes comme Sanremo, Savone et Gênes.

Baptisée « ville de l’or », Sanremo va participer à la construction intellectuelle de Calvino comme elle va conditionner sa vision du monde et sa poétique littéraire. Le Sanremo de l’écrivain, c’est la route de San Giovanni qui mène à la maison familiale la Villa Meridiana ; c’est aussi l’ancien quartier de la Pigna avec son empilement labyrinthique de ruelles, les volets verts de ses maisons « recroquevillées comme des artichauts, ou comme des pignes de pin », mais il y a aussi le Sanremo devenu « ville de grand tourisme » dès 1905, où toute « la fine fleur de la bourgeoisie internationale » y régnait, pendant que les pauvres grouillaient dans la Pigna, « à quelques pas du casino où l’on joue avec de l’or », la Pigna « toujours plus vieille et toujours plus sale, avec les étables au rez-de-chaussée, sans égouts, sans toilettes, avec le chariot qui passe le matin pour renverser les pots de la nuit. » L’écrivain ne peut que se désoler à chaque fois de ce triste tableau du monde aux « contradictions les plus stridentes » !

Une des autres réalités vécues par l’écrivain sera sa première formation partisane à la Résistance armée, avec son rattachement à la 2ème Division d’assaut Garibaldi « Felice Cascione ». Après l’Armisitice du 8 septembre 1943, Italo Calvino prend part à la bataille de Bajardo le 17 mars 1945. Le village de Bajardo, dans la province d’Imperia, devient un bastion de la Résistance partisane pour beaucoup de jeunes qui refusent de se laisser enrôler par la République de Saló connue pour être sous influence nazie.

Une présentation des Liguries d’Italo Calvino est signée Martin Rueff avec un très beau texte, Du fond de l’opaque j’écris. À propos de « l’œil vivant » que Calvino-reporter a exercé, notamment dans plusieurs de ses textes rassemblés dans Descriptions et reportages, ces mots du traducteur : « Calvino est un observateur d’une rigueur extrême qu’on ose dire impeccable et même implacable ; il excelle à décrire la nature, les étendues, les reliefs, les couleurs et les atmosphères d’un lieu. Il sait, comme Pavese et comme Pasolini, mais différemment d’eux aussi, inscrire les hommes dans une terre et une terre dans des visages et leurs destins. »

Octobre 2023

[1] Pour cette introduction, je ne pouvais passer à côté de l’une des 6 conférences d’Italo Calvino, « Exactitude » de Leçons américaines et dont les citations sont issues.

[2] « C’est la civilisation de l’olivier. Une civilisation magnifique. Il y a deux mille ans, les Grecs nous apprirent à greffer l’olivier sur le chêne vert. Aujourd’hui, après deux mille ans, cette civilisation est morte et ses communautés sont mortes avec elle. C’était une société très douce. Quiconque pouvait bien y vivre avec un peu plus de cinq cents oliviers. Maintenant, cela n’est plus possible : les oliveraies restantes sont presque toutes abandonnées, les gens d’aujourd’hui sont seuls, dénaturés. On survit avec les floricultures, les serres ont remplacé les oliveraies et les plus malchanceux sont obligés d’être serveurs à Monaco. La civilisation de l’olivier est morte, mais aucune autre ne l’a remplacée. », Vent largue, éd. Verdier, 1993.

[3] « L’espace rural, ultime “colonie” des pays développés ? paru dans Revue de géographie alpine, tome 71, n°2, 1983.

[4] https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1983_num_71_2_2527

[5] « La politisation des campagnes italiennes : enjeux et bilan » : https://www.cairn.info/revue-parlements1-2006-1-page-91.htm

Pour + d'infos

19:16 Publié dans ITALIE, Italo Calvnio, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/06/2023

Les Carnets d'Eucharis au Marché de la Poésie - 2023

|

|||||

19:44 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

24/05/2023

Les Carnets d'Eucharis et son numéro hors-série dédié à Edmond Jabès - Périphérie du Marché de la Poésie - Paris

Dans le cadre de la Périphérie du Marché de la Poésie, Ent’revues a le plaisir de vous inviter à une soirée

Jeudi 25 mai 2023 à 18h30

à la Maison des Sciences de l’Homme – 54, Bd Raspail – 75006 Paris

autour de la revue Les Carnets d’Eucharis et de son numéro hors-série

Edmond Jabès – Dans la nuit d’encre et de sable

une conversation entre

Marcel Cohen, Didier Cahen, Bernard Grasset, Marc-Alain Ouaknin

animée par Martine Konorski et Yves Boudier

Entrée libre.

Réservation recommandée : info@entrevues.org

Pour + d’infos : CLIQUER ICI

13:57 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Martine-Gabrielle Konorski, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/05/2023

Les Carnets d'Eucharis - Numéro anniversaire - 2023

NUMÉRO – ANNIVERSAIRE

ÉDITION 2013 # 2023

[PARUTION LE 16 MAI 2023]

LES CARNETS

D’EUCHARIS

[Numéro-anniversaire]

2023 : dixième année d’édition pour La revue Les Carnets d’Eucharis ! Un spécial numéro-anniversaire (140 pages) est également accompagné d’un hors-série (120 pages) dédié au grand écrivain et poète que fut Edmond Jabès.

Au fil de ses 10 numéros, la revue Les Carnets d’Eucharis s’est à chaque fois investie de l’impératif d’écritures « plurielles », toujours dans le vœu d’assurer une fonction agrégative, en réunissant différents styles d’écriture relevant autant du genre poétique que du genre narratif.

Pour ce numéro évènementiel 2013 # 2023, nous retrouverons les rubriques habituelles :

« Au pas du lavoir » et son anthologie de poésie contemporaine qui rassemble 12 poètes et pour chacun une approche créative de l’écriture tout aussi inédite que singulière. Parmi les invités : Anne Barbusse, Chantal Bizzini, Sophie Brassart, Alain Fabre-Catalan, Romain Fustier, Gery Lamarre, Hervé Martin, Joël-Claude Meffre, Damien Paisant, Nathalie Riera, Jos Roy, Benoît Sudreau, Jean-Charles Vegliante et Gabriel Zimmermann.

Pour « À Claire-Voix » le poète Etienne Faure répond aux questions de Martine Konorski. Etienne Faure a publié depuis de nombreuses années chez Champ Vallon (Légèrement frôlée, Vues prenables, Horizon du sol, La vie bon train, Ciné-Plage) et chez Gallimard depuis 2018, avec Tête en bas (qui a reçu le prix Max-Jacob), Et puis prendre l’air, Vol en V. Autant de recueils qui ont conduit Martine Konorski à en savoir davantage sur son travail d’écriture, sur la fabrique de son art poétique, sur ses lectures et références multiples et de tous les genres.

« ClairVision » accueille Marc Mercier et Richard Skryzak dans un entretien détonant : « Vive la Poésie électronique ! » Marc Mercier est poète, écrivain et vidéaste, co-fondateur en 1988 du Festival international Les Instants Vidéos de Manosque, devenus ceux de Marseille en 2003, sous l’égide de l’association Les Instants Vidéo Numériques et Poétiques. À travers ce portrait dialogué, Richard Skryzak nous propose « de découvrir l’œuvre polymorphe et les idées de cet artiste à part, éternel voyageur et passeur de cultures, pour qui les mots et les images constituent autant d’actes de “résistance”. Pour qui surtout le Désir s’incarne dans toutes les formes Poétiques possibles, de l’écriture à l’image électronique ».

Dans cette même rubrique Nathalie Riera aura à cœur de poursuivre sa « série art italien » qui s’ouvrait en 2021 avec un portrait de la critique d’art dissidente Carla Lonzi. Pour ce numéro, elle a choisi de rendre hommage à Pino Pascali (1935-1968), une comète dans le milieu de l’art italien. Sculpteur, peintre et performeur à l’œuvre exceptionnelle et à la carrière fulgurante, Pascali est l’un des pionniers de l’Arte Povera, mouvement contestataire qui est apparu à la fin des années 1960, s’opposant au pop art américain et au mercantilisme de l’art.

Le « Labo des langues » s’ouvre sur la poésie « d’un réalisme cosmique à la Lucrèce » de Maria Borio. Née à Perugia en 1985, diplômée en Littérature italienne, « sa poésie exigeante, parfois proche d’une vision revisitant l’enfance, ou une image d’enfance assumée comme telle, atteint dans ses derniers recueils à une véritable "transparence" proche de la méditation philosophique et spirituelle ». Les poèmes choisis sont traduits par Jean-Charles Vegliante.

Jane Hirshfield rend hommage à Robert Elwood Bly (1926-2021), à travers une sélection de 5 poèmes traduits par Geneviève Liautard. Bly restera toute sa vie fidèle à sa région natale, le Minnesota. Paysan fermier, il mènera aussi des activités de traducteur, d’éditeur et d’écrivain. Son œuvre se concentre sur la puissance du mythe, la méditation, la poésie des Indiens d'Amérique et les contes.

Lucile Charton, Elisa Deutsch, Erika Neav et Martina Zizzari, étudiantes du Master TLEC italien (Master de Traduction Littéraire à l’Université Lumière Lyon 2), avec leur enseignante Sandra Bindel, nous proposent leurs chantiers de traduction. Parmi les poètes sélectionnés, Claudio Pozzani – que Fernando Arrabal définit comme « un maître de l’invisible, un débusqueur de rêves, un voleur de feu. Ah ! que son cœur danse dans l’alcôve fêtée… » – et Viviane Ciampi, née à Lyon d’un père toscan (Pise) et d’une mère lyonnaise. Sur le site des éditions Al Manar, on peut lire : « Son goût pour les mots se nourrit de l’intérêt de son père pour la parole chantée des poètes, sa passion pour la musique lui a été transmise par son grand-père. Dans les années 1970, elle s’installe à Gênes où elle découvre la poésie de Campana, Sbarbaro, Montale, De Andrè ».

Format : 16 cm x 24 cm | 140 pages (dont un portfolio)

| France : 32 € (frais de port compris) – 25 € (sans frais de port)

Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation Jan Michalski.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

47 € (ABONNEMENT-PROMO)

■ Pour une commande globale de l’édition 2023 qui comprend le numéro-anniversaire de la revue (2013#2023) et une édition spéciale « Edmond Jabès. Dans la nuit d’encre et de sable ».

Pour votre commande CLIQUER ICI

CONTACT : Nathalie Riera nathalriera@gmail.com /

12:40 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Edmond Jabès - Dans la nuit d'encre et de sable (édition spéciale Les Carnets d'Eucharis, 2023)

LES CARNETS

D’EUCHARIS

[Édition spéciale 2023]

EDMOND JABÈS

DANS LA NUIT D’ENCRE ET DE SABLE

[PARUTION LE 16 MAI 2023]

Stéphane Barsacq Didier Cahen

Marcel Cohen Anne de Commines

Alain Fabre-Catalan Alain Freixe

Bernard Grasset Steven Jaron

Martine Konorski Etienne Lodého

Joël-Claude Meffre Michel Ménaché

Marc-Alain Ouaknin Rosie Pinhas-Delpuech

Raphaël Rubinstein André Ughetto

Rosmarie Waldrop Catherine Zittoun

Edmond Jabès : Dans la nuit d’encre et de sable, numéro hors-série des Carnets d’Eucharis (2023) est une monographie consacrée au grand écrivain que fut Edmond Jabès (1912-1991). Cette édition inédite a été rendue possible grâce au concours de certains de ses proches et des auteurs qui, se sentant en affinité avec l’œuvre, ont volontiers accepté d’écrire pour ce numéro, l’occasion aussi de (re) découvrir un pan de la littérature et de la pensée moderne.

Parmi ses proches, Marcel Cohen nous a autorisé la publication de quelques extraits de ses entretiens avec Jabès. De même que Rosmarie Waldrop, une des meilleures spécialistes de Jabès et qui a été son amie pendant plus de vingt ans, nous a autorisé et permis de publier des extraits inédits en français de son essai Lavish Absence, livre considéré par Marcel Cohen comme majeur. C’est Rosmarie Waldrop qui a introduit Edmond Jabès aux États-Unis. Steven Jaron, également un des meilleurs connaisseurs de Jabès, nous a permis de publier un texte inédit en français. Quant à la fille de Jabès, Viviane Crasson-Jabès, elle a accompagné avec beaucoup d’intérêt et de générosité ce travail qu’elle considère comme important.

Edmond Jabès, quatre syllabes qui ouvrent l’espace de cet écrivain majeur du XXe siècle dont l’œuvre est aussi vaste que forte. Ce hors-série en propose une vision plurielle, incluant quelques textes inédits traduits en français, et donne la parole à des spécialistes et amis qui l’ont bien connu comme à des auteurs qui se sentent en affinité profonde avec cette création unique en son genre. C’est d’ailleurs à cet exercice de lecture et de traduction que Jabès invite le lecteur pour la re-création permanente de ses écrits indomptables ne relevant d’aucun mouvement, centrés sur la Question qui génère d’autres questions, à l’infini, pour toujours aller à la rencontre de soi et de l’Autre.

La coordination de ce hors-série assorti d’un cahier visuel en quadrichromie est assurée par Martine Konorski.

Des textes, des lettres, des manuscrits, des entretiens et des témoignages ont aidé à la réalisation de cet ouvrage exceptionnel.

●●●

Je suis le fond oublié de la mer. Je suis le rêve impossible de l’eau lasse. Le ciel a du sable dans les cheveux.

……………………………………………………………………………………………..

- ●●● Edmond Jabès

Format : 16 cm x 24 cm | 120 pages (dont un portfolio)

| France : 27 € (frais de port compris)

Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation Jan Michalski.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pour votre commande CLIQUER ICI

CONTACT : Nathalie Riera nathalriera@gmail.com /

11:53 Publié dans Edmond Jabès, Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/02/2023

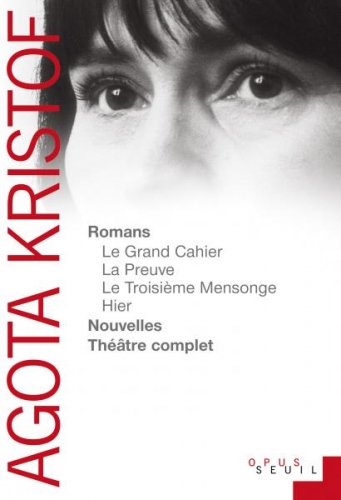

Ç’AURAIT ÉTÉ MIEUX SI J’ETAIS RESTÉE EN HONGRIE - par Nathalie Riera

Hommage à Agota kristof

— texte composé en vers libres

© Nathalie Riera, février 2023

23 octobre 1956 : Budapest se soulève au nom de la liberté

Ce sera la première insurrection armée contre un régime communiste

Le peuple refuse la tutelle soviétique

Une statue de Staline est renversée

Le 4 novembre 1956 : plus de 1500 chars frappés de l’étoile rouge déferlent sur la capitale

La ville est sous le feu de l’artillerie et de l’infanterie

« Des chars, du sang, la liberté confisquée » !

Les civils se battent pied à pied

Et malgré que les obus tombent et que le pays s’enflamme

Les occidentaux vont rester l’arme aux pieds !

Il faut dire que Français et Britanniques se trouvent, au même moment, empêtrés dans une opération militaire sur le Canal de Suez

L’ancien Premier Ministre János Kádár est placé au pouvoir

La répression fait plus de 20 000 morts tandis que 200 000 hongrois se réfugient en Europe de l’ouest.

Agota Kristof a 21 ans en cinquante-six

quand l’exil la conduit jusqu’en territoire francophone.

S’enfuir de la petite cité médiévale de Köszeg

– qui se trouve à quelques pas de la frontière autrichienne.

Fuir à travers bois, la nuit, avec mari et nourrisson,

passer les gardes-frontières occupées par des Russes,

avant de poser pied à Neuchâtel, en Suisse romande.

Perdre un pays et tout ce qui pouvait l’y rattacher ;

parmi les autres pertes, ses manuscrits écrits en hongrois :

des poèmes de jeunesse – elle écrit depuis ses 13 ans.

Les aléas de l’Histoire lui font adopter le français,

mais plus que de l’adopter, le français sera pour elle :

affronter une langue qui est en train de tuer sa langue maternelle.

Agota Kristof parle le français mais ne le lit pas.

Ses premiers textes écrits en français sont des pièces de théâtre.

5 ans après son arrivée en Suisse elle affirmera

être « redevenue une analphabète »… L’analphabète

est un récit autobiographique paru en 2004.

Sur ce roman Agota est sans complaisance aucune ;

elle dit regretter d’avoir publié L’analphabète : (14)

« C’est pas de la littérature, c’est du mauvais journalisme ».

La ville de Köszeg est au centre de ses trois romans :

Le Grand Cahier, La Preuve et Le Troisième Mensonge.

L’écriture ne pouvant assurer ni vivre ni couvert,

Agota travaille dans une manufacture horlogère,

toute la journée chez Ebauches SA à Peseux,

et le soir elle écrit des poèmes en hongrois et français.

Si l’exil provoque un besoin compulsif d’écrire,

pour Agota : « Il faut du courage pour écrire certaines choses ».

Aussi survivre aux douleurs multiples du déracinement.

Mais comment traduire l’exil avec la langue de Voltaire,

cette « langue ennemie » qui deviendra pourtant langue d’écriture ?

Agota Kristof abhorre les sensibleries littéraires.

Pour elle, pas de place aux mensonges des sentiments et des mots.

S’en tenir aux faits. Aller à l’essentiel. Seulement ça.

Elle « regarde souvent les cartes postales de Köszeg »[1],

elle n’aurait jamais dû quitter la Hongrie. « Si j’avais su

que je resterais toujours, je ne serais pas partie. Oui,

je regrette ce choix. » « Hier tout était plus beau… ». Oui.

« … la musique dans les arbres

le vent dans mes cheveux

et dans tes mains tendues

le soleil »[2].

Agota Kristof arrête d’écrire en 2005.

Sa machine à écrire, son dictionnaire bilingue hongrois-français,

puis ses manuscrits de romans et d’œuvres théâtrales

seront vendus aux Archives littéraires suisses, à Berne.

Elle meurt le 27 juillet 2011 à Neuchâtel.

[1] Claire Devarrieux, Libération, 5 septembre 1991.

[2] Agota Kristof, Hier, in Opus Seuil, 2011.

19:42 Publié dans Agota Kristof, Nathalie Riera, SUISSE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/06/2022

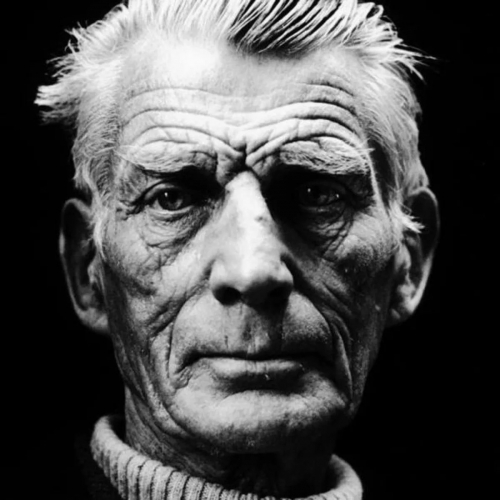

Monologue sur un portrait - par Nathalie Riera

NATHALIE RIERA

Monologue sur un portrait

[Samuel B.]

■■■

---------------------------

Extrait

Texte inédit

« Que sait-on de toi, Samuel B. ? Tu es de ceux qui ont toujours pensé qu’un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous, fallait sentir quelque chose en soi se pourfendre, pas de théorie, jamais, tout commence avec le corps, dirait ton ami Paul A. Ton regard ressemble à une mer gelée, et avec tes yeux d’un bleu clair un peu glacial, une sorte d’angoisse transparait, qui a marqué ton visage taillé à coups de serpe. Comment ne pas s’intéresser à toi ? Il y en a un qui a cherché à te connaître. Tu te souviens, c’était en 1968, ta rencontre avec Charles J, un an avant qu’on te décerne le prix Nobel de littérature. Tu te souviens à quel point tu l’intimidais, impressionné par ce qui se dégageait de ta personne. Il y aura plusieurs rencontres entre vous. On peut se retrouver en face de toi sans que tu n’émettes un seul mot, et ça peut durer un long moment ce temps sans parole, ce mutisme malaisant, mais en même temps, paradoxe, ce silence ouvre des perspectives de dialogue. Charles J. était si jeune à l’époque de votre première rencontre, mais c’est peut-être celui qui aura le mieux saisi ton étrangeté. On vous dirait tous deux unis, scellés par un curieux conciliabule, mais Samuel B. tu n’es pas homme à t’épancher. Que s’est-il passé ce jour-là, quand cet homme s’est jeté sur toi, on a parlé d’un clochard avec un poignard, ce coup aurait pu t’être fatal ! Tu souffriras néanmoins d’une fragilité pulmonaire. Austère, minimaliste, monacal, des vocables qui te vont bien. Tu te souviens ces années à Montparnasse, désorienté, perdu, sans ressources, et le tunnel dans ta tête. Presque te plaisais-tu à dire que tu n’es jamais né, drôle de révélation que n’être finalement jamais né, tu l’as écrit dans Tous ceux qui tombent. Samuel B. ta littérature ressemble presque à ta vie, l’écart est très mince entre l’une et l’autre, deux champs qui ne se contredisent même pas… Tu as été profondément marqué par la littérature de Joyce et parmi les artistes, notamment les peintres, ta complicité sera grande avec les Bram et Geer Van Velde, les « peintres de l’empêchement », selon ton expression. D’ailleurs, Charles J. écrira aussi sur ses rencontres avec Bram, comme il a pu le faire à l’occasion de ses rencontres avec toi. Il y a un fait de toi que j’aimerais évoquer, à l’époque où tu recevras ta première distinction, et pas des moindres. Nous sommes en mars 1945 quand tu te vois récompensé d’une croix de guerre et d’une Médaille de la Résistance. Ce prix te semble plus acceptable, voire même moins humiliant que celui du Nobel, qui sera vécu comme une « catastrophe »… Toi et les mondanités, ce n’était pas ton fort, tu me fais penser à cet autre écrivain autrichien Thomas B. et ses fameux Mes prix littéraires, neuf petits récits aux discours assassins face à la vanité de l’industrie littéraire. Samuel B. : si la solitude n’est pas toujours ou forcément un écrin du bonheur, pour toi ce sera surtout l’écriture et son appel infini à la transgression, l’écriture comme l’affirmation d’une expérience extrême, ainsi que le disait Rilke au sujet de l’œuvre d’art, laquelle était pour lui toujours liée à un risque. Avec toi, Samuel B. ce sera l’écriture toujours à l’ombre du silence, à l’ombre du silence, l’écriture, toujours à l’ombre, l’écriture du silence, du silence l’écriture toujours à l’ombre, à l’ombre l’écriture toujours du silence. »

(c) Juillet 2021

18:45 Publié dans Nathalie Riera, Samuel Beckett | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

12/03/2022

Les Carnets d'Eucharis - "Sur les routes du monde, vol. 3" - Une lecture de Mazrim Ohrti (Poezibao)

par Mazrim Ohrti – POEZIBAO

___________________________________

[Les Carnets d’Eucharis – Sur les routes du monde #3 – 2021]

Une fois de plus, explorons la magnifique revue toute en nuances de Nathalie Riera et de ses complices dont le sous-titre promet une pérégrination « tous azimuts ». Confrontons-nous à une mondialité affranchie des affres du mondialisme. L’édito convoque les écrivains-voyageurs, d’Homère à Sylvain Tesson en passant par Chateaubriand, Jack London, Nicolas Bouvier, Kerouac, Jacques Lacarrière. Peinture, arts visuels, danses des mots et des corps nous invitent à suivre ce mouvement perpétuel dans les pas de Pina Bausch avec son Tanztheater, de Pippo Delbono, ce « poète intranquille de la scène » ou d’Ilse Garnier à laquelle se rattache d’emblée le nom de spatialisme. On apprend combien l’Afrique lui fut source d’inspiration autrement qu’à travers « un monde exotique ou un réservoir de motifs pittoresques ».

Il y en a comme à l’accoutumée pour la détente et l’érudition, dans l’idée que l’un ne va pas sans l’autre pour peu qu’on veuille se refaire une santé culturelle par les temps qui courent sans se retourner. Rythme et mesure et liberté créatrice extatique ne s’opposent pas, bien au contraire. ▪ LIRE LA SUITE

18:45 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

07/11/2021

Les Carnets d'Eucharis 2021 - En livraison dès le 08 novembre 2021

LES CARNETS D’EUCHARIS

(SUR LES ROUTES DU MONDE – VOL. III]

[LIVRAISON LE 08 NOVEMBRE 2021]

avec le soutien de la Fondation Jan Michalski

Jean-Marcel Morlat Zoé Balthus Patrick Boccard Nicolas Boldych Jean-Paul Bota Jean-Paul Lerouge Zagros Mehrkian Estelle Ladoux Nathalie Riera Alain Fabre-Catalan Martine Konorski Claude Darras Marianne Simon-Oikawa Michèle Duclos Camille Loivier Armelle Leclercq Christophe Lamiot Enos Irina Bretenstein Gérard Cartier Geneviève Liautard Jennifer Grousselas Michèle Kupélian Richard Skryzak Dominique Pautre Jean-Paul Thibeau Barbara Bourchenin Jean-Charles Vegliante Patrizia Valduga Naomi Shihab Nye Angèle Paoli

La route d’Anatolie

[Puis la glaise et la boue s’allument de mille feux et le soleil d’automne se lève sur les six horizons qui nous séparent encore de la mer. Tous les chemins autour de la ville sont tapissés de feuilles de saule que les attelages écrasent en silence et qui sentent bon. Ces grandes terres, ces odeurs remuantes, le sentiment d’avoir encore devant soi ses meilleures années multiplient le plaisir de vivre comme le fait l’amour.]

Nicolas Bouvier L’Usage du monde – éditions Quarto Gallimard

Format : 16 cm x 24 cm | 230 pages (dont un Cahier visuel de 8 pages)

| France : 26 € (frais de port compris)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pour vous abonner :

CLIQUER ICI

pour le sommaire :

CLIQUER ICI

17:08 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/10/2021

Les Carnets d'Eucharis au Marché de la Poésie - sur le stand 110-114 du CipM

|

38ème bis Marché de la Poésie Du mercredi 20 au dimanche 24 octobre Place Saint-Sulpice, Paris 6e

|

|

|

|

Le Cipm est au Marché de la poésie, où il accueille un ensemble d’éditeurs et de revues de la Région Sud : Caméras animales, Fidel Anthelme X, Journaud, La Nerthe, L’Ollave, Plaine Page, Vanloo ; Art Matin / GPS, Bébé, Cri-Cri, Fondcommun, GPU, If, Les Carnets d’Eucharis, Muscle, Nioques, Pavillon Critiqvue, Phœnix, Teste. Présentation des livres, des revues, des actions, des projets…

|

23:54 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/04/2021

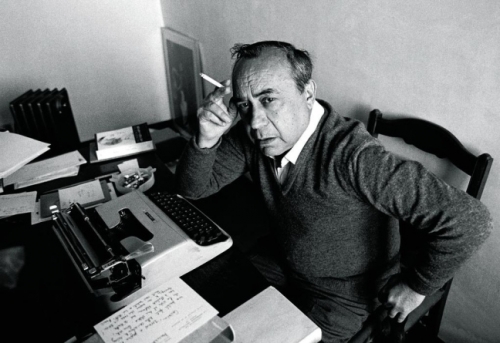

Une lecture de "Siascia - Portrait sur mesure"

Nathalie Riera

______________

[Leonardo Sciascia. Une « expérience d’écrivain en province »]

Leonardo Sciascia | Editions Nous, 2021

■■■

Leonardo Sciascia (1921-1989) ne saurait être vu sous le prisme réducteur d’un écrivain provincial, mais bel et bien un écrivain enraciné dans sa Sicile natale jamais quittée, ou si peu, la Sicile soufrière – l’écrivain est fils et petit-fils de mineurs de souffre –, précisément Racalmuto, dans la province d’Agrigente, sur la côte sud-ouest. Autre lieu tout aussi mémorable dès la plus tendre enfance, loin de « l’âcre exhalaison du soufre en combustion », celui du lieu-dit La Noix, où Sciascia passera ses plus belles vacances ; un lieu de villégiature mais aussi de prédilection pour l’écriture, « tous mes livres ont été écrits dans ce lieu », livres que l’écrivain estime « consubstantiels : aux paysages, aux gens, aux souvenirs, aux affections. » Sur la question de son profond enracinement en province, à l’occasion d’un entretien, il répondra qu’« il est tout à fait de bon sens que l’écrivain vive dans l’environnement humain qu’il connaît le mieux, qu’il donne témoignage d’une réalité à laquelle il est lié par le sentiment, la langue, les habitudes, et dont aucun mouvement, aucun pli, aucune nuance ne lui échappe. »

Sciascia, « une des figures centrales de la littérature “engagée” en Italie – et l’une de ses voix polémiques les plus lucides et précieuses », peut-on lire sur la quatrième de couverture du tout récent Portrait sur mesure paru aux éditions Nous. La traduction des textes et la présentation de l’ensemble assurées par Frédéric Lefebvre, l’ouvrage rassemble un bouquet d’articles et d’essais, dont la plupart ont été écrits pour le journal L’Ora. Si certains textes relèvent de l’autobiographie, d’autres ont particulièrement trait à la Sicile, à son histoire, à ses traditions religieuses, à son immanquable mafia – sujet dont Sciascia a consacré une série de textes, tout en soulignant la complexité du phénomène. Il faut savoir que l’île aura été marquée par plusieurs événements insurrectionnels depuis le XIIIe siècle jusqu’à l’unification italienne (le Risorgimento en 1861), où aurait émergé la mafia.

Avec son texte « La grande soif », écrit à l’occasion du film documentaire de Massimo Mida, l’écrivain rend compte de cette Sicile devenue aride, en proie à la technique et au rêve de l’industrialisation : « L’île a tellement de problèmes. Mais ils sont presque tous liés au problème de l’eau. L’eau disputée jusqu’à la violence et au crime. L’eau qui se perd dans les méandres de la bureaucratie et de la mafia. » … « Le manque complet d’eau a presque vidé de ses habitants le village de Capparini… » … « Licata est la ville la plus assoiffée d’Italie » … « L’eau manque parfois jusqu’à 30 jours de suite. » … « Et voici Palerme, une ville qui était suffisamment approvisionnée […] par l’aqueduc de Scillato et qui manque aujourd’hui terriblement d’eau, en particulier dans les quartiers populaires. » … « Le peu d’eau qui existe est hypothéqué par la spéculation, la violence, le jeu profitable de la revente. Un bien public parmi les plus indispensables est soumis à l’abus, à l’affairisme, au caprice, à la mafia […] ».

En 2003, l’île continue encore à pâtir de cette pénurie, « pénurie d’eau chronique » relate l’hebdomadaire italien L’Espresso, célèbre pour ses enquêtes et ses dossiers sur les scandales économiques et politiques. « Une situation qui profite aux “porteurs d’eau” comme à Cosa Nostra. » Insuffisance des réserves d’eau pour lutter contre les incendies, c’est souvent qu’on laisse alors brûler les forêts ! En 2005, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée, avec pour slogan emblématique Chi ama la vita, non spreca l’acqua (qui aime la vie, ne gaspille pas l’eau). Prise de conscience des habitants sur les problèmes de leur environnement ? Certainement, car depuis ces cinquante dernières années diverses réflexions et actions sont menées, en partie par les mouvements écologistes et les associations syndicales, l’opinion publique se montrant de plus en plus soucieuse des enjeux environnementaux. Mais tout comme Leonardo Sciascia ne faut-il pas s’interroger plus justement sur le « système social sicilien »[1] et ses dysfonctionnements, ainsi que sur l’impuissance des pouvoirs publics, et tenir compte également des mutations culturelles, économiques et sociales.

Parmi les autres sujets de Portrait sur mesure, dans « Le Sicilien Ibn Hamdis », si Sciascia revendique d’être Sicilien, il ne supporte guère ce stupide distinguo qui sépare la Sicile de l’Italie, cette démarcation entre être Sicilien et être Italien, « nous sommes des italiens d’une île qui a une histoire en partie différente de celle de la péninsule italienne ». De surcroît, Sciascia a toujours été soucieux de l’apport de la civilisation des Grecs et des Arabes en Sicile. La Sicile au Moyen Âge sous la domination musulmane est un fait civilisationnel qui tient à cœur l’écrivain, nous rappelant qu’au temps de l’Antiquité « les Grecs ont été comme chez eux en Sicile […] et de même, plus tard, les Arabes ([…] Et les Grecs et les Arabes […] sont encore dans le sang et dans les pensées des Siciliens. » Racalmuto vient de l'arabe Rahl al-mudd.

Hommage est aussi rendu au géographe et cartographe marocain Al Idrissi qui s’installe à Palerme où il rejoint la cour du souverain normand Roger II de Sicile, pour lequel il va travailler sur la réalisation d’un ouvrage connu sous le nom de Livre de Roger. L’ouvrage, composé de plus de 70 cartes qui représentent le monde, est reconnu selon Sciassia comme « une des œuvres géographiques les plus scrupuleuses et relativement fiables du Moyen Âge, et peut-être la plus aboutie ».

Autre moment clé de Portrait sur mesure, celui du texte « Un aveugle demande la lumière électrique », écrit à la suite d’un congrès qui s’est tenu sur trois journées en avril 1960 à Palma di Montechiaro, sous la direction du sociologue militant Danilo Dolci ; un évènement de toute importance, essentiellement centré « sur les conditions de vie et de santé dans les zones sous-développées de la Sicile occidentale ». Parmi les communications du congrès, Sciascia souligne celles de l’écrivain Carlo Levi, du professeur Ettore Biocca, du sénateur Simone Gatto… tous mobilisés, « parmi les paysans et les mineurs de soufre de Palma », à prendre fait et cause contre les conditions hygiéniques et sanitaires des plus déplorables. Sciascia retranscrit l’enquête du professeur Silvio Pampiglione qu’il juge comme « la plus importante contribution de la science médicale aux travaux du congrès ». À la même époque, Robert Guillain[2], dans son article paru dans le journal Le Monde, avait comparé Palma di Montechiaro à la Chine d’avant Mao Tse-Toung.

Palma di Montechiaro, c’est aussi la ville du Prince de Lampédusa, Giuseppe Tomasi, celui qui dans son célèbre roman Le Guépard, publié à titre posthume, dépeint en observateur avisé la Sicile des années 1860. Le livre est jugé par Sciascia comme « une sorte de 18 avril 1948 », une date en référence à la victoire de la Démocratie Chrétienne lors des premières élections générales de la jeune République italienne. Le Guépard « marque la fin du néo-réalisme, de cette littérature d’opposition, et la victoire de valeurs purement littéraires sur des valeurs idéologiques et d’opposition, auxquelles nous croyons que l’art de notre temps est voué, en particulier dans la situation actuelle de l’Italie : c’est pourquoi il représenterait la fin d’un pacte, hérité de l’histoire, entre les intellectuels et les classes populaires. »

Le néo-réalisme italien, né dès la fin du fascisme, est « une façon nouvelle d’intégrer la réalité dans l’art », « est donc la forme de l’opposition dans l’art ». Ce phénomène d’avant-garde culturelle est fortement ressenti par les artistes et les écrivains de l’époque. Sciascia écrit à ce propos : « En 1945, à la libération de l’Italie, une nouvelle génération d’écrivains eut la révélation de ce que l’Italie était en vérité : pas seulement un pays blessé par vingt ans de dictature puis dévasté par une guerre, mais un pays de pauvres trop pauvres et de riches trop riches, un pays de malins trop malins, d’hypocrites trop hypocrites ; un pays d’analphabètes, de conformistes, de soit-disant hommes d’ordre ; un pays arriéré techniquement et moralement, tenu à l’écart des grands courants de la pensée humaine et du progrès civil. Un pays qui déjà avec Francesco Crispi, un homme d’État qui venait d’un bourg comme Ribera, où on comptait alors plus de morts de la malaria que de fraises ; qui déjà avec Francesco Crispi avait entamé ses aventures coloniales coûteuses et tragiques, en laissant derrière lui les problèmes de l’Italie du sud, bien plus urgents et pesants. Cette Italie qui se cachait et se cache encore derrière les écrans de fumée de la rhétorique ; cette Italie que les imbéciles et les fourbes s’efforcent encore de cacher (et à ce propos : quand une alliance se forme entre les imbéciles et les fourbes, faites bien attention que le fascisme est aux portes). Cette Italie, les jeunes écrivains et artistes voulurent la porter à la conscience de la nation, avec toutes les souffrances, les misères, les injustices, les aveuglements dont elle était prisonnière. »

« Découvrir ou redécouvrir Sciascia » finalise le recueil Portrait sur mesure, en retraçant le parcours d’un écrivain qui, après la mort de Pasolini, est devenu « un des intellectuels les plus observés en Italie. »

© Nathalie Riera

Les Carnets d’Eucharis, 26 avril 2021.

[1] « L'aggravation des problèmes d'environnement dans les pays méditerranéens : l'exemple de la Sicile » par Gérard Hugonie, Sedes, Paris – L’information géographique n°5, 1999. https://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_1999_num_63_5_2667

[2] « Palma di Montechiaro, ou la ville pourrie » par Robert Guillain, Le Monde, 15 septembre 1960.

23:02 Publié dans Leonardo Sciascia, Nathalie Riera, Nous | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/04/2021

Instantanés des géographies de l'amour - Une lecture d'Alain Fabre-Catalan

Instantanés des géographies de l’amour (2014-2016)

collection « Au pas du lavoir »

[L’Atelier des Carnets d’Eucharis, 2020]

●●●

par Alain Fabre-Catalan

___________________________________

Comme l’écrit Pierre Reverdy, « les mots sont à tout le monde » et s’adressant aux apprentis que nous sommes lorsque nous nous risquons à les fixer sur le papier, il nous rappelle la seule exigence à laquelle nous sommes tenus, « faire des mots ce que personne n’en a fait ». C’est avec cette exigence accordée à l’écriture et le souci de retenir des « instantanés » de vie que se dessinent les « géographies de l’amour », entre les pages de ce premier opus d’une nouvelle collection initiée par Nathalie Riera.

Véritable libretto à la mesure des mains auxquelles il se destine, dans ces trente-quatre pages se présente un choix de textes comme autant de strates poétiques, de coupes franches à la fois graphiques et autobiographiques qui disent en somme ce que « le cœur pépie d’un Printemps sans guerre ». Comme une mise à l’épreuve de l’écriture dans le temps, ce qui sans doute en constitue la véritable trame, les poèmes ici réunis en trois brèves séquences ont été écrits de 2014 à 2016. Ce sont autant d’« instantanés » offerts à la lecture.

Ainsi s’adresse Nathalie Riera dans le courant des mots qui irriguent les pages tantôt en colonnes serrées, tantôt en lignes brisées, donnant voix aux « perlières des sables contre la sentence des granits » afin que succèdent « aux rivières lentes » les lieux même où le désir n’a cessé de battre. On le comprend dès l’ouverture du recueil, il s’agit de saisir l’inoubliable en forme de ressac, « du noir nous désœuvrons », nous prévient-elle. Et le motif se dévoile dans l’ajustement des mots : « Salmonidé le rêve sans écaille. Saut de carpe, te conter toutes figures détachées des nerfs de l’abîme, tous feuillages ouvragés d’air, toutes ces lignes en italique, balbutiements de pensées, effleurements des fêlures cachées. Bouquet de syringa. Lagerose ou roseau du courage. Le cœur a ses graines de luzerne. »

Laissons au lecteur la promesse de cette géographie intime menant ses pas « au pied du Rastel d’Agay », guidé par « l’amour » en « terre d’Estérel », du « Pic de l’Ours » au « Cap Roux », afin de retrouver sous le ciel de Turin « ceci que j’écris dans l’alchimie de ce que nous sommes de toujours ce même pourpre / des demains et lendemains d’eau douce et le soleil besant d’or ». Le sésame d’un tel voyage dans une mémoire à fleur de peau sera délivré à la dernière ligne de ces « proses de chair » avec cette supplique pour ultime horizon : « dis-moi encore le corps aimé fusion de soie et de feu la calligraphie de l’amour ».

Cette note est publiée dans la Revue Alsacienne de Littérature.

ǀ REVUE : Revue Alsacienne de Littérature n°133 - Septembre 2020

-----------------------------

[BIOGRAPHIE & Lectures complémentaires]

Nathalie Riera est auteure d’un essai : La parole derrière les verrous (L’Amandier, 2007), et de plusieurs recueils de poésie : ClairVision (Publie net, 2009), Puisque Beauté il y a (Lanskine, 2010), Feeling is first/Senso é primo (Le Réalgar, 2011), Variations d’herbes (Petit Pois, 2012), Paysages d’été (Lanskine, 2013). Elle a fondé en 2008 la revue numérique Les Carnets d’Eucharis et dirige depuis 2013 un numéro annuel dans une version imprimée. À ce jour, 9 numéros des Carnets d’Eucharis, parmi lesquels : Susan Sontag (2013), Paul Auster (2015), Charles Racine (2016-2017), Gustave Roud (2018), Claude Dourguin (2019) et Yves Bonnefoy (2020). Sous son initiative, un hors-série a vu le jour en 2017, La Traverse du Tigre (Poésie Suisse romande) et une édition spéciale en 2018, Charles Racine : dans la nuit du papier (monographie sur le poète suisse Charles Racine). Vient de paraître : Instantanés… des géographies de l’amour (L’Atelier Les Carnets d’Eucharis, « Coll. Au Pas du Lavoir », 2020).

19:50 Publié dans Alain Fabre-Catalan, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Les Carnets d'Eucharis - DOSSIER DE PRESSE (2011-2021)

17:27 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Les Carnets d'Eucharis 2020 - une lecture de Mazrim Ohrti sur Poezibao

Les Carnets d’Eucharis 2020

●●●●●Poésie | Littérature | Les Arts de l’Image (photo&vidéo) ●●●●●●

Voici le dernier numéro paru de la belle revue Les Carnets d’Eucharis.

Ce volume s’intéresse à Yves Bonnefoy, disparu en 2016. « Dire non à la nuit » est le nom du dossier qui lui est consacré à travers témoignages et reconnaissance de sa poésie et de son travail de chercheur/critique, dans ce domaine ainsi que dans d’autres tels que peinture, sculpture, musique ou photographie. Au poète de jeter des passerelles entre ces disciplines. Aux mots de constituer un refuge pour le sensible où se croisent les éléments de celles-ci. Le sens d’une démarche s’efface derrière l’objet limité à sa catégorie. Exigences d’élection du sensible restent anecdotiques. Il y a un travail de parole en perpétuel mouvement qui transcende les courants et les genres, qui, inscrite dans la peinture, la forme modelée ou la pierre, se révèle grâce à « la fonction éclairante de la poésie ». Nathalie Riera, Claude Darras, Alain Freixe, Julie Delaloye, André Ughetto et d’autres dispensent leur regard et leur attachement au poète et à son œuvre prolifique, chacun(e) à sa manière. On sait combien la liste des artistes que Yves Bonnefoy aura fréquentés pour exercer son talent est vertigineuse. Lire la suite sur POEZIBAO

15:59 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/04/2020

LES CARNETS D'EUCHARIS (édition 2020) en livraison à partir du 11 mai 2020

LES CARNETS

D’EUCHARIS

[Édition 2020]

YVES BONNEFOY

"DIRE NON À LA NUIT"

ALBERTO GIACOMETTI – NICOLAS DE STAËL

BENJAMIN BROU KOUADIO

[Portraits de Poètes – Vol. III]

[LIVRAISON LE 11 MAI 2020]

avec le soutien de la Fondation Jan Michalski

L’édition 2020 de la revue Les Carnets d’Eucharis, et son troisième volume « PORTRAITS DE POÈTES », est en partie centrée sur le mémorable et regretté Yves Bonnefoy. DIRE NON À LA NUIT réunit 9 contributeurs, pour rendre compte de son acuité de poète mais aussi de son attachement aux artistes. Cette 8ème édition est aussi l’occasion de revenir sur des écrivains et des artistes majeurs, à travers des portraits saisissants comme celui d’Alberto Giacometti en dialogue avec Jean Genet dans son atelier rue Hippolyte-Maindron ; puis celui de Nicolas de Staël en chercheur perpétuel, possédé de peinture, totalement voué aux fulgurances de la création.

Portraits de Poètes avec William S. Merwin (1927-2019) sous le regard bienveillant de la poète Jane Hirshfield qui évoque sa longue amitié avec l’un des chefs de file du renouveau de la poésie américaine après la Seconde guerre mondiale. Pour l’un comme pour l’autre Poetry is a way of looking at the world for the first time (La poésie est une façon de regarder le monde pour la première fois). Quatre poèmes accompagnent cette « amitié en poésie », traduits de l’américain par Geneviève Liautard et Luc de Goustine.

7 voix contemporaines se partagent « Au pas du lavoir ».

Pour la rubrique « À Claire-Voix », nous avons choisi de nous entretenir avec deux personnalités du monde des lettres : Sophie Loizeau, membre du comité éditorial de la revue Formes poétiques contemporaines, puis l’éminent traducteur André Markowicz, qui a traduit l’intégralité de l‘œuvre romanesque de Dostoeïvski (29 volumes), du théâtre complet de Gogol et de Tchekhov, et qui répond à nos questions sur ce qui se joue dans la traduction et la retraduction ainsi qu’entre traduction et historicité.

L’artiste vidéaste, Richard Skryzak, nous entraîne dans ses divagations esthétiques, « divagations » à prendre sûrement au sens de « déplacement total ou partiel », rompre avec la notion de sens commun ou première notion des choses ordinaires. Il y est question de L’invention du Clin d’œil et de ses multiples formes.

Pour « ClairVision », Richard Skyrzak s’entretient avec le peintre et universitaire Benjamin Brou Kouadio sur le devenir de la peinture aujourd’hui, notamment en regard de ce qu’il est convenu d’appeler l’art contemporain.

Les Carnets d’Eucharis, c’est aussi une fenêtre ouverte sur un laboratoire de « Traductions » de textes vivants. La sélection 2020 offre un généreux bouquet de poèmes en langue portugaise (Nuno Júdice), italienne (Italo Testa) et grecque (Giannis Ristos).

Le carnet se referme avec « Et banc de feuilles descendant la rivière » : notes de lectures sur les derniers livres de Cécile Wajsbrot, Pascal Boulanger, Édith Boissonnas, Cees Nooteboom et Alexandre Blaineau.

Un cahier visuel de 8 pages s’ajoute au précédent portfolio Lignes de fuite, en une suite d’instantanés photographiques, sous le titre : Alentour l’horizon. Ces photographies inédites sont assurées par Nathalie Riera.

……………………………………… [Nathalie Riera]

Claude Darras

Julie Delaloye

Laurent Enet

Alain Fabre-Catalan

Alain Freixe

Michel Ménaché

Nathalie Riera

Pierre-Yves Soucy

André Ughetto

La justice nocturne

[Je rêve que je n’ai retenu de la peinture du monde que la Dérision de Cérès, d’Adam Elsheimer, et La Diane et ses filles, de Vermeer.

C’est la « justice nocturne ». Je suis maintenant tout près d’elle. Elle a tourné vers moi son petit visage enfantin, elle rit sous ses cheveux en désordre.]

Yves Bonnefoy

La vie errante

-– éditions Mercure de France

Sophie Loizeau André Markowicz Anne-Lise Blanchard Jacques Estager Corinne Le Lepvrier Martine Konorski Christophe Migault Angèle Paoli Jean-Charles Vegliante Benoît Sudreau Nuno Júdice Italo Testa Yannis Ritsos William S. Merwin…

Format : 16 cm x 24 cm | 216 pages (dont un Cahier visuel de 8 pages)

| France : 26 € (frais de port compris)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pour vous abonner :

CLIQUER ICI

pour l’EDITO & LE SOMMAIRE :

CLIQUER ICI

CONTACT

L’ATELIER LES CARNETS D’EUCHARIS

L’Olivier d’Argens – Chemin de l’Iscle

BP 90044

83521 Roquebrune-sur-Argens Cedex

■ © L’Atelier des Carnets d’Eucharis, 2020

16:44 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

10/04/2020

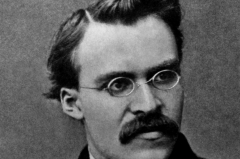

NIETZSCHE, Lettres d'Italie (Note de lecture de Nathalie Riera)

NIETZSCHE

Lettres d’italie

Nietzsche, Lettres d’Italie, paru aux éditions Nous, nous livre un choix de plus de 100 lettres écrites par Nietzsche durant ses différents séjours dans le sud de l’Europe, principalement en Italie, de 1872 à 1888. La traduction de ces correspondances est assurée par Florence Albrecht et Pierre Parlant.

Mener une vie de « Fugitivus errans » – terme employé par Nietzsche dans une lettre à Paul Rée, fin juillet 1879 – répond avant tout du souci d’être rentable à soi-même. Volonté assurément guidée par son état de santé fluctuant mais aussi par l’impératif de s’assurer la tranquillité d’esprit : « vivre des aventures durant quelques années, pour donner à mes pensées du temps, du silence et un terreau frais ».

Le philosophe a quitté l’université de Bâle pour une vie de solitude et de voyage, se contentant de vivre dans de modestes pensions et hôtels, avec l’Italie comme nouveau territoire. Chiavenna, Gênes, Sorrente, Lugano, Venise, Recoaro, Messine, Rapallo, Rome, Florence, Ruta en Ligurie, Cannobio et Turin : autant « de nouveaux territoires, c’est-à-dire de nouvelles hypothèses de vie » (Pierre Parlant). Une vie en ermitage pour se procurer une santé, mais aussi pour éviter d’éveiller en soi « le mauvais génie de l’impatience ». Un tel choix n’est cependant jamais signe d’immobilisme chez Nietzsche. Marcher de longues heures comme à Sorrente, sur les « chemins tranquilles dans la pénombre » ou comme à Venise, là où « rien que des ruelles ombragées »… « Je vais ! Oui, je marche beaucoup ! Et je grimpe aussi ! »… « – j’ai besoin de mes 6-8 heures de marche en pleine nature ».

Toujours l’importance du chemin chez Nietzsche, le chemin vers la santé. S’il doit supporter des migraines intempestives et des troubles de la vue, ce sera « sans pour autant perdre nécessairement le goût de vivre ». Endurer mais non sans le dessein de « ramener à l’équilibre mon bateau de vie »… « c’est un tour de force et non des moindres : vivre et ne pas s’aigrir ».

Des séjours entrecoupés à Gênes, la grande ville marine va offrir à Nietzsche une proximité avec lui-même. Heureux enthousiasme aussi à l’idée de « continuer de vivre sous la protection de mes saints patrons du lieu, Colomb, Paganini et Mazzini ». L’étendue ouverte devant lui et sa chambre « très claire, très haute », tout est réuni pour avoir bon effet sur son humeur, mais la cité génoise ne sera pas promesse à recouvrer meilleure santé. Il ne suffit pas d’un ciel lumineux pour influer sur elle et sur son humeur. Il lui faut alors poursuivre son errance sur le littoral italien, la Suisse, et la Côte d’Azur. À Messine, le 8 avril 1882 : « je suis arrivé à mon “bout du monde” où, selon Homère, le bonheur doit habiter »… « Rome n’est pas un endroit pour moi »… La Spezia, le 13 octobre 1883 : « je ne sais toujours pas où demeurer ». La ville de Florence ne lui convient pas davantage, « elle est bruyante, pavée de manière inégale et les routes sont pleines de dangers pour moi ». À partir de 1881 jusqu’en 1888, tous ses étés se passeront à Sils-Maria, en Haute-Engadine.

Si Gênes, ville toute « débordante de force vitale » est ce qui lui est arrivé de mieux, sa reconnaissance pour la ville de Turin sera sans précédent. Ville qui lui sera « infiniment sympathique (…) Un paradis pour les pieds, pour mes yeux aussi ! »… « Turin ? C’est une ville selon mon cœur ». Son séjour dans la capitale du Piémont se passera sans accrocs, la ville produit sur lui « l’effet d’un flux de vie certain »… rien d’oppressant mais plutôt « un grand luxe d’espace partout » et où même les vents du nord ne sauraient le déchanter. L’enjouement et l’engouement au rendez-vous, Turin comptera parmi sa troisième résidence après Sils-Maria et Nice.

On sait aussi de son séjour turinois son incroyable productivité : Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Ecce Homo et Nietzsche contre Wagner. 1888 sera l’année la plus féconde, dans une chambre via Carlo Alberto, n°6, piano quarto, avec pour vis-à-vis le sublime Palazzo Carignano : « Tout avance continûment dans un tempo fortissimo de travail et de bonne humeur »… À son ami Henrich Köselitz (de son surnom Peter Gast ou Pietro Gasti), le vendredi 20 avril 1888 : « Turin, cher ami, est une découverte capitale (…) Dans l’annuaire des adresses, on trouve 21 compositeurs, 12 théâtres, une accademia philarmonica, un lycéum de musique et un nombre énorme de professeurs de tous les instruments. Moralité : presque un lieu fait pour la musique ! – Les vastes et hauts portici sont une fierté : ils s’étendent sur 20 020 mètres, c’est-à-dire deux bonnes heures de marche. De grandes librairies trilingues. Je n’ai encore rien rencontré de semblable. »

Parmi ses correspondants les plus importants, nous retiendrons le compositeur Henrich Köselitz et le théologien Franz Overbeck. Plusieurs lettres également à sa mère Franziska et sa sœur Elisabeth qu’il n’épargnera pas dans un célèbre passage d’Ecce Homo : « Quand je cherche mon plus exact opposé, l’incommensurable bassesse des instincts, je trouve ma mère et ma sœur, – me croire une parenté avec cette canaille serait blasphémer ma nature divine ».

La traîtrise familiale sera sans précédent. L’œuvre même de Nietzsche déformée par la sœur qui, mariée avec Bernhard Föster, un « idéologue pangermaniste et antisémite », profitera de son internement pour monter les Archives Nietzsche et sous sa seule autorité donner naissance à la première grande édition des œuvres de son frère. Il s’ensuivra, comme on le sait, une récupération par les nazis dont il faudra attendre en France le travail de réhabilitation de l’œuvre mené par Georges Bataille : montrer que Nietzsche n’avait que profond dégoût pour ces « maudits groins d’antisémites ». « Les gens comme ma sœur sont nécessairement les ennemis irréductibles de ma pensée et de ma philosophie ».

En parallèle à ces lettres et avant d’apporter une conclusion à cette note, j’aimerais citer Clément Rosset qui dans La force majeure regrettait que les « préoccupations » des commentateurs de Nietzsche soient « complètement étrangères à ce qui intéresse Nietzsche ». Il leur reprochera en effet d’effacer l’originalité et la portée de la pensée nietzschéenne « en assimilant ce que pense Nietzsche à ce qui les préoccupe eux-mêmes »… « Cette manière moderne d’ignorer Nietzsche par le biais d’un commentaire enthousiaste soit du fait que Nietzsche ne pense pas, soit du fait qu’il pense dans le sillage d’une modernité post-hégélienne, équivaut évidemment à une fin de non-recevoir (…) Il y aurait sans doute à s’interroger sur les causes d’une telle fin de non-recevoir, qui persiste près d’un siècle après la mort de Nietzsche. La raison fondamentale de ce rejet me paraît résider en ceci que tout discours totalement affirmateur, comme l’est celui de Nietzsche ou comme le sont ceux de Lucrèce et de Spinoza, est et a toujours été reçu comme totalement inadmissible. Inadmissible non seulement aux yeux du plus grand nombre, comme l’insinuait Bataille dans son livre sur Nietzsche, mais aussi, et je dirais plus particulièrement, aux yeux du petit nombre de ceux qu’on appelle les "intellectuels" »[1].

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera, avril 2020.

ǀ NIETZSCHE, Lettres d’italie, Éditions nous, 2019

[1] Clément Rosset, La force majeure, Les Éditions de Minuit, 1983 in « Notes sur Nietzsche », pp. 33/34.

22:07 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

30/03/2020

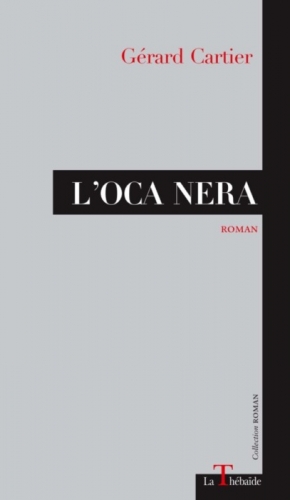

Gérard Cartier - L'Oca Nera (une lecture de Nathalie Riera)

ǀ L’Oca Nera, Éditions La Thébaïde, 2019

Gérard Cartier

GERARD CARTIER

[L'OCA NERA]

L’Oca Nera est le premier roman de Gérard Cartier, avec sa structure de 62 chapitres pour répondre au traditionnel Jeu de l’Oie et ses 62 cases aux figurines diverses, toutes en référence à la mythologie, dont certaines présentent un nombre de risques ou d’accidents, autant de cases fastes que néfastes – non sans quelque lien avec la vie humaine et ses vicissitudes. Jeu de hasard pur, qui n’implique ni réflexion ni calcul, où l’aléa règne en maître, le Jeu de l’Oie est marqué du double sceau de la simplicité et du mystère. D’origine italienne, probablement Florence, la première édition remonterait à 1580. Au Musée du Jeu de l’Oie, à Rambouillet, le narrateur nous avise : « Quatre siècles sont représentés là, depuis les premiers jeux, de simples gravures à l’encre bistre, jusqu’aux planches richement enluminées du début du siècle ».

Le narrateur sait l’enracinement dès son enfance du culte de l’image, « comme tous ceux de mon âge, j’ai appris le monde dans les livres d’images », une fascination que rien ne peut éradiquer, et c’est en protagoniste ocaludophile qu’il nous entraîne dans les ruines du passé, parmi celles de la tragédie du Vercors et son foyer de la Résistance française anéanti dans un bain de sang lors de l’attaque des Allemands le 21 juillet 1944. Puis, dans un temps moins reculé, du temps où le protagoniste – comme l’écrivain Gérard Cartier – menait une carrière d’ingénieur sur des projets d’infrastructures, il y aura cette autre guerre, jugée plus protéiforme, l’attaque du chantier La Maddalena et ses manifestations NO TAV dans le Val de Suse (27 juin 2012), simulacre de « jeunes gens révoltés qui (…) jouent, comme disent les journaux, à la guerre ». La lutte de ce mouvement populaire de protestation contre la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin dure depuis le milieu des années 1990. On se souvient des chefs d’accusation retenus contre l’écrivain Erri De Luca, pour instigation au sabotage et vandalisme et aussi de son acquittement le 19 octobre 2015 par le TPP (Tribunal Permanent des Peuples) de Turin.

Le regard profond de Gérard Cartier sur l’Histoire répond à sa hantise de la guerre, celle précisément « qui nous a engendrés, dans l’ombre de laquelle mon esprit s’est formé », écrit le narrateur. Le passé remonte par bouffées, rien ne peut rompre les fils qui nous y rattachent.

Tout au long de ces 62 séquences sans chronologie dans le temps, le lecteur avance chapitre après chapitre, presque à l’aveugle, parfois tout aussi perdu que le narrateur qui veut bien croire que nous ne sommes pas seulement « un pion poussé au gré des nombres », mais plutôt croire « que nous sommes volonté et raison », au même titre qu’au jeu de hasard raisonné, à même de nous permettre d’opérer des choix pour tirer le meilleur parti du résultat des dés.

Le roman de Gérard Cartier est on ne peut plus troublant, intriguant, dans sa substance même, où le temps, qu’il soit présent ou passé, est à jamais vecteur de nostalgie : « Que devient ce qu’on possède dans l’instant, dans la pure dilapidation du désir », en même temps que ce paradoxe de vouloir y remédier avec juste ce qu’il faut d’ « un peu d’invention et même beaucoup (…) pour rendre vie au passé ».

Le premier jeu de l’oie du protagoniste remonte du temps de l’après-guerre, du temps de la ferme de Carrue, en décembre 1964, où il entendra pour la première fois le nom énigmatique de Graz, nom étroitement lié à la vie de son père, brancardier pendant la guerre, nom « tout à coup surgi des ténèbres du siècle ». Graz désigne Wolfsberg, une petite ville en Autriche, au sud-ouest de la frontière slovène que notre protagoniste aura le souci de sillonner, à la recherche « des baraquements couverts de toile goudronnée où des milliers de juifs ont langui avant d’être wagonnés vers Auschwitz ». Mais aucune trace ne subsiste. Aucune mémoire. Une usine de filtres automobiles remplace le camp mortifère. « Quant à mon père, j’en sais trop peu pour lui rendre un passé, trop peu même pour l’inventer, quand bien même, le suivant à distance, j’ai sillonné Wolfsberg et la Styrie et traversé l’Italie en regardant le monde avec ses yeux ».

C’est au retour de Graz que son père va retrouver « sous le lit de son enfance (…) la boîte de carton du jeu de l’oie qui l’attendait dans la poussière, et que le soir même, encore crasseux du long voyage en train à travers l’Autriche, l’Italie et la Savoie, à peine apaisée la faim dévorante qui l’avait presque réduit aux nerfs, il avait ouvert la planche colorée sur la grande table de la ferme et, le doigt errant de case en case, qu’il avait relaté son aventure à la famille réunie pour l’occasion. (…) Là, au milieu des miettes du repas, devant un verre encore à demi rempli de piquette, mon père avait entrepris de raconter la drôle de guerre et la défaite, cherchant ses mots, amenant à lui pour se donner une contenance le jeu de l’oie abandonné sur le buffet (…) ».

Une autre hantise de l’écrivain Gérard Cartier, rattachée à la tragédie du Vercors, celle du nom emblématique de Mireille Provence, hantise qui occupe une grande partie de L’Oca Nera. Mireille Provence, de son vrai nom Simone Waro, n’est pas sans lien dans l’histoire familiale de l’écrivain puisqu’elle serait impliquée dans la disparition de son oncle Marcel. Une double photo anthropométrique nous est donnée page 295. Mireille Provence dite l’espionne du Vercors, ou encore, l’égérie de la milice… Condamnée à mort à la Libération, De Gaulle la gracie, alors qu’elle a envoyé à la mort une quarantaine de maquisards. Que sait-on aujourd’hui du dossier du procès de Mireille Provence ? Après consultation aux archives de Grenoble dans l’espoir d’accéder au dossier de la condamnée, puis aux archives de Fontainebleau pour tenter d’élucider la disparition des dossiers de demande de grâce, la renégate n’est plus que fantôme, et pour l’écrivain parti sur ses traces, obnubilé « à sonder les bibliothèques et à dépouiller les vieux annuaires du Dauphiné et de la Provence », mais aussi pour les victimes et leurs familles, rien de plus abject que d’apprendre que la levée du secret n’aura pas lieu avant la fin de ce siècle : « la vérité est ensevelie dans les archives de la Cour de Justice de Grenoble », le dossier mis sous scellé « pour encore quatre-vingts ans » ! – Après une enquête toute personnelle, l’écrivain lui-même apprend que Mireille Provence a finalement écopé de seulement huit années de prison, ce qui paraît si faible au regard de l’assassinat d’environ 40 maquisards ! Mireille Provence « avait disparu des annales, après son procès, avalée par le siècle avec les Fredy Howard de Luz et les Hélène Coudreuse. Mais si j’avais su la retrouver, le sens était perdu. Mon sujet était autre : mesurer l’ombre que jette en nous l’Histoire (…) ».

« (…) l’Histoire (…) la Littérature, lesquelles ne font jamais bon ménage, l’une nette et sévère, tracée à la pointe sèche, constellée de dates et de noms, certifiée par mille preuves inscrites sur les cartes et les stèles, l’autre vague et fluctuante, humide, ambigüe, plus propre à émouvoir qu’à enseigner, témoignage équivoque des anciens égarements, longue ombre portée sur la postérité. »

Tout comme le père – si peu disert quand le fils l’interroge sur cette époque sinistre de l’Histoire –, qui en passe par le jeu de l’oie afin de pouvoir faire récit, de pouvoir raconter, la passion (ou l’obsession) du fils pour le jeu de l’oie ne répond-elle pas au besoin de perpétuer la mémoire ? Et en passer par la littérature mémorielle, comme une manière de vaincre le temps ? Soustraire le passé de son propre néant, revisiter le passé pour mieux le redécouvrir, dans les moindres détails.

Le narrateur de L’Oca Nera s’est constitué une ocathèque avec plusieurs centaines de planches. Peut-on penser que cette fièvre de la collection recèlerait comme une nostalgie des origines, « l’émotion du révolu » pour reprendre une expression de Jean Starobinski au sujet de l’écrivain Claude Simon et ses Photographies. Chez le narrateur, nostalgie et vertige de la possession ne sont peut-être pas si éloignés, et l’acte de collectionner ne répond-il pas d’ « une sorte d’exercice d’hygiène mentale », de son aveu même.

Même si le lecteur peut parfois douter quand il s’agit de différencier la fiction de l’autobiographie, il lui reste de jouer le jeu, d’avancer de case en case, d’accompagner le narrateur dans son aventure peu commune, quitte à se perdre, revenir en arrière ou rebrousser chemin, jusqu’à parcourir toutes les cases de L’Oie Noire.

Mars 2020

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera

22:31 Publié dans Gérard Cartier, Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/02/2020

A PARAITRE - Nathalie Riera - Instantanés des géographies de l'amour

Instantanés

DES GÉOGRAPHIES DE L’AMOUR

Nathalie Riera

PARUTION LE 10/03/2020

Dans le prolongement de la revue, L’atelier Les Carnets d’Eucharis inaugure la collection « Au Pas du Lavoir », avec un texte inédit de Nathalie Riera, Instantanés des géographies de l’amour.

- ●●●

Propos de l’auteure :

Flux de paroles dans une courbe continue aux ressauts qui se succèdent : se laisser entraîner par le courant des mots et leurs petits ronds d’éclats. Mouvement d’une langue, non qui raconte mais qui vibre de l’amour, depuis la Rencontre, celle-ci toujours renouvelée dans une écriture inépuisable, l’étreinte du verbe par où ne cesser de revivre l’histoire, au secret du cœur et ses profondeurs, et par où rejoindre les arums du désir, pour au mieux s’éloigner des marais, leur préférer les ressacs du feu.

Géographie terrestre et maritime, à quelques faibles lieues du Rastel d’Agay, du Pic de l’Ours et du Cap Roux. Puis l’inoubliable Turin, la ville amoureusement citée, quand l’amour est ce « soleil besant d’or / de la nuit où nous être aimés / de midi à minuit nous être attendus ». Toujours l’amour, toujours « au fond de soi l’incarnat qui nous incarne / de l’aube à l’aurore de Turin ».

Instantanés écrits sous l’égide de la fulgurance. Passion pour la vie, pour les mots. Pour « l’éclat solaire même la nuit ». Instantanés d’un Amour.

- ●●●

Trame blondoyante la prairie des mots après l’érosion. Toujours avec le poème faire bain de langue. La ciselure de ce que nous écrivons. Jusqu’à la transparence. La musique de ce que nous écrivons est le bois noir d’une basse de viole. Le bruissage d’un drap. Nous souvenir que c’est août, l’ectasie des syllabes jusqu’à l’étoilement venue la nuit. Nous redire Turin à partir du même canevas.

[Extrait]

……………………………………………………………………………..

L’Atelier Les Carnets d’Eucharis

Collection AU PAS DU LAVOIR | ISBN : 978-2-9543788-9-3 | 36 pages | 11 X 17 cm

| France : 15 € (frais de port compris)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cliquer ci-dessous

CONTACT

nathalriera@gmail.com

19:39 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

08/02/2020

Eduardo Arroyo. La peinture est aussi un combat - Nathalie Riera

Nathalie Riera

______________

[Eduardo Arroyo. La peinture est aussi un combat]

■■■

« Les artistes, en général, écrivent peu » affirmait Eugène Delacroix, et non sans raison, quand on sait l’importance, pour ce peintre-écrivain du XIXe siècle, de l’écriture expérimentale du journal comme un espace essentiel à son art pictural. En écho à Delacroix, notre contemporain Eduardo Arroyo s’est toujours intéressé aux peintres, notamment ceux qui étaient à la fois peintres et écrivains, « les peintres les plus intéressants sont ceux qui écrivent ». Il cite entre autres Max Ernst et Giorgio De Chirico comme « piliers » de sa peinture. Par ailleurs, Arroyo ne se cache pas d’être un artiste protéiforme : « Je ne suis qu’un peintre qui fait beaucoup de choses, qui se balade de l’écriture à la poésie, de la sculpture à la scénographie, pour arriver à la peinture, et peindre avec plus de force ».

Si peinture et littérature sont chez lui indissociables, son exil de l’Espagne franquiste le décidera à choisir la peinture plutôt que la littérature. On parlera d’une peinture « autobiographique » liée à la Figuration narrative, un mouvement pictural né au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris qui revendiquait « l’intérêt de l’anecdote, le droit au récit ». Pour Fabienne Di Rocco, traductrice, « […] cette conception de la peinture arcboutée sur l’anecdote et la littérature, il la tient autant de Francis Picabia que de Giorgio De Chirico »[1].