21/10/2023

Roberto Bolano - Les chiens romantiques

BOLAÑO

LES CHIENS ROMANTIQUES (Poèmes 1980-1998)

[extraits]

■ Roberto Bolaño

(1953-2003)

■■■

---------------------------

Extraits

Traduit de l’espagnol (Chili) par Robert Amutio.

Christian Bourgois Editeur, 2012

Le fantôme d’Edna Lieberman

Toutes tes amours perdues

te rendent visite à l’heure la plus sombre.

Le chemin de terre qui menait à l’asile

se déploie de nouveau comme les yeux

d’Edna Lieberman,

comme seuls ses yeux pouvaient

s’élever par-dessus les villes

et briller.

Et ils brillent de nouveau pour toi

les yeux d’Edna

derrière le cercle de feu

qui auparavant était le chemin de terre,

le sentier que tu as parcouru la nuit

aller et retour

encore et encore,

à sa recherche ou peut-être

à la recherche de ton ombre.

Et tu t’éveilles silencieusement

et les yeux d’Edna

sont là.

Entre la lune et le cercle de feu,

lisant ses poètes mexicains

préférés.

Et Gilberto Owen,

tu l’as lu ?

disent tes lèvres silencieuses,

dis ta respiration

et ton sang qui circule

comme la lumière d’un phare.

Mais ses yeux sont le phare

qui transperce ton silence.

Ses yeux sont comme le livre

de géographie idéal :

les cartes du cauchemar pur.

Et ton sang éclaire

les étagères de livres, les chaises

sous les livres, le sol

couvert de livres empilés.

Mais c’est toi seul que recherchent

les yeux d’Edna.

Ses yeux sont le livre

le plus recherché.

Tu l’as compris

trop tard, mais

qu’importe.

Dans le rêve tu étreins

de nouveau ses mains

et tu ne demandes plus rien.

[Extrait : pp.38-39]

-------------------------

Les crépuscules de Barcelone

Que dire sur les crépuscules noyés de Barcelone.

Vous rappelez-vous

Le tableau de Rusiñol Erik Satie en el seu estudi ?

C’est ainsi

que sont les crépuscules magnétiques de Barcelone,

comme les yeux et la

Chevelure de Satie, comme les mains de Satie et

comme la sympathie

de Rusiñol. Des crépuscules peuplés de silhouettes

souveraines, magnificence

Du soleil et de la mer sur ces demeures suspendues

ou souterraines

pour l’amour bâties. La ville de Sara Gibert et de

Lola Paniagua,

la ville des sillages et des confidences absolument

gratuits.

La ville des génuflexions et des cordes.

[Extrait : p.54]

■ © Christian Bourgois Éditeur

19:31 Publié dans Christian Bourgois Editeur, Roberto Bolano | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

21/02/2015

« CHRISTA WOLF : UNE ŒUVRE À CŒUR OUVERT » par Nathalie Riera

Hommage àCHRISTA WOLF

(1929-2011)

Christa Wolf

REVUE EUROPE – avril 2011 – N° 984

CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR

■http://www.christianbourgois-editeur.com/

TERRES DE FEMMES

■http://terresdefemmes.blogs.com/

« (…) lorsqu’il y a bien des années, j’écrivais Trame d’enfance, un livre de souvenirs sur mon enfance, et qu’au cours du travail préparatoire et en rassemblant de la documentation, je pus me rendre compte du caractère douteux des souvenirs sur lesquels je devais pourtant m’appuyer, j’ai accompagné l’écriture du livre d’une réflexion sur la mémoire, relativisant ainsi l’affirmation : C’est ainsi que cela s’est passé, et pas autrement. Et Günter Grass, dans son livre autobiographique récemment paru, Pelures d’oignon, a avoué et désigné des lacunes dans le souvenir, et notamment à des moments importants, présentant par ailleurs un curieux matériau que sa mémoire a gardé pour des raisons inexplicables. L’écriture autobiographique doit être, à notre époque en tous cas, une recherche sur soi, c’est-à-dire une plongée dans les abysses de notre propre mémoire, faisant l’expérience de la douleur et de la honte, en remettant sans cesse en question l’authenticité des trouvailles extraites des éclaircies de la conscience. Même si la neurobiologie a trouvé la région du cerveau où loge la mémoire autobiographique, elle ne peut pas dire selon quelles lois psychologiques elle travaille. (…) Nos points aveugles, j’en suis convaincue, sont directement responsables des points de désolation sur notre planète. Auschwitz. L’archipel du Goulag. Coventry et Dresde. Tchernobyl. Le mur entre la RDA et la République fédérale. La déforestation au Vietnam. Les tours détruites du World Trade Center à New York. » – « Réflexions sur le point aveugle », in « Lire, écrire, vivre » Christa Wolf, Christian Bourgois Editeur, 2015.

« CHRISTA WOLF : UNE ŒUVRE À CŒUR OUVERT »

Par Nathalie Riera

________________________________________________________

« Que le rayon laser des pensées puisse percer rétrospectivement et prospectivement les strates du temps me semble un miracle. Raconter fait partie de ce miracle, parce que sinon, sans le don salutaire de raconter, nous n’aurions pas survécu, ni pu survivre. »

Christa Wolf, Ville des Anges.

■■■

Écrivain de l’« authenticité subjective », Christa Wolf s’est toujours interrogée sur les racines du besoin d’écrire, et par là-même sur son propre engagement en tant qu’écrivain, engagement vécu alors comme une revendication face au mortier du national-socialisme qui va pétrifier le peuple allemand et conduire C.W., après avoir été elle-même, alors enfant, séduite par les idées propagées par les nazis, à réagir aussitôt face à la monstruosité politique du Troisième Reich. En 1949, dans la division de l’Allemagne, elle adhère au Parti de l’unité socialiste (S.E.D.), mais c’était alors troquer une idéologie contre une autre, reconnaîtra l’écrivain.

« Christa Wolf n’a certes pas été confrontée à la violence des armes, mais à une autre violence, celle d’un système qui s’était voulu porteur d’utopie et d’espoir et était devenu normatif et répressif. » ([1])

La vie littéraire de Christa Wolf s’étendra sur plusieurs décennies, entre succès et vicissitudes, entre enthousiasme et désillusion, et alors que l’espérance peut à tout moment briser sa dernière amarre, Christa Wolf, en dépit des retournements et des bouleversements, des accusations et controverses dont elle fera l’objet, ne cédera pas à la tentation du désespoir. Seule une transformation lente, mais non sans douleur, sera souhaitable, espérée même, et en passera forcément par l’écriture. Il faudra s’en tenir plus que jamais à l’écriture et plus exactement à « la tentative épuisante, douloureuse de concilier des choses inconciliables », et à partir de quoi va naître en l’écrivain : « l’engagement comme processus contradictoire ; c’est ainsi, de l’accord ou de la friction, de l’espoir ou du conflit, que sont nés les livres que j’ai écrits jusqu’à présent. » ([2]) Mais chez Christa Wolf tout va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps avant de pouvoir dire, avant de pouvoir avouer, avant de pouvoir cerner, comprendre, ou simplement tenter de répondre. Dans son récit Ce qui reste, publié au début des années 1990 et dont les premières versions de ce texte ont été rédigées antérieurement à 1982-1983, précise l’auteur, récit controversé suite à la révélation de ses contacts occasionnels avec la Stasi de 1959 à 1962, on peut lire :

« N’aie pas peur. Dans cette autre langue, que j’ai dans l’oreille, pas encore sur les lèvres, j’en parlerai aussi un jour. Aujourd’hui, je le savais, ce serait encore trop tôt. Mais saurais-je sentir quand le moment sera venu ? Trouverais-je jamais ma langue ? » ([3])

Dans son remarquable journal Un jour dans l’année, qui recouvre plus de la moitié de la vie de Christa Wolf, et « où le « je » n’est pas un « je » littéraire mais se livre sans protection » ([4]), l’écrivain détermine cette expérience du journal comme un moyen pour l’écrivain de « se voir historiquement » : « c’est-à-dire installé dans son époque, lié à elle. Il s’instaure une distance, une objectivité plus grande par rapport à soi-même. Le regard scrutateur et autocritique apprend à comparer, sans devenir pour autant plus clément, mais en se faisant plus juste peut-être. » ([5]) Il est clair que même si l'écriture de ce journal soit survenu suite à des moments de crises profondes et pour répondre à la recherche d’un nouvel équilibre, la publication de cet ensemble de 41 chroniques de la vie de C.W., tenues le 27 septembre de chaque année, entre1960 et 2000, répond à une responsabilité, « comme un devoir professionnel » commentera Christa Wolf. « Notre histoire récente me semble courir le risque de se voir réduite dès maintenant à des formules commodes et de s’y retrouver enfermée. Des communications comme celle-ci peuvent peut-être contribuer à entretenir la fluctuation des opinions sur ce qui s’est passé, à examiner encore une fois les préjugés, à dissoudre ce qui s’ankylose, à reconnaître des expériences propres et à mieux les assumer… » ([6])

La pratique d’une écriture réaliste « socialement et politiquement engagée » sera la particularité des écrivains en RDA.Anne Wagniart nous éclaire sur le rôle de la littérature en tant qu’elle tenait le rôle des médias à l’ouest : « (…) elle permettait le dialogue sur les valeurs communes de la République Démocratique et avait une fonction représentative. La littérature était le porte-parole d’une opinion publique par ailleurs censurée. Les écrivains d’envergure comme Christa Wolf côtoyaient les hauts dirigeants du SED tels Ulbricht et Honecker. Ils avaient parfois le pouvoir d’intervenir en faveur de personnes qu’ils savaient menacées. Être le poète officiel d’un tel État ne s’apparentait nullement à servir la propagande du Troisième Reich. » ([7])

Christa Wolf ne laissera certes pas indifférents les pouvoirs politique et médiatique dont elle sera la cible, mais recevra, en compensation, de quelques intellectuels, notamment en France, soutien et profonde admiration. Sur sa « collaboration informelle » avec la police politique de la R.D.A., plusieurs années après les faits, ce qu’on peut lire ici et là pourrait se traduire comme une manière de procéder à une réhabilitation de l’écrivain :

« On l’accuse d’avoir collaboré avec la Stasi il y a trente trois ans. C’est vrai. Mais elle-même était surveillée par une police politique entraînée à manipuler et à déformer ; mais sa personnalité a changé, bougé, évolué en trente années d’expérience ; mais la vie sous un régime autoritaire n’a rien à voir avec une vie sous un régime démocratique. » ([8])

« Christa Wolf sait que ni les médias, ni l’opinion publique ne voudront croire qu’elle – l’écrivain de la mémoire – a pu tout simplement oublier. D’où ces interrogations qui sont l’un des fils rouges du récit, « Comment ai-je pu oublier ? », comment fonctionnent la mémoire et l’oubli ? Oublier est-ce refouler ? Comment assume-t-on la faute ? » ([9])

« Elle était encore une jeune femme lorsqu’elle a parlé avec la police secrète de son pays, par la suite elle a refusé de collaborer, puis tout oublié. Et des décennies plus tard l’ouverture des dossiers de la Sécurité de l’État est-allemand et les médias rappellent cet ancien contact, ou plutôt réduisent la vie de l’écrivain à cela. À la une des journaux un index accusateur pointe sa photo, on banalise brutalement sa vie et la ramène à quelques entretiens avec la police secrète, à quelques rapports de cette police. Elle, elle avait oublié, et du jour au lendemain ce grand écrivain n’existe plus, il disparait derrière une caricature élaborée à partir des dossiers de la police secrète. Je n’ose même pas penser à ce que cette situation peut provoquer, et a provoqué, chez un être, pour un être. Je suppose que celui qui ne s’est jamais trouvé au centre de l’accusation publique ne peut pas se rendre compte à quel point ces semaines, ces mois et ces années ont eu un effet déprimant durable et ont menacé sa vie. » ([10])

Si Christa Wolf s’accuse d’avoir nui à elle-même, en rapport à ses engagements et à ses choix, Christoph Hein, dans son discours prononcé en 2010 à l’occasion de la remise du Prix Uwe Johnson à Christa Wolf, sera sans réserve, dans un parti-pris aussi émouvant que légitime :

« À un moment de sa vie, elle a pris une décision qui correspondait absolument à la vie qu’elle menait alors, à ses convictions d’alors. Elle a défendu un État auquel elle croyait à cette époque-là, il lui semblait digne d’être défendu, elle voulait s’engager pour ses valeurs et son existence. La jeune femme qu’elle était croyait aux idéaux qu’il proclamait et voulait lutter pour eux. Lorsque cet idéal s’avéra précaire, pourri, mensonger, lorsqu’elle constata qu’il était une illusion, elle eut le courage de se séparer d’eux, non seulement d’eux, mais de camarades du parti et d’amis. Elle s’engagea sur ce chemin d’une façon exemplaire, singulière, admirable. Lorsqu’elle était une jeune femme qui partageait leur crédo, elle avait été élue dans les plus hautes instances, et là, au sein du Comité central d’un parti tout puissant, elle résista publiquement ; aujourd’hui encore son attitude force l’admiration. Quand on lit les documents, ou écoute les enregistrements de ces réunions du parti, on ne peut que souhaiter qu’il y ait aujourd’hui encore des gens comme elle qui, au sein d’un gouvernement ou d’un parti, osent contredire la ligne d’un système avec autant de détermination, de façon aussi suicidaire, et apparemment ce n’est pas plus facile dans une démocratie que dans une dictature ; c’est en effet rarement le cas. » ([11])

février 2015 © Nathalie Riera (Les carnets d’eucharis)

Le corps même

(EXTRAIT)

[…] C’est comme si chaque espace donnait dans d’autres espaces où je n’ai encore jamais pénétré, au fond dans un coin il y a une porte à claire-voie qu’on arrive difficilement à ouvrir parce qu’elle racle le sol, mais il le faut, même si j’hésite, car je dois trouver cette cave où le nourrisson a été assassiné. Les caves sont imbriquées les unes dans les autres selon un schéma obscur, à présent mes pieds s’enfoncent dans la poussière, il y a dans les coins de très anciens tas d’ordures, un rat s’enfuit sans se presser devant mes chaussures. Je m’aperçois seulement maintenant que le bocal lumineux avec l’homoncule a disparu, plus rien pour me montrer la direction, cela fait longtemps que j’ai perdu mon chemin, tout ce que je sais, c’est que je dois chercher le nourrisson assassiné, bien qu’il m’inspire une indicible horreur. Un jour vient où l’on doit rechercher ce qu’on a oublié. J’erre dans le labyrinthe où gisent les tombes des enfants que l’on n’a pas mis au monde, il faut que je m’attache à la signification de l’expression, « ne pas mettre au monde » tout en marchant, trébuchant, avançant à tâtons, maintenant il n’y a même plus d’ampoule blafarde, maintenant je tiens une lampe de poche qui éclaire faiblement, quelqu’un tient absolument à ce que je continue, il a pensé pour moi au plus important. Maintenant je suis des flèches tracées au mur, jadis blanches, à présent presque totalement effacées, sous lesquelles on lit des initiales que celui qui les a connues un jour n’oubliera jamais : LSR, Luftschutzraum, abri antiaérien. L’espace d’un instant, je m’étonne que ce local ait été placé aussi loin de notre bâtiment dans ce labyrinthe souterrain car notre maison a été presque épargnée, tandis que la maison voisine avait été touchée par une bombe lors d’une des dernières attaques aériennes et totalement détruite, et pour la première fois je dois me demander si les gens de la maison voisine ont tous été tués cette fois-là, si quelques uns ont pu être sauvés, peut-être en parvenant, à partir de l’autre côté, jusqu’à cet endroit devant lequel je me trouve à présent et où je déchiffre cette inscription pâlie : PERCEMENT DU MUR. Un réflexe d’effroi : quel mur ? Ce mur-ci a été percé depuis longtemps ; en me courbant et en grimpant sur des éboulis je peux franchir l’ouverture et me retrouver dans une pièce qui ressemble à s’y méprendre à celle d’où je viens, et les suivante est identique à la précédente, je la reconnais aux restes d’étagères en bois fixées sur la cloison auparavant de droite, maintenant de gauche, avec des bocaux à conserves recouverts de poussière et de boue sur lesquels je peine à déchiffrer des étiquettes jadis soigneusement écrites en lettres gothiques par une ménagère allemande : cerises 1940, lapin 1942, j’essaie d’imaginer où cette femme a bien pu se procurer du lapin en 1942, en pleine guerre, peut-être que ses parents avaient un jardin ouvrier, mais ce qui m’inquiète vraiment c’est le soupçon, puis la certitude qu’après avoir franchi le mur je suis arrivée dans un terrain qui est l’exact reflet de celui que j’ai traversé avant ce percement du mur. Voilà, indiquant la direction opposée, les flèches aux murs, voilà les ordures dans les coins, enfin le premier interrupteur branlant qui me paraît familier, ce qui me met mal à l’aise, puis le rat qui détale. Qu’est-ce que cela signifie ? Vais-je être éternellement conduite vers de nouveaux couloirs en miroir ? Je sens que j’accélère, que je respire avec une précipitation croissante, je veux sortir d’ici, alors l’homoncule resurgit, dans son bocal, dégageant une lueur bleuâtre, c’en est trop. […]

[Le corps même/Leibhaftig – Librairie Arthème Fayard, 2003, pour la traduction française– p.118/120]

-------------------------

Aucun lieu. Nulle part

(EXTRAIT)

[…] Une nuit, c’était sur ce trajet honteux du retour, en revenant des côtes françaises, lorsque même la perspective de la mort s’était volatilisée, Kleist traversait une contrée de basses collines. Il était près de minuit et, en dépit de la fatigue, ses sens étaient tout à fait en éveil. Chaque fois qu’il redescendait une pente, il avait les collines autour de lui, comme les dos de grands animaux chauds, il les voyait respirer, s’arrêtait pour sentir battre le cœur de la terre sous la plante des ses pieds, et il rassemblait ses forces pour tenir bon devant le spectacle du ciel, car les étoiles n’étaient pas ces lumières qu’il avait l’habitude de voir, mais de terribles corps scintillants qui menaçaient de fondre sur lui. Il eut un instant d’égarement, sans capituler pour autant, et il courut un long moment avant d’apercevoir enfin, à main droite, les lumières matinales d’un village ; il frappa à une porte, une femme lui ouvrit, dont le visage éclairé par la chandelle lui sembla beau, elle le fit entrer, lui avançant sans rien dire une jatte de lait sur la table en bois brut et lui indiqua un lit de paille. Il s’y allongea, venant de faire l’expérience physique de la liberté, sans que ce mot même lui fût venu un seul instant à l’esprit. Une limite lui était donnée, qu’il devait essayer d’atteindre, la promesse qu’en tout être humain, et en lui également donc, existe un chemin qui mène à l’espace de la liberté ; car ce que nous pouvons désirer doit bien être à la mesure de nos forces, pensa-t-il, ou alors ce n’est pas un dieu, mais Satan qui gouverne le monde, et dans une de ses folles lubies il a crée un monstre condamné à hisser, à la sueur de son front, son propre malheur attaché à une chaîne de sorcière, plongeant dans le ventre des temps. […]

[Aucun lieu. Nulle part//Kein Ort. Nirgends – Éditions Stock/La Cosmopolite, 2009, pour la traduction française– p.296/297]

-------------------------

Lire, Écrire, Vivre

(EXTRAIT)

[…] La voix ne recule pas sans livrer combat, elle ne se tait pas sans avoir protesté, elle n’est pas résignée quand elle quitte le champ de bataille. Prendre conscience de ce qui est, réaliser ce qui doit être. La littérature n’a jamais pu se fixer objectif plus ambitieux.

Elle porte plainte ? Pas contre ce qui est insignifiant, et jamais dans la lamentation. Contre le mutisme aux aguets. Contre la disparition menaçante de toute communication entre littérature et société, ce qui est une évidence pour tout écrivain intègre dans un environnement bourgeois. Contre la perspective de rester seul avec le mot (« le mot ne fera qu’entraîner d’autres mots, la phrase une autre phrase »). Contre l’inquiétante tentation de devenir complice des dangers mortels auxquels le monde s’expose par l’adaptation, l’aveuglement, l’acceptation, l’habitude, l’illusion et la trahison. […]

[Lire, écrire, vivre – Christian Bourgois Éditeur, 2015– p.8]

-------------------------

■■■

Christa Wolf (1929-2011) :

Ecrivain de langue allemande elle a suivi des études de germanistique à Iéna puis à Leipzig. En 1951, elle a épousé l'écrivain Gerhard Wolf, avec qui elle a eu deux enfants.

Collaboratrice scientifique de l'Union des écrivains de la RDA - dont elle a été membre du comité directeur de 1955 à 1957 - Christa Wolf a également été lectrice pour différentes maisons d'édition et a collaboré à la revue de la Nouvelle littérature allemande. Elle a par ailleurs été membre du SED (Parti Socialiste Unifié d'Allemagne) de 1949 jusqu'à sa dissolution.C'est à partir de 1962 qu'elle s'est entièrement consacrée à l'écriture. Son premier roman, Le Ciel divisé, a paru en 1963. En 1976, Christa Wolf s'est installée à Berlin. Elle est a été nommée à l'académie européenne des sciences et des arts à Paris en 1984 et a adhéré deux ans plus tard à l'académie libre des arts à Hambourg. Elle est considérée comme l'un des plus grands écrivains de langue allemande ; son œuvre est traduite dans le monde entier. En Allemagne, elle a reçu les prix littéraires les plus prestigieux, parmi lesquels le prix national de la RDA en 1964 et en 1987, le prix Georg Büchner en 1980 et le prix Thomas Mann pour l'ensemble de son œuvre en 2010. Elle est morte le 1er décembre 2011.

-------------------------

Les livres de Christa Wolf : (traduits en français)

Le Ciel partagé, traduit par Bernard Robert, Éditeurs français réunis, 1963.

Le Ciel divisé, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Stock, 2009.

Cassandre. Les Prémisses et le Récit, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Alinéa, 1985 ; rééd. Stock 1994, 2003.

Trame d’enfance, traduit par Ghislain Riccardi, Alinéa, 1987 ; rééd., Stock, 2009.

Ce qui reste, traduit par Ghislain Riccardi, Alinéa, 1990 ; rééd. avec d'autres textes, Stock, 2009.

Aucun lieu. Nulle part, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Stock, 1994 ; rééd. avec d'autres textes, Stock, 2009.

Adieu aux fantômes, traduit par Alain Lance, Fayard, 1996.

Médée. Voix, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Fayard, 1997.

Ici même, autre part, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Fayard, 2000.

Christa T., traduit par Marie-Simone Rollin, Fayard, 2003 ; rééd. avec d'autres textes, Stock, 2009.

Le Corps même, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Fayard, 2003.

Un jour dans l'’année, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Fayard, 2006.

Ville des anges ou The Overcoat of Dr Freud, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Le Seuil, 2012.

August, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Christian Bourgois, 2014.

Mon nouveau siècle. Un jour dans l’année (2001-2011), traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Le Seuil, 2014.

Lire, écrire, vivre, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Christian Bourgois, 2015.

-------------------------

Christa Wolf – Le Corps même

traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein,

(Fayard – 2003)

■Site Éditions fayard

http://www.fayard.fr/le-corps-meme-9782213614922

■Site LE BLOG DE LA QUINZAINE

https://laquinzaine.wordpress.com/2011/12/09/christa-wolf-le-corps-meme/

Au seuil de l'été 1980, une femme est emmenée d'urgence à l'hôpital. Atteinte d'une grave péritonite, ses jours sont en danger. Elle passe plusieurs semaines dans une polyclinique de RDA entre la vie et la mort. C'est le récit de ces heures de fièvre qui nous est donné ici, journées et nuits de souffrance et d'angoisse tandis qu'affleurent des souvenirs de jeunesse, mais aussi des événements survenus ultérieurement, étapes d'une rupture progressive avec l'Etat est-allemand. Le récit est rythmé par des plongées oniriques saisissantes qui la font survoler Berlin, sa ville divisée, ou pénétrer dans de labyrinthiques souterrains.

Dans ce moment de péril extrême, la romancière est prise entre la tentation de renoncer et le désir de vivre. La fêlure du temps, celui du déclin d'une société, traverse le corps même, corps de la narratrice et de ce texte bouleversant.

Christa Wolf – Aucun lieu. Nulle part

et neuf autres récits (1965-1989)

traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein,

(Stock – 1994. rééd. avec d'autres textes, Stock, 2009)

■Site Stock/La Cosmopolite

http://www.editions-stock.fr/aucun-lieu-nulle-part-et-neuf-autres-recits-1965-1989-9782234062061

Christa Wolf écrit ces dix récits de 1965 à 1989, année décisive au cours de laquelle elle met la dernière main au manuscrit de Ce qui reste. Il était important de redonner à lire la description saisissante une journée durant laquelle la romancière constate qu’elle est sous la surveillance de la Stasi.

Les six premiers textes du recueil mettent en lumière le ton nouveau que Christa Wolf apportait dans la prose de la RDA : poétique du quotidien, monologue intérieur, irruption du rêve et veine satirique. Puis en 1979 paraît un magnifique récit dans lequel l’auteur imagine une rencontre entre deux héros tragiques du romantisme allemand, Kleist et Caroline de Günderode. Le titre est éloquent : pour le bonheur, la création, la liberté, il n’existe Aucun lieu. Nulle part. L’écrivain traverse alors une période de crise et d’affrontement avec le pouvoir. Elle choisira, pendant plusieurs années, de situer ses récits loin de l’époque contemporaine, avant d’y revenir, avec Incident, suscité par la catastrophe de Tchernobyl, et le roman Scènes d’été, publié quelques mois avant les bouleversements de l’automne 1989.

Ce recueil permet d’apprécier combien Christa Wolf, sans jamais entrer dans une dissidence ouverte, a manifesté une attitude de plus en plus critique envers le pouvoir est-allemand et a contribué, par ses prises de position, au tournant de l’automne 1989.

Christa Wolf – Ville des anges

ou the overcoat of Dr. Freud

traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein,

(Seuil – 2012)

■Site ÉDITIONS DU SEUIL

http://www.seuil.com/livre-9782021041019.htm

■Site REMUE.NET

http://remue.net/spip.php?article3798

Los Angeles, la ville des anges.

La narratrice doit y séjourner neuf mois, au début des années 1990, après avoir obtenu une bourse de recherche. Il s’agit pour elle de percer un secret : dans quel but Emma, sa chère amie, lui a-t-elle remis avant de mourir une liasse de lettres qu’une certaine L., allemande comme elle, mais émigrée aux États-Unis, lui avait écrites ?

À la recherche de L. dans la ville des anges, donc. Là où trouvèrent refuge beaucoup d’émigrés allemands fuyant le nazisme. Brecht, Thomas Mann. Là où Christa Wolf elle-même s’installa deux ans après la réunification de l’Allemagne pour se protéger des incriminations qu’eurent alors à subir nombre de ceux qui étaient nés de l’autre côté du Mur.

La découverte de l’Amérique, anges et enfers, au moment même où l’Histoire ne laisse plus le choix et vous contraint à entreprendre un douloureux travail sur soi que l’éloignement permet enfin.

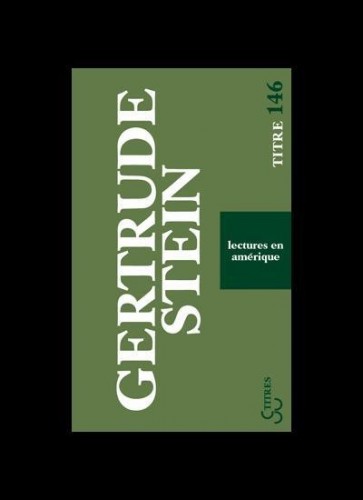

Christa Wolf – LIRE, ÉCRIRE, VIVRE (1966-2010)

traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein,

(Christian Bourgois Éditeur – 2015)

■Site Christian Bourgois Éditeur

http://www.christianbourgois-editeur.com/catalogue.php?IdA=441

Essais, récits, discours écrits entre 1966 et 2010, les neuf textes, inédits en français, réunis dans ce recueil témoignent de la réflexion sur la littérature que Christa Wolf a menée de façon constante parallèlement à sa création romanesque.

On y découvre, entre autres, son admiration pour certains auteurs de la scène littéraire allemande, les raisons qui l'ont poussée à élaborer sa poétique de l'« authenticité subjective » - en rupture avec les normes du réalisme socialiste - mais aussi son sens de l'humour.

IMPRIMER

http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/media/00/01/3164605227.pdf

[1]« C’est ce qui échappe aux mots que les mots doivent dire » – une contribution de Nicole Bary, (p.255), Revue Europe, N°984, avril 2011.

[2]« Hors-d’œuvre » – une contribution d’Alain Lance (p.134), Ibid.

[3] Christa Wolf, Aucun lieu Nulle part, (p.635), Editions Le Cosmopolite, Stock, 2009.

[4] Christa Wolf, Un jour dans l’année (1960-2000), (p.11), Editions Fayard, 2006.

[5]Ibid., (p.11).

[6]Ibid., (p.12).

[7]Référence électronique : Anne Wagniart, « L’ailleurs d’une « poétesse d’État » : ruptures idéologiques et construction identitaire dans l’œuvre de Christa Wolf », Germanica [En ligne], 40 | 2007, mis en ligne le 10 juin 2009, consulté le 05 février 2015. URL : http://germanica.revues.org/263

[8] Extrait d’un article de Marie-Laure Delorme, Le Journal du Dimanche, 10 septembre 2012.

[9]« C’est ce qui échappe aux mots que les mots doivent dire » – une contribution de Nicole Bary (p.256), Revue Europe, N°984, avril 2011.

[10]« Confession d’une vie » – Extrait du discours de l’écrivain Christoph Hein prononcé le 24 septembre 2010 à l’occasion de la remise du Prix Uwe Johnson à Christa Wolf (p.267), Revue Europe, N°984, avril 2011.

[11]« Confession d’une vie » – Extrait du discours de l’écrivain Christoph Hein prononcé le 24 septembre 2010 à l’occasion de la remise du Prix Uwe Johnson à Christa Wolf (p.270), Revue Europe, N°984, avril 2011.

14:59 Publié dans Christa Wolf, Christian Bourgois Editeur, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/03/2014

Guy Davenport

Guy Davenport

---------------------------------

© Écrivain américain

Guy Davenport / 1927-2005

(En 1965, photographié par Ralph Eugène Meatyard)

EXTRAIT

Tatline !

(traduit de l’anglais par Robert Davreu)

Collection « Fictives » dirigée par Brice Matthieussent

Christian Bourgois Editeur, 1991

…

Neige

Tatline fourgonna le crible à cendres de son poêle en porcelaine, tourna la tirette vers le haut, enfila son lourd chandail marron, s’installa auprès de la haute fenêtre contre laquelle bouillonnait la neige comme une lame insubstantielle, une mer de cristaux aériens de forme hexagonale drossés de Finlande, snyeg, toujours snyeg, et il ouvrit son Leskov au conte du Gaucher, imagina les musées d’Angleterre avec leurs plafonds de vitrage sans tain à entretoises de fonte permettant à la lumière du soleil de tomber en même temps que les ombres délicates des rossignols sur la machine à calculer en cuivre et noyer de M. Babbage, les vitrines de minéraux, les papillons, les sabres de samouraï, les pièces de monnaie islamiques, les fossiles du tertiaire, les abeilles mérovingiennes, les chevaux T’ang, les boucliers d’osier d’Andaman, le cadavre hâlé et empaillé de Jeremy Bentham vêtu de son chapeau à larges bords, de son plastron et de son manteau d’alpaga. Snyeg, toujours snyeg.

Picasso avait des mains carrées, catalanes, aussi modernes et kybist que le moteur d’une Packard. Le dessin jaillissait de son épaule en saillie, le trait commençant bas dans son dos. Il dessinait comme les peintres rupestres dont il descendait, il était Cro-Magnon, il était le fils des dessinateurs de taureaux aurignaciens qui peignaient avec tout leur corps, se ruant à la lueur de chandelles de joncs sur leurs peintures magiques, bisons rouges, vaches bistres, idéogrammes en noir bitume de leurs foyers à toits de chaume au bord des rivières celtes argentées du frai des saumons.

- Senior Tatlino ! avait-il dit, un artiste a un œil, une main, et des couilles.

Lipchitz avait traduit. Picasso n’avait pas de théories, pas de manifestes, pas de parti, pas de club. Je fais ce qui se présente à la main.

Tatline se vit montrer des toiles dans la manière africaine, des visages comme des masques, yeux fendus, nez burinés, bouches en goulot de bouteille. Il vit la géométrie de Cézanne hardiment investie d’un rôle dominant, et puis d’une sorte de musique métaphysique par laquelle l’information graphique d’un portrait était traitée comme autant d’échardes de lumière et d’éclats d’ombre.

La neige s’amoncelait sur les branches du mélèze.

Il prit Sinie Okovy, Les Chaînes bleues, de Khlebnikov. Le titre, l’une des étranges richesses de Velemir, rappelait les Sinyakovs de Kharkov, qui s’habillaient comme des dryades et des bergers de Théocrite et marchaient dans les bois de Krasnaya Polyana, Boris Pasternak parmi eux, ainsi que David Bourliouk, qui se trouvait à présent à New York.

Smeley, smeley, dusha dosuga

écrivait-il des jeunes filles, cinq sœurs,

miel d’or sombre ses cheveux dénoués

écrivait-il de Nadezhda, et dans une manière d’image qui se transmuait en papillon noir et jaune, puis en fleuraison du ciel, en brise, en champ d’orge, en Pouchkine et Lensky sur une route, et pour finir en anémone s’accrochant au pied d’un passant.

[…]

------------------------------ (p. 44/46)

Les aéroplanes à Brescia

[…]Le Blériot XI était une libellule jaune de bois ciré, de toile tendue et de fil de fer. Le long de son flanc était inscrit son nom en lettres carrées d’un gris militaire : ANTOINETTE 25 CV. Otto les informa gracieusement que son moteur avait été construit par Alessandro Anzani. Sa puissance résidait à l’évidence dans ses épaules, où ses ailes, ses roues et son propulseur jaillissaient à angles droits, chacun dans un plan différent. Pourtant, en dépit de tout son gréement jaune pimpant et nautique, il était d’une petitesse inquiétante, à peine plus qu’un moustique agrandi aux dimensions d’une bicyclette.

Près d’eux un homme de haute taille aux cheveux châtains tenait son poignet gauche comme si celui-ci était douloureux. L’intensité de son regard retint l’attention de Kafka plus que sa maigreur d’échalas qui, de toute évidence dans cet environnement, était la marque de l’aéronaute et du mécanicien. C’était à présent l’ère de l’homme-oiseau et du magicien de la machine. Qui sait seulement lequel de ces visages préoccupés appartenait à Marinetti en personne ? C’était un véritable échassier que cet homme. La sauvagerie même de ses cheveux bruns bouclés et la tension de ses longs doigts semblaient parler de l’étrange nécessité pour l’homme de voler. Il s’adressait à un petit homme en blouse bleue de mécanicien qui avait un bandeau sur l’œil. De sa bouche coulaient les mots Station stratosphérique de vol de cerf-volant, Höhere Luftstazion zum Drachtensteigenlassen. Alors le petit homme leva ses mains carrées et dressa la tête en posant une question. Glossop fut la réponse, suivi du mot vert Derbyshire.

[…]

------------------------------ (p. 83/84)

L’aube à Trappelun

5.

Le visage empoussiéré, le Trappellunien ôta ses lunettes de soleil en Mylar, vérifia le sanglage de sa ceinture et demanda au voyageur ce qu’il désirait dans leur zamindar.

Le voyageur pour sa part avait traversé de hautes prairies pentues de fenouil brun déclinant de la corniche coupe-vent que formaient des gorges creusées d’ombres de malachite, paroi rocheuse désolée sur l’horrible silence d’où l’après-midi finissant tombait radieux.

Dans les profondeurs de leurs canyons, lorsqu’ils regardaient, il y avait des fleuves de soufre frappé par le soleil radical comme la foudre. Devant lui se dressaient des falaises en front de baleine brun-rose fendues par les ans, avec des ruisseaux de brèches enroulées sur elles-mêmes comme les aurores boréales de glace à minuit.

Avant le crépuscule il avait commencé à voir des forêts d’arbres étranges, anthrax ou palissandre et les proues lointaines de glaciers au-delà ; c’est alors, enfoncé jusqu’aux hanches dans une herbe piquante de rosée de prairie en lame de scie, qu’il avait découvert sur le ciel noircissant un cercle de menhirs.

Ces tiki se dressaient haut sur des bosses sauriennes. Comme les stèles du Yucatan, ils représentaient chacun un seul personnage hiératique, mais leur ornementation était si travaillée qu’ils ressemblaient aux poteaux sculptés de corbeaux des Haida.

Icônes des phylarques de quelque peuple, dieux propices et originels, totems auxquels on apportait les corbeilles des moissons au jaunissement de l’an, stupas iskandiens érigés sur de hautes prairies par un peuple aujourd’hui civilisé depuis longtemps, il ne pouvait le deviner.

Une vieille mousse soyeuse d’un vert doux couvrait le flanc nord de ces ancêtres barbares, et des herbes dégingandées et du kudzu aux gousses râtelantes battaient leurs vieux tibias.

Il n’y avait ici pas eu âme qui vive depuis des décennies.

Ce fut à ce moment, alors qu’il demeurait figé dans une crainte et un trouble qui ne différaient pas beaucoup de la peur, que la patrouille surgit de derrière l’un des mégalithes.

Ils étaient armés d’épieux et d’éolithes, et ils formèrent un cercle autour de lui.

------------------------------ (p. 187/188)

4ème de Couverture

L’artiste constructiviste russe Tatline a, comme Davenport, un faible pour les aéronefs (letatline, en russe, signifie planeur). Autre coïncidence, Kafka et Wittgenstein se retrouvent à Brescia, en Italie, lors d’un meeting aérien. Edgar Poe, écrivain encore inconnu, séjourne à Saint-Pétersbourg où il cherche des subsides pour la cause grecque. L’abbé Breuil découvre l’art pariétal des grottes de Lascaux. Héraclite reçoit la visite d’un disciple potentiel. La très borgésienne curiosité de Guy Davenport nous présente tous ces disparates comme les pièces d’un grand puzzle à la fois moderniste et archaïque, illuminé par l’écriture et les « bri-collages » éblouissants de Davenport.

●●●

Guy Davenport (1927‑2005)

Né en Caroline du Sud, il commence à lire avec Tarzan et étudie le vieil anglais avec J.R.R. Tolkien à Oxford. Après une thèse sur Ulysse de James Joyce (1949) et une autre sur Ezra Pound, il devient professeur de littérature à l'université du Kentucky. Il illustre certains ouvrages de Hugh Kenner ainsi que ses propres livres ; il est également peintre, traducteur de grec ancien et poète. Éminent helléniste, passionné à la fois par l'Antiquité gréco-latine et les grandes figures de l'avant-garde européenne, il brasse dans son œuvre les lieux, les époques, les cultures et les langues du passé et du présent. Il publie son premier recueil de nouvelles à 47 ans. Huit autres suivront, ainsi que six volumes d'essais. Ami de Pound et de Williams, il connut aussi Samuel Beckett, Christopher Middleton, Eudora Welty, Allen Ginsberg et James Laughlin.

●●●

Bernard Hoepffner

Guy Davenport (1927‑2005)

« L’érudition débute comme l’acte critique d’un regard amoureux : la curiosité est une passion ». (« The Scholar as Critic »)

©Wyatt Mason, 2003

Bonnie Jean et Guy Davenport

©Bernard Hoepffner

Guy Davenport est mort le 4 janvier, à l’âge de 77 ans. Pour moi, c’est la fin de quinze ans d’amitié, au sens où le facteur ne viendra plus m’apporter ces lettres plus ou moins mensuelles postées à Lexington, Kentucky. Comment désormais oublier la dernière phrase de sa dernière lettre : « If I could think of something else to say, I would not have the strength to type it » ? Ces dix‑huit mots dessinent un point final.

La vie qu’il a menée n’est autre que celle de ses lectures, celle de sa passion à faire partager ce qu’il avait lu — quand on se rendait chez lui, on pouvait facilement croire que les murs étaient faits de livres. Jamais il n’a cessé de transmettre son goût de la lecture, sa curiosité pour les détails, l’histoire du monde — une histoire qu’il ne cessait de reconstruire sous la forme de ce qu’il appelait des « fictions nécessaires », recombinant certains éléments de ses lectures, créant des liens entre ces éléments afin d’expliquer le passé, tentant d’éloigner, d’écarter, comme il l’a écrit, le barbare chez l’homme :

« Fiction nécessaire » signifie simplement que lorsque j’écris sur un personnage historique — Vladimir Tatline, Kafka, Walser, Pausanias, C. Musonius Rufus — je fournis certains éléments, le temps qu’il fait, les lieux, les samovars, la poussière grecque, les serveurs italiens, et ainsi de suite, toutes ces choses que les sources historiques laissent de côté. Cela ne veut PAS dire que je donne un compte rendu fictionnel.

La prose : nous écrivons, ou bien nous sommes écrits. (Le grand thème de Barthes : nos phrases existent avec tant d’intensité qu’un auteur ne fait que les arranger.)

J’approche l’écriture avec le sentiment que mes mots doivent être choisis et disposés avec la plus grande attention, car nous vivons dans un monde de mots malmenés qui ont perdu leur sens. Je crois qu’on pourrait dire que j’écris afin d’utiliser les mots à ma façon, pour obtenir certains effets, plutôt que dans un but programmé — psychologie, drame, politique, thématique.

Ce sur quoi j’écris est donc plus ou moins gratuit. J’ai suffisamment le sens de l’anecdote pour créer un récit. Mais le récit est la scène.

L’usage premier des mots est la création d’images : mon écriture est du dessin.

LIRE LA SUITE | http://transatlantica.revues.org/570

Bernard Hœpffner, « Guy Davenport (1927‑2005) », Transatlantica

| 2005, mis en ligne le 24 mars 2006

___________________________________________________________________

SITE À CONSULTER

[Guy Davenport, The Art of Fiction No. 174]

Interviewed by John Jeremiah Sullivan

Sur le site : The Paris Review

| © Cliquer ICI

23:04 Publié dans Christian Bourgois Editeur, Guy Davenport | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/01/2014

Enrique Vila-Matas, Dublinesca

●●●

UNE LECTURE DE NATHALIE RIERA

…

Enrique Vila-Matas

« Dublinesca »

Christian Bourgois Editeur, 2010

(Traduit de l’espagnol par André Gabastou)

_________________________________________________

■■■

L’écriture et le voyage, confie Nicolas Bouvier, sont des entraînements à notre propre disparition. Dans « Dublinesca », le dernier roman de l’écrivain Barcelonnais Enrique Vila-Matas, nous assistons à la disparition non pas d’un écrivain mais d’un éditeur qui se promet une étrange odyssée, à dessein de retrouver l’enthousiasme originel. Pour Samuel Riba, figure centrale du roman, rédiger « une théorie générale du roman » ou entreprendre « un léger saut anglais » ne sont-ils pas d’étranges voyages, qui n’auraient pour autre but que : « ce qu’il ya de mieux au monde, c’est de voyager et de perdre des théories, de les perdre toutes » (17)

Ancien éditeur revenu de tout, qu’une crise aigue finit par étreindre, accusant tristesse de n’avoir entre autres pas « découvert un auteur inconnu qui aurait fini par se révéler un écrivain génial » (18), « quelle poisse que d’avoir à aller à la chasse de ces écrivains et de ne jamais tomber sur un vrai génie ! » (106), ce qui lui a d’ailleurs valu de renoncer « à sa jeunesse pour constituer honnêtement un catalogue imparfait » (72). Imparfaite également sa vie qui n’a lieu que « dans la plus pure orthodoxie du voyage circulaire », ainsi que dans l’isolement d’un hikikomori (terme japonais pour signifier un accroc à Internet). Et puis, quelle déveine que de vivre cet étrange passage entre deux époques – celles de l’ère Gutenberg et de la révolution numérique – mutation qui participe à cette circularité désœuvrante.

Mais bien que l’heure du bilan se passe sans enthousiasme ni quelconque réjouissance, Samuel Riba n’est pas sans être dépourvu d’affection pour ce qui incarne « une vie simple, en contact permanent avec la rassurante banalité du quotidien » (73). En effet, ne faut-il pas entendre de sa propre voix cette fascination pour « le charme de la vie ordinaire ». Se laisser ainsi porter par le rythme de l’accoutumé, qui peut se transformer en exceptionnel. Riba se refuse de vivre dans un roman. Comme dans les peintures de Vilhelm Hammeshoi : « pas de place pour la fiction, le romanesque » (165). N’est-ce pas au cœur de la vie ordinaire et des saturations qu’elle engendre qu’il nous est au mieux donné « de franchir le pas, de traverser le pont » qui « mènera vers d’autres voix, d’autres atmosphères ».

Samuel Riba n’a pas quitté son métier d’éditeur, il l’a plutôt fui, ou alors a-t-il mis simplement un terme à ses pâlottes aventures dans la géographie de la littérature ; la littérature qui n’est pas épiphanie, pas plus qu’elle n’est ce « centre du monde » avec cette « fabuleuse sensation d’être ailleurs ». La littérature est coupable d’avoir fait disparaître le lecteur talentueux : « si l’on exige d’un éditeur de littérature ou d’un écrivain qu’ils aient du talent, on doit aussi en exiger du lecteur » (74).

Faire un léger saut anglais, tomber de l’autre côté, « entonner un requiem pour la galaxie Gutenberg », nous dit Riba, enterrement « en l’honneur du monde détruit de l’édition littéraire, mais aussi de celui des vrais écrivains et des lecteurs talentueux », tout cela comme un moyen d’enterrer tout ce qui a participé au refus d’un grand destin.

Pour Riba qui semble avoir mené une vie de catalogue :

Traverser le pont c’est sortir d’un monde et entrer dans un autre monde, s’y sentir le maître du monde. Lorsque l’éditeur se souvient de sa traversée à pied de Manhattan à Brooklyn aux côtés de son jeune auteur Nietzky : « marcher vers Brooklyn signifiait pour lui repartir en quête des anciennes forces occultes » (115)

Tomber de l’autre côté, serait-ce pour retrouver la personne qu’il aurait réellement pu être avant même qu’il ne commence sa vie d’éditeur ; retrouver ce Je unique, original, « la première personne qui était en lui et a si vite disparu » (219)

Le désir d’un saut anglais vient faire réplique au saut français de l’écrivain américain Saul Bellow, ou encore au saut italien du poète florentin Guido Cavalcanti : « le saut agile et inattendu (…) qui se hisse au-dessus de la pesanteur du monde, montrant que sa gravité contient le secret de la légèreté » (133)

Mais pourquoi également ce grand saut de Riba dans l’Ulysse de Joyce ? Outre qu’il est bon connaisseur de l’œuvre du poète et romancier irlandais, « la plus grande trouvaille de Joyce dans Ulysse est d’avoir compris que la vie est faite de choses triviales. La glorieuse astuce mise en pratique par Joyce fut de prendre ce qui se passe au ras des pâquerettes pour en faire un soubassement héroïque aux accents homériques » (159)

Requiem pour un monde où la splendeur est encore récupérable, où Riba peut enfin se sentir libéré « de la chaîne criminelle de l’édition de fictions » (197), où tomber de l’autre côté c’est se trouver enfin dans une géographie du monde où pouvoir se réinventer, n’être plus qu’ « une allégorie, un témoin de son temps, le notaire d’un changement d’époque » (217)

Alors « … que l’enterrement soit une œuvre d’art » !

Nathalie Riera, décembre 2010

Revue « Europe », N° 984, avril 2011

© Les Carnets d’Eucharis

____________________________________________________________________________

SITE À CONSULTER

dublinesca

Sur le site : Enrique Vila-Matas

| © Cliquer ICI

Quatrième de couverture Samuel Riba est l'éditeur talentueux d'un catalogue exigeant. Néanmoins, incapable de faire face à l'émergence des nouveaux médias et de concurrencer la vogue du roman gothique, il vient de faire faillite. Il sombre alors dans la déprime et le désœuvrement. Pour y remédier, il entreprend un voyage à Dublin. L'accompagnent quelques amis écrivains avec qui il entend créer une sorte de confrérie littéraire. Cette visite de la capitale irlandaise se double d'un voyage dans l'œuvre de Joyce.

En explorant toutes les facettes de ce personnage complexe, qui est en partie son alter ego de lui-même, Enrique Vila-Matas interroge la notion d'identité, de sujet, et décrit le cheminement parcours qui a mené la littérature contemporaine d'une épiphanie (Joyce) vers l'aphasie (Beckett).

19:59 Publié dans Christian Bourgois Editeur, Enrique Vila-Matas, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

26/12/2013

Roberto Bolano, Amuleto

Roberto Bolaño

AMULETO

(Christian Bourgois Editeur, 2013)

Traduit de l’espagnol (Chili) par Emile et Nicole Martel

Roberto Bolaño

© Photo : Jerry Bauer | CLIQUER ICI

■■■

------------------------------------------ QUATRIEME DE COUVERTURE

Mexique, septembre 1968 : la police envahit l'université de Mexico. Afin de leur échapper, Auxilio Lacouture, une Uruguayenne amie des poètes et de la poésie, se réfugie au quatrième étage de la faculté de Lettres et de Philosophie. Elle y demeure cachée pendant treize jours, au cours desquels elle se remémore son histoire. Au fil d'un vaste récit aux accents tantôt mystiques tantôt surréalistes, elle évoque ainsi les jeunes gens qu'elle a connus à l'université et les événements de ces années troubles.

Amuleto est l'un des premiers ouvrages de Roberto Bolaño parus en France. On y retrouve la combinaison d'une atmosphère angoissante et d'une terreur politique bien contemporaine. À cet égard, Amuleto annonce ses œuvres suivantes telles que La Littérature nazie en Amérique, Étoile distante, Nocturne du Chili, où écrivains et poètes jouent souvent un rôle essentiel.

------------------------------------------------------- BIOBIBLIO

Roberto Bolaño est né à Santiago du Chili en 1953. Fondateur, au Mexique, de «l'infraréalisme», groupe littéraire d'avant-garde, héritier de Dada et de la Beat Generation, il a déferlé sur la scène littéraire avec La Littérature nazie en Amérique puis Les Détectives sauvages. Il a reçu, entre autres, le Prix Herralde en 1998 et le prix Romulo Gallegos, le plus prestigieux d'Amérique Latine en 1999. Poète et romancier, héritier de Borges, Cortazar, Schwob, il saisit à bras le corps l'histoire de sa génération et est passé maître du brassage des registres, situations et personnages. Roberto Bolaño est mort en 2003 à Barcelone.

__________________________________________________

ET MOI, pauvre de moi, j’ai entendu quelque chose de semblable à la rumeur que produit le vent quand il descend courir entre les fleurs de papier, j’ai entendu une vibration d’air et d’eau, et je me suis levée (silencieusement), les pieds comme une ballerine de Renoir, comme si j’allais accoucher (et d’une certaine manière, en effet, j’allais donner naissance à quelque chose et naître moi-même), le slip tenant en menottes mes chevilles maigres, accroché aux chaussures que j’avais alors, des mocassins jaunes très confortables, et pendant que j’attendais que le soldat inspecte les cabinets l’un après l’autre et que je me préparais moralement et physiquement, si nécessaire, à ne pas ouvrir, à défendre le dernier réduit d’autonomie de l’UNAM[1] , moi, une pauvre poète uruguayenne, mais qui aimais le Mexique comme personne d’autre, tandis que j’attendais, comme je disais, un silence particulier s’est produit, un silence spécial pour lequel ni même les dictionnaires musicaux ni les dictionnaires philosophiques n’ont d’entrée, comme si le temps se fracturait et se mettait à courir dans plusieurs directions à la fois, un temps pur, ni verbal ni fait de gestes ni d’actions, et alors je me suis vue moi-même et j’ai vu le soldat qui se regardait béatement dans le miroir, nos deux personnages scellés dans un noir losange ou submergés dans un lac, et j’ai eu un frisson, parce que j’ai perçu que momentanément les lois de la mathématique et celles, tyranniques, du cosmos, qui s’opposent aux lois de la poésie, me protégeaient et j’ai compris que le soldat se regarderait béatement dans le miroir et que je l’entendrais, ou l’imaginerais, souriante aussi, dans l’abri singulier de mon cabinet, et que ces deux facteurs constituaient à partir de cette seconde-là les revers d’une pièce de monnaie atroce comme la mort.

--------------------------------------------------------------------------- 38/39

***

SITES À CONSULTER

Editions

AMULETO

Christian Bourgois Editeur

| © Cliquer ICI

Articles

Le chant d’Auxilio Lacouture

Sur « Amuleto » de Roberto Bolaño

Antonio Werli

In« Cyclocosmia » (revue d’invention et d’observation)

| © Cliquer ICI

POUR UNE HISTOIRE SECRÈTE DU ROMAN CONTEMPORAIN :

2666 DE ROBERTO BOLAÑO

Sur le site d’Enrique Vila-Matas

Emmanuel BOUJU

In« Cyclocosmia » (revue d’invention et d’observation)

| © Cliquer ICI

17:13 Publié dans Christian Bourgois Editeur, Roberto Bolano | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

25/12/2013

Remedios Varo

REMEDIOS VARO

PEINTRE SURRéaliste

…

…

[Extrait]

ROBERTO BOLAÑO

AMULETO

(Traduit de l’espagnol – Chili – par Emile et Nicole Martel)

Christian Bourgois Editeur, 2013

[…]

Il y a très peu de gens qui se souviennent de Remedios Varo. Je ne l’ai pas connue. Sincèrement, j’aimerais bien dire que je l’ai connue mais en vérité je ne l’ai pas connue. J’ai connu des femmes merveilleuses, fortes comme des montagnes, ou comme des courants marins, mais je n’ai pas connu Remedios Varo. Non parce que j’aurais eu honte d’aller lui rendre visite chez elle, non parce que je n’appréciais pas son œuvre (que j’admire de tout cœur), mais parce que Remedios Varo est morte en 1963 et moi, en 1963, j’étais toujours dans mon lointain Montevideo chéri.

[…]

Je lui dis à quel point je l’admire, je lui parle des surréalistes français et des surréalistes catalans, de la guerre civile espagnole, je ne lui parle pas de Benjamin Péret parce qu’ils se sont séparés en 1942 et je ne sais quels souvenirs elle garde de lui, mais je lui parle de Paris et de l’exil, de son arrivée à Mexico et de son amitié avec Leonara Carrington, et je me rends compte alors que je suis en train de raconter à Remedios Varo sa propre vie…

ROBERTO BOLAÑO ...............................................

●●●

14:30 Publié dans Christian Bourgois Editeur, Roberto Bolano | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/12/2013

Les Assises du roman, 2013

■■■

ASSISES DU ROMAN 2013 - COLLECTIF

CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR

MICHEL PASTOUREAU

Aujourd’hui les historiens ont une devise : le passé change tous les jours, et en effet, le passé change tous les jours. Parce que nous découvrons de nouveaux documents, ou que nous réétudions des documents bien connus mais avec d’autres problématiques, une autre lumière. Et ça va continuer. Le chercheur sait très bien que ce qu’il pense, ce qu’il croit, à un moment donné, n’est pas une vérité, mais un état dans l’histoire des connaissances, et que cet état va continuer de se compléter, de se transformer, de s’inverser parfois…

……………………………………………………………………………………. (p.15)

La recherche en histoire, c’est la rencontre entre une problématique et une documentation. Il y a deux façons de travailler : soit on étudie une question, on s’attaque à un ensemble de documents, et on voit ce qu’ils nous apprennent, ou bien au contraire, on a des idées préconçues, des problématiques diverses, et puis on va voir si les documents confirment ou infirment ce que l’on pense au départ. Quand les documents infirment ce que l’on pensait, on est furieux, on en veut aux documents, et la tentation est assez grande de leur faire dire ce qu’ils ne disent pas, ou plutôt de sélectionner une seule chose dans tout ce qu’ils disent. Je prends un exemple que j’emprunte à l’histoire de l’art, ou à l’histoire littéraire : si on se demande pourquoi, dans ce tableau de Raphaël ou de Poussin, tel personnage est vêtu de rouge, on va trouver dix, douze, quinze hypothèses si l’on est honnête et qu’on poursuit l’enquête jusqu’à ses extrémités. En général, le chercheur a tendance, moi aussi, à ne retenir que les hypothèses qui l’arrangent pour sa démonstration, et à laisser les autres de côté parce qu’elles le dérangent plus ou moins. Ce n’est pas une bonne façon de procéder, mais c’est extrêmement fréquent en histoire littéraire, en histoire de l’art, et dans d’autres formes d’histoires jugées plus solidement ancrées dans la documentation. Donc ce n’est pas que j’aie la tentation de tricher, mais j’ai pleinement conscience de la fragilité d’un certain nombre d’idées que j’avance, ou de résultats ; parfois, cependant, comme vous le dites, je pense que je mets le poing, ou le doigt, sur quelque chose d’important qui serait, sinon la vérité, en tout ca doté d’une certaine exactitude, et c’est presque toujours quelque chose que je n’arrive pas à démontrer.

……………………………………………………………………………………. (p.19/20)

Jón Kalman Stefánsson

Parce que l’écriture ne prend corps qu’au moment où le lecteur approche le texte et le rencontre, accompagné de ses souvenirs, de son expérience, de sa douleur et de sa joie. Ce n’est qu’alors que naît cet étonnant alliage que nous nommons littérature. Et ce n’est qu’alors que peut advenir l’impossible : les mots prennent tout à coup une profondeur qui donne le vertige, les phrases se parent de sens cachés et inattendus. Il semble alors que la littérature puisse accomplir l’impossible. La seule chose nécessaire – et cette seule chose n’est pas rien – c’est un écrivain qui suive le conseil de Faulkner, qui y mette toute son âme, voire plus encore, et qui s’efforce sans relâche de trouver de nouvelles voies formelles, linguistiques et narratives. Il faut ensuite un lecteur en perpétuelle recherche, un lecteur qui veut se confronter à des textes exigeants, qui veut se plonger dans une littérature qui cherche des réponses et tente d’explorer de nouveaux territoires qui refuse de s’arrêter et de demeurer immobile. C’est par l’union d’un auteur en recherche et d’un lecteur en quête que naît une littérature à même de saisir toute la vie – voire un peu plus encore : une littérature apte à créer une vie nouvelle.

……………………………………………………………………………………. (p.96)

Jacques Rancière

La littérature continue à parler du monde. Malgré tout, on a vécu une période historique de reflux des grands élans. La littérature peut difficilement se nourrir du déclin. Quand des écrivains se nourrissent du déclin, ils font des romans un peu fatigués, un peu ironiques, pour décrire tous ces pauvres crétins qui étaient maoïstes il y a trente ans et sont devenus écolos, etc. Si on ne veut pas faire ça, comment parler de la politique ? Il y a un problème. Prenons l’exemple d’un écrivain qui a eu une forte expérience politique, je pense à Olivier Rolin. Son livre le plus inspiré, c’est L’Invention du monde. Il construit ce livre comme une énorme mosaïque. Chaque fois, une sorte de petit poème en prose s’organise autour d’un lieu et traverse toutes les significations portées par ce lieu. Mais lorsqu’il raconte l’histoire de la Gauche prolétarienne, la forme du roman qu’il adopte, c’est quelqu’un qui tourne autour de Paris en racontant son histoire à une petite jeune. On voit bien qu’il n’est pas autant inspiré par son épopée de chef prolétarien que par sa pratique de voyageur.

……………………………………………………………………………………. (p.254)

Antonio Muňoz Molina

Nous savons que la démocratie peut ne pas exister. Nous savons que les droits sociaux peuvent ne pas exister. Nous savons que l’égalité face à la loi peut ne pas exister. Pour être conscient de ce que l’on a maintenant, et qu’on peut le perdre très facilement parce que c’est très fragile, il est important de garder en tête d’où nous venons et ce qu’il s’est passé. Mais aussi, effectivement, il faut commencer ou penser en d’autres termes et il faut se demander pourquoi ce modèle actuel semble fuir de tous les côtés, pourquoi, après plus d’un demi-siècle de démocratie, de justice sociale, d’assistance médicale universelle, d’éducation universelle, nous avons des sociétés aussi fragiles. Des sociétés qui répondent si facilement à la tentation populiste ou autoritaire. L’Union européenne est remplie de prémices racistes, de signes autoritaires, de tentation populistes…

……………………………………………………………………………………. (p.269/270)

Comme chaque année depuis 2007, des écrivains et des intellectuels ont répondu à l'invitation de la Villa Gillet et du journal Le Monde, et se sont retrouvés à Lyon pour une série de rencontres et de débats. Les thèmes n'ont pas manqué, du « sentiment de la vie » au « secret », en passant par « le regard du promeneur » ou « le portrait » - les questions non plus : « comment faire parler ses personnages ? » ou encore « comment raconter le conflit ? ». Ce volume rassemble les textes rédigés par les auteurs pour cet événement, ainsi que la retranscription de certains échanges : de grands entretiens avec Claudio Magris, Martin Amis et Jacques Rancière ; des rencontres étonnantes, entre Bruno Latour et Richard Powers, Antonio Muñoz Molina et Tzvetan Todorov. Sur la littérature et la société, des dialogues rares et des conversations précieuses entre auteurs venus du monde entier.

Jakuta Alikavazovic, Martin Amis, Christine Angot, Paul Ardenne, Jean-Christophe Bailly, Hoda Barakat, A. S. Byatt, Horacio Castellanos Moya, Sylvie Germain, Goldie Goldbloom, Hugo Hamilton, Drago Jančar, Bruno Latour, Claudio Magris, Ronit Matalon, Antonio Muňoz Molina, Christine Montalbetti, Edna O'Brien, Kate O'Riordan, Maxime Ossipov, Michel Pastoureau, Antonin Potoski, Richard Powers, Jacques Rancière, Keith Scribner, Jón Kalman Stefánsson, Alain Claude Sulzer, Tzvetan Todorov, David Vann, Sandro Veronesi, Matthias Zschokke.

2013 | Par www.christianbourgois-editeur.com/ | CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR

17:28 Publié dans Christian Bourgois Editeur | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/07/2013

Kate Summerscale

Kate Summmerscale

La déchéance de Mrs Robinson

(Christian Bourgois Editeur, 2013)

JOURNAL INTIME D’UNE DAME DE L’EPOQUE VICTORIENNE

Traduit de l’anglais par Eric Chédaille

SITE DE L’EDITEUR - http://www.christianbourgois-editeur.com/

Kate Summerscale

Juin 2006 | Bloomsbury plc | © Mark Pringle

Une lecture de Nathalie Riera

____________________________________________________________________________

■■■ « La déchéance de Mrs Robinson » a pour cadre le procès devant le tribunal des Divorces et Affaires matrimoniales d’Henry Oliver Robinson et d’Isabella Walker. Après avoir découvert par accident le journal intime de son épouse, et son aveu d’adultère, H.O. Robinson convoque le tribunal londonien pour dissolution de son mariage. Requête qui soulève la question de l’écrit comme preuve et de la complexité face à la crédibilité du journal intime et à la véracité des évènements qui y sont rapportés. Le journal d’Isabella ne serait-il pas le produit d’un dérangement mental ? de fantasmes sans corrélation avec des faits réels, ou, au contraire, l’œuvre d’un esprit s’adonnant à une activité purement littéraire, se jouant à mêler réalité et fiction sans autre but qu’une « forme d’apprentissage, d’exercice préalable à la composition d’un roman. » (p.212). Ici, référence à Emily Brontë et sa sœur Anne, et à la diariste Fanny Burney.

Consigner ses expériences pour une femme née dans la société victorienne, c’est faire du journal un lieu de révélation et d’effusion, mais aussi un moyen de « déchiffrer sa vie », et pour une anglaise de classe moyenne, être « capable d’attenter à la décence avec sa plume » : « Comme l’économiste et philosophe Herbert Spencer, qui décrivait ses mémoires comme ‘une histoire naturelle de (sa) propre personne’, elle dressait le relevé de son évolution personnelle. En écrivant et en lisant son journal, elle avait espoir de comprendre son moi aliéné et conflictuel par le biais de cette extériorisation, de pénétrer dans sa propre tête et sous sa propre peau. » (p.61)

Dans l’histoire littéraire, certains journaux intimes passent pour apocryphes, ou ont au contraire la réputation d’un excès d’honnêteté. Kate Summmerscale cite à ce sujet les carnets d’Horace Walpole qui « consigna délibérément des choses fausses » (p.205), à l’opposé du journal de Samuel Peppys « réputé pour sa franchise ». Du temps de l’époque victorienne, « la rédaction des annales de la vie domestique et spirituelle » révèle un goût prononcé pour l’introspection, tels que les carnets personnels du mémorialiste et bibliophile John Evelyn, parus pour la première fois en 1818.

Outre les fonctions du journal intime, Isabella souffre d’un mariage malheureux, institution considérée de son point de vue : « arbitraire et inique ». Lecture et écriture sur soi, contre le desséchement et l’esseulement : K. Summerscale ne manque pas de faire un parallèle avec Madame Bovary. Isabella écrit son journal à la même époque que la parution du roman de Gustave Flaubert.

Durant le procès, journalistes, médecins et spécialistes du royaume seront appelés à témoigner, à partir des écrits d’Isabella, autrement dit à mettre en cause la véracité du journal. Mais la « défense d’Isabella fut beaucoup plus dégradante que ne l’aurait été un aveu d’adultère. » (p.224) Isabella considère cette lecture non consentie de son journal « comme une agression quasi sexuelle ». Dans une lettre pleine de rage, elle écrit :

« Que des hommes, de parfaits inconnus, nullement autorisés à le faire, se soient crus en droit d’y mettre le nez, de dépouiller et de censurer mes écrits intimes, d’y choisir des passages, avec leurs pattes fouineuses, impudentes, ignobles, cela je ne puis le comprendre. Je n’aurais jamais agi de même, pas plus que je n’aurais eu la bassesse d’espionner leurs prières, les balbutiements de leur sommeil ou les accents de leur délire ; je me serais tenue pour insultée par la simple invite à lire des pages destinées au seul regard de leur rédacteur. » (p.229)

« Le journal offre un aperçu de ce que pourrait devenir la société si la vision nouvelle, évolutionniste, du monde venait à s’imposer ».

Nathalie Riera, juillet 2013

Les carnets d'eucharis

p. 214.

Mr Nightingale décrit son journal comme son « seul réconfort », mais il est devenu un symptôme et même une cause de sa maladie. Lorsqu’il est dérobé et lu par d’autres personnes, il le trahit ; au lieu de l’aider à voir en lui-même, il permet à d’autres de lire en lui ; au lieu de le laver de son péché, il le livre à ceux qui vont le châtier. La passivité de ce journal est une illusion. A la fin de la pièce, Mr Nightingale reçoit ce conseil : « Brûlez ce livre et soyez heureux ! »

***

p. 212/213.

Diaries (du latin dies) et journals (du français jour) étaient par définition un lieu d’épanchements quotidiens, mais leur apparente immédiateté pouvait être trompeuse. Isabella remplissait souvent le sien un ou plusieurs jours après les évènements qu’elle décrivait. Un journal pouvait n’offrir qu’une approximation du temps véritable, de même qu’il pouvait ne faire que suivre et effleurer les sentiments qu’il cherchait à définir avec précision. Il agissait sur celle qui le tenait, tendant à en intensifier les émotions et à en altérer les perceptions. Jane Carlyle, épouse de l’historien John Carlyle, décrivit ce processus dans le sien à la date du 21 octobre 1855 : « Ton journal, qui ne parle que de sentiments, accuse tout ce qui est artificiel et morbide en toi ; cela, je l’ai vécu. » L’acte de tenir un journal faisait honneur à maintes valeurs de la société victorienne – la confiance en soi, l’autonomie, la capacité de garder des secrets. Poussées trop loin, ces vertus pouvaient toutefois se changer en vices. L’autonomie pouvait se faire déconnexion radicale d’avec la société, ses codes, ses règles et ses contraintes ; le secret pouvait se muer en dissimulation, le contrôle de soi en solipsisme, l’introspection en monomanie. »

■ SITES A CONSULTER :

Christian Bourgois Editeur

http://www.christianbourgois-editeur.com/fiche-livre.php?Id=1384

10:40 Publié dans Christian Bourgois Editeur, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

25/04/2013

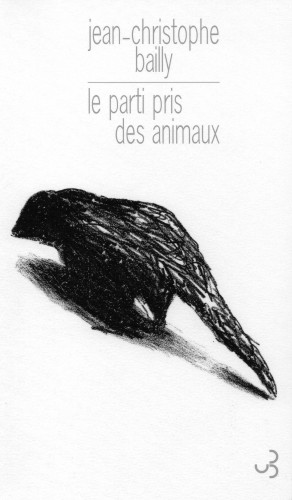

Jean-Christophe Bailly - le parti pris des animaux - Christian Bourgois Editeur, 2013

■ Illustration de couverture :

Gilles Aillaud, Mangouste

Planche extraite du tome I de l’Encyclopédie de tous les animaux,

y compris les minéraux

Franck Bordas Editeur

Jean-Christophe Bailly

Ecrivain, Poète, Philosophe

(Né à Paris en 1949)

■ LIEN :http://www.christianbourgois-editeur.com/fiche-livre.php?Id=1387

[…]

Vivre en effet, c’est pour chaque animal traverser le visible en s’y cachant : des animaux, la plupart du temps, on ne voit qu’un sillage et l’espace de nos rencontres avec eux, lorsqu’ils sont sauvages, est toujours celui de la surprise et de la déception. Ils surgissent, ils sont dans l’ordre du surgi, mais rarement pour qu’à partir de là un déploiement soit rendu possible et s’enclenche. L’affect de la rencontre avec eux reste lié aux régimes de l’irruption, du suspens bref et de la fuite. Au caché, d’où ils viennent, ils retournent, et souvent le plus vite possible, avec une incroyable et élégante dextérité. Avant même que la chasse ne s’informe des modes infiniment variés et des vitesses de cette dissimulation, il semble que la véridicité du monde animal ait eu à s’établir, pour elle-même, sur ce fond glissant de fuites et de refuges : les territoires, qu’on peut définir comme des surfaces arpentées et, donc, comme des surfaces où chaque animal s’expose, peuvent en même temps être considérés comme des réseaux de cachettes et comme l’espace même de la dissimulation. Un territoire, c’est une aire où se poser, où chasser, où errer, où guetter – mais c’est aussi et peut-être premièrement une aire où l’on sait où et comment se cacher. C’est ce qui est si intensément et si scrupuleusement décrit dans Le terrier de Kafka.

Ne plus avoir la possibilité de se cacher, être soumis sans rémission à un régime de visibilité intégrale, c’est à cela que le zoo condamne les animaux qui y sont enfermés. La cage est le contraire absolu du territoire non seulement parce qu’elle ne comporte aucune possibilité de fuite et d’évasion, mais d’abord parce qu’elle interdit le libre passage de la visibilité à l’invisibilité, qui est comme la respiration même du vivant.

------------------------- (p.26/27)

[…]

Etre bœuf ? Etre loup, thon, hanneton, buse, raton-laveur, chauve-souris… Mais comment faire ? Et par quels chemins passer, et pourquoi ? Et pourquoi non ? Essayer d’être (de suivre) chaque animal, d’aller se lover dans l’ailleurs d’où leur forme nous parvient, c’est-à-dire par exemple être très lourd, ou très léger, voler peut-être, dans la surprise de l’immensité de l’espace, dans l’éphémère : on ne le pourra pas. C’est une pensée, juste une pensée, une évasion hors de l’étroitesse spirituelle. Mais par contre ce qu’elle implique, et qui est que toute existence, toute provenance, toute formation soit maintenue dans son accès à l’ouvert et donc préservée, cela, nous pouvons peut-être le tenir autrement qu’en passant.

------------------------- (p.52)

le parti pris des animaux

Jean-Christophe BAILLY

Christian Bourgois Editeur, 2013

■ http://www.christianbourgois-editeur.com

-------------------------

Jean-Christophe Bailly dirige la collection « Détroits ». Ecrivain, poète, philosophe, Jean-Christophe Bailly est également proche de la peinture et du théâtre. En lui passant commande d'un texte pour la scène, en 1981, le metteur en scène Georges Lavaudant l'a entraîné dans une aventure qui depuis s'est transformée en collaboration : les Céphéides, 1983, le Régent, 1986, Pandora, 1992, El Pelele 2003. Depuis quelques années, Jean-Christophe Bailly enseigne à l'Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage à Blois.

■ lhttp://www.christianbourgois-editeur.com/fiche-auteur.php?Id=3

18:08 Publié dans Christian Bourgois Editeur, EDITIONS, Jean-Christophe Bailly | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/04/2012

Roberto Bolano

Prochainement

■■■

dans

Les carnets d’eucharis n°33

PRINTEMPS 2012

ROBERTO BOLAñO

Trois

Un petit roman lumpen

Les chiens romantiques

Christian Bourgois Editeur, 2012

Roberto Bolaño lâche ses chiens romantiques

13 mars 2012 | | MEDIAPART

(mise en ligne vers la mi-avril 2012)

13:27 Publié dans Christian Bourgois Editeur, Roberto Bolano | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

16/03/2012

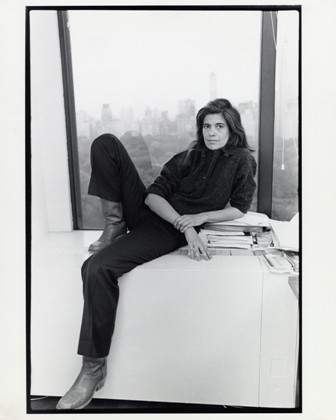

Susan Sontag, l'oeuvre parle

Lecture Nathalie Riera

Susan Sontag

L’œuvre parle, Christian Bourgois Editeur, 2010

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Guy Durand

Site de l’éditeur/ http://www.christianbourgois-editeur.com/fiche-livre.php?Id=1157

Susan Sontag, « le prurit de l’interprétation »

____________________________________________________________________________

■■■ Comment une œuvre peut-elle échapper à l’emprise de l’interprétation ? Comment lui éviter « un recueil de préceptes » ? Avec Against interpretation and other essays écrit entre 1961 et 1965, et qui figure parmi les premiers articles de Susan Sontag sur les arts et la culture contemporaine, l’acte d’interpréter une œuvre est souvent davantage une manière de vouloir se substituer à l’œuvre plutôt que d’en appeler à une critique capable de la servir, de sympathiser avec elle. Chez Sontag tout excès d’interprétation nuit à l’expérience sensible, et contre cela elle n’hésite pas à nous dire que jamais l’œuvre d’art ne se place dans le monde « comme un texte, un commentaire du monde », et qu’en sa qualité d’œuvre d’art, celle-ci ne peut ni faire dans la formulation d’idées générales ni être au service d’une idéologie sociale.

Peut-on seulement accepter de l’artiste, dans son dépassement de « l’homme psychologique et social » (Artaud) son rôle périlleux d’éclaireur. Susan Sontag n’exclut pas que tout « savoir est, dans un certain sens, dangereux », un élargissement du champ de l’expérience et du champ de la conscience exigeant « une préparation psychique suffisamment ample et éclairé ». Ne faut-il alors pas voir simplement dans l’artiste – l’auteur citant Rilke – « un homme qui travaille à l’extension du domaine des sens » ?

(Les carnets d’eucharis © Nathalie Riera, mars 2012)

Extrait

« De nos jours, toute tentative novatrice valable dans le domaine de l’esthétique tend à prendre une tournure radicale. Un artiste doit se poser la question : quelle est la forme de radicalisme qui s’accordera avec mes dons, avec mon tempérament ? Cela ne signifie nullement que tous les artistes contemporains soient convaincus de la valeur de l’évolution dans le domaine artistique. Un point de vue radical n’est pas nécessairement tourné vers l’avenir.

Examinons deux points de vue radicaux les plus importants dans la perspective de l’art contemporain. L’un cherche à obtenir l’abolition de toutes les distinctions de genres particuliers. Il n’y aurait plus alors qu’un art unique, composé du concours de toutes les formes et de tous les moyens de réalisation : immense édifice combinant et comportant la synthèse de toutes les formes de comportement. L’autre point de vue voudrait que soient maintenues et précisées toutes les limites de séparation, par une clarification des caractéristiques particulières à chaque forme d’art : la peinture ne devrait utiliser que les procédés qui lui appartiennent, la musique ne pas sortir du domaine musical, le roman se garder d’emprunter à d’autres disciplines littéraires et se servir uniquement de la technique qui lui est propre.

Ces deux points de vue sont apparemment inconciliables. Ils n’en traduisent pas moins l’un et l’autre l’une des préoccupations constantes de l’époque moderne : la recherche d’une forme artistique définitive. » (« L’œuvre parle », Susan Sontag, p.237/238)

Susan Sontag est née à New York en 1933. Elle publie son premier roman, Le Bienfaiteur, à l'âge de trente ans. Dans les années 1960, elle écrit pour différents magazines et revues. Très engagée à gauche, elle est proche d'intellectuels français tels que Roland Barthes, à qui elle a consacré un livre. Son essai Sur la photographie paraît en 1977. Elle publie également de nombreux romans, dont L'Amant du volcan (1992) et En Amérique (1999) pour lequel elle a reçu le National Book Award. Le Prix Jérusalem, qui lui a été attribué en 2001, et le Prix de la Paix des libraires, qui lui a été remis à Francfort en 2003, récompensent l'ensemble de son œuvre. Elle est morte le 28 décembre 2004.

Susan Sontag est née à New York en 1933. Elle publie son premier roman, Le Bienfaiteur, à l'âge de trente ans. Dans les années 1960, elle écrit pour différents magazines et revues. Très engagée à gauche, elle est proche d'intellectuels français tels que Roland Barthes, à qui elle a consacré un livre. Son essai Sur la photographie paraît en 1977. Elle publie également de nombreux romans, dont L'Amant du volcan (1992) et En Amérique (1999) pour lequel elle a reçu le National Book Award. Le Prix Jérusalem, qui lui a été attribué en 2001, et le Prix de la Paix des libraires, qui lui a été remis à Francfort en 2003, récompensent l'ensemble de son œuvre. Elle est morte le 28 décembre 2004.

■ LES CARNETS D’EUCHARIS

http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/susan-sontag/

■ LES CARNETS D’EUCHARIS N°32 – HIVER 2012

http://fr.calameo.com/read/000037071e7e1f94a4320

16:48 Publié dans Christian Bourgois Editeur, ETATS-UNIS, Susan Sontag | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/03/2012

Patti Smith, Auguries of Innocence

■ Patti Smith by Linda Smith Bianucci

Patti Smith

American singer, poet & visual artist

(Née à Chicago en 1946)

■ LIEN : http://www.pattismith.net/