09/06/2024

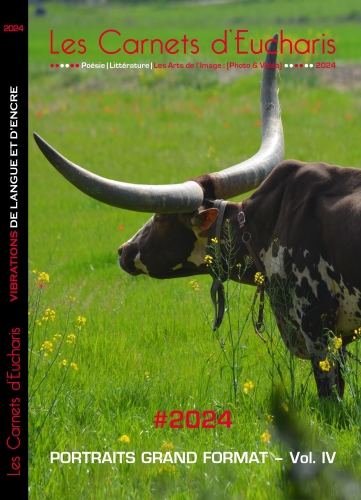

Les Carnets d'Eucharis (automne 2024) - Abonnement/Souscription

|

|

|

|

11:08 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

07/03/2024

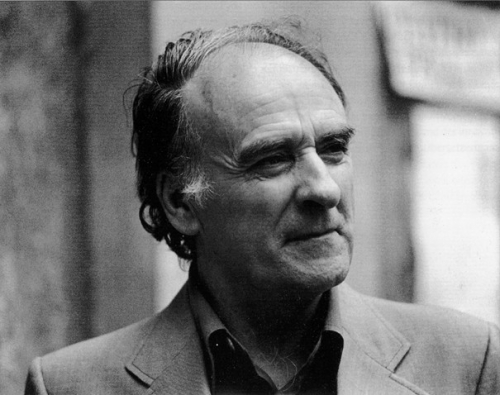

Franck Venaille, La descente de l'Escaut - Poème

Franck Venaille

LA DESCENTE DE L’ESCAUT

POÈME

[extraits]

■ Franck Venaille

■■■

---------------------------

Extraits

Éditions Obsidiane, 2007

ça ne s’exprime pas : peut-être est-ce muet de naissance ? Pas de ces cris d’horreur devant la vie, bien peu de soubresauts, de plaintes, seul un murmure diffus rappelle au passant qu’une présence trouble habite cette eau sans âge

ça ne s’exprime pas : dort-il même le fleuve ? connaît-il cet instant où le corps est en paix, ne souffre plus, se regarde : étonné, confus ; de n’être que cet amas de matières qui jamais ne se comprennent et, parfois, se combattent !

ça ne s’exprime pas : cela tient du refus forcené d’exister, de se lier aux autres, mais ça circule, déborde même vers un lointain clocher devant lequel un homme prie, demande que l’eau, fût-ce une seule fois ! rien qu’à lui : se confie !

[p.32]

-------------------------

Mais je vous écrirai encore : j’ai tant de choses à vous dire ! J’aime ces petits magasins qui regardent le fleuve. Il s’y vend de la dentelle, des abat-jour, d’anciennes cartes postales humides d’avoir trop approché les âmes des enfants morts enfermées dans des coffres d’argent. Désormais — mais vous le savez — ce n’est plus ma langue. J’éructe des mots étranges venus de loin, de là-haut et qui, lentement, de village en village, sont venus à ma rencontre. Ma bouche est pleine de sable. Et ma langue est salée. Topografische kaart van België. J’y ai mes points de repère, annotant, soulignant, encadrant courbes du fleuve, lieux et paysages. J’avance et je coche. Tantôt il me semble progresser sur un terrain miné, tantôt entendre quoi ? Des anges, peut-être ! Verrai-je un phoque ? Un cygne noir ! Descendrons-nous en bande hurlante cette eau jamais soumise ? Oui, je vous écrirai. Cette carte, que je tiens serrée, vous indiquera l’endroit exact où je me suis envolé noyé — dispersé ô décembre ! Pardonnez-le moi : je ne crains plus la mort. La formule vaut ce qu’elle vaut, mais quel bel exercice mental de — sans cesse — comparer la réalité de ce relevé à celle du fleuve ! Il nait de tout cela un modeste bonheur dont j’ai presque honte de souligner l’impact. Somptueux tout cela ! Somptueux comme ces tapis que l’on déroule pour recevoir idiots et saints. Je marche en parlant. Ça ! Qu’ici l’on s’exprime et peu importe dans quelle langue ! Les mots craignent-ils la brume ? Ont-ils peur de ce livre ouvert : le brouillard ! Je fais ma guerre. J’attaque et viole ma langue maternelle. Je la regarde se balancer sur les gibets. D’où me vient cette fureur ? Me mettrais-je à haïr ma mère après l’avoir, tant de mois, portée ? Eau trouble. Écluses qui, d’effroi, se vident. Voici l’instant où se mettent en marche les péniches et cela me rappelle le départ d’une manifestation où domineraient drapeaux noirs jaunes et rouges. J’eusse dû m’engager comme soutier. Vivre dans la majesté du mazout. Ô grands arbres blancs ! Vos branches ploient sous une foule d’oiseaux fous. Croyez-moi bien : je sais parfaitement quel luxe m’accompagne, ne suis-je pas redevenu enfant ? Me voici organique au fleuve. Soutier, je suis, prenant des notes, écoutant vieilles et vieux parler. Soutier. Et sans état d’âme ! Je partirai. Le fleuve demeurera sur place. Mais je ne savais pas que tout, ici, serait si noir. La lumière semble tamisée par le diable lui-même. Grisaille. Cela n’empêche pas les enfants de se rendre à l’école, d’entasser leurs vélos à l’avant de la barque du passeur d’eau. Je perçois des rires. Et je poursuis ma route, sans douter, sans frémir, mettant mes pas dans les marques laissées par les fers des chevaux. C’est peut-être ce jour-là que j’osai me poser la seule question qui en vaille la peine : suis-je déjà ici, autrefois, tirant les péniches ? Vous m’avez bien compris : ai-je vraiment été cheval ? Il me vient une lente angoisse que je ne cherche plus à dominer. Elle flotte. On dirait de la gaze sur l’eau. La voici qui s’entoure de buée, de larmes oui de larmes. Ai-je été qui j’ai dit ? Mon père, peut-être, le sait. Mais comment oserais-je lui poser la question ? D’ailleurs, que répondrait-il ? Il faut aller plus loin dans le caveau, plus bas, hardiment dans la terre. Soutier, vous dis-je. Ah ! quel métier sain ! Les poumons s’encrassent mais, au moins, ils saisissent tout de la marche du monde. Père ! Hennissez donc, parfois, le soir, rien que pour me mettre sur la voie, rien que pour m’enlever un peu de ce poids d’anxiété qui m’écrase la poitrine. Je n’avais pas songé à la vase. Je n’imaginais pas que cela fût si noir. Les mots, comprenez-le, sont insuffisants pour dire et exprimer la chose. Ô, demain

encore, pourtant, je vous écrirai !

[pp.69-70]

-------------------------

J’avais la totalité du visage de l’estuaire dans ma main

J’avais l’ensemble de sa pensée sous les doigts J’avais

Ô j’avais son étrange beauté Mienne, je la possédais m’

imprégnant de ses traits afin que — une fois disparus —

Je puisse encore encore et encore me souvenir d’eux

J’avais cette tête humaine avec ses intrications animales

Un peu de ce merle ! Beaucoup de l’épouse du cheval !

Quelques traits de la souris papivore qui crie sa peur

De paraître différente D’être différente De glisser

Au lieu de galoper De marcher De hennir J’avais la face

Animale et humaine de l’énigme Pas du Sphinx, non ! Pas

de l’homme aux yeux crevés mais (bruants — buses —

brèmes et gardons — loriots) celle de l’humanité

Blessée Meurtrie Repliée sur soi comme une figure de

Tombeau J’avais ! J’ai eu ! J’eus ! Cette noble énigme

sur laquelle — métaphoriquement — à bord du cargo Babtai

je m’interrogeai Ah ! Douleur d’être cet homme trop calme

Mais qu’un feu Une torche Un brasier intérieurs brûlent

Je l’avais ! Je distinguais le masque tragique de l’énigme

Mais, désemparé, désespéré, fragilisé par tant de souffrances

Intimes Je ne parvenais pas à comprendre le sens de cette

Possession Pourtant n’avais-je pas la totalité du corps de l’

estuaire dans ma main ? Sentant vivre sa pensée sous mes doigts

Et souhaitant la capter Me souvenir toujours et toujours de

La totalité de cette manière d’œuvre d’art Totem vous

Dis-je ! Totem allongé ! Visage énigmatique ! Son âme !

Totem ! Devant lequel, des nuits entières, je piétinais.

[p.94]

-------------------------

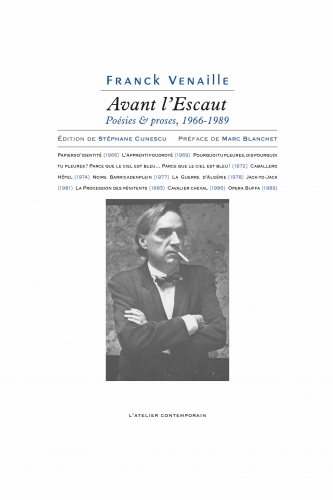

L’ATELIER CONTEMPORAIN a fait paraître en octobre 2023

Avant l’Escaut

Poésies & proses, 1966-1989

■ © Éditions L’Atelier Contemporain

16:11 Publié dans Franck Venaille | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

05/03/2024

L'approche - Benoît Sudreau - Bruno Guattari, 2024

[L’approche]

extraits

(Accroître)

comme une aragne

glissait dans le soir chaud

dans le corps chaud du rosier

translucide sous trois

fois trois carrés de diodes

tu rends visible

tu sais

la force des choses, le laurier

grince

dans son soir, contre la barrière

ou les feuilles de courge Oh

paumes, ouvertes sous le

feu : et elles sèchent,

et le fruit entier est là

(Prunier)

je me courbe à la discipline du premier à supporter

la lumière lourde des printemps

voir son devenir dans son être

et comme le fleuve lui arrache devenir et être

et comme il en robore opulent

dans une nuit glacée de mars ————— le feu

remplit et courbe l’aubier, et ramifie

la même carte couvre la noirceur des branches

et les floraisons au-dehors dans l’unité d’un rêve

le même miel tombé où il pousse dans les zones

Archê. 3 septembre

d’ici je reçois l’éveil solaire de vos vulves

rien ne me l’enlève, elles passées

ouvrent les feuilles d’arbres

de pays froids · le tissé profond que la nuit entoure

dans les déflagrations de tout

ce qui serait bordure · sous le souffle

¬ et la lumière courante

_______________________________________________

© Benoît Sudreau – L’approche

Bruno Guattari. Éditeur, 2024

●●●

----------------------------------------------------------------

■ Notice bio-bibliographique

BENOIT SUDREAU est né en 1981. Il a vécu et exercé divers emplois à Bordeaux, Athènes, Paris. Un premier livre d’artiste, Filer le chaos (Le livre unique a paru en 2017, avec trois monotypes d’Alena Meas. Le second livre, Charges (Tituli, 2020) rassemble en partie les archives d’un début en matière de poèmes. Les revues « Remue.net », « A-Verse, Triages », « Le Journal des Poètes », « Les carnets d’Eucharis », « L’intranquille », « Jentayu », « Lundi matin » ou le site du peintre Régis Rizzo ont accueilli plusieurs de ses textes ou traductions. Quelques-uns de ses poèmes ont également été traduits en chinois pour la revue « Taiwan Poetry. » Il a constitué et adapté, avec la poétesse d’expression chinoise Yin Ling, un recueil de cette auteure portant sur l’exil (Le temps de guerre, Circé, 2022). Sa traduction de Dame des Vignes, de Yánnis Rίtsos, est à paraître en 2024 chez Bruno Guattari Éditeur dans la collection Dialogues (version bilingue). Il a fondé avec quelques amis les éditions « Le Feu humain », et participe au collectif d’artistes « Le lieu improbable ».

15:44 Publié dans Benoît Sudreau | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/02/2024

Jennifer Grousselas, Il nous fallait un chant

Jennifer GROUSSELAS

IL NOUS FALLAIT UN CHANT

[extraits]

■ Jennifer Grousselas

■■■

---------------------------

Extraits

Le Manteau & la Lyre

Obsidiane, 2024

La main droite du prince

Notre pilote sans jambes commence à galoper

la grande table tandis qu’il psalmodie syncopes

d’un iambe qui sonne un temps chaotique

Bientôt nous reconnaissons la langue inouïe au rythme mi-clos, la langue cheval échappé qui de nous ne fut jamais comprise, la langue étrange bouleversée qui de nous ne fut jamais apprise

La voix lance-pierres entrouverte se ferme à notre intelligence, et la parole imprévisible au sens convulsif aux rênes qui ne se laissent saisir

Toute tonnante toute flamboyante la langue dénouée à elle-même rendue qui digère par hoquets mystiques ses anciens iambes

Me perce quelque part et fait

Mes paupières boiteuses, mon regard tressaillir

[p.33]

-------------------------

Jouxtant la mer je sais les montagnes qui se joutent s’ébranlent et qui dansent

Sous mes pieds la caresse de la cendre jouxtant les montagnes de sang de la mer à la chevelure hirsute sanglante

Et sur mon cœur mort sur le soir perdu sur ma vie qui s’achève, se met à remuer comme l’oiseau-nuit

La touffeur me griffant par saccades dans ma gorge la lave mugit révolte sur la vie qui m’achève je sens en moi vengeance monter naissante grandir, tourner gutturale râler-rugir

Et la mer sans mesure où je baignerai mon corps nouveau, la mer dans son bain mouvant m’éclaboussant mer d’écume noire au goût de sang, la mer seule m’offre ses signes reculant ses barrières de sel la mer m’appelle

Révolte sans mesure la mer m’approuve m’ouvrant pour

m’appeler vengeance sans mesure

Œuvrer

Par le bec de l’oiseau-nuit ses serres, par élan de tire-d’aile, au nom des frères de sacrifices à venir, au nom de la boue sur les yeux fermés par le jour abattu, pour la fin du nom qui fut d’abord mien

Par seul amour restant de la mort je ferai œuvre

Et dans l’achèvement du temps qui se signe

Nuit de la nuit véritable

après les derniers mots que je saigne les mots

n’auront plus jamais place

Fin de l’enfance mauve

bleus sombres sur mon âme et neuve violence

[pp.45-46]

-------------------------

■ © Obsidiane

14:51 Publié dans Jennifer Grousselas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/12/2023

Andrea Zanzotto, Le Galaté au Bois (éd. La Barque, 2023)

Andrea ZANZOTTO

Le Galaté au Bois

Traduction revue & postface

Philippe Di Meo

[extraits]

Andrea Zanzotto

■■■

---------------------------

Extraits

LE GALATÉ AU BOIS

La Barque, 2023

(INDICES DE GUERRES CIVILES)

« Suspendue dans la fièvre floue dans la fièvre

cette bruyère que je n’ai jamais assez tirée

Dans les trous de mémoire dans les flux et les poussées

de la mémoire, presque une danse —

presque floue, bruyère de bruyère,/ en fièvre

Et dans la chimique ténèbre je vais songeant à manier

l’habile soc à guider le talent de la roue

Par mille chemins surannée la bruyère répond aah non aah oui

C’est trop ◠ avancer ◡ impossible ◠ rien ◡ reculer

(bruyère) (et fleuve dans la ramille légère) (et des oiseaux) :

ainsi aux grilles de ramille légère et aux oiseaux

et aux portails de pur / bois mort

j’appuie le chef comme mimant un repos.

Dans le puits de mon corps, corps enseveli,

lié à ses indémontrables puissances

à ses pus à ses vertes / vermineuses réactions avec gêne adéquate

avec diligence avec un regard lunetteux, lémure

et renard de cette bruyère n’ayant-véritablement-jamais-existé,

je te fais signe, entre-temps tu m’attends (non ?) —

et comme digne de toute bonne question

sur la tranche azur / virage] [sur le stock glacial des choses —

sur la nudité de la grille et du bois —

appuyé — oh soutien —

méditant au pur azur je me consume. »

– p.65

***

(Indices de guerre civile)

« Parmi les étoiles je ne m’égarerai

qui sur son dos et sur le futur m’apporte

s’effranger de l’hiver

ta non rare non avare oblation le soir

Offertes et reprises un peu plus lointaines pour langues

rassemblées en pépins argentés, d’obscurités en elles-mêmes effondrées, en elles-mêmes

[avec ensevelissement et en-dessous.

Arbres, collusions. Couleurs qui

halètent dans le gris

qui n’est pas rien

qui — avec arbres et étoiles – emmaillote et démaillote toute collusion

donc :

étoiles, pour ainsi dire, ou feux pris au lasso

de l’obscur microscopique

ramassés et relevés

en intime en ardu,

châtaignes / feux tirées du feu

et devenues les yeux nombreux, déterminés de ton importune

croissance de non-être

et cette brume qui ne couve guère

tant elle est discrétion et ténacité —

qui ne caresse guère,

qui n’endort guère

Trop d’arbres défilés agrafés imbriqués

phyllotaxie qui monte monte et tourbillonne phyll phyll phyll qui monte

très lente en raison des innombrables lumières

plus qu’esquissées pour des confus pour des chuchoteurs pour des jamais éprouvés

Mais parmi les étoiles je ne m’égarerai, ma vieille friandise.

J’opposerai un état précaire, moi, pire que lune, appuyé au portail.

Appuyé, on le sait. Pour moduler, on le sait. En mort ensorcelée,

en excellente couleur,

en filtre corde-vocale, spot, Satchmo noir.

Appuyé. Simple. En papille, amygdale, jalon. »

– p.67

***

(VII)

(Sonnet du sauma au bois et acupuncture)

Coup de griffe de subtil tigre, Idéogramme

auquel je confie ma misérable substance,

de yin et yang en la trame tremblant,

cherchant les points où la vie est flamme,

tandis que l’aiguille drachmé après drachmé me fouille —

épines ongles lames d’une aimante main —

et propage en moi de méridiennes lignes

yin et yang brisant tout diaphragme.

Sous pareille main, sous pareil tigre extrême

comme si par milliers Cupidon en moi s’imprimait,

oui mon trouble soma, oui je me sens moi ;

mais ce n’est cependant pas qu’en Toi soient domptés

la lubie, le sophisme, l’enthymème,

et sous ton dard je délire de plus belle.

– p.101

***

)( ( )

« Et maintenant je m’engage

je me plonge dans ton or

lune mon unique chef-d’œuvre

Bois de toi seule

fleuri lune

horde d’or noire

bois chef-d’œuvre

Pupille prompte (en vitrine)

et effort prompt

mais la garde est relevée

et tombe d’horizon

en horizon (en lamelle de verre)

Fleur dont je fleuris toute chose

babiole qui décline

babiole unique chef-d’œuvre »

– p.171

***

■ © Éditions La Barque

19:35 Publié dans Andrea Zanzotto, La Barque, Olivier Gallon | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

29/10/2023

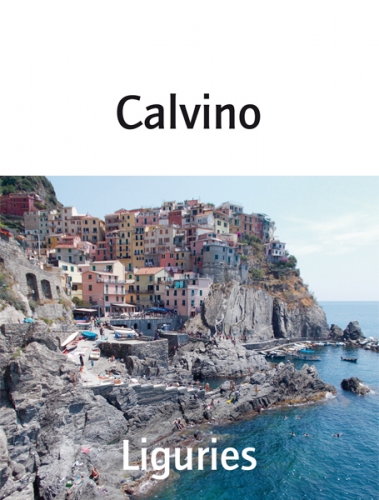

Italo Calvino, un regard jamais à sec - par Nathalie Riera

italo calvino, UN REGARD JAMAIS À SEC

Une lecture de NATHALIE RIERA

___________________________________

calvino

LIGURIES

Traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff

Edition bilingue

[Editions nous, 2023]

De ma lecture de Liguries d’Italo Calvino (livre composé de 5 textes inédits écrits entre 1945 et 1975 et de 6 poèmes, « Les eaux-fortes de Ligurie », écrits pendant la Résistance), outre le regard précis et lucide de l’écrivain, je retiens que son écriture ne relève pas seulement de son goût à explorer le monde ou à seulement donner forme à ses propres émotions, mais qu’elle est surtout le moyen de faire usage du « juste emploi du langage », celui même qui « permet de s’approcher des choses (présentes ou absentes) avec discrétion, attention et prudence, en respectant ce que les choses (présentes ou absentes) communiquent sans le secours des mots. »[1]

Italo Calvino est connu pour son souci de l’exactitude en littérature, et ce au moyen « d’images visuelles nettes, incisives, mémorables » ou d’« un langage aussi précis que possible ». Ce qu’il attendait de la littérature c’est qu’elle lui soit « la Terre promise où le langage devient ce qu’il devrait être en vérité », à même de pouvoir créer des anticorps contre « la peste langagière » mais contre aussi celle des images véhiculées par les médias, lesquels « ne cessent de transformer en images le monde, le multipliant dans une fantasmagorie de jeux de miroirs ». Chez lui la « recherche de l’exactitude » reposait sur « l’emploi de mots qui rendent compte avec la plus grande précision possible de l’aspect sensible des choses ». On lui connait aussi la pratique des exercices de description et sa reconnaissance pour les poètes Williams Carlos Williams, Marianne Moore, Montale, Ponge, Mallarmé. Avec Liguries, récemment publié aux éditions Nous, c’est le regard éclairé d’un documentariste et en même temps celui d’un écrivain désarmé et dans le désarroi face à un territoire menacé, celui de la Ligurie qui, présente dans beaucoup de ses écrits, lui était particulièrement chère.

Dans le premier texte « Ligurie maigre et osseuse », Calvino dresse un portrait minutieux de la Ligurie oubliée des paysans : « Différentes de toutes les campagnes qu’on trouve en plaine ou dans les collines, la campagne ligure semble, plus qu’une campagne, une échelle. Une échelle de murs de pierre (les “maisgei”), et d’étroites terrasses cultivées, (les “fasce”), une échelle qui commence au niveau de la mer et grimpe parmi les hauteurs arides jusqu’aux montagnes piémontaises : témoignage d’une lutte séculaire entre une nature avare et un peuple aussi travailleur et tenace qu’il a été abandonné et exploité. »

Avec le Piémont et l’Abruzze, la Ligurie est une des régions qui compte un fort pourcentage de propriétés paysannes. Mais les transformations sociales, économiques et territoriales vont bouleverser progressivement cette civilisation paysanne dès les années 1920 et 1930 et plus fortement encore dans les années 1950 et 1960. Dans Vent largue, l’écrivain Francesco Biamonti, ami d’Italo Calvino, définit ce bouleversement irréversible par une image très significative, celle d’une « Ligurie qui entre dans l’Erèbe »[2]. Cette transformation radicale se traduit par une exploitation du paysan ligure, soumis autant par le capitalisme terrien que le capitalisme industriel, mais aussi par l’exode rural, la désertification des villages, le développement d’une économie touristique et de la spéculation immobilière qui s’y rattache. Mais l’un des points forts reconnu chez le paysan des montagnes ligures c’est la formation de son caractère à force de « lutte continue contre les adversités », souligne Calvino, et parmi elles, la dure période de la Résistance pendant laquelle il a fait montre d’enthousiasme, d’esprit combatif, de solidarité et de désintérêt. Les Casteluzzi, ainsi nommés les habitants de Castelvittorio, village « confiné sur une hauteur de la Val Nervia », sont décrits par Calvino comme de grands travailleurs et grands chasseurs qui « se rendirent célèbres par l’acharnement avec lequel ils défendirent leur village à chaque fois que les Allemands ou les fascistes tentèrent de le conquérir. Castelvittorio compta plus de soixante morts pendant les vingt mois que dura le combat, la plupart des maisons furent incendiées par les Allemands, mais le nombre des Allemands morts sous les coups de quatre-vingt-onze vieux chasseurs de sangliers fut plus élevé encore. […] Dans l’histoire de ces vallées, la guérilla des brigades Garibaldi restera comme leur épopée […]. » Les populations des régions de la Ligurie, ruinées par la guerre, et parce que le fascisme leur interdit l’expatriation, seront alors vouées à une émigration vers les villes proches de la Riviera italienne. Là-dessus, Calvino s’interroge : « Un progrès pour la vie et la production des populations de l’arrière-pays ligure est-il envisageable ou ces populations sont-elles vouées à l’émigration ou à la disparition ? »

Nous sommes en 1972 quand l’idée d’une zone protégée dans la province d’Imperia (à l’intérieur des terres de Vintimille et de Sanremo) est à l’étude. Les premières investigations autour d’un projet de « Parc naturel » dans les Alpes Ligures démarrent en 1980, mais il faut attendre 1997 pour parvenir à un accord minimal et 2007 pour un accord sanctionné à l’unanimité. Le Parc Naturel Régional des Alpes Ligures est réparti sur trois vallées (Nervia, Argentina et Arroscia). Sur la question du devenir de la Ligurie et de son espace rural, je renvoie à la lecture d’un article de Françoise Lieberherr[3], pour son analyse juste et pertinente sur l’opposition des autochtones à ce projet, du fait que celui-ci a surtout été « conçu par des urbains, pour des urbains ». Lieberherr souligne l’existence d’une « domination du discours urbain sur le rural »[4]. Face à l’expansionnisme technologique sur l’environnement, écrit-elle, mais aussi « la consommation accrue d’espace, le gaspillage d’énergie, la destruction irréversible des sites et des ressources, les urbains se préoccupent de la protection du territoire, encore peu technicisé, et demandent sa conservation. » On imagine alors fort bien les types de projets qui vont s’élaborer en réponse à ce besoin de protection. Lieberherr évoque entre autres « les stratégies protectionnistes ou productivistes de l’espace ». La question du maintien de la paysannerie est également posée, la composante du tourisme agissant davantage comme élément complémentaire plutôt que concurrentiel ! Si Lieberherr n’hésite pas à soulever des « contrastes écologiques », à ceux-ci, écrit-elle, s’ajoutent des « contrastes sociologiques révélateurs » : « en 1979 dans l’aire du parc, 82 % des habitants concernés résident sur la côte, alors que 85 % du territoire se situent dans la zone périphérique de l’arrière-pays […] le parc naturel localisé dans l’arrière-pays est créé pour répondre aux besoins de la population côtière. » Toujours d’après Lieberherr, il est à noter qu’« en 1861, presque les trois-quarts des habitants résidaient dans l’arrière-pays, et les bourgs des vallées étaient plus importants que les villes côtières. Le mode de vie s’articulait sur une économie à prépondérance agricole autarcique. » Mais dans l’après-guerre, face au développement du tourisme de masse, le décor n’est plus le même. Les pôles d’attraction se jouent désormais sur la frange côtière, avec une extension de l’urbanisation, source d’accélération économique, peut-on lire, mais aussi de « dévitalisation parallèle de l’arrière-pays ». Dans l’exemple de la culture de l’huile en Italie, pays depuis longtemps ruiné par la floriculture estimée plus rentable, Calvino dénonce déjà à son époque que : « la production ligure fondée sur le système de moulins rudimentaires privés sera supplantée par l’affluence des huiles espagnoles et tunisiennes. Les oliveraies seront de nouveau abandonnées ou vendues pour faire du bois. » Autre ennemi pointé du doigt, et peut-être le pire, est la rareté de l’eau dans les campagnes ligures : « Pour les cultures florales, l’eau se trouve canalisée dans des tuyaux et conservée dans des bassins de ciment. Il ne serait pas très difficile de faire venir des cours d’eau des montagnes, de construire de nouveaux aqueducs, des bassins artificiels, des structures de soulèvement : il ne serait pas très difficile de faire de la Ligurie une zone agricole florissante. Mais les revenus des maisons de jeu et des grands hôtels servent à construire des funiculaires, des terrains de golf, des établissements de bain, servent à enrichir davantage les propriétaires des maisons de jeu et des grands hôtels. » Pour Calvino, il revient donc au paysan de continuer « sa lutte vaine et solitaire à coups de bêche » !

Parce que l’Italie est un pays qui figure parmi mes tropismes géographiques, un article de Frédéric Fogacci[5] va retenir mon attention, et ce afin de mieux appréhender cette « Ligurie maigre et osseuse » décrite par Calvino.

En Italie, la création de l’Etat-Nation s’est opérée par unification progressive. Lente mise en place de la construction de la nation italienne, lente adhésion à l’autorité d’un Etat centralisé et surtout lent développement d’une conscience politique nationale, notamment dans la paysannerie italienne la plus pauvre, soumise à une double exclusion à la fois économique et politique. Le monde rural, assurément opposé au pouvoir central, est perçu par l’élite bourgeoise comme un obstacle au projet national, le définissant comme un espace marginal anti-unitaire. Mais ce sont principalement dans les régions du nord de l’Italie que se tiendront plusieurs mobilisations paysannes et manifestations ouvrières, génératrices d’un ensemble de mouvements influents, comme Les Ligues de Résistance (peu après 1870, dans la vallée du Pô notamment), ou encore le mouvement hétérogène de La Boje ! (1884-1885), rassemblant des journaliers agricoles, des métayers et des petits propriétaires terriens, mais également l’insurrection du Bienno Rosso, deux années rouges qui suivront la Première Guerre mondiale (de 1919 à 1920), sans oublier la création de l’organisation syndicale paysanne italienne, la Federterra (en 1901). Il commence à se faire entendre dans la sphère rurale un discours contestataire anti-monarchiste, nourri des idées socialistes et catholiques, mais non sans le risque d’un embrigadement au sein des partis fascistes. Frédéric Fogacci précise que durant les grèves de 1901, « le taux de syndicalisation des grévistes est, fait assez rare, plus important chez les ruraux que dans le monde industriel (en 1902, environ 71% des grévistes dans le monde rural agissent sous la direction d’une organisation syndicale) […] Ce n’est qu’après 1906 que la Federterra […] se mue en organisation rénovatrice du monde paysan. » Supprimée par le gouvernement Mussolini, la fédération se réorganisera à Bari en 1944 sous le nom de Nuova Federterra.

***

Ces textes précieux d’Italo Calvino, rassemblés ici sous le titre de Liguries, ne souffrent d’aucun anachronisme, mais nous éclairent plutôt sur une réalité plus que jamais criante de vérité, avec la promesse d’une immersion historique et sociologique dans la Riviera du Ponant, et ses villes comme Sanremo, Savone et Gênes.

Baptisée « ville de l’or », Sanremo va participer à la construction intellectuelle de Calvino comme elle va conditionner sa vision du monde et sa poétique littéraire. Le Sanremo de l’écrivain, c’est la route de San Giovanni qui mène à la maison familiale la Villa Meridiana ; c’est aussi l’ancien quartier de la Pigna avec son empilement labyrinthique de ruelles, les volets verts de ses maisons « recroquevillées comme des artichauts, ou comme des pignes de pin », mais il y a aussi le Sanremo devenu « ville de grand tourisme » dès 1905, où toute « la fine fleur de la bourgeoisie internationale » y régnait, pendant que les pauvres grouillaient dans la Pigna, « à quelques pas du casino où l’on joue avec de l’or », la Pigna « toujours plus vieille et toujours plus sale, avec les étables au rez-de-chaussée, sans égouts, sans toilettes, avec le chariot qui passe le matin pour renverser les pots de la nuit. » L’écrivain ne peut que se désoler à chaque fois de ce triste tableau du monde aux « contradictions les plus stridentes » !

Une des autres réalités vécues par l’écrivain sera sa première formation partisane à la Résistance armée, avec son rattachement à la 2ème Division d’assaut Garibaldi « Felice Cascione ». Après l’Armisitice du 8 septembre 1943, Italo Calvino prend part à la bataille de Bajardo le 17 mars 1945. Le village de Bajardo, dans la province d’Imperia, devient un bastion de la Résistance partisane pour beaucoup de jeunes qui refusent de se laisser enrôler par la République de Saló connue pour être sous influence nazie.

Une présentation des Liguries d’Italo Calvino est signée Martin Rueff avec un très beau texte, Du fond de l’opaque j’écris. À propos de « l’œil vivant » que Calvino-reporter a exercé, notamment dans plusieurs de ses textes rassemblés dans Descriptions et reportages, ces mots du traducteur : « Calvino est un observateur d’une rigueur extrême qu’on ose dire impeccable et même implacable ; il excelle à décrire la nature, les étendues, les reliefs, les couleurs et les atmosphères d’un lieu. Il sait, comme Pavese et comme Pasolini, mais différemment d’eux aussi, inscrire les hommes dans une terre et une terre dans des visages et leurs destins. »

Octobre 2023

[1] Pour cette introduction, je ne pouvais passer à côté de l’une des 6 conférences d’Italo Calvino, « Exactitude » de Leçons américaines et dont les citations sont issues.

[2] « C’est la civilisation de l’olivier. Une civilisation magnifique. Il y a deux mille ans, les Grecs nous apprirent à greffer l’olivier sur le chêne vert. Aujourd’hui, après deux mille ans, cette civilisation est morte et ses communautés sont mortes avec elle. C’était une société très douce. Quiconque pouvait bien y vivre avec un peu plus de cinq cents oliviers. Maintenant, cela n’est plus possible : les oliveraies restantes sont presque toutes abandonnées, les gens d’aujourd’hui sont seuls, dénaturés. On survit avec les floricultures, les serres ont remplacé les oliveraies et les plus malchanceux sont obligés d’être serveurs à Monaco. La civilisation de l’olivier est morte, mais aucune autre ne l’a remplacée. », Vent largue, éd. Verdier, 1993.

[3] « L’espace rural, ultime “colonie” des pays développés ? paru dans Revue de géographie alpine, tome 71, n°2, 1983.

[4] https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1983_num_71_2_2527

[5] « La politisation des campagnes italiennes : enjeux et bilan » : https://www.cairn.info/revue-parlements1-2006-1-page-91.htm

Pour + d'infos

19:16 Publié dans ITALIE, Italo Calvnio, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/08/2023

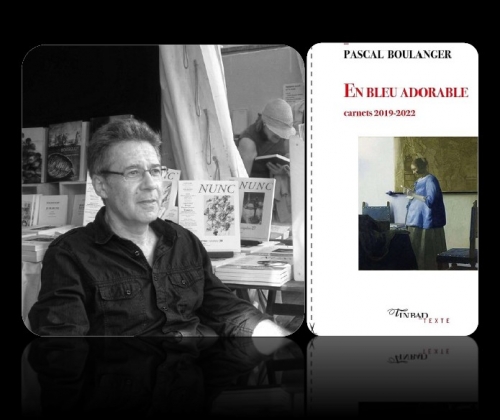

Pascal Boulanger - En bleu adorable - Une lecture de Gwen Garnier-Duguy

Une lecture de Gwen Garnier-Duguy

___________________________________

PASCAL BOULANGER

En bleu adorable

Carnets 2019-2022

[Editions tinbad, 2023]

Le poète de Martingale (Flammarion, 1995), de Tacite (Flammarion, 2001), de Mourir ne me suffit pas (Corlevour, 2016) poursuit son poème historial par d'autres moyens qui sont ici le fruit de ses lectures à travers lesquelles pense son esprit poème.

Placé sous la figure tutélaire d'Hölderlin à qui Pascal Boulanger emprunte le titre d'un poème, le poète, comme le monde entier, vit la période de la pandémie planétaire avec la conscience du creuset qu'elle incarne pour l'espèce.

Boulanger inclut dans ses carnets des fragments de ses lectures, qui incorporent le grand poème de sa pensée.

Sa poésie intérieure fait fruit de toute parole comme on fait feu de tout bois, avec ces mises en perspectives qui agissent en tant que preuves déjà énoncées, sur le chemin du marcheur qu'est le poète Boulanger vivant la vie dans l'incandescence offerte par chaque instant.

J'ai toujours eu une vie secrète qui était toujours ma vraie vie. (Imre Kertèsz)

Quand on le déroule, le livre emplit l'univers dans toutes les directions, quand on l'enroule, il se retire et s'enfouit dans son secret. (le Zhong Yong)

Le secret est un contre-poison au cœur du poison social, comme un silence au cœur du bavardage, il est l'arme absolue contre la convoitise. (Pascal Boulanger)

Nous comprenons, dès la 2e page, que ces carnets sont un poème de survie en territoire ennemi, un guide de salut pour les damnés de l'enfer moderne imposé par une élite non-émancipée de l'illusion progressiste et sociale, et de l'esclavage consenti qui est notre réalité.

Ces fragments de lectures, qui sont des preuves, nous l'avons dit, sont autant d'étapes, comme sur un chemin de labeur, permettant la vision créatrice et contemplative : Comme une prose qui s'étire, la mer s'engorge et se désengorge, tisse et détisse dans des ondulations aux beautés étendues et dispersées. La parole mariée au paysage intégré dans un mouvement d'épousailles relève de l'amour, le chant devenant le corps de la nature.

L'attitude du poète Boulanger dans tous ses livres, et dans celui-ci précisément qui prolonge toute son aventure poétique, donc de conscience humaine, est celle, exemplaire, indicative, du dépassement du négatif, le négatif étant celui de notre modernité finissante. Il prolonge sa dilatation poétique et la conscience du lecteur, par son chant, même si entendu par peu d'oreilles, est alors imprégnée de la danse énigmatique et magique du vivant.

Boulanger, ici comme dans tous ses livres, dit la fonction historiale des événements dans la pensée poétique possible pour le genre humain alors enfin arraché à la pesanteur sociale qui est l'extrême illusion tenant lieu de but ultime, de raison de vivre aux tenants du fanatisme progressiste.

La pensée de Boulanger s'appuie sur les preuves déjà énoncées par les devanciers, Rimbaud, Lautréamont, Cendrars, et sa pensée devient poésie vivante. Les preuves sont aussi énoncées par ceux qui font la guerre au peuple ou à l'autre, comme Eribon ou encore Edouard Louis, projetant sur le monde leurs ténèbres qu'ils sont incapables, fous et aveugles, d'intégrer dans leur conscience infantile n'ayant strictement rien à voir avec l'esprit d'enfance chanté par Baudelaire.

Le poète s'interroge alors : Que révèle cette crise sanitaire (qui est, en vérité, une crise métaphysique) et sa gestion programmée à l'échelle mondiale ? Tout simplement un crime contre la mort : il est devenu, en effet, interdit de mourir, sauf pour les jeunes et pour l'esprit d'enfance retrouvé à volonté. Elle révèle, par conséquent, un infanticide.

Technique, comme chanté dans Tacite, et projection, par le fantasme transhumaniste de la peur de se confronter à la finitude, à notre condition de mortels dans ce qu'elle peut nous révéler de notre nature ontologique, et nous conduire dans les bras révélés de l'amour, donc de Dieu. Projection par terreur d'affronter notre propre profondeur, toute la société spectaculaire vient de cette tétanisation régressive. Projection ce besoin d'accumuler, de stocker tout l'étant pour se prémunir contre le gouffre, ce vide ouvert par le Verbe fait chair, par le dieu qui parle.

En bleu adorable dit aussi le ressentiment. La présence de René Girard, génie contre-moderne des temps modernes, éclaire la pensée-poésie de Boulanger que son poème illumine à son tour dans son prolongement impensé mais chanté.

Chanter, en vers, en versets, chanter en prose, dire ce moment de vie que fut le souhait de son éditeur Flammarion de désavouer l'ami Marcelin Pleynet qui venait d'attaquer la récente traduction des Cantos d'Ezra Pound, chez Flammarion aussi, chanter la fidélité à l'amitié, et le prix à payer, le prix de la liberté contre les compromissions.

Tout est chant lorsque élevé au timbre approprié, ce timbre du dénuement permettant de se débarrasser des peaux anciennes qui sont aussi des peaux sociales.

Il n'est alors pas étonnant de trouver Guillevic dans ce poème, Boulanger sachant que ce n'est pas la parole qui nomme les choses, mais les choses qui nous appellent et nous nomment et de citer des vers de Guillevic : Tu sais bien / Que ta présence / Va réjouir les plantes / Sur le balcon.

Monte alors le grand chant intérieur de Pascal Boulanger : Une vie calme et voluptueuse – hors-calcul, hors comptabilité – dans ce qui vibre en résonance, comme se baigner dans la profondeur bleutée des yeux de l'aimée.

Boulanger brasse alors Hölderlin et dans un va-et-vient vertigineux avec les paroles du Christ, se pose en poète métaphysicien. Peut-être y a-t-il une manière d'identification avec Hölderlin dont chaque respiration tendait à la relation avec le divin et contre la société perfide, la société humaine qui persécute l'être tendu en Dieu ?

Vaincre le monde a pour prix la Croix et, à chacun sa Croix. La Croix de Boulanger serait de vivre banni d'avoir chanté le chemin authentique, son propre chemin de conscience. Ce bannissement relève alors de l'ordre véritable tant c'est déjà beaucoup, pour le poète, d'être la mauvaise conscience de son temps comme le disait Saint-John Perse.

Cependant Boulanger sait que la conséquence logique (à sa liberté) est la solitude mais aussi la victoire posthume, comme l'écrivait Sollers à propos de Chateaubriand.

Les marées malouines et les mascarets du Mont Saint-Michel sont ceux que respire le poète Boulanger, chargés du souffle toujours dans l'air du génie du Christianisme.

En bleu adorable l'annonce, dans l'apparition jubilatoire de son poème.

17:07 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/06/2023

Les Carnets d'Eucharis au Marché de la Poésie - 2023

|

|||||

19:44 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

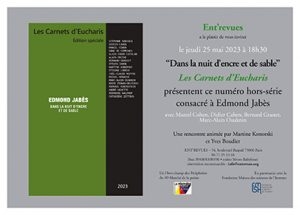

24/05/2023

Les Carnets d'Eucharis et son numéro hors-série dédié à Edmond Jabès - Périphérie du Marché de la Poésie - Paris

Dans le cadre de la Périphérie du Marché de la Poésie, Ent’revues a le plaisir de vous inviter à une soirée

Jeudi 25 mai 2023 à 18h30

à la Maison des Sciences de l’Homme – 54, Bd Raspail – 75006 Paris

autour de la revue Les Carnets d’Eucharis et de son numéro hors-série

Edmond Jabès – Dans la nuit d’encre et de sable

une conversation entre

Marcel Cohen, Didier Cahen, Bernard Grasset, Marc-Alain Ouaknin

animée par Martine Konorski et Yves Boudier

Entrée libre.

Réservation recommandée : info@entrevues.org

Pour + d’infos : CLIQUER ICI

13:57 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Martine-Gabrielle Konorski, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/05/2023

Les Carnets d'Eucharis - Numéro anniversaire - 2023

NUMÉRO – ANNIVERSAIRE

ÉDITION 2013 # 2023

[PARUTION LE 16 MAI 2023]

LES CARNETS

D’EUCHARIS

[Numéro-anniversaire]

2023 : dixième année d’édition pour La revue Les Carnets d’Eucharis ! Un spécial numéro-anniversaire (140 pages) est également accompagné d’un hors-série (120 pages) dédié au grand écrivain et poète que fut Edmond Jabès.

Au fil de ses 10 numéros, la revue Les Carnets d’Eucharis s’est à chaque fois investie de l’impératif d’écritures « plurielles », toujours dans le vœu d’assurer une fonction agrégative, en réunissant différents styles d’écriture relevant autant du genre poétique que du genre narratif.

Pour ce numéro évènementiel 2013 # 2023, nous retrouverons les rubriques habituelles :

« Au pas du lavoir » et son anthologie de poésie contemporaine qui rassemble 12 poètes et pour chacun une approche créative de l’écriture tout aussi inédite que singulière. Parmi les invités : Anne Barbusse, Chantal Bizzini, Sophie Brassart, Alain Fabre-Catalan, Romain Fustier, Gery Lamarre, Hervé Martin, Joël-Claude Meffre, Damien Paisant, Nathalie Riera, Jos Roy, Benoît Sudreau, Jean-Charles Vegliante et Gabriel Zimmermann.

Pour « À Claire-Voix » le poète Etienne Faure répond aux questions de Martine Konorski. Etienne Faure a publié depuis de nombreuses années chez Champ Vallon (Légèrement frôlée, Vues prenables, Horizon du sol, La vie bon train, Ciné-Plage) et chez Gallimard depuis 2018, avec Tête en bas (qui a reçu le prix Max-Jacob), Et puis prendre l’air, Vol en V. Autant de recueils qui ont conduit Martine Konorski à en savoir davantage sur son travail d’écriture, sur la fabrique de son art poétique, sur ses lectures et références multiples et de tous les genres.

« ClairVision » accueille Marc Mercier et Richard Skryzak dans un entretien détonant : « Vive la Poésie électronique ! » Marc Mercier est poète, écrivain et vidéaste, co-fondateur en 1988 du Festival international Les Instants Vidéos de Manosque, devenus ceux de Marseille en 2003, sous l’égide de l’association Les Instants Vidéo Numériques et Poétiques. À travers ce portrait dialogué, Richard Skryzak nous propose « de découvrir l’œuvre polymorphe et les idées de cet artiste à part, éternel voyageur et passeur de cultures, pour qui les mots et les images constituent autant d’actes de “résistance”. Pour qui surtout le Désir s’incarne dans toutes les formes Poétiques possibles, de l’écriture à l’image électronique ».

Dans cette même rubrique Nathalie Riera aura à cœur de poursuivre sa « série art italien » qui s’ouvrait en 2021 avec un portrait de la critique d’art dissidente Carla Lonzi. Pour ce numéro, elle a choisi de rendre hommage à Pino Pascali (1935-1968), une comète dans le milieu de l’art italien. Sculpteur, peintre et performeur à l’œuvre exceptionnelle et à la carrière fulgurante, Pascali est l’un des pionniers de l’Arte Povera, mouvement contestataire qui est apparu à la fin des années 1960, s’opposant au pop art américain et au mercantilisme de l’art.

Le « Labo des langues » s’ouvre sur la poésie « d’un réalisme cosmique à la Lucrèce » de Maria Borio. Née à Perugia en 1985, diplômée en Littérature italienne, « sa poésie exigeante, parfois proche d’une vision revisitant l’enfance, ou une image d’enfance assumée comme telle, atteint dans ses derniers recueils à une véritable "transparence" proche de la méditation philosophique et spirituelle ». Les poèmes choisis sont traduits par Jean-Charles Vegliante.

Jane Hirshfield rend hommage à Robert Elwood Bly (1926-2021), à travers une sélection de 5 poèmes traduits par Geneviève Liautard. Bly restera toute sa vie fidèle à sa région natale, le Minnesota. Paysan fermier, il mènera aussi des activités de traducteur, d’éditeur et d’écrivain. Son œuvre se concentre sur la puissance du mythe, la méditation, la poésie des Indiens d'Amérique et les contes.

Lucile Charton, Elisa Deutsch, Erika Neav et Martina Zizzari, étudiantes du Master TLEC italien (Master de Traduction Littéraire à l’Université Lumière Lyon 2), avec leur enseignante Sandra Bindel, nous proposent leurs chantiers de traduction. Parmi les poètes sélectionnés, Claudio Pozzani – que Fernando Arrabal définit comme « un maître de l’invisible, un débusqueur de rêves, un voleur de feu. Ah ! que son cœur danse dans l’alcôve fêtée… » – et Viviane Ciampi, née à Lyon d’un père toscan (Pise) et d’une mère lyonnaise. Sur le site des éditions Al Manar, on peut lire : « Son goût pour les mots se nourrit de l’intérêt de son père pour la parole chantée des poètes, sa passion pour la musique lui a été transmise par son grand-père. Dans les années 1970, elle s’installe à Gênes où elle découvre la poésie de Campana, Sbarbaro, Montale, De Andrè ».

Format : 16 cm x 24 cm | 140 pages (dont un portfolio)

| France : 32 € (frais de port compris) – 25 € (sans frais de port)

Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation Jan Michalski.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

47 € (ABONNEMENT-PROMO)

■ Pour une commande globale de l’édition 2023 qui comprend le numéro-anniversaire de la revue (2013#2023) et une édition spéciale « Edmond Jabès. Dans la nuit d’encre et de sable ».

Pour votre commande CLIQUER ICI

CONTACT : Nathalie Riera nathalriera@gmail.com /

12:40 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Edmond Jabès - Dans la nuit d'encre et de sable (édition spéciale Les Carnets d'Eucharis, 2023)

LES CARNETS

D’EUCHARIS

[Édition spéciale 2023]

EDMOND JABÈS

DANS LA NUIT D’ENCRE ET DE SABLE

[PARUTION LE 16 MAI 2023]

Stéphane Barsacq Didier Cahen

Marcel Cohen Anne de Commines

Alain Fabre-Catalan Alain Freixe

Bernard Grasset Steven Jaron

Martine Konorski Etienne Lodého

Joël-Claude Meffre Michel Ménaché

Marc-Alain Ouaknin Rosie Pinhas-Delpuech

Raphaël Rubinstein André Ughetto

Rosmarie Waldrop Catherine Zittoun

Edmond Jabès : Dans la nuit d’encre et de sable, numéro hors-série des Carnets d’Eucharis (2023) est une monographie consacrée au grand écrivain que fut Edmond Jabès (1912-1991). Cette édition inédite a été rendue possible grâce au concours de certains de ses proches et des auteurs qui, se sentant en affinité avec l’œuvre, ont volontiers accepté d’écrire pour ce numéro, l’occasion aussi de (re) découvrir un pan de la littérature et de la pensée moderne.

Parmi ses proches, Marcel Cohen nous a autorisé la publication de quelques extraits de ses entretiens avec Jabès. De même que Rosmarie Waldrop, une des meilleures spécialistes de Jabès et qui a été son amie pendant plus de vingt ans, nous a autorisé et permis de publier des extraits inédits en français de son essai Lavish Absence, livre considéré par Marcel Cohen comme majeur. C’est Rosmarie Waldrop qui a introduit Edmond Jabès aux États-Unis. Steven Jaron, également un des meilleurs connaisseurs de Jabès, nous a permis de publier un texte inédit en français. Quant à la fille de Jabès, Viviane Crasson-Jabès, elle a accompagné avec beaucoup d’intérêt et de générosité ce travail qu’elle considère comme important.

Edmond Jabès, quatre syllabes qui ouvrent l’espace de cet écrivain majeur du XXe siècle dont l’œuvre est aussi vaste que forte. Ce hors-série en propose une vision plurielle, incluant quelques textes inédits traduits en français, et donne la parole à des spécialistes et amis qui l’ont bien connu comme à des auteurs qui se sentent en affinité profonde avec cette création unique en son genre. C’est d’ailleurs à cet exercice de lecture et de traduction que Jabès invite le lecteur pour la re-création permanente de ses écrits indomptables ne relevant d’aucun mouvement, centrés sur la Question qui génère d’autres questions, à l’infini, pour toujours aller à la rencontre de soi et de l’Autre.

La coordination de ce hors-série assorti d’un cahier visuel en quadrichromie est assurée par Martine Konorski.

Des textes, des lettres, des manuscrits, des entretiens et des témoignages ont aidé à la réalisation de cet ouvrage exceptionnel.

●●●

Je suis le fond oublié de la mer. Je suis le rêve impossible de l’eau lasse. Le ciel a du sable dans les cheveux.

……………………………………………………………………………………………..

- ●●● Edmond Jabès

Format : 16 cm x 24 cm | 120 pages (dont un portfolio)

| France : 27 € (frais de port compris)

Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation Jan Michalski.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pour votre commande CLIQUER ICI

CONTACT : Nathalie Riera nathalriera@gmail.com /

11:53 Publié dans Edmond Jabès, Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/02/2023

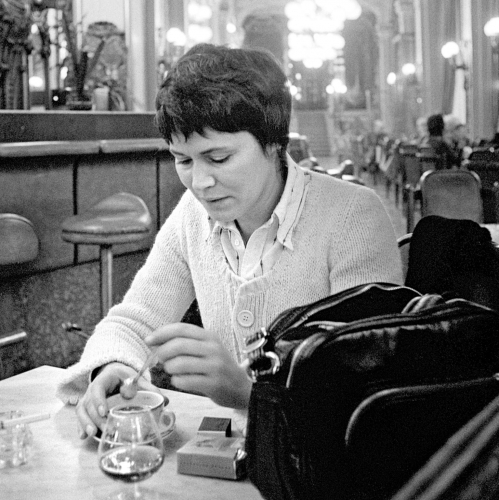

Ç’AURAIT ÉTÉ MIEUX SI J’ETAIS RESTÉE EN HONGRIE - par Nathalie Riera

Hommage à Agota kristof

— texte composé en vers libres

© Nathalie Riera, février 2023

23 octobre 1956 : Budapest se soulève au nom de la liberté

Ce sera la première insurrection armée contre un régime communiste

Le peuple refuse la tutelle soviétique

Une statue de Staline est renversée

Le 4 novembre 1956 : plus de 1500 chars frappés de l’étoile rouge déferlent sur la capitale

La ville est sous le feu de l’artillerie et de l’infanterie

« Des chars, du sang, la liberté confisquée » !

Les civils se battent pied à pied

Et malgré que les obus tombent et que le pays s’enflamme

Les occidentaux vont rester l’arme aux pieds !

Il faut dire que Français et Britanniques se trouvent, au même moment, empêtrés dans une opération militaire sur le Canal de Suez

L’ancien Premier Ministre János Kádár est placé au pouvoir

La répression fait plus de 20 000 morts tandis que 200 000 hongrois se réfugient en Europe de l’ouest.

Agota Kristof a 21 ans en cinquante-six

quand l’exil la conduit jusqu’en territoire francophone.

S’enfuir de la petite cité médiévale de Köszeg

– qui se trouve à quelques pas de la frontière autrichienne.

Fuir à travers bois, la nuit, avec mari et nourrisson,

passer les gardes-frontières occupées par des Russes,

avant de poser pied à Neuchâtel, en Suisse romande.

Perdre un pays et tout ce qui pouvait l’y rattacher ;

parmi les autres pertes, ses manuscrits écrits en hongrois :

des poèmes de jeunesse – elle écrit depuis ses 13 ans.

Les aléas de l’Histoire lui font adopter le français,

mais plus que de l’adopter, le français sera pour elle :

affronter une langue qui est en train de tuer sa langue maternelle.

Agota Kristof parle le français mais ne le lit pas.

Ses premiers textes écrits en français sont des pièces de théâtre.

5 ans après son arrivée en Suisse elle affirmera

être « redevenue une analphabète »… L’analphabète

est un récit autobiographique paru en 2004.

Sur ce roman Agota est sans complaisance aucune ;

elle dit regretter d’avoir publié L’analphabète : (14)

« C’est pas de la littérature, c’est du mauvais journalisme ».

La ville de Köszeg est au centre de ses trois romans :

Le Grand Cahier, La Preuve et Le Troisième Mensonge.

L’écriture ne pouvant assurer ni vivre ni couvert,

Agota travaille dans une manufacture horlogère,

toute la journée chez Ebauches SA à Peseux,

et le soir elle écrit des poèmes en hongrois et français.

Si l’exil provoque un besoin compulsif d’écrire,

pour Agota : « Il faut du courage pour écrire certaines choses ».

Aussi survivre aux douleurs multiples du déracinement.

Mais comment traduire l’exil avec la langue de Voltaire,

cette « langue ennemie » qui deviendra pourtant langue d’écriture ?

Agota Kristof abhorre les sensibleries littéraires.

Pour elle, pas de place aux mensonges des sentiments et des mots.

S’en tenir aux faits. Aller à l’essentiel. Seulement ça.

Elle « regarde souvent les cartes postales de Köszeg »[1],

elle n’aurait jamais dû quitter la Hongrie. « Si j’avais su

que je resterais toujours, je ne serais pas partie. Oui,

je regrette ce choix. » « Hier tout était plus beau… ». Oui.

« … la musique dans les arbres

le vent dans mes cheveux

et dans tes mains tendues

le soleil »[2].

Agota Kristof arrête d’écrire en 2005.

Sa machine à écrire, son dictionnaire bilingue hongrois-français,

puis ses manuscrits de romans et d’œuvres théâtrales

seront vendus aux Archives littéraires suisses, à Berne.

Elle meurt le 27 juillet 2011 à Neuchâtel.

[1] Claire Devarrieux, Libération, 5 septembre 1991.

[2] Agota Kristof, Hier, in Opus Seuil, 2011.

19:42 Publié dans Agota Kristof, Nathalie Riera, SUISSE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

12/02/2023

Anne-Emmanuelle Fournier

Une lecture de Gaël de Kerret

___________________________________

Anne-Emmanuelle Fournier

L’OFFRANDE AUX FANTôMES

SUIVI DE

Il y a longtemps que je t’AIME

[Editions Unicité, 2022]

■ © Anne-Emmanuelle Fournier

Commençons, peut-être, par interroger ce double titre. La seconde partie est-elle vraiment un ajout ou une suite ? En réalité, j’ai ressenti cet ouvrage comme un chiasme, dont l’inclusion centrale est un poème isolé qui a pour rôle de transformer toute l’aspiration de la première partie en Réalisation finale.

Il est aisé de rentrer dans la première partie : ces « carrés » de prose nous placent dans une géographie par le mot. Le mot fait l’espace. Le lecteur s’y rend comme si c’était aussi un peu le sien. Les phrases sont courtes, prévenant toute tentation discursive. Ne reste que le primat de la sensation, comme un envol de l’initiation de l’auteure vers la science des vivants.

Le mot, disais-je, détaille la géographie, mais il détaille aussi les bruits quotidiens, non comme une lassitude potentielle, mais comme le sentiment d’un trésor qui est encore questionnement. Ces bruits sont entendus sans tout-à-fait être dans l’Entendement, en cohérence avec la conscience d’un sujet encore enfant au début de ce livre.

Le lecteur reste alors bouche bée devant ce que l’auteure/jeune fille appelle pudiquement « le vieil homme » qui lui enseigne tout, mais « ne reparaîtra plus ». Cet homme vieux de deux millions d’années – comme l’écrivait Carl Gustav Jung – parle la langue des oiseaux, car les Anciens transmettent non ce qu’ils disent, mais ce qu’ils sont. Puis vient l’impressionnisme de l’été. Tourisme nostalgique maintes fois réitéré en littérature ? Sauf que des mots tels que « la piscine municipale » nous empêchent résolument de fuir vers le faux et enterrent tout embourgeoisement du discours. Et l’on se demande si l’exactitude des mots ne cache pas une aspiration qui ne peut encore se dire.

Cependant, la petite fille grandit et veut prendre sa place dans ce monde. L’état de tension entre le bruit banal et l’homme vieux de mille ans ne cache plus qu’un sens de vie est en train de se constituer. Cette question du Sens est prégnante dans ce livre. Depuis que Copernic nous a dit que la terre n’était plus au centre de l’univers, l’homme baroque, avec Caravage, est devenu ombre et lumière se posant la question du sens de sa présence dans l’univers. Alors, dans la nuit qui est forcément nuit éveillée, l’adolescente cherche à découvrir la lumière qui habite les ténèbres. Même la pluie qui affole les 'raisonnables' est pour elle l’expression de la liberté « qui ruisselle par tous les pores de la nuit ». D’autres nuits, il y a même des étoiles dans cette marche que jonchent tant d’obstacles. Ces étoiles sont la métaphore du chemin « vers une source ». Elle sait la source, mais elle ne la connaît pas. Ce sera dans le quotidien du mot que se recueillera le sens : « Une pliure du multivers où tu réponds au téléphone, sarcles tes parterres ». On trouve en ce processus les trois acceptions du mot sens en français : sensation, direction, signification ».[1] Pour François Cheng, on glisse alors subtilement vers le Yi puis le Yi King comme « accord, entente communion ». Pour l’auteure en quête d’initiation, c’est là le plus important. Elle voit l’agitation des touristes, mais « rien de tout cela ne parvient jusqu’au ventre de pénombre de la maison, où la grand-mère attend. »

Puis la femme advient dans son statut d’adolescente, qui parvient à s’aimer par le tissu enveloppant son corps, donnant au « rêve de soi » la beauté exemplaire. À cet âge, parce qu’elle a pris l’univers comme amant, elle sait ce que veut dire : « partager un plat odorant à l’ombre d’un platane », avec les « valides et les fracturés ».

Fracturés ? Quand il lui est donné de voir les morts malgré tout, les rôles sont étrangement renversés : ce sont les vivants les crucifiés. Preuve en est : son lieu de visions, d’odeur et d’intangible, son topos de la Lumière spirituelle est dorénavant une pancarte : À vendre. Oui, les choses passent, mais la Lumière n’est pas à vendre. Les armoires, les lits sont médusés face à ce qui va être leur drame absolu, mais l’enfant d’autrefois s’approche du piano pour un dialogue avec les morts car elle sait « qu’ils rêvent ». Soudain monte en elle l’exigence d’une décision. La méditation doit faire place à la résolution, sous peine de rejoindre ces morts.

Cette résolution est le Kaïros du livre : ce poème adressé directement à l’homme de sa vie avec qui elle va pouvoir exercer chez elle, pour elle, toutes les visions recueillies de l’enfance. À cause de cette métanoïa du chiasme, il fallait changer d’écriture. Ce sera donc de la poésie (librement) versifiée, dans laquelle le mot isolé est roi de prophétie, parce que l’auteure sait que la poésie est création au sens du poïein grec. En 1951, le philosophe Martin Heidegger commente ainsi ce que devrait être la poésie :

« Poétiquement habite l’homme sur cette terre. Dans quelle mesure l’homme habite-t-il poétiquement ? S’il habite ainsi, c’est qu’il parle... que pouvons-nous faire pour sauver le Poème de son manque de pays ?

Libérer la poésie de la littérature, c’est une chose.

Il faut sauvegarder la terre dans son intouchable source à partir du Haut-jeu entre les divins et les mortels, pour ce jeu même. » [2]

C’est ainsi que je définirais la poésie d’Anne-Emmanuelle Fournier : mots rendant sacré le quotidien, sacrés les changements de statut de l’enfant né à la vie, mots qui donnent la verticalité du « Haut-jeu entre les divins et les mortels ». C’est un quotidien semblable à l’épi de blé surgissant de terre, porteur de tant d’archétypes immémoriaux. Renversement ici encore : dans cette partie placée sous le signe de la chanson traditionnelle À la claire fontaine, c’est l’enfant qui enseigne : « cet amour est plus grand, plus ancien que tout ce que je crois être ». Il enseigne par le « désir de parole », écrit l’auteure, et non par la « langue domestiquée ». En archê ên o logos : à l’origine était la parole, écrit le Prologue de Saint Jean. Et du côté de la fin, les rêves montrent que l’âme continue son travail, que la Lumière continue son travail malgré l’extinction de la forme, ce que l’auteure dit par ces mots : « Lorsque le temps aura dissout mon nom sur mes propres lèvres ».

Chacun des poèmes de ce dernier temps du recueil commence par « Je pourrais vivre ». Cette anaphore m’a rappelé la structure du poème « Liberté » de Paul Éluard, extrait de Poésie et Vérité et par exemple fiévreusement mis en musique par Francis Poulenc dans Figure humaine. L’apostrophe d’Éluard résonne : j’écris ton nom, j’écris ton nom, j’écris ton nom : liberté ! On peut penser qu’Anne-Emmanuelle Fournier, qui témoigne en réalité d’une double mise au monde, pourrait faire sienne cette déclinaison : mon enfant-liberté, j’écris ton nom.

[1] François Cheng, Cinq méditations sur la beauté, Albin Michel, 2006, p.35

[2] Revue Obsidiane, « Heidegger » 1982, p. 145. Cette prise de parole prend place lors d’une lecture de poèmes à Bühlerhöhe, ville d’Allemagne près de Baden-Baden.

12:51 Publié dans Anne-Emmanuelle Fournier, FRANCE, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/07/2022

FEU! CHATTERTON ! (Arthur Teboul) AU CABARET VERT

19:47 Publié dans Arthur Teboul, VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/06/2022

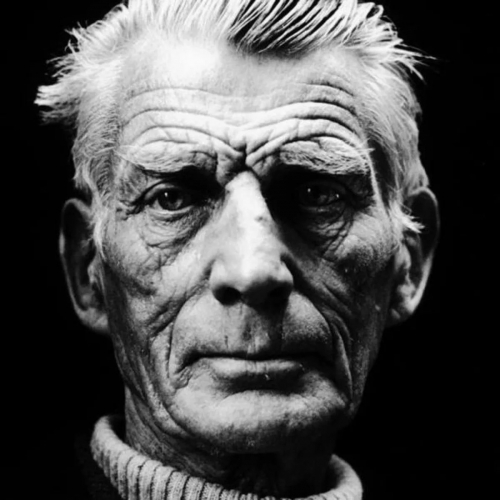

Monologue sur un portrait - par Nathalie Riera

NATHALIE RIERA

Monologue sur un portrait

[Samuel B.]

■■■

---------------------------

Extrait

Texte inédit

« Que sait-on de toi, Samuel B. ? Tu es de ceux qui ont toujours pensé qu’un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous, fallait sentir quelque chose en soi se pourfendre, pas de théorie, jamais, tout commence avec le corps, dirait ton ami Paul A. Ton regard ressemble à une mer gelée, et avec tes yeux d’un bleu clair un peu glacial, une sorte d’angoisse transparait, qui a marqué ton visage taillé à coups de serpe. Comment ne pas s’intéresser à toi ? Il y en a un qui a cherché à te connaître. Tu te souviens, c’était en 1968, ta rencontre avec Charles J, un an avant qu’on te décerne le prix Nobel de littérature. Tu te souviens à quel point tu l’intimidais, impressionné par ce qui se dégageait de ta personne. Il y aura plusieurs rencontres entre vous. On peut se retrouver en face de toi sans que tu n’émettes un seul mot, et ça peut durer un long moment ce temps sans parole, ce mutisme malaisant, mais en même temps, paradoxe, ce silence ouvre des perspectives de dialogue. Charles J. était si jeune à l’époque de votre première rencontre, mais c’est peut-être celui qui aura le mieux saisi ton étrangeté. On vous dirait tous deux unis, scellés par un curieux conciliabule, mais Samuel B. tu n’es pas homme à t’épancher. Que s’est-il passé ce jour-là, quand cet homme s’est jeté sur toi, on a parlé d’un clochard avec un poignard, ce coup aurait pu t’être fatal ! Tu souffriras néanmoins d’une fragilité pulmonaire. Austère, minimaliste, monacal, des vocables qui te vont bien. Tu te souviens ces années à Montparnasse, désorienté, perdu, sans ressources, et le tunnel dans ta tête. Presque te plaisais-tu à dire que tu n’es jamais né, drôle de révélation que n’être finalement jamais né, tu l’as écrit dans Tous ceux qui tombent. Samuel B. ta littérature ressemble presque à ta vie, l’écart est très mince entre l’une et l’autre, deux champs qui ne se contredisent même pas… Tu as été profondément marqué par la littérature de Joyce et parmi les artistes, notamment les peintres, ta complicité sera grande avec les Bram et Geer Van Velde, les « peintres de l’empêchement », selon ton expression. D’ailleurs, Charles J. écrira aussi sur ses rencontres avec Bram, comme il a pu le faire à l’occasion de ses rencontres avec toi. Il y a un fait de toi que j’aimerais évoquer, à l’époque où tu recevras ta première distinction, et pas des moindres. Nous sommes en mars 1945 quand tu te vois récompensé d’une croix de guerre et d’une Médaille de la Résistance. Ce prix te semble plus acceptable, voire même moins humiliant que celui du Nobel, qui sera vécu comme une « catastrophe »… Toi et les mondanités, ce n’était pas ton fort, tu me fais penser à cet autre écrivain autrichien Thomas B. et ses fameux Mes prix littéraires, neuf petits récits aux discours assassins face à la vanité de l’industrie littéraire. Samuel B. : si la solitude n’est pas toujours ou forcément un écrin du bonheur, pour toi ce sera surtout l’écriture et son appel infini à la transgression, l’écriture comme l’affirmation d’une expérience extrême, ainsi que le disait Rilke au sujet de l’œuvre d’art, laquelle était pour lui toujours liée à un risque. Avec toi, Samuel B. ce sera l’écriture toujours à l’ombre du silence, à l’ombre du silence, l’écriture, toujours à l’ombre, l’écriture du silence, du silence l’écriture toujours à l’ombre, à l’ombre l’écriture toujours du silence. »

(c) Juillet 2021

18:45 Publié dans Nathalie Riera, Samuel Beckett | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

12/03/2022

Les Carnets d'Eucharis - "Sur les routes du monde, vol. 3" - Une lecture de Mazrim Ohrti (Poezibao)

par Mazrim Ohrti – POEZIBAO

___________________________________

[Les Carnets d’Eucharis – Sur les routes du monde #3 – 2021]

Une fois de plus, explorons la magnifique revue toute en nuances de Nathalie Riera et de ses complices dont le sous-titre promet une pérégrination « tous azimuts ». Confrontons-nous à une mondialité affranchie des affres du mondialisme. L’édito convoque les écrivains-voyageurs, d’Homère à Sylvain Tesson en passant par Chateaubriand, Jack London, Nicolas Bouvier, Kerouac, Jacques Lacarrière. Peinture, arts visuels, danses des mots et des corps nous invitent à suivre ce mouvement perpétuel dans les pas de Pina Bausch avec son Tanztheater, de Pippo Delbono, ce « poète intranquille de la scène » ou d’Ilse Garnier à laquelle se rattache d’emblée le nom de spatialisme. On apprend combien l’Afrique lui fut source d’inspiration autrement qu’à travers « un monde exotique ou un réservoir de motifs pittoresques ».

Il y en a comme à l’accoutumée pour la détente et l’érudition, dans l’idée que l’un ne va pas sans l’autre pour peu qu’on veuille se refaire une santé culturelle par les temps qui courent sans se retourner. Rythme et mesure et liberté créatrice extatique ne s’opposent pas, bien au contraire. ▪ LIRE LA SUITE

18:45 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Anne-Emmanuelle Fournier "La part d'errance" - Une lecture de Rodolphe Houllé

Anne-Emmanuelle Fournier

LA PART D’ERRANCE

[Editions Unicité, Coll. « Le Vrai Lieu », 2021]

■ © Anne-Emmanuelle Fournier (sur sa page Facebook)

par Rodolphe Houllé

___________________________________

Maurice G. Dantec disait qu'une bibliothèque est un arsenal. Si cela est vrai, alors ce livre serait une arme de précision dotée d'un silencieux. Mais une bibliothèque est aussi un bunker et l'on a effectivement le sentiment que ce recueil est écrit alors qu'une catastrophe s'est produite – et continue à se produire. Il témoigne de l'état actuel du monde. Si quelqu'un du futur le lisait, il penserait : alors c'était ainsi, ce monde était ainsi. Car il n'y a pas, en le lisant, de quoi douter de cet état.

Le monde est fracturé. L'homme debout, le dieu et l'animal couchés. Couchés aussi l'air du soir, la lumière et le cadavre. Arrogance de la verticalité, surtout quand elle est immobile.

Cueillir, marcher, passer, traverser, tanguer, ployer, s'incliner, s'écouler.

La fission atomique symbolise cette fracture. L'autoroute, l'usine à porcs, la centrale nucléaire, dans ce triangle où l'homme sain ne peut que perdre la raison se joue quelque chose d'essentiel. Et qu'a-t-il à nous dire, ce « prométhée cafardeux » qui erre de nuit entre le « feu dérobé aux étoiles » et les « animaux concentrationnaires » ? Rien, ou si peu. Devant l'énormité du crime il ne peut que « psalmodier » et « sangloter doucement », abandonner seulement la camisole de la parole technocratique qui catalogue, classe et dissèque, s'identifiant ainsi à l'homme hypothétique évoqué par Paul Celan dans Tübingen qui, « s'il venait […] au monde, aujourd'hui, avec / la barbe de clarté / des patriarches : il devrait / s'il parlait de ce / temps, il / devrait bégayer seulement, bégayer, / toutoutoujours / bégayer ».

C'est que la fracture du monde matériel conduit inévitablement à celle de l'être. La séparation est une autre manière de nommer la fracture. A ce point radical que, même si « Voilà plus de mille ans que nous marchons / sans trouver l'eau », nous ne savons même plus « si nous saurons encore la reconnaître ».

La droite et l'angle dessinent la ligne de fracture qui traverse de part en part l'homme mutilé, « rogné ». Il n'y a pas de ligne droite dans la nature, la forme géométrique apparaît dans l'infinitésimal qui nous a engloutis, nous qui avons consommé le « fruit anguleux de la connaissance » et, munis de l'horloge atomique, disséqué le temps même, abandonnant « le cœur dilaté de ce présent » que rien ne saurait mesurer, sinon « la main pleine de son propre pouls », la « pendule arrêtée » dans le « fond animal des jours ».

Mais ce n'est pas du tout un livre politique, même si à défaut d'une politique, une manière d'envisager l'humain pourrait s'en dégager. Ce n'est pas non plus un livre de colère, même si l'un de ses piliers est la colère, car la colère ne convient pas. Et encore moins un manifeste, car nous avons déjà bien trop pensé (c'est-à-dire, pensé de cette manière voracement tendue vers l'avenir) et que cent-cinquante ans après Rimbaud, plus terrifiant encore, on voit toujours « roulant comme une digue au-delà de la route hydraulique motrice, / Monstrueux, s'éclairant sans fin, — leur stock d'études ».

Assez d'idées. Assez de choses. Assez d'avenir. La Que Sabe chante au-dessus des os, elle sait, que comprendre n'est rien.

Main : « crevassée ». Rumeur : « obscure ». Vent : « aride ». C'est ainsi qu'est le monde, parfaitement inintelligible. Pourquoi donc chercher à comprendre ? Et que comprendre ?

Que faire ? Rien. Cueillir, marcher, passer, traverser, tanguer, ployer, s'incliner, s'écouler.

Errer. Errer sous la force de gravité, « mère de toutes les forces ».

Marcher à côté du cheval et l'abreuver. Le cheval sait, lui aussi. Sa « mâchoire d'ombre », « sa sueur et ses muscles ». Rien d'autre, « dans le soir qui respire / à peine ». C'est le compagnon du lecteur, qu'il marche sous la steppe chamanique ou attende la nuit. Regarder son « visage ».

Regarder les insectes venus « manger aux pieds » de celle « qui ne vieillit plus depuis longtemps » et le moucheron qui « tournoie au-dessus de la table / […] sans doute plus proche que moi / de ce que serait Dieu ». Regarder ce qui est, regarder ce qui vit, c'est-à-dire tout. Brûler le vêtement de cette pensée mortellement civilisée devant le « dieu à tête de buffle » afin de se présenter nu devant « le dieu à quatre pattes ».

Ne plus être séparé.

Nous avons oublié ce que « vivre a de terriblement élémentaire » notait Jean Grosjean dans sa magnifique préface au Journal du manœuvre de Thierry Metz. Anne-Emmanuelle Fournier relève que cet oubli ne saurait cependant être complet et – c'est là sans doute l'un des aspects les plus troublants et les plus dérangeants de son livre – parvient à nous faire ressentir à quel point notre époque, comme toute époque, n'est qu'une pellicule dérisoire immergée dans un temps immémorial où presque rien de ce que nous imaginons connaître n'a de valeur et qui parfois, à la faveur d'un relâchement de l'attention, dissout toute certitude pour nous plonger dans le mystère fondamental et éternel du monde. Le poème qui débute par « Murmurée à l'après-midi / dans la stase d'une saison jaune » réussit de manière admirable à évoquer le malaise, l'étrangeté et la fascination dans lesquels nous emporte irrésistiblement cette lame de temps venue d'un passé vertigineusement lointain submerger le présent.

La « Méditation terrestre » qui clôt l'ouvrage évoque aussi ce glissement, d'une manière peut-être moins inquiétante, mais l'on ne peut s'empêcher de penser que « le son d'une voix » qui « de loin en loin » « perce mollement la canicule », « comme engourdie » et que nous avons « peut-être rêvée / dans cette journée ou dans une autre » n'est autre, incertaine, chancelante, que celle de l'homme, qu'une simple promenade par un après-midi d'été aura suffi à effacer presque entièrement du monde.

Livre compact, sec et lourd comme une pierre. Livre liquide, livre aérien.

Très grande maîtrise du silence. Livre silencieux. Livre qu'on écoute plus qu'on ne le lit qui, refermé, continue à vibrer longtemps dans la mémoire, comme planté dans le mille d'une cible inconnue par une magicienne inquiète. Souhaitons que sa parole soit entendue.

18:21 Publié dans Anne-Emmanuelle Fournier, Les Carnets d'Eucharis, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (5) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

07/11/2021

Les Carnets d'Eucharis 2021 - En livraison dès le 08 novembre 2021

LES CARNETS D’EUCHARIS

(SUR LES ROUTES DU MONDE – VOL. III]

[LIVRAISON LE 08 NOVEMBRE 2021]

avec le soutien de la Fondation Jan Michalski

Jean-Marcel Morlat Zoé Balthus Patrick Boccard Nicolas Boldych Jean-Paul Bota Jean-Paul Lerouge Zagros Mehrkian Estelle Ladoux Nathalie Riera Alain Fabre-Catalan Martine Konorski Claude Darras Marianne Simon-Oikawa Michèle Duclos Camille Loivier Armelle Leclercq Christophe Lamiot Enos Irina Bretenstein Gérard Cartier Geneviève Liautard Jennifer Grousselas Michèle Kupélian Richard Skryzak Dominique Pautre Jean-Paul Thibeau Barbara Bourchenin Jean-Charles Vegliante Patrizia Valduga Naomi Shihab Nye Angèle Paoli

La route d’Anatolie

[Puis la glaise et la boue s’allument de mille feux et le soleil d’automne se lève sur les six horizons qui nous séparent encore de la mer. Tous les chemins autour de la ville sont tapissés de feuilles de saule que les attelages écrasent en silence et qui sentent bon. Ces grandes terres, ces odeurs remuantes, le sentiment d’avoir encore devant soi ses meilleures années multiplient le plaisir de vivre comme le fait l’amour.]

Nicolas Bouvier L’Usage du monde – éditions Quarto Gallimard

Format : 16 cm x 24 cm | 230 pages (dont un Cahier visuel de 8 pages)

| France : 26 € (frais de port compris)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pour vous abonner :

CLIQUER ICI

pour le sommaire :

CLIQUER ICI

17:08 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/10/2021

Les Carnets d'Eucharis au Marché de la Poésie - sur le stand 110-114 du CipM

|

38ème bis Marché de la Poésie Du mercredi 20 au dimanche 24 octobre Place Saint-Sulpice, Paris 6e

|

|

|

|

Le Cipm est au Marché de la poésie, où il accueille un ensemble d’éditeurs et de revues de la Région Sud : Caméras animales, Fidel Anthelme X, Journaud, La Nerthe, L’Ollave, Plaine Page, Vanloo ; Art Matin / GPS, Bébé, Cri-Cri, Fondcommun, GPU, If, Les Carnets d’Eucharis, Muscle, Nioques, Pavillon Critiqvue, Phœnix, Teste. Présentation des livres, des revues, des actions, des projets…

|

23:54 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/09/2021

ANNA MILANI - Incantation pour nous toutes (extrait lecture audio 3'54)

ANNA MILANI.

INCANTATION POUR NOUS TOUTES

Lecture d’un extrait par Nathalie Riera

___________________________________

[■ © ISABELLE SAUVAGE EDITIONS, 2021]

13:22 Publié dans Anna Milani, Isabelle Sauvage | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook