04/06/2015

Bruno Fern, Le petit test (une lecture de Tristan Hordé)

●●●

UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ

…

© Bruno Fern │

Bruno Fern

Le petit test

Éditions Sitaudis, 2014

■■■

En quatrième de couverture, Bruno Fern renvoie explicitement au Testament, invitation modeste à lire Le petit test comme un prolongement de ceux de Villon ; il repose sur une lecture approfondie du poète du Moyen Âge, non pour imiter, à quelque point de vue que ce soit, mais pour en conserver l’esprit : l’humour, une certaine paillardise, le plaisir de parler des choses de la vie quotidienne et d’être dans une « matière pleine d’érudition et de bon savoir ».

« Voici un livre fait de greffes et d’excroissances », précise Bruno Fern. L’une des greffes consiste à retenir le huitain du Testament — il y en a cent — et à y introduire d’autres éléments, non des ballades mais trois envois, le livre s’achevant par un « renvoi ». Les vers ne sont ni comptés ni rimés, mais il faut tout de suite indiquer les exceptions. Un huitain est en vers de 3 syllabes et rimé, aaaabcbc (93)1, le suivant en vers mêlés, 44544544, avec rimes, abbcbcac (94), et sa seconde version en vers de 4 syllabes, non rimé (94). Le lecteur relèvera ici et là des rimes : elles ont toujours une fonction qui déborde le rôle habituel ; ainsi reprenant « le trou Perrette », qui rimait chez Villon avec « cornette », Bruno Fern développe autrement le thème burlesque (ou paillard, si l’on veut) (59) :

préférant (et de loin) le trou Perrette

qui sent pas que la violette

mais le rose nuancé bat

ant jusqu’au sang [..]

On trouvera des variations d’un autre genre. Un poème est uniquement formé de questions prélevées dans Villon ; le premier vers d’un autre, « celer mes amours », vient aussi du Testament (« Je pense celer mes amours, xcv), dans les vers suivants seul le complément est conservé (« mes amours »), le premier mot retenu est homophone du verbe ou en conserve la première syllabe :

celer mes amours

seul et " "

semer " "

seller " "

serer " "

céder " "

cesser " "

c.v. " "

Une autre greffe, comme on l’a vu ci-dessus, consiste à introduire dans chaque poème un fragment emprunté à Villon, signalé en caractères gras. On situe sans trop de difficulté des vers ou des parties de vers (« Dieu sait quelle sueur », « Les vers n’y trouveront pas graisse »), mais Bruno Fern introduit des grains de sable : par exemple, reprenant le vers de Villon « En petits bains de femmes amoureuses », il remplace "femmes" par "filles" ; par ailleurs, « en », « plus aigu », « des flûtes », etc., présents dans le Testament, pourraient évidemment se trouver ailleurs... Un mot repris dans le Testament est commenté, non pour sa place juste dans le vers original mais en tant qu’élément grammatical adéquat : « rondement / c’est l’adverbe qui convient ».

Comme le faisait Villon, Bruno Fern mêle les registres et le vocabulaire dit populaire, ou familier, est bien représenté : kif kif, fastoche, cool, triquer, tire-larigot, rien à branler, accro, à donf, etc. Mais surtout, il introduit dans presque tous les poèmes des lieux communs, des slogans publicitaires, des formules de mode d’emploi, des syntagmes propres à l’administration, toutes manières complètement usées d’être dans la langue qui, mises ici en évidence, apparaissent pour ce qu’elles sont, marques d’une totale absence d’inventivité : y a pas photo, ça le fait pas, y a comme un défaut, [Pince-mi et Pince-moi] sont sur un bateau, sonnerie personnalisée, intégralement recyclables, etc. — ajoutons ce qui est en relation directe avec l’actualité, par exemple renforcer la lutte contre la délinquance, made in China, vive émotion dans la communauté internationale. Des expressions rebattues sont détournées, ainsi : tombe au champ d’odeurs, la ligne bleue des cours, en mourant par la Lorraine, mais aussi un chant révolutionnaire : c’est la lutte finale grouillons-nous et deux mains ; etc.

Viennent s’ajouter des citations en italique, presque toutes littéraires et dont l’auteur est signalé en note — Kafka, Mallarmé, Nathalie Quintane, Soupault, Beckett, Malherbe —, mais il y a aussi Lacan et le compositeur Steve Reich ; d’autres, non signalées comme telles, passent inaperçues, parfaitement intégrées : on lit « bijoux sonores » et l’on se souvient de Baudelaire ("Les bijoux"), et de Mallarmé dans « la nue à câbles » : avec "accable" on retrouve "À la nue accablante". Entrent aussi dans des poèmes des figures d’écrivains contemporains ; « à J. S. l’ardeur des mots » (62) évoque Jude Stéfan, dont le prénom en toutes lettres et l’allusion à une nouvelle viennent un peu plus tard (69) ; « à Jean-Pierre V. une bouteille » (75) débute un récit à propos de Verheggen, « à Ch.P. cette vigueur qu’il prouve » est l’entrée d’un portrait de Prigent lisant : deux écrivains dont Bruno Fern est proche par certains aspects de son écriture. La "géographie" littéraire est toujours complexe ; sont également présents Petr K.[ral] et ses cigares, Philippe Boutibonnes à qui un poème est dédié.

Parmi les moyens d’ « essayer [...] tous les sens possibles », Bruno Fern emploie abondamment le chevauchement : un mot2 appartient à deux séries syntaxiques différentes ; par cette épargne des mots, la lecture est freinée et, surtout, la polysémie permet des effets comiques. Des exemples : « tendance à sous estimer [le monde] / roule pour lui-même » ; avec bilinguisme : « à tue / [tête] bêche dans le raidillon n° 69 / of [course] au cotillon (page 62) ; en jouant sur l’homophonie : « ténue [= t’es nue] jusqu’aux sourcils / à donf tombe en un comme en / [sans] attendre » (page 63) ; le mot commun est verbe dans le premier ensemble, adjectif dans le second : « se [grise] de préférence dans l’entrejambe / toutes les chattes le sont la nuit » (73) ; c’est un article et un mot-une syllabe qui sont communs : « présents les pieds posés sur [le sol] / stice d’hiver stigmate à son échelle », et remarquons qu’ici p est repris dans le premier vers, sti[c,g] dans le second.

La répétition d’un son est régulièrement un des éléments du burlesque dans Le petit test, comme dans les deux premiers vers du "Renvoi" final : « ainsi se clôt s’exclut s’excla / s’achève la période d’essais [...] » (page 61). On a pour ce registre burlesque une liste d’homophonies, de par mon et par vos et le classique neiges – que n’ai-je à en pur don de soie et toute en R – s’envoyer en l’air, des séries d’à-peu-près comme des mouvements divers et avariés et d’un pas décédé, des anagrammes parfois signalées (parties-patries). À chaque lecture, on découvre de nouvelles pistes dans l’usage plein de jubilation de la langue et, comme chez Villon, s’expriment des « préoccupations diverses » (4ème de couverture), tragique et burlesque liés : dans le huitain 99 adressé à un "tu" (« tu branles carcasse... »), si l’on réunit mots et syllabes en gras, on obtient : « car en amours mourut martyr ».

Tristan Hordé | © Les Carnets d'Eucharis, N°45 - Printemps 2015

À CONSULTER Sitaudis

Terres de Femmes

———————————

1. sauf indication contraire, le nombre entre parenthèses renvoie au numéro d’un poème.

2. noté ici entre crochets.

18:07 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sitaudis, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/02/2015

Jean-Richard Bloch & Jean Paulhan, par Tristan Hordé

●●●

UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ

…

© Jean-Richard Bloch & Jean Paulhan │ http://www.librarything.com/author/aikenconrad

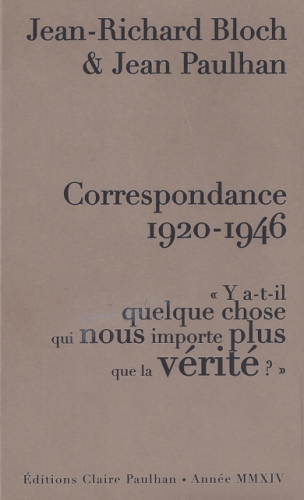

Jean-Richard Bloch & Jean Paulhan, Correspondance 1920-1946

édition établie, préfacée et annotée par

Bernard Leuilliot

Éditions Claire Paulhan, 2014

Site éditeur | © http://www.clairepaulhan.com/auteurs/bloch_paulhan.html

■■■

La publication de la correspondance de Paulhan se poursuit, aux éditions Claire Paulhan, parallèlement à celle des œuvres complètes chez Gallimard (après celle du Cercle du Livre Précieux, il y aura bientôt 50 ans), dont on espère qu’elles trouveront un jour leur place dans la Pléiade. Ce volume permet de mettre en lumière la personne de Jean-Richard Bloch, né en 1884 comme Paulhan : romancier, essayiste, il a fait partie du comité de rédaction de la revue Europe à sa création, en 1923, et il y a tenu dans les années 1930 une chronique régulière ; il a dirigé ensuite avec Aragon le quotidien Ce soir, jusqu’à l’interdiction de la presse communiste en octobre 1939. On suivra précisément son parcours, en particulier pendant la guerre, jusqu’à sa mort brutale, d’épuisement, en 1947, dans la présentation de Bernard Leuilliot.

Les deux hommes commencent leurs échanges épistolaires en 1920, un peu par hasard : Bloch avait envoyé des haïkaïs à Jacques Rivière, directeur de La Nouvelle Revue française, et c’est Paulhan qui lui répond, lui signalant que, par ailleurs, il connaît ses livres. Toujours ouvert et attentif, Paulhan passe de « Je vous serre les mains » (mars 1921) à « votre ami » (février 1922), puis à « affectueusement à vous » (1926). La sympathie mutuelle de ces deux écrivains et hommes de revues n’empêche pas Paulhan de n’être jamais complaisant quand il devient lecteur ; à propos de La Nuit kurde et de Sur un cargo, il écrit en 1925 : ces deux livres « décidément, me déçoivent (...). Je vous en veux de votre laisser aller et d’appuyer même dans le sens de votre laisser-aller » ; en 1931 il remercie Bloch de l’envoi d’un poème, tout en le jugeant « chargé d’une poésie aussi froide, aussi plaquée, aussi contrainte que le préface à La Nuit kurde. » Une dernière fois, le 1er janvier 1940, il répond à l’envoi d’une nouvelle : « votre récit me paraît manqué ». Cependant, il manifeste son admiration pour d’autres textes, suscite régulièrement la collaboration de Bloch à La NRF et lui envoie fin 1931 et début 1932 de longues lettres autour du "pouvoir des mots", question qu’il développe dans Les Fleurs de Tarbes publiés en 1936.

Bloch vit de sa plume et est souvent préoccupé par l’accueil fait à son œuvre ; mais quand il s’étonne que La NRF ne rende pas compte de tel de tel de ses livres, Paulhan lui répond : « nous ne parlons pas dans la nrf de tous les livres que nous aimons ». À la parution de Sybilla dans La NRF en 1932, il demande à Paulhan de lui rapporter les réactions des lecteurs — ce qu’il obtient. Mais s’il ne néglige pas l’approbation du public, ce qui lui importe est son combat d’idées. Un roman doit selon lui porter l’engagement de son auteur et, opposant Sybilla à d’autres romans, il définit exactement en juin 1932 ce qu’il a prétendu faire : « Ceci est le roman de mœurs, le roman des conditions sociales, de l’individu dans la Société, des milieux, des aspirations, des familles, des maisons, des morales, le roman de Dieu et de la foi dans l’homme, le roman de l’impérialisme passionnel, de l’impérialisme spirituel. »

Les liens se distendent, et les lettres s’espacent, à partir du moment où Bloch se rapproche des communistes. Quand il co-dirige Ce soir, il reproche à Paulhan le silence de La NRF à son égard, ce qui lui vaut une réponse qui équivaut à une rupture : Ce soir est présenté comme « ce célèbre journal du soir où l’on trouve plus de sexe-appel, d’histoires de basse police et de bobards (...) que dans tous les autres journaux réunis ». Ils renouent un an plus tard et, surtout, à partir de 1940 ; la situation de Bloch est alors plus que difficile et il s’interroge, « De quoi vivre demain ? » et « (...) si, Juif, je ne vais pas devenir momentanément (un moment qui peut durer plus longtemps que la fin de ma vie) un citoyen de seconde zone ou même pas du tout un citoyen. »

Chacun à sa manière est résistant. Paulhan fait notamment partie d’un réseau et participera à la création des Lettres françaises clandestines. Bloch est obligé de partir à Moscou en 1941 et, jusqu’en 1944, il y parle à la radio ; son retour en France ne peut être que difficile : à la suite d’un bombardement, la totalité de ses travaux, le journal de toute une vie ont été détruits, « tout a brûlé, en juin 41, consumé jusqu’au dernier fragment ». Mais beaucoup plus lourd pour lui, il s’épuise en recherches pour « retrouver la trace de [ses] disparues » — traces de l’horreur : sa fille France, résistante, a été décapitée à Hambourg, sa mère gazée à Auschwitz et son gendre fusillé.

C’est le chemin de l’intellectuel, d’abord éloigné de la politique, puis engagé, qu’a été Jean-Richard Bloch qui est restitué dans cette correspondance ; Paulhan, sans ambiguïté, exprime son estime pour l’écrivain et pour l’homme, mais n’hésite pas à dire ses désaccords. On suit d’autant mieux leur relation que les notes qui accompagnent chaque lettre, abondantes et précises, restituent le contexte politique et culturel, complexe, de la période de 1920 à 1945.

21:34 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/07/2014

Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours, Le Bruit du Temps - Une lecture de Tristan Hordé

●●●

UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ

…

© J. Luc Sarré photographié par Jean-Marc de Samie │ http://www.franceculture.fr/

Ainsi les jours

JEAN-LUC SARRÉ

Le Bruit du Temps, 2014

______________________________________________________________

■■■Ainsi les jours, ce sont quelques poèmes et de « modestes petites proses », notes souvent brèves, dépassant rarement la douzaine de lignes, « ni sentences, ni aphorismes, ni maximes mais simples remarques » (174). On pense très vite à Jules Renard, et Sarré indique qu'il fut en effet le « principal instigateur de [s]es carnets » (99). Donc des remarques, et celles qui le concernent le décrivent avec bien peu de complaisance : « tout en moi est discordant » (22), affirme-t-il et il regrette ici et là de n'avoir rien fait d'autre qu'écrire quelques lignes ; l'âge venant, il n'apprécie guère « le visage d'un étranger » (183) qu'il voit le matin dans le miroir. Mais est-ce misanthropie de ne plus supporter au fil des ans, la bêtise (bruyante) des voisins, plus largement de ses contemporains ? Inapte à toute discipline, non pas sceptique, mais « douteur », il s'ennuie vite, constatant, désabusé, « je ne suis pas d'ici » (80). Comment vivre ? Les notes quasi quotidiennes sur les carnets sont nécessaires, écriture de minuscules moments de vie saisis et restitués : « j'écris parce qu'il me faut bien respirer » (114).

Qu'est-ce qui est retenu, hors les propos, le plus souvent acerbes, le concernant ? Sédentaire, Sarré observe les choses de son balcon du quatrième étage, et d'abord le ciel qu'il apprécie plutôt nuageux — quand le soleil s'installe, on entend « l'odieux chant des cigales ». Il peste contre le bruit des engins de terrassement et le bavardage au téléphone portable qui l'oblige à fermer la fenêtre. Il suit des yeux l'enfant qui, sur son petit vélo, pédale et se dirige vers le bout du monde... Il suit également le mouvement des oiseaux, d'un arbre devant son logement aux graines de tournesol qu'il leur prépare. Il vérifie que le poisson rouge a eu sa ration journalière. Les notations sur la nature, ou plutôt sur la relation que l'on peut entretenir avec elle, sont nombreuses ; se définissant piètre cavalier, il s'attendrit de savoir sa fille être plus à l'aise qu'il l'avait été et il se désole, un cheval s'avançant vers lui, de n'avoir pas toujours un sucre dans sa poche. Il est attentif aux pies qui construisent un nid au sommet d'un arbre et comment ne pas l'approuver quand il note que « le cri de l'effraie légitime l'insomnie » (137) ?

Ce sont toutes les choses du monde qui requièrent son attention et vouloir relever ce qui le retient conduirait (presque) à citer tout le livre. Il recopie un jour une petite annonce concernant la vente d'un cor de chasse, il s'amuse de la laideur des genoux — trop gros — de jeunes femmes en mini-jupe, il écoute une conversation dans un bus à propos des tatouages et des piercings ( "qui habillent"), il relate un fait-divers, il constate la disparition accélérée des petits magasins, il apprécie à Genève des maisons « aux couleurs audacieuses », il s'irrite qu'une place de parking puisse susciter une violente querelle, il suit des yeux le rouge-gorge qui mange les baies de la vigne vierge. La multiplication des motifs est compensée, d'abord, par le fait que certains sont développés ; ainsi, plusieurs pages sont consacrées à Barcelone, toujours sous la forme de remarques. Un motif en entraîne parfois d'autres ; évoquant Breton, par qui il découvrit la poésie, Sarré rappelle les insupportables ukases du poète et, de là, cite Cioran qui fustigeait le « ton prophétique ». À partir du rire « étranglé » (130) d'une petite fille qui semble rejetée d'un groupe, un récit s'esquisse. S'indignant de la morgue des « coquins » de l'ENA, il passe des urnes électorales aux urnes funéraires — les seules dignes — et termine avec une citation de Reverdy sur le spectacle des manifestations politiques (111-112).

Une autre manière d'introduire des variations consiste à rapporter ses visites d'expositions, signalant au passage que l'abandon de son activité de peintre a été « un bon choix dans la vie », à commenter aussi, brièvement, les disques écoutés, de Schubert à Charlie Parker, de Brahms à Kathleen Ferrier — celle-ci point de départ d'une minuscule digression. En relation ou non avec une remarque viennent aussi des citations, de moralistes qu'il affectionne — Chamfort, Joubert —, d'écrivains qu'il fréquente : Flaubert, Kafka, Jules Renard, Thomas Bernhard, Eudora Welty, Limbour, Perros, Faulkner... Enfin, ennemi de la "merdonité", il n'hésite pas à marquer sa distance vis-à-vis des goûts et activités dominants. Il rejette les pratiques empruntées aux États-Unis des ateliers d'écriture et de la lecture publique, relevant une note de Leopardi pour qui il y avait un « vice qui consiste à lire et à réciter aux autres ses propres productions » ; sont alors sur le même plan "l'atelier cuisine" et "l'atelier poésie"... À propos des colonnes de Buren, Sarré constate qu'elle « continuent de saloper la cour d'honneur du Palais Royal, d'en altérer l'harmonie » (84).

Lire Ainsi les jours, c'est comme reprendre une conversation passionnée, interrompue pour une mauvaise raison. J'y retrouve une sobriété dans l'écriture propre aux moralistes, un regard sans illusion sur le monde et sur lui-même, une vraie tendresse aussi pour les choses de la nature. Ce sont là de bonnes raisons de le lire et relire.

Tristan Hordé, juin 2014 © Les Carnets d’Eucharis

SITE À CONSULTER

Sur le site : Le Bruit du Temps | © Cliquer ICI

23:33 Publié dans Jean-Luc Sarré, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

21/05/2014

Edward Estlin Cummings, Paris, Seghers, 2014 (Une lecture de Tristan Hordé)

●●●

UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ

…

© The Famous People │ http://www.thefamouspeople.com/profiles/e-e-cummings-160.php

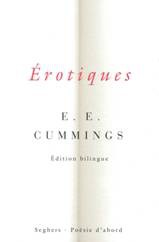

Paris

Edition bilingue

traduit de l'anglais et présenté par Jacques Demarcq

Edward Estlin Cummings

Seghers, Poésie d’abord, 2014

Site éditeur | © http://www.editions-seghers.tm.fr/site/paris_&100&9782232123849.html

______________________________________________________________

■■■

Nombre d'artistes américains, après Gertrude Stein installée dès le début du XXe siècle, sont venus à Paris au cours des années 1920, et certains y ont vécu plus ou moins longtemps, d'Hemingway à Alexander Calder, qui s'installa ensuite en Touraine. Cummings (1894-1962) y est venu en 1917 quelques semaines, pendant la Première Guerre mondiale, y a vécu deux ans à partir de 1921 et y est retourné régulièrement ensuite. La quarantaine de textes (proses, poèmes — parfois partiellement en français —, article pour Vanity Fair et lettres) écrits à propos de la ville, de 1918 à 1957, dispersés dans plusieurs recueils, sont réunis dans ce livre et présentés de manière précise dans la postface de Jacques Demarcq. Ils sont accompagnés de neuf dessins (crayon ou encre), tracés entre 1917 et 1933.

Cummings distingue nettement, en 1926, un Paris pour touristes (qu'il désigne par "Paree", prononcé à l'anglaise) avec ses lieux obligés (Montmartre : « machine totalement dénuée d'intérêt servant à débarrasser les Anglo-Saxons de leur papier monnaie »), de la ville authentique ("Paname"), avec ses bistrots, la Foire aux pains d'épices (nommée ensuite Foire du Trône), les courses, le Cirque d'hiver, le Jardin du Luxembourg, les péniches et les bateaux-mouches, bref : « le profond, l'extraordinaire, le lumineux triomphe de la Vie même et d'une ville fondée sur la Vie ». En 1953, revenant sur ce qu'avait été Paris dans sa jeunesse, il y reconnaît le lieu de « la miraculeuse présence [...] d'êtres vivants [...] et où la beauté fleurissait dans ma vie comme une étoile. » C'est ce Paris qui est exploré dans sept chapitres regroupant des textes en ensembles : "Les Halles, le Marais", Montparnasse", Grands Boulevards, Pigalle", etc.

C'est surtout ce qui se passe quotidiennement dans la rue qui est retenu, mais certaines scènes singulières sont décrites. Par exemple, dans une lettre à sa mère, il rend compte avec humour des funérailles officielles de Joffre, regardant avec détachement ce qui se voulait solennel et, ainsi, tournant en dérision ce qui appartient à l'institution : « Tout le monde prenant le spectacle pour un pique-nique désordonné doublé d'un music-hall universel. » Il s'attache aux éléments d'une vie passée, totalement disparus aux États-Unis, comme les joueurs d'orgue de barbarie, ou « à / denfert l'hercule gras [qui] a étalé son tapis », ailleurs les enfants acrobates pour les passants ou ceux qui vendent des fleurs — « sautez dansez gamins hop suivez du doigt le rouge bleu blanc violet orange verd- /oyant ». Ce qu'il rejette fortement de son pays natal, l'argent édifié en unique valeur et le vide de la pensée, se lit dans une saynète, dialogue entre deux touristes américaines, riches et prétentieuses, dans un restaurant des Halles, avec mise en place du décor (« La scène se passe la nuit au Père Tranquille, dans le quartier des Halles. Des putains endormies. (etc.) » ; s'ajoute l'esquisse d'une américaine qui dépense « un fric incroyable ».

Cummings fréquente les expositions et un poème daté de 1920 évoque les peintres Picabia, Picasso, Matisse, Kandinsky, Cézanne ; mais il ne néglige pas les spectacle comme ceux des Folies-Bergères et il écrit, en 1926, pour la revue Vanity Fair un long éloge de Joséphine Baker dansant, en se moquant du moralisme des spectateurs. Il rapporte aussi des scènes plus intimes, avec Marie-Louise « aux jambes de reine » dont il dessine le visage ; il ne cache pas sa nostalgie de l'enfance, du temps aussi de la "Grande époque", celle du dadaïsme déjà dans le passé en 1923 ou de poètes selon son cœur comme Swinburne.

Regrouper des poèmes écrits au cours d'une quarantaine d'années aboutit à donner à lire des manières différentes d'écrire. À côté de proses et de poèmes de facture classique, le lecteur retrouvera au fil des pages les ruptures introduites par Cummings dans son écriture. Par exemple, il introduit ici un complément de lieu dans une parenthèse entre un pronom ("je") et le verbe, mais là, outre ce procédé qui contraint à revenir sur sa lecture, il introduit des coupes à l'intérieur même des mots — ce qui pose de redoutables difficultés au traducteur :

(the;mselve;s a:nd scr;a;tch-ing lousy full. of rain

beggars yaw:nstretchy:awn)

devient :

(le;s s;e gr,att-ant poux pleins.de.pluie mendiants

b:âillents'étirentb:âillent

Non pas seulement jeu, puisque le poème construit sur les articulations "quand... quand... alors", s'achève sur l'union, dans les mots, du couple : « nous / toi-avec-moi / autour de (moi)toi / d'un seul JeTu ».

Cette mise en pièces des règles morphologiques peut être plus forte, et les frontières de mots disparaissant dans :

and, b etw ee nch air st ott et er a thresillyold

WomanSellingBalloonS

traduit par

et, e ntr el esc ha ise sc lop in e lavieille idiote

QuiVendDesBallonS

Jacques Demarcq, traducteur déjà de plusieurs œuvres de Cummings(1), met en relation dans la postface des épisodes de la vie du poète avec les textes c'est apporter un éclairage utile pour comprendre ce qui peut être allusif dans les poèmes. En même temps, cela constitue une introduction à une écriture encore déconcertante pour bien des lecteurs. Ce Paris est un livre à lire et relire.

______________________

1. Récemment, Érotiques (Seghers, 2012) et 1x1 (La Nerthe, 2013)

Tristan Hordé, mai 2014 © Les Carnets d’Eucharis

■■■Edward Estlin Cummings

Néen 1894 à Cambridge (Massachusetts). Étudiant à l'université Harvard, il vient en France comme ambulancier en 1917. Ses convictions pacifistes lui valent trois mois de détention à La Ferté-Macé (Orne). Cette expérience lui inspire L'Énorme Chambrée, un récit enjoué et moqueur, remarqué dès sa sortie par la critique et figurant depuis parmi les classiques. Toute sa vie, Cummings écrira des poèmes, sur l'actualité parfois et sur la vie sociale, mais plus souvent sur les thèmes éternels de la nature et de l'amour, dans un style de plus en plus novateur, bousculant les formes et repoussant les frontières du langage. Très populaire auprès des jeunes après la Seconde Guerre mondiale, Cummings est mort en 1962.

SITES À CONSULTER

Sur le site : Seghers | Paris

Sur le site : Seghers | Erotiques

Sur le site : La Nerthe | 1 x 1 [une fois un]

| © Cliquer ICI

22:36 Publié dans E.E. Cummings, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

19/02/2014

Jean-Louis Giovannoni - Voyages à Saint-Maur, Champ Vallon 2014 (une lecture de Tristan Hordé)

●●●

UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ

…

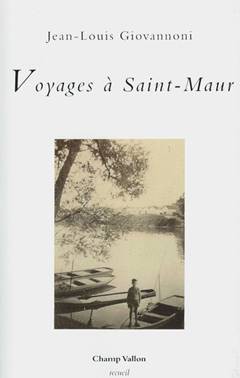

Voyages à Saint-Maur

JEAN-LOUIS GIOVANNONI

Editions CHAMP VALLON, 2014

Site officiel | © http://www.champ-vallon.com/Pages/Pagesrecueil/Giovannoni1.html

____________________________________________________________________________

■■■ Le pluriel du titre oriente vers des relations anciennes qui conduisaient le lecteur vers les Amériques ou le Moyen Orient (Voyages à Athènes, Constantinople et Jérusalem, 1602-1605), ou l'on peut penser à ces explorations des ressources et du patrimoine d'une région (Louis Jouve, Voyages anciens et modernes dans les Vosges, 1838), mais Saint-Maur n'est pas en Martinique ou dans l'Océan Indien, c'est une ville du Val-de-Marne. Il ne s'agit donc pas de voyages dans l'espace, mais dans le temps, le récit débuté au printemps 1981 s'achève le 21 décembre 2012. Sont mêlés les parcours réels dans la ville (seulement les cinq premiers voyages) et les souvenirs reconstruits ou imaginés, notamment à partir de photographies, l'une achetée aux Puces et quatre prises par la mère du narrateur. Le récit est précédé d'un croquis avec la légende « La commune de Saint-Maur-des-Fossés est quasiment encerclée par la Marne... », le dernier "voyage" rappelle, grâce à la vue aérienne, « La Marne entoure Saint-Maur » : fin des voyages comme si rien n'avait bougé.

On sait, par le poème Mère1, l'importance qu'a eue pour Giovannoni sa mère, morte en 1974, dans sa décision d'écrire, et ce n'est pas hasard si le premier chapitre est introduit au présent par l'annonce de son décès et l'indication de son adresse, but du voyage : « Ma mère est morte. Elle habite au 23, avenue Jean-Jaurès », et l'ensemble du récit est organisé autour de ce lieu qui semble pourtant ne pouvoir être atteint. Le narrateur ne s'y rend pas au cours du premier voyage, non plus lors du second : « Impossible d'aller au 23 », « Je saute le 23 ». Pour le troisième, les choses sont plus simples, le narrateur ne sort pas de chez lui et un poème titré "Le corps immobile", précède une plongée dans les souvenirs. Ce n'est que pendant le quatrième voyage qu'il pousse le portail du "23", ce qui déclenche (« C'est parti" ») un flot de souvenirs d'enfance. Le "23" ne réapparaît que dans le dernier chapitre où le narrateur retourne dans un Saint-Maur virtuel à l'aide de Google Maps ; alors : « Le 23. / Je monte le curseur. / Impossible d'entrer. L'image se brouille. »

Ces retours à Saint-Maur ne sont que très partiellement dans un présent et encore se limitent-ils à quelques endroits, énumérés dans le dernier chapitre, notamment le cimetière, la place Galilée, l'avenue Jean-Jaurès, la Marne et la passerelle — et le bus 111. Les quatre premiers parcours sont effectués en 1981 au rythme des saisons, du printemps à l'hiver, le cinquième en septembre 1982 ; ensuite, les repères temporels sont absents : tout se passe dans le passé des souvenirs, partiellement étayés par des photos. Parmi les images fortes se détache une figure féminine dont le portrait est à peine esquissé, celle de la grainetière chez qui le narrateur enfant, amoureux silencieux, venait acheter des pommes de terre ; elle lui a donné une brochure sur les nuisibles du jardin, ce qui a entraîné toute une série d'observations. Cette figure revient, présente absente dans un retour rêvé à Saint-Maur : la nuit, le narrateur voit dans la boutique des vêtements de la femme sur une chaise.

Le narrateur observe, sans cesse, dans ses journées à Saint-Maur les modifications du paysage urbain. Mais le réel disparaît régulièrement et surviennent des faits étranges. Par exemple, une femme et un enfant le fixent dans le bus 111, se lèvent quand il se lève et le suivent quand il descend, mais il remonte très vite juste avant la fermeture des portes — s'agit-il du narrateur enfant et de sa mère dans un autre temps ? Auparavant, au cours du premier retour à Saint-Maur, quand il est sur les bords de la Marne, il note : « Tout le monde me regarde » ; plus loin dans le temps, il relève encore, « On me regarde ». L'enfant lui-même est guetté par le propriétaire du petit immeuble ou, d'une autre manière, par une voisine très âgée, Mme Yvette, dont le fils Dédé sort périodiquement de l'asile. D'autres éléments sont à la frontière du réel et de l'imaginaire, ainsi la masse d'écrevisses remontées de la Marne, la barque noyée..., et quand l'enfant se réfugie dans un appentis à l'abri des regards, c'est pour voir le monde à travers une vitre déformante qui, comme un kaléidoscope, transforme l'aspect des choses. Par ce biais, il réinvente à son gré l'univers : « je ne me lasse pas de faire et de défaire. Un monde en un clin d'œil. »

Les lieux nommés existent — on peut aisément le vérifier —, l'espace est donc précisément délimité mais, ici et là, des énoncés, parfois très brefs, sans lien avec le contexte, accroissent le sentiment que la frontière entre réalité et imaginaire est très poreuse, ce que renforce l'absence de repères chronologiques et la construction même du récit, formé de courtes séquences souvent indépendantes les unes des autres. Le lecteur passe d'un jardin la nuit, où « Les objets articulent de petits cris », auxquels le narrateur répond, à une scène dans une chambre d'hôpital dans la séquence suivante et l'on peut imaginer qu'il s'agit des derniers moments de la mère. Le douzième et dernier voyage, entrepris en 2012 à partir de Google maps, ferme le récit. L'image sur l'écran de l'ordinateur ne suscite plus les souvenirs et puisque la ville ne peut plus être un mélange de réalité et de rêve, elle n'a plus à être : « Zoom arrière. / Saint-Maur s'enfonce. / Fermeture de session / en cours... »

Tristan Hordé, février 2014

© Les Carnets d’Eucharis

____________________________________________________________________________

SITE À CONSULTER

[Huitième voyage à Saint-Maur]

Sur le site : Terres de Femmes

| © Cliquer ICI

■■■JEAN-LOUIS GIOVANNONI

Ecrivain et poète français, né à Paris en 1950. Il a exercé le métier d'assistant social, pendant plus de trente cinq ans, dans un hôpital psychiatrique parisien. Il effectue aussi des lectures de poésie dans les prisons. Il fonde en 1977, avec Raphaële George, la revue Les Cahiers du doublequ'il codirige jusqu'en 1981. De 2005 à 2007, il est membre du comité de rédaction de Nouveau Recueil.

Juste pour situer

Voyages à Saint-Maur tourne autour du 23, avenue Jean-Jaurès, à Saint-Maur-des-Fossés où ma mère vivait dans un studio (fin des années 50, début des années 60) avec son chat Pompon et deux poissons rouges.

Un autre axe détermine l’avancée de ce livre : les photos d’un petit garçon de huit ans, retrouvées dans une boîte à chaussures. Cinq d’entre elles ont pour décor les bords de Marne (passerelle de la Pie, quai de Bonneuil), les deux autres ont été prises dans le jardin du 23, avenue Jean-Jaurès. Les dates sont précisées à l’arrière de chacune d’entre elles. Le photographe est ma mère. Une dernière photo représente un enfant inconnu ayant à peu près le même âge que le premier et faisant du surplace sur un vélo. Ce document a été acheté aux puces de Saint-Ouen dans les années 1980. Aucun prénom ou nom ne figure à l’arrière, si ce n’est la marque Kodak imprimée et la référence : B 546.

(EXTRAIT)

|

|

|

1 dans Jean-Louis Giovannoni, Garder le mort, suivi de Mère, préface de Bernard Noël, Fissile, 2009.

21:47 Publié dans Jean-Louis Giovannoni, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/01/2014

Edith Azam, Décembre m'a cigüe (une lecture de Tristan Hordé)

●●●

■■■

le corps n'est pas facile : à être

(Décembre m'a ciguë, p. 150)

« (...) téléphone. Surtout qu'il ne sonne pas. Veux pas que ça t'arrive, veux pas que tu me quittes. » S'il sonne, ce ne peut être que pour annoncer la disparition de la grand-mère de la narratrice. Décembre m'a ciguë, où "ciguë" connote sans équivoque la mort, est un long soliloque tenu dans l'attente de ce qui viendra clore le récit : une sonnerie, « et ton nom qui s'écrit... / mais ce n'était pas toi, / non, / ce n'était pas : / ta Voix ». Quoi, avant l'inéluctable ? La narratrice, dans son enfermement, tente de rassembler ce qui fut heureux dans le passé avec Mamie, moments que seule l'écriture pourra fixer, figer pour les « vivre à nouveau ». Elle cherche un refuge dans l'oubli du présent, et à « fuir ce que l'avenir a... d'insupportable », en retrouvant les images de la continuité, de l'innocence, celles de l'enfance, « du début de la lumière ». Elle se remémore toutes les petites actions accomplies, tous ces petits gestes qui emplissent la vie (« la cueillette, les myrtilles, les longues marches, la météo... le ciel qui change de couleur [...] », et elle se souvient des mots de sa grand-mère, comme : « À mon avis tu te compliques la vie pour rien. » Cependant, elle ne peut penser vivre seule les jours à venir, dépourvue devant les problèmes les plus simples de la vie quotidienne : au fur et à mesure que les jours passent, la narratrice perd de plus en plus contact avec la réalité, ses repères disparaissent — « l'avenir me fait froid, l'avenir me fait peur ». Quoi que l'on fasse pour échapper aux choses du monde, « c'est le vide, toujours, toujours : toujours le vide recommencé [... sans pouvoir] sauver un bout d'imaginaire. »

Dans ce long monologue sont introduits, énigmatiques, de très courts extraits (qui ouvrent parfois un chapitre) d'une légende, en partie variante de l'histoire de Tristan et Iseut. Le chevalier breton Bran a vaincu des troupes anglaises mais, blessé et fait prisonnier, il est emmené en Angleterre ; sa mère, prévenue, vient payer la rançon et le délivrer, malheureusement un valet le trompe et lui annonce que la voile du bateau qui approche des côtes est noire : persuadé d'être abandonné, le chevalier meurt. Les fragments, réunis, forment le dernier chapitre — comme si la mort donnait son sens à l'histoire maintenant d'un seul tenant, de même que la mort de la grand-mère interrompt le monologue.

Décembre m'a ciguë est plus qu'un étrange récit autour de la difficulté de vivre : on y lit aussi parallèlement une méditation continue sur la difficulté d'écrire, et elle ne concerne pas seulement la mort proche, attendue, refusée : « Écrire ne signifie rien, rien d'autre que le manque ». On reconnaît là un des motifs de la poésie d'Édith Azam et l'on retrouve dans sa prose le souci de faire entendre ce qui presque toujours est tu, « ce gouffre où sont nés les langages, parce que s'y parlent encore l'Oubli et la Mémoire. » Comme dans la poésie, elle dérange l'ordre de la phrase, obligeant le lecteur à construire autrement le sens ; parmi tous les moyens en œuvre (phrases interrompues, désarticulation de l'ordre sacré sujet-verbe-complément, jeu minuscule/majuscule, etc.), je retiens l'usage qui lui est propre des deux points (:) ; ainsi, « la nuit, je rêve au-delà : de toute expression », « Je craque : une allumette, recommence jusqu'à finir : la boîte. », etc.

Tristan Hordé, janvier 2014

© Les Carnets d’Eucharis

18:16 Publié dans Edith Azam, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/06/2013

Cole Swensen, Le nôtre (Ed. José Corti, 2013) par Tristan Hordé

Une lecture de

Tristan Hordé

Cole Swensen

■ Cole Swensen © Photo : Carl Sokolow

Source : https://jacket2.org/podcasts/where-real-exceeds-ideal-poemtalk-52

Le nôtre

Editions Corti, 2013

Traduit de l'américain par Maïtryi et Nicolas Pesquès

Après L'Âge de verre en 2010 et Si riche heure en 2007, Maïtryi et Nicolas Pesquès proposent la traduction d'un troisième ensemble de Cole Swensen sur la "matière" française. Le plus ancien prenait pour prétexte Les très riches heures du duc de Berry, livre d'heures achevé à la fin du XIVe siècle, et le second livre s'attachait aux tableaux de Pierre Bonnard ; Le nôtre — jeu sur le nom pour le titre en anglais Ours — est construit à partir de la création par André Le Nôtre de nombreux jardins au XVIIe siècle. Le livre s'apparente à un livre d'histoire, avec ses divisions ("Histoire", "Principes", "Vaux-le-Vicomte", etc.) ; on suivrait donc l'invention du jardin à la française avec d'abord la création de Vaux-le-Vicomte en 1666 — « les femmes jaillissaient des carrosses, en plumes d'autruche et en rivalités / chatoiements / inclinaisons » — qui entraîna la disgrâce du surintendant Fouquet. Il y aurait ensuite Versailles, sommet de l'art de Le Nôtre, mais aussi Saint-Cloud, Chantilly, Les Tuileries, Saint-Germain-en-Laye, d'autres encore. À côté de la figure de Louis XIV, d'autres personnages apparaissent, comme Charles Le Brun, et, en remontant le temps, Marie de Médicis, Colbert. Ajoutons, quand sont évoquées les orangeries construites au XVIIe siècle, des réflexions sur l'évolution générale des sociétés (« L'histoire des fruits exotiques est parallèle à celle de l'ascension des classes moyennes »).

Cependant, même si les faits rapportés sont exacts, ils ne constituent qu'un matériau et, très rapidement, ce n'est pas la partie historique, volontairement lacunaire, qui retient le lecteur : il s'aperçoit que dans Le nôtre le temps est comme déréglé, qu'il y a glissement dans une phrase d'une époque à une autre. Tout se passe comme si, ouvrant une porte, un personnage traversait les siècles ; ainsi pour Marie de Médicis au Palais du Luxembourg :

Sortant au premier jour de l'été 2007, Marie

voit des centaines de gens jouer sur les pelouses et dans les allées

qui ont été entièrement redessinées, et les chaises métalliques vertes,

leur bruit particulier quand on les traîne sur le gravier [...]

Marie hurle, sans que les gens se soucient d'elle — mais s'agit-il bien de Marie de Médicis, puisque « [c]hacun a un geste ou une expression qui le montre hors du temps » ? Et pourquoi ne pas croire ces deux anglaises qui, au début du XXe siècle, s'égarant dans les allées des jardins de Versailles, se retrouvèrent vivre pendant quelques moments au lendemain de la Révolution de 1789 ?

L'art du jardin consisterait à reconstruire le monde, ou peut-être même à le contenir : le jardinier doit parvenir à « ouvrir l'espace » pour que le jardin n'ait plus de limite et procure une « illusion d'infini ». L'espace est totalement transformé, de manière bien plus vive que « peint sur une tasse de porcelaine » : on reconnaîtra toujours la tasse pour ce qu'elle est, alors que le jardin de Le Nôtre avec ses multiples allées, pièces d'eau, bosquets, plans lointains, est un monde en lui-même ; les sous-titres le suggèrent, "Un jardin est un visage", "une marée", "une approche infinie", etc, c'est-à-dire « tout un jeu / dans lequel les pièces s'ajustent ».

Les temps et les espaces se mêlent, et s'engouffrent dans la fiction d'autres jardins éloignés du jardin à la française, ceux vus par Montaigne en Italie et celui lié, après la Passion, à la mort et à la renaissance — qui pourraient définir le jardin —, quand une autre Marie s'approche du jardinier :

On nous avait promis

et Marie tend les bras au jardinier

que par l'humilité du toucher

qui recule d'un pas

Cole Swensen parle d'anamorphose, et le mot rend compte des jeux d'illusion qu'elle propose, y compris dans le poème titré "Paradis" : l'homme et le jardin n'existeraient pas l'un sans l'autre et ils disparaîtraient sitôt séparés, mais leur liaison ne serait-elle pas aussi une perte de soi, ce que suggèrent les derniers vers : « On appelait oubliettes les premiers jardins publics de l'histoire. Sitôt entré, on ne vous distinguait plus des animaux ».

Ce ne sont pas seulement les repères spatio-temporels qui, ici et là, sont atteints et mis à mal. Le dessin que forme souvent le poème sur la page s'éloigne de l'image toute faite du jardin à la française transparent, sans mystère : les vers peuvent être alignés en milieu de page, les blancs tronçonnent la syntaxe, les enjambements désarticulent le vers, la phrase qui s'est développée, reste inachevée, seul le début d'un nom est écrit, des phrases s'interpénètrent, "nous" renvoie aussi bien à des contemporains de Le Nôtre qu'à des personnages du XXIe siècle, etc. On suit dans le livre la confusion des temps et des espaces, le passage parfois inattendu d'une réalité reconstruite à un monde imaginé, le jeu du continu et du discontinu, on reconnaît le passé comme énigme autant que le présent... Le dernier poème a pour titre "Garder la trace de la distance" : si le lecteur y consent, il prendra au mot ce que proposent les deux derniers vers : « Tu pourrais revenir / le long d'une voie inconnue. »

Il faudrait s'attarder sur les réflexions croisées de Nicolas Pesquès et de Cole Swensen à propos de ce qu'est traduire, ce serait un autre article — je retiens de l'auteur : « Si écrire, c'est présager sa propre mort, et dépasser l'horizon de cette limite, alors traduire c'est entrer dans la mort d'un autre, et devenir deux fois étranger. »

© Tristan Hordé

■ LES CARNETS D’EUCHARIS N°37, 2013

■ JOSE CORTI : http://www.jose-corti.fr/titresetrangers/le_notre_cole_swensen.html

© Droits réservés. Reproduction Interdite

■

Les carnets d’eucharis sont un espace numérique sans but lucratif, à vocation de circulation et de valorisation de la poésie, la photographie & des arts plastiques.

12:12 Publié dans Cole Swensen, José Corti, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/03/2013

Ariane Dreyfus, La lampe allumée si souvent dans l'ombre (une lecture de Tristan Hordé)

Une lecture de

Tristan Hordé

Ariane Dreyfus

La lampe allumée si souvent dans l'ombre

« en lisant en écrivant »

Editions José Corti, 2013

320 p., 19 €

Le livre s'ouvre sur une lecture, toujours reprise, jamais achevée, de Colette, et sans doute y a-t-il des points communs entre Ariane Dreyfus et l'auteure de La Naissance du jour, ne serait-ce que la place que toutes deux donnent au corps et à la voix — le chapitre est titré "Le cri chanté". Ce n'est pas cela qu'Ariane Dreyfus retient, mais une leçon pour vivre : « c'est avec elle que j'ai appris, et réapprends, qu'on ne meurt pas de perdre. » C'est peut-être ce qui domine dans les analyses et réflexions, publiées de 1986 à 2011 (hors quelques inédits) et retravaillées ; l'écriture, toujours étroitement liée au vécu — ce qui n'implique en rien d'ailleurs l'épanchement, un moi abondant dans les poèmes —, rejette toute négativité comme tout souci strictement formel. On découvre cette position aussi bien dans les lectures réunies dans le premier chapitre (Nabokov, Degroote, Dostoïevski, Kaye Gibbons, Rouzeau), dans les essais de l'avant-dernière partie (J. Lèbre, C. Lamiot, Giovannoni, Pesquès), dans ceux consacrés à deux proches (Éric Sautou, Stéphane Bouquet) qui occupent le tiers du livre et le ferment, dans l'hommage à James Sacré, sous le titre "Celui qui m'a montré", et dans le chapitre "La poésie quand nous la faisons", plus directement consacré à la fabrique du poème.

C'est à quelques aspects de cette question du "faire" (« Je vis dans le faire »), si présente dans l'ensemble des essais, que je m'attacherai. Il y a eu, d'abord, les découvertes dans l'enfance, notamment le plaisir que procure l'assemblage des mots, et tout autant l'analyse des phrases, leur démontage et remontage, en un mot la grammaire ; ce qu'écrit Ariane Dreyfus à ce sujet se dirait sans peine de sa poésie : « Toute phrase était un pays où les mots apprenaient à vivre ensemble » — c'est ce "vivre ensemble" des mots qu'elle cherche toujours à obtenir. L'enfance, ce sont aussi les contes : le premier chapitre d'essais débute par un bref conte en vers "Les trois soeurs", et "Le Petit Poucet" offre encore un modèle de vie par sa ténacité : le personnage est par excellence celui qui « ne renonce jamais ». Cependant, les oeuvres « fondatrices », ce sont L'enfant et Poil deCarotte, qui lui apprirent ce qu'était une « douleur contenue », et c'est dans ces deux livres une « sorte de peine sur le qui-vive » qui l'a « réellement formée pour écrire ». L'écriture est liée à l'enfance d'une autre façon : comme pour d'autres qui n'éprouvent pas ensuite la nécessité de poursuivre, elle a été pour elle un refuge, un « espace de projection » qui l'a aidée à « sortir de la peur et de la honte qui ont dominé [son] enfance, [son] adolescence », un moyen donc de se construire contre ce qui l'en empêchait. L'enfance, « ce moment de l'attente sans bords », est toujours là, surtout par ce qu'elle représente, ce qui est clairement analysé : comme elle est « à la fois l'irréparable et l'espoir », note Ariane Dreyfus, « je ne vois pas comment j'écrirai dans un esprit qui ne serait pas d'enfance ».

Après les oeuvres qui ont donné l'élan, ce sont surtout Lewiw Carroll, Brontë, Denis Roche et le cinéma qui lui ont permis d'être « traversée par d'autres vies : des voix intérieures, [ses] fées consolatrices ». De longs développements à propos des films vus et revus explicitent le rôle qu'ont pour elle les images et les voix — s'il fallait choisir, écrit-elle, mieux vaudrait écouter les voix que regarder les images. Les visages de femmes la fascinent en ce qu'ils sont un « miroir magique » qui la délivre « de [son] propre visage », mais plus largement, notamment dans les westerns, les images magnifient les gestes quotidiens, ce qui n'est pas sans lien avec les choix dans le poème, qui doit proposer des « pensées communicables », et non s'éloigner de tout réel : on lira les pages consacrées de manière détaillée à l'élaboration du poème "Iris", qui s'achèvent par une mise au point de ce qu'est le "motif" (et non le "sujet"), à l'origine d'un poème, « fragment inentamable du monde, (...], aussi (...) tout éclat, de quelque nature qu'il soit, attaché à la vie humaine pour l'incarner, y compris dans ses manifestations les plus courantes ».

C'est là un des points essentiels de la poétique d'Ariane Dreyfus, il s'agit à chaque fois dans un poème de parvenir à « l'évidence du vivant », restituer quelque chose de sa dynamique, pour qu'écrire puisse « construire, d'une façon ou d'une autre, un lien », faire partager au lecteur une émotion. De cette manière, le poème « réveille » autant qui le lit que celle qui l'écrit. Quand on parle d'émotion, ce n'est pas le "moi" et ses sentiments qui apparaissent dans le poème ; Ariane Dreyfus écrit très justement que l'amour, quoi qu'on dise, n'est pas un thème poétique, que c'est le fait d'écrire qui « devient de l'amour », « le poème [étant] ce lieu où ni [le lecteur] ni moi ne sommes, mais où nous sommes ensemble ».

Le poème est aussi un lieu de construction du présent, un « présent multiplié », un lieu qui donne le moyen d'éloigner un moment le réel, non pour l'oublier mais « pour ne pas constamment le subir », pour l'interpréter, le réinventer. C'est dire encore que ces essais sont pour son auteure et visent à être pour le lecteur, une manière de penser ce qu'est vivre autant qu'une poétique — les deux ne se distinguent pas toujours. Il y a d'ailleurs, tout au long du livre, avec le refus aussi bien de la poésie-sentiment que de l'"avant-garde", l'affirmation que le poème vivifie et « n'a de sens que par le souffle moral qu'il nous donne, et non par une accumulation de belles trouvailles ».

© Tristan Hordé

■ LES CARNETS D’EUCHARIS, Hiver 2013, N°36

19:21 Publié dans Ariane Dreyfus, José Corti, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

30/01/2013

Lorine Niedecker, "Louange du lieu" par Tristan Hordé

Une lecture de

Tristan Hordé

LORINE NIEDECKER

Louange du lieu

« Série américaine »

Editions José Corti, 2012

Après Poésie complète de George Oppen et en même temps que L'Ouverture du champ de Robert Duncan, les éditions Corti publient dans leur "Série américaine" une partie importante de l'œuvre poétique de Lorine Niedecker (1903-1970) — les poèmes de sa dernière période (1957-1970) et une sélection d'un recueil précédent. Elle était jusqu'à aujourd'hui quasiment inconnue en France (comme l'ont été longtemps beaucoup de poètes américains), présente seulement par quelques traductions en revues, par Abigail Lang, notamment dans Vacarme en 2006 et 2008, et Sarah Kéryna dans Action poétique en 2001. Les traductions d'Abigail Lang, Maïtreyi et Nicolas Pesquès, qui donnent une idée très juste de la poésie de Lorine Niedecker, sont précédées d'une préface mêlant biographie et étude précise de l'œuvre.

Découvrant en 1931 dans la revue "Poetry" Louis Zukofsky, Lorine Niedecker a adopté ensuite dans son écriture quelques principes de ceux qui furent réunis sous le nom de poètes objectivistes : le refus de la métaphore, l'attention aux choses quotidiennes de la vie, le choix de l'ellipse (jusqu'à aboutir parfois à des poèmes difficiles à déchiffrer). Elle a rencontré les poètes (George Oppen, Charles Reznikoff, Carl Rakosi) qui se réclamaient peu ou prou de l'objectivisme théorisé par Zukofsky, mais c'est avec ce dernier qu'elle s'est surtout liée et qui sera jusqu'au bout un interlocuteur privilégié.

Le titre Louange du lieu a été retenu pour l'ensemble traduit parce que ce recueil, « synthèse de précision et de fluidité », « hymne et flux et autobiographie poétique », est bien, soulignent les traducteurs, la « somme de son œuvre ». La louange, c'est celle de la région natale, le Wisconsin, où Lorine Nediecker est restée l'essentiel de sa vie, sans pour autant vivre en recluse. Elle présente ainsi son environnement : « Poisson / plume / palus / Vase de nénuphar / Ma vie » et, dans un autre poème, elle évoque de manière un peu moins lapidaire sa vie dans ce pays de marécages et d'eau : « Je suis sortie de la vase des marais / algues, prêles, saules, /vert chéri, grenouilles / et oiseaux criards ». L'émotion est toujours retenue, mais présente cependant dans de nombreux poèmes à propos des saisons, notamment de l'automne (« Brisures et membranes d'herbes / sèches cliquetis aux petits / rubans du vent »), de l'hiver avec ses crues (« Assise chez moi / à l'abri / j'observe la débâcle de l'hiver / à travers la vitre ».

Les poèmes à propos de son environnement laissent percevoir une tendresse pour ces terres souvent couvertes d'eau, et l'on relève de multiples noms de plantes et de fleurs, une attention vraie aux mouvements et aux bruits de la nature :

Écoute donc

en avril

le fabuleux

fracas des grenouilles

(Get a load / of April's / fabulous // frog rattle)

Ce sont aussi des moments plus intimes qui sont donnés, sans pathos, dans des poèmes à propos de ses parents ou de son propre mariage ; il y a alors en arrière-plan, sinon quelque chose de douloureux l'expression d'une mélancolie : « Je me suis mariée / dans la nuit noire du monde / pour la chaleur / sinon la paix ». Cette mélancolie, toujours dite mezzo voce, est bien présente quand Lorine Niedecker définit la vie comme un « couloir migratoire » ou quand, faisant de manière contrastée le bilan de ses jours, elle écrit : « J'ai passé ma vie à rien ».

Dans des poèmes "objectifs", elle note de ces événements de la vie quotidienne qui ne laissent pas de trace dans la mémoire : « Le garçon a lancé le journal / raté ! : / on l'a trouvé / sur le buisson ». Cependant, il n'est pas indifférent qu'elle soit attentive à de tels petits moments de la vie ; elle est, certes, proche de la nature, mais cela ne l'empêche pas d'être préoccupée par la vie de ses contemporains, par le monde du travail. À la mort de son père, dont elle hérite, elle constate : « les taxes payées / je possèderai un livre / de vieux poètes chinois // et des jumelles / pour scruter les arbres / de la rivière ». On lira dans ces vers quelque humour, il faut aussi y reconnaître son indifférence à l'égard des "biens" (« Ne me dis pas que la propriété est sacrée ! Ce qui bouge, oui »), qu'elle exprime à de nombreuses reprises sans ambiguïté : « Ô ma vie flottante / Ne garde pas d'amour pour les choses / Jette les choses / dans le flot ». Sans être formellement engagée dans la vie politique, elle écrit à propos de la guerre d'Espagne, du régime nazi, sur la suite de la crise économique de 1929 (« j'avais un emploi qualifié / de ratisseuse de feuilles ») ou sur Cap Canaveral et sur diverses personnalités (Churchill, Kennedy). Elle se sait aussi à l'écart de son milieu de vie, sans illusion sur la manière dont elle serait perçue si l'on connaissait l'activité poétique qu'elle a en marge de son travail salarié : « Que diraient-ils s'ils savaient / qu'il me faut deux mois pour six vers de poésie ?».

C'est justement une des qualités de la préface de reproduire des documents qui mettent en lumière la lente élaboration des poèmes, depuis la prise de notes jusqu'au poème achevé. Il s'agit toujours pour Lorine Niedecker de réduire, de condenser encore et encore : elle désignait par "condenserie" (condensery) son activité. Son souci de la « matérialité des mots » l'a conduite à privilégier des strophes brèves (de 3 ou 5 vers) qui ne sont pas sans rappeler les formes de la poésie japonaise — Lorine Niedecker rend d'ailleurs plusieurs fois hommage à Bashô. Il faut suivre le cheminement des premiers poèmes proposés dans ce recueil (le premier livre publié, New Goose, 1946) n'a pas été repris) aux derniers, à la forme maîtrisée : c'est une heureuse découverte.

Un poème :

Jeune en automne je disais : les oiseaux

sont dans l'imminente pensée

du départ

À mi-vie n'ai rien dit —

asservie

au gagne pain

Grand âge — grand baragouin

avant l'adieu

de tout ce que l'on sait

© Tristan Hordé

■ LES CARNETS D’EUCHARIS, Automne 2012, N°35

22:44 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

23/06/2012

Isabelle Ménival, "Khôl" par Tristan Hordé

Isabelle Ménival

Editions Argol, 2012

■ Site Les éditions Argol/ http://www.argol-editions.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=155

(…)

____________________________________________________________________________

■■■ La publication d'un premier livre de poèmes, surtout quand son auteur est très jeune, est un pari : on le souhaite gagné. La quatrième de couverture explicite les raisons du choix de l'éditeur : « Khôl, c'est la singularité et la violence d'un monde qu'elle [Isabelle Ménival] vit et éprouve, c'est déjà une maturité de la langue exceptionnelle. » C'est bien là, un regard particulier sur le monde et l'inventivité de la langue, ce que l'on attend de la poésie.

Pour lire l'ensemble, on partira du titre et de la citation en exergue. "Khôl", qui apparaît également dans le titre d'un poème et à l'ouverture d'un autre, évoque non pas l'Orient nervalien, mais la transformation du visage, le masque, l'indécision entre la figure et son reflet. Ce motif est présent à plusieurs reprises à propos de l'apparence du visage, présenté comme « masque aux yeux cernés » ; le maquillage, ce « papier carbone sur le visage », fabrique une manière de double, « métamorphose écarquillée dans l'absence », et dissimule quelque chose : il signale la difficulté à entrer dans le monde sans apprêt et peut-être oriente-t-il également vers une indétermination généralisée, annule-t-il de façon provisoire la séparation hommes-femmes — « il y a des années / j'habitais les corps / de femmes et d'hommes » (on sait la force qu'a le verbe "habiter"). L'absence de délimitation atteint régulièrement l'expression du lien amoureux, par le questionnement des frontières ( « ton corps c'est le mien ? »), et sans qu'il y ait fusion du masculin et du féminin par la tentative de ne pas choisir, d'accueillir « l'autre inconnu(e) indéterminé(e) ».

Il y a l'idée d'une séparation impossible à surmonter, d'une nécessité du masque pour qu'un passage soit possible entre le sujet et l'autre par les mots :

[...] je rêve que tu rêves à ce que je t'apprenne à foncer nos deux peaux ;

Les voix de la rue comme de petites cendres jetées de moi à toi à toi et sans retour.

Ce jeu des reflets est présent dans la composition même du livre : le second ensemble est titré "recto verso" ; il est encore dans la récurrence des quasi homophones, des anagrammes, des allitérations et des rimes répétées, qui introduisent de multiples échos ; voir par exemple : « de ces corps [...] décor ; tu plaides les plaies que tu planques sous pull ; floues / foule ; si proches tes propres premiers sons . hésitant / tant [...] », etc. — jeu jusqu'à l'ironie vis-à-vis de ce jeu : « perdues perverses perchées perturbées ».

Le trouble de l'identité a pour corollaire une relation malaisée au corps et un questionnement continu sur le temps, ce qu'annonce la citation de Proust mise en exergue : « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre ! » (Du côté de chez Swann) Ce gâchis apparaît aussi dans Khôl, lié à une position du corps défait : « elle avachie par terre / avait perdu vingt ans ». Le temps, rien d'exceptionnel, modifie les corps « au fil des rides », pâlit la couleur des choses, et le désir de quitter « l'enfance interminable » n'aboutit pas à une plénitude rêvée, comme si rien ne tenait et que la menace de disparition obligeait à se saisir de l'instant dans l'instant même (« toutes les secondes qu'on a passées / même pas un jour entier »), parce que l'on sait « que tout s'échappe » et que cette disparition elle même doit être vécue : « c'était beau cette fois / l'amour qui se délite / emmêlé à ta voix ». On pourrait voir quelque complaisance dans cette visite d'un motif lyrique classique, où l'amour semble bien vaincre le temps : « quatre mêmes mains qui ne se tordent plus ne se lèsent plus / se foulent se découvrent », ce serait ne pas lire la lucidité d'Isabelle Ménival, qui prend ses distances avec la convention : « errer se perdre et jouir cf romantisme ». On ne peut être plus clair.

Cette distance se manifeste aussi dans la pratique du vers, précisément dans l'essai des formes. Le second ensemble débute par des vers courts placés au milieu des pages : on peut dire que c'est là reprendre un poncif de la poésie "moderne", et j'ajoute qu'Isabelle Ménival utilise allègrement tout ce qui signale aujourd'hui la poésie : absence de ponctuation (sauf deux fois un point dans le dernier poème), absence de majuscule en début de vers (sauf dans deux poèmes), petits groupes de vers "libres" séparés par des blancs, décalage des vers les uns par rapport aux autres. Mais elle introduit aussi les vers rimés et comptés, des heptasyllabes — « on rimait quelquefois / saoulés d'impairs » — ou des alexandrins, ou des vers comptés mêlés ; elle n'hésite pas à jouer avec la rime et le sens, associant "doliprane" à "cyclohexane" et "nymphomanes", "versatiles" à "virils" et "stériles"... La poésie n'a pas besoin de mots "poétiques" (d'où l'introduction de "jouable", "grave"), elle est dans cette redécouverte du lyrisme et du vers dans son histoire ; aussi dans le questionnement jamais apaisé de ce lyrisme, ouvert dans le dernier poème avec la répétition de "Regarde" et les deux derniers vers du livre :

Regarde

depuis toujours nos nuits blanches et noires portent ce songe

Il faut espérer qu'Isabelle Ménival continue à « briser la glace des normes », puisqu'elle sait déjà qu'« on peut casser / la norme sur papier ».

©Tristan Hordé LES CARNETS D’EUCHARIS

Juin 2012

23:51 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/05/2012

Jean-Pascal Dubost

Tristan Hordé

Jean-Pascal Dubost

et leçons et coutures

Editions Isabelle Sauvage, 2012

136 pages, 20 €

___________________________________________________________________________

■■■Le titre est suivi, comme on le faisait par exemple au XVIe siècle, d'un long sous-titre qu'on peut lire comme un poème, avec un jeu facétieux de rimes et assonances (inachevable /improbable /gaillarde) ; repris page 75, il convient tout à fait pour dire ce que sont les poèmes de Michel Leiris. Titre et sous-titre se prêtent à de multiples interprétations, ce qui correspond au contenu du livre ; leçons cumule ici nombre de significations, dont celle courante au Moyen Âge et toujours en usage de "lecture" : lecture des 99 auteurs convoqués ; quant à coutures, qui se rattache à "coudre", il avait en ancien français pour homonyme couture (que l'on retrouve aujourd'hui en toponymie), doublet de culture, lié à cultiver ; les deux mots du titres sont d'ailleurs réunis dans le mot valise "lec[ons/cou]tures". Les coutures, affirme d'emblée le sous-titre, sont faites de « bousigues assez visibles » ; cette indication présentée comme une explication déroute : ne peut être visible que l'observable, or "bousigues" est absent des dictionnaires que le lecteur consultera et le contexte n'est pas éclairant — son sens, "coutures grossières", n'est donné, en note, que plus tard, dans les "Notes préambulaires" (p. 7). D'autres surprises attendent le lecteur quand il entre dans la broussaille du sous-titre trompeur, qui semble ne rien dissimuler quand il définit le livre comme une "lectobiographie", mais il est précisé qu'elle est « complexe », « cryptée », « inachevable »... Les derniers mots, entre parenthèses, « (livre de dettes) », pourraient accompagner toute publication, si l'on accorde que rien ne s'écrit sans la mémoire, vive ou non, de ce qui a été lu.

Comment Jean-Pascal Dubost règle-t-il ses dettes ? D'abord en donnant en exergue trois citations qui, de manière différentes, répètent que toute écriture se construit à partir de lectures : Montaigne (très présent ensuite), Valérie Rouzeau et Haroldo de Campos. Aucun hasard dans ce choix : un écrivain du XVIe siècle, qui reporte à un passé que Jean-Pascal Dubost affectionne, une écrivaine contemporaine dont on sait qu'elle intègre (comme Montaigne) dans sa poésie ce qu'elle lit et voit, un écrivain hors de nos frontières qui a su relire la tradition poétique. Une courte introduction précise en quoi le plagiat est « un des fondements de la littérature » (p. 7), donnée comme une « longue chaîne citationnelle et re-citationnelle ad infinitum, aux transformations personnalisées au gré des époques traversées » (p. 8).

Ces transformations, Jean-Pascal Dubost les pratique « en une autre langue, assavoir dans la langue naturelle de l'auteur : hors du commun ; cryptée » (p. 9), « une langue tout à la fois populaire, vulgaire, verte, littéraire et documentée » (p. 12). Cette langue comporte de nombreux mots et tours du Moyen Âge et de la Renaissance, mais aussi des créations verbales — qui peuvent être dites telles : « le mot "babouineur" est une invention », p. 19 —, des énumérations (voir Rabelais), le goût de la fatrasie, l'emploi parodique d'allitérations : « Qui veut connaître [...] s'enfoncera dans une forêt fabuleuse fichu d'un foutu fonds de forces fidèles pour lutter [...] » (p. 93), etc. Ajoutons encore dans cette introduction le recours aux notes ; elles seront abondantes ensuite, pour préciser un point, définir un mot ou une expression, proposer au lecteur d'aller lire autre chose — ou l'égarer.

Viennent ensuite les poèmes, puis une table des auteurs et le livre se ferme sur "Le complexe Dubost (phrases lares)", formé d'un ensemble de citations sur l'écriture et la lecture, sur la complexité, dont la dernière, isolée, avec le nom de son auteur (James Sacré) en tête, suggère que la composition du livre n'est pas aussi préparée qu'on la souhaitait : quel que soit le plan prévu, « le livre quand même / Se continue / Autrement qu'on l'avait prévu » (James Sacré, cité p. 131).

Quels auteurs sont présents ? 99, nombre qui donne plus l'idée de l'inachevable, à mes yeux, que 100. Il s'agit pour un bon tiers d'écrivains français du XXe siècle, pas toujours "poètes" (Pierre Michon), pas toujours reconnus (Henri Simon Faure), parfois essayiste (Paul Zumthor) ; le Moyen Âge (8) et la Renaissance (10) ont une belle part ainsi que les écrivains de langue anglaise (19), plus que le XIXe siècle (9, dont un gastronome écrivain, Grimod de la Reynière) ou le XVIIe siècle (5) français. On ne peut dans un court article lire et chiffrer ce qui est écrit pour chaque écrivain retenu. Lisons la prose poème consacrée à James Sacré puisque lui sont prêtés les derniers mots du livre ; on peut y repérer quelques aspects du travail de Jean-Pascal Dubost.

James Sacré Comme tout le monde se plaint

de la cruelle envie que la nature porte aux longueurs

de nos jours et comme tut rien turne en declin,

quoiqu'on vous jure sur la tête d'un God

qu'on va moraliser les banques et les patrons

voyous, il était acquis d'avance que ce poème

sué, soufflé, rendu, raterait la couche du moche

et serait raté ni d'aucune aide, et du coup, n'en

est pas un —

On sait que James Sacré progresse parfois dans un poème en s'interrogeant sur ce qu'il écrit et, ce faisant, doute de la nécessité du poème : c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Par ailleurs, James Sacré a publié un choix de poèmes de Jean de Sponde, d'où la citation de deux vers tirés d'un sonnet. Le vers de Wace qui suit (tiré de la fin du prologue du Roman de Rou) renvoie, lui, aux textes qu'apprécie Jean-Pascal Dubost, et le contrepet ("la couche du moche") est une des manières qu'il a de bousculer les bonnes manières dans l'usage de la langue, tout comme l'inexistence d'un lien entre les deux propositions [quoiqu'on vous jure...] et [il était acquis...].

Il est, évidemment, exclu de découvrir la source de toutes les citations, et je soupçonne quelques inventions dans ce domaine. Pour les textes, on se réjouit par exemple de lire un pastiche de Pascal Quignard (un autre amateur du passé) dans les premières lignes qui lui sont consacrées, et l'on ne peut qu'approuver un passage de la longue note accompagnant le poème "Jehan de Bretteville" — dont le nom est absent du catalogue de la Bibliothèque nationale...—, à propos de la « déambulation hasardeuse et meneuse de trouvailles inattendues », que l'on applique sans peine à ce livre qu'il faut lire et relire.

On peut s'attarder aux proses-poèmes d'ouverture et de fermeture : la première, pour William Carlos Williams, affirme une absence, « Aucune idée pour ce poème — », et la dernière, en image inversée, l'infinité des lectures avec Pierre Michon, « J'écris sous la tutelle d'un vieux Pan de bibliothèque ». On peut lire aussi une manière d'art poétique dans le second poème consacré à un écrivain imaginé, Tortore1 ; est répété à deux endroits, huit fois de suite, « travailler la langue » et sont énumérés des substituts à "poésie" et "poème" (comme on pourrait les lire, par exemple, chez Ponge ou Stéfan) : pohésie, pouème, pohérésie, proème. S'ajoute l'emploi d'un mot dialectal et d'un mot de l'époque médiévale (avec note explicative pour chacun), une construction syntaxique pour le moins inhabituelle (« or qu'ici non donc, ») et un renvoi, avec « en façon bien estrange », à la naissance de Gargantua (chapitre 6). Un programme loin de tout lyrisme : on comprend qu'Alphonse de Lamartine soit rejeté :

Voici par ailleurs une fondamentale détestation

qui ne peut se taire ores car, j'ai tué le temps

longtemps souvent, j'ai tué Dieu dans l'œuf et

Pieu le der, j'ai tué les muses au berceau, j'ai

tué le génie dla langue, j'ai tué mon père, ma mère,

mes frères et mes sœurs, et c'était le bonheur,

j'ai tué le bonheur, j'ai tué ma langue de bœuf rude,

j'ai tué la beauté, trop assise, j'ai tué l'âme en faisant

l'âne, du moins je crois, [...] j'ai tué Alphonse

et Lamartine et tant bien d'autres encore jusques

y compris des toujours vivants, mais récatonpilu2, ne

me pardonnez pas, car je savais ce que je faisais,

j'ai tant et tellement tué, que je suis bien vivant —

(p. 107)

Jean-Pascal Dubost est bien vivant, en effet, et ses leçons et coutures (pas si visibles que ça) sont une lecture des plus revigorantes. ■■■

Tristan Hordé

Les carnetsd'eucharis (mai 2012)

14:57 Publié dans Jean-Pascal Dubost, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

13/04/2012

Revue Place de la Sorbonne, par Tristan Hordé

REVUE PLACE DE LA SORBONNE

revue annuelle, éditions du Relief, 15 €

Annuel n°2 – Mars 2012

On ne dit rien de remarquable quand on insiste sur le rôle essentiel des revues, quel que soit leur tirage (souvent modeste) et leur fréquence, pour la diffusion de la poésie : à côté d'auteurs bien connus, qui attirent l'acheteur, bien des auteurs nouveaux trouvent là un support indispensable. Leur diversité reflète la variété du paysage poétique en France, qu'elles soient pour l'essentiel consacrées à la poésie — Action poétique, Dans la lune, N4728, Nu(e), Rehauts, Triages, etc. — ou accordent une part plus ou moins importantes à d'autres formes de littérature, aux arts et à la lecture des œuvres — Conférence, L'Étrangère, Europe, Friches, Fusées, Il Particolare, Thauma, etc.1 Il faudrait ajouter la riche floraison de sites et blogs qui, sans les remplacer, complètent le rôle des revues papier.

En tout cas, l'arrivée d'une nouvelle revue ne peut que réjouir. Le second numéro de Place de la Sorbone, qui a pour sous-titre "Revue internationale de poésie de Paris Sorbonne", a vu le jour en mars. Son rédacteur en chef, Laurent Fourcaut, poète, est aussi un universitaire fin connaisseur de la poésie contemporaine, à laquelle une large pace est donnée (le 1/3 de la livraison), avec des poètes reconnus — de Marie-Claire Bancquart, Charles Dobzynsky à Jean-Pierre Verheggen —, d'autres beaucoup moins. Une large place est réservée à la poésie d'autres langues : Erich Fried pour l'allemand, Diane Glacy pour l'anglais des États-Unis, Rachel pour l'hébreu, David Rosenman-Taub pour l'espagnol du Chili ; les traductions, de qualité, sont toujours précédées du texte original, ce que ne font guère la plupart des revues.

Plusieurs rubriques prolongent ces deux ensembles. Dans cette livraison, Michel Collot, dont on connaît les travaux sur la poésie, donne des pistes pour s'y retrouver dans "le paysage brouillé de la poésie française contemporaine" ; d'une manière fort différente, Lionel Ray éclaire lui aussi dans un entretien la situation de la poésie vivante, tout comme le font les réflexions sur la question du sens de Jean-Claude Pinson.

Il faut ajouter "Contrepoins" avec les picto-clichés de Roxane Maurer et leur lecture, "Vis-à-vis" où un poème (de Claude Ber) est commenté, et des notes de lecture qui ne privilégient pas des ouvrages récents mais s'apparentent, un peu trop, plus à de mini monographies qu'à des notes. La revue (372 pages) est éditée sur un beau papier, avec une mise en pages aérée, une typographie bien lisible, et son prix (15 €) est modique. Longue vie à cette Place de la Sorbonne !

© Tristan Hordé

© Nathalie Riera, avril 2012

21:48 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

28/02/2012

Peter Huchel, Jours comptés (une lecture de Tristan Hordé)

Une lecture de

Tristan Hordé

Peter Huchel

Jours comptés, [Gezählte Tage]

Edition bilingue

Traduit de l'allemand par Maryse Jacob & Arnaud Villani

Atelier la Feugraie, 2011

L'Atelier La Feugraie contribue avec son "Domaine étranger" à faire connaître, notamment, la poésie contemporaine de langue allemande peu connue en France, Johannes Bobrowski, Alfred Kolleritsch, Peter Nim, Ernst Meister, Joachim Sartorius, De Peter Hucher (1903-1981), Chaussées chaussées (2009) et Jours comptés (2011) ont été traduits, avec une présentation, par Maryse Jacob et Arnaud Villani : quand on se reporte à l'original en regard du texte français, on comprend combien la restitution est heureuse.

L'Atelier La Feugraie contribue avec son "Domaine étranger" à faire connaître, notamment, la poésie contemporaine de langue allemande peu connue en France, Johannes Bobrowski, Alfred Kolleritsch, Peter Nim, Ernst Meister, Joachim Sartorius, De Peter Hucher (1903-1981), Chaussées chaussées (2009) et Jours comptés (2011) ont été traduits, avec une présentation, par Maryse Jacob et Arnaud Villani : quand on se reporte à l'original en regard du texte français, on comprend combien la restitution est heureuse.

Il est peu de pages, dans les cinq ensembles du livre (le second s'ouvre sur un poème qui donne le titre, "Jours comptés"), sans la présence de la nature, qu'il s'agisse d'animaux ou de ce qui constitue les paysages. Quand on dresse une liste, on compte des animaux domestiques, avec une prédominance du cheval — qui permet de partir —, beaucoup d'oiseaux (merle, corneille, hirondelle, choucas, etc.), des mammifères, des poissons, et même des araignées. Il ne s'agit pas de poésie animalière, chacun est là pour le rôle qui lui est attribué, grues qui vont "ailleurs", merle ou coqs morts, coquillage silencieux, etc. De manière analogue les éléments naturels, comme la végétation, très abondante, s'ils caractérisent une région sont aussi un support pour évoquer des sentiments, des émotions. Ce sont les arbres des régions continentales, plutôt froides, qui prédominent, notamment l'aulne et le saule, arbres de rivières et d'étangs qu'accompagnent joncs et roseaux, brouillard et pluie, nuit et neige avec les « pinces » du gel. Ils occupent beaucoup de place, s'opposant à l'olivier et à son feuillage d'« argent gris » (p. 47) ; à la lumière méridionale répondent le brouillard, la brume et :

les Mères saules du pays wende

les vieilles verruqueuses

à la poitrine béante

au bord des eaux fermées

ces étangs à l'œil sombre (p. 47)

L'opposition n'est pourtant pas au bénéfice des pays du Sud — l'Italie napolitaine, Venise — qui seraient préférés aux régions à l'apparence hostile qui, elles, portent le passé du narrateur ; des "Mères saules" symbolisant le pays entier, Huchel écrit : « leurs pieds s'enfoncent dans la terre / qui est ma mémoire » (p. 47). Quant à la relation à l'Italie, elle est ambiguë ; ce peut être un heureux lieu d'échanges où « les couleurs / [...] rappellent / une conversation » ; mais ici on regarde les « bateaux rouillés », là, à midi, « tout pâlit dans la lumière et la chaleur » (p. 38), et l'on voit alors « l'ocre grossier des murs / la mousse desséchée [...] / la verdure clairsemée », etc. (p. 38). Au delà de la différence ombre - lumière, il y a partout un monde qui se défait, dans le silence et la violence, violence de la guerre qui laisse partout des traces. C'est l'hiver et le froid pour des prisonniers « dans leurs manteaux de drap mince effilochés » (p. 65) — Huchel a été prisonnier en Russie ; c'est l'évocation « des morts dans leurs capotes durcies par le froid », (p. 67), de leur « peau bleuie » (p. 69) ; ce sont les caves grises, les gravats partout, le sombre envahissant, le froid du ghetto de Varsovie, et « nul ne vient » (p. 41). Ce sont les bottes et « la nasse de barbelés » (p. 13) avec la figure d'Ophélie dans le poème d'ouverture du livre ; le récit commencé ailleurs s'achève ici dans la boue, « plus tard, au matin » comme l'indique le premier vers.

Plus largement, la présence quotidienne de la mort s'impose ; c'est le merle mort, la poule d'eau, ou les coqs « tête en bas » que le narrateur refuse d'acheter au marché mais il retrouve un peu plus loin « la dentelure des rochers à crête de coq » (p. 43). Les allusions à l'Ancien Testament — l'égorgement du bélier — ou les souvenirs littéraires peuvent eux aussi se rapporter à la mort, ainsi "La vipère" renvoie à un poème de Pouchkine sur le cheval d'Oleg. Ajoutons la fréquence de mots qui, dans le contexte, connotent la mort, sombre, ombre, nuit, noir, vide, froid — jusqu'au bel oxymore « les ténèbres blanches du ciel » (p. 133).