20/12/2023

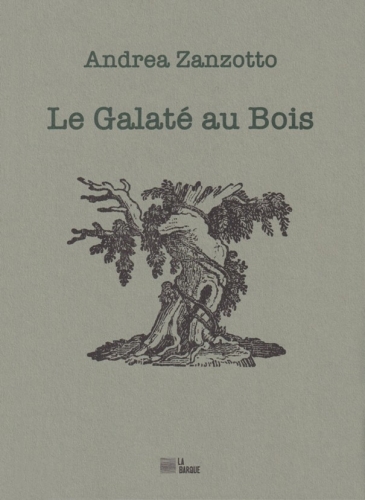

Andrea Zanzotto, Le Galaté au Bois (éd. La Barque, 2023)

Andrea ZANZOTTO

Le Galaté au Bois

Traduction revue & postface

Philippe Di Meo

[extraits]

Andrea Zanzotto

■■■

---------------------------

Extraits

LE GALATÉ AU BOIS

La Barque, 2023

(INDICES DE GUERRES CIVILES)

« Suspendue dans la fièvre floue dans la fièvre

cette bruyère que je n’ai jamais assez tirée

Dans les trous de mémoire dans les flux et les poussées

de la mémoire, presque une danse —

presque floue, bruyère de bruyère,/ en fièvre

Et dans la chimique ténèbre je vais songeant à manier

l’habile soc à guider le talent de la roue

Par mille chemins surannée la bruyère répond aah non aah oui

C’est trop ◠ avancer ◡ impossible ◠ rien ◡ reculer

(bruyère) (et fleuve dans la ramille légère) (et des oiseaux) :

ainsi aux grilles de ramille légère et aux oiseaux

et aux portails de pur / bois mort

j’appuie le chef comme mimant un repos.

Dans le puits de mon corps, corps enseveli,

lié à ses indémontrables puissances

à ses pus à ses vertes / vermineuses réactions avec gêne adéquate

avec diligence avec un regard lunetteux, lémure

et renard de cette bruyère n’ayant-véritablement-jamais-existé,

je te fais signe, entre-temps tu m’attends (non ?) —

et comme digne de toute bonne question

sur la tranche azur / virage] [sur le stock glacial des choses —

sur la nudité de la grille et du bois —

appuyé — oh soutien —

méditant au pur azur je me consume. »

– p.65

***

(Indices de guerre civile)

« Parmi les étoiles je ne m’égarerai

qui sur son dos et sur le futur m’apporte

s’effranger de l’hiver

ta non rare non avare oblation le soir

Offertes et reprises un peu plus lointaines pour langues

rassemblées en pépins argentés, d’obscurités en elles-mêmes effondrées, en elles-mêmes

[avec ensevelissement et en-dessous.

Arbres, collusions. Couleurs qui

halètent dans le gris

qui n’est pas rien

qui — avec arbres et étoiles – emmaillote et démaillote toute collusion

donc :

étoiles, pour ainsi dire, ou feux pris au lasso

de l’obscur microscopique

ramassés et relevés

en intime en ardu,

châtaignes / feux tirées du feu

et devenues les yeux nombreux, déterminés de ton importune

croissance de non-être

et cette brume qui ne couve guère

tant elle est discrétion et ténacité —

qui ne caresse guère,

qui n’endort guère

Trop d’arbres défilés agrafés imbriqués

phyllotaxie qui monte monte et tourbillonne phyll phyll phyll qui monte

très lente en raison des innombrables lumières

plus qu’esquissées pour des confus pour des chuchoteurs pour des jamais éprouvés

Mais parmi les étoiles je ne m’égarerai, ma vieille friandise.

J’opposerai un état précaire, moi, pire que lune, appuyé au portail.

Appuyé, on le sait. Pour moduler, on le sait. En mort ensorcelée,

en excellente couleur,

en filtre corde-vocale, spot, Satchmo noir.

Appuyé. Simple. En papille, amygdale, jalon. »

– p.67

***

(VII)

(Sonnet du sauma au bois et acupuncture)

Coup de griffe de subtil tigre, Idéogramme

auquel je confie ma misérable substance,

de yin et yang en la trame tremblant,

cherchant les points où la vie est flamme,

tandis que l’aiguille drachmé après drachmé me fouille —

épines ongles lames d’une aimante main —

et propage en moi de méridiennes lignes

yin et yang brisant tout diaphragme.

Sous pareille main, sous pareil tigre extrême

comme si par milliers Cupidon en moi s’imprimait,

oui mon trouble soma, oui je me sens moi ;

mais ce n’est cependant pas qu’en Toi soient domptés

la lubie, le sophisme, l’enthymème,

et sous ton dard je délire de plus belle.

– p.101

***

)( ( )

« Et maintenant je m’engage

je me plonge dans ton or

lune mon unique chef-d’œuvre

Bois de toi seule

fleuri lune

horde d’or noire

bois chef-d’œuvre

Pupille prompte (en vitrine)

et effort prompt

mais la garde est relevée

et tombe d’horizon

en horizon (en lamelle de verre)

Fleur dont je fleuris toute chose

babiole qui décline

babiole unique chef-d’œuvre »

– p.171

***

■ © Éditions La Barque

19:35 Publié dans Andrea Zanzotto, La Barque, Olivier Gallon | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

06/06/2014

CONRAD AIKEN ... La venue au jour d'Osiris Jones / Neige silencieuse, neige secrète

ET BANC DE FEUILLES descendant la rivière *

(Nouvelles parutions, Notes, Portraits & Lectures critiques)

* Lorine Niedecker

| © Nathalie Riera

La venue au jour d’Osiris Jones | © Editions La Nerthe, 2013

Neige silencieuse, neige secrète| © Editions La Barque, 2014

« LA NERTHE ET LA BARQUE … AVEC CONRAD AIKEN »

par Nathalie Riera

■■■

-I-

La venue au jour d’Osiris Jones … Conrad Aiken est reconnu, selon les propres termes du poète et critique Allen Tate, comme « le plus polyvalent des hommes de lettres du XXème siècle : il a excellé dans la critique, dans la fiction et dans la poésie ».[1] Actuellement, deux éditeurs, en France, nous offrent à découvrir le poète américain dont sa singularité depuis T.S. Eliot ou Ezra Pound était d’être en avance sur son temps. La Barque avec la nouvelle « Neige silencieuse, neige secrète », La Nerthe avec le poème dramatique « La venue au jour d’Osiris Jones » : deux livres qui participent d’une rencontre avec un poète qui « connut une relative reconnaissance » davantage auprès de ses pairs que des lecteurs.[2]

Une vie littéraire passée sous le signe de la discrétion et d’une « solitude essentielle », poète de « force lyrique », Aiken ne s’interdit cependant pas une « spécificité prosodique », précise l’éditeur, ajoutant par ailleurs : « Rien de ce qui se perçoit, la vue et l’ouïe dominant, n’échappe à la dramaturgie ».[3]

« Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage » pourrait nous dire Aiken, très tôt marqué par l’évènement traumatique que fut le suicide de son père, William Ford Aiken, après que celui-ci eût tué sa femme, la mère de Conrad alors âgé de onze ans. Dans une note de « La venue au jour… » Aiken nous éclaire sur l’origine du nom « Osiris » :

Quant au titre de mon poème, je ne peux que citer Le Livre des Morts, p.29 : « Dans toutes les versions du Livre des Morts, Osiris est toujours le nom donné au mort et, comme il était toujours admis que ceux pour qui elles furent écrites seraient innocentés par la Grande Balance (…) elles étaient toujours écrites à partir de leurs propres noms ». (p.11)

Dans « Inscriptions diverses » :

En lettres dorées sur un panneau noir se balançant

Docteur William F. Jones

(p.41)

Ö mort, en forme de changement, en forme de temps,

dans l’éclat d’une feuille et d’un murmure, charmant dieu

dont la divinité est fumée, dont le délice

est glace en été et l’arbousier

sous la congère et l’eau de la rivière coulant

vers l’ouest parmi les roseaux et les oiseaux volants

par-delà l’obélisque et les hiéroglyphes –

pourquoi et d’où chuchotés, question dans l’obscurité

réponse dans le silence, mais un tel silence, ange,

est aussi la seule réponse des dieux qui cherchent des dieux –

réjouissons-nous, car nous sommes venus dans un monde

où la pensée n’existe pas.

(p.101)

…

Les livres

Mon cœur de ma mère – mon cœur de ma mère – mon cœur de mon être, –

ne témoigne pas contre moi, –

Ne me repousse pas vers les ténèbres !

■■■

-II-

Neige silencieuse, neige secrète … la neige au-dessus de tout cloisonnement, « s’alourdissant plus chaque jour, emmitouflant le monde ». Là où le secret est comme « lieu de forteresse, de rempart derrière lequel il pouvait se retirer dans un isolement divin », tout le récit de « Neige… » se tient sur ce qui pourrait être perçu comme une faille, ou l’étrangeté d’une attitude, celle d’un enfant de 12 ans, du nom de Paul Hasleman : « La chose était avant tout un secret, quelque chose à dissimuler précieusement à Père et Mère »[4]. Et ainsi que lui-même le dit : cette chose lui appartient, est sa récompense. Il se fait en lui « une sensation de possession » et à cela la presque certitude d’« une sensation de protection ». A Paul Hasleman un monde nouveau s’est ouvert. Dans ses « Mots pour… » l’éditeur se risque à l’expression de Pietro Citati : « le royaume de la schizophrénie », mais cela pour nous dire plus précisément que dans ce monde de neige rien n’est enfermé : « Et c’est là le merveilleux, que ce texte n’enferme rien, pas même la folie »[5].

Et il ne pouvait y avoir le moindre doute – pas le moindre – que ce monde nouveau était le plus profond et le plus merveilleux des deux. Il était irrésistible. Il était miraculeux. Sa beauté allait simplement au-delà de tout – au-delà de la parole et au-delà de la pensée – éminemment incommunicable. Mais comment alors trouver un équilibre entre ces deux mondes dont il avait sans cesse conscience ? (p.14)

Comment au cœur de la vie de tous les jours éviter de ne pas être pris d’un déchirement, de par la simultanéité même d’une « vie publique » et d’une « vie secrète ». Paul Hasleman se résout à ne rien dévoiler, « continuer à se tenir à l’écart, puisque l’incommunicabilité de l’expérience l’exigeait ».[6] D’ailleurs, ne faut-il pas à ce monde secret indévoilable ou inavouable lui promettre d’à jamais préserver « cette combinaison extraordinaire de charme éthéré et de quelque chose d’autre, innommable ».

Conrad Aiken a dit au sujet de son récit « Silent Snow, Secret Snow » qu’il était une projection de sa propre inclinaison à la déraison.[7]Neige silencieuse, neige secrète est un voyage captivant dans les éminences non moins inéluctables que les creux. En Paul Hasleman, que ne cesse alors cet autre monde où « la neige riait ». Est-il vain de penser que, par ce récit en éloge d’un univers intérieur, Aiken nous livre peut-être une clé.

Deux livres pour nous réjouir. En compagnie d’un poète pour qui est de saisir et non de régenter la matière du monde.

Nathalie Riera, juin 2014©Les carnets d'eucharis

LA NERTHE

Conrad Aiken LA VENUE AU JOUR D’OSIRIS JONES

Traduction de Philippe Blanchon

| © Cliquer ICI

LA BARQUE

Conrad Aiken NEIGE SILENCIEUSE, NEIGE SECRÈTE

Traduction de Joëlle Naïm

| © Cliquer ICI

NATHALIE RIERA

Les Carnets d’EucharisET BANC DE FEUILLES descendant la rivière

| © Cliquer ICI

[1]In 1969 the poet-critic Allen Tate, Aiken's opposite both in poetic temperament and in his views on art, politics and religion, called Aiken "the most versatile man of letters of the century: He has excelled in criticism, in fiction and in poetry."

http://www.georgiawritershalloffame.org/honorees/biography.php?authorID=1

[2] Conrad Aiken, « La venue au jour d’Osiris Jones », La Nerthe, 2013 in« Conrad Aiken et sa sortie au jour » de Philippe Blanchon, (p.1)

[3]Ibid., (p.6)

[4] Conrad Aiken, “Neige silencieuse, neige secrète”, La Barque, 2014, (p. 5)

[5] Ibid., in ‘Mots pour…” d’Olivier Gallon, (p.47)

[6] Conrad Aiken, “Neige silencieuse, neige secrète”, La Barque, 2014, (p. 20)

[7] Aiken once said that his short story "Silent Snow, Secret Snow" (a psychological portrait of a disturbed boy) was "a projection of my own inclination to insanity." http://www.poetryfoundation.org/bio/conrad-aiken

19:00 Publié dans Conrad Aiken, La Barque, La Nerthe | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

13/05/2014

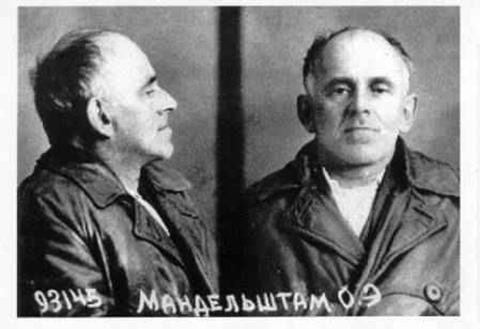

Ossip Mandesltam - De la Poésie - Ed. la Barque, 2013

Lecture Nathalie Riera

Ossip Mandelstam

DE LA POÉSIE

© O. Mandelstam, printemps 1933

Traduction & Postface

Christian Mouze

***

Mots pour De la poésie

Olivier Gallon

____________________________________________________________________________

■■■

« Garde à jamais mon dit, son âcre goût de malheur et de fumée,

sa résine de solidaire patience, son goudron d’honnête labeur »

O. Mandelstam

3 mai 1931

Le choix d’un éditeur de publier Ossip Mandelstam relève, à mon sens, non pas d’une stratégie de vouloir posséder un catalogue et ne s’en tenir qu’à cette suspicieuse ambition ; il en va plutôt d’une certaine passion, et peut-être plus sobrement encore d’un certain esprit amoureux, en ce profond et légitime souci de restituer le « dit » du poète, lui-même dans cette égale transe, ou dit autrement, dans un égal transport de l’esprit, à ne cesser au cœur de la nuit et ses terreurs de nous exhorter à cette parole, que « la vie est un don que personne n’a le droit de refuser ».[1] Mandelstam, au cœur du drame, c’est le rire toujours présent, le rire non destitué de son origine et de sa force.

« De la poésie », récemment publié par le brillant éditeur Olivier Gallon des Editions La Barque, dans sa qualité de recueil d’essais édité pour la première fois du vivant de Mandelstam durant l’année 1928, et là dans la traduction remarquable de Christian Mouze, c’est honorer la poésie comme renoncement à ce que Mandelstam a fui toute sa vie : fuir tout contact avec le pouvoir, car ce qu’il faut aussi retenir du poète et de l’essayiste, c’est son « renoncement aux formes démocratiques du gouvernement », s’opposant alors à cet arrogant pouvoir des lois et des institutions à vouloir « s’imposer comme éducateur »[2] du peuple. Poète altier, entier, les pays de prose et de poésie de Mandelstam sont des « pays aux teintes incendiaires ».[3] L’incendie chez le « renégat de la tribu » demeure un geste de survie : préserver le rouge et le jaune, en même temps que revenir sur le mot « destin », que l’épouse Nadejda définit, selon la personnalité propre à son mari, comme n’être justement pas « une force extérieure mystérieuse mais une conséquence, mathématiquement calculable, de l’énergie intérieure d’un homme et de la tendance dominante de l’époque »[4].

En dépit d’une vie plongée dans les arcanes et les ténèbres de l’Histoire, dès la première arrestation de Mandelstam, en 1934, il me semble qu’il nous faut reconnaître à ce grand poète cette vive équation : sa propre vie en tant que grande œuvre, ainsi que sa résolution ou détermination à la résistance de l’esprit par la poésie. Joseph Brodsky, en hommage à Nadejda Mandelstam, écrira : « Ossip Mandelstam était un grand poète avant la Révolution. Tout comme Anna Akhmatova et Marina Tsvétaïéva. Ils seraient devenus ceux qu’ils sont devenus même si aucun des événements historiques que connut la Russie au cours de ce siècle n’avait eu lieu : parce qu’ils étaient doués. Fondamentalement, le talent n’a pas besoin de l’Histoire ».[5] Outre la légitimité de ce propos, la Terreur stalinienne n’aura pas eu raison du génie de Mandelstam.

***

« De la poésie » réunit un ensemble de 9 essais, suivis d’une postface du traducteur. Puis, des « Mots pour… » de l’éditeur, texte assorti d’une photographie pleine page d’Ossip Mandelstam enfant, à Pavlovsk, en 1894. Image singulière dans l’émotion qu’elle suscite.

Que nous disent ces 9 essais ?

Parce que chez Mandelstam la poésie est entendue « comme l’œuvre de la voix et de l’ouïe »[6], nul doute que pour l’éditeur de ce recueil il ne pouvait ne pas être révélé l’importance chez Mandelstam de la musique : « […] il récitait ses vers, comme il nous a été rapporté, la tête en arrière, l’oreille tendue vers l’infini du poème. »[7] Au sujet de la vénération de Mandelstam pour la symphonie musicale, de ma lecture du fabuleux Timbre Egyptien, je retiens ce passage – son personnage, Parnok, adore la musique : « Les portées ne caressent pas moins l’œil que la musique elle-même ne flatte l’oreille. Les noires sur leurs échelles montent et descendent comme des allumeurs de réverbères. Chaque mesure est une petite barque chargée de raisins secs et de muscats noirs.

Une page de musique, c’est d’abord une flottille à voiles rangée en bataille, puis un plan selon lequel sombre la nuit organisée en noyaux de prunes ».

Noble et pur égard, de la part d’un poète d’aucune posture et d’aucune imposture, pour tout ce qui peut hisser l’être doué de langage au-delà de l’informe bredouillement. Mandelstam n’a pas oublié la bibliothèque de la prime enfance : « un compagnon de route pour la vie entière ».[8] Chez lui, ce qui participe du geste de vivre et de faire résistance : « les incendies et les livres » ! Incendies pour ne pas « honorer le cri de l’aigle ».[9]

***

L’herbe est dans les rues de Pétersbourg – premières pousses d’une forêt vierge qui va recouvrir les villes d’aujourd’hui. Cette vive et tendre verdure, d’une fraîcheur surprenante, appartient à une nouvelle nature spiritualisée. Pétersbourg est en vérité la ville la plus avant-gardiste du monde. Ni métro ni gratte-ciel ne mesurent la vitesse, cette course du temps présent, mais une herbe joyeuse qui pousse de dessous les pierres citadines.

Ce sont les premières phrases du premier essai « Le mot et la culture », et depuis ces premières lignes l’envie de ne pas quitter le livre, en prolonger la profondeur, sillonner ses terres d’une parole qui se réclame d’aucune obédience ni d’aucune instance de vérité, mais se meut dans une affirmation où se côtoient justesse et fermeté d’une pensée qu’il est bon d’entendre comme sienne de par la force de sa résonance :

Souvent, on entend : c’est bien, mais c’est d’hier. Moi je dis : hier n’est pas encore né. Il n’a pas encore été vraiment. Je veux à nouveau Ovide, Pouchkine, Catulle ; les Ovide, Pouchkine, Catulle de l’histoire ne me satisfont pas.[10]

Retourner le temps, c’est alors concevoir que « la propriété de toute poésie (…) se comprend comme ce qui doit être et non comme ce qui a été déjà. »

Ainsi donc, il n’y a pas eu encore un seul poète. Nous sommes libérés du poids des réminiscences. En revanche combien de précieux pressentiments : Pouchkine, Ovide, Homère.[11]

Pour Mandelstam, qu’en est-il du « mot », qu’en est-il de la « culture », et surtout qu’en est-il de « l’Etat » ? Il n’est pas de réponse plus honnête, il me semble, plus engageante, que de lire : « la compassion envers un Etat qui nie le mot, c’est la voie et l’exploit social du poète moderne ». Ce premier texte de ce grand recueil est une véritable ode à la poésie, et parce qu’il se lit d’une seule traite, il faut alors y revenir, entrer dans ses plis et replis, sortir sa loupe, saisir la pensée qui l’anime dans ses volutes inaliénables, dans son eau vive de cascade, dans sa chaloupe qui nous embarque, sans craindre les culbutes et les renversements.

La poésie est aussi une faim. « Elle est la faim révolutionnaire ».

Mandelstam a ce don magnifique de vous mettre en turbulence : il vous ouvre à un grand champ ouvert et à ses contrechamps de brasier et de fureur, sans oublier la douceur. C’est ainsi et pas autrement que la parole du poète Mandelstam prend son assise, une parole sans tuteur ni béquille ! On ne peut passer à côté de ce que le poète entend de la propriété du mot, c’est-à-dire de ce qu’il en est de sa traversée dans l’espace, dans toutes choses qu’il « choisit librement d’habiter » :

Le poème vit d’une image intérieure, ce moule sonore de la forme qui anticipe sur le poème écrit. Il n’y a encore aucun mot, mais le poème vibre déjà. C’est l’image intérieure qui vibre, c’est elle qui tâte l’ouïe du poète. [12]

Toute reconnaissance est une grande leçon ! On aimerait, là, la pâmoison de toutes les théories de jadis et d’aujourd’hui. Mandelstam nous parle d’une poésie non pas d’hier ou d’aujourd’hui, mais d’une poésie pour toujours. Il faut à la poésie ce qui manque à la poésie, il lui faut aux antipodes de l’érudition, la « glossolalie », une langue inconnue qui est « une langue de tous les temps, de toutes les cultures ».[13] Là où Mandelstam nous accule, pour, peut-être aussi, mieux nous faire rebondir, là où il resserre, si je puis dire, le champ fermé, voire même clôturé, des illisibilités contemporaines, c’est encore et à jamais dans la perspective de l’Ouvert :

Telle la chambre d’un mourant ouverte à tous, la porte du monde est restée grande ouverte à la foule. Soudain tout est devenu le bien de tous. Venez et prenez. Tout est accessible : dédales, mystères, arcanes, cachettes. Le mot ne s’est pas transformé en sept, mais en mille chalumeaux qu’anime à la fois le souffle de tous les siècles.[14]

Une poésie de la révolution, ce n’est en aucune façon exercer le rejet ou manifester de l’ingratitude «envers ce qui est (…) envers ce qui de nos jours se présente comme poésie ».[15] Non plus mépriser « l’ignorance virginale » du peuple sur la poésie. Mandelstam l’écrit très assurément, le lecteur n’est pas encore entré en contact et la poésie n’a pas encore atteint ses lecteurs. Alors, face à ces questions : Qu’en est-il de « l’instruction poétique élémentaire » ? Qu’en est-il du lecteur et sa capacité à la critique ?

Il faut remettre le lecteur à sa place et simultanément nourrir en lui un critique. La critique en tant qu’interprétation arbitraire de la poésie (…) doit céder à la recherche scientifique et objective, à une science de la poésie. [16]

Autre pertinence de Mandelstam dans sa manière de nous dire que le poète n’est pas uni à un « interlocuteur concret » mais à un « interlocuteur providentiel », et que cela en est préférable, car il en coûte au poète de vouloir s’adresser à un auditeur de son temps. Mandelstam nous propose cette analogie : « La distance de la séparation efface les traits de la personne aimée. Alors seulement l’envie me vient de lui dire ce qui est important et que je ne pouvais dire quand je l’avais présente sous les yeux »[17]. A cela, on ne peut que mieux appréhender ce qu’il faut au poète : « l’amour et le respect de l’interlocuteur, et la conscience du bon droit poétique ».

J’avance dans la partition du livre, sans conteste porté par le souffle d’un poète soucieux de son temps, face à ce qu’il peut en advenir d’un pays qui abandonne la langue ! Excommunier le mot, abandonner la langue est un danger, c’est conduire son pays à « l’abandon de l’histoire (…) Le mutisme de deux ou trois générations pourrait amener la Russie à la mort historique ».[18] Mandelstam soutient l’importance pour la langue russe, de par sa nature hellénistique, de « maintenir un lien avec le mot ».[19]

Une attitude anarchique tous azimuts, un désordre total, n’importe – mais il n’y a qu’une chose que je ne puis faire : vivre sans le mot. Je ne peux supporter d’être excommunié du verbe. [20]

Qu’entendre par « hellénisme » ?

c’est cet environnement conscient de l’homme (…) c’est chaque poêle à côté duquel un homme est assis et jouit de sa chaleur comme si elle était parente de la chaleur de son corps. [21]

Poète d’aucune compromission et plus que jamais en état de guerre : il est une nécessité pour la poésie russe d’une poétique nouvelle. Les nouveaux « goûts », les nouvelles « sensations » doivent l’emporter sur les nouvelles « idées » : ce ne sont pas les idées qui déplacent les montagnes. L’acméisme, « école organique du lyrisme » sera, certes, de courte durée, mais ce mouvement né d’un « fait social », demeure dans la mémoire littéraire comme une « force d’impulsion » « au sens d’amour actif pour la littérature »[22]. Voilà ce qu’il faut entendre par état de guerre. « La poésie est toujours en guerre ».[23]

Cette note de lecture fera l’objet d’un prolongement, en attendant la publication dans les mois à venir d’un ouvrage intitulé « Arménie », qui comprend le « Voyage en Arménie », ainsi que les poèmes d’« Arménie », et le poème « Le Retour ».

Il n’est pas plus grand ouvrage que l’amplitude d’un esprit, que le cœur d’un poète qui habite l’humanité, autant dans ses joies que dans ses catastrophes. Dans sa lucidité, le poète Mandelstam savait ce qu’il en est du bonheur, on ne le voit que « le temps d’une œillade ».

… J’usai mes rares forces

à étreindre la cendre d’une poignée de ris.

© Nathalie Riera, mai 2014

Les Carnets d’Eucharis

____________________________________________________________________________

Extrait

(p. 17)

Un jour on réussit à photographier l’œil d’un poisson. Le cliché reproduisait un pont ferroviaire et quelques détails d’un paysage, mais la loi optique de la vision du poisson montrait tout cela métamorphosé. Si on réussissait à photographier l’œil poétique de l’académicien Ovsianko-Koulikovski ou de l’intellectuel russe moyen à travers sa vision de Pouchkine par exemple, l’image qui en résulterait ne serait pas moins surprenante que le monde visuel du poisson.

L’altération de l’œuvre poétique par la perception du lecteur, voilà un phénomène social inéluctable. Le combattre est difficile et vain ; il est plus facile de procéder à l’électrification de la Russie que d’apprendre à tous les lecteurs instruits à lire Pouchkine tel qu’il est écrit et non tel que l’exigent les besoins de leur âme et le permettent leurs facultés intellectuelles.

Editions La Barque, 2013

http://www.labarque.fr/livres04.html

CONTACT

(Olivier Gallon)

[1] Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, Gallimard, 2012 (p.72)

[2]Ibid., (p.144)

[3] O. Mandelstam, Nouveaux poèmes 1930-1934, Allia, 2010

[4] Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, (p.149)

[5] Préface de Joseph Brodsky in Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, Gallimard, 2012 (p.VIII)

[6] Préface de Ralph Dutli « La peur me prend par la main » in O. Mandelstam, Le Timbre Egyptien, Le Bruit du Temps, 2009

[7] Mots pour De la poésie, Olivier Gallon in O. Mandelstam, De la poésie, La Barque, 2013

[8] O. Mandelstam, Le bruit du temps, Le Bruit du Temps, 2012

[9] O. Mandelstam, Nouveaux poèmes 1930-1934, Allia, 2010 (p.94) « Honorer le cri de l’aigle c’est se vouer aux tourments »

[10] O. Mandelstam, De la poésie, in Le mot et la culture, La Barque, 2013 (p.9)

[11]Ibid. , (p.10)

[12]Ibid., (p.12)

[13]Ibid., (p.13)

[14]Ibid., (p.13)

[15] O. Mandelstam, De la poésie, in Une botte, La Barque, 2013 (p.15)

[16]Ibid., (p.19)

[17] O. Mandelstam, De la poésie, in De l’interlocuteur, La Barque, 2013 (p.28)

[18] O. Mandelstam, De la poésie, in De la nature du mot, La Barque, 2013 (p.38)

[19]Ibid., (p.38)

[20]Ibid., (p.39)

[21]Ibid., (p.45)

[22]Ibid., (p.49)

[23] O. Mandelstam, De la poésie, in Remarques sur la poésie, La Barque, 2013 (p.54)

21:25 Publié dans La Barque, Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Ossip Mandelstam | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

26/03/2014

Amelia Rosselli - APPEL A SOUSCRIPTION - La Barque Editeur

Amelia Rosselli

Poète ialienne

[1930–1996]

APPEL À SOUSCRIPTION - AMELIA ROSSELLI

"DOCUMENT" ("DOCUMENTO" 1966-1973) est le troisième livre d’Amelia Rosselli. Il est a double titre son recueil le plus important : à ses propres yeux et en nombre de poèmes (environ 176).

N’ayant pas obtenu d’aide pour cette première publication en langue française, La Barque lance un appel à souscription. Le prix de cet ouvrage (édition bilingue de 320 pages) est de 22 euros (port inclus).

Les chèques (à l’ordre de La Barque - 51, rue de Paradis, 75010 Paris) ne seront encaissés qu’à publication.

Merci par avance de votre participation.

-------------------------

traduction : Rodolphe Gauthier

Descriptif

Format : 13 x 18,5 cm

Edition bilingue

320 pages

Couverture : papier Fredigoni

Intérieur : Munken

Cousu

Prix : 22 euros

Si l’écriture d’Amelia Rosselli a évolué dans le temps — la langue des Variations de guerre n’est pas la même que celle de Document — elle n’en demeure pas moins sienne d’évidence depuis qu’elle toucha avec les premières Variations une dimension inédite, « la promesse d’un simple langage » (Impromptu, 1981). Que dire d’Amelia Rosselli ? Qu’elle naquit le 28 mars 1930 à Paris, où Carlo Rosselli, son père, menacé par les fascistes italiens, était venu poursuivre son combat au sein de l’organisation antifasciste Giustizia e Libertà, non sans avoir été auparavant déporté aux îles Lipari d’où il s’était échappé en 1929. Que ce père fut assassiné pour la raison même d’une résistance sans faille dont l’issue vint confirmer sa prédiction, toutefois dépassée : il ne le fut pas seul, mais avec son frère, Nello Rosselli ; et ce, à coups de couteaux par des cagoulards français à Bagnoles-de-l’Orne où il s’était rendu pour raison de santé, après avoir combattu sur le front d’Aragon en Espagne — Amelia Rosselli était alors âgée de sept ans. De ce crime elle gardera sa vie durant le trauma, de lourds troubles mentaux sans remèdes possibles, jusqu’à sa mort, dite volontaire, en 1996 à Rome. Qu’elle fut, par une errance familiale forcée, conduite à vivre au début de la guerre en Angleterre (chez les parents de sa mère, Marion Cave, une activiste politique anglaise), puis aux États-Unis où elle étudiera la musique et la littérature ; et qu’elle n’arriva en Italie qu’en 1946, d’abord à Florence, puis à Rome où des années plus tard elle s’installera définitivement, toujours en réfugiée toutefois… Olivier Gallon

[une présentation d'Amelia Rosselli extraite du numéro 9 de la revue La Barque où se trouvent des extraits de "Variations de guerre" et de "Document"]

LA BARQUE

Automne 2012

16:37 Publié dans La Barque | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook