28/10/2013

WISLAWA SZYMBORSKA

WISLAWA SZYMBORSKA

---------------------------------

© Poésie

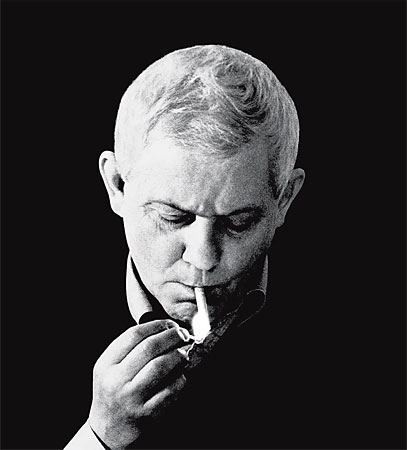

©SOURCE PHOTO | INTERNET | WISLAWA SZYMBORSKA (1923-2012)

EXTRAITS

De la mort sans exagérer

…

Traduit du polonais par Piotr Kaminski

■

WISLAWA SZYMBORSKA, De la mort sans exagérer

Poésie Fayard, 1996

(Traduit du polonais par Piotr Kaminski)

(LES FEMMES DE RUBENS)

KOBIETY RUBENSA

In « Sel » (Sól) ─ 1962

**

Gargantuettes, faune femelle,

nudité tonnante des tonneaux.

Elles se nichent dans des lits ravagés,

bouches ouvertes, coqueriquantes.

Leurs pupilles regardent au-dedans

pour mieux pénétrer les mystères

des chaudrons d’ardeur glandulaire.

Barocchantes ! Pâte gonflée,

Vapeur des bains, vins cramoisis,

porcelets blancs galopent au ciel,

trompettes hennissent l’alarme charnelle.

Potironneuses ! Exorbitantes !

Doublées par l’enlèvement des voiles,

triplées par la pose véhémente,

plats d’amour plantureux !

Vos maigres sœurs se levèrent plus tôt,

dès potron-minet du tableau.

Nul ne vit quand leur file indienne

traversa l’envers de la toile.

Proscrites du style. Côtes recensées,

gallinacés leurs pieds, leurs mains

Vain leur envol à tire d’omoplate.

Au treizième siècle – sur fond doré.

Au vingtième siècle – sur toile d’argent.

Le dix-septième n’a rien pour les plates.

Car alors même le ciel est convexe,

Anges convexes, et dieu convexe –

Phoebus moustachu à monture embrasée

Pénètre en l’alcôve bouillante.

------------------------- (p. 15/16)

(EAU)

WODA

Idem

**

Voilà que sur ma main tombe une goutte de pluie,

répandue par le Gange et le Nil.

Elévation du givre des moustaches d’un phoque,

fruit des cruches cassées dans les villes d’Ys et Tyr.

Sur la pointe de mon index

La mer Caspienne est une mer ouverte,

et le Pacifique coule dans le lit de la Rudawa,

la même qui survola Paris en petit nuage

en mille sept cent soixante-quatre

le sept mai à trois heures du matin.

La bouche n’y suffirait pour décliner

tous tes noms ondoyants, eau.

Il faudrait te trouver un nom dans toutes les langues

en prononçant ensemble toutes leurs voyelles

et se taire en même temps – au nom d’un lac,

qui n’a jamais pu obtenir un nom quelconque,

et qui n’existe point sur terre, comme au ciel

n’existe cette étoile qui s’y refléterait.

Un qui se noie, un autre t’implore en mourant.

C’était il y a longtemps, et c’était hier.

Maisons tu éteignais, maisons tu emportais

comme des arbres, et forêts comme des villes.

Dans les fonds baptismaux et les bidets des putes.

Sur les langues et sur les linceuls.

Grignotant les rochers, allaitant l’arc-en-ciel.

Sueur et rosée des pyramides, des lilas.

Que c’est léger, tout ça, dans une goutte de pluie

Combien délicat est sur moi le toucher du monde.

Quoi – quand – où que se soit passé,

restera gravé dans l’eau de babel.

------------------------- (p. 24/25)

(JOIE D’ECRIRE)

Radość Pisania

In « Cent blagues» (Sto pociech) ─ 1967

**

Où court cette biche écrite dans la forêt écrite ?

Irait-elle s’abreuver au bord de l’eau écrite

qui copie son museau comme le papier-carbone ?

pourquoi lève-t-elle la tête, entend-elle quelque chose ?

Elle emprunte ses pattes à la réalité

et, sous mes doigts, elle tend l’oreille.

Silence – ce mot aussi gratte sur le papier

en écartant

les branches, droit sorties du mot « forêt ».

Au-dessus de la feuille blanche ils sont prêts à sauter

ces petits caractères qui peuvent tourner mal,

ces phrases qui cernent de près

sans nulle chance de salut.

Il y a, dans une goutte d’encre, une solide réserve

de chasseurs, l’œil plissé et rivé sur la proie,

prêts à dévaler la pente périlleuse du stylo

A fondre sur la biche, à la mettre en joue.

Ils auront oublié que ce n’est pas la vie.

D’autres lois, noir sur blanc, régissent cette contrée.

Un clin d’œil durera aussi longtemps que je veux,

il se laissera tailler en petites éternités,

chacune remplie de balles suspendues en plein vol.

Rien n’arrivera jamais, si je l’ordonne ainsi.

Pas une feuille qui tombe sans que je le décide,

Pas un brin d’herbe ne plie sous le point du sabot.

Ainsi donc, un monde existe

dont je régente le sort souverainement ?

Temps que j’enchaîne de signes ?

Existence, sur mon ordre, impérissable ?

Joie d’écrire.

Pouvoir de maintenir.

Vengeance de la main mortelle.

------------------------- (p. 30/31)

**

(PSAUME)

Psalm

In « Grand Nombre» (Wielka liczba) ─ 1976

**

Ö, combien perméables sont les frontières humaines!

Voyez tous ces nuages qui passent, impunément,

ces sables du désert filant d’un pays à l’autre,

ces cailloux des montagnes pénétrant chez l’ennemi,

en d’insolents sursauts !

Est-il besoin de prendre un à un les oiseaux

qui volent ou qui se posent sur la barrière baissée ?

Ne serait-il qu’un moineau, et voilà que déjà

sa queue est limitrophe, et son bec indigène !

Et puis, qu’est-ce qu’il gigote !

Parmi les innombrables insectes je m’en tiendrai à la fourmi

qui, entre le pied droit et le pied gauche du douanier,

ne se sent pas tenue d’avouer ses vadrouilles.

Oh, saisir d’un regard cette immense confusion

sur tous les continents !

n’est-ce pas là le troène qui, de l’autre côté du fleuve,

infiltre illégalement sa cent millième feuille ?

Et qui d’autre, pensez-vous, que la pieuvre aux longs bras

viole les sacro-saintes eaux territoriales ?

Comment peut-on parler de l’ordre dans tout cela

s’il n’est même pas possible d’écarter les étoiles,

pour que l’on sache enfin laquelle brille pour qui ?

Et que dire de l’insubordination du brouillard !

Et des poussières des steppes sur toute leur étendue,

comme si l’on n’avait pas tracé une ligne en son milieu !

Et ces voix qui résonnent sur les ondes serviables,

pépiements séducteurs et allusifs glouglous !

Seul ce qui est humain peut nous être étranger

le reste c’est forêts mixtes, travail de taupe et vent.

------------------------- (p. 64/65)

POÉSIE FAYARD

1996

■ FAYARD EDITIONS : http://www.fayard.fr/wislawa-szymborska

17:24 Publié dans POLOGNE, Wislawa Szymborska | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

16/01/2012

Zbigniew Herbert, Corde de lumière (une lecture de Tristan Hordé)

Zbigniew Herbert Corde de lumière

(Œuvres poétiques complètes I)

- traduites du polonais par Brigitte Gautier, édition bilingue -

Editions Le Bruit du Temps, 2011

LECTURE : Tristan Hordé

Les œuvres de Zbigniew Herbert (1924-1998) — une dizaine de livres de poèmes, des essais — restent peu connues en France(1). Le premier volume des œuvres poétiques (qui en comprendra trois) rassemble Corde de lumière (1956), Hermès, le chien et l'étoile (1957) et Étude de l'objet (1961) ; il est précédé d'une "conversation de l'auteur avec lui-même" autour du thème de l'écriture de poèmes. Parallèlement à cet ensemble, paraît un volume d'essais, Le Labyrinthe au bord de la mer (2000 en polonais, donc posthume), consacré aux voyages du poète en Grèce et en Italie et à ses réflexions sur l'Antiquité ; il sera suivi de deux autres.

On peut commencer l'exploration des poèmes, en vers et en prose, en examinant ce que Zbigniew Herbert rejette. Dans les réponses qu'il propose à ses propres questions, il marque nettement son refus du réalisme socialiste qui ne tient aucun compte de la réalité observable. Il revient sur ce point à plusieurs reprises dans ses poèmes, par prudence sans allusion directe à ce qu'imposait le pouvoir en Pologne mais sans aucune ambiguïté. Un écrivain peut sans doute présenter un monde idéal, décrire les choses quotidiennes en gommant toutes aspérités, et donc ignorer que le réel s'imposera à un moment ou à un autre ; ainsi l'image de la "La chambre meublée" [titre d'un poème] sera, pour ne pas choquer, celle d'un « monde faux » — mais « du papier peint arraché / des meubles non apprivoisés / les taies des glaces sur le mur / voilà l'intérieur réel » (p. 225). De manière analogue, il est inutile de peindre « toute la nuit en rose » les murs gris de la prison : cela n'empêchera pas l'enfermement. Donc, il faut sortir des leçons imposées, quoi qu'il en coûte — et Z. Herbert a payé le pris — et tenter de dire ce qui est en sachant que tous « nous avons des cailloux / noirs à la place des yeux » (p. 75).

Quoi écrire ? « [...] le domaine des choses, le domaine de la nature me semblait être un point de repère, et également un point de départ, permettant de créer une image du monde en accord avec notre expérience » (p. 17). Donner une "image du monde" en choisissant pour point de départ un tabouret, des chaises ou une table, c'est aller contre toute idéalisation de la réalité et, en même temps, affirmer que « nous sommes réels » (p. 113). Cette attention à ce qui passe inaperçu peut aussi être la base d'une critique d'une certaine poésie ; dans un portrait de la poule (bien différent de celui de Jules Renard dans ses Histoires naturelles), il retient la rupture entre elle et les autres oiseaux, comportement né de la vie avec les hommes, et notamment « cette parodie de chant, ces supplications brisées pour une chose incroyablement ridicule : un œuf souillé, blanc, rond. // La poule rappelle certains poètes. » (p. 343) Décrire ces choses sans relief, qui conduisent à séparer « la chose de l'apparence » (p. 167), ne signifie pas pour Zbigniew Herbert qu'il faudrait seulement s'attacher à un réel "nu" ; bien des poèmes, surtout ceux en prose, débordent ce cadre et construisent un univers de fantaisie, parfois de non-sens : ainsi, le chat « arrache les oiseaux des arbres avant qu'ils soient mûrs » (p. 321), l'ours refuse d'aller à l'école, etc. La poésie est comme le coquillage vide qui « raconte / les mers évaporées dans le sable » (p. 421)

Pour ce qui est du "domaine de la nature", il apparaît de manière récurrente sous une forme élémentaire : l'eau, la terre, le feu, l'air, puis les fleurs (seule la rose est citée, abondamment), les arbres (« un tronc de bouleau comme une corde de lumière », p. 85), les oiseaux, auxquels le Poète est associé :

que serait le monde

s'il n'était plein

de l'incessant va-et-vient du poète

parmi les pierres et les oiseaux

(p. 197)

Ce monde naturel se caractérise par le fait qu'il donne sans détour ce qu'il est. On pourrait reconnaître une forme de panthéisme dans la poésie de Zbigniew Herbert qui, l'une des rares fois où il s'adresse à un lecteur, écrit : « sans attendre de meilleure récompense / assieds-toi sous l'arbre » (p. 85). Et c'est à partir des éléments naturels que le poète peut décrire le monde des choses : « il me faut regarder les toits comme la pleine mer » (p. 219), écrit-il.

L'univers de Zbigniew Herbet est plus complexe ; y est intégré une relation active à la tradition, qu'il s'agisse de l'Antiquité — des poèmes ont pour thème Athéna, Marc-Aurèle, Néfertiti, Jonas, etc. — ou plus largement du passé. Les références ne doivent rien à une quelconque nostalgie, l'Antiquité est toujours une source vivante et, à l'occasion, se révèle un instrument critique ; si Arion, ce cheval doué de la parole, chante l'harmonie, le paradis perdu (« tout est aussi bon / qu'au commencement », p. 147), ce n'est cependant qu'un chant..., et il s'éloigne sur la mer, « seul » (p. 149). Et de la statue d'Apollon appréciée dans la jeunesse, « il ne reste qu'un socle vide » (p. 49). Quant au passé, il est doublement important : opposé aux "lendemains qui chantent" du pouvoir, c'est aussi un appui pour comprendre ce qui est vécu aujourd'hui — « la poésie est fille de mémoire / elle veille les corps dans le désert » (p. 273).

On lira, insistante dès le premier livre, une volonté d'être lisible, d'écrire sans détour — « je donnerai toutes les métaphores / pour une expression / comme une côte écalée de ma poitrine / pour un mot / qui rentre / dans les limites de ma peau » (p. 169). Une poésie donc qui s'en tient à un vocabulaire commun, à une syntaxe sans recherche, qui privilégie l'énumération plutôt que l'image : l'essentiel, toujours, est de parvenir à « décrire la simple émotion » (p. 169), de la susciter chez le lecteur non pour rejeter la réflexion mais pour qu'elle ne soit pas première. Dans un poème de circonstance, "Aux Hongrois", écrit au moment de l'insurrection en 1956 contre le pouvoir communiste, les quatre brefs quatrains ne visent pas à décrire ce qui se passait, plutôt à exprimer « d'une manière aussi pure et transparente que possible » (p. 16) la solidarité avec ceux qui luttaient pour des valeurs. Cela est peu ? C'est que les mots du poète n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, ni d'expliquer le monde. Dans une parabole, le "Poète" relate que « deux ou trois / fois / [il a] été sûr / de toucher au fond des choses / de savoir » (p. 475) ; sa recherche a été interrompue par une intervention extérieure mais, quand il l'a reprise, il a atteint son but et a pu enfin contempler « le cœur des choses // une étoile morte // une goutte noire d'infini » (p. 477).

Alors ? Il y a sans doute dans l'affirmation de l'absence de pouvoir de la poésie un refus de l'aveuglement de ceux qui écrivaient pour vanter « le royaume de l'avenir », pour faire croire que le « paradis sera prêt / à la fin de la lutte des classes » (p. 277). C'est en même temps dire que les poèmes, comme le reste des créations humaines, disparaîtront dans l'oubli. Dans la série des éléments de la nature, le dernier cité par Zbigniew Herbert est l'herbe : « l'herbe qui survient lorsque l'histoire s'accomplit / et qui est un chapitre du silence » (p. 117). On relèvera ici la rencontre avec un poète fort différent, Jude Stéfan, qui évoque dans les Suites slaves « l'oubli des herbes » (André Dimanche, 1983, p. 81).

(Les carnets d’eucharis, Tristan Hordé, janvier 2012)

1 Trois recueils, tous épuisés, ont été traduits : Monsieur Cogito et autres poèmes (Fayard, 1990), Redresse-toi et va (Orphée/La Différence, 1995) et Élégie pour le départ suivi de Rovigo (Le Passeur, 2000). Deux essais sont disponibles, Un barbare dans le jardin (Le Rocher, 2000) et Nature morte avec bride et mors (Calmann-Lévy, 2003).

20:37 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, POLOGNE, Tristan Hordé, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/12/2011

Zbigniew Herbert, Corde de lumière

Zbigniew Herbert Corde de lumière

(Œuvres poétiques complètes I)

Editions Le Bruit du Temps, 2011

LECTURE : (Nathalie Riera)

« … un poème qui sonne comme un disque de vieux tango ne m’attire pas », [1] mais ce n’est pas pour autant que le grand poète polonais Zbigniew Herbert(1924-1998) soumettra sa passion de penser à « ce malheureux intellectualisme de la poésie contemporaine », refusant pour cela l’épithète de « poète intellectuel ». Pour Herbert, entre le poète et son lecteur, la complicité est plus que jamais primordiale : « Je fais confiance à mon lecteur pour être mon complice, travailler avec moi. Ceux qui dispensent une distraction facile méprisent leur public. Moi, je le traite comme un partenaire, en respectant sa différence, sa capacité de juger et de critiquer ».[2]

« Une flamme qui pense », en titre d’un article de Claude Mouchard dans La Quinzaine Littéraire,[3] le poème chez Herbert n’est pas un moyen d’expression mais le moment d’une expérience intérieure, le lieu d’une autre connaissance. Pour faire un parallèle avec le réalisateur russe Andreï Tarkovski : « … mes films ne sont pas une expression personnelle mais une prière. Quand je fais un film, c’est comme un jour de fête. Comme si je posais devant une icône une bougie allumée ou un bouquet de fleurs. Le spectateur finit toujours par comprendre lorsqu’on lui parle avec sincérité (…) Le manque d’honnêteté détruirait le dialogue ». [4]

Que peut offrir la poésie dans un monde trahi ? La poésie, antithèse du concept et de la puissance négatrice, chaque poème est une ligne du cœur sans mélodie artificielle, la volonté d’une union du rêve et de la mémoire. « (…) les poètes n’ont pas de pouvoir sur le monde. La langue est leur unique royaume. Ce n’est que dans ce domaine qu’ils peuvent gouverner et légiférer ».[5]

Corde de lumière est le premier volume des Œuvres poétiques complètes, publié aux éditions Le Bruit du Temps, et traduit du polonais par Brigitte Gautier.

(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, décembre 2011)

EXTRAITS

La forêt d’Ardenne

Joins les mains pour puiser du rêve

comme on puise eau ou graine

et apparaît une forêt : nuée verte

et un tronc de bouleau comme une corde de lumière

et mille paupières vont battre

une langue feuillue oubliée

tu te remémoreras alors le matin blanc

où tu attendais que les portes s’ouvrent

tu sais l’oiseau entrouvre cette contrée

il dort dans l’arbre et l’arbre dans la terre

source ici de nouvelles questions

sous les pas les courants des mauvaises racines

vois le dessin de l’écorce où

s’imprime une corde de musique

le luthiste tournant les chevilles

afin que résonne ce qui se tait

écarte les feuilles : des fraises des bois

la rosée d’une feuille l’arête d’une herbe

plus loin l’aile d’une libellule jaune

une fourmi enterre sa sœur

plus haut au-dessus de la belladone traîtresse

mûrit doucement un poirier sauvage

sans attendre de meilleure récompense

assieds-toi sous l’arbre

joins les mains pour puiser de la mémoire

des morts les prénoms la graine flétrie

une autre forêt : nuée calcinée

le font marqué d’une lumière noire

et mille paupières serrées

fort sur des globes immobiles

l’arbre et l’air brisés

la foi trahie des abris vides

et cette forêt-là est pour nous pour vous

les morts réclament aussi des fables

une poignée d’herbes l’eau des souvenirs

alors sur les aiguilles de pin sur les murmures

et des odeurs les fils fragiles

peu importe que la branche t’arrête

que l’ombre te mène par des chemins sinueux

car tu retrouveras et tu entrouvriras

notre forêt d’Ardenne

(p.85/87)

Le sel de la terre

Une femme passe

son foulard tacheté comme un champ

elle serre contre sa poitrine

un petit sac en papier

cela se passe

en plein midi

au plus bel endroit de la ville

c’est ici qu’on montre aux excursions

le parc et son cygne

les villas dans les jardins

la perspective et la rose

Une femme avance

avec la bosse d’un baluchon

- que serrez-vous donc ainsi grand-mère

elle vient de trébucher

et du sac

sont tombés des cristaux de sucre

la femme se penche

et son expression

n’est rendue

par aucun peintre de cruches brisées

elle ramasse de sa main sombre

sa richesse dissipée

et remet dans le sac

les gouttes claires et la poussière

Elle

reste

si

longtemps

à genoux

comme si elle voulait ramasser

la douceur de la terre

jusqu’au dernier grain

(p.144/145)

01:52 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/11/2011

Zbigniew Herbert - Le labyrinthe au bord de la mer

Zbigniew Herbert,Le labyrinthe au bord de la mer

Editions Le Bruit du Temps, 2011

(Sept essais illustrés - Traduction du polonais et avant-propos par Brigitte Gautier)

[…]

Au contact des œuvres du passé, nous voulons être sûrs de leur authenticité, sûrs que personne ne les a corrigées, que personne ne s’est mêlé de les embellir, de les parfaire, de les rendre plus compréhensibles. Nous souhaitons seuls, sans intermédiaire, jeter un pont par-dessus l’abîme du temps entre nous et les hommes et les dieux d’il y a plusieurs millénaires. N’étant pas un pur esprit, j’ai toujours cherché des traces matérielles, pour fonder une entente et une alliance. C’est pourquoi j’ai toujours été ému par les ornières des routes romaines, les marches des cathédrales usées par les pèlerins, le sceau du maçon dans la pierre.

III- Le labyrinthe au bord de la mer(p.42)

-------------------------

[…]

Celui qui viendrait ici avec la palette d’un paysagiste italien devrait abandonner toutes les couleurs suaves. La terre est brûlée par le soleil, rauque de sécheresse, couleur de cendre claire, parfois de violet gris ou de rouge violent. Le paysage n’est pas seulement devant les yeux, il est aussi de côté, dans le dos. On sent sa poussée, son encerclement, sa présence intense. Les grands arbres sont rares, à l’exception parfois d’un chêne majestueux : le Zeus des arbres. Des mottes de verdure sont accrochées aux versants, des petits buissons qui luttent férocement pour survivre. Au bord des routes, sur les collines plus douces : un olivier sauvage aux feuilles étroites, digitées, mouvantes, d’un vert argent par en dessous. Tout près du sol, du serpolet, du thym, de la menthe, aromates de la chaleur.

Essai de description du paysage grec (p.82)

-------------------------

[…]

Je considérais comme une chose naturelle de me sentir toujours incertain face aux chefs-d’œuvre. La loi positive des chefs-d’œuvre est de détruire notre présomptueuse assurance et de mettre en question notre importance. Ils s’appropriaient une partie de ma réalité, imposaient le silence, faisaient cesser mon affairement de souris autour de choses vaines et bêtes. Ils empêchaient aussi – comme dit saint Thomas More – que je me soucie trop de cette chose envahissante qui s’appelle le « moi ». S’il est loisible de parler de transaction, c’était la transaction la plus favorable de toutes. En échange de mon calme et de mon humilité, ils m’apportaient « du miel et de la lumière » que je n’aurais pu créer.

[…]

J’ai toujours souhaité croire que les grandes œuvres de l’esprit étaient plus objectives que nous. Et ce sont elles qui nous jugeront. Quelqu’un a dit fort justement que ce n’est pas nous qui lisons Homère, regardons les fresques de Giotto, écoutons Mozart, mais Homère, Giotto et Mozart qui nous regardent, nous écoutent et constatent notre vanité et notre bêtise. Les pauvres utopistes, les débutants de l’histoire, les incendiaires de musées, les liquidateurs du passé sont pareils à ces insensés qui détruisent les œuvres d’art car ils ne peuvent leur pardonner leur calme, leur dignité et leur froid rayonnement.

La petite âme (p.122/123)

■ ■ ■ Poète et essayiste, Zbigniew Herbert (1924-1998) est une figure majeure dans le paysage de la poésie polonaise du XXe siècle.

■ CLIQUER ICI

LE BRUIT DU TEMPS

62 rue du Cardinal Lemoine

75 005 Paris

Téléphone : 01 43 29 62 50

contact@lebruitdutemps.fr

23:58 Publié dans Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

06/01/2011

Stanislas Brzozowski, HISTOIRE D’UNE INTELLIGENCE...

Une lecture de Nathalie Riera

©

HISTOIRE D’UNE INTELLIGENCE

Journal 1910-1911

Stanislas Brzozowski

(Editions Le Bruit du Temps, 2010)

Rédigé à la fin de sa vie, dans les années 1910-1911, le Journal de S. Brzozowski, Histoire d’une intelligence, ne peut nous laisser indifférent, tant ces 244 pages publiées un siècle plus tard par les Ed. Le Bruit du Temps révèle une pensée à l’œuvre, faite de l’étoffe d’un esprit qui, aux dires de son auteur, « est toujours un banni, un hors la loi » (185). Esprit d’un écrivain non contaminé en ce siècle des « abrutissantes superstitions politiques », des « stérilités sociales », avec ce si peu d’aventuriers de la pensée (parmi eux, philosophes, poètes et autres lettrés), ces «grands seigneurs de la vie » que le XVIIIème siècle a prodigieusement produit. L’exigence de S. Brzozowski étant de ni comprendre ni révérer ce qui ne relève pas du courage intellectuel.

Mais une telle exigence n’attire à sa table que très peu de convives. Dans la vaisselle de la violence politique et de l’impuissance culturelle, tout ce qui tend à mettre en question l’homme, à valoriser la vie de l’humanité, à considérer les sens « comme des catégories de création », et « non pas comme des organes passifs d’information » (143), tout cela devient passible de cette même sanction si typique à ces époques où l’homme est dogmatisé par des « torrents de clichés qu’on ne peut pas endiguer », autant que par ses propres constructions conceptuelles ; incapable de produire à partir de lui-même, et encore moins dans la tâche « de participer toujours davantage au dur travail de l’humanité » (173).

Subtilité et sérénité ne font pas partie du menu ; cela est contraire à « cet ennui officiel qui empoisonne lentement les esprits et les habitue à considérer une activité intellectuelle spontanée comme quelque chose d’anormal, qui n’est même pas exigé » (122). Comment ne pas alors en venir à cette endurance intellectuelle contre tout ce qui peut ainsi s’opposer « à une culture profondément consciente ». Sur ce sujet, S. Brzozowski ne trouve aucunement méritoire « l’œuvre de l’enseignement populaire, laquelle « se résume à une vie intellectuelle à crédit » (168). Son souhait ? « Celui qui écrira l’histoire des mensonges qui corrodaient, rongeaient, empoisonnaient et détruisaient la vie intellectuelle de notre nation, qui ont touché celle-ci jusque dans son cœur, qui mettent en danger notre existence même, ne doit pas oublier l’enseignement populaire » (169).

Journal qui « est à la fois une sorte d’autobiographie et de confession », précise Wojciech Kolecki dans son introduction, bloc-notes de lecture, carnet d’esquisses critiques et philosophiques, journal intime. « Histoire d’une intelligence » peut-il animer l’esprit du lecteur, et sa certitude claire comme le soleil « qu’il faut de la pensée, de la philosophie, de l’enthousiasme et de l’intransigeance intellectuelle » (161), et « creuser toujours plus profondément les fondations, et ériger toujours plus haut remparts, murs, créneaux et tours » (172) contre les insatiables « Thersites » (en référence au personnage de la légende de Troie), qui ne déploient que fausseté, bavardage et injure. « Histoire d’une intelligence » pour qu’à la critique lui soit reconnue sa dimension essentielle, en ce sens que « c’est précisément la critique qui valorise la vie de l’humanité » (151).

© Nathalie Riera, Carnets d’eucharis, janvier 2011

extraits

«Chaque jour se produisent de menus évènements qui confirment jusqu’à l’ennui que l’homme sans habitudes culturelles et sans besoins intellectuels est un être nocif et un ennemi de lui-même. Les salles de lecture et les bibliothèques publiques sont remplies de livres sans style, sans pensée, sans originalité. Plus un ouvrage est important ou profond, moins il y a de chances de le trouver ». (p.27)

« Je sais que j’ai des maîtres et que j’en aurai jusqu’à la fin de ma vie. Ç’aurait été un signe de dérèglement mental, si j’avais cessé de penser avec vénération à Newman, Platon, Kant, Hegel, Berkeley et tant d’autres » (p.191)

Autres articles :

■ Revue de Presse des Editions Le Bruit du Temps :http://www.lebruitdutemps.fr/_livres/Histoire%20dune%20intelligence/revuedepresse.htm

Traduction du polonais, introduction et notes par Wojciech Kolecki

Le Bruit du Temps, 2010

■ Site des Editions Le Bruit du Temps :http://www.lebruitdutemps.fr/_livres/Histoireduneintelligence.htm

23:39 Publié dans Le Bruit du Temps, Stanislas Brzozowski | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook