01/03/2014

Claude-Louis Combet, Suzanne et les Croûtons (éd. L'Atelier Contemporain)

[Comme s’ils n’étaient là, depuis toujours, qu’afin de se tenir au plus près et de la contempler, elle, la chaste Suzanne, du fond de leur impotence et de leur nullité, offrant l’ombre de leur désir et son vide derrière le souvenir, on les avait rassemblés, formant chapitre d’hôpital général, section des vieux Croûtons, dans la grande maison du bord de l’eau, ou bordeleau, intitulée Clinique du Confluent. Et ils savaient qu’ils n’en sortiraient pas, sinon les pieds devant, et que c’était la dernière étape, la dernière pause avant la fin des travaux – ce pour quoi ils pouvaient se dire que tout était permis, dans l’absence de tout au-delà de leur attente. Aussi leur négligence à se présenter correctement était totale. La plupart avait renoncé à la toilette matinale : ils ne se rasaient plus, ils ne se peignaient plus, ils avaient cessé même de laver les extrémités exposées de leur corps. Ils arboraient des mines truandesques, tantôt épanouies en faces rubicondes, tantôt décharnées, creusées et torturées en lames et lamelles de peau grisâtre et hirsute. À toutes les heures du jour et de la nuit, ils aplatissaient leur gueule contre les parois de verre du long couloir par lequel passerait bientôt Suzanne, selon les obligations obscures de son service.]

●●●

et ligne après ligne/and line after line

Du côté de chez…

Claude Louis-Combet

©INTERNET | Photo : Jean-Luc Bertini pour la revue

La femelle du requinN°35 – Hiver 2011

Suzanne

&

les Croûtons

Editions L'atelier contemporain

François-Marie Deyrolle éditeur

2013

Site éditeur | © http://www.r-diffusion.org/index.php?ouvrage=LAC-10

Quelques autres, parmi la population de Croûtons encasernée ici, à la Clinique du Confluent, offraient en spectacle une nature plus triviale, calculatrice et pragmatique. C’était une bande de compères, ci-devant chauds lapins, à présent frappés, comme les autres, par le mal d’impotence. À la manière de ces grands malades ou grands infirmes qui tirent vanité de leur indigence physique et se tiennent au premier rang de la foule, lorsqu’est annoncée la venue de quelque thaumaturge, aux miracles assurés, ceux-là encadraient la porte d’entrée du grand hall de l’établissement, que Suzanne devrait nécessairement franchir aussitôt qu’elle arriverait. Ils étaient entièrement nus, exhibant leurs loques sexuelles, mais comme ils n’avaient rien oublié des bonnes façons de leur passé de séducteurs et qu’ils connaissaient bien le langage des fleurs, ils tenaient piquée, dans la petite fente de leur verge, la tige d’une fleurette extasiée, un œillet de poète, une jeune marguerite, un bouton d’or, et ils avaient disposé des bribes de verdure tout autour, subtilement attachées aux poils du pubis. Ainsi ornés, ils se donnaient l’air des vieilles divinités des jardins et bosquets d’autrefois. Mais naturellement, cette opération de fleuriste, rameuteur de belles, n’avait rien de flambant. Pourvu de sa garniture, le sexe n’en était pas moins dépourvu de tout allant. La saison restait au plus morne, dans le mensonge du jardin. Cependant les ex-ripailleurs, gourmands de viandes féminines, en imposaient à tous les autres. Suzanne, comme toutes les filles, serait flattée, comme d’un bijou, d’un colifichet, d’une gâterie originale et elle aurait sur eux, les premiers, le geste qui réveille les morts. Si son fluide devait s’épuiser bientôt, au moins en auraient-ils reçu la primeur, avec tout son concentré d’énergie. Ils attendaient, ils campaient, ils montaient la garde, leur virilité déliquescente, mais le pied encore ferme. Leur imagination était restée chaude. Sans que leur chair fût même en état de frémir, ils se voyaient encore en galants verdoyants, assidus aux charmes dévoilés de la femme. Cette Suzanne que personne n’avait vue mais qui occupait les reculées inaccessibles du désir, en une attente infinie, ils en percevaient déjà les formes saines et bien remplies, les seins puissants, le ventre épanoui, la toison abondante. Celle qui, assurément, se préparait à surgir, ne pouvait que s’abandonner au culte dont elle faisait l’objet, dans ce dernier carré de vieux mâles défaits et rassis – Croûtons balayés parmi les détritus de la vie. Il y avait de l’imploration dans leur mémoire élimée, entre inertie flasque et trémulation d’impuissance chatouillée, cela n’avait pas de voix, pas de mots, mais des soupirs s’agglutinant autour d’une seule image : d’une femme nue, en toute beauté, offerte au monde pour la résurrection de la chair et le salut des agonisants. Ce fantôme du cœur et des sens, remonté de la plus profonde nuit des aspirations des mâles, allait s’incarner enfin, c’était sûr, depuis plus de quatre mille ans qu’on l’attendait, promis par les prophètes et les poètes, et ce serait dans le corps de Suzanne, selon l’abondance de ses grâces et la générosité de son sexe. Tous les Croûtons partageaient cette évidence au-dedans, comme une révélation qui n’appartenait qu’à eux.

...............................

●●●

4ème de Couverture

Le récit biblique de la mésaventure de la chaste Suzanne calomniée par un quarteron de vieillards lubriques a donné lieu à maintes illustrations picturales ou littéraires. Il est devenu un véritable topos dans la culture occidentale. Le texte, ici offert au lecteur, s'inspire bien de la légende, mais sur le mode de la dérision, de la fabulation grotesque, érotique et fantasmatique. Suzanne se fait complice des regards qui assaillent sa pudeur, et les vieillards, tout entier réduits à leur impuissance de croûtons, basculent dans un délire de luxure collective. Le manuscrit original de ce récit est reproduit in extenso.

●●●

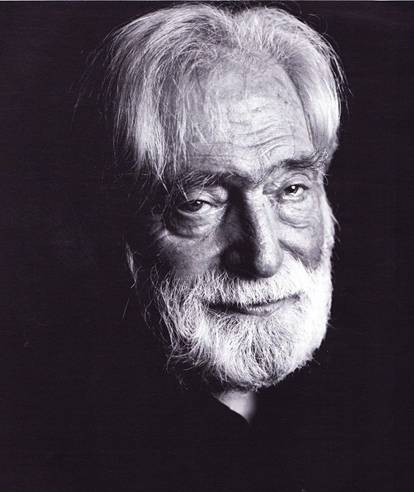

Claude-Louis Combet

L’auteur de Suzanne et les Croûtons (né à Lyon en 1932) affiche un goût aussi pervers que naturel pour les fictions nourries de réminiscences religieuses, de légendes mythologiques ou hagiographiques ou encore de singularités mystiques trempées de psychopathologie. Cela a commencé avec Marinus et Marina (1979) et s’est poursuivi dans Mère des croyants (1983), Beatabeata (1985), L’Âge de Rose (1997), Passions apocryphes (1997), Les Errances Druon (2005), Gorgô (2011). L’écriture, résolument à l’écart des modes et des écoles, s’efforce de rejoindre un certain noyau d’expérience intérieure où prennent vie et forme les contradictions de l’existence aux prises avec le Sacré.

20:42 Publié dans Claude-Louis Combet | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

SLASH GORDON

16:29 Publié dans VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

28/02/2014

Arséni Tarkovski, L'avenir seul, éd. Fario

●●●

…

L’avenir seul

ARSÉNI Tarkovski

Editions FARIO, 2014

traduction et présentation deChristian Mouze

poSTFACE (texte de 1962) Anna Akhmatova

Site éditeur | © http://www.editionsfario.fr/spip.php?article161

SOUS l’Étoile double des Tarkovski pÈre et fils

ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 27 FÉVRIER 2014 │MEDIAPART│© Patrice Beray

La récente publication d’une anthologie de poèmes traduits du russe d’Arséni Tarkovski, père du cinéaste Andreï, permet de vérifier que s’il y a des enfants prodiges en art, il arrive aussi que des ascendances s’y exercent avec prodigalité. En art comme dans les sentiments, il arrive que l’histoire retienne le caractère double de certaines destinées. Ainsi, en 1962, l’année même où Andreï Tarkovski réalise sa première véritable œuvre cinématographique avec L’Enfance d’Ivan, son père Arséni, à l’âge de 55 ans, publie de son côté son premier livre de poèmes. Aussi tardif que cela puisse paraître pour une première publication, c’est ce poète pourtant qu’Anna Akhmatova désigne alors comme l’un des plus importants révélés par la dernière période du « dégel » sur les lettres soviétiques, après la mort de Staline.

Né en 1907, en Ukraine, Arséni Tarkovski est l’enfant de ce siècle guerrier et révolutionnaire jusque dans ses apprêts techniques. Dans ces langes avec son fils Andreï se dessine la filiation de cette psyché moderne du visible qu’est le cinématographe. Il en ira de l’un à l’autre, d'un art à l'autre, comme de la métamorphose des mêmes visions saisies à l’état natif. Nul autre sans doute qu’Arséni pouvait confier à son fils après avoir vu son film Le Miroir : « Andreï, ce ne sont pas des films que tu fais. »

Sur le site : Médiapart

23:00 Publié dans Arséni Tarkovski, Fario | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Andreï Tarkovski, Le Temps scellé, éditions Philippe Rey

●●●

(Il n’est pas dans mon intention de faire ici la leçon à qui que ce soit, ni d’imposer un point de vue. Ce livre n’a été dicté que par le désir de défricher la jungle des possibilités qui s’offrent à un art encore jeune et magnifique, toujours à explorer, et de m’y retrouver moi-même aussi indépendant et libre que possible. )

Andreï Tarkovski...........................

…

Le Temps scellé

Andreï Tarkovski

Editions Philippe Rey

date de parution : avril 2014

coll. « Fugues » poche, 304 p.

TRADUIT DU RUSSE PAR Anne Kichilov et Charles H. de Brantes

Site éditeur | © http://www.philippe-rey.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=237

LE TEMPS SCELLÉ

Andreï Tarkovski, tout au long de son œuvre cinématographique, rédige des notes de travail, des réflexions sur son art, restituant dans le même mouvement son itinéraire d’homme et d’artiste.

À partir de son exil en Italie où il réalise Nostalghia en 1983, puis en France durant la dernière année de sa vie, il rassemble ces écrits qui sont d’abord édités en Allemagne puis dans les autres pays d’Europe occidentale où ils deviendront vite une référence incontournable.

Il y aborde une large réflexion aussi bien sur la civilisation contemporaine que sur l’art cinématographique : son ontologie et sa place parmi les autres arts, ou des aspects plus concrets comme le scénario, le montage, l’acteur, le son, la musique, la lumière, le cadrage…

Puisant dans son expérience de cinéaste, dans sa vaste culture littéraire, se remémorant ses années de formation, les luttes interminables pour terminer ses films à l’époque soviétique, Andreï Tarkovski offre ici le livre-bilan d’un artiste en recherche de sens, d’un homme qui consacra son inépuisable énergie à « fixer le temps »…

(4ème DE COUVERTURE)

●●●

■■■ Andreï Tarkovski (1932-1986)

Fils du poète Arséni Tarkovski, Andreï est né le 4 avril 1932 à Zavraje en URSS. Sa première œuvre, L'Enfance d'Ivan, reçoit le Lion d’or en 1962 au Festival de Venise. Il tourne ensuite Andreï Roublev, achevé en 1966 mais projeté seulement cinq ans plus tard, après de très longues péripéties avec la censure soviétique. Pendant le tournage de ce film, il rencontre l’actrice Larissa Pavlovna Igorkina, qu’il épouse en secondes noces et avec laquelle il aura un fils en 1970, Andreï. Il recommence ensuite à tourner et réalise, avec des difficultés de plus en plus grandes, Solaris en 1972, Le Miroir en 1974 et Stalker en 1979. En Italie, il tourne Temps de voyage et Nostalghia en 1983, qui reçoit un prix au Festival de Cannes.

Sa dernière œuvre est le film Sacrifice, tourné en Suède pendant l’été 1985 et monté pendant la maladie subite qui l’assaille peu après. Au cours de la dernière année de sa vie, il parvient à achever le livre Le Temps scellé. Il meurt à Paris le 29 décembre en 1986.

22:47 Publié dans Andreï Tarkovski | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/02/2014

Antonio Prete

[… le traducteur se meut surtout dans l’univers de sa langue : c’est là qu’il doit trouver toutes les ressources, les capacités d’invention et les moyens de construire un système d’équivalences avec le texte original. C’est pourquoi l’horizon véritable de la pratique du traduire est l’imitation – au sens exact de mimêsis – par laquelle c’est sa propre langue qui est mise en jeu, jusqu’à l’extrême. La traduction comme imitation : construction d’un univers linguistique parallèle, réverbération du premier, mais aussi son contrepoint dialogique, réplique et réinvention tout à la fois. Correspondance, mais dans l’autonomie. Relation profonde, mais dans l’infidélité.

Et c’est aussi pour cela que la traduction appartient à l’écriture, en est un genre particulier, comme la poésie, le roman, l’essai.]

●●●

et ligne après ligne/and line after line

Du côté de chez…

Antonio Prete

©INTERNET | Antonio Prete

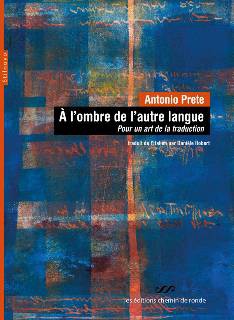

« À l’ombre de l’autre langue.

Pour un art de la traduction »

Editions Chemin de ronde, 2013 –

Dessin original de couverture de Catherine Chevolleau

Traduit de l’italien par Danièle Robert

… le traducteur part non pas d’une possibilité de compréhension directe de l’autre langue mais de sa différence, de son éloignement. C’est cet éloignement que le traducteur doit, pour Leopardi, ne pas abolir artificiellement mais laisser entrevoir dans la langue d’arrivée ; d’où sa polémique à propos des traductions modernisantes qui font passer le texte original dans les outils linguistiques du moment, le déguisement en une contemporanéité qui annule l’effet d’éloignement : dans certaines traductions françaises du XVIIe siècle, Anacréon, dit Léopardi, est « un Grec habillé à la parisienne, ou plutôt un Parisien monstrueusement habillé à la Grecque ». Dans ce cas, la langue du traducteur ne s’adapte pas pour recevoir l’autre langue, c’est au contraire un chemin opposé qui s’effectue, c’est-à-dire que l’autre langue s’adapte aux modes, aux formes, au goût de la langue du traducteur ainsi qu’ils apparaissent conventionnellement au moment où il traduit. De cette façon c’est non seulement le caractère propre du texte original mais même le timbre du traducteur qui est aboli. Une adaptation qui n’est plus « réflexion » d’une langue dans l’autre, mais annexion, phagocytage, incorporation d’une expérience linguistique – de son éloignement et sa différence – dans les formes prédominantes, usuelles, historiquement reconnaissables, d’une autre langue. La présence « réfléchie » de l’autre langue dans la chambre noire de sa propre langue maintient au contraire, dans un équilibre précieux même si difficile, obscur, provisoire et abstrait, la richesse d’une relation, le surprenant bonheur d’un dialogue.

(p.24/25)

Parfois, devant telle traduction particulièrement réussie, on est tenté de renoncer à en proposer une nouvelle : pourquoi retraduire « The Rime of the Ancient Mariner » de Coleridge, « Orpheus, Eurydike, Hermes » de Rilke ou « Le Cimetière marin » de Valéry ? Pourquoi ne pas reproposer les belles traductions existantes devenues classiques, afin de consacrer ses forces à des textes peu connus, écrits par ces mêmes poètes ou par d’autres rarement traduits, voire jamais ? Je crois que ce qui prévaut, finalement, dans le choix d’un traducteur comme dans ceux d’un poète, c’est justement le dialogue, la confrontation avec ce qui nous a précédé et, d’autre part, le désir de se colleter à la langue, d’entreprendre un combat avec l’ange de la langue.

Ce sentiment s’accompagne cependant de la conscience du fait que toute traduction est provisoire, que c’est un passage, une allusion à l’impossibilité de réaliser une traduction parfaite. La multiplicité des traductions est en quelque sorte la réplique de la pluralité des langues, le redoublement à l’infini de cette pluralité. Si la traduction idéale n’est qu’une « imitation pleine et parfaite » (selon la définition même de Leopardi), toute expérience de traduction se place comme une petite borne sur ce chemin. La recherche n’est jamais décisive, ne touche jamais vraiment au port. C’est pourquoi l’imperfection est l’horizon exact du traducteur.

(p.69/70)

Antonio Prete...............................

●●●

A l’ombre de l’autre langue. Pour un art de la traduction.

Fruit d’une rencontre privilégiée entre deux langues, deux histoires propres, deux sensibilités, la traduction a pour but, par les vertus d’hospitalité, d’écoute, d’imitation, de musicalité, d’imagination, de transposition, non de pâlement copier le texte original — bien qu’elle prenne corps à son ombre — mais d’opérer sa pleine et entière métamorphose. Elle est ainsi la meilleure interprétation que l’on puisse donner d’une œuvre littéraire, le plus bel hommage rendu à sa force et un véritable acte de création.

C’est ici ce que développe Antonio Prete, à la lumière d’abord de Leopardi et de Baudelaire, auxquels il associe dans ses réflexions sur l’acte de traduire d’autres écrivains : Cervantes, Borges, mais aussi Mallarmé, Rilke, Jabès, Bonnefoy (qu’il a traduits) et Benjamin.

Dans À l’ombre de l’autre langue son propos n’est pas tant de proposer une théorie du traduire que d’interroger, du point de vue du poète, prosateur, exégète et praticien fervent de la traduction qu’il est lui-même, la relation intime qui s’établit entre un traducteur et un auteur et ce qui se joue alors ; ce qui lui fait dire : « Traduire un texte poétique a la même intensité qu’une expérience amoureuse. »

« L’Ordre animal des choses »

Editions Chemin de ronde, 2013 –

Dessin original de couverture de Catherine Chevolleau

Traduit de l’italien par Danièle Robert

ZENZISQUE

… Le zenzisque aime exercer son aiguillon contre les dérivés du bois, en particulier le papier, qu’il soit imprimé ou manuscrit, et avec une persévérance telle qu’il finit par pulvériser l’objet… les entomologistes, on le sait, décrivent les caractéristiques d’un autre insecte dit insecte typographe, dont les larves déposées dans l’écorce d’un arbre, font un élégant dessin, qui pourrait être la matrice d’une xylographie (et cette action donne son nom à l’insecte). Or, notre zenzisque agit au contraire à la fin du processus, là où le bois est devenu papier ; en outre son action n’a pas pour but de dessiner des figures mais d’effacer tout signe.

(p.24)

●●●

L’Ordre animal des choses

L’ordre animal des choses est caché dans les plis du pouvoir humain sur le monde. Ouvert à la mémoire et à l’imaginaire, il est son contrepoint secret, et comme innocent : sans le moi, habité par le silence des origines, dont les hommes sont exilés. Maintenant intacte la force initiale de la présence, il fait se croiser des animaux réels, mythiques, fantastiques, et quelques humains.

Dans les récits qui composent L’Ordre animal des choses Antonio Prete nous invite à parcourir un univers parallèle à celui qui pour la plupart d’entre nous est seul à exister. Univers où les repères soudain sont perdus — les certitudes abolies, les points de vue modifiés. Il revient là au cœur des thèmes qui parcourent son œuvre, fondent sa réflexion : le sentiment d’étrangeté, d’éloignement, la nostalgie (celle d’abord d’une pureté perdue), la frontière entre nature et culture, la relation entre l’animal et l’humain, ses porosités — la clé de voûte de l’ensemble étant le langage, véritable instrument de métamorphose.

Passant de la gravité à la légèreté, de la mélancolie à l’humour, sa phrase incarne cette mise en crise d’un monde sûr de son pouvoir dont elle redessine les contours grâce au regard porté sur lui par des êtres qui parlent une autre langue. Labile, inventive, elle offre une fresque subtile, toute de correspondances, dont la contemplation nourrit les parts les plus rêveuses de notre esprit.

●●●

Antonio Prete

Professeur de littérature comparée à l’université de Sienne, Antonio Prete est un spécialiste majeur de Leopardi : il a édité ses Operette morali et Pensieri et lui a consacré plusieurs essais. Traducteur de Mallarmé, Valéry, Jabès, Bonnefoy, Rilke, d’abord de Baudelaire (une traduction très remarquée des Fleurs du mal en 2003), il a également fait paraître de nombreux ouvrages de poésie et de fiction. Conjointement publiés aux éditions chemin de ronde, L’Ordre animal des choses et À l’ombre de l’autre langue affirment en France la singularité de son œuvre.

Sur le site : les éditions chemin de ronde

les éditions chemin de ronde

campagne Saint-Jean

84160 Cadenet

04 90 08 59 62

23:34 Publié dans Antonio Prete, Chemin de ronde | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Louis-Paul Guigues

[Je l’aurais aimée, donc, si mon esprit et mon corps n’avaient été sans cesse tendus vers celle que j’appelais l’Inconnue, appellation qui, à mes oreilles, lorsque je prononçais ce mot, avait un charme et une nostalgie indéfinissables qui ne faisaient qu’ajouter à mon tourment.

Elisabeth m’importait peu : elle avait pour elle tous les inconvénients de la réalité.]

●●●

et ligne après ligne/and line after line

Du côté de chez…

Louis-Paul Guigues

©INFOLIO | La collection Maison neuve dirigée par Patrick Amstutz

« Labyrinthes » (1947)

Editions Infolio, 2013 –

Postface d’Henri Raynal

Extraits

La luxure ne consiste pas à aimer le corps d’une femme : c’est là du désir, de la passion, du besoin de posséder, d’embrasser, de mordre. Il y a luxure dès qu’un sens fait alliance avec l’intelligence. La luxure commence quand tu cesses d’être animal, quand tu veux te rendre compte de ce que tu fais, quand ton esprit devient le spectateur intéressé des agissements de ton corps. Je crois qu’il serait luxurieux le radiologue qui se plairait à voir battre le cœur de sa femme. Il est des choses que nous ne devons pas connaître, elles ne sont pas de notre ressort, de notre ordre. La luxure consiste peut-être à vouloir pénétrer dans un autre ordre que l’humain.

(p.34)

Quand elle eut relevé le front et tourné de nouveau ses yeux vers moi, elle recommença à me regarder. Je me tus encore et l’examinai trait à trait. Soudain, je me mis à penser à l’Inconnue. L’image d’Elisabeth et l’image de l’Inconnue se superposèrent. L’Inconnue était celle dont le corps se pare de toutes les perfections et l’âme de toutes les séductions. L’Inconnue peut toujours être comparée au ciel supérieur et immobile au-dessus des étoiles visibles : rien ne peut mettre une borne à l’imagination. L’Inconnue avait peut-être les yeux langoureux de Karin, mais le corps le plus parfait. Elle possédait, sans doute, cette pudeur sans laquelle il n’est pas de féminité accomplie et qui est une draperie vivante autour du corps de celle qu’on aime, l’éclat autour de la perle elle-même. Quel est l’homme qui ne préfère l’Inconnue aux plus belles femmes poursuivies par les hommes ? Le mathématicien ne poursuit-il pas une Inconnue à la pureté parfaite, précise et déliée, dont la ligne s’apparente moins aux peintures qu’à ces marbres nets qui ne sont qu’un frisson de l’esprit ? L’aéronaute, plus sensuel, ne s’élevait-il pas vers le ciel, en 1830, avec cette volupté qu’éprouve la main qui va caresser : et lui ne caressait-il pas une femme d’azur dont il ne savait pas les traits, mais qui était peut-être la Cielle éternelle de Vausard ? Le physicien ne poursuit-il pas une Inconnue dont il sait le grain de la peau, d’une peau qui l’affole à force de ne lui montrer qu’une petite partie d’elle-même et de se refuser au moment où il va l’atteindre ? Son Inconnue n’est-elle pas capricieuse, inconstante et joueuse ? Le métaphysicien n’aime-t-il pas ce qu’il devine derrière des voiles divins ? Moins ardent que les autres, il est plus contemplatif : la pudeur du corps qui se dérobe le rassasie presque autant que le corps lui-même.

(p.137/138)

Louis-Paul Guigues...............................

●●●

Louis-Paul Guigues

Né en 1902 à Gênes, en Italie, et décédé en 1996 à Paris, Louis-Paul Guigues est l’auteur d’une œuvre littéraire d’exception, reconnue par les plus grands. On citera, entre autres, Labyrinthes (Gallimard, 1947), Lisbeth (id., 1953), La Dernière Chambre (id., 1958) et Mes Agonies (André Dimanche, 1984).

Il fut également dessinateur, sculpteur et traducteur (Catherine de Sienne, Dante).

Sur le site : Editions Infolio

23:30 Publié dans Infolio | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Les ateliers de création (2) en maison d'arrêt (juillet 2010)

LES ATELIERS D’ECRITURE & DE MUSIQUE

Nathalie Riera/Alain Vazart

Juillet 2010

Maison d’arrêt d’Aix-Luynes

Voix : Nathalie Riera

Accompagnement sonore : Alain Vazart

Enregistrements à la maison d’arrêt de Luynes en juillet 2010

Cristina Castello

« Vent/Viento »

Extrait du recueil Tempestad/Orage - Ed. Bod, 2009

Nathalie Riera & Giuseppe Morabito

(sur un texte de G. Morabito)

Chantal Dupuy-Dunier

« Ça, écrire »

(publié dans la revue Diérèse N° 48-49 – Printemps/Eté 2010)

EXTRAIT

James Noël

« Le sang visible du vitrier »

Avec un casque !

17:38 Publié dans LECTURE SONORE, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Ernst Jünger (une lecture de Daniel Grenier)

●●●

UNE LECTURE DE DANIEL GRENIER

…

Ernst Jünger

© Ernst JüNGER « Carnets de guerre 1914-1918 »

ISBN : 978-2-267-02589-7 | 496 pages, 24€

« Carnets de guerre 1914 - 1918 »

Traduit de l'allemand par Julien Hervier

Christian Bourgois Editeur, 2014

© Ernst JüNGER « PREMIER ET SECOND JOURNAUX PARISIENS »

ISBN : 978-2-267-02608-5 | 784 pages, 12€

« Premier et second journaux parisiens 1941 - 1944 »

Traduit de l'allemand par Frédéric de Towarnicki et Henri Plard,

revu par Julien Hervier

Christian Bourgois Editeur, 2014

____________________________________________________________________________

« Ernst Jünger – Grand de haut en bas. »

par Daniel Grenier

Bombardement d’obus et de cercueils. Le ciel, la terre et l’eau se mêlent au fond des tranchées où l’Homme inspire la poudre, le gaz, expire dans la gadoue… Déluge d’informations. Plexus solaires en miettes. Cervelles émulsifiées… Un guerrier chasse l’éphémère sous la mitraille.

■■■Avec Ernest Jünger. Géant des Lettres Allemandes mort à cent trois ans. Quatre ans au front lors de la der des der à faire BOUGER LES LIGNES avec ses tripes au prix du sang. Officier supérieur de l’État Major Allemand à Paris durant la suivante. En visite sur le front russe dans le Caucase… Jünger est Catholique. Pas Démocrate. Il écrira dans son Journal parisien, le 21 mai 1942 : « Il est certain que seules les natures qui savent sur quel principe de force se fonde l’univers, et qui viennent “d’en haut “, sont capables de faire face à l’effroyable soulèvement de la plèbe qui ravage le monde. » En permission chez lui près de Hanovre, avec sa femme Perpétua et leurs enfants : « Kirchhorst, le 10 novembre 1942 : Ma façon de participer à l’histoire contemporaine, telle que je l’observe en moi, est celle d’un homme qui se sait engagé malgré lui, moins dans une guerre mondiale que dans une guerre civile à l’échelle mondiale. » À Paris, le 29 mars 1942, jour de son anniversaire, il a alors quarante-neuf ans, le rouleau compresseur soviétique fonçant plein ouest : « Les démocraties s’uniformisent à l’échelle mondiale. Pour cette raison, il n’existe plus qu’une guerre des peuples. » Nous y sommes.

La technocratie social-démocrate allemande flotte en apnée dans son liquide amniotique. Elle a l’œil poché, fermé sur le passé. Ernst Jünger serait un guerrier sanguinaire. De droite. Antisémite… Paris, 2 janvier 1944. Jünger cite Hölderlin : « La servilité gagne, et avec elle, la grossièreté. » Que dire du non-violent soft powerien, ce Villageois Global qui élimine cliquet souris la concurrence ? Ernst cultivant la haine du Juif au fond de son jardin et le classant dans son herbier ? Consultons son journal : « Paris, 17 janvier 1944 : Le soir, chez les Schnitzler, rue des Marronniers. J’ai rencontré (…) le lieutenant de vaisseau von Tirpitz, le fils de l’amiral. Ce dernier nous dit avoir trouvé, parmi les papiers de son père, datant de l’autre avant-guerre, une foule de lettres écrites par des Juifs anglais et allemands haut placés, et que dans toutes, l’éventualité d’un conflit entre les deux empires était considérée comme un grand malheur. Ce qui, même du point de vue du simple intérêt commercial, paraît plus plausible que les racontars de leurs adversaires. » L’année précédente il écrivait, à Paris le 27 août : « Au cours de ces décennies, le Germain a été saisi d’une étrange morbidezza (…) Dans cet état, l’homme germanique a besoin, lui aussi, d’un mentor juif, d’un Marx, d’un Freud ou d’un Bergson, qu’il vénère comme un enfant — quitte à commettre ensuite contre lui l’acte d’Oedipe. Il faut savoir si l’on veut comprendre ce symptôme caractéristique qu’est l’antisémitisme de salon. » Pendant que le rouleau compresseur américano freudien de l’industrie du bien-être sans verticalité prenait de la vitesse…

Ernest Jünger chasse l’insecte. Il ausculte l’herbe folle et le calice du lis. Aime sa femme. A de nombreux amis. Fait des enfants. Cultive son jardin. Il participe à la révolution conservatrice de Weimar. Se tient à l’écart de la vie politique à la prise du pouvoir par les nazis. Écrit des milliers de pages. Lit la Bible. Cite Saint Jean : « Il faut que lui croisse et que je diminue (3.30). » dont le latin « Illum oportet crescere, me autem minui » dévoilerait mieux le sens.

Traité de Versailles de 1918. Blocus économique. Trou noir capitaliste de 1929. Le crédit de l’Allemagne est épuisé sur les grands marchés financiers dès 1930. Fin du régime bourgeois de la République de Weimar en 1933. Hitler prend le pouvoir. L’étalon or du commerce international ruine le pays. Une nouvelle économie fondée sur l’étalon travail des producteurs s’impose en Allemagne. L’Assemblée nationale du Front populaire, de gauche, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain… « Kirchhorst, 22 avril 1942 : Avec les enfants dans le marais. Le petit a appelé le triton, qu’il voyait pour la première fois, un “lézard d’eau“, ce qui m’a fait plaisir plus que s’il l’avait appelé par son vrai nom : n’avait-il pas manifesté ce don de discernement qui est à la base de toute connaissance, aussi nécessaire que l’or à la base du papier-monnaie ? (…) Quelle solennité prennent les pas sur la tourbe humide, pénétrée de teintes rougeâtres ! On chemine sur des couches de pure substance vitale, plus précieuse que de l’or… » Puis : « Paris le 29 juin 1943 : (…) La grande pénurie des denrées et l’abondance des insectes ont provoqué un boom sur le marché des insectes desséchés — encore une conséquence singulière de notre situation économique. Pendant que meurent les branches maîtresses de l’arbre de l’économie, ses rameaux les plus éloignés se couvrent de fleurs. Sur toutes ces choses, j’aimerais avoir un entretien avec un expert en économie politique qui dépasserait les limites de sa science et aurait quelques idées sur la fiction de l’argent… »* Argent-fiction… Les « Travailleurs », ainsi appelle-t-il la classe qui advient, paieront la dette de guerre.

Lire les Carnets de guerre 14-18 et les Journaux parisiens 41-44 sustente plus subtilement que du média sans reliure. Ils ouvrent au choc entre éternité de l’âme et nihilisme ambiant. À l’alchimie du ciel et de la tourbe mêlés. Au contexte historique et à l’amour du prochain. À Markens grøde (L’éveil de la Glèbe) du Norvégien Knut Hamsun en 1921, Die Geächteten (Les réprouvés) de l’Allemand Ernst von Salomon en 1930, Le travail et l’usure de l’Américain Ezra Pound en 1933, La bataille de l’or en 1933 et La révolution européenne en 1942 du Français Francis Delaisi.

Jünger publie en 1939 Sur les falaises de marbre quand une souscription est lancée en France pour fleurir de rosiers la ligne Maginot… Pas de recherche formelle chez Jünger. Du sens. De la condition humaine — L’homme, l’animal, le végétal, le minéral concourant à la ronde des planètes. Son style ? Morale et justesse du ton. S’érigeant contre les exécutions d’otages : « Paris, 17 février 1942 : À propos de mauvais style. C’est dans les développements moraux qu’il est le plus visible, quand ces plumitifs de bas étage entreprennent de justifier des crimes tels que les exécutions d’otages. (…) C’est que précisément, le style se fonde, en dernière analyse, sur la justice. Seul, l’homme juste peut aussi savoir comment on doit peser le mot, la phrase. Pour cette raison, on ne verra jamais les meilleures plumes au service de la mauvaise cause. » Scrutant le secret féminin : « Paris, 2 octobre 1942 : Il y a dans toute vie un certain nombre de choses que l’homme ne confie pas, même à l’être le plus proche. Elles sont semblables à ces pierres que l’on trouve dans l’estomac des poules ; la sympathie n’aide pas à les faire digérer. (…) Des filles de la Terre, pour sûr. Elles cachent dans leur sein des sciences terribles et solitaires, comme celle de la paternité. Ce sont là, en pleine bourgeoisie, de véritables abîmes médéens. L’image de la femme, par exemple, qui voit son époux cajoler durant des années un enfant qui n’est pas de lui. »

Octobre 1943. Cent vingt mille Juifs vivent dans le ghetto de Lotz. Ils y travaillent pour l’armement. Les déportés affluent sans relâche des pays occupés. Les exécutions en masse ébranlent les nerfs des bourreaux. Des fours crématoires sont construits pour faire passer les victimes de vie à trépas. Elles sont asphyxiées par les gaz d’échappement des camions qui les transportent. D’autres, placées nues sur une plaque de fer sont électrocutées… Bombardements. Massacres de part et d’autre.

Hitler gesticule. L’élite, dont Jünger fait partie, complote. L’attentat contre le Führer rate. Exécutions ciblées. Suicides. La troupe sauve sa peau en essayant d’atteindre le garde-manger.

Des succursales sont montées à Chicago sur les ruines des villes. Le technicien remplace la morale par l’hygiène, la vérité par la propagande. Les liens spirituels sont des rapports techniques, la communion une communication. Le nom des familles, un pseudo. L’écu et le blason des maisons un logo amnésique. L’État athée n’a qu’une sorte de serments valables : les faux serments ! Le reste est sacrilège. Lucifer éblouit, le Diable divise et Satan broie… Mais le chaos est propice à la création. Jean : Il faut que lui croisse et que je diminue (3-30)… « Paris, 17 avril 1943 : Choix d’une profession. Je voudrais être pilote d’étoiles. » Destin, plutôt que choix, de chevalier blessé à cinq reprises durant la Grande guerre et dont la force vitale fait œuvre.

*

Paris. Jünger rencontre le monde des arts et de la littérature : Picasso, Braque, Bonnard, Cocteau, Céline, Léautaud, Jouhandeau… Il lit l’apocalyptique Léon Bloy, qui avait fait mettre sur sa carte de visite : « Entrepreneur de démolitions ». Achète des livres. En reçoit. Lit. Écrit son journal. Un essai : Appel à la paix.

Jünger notait dans ses Carnets de guerre : « 8/10/15. L’indifférence envers les morts est massive, à peine les infirmiers en ont-ils traîné un derrière le parapet suivant qu’on recommence à plaisanter et à rire. » … Un siècle a passé. Les morts se relèveraient-ils, tels des morts-vivants, pour rire des vivants ? Ernst Jünger nous conforte : « Paris, 31 décembre 1943 : De toutes les cathédrales, seule tient la voûte des deux mains jointes. En elle seule repose l’assurance. ».

___________________

* C’est précisément ce à quoi travailla, dès 1917, Gottfried Feder, qui fut le créateur du Parti ouvrier allemand et qui lutta contre la servitude de l’intérêt du capital. Hitler lui tourna le dos en 1933 pour s’associer aux grands groupes industriels allemands.

Daniel Grenier

(Journal d’active 2014 – Nogent, 19 février)

©Les carnets d'eucharis

NOTICE BIO&BIBLIOGRAPHIQUE

Ernst Jünger est né en 1895 à Heidelberg. Héros de la Grande Guerre, il relate son expérience du front dans Orages d'acier, avant d'entreprendre des études de sciences naturelles et de philosophie, puis de se lancer dans le journalisme politique. Mais bien qu'incarnant un courant violemment nationaliste, il est hostile à Hitler et publie en 1939 Sur les falaises de marbre, roman allégorique dénonçant la barbarie nazie.

Tous ses journaux de guerre, de nombreux essais, dont Le Travailleur, et plusieurs romans ont paru chez Christian Bourgois. Très controversé en Allemagne pour son passé militariste, il connaît une vieillesse apaisée, vouée aux voyages et à l'écologie, et meurt en 1998 à 102 ans.

© Ernst JüNGER «Jardins et routes (journal 1939-1940) »

ISBN : 978-2-267-02605-4 | 304 pages, 8€

« Jardins et Routes (journal 1939 - 1940 »

Traduit de l'allemand par Maurice Betz, revue par Julien Hervier

Christian Bourgois Editeur, 2014

QUATRIEME DE COUVERTURE : Jardins et Routes succède à Feu et Sang. Le héros de la Grande Guerre achève de rédiger Sur les falaises de marbre, parabole sur le triomphe de la barbarie, puis il part pour la « drôle de guerre », où les deux adversaires se figent dans une étonnante immobilité. Lui-même ne s'illustrera qu'en sauvant un blessé. Dans sa hutte de roseaux, de l'autre côté du Rhin, il observe les lignes françaises par un hiver glacial et s'immerge dans les grands rythmes de la nature, en attendant le déclenchement de l'Apocalypse.

Ce sera l'offensive foudroyante de juin 1940 ; cheminant à marches forcées derrière les blindés victorieux, il n'en verra rien, sinon les images sinistres qui jalonnent la déroute française. Secourable aux prisonniers encore sous le choc, il s'interroge sur l'esprit du paysage et sur ceux qui lui ont donné forme, ces anciens vainqueurs qu'a balayés « l'étrange défaite ».

Rayonnement – ce titre tient tout d’abord compte de l’impression produite sur l’écrivain par le monde et ses objets, le fin réseau de lumière et d’ombres que ce monde crée. Multiples sont les objets, souvent contradictoires, souvent même polarisés, comme « Est et Ouest » et comme d’autres grands thèmes de notre monde qui s’entrelacent dans notre être intérieur.

Il existe aussi des rayonnements clairs et obscurs. Totalement obscurs sont les vastes lieux d’épouvantes qui ont surgi dans ce monde depuis la fin de la Première Guerre mondiale, et qui prennent une extension sinistre. Ce sont eux qui jettent une ombre sur la plus petite de nos joies.

--------------------------------------------------------------------------- 16

Kirchhorst, 1er juin 1939.

Le vieux chêne abattu près de Groβhorst. Nous y allons par de chauds après-midi et nous y faisons notre chasse subtile. Les cérambycidés, de velours noir, avec des bandes d’hiéroglyphes de velours jaune. Dans leur ardeur à se couvrir, ils errent sur l’écorce chaude, titubant de fougue amoureuse et de soleil, s’attardent encore quelques instants après s’être séparés, comme éperdus, puis s’envolent rapidement. Ensuite le Phymatodes rouge, en feutre pourpre, que je n’avais rencontré jusqu’alors qu’une seule fois, en 1915, près de Saint-Léger, en France. En outre les buprestidés dont le Chrysobothris est le plus joli spécimen. Il déploie ses élytres, couleur d’airain, avec des creux dorés, sous lesquelles paraît la seconde paire d’ailes, semblables à des dessous de soie verte et brillante. Et beaucoup d’autres encore.

--------------------------------------------------------------------------- 68

***

Neufchâteau, 25 mai 1940.

Le matin, nous faisons route par Martelange. Là-bas le pont est détruit, ainsi que beaucoup de maisons, sans doute à la suite d’explosions de mines. Çà et là on revoit déjà les paysans travaillant dans leurs champs. Est-ce confiance, est-ce un instinct d’insecte, qui pousse l’homme en pleine destruction à se remettre infatigablement à l’œuvre ? Tout en notant cette pensée, je me réponds à moi-même non sans amusement : « Et toi, ne tiens-tu pas ton journal ? »

--------------------------------------------------------------------------- 189

© Ernst JüNGER «LA CABANE DANS LA VIGNE (journal 1945-1948) »

ISBN : 978-2-267-02611-5 | 512 pages, 10€

« La cabane dans la vigne (journal 1945 - 1948 »

Traduit de l'allemand par Henri Plard, révisé par Julien Hervier

Christian Bourgois Editeur, 2014

QUATRIEME DE COUVERTURE : Renvoyé dans ses foyers avant la fin de la guerre, Jünger assiste à l'agonie du Troisième Reich dans un vieux presbytère bondé de réfugiés, fuyant les bombardements et l'arrivée des Russes. Les villes allemandes flambent dans le feu du phosphore et quelques fanatiques voudraient voir le monde disparaître avec eux. Jünger ordonne de cesser toute résistance à l'arrivée des premiers chars américains ; ému, à l'exemple du prophète Isaïe, par l'image de la « Cabane dans la vigne » cernée par les ennemis victorieux, il tente de puiser dans les limites de son univers familier la force de surmonter l'épreuve.

La vie reprend petit à petit : il y a le bois à casser pour l'hiver, le jardin à cultiver, les survivants à revoir. Refusant de désespérer devant l'ampleur du désastre, Jünger espère que notre monde, parvenu au point zéro du nihilisme, saura le dépasser et connaîtra une nouvelle naissance.

SITES À CONSULTER

& autres ouvrages sur Ernst Jünger

LES DOSSIERS H

(Ernst Jünger)

Sur le site : L’âge d’homme Editions

| © Cliquer ICI

ERNST JÜNGER

(Biographie de Julien Hervier)

Sur le site : Editions Fayard

| © Cliquer ICI

15:09 Publié dans Daniel Grenier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Carte blanche aux Editions du Petit Pois

CARTE BLANCHE

Aux éditi•ns du Petit P•is

Poésie contemporaine

SAMEDI 22 MARS 2014

à 17h

La Librairie Le Chant de la terre

16 rue Joliot Curie

30130 Pont-Saint-Esprit

Trois duos d'auteurs en lecture pendant vingt minutes chacun :

Arnaud Savoye et Nathalie Riera

Vincent Calvet et David Zorzi

(présentation des livres de la collection Correspondances)

Stéphan Causse et Cécile Boisson

Arnaud Savoye, Nathalie Riera, Vincent Calvet, Stéphan Causse

Les lectures seront entrecoupées d’entretiens.

La rencontre sera suivie d'une signature et d'un apéritif.

Sur le site : Les Editions du Petit Pois

| © ICI

Sur le site : Librairie Le Chant de la Terre

| © Cliquer ICI

Sur le site : Les Amis du Chant de la Terre

| © Cliquer ICI

14:42 Publié dans LECTURES PUBLIQUES, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

26/02/2014

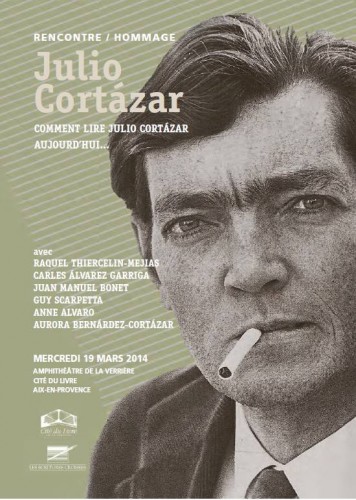

Les écritures croisées : rencontre/hommage JULIO CORTAZAR

Les Écritures Croisées

vous invitent à la rencontre / hommage

Julio Cortázar

Comment lire Julio Cortázar aujourd’hui

avec

Aurora Bernárdez-Cortazár

(traductrice, épouse de Julio Cortazár)

Raquel Thiercelin-Mejias

(Maître de Conférences honoraire au département d’études hispaniques

et hispano-américaines de l’Université de Provence, traductrice)

Carles Alvarez Garriga

(critique littéraire, éditeur)

Juan Manuel Bonet

(Écrivain, poète, critique d’art, directeur de l'institut Cervantés à Paris).

Guy Scarpetta

(Romancier, essayiste et universitaire)

lecture par Anne Alvaro (comédienne)

Interprétariat Claudine Rimattei

Mercredi 19 mars 2014 à 18 h 00

Amphithéâtre de la Verrière / Cité du Livre

Aix-en-Provence

ENTRÉE LIBRE

CONTACT : LES ÉCRITURES CROISÉES

ecriturescroisees2@yahoo.fr - Tél. 04 42 26 16 85

Julio Cortázar est né en Belgique en 1914 ; il grandit en Argentine où sa famille fait son retour en 1918. Dès son enfance, la lecture lui donne la sensation de s’affranchir du temps et de l’espace. “Il y a eu un monde parallèle, perméable, mêlé au monde de tous les jours, celui de l’école et de la maison, et moi j’évoluais de l’un à l’autre”. Le fantastique est pour lui une perception plus qu’une idée abstraite ; il n’a pas de rapport conventionnel au langage : les mots ne servent pas seulement à nommer, mais forment une matière vivante. De 1928 à 1935, il étudie à l’École normale de Buenos Aires, découvre la littérature contemporaine européenne, le surréalisme et l’écriture automatique. À 21 ans il obtient le diplôme de professeur de lettres, enseigne et traduit des textes de fiction. Opposant au gouvernement de Perón, il s’installe définitivement en France en 1951, travaillant comme traducteur à l’Unesco. À partir des années 60, Cortázar est une figure majeure de la littérature latino-américaine. Auteur engagé, il soutient la révolution cubaine et s’oppose aux généraux Pinochet et Videla. Julio Cortázar publie plusieurs romans dont Les Armes secrètes, Tous les feux le feu, Lelivre de Manuel ou Marelle qui est une œuvre littéraire expérimentale, mélange de monologue intérieur, d’humour irrévérencieux, de prouesses techniques et de langage novateur et poétique, permettant au lecteur de choisir entre une lecture linéaire et une lecture non linéaire. En 1981, il reçoit la nationalité française. Il meurt de leucémie le 12 février 1984 à Paris. Parmi les adaptations cinématographiques de ses œuvres, il faut noter Blow-up d’Antonioni et Le GrandEmbouteillage de Comencini.

17:35 Publié dans Julio Cortazar, VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

21/02/2014

Gueorgui Pinkhassov

19:22 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Tararira : le film perdu de Benjamin Fondane

●●●

…

Tararira : le film perdu de Benjamin Fondane

d’Andrea Cohen et Gaël Gillon

Photographie de tournage de TARARIRA

© Archive d’Olivier Salazar-Ferrer

Site officiel | © France-Culture

____________________________________________________________________________

■■■ Cet atelier évoque l’histoire incroyable de ce film perdu, tourné à Buenos Aires en 1936 par Benjamin Fondane, (1898-1944) poète et philosophe roumain installé à Paris. La grande dame des lettres argentine Victoria Ocampo, dans son livre « En Témoignage », rappelle la venue à Buenos Aires de l’écrivain à son initiative. C’est grâce à elle et aux membres du quatuor Aguilar que Fondane pourra réaliser un film, conçu dans un esprit totalement dadaïste. « Si j'étais libre, vraiment libre, je tournerais un film absurde, sur une chose absurde, pour satisfaire à mon goût absurde de liberté” avait déclaré Fondane en 1933. Quand le montage a été terminé Fondane est retourné en France, son pays d’adoption. Pour des raisons ignorées, le film n’a pas été distribué. Toutes les tentatives de Fondane pour le récupérer échoueront et les copies existantes (à Paris et à Buenos Aires) disparaîtront après la guerre. On imagine que si Tararira avait été une réussite, Benjamin Fondane aurait pu s’installer en Argentine et éviter sa fin tragique, dans une chambre de gaz Auschwitz en 1944...

Pour retracer l’histoire du film nous entendrons les témoignages des spécialistes de l’œuvre de Fondane et de son activité de cinéaste et la lecture des fragments des lettres que l’auteur a envoyé à sa sœur et sa femme pendant le tournage.

À propos du film Tararira (1936)

Tararira est le seul film réalisé entièrement par Fondane à Buenos Aires pendant l’été 1936. C’est un long-métrage noir et blanc tourné en 35 mm, produit par la Falma Film dirigée par Miguel Machinandiarena. Le scénario en espagnol met au premier plan les quatre musiciens entraînés dans une série d’aventures burlesques, interprétés par les musiciens d’un célèbre quatuor de luths des années 1930 (Pepe, Paco, Ezequiel et Isabel Aguilar). La musique du film, écrite par Paco Aguilar, est composée d’adaptations pour luths de Mozart, Haydn, Albéniz, Ravel, Brahms ou de mélodies yiddish.

Invités

Olivier Salazar-Ferrer, Ramona Fotiade, Michel Carassou (spécialistes de l’œuvre de Benjamin Fondane et responsables de l’Association Benjamin Fondane) :

http://www.benjaminfondane.org/association-benjamin-fondane.php

Antonio Navarro, luthiste, fondateur du nouveau quatuor Paco Aguilar qui a repris la formation et le répertoire du quatuor Aguilar

Silvia Baron Supervielle, poète, auteur de la préface du livre de Victoria Ocampo « En témoignage »

Et les voix de Victoria Ocampo, interviewé en France par Viviane Forester en 1971

Et de Chola Asencio, interviewé à Buenos Aires par Eve Grilliquez en 1997 à propos du film Tararira dans lequel elle a participé en tant que comédienne.

Textes lus par Patrice Bornand et Clara Chabalier

Musiques enregistrées par le quatour Aguilar entre 1930 et 1940 (archives d'Olivier Salazar-Ferrer)

Musiques du film "Tararira" enregistrées par le nouveau quatour "Paco Aguilar" (direction Antonio Navarro)

Musique originale: "Palettes" d'Andrea Cohen

Instrumentistes :

Elena Andreiev (violoncelle)

Yaïr Benaïm (violon)

Francisco Luque (guitare)

Carol Robinson (clarinette)

Archives sonores : INA et Olivier Salazar Ferrer.

Un grand merci à Olivier Salazar Ferrer pour son aide précieuse.

Remerciements aussi à Gonzalo Aguilar, et à Esther Casado.

14:06 Publié dans Benjamin Fondane, ROUMANIE, VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

19/02/2014

Camille de Toledo, L'inquiétude d'être au monde, éd. Verdier (une lecture de Geneviève Liautard)

●●●

UNE LECTURE DE Geneviève Liautard

…

L’inquiétude d’être au monde

Camille de Toledo

Editions VERDIER, 2012

Collection Chaoïd

Site officiel | © http://www.editions-verdier.fr/v3/oeuvre-linquietudedetreaumonde.html

____________________________________________________________________________

■■■ L’auteur de ce chant met le doigt sur ce point sensible de notre cœur et appuie de toutes ses forces pour briser la concrétion qui en obstrue l’accès.

Quelle force dans ce recueil qui mêle prose et poésie dans une forme très libre dont on pourrait au premier abord se demander si elle est bien utile.

Mais bien sûr qu’ils sont utiles ces vers dont le rythme, la musique, les mots diffractés, réveillent - si besoin était encore après avoir lu : Je pense au père qui attend son enfant, le soir, et prie, en silence. Il ne croit pas en Dieu.

Quelque chose va avoir lieu, va ressurgir, nous le pressentons, quelque chose de terrible que nous avons oublié, que nous avons relégué au plus profond, quelque chose d’essentiel pourtant. Le visage du père… le visage d’Anna… Ettore !... là où il était, il ne reste que l’effroyable vide… voilà ce que Camille de Toledo nomme inquiétude et dès le début de ce livre, nous savons qu’il parle de nous et de ce que nous ressentons tous à des degrés divers dans nos vies, de ce qui empoisonne ce début de siècle. Cet impossible apaisement qui grandit avec l’âge il vient de loin, il suffit de se souvenir…

Du temps où l’homme était encore au centre, la nature maîtrisée, paisible… souvenir, nostalgie ! Que s’est-il passé pour que l’inquiétude se glisse ainsi dans le corps des choses ?

L’inquiétude est le nom

que nous donnons à l’impermanence

Et s’en suit ce que nous pressentions, le triste cortège des horreurs passées et présentes qui ont fait et continuent à faire de ce continent, un continent d’assassins.

Camille de Toledo parle en son nom de l’Europe, de son histoire, de ses langues. Et de ces dernières, il se méfie : langues impériales, coloniales, nationales, où l’on sait plus qu’ailleurs, comment les mots fabriquent des tueurs,

-et voilà qu’il agite devant nos yeux des images que notre société, passé l’effroi de la révélation, s’empresse d’oublier tant nous sommes abreuvés, par l’entremise des écrans, de massacres au quotidien : une île de Norvège, une école aux Etats-Unis ; il remonte l’Histoire, Grande Guerre, Shoa, élargit le spectre aux caprices de la terre…-

Il en parle sans concession,

Car l’Europe persiste,

supérieurement honteuse

de ce qu’elle a pu dire : Nous sommes, nous,

tandis que vous n’êtes pas.

...

...

Vous n’êtes rien, Nègres ou Juifs ou Indiens

vous n’êtes pas digne de brûler

dans le foyer de l’être.

Europe où des bêtes dociles sont abreuvées par les mots nations, identités, assurances, médicaments. Mots de clôtures qui, d’une main, attisent les peurs, et de l’autre, offrent les services de leurs chiens.

Et puis ce leitmotiv,

Comment est-ce arrivé ?

Orgueil, éloignement, indifférence, alors qu’il faudrait re-lier le mot Terre et le mot Homme

Comme dans le Cahier de Césaire

par le trait-d’union. Dans l’antre des langues

qui porte la mémoire de notre immersion.

alors qu’il faudrait se réinscrire

dans le cycle des naissances

et des disparitions.

et qu’il ne faudrait pas chercher de faux remèdes à notre inquiétude.

La consolation est la grande tentation du siècle débutant.

Ne cherchons pas dans le monde la parole, le mot, la figure de la consolation. Essayons de nous tenir, dans l’inquiétude, sans nous soumettre. Ne déléguons plus nos vies aux consolateurs.

Malaise

J’ai vu après le massacre de Colombine

aux Etats-Unis, les gamins s’emparer

du joystick de la simulation

…

… pour se guérir

de l’effroi, de l’inquiétude

Nous ne sommes plus dans le phénomène de catharsis des tragédies antiques où il ne faisait aucun doute sur le bien et le mal, le bon et le méchant. Aujourd’hui, les/nos enfants peuvent endosser tout aussi bien la tenue du premier que du second souvent bien plus attractive.

Camille de Toledo pousse le trait jusqu’à l’extrême. Son poème s’ouvre sur l’angoisse de perdre un enfant et se referme sur l’enfance en criant à non assistance à personne en danger.

Les gamins ne croient plus ce qu’ils voient.

Ils savent que tout, désormais

Est susceptible de se métamorphoser.

Qui prépare les enfants à ce temps nucléaire ?

Ce trentenaire est lui-même concerné. Lui qui est né bien après les catastrophes inscrites dans les mémoires, dont il est pourtant lourdement chargé, s’autorise à dire :

Nous ne sommes pas préparés.

Voilà la grande faute.

comme si la génération de ses grands-parents l’avait été par la force des choses, ayant vécu la/les guerres, celle de ses parents nés dans un pays apaisé, n’ayant pu/su opérer cette transmission.

Le lecteur pris à témoin tout au long de ces pages, est invité/accueilli dans une forme de sagesse résignée : nous ne demandons rien d’autre qu’un peu de paix.

Mais cette prière, nul n’est là pour l’entendre…

…sauf le poète dont il a endossé le rôle et qui porte à bout de langue l’espoir en forme d’utopie.

***

Camille de Toledo nous dit :

"Ce texte, écrit pour la Maison du Banquet et des générations, a été lu le 8 août 2011 à Lagrasse. La décision de le publier est indissociable, en moi, d'un espoir de voir les mots agir sur et dévier l'esprit contemporain de l'Europe."

Le 8 août, soit 15 jours après la tuerie d’Utoya.

Geneviève Liautard

24 janvier 2014

© Les Carnets d’Eucharis

____________________________________________________________________________

■■■Camille de Toledo de son vrai nom Alexis Mital, né le 25 juin 1976 à Lyon (France) est écrivain mais aussi vidéaste, musicien et photographe.

Camille de Toledo | © Ghila Krajzman

L’inquiétude est le nom que nous donnons à ce siècle neuf,

au mouvement de toute chose dans ce siècle.

Paysages ! Villes ! Enfants !

Voyez comme plus rien ne demeure.

Tout bouge et flue.

Paysages ! Villes ! Enfants !

L’inquiétude est entrée dans le corps du père qui attend son fils,

comme elle s’est glissée, un jour, dans le corps des choses.

C’était hier. C’est aujourd’hui.

Ce sera plus encore demain.

L’inquiétude de l’espèce, des espèces,

et de la Terre que l’on croyait si posée,

qui ne cesse de se manifester à nous,

sous un jour de colère, au point qu’on la croirait

froissée ou en révolte.

|

|

|

22:15 Publié dans Geneviève Liautard, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Jean-Louis Giovannoni - Voyages à Saint-Maur, Champ Vallon 2014 (une lecture de Tristan Hordé)

●●●

UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ

…

Voyages à Saint-Maur

JEAN-LOUIS GIOVANNONI

Editions CHAMP VALLON, 2014

Site officiel | © http://www.champ-vallon.com/Pages/Pagesrecueil/Giovannoni1.html

____________________________________________________________________________

■■■ Le pluriel du titre oriente vers des relations anciennes qui conduisaient le lecteur vers les Amériques ou le Moyen Orient (Voyages à Athènes, Constantinople et Jérusalem, 1602-1605), ou l'on peut penser à ces explorations des ressources et du patrimoine d'une région (Louis Jouve, Voyages anciens et modernes dans les Vosges, 1838), mais Saint-Maur n'est pas en Martinique ou dans l'Océan Indien, c'est une ville du Val-de-Marne. Il ne s'agit donc pas de voyages dans l'espace, mais dans le temps, le récit débuté au printemps 1981 s'achève le 21 décembre 2012. Sont mêlés les parcours réels dans la ville (seulement les cinq premiers voyages) et les souvenirs reconstruits ou imaginés, notamment à partir de photographies, l'une achetée aux Puces et quatre prises par la mère du narrateur. Le récit est précédé d'un croquis avec la légende « La commune de Saint-Maur-des-Fossés est quasiment encerclée par la Marne... », le dernier "voyage" rappelle, grâce à la vue aérienne, « La Marne entoure Saint-Maur » : fin des voyages comme si rien n'avait bougé.

On sait, par le poème Mère1, l'importance qu'a eue pour Giovannoni sa mère, morte en 1974, dans sa décision d'écrire, et ce n'est pas hasard si le premier chapitre est introduit au présent par l'annonce de son décès et l'indication de son adresse, but du voyage : « Ma mère est morte. Elle habite au 23, avenue Jean-Jaurès », et l'ensemble du récit est organisé autour de ce lieu qui semble pourtant ne pouvoir être atteint. Le narrateur ne s'y rend pas au cours du premier voyage, non plus lors du second : « Impossible d'aller au 23 », « Je saute le 23 ». Pour le troisième, les choses sont plus simples, le narrateur ne sort pas de chez lui et un poème titré "Le corps immobile", précède une plongée dans les souvenirs. Ce n'est que pendant le quatrième voyage qu'il pousse le portail du "23", ce qui déclenche (« C'est parti" ») un flot de souvenirs d'enfance. Le "23" ne réapparaît que dans le dernier chapitre où le narrateur retourne dans un Saint-Maur virtuel à l'aide de Google Maps ; alors : « Le 23. / Je monte le curseur. / Impossible d'entrer. L'image se brouille. »

Ces retours à Saint-Maur ne sont que très partiellement dans un présent et encore se limitent-ils à quelques endroits, énumérés dans le dernier chapitre, notamment le cimetière, la place Galilée, l'avenue Jean-Jaurès, la Marne et la passerelle — et le bus 111. Les quatre premiers parcours sont effectués en 1981 au rythme des saisons, du printemps à l'hiver, le cinquième en septembre 1982 ; ensuite, les repères temporels sont absents : tout se passe dans le passé des souvenirs, partiellement étayés par des photos. Parmi les images fortes se détache une figure féminine dont le portrait est à peine esquissé, celle de la grainetière chez qui le narrateur enfant, amoureux silencieux, venait acheter des pommes de terre ; elle lui a donné une brochure sur les nuisibles du jardin, ce qui a entraîné toute une série d'observations. Cette figure revient, présente absente dans un retour rêvé à Saint-Maur : la nuit, le narrateur voit dans la boutique des vêtements de la femme sur une chaise.

Le narrateur observe, sans cesse, dans ses journées à Saint-Maur les modifications du paysage urbain. Mais le réel disparaît régulièrement et surviennent des faits étranges. Par exemple, une femme et un enfant le fixent dans le bus 111, se lèvent quand il se lève et le suivent quand il descend, mais il remonte très vite juste avant la fermeture des portes — s'agit-il du narrateur enfant et de sa mère dans un autre temps ? Auparavant, au cours du premier retour à Saint-Maur, quand il est sur les bords de la Marne, il note : « Tout le monde me regarde » ; plus loin dans le temps, il relève encore, « On me regarde ». L'enfant lui-même est guetté par le propriétaire du petit immeuble ou, d'une autre manière, par une voisine très âgée, Mme Yvette, dont le fils Dédé sort périodiquement de l'asile. D'autres éléments sont à la frontière du réel et de l'imaginaire, ainsi la masse d'écrevisses remontées de la Marne, la barque noyée..., et quand l'enfant se réfugie dans un appentis à l'abri des regards, c'est pour voir le monde à travers une vitre déformante qui, comme un kaléidoscope, transforme l'aspect des choses. Par ce biais, il réinvente à son gré l'univers : « je ne me lasse pas de faire et de défaire. Un monde en un clin d'œil. »

Les lieux nommés existent — on peut aisément le vérifier —, l'espace est donc précisément délimité mais, ici et là, des énoncés, parfois très brefs, sans lien avec le contexte, accroissent le sentiment que la frontière entre réalité et imaginaire est très poreuse, ce que renforce l'absence de repères chronologiques et la construction même du récit, formé de courtes séquences souvent indépendantes les unes des autres. Le lecteur passe d'un jardin la nuit, où « Les objets articulent de petits cris », auxquels le narrateur répond, à une scène dans une chambre d'hôpital dans la séquence suivante et l'on peut imaginer qu'il s'agit des derniers moments de la mère. Le douzième et dernier voyage, entrepris en 2012 à partir de Google maps, ferme le récit. L'image sur l'écran de l'ordinateur ne suscite plus les souvenirs et puisque la ville ne peut plus être un mélange de réalité et de rêve, elle n'a plus à être : « Zoom arrière. / Saint-Maur s'enfonce. / Fermeture de session / en cours... »

Tristan Hordé, février 2014

© Les Carnets d’Eucharis

____________________________________________________________________________

SITE À CONSULTER

[Huitième voyage à Saint-Maur]

Sur le site : Terres de Femmes

| © Cliquer ICI

■■■JEAN-LOUIS GIOVANNONI

Ecrivain et poète français, né à Paris en 1950. Il a exercé le métier d'assistant social, pendant plus de trente cinq ans, dans un hôpital psychiatrique parisien. Il effectue aussi des lectures de poésie dans les prisons. Il fonde en 1977, avec Raphaële George, la revue Les Cahiers du doublequ'il codirige jusqu'en 1981. De 2005 à 2007, il est membre du comité de rédaction de Nouveau Recueil.

Juste pour situer

Voyages à Saint-Maur tourne autour du 23, avenue Jean-Jaurès, à Saint-Maur-des-Fossés où ma mère vivait dans un studio (fin des années 50, début des années 60) avec son chat Pompon et deux poissons rouges.

Un autre axe détermine l’avancée de ce livre : les photos d’un petit garçon de huit ans, retrouvées dans une boîte à chaussures. Cinq d’entre elles ont pour décor les bords de Marne (passerelle de la Pie, quai de Bonneuil), les deux autres ont été prises dans le jardin du 23, avenue Jean-Jaurès. Les dates sont précisées à l’arrière de chacune d’entre elles. Le photographe est ma mère. Une dernière photo représente un enfant inconnu ayant à peu près le même âge que le premier et faisant du surplace sur un vélo. Ce document a été acheté aux puces de Saint-Ouen dans les années 1980. Aucun prénom ou nom ne figure à l’arrière, si ce n’est la marque Kodak imprimée et la référence : B 546.

(EXTRAIT)

|

|

|

1 dans Jean-Louis Giovannoni, Garder le mort, suivi de Mère, préface de Bernard Noël, Fissile, 2009.

21:47 Publié dans Jean-Louis Giovannoni, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Jonathan Williams, Portraits d'Amérique (éd. Nous, 2014)

●●●

…

Portraits d’Amérique

JONATHAN WILLIAMS

Editions NOUS, 2014

NOW

TRADUCTION & EDITION |Jacques DEMARCQ

Introduction de Rachel Stella

Site officiel | © http://www.editions-nous.com/main.html

William Carlos Williams (1883-1963) dans son jardin, 9 Ridge Road, à Rutherford, New Jersey. Ce devait être vers la fin de l’automne 1961, quelque seize mois avant sa mort. À la fin de sa vie, le docteur avait perdu la rudesse qu’on lui attribuait, même si j’imagine qu’il a toujours été généreux, simplement exaspéré par la fréquentation d’un monde insensible. Il tenait sa force de sa vulnérabilité, de sa « féminité » dans un univers de mots et de fleurs. C’est un de ses attraits pour les nouvelles générations d’écrivains américains, hommes ou femmes. Je n’oublierai jamais la gentillesse qu’il a montré envers mes efforts de poète et d’éditeur débutants : « C’est une chose étrange, m’écrivait-il, que le “nouveau”, catégorie où je range ce que vous faites. D’abord ça choque, voire dégoûte un homme comme moi, puis au bout de quelques jours, ou d’un mois, d’un an, on se précipite l’eau à la bouche, comme devant un fruit, une pomme en hiver… »

(p.15)

Mina Loy (1883-1966) à Aspen, Colorado, en 1957. En 1921, Ezra Pound écrivait à Marianne Moore : « Et puis, entre nous, y a-t-il quelqu’un aux États-Unis à part vous, Bill [W. C. Williams] et Mina Loy, qui puisse écrire en vers un truc intéressant ?» Que s’est-il passé ? Les malheurs de sa vie privée ont fait disparaître Mina Loy. Jargon Press a publié son Lunar Baedeker & Time- Tables en 1958, sans grand écho ; puis en 1979, tout ce qui a pu être retrouvé de son meilleur livre, The Last Lunar Baedeker. Le problème, comme l’a écrit Rexroth, c’est qu’« elle a sans doute été ignorée du fait de l’exception absolue que constitue son œuvre. D’ordinaire, la poésie érotique est lyrique. La sienne est élégiaque et satirique. Elle est aussi drôle que Volpone ou le dénouement du Jin Ping Mei. Les gens n’aiment pas ce genre de poésie. » C’était une très belle femme d’une extrême intelligence. Sa tombe, dans un bosquet des Rocheuses, est peu visitée.

(p.16)

12:26 Publié dans Nous | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/02/2014

Ritratti di Poesia - Nathalie Riera

●●●

12 février 2014

Ritratti di Poesia

8ème édition

Variazioni d’erbe (frammento)

Laddove fioridove frecce

mon autobiographie est faite de muscles et d’affects

écriture sans hermétisme sans engagement

l’encore plus fleuri en amont du bruit

aux syllabes volatiles des ornements défaits du corsage tourner les pages caresser le cuir du langage et les voyelles de jouir font tinter ta gorge

l’écriture ma botanique mes renouées des ruisseaux mes poivres d’eau les acryliques du verbe bondissent mes graves et mes aigus feulement des flux et replis mes panthères de pierres

le voci grigie n’ont pas vie de liesse alors ad alta voce se répète se blesse l’éclat au pré fleuri de la robe au beau vert de la nudité aux pétales de la langue dans un son prolongé

***

Variations d’herbes (extrait)

là où fleurs où flèches

la mia autobiografia è composta di muscoli e affetti

scrittura senza ermetismo senza impegno

il più fiorito ancora a monte del chiasso

alle sillabe volatili asole sbottonate della camicetta girare le pagine accarezzare il cuoio del linguaggio e le vocali di godere fanno risonare la tua gola

la scrittura mia botanica mio riannodarsi dei ruscelli miei granelli d’acqua gli acrilici del verbo guizzano i miei gravi e i miei acuti ringhio dei flussi e di spire mie pantere di pietre

le voci grige (1) non hanno vita festante allora ad alta voce (1) si ripete si ferisce lo scintillio fino al prato fiorito del vestito dal verde sgargiante della nudità dai petali della lingua in sonorità prolungata (1)

(1) In italiano nel testo.

***

Nathalie Riera, Variations d’herbes, 2012

© Les Éditions du Petit Pois • Béziers

http://cordesse.typepad.com/leseditionsdupetitpois/

…

Ritratti di Poesia

In viaggio con la poesia

ottava edizione, 2014

Roma, 12 febbraio 2014

Tempio di Adriano – Piazza di Pietra

Vincenzo Mascolo

(directeur artistique de Ritratti di Poesia, manifestation promue par la Fondation de Rome

direttore artistico di Ritratti di poesia, manifestazione promossa dalla Fondazione Roma)

Nathalie Riera avec Elena Chiti (traductrice éditoriale : arabe, italien, français)

Vincenzo Mascolo (à gauche)

Nathalie Riera (au centre)

Elena Chiti (à droite)

TEXTES |Nathalie Riera

TRADUITS PAR |Francesco Marotta, Viviane Ciampi et Isabelle Attali

INSTANTANÉS NUMÉRIQUES |Sabine Péglion

Site officiel | © http://www.fondazioneroma.it/it/1619.html

:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Avec mon amie, la poète Sabine Péglion, en direction du forum romanum (le forum romain)

L’architecte iconoclaste, écrivain et performer Hugues fj Rolland

en discussion improvisée avec Vincenzo Mascolo

Au sortir d’une très longue journée (de 9h30 à 21h30)

consacrée à la poésie sous toutes ses formes, devant le Temple d’Hadrien

Nguyen Chi – Trung (Vietnam)

Mohammed El Amraoui (Maroc)

Lello Voce (Italie)

La Plage d’Ostie (vue aérienne)

Nathalie Riera | © Les Carnets d’Eucharis

Feeling is first (extrait)

flexusflorens

I

Socle sans rythme l’éloquence à genoux

sous la plante des pieds la paupière

cuisses flexus glissent les phonèmes

percussions de l’œil

entendez de mon corps le son du cuivre et son aubade

de terre brune

de mon corps un Bois sacré

la vie et la chair sont controverses

pulsatrices géométriques elliptiques

sans ailes et sans voyelles

l’œil et le vide en tête à tête

me vertigent

me palpitent

l’abîme est sans virgules

chaise vide

louvoiement des verticales en orgasme

louve de mon pouls cou ployé

de mon corps un Bois sacré

que nul n’oublie

***

Feeling is first (frammento)

flexus florens

I

Zoccolo senza ritmo l’eloquenza inginocchiata

sotto la pianta dei piedi la palpebra

cosce flexus scivolano i fenomeni

percussioni dell’occhio

ascoltate del mio corpo il suono del rame e l’alba sua

di bruna terra

del mio corpo un Bosco sacro

la vita e la carne sono contraddittorie

pulsanti geometriche ellittiche

né ali e né vocali

l’occhio e il vuoto a tu per tu

m’invorticano

mi palpitano

l’abisso è senza regole

vuota sedia

destreggiarsi delle verticali in orgasmo

lupa del mio polso collo piegato

del mio corpo un bosco Sacro

che nessuno dimentica

Nathalie Riera, Feeling is first/Senso é primo

– Collection « 1 et 1 » : un artiste et un écrivain – sur les peintures de Marie Hercberg

© Galerie Le Réalgar, 2011

Traduzione dal francese di Viviane Ciampi

19:11 Publié dans Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

06/02/2014

Pause

Les Carnets d’Eucharis font la pause

du 7 AU 13 Février 2014

Je serai en lecture le 12 février 2014

RITRATTI DI POESIA

8ème édition

ROMA

15:22 Publié dans Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

31/01/2014

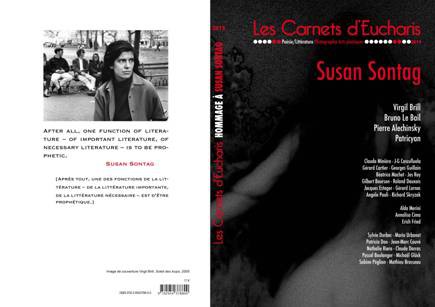

Susan Sontag, Les Carnets d'Eucharis - par Marie-Christine Masset

●●●

UNE LECTURE DE

MARIE-CHRISTINE MASSET

…

SUSAN SONTAG, LES CARNETS D’EUCHARIS, NATHALIE RIERA

Avec l’aimable autorisation de Marie-Christine Masset

L’article paraîtra dans le prochain numéro :

N°12 - Mars, 2014

Site | © http://www.revuephoenix.com/

RevuePhoenix

9 rue Sylvabelle

13006 Marseille - FRANCE

___________________________________________________________

■■■

En liminaire de l’ouvrage, dans son entretien avec Richard Skryzak, Nathalie Riera nous éclaire sur sa volonté de n’avoir pas à choisir entre le support numérique et le papier pour «faire circuler, faire (re)connaître, et pourquoi pas faire admettre que notre attention à la littérature et à l’art est la liberté de l’homme et de l’esprit.» Personne n’ignore plus la revue de poésie en ligne : Les Carnets d’Eucharis, active depuis 2008, son audace, sa richesse et ce nécessaire parti-pris d’offrir à l’internaute «le mouvement du sang», celui de la création dans les domaines de la poésie, de la littérature, de la photographie et des Arts Plastiques. Ce numéro 1 version papier consacré à Susan Sontag est un manifeste pour la littérature : «ce qui chez Susan Sontag résonne en moi ? Rien de plus important que cette volonté de ne pas occulter en littérature la dimension d’expérience, ne pas faire de la littérature désincarnée». Les contributions (neuf) éclairent le parcours de cette femme, son œuvre, ses combats, son refus du mensonge, du compromis, et cette interrogation comme le sens à donner à chaque mot : «La seule question qui vaille à propos d’un livre, un vrai, c’est : «Dans quel état va-t-il laisser la littérature ?»

Ses œuvres sont éclairantes : « La première tache de l’écrivain n’est pas d’avoir des opinions mais de dire la vérité » écrit-elle dans Garder le sens mais altérer la forme », elle n’hésite pas à se confronter aux combats du monde, ira sur le terrain : Vietnam, Kosovo, chercher la vérité, sa vérité « sa révolution intérieure » comme l’écrit si justement Angèle Paoli. Susan Sontag refuse le divertissement, son œuvre est sérieuse et, en conséquence, lisible. Elle sauve la littérature dont le dessein est d’être «prophétique».

Comme l’écrit Richard Skryzak : «les signes circulent» : Au pas du Lavoir (douze voix contemporaines), Le Chantier du Photographe, Traduction (plaisir de retrouver entre autres Alda Merini) et Recensions (dont un très riche portrait de Pierre Alechinsky) complètent ce numéro 1 papier qui peut, comme le dit Claude Minière, «se lire dans la main (dans la méditation)». A nous de reprendre cette phrase de Susan Sontag citée par Nathalie Riera : «Le poète est sauvé d’un égoïsme vulgaire par la force et la beauté de ses admirations.» Beau livre.

Marie-Christine Masset, janvier 2014

© Les Carnets d’Eucharis

SITE À CONSULTER

LES ARCHIVES DE LA REVUE

Sur le site : Phoenix

| © Cliquer ICI

SUSAN SONTAG

(1933-2004)

Susan Sontag

19:18 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Marie-Christine Masset, Nathalie Riera, Susan Sontag | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/01/2014

Anna Toscano - Ritratti di Poesia, 2012 (seconda parte)

16:52 Publié dans Anna Toscana | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Franco Marcoaldi

[Que dis-tu ? Que si je t’embrasse fort fort, j’ai quelque chance de plus d’échapper à la mort ?]

Dernières Parutions

2013

Franco Marcoaldi

©INTERNET | Franco Marcoaldi (à gauche) avec l’acteur Toni Servillo

« Le temps désormais compté »

Traduit de l’italien par Roland Ladrière.

Une lecture de Philippe Leuckx

L’Italien d’Orbetello, né en 1955, a écrit une quinzaine de livres, essentiellement des poésies, chez Einaudi et Bompiani. Il a, entre autres, obtenu plusieurs prix importants : le Viareggio pour « A mouche aveugle », le Prix Pavese pour « Animaux en vers », et pour ce recueil, traduit par Roland Ladrière, le Prix international LericiPea, en 2008.

Un poète, aux prises avec le temps, voilà un thème très souvent exploité, mais Franco Marcoaldi en donne une exploration à la fois intimiste et universelle. Sous l’égide de Paul, dans sa « Première épître aux Corinthiens », il cerne « ce temps désormais compté » dans les anses, les obscurités et les clartés de l’existence. Une approche ontologique donne même à penser que ce poète, par des côtés très lisible et très réaliste, sait aussi instiller à ses textes une bonne dose de réflexion voire de philosophie. L’existence nous est comptée, dès lors faut-il en assumer la charge ? Ou veiller à l’oublier dans les rets de la vie ordinaire ?

Dans une écriture qui alterne tout petits poèmes de quelques vers et longues laisses plus descriptives, l’auteur décline ses passions : l’archéologie du proche et la prise en compte des grands défis de l’existence, prise entre fête et mort.

La maison du poète est centrale : qu’elle soit reposoir d’écriture ou demeure natale à reconquérir dans la trame de ses vers. Le poète luministe happe des lueurs, des ambiances, renoue avec un temps de jadis :

Car quelque chose éternellement circule dans l’air –

va et vient.

…

Il suffit de desserrer

les cordages, de laisser couler

le temps sur ses tempes,

sans frayeur.

La maison devient pour ce passager du temps un « protectorat/ vaste et étriqué » et la figure du père, avec lequel il a conclu « avant que tu meures…une paix profonde et durable », traverse l’air natal, suscite une quête profonde, comme s’il fallait plonger aux racines de l’être familial qu’il est.

Cette paix, cette « sérénité », ce travail à l’ombre sur un temps qu’il faut exhumer et ramener au jour de l’écriture sont autant de repères que le poète de « Amore non amore » se donne pour avancer, peu à peu, dans la nasse de Chronos.

Le reflet, le miroir, la quête sont au cœur du livre : même les passants et les chiens ordonnent sa pensée et la route appelle les pas. « La marche », sans doute, pour affronter les distances avec ce temps « circulaire », quitte à se « brûler » à l’intensité d’un réel, qui chauffe la course et attise l’heure de vivre.

Car « Il n’y a qu’à vivre,/au fond » ou, dernier jalon d’une précieuse aventure avec soi : « De commencer à vivre,/ voilà de quoi il s’agit », vers qui closent le beau livre.