22/05/2014

Susanne Dubroff

SUSANNE DUBROFF CINQ POEMES / FIVE POEMS

Poèmes traduits par Raymond Farina

***

(Ingmar)

Gestes en accord avec ce qui a été donné

Tous les coups pris pendant l'enfance

Quelque chose qui lui dit :

Vas-y C'était bien sûr plus

qu'un homme qui veut vaincre.

Une fidélité ?

Acte après acte, peut-être calcula-t-il

prenant des risques comme les acrobates

Même au cours des premières années à Stockholm quand

tout ce qu'il pouvait faire c'était crier et insulter

mais assez longtemps et assez bruyamment pour que

quand les acteurs ne voulaient pas écouter le regardaient de haut

Victor Sjöström les saisît par la nuque

fît avec eux les cent pas devant le studio

silencieux la plupart du temps, mais en leur adressant

de temps en temps de claires de simples suggestions...

L'action, qui est après tout

une sorte de divine résistance est le rôle qu’on doit jouer

Assez disait-il de ce non-sens

les choses ont à faire sens

et à l’intérieur du petit cabinet blanc

l'enfant criant pour lui

persistait dans sa secrète terreur

de l'existence jusqu'à ce que prît forme

une Samothrace et que personne n'en fût

plus étonné que lui.

-------------------------

(Ingmar)

Gestures in accord with what has been given

All the knocks he took as a child

something telling him

Go on It was of course more

than a man wanting to win.

A faithfulness?

Acte after act perhaps calculated

the way acrobats shoulder the risk

Even in the early years in Stockholm when

all he could do was scream and curse

but long enough and loud enough so that

when the actors wouldn’t listen looked down on him

Victor Sjostrom grabbed him by the nape of the neck,

walked him up and down in front of the studio

silent for the the most part but now and then

giving him clear simple suggestions

Action which is after all

a kind of divine resistance is our part

Enough he said of this nonsense

things having to make sense

and inside the thin white closet

the child screaming to himself

persisted in the locked terror

of existence until it took form

a Samothrace and no one

was more surprised than he

-------------------------

(LES CHASES)

Ceux, dans les bus,

qui s'accrochaient à la courroie,

la femme de Jack Chase aimait les peindre.

Elle était, je pense, une sorte

d'Orozco des villes dortoirs des Etats-Unis.

Etait-ce à Quincy, après qu'ils aient quitté le Vermont

parce qu'il était trop vert - ces tableaux,

qui avaient chacun des couleurs insupportablement originales!

Petite dame, dodue, trapue, à la tignasse noire,

avec des socquettes et des chaussures à lacets, la cigarette

au coin de son sourire,

elle croyait à chaque pli et fossette

chaque soigneuse caresse d'étoffe. Où sont-ils aujourd'hui ?

Désaxés sur les roues du voyage ?

Offrant des miettes d'amour absurde, dont

le poète a dit que nous en avions ensuite la charge

même si nous n'en pouvions plus.

-------------------------

(The Chases)

The ones on buses,

who’d hang on by the strap,

Jack Chase’s wife, I think, a sort of

Orozco of the U.S. bedroom town.

Was it in Quincy, after they left Vermont

because it was too green – those paintings,

each unbearably colorful individual!

Small, plump, stumpy lady, shock of black hair,

oxfords and bobby socks, cigarette

in one corner of her smile,

she believed each crease and dimple,

Careful caress of cloth. Where are they now?

Splayed over the wheels of the journey?

Holding out bits of absurd love, for which,

the poet said we’re charged afterwards

even though we couldn’t possibly?

-------------------------

(FAIM)

I.

La faim est foi.

Cela se voit dans les yeux noirs

des enfants

dans Brot* de Käthe Kollwitz.

Ils croient en elle,

lèvent leurs assiettes,

tirent sur sa jupe,

qui couvre un corps

défait ;

II.

Selbst-bildnis*,

le regard las, déconcerté:

« Refuserai-je de prêcher ?

Plus de Nie wieder Krieg*

est-ce bien ce qu'ils veulent »

* Pain, 1924, lithographie de Käthe Kollwitz.

* Auto-portait, 1934, tableau de Käthe Kollwitz.

* Tu ne feras point

-------------------------

(HAMLET)

Un éclat

de ces rivières noires

sur lesquelles Ophélie

flotte comme la vérité.

Et ce jeune homme rendu fou, son vieux

couteau entre les dents,

regarde ! il attrape tous les verbes ;

Gertrude quitte indignée la scène.

-------------------------

(Hamlet)

A flash

of those dark rivers

on which Ophelia

floats like the truth.

And that maddened boy, the old

knife in his teeth

look ! He’s taking all the verbs ;

Gertrude’s flouncing off the stage.

-------------------------

(Djuna Barnes)

Aucune bravoure n'est jamais applaudie

et vous le saviez.

Moins que toutes les autres la bravoure

de la présence.

Elle s'est appuyée sur vous

et vous l'avez laissé faire;

ce fut tout.

Comme une vieille statue

qu'on n'a pas nettoyée,

avec ses pigeons, ses pigeons.

-------------------------

(Djuna Barnes)

No bravery is ever applauded

and you knew it.

Least of all the bravery

of presence.

She leaned into you

and you let her;

that was all.

Like some old, unwashed

Statue,

its pigeons, pigeons.

■■■Susanne Dubroff est née à Berlin en 1930. Elle a quitté l’Allemagne avec sa famille à l’âge de huit ans pour les USA. Elle vit dans le New Hampshire. Elève de Denise Levertov, elle a collaboré à de nombreuses revues telles que Tendril, Sou’wester, Southern Illinois University, Sonora Review (University of Arizona),The Christian Science Monitor, International Review of Poetry (University of North Carolina),The Bitter Oleander ( New York ), The Hampden-Sydney Poetry Review, The Mid-American Review, Luna (The University of Minnesota), Poetry, The Paris Review (New York), Circumference (University of Columbia). Ses poèmes ont été traduits en français et publiés dans les revues Arpa, La Barbacane, Lieux d’Etre et Le Journal des Poètes. Elle a participé à de nombreuses manifestations poétiques et a traduit des poèmes de Rilke, de Goethe, de Mallarmé et de Gustavo Adolfo Bécquer. Elle est également l’auteure des traductions de deux anthologies de poèmes de René Char : « Nothing Shipwrecks Itself » (Mid-American Review Press) et, plus récemment, « René Char, This smoke that carried us » (White Pine Press, New York, 2004). Parmi ses recueils récents figurent : « You & I » ( Kinsman Press,Franconia,1994 ), « The One Remaining Star » (WordTech Editions, Cincinnati, 2008) et “Saxophones Were Banned in Albania” (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012).

23:17 Publié dans Raymond Farina, Susanne Dubroff | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Steve Jansen

23:00 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques), VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Robert Lowell

■■■

Robert Lowell (1917-1977)

BIOBIBLIOGRAPHIE | Boston, MA, United States

Robert Lowell

sitting on a terrace, Paris, 1964

Black-and-white photograph; Fiber Base Silver Gelatine Print; white outline border

| © Cliquer ICI

AUTRES SITES

The Paris Review No. 25, Winter-Spring 1961

Robert Lowell, The Art of Poetry No. 3

Interviewed by Frederick Seidel

| © Cliquer ICI

From Robert Lowell’s Notebook | © Cliquer ICI

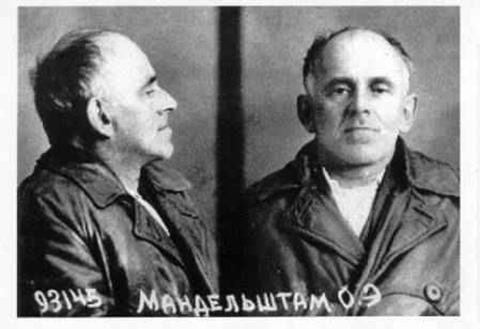

Nine Poems by Ossip Mandelstam

Robert Lowell, The Art of Poetry No. 3Ossip Mandelstam

translated by Olga Andreyev Carlisle and Robert Lowell

| © Cliquer ICI

22:33 Publié dans Robert Lowell | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Béatrice Machet-Franke, Macao Une grise épopée (une lecture de Geneviève Liautard)

●●●

UNE LECTURE DE GENEVIEVE LIAUTARD

…

© Béatrice Machet-Franke │ http://www.moniqueannemarta.fr/158399600

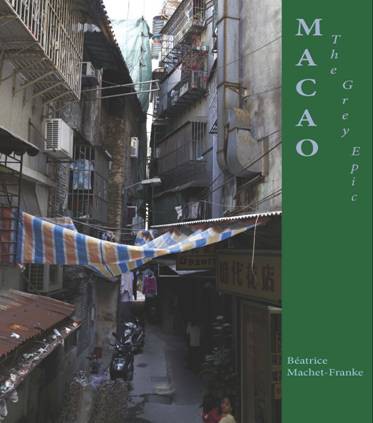

MACAO The Grey Epic

MACAO Une grise épopée

BÉATRICE MACHET-FRANKE

ASM Editeur, Poésie d’abord, 2013

Site éditeur | © http://asmacao.org

______________________________________________________________

■■■Qui pratique comme je l’ai fait au début, une lecture de traductrice, curieuse de superposer les mots dans les deux langues se rendra vite compte que Béatrice Machet brouille les pistes en s’offrant la possibilité d’une redéfinition/approche/complémentarité de ce qu’elle a voulu signifier. La parole bondit dans les deux langues ajoutant à l’écho une palette de couleurs et le lecteur capable de lire l’anglais, se trouve avec bonheur dans cet espace que Camille de Tolédo nomme le « commun », cet écart qui n’est pas la langue traduite mais le surcroît du signifié.

Tentation pourrait être pour l’auteur de nous égarer dans sa liberté de jongler avec le français et l’anglais mais il s’agit plutôt d’un foisonnement irrépressible, malicieux, accentué par le positionnement des deux « versions » sur la page, tantôt recto et verso, ou encore verso et recto, tout aussi bien haut et bas et inversement.

La découverte de Macao (mais dès son arrivée à Hong Kong) se fait sous les signes contradictoires du manque et de l’excès. Trop peu ce gris et beaucoup trop dans cette épopée poétique au cœur de la mégapole.

Trop peu, cette « fadeur » -dont le rapprochement avec l’idéal confucéen du « neutre » est évoqué à travers la parole de François Jullien en exergue du recueil et dont Béatrice Machet nous rappelle au fil des pages que c’est ce à quoi elle devra se confronter, ce qu’elle devra saisir.

Gris

sa volonté de non agression

son appel à l’accomplissement sa tenue

invertébrée

ou encore

grey floating grey rooted in the

erotic and sacred connection to the land

grey this native this mysteriously blurred reality of non-possession

**

est-ce fade est-ce gris l’un dans l’autre et l’autre dans l’un

combinaisons à l’infini pour que jamais ne s’ennuie

l’esprit humain

dont la nature

toute la nature

serait d’être

complétude par indétermination

sans saveur ou bien avec toutes

sans hypertrophie d’aucune

jusqu’au sans relief

…

Fade, neutre, gris mais aussi dans l’excès contraire, un trop plein dans lequel elle se sent ballotée et sans poids. Trop de bruit, trop de gens.

Et la nave va et marée humaine

me porte

**

Is this an ocean for poetry to be drifting

without any center

plus loin

Le marteau piqueur vrille sa mèche dans les tympans

une tranchée dans le trottoir

mosaïque noire et blanche démantelée

…

et encore

C’est l’ombre des rickshaws par les rues étroites

elle doit fuir

l’agressivité des vespas

la ruche humaine

obéit à des instincts

à des logiques

que sa rationalité n’envisage pas

….

Que dire de la langue entre excès et manque, excès de voix, manque de sens :

The color of words heard

in buses

in the lifts

nothing I understand except

a few

as if playing rugby

coming out of the scrum

of packed people

…

et dans ce tourbillon en chaud et froid, le poids de la solitude pèse étrangement :

J’arpente la ville

la quadrille et me demande

pourquoi ce sentiment

de lourdeur

à transporter souvenirs et espoirs

aucun n’est requis

mais comment s’empêcher

de porter…

et prend une couleur indéfinie : grise ?

My sandals feet on the sidewalks

run a grey passage of entangled times

et plus loin

Est-ce là le sens de l’insensé ? L’insensé du sens ?

….

De parcourir à parier

le gris principe sape

les lettres

cela n’a ni queue ni tête

Mais y a-t-il quelque chose à comprendre à cette ville dans laquelle il va pourtant falloir que Béatrice vive ? Comprendre, elle le désire ardemment.

La seule direction donnée

la seule suggestion lisible

une image claire d’un territoire encombré

fait de fils d’encre emmêlés… une invitation un encouragement pour mes mains

je veux en tirer un découdre démailler ton tricotage

je veux comprendre

….

(Ces fils qui évoquent pour elle, la Femme-Araignée, une des principales divinités amérindiennes qui, selon la légende, aurait par son art du tissage participé à la création de l’univers.)

Et c’est peut être dans le but de comprendre qu’elle se penche sur les visages qui l’entourent : les femmes aux chapeaux de paille de la rua do mercadores, celle qui dort dans le bus, ligne 11 ; qu’elle profite, sur les marches de la calçada , de l’œil « du croqueur de visages » plus ou moins bridés plus ou moins foncés pour deviner de quelles provinces/ de la grande Chine/ sont originaires les passants.

Pour cette raison qu’elle les suit dans l’intimité foisonnante de leurs lieux de culte.

Des statuts monumentales vous accueillent

en vous terrifiant

alors vous fuyez dans la cour

il fait bon où l’encens brûle

tant de bâtons partout

Après l’évocation du culte des morts, Béatrice se lance dans une longue méditation sur le manque, manque qui n’est peut être pas absence de ce qui faisait la vie d’avant mais plutôt absence de cette intensité, de ce désir qui portent en général tout commencement.

What is missing….

La rosée

tôt le matin

bien sûr, mais puisqu’à partir de ce rêve plat le paysage n’offrira pas/de transcendance ne se pose-t-elle pas d’avantage la question :

ce qui manque est-ce brûler

est-ce….

cette métaphore de l’étincelle

ce corps flammèche d’une vie

ou encore plus loin

n’est-ce pas le lot de toute étincelle

de chaque mot

d’allumer et de donner vie

de permettre au feu

de se reposer

il a besoin

de nous

et là, c’est à petits pas, un peu comme des intrus que nous avançons car c’est dans l’intimité du poète que nous entrons :

et voyez l’étincelle soudaine de solitude

couchée sur papier

Mais rien de triste ni de nostalgique dans l’écriture de Béatrice qui n’a pas pour usage de s’appesantir sur le versant sombre de la vie.

Comme on fait le geste de chasser par dessus l’épaule ce qui gène, elle répond à sa propre question par la seule chose admise

Rien ne manque

C’est d’une pirouette et d’une plaisanterie que celle qui jongle si bien avec les mots va

laisser être

laisser venir

l’ère grise

facile de savoir que la cité est entrée dans le troisième âge

toute pilosité lui est grise jusqu’à blanche

après l’enfance et l’âge adulte

la vieillesse montre ses cheveux

un poivre envahi de sel

et s’en sera fini

de la fadeur

pas du gris.

Comme les aèdes transmettaient les légendes populaires depuis la Grèce mycénienne et tel Ulysse, Béatrice Machet chante pour nous son exil en terre macanaise. Comme Odysseus, elle poursuit sa quête des eaux familièreset de ce monde de nulle part oùelle a vécusur les marges de la lumièreelle nous conte sa grise odyssée.

Genevière Liautard, mai 2014 © Les Carnets d’Eucharis

SITE À CONSULTER

Association of Stories in Macao | General Post Office

PO box 1507, Macao, Chine

17:28 Publié dans Béatrice Machet, Geneviève Liautard, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

21/05/2014

Edward Estlin Cummings, Paris, Seghers, 2014 (Une lecture de Tristan Hordé)

●●●

UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ

…

© The Famous People │ http://www.thefamouspeople.com/profiles/e-e-cummings-160.php

Paris

Edition bilingue

traduit de l'anglais et présenté par Jacques Demarcq

Edward Estlin Cummings

Seghers, Poésie d’abord, 2014

Site éditeur | © http://www.editions-seghers.tm.fr/site/paris_&100&9782232123849.html

______________________________________________________________

■■■

Nombre d'artistes américains, après Gertrude Stein installée dès le début du XXe siècle, sont venus à Paris au cours des années 1920, et certains y ont vécu plus ou moins longtemps, d'Hemingway à Alexander Calder, qui s'installa ensuite en Touraine. Cummings (1894-1962) y est venu en 1917 quelques semaines, pendant la Première Guerre mondiale, y a vécu deux ans à partir de 1921 et y est retourné régulièrement ensuite. La quarantaine de textes (proses, poèmes — parfois partiellement en français —, article pour Vanity Fair et lettres) écrits à propos de la ville, de 1918 à 1957, dispersés dans plusieurs recueils, sont réunis dans ce livre et présentés de manière précise dans la postface de Jacques Demarcq. Ils sont accompagnés de neuf dessins (crayon ou encre), tracés entre 1917 et 1933.

Cummings distingue nettement, en 1926, un Paris pour touristes (qu'il désigne par "Paree", prononcé à l'anglaise) avec ses lieux obligés (Montmartre : « machine totalement dénuée d'intérêt servant à débarrasser les Anglo-Saxons de leur papier monnaie »), de la ville authentique ("Paname"), avec ses bistrots, la Foire aux pains d'épices (nommée ensuite Foire du Trône), les courses, le Cirque d'hiver, le Jardin du Luxembourg, les péniches et les bateaux-mouches, bref : « le profond, l'extraordinaire, le lumineux triomphe de la Vie même et d'une ville fondée sur la Vie ». En 1953, revenant sur ce qu'avait été Paris dans sa jeunesse, il y reconnaît le lieu de « la miraculeuse présence [...] d'êtres vivants [...] et où la beauté fleurissait dans ma vie comme une étoile. » C'est ce Paris qui est exploré dans sept chapitres regroupant des textes en ensembles : "Les Halles, le Marais", Montparnasse", Grands Boulevards, Pigalle", etc.

C'est surtout ce qui se passe quotidiennement dans la rue qui est retenu, mais certaines scènes singulières sont décrites. Par exemple, dans une lettre à sa mère, il rend compte avec humour des funérailles officielles de Joffre, regardant avec détachement ce qui se voulait solennel et, ainsi, tournant en dérision ce qui appartient à l'institution : « Tout le monde prenant le spectacle pour un pique-nique désordonné doublé d'un music-hall universel. » Il s'attache aux éléments d'une vie passée, totalement disparus aux États-Unis, comme les joueurs d'orgue de barbarie, ou « à / denfert l'hercule gras [qui] a étalé son tapis », ailleurs les enfants acrobates pour les passants ou ceux qui vendent des fleurs — « sautez dansez gamins hop suivez du doigt le rouge bleu blanc violet orange verd- /oyant ». Ce qu'il rejette fortement de son pays natal, l'argent édifié en unique valeur et le vide de la pensée, se lit dans une saynète, dialogue entre deux touristes américaines, riches et prétentieuses, dans un restaurant des Halles, avec mise en place du décor (« La scène se passe la nuit au Père Tranquille, dans le quartier des Halles. Des putains endormies. (etc.) » ; s'ajoute l'esquisse d'une américaine qui dépense « un fric incroyable ».

Cummings fréquente les expositions et un poème daté de 1920 évoque les peintres Picabia, Picasso, Matisse, Kandinsky, Cézanne ; mais il ne néglige pas les spectacle comme ceux des Folies-Bergères et il écrit, en 1926, pour la revue Vanity Fair un long éloge de Joséphine Baker dansant, en se moquant du moralisme des spectateurs. Il rapporte aussi des scènes plus intimes, avec Marie-Louise « aux jambes de reine » dont il dessine le visage ; il ne cache pas sa nostalgie de l'enfance, du temps aussi de la "Grande époque", celle du dadaïsme déjà dans le passé en 1923 ou de poètes selon son cœur comme Swinburne.

Regrouper des poèmes écrits au cours d'une quarantaine d'années aboutit à donner à lire des manières différentes d'écrire. À côté de proses et de poèmes de facture classique, le lecteur retrouvera au fil des pages les ruptures introduites par Cummings dans son écriture. Par exemple, il introduit ici un complément de lieu dans une parenthèse entre un pronom ("je") et le verbe, mais là, outre ce procédé qui contraint à revenir sur sa lecture, il introduit des coupes à l'intérieur même des mots — ce qui pose de redoutables difficultés au traducteur :

(the;mselve;s a:nd scr;a;tch-ing lousy full. of rain

beggars yaw:nstretchy:awn)

devient :

(le;s s;e gr,att-ant poux pleins.de.pluie mendiants

b:âillents'étirentb:âillent

Non pas seulement jeu, puisque le poème construit sur les articulations "quand... quand... alors", s'achève sur l'union, dans les mots, du couple : « nous / toi-avec-moi / autour de (moi)toi / d'un seul JeTu ».

Cette mise en pièces des règles morphologiques peut être plus forte, et les frontières de mots disparaissant dans :

and, b etw ee nch air st ott et er a thresillyold

WomanSellingBalloonS

traduit par

et, e ntr el esc ha ise sc lop in e lavieille idiote

QuiVendDesBallonS

Jacques Demarcq, traducteur déjà de plusieurs œuvres de Cummings(1), met en relation dans la postface des épisodes de la vie du poète avec les textes c'est apporter un éclairage utile pour comprendre ce qui peut être allusif dans les poèmes. En même temps, cela constitue une introduction à une écriture encore déconcertante pour bien des lecteurs. Ce Paris est un livre à lire et relire.

______________________

1. Récemment, Érotiques (Seghers, 2012) et 1x1 (La Nerthe, 2013)

Tristan Hordé, mai 2014 © Les Carnets d’Eucharis

■■■Edward Estlin Cummings

Néen 1894 à Cambridge (Massachusetts). Étudiant à l'université Harvard, il vient en France comme ambulancier en 1917. Ses convictions pacifistes lui valent trois mois de détention à La Ferté-Macé (Orne). Cette expérience lui inspire L'Énorme Chambrée, un récit enjoué et moqueur, remarqué dès sa sortie par la critique et figurant depuis parmi les classiques. Toute sa vie, Cummings écrira des poèmes, sur l'actualité parfois et sur la vie sociale, mais plus souvent sur les thèmes éternels de la nature et de l'amour, dans un style de plus en plus novateur, bousculant les formes et repoussant les frontières du langage. Très populaire auprès des jeunes après la Seconde Guerre mondiale, Cummings est mort en 1962.

SITES À CONSULTER

Sur le site : Seghers | Paris

Sur le site : Seghers | Erotiques

Sur le site : La Nerthe | 1 x 1 [une fois un]

| © Cliquer ICI

22:36 Publié dans E.E. Cummings, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

14/05/2014

Les Carnets d'Eucharis - LE MOTIF - Vendredi 16 mai...

Les Carnets d’Eucharis

EN PAUSE

…

Vendredi 16 mai 2014 à 20 H

à l’occasion de la sortie des « Carnets d’Eucharis » 2014

une pRÉSENTATION DE LA REVUE

à L’Observatoire du livre et de l’écrit « Le MOTif »

avec Nathalie Riera, Sabine Péglion et Richard Skryzak.

Observatoire du livre et de l’écrit

le MOTif

6, villa Marcel-Lods

Passage de l’Atlas

75019 Paris – France

Tél. : 01 53 38 60 61

Bus : 26, arrêt ATLAS | Métro : Ligne 2, 11 : station BELLEVILLE

Site de la librairie | © http://www.lemotif.fr/fr/le-motif/mission/

19:20 Publié dans LECTURES PUBLIQUES, Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Les Carnets d'Eucharis 2014 : une lecture de Myrto Gondicas

____________________________________________________________________________

■■■

Dans la jungle des sites consacrés à l’art ou à la poésie, Eucharis, « plante bulbeuse issue des forêts tropicales humides et sombres », fleurit avec grâce et ténacité depuis plus de six ans ; on peut désormais la goûter aussi sous forme imprimée, dans des « carnets » sobres et denses : le numéro deux a paru ce printemps. Écran, papier — contenus différents pour une même ligne ; essayons d’en donner une idée.

Lire la suite ICI

Myrto Gondicas, mai 2014

© Sitaudis

15:54 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les carnets d'eucharis;myrto gondicas;sitaudis |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

13/05/2014

Ossip Mandesltam - De la Poésie - Ed. la Barque, 2013

Lecture Nathalie Riera

Ossip Mandelstam

DE LA POÉSIE

© O. Mandelstam, printemps 1933

Traduction & Postface

Christian Mouze

***

Mots pour De la poésie

Olivier Gallon

____________________________________________________________________________

■■■

« Garde à jamais mon dit, son âcre goût de malheur et de fumée,

sa résine de solidaire patience, son goudron d’honnête labeur »

O. Mandelstam

3 mai 1931

Le choix d’un éditeur de publier Ossip Mandelstam relève, à mon sens, non pas d’une stratégie de vouloir posséder un catalogue et ne s’en tenir qu’à cette suspicieuse ambition ; il en va plutôt d’une certaine passion, et peut-être plus sobrement encore d’un certain esprit amoureux, en ce profond et légitime souci de restituer le « dit » du poète, lui-même dans cette égale transe, ou dit autrement, dans un égal transport de l’esprit, à ne cesser au cœur de la nuit et ses terreurs de nous exhorter à cette parole, que « la vie est un don que personne n’a le droit de refuser ».[1] Mandelstam, au cœur du drame, c’est le rire toujours présent, le rire non destitué de son origine et de sa force.

« De la poésie », récemment publié par le brillant éditeur Olivier Gallon des Editions La Barque, dans sa qualité de recueil d’essais édité pour la première fois du vivant de Mandelstam durant l’année 1928, et là dans la traduction remarquable de Christian Mouze, c’est honorer la poésie comme renoncement à ce que Mandelstam a fui toute sa vie : fuir tout contact avec le pouvoir, car ce qu’il faut aussi retenir du poète et de l’essayiste, c’est son « renoncement aux formes démocratiques du gouvernement », s’opposant alors à cet arrogant pouvoir des lois et des institutions à vouloir « s’imposer comme éducateur »[2] du peuple. Poète altier, entier, les pays de prose et de poésie de Mandelstam sont des « pays aux teintes incendiaires ».[3] L’incendie chez le « renégat de la tribu » demeure un geste de survie : préserver le rouge et le jaune, en même temps que revenir sur le mot « destin », que l’épouse Nadejda définit, selon la personnalité propre à son mari, comme n’être justement pas « une force extérieure mystérieuse mais une conséquence, mathématiquement calculable, de l’énergie intérieure d’un homme et de la tendance dominante de l’époque »[4].

En dépit d’une vie plongée dans les arcanes et les ténèbres de l’Histoire, dès la première arrestation de Mandelstam, en 1934, il me semble qu’il nous faut reconnaître à ce grand poète cette vive équation : sa propre vie en tant que grande œuvre, ainsi que sa résolution ou détermination à la résistance de l’esprit par la poésie. Joseph Brodsky, en hommage à Nadejda Mandelstam, écrira : « Ossip Mandelstam était un grand poète avant la Révolution. Tout comme Anna Akhmatova et Marina Tsvétaïéva. Ils seraient devenus ceux qu’ils sont devenus même si aucun des événements historiques que connut la Russie au cours de ce siècle n’avait eu lieu : parce qu’ils étaient doués. Fondamentalement, le talent n’a pas besoin de l’Histoire ».[5] Outre la légitimité de ce propos, la Terreur stalinienne n’aura pas eu raison du génie de Mandelstam.

***

« De la poésie » réunit un ensemble de 9 essais, suivis d’une postface du traducteur. Puis, des « Mots pour… » de l’éditeur, texte assorti d’une photographie pleine page d’Ossip Mandelstam enfant, à Pavlovsk, en 1894. Image singulière dans l’émotion qu’elle suscite.

Que nous disent ces 9 essais ?

Parce que chez Mandelstam la poésie est entendue « comme l’œuvre de la voix et de l’ouïe »[6], nul doute que pour l’éditeur de ce recueil il ne pouvait ne pas être révélé l’importance chez Mandelstam de la musique : « […] il récitait ses vers, comme il nous a été rapporté, la tête en arrière, l’oreille tendue vers l’infini du poème. »[7] Au sujet de la vénération de Mandelstam pour la symphonie musicale, de ma lecture du fabuleux Timbre Egyptien, je retiens ce passage – son personnage, Parnok, adore la musique : « Les portées ne caressent pas moins l’œil que la musique elle-même ne flatte l’oreille. Les noires sur leurs échelles montent et descendent comme des allumeurs de réverbères. Chaque mesure est une petite barque chargée de raisins secs et de muscats noirs.

Une page de musique, c’est d’abord une flottille à voiles rangée en bataille, puis un plan selon lequel sombre la nuit organisée en noyaux de prunes ».

Noble et pur égard, de la part d’un poète d’aucune posture et d’aucune imposture, pour tout ce qui peut hisser l’être doué de langage au-delà de l’informe bredouillement. Mandelstam n’a pas oublié la bibliothèque de la prime enfance : « un compagnon de route pour la vie entière ».[8] Chez lui, ce qui participe du geste de vivre et de faire résistance : « les incendies et les livres » ! Incendies pour ne pas « honorer le cri de l’aigle ».[9]

***

L’herbe est dans les rues de Pétersbourg – premières pousses d’une forêt vierge qui va recouvrir les villes d’aujourd’hui. Cette vive et tendre verdure, d’une fraîcheur surprenante, appartient à une nouvelle nature spiritualisée. Pétersbourg est en vérité la ville la plus avant-gardiste du monde. Ni métro ni gratte-ciel ne mesurent la vitesse, cette course du temps présent, mais une herbe joyeuse qui pousse de dessous les pierres citadines.

Ce sont les premières phrases du premier essai « Le mot et la culture », et depuis ces premières lignes l’envie de ne pas quitter le livre, en prolonger la profondeur, sillonner ses terres d’une parole qui se réclame d’aucune obédience ni d’aucune instance de vérité, mais se meut dans une affirmation où se côtoient justesse et fermeté d’une pensée qu’il est bon d’entendre comme sienne de par la force de sa résonance :

Souvent, on entend : c’est bien, mais c’est d’hier. Moi je dis : hier n’est pas encore né. Il n’a pas encore été vraiment. Je veux à nouveau Ovide, Pouchkine, Catulle ; les Ovide, Pouchkine, Catulle de l’histoire ne me satisfont pas.[10]

Retourner le temps, c’est alors concevoir que « la propriété de toute poésie (…) se comprend comme ce qui doit être et non comme ce qui a été déjà. »

Ainsi donc, il n’y a pas eu encore un seul poète. Nous sommes libérés du poids des réminiscences. En revanche combien de précieux pressentiments : Pouchkine, Ovide, Homère.[11]

Pour Mandelstam, qu’en est-il du « mot », qu’en est-il de la « culture », et surtout qu’en est-il de « l’Etat » ? Il n’est pas de réponse plus honnête, il me semble, plus engageante, que de lire : « la compassion envers un Etat qui nie le mot, c’est la voie et l’exploit social du poète moderne ». Ce premier texte de ce grand recueil est une véritable ode à la poésie, et parce qu’il se lit d’une seule traite, il faut alors y revenir, entrer dans ses plis et replis, sortir sa loupe, saisir la pensée qui l’anime dans ses volutes inaliénables, dans son eau vive de cascade, dans sa chaloupe qui nous embarque, sans craindre les culbutes et les renversements.

La poésie est aussi une faim. « Elle est la faim révolutionnaire ».

Mandelstam a ce don magnifique de vous mettre en turbulence : il vous ouvre à un grand champ ouvert et à ses contrechamps de brasier et de fureur, sans oublier la douceur. C’est ainsi et pas autrement que la parole du poète Mandelstam prend son assise, une parole sans tuteur ni béquille ! On ne peut passer à côté de ce que le poète entend de la propriété du mot, c’est-à-dire de ce qu’il en est de sa traversée dans l’espace, dans toutes choses qu’il « choisit librement d’habiter » :

Le poème vit d’une image intérieure, ce moule sonore de la forme qui anticipe sur le poème écrit. Il n’y a encore aucun mot, mais le poème vibre déjà. C’est l’image intérieure qui vibre, c’est elle qui tâte l’ouïe du poète. [12]

Toute reconnaissance est une grande leçon ! On aimerait, là, la pâmoison de toutes les théories de jadis et d’aujourd’hui. Mandelstam nous parle d’une poésie non pas d’hier ou d’aujourd’hui, mais d’une poésie pour toujours. Il faut à la poésie ce qui manque à la poésie, il lui faut aux antipodes de l’érudition, la « glossolalie », une langue inconnue qui est « une langue de tous les temps, de toutes les cultures ».[13] Là où Mandelstam nous accule, pour, peut-être aussi, mieux nous faire rebondir, là où il resserre, si je puis dire, le champ fermé, voire même clôturé, des illisibilités contemporaines, c’est encore et à jamais dans la perspective de l’Ouvert :

Telle la chambre d’un mourant ouverte à tous, la porte du monde est restée grande ouverte à la foule. Soudain tout est devenu le bien de tous. Venez et prenez. Tout est accessible : dédales, mystères, arcanes, cachettes. Le mot ne s’est pas transformé en sept, mais en mille chalumeaux qu’anime à la fois le souffle de tous les siècles.[14]

Une poésie de la révolution, ce n’est en aucune façon exercer le rejet ou manifester de l’ingratitude «envers ce qui est (…) envers ce qui de nos jours se présente comme poésie ».[15] Non plus mépriser « l’ignorance virginale » du peuple sur la poésie. Mandelstam l’écrit très assurément, le lecteur n’est pas encore entré en contact et la poésie n’a pas encore atteint ses lecteurs. Alors, face à ces questions : Qu’en est-il de « l’instruction poétique élémentaire » ? Qu’en est-il du lecteur et sa capacité à la critique ?

Il faut remettre le lecteur à sa place et simultanément nourrir en lui un critique. La critique en tant qu’interprétation arbitraire de la poésie (…) doit céder à la recherche scientifique et objective, à une science de la poésie. [16]

Autre pertinence de Mandelstam dans sa manière de nous dire que le poète n’est pas uni à un « interlocuteur concret » mais à un « interlocuteur providentiel », et que cela en est préférable, car il en coûte au poète de vouloir s’adresser à un auditeur de son temps. Mandelstam nous propose cette analogie : « La distance de la séparation efface les traits de la personne aimée. Alors seulement l’envie me vient de lui dire ce qui est important et que je ne pouvais dire quand je l’avais présente sous les yeux »[17]. A cela, on ne peut que mieux appréhender ce qu’il faut au poète : « l’amour et le respect de l’interlocuteur, et la conscience du bon droit poétique ».

J’avance dans la partition du livre, sans conteste porté par le souffle d’un poète soucieux de son temps, face à ce qu’il peut en advenir d’un pays qui abandonne la langue ! Excommunier le mot, abandonner la langue est un danger, c’est conduire son pays à « l’abandon de l’histoire (…) Le mutisme de deux ou trois générations pourrait amener la Russie à la mort historique ».[18] Mandelstam soutient l’importance pour la langue russe, de par sa nature hellénistique, de « maintenir un lien avec le mot ».[19]

Une attitude anarchique tous azimuts, un désordre total, n’importe – mais il n’y a qu’une chose que je ne puis faire : vivre sans le mot. Je ne peux supporter d’être excommunié du verbe. [20]

Qu’entendre par « hellénisme » ?

c’est cet environnement conscient de l’homme (…) c’est chaque poêle à côté duquel un homme est assis et jouit de sa chaleur comme si elle était parente de la chaleur de son corps. [21]

Poète d’aucune compromission et plus que jamais en état de guerre : il est une nécessité pour la poésie russe d’une poétique nouvelle. Les nouveaux « goûts », les nouvelles « sensations » doivent l’emporter sur les nouvelles « idées » : ce ne sont pas les idées qui déplacent les montagnes. L’acméisme, « école organique du lyrisme » sera, certes, de courte durée, mais ce mouvement né d’un « fait social », demeure dans la mémoire littéraire comme une « force d’impulsion » « au sens d’amour actif pour la littérature »[22]. Voilà ce qu’il faut entendre par état de guerre. « La poésie est toujours en guerre ».[23]

Cette note de lecture fera l’objet d’un prolongement, en attendant la publication dans les mois à venir d’un ouvrage intitulé « Arménie », qui comprend le « Voyage en Arménie », ainsi que les poèmes d’« Arménie », et le poème « Le Retour ».

Il n’est pas plus grand ouvrage que l’amplitude d’un esprit, que le cœur d’un poète qui habite l’humanité, autant dans ses joies que dans ses catastrophes. Dans sa lucidité, le poète Mandelstam savait ce qu’il en est du bonheur, on ne le voit que « le temps d’une œillade ».

… J’usai mes rares forces

à étreindre la cendre d’une poignée de ris.

© Nathalie Riera, mai 2014

Les Carnets d’Eucharis

____________________________________________________________________________

Extrait

(p. 17)

Un jour on réussit à photographier l’œil d’un poisson. Le cliché reproduisait un pont ferroviaire et quelques détails d’un paysage, mais la loi optique de la vision du poisson montrait tout cela métamorphosé. Si on réussissait à photographier l’œil poétique de l’académicien Ovsianko-Koulikovski ou de l’intellectuel russe moyen à travers sa vision de Pouchkine par exemple, l’image qui en résulterait ne serait pas moins surprenante que le monde visuel du poisson.

L’altération de l’œuvre poétique par la perception du lecteur, voilà un phénomène social inéluctable. Le combattre est difficile et vain ; il est plus facile de procéder à l’électrification de la Russie que d’apprendre à tous les lecteurs instruits à lire Pouchkine tel qu’il est écrit et non tel que l’exigent les besoins de leur âme et le permettent leurs facultés intellectuelles.

Editions La Barque, 2013

http://www.labarque.fr/livres04.html

CONTACT

(Olivier Gallon)

[1] Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, Gallimard, 2012 (p.72)

[2]Ibid., (p.144)

[3] O. Mandelstam, Nouveaux poèmes 1930-1934, Allia, 2010

[4] Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, (p.149)

[5] Préface de Joseph Brodsky in Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, Gallimard, 2012 (p.VIII)

[6] Préface de Ralph Dutli « La peur me prend par la main » in O. Mandelstam, Le Timbre Egyptien, Le Bruit du Temps, 2009

[7] Mots pour De la poésie, Olivier Gallon in O. Mandelstam, De la poésie, La Barque, 2013

[8] O. Mandelstam, Le bruit du temps, Le Bruit du Temps, 2012

[9] O. Mandelstam, Nouveaux poèmes 1930-1934, Allia, 2010 (p.94) « Honorer le cri de l’aigle c’est se vouer aux tourments »

[10] O. Mandelstam, De la poésie, in Le mot et la culture, La Barque, 2013 (p.9)

[11]Ibid. , (p.10)

[12]Ibid., (p.12)

[13]Ibid., (p.13)

[14]Ibid., (p.13)

[15] O. Mandelstam, De la poésie, in Une botte, La Barque, 2013 (p.15)

[16]Ibid., (p.19)

[17] O. Mandelstam, De la poésie, in De l’interlocuteur, La Barque, 2013 (p.28)

[18] O. Mandelstam, De la poésie, in De la nature du mot, La Barque, 2013 (p.38)

[19]Ibid., (p.38)

[20]Ibid., (p.39)

[21]Ibid., (p.45)

[22]Ibid., (p.49)

[23] O. Mandelstam, De la poésie, in Remarques sur la poésie, La Barque, 2013 (p.54)

21:25 Publié dans La Barque, Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Ossip Mandelstam | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Les Carnets d'Eucharis 2014 : une lecture d'Isabelle Lévesque

●●●

____________________________________________________________________________

■■■

Blason de la dernière version papier des Carnets d’Eucharis, le lis d’Amazonie photographié par Nathalie Riera, qui dirige la revue internet du même nom. On connaît bien le site qui propose régulièrement des notes critiques et la présentation de poètes francophones ou traduits (une iconographie, des articles, des liens…). Cette revue annuelle marque la volonté de Nathalie Riera de diversifier les supports pour offrir « les mots comme autant de tracés, de traces, et bruits de sources ».

Lire la suite ICI

Isabelle Lévesque, mai 2014

© La Pierre et le Sel

15:47 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les carnets d'eucharis;isabelle lévesque;la pierre et le sel;pie |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/05/2014

Nathalie Riera - en lecture - LA RITRATTI DI POESIA ROMA- 8ème édition 2014

10:59 Publié dans LECTURES PUBLIQUES, Nathalie Riera, VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : nathalie riera; la ritratti di poesia; |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

10/05/2014

Diane Glancy

■Diane Glancy ©Photo : http://www.dianeglancy.org/

Diane GLANCY

Ecrivain & Poète Cherokee

(Née en 1941)

■ LIEN : http://www.hanksville.org/storytellers/glancy/

SITE OFFICIEL

■ THE POETRY FOUNDATION

■ http://www.poetryfoundation.org/bio/diane-glancy

Eclipse Solaire

Chaque matin, je me lève invisible. Je fais une aiguille d’un piquant de porc-épic, coud les pieds aux jambes, soulève la colonne vertébrale posée sur mes cuisses. J’enfile ma côte et ma clavicule. Je plante une oreille sur ma tête, me colle des yeux. Je sais à peu près ce qu’il faut voir. Ma gorge s’enfle de colère. Je me fais une main pour contenir ma douleur. Mon cœur est un trou de la taille de l’éclipse du soleil. Toute la journée je lutte un cheveu après l’autre jusqu’à ce que la lune bouge de devant le soleil et cela fait une lumière identique à celle d’une lampe de kérosène dans une cabane. J’enfile une robe, passe un châle sur mes épaules. Maintenant, je sais qu’on me voit. J’ai une ombre. Je mets un chapeau, un manteau sur mon ombre, une autre robe plus large, je passe d’autres châles et des chemisiers et des jupons jusqu’à ce que l’ombre même ait une substance.

_______________

DIANE GLANCY | Offrande pour Iron Woman

Traduit de l’américain par Béatrice Machet

Editions Wigwam, 2006

15:02 Publié dans Diane Glancy | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

06/05/2014

Robert Fripp & Brian Eno - The Equatorial Stars

20:06 Publié dans MUSIQUE, VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

05/05/2014

Susan Sontag - Joseph Brodsky

Susan Sontag

& Joseph Brodsky

| © Sur la photo : Susan Sontag, Annie Epelboin & Joseph Brodsky

EXTRAITS DE TEXTES

(choisis par Nathalie Riera)

Sempre Susan/Souvenirs sur Sontag

Sigrid Nunez

13E Notes Editions, 2011

- :- :- :- :- :- :- :-

Marcelin Pleynet dans l’atelier de Robert Motherwell

Extrait du Journal de l’année 1988

Marcelin pleynet

In « Ironie Ironie Ironie »

Interrogation Critique et Ludique n°171 – décembre 2013

Blog : Ironie

| © http://interrogationcritiqueludique.blogspot.fr

Sempre Susan/Souvenirs sur Sontag

Sigrid Nunez

(Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Ariane Bataille)

13E Notes Editions, 2011

Joseph Brodsky avait trente-six ans. Il venait de s’installer aux Etats-Unis – et deviendrait citoyen américain l’année suivante ; expulsé en 1972 de sa patrie, la Russie soviétique, il avait vécu, depuis, dans différentes villes européennes. Une existence très dure incluant le siège de Leningrad par les Allemands pendant lequel il était presque mort de faim, un an et demi de travaux forcés dans une ferme (fraction de la peine de cinq ans pour « parasitisme social » purgée en exil au nord de la Russie avant que la sentence ne soit commuée), le tabagisme et une maladie cardiaque l’avaient prématurément vieilli. Son crâne dégarni, ses dents manquantes, son ventre bedonnant, les vêtements informes et négligés qu’il portait tous les jours n’empêchaient pas Susan de lui trouver une allure extrêmement romantique. Dès le début de leur amitié qui durerait jusqu’à la mort de Brodsky en 1996, elle fut folle de lui. Elle faisait partie de ces Américaines lettrées pour qui les écrivains européens seraient toujours supérieurs à leurs compatriotes, et pour lesquelles un auteur russe, surtout un poète, possédait un attrait particulièrement exaltant et séduisant. W.H. Auden et Anna Akhmatova ne tarissaient pas d’éloges sur Joseph Brodsky, qui était aussi un héros*. Et même un martyr* : un écrivain qu’on avait traité comme un criminel à cause de son art. D’ailleurs, tout le monde savait qu’il allait remporter le Prix Nobel. Susan était à ses pieds. Elle décelait des éclairs de génie dans la moindre de ses réflexions, dans les calembours qu’il n’arrêtait pas de faire (« Muerto Rico »), dans ses railleries désinvoltes (« Si tu veux être citée, ne cite pas les autres »). Elle supportait ses interminables diatribes contre Tolstoï (il comparait Tolstoï, «en aucun cas l’égal de Dostoïevski », à une sorte de Margaret Mitchell pour intellectuels qui aurait ouvert la voie au réalisme socialiste), ainsi que ses jugements littéraires bizarres (l’écriture de Nabokov avait « trop mariné »). Elle lui pardonnait sa grossièreté (les étudiantes de Mount Holyoke, où il enseignait, étaient des « chiennes » ; les homosexuels minaudaient « pour se faire mettre »).

[…]

Joseph était drôle. Il avait un rire exquis, lèvres serrées, presque un gémissement ; et il riait beaucoup. Malgré les brutalités dont il avait été victime, il gardait un cœur tendre. Il soutenait avec virulence que les poètes étaient des êtres humains d’une classe supérieure, affirmait comptait lui-même parmi les meilleurs du monde ; et cela sans être pour autant snob ou prétentieux. Cet homme généreux, naturellement affectueux, aimait prendre du bon temps – en le partageant de préférence avec une nombreuse compagnie – et possédait un sens de l’humour juvénile, espiègle. Il adorait les chats ; il lui arrivait de pousser un miaulement en guise de bonjour.

------------------------------ (p. 28/29)

[* Remarque de Nathalie Riera : J. Brodsky « héros » et « martyr » selon les termes de S. Nunez : ces deux appellations seraient inacceptables pour Brodsky. « Sempre Susan » renferme beaucoup de maladresses dans l’usage d’expressions telles que celles-ci ; sans compter mes quelques interrogations, pour ne pas dire mes quelques doutes, après la lecture de cet ouvrage, notamment sur la relation de Nunez à Sontag, et de son étrange manière de nous soumettre à son jugement, comme une volonté à vouloir régler ses comptes avec l’écrivain. ]

Marcelin Pleynet dans l’atelier de Robert Motherwell

Extrait du Journal de l’année 1988 (inédit)

Marcelin pleynet

In « Ironie Ironie Ironie »

Interrogation Critique et Ludique n°171 – décembre 2013

Nice, mercredi 20 février

[…]

L’action, si l’on peut dire…, disons la « mauvaise action », se passe à Venise. Ville que Brodsky dit aimer pour tout ce qu’elle n’est pas, et où la seule rencontre notoire qu’il y fasse, semble être celle de… Susan Sontag. « Au Londra, où je séjournais aux frais de la Biennale de la Dissidence (…), je reçus un appel téléphonique de Susan Sontag qui séjournait au Gritti dans les mêmes conditions. »

Le décor est posé. Nous sommes entre gens de bonne compagnie. Suit le dialogue : « Joseph, dit-elle, que fais-tu ce soir ? – Rien, répondis-je. Pourquoi ? – Voilà, je suis tombé sur Olga Rudge aujourd’hui sur la piazza. Tu la connais ? – Non. Tu veux dire la femme de Pound ? – Oui, dit Susan (comme on sait, voir plus haut, Olga Rudge ne fut pas « la femme de Pound ». Pound était marié avec Dorothy Shakespear. Il rencontre Olga Rudge en 1923, et ne tarde pas à partager, et jusqu’à ses derniers jours, son existence entre ces deux femmes qui se connaissent et autant que possible s’estiment)… Oui, dit Susan Sontag, et elle m’a invitée pour ce soir. Je n’ai pas la moindre envie d’y aller toute seule. Tu ne pourrais pas venir avec moi… ?

Et c’est ainsi que les deux grands spécialistes de la « Biennale de la Dissidence » (sic) vont rencontrer celle à qui l’on doit la redécouverte des partitions de Vivaldi.

[…]

http://interrogationcritiqueludique.blogspot.fr

© Joseph Brodsky

●●●

Joseph Brodsky (1940‑1996)

Poète russe, essayiste anglais et citoyen américain Joseph Brodsky est né à St.Pétersbourg en 1940. Dès la lecture de ses premiers vers, Anna Akhmatova salue en lui le poète le plus doué de la jeune génération. Arrêté, jugé le 18 février 1964 pour parasitisme social et fainéantise, il est condamné à cinq ans de travaux correctifs. Après une campagne internationale, il est libéré en 1965, mais quasiment interdit de publier en URSS. Poussé à émigrer en 1972, il s'installe d'abord à Vienne, avec l'aide du poète anglais W. H. Auden, puis aux États Unis. Ses poèmes, conçus pour la déclamation et la lecture publique, sont essentiellement en russe, alors que sa prose est en anglais. Ses thèmes de prédilection sont historiques et mythologiques, marqués par une forte préoccupation éthique. Il est le traducteur en russe de Donne et de Marvell et un écrivain fortement inspiré par les œuvres de Kafka, de Proust et de Faulkner. En 1991, il devient poète lauréat en Amérique, après avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1987. On lui doit notamment Collines et autres poèmes, Aqua Alta et Urania, ainsi que de nombreux essais (Moins qu'un homme, 1986 ; la Peine et la raison, 1995).

© Susan Sontag

●●●

Susan Sontag (1933‑2004)

Susan Sontag est sans doute l'écrivain américain le plus « européen ». Née en 1933 à New York, c'est à l'âge de trente ans que Susan Sontag publie son premier roman, Le Bienfaiteur (Le Seuil, 1965), une étude sur la formation de la personnalité. Dans les années 60, elle écrit pour différents magazines et revues. Très engagée à gauche, figure de la scène new-yorkaise, elle est proche d'intellectuels français comme Roland Barthes, auquel elle a consacré un livre (L'écriture même : à propos de Roland Barthes, Christian Bourgois éditeur). Elle publie en 1977 un essai, Sur la photographie, où elle s'interroge sur la différence entre réalité et expérience. Elle défend le concept de « transparence », autrement dit de l'évidence de l'œuvre, avant toute interprétation. Elle publie L'Amant du volcan (1992) et En Amérique (1999) pour lequel elle a reçu le National Book Award. Elle a reçu le Prix Jérusalem pour l'ensemble de son œuvre et en 2003 le Prix de la Paix des libraires à Francfort. Susan Sontag est décédée en décembre 2004.

(Notice visible sur le site de christian bourgois éditeur)

___________________________________________________________________

AUTRE SITE À CONSULTER

[revue la barque No. 8]

Dirigée par Olivier Gallon

Printemps 2011

320 pages + cd audio – 25 euros

ISBN : 978-2-917504-06-2

Joseph Brodsky

Présentation (O. G.)

Procès d’un jeune poète « L’affaire Joseph Brodsky »

« Conversation » avec Solomon Volkov

Poèmes (1958-1963) (traduction du russe : Christian Mouze)

L’Horizon, postface (C. M.)

Sommaire sur le site | © Cliquer ICI

16:30 Publié dans Joseph Brodsky, Susan Sontag | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

03/05/2014

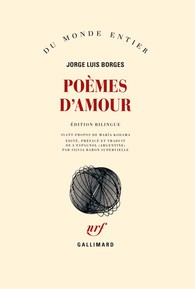

jorge Luis Borges, Poèmes d'amour

●●●

Le jeu

Ils ne se regardaient pas. Dans la pénombre partagée ils étaient sérieux et silencieux.

Il lui avait pris la main gauche et lui enlevait et lui remettait la bague d’ivoire et la bague d’argent.

Ensuite il lui prit la main droite et lui enleva et lui remit les deux bagues d’argent et la bague en or avec des pierres dures.

Elle tendait successivement les mains.

Cela dura un temps. Ils entrelacèrent à mesure les doigts et joignirent les paumes.

Ils agissaient avec une lente délicatesse, comme s’ils craignaient de se tromper.

Ils ne savaient pas que ce jeu était nécessaire pour qu’une certaine chose ait lieu, dans l’avenir, dans une certaine région.

JORGE LUIS BORGES........................... (p.75)

●●●

et ligne après ligne/and line after line

Du côté de chez…

Jorge Luis Borges

© Jorge Luis Borges & Maria Kodama

ITALY, Sicily :

Image Reference

SCF1984005W00043/24

(SCF6165)

© Ferdinando Scianna/Magnum Photos

https://www.magnumphotos.com/image/SCF6165.html

Poèmes d’amour

(édition bilingue)

Gallimard, “Du monde entier”, 2014

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Silvia Baron Supervielle

Les Carnets d’Eucharis | © http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/

El juego

No se miraban. En la penumbra compartida los dos estaban serios y silenciosos.

Él le había tomado la mano izquierda y le quitaba y le ponía el anillo de marfil y el anillo de plata.

Luego le tomó la mano derecha y le quitó y le puso los dos anillos de plata y el anillo de oro con piedras duras.

Ella tendía alternativamente las manos.

Esto duró algún tiempo. Fueron entrelazando los dedos y juntando las palmas.

Procedían con lenta delicadeza, como si temieran equivocarse.

No sabían que era necesario aquel juego para que determinada cosa ocurriera , en el porvenir, en determinada región.

...............................

Les causes

Les crépuscules et les générations.

Les jours dont aucun ne fut le premier.

La fraîcheur de l'eau dans la gorge

D'Adam. L'ordre du Paradis.

L'œil déchiffrant les ténèbres.

L'amour des loups à l'aube.

La parole. L'hexamètre. Le miroir.

La tour de Babel et l'arrogance.

La lune que regardaient les Chaldéens.

Les sables innumérables du Gange.

Tchouang-tseu et le papillon qui le rêve.

Les pommes d'or des îles.

Les pas du labyrinthe vagabond.

La toile infinie de Pénélope.

Le temps circulaire des stoïques.

La monnaie dans la bouche du mort.

Le poids de l'épée sur la balance.

Chaque goutte d'eau dans la clepsydre.

Les aigles, les fastes, les légions.

César le matin de Pharsale.

L'ombre des croix sur la terre.

Les échecs et l'algèbre du Persan.

Les traces des longues migrations.

La conquête des royaumes avec l'épée.

La boussole incessante. la mer ouverte.

L'écho de la pendule dans la mémoire.

Le roi exécuté à la hache.

La poussière incalculable des armées.

La voix du rossignol au Danemark.

La ligne scrupuleuse du calligraphe.

Le visage du suicidaire dans la glace.

La carte du joueur. L'or vorace.

Les formes du nuage dans le désert.

Chaque arabesque du kaléidoscope.

Chaque remords et chaque larme;

Il a fallu toutes ces choses

Pour que nos mains se rencontrent.

●●●

●●●

_______________

traduit de l'espagnol (Argentine) & préface de Silvia Baron Supervielle

Avant-propos de María Kodama

Édition bilingue

Collection « Du monde entier »

Gallimard, 2014

SITE EDITEUR : ICI

22:39 Publié dans Jorge Luis Borges | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/05/2014

Nathalie Riera - "Paysages d'été", Lanskine, 2013 - Une lecture de Brigitte Gyr

●●●

UNE NOTE DE BRIGITTE GYR

…

Paysages d’été

Poème-roman

NATHALIE RIERA

Editions Lanskine, 2013

Nathalie Riera | © 2014

■■■Ce qui frappe d'emblée dans ce livre poème de Nathalie Riera c'est la beauté et l'inventivité d'une écriture à la limite de la métalangue. L'auteur réussit le pari singulier de calquer la typologie du désir sur celle d'une nature, délivrée de sa logique, à la fois fragile et souveraine dans son ambivalence, avec une liberté de la langue qui n'est pas étrangère à celle du brin d'herbe, du vent, de l'oiseau, des chevaux

sous la jupe vos mains quand passe le vent dans la crinière des chevaux vos baisers qui arrachent d'un coup sec alors ne pas s'attarder au même endroit la caresser en douceur l'entourer l'attendrir la relâcher la regarder humides ses lèvres du livre qui tremble humides vos mains du roman pas encore écrit

Une écriture en symbiose avec les arts, tous les arts, que prise tant Nathalie Riera : peinture, photographie, à la limite du figuratif, cinéma, avec ses fondus et ses enchaînés ; le récit de l'amour (et de l'écriture) étant également, ici, récit de l'illusion – on ne se précipite pas sur le chef-d'œuvre on ne quitte pas des yeux le trompe-l'œil comme aimanté par lui – celle de l'invention de Morel, le film et le livre, célèbre roman de Bioy Casarès dans lequel le mythe de l'éternel retour s'avère n'être que le résultat d'une diabolique invention technique – un mouvement perpétuel de la caméra en lieu et place de la vraie Faustine, après la peste qui aura décimé l'île entière et dont aucun habitant n'aura survécu que reste-t-il de Faustine? faut-il croire qu'il ne resterait d'elle que cette image dont le fugitif s'est épris dès le premier instant de son apparition miraculeuse du haut de la colline ? Splendide et terrifiante mise en abîme de l'amour que Nathalie Riera – qui s'attarde sur cet épisode alors que Paysages d'été approche de sa fin – pourrait bien vouloir ici s'approprier. Mais, avant tout, ce livre qu'habite une sensualité profonde est une authentique partition musicale, étayée par une écriture circulaire, à la périodicité somptueuse dont les chapitres ne cessent de se répondre, comme les paragraphes à l'intérieur des chapitres, les phrases à l'intérieur des paragraphes, et les mots à l'intérieur des phrases dans un agencement subtil et libre, et dont les nombreuses répétitions, hésitations, 'repentirs', ne produisent jamais les effets de lourdeur que pourrait créer un tel texte, mais au contraire – et c'est une prouesse – une légèreté, une musicalité remarquable :

Hymne ou cantique, ici :

la chute et la cadence des reins c'est un hymne monter toujours plus haut quitter les sentes les plus sombres c'est un hymne tous ces mots pour toi un cantique

ou encore concerto ? adagio for strings dont les trois mouvements (allegro, adagio, allegro) recoupent les parties I, II, III pour évoquer l'impérieux du désir piaffant comme le cheval – l'un des motifs les plus étranges de ce livre.

M'interrogeant sur cette 'partition' et voulant en percer le secret, celui de la pierre ? imperturbable est la pierre qui recèle le secret, j'ai forcément pensé à Bach, à ses fugues, son contrepoint ; Bach, le maître absolu en variations et écarts subtils, qui ne cesse de creuser, d'approfondir, d'alléger à mesure que se déroule l'œuvre. Mais parce qu'on est au XXIème siècle, et que l'auteur est une jeune femme moderne, j'ai aussi pensé à des compositeurs plus proches de nous et, singulièrement, à György Ligeti, dont Nathalie m'a confirmé ensuite qu'elle aimait particulièrement son Kammerkonzert bâti lui aussi sur une périodicité très intéressante. L'écriture est au service de l'amour et du désir – désir de l'amour sacré, l'encens de l'amour imprègne l'air, désir d'écrire, l'aphasie cruelle. Un désir impétueux qui ne renonce à rien, ni à la couleur, ni à la musique, ni à la liberté piaffante, et moins que tout à l'écriture qui est la fiction de ce qui est vécu, et à la vie. La plénitude de la beauté, de l'amour, baigne chez Nathalie Riera dans un onirisme naturel – on pense, face à certaines de ses évocations au splendide film de Serguei Paradjanov les chevaux de feu. Une plénitude, une beauté qui a pour contrepoint la douleur de l'arrachement, sa nostalgie, ses désillusions : A la citation de Nathalie Sarraute, (dans la première partie, l'embrasure c'est à dire la source) "c'est toujours la beauté qui l'emporte" j'ai lu ça dans les Fruits d'or* répond cette phrase (dans la 2ème partie dans la pénombre du roman) : elle a terminé Les Fruits d'Or et se dit que la Beauté n'est que proposition attaquable

l'amour n'étant jamais ici à l'abri de la soudaineté d'un retournement, de l'absence, de l'écart

et son corps dans l'accord du silence et le désaccord de ce que le réel inflige cruel toujours plusprès du claquement de la clameur que du battement léger du pétillement du tintement

même si demeure le souhait, profond d'un bonheur loin du monde, qui ramène à l'enfance

avec vous marcher sur des routes légères s'arracher des élégies s'attacher à la douceur d’un verset harnacher le cheval s'enlacer dans la clairière s'élancer dans la sphère de l'invisible là où se cachent toujours les enfants leurs mains unies et désunies à tout

Il n'est pas inintéressant quand on lit un écrivain de rechercher quelles sont ses influences profondes. Après tout, on vient tous de quelque part, dans notre vie et nos fictions, et on a intérêt, plus encore quand on écrit, dessine, ou compose, à savoir d'où. On peut espérer ainsi éviter et la caricature et le plagiat et – pire que tout, peut-être – l'inconscience. Nathalie Riera, avec sa générosité naturelle l'a bien compris, elle partage avec nous ses passions, ses intérêts profonds, évoque des figures comme celle de Bonnard, de Martine Franck, d'Eva Bergman, de Nathalie Sarraute, de Duras, dont elle cite Lola V.Stein, l'un de ses livres majeurs, nous trace le chemin. Et l'on peut être effectivement tenté de pointer une certaine proximité avec cette dernière dans son exploration du désir féminin, son usage des contours et des contournements, son travail sur la douleur de l'absence autant que sur la stupéfaction de l'amour et ses abîmes, mais la filiation, si elle existe, s'arrête là. L'écriture de Nathalie qui, en authentique écrivain, sait déjouer tous les pièges, n'appartient qu'à elle : originale, inventive, dans sa plénitude, son mouvement incessant, son onirisme,

elle écrit que nous sommes les enfants de tous les rêves désordonnés nous ne frappons pas aux portes nous ouvrons les portes et nous courons

mais aussi sa manière de dire des choses profondes comme sur

l'écriture dans sa phase immobile transie presque abattue

et d'aborder le monde avec une lucidité et une liberté sans faille. Sous son titre faussement banal Paysages d'été est une vraie réussite.

Brigitte Gyr, mai 2014

© Les Carnets d’Eucharis

____________________________________________________________________________

SITE À CONSULTER

PAYSAGES D’ETE

Sur le site : Editions Lanskine

| © Cliquer ICI

■■■NATHALIE RIERANée en 1966, vit en Provence. Elle est l’auteur notamment d’un essai sur la contribution positive du théâtre et de la poésie dans l’espace carcéral : La parole derrière les verrous (éditions de l’Amandier, 2007), de recueils de poésie : ClairVision (Publie net, 2009), Puisque Beauté il y a (Lanskine, 2010), Feeling is first/Senso é primo (Galerie Le Réalgar, 2011 – Collection « 1 et 1 » : un artiste et un écrivain – sur les peintures de Marie Hercberg), puis récemment aux éditions du Petit Pois : Variations d’herbes (collection Prime Abord, 2012) ; aux éditions Lanskine : Paysages d’été (2013). Elle dirige, par ailleurs, la revue numérique Les Carnets d’Eucharis depuis 2008 (42 numéros) et publie régulièrement en revue.

17:11 Publié dans Brigitte Gyr, Lanskine, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/05/2014

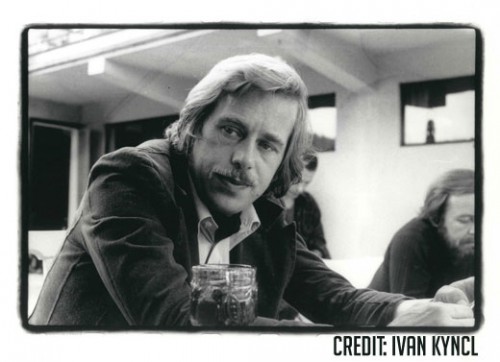

Vaclav Havel

Václav Havel

---------------------------------

Václav Havel

[1936-2011]

Photo d’Ivan Kyncl

■

EXTRAIT

Prague au carré

(par Claudio Magris, revue Sigma, 2 mars 1978)

…

Dans les essais qu’il a écrits quand il était persécuté par le régime communiste alors au pouvoir, dans la Tchécoslovaquie envahie par les Soviétiques en 1968, Havel défendait la vie contre l’idéologie, distinguait infatigablement la vérité de l’apparence, en accusant le totalitarisme d’anéantir la première avec la seconde ; il luttait pour l’authenticité contre le mensonge, pour les valeurs contre la réduction de l’existence entière à la simple satisfaction des besoins, pour le sens de la vie et pour l’art qui l’exprime. Durant ces années-là, Havel luttait contre la dictature du communisme brejnévien, qui l’incarcérait, mais en même temps il se demandait si cette tyrannie n’était pas aussi la « caricature de la vie moderne en général » et si la situation en Tchécoslovaquie à cette époque n’était pas « en réalité une sorte de mémento pour l’Occident, qui lui dévoilait son destin latent ».

■ Claudio Magris

Alphabets, Ed. Gallimard/L’Arpenteur, 2012

Traduit de l’italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau

----------------------------

À CONSULTER

[L’ESPRIT DE L’ESCALIER]

Václav Havel et la vie dans la vérité

| © Cliquer ICI

23:11 Publié dans Claudio Magris, Vaclav Havel | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Alda Merini - La Terra Santa

●●●

34

Nous avons nos nuits insomniaques…

Les poètes proclament le vrai,

ils pourraient être dictateurs

et sans doute aussi prophètes,

pourquoi devons-nous les écraser

contre un mur incandescent ?

Et pourtant les poètes sont inoffensifs,

L’algèbre douce de notre destin.

Ils ont un corps pour tous

et une mémoire universelle,

pourquoi devons-nous les arracher

comme on déracine l’herbe impure ?

Nous avons nos nuits insomniaques,

les mille calamiteuses ruines

et la pâleur des extases du soir,

nous avons des poupées de feu

comme Coppélia

et nous avons des êtres turgescents de mal

qui nous infectent le cœur et les reins

parce que nous ne nous rendons pas…

Laissons-les à leur langage, l’exemple

de leur vivre nu

nous soutiendra jusqu’à la fin du monde

quand ils prendront les trompettes

et joueront pour nous.

ALDA MERINI...........................

●●●

et ligne après ligne/and line after line

Du côté de chez…

Alda Merini

© ALDA MERINI | © Cristinapigna *

La terra santa

Oxybia Editions

2013

* Frammento tratto dal film documentario di Antonietta de Lillo LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO conversazione con Alda Merini

Abbiamo le nostre notti insonni…

I poeti conclamano il vero,

potrebbero essere dittatori

e forse anche profeti,

perché dobbiamo schiacciarli

contro un muro arroventato ?

Eppure i poeti sono inermi,

l’algebra dolce del nostro destino.

Hanno un corpo per tutti

e una universale memoria,

perché dobbiamo estiparli

come si sradica l’erba impura ?

Abbiamo le nostre notti insonni,

le mille malagevoli rovine

e il pallore delle estasi di sera,

abbiamo bambole di fuoco

cosi come Coppelia

e abbiamo esseri turgidi di male

che ci infettano il cuore e le reni

perché non ci arrendiamo…

Lasciamoli al loro linguaggio, l’esempio

del loro vivere nudo

ci sosterrà fino alla fine del mondo

quando prenderanno le trombe

e suoneranno per moi.

...............................

●●●

●●●

_______________

ALDA MERINI

Poème extrait de “La Terra Santa”, préface de Flaviano Pisanelli

Traduction de Patricia Dao

(Editions Oxybia, 2013)

SITE EDITEUR : http://oxybia.free.fr/

À CONSULTER

[LES CARNETS d’eucharis]

une lecture de NATHALIE RIERA

Alda Merini, « de sa fièvre amoureuse »

| © CliquerICI

22:02 Publié dans Alda Merini, Patricia Dao, TRADUCTEURS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Falling Angels (1989) by Jiri Kylian's "Black and White Ballets"

13:32 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

30/04/2014

Eva-Maria Berg - Résidence d'écriture à la Villa Tamaris, Centre d'art

Eva-Maria BERG

Poète de langue allemande

(Née en 1949, à Düsseldorf)

________________________________

[EVA-MARIA BERG, 2014]

| © Nathalie Riera

…

Résidence d’écriture

à la Villa Tamaris Centre d’Art

EVA-MARIA BERG

© Carnet itinÉrant de Nathalie Riera

Résidence d’écrivain du 14 avril 2014 au 15 mai 2014

Villa Tamaris centre d'art

Communauté d´agglomération Toulon Provence Méditerranée

Avenue de la grande maison 83500 La Seyne-sur-mer

Site de la Villa Tamaris | © ICI

Photographies : Nathalie Riera© Eva-Maria Berg, Villa Tamaris, 2014

Choix de poèmes

Traduction en coopération avec Patricia Fiebig

■

Avec tous mes remerciements à Eva-Maria Berg pour son accueil des plus chaleureux.

aus dem augenblick l´instant

ist betrachtung est devenu

geworden kein ufer contemplation aucune rive

entfernter als die andere éloignée l´une plus que

seite wenn der hund l´autre à l´heure où le chien

nicht wagt hinüber ne se risque pas à gagner

zu schwimmen und l´autre côté à la nage et

das boot kieloben le bateau quille en l´air

den fischfang abandonne

aufgibt segeln la pêche alors

vielleicht ein paar peut-être quelques ailes

flügel am himmel voguent dans le ciel

den blühenden qui rappellent

hafen erinnernd le port fleuri

© Eva-Maria Berg

Poèmes de la Villa Tamaris

Les Carnets d’Eucharis, Printemps 2014

______________

■ NOTE BIOBLIBLIOGRAPHIQUE. Née en 1949 en Allemagne, à Düsseldorf, Eva-Maria Berg a fait des études d´allemand et de français à l’Université de Fribourg en Brisgau. Domiciliée à Waldkirch, dans la Forêt Noire, elle séjourne régulièrement en France. Outre les livres de poésie publiés, elle écrit des articles et des critiques littéraires pour des journaux, collabore avec des artistes pour l’élaboration de catalogues d´expositions, figure dans de nombreuses anthologies et revues littéraires, telles que : Arpa, Europe, la Traductière, Levure littéraire, Revue Alsacienne de Littérature, Terres de femmes, Verso (F); die Horen, Poesiealbum neu (D); Du, Orte (CH). Collaboratrice régulière de la revue en ligne Recours au Poème elle travaille également dans le cadre de coopérations interdisciplinaires – théâtre expérimental, installations, expositions.

Les Résidences d´écritures sont pour elle l’occasion de rencontres entre artistes et d’un recentrement propice à l’écriture : elle a notamment séjourné à la Fundación Valparaíso, Mojacár (Espagne) 2008 et, à plusieurs reprises depuis 2010, à la Villa Tamaris, Centre d´Art, La Seyne-sur-Mer. (France).

Une vingtaine de livres et de livres d´artistes ont paru en Allemagne, en France, en Suisse.

A paraître : en 2014, livre de poèmes en allemand/francais/espagnol avec des gravures d´Olga Verme-Mignot ; en 2015, aux Editions Erès, collection PO&PSY, un recueil de poèmes bilingue franco-allemand.

■SITE OFFICIEL : http://www.eva-maria-berg.de/

18:14 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Eva-Maria Berg | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : eva-maria berg; |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

16/04/2014

Nicolas Bouvier, Oeuvres (une lecture de Nathalie Riera)

Hommage àNicolas Bouvier

(1929-1998)

© Photo : Nicolas Bouvier dans les années 1950 (Keystone)

(SUR LE SITE DE THIERRY VERNET)

■http://www.thierry-vernet.org/

« (…) Nous avons tous une boussole dans la tête, plus précieuse que l’or des Incas. » Nicolas Bouvier [1]

« Un voyage, fût-il de mille lieues, commence sous votre chaussure. »Confucius

« Incantation de l’espace, décantation du texte

ou être un miroir promené le long d’une grande route »

[[2]]

Par Nathalie Riera

________________________________________________________

« Le déplacement dans l’espace peut être un sésame pour certains… »

■■■

Voyager c’est avoir une certaine passion. Chez Bouvier, c’est avoir « la passion des points cardinaux », et parmi les 4 points, sa première direction sera le Nord, en lien avec ses premières lectures d’enfant. Un premier départ, durant l’été 1948, pour la Finlande, Helsinki… jusqu’en Laponie. Il survole le pays des 60 000 lacs. Le Nord lui fait signe de bonne heure ! : « … à sept ans je dessinais de l’ongle sur le beurre de ma tartine le cours de la Volga ou celui du Haut-Orkon, je savais fendre au couteau les naseaux d’un cheval pour qu’il galope encore dans l’air raréfié par le blizzard, et claquais de la langue pour stimuler les onze chiens de mon traîneau. » ([3])

Faut-il croire que voyager c’est retrouver un chez-soi ? De la Laponie à Paris : « Helsinki, Turku, Abo, c’est des endroits où je me sentais chez moi, encore plus en Laponie parce qu’il n’y avait personne, ici je me sens rudement « chez les autres » et il y a trop d’autres. » Une vie de voyages ne peut que répondre à un projet personnel. Nicolas Bouvier rendra compte du monde, de son usage du monde. Mais la disposition, autant physique que mentale, du « vivre ailleurs », et le goût à une vie itinérante, ont aussi leur genèse dans la constellation familiale. Le père, polyglotte « grand érudit et sourcier des grimoires », est directeur de la Bibliothèque universitaire de Genève, et il n’est pas inutile de préciser que la complicité père-fils jamais démentie s’avère comme un puissant pilier pour le « gamin bouffeur de livres à la chandelle clandestine ».

« … j’avais eu mes éblouissements : London, Rimbaud, Melville, Michaux, mais le véritable goût des mots m’est venu lorsqu’il a fallu les choisir, durs, lourds dans la main, polis comme des galets pour enluminer mes modestes icônes avec l’or, le rouge, le bleu qui convenaient, et pour tenter de faire du spectacle de la route un de ces Thesaurus Pauperum à majuscules ornées d’églantines et de licornes… » ([4])

Faire l’apprentissage de l’état nomade, regagner les vastes champs magnétiques, accéder à d’autres lieux « où les choses les plus humbles retrouvent leur existence plénière et souveraine », né le 6 mars 1929 au Grand Lancy, près de Genève, Nicolas Bouvier souligne, contrairement aux idées reçues, la manie de l’expatriement chez les Helvètes :

« Prenez au XVIème siècle le médecin Paracelse ou l’helléniste humaniste Thomas Platter, marcheurs infatigables franchissant les cols alpestres, de la neige jusqu’aux hanches, pour passer de Kiev à Salamanque, de Lübeck à Tunis et enrichir ou transmettre leur savoir, leur imago mundi. […] Plus près de nous : les voyages transsibériens de Cendrars, les enquêtes amérindiennes de Métraux, les randonnées verticales d’Auguste Piccard dans la stratosphère ou sous-marines dans la fosse des îles Tonga, les vadrouilles érudites d’un Charles-Albert Cingria entre vergers à pommes acides et bibliothèques à antiphonaires. » ([5])

Le voyage pour une lecture non monodique mais polyphonique du monde, ce sera alors voyager avec les mains et les yeux d’un écrivain et d’un photographe-chercheur d’images : « ce métier aussi répandu que celui de charmeur de rats ou de chien truffier… ». Et la formation à l’image, comme contrepoint à la littérature, c’est au Japon que l’écrivain en fera un exercice professionnel :

« Je suis devenu photographe par désespoir et portraitiste par accident. A Tokyo en 1955 (…) Mes premiers clients ont été les commerçants du petit quartier de banlieue où j’habitais, et mes premiers sujets, des portraits (…) J’étais payé en nature : six œufs frais, une petite pieuvre, trois chemises blanchies et amidonnées, une séance chez le masseur. Seules les prostituées du ravissant quartier réservé, qui jouxtait le nôtre, et qui sont toujours en fonds, payaient cash ; cela permettait d’acheter la pellicule et d’envoyer du courrier en Europe. […] Comment j’ai pu passer de cette humble clientèle à celle plus exigeante des magazines photographiques japonais reste un mystère que je m’explique mal. Mais cet apprentissage, parce qu’il était humain, cocasse et chaleureux, m’a donné pour toujours le goût des visages. » ([6])

Au métier de photographe s’ajoute celui d’iconographe, traqueur d’images, et que Nicolas Bouvier définit comme :

« l’héritier direct de ces colporteurs d’almanachs ou d’estampes qui faisaient autrefois les foires, leur baluchon sur le dos, et offraient pour un batz ou un sou des planches naïvement coloriées qui figuraient la grande peste de Marseille, le « bon sauvage » du Sépik ou le ballon de M. de Montgolfier et illustraient la chronique du moment. » ([7])

Voyager conduit l’écrivain « à murmurer des histoires », et la parole naît « d’une géographie concrète patiemment investie et subie ». ([8])De l’Asie, que Bouvier ressent comme la mère de l’Europe, « Asie, mère courbée » (Lorenzo Pestelli), cette Asie conquise par l’Occident, dans les universités de la fin des années 40, le jeune étudiant se confronte au « blanc de la carte » :

«… je suis donc allé chercher comme Gorki « mes universités sur les routes » et ce que j’ai pu percevoir de l’immense et merveilleux passé asiatique m’est venu sans manuels ni leçons, mais par la plante des pieds. » ([9])

La destination de l’Asie c’est le chemin vers la transparence, mais c’est aussi, d’une certaine manière, reconquérir la légèreté, ne pas se laisser aller à l’opacité, « se débarrasser par érosion du superflu ». Voyager c’est tout un jeu d’équilibre à trouver :

« Et si l’on souhaite raconter ce qu’on a vu, être, dans la définition stendhalienne « un miroir promené le long d’une grande route », il faudra que le langage subisse la même épreuve, chaque mot passé au feu, et comme alchimiquement « éprouvé », tout ce qui sonne juste étant le fruit de combustions ou de distillations successives qui s’opèrent souvent à notre insu. » ([10])