05/11/2014

Nikos Lyberis

NIKOS LYBERIS

Après le son

La traduction de son dernier ouvrage paru en grec, en août 2014, d'où sont issus ces quelques poèmes a été faite par Brigitte Gyr en collaboration avec Nikos Lyberis, leur auteur.

![]()

Nikos Lyberis | © Vue sur le Canal Grande, en face du Palazzo Moncenigo (à Venise)

●●●

12 - Pétales de soleil

Valse enfantine pour piano désaccordé

et fragments de voix

le crépuscule s'enfonce dans la pierre

Narration conique minée

pour tête sans corps

Face aux causalités les anciennes et les nouvelles

à chaque instant il invente son destin

pour ouvrir des fentes dans les murs de l'horizon

pour purifier le sang empoisonné

Dans le paysage du son éclosent les fleurs

sons sans début ni fin comme un souvenir

clarinette timbre mat dans l'eau

entière à moitié ou juste un bout

il a lâché les notes pour accéder à la musique

dialogue sans paroles superbe

Sons inédits d'un corps compressé

qui se confie au vent comme en fraude

tantôt murmurent tantôt crient en secret

formes connues insuffisantes

mais la géométrie mobile fonctionne

formes mouvantes à l'infini

l'espace résonne des jours et des jours après que se sont tus les

[instruments

et l'esprit ingénieux demeure sans voix

Innombrables les faces de l’immuable beauté

Silence empli de sons

Il déploie le pont sur l'abîme

pour la fille qui passe en larmes

et dont le temps s'est figé

………………………………………………………………………

13 - Eclipse

Nuit archaïque qui abrite la musique

le regard se faufile dans l'espace inassouvi

aux confins usés

entre les ombres de ceux qui sont partis

Les murs se retirent d'autres murs arrivent

pour laisser passer

la Reine de Thulé

dans sa main la bible aux pages blanches

Entre-deux saigné par des cordes hérissées de pics

une cinquième guerre totale

La spirale du corps amollit les barreaux de la cage

neuf métaux fondus plus une météorite

la cage désormais voile

Elle traverse l'accord répété

les éclats de voix

pour que la mémoire s'éteigne peu à peu

qu'elle accueille les gestes spontanés

éboulements sous-marins

connaissance inaccessible à la pensée

négation de la négation

D'une bouche à l'autre

une même histoire se poursuit

malgré les bavardages silence intact

parce que la vérité et son objet sont une et même chose

Déchiffrer l'étoile de chacun

pour échapper à la dérive peut-être

et par un chemin sans malice remonter le courant

………………………………………………………………………

19 - Concert pour un corps

Dans le quartier sans saisons

elle tient une fenêtre ouverte dans ses mains

entre le flûtiste et l'amiral Perse

en duel avec son ombre

Un geste mille interrogations

Elle a enlevé le masque de sous son visage

la danse lovée dans le corps

remplit l'espace entre les mots

contrepoint multiple

Habillée aux couleurs de la tempête

elle prononce les mots à l'envers

pour ne pas trahir la joie

indifférente aux prétendants

des messieurs naufragés en haut de forme

qui revendiquent le trône d'Egypte

en dansant avec des mannequins chèrement vêtus

elle répond à la question qu'on lui pose

cinq murs plus loin

Elle a brodé l'habit de la nuit

pour que les oiseaux migrateurs s'y posent

elle enferme le temps dans une malle pour libérer de l'espace

Dans les brisures de son rire poussent des fleurs

Vague qui traverse le large

sans rencontrer de bateau

………………………………………………………………………

21 - Froissement de tilleul sauvage

Dans le vent de sable qui le suit partout

il coupe du bois pour sa croix

Le soleil dépeçait le mur

quand un coup de feu venant d'une autre histoire

dispersa les toiles d'araignée instantanément et

révéla le grand secret

à lui seul

la cloche de l'alarme devenue rituelle

adoucit les pierres dans l'air dur

cercles concentriques à l'horizon impromptu

Dans la fosse défilent des images

lambeaux d'essais

débris de temps

Au sommet du jet d'eau le récitant avec

dans ses mains une tragédie antique

murmure quelque chose sur les instants extrêmes

les circonstances qui ne connaissent pas leur force

Soudain la pluie et les rêves d'acier

du train s'incorporent au spectacle

Un vieil émetteur résonne

………………………………………………………………………

22 - La lisière du feu

Dans les labyrinthes de l'air

des voix s'aventurent

tentent une rencontre

afin que se consument les obstacles

Enfermée en un point la force totale

rend possible l'impossible

Murs aux cinq bouts de l'espace

directions inversées

le sang du temps goutte dans le verre

écho d'un orage venant d'une autre planète

des carapaces de tortue annoncent

l'effondrement de l'empire

sans contraintes la terre

retrouvera sa face divine

Il froisse une page de cinq hectares

les peurs rentrées en fraude

à l'extrémité du silence

Des mots déformés trois cinquièmes et septièmes

neuvièmes et onzièmes assouplissent l'air

témoignage préhistorique dont le corps se souvient

hiéroglyphes oubliés

d'avant les mots

………………………………………………………………………

31 - Cantate pour une fleur

Cri qui perça le tout de bout en bout

l'indicible douleur de la gitane

voix qui contient l'alpha et l'omega et le reste

va et vient continu depuis le grand silence du début

La lumière diffuse s'est figée en goutte

graine d'inaudible

musiques danses peintures récits

résonance condensée du premier pouls

avant de s'incarner

de se déployer dans les bras de l'immensité

puissance de tout ce qui a été dit et pas dit

Le pouls du monde vibration qui

déborde de chaque point du corps

pour que tu puisses l'entendre

la pensée alors n'a plus de lieu où se tenir

Frisson amoureux à la naissance du monde

phonème au diapason de l'espace

joie intense originelle qui annule les discordances

et les murs se retirent loin

L’enthousiasme du tout fait l'un

tourbillon qui engloutit le temps

laisse les scories en surface

Et les montagnes redeviennent montagnes

et les rivières redeviennent rivières

●●●

Nikos LYBERIS est né en Grèce, à Pyrgos d’Élide, en 1953. Il a publié cinq collections poétiques en grec, dans des éditions d'art (une par "Stigmi", en 2002 et quatre par "Diatton", 2002, 2006, 2012, 2014).

(Après des études de géologie à Athènes, il s’installe à Paris en 1975. Il a voyagé beaucoup en mer sous la mer et à terre surtout dans les déserts, notamment dans les régions polaires (Spitsberg et Nord Groenland), l’Égypte et l’Asie Centrale. Il pratique les arts martiaux, disciple de Maître Noro Masamichi.)

20:13 Publié dans Nikos Lyberis | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Olivier Salazar Ferrer - Les possessions transparentes, éd. de Corlevour, 2014

●●●

UNE NOTE DE NATHALIE RIERA

…

Les possessions transparentes

Olivier Salazar Ferrer

Corlevour, 2014

Olivier Salazar Ferrer | © France-Culture

■■■

en route vers une destination inconnue, sans aucune raison valable : telle semble être la volonté du professeur de philosophie dans le roman au titre énigmatique « Les possessions transparentes » d’Olivier Salazar-Ferrer. Que peut-il en être de la recherche du voyageur et de celle du poète, l’une et l’autre sont-elles de même souche, en tant que le voyageur comme le poète sont sensibles à notre diversité en réduction : combien les cultures sont fragiles face aux standardisations de la représentation de soi. (p.22) Que revient-il au voyageur, sinon dans le choix d’une ascèse d’entreprendre l’expérience de la « désappropriation » : bouleverser le régime de la propriété avec ses clôtures phénoménologiques et sociales (p.12) — d’être dans une « liberté de déliement » : Il s’agissait de délier, de rejeter les cordages sur le quai, de se départir (…) (p.13) — de se faire « Voyageur du Divers » dont l’action (en opposition à la théorie) est de « faire s’exalter sa propre existence par la différence et le divers ». Un roman de cette envergure ne peut se dérouler sans quelques évocations ou références à des écrivains, des philosophes et des poètes majeurs (David Thoreau, Victor Segalen, Bashô, Rainer-Maria Rilke, Blaise Cendrars, Gustave Roud, Léon Chestov…). Opposer le voyage à toute action d’appropriation, est-ce alors pour mieux croire « à la puissance magique de l’inaccompli » : n’avoir rien à réaliser, mettre en pratique la théorie de l’inaccompli comme réserve d’énergie, comme défaut ou appel d’être dans la substance même du monde (p.43). Pour le voyageur, réappropriation également de « l’innocence du verbe », ou encore de la jeunesse de la langue, en référence à Holderlïn.

Nathalie Riera, novembre 2014

© Les Carnets d’Eucharis

_________________________________________________________________________

●●●

« Le voyage était devenu objet de science, dépiauté, analysé, classifié, dévoré par les vampires analytiques (…) notre siècle n’était-il pas dévoré par la passion de l’appropriation, par sa décomposition de l’objet en relations exprimables, de façon à le reproduire, quitte à briser la puissance fougueuse qui l’animait ? Je percevais parfois la culture moderne comme une immense pieuvre collée au réel, habile à se saisir de la moindre proie vivante pour en sucer la vie. Le récit de voyage, cette ombre du réel que Segalen avait voulu subvertir dans son poème Equipée, n’était plus qu’une coquille vide sur le sable de notre culture.

Il y avait pourtant une façon de faire vivre une œuvre, de la charger de ses possibilités de sens, de l’illuminer de l’intérieur pour la faire advenir à sa fonction authentique qui est de créer de la vie. (…) Sans aucun doute, cette vieille Europe poudrée, héritière des monarchies, empêtrée dans ses richesses et dans une histoire millénaire qui lui collait aux fesses, devait se tourner vers les cultures des autres continents…»

............................... (p.34/35)

●●●

« On avait rallumé les bougies. « Aimez-vous le Stabat Mater de Pergolèse ? » avais-je demandé au sommelier, tandis que les voix s’élevaient dans leur architecture transparente. Terrifié, sans répondre, la main tremblante, il avait servi le vin, un Vosne Romanée premier cru 1985. Je l’avais fais danser entre mes doigts. Robe rubis, carminée avec l’âge, vague secrète de sous-bois nocturnes avec des parfums mouillés de mousse, O quam tristis. Reflets de fruits rouges et noirs, imprégnés de la senteur de la violette. A la seconde approche : Vidit suum dulceum natum, timidité et audace mêlées, robe de feu, presque grenat, tirant sur le pourpre sombre. Corps ardents sur la neige. Inflammatus et accensus. Fruit mûr sur fond épicé, échos de cuir et de fourrures. Envol lourd d’oiseaux sauvages qui frôlent de leurs ailes les étangs embrumés. Aubes d’automne où résonne le pas méthodique des chevaux sur les feuilles mortes. Chœurs soutenant les voix singulières. Reprise paisible puis consentement à l’extinction. »

............................... (p.118)

Quatrième de couverture

Le narrateur est un professeur de philosophie qui se rend à un colloque consacré aux écrivains voyageurs. Il traverse en train un paysage de montagnes enneigées. Il est mythomane et s'invente des identités lors de ses conversations avec les passagers. Tandis qu'il accumule les notes pour sa conférence, les intempéries retardent son arrivée. Bloqué dans une ville de montagne, il est confronté aux pensionnaires de l'Hôtel des Glycines : les étudiants représentés par le jeune Frédéric Berlioz et l'anglais Graham Barker, enthousiaste et fantasque, le Docteur Arenberg, philosophe juif américain, le professeur Alexander, rationaliste ironique, la japonaise Mlle Kyoubou qui se singularise par un comportement sadomasochiste, le poète violoncelliste aveugle Umberto Baldi et sa charmante fille Clara dont la présence va bouleverser la paix apparente de l'hôtel, la serveuse du Café du Théâtre, prénommée Madame de Warrens à cause de sa ressemblance avec la protectrice de Rousseau. Le narrateur prend l'habitude d'errer la nuit dans la ville, découvrant le théâtre, le domaine des Charmettes envahi par la neige,

où flotte l'ombre de Rousseau... Le lecteur découvre peu à peu que les personnages sont en lutte, à des degrés divers, pour une quête du réel. Le narrateur est déchiré par un conflit entre possessions matérielles et aspirations spirituelles qui affrontent tous les jeux de l'illusion. Seul le poète aveugle Umberto Baldi invite les autres personnages à voir ce que l'on ne voit pas, mais il sera rapidement expulsé de l'Hôtel par les autres invités. Le voyage représente donc une série de dépossessions, mais aussi une reprise de la vérité à travers une série d'expériences spirituelles. Le narrateur, tombé amoureux de Clara au cours d'une promenade avec elle et son père, prendra la fuite la veille de sa conférence, hanté par la nature indicible de ce qu'il veut dire, pour se réfugier dans un hôtel désert, dans une petite ville de montagne encore plus isolée en altitude. Est-il sur les traces du vieux poète italien et de sa fille Clara ? C'est dans cet hôtel fantôme qu'il fait l'expérience d'un repas mystique qui va clore le récit, avec la vision d'une petite fille qui joue avec l'invisible.

Olivier Salazar-Ferrerest maître de conférences depuis 2007 en littérature française à l’Université de Glasgow en Ecosse. De formation à la fois philosophique et littéraire, ses publications portent sur les littératures du XIXe et XXe siècle, notamment sur la littérature d’avant-garde, avec plusieurs essais sur Benjamin Fondane (Benjamin Fondane, Oxus, 2004 et Benjamin Fondane et la révolte existentielle, De Corlevour, 2007), la littérature féminine, la littérature existentielle (Bespaloff, Chestov, Grenier, Jankélévitch) la phénoménologie (Pour une phénoménologie de la vie - Entretiens avec Michel Henry, De Corlevour, 2010), la littérature de voyage (Blaise Cendrars, J.M.G. Le Clézio, Nicolas Bouvier, Jacques Lacarrière), les croisements entre arts visuels, poésie, littérature et philosophie. Il est également l’auteur de poésie (Adieu à Terre rouge, In limine, 2001 ; Poèmes du silence et de la neige, In Limine, 2003 ; La Roulotte peinte, In Limine, 2006 ; La Haute Provence de l’esprit, In Limine, 2013), de récits (Un chant dans la nuit, De Corlevour, 2007) et d’adaptations théâtrales (Benjamin Fondane, L’Exode, Festival d’Avignon, 2008). Il a été nommé ambassadeur de la culture en 2012 par le City Council de la ville de Glasgow.

●●●

___________________________________________________________________

SITES À CONSULTER

LES POSSESSIONS TRANSPARENTES

Editions de CORLEVOUR

| © Cliquer ICI

FURET DU NORD

Entretien d’Olivier Salazar-Ferrer avec Sylvie Aragnac (extraits)

| © Cliquer ICI

18:59 Publié dans Les éditions Corlevour, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Olivier Salazar-Ferrer | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/11/2014

NATHALIE HANDAL - 8 poèmes de Gaza

NATHALIE HANDAL

8 Poèmes de Gaza

Confessions at Midrange / Confessions à mi-chemin

The Voices and Faces of Palestine - Summer 2014

Voix et visages de Palestine – été 2014

![]()

Nathalie Handal | © INTERNET

●●●

Confessions at Midrange

My heart has telescopes

my eyes have invisible streets

my portrait is of a nation

with a hundred square feet of clouds—

maybe god is a country

my eyes can’t see.

Dans mon coeur des télescopes

dans mes yeux des rues invisibles

mon portrait est celui d’une nation

sous trente mètres carrés de nuages –

dieu est peut-être un pays

que mes yeux ne peuvent voir.

………………………………………………………………………

Confessions à mi-chemin

(Extrait 1)

Turka

They ask me who I am,

they ask me where I’m from—

how do I explain

from where Jesus is born

except I’m not allowed

to reach his church

Who am I if I can’t be

with my olive groves

who am I

if I can’t find Mohammed

in my prayers

can’t reach Jesus

I am from the Teqoa

and the Dead Sea

from Bethlehem

and Jerusalem—

Dar Handal,

we grow everywhere here,

Dar Talamas,

our ancestors were translators,

so I translate this for you—

I am who I’ve always been

and behind my prayers

are windows

with a city

of endless verbs.

Ils me demandent qui je suis

ils me demandent d’où je viens –

comment expliquer

d’où Jésus est né

sauf que je n’ai pas le droit

d’aller dans son église

Qui suis-je si je ne puis

demeurer près de mes oliviers

qui suis-je

si je ne puis retrouver Mohammed

dans mes prières

ne puis atteindre Jésus

Je viens du Teqoa

et de la Mer Morte

de Bethléem

et de Jérusalem -

Dar Handal

nous avons grandi partout ici

Dar Talamas,

nos ancêtres étaient des traducteurs

alors je vous traduis ceci -

je suis qui j’ai toujours été

et derrière mes prières

il y a des fenêtres

avec une ville

aux verbes infinis.

…………………………………………………………………………. Turka

(Extrait 2)

COUNTRY

The radio was stuck

between two stations

when you told me

you sold

the only thing that

mattered to you.

I said nothing.

We’d been together for years

and I had no idea what you sold

nor what was playing

along the long blue sky

we both insisted was ours.

La radio était bloquée

entre deux stations

quand tu m’as dit

que tu avais vendu

la seule chose qui

t’était chère.

Je n’ai rien dit.

Nous avons vécu des années ensemble

et je n’avais aucune idée de ce que tu avais vendu

ni de ce qui se jouait

au long du long ciel bleu

que nous persistions tous deux à dire nôtre.

…………………………………………………………………………. PAYS

(Extrait 3)

GAZA

Once in a tiny strip

dark holes swallowed hearts

and one child told another

withdraw your breath

whenever the night wind

is no longer a land of dreams

C’était dans une étroite bande

où des trous noirs engloutissaient les cœurs

un enfant dit à un autre enfant

retiens ton souffle

lorsque le vent nocturne

n’est plus dès lors une terre de rêves

…………………………………………………………………………. GAZA

(Extrait 4)

The Gazans

I died before I lived

I lived once in a grave

now I’m told it’s not big enough

to hold all of my deaths

Je suis mort avant de vivre

J’ai vécu une fois dans une tombe

maintenant on me dit qu’elle n’est pas

assez grande

pour contenir toutes mes morts

…………………………………………………………………………. LES GAZAOUIS

(Extrait 5)

Tiny Feet

A mother looks at another—

a sea of small bodies

burnt or decapitate

around them—

and asks,

How do we mourn this?

Une mère regarde une autre mère -

un océan de petits corps

brûlés ou décapités

tout autour d’elles –

et interroge,

Comment pleurer cela ?

…………………………………………………………………………Tout petits pieds

(Extrait 6)

Night Sky Orange

from The Gaza Box

I read your book of myths—

did you?

I checked the mirror for your face—

did you?

I checked the ruins and the even larger

ruins in your heart—

did you?

I memorized the shape of black smoke

and the orange sky in every tiny corpse—

did you?

I checked if loneliness was what the body

turns to when death is all it has—

did you?

Did you think of your wife the evening

you killed mine?

And unexpectedly,

an image of your son will cross

your mind,

you will question why

you’ve come after all,

you will breathe differently,

words will no longer be able

to map your crimes.

I checked for the damage in my flesh

—did you?

I found my way back to the scene

in the book

where you erase my name

as it keeps reappearing,

don’t you know,

such letters always revert back

to its original form

so look at me in the eyes

before we both perish.

Ciel Nocturne Orangé

extrait de The Gaza Box

J’ai lu ton livre sur les mythes -

et toi ?

J’ai testé le miroir pour ton visage -

et toi ?

J’ai passé les ruines en revue et celles, plus vastes, dans ton coeur -

et toi ?

j’ai gardé en mémoire la forme des fumées noires et le ciel orange dans les plus infimes cadavres –

et toi ?

j’ai vérifié si la solitude était ce que devient le corps quand la mort est son seul bien –

et toi ?

As-tu songé à ta femme le soir où tu tuas la mienne ?

Et de manière inopinée,

l’image de ton fils traversera

ton esprit,

tu te demanderas pourquoi

tu es venu en fin de compte,

tu respireras autrement,

les mots ne seront plus capables

de dresser la carte de tes crimes.

J’ai fait le compte des dégâts dans ma chair

- et toi ?

J’ai retrouvé la scène où

dans le livre

tu effaces mon nom

qui s’obstine à réapparaître,

sais-tu que ces lettres sont de celles qui retrouvent toujours leur forme originelle

alors regarde-moi dans les yeux

avant de périr l’un et l’autre.

…………………………………………………………………………

(Extrait 7)

Imaginary World with Twelve Birds

from The Gaza Box

There is moonlit

in my box

can you give it to me

There are hours

in my box

can you give them to me

There is a world

in my box

there are twelve birds

in my box

can I fly with them ummi

…………………

There is a picture

of my son

in his box

can I see it

before the men arrive

before the floor shakes

before they take my heart

tell them

our souls will leave our torn bodies

but we will never leave

we will multiple in their souls

Monde Imaginaire avec Douze Oiseaux

extrait de The Gaza Box

Il y a du clair de lune

dans ma boîte

peux-tu me le donner

Il y a des heures

dans ma boîte

peux-tu me les donner

Il y a un monde

dans ma boîte

il y a douze oiseaux

dans ma boîte

puis-je voler avec eux ummi

…………………

Il y a une photo

de mon fils

dans sa boîte

puis-je la voir

avant que les hommes n’arrivent

avant que le sol ne tremble

avant qu’ils ne prennent mon coeur

dis-leur

que nos âmes quitteront nos corps déchiquetés

mais que nous ne partirons jamais

nous nous multiplierons dans leurs âmes

…………………………………………………………………………

(Extrait 8)

All photos by Nathaie Handal

Taken throughout Palestine

Permission granted to reprint

▪▪▪

Toutes les photos par Nathaie Handal

Prises en Palestine

Permission accordée pour réimprimer

●●●

Nathalie HANDAL Poète et dramaturge d’origine palestinienne, née à Bethléem. A grandi en France et en Amérique latine. Etudes aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans le monde arabe. Parmi ses livres les plus récents, Poète en Andalousie, Language for a New Century : Contemporary Poetry from the Middle-East, Asia & Beyond et Love and Strange Horses, (Médaille d’or Independent Publisher Book en 2011). Ses pièces les plus récentes ont été mises en scène à la John F. Kennedy Center for the Performing Arts, le Bush Theatre et Westminster Abbey, à Londres. Elle signe la chronique La ville et l’écrivain du magazine World without borders.

17:03 Publié dans Nathalie Handal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

24/10/2014

Nathalie Riera et Richard Skryzak présentent LES CARNETS D'EUCHARIS sur RADIO CAMPUS

11:40 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, Richard Skryzak | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

23/10/2014

Nathalie Riera & Les Carnets d'Eucharis sur Radio Campus

Emission radiophonique enregistrée le 26 septembre 2014

AVEC RICHARD SKRYZAK & NATHALIE RIERA

CE JEUDI 23 OCTOBRE 2014

EMISSION ENTRECOUPEE DE POEMES LUS PAR NATHALIE RIERA

Richard et Nathalie nous offriront EGALEMENT une sélection musicale.

jeudi 23 octobre / 18H / 106.6FM

Site de Radio Campus | © ICI

15:39 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

10/10/2014

Nathalie Riera & Brigitte Broc en lecture à la Librairie Le Carré des Mots (Toulon)

●●●

Rencontre-Lectures

Autour de la poésie

Avec Brigitte Broc & Nathalie Riera

invitées par Rémy Durand & L’Association Gangotena (Toulon)

à la Librairie LE CARRÉ DES MOTS

**

…

Poésie

avec Nathalie Riera et Brigitte Broc

8 octobre 2014

Librairie Le Carré des Mots

4, place à l'huile

83000 TOULON

Devant la Librairie toulonnaise LE CARRE DES MOTS

Nathalie Riera (de dos, à gauche) Gilbert Renouf et Rémy Durand

Photographie © Claude Brunet

Photographie © Claude Brunet

Sur le seuil de la Librairie LE CARRE DES MOTS

Brigitte Broc

Photographie © Nathalie Riera

Rémy Durand (à gauche) & Gilbert Renouf

Photographie © Nathalie Riera

PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES | © Claude Brunet & Nathalie Riera

:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Nathalie Riera en lecture

Paysages d’été, éd. Lanskine, 2013

Variations d’herbes, éd. du Petut Pois, 2012

Feeling is first, Galerie Le Réalgar, 2011

…

et des extraits de Solaria & Sealandsky

(à paraître aux éd. du Petit Pois)

●●●

18:28 Publié dans LECTURES PUBLIQUES, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

05/10/2014

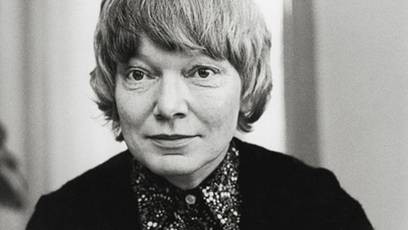

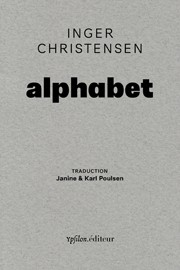

Inger Christensen - alphabet

●●●

Du côté de chez…

Inger Christensen

Alphabet

Ypsilon, 2014

édition bilingue danois-français

traduction de Janine & Karl Poulsen

YPSILON | © http://ypsilonediteur.com/fiche.php?id=122

11

l’amour existe, l’amour existe

ta main qui, blottie dans la mienne, s’oublie telle

un petit et la mort impossible à se souvenir

impossible à se souvenir comme une vie

inamissible, aussi légèrement comme par mouvement chimique

par-dessus crételles et bisets, tout,

se perd, disparaît, impossible à se souvenir que

des troupeaux d’hommes déracinés, de bêtes et de chiens

qui existent ça et là, disparaissent ;

les tomates, les olives, les femmes

brunes qui les récoltent, se flétrissent, disparaissent,

tandis que le sol poudroie de nausée, une poudre

de feuilles et de baies, et que les boutons du câprier

ne seront jamais récoltés, confits au sel

et mangés ; mais avant qu’ils ne disparaissent, avant que nous

ne disparaissions, un soir, attablés avec

un peu de pain, quelques poissons sans abcès et de l’eau

qui sagacement a été changée en eau, l’un des

mille sentiers de guerre historiques traverse tout

à coup la pièce, tu te lèves, les frontières,

les frontières existent, les rues, l’oubli

partout, mais ta cachette ne s’approche pas,

regarde, la lune est par trop éclairée et le Chariot de David

retourne aussi vide qu’il est venu ; les morts veulent

qu’on les porte, les malades veulent qu’on les porte, les pâles

soldats usés ressemblant à Narcisse veulent qu’on

les porte, tu te promènes si bizarrement éternel,

et seulement quand ils meurent tu t’arrêtes

dans un jardin de choux dont personne ne s’est occupé

depuis plusieurs siècles, trouves en écoutant une source

tarie quelque part en Carélie peut-être, et pendant

que tu songes à des mots comme chromosomes, chimères,

et à la croissance frustrée des fruits de la passion

tu enlèves d’un arbre un peu d’écorce et la manges.

............................... (p.38/39)

●●●

les défoliants existent

par exemple la dioxine

qui défeuille arbres et

buissons et détruit

hommes et animaux

en arrosant

récoltes, forêts

on obtient défeuillaison

et mort au milieu

de l’été le plus fructueux ;

ce changement du chagrin

ce lumineux matin

autrement merveilleusement heureux

l’herbe a disparu

et l’air a filé

son dais venimeux sans fils

par-dessus plages par-dessus forêts

par-dessus corps par-dessus biens

............................... (p.91)

le ciel est un antre

où les oiseaux fanés

pourrissent comme des fruits déchus

où les nuages étales

pulvérisent des cités

et les chassent, tourbillons gracieux,

comme sable à travers sable

comme eau à travers eau

même les visqueuses limaces

sont poreuses comme ces glaces

dont le reflet de l’homme s’est perdu

seule une tige d’ortie

contera défeuillée

comment en désespoir nous nous sommes crées

une terre sans fleurs

asexuée comme le chlore

regarde une pâle étoile matinale

étincelle comme un encéphale

qui est presque éteint et usé

trop diffus pour se rappeler

l’étreinte des êtres

dans un vol sans ailes

dans un pré parfumé

dans un chaud lit d’été

regarde la source claire

est tarie et petite

et remonte le rocher,

et les roses sans fond

se cachent dans des marais

du pollen inamissible mis de côté

dans l’éternité

la même écriture les y met au net

celle qui décrit la course des nuages

celle qu’Archéoptérix a gravée dans des pierres

en travers d’une pure et vertigineusement bleue

l’éternité

l’éternité

............................... (p.93)

●●●

Note de l’éditeur

Inger Christensen (1935-2009) publie Alfabet en 1981. Ce livre peut être considéré comme le centre et la clé de son œuvre, d’où (re)commencer à découvrir cette écriture d’une complexe simplicité. Par sa construction basée à la fois sur une structure mathématique, la suite de Fibonacci, et la structure la plus connue de la langue, l’alphabet, Inger Christensen définit son lieu d’invention et de représentation, inséparables, de la vie : le poème. Dans Alphabet, sa vision du monde et du langage prend corps dans le vortex qui entraîne irrésistiblement la formation des poèmes. L’existence de toute chose est une apparition à chaque fois qu’un dire singulier en saisit l’universalité.

Autres informations sur un site danois

The almost magically singing poem about fear and love, power and powerlessness had been in preparation since Lys (1962, Light) and Græs (1963, Grass) and was continued in prose novels (including Det malede værelse - 1976, The Painted Room - with a subject from Renaissance Mantua), essay writing and particularly the series of poems Alfabet (1981, Alphabet), which in accordance with the title combines the letter system with a mathematical sequence of numbers to form a development idea, likewise unfolded in a rich range of subjects.

In Sommerfugledalen (1991, The Butterfly Valley) she explored the sonnet cycle and created glowingly beautiful poems about death and hope under the title symbol of the book, which suggests a transformation idea.

With her prominent position, Inger Christensen has managed the traditions of modernism in moving poetry which has been translated into the principal languages. | © Cliquer ICI

●●●

SITE À CONSULTER

INGER CHRISTENSEN

Sur le site : POETRY FOUNDATION

| ©Cliquer ICI

17:54 Publié dans DANEMARK, Inger Christensen, Ypsilon | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/10/2014

Helga M. Novak - Chaque pierre orpheline (Ed. Hochroth, Paris)

●●●

Du côté de chez…

HELGA M. NOVAK

Chaque pierre orpheline

Hochroth, Paris

anthologie bilingue

Traduction de l’allemand par Élisabeth Willenz

avec une illustration par Ladislaja de Layre

HOCHROTH | © http://www.paris.hochroth.eu/fr/3154/chaque-pierre-orpheline/

me dérober voilà tout ce que je veux

me dérober voilà tout ce que je veux

loin de l’armoise et de l’élyme

loin des pierres que jamais

personne ne changera en pain

loin des algues qui ne seront

plus mêlées à la farine du pain

loin des noeuds de marin des filets

me dérober aux mouettes

et à leurs yeux injectés de sang

crier je peux le faire toute seule

et hurler contre l’océan

le miroir de la mer je le recouvrirai

et les miroirs de la maison

ici des frégates tombent du mur

le souffle se glace par 30 degrés

ici les voiles se flétrissent dans les lits

et les coquillages pâlissent dans les chevelures

ici les pendules sonnent mais aucune ne marche

personne n’arrache plus de feuille au calendrier

me dérober voilà ce que je veux

telle une reine incendiaire

loin de son trône enflammé

...............................

●●●

tout s’est envolé

espérant te faire plaisir

je t’ai cueilli au bord de la Méditerranée

une fleur de pissenlit

grande comme une méduse

espérant te faire plaisir

je t’ai coupé en Asie

une églantine

rouge comme une langue de dragon

espérant te faire plaisir

je t’ai acheté en Amérique

un cœur-saignant de nylon

plus gracieux qu’un cœur tendre

ah tableaux décrochés métaphores

ce que j’ai à t’offrir

est un fagot de phrases de mots

de terminaisons fléchies et de syllabes

sur d’informes racines sans âge

l’as-tu compris est-ce pour cela

que tu as décampé déguerpi

fleur de pissenlit Méditerranée

Asie églantine mais rouge

le cœur tendre Amérique point là de quoi

rester à m’attendre

je fus par un bouquet de séneçon accueillie

...............................

●●●

Note de l’éditeur

Helga M. Novak, poétesse islandaise d’expression allemande, est née en 1935 à Berlin. Enfant abandonnée, adoptée et élevée en R.D.A., elle connaît une vie de ruptures et d’exils (en Islande, en R.F.A.), avant l’isolement dans la forêt de Legbąd, en Pologne, où elle vivait depuis 1987. La dimension politique de ses premiers recueils lui vaut d’être déchue de sa nationalité est-allemande en 1966. Marquée par de multiples traumatismes, sa poésie puise aussi dans le spectacle d’une nature désolée, sombre scène d’une indomptable amertume.

Helga M. Novak nous a quittés le 24 décembre 2013.

●●●

SITES À CONSULTER

HELGA M. NOVAK

Sur le site : HOCHROTH (Paris)

| © Cliquer ICI

19:50 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Helga M. Novak, Hochroth | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/10/2014

Christophe Grossi - Ricordi - L'Atelier Contemporain, 2014

Christophe Grossi

Ricordi

Dessins de Daniel Schlier

Prière d’insérer d’Arno Bertina

(L’ATELIER CONTEMPORAIN,2014)

L’ATELIER CONTEMPORAIN

François-Marie Deyrolle

SITE - http://www.r-diffusion.org/index.php?ouvrage=LAC-14

© Christophe Grossi

Une note de Nathalie Riera

____________________________________________________________________________

■■■ Recueil de 480 « Mi ricordo », et cette question qui traverse ou sous-tend tout le livre : à qui appartient la mémoire ? Il n'est alors pas plus belle tentative que cette réponse sans prétention aucune : « je me demande si l’essentiel ne se passe pas plutôt dans notre corderie, là où nous tirons, tendons, nouons, relions fils et ficelles, où l’intime embrasse l’espace et le temps, où se mélangent héritage, filiation et transmission ; dans ce lieu du vertige qui a sa langue, son tracé et sa construction propres, où nous luttons contre la fascination et la peur du vide et où nous laissons derrière nous des pointillés de vie. » Il n’y a pas que ce que nous avons vécu qui peut faire œuvre de souvenir, ce qui peut devenir notre souvenir est aussi ce qui appartient à quelqu’un d’autre que soi, sans appartenance à notre part biographique ou à notre part d’expérience. Se souvenir, c’est-à-dire « Je se souvient », implique que nous devons toujours nous méfier des témoignages : « Nous nous souvenons, nous croyons nous souvenir, nous embellissons ou grisons la réalité, nous l’arrangeons sciemment ou non, en fonction de l’interlocuteur. » Ainsi que des jaillissements, il convient d’entendre « Mi ricordi » comme « Je se souvient d’autres histoires que la nôtre et de vies arrachées au vide. » Dans la genèse de ces « Ricordi » l’auteur raconte : « N’ayant pas vécu les années quarante, cinquante et soixante en Italie, n’ayant pas fait le chemin de mes aïeux, je ne me souviens pas de cette époque et ne peux prétendre me souvenir de ce que je n’ai pas vécu bien que je me souvienne de ce que j’ai lu, entendu, vu, écrit, retenu, de toutes ces années ».

Nathalie Riera, octobre 2014

© Les Carnets d’Eucharis

____________________________________________________________________________

215. Mi ricordo

qu’aujourd’hui, parce que j’étais absent, il ne me reste plus que cette pratique de faussaire : l’écriture.

:- :- :- :- :

322. Mi ricordo

que le narrateur de sa propre histoire est souvent un faussaire qui s’ignore.

:- :- :- :- :

375. Mi ricordo

ne veut pas dire « Je me souviens » mais « je suis un corps projeté dans une histoire de langue perdue » ou « éteins la lumière et raconte ».

:- :- :- :- :

469. Mi ricordo

que j’ai commencé à écrire « Mi ricordo » non pas pour me souvenir mais parce que j’ai déjà tout oublié.

:- :- :- :- :

480. Mi ricordo

que ces « ricordi » étaient dispersés, flous, retenus, perdus, avant de s’imposer en héritage.

SITES À CONSULTER

PUBLIE NET

| © Cliquer ICI

cHRISTOPHE GROSSI

Sur le site : DÉBOÎTEMENTS

| © Cliquer ICI

20:04 Publié dans Christophe Grossi, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

21/09/2014

Nathalie Riera et Les Carnets d'Eucharis au Chant de la Terre

●●●

Rencontre-Lectures

Autour de la poésie et de la revue LES CARNETS D’EUCHARIS

Nathalie Riera est invitée par André Zaradzki & l’Association Les Amis du Chant de la Terre

***

…

Le Chant de la Terre

avec Nathalie Riera

19 septembre 2014

Librairie Le Chant de la Terre

Pont Saint-esprit (LE GARD)

André Zaradzki (de dos, à gauche) Nathalie Riera (de dos, à droite)

Photographie © Claude Brunet

Photographie © Claude Brunet

Lecture de textes inédits, du recueil « Sol aria & Sealandsky » (à paraître aux éditions du Petit Pois)

PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES | © Claude Brunet

:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Présentation du projet des Carnets d’Eucharis, 2015

(Paul Auster et la poésie)

Les Carnets d’Eucharis (dans leur version numérique)

23:38 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

15/09/2014

RENCONTRE-LECTURE avec Nathalie Riera (vendredi 19 septembre 2014)

Rencontre-Lecture

La Librairie Le Chant de la Terre

Avec Nathalie Riera

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014 à 20h30

La Librairie Le Chant de la terre

André Zaradzki

16 rue Joliot Curie

30130 Pont-Saint-Esprit

tél. 04 66 50 27 44

Association les amis du Chant de la terre

Centre Pépin

70 avenue Gaston Doumergue

30130 Pont-Saint-Esprit

courriel :amisduchantdelaterre@free.fr

Nathalie Riera nous proposera quelques lectures de "Paysages d'été" (paru en 2013 chez Lanskine) ainsi que des textes inédits du prochain recueil prévu pour cet automne, aux éditions du Petit Pois : "SOLARIA & SEALANDSKY". Elle présentera également la très belle revue Les Carnets d'Eucharis qu'elle dirige, au cours d'un échange avec le public.

C'est un deuxième passage à la librairie puisqu'elle avait accompagné les éditions du Petit Pois qui étaient nos invités au dernier Printemps des Poètes.

Nous démarrons avec Nathalie Riera une nouvelle saison au Chant de la terre par un beau rendez-vous à ne pas manquer !

Libre participation au chapeau.

Nathalie Riera et Les Carnets d’Eucharis

Sur le site : Librairie Le Chant de la Terre

| © Cliquer ICI

Sur le site : Les Amis du Chant de la Terre

| © Cliquer ICI

Page Facebook : facebook.com/lesamisduchantdelaterre

│© Les Carnets d’Eucharis

17:22 Publié dans LECTURES PUBLIQUES, Les Carnets d'Eucharis, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/09/2014

Vivian Maier

22:06 Publié dans VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

30/08/2014

LA REVUE DE PRESSE "Les Carnets d'Eucharis"

●●●

Les Carnets d’Eucharis | 2011 - 2014

(version papier et version numérique)

…

REVUE DE PRESSE

PRESSE ÉCRITE

- Médiapart

- Europe

- Diérèse

- Cahiers littéraires internationaux « Phoenix »

- Cahier Critique de Poésie (CCP) du Cipm

- Le Matricule des Anges

SITES NUMERIQUES

- Recours au Poème

- Ent’Revues

- J-P. Longre

- « La Pierre et le Sel »

- Sitaudis

http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/

■■■

Dans ce jardin d'Eucharis

Patrice Beray

MEDIAPART

Edition : Revues & Cie

Revue numérique, chaque rendez-vous des Carnets d'Eucharis exalte à satiété l'œil des artistes comme autant d'espaces du dedans qui se découvrent poème, photographie, pensée, histoire, parce qu'il y a un mot, une matière, l'autre ou le monde pour les faire advenir.

Les deux récentes mises en ligne des Carnets d'Eucharis sont exemplaires de cette approche, qui est une ouverture, au ressort d'une sensibilité, celle de son unique revuiste, Nathalie Riera. Car solitaire, l'œil creuse d'abord de son empreinte toute présence, à la seule force de sa perception.

Ainsi de ces personnages figurés par l'objectif de la photographie (ou du cinéma... muet) qui n'attendent que d'être vus, et qui s'insinuent dans les pages d'un même numéro, telle l'actrice (et styliste plurielle) Natacha Rambova, compagne de Rudoph Valentino (en couverture du numéro de mai/juin).

© Marianne Breslauer

Ou encore au travers des visées de la photographe allemande Marianne Breslauer (1904 - 2001) et de la jeune photographe Lilya Corneli (couverture du numéro de juillet/août). Mais surtout, il faut prendre au mot cet espace qui s'effeuille du dedans au dehors, et entourner les pages (ou les éditer), car les mots nous guettent, nous épient même, dans ce jardin statuaire. Les Carnets d'Eucharis se rassemblent alors en un bouquet d'échos, dont le texte surgit à la tourne : la revue fourmille d'études, de présentations d'auteurs (de D. H. Lawrence à Bernard Noël en passant par Alejandra Pizarnik, Danielle Collobert ou Annemarie Schwarzenbach). C'est que la revue de Nathalie Riera sait s'adosser au contemporain pour un passage à l'œil, tout en levée d'écrous (voir ce billet : http://blogs.mediapart.fr/blog/patrice-beray/311208/pour-une-annee-lumiere-avec-nathalie-riera). Et dans le sillage de George Oppen*, on ne ratera pas l'incitation à visiter les expositions de John Cohen**, « photographe de la beat generation.

© John Cohen

*A paraître en novembre une édition de ses « poésies complètes », traduites par Yves Di Manno, aux éd. José Corti (j'y consacrerai un article dans le journal).

**En juillet à l'adresse de la galerie Serge Aboukrat, place Furstemberg à Paris, et jusqu'au 24 septembre à l'initiative de Michèle Cohen à la galerie La Non-Maison, 22, rue Pavillon, 13100 Aix-en-Provence.

Patrice Beray

© MEDIAPART (19 Août 2011)

■ SITE - http://blogs.mediapart.fr/edition/revues-cie/article/190811/dans-ce-jardin-deucharis

Isabelle Lévesque

© DIÉRÈSE, N°54 (Automne 2011)

■ SITE - http://diereseetlesdeuxsiciles.com/44674.html

____________________________________________________________________________

■■■

Nathalie Riera publie le 32ème numéro des Carnets d'Eucharis qu'elle a initiés au début 2008. Elle poursuit là une entreprise aux qualités exemplaires tant par la forme que par le fond. Accessible en téléchargement au format PDF, la revue est consacrée à la littérature, particulièrement la poésie, à la photographie et aux arts plastiques. On y trouve des textes, des recensions, des coups de projecteurs, des dossiers (dans ce dernier numéro la poète italienne Mariella Bettarini), des hommages, des port-folios, toute la diversité rassemblée d'une curiosité attentive et d'un savoir sans pédantisme.

Nathalie Riera publie le 32ème numéro des Carnets d'Eucharis qu'elle a initiés au début 2008. Elle poursuit là une entreprise aux qualités exemplaires tant par la forme que par le fond. Accessible en téléchargement au format PDF, la revue est consacrée à la littérature, particulièrement la poésie, à la photographie et aux arts plastiques. On y trouve des textes, des recensions, des coups de projecteurs, des dossiers (dans ce dernier numéro la poète italienne Mariella Bettarini), des hommages, des port-folios, toute la diversité rassemblée d'une curiosité attentive et d'un savoir sans pédantisme.

Rien d'étonnant à cela quand on connaît le parcours de Nathalie Riera qui, de formations à la prise de parole en animations d'ateliers de théâtre et d'écriture avec des publics divers n'a cessé d'être en prise avec une réalité humaine et sociale à laquelle elle tente de donner une juste place.

Rien d'étonnant non plus à lire Nathalie dont l'écriture mêle le souci de nommer sans entraves la réalité à une délicatesse musicale des mots et à ce que Gérard Larnac appelle un « pansensualisme ».

Il y a les ruines, les failles, que rien ne peut réparer, où se perd ma voix, ne reste

que la fêlure d’une lettre

alors l’agrume des mots

comme l’anis et la verveine sont la joie du jardin

comme une goutte d’encre la rivière

STREAM LIKE A SPOT OF INK

s’embellir du velours, ne rien garder de la tristesse, au fil des ombres la foi pour

ce qui nous ouvre le chemin

à travers une branche, une goutte d’encre

marcher dans les allées où renaître après les feuilles, après le jaune

sur le papier vide, sur la route, le rebord du lit

ne veux pas la flétrissure

sur le papier sur la route, des paysages calmes et profonds, et mon visage qui

raconte ses rêves, la douce parole de l’encre

In ClairVision, © publie.net

La Pierre et le Sel ne peut que recommander l'attention de tous ses lecteurs sur le travail de Nathalie Riera qui est un exemple de ce que permet Internet en termes de création et de réflexion, loin du superfétatoire et des egos.

Pierre Kobel

© LA PIERRE ET LE SEL (24 février 2012)

■ SITE - http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2012/02/l...

____________________________________________________________________________

■■■

Les métamorphoses d'Eucharis

MEDIAPART

Edition : Revues & Cie

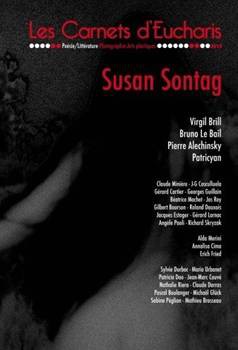

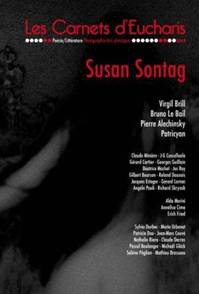

L’album numérique des Carnets d’Eucharis de Nathalie Riera s’enrichit dorénavant d’un volume annuel, décliné sous forme papier. Le premier numéro vient de paraître, centré sur la figure et l’œuvre de Susan Sontag.

Même si nombre de revues (à l’instar d’Europe, mais aussi bien Les Hommes sans épaules de Christophe Dauphin, entre autres exemples) continuent de dédier leur espace exclusivement au texte, et ce indépendamment de leurs préoccupations, la revue est sans conteste un lieu privilégié pour interpeller, « mimer les arts voisins » selon la formule de Michel Deguy.

Revue numérique, n°36, hiver 2013

Cette interrogation sur la matière, les enjeux qui sous-tendent la représentation en propre d’une pratique artistique, peut se traduire dans des approches de revuistes clairement revendiquées comme « transdisciplinaires » (ainsi que le promeut par exemple la revue Gruppen).

Format numérique, multimédia oblige, les publications essaimées par Nathalie Riera ont fait leur miel de ces pratiques croisées : poésie, fiction, réflexion s’offrant à d’autres tracés, à d’autres formes aux contours d’une même réalité, mais métamorphosée par le dessin, la photographie, la peinture, voire la traduction.

De même, ce premier numéro papier des Carnets d’Eucharis fait plus que la part belle à la photographie (Virgil Brill, Patricyan), à la peinture (Bruno Le Bail, Pierre Alechinsky).

Sans doute, le désir de tenir en main le volume de ces Carnets s’est-il manifesté dans le continu même, l’accompagnement fécondant de l’hommage qui est rendu à Susan Sontag. Dans le dossier qui lui est consacré, une phrase liminaire de Michaël Glück pourrait valoir pour l’ensemble du projet éditorial des Carnets d’Eucharis : « Tout, dans l’univers, existe pour aboutir à une photographie. » On y découvrira autour de Nathalie Riera, attachées « au désir d’émancipation totale » de Susan Sontag, de fortes contributions (Sylvie Durbec, Angèle Paoli...).

Dans cet ensemble qui requiert bien plus le sens de la métamorphose que celui essentialisé et clivant de la métaphore, on suivra « au pas du lavoir » les découvertes d’un riche cahier poétique scandé notamment par Béatrice Machet, Claude Minière, Georges Guillain, Gérard Cartier, Gilbert Bourson :

Des Tziganes sur la terrasse de l’aube

vont et viennent chaussés de rythmes

avec des pas naufrageant les marches de l’hôtel

qui flamboie sous son emplâtre de brouillard

qui peu à peu se dissipe et disperse le bruit

des tracteurs invisibles du monde

le matin jubile pour celui qui ouvre

sa chambre fermée avec la clé des mots

au mail-plus-loin des voix tendent leur épiderme

où stagnent en épis les roulottes des joies

qui peu à peu occupent le grand silenciaire

de la nostalgie

cependant que partout

le monde se déplie comme un billet de banque

(Gilbert Bourson)

Patrice Beray

© MEDIAPART (16 mars 2013)

■ SITE - http://blogs.mediapart.fr/edition/revues-cie/article/160313/les-metamorphoses-deucharis

____________________________________________________________________________

■■■

Nathalie Riera est une lectrice infatigable. Egalement Poète, elle a publié Puisque beauté il y a (Lanskine, 2010), un recueil qui, en se gardant de tout solipsisme, couronne le jour qui passe et sait jouer des saisons de l’homme sur la terre. Depuis 2008, elle diversifie, dans sa revue numérique Les carnets d’Eucharis, les approches et les contenus littéraires. Sans sectarisme mais ouvert aux tendances esthétiques les plus novatrices, son site est devenu incontournable.

Nathalie Riera est une lectrice infatigable. Egalement Poète, elle a publié Puisque beauté il y a (Lanskine, 2010), un recueil qui, en se gardant de tout solipsisme, couronne le jour qui passe et sait jouer des saisons de l’homme sur la terre. Depuis 2008, elle diversifie, dans sa revue numérique Les carnets d’Eucharis, les approches et les contenus littéraires. Sans sectarisme mais ouvert aux tendances esthétiques les plus novatrices, son site est devenu incontournable.

Voici aujourd’hui la publication d’une première version papier de ces carnets.

Ma décision d’en venir, une fois par an, à une version papier, est une manière de ne pas négliger un pan du lectorat qui s’avère peu attaché à la seule lecture numérique (…) Claude Minière m’a fait part de cette pensée : « dans le passage à l’édition papier, il y a un geste significatif. Par là, vous allez vers ce qui se donne à la main, ce qui peut se lire dans la main (dans la méditation) – et donc n’est plus sous l’impression binaire « informatique », se déroulant pour l’œil seul. (Réponse de Nathalie Riera à une question de Richard Skryzak dans l’avant-propos).

Au sommaire, on découvrira un dossier riche d’enjeux sur Susan Sontag (avec notamment des contributions d’Angèle Paoli, Jacques Estager et Nathalie Riera). La rubrique Au pas du lavoir nous offre à lire des poèmes de Mathieu Brosseau, de Gérard Cartier, de Gilbert Bourson, de Béatrice Machet… et de Claude Minière qui s’impose, d’après moi, comme le poète le plus singulier de notre modernité :

La mémoire passe de la ville à la campagne

quand les feuilles roses et grises s’unissent et se séparent selon le vent

le tronc ne bouge pas

déroulé du passage

définition spatiale du vocabulaire

au centre et à l’écart.

Les rubriques Le chantier du photographe, Traduction et Recensions concluent ce premier numéro d’admiration et de création.

Pascal Boulanger

© RECOURS AU POEME (2013)

■ SITE - http://www.recoursaupoeme.fr/revue-des-revues/les-carnets-d%E2%80%99eucharis/pascal-boulanger

____________________________________________________________________________

■■■

L’événement est à marquer d’une pierre blanche. Ces dernières années, on voyait surtout des revues qui passaient – étaient contraintes de passer – de l’état papier à l’état virtuel. On s’est presque habitué à tourner des pages qui n’avaient aucune réalité palpable, même si la machine, par excès de zèle, imite parfois le bruit ! La littérature, l’écrit, en voie de dématérialisation : la chose avait, a toujours, de quoi nous alarmer. Là, c’est l’inverse : le papier a une consistance, une odeur. On respire mieux soudain.

Les Carnets d’Eucharis, animés par Nathalie Riera, existent depuis 2008 en version numérique. Prose et poésie, mais aussi arts plastiques et réflexion critique se rencontrent, se croisent, dialoguent. Dans le premier numéro papier elle explique dans un entretien la vocation de sa revue : « Ma décision d’en venir, une fois par an, à une version papier, est aussi une manière de ne pas négliger un autre pan du lectorat qui s’avère peu attaché à la seule lecture numérique. Je n’ai aucune certitude quant à savoir si cela est ou non un bon choix. Certains lecteurs ont trouvé la démarche curieuse, l’estimant à contre-courant de ce qui se passe actuellement, à savoir la désertion du support papier en faveur du support numérique. » Puis elle cite cette amorce d’analyse par Claude Minière : « Dans le passage à l’édition “papier”, il y a un geste significatif. Par là, vous allez vers ce qui se donne à la main, ce qui peut se lire dans la main (dans la méditation) – et donc n’est plus sous l’impression binaire “informatique”, se déroulant pour l’œil seul. C’est important. » Oui, Claude Minière a raison de souligner la signification de ce passage préalable par la main qui éprouve avant l’œil, autrement que lui. Ce « travail de circulation » dont parle Nathalie Riera trouve là, en même temps que son support naturel, sa raison d’être.

Le premier numéro est consacré à Susan Sontag, avec des contributions diverses et des extraits de l’œuvre. La littérature n’est pas un secteur délimité. « Lire c’est espérer le voyage qui ébranle mes certitudes ou mes acquis », affirme Nathalie Riera dans le même entretien. Le geste esthétique comme volonté de « faire de la résistance » : Susan Sontag, jusqu’à sa mort en décembre 2004 à New-York (elle était née en 1933) incarna cet esprit de résistance. La vieille Europe autant que le Nouveau Monde, la politique et l’esthétique, la capacité d’admiration et la volonté d’analyse s’harmonisaient chez elle au sein d’une grande intelligence. Intelligence dont témoignent ses écrits, y compris posthumes (on édite actuellement son Journal chez Christian Bourgois). « Si je me suis engagé en littérature, tout d’abord comme lectrice puis comme écrivain, c’est aussi une extension de mes sympathies pour d’autres personnes, d’autres domaines, d’autres rêves, d’autres mondes, d’autres grandes questions. » Cette forme de « sympathie », assez rarement revendiquée par les écrivains, ne vient pas concurrencer l’intelligence, mais la renforcer.

Le dossier Sontag occupe environ le tiers du numéro. Des cahiers de création, poétique, photographique et de traduction, forment la deuxième partie. Enfin, classiquement (mais nécessairement), un ensemble de recensions critiques conclut le numéro.

Patrick Kéchichian

© La Revue des revues, N° 50 (2013)

■ SITE - http://www.entrevues.org/revue_extrait.php?id=8193

____________________________________________________________________________

■■■

Voici la venue d’une revue annuelle qu’il convient de saluer avec force. Celle-ci est une version « palpable» des Carnets d’Eucharis publiée en ligne depuis 2008 par cette âme ardente qu’est l’écrivaine Nathalie Riera.

La matérialité de la revue attire l’œil d’emblée : format oblong, soyeuse couverture noir anthracite où se détachent les titres en rouge, substantielle livraison de 203 pages. On la tient en main comme une promesse. Les carnetsd’Eucharis sont donc bien de ces sortes d’objets de l’esprit qui « se donnent à la main […] qui peuvent se lire dans la main…. » (Claude Minière).

Ce numéro 2013 rend hommage à Susan Sontag, hommage qui occupe le tiers du volume sous la forme de 9 contributions, précédé d’une très belle introduction de Sylvie Durbec. Viennent ensuite plusieurs cahiers rehaussés d’images en noir/blanc (dont certaines de N. Riera) : - cahier de création poétique dont le magnifique titre « Au pas du lavoir » incite à découvrir les contributions de Machet, Brosseau, Minière, Guillain, Cartier, Bourson, Couvé, Boulanger, Péglion, Riera ; - suit un ensemble de 4 portofolio où s’imbriquent textes et photographies, prenant en compte des travaux de Patricyan, Brill, Le Bail, précédé d’un belle introduction de Cosculluela ; - un entretien avec le peintre Bruno Le Bail, suivi d’un cahier de traduction (Erich Fried, Alda Merini, Annalisa Cima) ; le tout est complété par une abondante recensions de lectures.

Nathalie Riera est militante de la ferveur littéraire/poétique, et cette ferveur ne va pas sans véhémence, qui la caractérise entre toutes. En cela, elle accomplit un acte politique. On pourrait incruster au fronton de son entreprise cette formule (qu’elle revendique, d’ailleurs), fondement d’un engagement dans le monde et pour le monde : la poésie ? « Une maison qu’on peut habiter sans ridicule, un vêtement qu’on peut endosser sans ridicule, une attitude qu’on peut adopter sans ridicule… (Ponge).

Joël-Claude Meffre

© Revue EUROPE, N°1014 – Octobre 2013

SITE - http://www.europe-revue.net/

■■■

Marie-Christine Masset

© PHOENIX, N°13 (mars 2014)

■ SITE - http://www.revuephoenix.com/actualite_revue_phoenix.html

____________________________________________________________________________

■■■

« Eucharis me dit que c’était le printemps » écrivait Arthur Rimbaud dans Iluminations, ce Carnet 2 est luxuriance et luminosité. Nathalie Riera ne fait pas semblant avec la poésie, la littérature, la photographie, et les Arts Plastiques. Tout est là, choisi et composé. Le sommaire, dense, tient ses promesses : Etienne Faure (Entretien conduit avec Tristan Hordé), Au Pas du Lavoir (neuf poètes), Le Chantier du Photographe, Portfolio (cahier visuel et textuel), En Haut du Pré (anthologie de textes contemporains et de paroles d’artistes), Traductions (six poètes), Portraits, Lectures. A cela s’ajoutent des photographies de Nathalie Riera : Au Jardin Hanbury, elles ne jalonnent qu’en apparence les différentes parties, elles invitent à avancer encore plus, à se laisser surprendre par ce printemps où chaque contributeur offre son regard et sa voix, son œuvre. Découverte, oui, à l’égal de l’œuvre photographique de Eric Bourret dans Portfolio: « L’ivresse des sommets », qui, nous écrit François Coadou « invite à ressentir la vie fût-ce un instant seulement dans l’ivresse dionysiaque des sommets, qui est aussi celle des abîmes, en esprits libres. » Au Pas du Lavoir, lieu de rencontres et de paroles, laisse les voix plurielles approcher, saisir le lecteur, anthologie surprenante où foisonne et brille la force de la poésie, quelques étincelles entre autres, Fabrice Farre : « Je laisse cette chaise contre la mienne/je vieillis plus vite si j’oublie le temps/et le corps qui venait s’installer », Corinne Le Lepvrier : « /enfant petite en avance et pressée je pleure tout cela déjà : preuve que l’on n’a pas d’âge que l’on ne possède rien. », Marie Etienne : « cette mort étalée dans le bus, ce chagrin dévoré de tendresse, l’inanité de ce diamant, stupide, énorme, dans un appartement déserté par la mort ». La voix d’Aurélie Foglia ne s’encombre pas du tumulte des eaux, elle sait extraire l’essentiel :

Avoir perdu

la main

Sourire au mot

Poésie

Mal interpréter

ce sourire

Dans Le Chantier du Photographe, le texte de Claude Minière : Sur une photographie extrait de « Mallarmé & les fantômes », fait sienne cette phrase de Blanchot : « le langage offre le spectacle d’une puissance singulière et magique ». En Haut du Pré nous rappelle ce parti pris de Nathalie Riera de ne faire l’impasse d’aucune forme artistique, telle est l’éthique même de sa revue, non pas parcours exhaustif de la création contemporaine, mais accueil et reconnaissance de la beauté où qu’elle soit. Le poème dans La Raison Pure de Paul Louis Rossi en est une preuve :

le fruit de la grenade

les graines le goût la

couleur la transparence

Puis des oiseaux dans

le cercle d’un soleil noir

boucle close

Le soleil il vient

du sol cheval cabré

peu dans le ciel

Les traductions, graines aussi de grenade, offrent à ce carnet ses ouvertures sur le monde, où se découvriront : William Sydney Graham, poète écossais, Paul Stubbs, poète britannique, Mort de l’Utopie d’après A piece of Waste Land de Bacon : « du monde d’Eliot, entre les roseaux humains et / le pelvis échoué et brisé du vent, sont encore piégés les quelques/ dernières pages de son livre » ; Mariangela Gualtieri, traduite par Angèle Paoli, au lyrisme vibratoire : « créature drue, toujours agenouillée qui transforme en autel la crevasse/ et le bord du trottoir » ; Juan Gelman, poète argentin ; Viviane Campi, autre voix italienne ; Eva-Maria Berg, poète allemande et Mina Loy poète anglaise :

Leda

Visiteur sub rosa

S’évanouit au profit de sa fille aînée

entraînant vers les roseaux

l’héritage et l’obstacle

de sa poitrine d’oiseau

Comme elle le fit pour Susan Sontag, dans son article « Mina Loy : une cartographe de l’imaginaire », Nathalie Riera nous invite à découvrir le parcours extraordinaire de cette femme. Avant les lectures (articles serait plus juste), le portrait critique de René Knapen par Claude Darras éclaire la densité tragique de son œuvre picturale, cette « fusion de l’allégorie de la mort et du portrait ».

Oui, ce carnet porte bien son nom : le printemps est là et Eucharis rayonne : Elisabeth Bishop peut écrire que « le jardin des plantes a fermé ses grilles » celui d’Hanbury est sans limites.

Marie-Christine Masset

© RECOURS AU POEME (printemps 2014)

■ SITE - http://www.recoursaupoeme.fr/revue-des-revues/les-carnets-deucharis-version-papier-opus-2/m-c-masset

____________________________________________________________________________

■■■

Le premier numéro en version imprimée était consacré à Susan Sontag; le second « poursuit sa ligne exploratrice des figures d’écritures » en laissant libre cours « à une constellation d’écrits inédits qui multiplient les franchissements et les traversées », selon les mots de la rédactrice en chef, Nathalie Riera. Cela donne un volume qui, pour hétérogène qu’il puisse d’abord paraître en matière générique et linguistique, trouve son unité dans le choix exigeant des textes et des images, un choix fondé sur la qualité esthétique et sur l’originalité thématique, dans une exploration des « paysages de la poésie et de la littérature ».

Après un entretien avec Étienne Faure autour de son dernier opus, La vie bon train, puis des photographies d’Éric Bourret commentées par François Coadou, le chapitre « Au pas du lavoir » présente des poèmes, des proses, des versets, des sentences lyriques avant un texte de Claude Minière extrait de « Mallarmé et les fantômes » et une « Petite anthologie de Textes contemporains er de Paroles d’artistes » (« En haut du pré »). Puis une partie multilingue avec des œuvres de W.S. Graham, Paul Stubbs, Mariangela Gualtieri, Juan Gelman, Viviane Ciampi, Eva-Maria Berg, Mina Loy traduites par Blandine Longre, Angèle Paoli, Raymond Farina, Brigitte Gyr, Olivier Apert… Enfin, des portraits et lectures critiques qui ouvrent un vaste horizon littéraire, et où chacun peut glaner sa nourriture.

Il faudrait tout citer, et l’on serait tenté de reproduire de larges extraits d’une revue qui, selon le souhait de la rédaction, a de grandes chances de muer le lecteur en « paysagiste », et à laquelle on souhaite une belle route.

Jean-Pierre Longre

© SITE J-P. LONGRE (avril 2014)

■ SITE - http://jplongre.hautetfort.com/archive/2014/04/02/vibration-de-langue-et-d-encre-5338166.htm

■■■

© CCP, N°27 – Centre International de Poésie Marseille (printemps 2014)

■ SITE http://www.cipmarseille.com/publication_fiche.php?id=7a3f5ed78e87ae01d3ce99cd75218e85&PHPSESSID=04061d43614d1398014f7b474afd7611

____________________________________________________________________________

■■■

Blason de la dernière version papier des Carnets d’Eucharis, le lis d’Amazonie photographié par Nathalie Riera, qui dirige la revue internet du même nom. On connaît bien le site qui propose régulièrement des notes critiques et la présentation de poètes francophones ou traduits (une iconographie, des articles, des liens…). Cette revue annuelle marque la volonté de Nathalie Riera de diversifier les supports pour offrir « les mots comme autant de tracés, de traces, et bruits de sources »

On retrouve la ponctuation des photos, fleur ou papillon, monarque échoué que l’on voudrait protéger par la caresse d’une feuille ou déclinaison de variations imperceptibles : les ciels d’Éric Bourret laissent percer un noyau lumineux pris dans les nuages vaporeux (traîtres yeux du songe, l’image crépusculaire ou augurale nous traverse), dans un portfolio de 16 pages accompagné d’un texte de François Coadou.

Alors, nous lisons les poèmes :

« Quelques torches

allumées sur nos steppes

les prenons pour

des arbres »

Rien de neutre, les amers poétiques de Jean-Louis Bernard renouent le présent à la fibre préhistorique. Les poèmes proposés sont tantôt des inédits, tantôt des poèmes choisis dans l’œuvre déjà publiée d’un auteur comme ceux d’Étienne Faure qui ouvre la revue après l’éditorial, textes éclairés par l’entretien sur La vie bon train (éd. Champvallon) que mène Tristan Hordé : la gare comme lieu réel de passage certes, mais aussi perçue dans des « descriptions imaginaires » grâce à une « prose à demeure, pour un travelling circulaire », ce qui permet d’évoquer « le déploiement de la phrase » qui n’est pas le même en vers ou en prose.

Inédits, les fragments de Marie Étienne : pour chaque paragraphe une amorce de lieu, des bribes de récit les suivent et nous font pénétrer « autour du pot à miel qu’est le soleil ».

Inédites également les listes poétiques de Corinne Le Lepvrier et d’Aurélie Foglia :

« /enfant on garde ses trésors tout près du lit de l’oreiller où reposer la tête dans la poche de la robe chasuble dans le cartable dans le livre où déposer ses mains dans le sourire où se cacher

[…]

/enfant engoncée dans un anorak je suis potelée désolée il semble assise sur un banc comme posée déposée là ; je vais devenir une femme menue ; je vais rester petite ce sera ma forme désolée définitive je crois » (Corinne Le Lepvrier)

****

« Avoir perdu

la main.

Sourire au mot

poésie.

Mal interpréter

ce sourire.

Chercher une écriture

en chair forgée.

Voir sans les yeux.

Fouiller des lèvres.

Peindre avec la langue. » (Aurélie Foglia)

Cela dans le cadre de pages bordées par un fil rouge, couleur qui traverse d’ailleurs la revue : chapitres du sommaire, titres des groupements ou nom des artistes selon les parties.

Après « Au pas du lavoir », « le chantier du photographe » : Claude Minière (qui offre aussi des poèmes « numériques ») évoque Stéphane Mallarmé dans ses rapports à la photographie de Nadar et à la peinture de Manet.

« En haut du pré » propose une anthologie de textes contemporains. Paul-Louis Rossi, dans La Raison pure, rapproche Thomas de Quincey et Emmanuel Kant. Richard Skryzak retrace son parcours dans Les Rêveries d’un vidéaste solitaire…

« Traduction » propose des poèmes en version bilingue.

« Portraits – Lectures critiques » présente des études le plus souvent détaillées. Une petite anthologie de poèmes de Mina Loy (traduits par Olivier Pert) suivie d’un article de Nathalie Riera constituent un véritable dossier pour découvrir la poète anglaise. Le texte d’Angèle Paoli nous fait entrer dans Douceur du cerf, de Marie Huot, qui nous entraîne dans l’univers de Giono, en passant par la mer chère à la poète qui, grâce au cerf, dénoue la mémoire en faisant des disparus le tissu du livre.

Force des Carnets d’Eucharis qui, dans une diversité vivante, allie les images du texte poétique à l’analyse en n’hésitant pas à parcourir la poésie du monde.

Isabelle Lévesque, mai 2014

© La Pierre et le Sel

■ SITE - http://pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2014/05/les-carnets-deucharis-carnet-2-2014.html#comments

____________________________________________________________________________

■■■

Dans la jungle des sites consacrés à l’art ou à la poésie, Eucharis, « plante bulbeuse issue des forêts tropicales humides et sombres », fleurit avec grâce et ténacité depuis plus de six ans ; on peut désormais la goûter aussi sous forme imprimée, dans des « carnets » sobres et denses : le numéro deux a paru ce printemps. Écran, papier — contenus différents pour une même ligne ; essayons d’en donner une idée.

Le plan apparaît mûrement pensé. Édito vif et clair, puis sept parties qui, souvent, se répondent : « Entretien » avec un poète ; « Portfolio », sous-titré « cahier visuel & textuel », avec l’œuvre d’un photographe éclairée par une présentation critique ; « Au pas du lavoir », qui regroupe neuf contributions de poètes français contemporains ; « Le chantier du photographe », un essai où la photographie, bien que n’apparaissant pas d’emblée, joue un rôle central ; « En haut du pré », sous-titré « petite anthologie de textes contemporains & de paroles d’artistes » ; « Traduction », qui propose, en version bilingue, un choix d’écrits de sept poètes étrangers ; enfin, « Portraits-lectures critiques », avec une présentation biographique de Mina Loy (dont on aura lu des poèmes à la rubrique précédente) et un « portrait critique » du peintre René Knaepen, suivis d’un riche ensemble de présentations d’ouvrages récemment parus. Ainsi l’ensemble du cahier s’ouvre et se referme sur un regard critique, dialogue à haute voix ou comptes rendus de lecture ; quant aux parties deux et quatre, aux noms exprès bucoliques, l’écho de leurs titres signale ce qu’on y trouve, peut-être le cœur du propos : « comme une fraîcheur d’eau au creux de la main », pour reprendre les mots que Jaccottet applique à ce « très vieux poème », l’Odyssée.

On s’en veut de courir la poste et d’effleurer à peine les contenus. J’ai été particulièrement frappée par les douze vues de ciels, mystérieusement évidentes, d’Éric Bourret, photographe marcheur et philosophe en images. La grande diversité des écritures représentées dans « Au pas du lavoir » (vers mesurés ou non, une fois rimés, dispositifs formels exhibés — listes, cinéma…) me semble ne jamais verser dans un éclectisme facile. Au passage, il m’a plu de noter que la parité, parfaite dans la partie « lectures critiques », était allègrement violée, mais au rebours du sens habituel, dans les rubriques trois et six, dévolues aux poètes. Et la richesse de la rubrique « Traduction » doit bien sûr beaucoup au fait que là, « les poètes traduisent les poètes » (ainsi la façon dont Brigitte Gyr donne à sentir les jeux d’Eva Maria Berg avec la syntaxe et le mètre, malgré l’écart redoutable entre la structure de l’allemand et celle du français, force l’admiration). Enfin, le tissage tout au long du Cahier entre images et textes, tant au plan de la création que du discours critique, est une des forces de cette jeune publication, tout comme l’est, à mes yeux, une mise en rapport constante et juste de ces images et de ces textes avec l’expérience du corps vivant. C’est à bon droit que Nathalie Riera parle, dans son éditorial, de « [multiplier] les franchissements et les traversées ». Vivement le trois !

Myrto Gondicas, mai 2014

© Sitaudis

■ SITE - http://www.sitaudis.fr/Parutions/les-carnets-d-eucharis-carnet-deux.php

■■■

© Le Matricule des Anges, N°155 (juillet-août 2014)

■ SITE - http://www.lmda.net/

20:38 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/08/2014

Arlt

22:32 Publié dans VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

08/08/2014

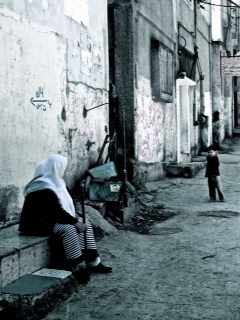

Eugène Savitzkaya, BUFO BUFO BUFO

●●●

Du côté de chez…

Eugène Savitzkaya

Eugène Savitzkaya

© Photographie de Mélanie Gribinski

http://www.melaniegribinski.com/index.php?/poetes/

Bufo bufo bufo

Les éditions de Minuit, 1986

Les Carnets d’Eucharis | © http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/

●●●

Ogre parmi les floraisons, dauphin, je la mouillerai

vivante, ourse à la toison, au cœur, à la bouche

bordée de pétales, cousue et décousue, peinte et

blanche, dauphin, épouvantée, dévorant les fleurs,

jetée sur les prés, sur les eaux, à la machine,

à la boue nouvelle, au cœur immobile, pesant

moulin, moteur, mère, fleur sur l’étang ou tache

sur la neige, ourse que je pénétrerai troué, au cou,

la chaîne fine qui me décapitera avant le jour, à la

machine, éphèbe, jeune homme Sali, coloré, pourri,

Angèlique petite fille, Dominique mordue, coloriste qui

crache sur la neige, qui bave dans le lait,

perturbant les moussons, trouant d’un doigt

le paysage et l’œil d’un garçon de boucherie.

........................... (pp.25)

Vidé de mon cœur je me reluis, disait le pêcheur

guettant l’ombre, son foie dans le liquide de

la rivière, doucement rouge et transparent,

de salive je suis rempli, elle déborde et coule

peu à peu, écume sur le liquide de la rivière,

la mangent les poissons montant en flèche,

l’étendard violet dressé, ondulant, ils

dévorent les fleurs que j’ai jetées dans le

soleil et perdues, il roucoulait, sa langue

enroulée, son vélocipède couché sur les roseaux,

je les mangerai cette nuit, leurs entrailles

sur l’assiette jaune de porcelaine et de limon,

avec du jasmin et la couleur bleue du pinceau,

les os sur le bord dentelé, puis je laverai

la faïence dans le pur liquide, troublant la

rivière, verre tremblant, glacé d’œufs, de

feuilles minuscules et rondes, avec le gravier

du fond et le sable de la berge, mais son

bras gela, parlant il s’endormit, de crachat

rempli, de sang parfumé, sa canne noire

au-dessus du monde, son reflet dans l’eau.

........................... (p.61)

Au couteau je fus découpé et mes morceaux

posés sur les planches, j’étais le bœuf qui

traîne les charrettes, l’âne, l’orang-outan,

découpé je fus par l’épée qui traversait les

ténèbres, par la main qui fouillait la nuit, par

les vilains doigts sans ongles, écourté je fus,

en mon encore sur les plantes à lait, saumon,

puissant, bœuf musclé, scié par la scie qui

passe entre les planches, qui fouille le

fumier et l’étable, et mis sous terre avec mes os.

........................... (p.63)

●●●

●●●

Ed. de Minuit, 1986 | © CLIQUER ICI

●●●

●●●

Ed. Argol, 2014 | © CLIQUER ICI

22:09 Publié dans Eugène Savitzkaya | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/08/2014

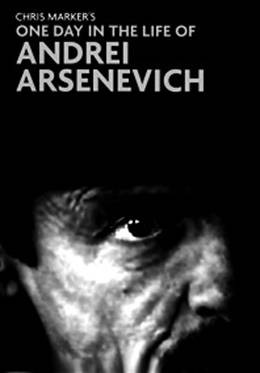

Une Journée d'Andrei Arsenevitch (One Day in the Life of Andrei Arsenevich, 1999)

CHRIS MARKER

ONE DAY IN THE LIFE OF

ANDREI ARSENEVICH

1999, 55mn