08/05/2021

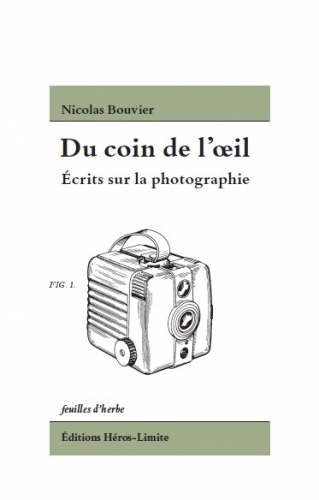

Nicolas Bouvier - Du coin de l'oeil

Nicolas Bouvier

Du coin de l’œil

Écrits sur la photographie

[extrait]

■■■

---------------------------

Extrait

de Nicolas Bouvier, Du coin de l’œil,

in « Un voyageur qui écrit et non un écrivain qui voyage »

Éditions Héros-Limite, 2019.

« […] Lorsque je me mets en route, je n’ai aucune spécialité, je suis dilettante en tout ; j’aime la musique sans être véritablement musicologue, je fais des photographies sans être photographe, et j’écris de temps en temps sans être véritablement écrivain. Je crois que si je devais me prévaloir d’une spécialité, j’opterais pour celle de voyageur. Être l’œil ou l’esprit qui se promène, observe, compare et ensuite relate, une sorte de témoin.

Pour moi, l’écriture, c’est avant tout une façon de rendre compte de l’extraordinaire richesse que la réalité du voyage vous propose, réalité humaine, géographique. Le voyage favorise également l’introspection. Grâce à cette vie errante, on sent les changements qui s’opèrent en soi-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt, c’est le voyage qui vous fait ou vous défait. Écrire après un voyage, au sujet d’un voyage, c’est une façon de payer une dette. C’est une opération très exigeante de bonne foi et de précision.

Je réfléchis seulement quand j’écris, c’est ma méthode de pensée. L’écriture étant une occasion de réflexion totale, c’est un exercice périlleux. En écrivant, on se trouve confronté, d’une part avec la magnificence, la misère, le côté profondément comique et sarcastique de la réalité que l’on veut décrire et, d’autre part, avec l’insuffisance de ses propres instruments, l’immense océan de sa propre niaiserie, de sa propre indigence mentale. C’est donc une confrontation extrêmement humiliante, extrêmement ardue, qui fait de l’écriture un exercice que je redoute parfois, et devant lequel je jette l’éponge, je baisse les bras, je trouve des prétextes pour m’occuper ailleurs. […] » [pp.42-43]

■ © Éditions HÉROS-LIMITE

21:37 Publié dans Héros-Limite, Nicolas Bouvier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

"Ella Maillart ou la vie immédiate" par Nicolas Bouvier

Ella Maillart

Vue par Nicolas Bouvier

[extrait de « Ella Maillart ou la vie immédiate »]

■■■

---------------------------

Extrait

de Nicolas Bouvier, Du coin de l’œil, Éditions Héros-Limite, 2019.

« Depuis ses premiers exploits de « marin d’eau douce » et la lecture consternante des livres de Barbusse ou de Georges Duhamel sur l’imbécillité et la cruauté de la Première Guerre mondiale, Ella Maillart a cherché partout un peuple « vierge » que l’Occident n’aurait pas encore infecté.

L’a-t-elle trouvé au Gilgit ou au Hunza en 1935, au terme de sa longue équipée chinoise ?

L’a-t-elle trouvé bien plus tard au Népal ?

Je ne connais pas l’Inde Himalayenne, mais les photos qu’elle en a rapportées pourraient bien répondre « oui » à sa place. Ce sont surtout les visages : beaucoup expriment une chose qu’on ne trouve pas souvent en Inde : l’espièglerie, une sorte d’optimisme amusé qui suggérerait que les menaces des Dieux ne sont pas à prendre aussi au sérieux que dans le dur Tibet, ou la brûlante Inde du sud. Des effigies – le démon Râvana à dix têtes – qui devraient faire trembler ont un air bonasse et repu, avec leurs moustaches en croc qui évoquent, plutôt qu’un puissant destructeur, un coiffeur niçois ou le boucher d’une pièce de Marcel Aymé. Je trouve dans l’art népalais un côté plaisantin et rasta qui semble me dire « allons, tous ces karmas… ce n’est finalement pas si grave. »

Cet apparent manque de sérieux n’empêche d’ailleurs pas du tout les Népalais d’être de grands professionnels : de l’avis unanime des Occidentaux, leurs « sherpas » sont les meilleurs porteurs du monde, et leurs « gurkhas », malgré leur mine affable, les seuls guerriers de métier à avoir donné des cauchemars à la redoutable infanterie japonaise. Pendant la campagne de Birmanie, ils se dissimulaient la nuit, avec leur carabine de précision, dans la plus haute fourche des arbres et sifflaient. Chaque sifflement était menace et source de mort. Les Japonais en étaient malades. Pourtant les « gurkhas » ne sont ni cruels, ni sanguinaires, ils sont joviaux et d’excellente compagnie. Ils font extrêmement bien le travail qu’on leur confie ; en l’occurrence : monter dans un arbre et tirer les Japonais comme des grives.

Au Népal, Henri Michaux, cet angoissé de la précision et de la justesse, a trouvé les sourires les plus « justes » d’Asie, ni trop, ni trop peu, pas à la ronde, très précisément destinés à une seule personne. Qui dit mieux ? »

■ © Éditions HÉROS-LIMITE

21:30 Publié dans Ella Maillart, Héros-Limite, Nicolas Bouvier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/05/2021

Sarah Kirsch

SARAH KIRSCH

amour de terre/erdenliebe

[Extraits]

[1935-2013]

■■■

---------------------------

Extraits

[Sarah Kirsch, amour de terre

(édition bilingue)

Atelier des livres, 2020]

Amour de terre est une anthologie qui rassemble quelques textes en prose et quelques poèmes de Sarah Kirsch, une grande voix poétique d'Allemagne, d'Est en Ouest, et de la planète en chute, née Ingrid Bernstein en 1935 dans le Harz. Les textes présentés et traduits par Marga Wolf-Gentile sont issus des recueils Étoile errante (Irrstern) et Sol mouvant (Schwingrasen). « Poète des deux Allemagnes », peut-on lire en introduction du recueil, Sarah Kirsch se définit comme « réfractaire à toute récupération et fuyant la médiatisation » : « se trouvant, après son passage à l’Ouest, au centre de l’attention sur le plan littéraire, comme public, Sarah Kirsch a montré sobriété et retenue – de la méfiance presque face à un monde qui ne lui était pas familier. Monde multiple, commercialisé, médiatisé, pressé qu’elle peut ressentir comme aliénant ».

Concernant l’édition en français de l’œuvre de la poète, on retient les publications suivantes : Terre / Erdreich, poèmes traduits et présentés par Jean-Paul Barbe, éd. Le Dé bleu, 1988. Chaleur de la neige / Schneewärme, poèmes traduits et présentés par Jean-Paul Barbe, éd. Le Dé bleu, 1993. Choix de poèmes et de prose poétique traduits et présentés par Marga Wolf-Gentile dans diverses revues littéraires dont PO&SIE (n°54, 90, 126, 165-166), Revue Alsacienne de Littérature (n°90), Les Carnets d’Eucharis (2019), Recours au Poème, Terres de femmes.

[VOYAGE II]

1

Mais je préfère aller en chemin de fer

à travers mon petit pays réchauffant

en toute saison : l’hiver me lance

des traces de lièvres des plantations de choux oubliées

par la fenêtre, je vois les ourlets des arbres nus

fin contour du branchage ils approchent

se tournent et s’éloignent de moi

2

En printemps je vois marcher le faisan

ses plumes de dent-de-lion dorées

le rendent précieux je crains pour lui

le voilà déjà disparu, terre éventrée

exhibée, obscène sur le remblai et puis

près de la maisonnette du garde-barrière, lissée

par des pensées pivoines en touffes des violettes

je vois déjà venir l’été, alors

la roue ailée sera peinte en rouge

le garde-barrière composera en pierres

de bons souhaits pour les voyageurs

3

Pauvre terre noire de suie et farineuse

belle couleur contrastée des iris qui bleus

et avec des pétales de soie veinées

se dressent au dernier soleil, cela passe

d’autres images tournent le train est si lent

que je peux désigner les plantes par leurs noms

des robiniers ici du blanc et vert vaporeux

ou est-ce sur les feuilles-monnaie posée la poussière de l’usine à chaux

4

Le voyage s’accélère vers le bord de mon pays

je vais à la rencontre de la mer des montagnes ou

que d’un fil de fer blessant qui traverse la forêt, là-derrière

les gens parlent bien ma langue, connaissent

les complaintes de Gryphius comme moi

ont les mêmes images dans leur télévision

mais les mots

qu’ils entendent, qu’ils lisent, les mêmes images

seront à l’encontre des miens, je ne sais ni vois

de chemin qui puisse mener mon train haletant

à travers le fil de fer

tout devant bleue la locomotive Diesel

---------------------------

[UNE PRUNELLE DANS LA BOUCHE JE PASSE PAR LE CHAMP]

Une prunelle dans la bouche je passe par le champ

Elle roule sur la langue bute contre les dents quand je marche

Ma tête un grelot résonne et fait

Une triste bouche

la mienne avec une prunelle

La tienne sable déjà et galet

Moi dessus toi dessous

Grains de sorbier sur le chemin, rouge sang rouge velours

Mangez les grives mangez

Faites de la graisse tout le long de l’automne

2/9/66

---------------------------

[FUMETERRE]

Et à certains moments il arrive

Que très heureux de

Quelque chose une nouvelle

Le nouvel amant l’enfant

Nous déambulons prenant alors plaisir

Au travail le plus monotone nous cuisinons

Des plats merveilleux nettoyons les fenêtres

En chantant embrassons la fleur

Qui vient juste d’éclore

Sur le buisson devant notre porte parlons

À des inconnus de l’autre côté de la rue

Sans nous occuper du soleil

De la neige légère qui danse

Tout est connu et familier

Ce sera toujours ainsi croyons-nous

Et même les affreuses images

Dans les postes de télévision nous confirment

Qu’ici au moins ça restera toujours ainsi nous entassons

Les journaux qui nous laissent dormir tranquilles

Soigneusement jusqu’à ce qu’on vienne les prendre

Nous sommes tous vivants sautons et dansons

Dans les demeures meublées de la mort.*

* Allusion à un titre du recueil de Nelly Sachs In den Wohnungen des Todes (Dans les demeures de la mort) apparu en 1947 en souvenir et hommage à ses congénères exterminés.

17:54 Publié dans Marga Wolf-Gentile, Sarah Kirsch | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

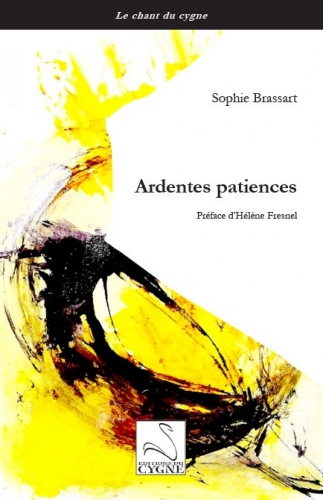

Sophie Brassart

Ardentes patiences

[Extraits]

■■■

---------------------------

Extraits

[Sophie Brassart, Ardentes patiences

Éditions du Cygne, 2021]

Chant circulaire de la tourterelle

Pareil à ce rire

jeté de femme en femme

Maintenu à la frondaison du lavoir

Suspendu à sa propre nudité

Calme de l’haleine

Au milieu du temps immobile

Sur les dalles de la voie romaine

Sur les herbes et cailloux aveuglants

Que faisons-nous

---------------------------

Ceci je veux le partager :

Gorge

Vierge dans la chaleur des mûres

Velue la patte de l’insecte

Doigt d’une genèse invisible

Percée du ciel en crêtes de fer,

fifres noirs

Voici que la montagne se couvre d’ombre

Couvre notre existence

d’une aura sans finir

---------------------------

Un bosquet s’élance – à même l’ombre

Le bleu immense – depuis quelque temps

J’écoute le revers des feuilles

C’est maintenant que je connais l’indicible

Un bosquet s’élance et tresse

les liens du corps avec l’esprit

& nous saluons le vin

Pour éluder la mélancolie nouvelle

---------------------------

Je me suis assoupie, comme gorge tremblée

Le lilas de ma naissance, toute trace

Majestueuse par la zébrure du fleuve

Est-ce le rêve qui enseigne l’ombre

Mon regard se découd :

Libre de l’air et des insectes,

Venus pour qu’il devienne

air, insectes

------------------------------

| BIO-BIBLIOGRAPHIE : Sophie Brassart, poète et plasticienne, vit à Montreuil. Elle a publié un premier recueil en 2018, Combe, aux éditions Tarmac, puis en 2019, Je vais, à la mesure du ciel, aux éditions du Cygne. Elle a réalisé une fresque regroupant vingt visages de poètes contemporains exposée de manière pérenne à l’Université de Caen.

■ © Éditions du Cygne

14:40 Publié dans du Cygne, Sophie Brassart | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/05/2021

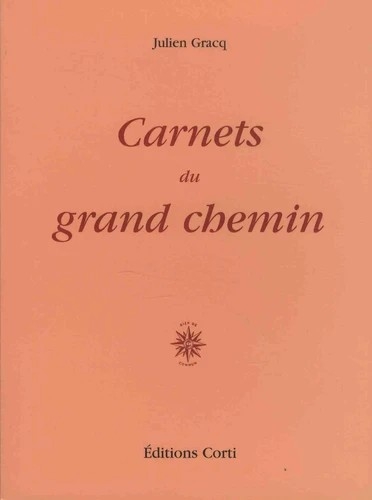

Julien Gracq

JULIEN GRACQ

Carnets du grand chemin

[Extraits]

[1910-2007]

■■■

---------------------------

Extraits

[Julien Gracq,

Carnets du grand chemin

José Corti, 1992]

« Route de Sallertaine à Soullans, bordée, le long de ses fossés, d’un liseré continu de saules et de tamaris au léger et tremblant plumage. Un frais et fort coup de vent de mer les met en émoi, fouaille et fait écumer la masse mobile, verte, rose et argenté ; c’est l’heure de la marée haute sur la côte toute proche, il est six heures du soir ; un soleil neuf, dans le ciel décapé par le coup de vent, étincelle sur les charrauds, les bourrines blanches et vertes, le feutrage fauve du marais rissolé : tout est lumière et mouvement, limpidité saline, entrain rustaud, bousculade allègre, crinières secouées à plein poing et retroussis de linges. C’est canonnade de fête tout le long de la côte, et toute la campagne, rubans au vent et feuilles à l’envers, l’accompagne à cœur joie de ses danses pataudes, et jette son bonnet par-dessus les moulins.

Je me sens toujours animé d’une espèce d’allégresse, quand je me trouve sur la route à la fin d’un de ces grands coups de vent d’ouest criblés de soleil qui marquent de leur signe sur toute une province la journée époumonée, et auxquels chaque canton, chaque paysage, imprime son timbre et son orchestration singulière, fastueuse ou modeste : on traverse ces jours-là la campagne comme on traverse les villages un jour de quatorze juillet. » [pp.24-25]

---------------------------

« Le parc de Saint-Cloud, veuf de son château, avec ses avenues convergeant vers le vide, sa perspective étagée qui cascade avec ampleur de palier en palier jusqu’à la balustrade suspendue au-dessus de la Seine, rameute à lui seul dans mon imagination toutes les étoiles de routes désaffectées qui, toujours, m’ont parlé dans la langue même des Sirènes. Routes qui ne mènent nulle part, perspectives inhabitées qui ne donnent sur rien, comment ne pas voir qu’elles sont sœurs de ces pièces vides, pleines de gestes fantômes et de regards que nul ne renvoie, dont la vacuité centrale a trouvé place malgré moi presque dans chacun de mes livres ? Il peut se rencontrer pourtant une singularité paysagiste plus rare encore. Dans le site peu connu de la Folie Siffait, proche de la Loire et du petit village du Cellier, site que Stendhal, et, je crois bien, George Sand ont visité au siècle dernier, partout des escaliers en impasse, des échauguettes, des belvédères sans panorama, des pans de courtine isolés, des soutènements pour jardins suspendus, des contreforts qui semblent épauler au-dessus du vide le mur de fond d’un théâtre antique, renvoient, sous l’invasion des arbres, à l’image d’un château non pas ruiné, mais éclaté dans la forêt qu’il peuple partout de ses fragments : si jamais l’architecture s’est manifestée sous la forme convulsive, c’est bien ici. Pourtant, tant de préméditation dans l’étrange rebute un peu : il manque, dans cette matérialisation coûteuse et un peu frigide — sur plans et sur devis — de la lubie d’un riche propriétaire désaxé, la pression du désir et la nécessité du rêve qui nous émeuvent dans le palais du facteur Cheval. Ce qui me ramène quelquefois sous les ombrages aujourd’hui très ensauvagés de la Folie-Siffait, c’est plutôt une projection imaginative terminale : j’y vois le prolongement en pointillé et comme le point ultime de la courbe que dessine, depuis la fin du Moyen Âge, l’alliance de plus en plus étroite nouée avec la pelouse, le bosquet, l’étang et l’arbre, par l’art de bâtir : j’y déchiffre comme le mythe de l’Architecture enfin livrée en pâture au Paysage. » [pp.58-59]

---------------------------

« […] L’arbre… Il n’apparaissait d’abord qu’au fond des vallées, dans les files de peupliers qui pacageaient leurs prairies molles, ou bien par intervalles, dans le lointain du plateau, un bouquet de noyers appuyant leurs branches basses sur les clôtures de pierres sèches d’une cour de métairie. Maintenant — comme une foule sortie on ne sait d’où qui s’agglomère en grappes — d’abord posté de loin en loin en sentinelle, il accourt de partout vers la route que vient reborder peu à peu de chaque côté une fourrure luxuriante d’herbe verte. Non plus le noyer grêle aux feuilles claires, mais le châtaignier vert sombre, piqué de rosettes d’un vert plus jaune, dont l’ombrage est si lourd, et le massif de feuillage si compact. Et, de toutes parts, gardés par ces hautes tours vertes, s’étalent non plus les chaumes secs et les éteules roussies du Poitou, mais de profonds étangs d’herbe, enclos entre les berges des haies, chambres de verdure secrètes qui s’imbriquent et s’entr’rouvrent indéfiniment l’une sur l’autre, pelucheuses, moelleuses, encourtinées, et d’où l’haleine des plantes confinées déferle sur la route aussi intime et entêtante que la touffeur d’une alcôve. Ce n’est pas la forêt, clairement délimitée, avec l’aplomb de sa muraille nette et l’avalement brutal, en coup de vent, de la route par sa haute tranchée noire — ce n’est pas le bocage aux haies de ronciers plus épaisses et plus maigres — c’est un enfièvrement congestif du monde des plantes, qui monte, gonfle et s’amasse peu à peu des deux côtés de la route comme un orage vert. Les branches s’avancent au-dessus de la chaussée et y dégorgent lentement, goutte à goutte, l’eau lourde de la dernière averse : au-dessous d’elles, le long des bas-côtés où s’épaissit l’herbe vorace, les paravents des haies ferment toute issue au regard ; le bourrelet tremblant des fougères vient onduler jusqu’à l’asphalte. On se laisse couler comme au cœur d’une eau verte et lustrale dans l’énorme respiration calme : nulle forêt noire, dans sa plantation ligneuse, son odeur de cave et de fagot, ne se referme sur le promeneur aussi voluptueusement que ce bain de plantes fermé comme une voûte, duveteux comme une mousse, qui comble et étanche en nous quelque chose de plus ancien que la soif. Très loin au-delà de cette déflagration de verdure qui monte sur la terre et gonfle ses ombrelles vertes, il y a une grande ville, mais son existence même s’embrume, et ce n’est pas vers elle qu’on marche : on monte, on voudrait continuer à monter interminablement vers ce haut pays de la verdure arborescente, à travers laquelle filtrent maintenant les barreaux horizontaux du soleil, où rien ne frappe plus l’oreille que le craquement solennel des branches chauffées, et où on croit entendre quelquefois l’arbre respirer. […] » [pp.67-69]

■ © José Corti

18:48 Publié dans José Corti, Julien Gracq | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Pascal Boulanger

L’intime dense

[Extraits]

■■■

---------------------------

Extraits

[Pascal Boulanger, L’intime dense

Éditions du Cygne, 2021]

Le savoir où l’on meurt

mais la ferveur qui vaut de l’or ?

& la rivière sur le chemin du soleil ?

& l’esprit d’enfance dans la chevelure forêt ?

Le promeneur qui marche sur la baie

tient la main de l’aimée

même absente.

---------------------------

Proche

insaisissable

en épiphanies qui brûlent.

La présence d’un ciel

dans l’éclat de ces yeux

fera-t-elle retour ?

Dans l’attente parmi

les oiseaux bavards de l’aube

qui signe & veille

sur les montagnes du temps

chose nouvelle ; amour ?

---------------------------

Comment se vivre autrement

au soleil couchant

quand l’écart assaille.

Sans sommeil

l’effrayant désir

entre l’herbe & le ciel

vers les yeux

commence à voir

& glisse

jupe cambrée

à la courbe,

une fenêtre, l’univers

dans la main.

---------------------------

Franchissement plein amour

qui fait présence ne manque

aux roses qui se tiennent nues.

Au toucher doux rêche

la chair des fruits ruisselle

sur une table.

Désir présume comme

un enfant joue seul

sans souci de rien

& goûte à la volupté

nouvelle du monde.

------------------------------

| BIO-BIBLIOGRAPHIE : Pascal Boulanger, né en 1957, a été bibliothécaire en banlieue parisienne. Il vit en Bretagne, près du Mont Saint Michel, depuis mars 2019. Il a publié des articles et des chroniques dans de nombreuses revues littéraires. Parmi ses derniers livres – recueils ou essais – Guerre perdue (Passage d’encre), Mourir ne me suffit pas (Corlevour), Jusqu’à présent je suis en chemin, carnets 2016-2018 (Tituli), Trame : anthologie 1991-2018 suivie de L’amour là (Tinbad).

■ © Éditions du Cygne

17:26 Publié dans du Cygne, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

ANNE-EMMANUELLE FOURNIER

La part d’errance

avec six gravures de l'artiste Régis Rizzo

■■■

---------------------------

Extrait

[Préface de Jean-Yves Masson]

Dans une célèbre conférence sur la poésie, Hofmannsthal compare le poète à un sismographe. Ce texte de 1907 s’intitule « Le poète et l’époque présente » et j’y ai songé en lisant La part d’errance d’Anne-Emmanuelle Fournier, où s’exprime avec une sensibilité vibratoire l’inquiétude de notre temps face à la coupure de plus en plus prononcée entre l’homme moderne et la nature, en même temps que s’y donne à lire une quête pour retrouver les chemins perdus de la transhumance vécue comme expérience spirituelle, ce ressourcement périodique au sein des forces naturelles.

■■■

---------------------------

Extrait

[Anne-Emmanuelle Fournier, La part d’errance

Éditions Unicité, 2021]

Regarde

regarde encore dans le visage du cheval

entends venir l’orage de très loin

et retrouve

ce consentement sans réserve à la loi du monde

de celui qui n’a pas mangé le fruit anguleux

de la connaissance

De celui qui n’a pas déserté les liens

ne s’est pas contemplé nu

dans une mortalité que plus rien ne rachète

Si les étoiles refusent de répondre

si Dieu même est béance

dans les eaux renversées du ciel

Comment croire à ce sol où nous tentons de planter

un chemin ?

Il faudrait bien oser une sorte de foi…

Quelque chose comme l’espérance des chats

qui attendent postés sur les seuils

dans l’ascèse de l’aurore

Et la voix pleine des vivants

où réchauffer nos mains.

Ceux qui mènent les chevaux boire

comme à une très ancienne offrande

en surplomb de ces tours

— qui sont pour les oiseaux

ce que sont pour nous les cités d’insectes

excavées dans les flancs de la terre —

Ceux-là qui se tiennent même cernés de béton et d’acier

tout contre la pulsation des troupeaux

sont-ils encore porteurs de la promesse

d’une alliance possible

avec tout ce qui naît puis s’érode

dans l’entropie des particules ?

■ © Éditions Unicité

16:12 Publié dans Anne-Emmanuelle Fournier, Unicité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/04/2021

Une lecture de "Siascia - Portrait sur mesure"

Nathalie Riera

______________

[Leonardo Sciascia. Une « expérience d’écrivain en province »]

Leonardo Sciascia | Editions Nous, 2021

■■■

Leonardo Sciascia (1921-1989) ne saurait être vu sous le prisme réducteur d’un écrivain provincial, mais bel et bien un écrivain enraciné dans sa Sicile natale jamais quittée, ou si peu, la Sicile soufrière – l’écrivain est fils et petit-fils de mineurs de souffre –, précisément Racalmuto, dans la province d’Agrigente, sur la côte sud-ouest. Autre lieu tout aussi mémorable dès la plus tendre enfance, loin de « l’âcre exhalaison du soufre en combustion », celui du lieu-dit La Noix, où Sciascia passera ses plus belles vacances ; un lieu de villégiature mais aussi de prédilection pour l’écriture, « tous mes livres ont été écrits dans ce lieu », livres que l’écrivain estime « consubstantiels : aux paysages, aux gens, aux souvenirs, aux affections. » Sur la question de son profond enracinement en province, à l’occasion d’un entretien, il répondra qu’« il est tout à fait de bon sens que l’écrivain vive dans l’environnement humain qu’il connaît le mieux, qu’il donne témoignage d’une réalité à laquelle il est lié par le sentiment, la langue, les habitudes, et dont aucun mouvement, aucun pli, aucune nuance ne lui échappe. »

Sciascia, « une des figures centrales de la littérature “engagée” en Italie – et l’une de ses voix polémiques les plus lucides et précieuses », peut-on lire sur la quatrième de couverture du tout récent Portrait sur mesure paru aux éditions Nous. La traduction des textes et la présentation de l’ensemble assurées par Frédéric Lefebvre, l’ouvrage rassemble un bouquet d’articles et d’essais, dont la plupart ont été écrits pour le journal L’Ora. Si certains textes relèvent de l’autobiographie, d’autres ont particulièrement trait à la Sicile, à son histoire, à ses traditions religieuses, à son immanquable mafia – sujet dont Sciascia a consacré une série de textes, tout en soulignant la complexité du phénomène. Il faut savoir que l’île aura été marquée par plusieurs événements insurrectionnels depuis le XIIIe siècle jusqu’à l’unification italienne (le Risorgimento en 1861), où aurait émergé la mafia.

Avec son texte « La grande soif », écrit à l’occasion du film documentaire de Massimo Mida, l’écrivain rend compte de cette Sicile devenue aride, en proie à la technique et au rêve de l’industrialisation : « L’île a tellement de problèmes. Mais ils sont presque tous liés au problème de l’eau. L’eau disputée jusqu’à la violence et au crime. L’eau qui se perd dans les méandres de la bureaucratie et de la mafia. » … « Le manque complet d’eau a presque vidé de ses habitants le village de Capparini… » … « Licata est la ville la plus assoiffée d’Italie » … « L’eau manque parfois jusqu’à 30 jours de suite. » … « Et voici Palerme, une ville qui était suffisamment approvisionnée […] par l’aqueduc de Scillato et qui manque aujourd’hui terriblement d’eau, en particulier dans les quartiers populaires. » … « Le peu d’eau qui existe est hypothéqué par la spéculation, la violence, le jeu profitable de la revente. Un bien public parmi les plus indispensables est soumis à l’abus, à l’affairisme, au caprice, à la mafia […] ».

En 2003, l’île continue encore à pâtir de cette pénurie, « pénurie d’eau chronique » relate l’hebdomadaire italien L’Espresso, célèbre pour ses enquêtes et ses dossiers sur les scandales économiques et politiques. « Une situation qui profite aux “porteurs d’eau” comme à Cosa Nostra. » Insuffisance des réserves d’eau pour lutter contre les incendies, c’est souvent qu’on laisse alors brûler les forêts ! En 2005, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée, avec pour slogan emblématique Chi ama la vita, non spreca l’acqua (qui aime la vie, ne gaspille pas l’eau). Prise de conscience des habitants sur les problèmes de leur environnement ? Certainement, car depuis ces cinquante dernières années diverses réflexions et actions sont menées, en partie par les mouvements écologistes et les associations syndicales, l’opinion publique se montrant de plus en plus soucieuse des enjeux environnementaux. Mais tout comme Leonardo Sciascia ne faut-il pas s’interroger plus justement sur le « système social sicilien »[1] et ses dysfonctionnements, ainsi que sur l’impuissance des pouvoirs publics, et tenir compte également des mutations culturelles, économiques et sociales.

Parmi les autres sujets de Portrait sur mesure, dans « Le Sicilien Ibn Hamdis », si Sciascia revendique d’être Sicilien, il ne supporte guère ce stupide distinguo qui sépare la Sicile de l’Italie, cette démarcation entre être Sicilien et être Italien, « nous sommes des italiens d’une île qui a une histoire en partie différente de celle de la péninsule italienne ». De surcroît, Sciascia a toujours été soucieux de l’apport de la civilisation des Grecs et des Arabes en Sicile. La Sicile au Moyen Âge sous la domination musulmane est un fait civilisationnel qui tient à cœur l’écrivain, nous rappelant qu’au temps de l’Antiquité « les Grecs ont été comme chez eux en Sicile […] et de même, plus tard, les Arabes ([…] Et les Grecs et les Arabes […] sont encore dans le sang et dans les pensées des Siciliens. » Racalmuto vient de l'arabe Rahl al-mudd.

Hommage est aussi rendu au géographe et cartographe marocain Al Idrissi qui s’installe à Palerme où il rejoint la cour du souverain normand Roger II de Sicile, pour lequel il va travailler sur la réalisation d’un ouvrage connu sous le nom de Livre de Roger. L’ouvrage, composé de plus de 70 cartes qui représentent le monde, est reconnu selon Sciassia comme « une des œuvres géographiques les plus scrupuleuses et relativement fiables du Moyen Âge, et peut-être la plus aboutie ».

Autre moment clé de Portrait sur mesure, celui du texte « Un aveugle demande la lumière électrique », écrit à la suite d’un congrès qui s’est tenu sur trois journées en avril 1960 à Palma di Montechiaro, sous la direction du sociologue militant Danilo Dolci ; un évènement de toute importance, essentiellement centré « sur les conditions de vie et de santé dans les zones sous-développées de la Sicile occidentale ». Parmi les communications du congrès, Sciascia souligne celles de l’écrivain Carlo Levi, du professeur Ettore Biocca, du sénateur Simone Gatto… tous mobilisés, « parmi les paysans et les mineurs de soufre de Palma », à prendre fait et cause contre les conditions hygiéniques et sanitaires des plus déplorables. Sciascia retranscrit l’enquête du professeur Silvio Pampiglione qu’il juge comme « la plus importante contribution de la science médicale aux travaux du congrès ». À la même époque, Robert Guillain[2], dans son article paru dans le journal Le Monde, avait comparé Palma di Montechiaro à la Chine d’avant Mao Tse-Toung.

Palma di Montechiaro, c’est aussi la ville du Prince de Lampédusa, Giuseppe Tomasi, celui qui dans son célèbre roman Le Guépard, publié à titre posthume, dépeint en observateur avisé la Sicile des années 1860. Le livre est jugé par Sciascia comme « une sorte de 18 avril 1948 », une date en référence à la victoire de la Démocratie Chrétienne lors des premières élections générales de la jeune République italienne. Le Guépard « marque la fin du néo-réalisme, de cette littérature d’opposition, et la victoire de valeurs purement littéraires sur des valeurs idéologiques et d’opposition, auxquelles nous croyons que l’art de notre temps est voué, en particulier dans la situation actuelle de l’Italie : c’est pourquoi il représenterait la fin d’un pacte, hérité de l’histoire, entre les intellectuels et les classes populaires. »

Le néo-réalisme italien, né dès la fin du fascisme, est « une façon nouvelle d’intégrer la réalité dans l’art », « est donc la forme de l’opposition dans l’art ». Ce phénomène d’avant-garde culturelle est fortement ressenti par les artistes et les écrivains de l’époque. Sciascia écrit à ce propos : « En 1945, à la libération de l’Italie, une nouvelle génération d’écrivains eut la révélation de ce que l’Italie était en vérité : pas seulement un pays blessé par vingt ans de dictature puis dévasté par une guerre, mais un pays de pauvres trop pauvres et de riches trop riches, un pays de malins trop malins, d’hypocrites trop hypocrites ; un pays d’analphabètes, de conformistes, de soit-disant hommes d’ordre ; un pays arriéré techniquement et moralement, tenu à l’écart des grands courants de la pensée humaine et du progrès civil. Un pays qui déjà avec Francesco Crispi, un homme d’État qui venait d’un bourg comme Ribera, où on comptait alors plus de morts de la malaria que de fraises ; qui déjà avec Francesco Crispi avait entamé ses aventures coloniales coûteuses et tragiques, en laissant derrière lui les problèmes de l’Italie du sud, bien plus urgents et pesants. Cette Italie qui se cachait et se cache encore derrière les écrans de fumée de la rhétorique ; cette Italie que les imbéciles et les fourbes s’efforcent encore de cacher (et à ce propos : quand une alliance se forme entre les imbéciles et les fourbes, faites bien attention que le fascisme est aux portes). Cette Italie, les jeunes écrivains et artistes voulurent la porter à la conscience de la nation, avec toutes les souffrances, les misères, les injustices, les aveuglements dont elle était prisonnière. »

« Découvrir ou redécouvrir Sciascia » finalise le recueil Portrait sur mesure, en retraçant le parcours d’un écrivain qui, après la mort de Pasolini, est devenu « un des intellectuels les plus observés en Italie. »

© Nathalie Riera

Les Carnets d’Eucharis, 26 avril 2021.

[1] « L'aggravation des problèmes d'environnement dans les pays méditerranéens : l'exemple de la Sicile » par Gérard Hugonie, Sedes, Paris – L’information géographique n°5, 1999. https://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_1999_num_63_5_2667

[2] « Palma di Montechiaro, ou la ville pourrie » par Robert Guillain, Le Monde, 15 septembre 1960.

23:02 Publié dans Leonardo Sciascia, Nathalie Riera, Nous | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/04/2021

Instantanés des géographies de l'amour - Une lecture d'Alain Fabre-Catalan

Instantanés des géographies de l’amour (2014-2016)

collection « Au pas du lavoir »

[L’Atelier des Carnets d’Eucharis, 2020]

●●●

par Alain Fabre-Catalan

___________________________________

Comme l’écrit Pierre Reverdy, « les mots sont à tout le monde » et s’adressant aux apprentis que nous sommes lorsque nous nous risquons à les fixer sur le papier, il nous rappelle la seule exigence à laquelle nous sommes tenus, « faire des mots ce que personne n’en a fait ». C’est avec cette exigence accordée à l’écriture et le souci de retenir des « instantanés » de vie que se dessinent les « géographies de l’amour », entre les pages de ce premier opus d’une nouvelle collection initiée par Nathalie Riera.

Véritable libretto à la mesure des mains auxquelles il se destine, dans ces trente-quatre pages se présente un choix de textes comme autant de strates poétiques, de coupes franches à la fois graphiques et autobiographiques qui disent en somme ce que « le cœur pépie d’un Printemps sans guerre ». Comme une mise à l’épreuve de l’écriture dans le temps, ce qui sans doute en constitue la véritable trame, les poèmes ici réunis en trois brèves séquences ont été écrits de 2014 à 2016. Ce sont autant d’« instantanés » offerts à la lecture.

Ainsi s’adresse Nathalie Riera dans le courant des mots qui irriguent les pages tantôt en colonnes serrées, tantôt en lignes brisées, donnant voix aux « perlières des sables contre la sentence des granits » afin que succèdent « aux rivières lentes » les lieux même où le désir n’a cessé de battre. On le comprend dès l’ouverture du recueil, il s’agit de saisir l’inoubliable en forme de ressac, « du noir nous désœuvrons », nous prévient-elle. Et le motif se dévoile dans l’ajustement des mots : « Salmonidé le rêve sans écaille. Saut de carpe, te conter toutes figures détachées des nerfs de l’abîme, tous feuillages ouvragés d’air, toutes ces lignes en italique, balbutiements de pensées, effleurements des fêlures cachées. Bouquet de syringa. Lagerose ou roseau du courage. Le cœur a ses graines de luzerne. »

Laissons au lecteur la promesse de cette géographie intime menant ses pas « au pied du Rastel d’Agay », guidé par « l’amour » en « terre d’Estérel », du « Pic de l’Ours » au « Cap Roux », afin de retrouver sous le ciel de Turin « ceci que j’écris dans l’alchimie de ce que nous sommes de toujours ce même pourpre / des demains et lendemains d’eau douce et le soleil besant d’or ». Le sésame d’un tel voyage dans une mémoire à fleur de peau sera délivré à la dernière ligne de ces « proses de chair » avec cette supplique pour ultime horizon : « dis-moi encore le corps aimé fusion de soie et de feu la calligraphie de l’amour ».

Cette note est publiée dans la Revue Alsacienne de Littérature.

ǀ REVUE : Revue Alsacienne de Littérature n°133 - Septembre 2020

-----------------------------

[BIOGRAPHIE & Lectures complémentaires]

Nathalie Riera est auteure d’un essai : La parole derrière les verrous (L’Amandier, 2007), et de plusieurs recueils de poésie : ClairVision (Publie net, 2009), Puisque Beauté il y a (Lanskine, 2010), Feeling is first/Senso é primo (Le Réalgar, 2011), Variations d’herbes (Petit Pois, 2012), Paysages d’été (Lanskine, 2013). Elle a fondé en 2008 la revue numérique Les Carnets d’Eucharis et dirige depuis 2013 un numéro annuel dans une version imprimée. À ce jour, 9 numéros des Carnets d’Eucharis, parmi lesquels : Susan Sontag (2013), Paul Auster (2015), Charles Racine (2016-2017), Gustave Roud (2018), Claude Dourguin (2019) et Yves Bonnefoy (2020). Sous son initiative, un hors-série a vu le jour en 2017, La Traverse du Tigre (Poésie Suisse romande) et une édition spéciale en 2018, Charles Racine : dans la nuit du papier (monographie sur le poète suisse Charles Racine). Vient de paraître : Instantanés… des géographies de l’amour (L’Atelier Les Carnets d’Eucharis, « Coll. Au Pas du Lavoir », 2020).

19:50 Publié dans Alain Fabre-Catalan, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Les Carnets d'Eucharis - DOSSIER DE PRESSE (2011-2021)

17:27 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

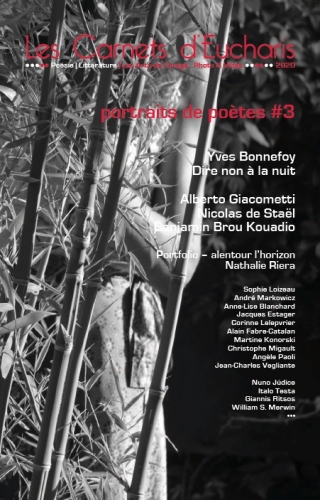

Les Carnets d'Eucharis 2020 - une lecture de Mazrim Ohrti sur Poezibao

Les Carnets d’Eucharis 2020

●●●●●Poésie | Littérature | Les Arts de l’Image (photo&vidéo) ●●●●●●

Voici le dernier numéro paru de la belle revue Les Carnets d’Eucharis.

Ce volume s’intéresse à Yves Bonnefoy, disparu en 2016. « Dire non à la nuit » est le nom du dossier qui lui est consacré à travers témoignages et reconnaissance de sa poésie et de son travail de chercheur/critique, dans ce domaine ainsi que dans d’autres tels que peinture, sculpture, musique ou photographie. Au poète de jeter des passerelles entre ces disciplines. Aux mots de constituer un refuge pour le sensible où se croisent les éléments de celles-ci. Le sens d’une démarche s’efface derrière l’objet limité à sa catégorie. Exigences d’élection du sensible restent anecdotiques. Il y a un travail de parole en perpétuel mouvement qui transcende les courants et les genres, qui, inscrite dans la peinture, la forme modelée ou la pierre, se révèle grâce à « la fonction éclairante de la poésie ». Nathalie Riera, Claude Darras, Alain Freixe, Julie Delaloye, André Ughetto et d’autres dispensent leur regard et leur attachement au poète et à son œuvre prolifique, chacun(e) à sa manière. On sait combien la liste des artistes que Yves Bonnefoy aura fréquentés pour exercer son talent est vertigineuse. Lire la suite sur POEZIBAO

15:59 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

28/02/2021

Martine-Gabrielle KONORSKI - Instant de Terres - L'Atelier du Grand Tétras, 2020

MARTINE-GABRIELLE KONORSKI

INSTANT DE TERRES

Avec 6 illustrations de Colin Cyvoct

[extraits]

[Photo : Josef Boccard]

■■■

---------------------------

Préface

Dans Instant de Terres, Martine-Gabrielle Konorski poursuit son interrogation sur le temps, sur la temporalité possible, productrice de vie. Il s’ouvre avec en épigraphe une citation de Clarice Lispector : « si en un instant l’on naît et si on meurt en un instant, un instant suffit pour une vie entière », à laquelle pourrait être joint ce propos du philosophe Gaston Bachelard : « « On se souvient d’avoir été et non pas d’avoir duré ». Telle est L’intuition de l’instant Bachelardienne, dont la poésie de cet opus pourrait se rapprocher.

Sept longues séquences constituent ce recueil, Instant de Terres, où le temps n’est jamais perçu comme un flux artificiel, mais plutôt comme un flux discontinu, la notion même de durée étant abolie en nos vies marquées par une succession d’instants qui participent de ce que nous sommes, de nos actes, et de nos choix aussi. L’instant, qui succède à l’instant, dans l’épaisseur du vécu donnerait corps à notre existence.

L’instant, source de promesse, est en lien, toujours, avec notre présence au monde et à nous-même et alors que le concept de durée fossilise, la valeur de l’instant permet de condenser le temps dans une densité singulière, plurielle et inépuisable. Fidèle à un style dans lequel suggérer c’est toujours davantage dire, l’auteure, au rythme des images, des silences, des sons, architecture une poésie comme métaphysique instantanée, portée par l’intensité. Il ne s’agit plus d’un temps horizontal, ce « temps commun qui fuit horizontalement avec l’eau du fleuve, avec le vent qui passe », mais d’un temps arrêté, qui ne suit pas la mesure et que Bachelard nomme « un temps vertical ».

En titrant Instant de Terres avec « le singulier » de l’Instant, la poète souligne « plus j’avance, plus je comprends que nous ne vivons que par l’instant qui nous traverse. Chaque respiration est à l’instant même et ne sera plus, chaque son est à l’instant même et ne sera plus, c’est une autre respiration, un autre son différent qui arriveront, nouveaux, réinventés chaque fois. Le pas que l’on fait en cet instant est unique, il n’y en aura pas d’autre identique. Ce qui s’est écrit dans ce texte participe aussi de cet état de l’instant. Lorsque l’on écrit, on est toujours dans l’instant ».

En contrepoint de ce singulier et avec « le pluriel » de Terres, Martine-Gabrielle Konorski fonde l’instant poétique sur l’instantanéité de plusieurs terres : « aussi précieux soit chaque instant, instant unique, il s’épanouit sur différentes terres, notamment celles où l’écriture me charrie. Et pendant que se produit l’instant de l’écriture, n’est-ce pas aussi par son souffle, son courant, que l’on éprouve comme un profond sentiment de traverser de nombreuses terres différentes. Écrire est toujours un instant de terres ».

Instant de Terres dit bien toutes ces terres qui résonnent en nous et qui nous habitent, « celle des origines, celle de l’enfance, celle des souvenirs, celle des douleurs, de la joie, de l’amour, des drames, de la solitude, des paysages et de tous les imaginaires. » Dans Instant de Terres, la poésie de Martine-Gabrielle Konorski côtoie les terres du peintre Colin Cyvoct.

[Nathalie Riera,

« Instant de Terres de Martine-Gabrielle Konorski. Ou la poésie comme métaphysique instantanée »,

L’Atelier du Grand Tétras, 2020.]

■■■

---------------------------

Extraits

[…]

Sans personne

qui bouge

à l’angle de mes yeux

Assise sur la pierre

d’ambre

j’attends le jour

qui passe

traversée par le vent

Du plus loin de l’Histoire

les portes sont fermées

le temps est sans

abri

Reste le souffle des arbres.

[LA TERRE A PERDU SES AILES]

Dans ce regard

en boule

la distance et l’oubli

ramassis de vos guerres

S’oblitérer

Éclats de bruits

sur le trottoir

la ville pour

froisser la mémoire

dire le noir

de

l’exactitude effacée

Ce qu’on ne veut plus voir.

°°°

Mais la rétine

persiste

sur le spectre

des ombres

Une histoire

dans le feu

nous arrache

et la douleur

se clôt

Métamorphose inventée

dans la bouche

perdue sous la bourrasque

au son

d’un soir qui meurt

Aimer le noir.

[EN DÉRIVE]

L’intranquille

est venu

m’assaille

racle ma gorge

Ailleurs

ne sait plus le repos

tu es si loin

dans l’arc des tempêtes

qui bat

mes tempes

Pas de trêve

Entendre l’éclair

rien d’autre

juste la chair blanchie

rien d’autre

vainement ton regard

Mon ciel.

°°°

L’or des cailloux

faisait poussière de feu

dans l’élan de ton pas

balbutiement ouvert

sur un sanglot

Cette nuit

est venue dormir

tout le long de moi

déchirée

Tout le long de la route

un cri s’avance

en marche vers le soleil

dans l’ombre des orties

Musique de la parole

au son de pierres

frottées

Une vie de sauvetage

entre chien et loup.

°°°

À l’envers de la route

des églantines

le rêve impérissable

de mon double solaire

Ample crépuscule

tragiquement perdu.

[LE GRONDEMENT DES HEURES]

La forêt des images

pour détruire l’invisible

tissage muet

plein de Vous

Nous vides

pour cueillir

Garder les morts

à vivre sous nos mains

Plantes arbres

graines

fleurs d’épaves

poussées contre la chair

Épines de vie

couleurs flambantes

une traversée

des rayons d’épouvante

Jamais plus seuls

Partager le rien.

°°°

Temps vaincu

d’espoirs enragés

piétinés sous la glaise

des routes creusées

de bottes

Les allers

sans retours

pour un quignon

de pain

Même pas de funérailles

Ni convoi Ni conscience.

[UN POINT OUVERT]

Même

les vitres opaques

ne peuvent te cacher

Pas de bruit pas de vent

une seule lumière

seule lueur

La sirène jette un cri

bruit de bottes plus de refuge

dans l’escalier

on siffle

Dégringolent les familles

pas de brèche plus de souffles

restent les hurlements

Quelques perles éparses

un mouchoir bleu brodé

la chaussure d’un bébé

Une étoile sur le palier.

°°°

J’ai su

qu’il faudrait grandir

dans le silence

de l’autre rive

tous ensemble attachés

par le même chagrin

Rayons d’or

éparpillés

dans quelques plis

échoués sur les rails

Une main sur le front pour la mémoire.

[UN CARRÉ DE SILENCE]

Ton reflet

est rangé

derrière la porte

Je la laisse entrouverte

l’embrasure

me tient compagnie

J’entends le crissement

de ton pas

le froissement de ta jupe

le cliquetis des clés

le frottement de ta gorge

et les notes fredonnées

de ton dernier

refrain

Dans l’écart sans espace

je t’attends.

------------------------------

| BIO-BIBLIOGRAPHIE : Martine-Gabrielle Konorski est de nationalité française et suisse. Elle est auteure de poésie et musicienne. Ses derniers livres ont été publiés aux éditions L’Atelier Du Grand Tétras : Instant de Terres, aux éditions Les Cahiers du Museur (Coll. À côté) : Et si c’était là-bas (livre d’artiste en collaboration avec la peintre Myriam Boccara), aux éditions Le Nouvel Athanor : Bethani suivi de Le bouillon de la langue ; Une lumière s’accorde ; Je te vois pâle … au loin (Prix Poésie Cap 2020). Aux éditions Caractères : Sutures des saisons. Ses textes sont régulièrement présents en revues. En 2019, à Paris, le Théâtre Les Déchargeurs a organisé une soirée de lecture de Bethani. En 2020, deux soirées de lecture musicale sont programmées au Théâtre du Nord-Ouest. En 2018, Martine-Gabrielle KONORSKI a créé au Théâtre Les Déchargeurs, le spectacle Accords, dialogue entre ses textes et la musique de Federico Mompou. Accords a été labélisé par Le Printemps des Poètes et soutenu par l’ambassade d’Espagne. Par ailleurs, elle est administrateure de L’Union des Poètes & Cie, membre du comité de rédaction de la revue Les Carnets d’Eucharis, a été présidente du jury du concours « Faites des mots en prison » organisé par le Ministère de la justice. Après des études d’anglais, de droit et de sciences politiques, elle a mené une carrière internationale dans la communication en France et aux États-Unis. Elle est Chevalier dans l’Ordre national du mérite.

■ © L’Atelier du Grand Tétras

21:54 Publié dans L'Atelier du Grand Tétras, Martine-Gabrielle Konorski | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

23/11/2020

Bernard Vargaftig par Gérard Titus-Carmel

BERNARD VARGAFTIG

par Gérard Titus-Carmel

[extrait]

[1934-2012]

■■■

---------------------------

Extrait

[Gérard Titus-Carmel,

« Dans la nudité d’être », Ecrits de chambre et d’écho

L’Atelier Contemporain, 2019.]

« […] Tout poète a un lexique, qu’il conserve et alimente jalousement, et par quoi il se nomme au monde – grâce auquel, aussi, il se livre à nous. Si les mots appartiennent à tous, certains sont oblitérés d’une présence particulière, sinon spécifique, qui les rend différents ou, mieux, reconnaissables, comme appartenant de fait à une langue propre et que leur seule qualité d’esseulement distingue. Dans la forte brassée de mots que manœuvre et maçonne Bernard Vargaftig, je retiens ceux-ci, parmi beaucoup d’autres, qui sont matière vivante, comme en suspension dans l’air, mais qui sont indubitablement siens – qu’il a fait siens : stupeur et éblouissement, silence et aveu, nudité et oubli, immensité et acquiessement, soudaineté et vitesse, désert et aveuglement, distance et effroi, feuillage et oiseau. Ils reviennent régulièrement, avec la seule force de l’entêtement qui les a souhaités et immobilisés dans ses rets et qui, partant, les somme chaque fois de paraître. Bernard Vargaftig les appelle à lui, il les appelle au-devant de lui, puisque tout est centre et mouvement depuis la blessure d’enfance qui sans cesse remonte comme salpêtre, comme mauvaise enfance qui étrangle, quoi qu’on en dise, et à quoi il faut donner du langage à moudre pour pouvoir encore survivre ou, pour dire les choses plus simplement – plus implacablement, aussi – pour vivre, enfin, dans la ressemblance. […] » (pp.185-186)

*

« […] “Je n’écris pas, je marmonne”, dit-il encore. Marmonner, ressasser, travailler les mots avec la bouche, les mesurer et les tordre dans l’antre de la gorge, depuis le cœur de la voix, une voix sourde, presque fêlée, pantelante. Avoir le texte au souffle, comme on dit à l’usure et, par le souffle, le soumettre. Puis solidifier tout cela, malaxer, ségréger les phrases dans le dit de la voix, avant que de les transcrire. Et se voir ainsi écrire ce qu’on en voulait, ou ne pouvait, pas dire : le trouble du nom propre mais sans son ombre portée, la séparation sinon consentie, du moins avouée, mais du bout des lèvres : “Je faisais tourner les mots en essayant d’ailleurs de ne pas remuer les lèvres”, confesse-t-il dans un entretien.

Car parfois les lèvres se refusent au texte, le brident, ou, plus encore, l’interdisent. Libre alors aux mots de forcer la barrière des lèvres, de s’oublier, ou de se perdre à leur entour. Ce qui, autrement, s’appelle composer avec la langue, jusqu’au revers de la langue – dans son inentamable rétivité. […] » (pp.187-188)

■ © L’Atelier Contemporain

19:33 Publié dans Bernard Vargaftig, Gérard Titus-Carmel, L'Atelier Contemporain | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

08/11/2020

GERTRUDE STEIN PAR PHILIPPE BLANCHON

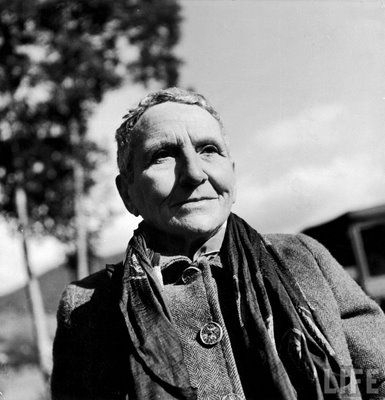

GERTRUDE STEIN

Vue par Philippe Blanchon

[extrait]

■■■

---------------------------

Extrait

de Gertrude Stein par Philippe Blanchon, Folio Biographies, 2020.

« […] Américaine, elle fut particulièrement sensible à la circularité du monde. Aristarque l’avait pressenti, et on sait depuis Kepler et Galilée que la Terre est ronde. Avec l’arrivée des Européens sur le continent américain et la révolution historique qui s’ensuivit, cette connaissance n’était plus seulement théorique. L’humanité, sachant qu’elle occupait dorénavant tout l’espace, en bouclant physiquement le cercle, prit conscience d’une clôture. La jeune Gertrude en fut bouleversée. Il en résulta une constante aspiration pour les infinis : celui de l’univers et celui de l’esprit humain, individualisé. La conscience de sa propre individualité – qui aurait pu ne pas être – devint sa propre obsession, obsession qui conditionnera son travail sur le langage, fascinée qu’elle fut par les singularités peuplant le monde, toutes animées par une infinité de pensées et de sentiments.

Aidée en cela par sa force créatrice, forte de son appétit pour la vie, elle s’appliqua à conjurer ses angoisses. Le goût de la vie doit s’entretenir et Gertrude Stein s’y attacha avec assiduité. C’est ainsi qu’elle a pu conduire un travail atypique sur le temps, à travers des expériences sur le langage, et mener une vie tournée vers les plaisirs s’offrant à elle. Elle en parlera comme d’un « présent continu » : un temps réinventé qui ne cesse de commencer, entre plaisirs et questionnements, et qui a construit son écriture. »

■ © Éditions FOLIO-BIOGRAPHIES

16:00 Publié dans Gertrude Stein | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

WALLACE STEVENS - Transport vers l'été

WALLACE STEVENS

Transport vers l’été

Soldat, il existe une guerre entre l’esprit

Et le ciel, entre le jour, la nuit et la pensée. C’est

pourquoi le poète est toujours dans le soleil

●●●

[Ni renard, ni croûton, ni patates]

Il n’est pas là, le vieux soleil,

Aussi absent que quand on dort.

Le champ a froid. Les feuilles sont sèches.

Mal est ultime en cette lumière.

Dans cet air morne les tiges brisées

Ont des bras sans mains. Ont des troncs

Sans jambes ou, pour cela, sans têtes.

Ont des têtes où un cri captif

Est le simple mouvement d’une langue.

La neige pétille comme une vision tombant

Du ciel, comme la vision de claires disparitions.

Les feuilles sautillent, griffent le sol.

C’est grand janvier. Le ciel est rude.

Les tiges dans la glace ont leurs fermes racines.

Là, dans cette solitude, une syllabe,

Hors de ces gauches palpitations,

Entonne son vide singulier,

Le rien le plus féroce des bruits d’hiver.

Là, dans ce mal, nous connaissons

Le bien dans la suprême pureté.

Le corbeau rouillé prend son vol.

Son œil brille de méchanceté…

On vient le voir ici pour se distraire,

Mais à distance, sur un autre arbre.

[Extrait de Transport vers l’été]

………………………………………………………………

●●● Éditions Nous, 2020, pp. 43/44.

■ © Éditions Nous, 2020

Traduit de l’anglais (États-Unis)

par Alexandre Prieux

Collection Now

208 pages

ISBN : 978-2-370840-75-2

-----------------------------

[BIOGRAPHIE]

Wallace Stevens (1879-1955) peut prétendre, en France, au titre de plus grand poète méconnu de langue anglaise. Souvent considéré comme le centre de son œuvre, Transport vers l’été restait son seul livre non traduit en français.

●●●

15:27 Publié dans Nous, Wallace Stevens | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

30/04/2020

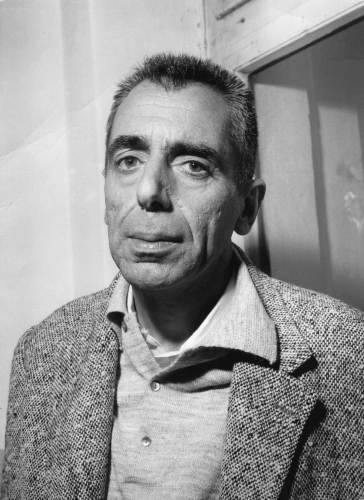

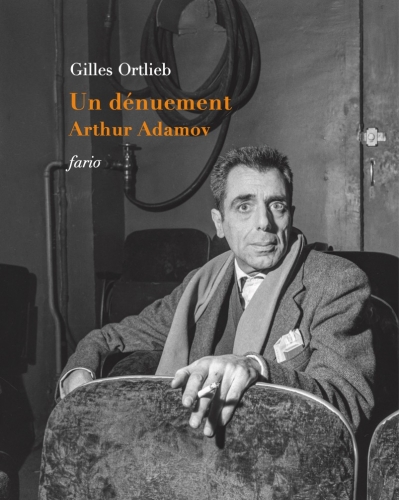

Gilles Ortlieb, "Un dénuement. Arthur Adamov"

Gilles Ortlieb

UN DÉNUEMENT Arthur Adamov

■■■

---------------------------

Extrait

pp. 50-51

Je le revois encore, pieds nus dans ses sandales, à Saint-Germain-des-Prés. Pas si différent d’Artaud si souvent croisé sur les mêmes trottoirs. À cela près qu’Adamov était lucide, conscient, présent. De toute façon, l’Adamov première manière est l’un de ceux qui ont le mieux continué, prolongé l’enseignement d’Artaud. C’était un personnage fascinant. A cause de sa culture, d’abord : il donnait l’impression d’avoir lu tous les livres. A quoi il fallait ajouter cette expérience, particulièrement singulière et riche et aigüe qu’il avait de la vie. Une grande difficulté d’être, les graves problèmes, les vertiges que nous révèle L’Aveu. Mais il avait de surcroît participé à tous les mouvements littéraires et politiques de son époque depuis qu’il était arrivé à Paris, à seize ou dix-sept ans. Un virtuose de la parole. Il avait beaucoup d’humour. C’est un aspect d’Adamov que l’on mentionne peu mais que tous ses amis connaissent. C’était aussi un conteur prodigieux, doué d’un extraordinaire humour. Il y avait une communication intense entre l’adolescent que j’étais et lui. C’était un homme blessé et tout adolescent est blessé dans la mesure où le monde se refuse à lui. Je me suis reconnu en lui. C’était mon expérience. C’était moi. (Laurent Terzieff)

***

■ © éditions Fario, 2019

17:59 Publié dans Arthur Adamov, Fario | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/04/2020

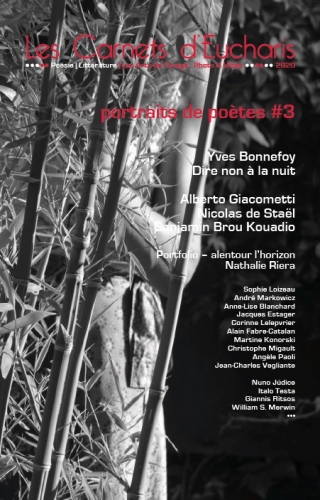

LES CARNETS D'EUCHARIS (édition 2020) en livraison à partir du 11 mai 2020

LES CARNETS

D’EUCHARIS

[Édition 2020]

YVES BONNEFOY

"DIRE NON À LA NUIT"

ALBERTO GIACOMETTI – NICOLAS DE STAËL

BENJAMIN BROU KOUADIO

[Portraits de Poètes – Vol. III]

[LIVRAISON LE 11 MAI 2020]

avec le soutien de la Fondation Jan Michalski

L’édition 2020 de la revue Les Carnets d’Eucharis, et son troisième volume « PORTRAITS DE POÈTES », est en partie centrée sur le mémorable et regretté Yves Bonnefoy. DIRE NON À LA NUIT réunit 9 contributeurs, pour rendre compte de son acuité de poète mais aussi de son attachement aux artistes. Cette 8ème édition est aussi l’occasion de revenir sur des écrivains et des artistes majeurs, à travers des portraits saisissants comme celui d’Alberto Giacometti en dialogue avec Jean Genet dans son atelier rue Hippolyte-Maindron ; puis celui de Nicolas de Staël en chercheur perpétuel, possédé de peinture, totalement voué aux fulgurances de la création.

Portraits de Poètes avec William S. Merwin (1927-2019) sous le regard bienveillant de la poète Jane Hirshfield qui évoque sa longue amitié avec l’un des chefs de file du renouveau de la poésie américaine après la Seconde guerre mondiale. Pour l’un comme pour l’autre Poetry is a way of looking at the world for the first time (La poésie est une façon de regarder le monde pour la première fois). Quatre poèmes accompagnent cette « amitié en poésie », traduits de l’américain par Geneviève Liautard et Luc de Goustine.

7 voix contemporaines se partagent « Au pas du lavoir ».

Pour la rubrique « À Claire-Voix », nous avons choisi de nous entretenir avec deux personnalités du monde des lettres : Sophie Loizeau, membre du comité éditorial de la revue Formes poétiques contemporaines, puis l’éminent traducteur André Markowicz, qui a traduit l’intégralité de l‘œuvre romanesque de Dostoeïvski (29 volumes), du théâtre complet de Gogol et de Tchekhov, et qui répond à nos questions sur ce qui se joue dans la traduction et la retraduction ainsi qu’entre traduction et historicité.

L’artiste vidéaste, Richard Skryzak, nous entraîne dans ses divagations esthétiques, « divagations » à prendre sûrement au sens de « déplacement total ou partiel », rompre avec la notion de sens commun ou première notion des choses ordinaires. Il y est question de L’invention du Clin d’œil et de ses multiples formes.

Pour « ClairVision », Richard Skyrzak s’entretient avec le peintre et universitaire Benjamin Brou Kouadio sur le devenir de la peinture aujourd’hui, notamment en regard de ce qu’il est convenu d’appeler l’art contemporain.

Les Carnets d’Eucharis, c’est aussi une fenêtre ouverte sur un laboratoire de « Traductions » de textes vivants. La sélection 2020 offre un généreux bouquet de poèmes en langue portugaise (Nuno Júdice), italienne (Italo Testa) et grecque (Giannis Ristos).

Le carnet se referme avec « Et banc de feuilles descendant la rivière » : notes de lectures sur les derniers livres de Cécile Wajsbrot, Pascal Boulanger, Édith Boissonnas, Cees Nooteboom et Alexandre Blaineau.

Un cahier visuel de 8 pages s’ajoute au précédent portfolio Lignes de fuite, en une suite d’instantanés photographiques, sous le titre : Alentour l’horizon. Ces photographies inédites sont assurées par Nathalie Riera.

……………………………………… [Nathalie Riera]

Claude Darras

Julie Delaloye

Laurent Enet

Alain Fabre-Catalan

Alain Freixe

Michel Ménaché

Nathalie Riera

Pierre-Yves Soucy

André Ughetto

La justice nocturne

[Je rêve que je n’ai retenu de la peinture du monde que la Dérision de Cérès, d’Adam Elsheimer, et La Diane et ses filles, de Vermeer.

C’est la « justice nocturne ». Je suis maintenant tout près d’elle. Elle a tourné vers moi son petit visage enfantin, elle rit sous ses cheveux en désordre.]

Yves Bonnefoy

La vie errante

-– éditions Mercure de France

Sophie Loizeau André Markowicz Anne-Lise Blanchard Jacques Estager Corinne Le Lepvrier Martine Konorski Christophe Migault Angèle Paoli Jean-Charles Vegliante Benoît Sudreau Nuno Júdice Italo Testa Yannis Ritsos William S. Merwin…

Format : 16 cm x 24 cm | 216 pages (dont un Cahier visuel de 8 pages)

| France : 26 € (frais de port compris)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pour vous abonner :

CLIQUER ICI

pour l’EDITO & LE SOMMAIRE :

CLIQUER ICI

CONTACT

L’ATELIER LES CARNETS D’EUCHARIS

L’Olivier d’Argens – Chemin de l’Iscle

BP 90044

83521 Roquebrune-sur-Argens Cedex

■ © L’Atelier des Carnets d’Eucharis, 2020

16:44 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/04/2020

Lorenzo Pestelli (par Nicolas Bouvier)

LORENZO PESTELLI

Vu par Nicolas Bouvier

[extrait]

■■■

---------------------------

Extrait

Texte paru dans Écriture, n°4, Lausanne, 1968.

« […] Depuis quinze ans qu’il écrit et mène sa vie précaire et vagabonde, Pestelli a vu passer dans son mortier plusieurs continents, quelques races, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et beaucoup d’herbes amères. Sans doute, aussi, est-il plusieurs fois tombé dedans mais, pileur ou pilé il n’a en tout cas pas chômé : d’où le jus âcre et fort qui irrigue ces textes-échantillons. C’est frappant à la relecture : cette sève qu’on sent perler partout, ces liqueurs, ces humeurs toujours prêtes – par germination ou par écrasement – à sourdre des hommes et des choses parturientes ou blessées. Passés à ce pilon-là, même les minéraux saignent et la lune menstrue. Tout – y compris la rage et la révolte – participe à une sorte d’écoulement général […]

Voyager trop dur et trop longtemps finit par revenir à ne pas voyager du tout : la carène s’use, la perception et l’humour s’étiolent, l’endurance prend le pas sur l’invention. Le cœur n’y est alors plus et le jour vient où, pour n’avoir pas trouvé sa Toison d’Or, on s’en prend au soleil lui-même quand encore on ne voit pas un trou noir à sa place.

Lorsqu’on écrit, surtout, il faut pouvoir s’installer. Aucun oiseau ne nidifie en l’air, et les saumons plus nomades que nous s’arrêtent pour frayer.

Lorenzo n’a pas encore pu. Après le Japon : l’Indonésie, l’Inde, le Népal, le bateau. Depuis une année qu’il est de retour en Europe : le Tessin, Genève, Dunkerque, Bruxelles, Rome ; qu’il l’ait voulu – amis, curiosité – ou qu’il l’ait fallu – pas de logis, visas, paperasses, conneries – il a déjà déménagé quatre ou cinq fois avec sa femme et ses fillettes. Toujours aussi difficile à situer, toujours des lettres qu’il faut faire suivre on ne sait où. Aux avant-dernières nouvelles il était au fond d’une crevasse du Glacier du Théodule ; aux dernières, dans un hôpital de Turin en train de recoller solidement sa carcasse. Aux prochaines, j’aimerais le savoir établi quelque part dans cette Romandie où il y a aujourd’hui plus d’éditeurs, de poètes, de lecteurs, d’attention et de sympathie que nous n’osons nous-mêmes le croire. Qu’il puisse ici souffler un peu, se refournir le poil, poser ce sac dont tout est encore à tirer, consacrer à une œuvre qui peut devenir magistrale une partie au moins du temps qu’elle mérite, et mettre enfin dans son mortier un peu d’herbe tendre ».

De gauche à droite : Nicolas Bouvier et Lorenzo Pestelli

■ © ZOE Éditions

21:28 Publié dans Lorenzo Pestelli, Nicolas Bouvier, SUISSE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

10/04/2020

NIETZSCHE, Lettres d'Italie (Note de lecture de Nathalie Riera)

NIETZSCHE

Lettres d’italie

Nietzsche, Lettres d’Italie, paru aux éditions Nous, nous livre un choix de plus de 100 lettres écrites par Nietzsche durant ses différents séjours dans le sud de l’Europe, principalement en Italie, de 1872 à 1888. La traduction de ces correspondances est assurée par Florence Albrecht et Pierre Parlant.

Mener une vie de « Fugitivus errans » – terme employé par Nietzsche dans une lettre à Paul Rée, fin juillet 1879 – répond avant tout du souci d’être rentable à soi-même. Volonté assurément guidée par son état de santé fluctuant mais aussi par l’impératif de s’assurer la tranquillité d’esprit : « vivre des aventures durant quelques années, pour donner à mes pensées du temps, du silence et un terreau frais ».

Le philosophe a quitté l’université de Bâle pour une vie de solitude et de voyage, se contentant de vivre dans de modestes pensions et hôtels, avec l’Italie comme nouveau territoire. Chiavenna, Gênes, Sorrente, Lugano, Venise, Recoaro, Messine, Rapallo, Rome, Florence, Ruta en Ligurie, Cannobio et Turin : autant « de nouveaux territoires, c’est-à-dire de nouvelles hypothèses de vie » (Pierre Parlant). Une vie en ermitage pour se procurer une santé, mais aussi pour éviter d’éveiller en soi « le mauvais génie de l’impatience ». Un tel choix n’est cependant jamais signe d’immobilisme chez Nietzsche. Marcher de longues heures comme à Sorrente, sur les « chemins tranquilles dans la pénombre » ou comme à Venise, là où « rien que des ruelles ombragées »… « Je vais ! Oui, je marche beaucoup ! Et je grimpe aussi ! »… « – j’ai besoin de mes 6-8 heures de marche en pleine nature ».

Toujours l’importance du chemin chez Nietzsche, le chemin vers la santé. S’il doit supporter des migraines intempestives et des troubles de la vue, ce sera « sans pour autant perdre nécessairement le goût de vivre ». Endurer mais non sans le dessein de « ramener à l’équilibre mon bateau de vie »… « c’est un tour de force et non des moindres : vivre et ne pas s’aigrir ».

Des séjours entrecoupés à Gênes, la grande ville marine va offrir à Nietzsche une proximité avec lui-même. Heureux enthousiasme aussi à l’idée de « continuer de vivre sous la protection de mes saints patrons du lieu, Colomb, Paganini et Mazzini ». L’étendue ouverte devant lui et sa chambre « très claire, très haute », tout est réuni pour avoir bon effet sur son humeur, mais la cité génoise ne sera pas promesse à recouvrer meilleure santé. Il ne suffit pas d’un ciel lumineux pour influer sur elle et sur son humeur. Il lui faut alors poursuivre son errance sur le littoral italien, la Suisse, et la Côte d’Azur. À Messine, le 8 avril 1882 : « je suis arrivé à mon “bout du monde” où, selon Homère, le bonheur doit habiter »… « Rome n’est pas un endroit pour moi »… La Spezia, le 13 octobre 1883 : « je ne sais toujours pas où demeurer ». La ville de Florence ne lui convient pas davantage, « elle est bruyante, pavée de manière inégale et les routes sont pleines de dangers pour moi ». À partir de 1881 jusqu’en 1888, tous ses étés se passeront à Sils-Maria, en Haute-Engadine.

Si Gênes, ville toute « débordante de force vitale » est ce qui lui est arrivé de mieux, sa reconnaissance pour la ville de Turin sera sans précédent. Ville qui lui sera « infiniment sympathique (…) Un paradis pour les pieds, pour mes yeux aussi ! »… « Turin ? C’est une ville selon mon cœur ». Son séjour dans la capitale du Piémont se passera sans accrocs, la ville produit sur lui « l’effet d’un flux de vie certain »… rien d’oppressant mais plutôt « un grand luxe d’espace partout » et où même les vents du nord ne sauraient le déchanter. L’enjouement et l’engouement au rendez-vous, Turin comptera parmi sa troisième résidence après Sils-Maria et Nice.

On sait aussi de son séjour turinois son incroyable productivité : Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Ecce Homo et Nietzsche contre Wagner. 1888 sera l’année la plus féconde, dans une chambre via Carlo Alberto, n°6, piano quarto, avec pour vis-à-vis le sublime Palazzo Carignano : « Tout avance continûment dans un tempo fortissimo de travail et de bonne humeur »… À son ami Henrich Köselitz (de son surnom Peter Gast ou Pietro Gasti), le vendredi 20 avril 1888 : « Turin, cher ami, est une découverte capitale (…) Dans l’annuaire des adresses, on trouve 21 compositeurs, 12 théâtres, une accademia philarmonica, un lycéum de musique et un nombre énorme de professeurs de tous les instruments. Moralité : presque un lieu fait pour la musique ! – Les vastes et hauts portici sont une fierté : ils s’étendent sur 20 020 mètres, c’est-à-dire deux bonnes heures de marche. De grandes librairies trilingues. Je n’ai encore rien rencontré de semblable. »

Parmi ses correspondants les plus importants, nous retiendrons le compositeur Henrich Köselitz et le théologien Franz Overbeck. Plusieurs lettres également à sa mère Franziska et sa sœur Elisabeth qu’il n’épargnera pas dans un célèbre passage d’Ecce Homo : « Quand je cherche mon plus exact opposé, l’incommensurable bassesse des instincts, je trouve ma mère et ma sœur, – me croire une parenté avec cette canaille serait blasphémer ma nature divine ».

La traîtrise familiale sera sans précédent. L’œuvre même de Nietzsche déformée par la sœur qui, mariée avec Bernhard Föster, un « idéologue pangermaniste et antisémite », profitera de son internement pour monter les Archives Nietzsche et sous sa seule autorité donner naissance à la première grande édition des œuvres de son frère. Il s’ensuivra, comme on le sait, une récupération par les nazis dont il faudra attendre en France le travail de réhabilitation de l’œuvre mené par Georges Bataille : montrer que Nietzsche n’avait que profond dégoût pour ces « maudits groins d’antisémites ». « Les gens comme ma sœur sont nécessairement les ennemis irréductibles de ma pensée et de ma philosophie ».

En parallèle à ces lettres et avant d’apporter une conclusion à cette note, j’aimerais citer Clément Rosset qui dans La force majeure regrettait que les « préoccupations » des commentateurs de Nietzsche soient « complètement étrangères à ce qui intéresse Nietzsche ». Il leur reprochera en effet d’effacer l’originalité et la portée de la pensée nietzschéenne « en assimilant ce que pense Nietzsche à ce qui les préoccupe eux-mêmes »… « Cette manière moderne d’ignorer Nietzsche par le biais d’un commentaire enthousiaste soit du fait que Nietzsche ne pense pas, soit du fait qu’il pense dans le sillage d’une modernité post-hégélienne, équivaut évidemment à une fin de non-recevoir (…) Il y aurait sans doute à s’interroger sur les causes d’une telle fin de non-recevoir, qui persiste près d’un siècle après la mort de Nietzsche. La raison fondamentale de ce rejet me paraît résider en ceci que tout discours totalement affirmateur, comme l’est celui de Nietzsche ou comme le sont ceux de Lucrèce et de Spinoza, est et a toujours été reçu comme totalement inadmissible. Inadmissible non seulement aux yeux du plus grand nombre, comme l’insinuait Bataille dans son livre sur Nietzsche, mais aussi, et je dirais plus particulièrement, aux yeux du petit nombre de ceux qu’on appelle les "intellectuels" »[1].

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera, avril 2020.

ǀ NIETZSCHE, Lettres d’italie, Éditions nous, 2019

[1] Clément Rosset, La force majeure, Les Éditions de Minuit, 1983 in « Notes sur Nietzsche », pp. 33/34.

22:07 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

30/03/2020

Gérard Cartier - L'Oca Nera (une lecture de Nathalie Riera)

ǀ L’Oca Nera, Éditions La Thébaïde, 2019

Gérard Cartier

GERARD CARTIER

[L'OCA NERA]

L’Oca Nera est le premier roman de Gérard Cartier, avec sa structure de 62 chapitres pour répondre au traditionnel Jeu de l’Oie et ses 62 cases aux figurines diverses, toutes en référence à la mythologie, dont certaines présentent un nombre de risques ou d’accidents, autant de cases fastes que néfastes – non sans quelque lien avec la vie humaine et ses vicissitudes. Jeu de hasard pur, qui n’implique ni réflexion ni calcul, où l’aléa règne en maître, le Jeu de l’Oie est marqué du double sceau de la simplicité et du mystère. D’origine italienne, probablement Florence, la première édition remonterait à 1580. Au Musée du Jeu de l’Oie, à Rambouillet, le narrateur nous avise : « Quatre siècles sont représentés là, depuis les premiers jeux, de simples gravures à l’encre bistre, jusqu’aux planches richement enluminées du début du siècle ».

Le narrateur sait l’enracinement dès son enfance du culte de l’image, « comme tous ceux de mon âge, j’ai appris le monde dans les livres d’images », une fascination que rien ne peut éradiquer, et c’est en protagoniste ocaludophile qu’il nous entraîne dans les ruines du passé, parmi celles de la tragédie du Vercors et son foyer de la Résistance française anéanti dans un bain de sang lors de l’attaque des Allemands le 21 juillet 1944. Puis, dans un temps moins reculé, du temps où le protagoniste – comme l’écrivain Gérard Cartier – menait une carrière d’ingénieur sur des projets d’infrastructures, il y aura cette autre guerre, jugée plus protéiforme, l’attaque du chantier La Maddalena et ses manifestations NO TAV dans le Val de Suse (27 juin 2012), simulacre de « jeunes gens révoltés qui (…) jouent, comme disent les journaux, à la guerre ». La lutte de ce mouvement populaire de protestation contre la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin dure depuis le milieu des années 1990. On se souvient des chefs d’accusation retenus contre l’écrivain Erri De Luca, pour instigation au sabotage et vandalisme et aussi de son acquittement le 19 octobre 2015 par le TPP (Tribunal Permanent des Peuples) de Turin.

Le regard profond de Gérard Cartier sur l’Histoire répond à sa hantise de la guerre, celle précisément « qui nous a engendrés, dans l’ombre de laquelle mon esprit s’est formé », écrit le narrateur. Le passé remonte par bouffées, rien ne peut rompre les fils qui nous y rattachent.

Tout au long de ces 62 séquences sans chronologie dans le temps, le lecteur avance chapitre après chapitre, presque à l’aveugle, parfois tout aussi perdu que le narrateur qui veut bien croire que nous ne sommes pas seulement « un pion poussé au gré des nombres », mais plutôt croire « que nous sommes volonté et raison », au même titre qu’au jeu de hasard raisonné, à même de nous permettre d’opérer des choix pour tirer le meilleur parti du résultat des dés.

Le roman de Gérard Cartier est on ne peut plus troublant, intriguant, dans sa substance même, où le temps, qu’il soit présent ou passé, est à jamais vecteur de nostalgie : « Que devient ce qu’on possède dans l’instant, dans la pure dilapidation du désir », en même temps que ce paradoxe de vouloir y remédier avec juste ce qu’il faut d’ « un peu d’invention et même beaucoup (…) pour rendre vie au passé ».

Le premier jeu de l’oie du protagoniste remonte du temps de l’après-guerre, du temps de la ferme de Carrue, en décembre 1964, où il entendra pour la première fois le nom énigmatique de Graz, nom étroitement lié à la vie de son père, brancardier pendant la guerre, nom « tout à coup surgi des ténèbres du siècle ». Graz désigne Wolfsberg, une petite ville en Autriche, au sud-ouest de la frontière slovène que notre protagoniste aura le souci de sillonner, à la recherche « des baraquements couverts de toile goudronnée où des milliers de juifs ont langui avant d’être wagonnés vers Auschwitz ». Mais aucune trace ne subsiste. Aucune mémoire. Une usine de filtres automobiles remplace le camp mortifère. « Quant à mon père, j’en sais trop peu pour lui rendre un passé, trop peu même pour l’inventer, quand bien même, le suivant à distance, j’ai sillonné Wolfsberg et la Styrie et traversé l’Italie en regardant le monde avec ses yeux ».

C’est au retour de Graz que son père va retrouver « sous le lit de son enfance (…) la boîte de carton du jeu de l’oie qui l’attendait dans la poussière, et que le soir même, encore crasseux du long voyage en train à travers l’Autriche, l’Italie et la Savoie, à peine apaisée la faim dévorante qui l’avait presque réduit aux nerfs, il avait ouvert la planche colorée sur la grande table de la ferme et, le doigt errant de case en case, qu’il avait relaté son aventure à la famille réunie pour l’occasion. (…) Là, au milieu des miettes du repas, devant un verre encore à demi rempli de piquette, mon père avait entrepris de raconter la drôle de guerre et la défaite, cherchant ses mots, amenant à lui pour se donner une contenance le jeu de l’oie abandonné sur le buffet (…) ».