09/04/2012

Les carnets d'eucharis n°33 - Printemps 2012

■■■

Les carnets d’eucharis n°33

PRINTEMPS 2012

2012 © Photo : Nathalie Riera - Série « Photobiographique/Autoportrait en herbe »

Photobiographique

NATHALIE RIERA

Gertrude Käsebier

PHOTOGRAPHE

■■■Thomas Brummett

DU CÔTÉ DE…

Jos Roy (choix de poèmes)

Roberto BolañoTrois/Les chiens romantiques

Cathy Garcia (Délit de photos)

CHRISTIAN BOURGOIS EDITIONS ADOLFO BIOY CASARES quelques jours au Brésil

EDITIONS ISOLATO CLAUDE DOURGUIN La peinture et le lieu

EDITIONS NOUS JEAN DAIVE L’énonciateur des extrêmes

CARDERE EDITIONS CATHY GARCIA Les mots allumettes

AUPASDULAVOIR

PIERRE AGNELGustave Roud, Le temps de l’Adieu n’est plus. Le temps de la Salutation commence

NATHALIE RIERAGustave Roud, attaché à la même seule échappée …

■■■ AMELIA ROSSELLI[Hommage]

Patti Smith … Walter Benjamin

DES LECTURES/DES PORTRAITS

Susan Sontag Le prurit de l’interprétationpar Nathalie Riera

Roberto Bolaño lâche ses chiens romantiques par Patrice Beray

Guido Cavalcanti / Danièle Robert Rimes & raison par Claude Minière

Paul Louis Rossi La porteuse d’eau de Laguna & Les Chemins de Radegonde par Tristan Hordé

[Disparition]Antoni Tàpies, métaphysicien de la matière par Claude Darras

REVUE(S)

Diérèse – # 56 (Thierry Metz)

La Voix des Autres – # 5 (Cahier central Angye Gaona)

■■■

Au format PDF

Les carnets d'eucharis n°33_PRINTEMPS 2012.pdf

&

Au format CALAMEO

http://www.calameo.com/read/0000370711dc220cf86b3

■■■

Les carnets d’eucharis n°34

ÉTÉ 2012

(mise en ligne vers la mi-juillet 2012)

14:58 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

10/03/2012

LES FOUS DU LOUP du jeudi 22 mars au dimanche 25 mars 2012

PROGRAMME

■

Contacts - Infos

Site web de La Colle sur Loup : www.lacollesurloup.fr

Office de Tourisme de La Colle sur Loup :

04 93 32 68 36

Site web des Fous du Loup : www.lesfousduloup.org

André Chenet : O6 61 24 69 64 (programmation)

Dom Corrieras : O6 59 37 14 90 (communication)

Patrick Emeriau : 06 07 41 96 79 (organisation-logistique)

20:42 Publié dans André Chenet, FRANCE, LECTURES PUBLIQUES, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/02/2012

Nathalie Riera (notice bio-bibliographique à télécharger)

NATHALIE RIERA

ESSAIS

La parole derrière les verrous, éd. de l’Amandier, 2007

POESIE/PROSE

ClairVision, éd. Publie.net, 2009

Puisque Beauté il y a (avec une préface de Pascal Boulanger), éd. Lanskine, 2010

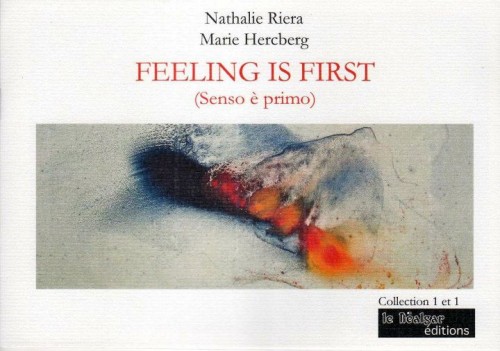

Feeling is first/Senso é primo, Galerie Le Réalgar, 2011 (Quatrième opus de la Collection "1 et 1" : un artiste et un écrivain) – sur les peintures de Marie Hercberg

Paysages d’été (avec une préface de Richard Skryzak), (à paraître en 2012)

Variations d’herbes, éd. Des Petits Pois (à paraître en 2012)

Anthologie PAS D’ICI, PAS D’AILLEURS (en partenariat avec la revue Terres de femmes, préfacée par Déborah Heissler) – à paraître aux Ed. Voix d’encre, octobre 2012

ANTHOLOGIE(S)

« COULEUR FEMME » anthologie numérique proposée par Angèle Paoli/Terres de femmes, décembre 2009 : « Quels infinis paysages ? » anthologie numérique – Ici Poésie, Editions Publie.net, 2011

(collectif dirigé par François Rannou)

Anthologie de la poésie érotique féminine contemporaine française, Editions Hermann, 2011

(Textes réunis et présentés par Giovanni Dotoli)

JACQUES BASSE - Anthologie Tome 5 – VISAGES de POESIE – éd. Rafaël de Surtis, 2011

(Portraits crayon & poèmes dédicacés)

ANTHOLOGIE « PAS D’ICI, PAS D’AILLEURS »une anthologie francophone de voix féminines contemporaines

éd. Voix d’encre, 2012 (Textes : Page aphone où tout est voix, tandis que je nais, où le soleil)

REVUE(S)

- ClairVision (extrait), Revue La Voix des Autres (André Chenet), N°4, mai 2010

- Là où fleurs où flèches & autres textes inédits, Revue GPU (Brian Murat & Jean-Luc Poivret), N°6, février 2011

- Sans arrêt les chevaux, Revue Diptyque, N°2, Lumières intérieures, Hiver 2010-2011

(revue littéraire et artistique semestrielle)

12:50 Publié dans Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

26/02/2012

Les carnets d'eucharis de Nathalie Riera (Par Pierre Kobel)

Les Carnets d'Eucharis

de Nathalie Riera

24 février 2012 par Pierre Kobel

Site : La Pierre et le Sel

Nathalie Riera publie le 32ème numéro des Carnets d'Eucharis qu'elle a initiés au début 2008. Elle poursuit là une entreprise aux qualités exemplaires tant par la forme que par le fond. Accessible en téléchargement au format PDF, la revue est consacrée à la littérature, particulièrement la poésie, à la photographie et aux arts plastiques. On y trouve des textes, des recensions, des coups de projecteurs, des dossiers (dans ce dernier numéro la poète italienne Mariella Bettarini), des hommages, des port-folios, toute la diversité rassemblée d'une curiosité attentive et d'un savoir sans pédantisme.

Rien d'étonnant à cela quand on connaît le parcours de Nathalie Riera qui, de formations à la prise de parole en animations d'ateliers de théâtre et d'écriture avec des publics divers n'a cessé d'être en prise avec une réalité humaine et sociale à laquelle elle tente de donner une juste place.

Rien d'étonnant non plus à lire Nathalie dont l'écriture mêle le souci de nommer sans entraves la réalité à une délicatesse musicale des mots et à ce que Gérard Larnac appelle un « pansensualisme ». Lire la suite de l'article sur le site LA PIERRE ET LE SEL

18:04 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

06/02/2012

Les carnets d'eucharis n°32 - HIVER 2012

■■■

Les carnets d’eucharis n°32

HIVER 2012

NATHALIE RIERA

KEN ROSENTHAL

■■■Thomas Brummett

DU CÔTÉ DE…

Fabrice Farre (choix de poèmes)

Gérard CartierCabinet de société

Philippe DelaveauCe que disent les vents

R.M. RILKE Journaux de jeunesse

CHRISTIAN BOURGOIS EDITIONS SUSAN SONTAG l’œuvre parle

EDITIONS LE BRUIT DU TEMPS OSSIP MANDELSTAM Le bruit du temps

AUPASDULAVOIR

PIERRE AGNELSviatoslav Richter, un clavier de récit…

Sabine Péglion & Jacques Bret Australie/Notes croisées

Elisabeth and Me/ ANDRE KERTESZ

■■■Mariella Bettarini

Choix de poèmes traduits par Raymond Farina ■■■

Wallace Stevens …Boris Pasternak

DES LECTURES

Georges Perec, un regard en biais par Nathalie Riera

Philippe Delaveau, Ce que disent les vents par Pascal Boulanger

Peter Huchel, Jours comptés, [Gezählte Tage] par Tristan Hordé

REVUE(S)

The Black Herald – # 2 (L’Editorial de Paul Stubbs)

Nunc – # 25 (Dossier Marcel Jousse)

■■■

■ Au format PDF

Les carnets d'eucharis n°32_HIVER 2012.pdf

■ Au format CALAMEO

14:57 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/01/2012

Walter Benjamin, "Ecrits autobiographiques"

Lecture Nathalie Riera

Walter Benjamin

Ecrits autobiographiques

Traduit de l'allemand par Christophe Jouanlanne et Jean-François Poirier

Editions Christian Bourgois, 2011/ http://www.christianbourgois-editeur.com/

Walter Benjamin, « … »

____________________________________________________________________________

Le but de tout commentaire artistique devrait être désormais de rendre l’œuvre d’art – et, par analogie, notre propre expérience – plus réelle à nos yeux et non pas de la déréaliser. Montrer comment l’objet est ce qu’il est ou même simplement qu’il est ce qu’il est, bien plutôt que de faire apparaître ce qu’il peut signifier, voilà le véritable rôle de la critique.

Susan Sontag, « Contre l’interprétation », 1964

Détacher la métaphore des choses, c’est découvrir leur noyau anthropologique, ce qui revient au même que représenter leur signification politique. (…) la métaphore devient finalement, à y regarder de près, la seule forme de manifestation possible de la chose. Le chemin qui permet de pénétrer jusqu’à elle : le jeu passionné avec les choses. C’est par ce même chemin que les enfants pénètrent jusqu’au cœur.

Walter Benjamin, « Notes éparses de juin à octobre 1928 »

■■■ Philosophe du langage, historien de l’art, critique, essayiste, traducteur, sensible au dadaïsme et au surréalisme, rattaché à l’Ecole de Francfort, engagé dans le mouvement des « étudiants libres », Walter Benjamin est longtemps resté inaccessible en France, jusqu’aux travaux de recherches et de traductions de Maurice de Gandillac, Philippe Jaccottet, Marc B. de Launay, Jean Lacoste, Guy Petitdemange, Michel de Valois.[1] Sa philosophie considérée à « dimension messianique » (Michael Löwy), Benjamin consacre dans ses travaux réflexions et questionnements, entre autres sur la « situation moderne » et la perte de la dimension religieuse. Sur ce propos, Eva Geulen écrit : « (…) il n’existe sans doute aucun penseur dont le dédain (…) pour tout ce qui n’est pas « spirituel » (…) soit aussi profondément ancré que chez Benjamin ».

Né à Berlin (1892-1940), victime du nazisme, Benjamin parcourt l’Europe en long et en large (Italie, France, Espagne), et voyage dans les pays scandinaves, et en Russie. Les villes nourrissent sa poétique de la description. Entre 1928 et 1931, Berlin et Marseille seront des lieux d’expériences sur les effets produits par le haschisch sur son imagination : « avec le haschisch, nous sommes des êtres de prose de la plus grande puissance ».

Proche de Theodor W. Adorno, Bertold Brecht, (« le véritable interlocuteur des écrits des années 30 » - La Quinzaine littéraire), Hugo Von Hofmannsthal (qui tenait en haute estime ses travaux), Ernst Bloch, Hannah Arendt, Karl Kraus, Gisèle Freund, Gershom Scholem, et son ami de jeunesse, le poète Fritz Heinle (qui mit fin à ses jours en 1914). Et parmi les personnalités littéraires qui auront influé sur la pensée du philosophe, « les trois grands métaphysiciens »[2] de la littérature que sont Kafka, Joyce et Proust.

Les « curriculum vitae »

Ecrits successivement pour différentes occasions : postuler au titre de docteur, obtenir une bourse de l’Université de Jérusalem, ou dans le cadre d’une demande de naturalisation (qui n’aboutira jamais), ces 6 curriculum… ouvrent le recueil des « Ecrits autobiographiques », et nous plongent dans le parcours estudiantin de Benjamin. « Je suis de confession mosaïque », précise t-il, « principalement intéressé à la philosophie, à l’histoire de la littérature allemande, ainsi qu’à l’histoire de l’art »[3]. Ses intérêts pour la théorie du langage le conduisent à un essai de traduction de Baudelaire, ainsi qu’à des lectures « sans cesse répétées de l’œuvre de Platon et de Kant »[4]. De son goût vif pour la littérature française et de son intérêt pour « la teneur philosophique, morale et théologique » de l’écriture littéraire et des formes d’art comme l’allégorie, Benjamin s’adonne à des traductions de « la grande œuvre romanesque » de Marcel Proust et des « Tableaux parisiens » de Baudelaire. Son intérêt pour l’œuvre du poète répond à la nécessité « de faire de la poésie du XIXème siècle le médium d’une connaissance critique de ce siècle » (Curriculum VI, p.45). Les traductions seront aussi l’occasion de longs séjours en France, notamment à Paris, en 1913, 1923, puis de 1927 à 1933.

En situation économique précaire, dans une Allemagne marquée par des bouleversements politiques, Benjamin exerce une activité annexe de chroniqueur littéraire (Curriculum IV).

Dans « Curriculum III » : « (…) tous mes efforts ont tendu jusqu’à maintenant à frayer un chemin vers l’œuvre d’art en ruinant la doctrine de l’art comme domaine spécifique ». Pour Benjamin, il est en effet question de reconnaître en l’œuvre d’art « une expression complète des tendances religieuses, métaphysiques, politiques et économiques d’une époque et qui ne se laisse sous aucun de ses aspects réduire à la notion de domaine (…) une telle réflexion me semble la condition de toute appréhension proprement physionomique des œuvres d’art en ceci qu’elles y apparaissent incomparables et uniques »[5].

« (…) je considère comme une matière particulièrement importante et féconde pour des séminaires et le cas échéant aussi pour des cours magistraux l’histoire des écrits anonymes, ce qui me permettrait de recourir à l’histoire des encyclopédies et des dictionnaires, des calendriers et des anthologies, des périodiques, des tracts et de la littérature de colportage, pour caractériser différentes époques de l’histoire littéraire »

(« Curriculum II », p.29)

« Journal de Wengen »

Chez Benjamin, voyager est l’occasion de sortir de son espace privé, et pour cela il importe d’endosser le meilleur costume. La leçon proustienne : « Je compose ce journal avec des évocations rétrospectives, en partie parce que je sais par expérience que je ne trouve pas le temps chaque jour d’écrire, en partie parce que l’évocation rétrospective éclaire bien des choses »[6]. Benjamin est un globe-trotter de la mémoire et de l’instant présent, ce sont ses déplacements en montagne qui lui procurent ce sentiment ; les montagnes « semblent d’éternels excursionnistes sillonnant le monde, qui avancent à pas lents et quand on est en excursion avec elles, on croit venir soi-même des lointains ».

« Pour la suite de ce pseudo-journal commencé à Wengen le 25, j’éprouve de graves doutes. Seules doivent être retenus les états d’âme, inspirés par la nature de haute montagne, qui varient constamment dans le détail mais sont au fond très semblables ; si de plus on écarte dans toute la mesure du possible les circonstances accessoires pragmatiques et insignifiantes. Et retenir les causes très subtiles des diverses impressions produites par la nature est difficile et parfois pour nombre d’entre elles impossible. Et peut-être est-ce alors, encore une fois, dans des épisodes isolés de l’expérience vécue, pragmatique, ordinaire qui nous escorte, que se trouvent la seule clé et la seule expression ».

(« Journal de Wengen », p.68/69)

Fulgurance du philosophe dans sa manière de saisir les paysages et d’en jouir pleinement. Nécessité souveraine d’imprimer sur la toile de la mémoire tout ce que ses propres yeux sont à même de voir : « … comme nous nous approchons de Genève, je suis seul devant et veux graver en moi tout le tableau, et surtout les montagnes que je vois à présent pour la dernière fois avant longtemps, les montagnes, qui ne sont pas d’une majesté tellement impérieuse, mais sont d’une couleur unie, s’élèvent à une distance rassurante, non déchiquetées – plutôt comme un mur paisible »[7].

Chaque voyage entrepris s’accompagne de lectures, d’études et d’écriture, de visites de monuments religieux, de musées et de théâtres. Ce seront les cartes postales et les livres d’aventures de l’enfance qui auront aussi exercé leur influence sur son goût des voyages.

« Voyager, n’est-ce pas triompher, se débarrasser des passions enracinées qui sont attachées à notre environnement habituel et avoir ainsi une chance d’en cultiver de nouvelles, ce qui est tout de même bien une espèce de métamorphose ».

(« Espagne 1932 », p.235)

« Mon voyage en Italie, Pentecôte 1912 »

L’environnement urbain a autant d’intérêt pour lui que le « grandiose presque architectural » de la nature. Le charme de tout voyage, passé sous le signe d’un « acte culturel international », n’est-il pas aussi de vivre quelques révélations ? comme à l’occasion de la visite du Campo Santo à Naples : « L’endroit n’est absolument pas placé sous le signe du recueillement »[8] et du cimetière milanais : « pas un cimetière à proprement parler, mais un champ de marbre, éblouissant et irritant »[9], ou encore la visite du toit du Dôme, du Brera « où abonde l’art italien de toutes les époques », jusqu’à la rencontre avec la Cène de Léonard de Vinci : « Je ne peux plus éprouver que l’espace et la conscience de voir, en face de moi si grande et si pâle, l’œuvre que j’ai si souvent admirée en reproduction»[10].

L’observation relève d’une manière de vivre l’espace et de ressentir l’espace, son harmonie, son ordonnance, son contenu ou ce qui le compose, et où « le sublime ne peut manquer d’apparaître à la fois dans la monstruosité et la clarté ». Chez Benjamin, la description des rues implique autant un travail d’écriture dans les détails qu’une description minutieuse d’ouvrages architecturaux ou qu’un examen soutenu d’une œuvre d’art. Voir, c’est alors posséder une longue-vue.

« Mai-Juin 1931 »

Dans les notes qui recouvrent cette période de l’année 1931, Benjamin fait cas de sa fatigue du combat pour avoir de l’argent, en même temps qu’un dégoût face à la situation politique et intellectuelle de l’Allemagne. Les notes de ce journal abordent pêle-mêle l’architecture moderne et la littérature, des discussions avec Brecht dont il consacre, par ailleurs, beaucoup de notes. Ces échanges passionnés portent autant sur l’art, sur Kafka, sur le théâtre épique (Calderon, Shakespeare), sur la situation de l’intelligentsia durant la révolution, que sur les modes d’habitation et la « relation de l’habitant avec le monde des choses ».

« Sanary, le 13 mai 1931 : Le plaisir donné par le monde des images ne se nourrit-il pas d’un obscur défi lancé au savoir ? Je vois le paysage au-dehors ; la mer repose dans le golfe lisse comme un miroir ; la masse immobile et muette des forêts monte vers le sommet des montagnes ; en haut, les murs en ruine d’un château, tels qu’ils étaient déjà il y a des siècles ; le ciel resplendit sans un nuage, dans un « azur éternel », comme on dit. Voici ce que veut le rêveur abîmé dans le paysage : la mer fait gonfler et retomber à chaque instant des milliards et des milliards de vagues, les forêts frémissent de nouveau à chaque instant des racines jusqu’à la plus haute feuille, en un mouvement ininterrompu les pierres du château s’effritent et tombent, dans le ciel les gaz, avant de se condenser en nuages, bouillonnent en une lutte confuse, la science poursuit ces mouvements au plus profond de la matière et la façon dont elle le fait ; elle ne veut voir dans les atomes que des tempêtes d’électrons, tout cela il lui faut l’oublier, il veut le nier : pour s’abandonner aux images auprès desquelles (il) veut trouver la paix, l’éternité, le calme, la durée. Un moustique qui bourdonne à ses oreilles, un coup de vent qui le fait frissonner, toute proximité qui l’atteint le convainc de mensonge mais tout lointain reconstruit son rêve, il se redresse à la vue d’une crête de montagne qui s’estompe, il s’embrase de nouveau à la vue d’une fenêtre illuminée. Et il semble parfois connaître l’accomplissement quand il parvient à désamorcer le mouvement même, à métamorphoser le tremblement des feuilles au-dessus de lui en cime, le passage rapide des oiseaux autour de sa tête en migration. Circonscrire ainsi la nature au nom d’images pâlies – c’est la magie noire de la sentimentalité. Mais la faire cristalliser par une nouvelle invocation, c’est le don du poète ».

(« Mai-Juin 1931 », p.189/190)

« Chronique berlinoise »

« Lorsqu’un jour en effet on me proposa de donner à une revue, sous une forme libre, subjective, une série de billets sur tout ce qui me paraissait au jour le jour digne d’intérêt à Berlin – et lorsque j’acceptai -, il apparut tout à coup que ce sujet, qui avait été habitué à rester des années durant à l’arrière-plan, ne se laissait pas si facilement convier près de la rampe ».

(« Chronique berlinoise », p.267)

Dans la postface de la première édition, Berliner Chronik, publiée en 1970 par Gershom Scholem : « Benjamin écrivit ces notes par morceaux et bien souvent d’une écriture extraordinairement rapide et difficile à lire (…) – Malgré leur caractère fragmentaire, ces notes sont précieuses non seulement pour une compréhension de la personnalité et de la biographie de Benjamin mais aussi pour une appréciation de la complexité de sa production littéraire, de sorte que leur publication devrait enrichir très sensiblement nos connaissances »[11]. Dans Chronique berlinoise, il est question de souvenirs d’enfance, mais sans ce recours à la vérité factuelle ou sans cet accent trop individuel ou familial : « Si j’écris un meilleur allemand que la plupart des écrivains de ma génération, je le dois en grande partie à une seule petite règle que j’observe depuis vingt ans. C’est la suivante : ne jamais utiliser le mot « je », sauf dans les lettres »[12]. Le souvenir d’enfance chez Benjamin se construit en référence à un lieu, il s’agit ici de Berlin et de son rapport avec cette ville. Une très juste analyse de Marie-Claude Gourde : « Cette sensibilité aux lieux qui construisent la mémoire installe un espace de figuration qui coupe le lien direct de l’écriture à l’histoire de sa personnalité et qui en fait donc un simple intermédiaire. C’est justement dans cet espace de figuration que s’installe le vrai discours réflexif de Benjamin (…) Certes, Benjamin utilise le « je » pour faire état de ses souvenirs d’enfance, mais le tout ne constitue pas en soi le récit complet de la vie de cet homme, il n’est question de sa personnalité que par l’entremise de ces lieux qui l’ont, d’une manière ou d’une autre, influencé ». Il ne s’agit non plus d’une « reconstruction synthétique de son enfance mais plutôt l’analyse du détail du souvenir, la traque de l’infime et du minuscule »[13].Les souvenirs, aussi étoffés soient-ils, nous dit Benjamin, ne constituent pas pour autant une autobiographie, car « l’autobiographie a trait au temps, au déroulement et à ce qui fait le continuel écoulement de la vie. Or il est question ici d’espace, de moments, de discontinuité »[14]. « (…) l’œuvre mystérieuse du souvenir – qui est en effet la faculté d’intercaler à l’infini dans ce qui a été – (…) »[15].

Quand bien même le caractère autobiographique ne peut être occulté, il s’ensuit que Benjamin a recours à des souvenirs d’images et d’évènements, comme il peut également arriver que « faute de souvenirs ou de notes précis, quelques inexactitudes chronologiques se glisseront peut-être dans mes notes »[16].

Exilé depuis 1933, et alors qu’il tente de regagner l’Espagne, il est arrêté à Port-Bou le 25 septembre 1940. Dans la crainte que les autorités espagnoles le livrent à la Gestapo, dans la nuit du 26 septembre 1940, Walter Benjamin se suicide en absorbant une dose mortelle de morphine.

Il faut préciser que les écrits de benjamin n’ont jamais été publiés de son vivant. Il laisse derrière lui une œuvre assez considérable. L’édition allemande de l’ensemble de ses écrits ne verra le jour que dans les années 70.

Toujours aux éditions Christian Bourgois viennent de paraître, dans la collection « Titres » : Images de pensée, 3 pièces radiophoniques, Sur le haschisch, et Lumières pour enfants.

Le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme lui consacre une exposition depuis le 12 octobre 2011 jusqu’au 5 février 2012. (Voir les différents liens ci-dessous) ■■■ Nathalie Riera, janvier 2012

■ Imprimer PDF

Lecture Nathalie Riera_Walter Benjamin_Ecrits autobiographiques.pdf

Pour + d’infos

■ WALTER BENJAMIN ARCHIVES

Repères chronologiques http://walterbenjaminarchives.mahj.org/reperes-chronologiques.php

Le parcours de l’exposition http://walterbenjaminarchives.mahj.org/visite.php

Galerie photos http://walterbenjaminarchives.mahj.org/visite-galerie.php

D’autres sites à consulter

■ GALERIE ALAIN PAIRE

Franz Hessel / Walter Benjamin : Camp des Milles, Marseille et Sanary, derniers jours en France

■ LA QUINZAINE LITTERAIRE

http://laquinzaine.wordpress.com/2011/10/28/walter-benjamin-au-complet/

21:13 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Walter Benjamin | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/01/2012

Revue Europe, Georges Perec (Georges Perec, un regard en biais - par Nathalie Riera

Lecture Nathalie Riera

Georges Perec

Revue Europe, janvier&février 2012 – N° 993-994

Site Revue Europe/ http://www.europe-revue.net/

Georges Perec, « un regard en biais »

____________________________________________________________________________

■■■ Trente ans après la disparition de l’écrivain oulipien « à 97 % », quelles sont la place et l’importance de son œuvre aujourd’hui, dans le paysage littéraire ? Claude Burgelin, qui répond aux questions de Jean-Pierre Martin, se réjouit « de voir qu’il continue à incarner une image amicale, démocratique (je veux dire : non élitiste) de l’écrivain, celui qui ouvre large les portes de son atelier et laisse entendre que le langage est à tous, que regarder de tous ses yeux est à la portée de chacun, qu’une simple énumération peut mener à l’intelligence de la littérature et du monde ».[1]

Perec s’implique dans la masse du quotidien. Avec son premier livre « Les Choses » (1965), « chronique des années 60 » selon Gianni Celati, ce n’est pas l’intériorité de l’homme ou la psychologie du personnage qui charrie l’écriture, mais plutôt l’ouverture vers l’extériorité. Sur ce sujet, Celati précise : « Cette ouverture de champ est la question centrale de Perec. Il s’agit d’aller vers les choses et de les interroger, d’accumuler des descriptions de leurs caractéristiques. Dans ses textes tout devient important : les meubles, les ustensiles, les espaces, les catalogues de vente par correspondance, les emprunts faits à d’autres auteurs, une collection de cartes postales, un inventaire des aliments consommés au cours d’une année, ou des notes comme celles qui forment le cahier des charges de La Vie mode d’emploi et qui peuvent concerner tout ce qui tombe entre les mains, d’un bouquet de tubéreuses à une carte du Massachusetts, pour entrer ensuite mot pour mot dans les scènes du livre. L’idée est celle d’un magasin où même les objets immatériels, les souvenirs, les pensées et les rêves sont traités comme des choses matérielles, dans l’extériorité de tout ».[2] Citant l’écrivain et urbaniste Paul Virilio, c’est aussi « une façon de créer une mémoire du monde ».

L’extériorité et sa multitude de choses et d’objets, d’éléments sériels, invite à une manœuvre d’écriture dont le souci chez Perec est : non pas analyser, mais décrire, énumérer ce qui habite notre quotidien, ce « night-and-day de la vie de masse », « espace multiforme » qu’on ne se donne jamais vraiment la peine d’observer, la banalité étant toujours considérée comme désuète et sans intérêt. Mais de quelle quotidienneté est-il question ? si ce n’est « la quotidienneté inaperçue » qu’il s’agit de vraiment apercevoir, découvrir, voire même surprendre. Domique Rabaté rappelle ce que tout projet de livre chez Perec signifie, celui « de rompre un aveuglement », et en mémoire de l’écrivain, ce beau portrait de « l’usager de l’espace » : « un individu parmi d’autres qui changent de lieux, qui rêvent d’une impossible patrie, et voyagent de signes en signes. Lui le fait par l’écriture qui est peut-être la meilleure inscription possible, dans un espace à la fois mental et matériel ».[3]

Maryline Heck re-convoque l’origine du mot « l’infra-ordinaire » (inventé par Paul Virilio) : « description de ce bruit de fond de nos existences, habituellement passé sous silence » ; l’infra-ordinaire chez Perec : « Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l’interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s’il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s’il n’était porteur d’aucune information. Ce n’est même plus du conditionnement, c’est de l’anesthésie. Nous dormons notre vie d’un sommeil sans rêves. Mais où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? ». [4]

Observateur des « réalités silencieuses », Georges Perec est ce peintre du quotidien, dans son ingéniosité d’inventorier et d’inventer.

« Les textes de Perec ouvrent une partie de mon inconscient (c’est pour moi le signe distinctif de la grande littérature), à l’inverse de la plupart des livres vantés par les médias et qui, eux, le bloquent, ne sachant jouer que sur l’obsession, la peur, la rage et autres rétrécissements internes ». (« La vengeance de Perec », Pierre Furlan, p.158)

(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, janvier 2012)

PRESENTATION ■

http://www.europe-revue.net/presentation-janvier-fevrier.html

■ Imprimer

Nathalie Riera_Georges Perec, _un regard en biais__Les carnets d'eucharis, 2012.pdf

21:53 Publié dans Europe, Georges Perec, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

28/12/2011

Les carnets d'eucharis (N° spécial fin 2011)

■■■

Les carnets d’eucharis n°HORS-SERIE

Fin d’année 2011

ROI JAMES

SZILARD HUSZANK

MARIE HERCBERG

Christophe Charbonnel ■■■Jacqueline Devreux

DU CÔTÉ DE…

Alain Le Saux Crucifiction

Valérie Canat de Chizy Pieuvre

Olivier Hobé Le journal d’un haricot

Umar Timol Point Barre (revue)

Nicolas Grenier (Choix de poèmes)

■■■OSSIP MANDELSTAM

Nouveaux poèmes 1930-1934 ■■■

Zbigniew Herbert

DES LECTURES

Alda Merini, « Delirio amoroso» Oxybia Editions

■■■

Au format PDF

21:36 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/12/2011

Alda Merini - Delirio amoroso/Délire amoureux (par Nathalie Riera)

Lecture Nathalie Riera

Alda Merini,

Délire amoureux/Delirio amoroso

Collection « Debout poète, debout »

Oxybia Editions, 2011

Traduction Patricia Dao/ Préface deFlaviano Pisanelli

Quatrième de couvertureAndré Chenet

Alda Merini, « de sa fièvre amoureuse »

____________________________________________________________________________

■■■ Pour avoir été très lié à la poète Alda Merini, Angelo Guarnieri, psychiatre de la réforme Basaglia contre l’asile totalitaire soumis à une législation italienne des plus arriérées d’Europe [1], assurait la préface du recueil « Après tout même toi/Dopo tutto anche tu » [2] , dans une écriture portée par « une amitié authentique et profonde, résistante à l’usure et à l’ennui de notre temps ».[3] Il y a ceux comme Guarnieri qui auront eu la chance de rencontrer Alda Merini et de l’entendre lire ses poèmes, et il y a ceux qui s’en tiendront à cette chance de pouvoir la lire en France, deux ans après sa disparition. Si rien dans la poésie de Merini ne laisse entendre un quelconque dégoût pour la folie (« Je crois que la folie est un profond lien d’amour »), il ne peut s’agir non plus d’une idéologie de la folie, et comme l’écrit l’ami psychiatre à son propos : « Alda Merini est devenue un ruminant, qui régurgite la douleur et la reboit ».[4] Quel est donc chez elle ce rapport poésie/folie ? :

parce que le jour du poète,

si semblable à la folie,

ne trouvera pas

sa mesure

dans l’éthique moderne.

[p. 21]

Chez Merini, il y a surtout « l’enfer/des sens/qu’est la vie », « les enfers de la grande pensée », mais sans que ceux-ci ne viennent supplanter son profond humour et la gravité de sa fantaisie. Et que dire du sens de la poésie chez un être frappé par ces enfers irrémissibles ? Dans sa « Lettre à Angelo G. » [5] : « La poésie n’est-elle pas une sorte de méchanceté adressée à soi-même ou une sorte de bénédiction ? ».[6]

« La folie est un artisanat ».

[p. 71]

Et à la question sur la « loi Basaglia », Alda Merini répond [7] : « Voyez-vous, l’hôpital psychiatrique n’a pas pour moi la même fonction que pour les autres, pour moi ce fut… je ne sais pas, je n’en ferais pas un cas national… je l’ai bien vécu ; mais j’aurais bien vécu n’importe quoi, la guerre… la poésie aussi… est un traumatisme, vous le savez vous aussi. C’est une espèce d’asile psychiatrique personnel… ».

Deux ans après Dopo tutto anche tu, Les éditions Oxybia poursuivent un hommage à la poète milanaise avec l’édition bilingue de Délire amoureux/Delirio amoroso, lumineusement traduit par Patricia Dao, passionnément préfacé par Flaviano Pisanelli, ce bel ensemble rejoint par une quatrième de couverture du poète et passeur André Chenet.

Comme le précise F. Pisanelli, à chaque recueil de Merini, la notion même de « folie » « ne se limite à aucune définition conventionnelle ni médicale ».[8] C’est dans l’Italie du Sud (Milan, Taranto) que Merini fera l’expérience de l’incarcération psychiatrique :

« Elle ne cesse de vouloir comprendre les raisons de l’univers déshumanisé et déshumanisant de l’asile psychiatrique. Cette attitude de révolte et de résistance amène l’écrivain à défendre son rôle d’individu et de femme : elle continue à vivre sa condition d’épouse et de mère, en essayant de ne jamais perdre le contact avec la réalité qui semble toutefois s’arrêter au-delà des barreaux des fenêtres de sa chambre et de son lit de contention, des électrochocs et de la stérilisation qu’elle subit et qui privent l’individu de son identité et de sa dignité ».

[p. 14]

« Dans Délire amoureux… la folie s’exprime tout d’abord comme une force ‘dissidente’ ».

[p. 16]

Mais comment est-il possible d’écrire dans l’enfer de l’internement ? Patricia Dao me confiera qu’il fut impossible pour Alda Merini d’écrire « dans ce lieu tourmenté et infâme qu’est l’asile psychiatrique ».[9] Ce ne sont pas les fous qui font l’asile psychiatrique. Dans « La neo-mediocrità », Patrick Faugeras relate :

C’est en 1988, dix ans plus tôt donc, qu’avait éclaté le scandale concernant la ville d’Agrigente, lorsqu’un parlementaire, Franco Corleone, avait poussé, de façon impromptue, les portes de l’asile, et avait découvert avec stupeur une situation catastrophique : « … des malades errants, nus, glissant sur un sol inondé d’urine, demandant l’aumône aux visiteurs, mangeant avec les mains… dormant nus dans des draps tachés de jaune, de marron, de pus, rongés par les rats… des malades enfermés dans des cellules, d’autres ne pouvant franchir l’enceinte de l’hôpital… » Ces faits, rapportés par le journal L’Espresso, soulevèrent en Italie une indignation générale. L’opinion publique, les politiques se mobilisèrent. Le 3 octobre 1991, un malade est retrouvé mort au pied du mur d’enceinte de l’hôpital, le visage dévoré par les rats et par les chiens. L’enquête s’élargissant, seize médecins et administrateurs sont accusés d’« abandon aggravé de personnes en difficulté », d’« homicide par imprudence », d’« incurie par imprudence ». Il faut préciser qu’entre 1977 et 1988, cent quatre-vingt-dix personnes ont trouvé la mort, la moitié de ces décès étant dus à une épidémie de tuberculose non enrayée, non soignée. [10]

« Je fus déchargée à l’entrée de l’hôpital psychiatrique Paolo Pini, mais je ne comprenais pas encore. Les âmes bénies ne croient pas qu’il puisse y avoir de la violence dans le monde ».

[p. 31]

La psychiatrie de Taranto ne cesse d’être une insulte : « Incroyables sont les malversations, les intrigues, les compromis auxquels recourt le personnel des Centres Psychiatriques pour piéger le malade qui parle, discute, dénonce. Le malade est coupable : tout ça pour eux est savoir psychiatrique. Tout ça pour moi est crime».[11]

Alors reconnue par les critiques et les plus grands poètes du XXème siècle (Montale, Pasolini…), le premier internement d’Alda Merini aura lieu dans la jeunesse de ses 16 ans, suivi d’un autre internement, de plusieurs années (de 1955 à 1972), et c’est en 1979 qu’elle recommencera à écrire.

« Je suis devenue poète peut-être parce que la poésie m’importait guère. Même si j’ai dévoré les livres, même si en moi était le chant (mais c’était le chant de la vie, et ça ils ne l’ont pas compris)

[…]

J’ai vécu ma première société poétique Via del Torchio. Par société, je veux dire que j’étais sur le divan coude-à-coude avec les grands de la poésie, avec la classe du renouveau littéraire. J’étais trop petite pour comprendre ce que faisaient ces grands hommes.

Erba, toujours joyeux et éparpillé. Pasolini, taciturne et plein de résistance physique. Turoldo, à la voix tonnante et belle qui semblait la réincarnation de la « scapigliatura » affranchie.

Nous étions pauvres, mais pleins de patience et avec une grande capacité d’absorption. Plus qu’un écrivain, j’étais leur mascotte : jeune, taciturne, peut-être belle, avec deux flancs dont j’avais honte et que j’essayais de cacher.

Manganelli était un brave homme. Il lançait des miettes dans mon décolleté en riant, mais il avait aussi un sourire tendre. Erba semblait toujours à la recherche d’un cerf-volant qui lui échappait des mains ».[12]

Dans cette vie constellée de malédictions, Alda Merini parle souvent de la peur, la peur est au centre de sa vie, de sa chair, comme elle évoque souvent ces deux années d’isolement total, chaque jour marqué par « un douloureux calvaire de solitude », sans « aucune solution de mémoire ni de chant ».[13] Et même si « la psychiatrie et la littérature n’ont rien en commun » : « Avec ‘Delirio amoroso’ Alda Merini décrit précisément cette ‘folie d’amour’ qui lui valut de sortir des ornières de la pensée admise. Un chant halluciné remontant des grandes profondeurs de l’être sous-tend ce récit d’une tragédie qui se dénoue, comme une prière muette, dans la divinité de l’amour universel ».[14] ■■■

Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Nathalie Riera

Régis Daubin - 12, rue des Roumègons – 06520 MAGAGNOSC

Tél. : 09 53 61 72 31 ou 06 76 96 96 67

Extraits

____________________________________________________________________________

J’ai été trahie : je ne sais pas par qui. Un jour, un nuage gris tomba sur mon existence. Un nuage sans couleur. Difficile que les hommes puissent remuer le ciel, mais parfois ils se servent des devins pour cela. Par le biais de chaudrons, de serpents et de sorcières je fus envoyée loin de ma vieille patrie, où je ne connus plus rien. Je fus enterrée en psychiatrie. Pour l’honneur, par le pouvoir. Le « diario » fut mon passeport pour une folie dense d’amour et de pauvreté. Je suis pauvre, seule l’obole de mes amis me permet de vivre. Il y a en cela un certain romantisme, mais je reste fondamentalement pauvre, alors que je voudrais avoir mon domaine secret. Si on me trahit, je me cache dans l’enchevêtrement des mots et les mots sont des haies vertes et hautes où se tapissent de nobles faons.

L’homme est un cannibale qui veut à tout prix manger ses semblables, après quoi il exhibe avec clameur ses appareils électroniques, ses machines à laver dernier cri, les ordinateurs et tout ce qu’il appelle progrès (et que j’appelle carnage).

[p. 42/43]

Ça fait maintenant deux ans que je suis malade, exactement deux ans, et c’est moi qui l’ait voulu. Encore une fois j’ai fermé le lourd temple de ma vie. J’ai reculé en me plongeant dans un indéchiffrable inconscient. L’inconscient est riche comme le fond des mers, plein de coraux et d’éponges, de sirènes et de personnages de rêves. Plein de fleurs carnivores. J’habite ici depuis deux ans comme quand j’étais à l’asile psychiatrique. L’asile psychiatrique est une grande caisse de résonance où le délire devient écho. J’ai vécu en asile psychiatrique parfois volontairement. D’autres fois sans le savoir.

[p. 83]

[1] Lire l’article de Patrick Faugeras « La neo-mediocrità » - Sud/Nord 1/2004 (no 19), p. 31-39.

[8] Le feu de la folie : Délire amoureux d’Alda Merini (Préface de Flaviano Pisanelli), Délire amoureux/Delirio amoroso, Oxybia Editions, 2011, p. 13

22:04 Publié dans Alda Merini, ITALIE, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Zbigniew Herbert, Corde de lumière

Zbigniew Herbert Corde de lumière

(Œuvres poétiques complètes I)

Editions Le Bruit du Temps, 2011

LECTURE : (Nathalie Riera)

« … un poème qui sonne comme un disque de vieux tango ne m’attire pas », [1] mais ce n’est pas pour autant que le grand poète polonais Zbigniew Herbert(1924-1998) soumettra sa passion de penser à « ce malheureux intellectualisme de la poésie contemporaine », refusant pour cela l’épithète de « poète intellectuel ». Pour Herbert, entre le poète et son lecteur, la complicité est plus que jamais primordiale : « Je fais confiance à mon lecteur pour être mon complice, travailler avec moi. Ceux qui dispensent une distraction facile méprisent leur public. Moi, je le traite comme un partenaire, en respectant sa différence, sa capacité de juger et de critiquer ».[2]

« Une flamme qui pense », en titre d’un article de Claude Mouchard dans La Quinzaine Littéraire,[3] le poème chez Herbert n’est pas un moyen d’expression mais le moment d’une expérience intérieure, le lieu d’une autre connaissance. Pour faire un parallèle avec le réalisateur russe Andreï Tarkovski : « … mes films ne sont pas une expression personnelle mais une prière. Quand je fais un film, c’est comme un jour de fête. Comme si je posais devant une icône une bougie allumée ou un bouquet de fleurs. Le spectateur finit toujours par comprendre lorsqu’on lui parle avec sincérité (…) Le manque d’honnêteté détruirait le dialogue ». [4]

Que peut offrir la poésie dans un monde trahi ? La poésie, antithèse du concept et de la puissance négatrice, chaque poème est une ligne du cœur sans mélodie artificielle, la volonté d’une union du rêve et de la mémoire. « (…) les poètes n’ont pas de pouvoir sur le monde. La langue est leur unique royaume. Ce n’est que dans ce domaine qu’ils peuvent gouverner et légiférer ».[5]

Corde de lumière est le premier volume des Œuvres poétiques complètes, publié aux éditions Le Bruit du Temps, et traduit du polonais par Brigitte Gautier.

(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, décembre 2011)

EXTRAITS

La forêt d’Ardenne

Joins les mains pour puiser du rêve

comme on puise eau ou graine

et apparaît une forêt : nuée verte

et un tronc de bouleau comme une corde de lumière

et mille paupières vont battre

une langue feuillue oubliée

tu te remémoreras alors le matin blanc

où tu attendais que les portes s’ouvrent

tu sais l’oiseau entrouvre cette contrée

il dort dans l’arbre et l’arbre dans la terre

source ici de nouvelles questions

sous les pas les courants des mauvaises racines

vois le dessin de l’écorce où

s’imprime une corde de musique

le luthiste tournant les chevilles

afin que résonne ce qui se tait

écarte les feuilles : des fraises des bois

la rosée d’une feuille l’arête d’une herbe

plus loin l’aile d’une libellule jaune

une fourmi enterre sa sœur

plus haut au-dessus de la belladone traîtresse

mûrit doucement un poirier sauvage

sans attendre de meilleure récompense

assieds-toi sous l’arbre

joins les mains pour puiser de la mémoire

des morts les prénoms la graine flétrie

une autre forêt : nuée calcinée

le font marqué d’une lumière noire

et mille paupières serrées

fort sur des globes immobiles

l’arbre et l’air brisés

la foi trahie des abris vides

et cette forêt-là est pour nous pour vous

les morts réclament aussi des fables

une poignée d’herbes l’eau des souvenirs

alors sur les aiguilles de pin sur les murmures

et des odeurs les fils fragiles

peu importe que la branche t’arrête

que l’ombre te mène par des chemins sinueux

car tu retrouveras et tu entrouvriras

notre forêt d’Ardenne

(p.85/87)

Le sel de la terre

Une femme passe

son foulard tacheté comme un champ

elle serre contre sa poitrine

un petit sac en papier

cela se passe

en plein midi

au plus bel endroit de la ville

c’est ici qu’on montre aux excursions

le parc et son cygne

les villas dans les jardins

la perspective et la rose

Une femme avance

avec la bosse d’un baluchon

- que serrez-vous donc ainsi grand-mère

elle vient de trébucher

et du sac

sont tombés des cristaux de sucre

la femme se penche

et son expression

n’est rendue

par aucun peintre de cruches brisées

elle ramasse de sa main sombre

sa richesse dissipée

et remet dans le sac

les gouttes claires et la poussière

Elle

reste

si

longtemps

à genoux

comme si elle voulait ramasser

la douceur de la terre

jusqu’au dernier grain

(p.144/145)

01:52 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/11/2011

Café poétique avec Nathalie Riera au Château de Mouans-Sartoux

VENDREDI 2 DECEMBRE 2011 —

NATHALIE RIERA – JULIANA PLANÇon – fabienne pujalte

CafÉ-POÉSIE “Les Mots d’Azur”

il se fait tard trop loin

et parfois lents sont les mots à venir

qu’on les voudrait guêpes galops

et vent dans la nuque

Nathalie Riera

L'hiver avance. Nos demeures et nos esprits se préparent à recevoir le souffle de ce qu'il reste du sourire des beaux jours. Encore un peu de patience, et aux premières lueurs de l'aube l'espoir d'une poésie la vie entière renaîtra. Je vous invite à venir partager les mots de l'amitié en écoutant Nathalie Riera, poétesse qui nous vient du Var. Fondatrice et directrice depuis 2008 de la revue numérique" les carnets d'Eucharis", sa voix est de celles qui portent. C'est un viatique qui nous emmène vers de nouveaux horizons.

Au violon, la jeunesse et les cordes vibrantes de Juliana Plançon viendront compléter ce moment de poésie pure que vous ne pouvez manquer.

En seconde partie, Fabienne Pujalte nous ouvrira les portes de ses nouvelles créations, avec plusieurs textes inédits qui sauront vous toucher.

Soyez des nôtres le vendredi 2 décembre 2011, à partir de 18h30, dans la salle des conférences du valeureux château de Mouans-Sartoux.

Je pense pouvoir dire que vous ne le regretterez pas !

Pierre-Jean Blazy

*******************************************************************************

Nos prochains rendez-vous :

3 février 2012: Claude Artès

13 avril 2012: André Chenet

8 juin 2012: Yves Ughes

*******************************************************************************

Contacts: 06 07 53 00 42 - 06 07 05 78 05.

14:56 Publié dans LECTURES PUBLIQUES, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

10/11/2011

Les carnets d'eucharis n°31

Les carnets d’eucharis n°31

Novembre/Décembre 2011

URIAN

Edith Magnan

Pierre Agnel assis en retrait

Cathy Garcia Le poulpe et la pulpe

René Crevel Elle ne suffit pas l’éloquence

GERTRUDE STEIN lectures en amérique

PIERRE CHAPPUIS Muettes émergences

ZBIGNIEW HERBERT Le labyrinthe au bord de la mer

ILE ENIGER (Un coquelicot dans le poulailler)

CHRISTINE BAUER Galerie des traits/Dora Maar

Nathalie Riera & Marie Hercberg/ LE REALGAR EDITIONS

Jean-Pierre Faye Choix de poèmes lus par l’auteur

Walt Whitman … Paul Blackburn

Mireille Calle-Gruber, Claude Simon Une vie à écrire par Nathalie Riera

L’écriture féérique de Hilda Doolittle par Patrice Beray

Eucharis ou l’eucharistie littéraire de Nathalie Riera par Camille Loty Mallebranche

REVUE(S) Nu(e) – # 47 (Marie Etienne)

Au format livre numérique/CALAMEO

21:32 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

17/10/2011

Nathalie Riera, Marie Hercberg - Feeling is first, 2011

Galerie Le Réalgar

23, rue Blanqui – 42000 Saint-Etienne

06 87 60 22 34

« Feeling is first »

Poème de Nathalie Riera

Illustrations de Marie Hercberg

Quatrième opus de la Collection "1 et 1" : un artiste et un écrivain

Pour se le procurer, contacter la galerie au 06 87 60 22 34 ou àlerealgar@gmail.com

Prix: 4€

21:17 Publié dans Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

03/10/2011

MIREILLE CALLE-GRUBER/Claude Simon Une vie à écrire

Une lecture de Nathalie Riera

MIREILLE CALLE-GRUBER

Claude Simon Une vie à écrire

(Biographie/Seuil, 2011)

Notes

Extraits

Source internet © Claude Simon

« Claude Simon, ce sera cela : une vie à écrire et réécrire. Pour que les informes affects du deuil prennent forme au travail de la langue et que le livre trace le dessin d’une vie »

Mireille Calle-Gruber

« Je crois qu’il y a une extraordinaire nouvelle de Borges où il raconte qu’un architecte paysagiste dessine un parc avec des statues, des pavillons, des petits lacs, des allées. Quand le parc est fini, il s’aperçoit qu’il fait son propre portrait. Je trouve que c’est une parabole admirable. On ne fait jamais que son propre portrait »

LE DESSIN D’UNE VIE

« Il est à jamais le cavalier éperdu de la route des Flandres, et depuis le loin, aux bords du XXe siècle, notre contemporain le plus aigu et le plus vigilant.

Il nous aura enseigné la lenteur hallucinée de l’écriture en ses transports métaphoriques, l’humilité de l’artisan, la main à l’œuvre, la peine et l’existence ailée de la littérature».[2]

Comment rendre compte d’une vie elle-même déjà écrite par Claude Simon ? confie Mireille Calle-Gruber à Alain Veinstein. Faut-il juste y voir un pari audacieux, celui de s’essayer à l’écriture biographique comme à un « nouveau genre, un nouvel exercice, une nouvelle expérience » ? Ou alors y percevoir comme une dette à l’égard d’une œuvre et d’une personne que vous avez bien connue ? Outre que M. Calle-Gruber aura eu le privilège d’une relation sans failles et d’une amitié extraordinaire tout au long des seize dernières années de la vie de « Claude Simon l’écrivain immense » et de l’homme d’exception, ce qu’il faut surtout entendre des raisons de ce monument biographique : « comme une intimation à écrire – car ce fut, oui, aussi, soudain, l’évidence intérieure d’un « il faut » - écrire, la biographie de Claude Simon, ce défi absolu… ». [3]

440 pages « entre enquête et fiction », à partir de lettres, de documents, de témoignages, autant d’éléments tangibles pour un travail d’interprétation et de savoir qui incombe à l’écrivain-biographe. La littérature ne se posant ni en termes de vrai ou de faux, il s’agit pour M. Calle-Gruber de « tirer des diagonales que j’espère aussi vraies que possible ». Et par cette biographie, non pas monumentaliser Claude Simon, mais le rendre vivant !

M. Calle-Gruber travaille sur l’œuvre de Claude Simon depuis de nombreuses années, ayant entre autres participé à l’édition de La Pléïade, avec notamment « Le récit de la description ».[4] Elle publie en 2008, aux Presses Sorbonne Nouvelle, Les Triptyques de Claude Simon ou l’art du montage présentant des inédits : scenarii, découpages techniques, correspondances, textes, manuscrits, plans de montage, entretiens, films, photographies (DVD).

***

De sa naissance à Madagascar, Tananarive, le 10 octobre 1913 jusqu’à son décès à Paris le 6 juillet 2005, Claude Simon aura traversé un XXe siècle de violences et de péripéties. Longtemps, il portera le « traumatisme du survivant » :

« « Survivant, Claude l’aura été à plus d’un titre. D’abord de ce frère aîné (…) Puis du père, mort au champ d’honneur (…) dans l’hécatombe de 1914, le 27 août (…) Puis de la mère qui succombe à un cancer, le 5 mai 1925, alors qu’il est dans sa douzième année, le laissant seul, tragique descendant d’une famille fantomatique et le dernier porteur du nom des Simon qui ont fait souche à Arbois, Jura ».[5]

(…)

« … une fois encore le survivant de son régiment anéanti lors de l’offensive allemande de mai 1940 ».[6]

Plusieurs périodes de la vie de Claude Simon sont relatées : son parcours scolaire au Collège Stanislas, à Paris, en 1925 (année du décès de sa mère, Suzanne Simon) ; son incorporation au 31ème régiment de dragons (1934) ; témoin d’une révolution : la guerre civile à Barcelone (1936) ; son voyage dans l’Europe au printemps 1937 « à travers des pays au bord de la guerre, l’Allemagne, la Pologne, l’URSS jusqu’à Odessa, puis le retour sur Paris, par la Turquie, la Grèce et l’Italie »[7] ; sa captivité (suivie de son évasion) au camp Stalag IV B, à Mühlberg, le 27 mai 1940. Ce seront autant d’évènements éprouvants qui vont nourrir son œuvre romanesque, en même temps qu’ils agiront sur la conscience et la maturité politique de Claude Simon.

« Comme pour son comportement pendant la guerre d’Espagne et pendant la seconde guerre mondiale, Claude Simon a toujours veillé à la sobriété du récit concernant son rôle dans la Résistance, craignant l’interprétation hyperbolique, voire la surenchère des clichés. Il s’est ainsi efforcé de rappeler qu’il était « bien sûr antiallemand et surtout anti-nazi mais ne brûlant pas d’un héroïque patriotisme » … ».[8]

***

Pour qui n’ignore pas « son intelligence d’observation sur le vif des situations » et sa sensibilité visuelle, au début des années 30 Claude Simon est étudiant en cubisme, découvre le surréalisme au cinéma (avec l’œuvre de Luis Buñuel). L’expérience de la peinture se révélant « décisive pour sa conception du travail d’écrivain : il sera celui qui écrit avec l’exigence de composition du peintre, et suivant une sensibilité rare aux matières et aux couleurs ».[9]

L’abandon de la peinture au début des années 50, une plus large place sera ainsi donnée à la littérature. Lectures des deux géants que furent Proust et Joyce, leçons d’écriture chez Dostoïevski, il s’ensuit que l’écrivain pour Claude Simon est celui qui – ce seront ses propres dires lors du Discours de Stockholm – « progresse laborieusement, tâtonne en aveugle, s’engage dans des impasses, s’embourbe, repart – et, si l’on veut à tout prix tirer un enseignement de sa démarche, on dira que nous avançons toujours sur des sables mouvants ».[10] Un demi-siècle d’écriture, comme une raison de vivre indiscutable, tout en affrontant et se relevant des périodes les plus noires, celle de la guerre meurtrière, (dont les scandaleux évènements des deux journées du 16 et 17 mai 1940 relatés par l’écrivain dans une lettre du 17 février 1993), puis celles de la maladie et du suicide de sa première épouse Renée Lucie Clog.

L’écriture chez Claude Simon c’est une écriture en autodidacte, mais c’est aussi cette réalité de l’écriture, telle qu’on peut la lire dans sa préface à Orion Aveugle :

« Avant que je me mette à tracer des signes sur le papier, il n’y a rien, sauf un magma informe de sensations plus ou moins confuses, de souvenirs plus ou moins précis accumulés, et un vague – très vague – projet ».[11]

***

Autre volet de cette passionnante biographie, celui des années de « compagnonnage » et des années d’opposition au Nouveau Roman.

Si la littérature a ses sujets de discorde, ce qui noue Claude Simon à la littérature, et plus exactement au plaisir de l’écriture, ce n’est jamais selon Mireille Calle-Gruber qu’une « indéfectible alliance avec le vivant ». Il s’agit de n’être attaché à aucun camp, à aucune théorie littéraire, préserver son autonomie d’écrivain, et veiller à ce que la fonction littéraire ne soit en aucune manière prétexte à une fonction sociale ou autrement agissante à des fins politiques. M. Calle-Gruber reprend alors le différend qui opposait l’écrivain Claude Simon au philosophe militant Jean-Paul Sartre ; Sartre, dont l’imposture et la démagogie du il importe peu que la littérature soit dite ou non « engagée » : elle l’est nécessairement déclencheront une série de confrontations, à commencer lors de la table ronde organisée par l’Union des étudiants communistes en 1964 sur le thème « Que peut faire la littérature ? » rassemblant les intellectuels et les Nouveaux Romanciers, parmi lesquels Alain Robbe-Grillet accusé par Sartre de ne pouvoir être lu dans un pays sous-développé. Claude Simon, qui sera un temps assez proche des idées du Nouveau Roman, marquera alors son opposition au positionnement idéologique du philosophe, notamment dans le fameux « Pour qui donc Sartre écrit ? » (L’Express, 28 mai 1964, p.32)

Une vie d’écrivain n’est-ce pas aussi pour Claude Simon de faire face, sans la moindre complaisance et non sans une certaine ironie mordante, aux griefs éditoriaux, médiatiques, aux critiques retorses et assassines, et autres « violences passionnelles » du monde littéraire.

Après moult controverses qui l’éloigneront du Nouveau Roman, un autre feu de discorde : celui d’avoir signé la fameuse Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la Guerre d’Algérie,[12] signature qui sera suivie d’une inculpation de l’écrivain en octobre 1960.

N’est-ce pas une certaine éthique qui donnera à Claude Simon de faire cavalier seul, son autonomie à jamais préservée par l’écriture de romans (tous reconnus comme de véritables chefs-d’œuvre) et par maints déplacements, en France et à l’étranger, liés à une activité effrénée de conférencier.

Quand Alain Robbe-Grillet affirmait que la meilleure récompense pour un écrivain jugé illisible est d’être lu, n’y a-t-il pas eu meilleure récompense pour Claude Simon que l’attribution du Prix Nobel de Littérature, et à l’occasion de son allocution prononcée devant l’Académie suédoise (les 9 et 10 décembre 1985) de mesurer l’émotion de l’écrivain à l’entendre dire :

« Je suis maintenant un vieil homme, et, comme beaucoup d’habitants de notre vieille Europe, la première partie de ma vie a été assez mouvementée : j’ai été témoin d’une révolution, j’ai fait la guerre dans des conditions particulièrement meurtrières (j’appartenais à un de ces régiments que les états-majors sacrifient froidement à l’avance et dont, en huit jours, il n’est pratiquement rien resté), j’ai été fait prisonnier, j’ai connu la faim, le travail physique jusqu’à l’épuisement, je me suis évadé, j’ai été gravement malade, plusieurs fois au bord de la mort, violente ou naturelle, j’ai côtoyé les gens les plus divers, aussi bien des prêtres que des incendiaires d’églises, de paisibles bourgeois que des anarchistes, des philosophes que des illettrés, j’ai partagé mon pain avec des truands, enfin j’ai voyagé un peu partout dans le monde … et cependant, je n’ai jamais encore, à soixante-douze ans, découvert aucun sens à tout cela, si ce n’est, comme l’a dit, je crois, Barthes après Shakespeare, que « si le monde signifie quelque chose, c’est qu’il ne signifie rien » - sauf qu’il est. »[13]

Nathalie Riera, octobre 2011

Les carnets d'eucharis

[2] Mireille Calle-Gruber, Claude Simon Une vie à écrire, Editions du Seuil/Biographie, 2011 - p. 440

[3] France-Culture :Alain Veinstein reçoit Mireille Calle-Gruber, - auteur de Claude Simon. Une vie à écrire (Seuil) http://www.franceculture.com/player?p=reecoute-4299317#reecoute-4299317

[4] Mireille Calle-Gruber, Le récit de la description (ou de la nécessaire présence des demoiselles allemandes tenant chacune un oiseau dans les mains, Gallimard/La Pléiade, 2006 – p. 1527

[13] Claude Simon, Discours de Stockholm, Gallimard/La Pléiade, 2006 – p. 897/898

Mireille Calle-Gruber est Professeur à La Sorbonne Nouvelle - Paris III en Littérature française, et directrice de l’Equipe de Recherche « Etudes Féminines » (Paris VIII - Paris III). http://fr.wikipedia.org/wiki/Mireille_Calle-Gruber

■ SITES A CONSULTER :

France-Culture/Du jour au lendemain Alain Veinstein (09/09/11) : http://www.franceculture.com/player?p=reecoute-4299317#reecoute-4299317

Editions du Seuil : http://www.seuil.com/livre-9782021009835.htm

22:47 Publié dans Claude Simon, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : claude simon, mireille calle-gruber |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

07/09/2011

Les carnets d'eucharis N°30 - Septembre & Octobre 2011

Les carnets d’eucharis n°30

Septembre/Octobre 2011

[SOMMAIRE………]

Thierry Valencin

Photographe contemporain

Henri Sarla

ESPACE POINT BARRE

DU CÔTÉ DE…

Charles RacineCiel étonné

Marina TsvétaïévaInsomnie & autres poèmes

EDITIONS ARGOL PASCAL QUIGNARD Inter aerias fagos

EDITIONS LE BRUIT DU TEMPS PHILIPPE DENIS Petits traités d’aphasie lyrique ANDRE DU BOUCHET Aveuglante ou banale

AUPASDULAVOIR

BRIGITTE GYR (Poème inédit suivi de Avant je vous voyais en noir et blanc)

SITESPOESIE

Martin Zieglersur le site TERRES DE FEMMES

Philippe Jaccottet sur le site LA PIERRE ET LE SEL

■■■Raymond Farina

Présentation de son œuvre■■■

Djuna Barnes … Gérard Larnac

DES LECTURES

Andreï Voznessenski, le poète qui s’est joué de l’URSS, puis de la Russie par Patrice Beray

Kaoutar Harchi, L’Ampleur du saccage par Pascal Boulanger

François Lallier, Vita Poetica par Tristan Hordé

Dans ce jardin d’eucharispar Patrice Beray

REVUE(S)

The Black Herald – # 2

Au format livre numérique/CALAMEO

Au format PDF

Les carnets d'eucharis n°30_sept&oct 2011.pdf

16:49 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

24/08/2011

Nathalie Riera, là où fleurs où flèches

Là où fleurs éclatent du linge des chairs en silence la passion sa radiance où flèches ne volent plus Depuis le jardin aux chants nombreux de chair & d’argile aux courbes pétrifiées devant le miroir vous que je ne vois pas vos regards comme autant de sagaies guêpes à l’antre des pudeurs

Leste le cheval dans la bataille

Le livre n’est pas qu’une affaire de mots

Vivre n’est pas qu’une affaire de survivre

--------------------------------------------------------

Recommence le rouge ou le noir des mûriers – il faut passer un accord avec les accrocs, les manquements – les racines, les épines – parce qu’il y a encore le soleil, et sur la page le phosphène des typographies, des chemins sans images

&t les travaux du cœur, ce qu’il peut tisser

&t l’aura des verdures, tout près du malheur de la parole

Nathalie Riera là où fleurs où flèches

©

Revue GPU, N°6, 2011

Chère Nathalie,

J'ai lu "Là où fleurs où flèches"

L'absence d'une musique classique que vous avez voulue m'a obligée à rentrer d'une manière frontale dans vos mots. Certes, ce fut une difficulté pour moi en première lecture. Cependant le "déséquilibre syntaxique" maîtrisé et délicat m'a permis une autre ouverture avec votre poésie. L'intérêt d'un texte poétique et donc du vôtre est que nous pouvons le lire et le relire car une belle écriture poétique est le dévoilement à chaque nouvelle lecture d'une sensation différente. C'est le miracle de la poésie qui n'a pas de prise avec le temps.

Certains passages m'ont particulièrement touchée notamment : "Recommence le rouge ou le noir des mûriers - il faut passer un accord avec les accrocs

...

& les travaux du cœur, ce qu'il peut tisser"

Rendre la nature en mots et la basculer dans la chair crée une intensification du vivre. Frédérique Ventos, mai 2011

Editions Frédérique Ventos

***

Là où fleurs où flèches…

ces quelques pages, Nathalie Riera,

lues en essayant d’adopter leur rythme

donc assez vite précipitamment

puis à perte de souffle

en effet pas qu’une affaire de mots

affaire de sauts affaire de sens

liés à la sonorité

aux muscles de la langue

voyelles couleurs

les yeux dans la gorge

et l’étourdissement final

le regret de perdre tout à coup

les pétales de la langue

MERCI

Bernard Noël, 23 avril 2011

20:30 Publié dans Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/08/2011

MEDIAPART : Dans ce Jardin d'Eucharis (par Patrice Beray)

Dans ce jardin d'Eucharis

19 Août 2011 Par Patrice Beray

Edition : Revues & Cie

Revue numérique, chaque rendez-vous des Carnets d'Eucharis exalte à satiété l'œil des artistes comme autant d'espaces du dedans qui se découvrent poème, photographie, pensée, histoire, parce qu'il y a un mot, une matière, l'autre ou le monde pour les faire advenir.

Les deux récentes mises en ligne des Carnets d'Eucharis sont exemplaires de cette approche, qui est une ouverture, au ressort d'une sensibilité, celle de son unique revuiste, Nathalie Riera. Car solitaire, l'œil creuse d'abord de son empreinte toute présence, à la seule force de sa perception.

Ainsi de ces personnages figurés par l'objectif de la photographie (ou du cinéma... muet) qui n'attendent que d'être vus, et qui s'insinuent dans les pages d'un même numéro, telle l'actrice (et styliste plurielle) Natacha Rambova, compagne de Rudoph Valentino (en couverture du numéro de mai/juin).

17:37 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, Patrice Beray | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mediapart, le jardin d'eucharis, patrice beray |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

13/08/2011

Revue Diptyque 2 - Lumières intérieures

REVUE

Diptyque #2 - Lumières intérieures

Florence Noël

11 rue Bois des Fosses

1350 Enines

Belgique

■ LIEN : Cliquer ICI

Nathalie Riera dans « Anthologie Poétique », p.38/39

Sommaire DiptYque 2 : lumières intérieures

Edito :

Florence Noël

Œuvres des artistes :

Pierre Gaudu, Solange Knopf, Annick Reymond, Grégoire Philipidhis, Marie Hercberg, Raphaële Colombi, Anastassia Elias, Clarisse Rebotier,Guidu Antonietti Di Cinarca, Anne d’Huart, jean-Michel Deny, Brahim Metiba, Jacques vandenberg, Danièle Colin,

Voix à la Une : De Toscane en Provence, Lumières d’un Jumelage au Scriptorium avec :

Paolo Fabrizio Jaccuzi, Maura Del Serra, André Ughetto, Angèle Paoli, Martino Baldi, Laurence Verrey, Olivier Bastide et Dominique Sorrente.

Nouvelles et récits de :

Claudine Tondreau, Camille Philibert Rossignol, Dolores Polo, Angèle Paoli, Mariane Brunschwig, Stéphane Méliade, Isabelle Guilloteau, Raymond Alcovère, Jean Buron, Mathieu Rivat

Anthologie poétique avec :

Nathalie Riera, Loyan, Lionel Edouard-Martin, Ile Eniger, Louis Raoul, Eric Dubois, Brigitte Célerier, Thomas Vinau, Zur, François Teyssandier, Michel Brosseau, Michèle Dujardin, Véronique Daine, Patrick Packwood, Kouki Rossi, Jean-Marc La Frenière, Sabine Huyn, Pascal Boulanger, France Burghelle-Rey, Roland Dauxois, Nicolas Vasse, Cathy Garcia, Sébastien Ecorce, Mathieu Brosseau, Juliette Zara, Arnaud Delcorte, Philippe Leuckx, Catherine Ysmal, Thélyson Orelien, Xavier Lainé, Jack Kéguenne, Denis Heudré, Alain Hélissen, Michel Gerbal

Chroniques des lumières intérieures et articles critiques de :

Sylvie Durbec, Philippe Leuckx, Angèle Paoli, Sylvie Salicetti, Florence Noël

Mais aussi :

Les Tentatives de critique de l’édition numérique de Brigitte Célerier

Un écho littéraire à Lynch par Loïc Marchand

Un écho poétique de Florence Noël

Une humeur de Xavier Lainé

-----------------

Florence Noël

resp. editoriale Revue Diptyque

11 rue Bois des Fosses

1350 Enines

Belgique

0032(0)19655167

0032(0)472493268

http://diptyque.wordpress.com

21:59 Publié dans Diptyque, Nathalie Riera, REVUES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

31/07/2011

Les carnets d'eucharis n°29 - juillet&août 2011

Les carnets d’eucharis n°29

Juillet/Août 2011

[SOMMAIRE………]

Lilya Corneli

Photographe contemporaine

Thierry Michau - Eric Perrot

« Mon journal de ton voyage » LA GALERIE LE REALGAR

DU CÔTÉ DE…

Jacques EstagerLa nuit, Pierrot et Pierrot

Boris PasternakMa sœur la vie & autres poèmes

EDITIONS CHAMP VALLON ETIENNE FAURE Horizon du sol

EDITIONS TARABUSTE CLAUDE MINIERE JE HIEROGLYPHE

AUPASDULAVOIR

JOS ROY Ilbide

■■■Nadja Einzmann

Traduction inédite de Chantal Tanet■■■

George Oppen … Henri Cole

DES LECTURES

Sylvie Durbec La huppe de Virginia Une lecture de Nathalie Riera

REVUE

DIPTYQUE N°2

Au format livre numérique/CALAMEO

Au format PDF  Les carnets d'eucharis n°29_juillet&août 2011.pdf

Les carnets d'eucharis n°29_juillet&août 2011.pdf

17:22 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Chantal Tanet, Jos Roy, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nadja Einzmann, Nathalie Riera, TRADUCTEURS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

22/07/2011

Annie Le Brun, Ailleurs et autrement (une lecture de Nathalie Riera)

AILLEURS ET AUTREMENT – Annie Le Brun

(Editions Gallimard, “Arcades”, 2011)

Bien sûr, il s’agit toujours de trouver « le lieu et la formule » dont parle Rimbaud. Mais que savons-nous encore de cette quête, aujourd’hui que l’émiettement de nos désirs à travers une multitude de satisfactions immédiates nous dissuade autant de voir au loin que de prendre de la hauteur ? Que pourrions-nous en savoir, depuis que la presque totalité de ce qui prétend penser se fait rabatteur du réel pour accélérer l’écrasement de toute perspective imaginaire ?

Annie Le Brun n’aime pas se tenir tranquille. Dans son dernier ouvrage, Ailleurs et autrement, au-delà même d’y entendre sa verve redoutable contre toutes les bouffonneries des instances poético-littéraires en place – ces finalement « paradis culturels peu différents des paradis fiscaux » (p.34) – faut-il y reconnaître sa toujours plus grande complicité avec Alfred Jarry, grand chantre du grotesque et de l’absurde ; ainsi qu’avec Sade, Raymond Roussel, Hans Bellmer… comme autant de voix subversives, mais dont la langue sans auditeur, sans public, nous révèle à quel point la société technicienne s’emploie délibérément à nous rendre chaque jour plus triomphants dans nos cécités et nos surdités.

Ailleurs et autrement compte une vingtaine de chroniques – publiées entre 2001 et 2002 dans La Quinzaine Littéraire – et autres textes rassemblés comme autant de détonateurs prompts à desservir tout ce qui tend vers toujours plus d’incarcération, d’artificialisation, d’angélisme, d’idéologisme, et surtout ne faut-il pas entendre chez Annie Le Brun son seuil de tolérance décroître, tant ne cesse de se profiler à nos horizons communs le toujours plus sombre ghetto du « nouvel esprit du capitalisme ». Force étant de constater les réelles intentions du néolibéralisme, à savoir : absolument rien de ce à quoi l’être humain peut prétendre, mais plutôt tout pour qu’il y ait « mort du sujet », ou alors « sujet flottant, sans attache, qui se définit par son indétermination sexuelle, affective ou intellectuelle, telle que rien ne l’empêche d’être traversé par le flux d’une marchandisation généralisée ». Qu’en est-il en effet de ce monde qui nous donnerait notre chance de vivre, de nous rapprocher du monde naturel et du monde sensible, si ce n’est rien de tout cela, mais de précisément nous enfermer dans la médiocrité et l’indigence, et nous en gaver jusqu’à l’horreur. Et dans pareil monde, qui brille des falsifications de tous genres, comment entendre un Novalis, un Lautréamont, et plus proche de nous, des figures combatives comme René Riesel…

Annie Le Brun s’insurge contre « la langue stretch », contre le « langage de synthèse » qui participe à notre formatage, contre « la technicité qui vise à liquider ce qui nous reste de singularité », contre le « réalisme sexuel », contre l’idéologie du néoféminisme ou de l’actuel « féminisme pragmatique », contre le terrorisme et l’hégémonie « Du trop de théorie » incarné sous le label « French Theory », s’imposant « comme le dernier chic culturel – en ce que, pour la première fois, la théorie y proposait la possibilité d’innombrables jeux de rôles pour amateurs de subversion verbale » (p.164). Annie Le Brun décortique, décharne, répond à l’urgence d’un « Ailleurs et autrement ». Car pour elle, notre « immense chance qui ouvre toutes les autres » est de commencer par dire non. « Car si la servitude est contagieuse, la liberté l’est plus encore » (p.187). Citant Georg Grosz : « Ne cessez jamais d’être un critique féroce de la société », Annie Le Brun s’y emploie le plus férocement, non sans cesser de nous poser la question : de quelle sorte de résistance est-il encore possible ? dans un monde où règne ce qu’elle-même qualifie de « rationalité de l’incohérence ».

Ne nous contentons pas de croire que notre société atrocement anesthésiée puisse se vanter de sa capacité à la profondeur et au sérieux d’une véritable critique sur l’état des choses actuel. Lire Annie Le Brun c’est se rallier à une observation sociale réellement pertinente, sans feinte et sans épate. Car au même titre qu’un Jaime Semprun, l’art de la réflexion n’est-il pas de « déceler les approximations, les coups de bluff et réflexes conditionnés théoriques qui, depuis des années, se substituent à toute réflexion véritable » (p.276) ? Retrouver la « cohérence passionnelle », opter pour la « contrebande de la mémoire » (Jacques Hassoun), cela ne doit pas nous faire porter le masque de l’indigné (tel qu’il se porte actuellement à quelques endroits de l’Europe), mais de garder la plus haute vigilance quand on sait « l’ampleur des grandes épidémies de servitude volontaire, dont l’humanité est périodiquement affectée » (p. 244)

Nathalie Riera, Les carnets d’eucharis

Juillet 2011

Annie Le Brun a publié aux éditions Gallimard « Les châteaux de la subversion », « Soudain, un bloc d’abîme, Sade », « Du trop de réalité », « Ombre pour ombre », « De l’éperdu », « On n’enchaîne pas les volcans », « Si rien avait une forme, ce serait cela ».

Annie Le Brun a publié aux éditions Gallimard « Les châteaux de la subversion », « Soudain, un bloc d’abîme, Sade », « Du trop de réalité », « Ombre pour ombre », « De l’éperdu », « On n’enchaîne pas les volcans », « Si rien avait une forme, ce serait cela ».

Entretien accordé au Magazine Littéraire

Propos recueilli par Benoît Legemble

Annie Le Brun : « L'actuelle bonne conscience se veut à la fois subversive et normative »

Poétesse aux accents surréalistes, figure intellectuelle à l’esprit incisif et polémique, exégète notamment de Sade, Alfred Jarry et Raymond Roussel, Annie Le Brun n’a de cesse d’explorer les marges comme d’autres sondent les lignes de faille. Son dernier livre, Ailleurs et autrement (paru récemment chez Gallimard), revient, au fil de chroniques publiées dans La Quinzaine littéraire durant la dernière décennie, sur ses engagements littéraires et idéologiques. L’occasion d’une rencontre avec l’auteur des Châteaux de la subversion.

Bon nombre des textes d’Ailleurs et autrement s’inscrivent dans la dénonciation d’une époque de la «fausse conscience» à la «subversion subventionnée», une période où la poésie même paraît menacée. Dans ce contexte, faut-il selon vous repenser le lien historique qui l’unit à la Résistance ?

Annie Le Brun.Dans ce livre, il n’y a rien de délibéré concernant l’articulation dont vous parlez puisqu’il s’agit de la réunion d’articles portant sur les sujets les plus divers mais dont la succession chronologique sur une dizaine d’années n’en rend pas moins compte d’une critique se développant à l’encontre d’une sorte de simulation critique qui est désormais une posture comme une autre. Ainsi me paraît-il insupportable qu’à tout propos on parle de «Résistance», en se référant implicitement ou non à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. C’est encore une de ces approximations, au bout du compte monstrueuses, qui en dit long sur la fausse conscience devenue norme. Et, à l’évidence, la littérature en participe, sans parler de la mômerie intitulée «Printemps des poètes», dès lors qu’elle ne se propose pas d’abord d’échapper à la confusion, mieux de la combattre en se tournant vers de tout autres horizons.LIRE LA SUITE

Annie Le Brun publie Ailleurs et autrement, et lit De l’Érotisme de Robert Desnos

Dans La Quinzaine littéraire du 16 au 30 juin dernier, Maurice Nadeau s’incline devant Annie Le Brun (ainsi est-ce annoncé en couverture [4] :

« Annie Le Brun, écrit-il, réunit les chroniques mensuelles qu’elles a tenues à La Quinzaine littéraire en 2001-2003 [5]. Elle y joint d’autres textes, préfaces et conférences [6], sous le titre général qui n’étonnera pas ceux qui la connaissent : Ailleurs et autrement [7]. Déjà, les chroniques de La Quinzaine littéraire paraissaient sous la rubrique : A distance. [...] On connaît son intérêt pour quelques grandes figures du passé, fort mal à l’aise, elles aussi, dans le monde où elles vécurent : Jarry, Sade, Roussel [8]. Pour chacun elle a étudié « l’écart » qui nous les rend contemporains. De ce que le Surréalisme a laissé de vivant elle est l’ultime représentante. [9] »

Le lecteur, ancien ou nouveau, mesurera en effet une fidélité intacte à un mouvement qui s’était attaché à repenser l’homme dans sa globalité, à son énergie, à sa révolte, comme s’y était essayé le premier romantisme allemand. L’un de ces textes pourra peut-être en donner plus particulièrement la mesure, tant il reflète les intérêts de l’auteure, sa manière, tant l’écriture que la forme de la pensée. Je n’en livrerai que quelques éléments significatifs, alors que grande serait la tentation de le reproduire in extenso !LIRE LA SUITE (La Lettre de la Magdelaine/Ronald Klapka)

21:38 Publié dans Annie Le Brun, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook