29/10/2023

Italo Calvino, un regard jamais à sec - par Nathalie Riera

italo calvino, UN REGARD JAMAIS À SEC

Une lecture de NATHALIE RIERA

___________________________________

calvino

LIGURIES

Traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff

Edition bilingue

[Editions nous, 2023]

De ma lecture de Liguries d’Italo Calvino (livre composé de 5 textes inédits écrits entre 1945 et 1975 et de 6 poèmes, « Les eaux-fortes de Ligurie », écrits pendant la Résistance), outre le regard précis et lucide de l’écrivain, je retiens que son écriture ne relève pas seulement de son goût à explorer le monde ou à seulement donner forme à ses propres émotions, mais qu’elle est surtout le moyen de faire usage du « juste emploi du langage », celui même qui « permet de s’approcher des choses (présentes ou absentes) avec discrétion, attention et prudence, en respectant ce que les choses (présentes ou absentes) communiquent sans le secours des mots. »[1]

Italo Calvino est connu pour son souci de l’exactitude en littérature, et ce au moyen « d’images visuelles nettes, incisives, mémorables » ou d’« un langage aussi précis que possible ». Ce qu’il attendait de la littérature c’est qu’elle lui soit « la Terre promise où le langage devient ce qu’il devrait être en vérité », à même de pouvoir créer des anticorps contre « la peste langagière » mais contre aussi celle des images véhiculées par les médias, lesquels « ne cessent de transformer en images le monde, le multipliant dans une fantasmagorie de jeux de miroirs ». Chez lui la « recherche de l’exactitude » reposait sur « l’emploi de mots qui rendent compte avec la plus grande précision possible de l’aspect sensible des choses ». On lui connait aussi la pratique des exercices de description et sa reconnaissance pour les poètes Williams Carlos Williams, Marianne Moore, Montale, Ponge, Mallarmé. Avec Liguries, récemment publié aux éditions Nous, c’est le regard éclairé d’un documentariste et en même temps celui d’un écrivain désarmé et dans le désarroi face à un territoire menacé, celui de la Ligurie qui, présente dans beaucoup de ses écrits, lui était particulièrement chère.

Dans le premier texte « Ligurie maigre et osseuse », Calvino dresse un portrait minutieux de la Ligurie oubliée des paysans : « Différentes de toutes les campagnes qu’on trouve en plaine ou dans les collines, la campagne ligure semble, plus qu’une campagne, une échelle. Une échelle de murs de pierre (les “maisgei”), et d’étroites terrasses cultivées, (les “fasce”), une échelle qui commence au niveau de la mer et grimpe parmi les hauteurs arides jusqu’aux montagnes piémontaises : témoignage d’une lutte séculaire entre une nature avare et un peuple aussi travailleur et tenace qu’il a été abandonné et exploité. »

Avec le Piémont et l’Abruzze, la Ligurie est une des régions qui compte un fort pourcentage de propriétés paysannes. Mais les transformations sociales, économiques et territoriales vont bouleverser progressivement cette civilisation paysanne dès les années 1920 et 1930 et plus fortement encore dans les années 1950 et 1960. Dans Vent largue, l’écrivain Francesco Biamonti, ami d’Italo Calvino, définit ce bouleversement irréversible par une image très significative, celle d’une « Ligurie qui entre dans l’Erèbe »[2]. Cette transformation radicale se traduit par une exploitation du paysan ligure, soumis autant par le capitalisme terrien que le capitalisme industriel, mais aussi par l’exode rural, la désertification des villages, le développement d’une économie touristique et de la spéculation immobilière qui s’y rattache. Mais l’un des points forts reconnu chez le paysan des montagnes ligures c’est la formation de son caractère à force de « lutte continue contre les adversités », souligne Calvino, et parmi elles, la dure période de la Résistance pendant laquelle il a fait montre d’enthousiasme, d’esprit combatif, de solidarité et de désintérêt. Les Casteluzzi, ainsi nommés les habitants de Castelvittorio, village « confiné sur une hauteur de la Val Nervia », sont décrits par Calvino comme de grands travailleurs et grands chasseurs qui « se rendirent célèbres par l’acharnement avec lequel ils défendirent leur village à chaque fois que les Allemands ou les fascistes tentèrent de le conquérir. Castelvittorio compta plus de soixante morts pendant les vingt mois que dura le combat, la plupart des maisons furent incendiées par les Allemands, mais le nombre des Allemands morts sous les coups de quatre-vingt-onze vieux chasseurs de sangliers fut plus élevé encore. […] Dans l’histoire de ces vallées, la guérilla des brigades Garibaldi restera comme leur épopée […]. » Les populations des régions de la Ligurie, ruinées par la guerre, et parce que le fascisme leur interdit l’expatriation, seront alors vouées à une émigration vers les villes proches de la Riviera italienne. Là-dessus, Calvino s’interroge : « Un progrès pour la vie et la production des populations de l’arrière-pays ligure est-il envisageable ou ces populations sont-elles vouées à l’émigration ou à la disparition ? »

Nous sommes en 1972 quand l’idée d’une zone protégée dans la province d’Imperia (à l’intérieur des terres de Vintimille et de Sanremo) est à l’étude. Les premières investigations autour d’un projet de « Parc naturel » dans les Alpes Ligures démarrent en 1980, mais il faut attendre 1997 pour parvenir à un accord minimal et 2007 pour un accord sanctionné à l’unanimité. Le Parc Naturel Régional des Alpes Ligures est réparti sur trois vallées (Nervia, Argentina et Arroscia). Sur la question du devenir de la Ligurie et de son espace rural, je renvoie à la lecture d’un article de Françoise Lieberherr[3], pour son analyse juste et pertinente sur l’opposition des autochtones à ce projet, du fait que celui-ci a surtout été « conçu par des urbains, pour des urbains ». Lieberherr souligne l’existence d’une « domination du discours urbain sur le rural »[4]. Face à l’expansionnisme technologique sur l’environnement, écrit-elle, mais aussi « la consommation accrue d’espace, le gaspillage d’énergie, la destruction irréversible des sites et des ressources, les urbains se préoccupent de la protection du territoire, encore peu technicisé, et demandent sa conservation. » On imagine alors fort bien les types de projets qui vont s’élaborer en réponse à ce besoin de protection. Lieberherr évoque entre autres « les stratégies protectionnistes ou productivistes de l’espace ». La question du maintien de la paysannerie est également posée, la composante du tourisme agissant davantage comme élément complémentaire plutôt que concurrentiel ! Si Lieberherr n’hésite pas à soulever des « contrastes écologiques », à ceux-ci, écrit-elle, s’ajoutent des « contrastes sociologiques révélateurs » : « en 1979 dans l’aire du parc, 82 % des habitants concernés résident sur la côte, alors que 85 % du territoire se situent dans la zone périphérique de l’arrière-pays […] le parc naturel localisé dans l’arrière-pays est créé pour répondre aux besoins de la population côtière. » Toujours d’après Lieberherr, il est à noter qu’« en 1861, presque les trois-quarts des habitants résidaient dans l’arrière-pays, et les bourgs des vallées étaient plus importants que les villes côtières. Le mode de vie s’articulait sur une économie à prépondérance agricole autarcique. » Mais dans l’après-guerre, face au développement du tourisme de masse, le décor n’est plus le même. Les pôles d’attraction se jouent désormais sur la frange côtière, avec une extension de l’urbanisation, source d’accélération économique, peut-on lire, mais aussi de « dévitalisation parallèle de l’arrière-pays ». Dans l’exemple de la culture de l’huile en Italie, pays depuis longtemps ruiné par la floriculture estimée plus rentable, Calvino dénonce déjà à son époque que : « la production ligure fondée sur le système de moulins rudimentaires privés sera supplantée par l’affluence des huiles espagnoles et tunisiennes. Les oliveraies seront de nouveau abandonnées ou vendues pour faire du bois. » Autre ennemi pointé du doigt, et peut-être le pire, est la rareté de l’eau dans les campagnes ligures : « Pour les cultures florales, l’eau se trouve canalisée dans des tuyaux et conservée dans des bassins de ciment. Il ne serait pas très difficile de faire venir des cours d’eau des montagnes, de construire de nouveaux aqueducs, des bassins artificiels, des structures de soulèvement : il ne serait pas très difficile de faire de la Ligurie une zone agricole florissante. Mais les revenus des maisons de jeu et des grands hôtels servent à construire des funiculaires, des terrains de golf, des établissements de bain, servent à enrichir davantage les propriétaires des maisons de jeu et des grands hôtels. » Pour Calvino, il revient donc au paysan de continuer « sa lutte vaine et solitaire à coups de bêche » !

Parce que l’Italie est un pays qui figure parmi mes tropismes géographiques, un article de Frédéric Fogacci[5] va retenir mon attention, et ce afin de mieux appréhender cette « Ligurie maigre et osseuse » décrite par Calvino.

En Italie, la création de l’Etat-Nation s’est opérée par unification progressive. Lente mise en place de la construction de la nation italienne, lente adhésion à l’autorité d’un Etat centralisé et surtout lent développement d’une conscience politique nationale, notamment dans la paysannerie italienne la plus pauvre, soumise à une double exclusion à la fois économique et politique. Le monde rural, assurément opposé au pouvoir central, est perçu par l’élite bourgeoise comme un obstacle au projet national, le définissant comme un espace marginal anti-unitaire. Mais ce sont principalement dans les régions du nord de l’Italie que se tiendront plusieurs mobilisations paysannes et manifestations ouvrières, génératrices d’un ensemble de mouvements influents, comme Les Ligues de Résistance (peu après 1870, dans la vallée du Pô notamment), ou encore le mouvement hétérogène de La Boje ! (1884-1885), rassemblant des journaliers agricoles, des métayers et des petits propriétaires terriens, mais également l’insurrection du Bienno Rosso, deux années rouges qui suivront la Première Guerre mondiale (de 1919 à 1920), sans oublier la création de l’organisation syndicale paysanne italienne, la Federterra (en 1901). Il commence à se faire entendre dans la sphère rurale un discours contestataire anti-monarchiste, nourri des idées socialistes et catholiques, mais non sans le risque d’un embrigadement au sein des partis fascistes. Frédéric Fogacci précise que durant les grèves de 1901, « le taux de syndicalisation des grévistes est, fait assez rare, plus important chez les ruraux que dans le monde industriel (en 1902, environ 71% des grévistes dans le monde rural agissent sous la direction d’une organisation syndicale) […] Ce n’est qu’après 1906 que la Federterra […] se mue en organisation rénovatrice du monde paysan. » Supprimée par le gouvernement Mussolini, la fédération se réorganisera à Bari en 1944 sous le nom de Nuova Federterra.

***

Ces textes précieux d’Italo Calvino, rassemblés ici sous le titre de Liguries, ne souffrent d’aucun anachronisme, mais nous éclairent plutôt sur une réalité plus que jamais criante de vérité, avec la promesse d’une immersion historique et sociologique dans la Riviera du Ponant, et ses villes comme Sanremo, Savone et Gênes.

Baptisée « ville de l’or », Sanremo va participer à la construction intellectuelle de Calvino comme elle va conditionner sa vision du monde et sa poétique littéraire. Le Sanremo de l’écrivain, c’est la route de San Giovanni qui mène à la maison familiale la Villa Meridiana ; c’est aussi l’ancien quartier de la Pigna avec son empilement labyrinthique de ruelles, les volets verts de ses maisons « recroquevillées comme des artichauts, ou comme des pignes de pin », mais il y a aussi le Sanremo devenu « ville de grand tourisme » dès 1905, où toute « la fine fleur de la bourgeoisie internationale » y régnait, pendant que les pauvres grouillaient dans la Pigna, « à quelques pas du casino où l’on joue avec de l’or », la Pigna « toujours plus vieille et toujours plus sale, avec les étables au rez-de-chaussée, sans égouts, sans toilettes, avec le chariot qui passe le matin pour renverser les pots de la nuit. » L’écrivain ne peut que se désoler à chaque fois de ce triste tableau du monde aux « contradictions les plus stridentes » !

Une des autres réalités vécues par l’écrivain sera sa première formation partisane à la Résistance armée, avec son rattachement à la 2ème Division d’assaut Garibaldi « Felice Cascione ». Après l’Armisitice du 8 septembre 1943, Italo Calvino prend part à la bataille de Bajardo le 17 mars 1945. Le village de Bajardo, dans la province d’Imperia, devient un bastion de la Résistance partisane pour beaucoup de jeunes qui refusent de se laisser enrôler par la République de Saló connue pour être sous influence nazie.

Une présentation des Liguries d’Italo Calvino est signée Martin Rueff avec un très beau texte, Du fond de l’opaque j’écris. À propos de « l’œil vivant » que Calvino-reporter a exercé, notamment dans plusieurs de ses textes rassemblés dans Descriptions et reportages, ces mots du traducteur : « Calvino est un observateur d’une rigueur extrême qu’on ose dire impeccable et même implacable ; il excelle à décrire la nature, les étendues, les reliefs, les couleurs et les atmosphères d’un lieu. Il sait, comme Pavese et comme Pasolini, mais différemment d’eux aussi, inscrire les hommes dans une terre et une terre dans des visages et leurs destins. »

Octobre 2023

[1] Pour cette introduction, je ne pouvais passer à côté de l’une des 6 conférences d’Italo Calvino, « Exactitude » de Leçons américaines et dont les citations sont issues.

[2] « C’est la civilisation de l’olivier. Une civilisation magnifique. Il y a deux mille ans, les Grecs nous apprirent à greffer l’olivier sur le chêne vert. Aujourd’hui, après deux mille ans, cette civilisation est morte et ses communautés sont mortes avec elle. C’était une société très douce. Quiconque pouvait bien y vivre avec un peu plus de cinq cents oliviers. Maintenant, cela n’est plus possible : les oliveraies restantes sont presque toutes abandonnées, les gens d’aujourd’hui sont seuls, dénaturés. On survit avec les floricultures, les serres ont remplacé les oliveraies et les plus malchanceux sont obligés d’être serveurs à Monaco. La civilisation de l’olivier est morte, mais aucune autre ne l’a remplacée. », Vent largue, éd. Verdier, 1993.

[3] « L’espace rural, ultime “colonie” des pays développés ? paru dans Revue de géographie alpine, tome 71, n°2, 1983.

[4] https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1983_num_71_2_2527

[5] « La politisation des campagnes italiennes : enjeux et bilan » : https://www.cairn.info/revue-parlements1-2006-1-page-91.htm

Pour + d'infos

19:16 Publié dans ITALIE, Italo Calvnio, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

12/02/2023

Anne-Emmanuelle Fournier

Une lecture de Gaël de Kerret

___________________________________

Anne-Emmanuelle Fournier

L’OFFRANDE AUX FANTôMES

SUIVI DE

Il y a longtemps que je t’AIME

[Editions Unicité, 2022]

■ © Anne-Emmanuelle Fournier

Commençons, peut-être, par interroger ce double titre. La seconde partie est-elle vraiment un ajout ou une suite ? En réalité, j’ai ressenti cet ouvrage comme un chiasme, dont l’inclusion centrale est un poème isolé qui a pour rôle de transformer toute l’aspiration de la première partie en Réalisation finale.

Il est aisé de rentrer dans la première partie : ces « carrés » de prose nous placent dans une géographie par le mot. Le mot fait l’espace. Le lecteur s’y rend comme si c’était aussi un peu le sien. Les phrases sont courtes, prévenant toute tentation discursive. Ne reste que le primat de la sensation, comme un envol de l’initiation de l’auteure vers la science des vivants.

Le mot, disais-je, détaille la géographie, mais il détaille aussi les bruits quotidiens, non comme une lassitude potentielle, mais comme le sentiment d’un trésor qui est encore questionnement. Ces bruits sont entendus sans tout-à-fait être dans l’Entendement, en cohérence avec la conscience d’un sujet encore enfant au début de ce livre.

Le lecteur reste alors bouche bée devant ce que l’auteure/jeune fille appelle pudiquement « le vieil homme » qui lui enseigne tout, mais « ne reparaîtra plus ». Cet homme vieux de deux millions d’années – comme l’écrivait Carl Gustav Jung – parle la langue des oiseaux, car les Anciens transmettent non ce qu’ils disent, mais ce qu’ils sont. Puis vient l’impressionnisme de l’été. Tourisme nostalgique maintes fois réitéré en littérature ? Sauf que des mots tels que « la piscine municipale » nous empêchent résolument de fuir vers le faux et enterrent tout embourgeoisement du discours. Et l’on se demande si l’exactitude des mots ne cache pas une aspiration qui ne peut encore se dire.

Cependant, la petite fille grandit et veut prendre sa place dans ce monde. L’état de tension entre le bruit banal et l’homme vieux de mille ans ne cache plus qu’un sens de vie est en train de se constituer. Cette question du Sens est prégnante dans ce livre. Depuis que Copernic nous a dit que la terre n’était plus au centre de l’univers, l’homme baroque, avec Caravage, est devenu ombre et lumière se posant la question du sens de sa présence dans l’univers. Alors, dans la nuit qui est forcément nuit éveillée, l’adolescente cherche à découvrir la lumière qui habite les ténèbres. Même la pluie qui affole les 'raisonnables' est pour elle l’expression de la liberté « qui ruisselle par tous les pores de la nuit ». D’autres nuits, il y a même des étoiles dans cette marche que jonchent tant d’obstacles. Ces étoiles sont la métaphore du chemin « vers une source ». Elle sait la source, mais elle ne la connaît pas. Ce sera dans le quotidien du mot que se recueillera le sens : « Une pliure du multivers où tu réponds au téléphone, sarcles tes parterres ». On trouve en ce processus les trois acceptions du mot sens en français : sensation, direction, signification ».[1] Pour François Cheng, on glisse alors subtilement vers le Yi puis le Yi King comme « accord, entente communion ». Pour l’auteure en quête d’initiation, c’est là le plus important. Elle voit l’agitation des touristes, mais « rien de tout cela ne parvient jusqu’au ventre de pénombre de la maison, où la grand-mère attend. »

Puis la femme advient dans son statut d’adolescente, qui parvient à s’aimer par le tissu enveloppant son corps, donnant au « rêve de soi » la beauté exemplaire. À cet âge, parce qu’elle a pris l’univers comme amant, elle sait ce que veut dire : « partager un plat odorant à l’ombre d’un platane », avec les « valides et les fracturés ».

Fracturés ? Quand il lui est donné de voir les morts malgré tout, les rôles sont étrangement renversés : ce sont les vivants les crucifiés. Preuve en est : son lieu de visions, d’odeur et d’intangible, son topos de la Lumière spirituelle est dorénavant une pancarte : À vendre. Oui, les choses passent, mais la Lumière n’est pas à vendre. Les armoires, les lits sont médusés face à ce qui va être leur drame absolu, mais l’enfant d’autrefois s’approche du piano pour un dialogue avec les morts car elle sait « qu’ils rêvent ». Soudain monte en elle l’exigence d’une décision. La méditation doit faire place à la résolution, sous peine de rejoindre ces morts.

Cette résolution est le Kaïros du livre : ce poème adressé directement à l’homme de sa vie avec qui elle va pouvoir exercer chez elle, pour elle, toutes les visions recueillies de l’enfance. À cause de cette métanoïa du chiasme, il fallait changer d’écriture. Ce sera donc de la poésie (librement) versifiée, dans laquelle le mot isolé est roi de prophétie, parce que l’auteure sait que la poésie est création au sens du poïein grec. En 1951, le philosophe Martin Heidegger commente ainsi ce que devrait être la poésie :

« Poétiquement habite l’homme sur cette terre. Dans quelle mesure l’homme habite-t-il poétiquement ? S’il habite ainsi, c’est qu’il parle... que pouvons-nous faire pour sauver le Poème de son manque de pays ?

Libérer la poésie de la littérature, c’est une chose.

Il faut sauvegarder la terre dans son intouchable source à partir du Haut-jeu entre les divins et les mortels, pour ce jeu même. » [2]

C’est ainsi que je définirais la poésie d’Anne-Emmanuelle Fournier : mots rendant sacré le quotidien, sacrés les changements de statut de l’enfant né à la vie, mots qui donnent la verticalité du « Haut-jeu entre les divins et les mortels ». C’est un quotidien semblable à l’épi de blé surgissant de terre, porteur de tant d’archétypes immémoriaux. Renversement ici encore : dans cette partie placée sous le signe de la chanson traditionnelle À la claire fontaine, c’est l’enfant qui enseigne : « cet amour est plus grand, plus ancien que tout ce que je crois être ». Il enseigne par le « désir de parole », écrit l’auteure, et non par la « langue domestiquée ». En archê ên o logos : à l’origine était la parole, écrit le Prologue de Saint Jean. Et du côté de la fin, les rêves montrent que l’âme continue son travail, que la Lumière continue son travail malgré l’extinction de la forme, ce que l’auteure dit par ces mots : « Lorsque le temps aura dissout mon nom sur mes propres lèvres ».

Chacun des poèmes de ce dernier temps du recueil commence par « Je pourrais vivre ». Cette anaphore m’a rappelé la structure du poème « Liberté » de Paul Éluard, extrait de Poésie et Vérité et par exemple fiévreusement mis en musique par Francis Poulenc dans Figure humaine. L’apostrophe d’Éluard résonne : j’écris ton nom, j’écris ton nom, j’écris ton nom : liberté ! On peut penser qu’Anne-Emmanuelle Fournier, qui témoigne en réalité d’une double mise au monde, pourrait faire sienne cette déclinaison : mon enfant-liberté, j’écris ton nom.

[1] François Cheng, Cinq méditations sur la beauté, Albin Michel, 2006, p.35

[2] Revue Obsidiane, « Heidegger » 1982, p. 145. Cette prise de parole prend place lors d’une lecture de poèmes à Bühlerhöhe, ville d’Allemagne près de Baden-Baden.

12:51 Publié dans Anne-Emmanuelle Fournier, FRANCE, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

12/03/2022

Les Carnets d'Eucharis - "Sur les routes du monde, vol. 3" - Une lecture de Mazrim Ohrti (Poezibao)

par Mazrim Ohrti – POEZIBAO

___________________________________

[Les Carnets d’Eucharis – Sur les routes du monde #3 – 2021]

Une fois de plus, explorons la magnifique revue toute en nuances de Nathalie Riera et de ses complices dont le sous-titre promet une pérégrination « tous azimuts ». Confrontons-nous à une mondialité affranchie des affres du mondialisme. L’édito convoque les écrivains-voyageurs, d’Homère à Sylvain Tesson en passant par Chateaubriand, Jack London, Nicolas Bouvier, Kerouac, Jacques Lacarrière. Peinture, arts visuels, danses des mots et des corps nous invitent à suivre ce mouvement perpétuel dans les pas de Pina Bausch avec son Tanztheater, de Pippo Delbono, ce « poète intranquille de la scène » ou d’Ilse Garnier à laquelle se rattache d’emblée le nom de spatialisme. On apprend combien l’Afrique lui fut source d’inspiration autrement qu’à travers « un monde exotique ou un réservoir de motifs pittoresques ».

Il y en a comme à l’accoutumée pour la détente et l’érudition, dans l’idée que l’un ne va pas sans l’autre pour peu qu’on veuille se refaire une santé culturelle par les temps qui courent sans se retourner. Rythme et mesure et liberté créatrice extatique ne s’opposent pas, bien au contraire. ▪ LIRE LA SUITE

18:45 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Les Carnets d'Eucharis - "Sur les routes du monde, vol. 3" - Une lecture de Jean-Pierre Longre

par Jean-Pierre Longre

___________________________________

L’art en mouvement

[Les Carnets d’Eucharis – Sur les routes du monde #3 – 2021]

Les Carnets d’Eucharis, c’est une belle revue à lire comme voyageait Montaigne, sur des modes divers et par étapes curieuses. Montaigne dont il est question avec d’autres, (Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Flaubert…) sous la plume de Patrick Boccard, Montaigne, l’un des premiers à pratiquer l’écriture « nomadisée » qui forme le thème du premier dossier de ce numéro. « Sur les routes du monde », nous rencontrons Nicolas Bouvier (avec Jean-Marcel Morlat), Lorenzo Postelli (avec Zoé Balthus), Homère, Kerouac, Lacarrière, Tesson etc. (avec P. Boccard), et nous suivons les itinéraires poétiques, descriptifs, narratifs, souvent illustrés, de Nicolas Boldych (à « Rome-en-Médoc »), Jean-Paul Bota (à Lisbonne), Zoé Balthus (au Japon), Jean-Paul Lerouge (en Ouzbékistan) – et nous nous imprégnons des pages que l’on découvre comme les écrivains-voyageurs se sont imprégnés des lieux qu’ils ont explorés..

18:37 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Anne-Emmanuelle Fournier "La part d'errance" - Une lecture de Rodolphe Houllé

Anne-Emmanuelle Fournier

LA PART D’ERRANCE

[Editions Unicité, Coll. « Le Vrai Lieu », 2021]

■ © Anne-Emmanuelle Fournier (sur sa page Facebook)

par Rodolphe Houllé

___________________________________

Maurice G. Dantec disait qu'une bibliothèque est un arsenal. Si cela est vrai, alors ce livre serait une arme de précision dotée d'un silencieux. Mais une bibliothèque est aussi un bunker et l'on a effectivement le sentiment que ce recueil est écrit alors qu'une catastrophe s'est produite – et continue à se produire. Il témoigne de l'état actuel du monde. Si quelqu'un du futur le lisait, il penserait : alors c'était ainsi, ce monde était ainsi. Car il n'y a pas, en le lisant, de quoi douter de cet état.

Le monde est fracturé. L'homme debout, le dieu et l'animal couchés. Couchés aussi l'air du soir, la lumière et le cadavre. Arrogance de la verticalité, surtout quand elle est immobile.

Cueillir, marcher, passer, traverser, tanguer, ployer, s'incliner, s'écouler.

La fission atomique symbolise cette fracture. L'autoroute, l'usine à porcs, la centrale nucléaire, dans ce triangle où l'homme sain ne peut que perdre la raison se joue quelque chose d'essentiel. Et qu'a-t-il à nous dire, ce « prométhée cafardeux » qui erre de nuit entre le « feu dérobé aux étoiles » et les « animaux concentrationnaires » ? Rien, ou si peu. Devant l'énormité du crime il ne peut que « psalmodier » et « sangloter doucement », abandonner seulement la camisole de la parole technocratique qui catalogue, classe et dissèque, s'identifiant ainsi à l'homme hypothétique évoqué par Paul Celan dans Tübingen qui, « s'il venait […] au monde, aujourd'hui, avec / la barbe de clarté / des patriarches : il devrait / s'il parlait de ce / temps, il / devrait bégayer seulement, bégayer, / toutoutoujours / bégayer ».

C'est que la fracture du monde matériel conduit inévitablement à celle de l'être. La séparation est une autre manière de nommer la fracture. A ce point radical que, même si « Voilà plus de mille ans que nous marchons / sans trouver l'eau », nous ne savons même plus « si nous saurons encore la reconnaître ».

La droite et l'angle dessinent la ligne de fracture qui traverse de part en part l'homme mutilé, « rogné ». Il n'y a pas de ligne droite dans la nature, la forme géométrique apparaît dans l'infinitésimal qui nous a engloutis, nous qui avons consommé le « fruit anguleux de la connaissance » et, munis de l'horloge atomique, disséqué le temps même, abandonnant « le cœur dilaté de ce présent » que rien ne saurait mesurer, sinon « la main pleine de son propre pouls », la « pendule arrêtée » dans le « fond animal des jours ».

Mais ce n'est pas du tout un livre politique, même si à défaut d'une politique, une manière d'envisager l'humain pourrait s'en dégager. Ce n'est pas non plus un livre de colère, même si l'un de ses piliers est la colère, car la colère ne convient pas. Et encore moins un manifeste, car nous avons déjà bien trop pensé (c'est-à-dire, pensé de cette manière voracement tendue vers l'avenir) et que cent-cinquante ans après Rimbaud, plus terrifiant encore, on voit toujours « roulant comme une digue au-delà de la route hydraulique motrice, / Monstrueux, s'éclairant sans fin, — leur stock d'études ».

Assez d'idées. Assez de choses. Assez d'avenir. La Que Sabe chante au-dessus des os, elle sait, que comprendre n'est rien.

Main : « crevassée ». Rumeur : « obscure ». Vent : « aride ». C'est ainsi qu'est le monde, parfaitement inintelligible. Pourquoi donc chercher à comprendre ? Et que comprendre ?

Que faire ? Rien. Cueillir, marcher, passer, traverser, tanguer, ployer, s'incliner, s'écouler.

Errer. Errer sous la force de gravité, « mère de toutes les forces ».

Marcher à côté du cheval et l'abreuver. Le cheval sait, lui aussi. Sa « mâchoire d'ombre », « sa sueur et ses muscles ». Rien d'autre, « dans le soir qui respire / à peine ». C'est le compagnon du lecteur, qu'il marche sous la steppe chamanique ou attende la nuit. Regarder son « visage ».

Regarder les insectes venus « manger aux pieds » de celle « qui ne vieillit plus depuis longtemps » et le moucheron qui « tournoie au-dessus de la table / […] sans doute plus proche que moi / de ce que serait Dieu ». Regarder ce qui est, regarder ce qui vit, c'est-à-dire tout. Brûler le vêtement de cette pensée mortellement civilisée devant le « dieu à tête de buffle » afin de se présenter nu devant « le dieu à quatre pattes ».

Ne plus être séparé.

Nous avons oublié ce que « vivre a de terriblement élémentaire » notait Jean Grosjean dans sa magnifique préface au Journal du manœuvre de Thierry Metz. Anne-Emmanuelle Fournier relève que cet oubli ne saurait cependant être complet et – c'est là sans doute l'un des aspects les plus troublants et les plus dérangeants de son livre – parvient à nous faire ressentir à quel point notre époque, comme toute époque, n'est qu'une pellicule dérisoire immergée dans un temps immémorial où presque rien de ce que nous imaginons connaître n'a de valeur et qui parfois, à la faveur d'un relâchement de l'attention, dissout toute certitude pour nous plonger dans le mystère fondamental et éternel du monde. Le poème qui débute par « Murmurée à l'après-midi / dans la stase d'une saison jaune » réussit de manière admirable à évoquer le malaise, l'étrangeté et la fascination dans lesquels nous emporte irrésistiblement cette lame de temps venue d'un passé vertigineusement lointain submerger le présent.

La « Méditation terrestre » qui clôt l'ouvrage évoque aussi ce glissement, d'une manière peut-être moins inquiétante, mais l'on ne peut s'empêcher de penser que « le son d'une voix » qui « de loin en loin » « perce mollement la canicule », « comme engourdie » et que nous avons « peut-être rêvée / dans cette journée ou dans une autre » n'est autre, incertaine, chancelante, que celle de l'homme, qu'une simple promenade par un après-midi d'été aura suffi à effacer presque entièrement du monde.

Livre compact, sec et lourd comme une pierre. Livre liquide, livre aérien.

Très grande maîtrise du silence. Livre silencieux. Livre qu'on écoute plus qu'on ne le lit qui, refermé, continue à vibrer longtemps dans la mémoire, comme planté dans le mille d'une cible inconnue par une magicienne inquiète. Souhaitons que sa parole soit entendue.

18:21 Publié dans Anne-Emmanuelle Fournier, Les Carnets d'Eucharis, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (5) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

11/02/2018

Les Carnets d'Eucharis (2017) par Mazrim Ohrti (pour Poezibao)

LES CARNETS D’EUCHARIS

Sur les routes du monde (vol.1)

[Revue "Les Carnets d'Eucharis", par Mazrim Ohrti]

Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, la revue Les Carnets d’Eucharis rassemble poésie, littérature, photographie, arts visuels ; elle est visible également sur le site de Nathalie Riera, chapeautrice en chef donc, qui se révèle très impliquée.

Revue qui naquit en numérique en 2008 pour s’enrichir d’une version papier annuelle dès 2013. A son comité de rédaction figurent quelques noms du moment concernant cette parole créatrice de bien des nourritures terrestres, les uns poètes s’accommodant des autres plutôt critiques, et réciproquement. Inutile de les nommer (au risque de vouloir faire caution), ils se reconnaîtront. Toute de noir toute de blanc (à quelques reproductions près, photos et peintures), toute de noir et blanc, et le rouge parfois aidant, la revue laisse voir dossiers, études, entretiens, traductions, portraits, critiques et poèmes.

Ce numéro confirme les autres par sa densité, sa luxuriance lumineuse au regard des disciplines qui s’interpénètrent et ainsi se supportent mutuellement. Ce qui lui donne un air de permaculture, soit une alternative à ce que l’industrie du prêt-à-penser impose par ses ornières… dans le secteur culturel aussi. Et il y a là de quoi nourrir toute la planète. Même cinéma, vidéos, photo et peinture en sont le sujet dans une large mesure ; notamment sous l’œil de Richard Skryzak, vidéaste et écrivain dont le travail fut visible dans l’émission « Die Nacht/La Nuit » sur Arte. Ainsi Sharunas Bartas est à l’honneur dans ce numéro, mais pas que. C’est ce poète méconnu, Charles Racine, qui ouvre la voie par un dossier où « hommage » lui est rendu ; par un témoignage, des extraits de poèmes et des propos exégétiques à son endroit. La thématique mentionnée « sur les routes du monde » s’illustre par Bruce Chatwin, Annemarie Schwarzenbach et Bartas, écrivains ou cinéaste, et voyageurs, cherchant ce qu’il y derrière la notion de nomadisme. Si dans un premier temps il s’agit d’accéder à un ailleurs possible, un « otherground » (illustré par Sylvie Ballester) dans le but très clair d’expérimenter la verdeur de l’herbe, dans un second temps, c’est davantage pour se repaître d’une certaine aridité au contraire, où pousse malgré tout une humanité profonde et spontanée, élémentaire et inconditionnelle, rendue à sa quintessence car dénuée, car libre au-delà de tout idéal préfabriqué et de modèle théorique, en des paysages, des lieux où la beauté réside avant tout dans leur vérité. Autant sur les vestiges de peuplades disparues depuis longtemps que chez des groupes minoritaires actuels mais marginalisés, tout autant oubliés. C’est pour chacun de ces auteurs en rupture avec leur temps, par sa critique devant l’Histoire en sa fabrique, sous couvert d’études sociologiques et d’actions anthropologiques lointaines, le moyen de se nourrir de ces cultures qui fait office de lieu commun. Au regard de quoi on peut se demander s’il n’y a jamais eu des lieux où vie et poésie se confondent, où la vérité de l’individu transparaît un tant soit peu dans son expression ? Ces trois auteurs issus de trois générations différentes (se suivant comme en filiation), ont su organiser leur fuite pour des motifs différents. Mais dans tous les cas, afin de surmonter leur quête de soi impossible dans les lieux qui les ont vus naître et grandir en se confrontant à eux-mêmes par le voyage. S’il y a une seule route à suivre, c’est ce « chemin excentrique » selon Hölderlin, quitte à s’y brûler.

Concernant les arts visuels, il faut lire les propos d’Alain Bourges sur la télévision, sujet de son livre très circonstancié écrit en 2008, au titre ambivalent : « Contre la télévision, tout contre ». Débat inépuisable à propos de ce « monde devenu visible à lui-même », machine dont l’homme n’a jamais été aussi dépendant et ne cesse d’explorer de nouveaux champs d’action. L’omniprésence de l’image, dont l’enjeu s’étend désormais à l’exploration de ses avatars technologiques, cette image à tous les étages de notre vie, laborieuse et pratique, comblant également notre espace culturel (au sens large), a-t-elle de quoi se justifier en tant que nouveau langage ? Et entretiens encore, et entretiens toujours, beaucoup, dans la revue qui traque les conditions de l’expérience de l’écriture soumise à celle de la vie, illisible et insaisissable ; chez des personnalités telles que Marie Cosnay ou Erri De Luca (« citoyen de (s)a langue »), dans l’intimité de leur voix portée, le cas échéant, vers la traduction puisqu’il y est aussi beaucoup question ici. Ainsi, on trouvera de la poésie italienne (à partir de poètes à qui rendre justice ou hommage selon leur notoriété), britannique également, et même de la poésie française traduite en anglais (why not !). Et bien sûr, de la poésie française circonscrite à la langue de Molière ; représentée, entre autres, par Philippe Jaffeux, Noémie Parant, Ariel Spiegler ou Isabelle Pinçon. « Et banc de feuilles descendant la rivière » (jamais la même donc), rubrique introduisant notes, portraits et lectures critiques, de Corso à Martine Konorski, où le bateau s’arrête enfin. Les Carnets d’Eucharis vivent avec leur temps-suspendant-la-matière sous un regard mouvant. Cette matière qui, si elle échappe à certains, à chaque fois s’invite en viatique au pérégrin.

Mazrim Ohrti, vendredi 15 décembre 2017 ………………………………………

Les Carnets d’Eucharis, « Sur les routes du monde », 2017, 192 p. 19€.

| Site : POEZIBAO

18:58 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/09/2017

To Each Unfolding Leaf

Pierre Voélin

To Each Unfolding Leaf

To Each Unfolding Leaf est une anthologie américaine proposée et dirigée par John Taylor. Son choix est porté sur une partie de l’œuvre poétique de Pierre Voélin, depuis ses premiers recueils – Sur la mort brève (1984) et Les Bois calmés (1987) – jusqu’aux plus récents – Y (2015) et Des voix dans l’autre langue (2015). Les poèmes sélectionnés s’étendent sur quatre décennies, de 1976 à 2015.

Ainsi que le souligne John Taylor, si Pierre Voélin est sans conteste l’une des figures les plus importantes de la poésie contemporaine suisse francophone, il reste toujours très peu connu des pays anglophones. J. Taylor assure une longue introduction en même temps que la traduction (du français à l’anglais) de l’ensemble paru récemment à New York chez l’éditeur Paul Roth de Bitter Oleander Press.

Né en 1949, à Courgenay, dans le Jura, Pierre Voélin dira être « Suisse par inadvertance ». À ce propos, J. Taylor nous met en garde, ce serait une grave erreur de lire la poésie de P. Voélin dans un contexte littéraire exclusivement suisse. Parmi les influences poétiques de sa jeunesse, on peut allégrement citer, au premier chef René Char, puis Henri Michaux et Francis Ponge, sans omettre son admiration pour Jacques Dupin et Jean Grosjean.

Sur cette étendue de 40 années de poésie, les paysages évoluent dans leurs particularités, nous assurant que le pouvoir de la poésie est d’être toujours « ce mince filet d’eau que l’on continue d’entendre au cœur de la nuit ». P. Voélin est particulièrement sensible aux tragédies de l’Histoire (les génocides de la Shoah, du Rwanda, la guerre en ex-Yougoslavie) et à la nuit des poètes qui ont souffert de l’enfer de leur temps (Akhmatova, Mandelstam, Celan…). Marion Graf précise que « La diction de Voélin, brisée, étincelante, elliptique, reste marquée par la fréquentation décisive de ces poètes ». Pour René Char, nous rappelle P. Voélin, le poète est le « conservateur des infinis visages du vivant ».

Les poèmes choisis révèlent des thèmes récurrents, comme l’exaltation de l’amour (et la perte), le rapport de l’individu à la nature (et particulièrement à l’environnement rural), les possibilités d’une quête spirituelle au cœur du monde contemporain… Dans son rapport au monde, le poète reconnait entretenir « un rapport panique… Il y a une intensité, une urgence ». De fait, ce rapport donne à sa poésie d’être ancrée dans le réel « où il n’y a pas de gras, mais de l’os, de la structure », dit-il.

Les 8 sections de l’anthologie nous font entendre une poésie que le seul mot de « lyrique » ne suffirait pas à définir, les poèmes étant conduits par une profonde empathie pour le monde du vivant, et envers quoi le poète veut tenir parole, faire tenir la parole debout, l’écriture en recours, à ne cesser de louer (pour ne pas oublier) les victimes et les opprimés de l’Histoire. « Écriture (…) établissant, / rétablissant partout sur les vieilles terres d’Europe le cadastre du feu ». Mais plus encore : « Écriture comme on partage le pain et le sel. » Le texte « Des cris et du silence », écrit en 1994, porte une épigraphe en hommage aux habitants de Sarajevo, du temps de la Bosnie assiégée par l’armée serbe.

Le poème « Nuit du premier Novembre » est dédié à Paul Celan, le poète est ici célébré au cœur d’une écriture amie : « Il rouvre encore les pages noires de l’ortie / avant que d’un coup ne l’embarque un fleuve ». Le poème « Les Bois Calmés » s’adresse à Pierre Chappuis, l’ami proche : « Douleur est l’autre voix qui nous rassemble ». Si la toponymie est la poésie des géographes, elle est aussi celle des poètes. Une note de Pierre Voélin nous apprend que Les Bois Calmés est une localité que l’on peut trouver sur la carte de France, quelque part en Franche-Comté. Il précise : « c’est un lieu-dit repéré sur la carte au 25/000 millième lors de mes nombreuses promenades de l’adolescence dans ce coin de pays – ce doit être un angle de forêt, et un bout de pré où paissent des vaches de la race montbéliarde, à grandes taches rouges sur le ventre, le dos, le haut des pattes ». Pierre Voélin se définit « comme un poète frontalier, un poète français de la façade est de l’Hexagone ».

L’Arménie comptera parmi ses pays d’élection. Il dit avoir rêvé d’un voyage en Arménie en découvrant le texte éponyme d’Ossip Mandelstam, dans la traduction d’André du Bouchet. C’est en 2009 qu’il y met les pieds, en compagnie de quelques amis. Et c’est à cette occasion qu’il écrit « Le poème en Arménie : notes ».

Avec To Each Unfolding Leaf, nous entrons dans les sous-bois et les hauts-plateaux de la langue. Poésie qu’on peut dire vallonnée, en rien étale, d’où la langue est « langue contournée / debout dans le chêne / … et si longtemps perdue ». Paysages accidentés d’où écouter dans leur étrange consonance « le myosotis poudreux de la douleur ». Le froid accompagne toute parole, écrit Pierre Voélin, « Je chante avec les pousses du froid / et les ramures et le noir d’écorce ». Puis, « l’esprit s’ouvre à des puis de neige (…) / Février jette sur la neige une poignée d’abeilles ». Et enfin, « Vivre de ce peu – de cette lumière de neige / de ce rien qu’offre la neige ».

Y, séquence écrite entre 2011 et 2013, a pour légende un extrait de la Vita Nuova de Dante. Y voir peut-être comme une espérance toujours possible, entre les nœuds et les décousus de la nuit, qui donne aux fleurs les plus « accourcies » d’encore pouvoir fleurir et au cœur de pareillement battre « en son jardin de graines ». Dans l’épissure du monde, « l’exil infini de l’amour ».

« Amour que j’appelle … / Que les pluies viennent te prendre par la taille / qu’elles célèbrent ton pas d’amoureuse / la menuiserie de ta gorge ».

08/09/2017

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera

ǀ SITE : bitter oleander press (bop)

Cliquer ICI

15:17 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pierre Voélin | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/09/2017

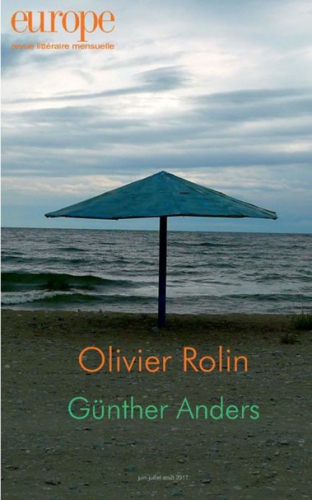

Olivier Rolin

Olivier Rolin

Olivier Rolin, un écrivain de l’investigation

Appréhender l’œuvre d’Olivier Rolin, en fournissant quelques clefs de lecture, tel est le défi et le vœu exaucé de Gérard Cartier en réunissant 16 contributeurs dans le dernier numéro de la revue Europe (juin-juillet-août 2017). En tant que proches ou amis, C. Garcin, M. Enard, J. C. Bailly, P. Michon, J.C. Milner… tous auscultent une œuvre essentiellement composée de romans et de récits géographiques, une production intellectuelle où Littérature, Histoire et Géographie se définissent pour G. Cartier comme les trois pôles « du triangle magique qui structure l’imaginaire d’Olivier Rolin ».

Cartier interroge l’écrivain, notamment sur sa période de militantisme politique, une expérience que Rolin ne manque pas de juger comme initiatrice à son activité de romancier. Son engagement au sein de la Gauche Prolétarienne (1967-1974) puis, par la suite, son investissement en qualité de reporter-journaliste, auront été sûrement déterminants dans sa nécessité de s’inscrire dans le « réel » – comme Rolin le précise, entendre par « réel » la géographie, la topographie –. Son regard sur le roman en tant que forme littéraire s’appuie chez lui sur deux figures illustres, Barthes et Kundera. Dans les Propos recueillis par G. Cartier, à la question de savoir à partir de quoi écrivons-nous, la réponse de Rolin est claire et sans emphase : « C’est à partir d’une débâcle que j’ai commencé à écrire ». Il affirme que la littérature a été sa « sortie d’Egypte ».

Parler d’écriture chez Rolin relève d’une certaine modestie, celle de tenter des hypothèses et de ne pas être toujours dans des affirmations radicales : « (…) écrire répond au début à un désir de sortir du carcan des certitudes politiques, et aussi de ‘m’en sortir’, tout simplement. C’est une démarche d’éloignement, un mouvement centrifuge (…) C’est Barthes encore qui le dit : écrire, c’est faire sécession ».

Poètes, écrivains, artistes ne sont pas toujours en accord avec leur société. Parmi les désaccords ou les colères de Rolin, on retiendra son refus à « cette détestation actuelle de la nostalgie », puis à cette « étrange maladie » que peut être la haine du passé. Parce qu’il est aussi poète, Gérard Cartier sera particulièrement sensible à l’usage de la langue d’Olivier Rolin, à son « extrême diversité » qui est de recourir « à tous les niveaux de vocabulaire, du plus savant (le latin et le grec) au plus familier et même, à l’occasion, au trivial ». L’écriture chez lui n’est pas une écriture qui se répète, souligne G. Cartier, elle « se réinvente de livre en livre ».

Pour Christian Garcin, « O. Rolin est un écrivain qui a du souffle » ; pour Pierre Michon, il « est l’exemple de celui qui à grands pas (…) m’aide à sortir de la terreur » ; pour Jean-Claude Milner il « est habité par une passion. Elle a un objet qui se nomme monde ». Norbert Czarny retient de la littérature telle que lue et pratiquée par Rolin qu’elle « n’est pas un jeu mondain. Elle à avoir avec la mort, elle est un risque, pour qui écrit et pour qui lit ». Agnès Castiglione interroge le lien de la Littérature et de l’Histoire. Chez Rolin la Littérature ne peut pas être conçue sans un écho du passé, avec lui le roman se fait plutôt « art de la mémoire », « c’est cette aptitude de la littérature à faire dialoguer entre elles, à travers tous les siècles, les grandes voix de l’humanité, à mettre en communication le passé et l’avenir, comme dans la transmission d’un héritage ».

Jean-Claude Pinson a connu « fugitivement » Rolin à une époque lointaine, du temps où tous deux fréquentaient le même lycée. Pinson analyse les raisons qui ont conduit Rolin à recourir à la littérature, et notamment à l’écriture romanesque, choix déterminé, selon lui, par le fait que le recours au roman « est justifié par des valeurs d’ordre philosophique (éthique) autant qu’esthétique. C’est qu’il s’agit d’abord d’en finir avec le mensonge entretenu par les illusions et les simplifications de la pensée militante. Prenant acte de ce que fut le XXe siècle, ‘celui de grands mensonges sanglants’, O. R. choisit, en lieu et place de l’idéologie politique, de ses certitudes et de ses ‘mots d’ordre’, le roman, son scepticisme, son sens de la complexité… ». Si le roman est bien trop souvent l’ennemi du poète – jugement partagé et admis par Olivier Rolin – , le choix de la prose chez lui est justement de ne pas mettre de côté la poésie. Pinson souligne qu’ « il n’y a pour lui qu’une nature de la littérature ».

Pour Jean-Pierre Martin, la littérature comme régénérescence, comme possesseuse d’une « vertu », comme réparatrice du passé, « appelle à une refondation ». Martin ajoute : « Ce qui réunit Ponge et Michaux, Nabokov et Orwell, Borges et Cendrars, d’autres encore – tous plus ou moins passeurs de Rolin –, c’est l’exploration et la réinvention du dictionnaire. Le langage comme investigation ».

Investigation, un mot qui sied bien à cet écrivain de notre temps, lequel ne manquera pas – après son aventure subversive au sein de la Nouvelle Résistance Populaire – de pratiquer l’humour et l’auto-dérision, probablement comme un recours à plus de justesse.

© Nathalie Riera

Les Carnets d’Eucharis

01/09/2017

ǀ La Revue EUROPE

Cliquer ICI

© Vignette : Axel Boyer

ǀ Les Carnets d’Eucharis

Cliquer ICI

Autre site à consulter : ǀ remue.net

18:21 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Olivier Rolin | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

22/08/2016

Charles Reznikoff - Rythmes 1 & 2, Poèmes (Ed. Héros-Limite)

Charles Reznikoff

AVEC LE RÉEL

Avec « No ideas, but in things » (Pas d’idées, sinon dans les choses), maxime du poète américain William Carlos Williams, dans son poème A sort of a Song, perçu comme un mantra pour la poésie au début du XXème siècle, le poète se tient en marge des concepts et des métaphores, des abstractions et des fioritures métaphysiques. Se concentrer sur la chose pour la traiter dans son aspect défini, aux yeux des Imagistes modernes la poésie est en prise directe avec le réel, ce qui veut dire précision, économie de mots, être à l’écoute des rythmes de la parole de tous les jours : on parlera d’une esthétique démocratique.

Fils d’émigrants juifs, Charles Reznikoff, poète du courant dit « objectiviste », commence à écrire en 1918. Rhythms (1918) & Rhythms II (1919) et Poems (1920), puis Separate Way en 1936, chez Objectivist Press*. Viendront ensuite deux livres majeurs : Témoignages/Testimony (1965) puis Holocauste (1975). Ce qui réunit ces deux ouvrages, c’est la construction d’une œuvre à partir d’archives des tribunaux américains (Témoignages) et d’archives du Procès des criminels devant le Tribunal militaire de Nuremberg (Holocauste).

La poésie, pour Reznikoff, « présente l’objet afin de susciter la sensation. Elle doit être très précise sur l’objet et réticente sur l’émotion ».

* Ces deux livres sont en parution aux éditions Héros-Limite : Rythmes 1 & 2 Poèmes (2013), Chacun son chemin (2016)

22/08/2016

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera

EXTRAITS

14

Comment donc vous pleurer, qui fûtes tués, gâchés,

certain que vous ne mourriez pas sans avoir achevé

Votre tâche,

Comme si la faux dans l’herbe s’arrêtait pour une

fleur ?

---------------------------------------------(p.23)

Rythmes 1

(traduit de l’anglais par Eva Antonnikov et Jil Silberstein)

How shall we mourn you who are killed and wasted,

sure that you would not die with your work unended,

as if the iron scythe in the grass stops for a flower ?

***

1

Pas même eu le temps de me tenir parmi les prés,

ni de m’offrir pleinement à la tendre écume,

et déjà te voici, vent mauvais.

---------------------------------------------(p.29)

Rythmes 2

I have not even been in the fields,

nor lain my fill in the soft foam,

and here you come blowing, cold wind.

***

13

Depuis son lit, elle pouvait voir la neige envahir

lentement les ténèbres,

compacte autour des réverbères comme phalènes en été.

Tout juste si elle pouvait bouger la tête. Des mois

qu’elle était alitée.

Son fils s’était fait grand, large d’épaules, son

visage rappelant toujours plus celui de son père à elle,

mort depuis des années.

Elle reposait sous l’édredon comme si elle-même était

recouverte de neige,

calme, affrontant la noirceur de la nuit

qu’emplissaient des flocons tourbillonnant ainsi que des étoiles.

Mort, cloué dans une caisse, son fils lui avait été expédié,

à travers villes et prairies transies et blanchies par la neige.

---------------------------------------------(p.71)

Poèmes

From where she lay she could see the snow crossing the darkness slowly,

thick about the arc-lights like moths in summer.

She could just move her head. She had been lying so for months.

Her son was growing tall and broad-shouldered, his face becoming like that of her father,

dead now for years.

She lay under the bed-clothes as if she, too, were covered with snow,

calm, facing the blackness of night,

through which the snow fell in the crowded movement of stars.

Dead, nailed in a box, her son was being sent to her,

through fields and cities cold and white with snow.

ǀ SITE : Les Éditions Héros-Limite

Cliquer ICI

19:34 Publié dans Charles Reznikoff, Héros-Limite, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/05/2016

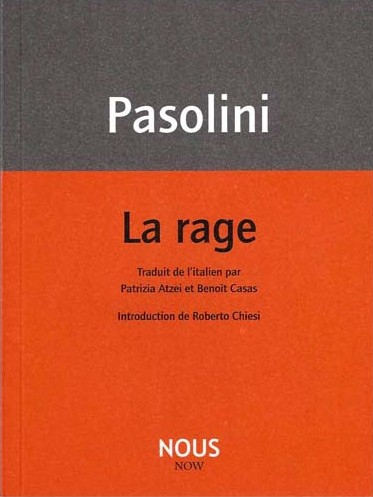

P. P. Pasolini, La rage - éditions Nous, 2016

LA RAGE

La « force diagonale » avec Hannah Arendt, la « Survivance des lucioles » avec Georges Didi-Huberman, « organiser le pessimisme » avec Walter Benjamin… relire ces textes en ces temps où l’on n’a toujours pas « couper la mèche – avant que l’étincelle n’atteigne la dynamite » - revisiter les « Ecrits corsaires » du scandaleux P. P. Pasolini et son célèbre article du 1er février 1975, l’article de son pessimisme définitif et radical : « La disparition des lucioles ». Puis, parmi les nouveautés, « La rage », texte du film « La rabbia », enfin traduit pour la première fois en France aux Editions Nous. Retrouver ici un Pasolini en résistance, allié des minorités, à l’époque des dernières utopies, et avant sa rupture au début des années 1970 avec un cinéma plus métaphorique.

LA RAGE (La Rabbia), film sous-estimé par le grand public, produit par Gastone Ferranti (Directeur de la société Opus Film), est sorti en Italie en avril 1963. Construit à partir d’archives d’actualité des années 1950 et 1960, sa réalisation en deux parties convoque P.P. Pasolini et l’écrivain, journaliste et satiriste Giovannino Guareschi. Les deux hommes, dans leurs visions diamétralement opposées, sont conviés de répondre à la question: «Pourquoi notre vie est-elle dominée par le mécontentement, l'angoisse, la peur de la guerre, la guerre?». Avant la réalisation de ce film, Guareschi n'était pas prévu au projet. Ferranti dirigeait depuis de nombreuses années des images d'actualités non-utilisées qu'il confia à Pasolini pour le montage. Mais la version proposée par le cinéaste - le choix du sujet, le montage et les commentaires - ne sera pas validée. Liés par un contrat, néanmoins les deux hommes s'accorderont à faire suivre la version de Pasolini d'un volet supplémentaire, en le confiant à un autre auteur. Pasolini pensait aux journalistes Montanelli, Barzini ou Ansaldo, mais ce sera l'humoriste réactionnaire Guareschi qui assurera la deuxième partie du film. LA RAGE est en fait deux films en un: un film de Pasolini et un film de Guareschi, aux antipodes l'un de l'autre. La Rage restera en salles à peine quatre jours.

Film italien aujourd’hui presque oublié, en France les Éditions NOUS nous offrent la lecture d’un «journal lyrique et polémique à l’époque des dernières utopies pasoliniennes» (Roberto Chiesi). Comme l’écrivait Alberto Moravia, Pasolini a toujours «fait passer le poétique avant l’intellectuel», la critique littéraire avant l'essai idéologique. Scandaliser, blasphémer, on dira de l’écrivain, du cinéaste et du critique qu’il est «l’homme qui dit tout ce qu’il pense, l’homme de la transparence, de l’athéisme politique. Grâce à quoi, il était devenu une sorte de conscience publique pour les Italiens»[1].

Nous savons que presque toutes les œuvres de Pasolini ont fait l’objet de procès, de condamnations jusqu’à souffrir de la censure. Les insurrections de Pasolini sont nombreuses: contre l’homme-masse, contre le néo-fascisme parlementaire en tant que continuum du fascisme traditionnel, contre le «développement» et la montée du matérialisme capitaliste, contre la fossilisation du langage, contre la télévision qu'il comparait à l'invention d'une nouvelle arme «pour la diffusion de l'insincérité, du mensonge, du mauvais latin»[2]. Du temps des Scritti Corsari Pasolini ne pouvait tolérer l’idéologie hédoniste, car c’était pour lui tolérer « la pire des répressions de toute l’histoire humaine ».

Chacune de ses interventions polémiques pourrait se définir ainsi que ce que lui-même en disait: «d'être personnelle, particulière, minoritaire. Et alors?»[3].

Certaines séquences de LA RAGE seront abandonnées par le producteur, mais seront reprises par Pasolini dans la rédaction définitive du texte littéraire: «Cent pages élégiaques en prose et en vers et un tissu d'images en mouvement, photographies et reproductions de tableaux: dans le laboratoire du film La rage, Pier Paolo Pasolini expérimenta pour la première fois une forme différente de la narration filmique traditionnelle et des conventions du documentaire»[4].

27/05/2016

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera

[1] Pier Paolo Pasolini, Écrits Corsaires, éd. Champs Arts, 2009 – Traduit de l’italien par Philippe Guilhon – Philippe Gavi et Robert Maggioni, p.13.

[2] Pier Paolo Pasolini, La rage, éd. Nous, 2016 – Traduit de l’italien par Patrizia Atzei et Benoît Casas – Introduction de Roberto Chiesi Nouvelle édition en format poche, p.50.

[3] Écrits Corsaires, p.151.

[4] La rage (Roberto Chiesi), p. 7.

ǀ SITE : Les Editions Nous

Cliquer ICI

ǀ LA RABBIA : Le film sur youtube

14:59 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Nous, Pier Paolo Pasolini | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

06/05/2016

Jacques Estager, Fée et le Froid, Ed. Lanskine, 2016

Jacques Estager

Photo © Nathalie Riera, 2012

FÉE ET LE FROID

De Jacques Estager, en poésie, ces quelques recueils depuis 2010 : « Je ne suis plus l’absente », « Deux silhouettes, Cité des Fleurs » (2012) « Douceur » (2013), - trois recueils chez le même éditeur Lanskine – jusqu’à ce tout dernier petit opus Fée et le Froid qu’on pourrait dire de même veine que les précédents, tant la main est parcourue par ce qui ne sera plus retrouvé, par ce qui est fantôme, par ce qui est Fée et Froid, par ce qui s’efface. Parcourir le long chemin du poème pour s’y perdre, se perdre dans la sente du poète qui aime nous perdre, c’est peut-être cela le secret de l’écriture de Jacques Estager. Aucune place à l’analyse, mais plutôt un poème qui s’offre jusqu’à nous appartenir, et ensuite l’invitation à nous en dessaisir totalement : la dissection ne serait que préjudice à notre propre lecture.

Certes « glacées les herbes de la sente », mais il y a la belle nuit, « la nuit fée », ainsi va le monde, tout un autre monde, de notre propre introspection. Toujours écrire toujours plus, quand « la clarté c’était hier », celle de la neige, celle des « reflets de feu dans les vitres ». Fée et le Froid est une constellation de mots-étoiles comme les plus mystérieuses des étoiles filantes, ou des étoiles de mer. Sans oublier que l’étoile est une boule de plasma de même qu’elle possède un champ magnétique. Ainsi le poème est cette étoile à la croisée de nos routes intérieures, ces mêmes routes réempruntées tant et tant de fois ou jamais, et sur lesquelles on s’attarde comme « terres franchies ». L’imagerie de Jacques Estager est comme la nuit, de nulle prétention, la morphologie des phrases participant à ce qui se veut méconnaissable, discordant non par provocation. Mais plutôt une syntaxe rompue à toute bienséance.

Fée et le Froid s’écrie entre « des mondes de détresse » et « la rivière des enfants ». Ce qui fait non pas toute sa contradiction, mais son humanité sans larme.

Froissement de mots, « déchirure la soie », le rouge et le rose toujours à se mêler, et « ce soleil » et cette « herbe or » qu’il ne faut pourtant pas prendre pour promesses. Juste cela : avec Fée et le Froid, ne pas décomposer, mais juste cela : lire le poème à l’œil nu comme une photographie nous dit le temps révolu à jamais.

06/05/2016

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera

ǀ SITE : Les Editions Lanskine

Cliquer ICI

21:50 Publié dans Jacques Estager, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

31/03/2016

Ryôichi Wagô, Jets de poèmes, dans le vif de Fukushima (lecture de Nathalie Riera)

Ryôichi Wagô

Jets de poèmes

dans le vif de Fukushima

po&psy a parte érès, 2016

Traduit du japonais par Corinne Atlan

Encres sur papier de soie: Elisabeth Gérony-Forestier

Ryôichi Wagô

Retour temporaire à leur domicile de personnes évacuées de Minamisôma et Tomioka, préfecture de Fukushima. Première autorisation de retour accordée par les collectivités régionales de la zone côtière.

15217 morts, 8666 disparus.

(25 mai 2011)

Le 11 mars 2011, le poète japonais Ryôichi Wagô décide de rester dans son appartement à dessein de témoigner et de donner à l’espoir une forme palpable, tout en répétant inlassablement « Il n’est pas de nuit sans aube ». Se métamorphoser en asura, écrire comme un asura, ce démon perturbateur de la mythologie hindoue et bouddhique, c’est alors et aussi pour le poète une manière de « ne pas renoncer à Fukushima, vivre avec Fukushima, vivre Fukushima ». La rage est noire. Et la rage au cœur, Ryôichi décide de tweeter ses pensées, « avec radiations et répliques pour compagnons de route ». Lancer son jet de poèmes, quand dehors, c’est la nuit sans autre perspective que la nuit, avec 100396 maisons entièrement ou partiellement détruites par le séisme, des coupures d’électricité, des largages d’eau par voie aérienne sur les réacteurs, des vrombissements d’hélicoptères, leurs tournoiements incessants dans le ciel, et le nombre de morts qui augmente d’heure en heure. Gymnase et terrain de base-ball se transforment en morgue et en crématorium. Désormais, le nom de Fukushima sonne comme « Ile-du-Malheur ».

Mon pays natal est un crépuscule.

5 avril 2011 – 22 : 25

Dans la cuisine de l’appartement la vaisselle est en miettes, et dans la salle de bains l’eau de la baignoire est rouge. Le poète se sent désormais revêtu d’un autre moi, « un moi pesant, désespéré, triste, inconsolable ». La catastrophe s’empare de tout, jusqu’à l’intérieur de vous : « La catastrophe est en toi ». Survivre à Fukushima c’est vivre avec les répliques de plus en plus nombreuses, et « l’impression de trembler en permanence », et la solitude de s’approfondir, et la rage à vous tordre le ventre, et votre corps qui n’est plus que larmes. Il faut pourtant pouvoir apaiser la colère, trouver à guérir, malgré la mort et l’anéantissement, « continuer à vivre, même à petit feu ».

Ce qui ne bouge pas, ce sont les souvenirs. Il y a la grand-mère et ses boulettes de riz au miso, l’enfance aux couleurs d’arc-en-ciel, et au bout du tunnel de la catastrophe – la pire depuis le séisme du Kantô de 1923 et le grand tremblement de terre de Kôbe en 1995 –, la prière de voir s’approcher « en catimini le printemps et ses bourgeons », même si demain ce sera vivre le prolongement d’aujourd’hui, endurer le prolongement d’aujourd’hui, écrit le poète.

Notre monde a produit le lait du chagrin.

27 mars 2011 – 22 : 22

Les poèmes-tweet de Ryôichi sont des mantras dispersés chaque jour et chaque nuit sur la toile numérique. Deux mois et dix jours d’un travail d’écriture commencé le 16 mars 2011, avec le soutien de centaine d’abonnés.

Ryôichi Wagô vit toujours à Fukushima. Son recueil « Jets de poèmes/shi no tsubute » a fait l’objet d’une publication au Japon, suivi de : « Hommage silencieux/shi no mokurei » (à la mémoire des disparus) et « Retrouvailles/shi no kaikô » (adressé aux survivants).

© Nathalie Riera, 31 mars 2016.

Les Carnets d’Eucharis

EXTRAITS

Dis, grand-père, quel goût avaient les steppes de Sibérie pendant la guerre ? Tu sais, grand-père, ici aussi, l’après-guerre a commencé. Sibérie, métaphore de l’hiver. Terre lointaine, quel vent te balaye aujourd’hui ? Je vois un arbre gelé sur une colline.

20 mars 2011 – 22 : 38

------------------------------------------------------ (p.77)

Alerte sismique. Epicentre au large de Miyagi. Alerte sismique. Epicentre au large d’Ibaraki. Alerte sismique. Epicentre au large d’Iwate. Alerte sismique. Epicentre sur la troisième étagère du réfrigérateur. Alerte sismique. Epicentre sur ma chaussure droite. Alerte sismique. Epicentre sur la cagette d’oignons. Alerte sismique. Epicentre sur mon dictionnaire. Alerte sismique. Epicentre au cœur du printemps.

20 mars 2011 – 22 : 52

------------------------------------------------------ (p.79)

Que signifie « maitriser » ? Réplique.

22 mars 2011 – 22 : 08

Est-ce que vous savez la « maitriser », l’énergie nucléaire ? Réplique.

22 mars 2011 – 22 : 13

L’humanité a-t-elle déjà vu le vrai visage de l’énergie nucléaire ? Réplique.

22 mars 2011 – 22 : 16

------------------------------------------------------ (p.103)

J’appelle la « maîtrise » de mes vœux. Il me reste encore un semblant de famille et de ville natale. C’est une bénédiction… en comparaison de ceux qui ont tout perdu… Que faire sinon pleurer ? Nous sommes pareils à des voyageurs dans une lande sauvage battue par les vents, sur le point de perdre leurs précieuses sandales de paille. Réplique.

22 mars 2011 – 22 : 32

------------------------------------------------------ (p.104)

Les montres du nord-est du Japon retardent toutes d’une minute. Les numériques, les analogiques, les magnétiques, les sabliers, les clepsydres, les cadrans solaires, les horloges à vent, les horloges biologiques. Est-ce qu’elles sont toutes restées bloquées sur 2h47 de l’après-midi le 11 mars ?

1er avril 2011 – 22 : 25

------------------------------------------------------ (p.195)

L’ouvrage sera disponible en librairie à partir de la mi-avril.

Association PO&PSY

95A rue du Castelas, 30260 LIOUC

06 72 67 41 98

http://www.poetpsy.wordpress.com

Les personnes intéressées peuvent s'adresser aussi directement à l'éditeur :

Contact

■ ICI

19:04 Publié dans JAPON, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Po&Psy, Ryôichi Wagô | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

29/01/2016

André Du Bouchet (Entretiens avec Alain Veinstein) - L'Atelier Contemporain et l'I.N.A., 2016

André Du Bouchet

« Entretiens avec Alain Veinstein»

| © L’Atelier Contemporain & Institut National de l’Audiovisuel, 2016

par Nathalie Riera

_______________

© Alain Veinstein et André Du Bouchet

Si la poésie est sans pouvoir, il y a selon André du Bouchet « un grand vouloir ». Et s’il fallait chercher l’origine de la modernité du côté de Mallarmé comme il en a toujours été le cas, à cela Du Bouchet n’hésite pas à dire : « La modernité selon moi est sans origine ». À la place de la modernité, Du Bouchet évoque l’idée d’un « intemporel qui ne se laisse pas localiser ».

L’Atelier Contemporain, avec le concours de L’Institut National de l’Audiovisuel, vient de publier un recueil d’entretiens d’André Du Bouchet avec Alain Veinstein, entretiens donnés entre 1979 et 2000. L’homme de radio est aussi poète, mais la lecture quotidienne de livres, tout son temps donné à suivre l’actualité littéraire, éloignera Alain Veinstein de l’essentiel, c’est-à-dire, comme lui-même l’écrit : « au point même de perdre longtemps le goût d’écrire ».

Parce que sa relation à André Du Bouchet était placée sous le sceau de l’intensité et d’une évidente sincérité, Veinstein décidera de poursuivre les lectures du poète et ses rencontres avec lui par le biais d’entretiens radiophoniques réalisés au domicile d’André Du Bouchet, ce qui ne rendra pas la tâche aussi aisée pour l’interviewer qui reconnait être investi d’une double peur : « devenir un autre aux yeux d’André ; ne pas réussir à transmettre à ceux qui nous écouteront le choc de sa présence ».

Si Du Bouchet pratique un certain détachement à l’encontre de la poésie, on peut lui concéder une grande fidélité à certains poètes, ainsi que peuvent l’attester sa longue fidélité à Baudelaire et son admiration pour Pierre Reverdy. Il y aura l’écriture de Baudelaire irrémédiable (publié en 1956) et dans le souvenir des premières lectures de jeunesse, Rimbaud et Du Bellay. Si Du Bouchet affirme qu’une conversation avec Baudelaire ou Reverdy « peut être engagée », ce ne sera pas le cas avec Rimbaud. Il n’écrira pas sur lui, parce que Rimbaud a déjà tout dit et « ajouter quoi que ce soit serait incongru ».

Pas d’écriture chez le poète sans l’intention d’un renversement. Il le dit en ces termes : « il y a un mouvement qu’il s’agit de renverser : ne pas aller dans le fil de ce qui se détruit à chaque instant sous nos yeux ». L’édification contre la destruction ? L’écriture chez Du Bouchet c’est d’abord des prises de notes « sans finalité » dans des carnets, dont la plupart seront perdus, égarés. Noter dans un carnet n’a pas forcément de finalité, c’est aussi « écrire en pure perte ». Le livre n’est pas une fin en soi, dit-il. Néanmoins, le carnet est non plus ce lieu où les notations peuvent devenir poèmes. Tout ce qui est consigné est sans visée, rien de préétabli. Du Bouchet voit en l’existence de l’écrivain quelque chose qui n’est pas continue, mais plutôt momentanée, ce qui lui fait dire qu’on peut être écrivain « trois minutes à peine ». Et l’on est écrivain que lorsqu’on écrit.

Le poète ne « s’attable » pas pour écrire des poèmes. Bien souvent, les notes sont prises debout, au long de randonnées, «…elles ont été écrites, en somme, pour me tenir compagnie ». André Du Bouchet a du mal à justifier son activité d’écrivain. Autant de mesure, de retenue, cela ne doit pas pour autant le placer dans une solennité ennuyeuse. Il y aurait plutôt en son geste d’écrire comme une forme d’insoumission, mais également une nécessité de redécouvrir la « relation » ou « l’échange », c’est-à-dire ce qui est le contraire de la « communication ». Redécouverte qui sollicite « un mouvement de retour à la langue », ce qui signifie « un mouvement de retour à soi ». Chez lui, donc, cette exigence en même temps que cette liberté fondamentale de revenir aux racines, aux origines de la langue, de toucher « à une fraîcheur d’étymologie », contre « une sorte de bande dessinée (qui) tend à se substituer à la langue ». Il s’agit de se rejoindre et, par conséquent, rejoindre « un autre à l’infini ».

Dans la relation que Du Bouchet entretient avec le lecteur, il y a cette même implication, ce même engagement. Ce n’est pas d’un simple lecteur qu’il s’agit, mais d’un « vrai lecteur », c’est-à-dire de quelqu’un qui « n’est pas différent de celui qui se trouve impliqué dans un rapport avec quelqu’un d’autre, qui est engagé dans une conversation avec quelqu’un d’autre ». L’écriture, la lecture, qu’est-ce qui pourrait différencier ces deux activités singulières, si ce n’est qu’être un écrivain c’est aussi être un « lecteur virtuel », et que lire implique deux êtres en conversation, « deux êtres en présence, qui ne font plus qu’un ».

Sur l’élaboration du poème, il y a cette parenté avec Alberto Giacometti dans le fait même de vouloir retrouver « le point de départ, qui est le point vivant, toujours perdu, noyé, dans cette accumulation de mots ». Du Bouchet dira du sculpteur qu’il « rejoint la tige de métal plantée dans le sol (…) Pour lui, élaguer, c’est retrancher ce qui a été ajouté et retrouver la tige, cette tige d’un homme dans l’économie de la langue, pour retrouver ce point vivant qu’on appelle parfois un poème (…) ». Veinstein souligne que la syntaxe du poète est très travaillée, qu’elle coexiste avec des mots qui « relèvent de l’élémentaire ». Faut-il également ajouter que Du Bouchet ne prête pas aux mots d’être immobiles : « un mot est toujours au futur, mobile, mouvant à l’infini ».

Du Bouchet est aussi connu pour ses traductions de Shakespeare, Hopkins, Joyce, Mandelstam, Hölderlin, Celan. Le poète a toujours relié l’expérience de la traduction à l’expérience de la poésie, « tout est toujours affaire de traduction ». Également ouvert à l’espace de la peinture, il fréquentera Jean Hélion, Alberto Giacometti, Bram Van Velde, Pierre Tal-Coat. Les livres d’artistes seront tous « issus d’un rapport d’amitié ». La première couverture de ces entretiens reprend un portrait du poète en mine de plomb, signé Tal-Coat, en 1975.

Le regard d’André Du Bouchet sur le monde est celui d’un homme confronté à tous les « éboulements », à tous les bouleversements dans tous les coins du monde. Durant son dernier entretien enregistré le 9 novembre 2000, à Paris, dans l’appartement de la rue des Grands-Augustins – cette même rue où Picasso peignit Guernica – quelques mois avant sa disparition, Du Bouchet dira de la violence qu’elle « prend des formes différentes, mais elle est toujours à l’œuvre sous nos yeux. Et c’est peut-être là aussi que se détermine un rapport avec le langage. Le langage n’est plus donné. Nous sommes toujours dans un rapport d’affrontement. Nous sommes en guerre dans la langue ».

Lorsqu’on sait que la poésie tend, encore aujourd’hui, « à être tout à fait niée », n’est-il pas essentiel de ne prêter à la poésie aucun masque, de ne pas l’affubler d’un rôle. C’est sans la moindre affèterie que ces entretiens sont à l’image de ce que Du Bouchet dira de la poésie, d’être « la forme de communication singulière qui est, je crois, la seule réelle».

« La poésie (…) c’est une fraîcheur de communication ». Et il n’y a pas de poème sans « un geste d’amitié ».

| Le site de l’éditeur

http://editionslateliercontemporain.net/

22:59 Publié dans André du Bouchet, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

25/11/2015

Philippe Lacoue-Labarthe, la poésie comme expérience (une lecture de Nathalie Riera)

(à gauche) Paul Celan

Mesdames et Messieurs, il est aujourd'hui passé dans les usages de reprocher à la poésie son «obscurité». – Permettez-moi, sans transition – mais quelque chose ne vient-il pas brusquement de s'ouvrir ici ? –, permettez-moi de citer un mot de Pascal que j'ai lu il y a quelque temps chez Léon Chestov : « Ne nous reprochez pas le manque de clarté puisque nous en faisons profession ! »

– Sinon congénitale, au moins conjointe-adjointe à la poésie en faveur d'une rencontre à venir depuis un lieu lointain ou étranger – projeté par moi-même peut-être –, telle est cette obscurité.

Paul Celan, Le Méridien & autres proses, Seuil, 2002, traduit par Jean Launay

Le poème peut, puisqu’il est un mode d’apparition du langage et, comme tel, dialogique par essence, être une bouteille à la mer, mise à l’eau dans la croyance – pas toujours forte d’espérances, certes – qu’elle pourrait être en quelque lieu et quelque temps entraînée vers une terre, Terre-Cœur peut-être. Les poèmes sont aussi de cette façon en chemin : ils mettent un cap. Sur quoi ? Sur quelque chose qui se tient ouvert, disponible, sur un Tu, peut-être, un Tu à qui parler, une réalité à qui parler.

Paul Celan, « Allocution de Brême », in Le méridien & autres proses

■■■

« La poésie comme expérience » (paru pour la première fois en 1986), une nouvelle édition dans la collection « Titres » des Editions Christian Bourgois, nous est donnée à relire. Il s’agit d’un essai du critique et philosophe Philippe Lacoue-Labarthe. Livre-phare qui nous conduit à revenir sur Le Méridien de Paul Celan – texte de l’allocution qu’il prononcera le 22 octobre 1960 à l’occasion de la remise du prix Georg Büchner –. Si Le Méridien est une réponse à Martin Heidegger, ce texte vient aussi inaugurer à sa manière un « art poétique », ainsi que le fera Ingeborg Bachmann avec ses fameuses « Leçons de Francfort/problèmes de poésie contemporaine », durant le semestre d’hiver 1959-1960, et dont le discours s’en tiendra essentiellement à la question de l’expérience poétique.

Chez Lacoue-Labarthe, en référence à Celan, il est question de l’acte poétique qui doit être entendu comme acte de la pensée. En première partie de son essai, nous retrouvons « Deux poèmes de Paul Celan ». Il s’agit de deux poèmes connus, qui portent des noms de lieux : Tübingen et Todtnauberg ; des lieux qui sont associés à Friedrich Hölderlin et à Heidegger, précisant à ce sujet que l’itinéraire linguistique de Paul Celan se caractérise par l’acceptation de l’allemand « comme langue de son œuvre »[1]. Avec ces deux poèmes, Lacoue-Labarthe s’appuie sur plusieurs traductions, dont celles d’André du Bouchet et de Martine Broda pour le poème « Tübingen, janvier » et à nouveau du Bouchet, puis Jean Daive pour le poème « Todnauberg ». Si pour Lacoue-Labarthe il n’est aucunement question de juxtaposer ces traductions « pour les comparer ou les commenter », précise t-il, pas plus qu’il n’est souhaitable de les « critiquer », ces traductions vont néanmoins servir à nous « orienter ». D’une part, vers ce constat que les deux poèmes de Paul Celan sont « strictement intraduisibles, y compris à l’intérieur de leur propre langue, et pour cette raison d’ailleurs incommentables »[2]. Et d’autre part, Lacoue-Labarthe argumente, en précisant que ces poèmes « se dérobent nécessairement à l’interprétation, ils l’interdisent. Ils sont écrits, à la limite, pour l’interdire. C’est pourquoi l’unique question qui les porte, comme elle a porté toute la poésie de Celan, est celle du sens, de la possibilité du sens »[3].