18/01/2012

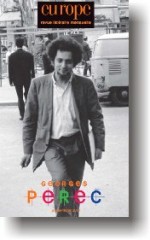

Revue Europe, Georges Perec (Georges Perec, un regard en biais - par Nathalie Riera

Lecture Nathalie Riera

Georges Perec

Revue Europe, janvier&février 2012 – N° 993-994

Site Revue Europe/ http://www.europe-revue.net/

Georges Perec, « un regard en biais »

____________________________________________________________________________

■■■ Trente ans après la disparition de l’écrivain oulipien « à 97 % », quelles sont la place et l’importance de son œuvre aujourd’hui, dans le paysage littéraire ? Claude Burgelin, qui répond aux questions de Jean-Pierre Martin, se réjouit « de voir qu’il continue à incarner une image amicale, démocratique (je veux dire : non élitiste) de l’écrivain, celui qui ouvre large les portes de son atelier et laisse entendre que le langage est à tous, que regarder de tous ses yeux est à la portée de chacun, qu’une simple énumération peut mener à l’intelligence de la littérature et du monde ».[1]

Perec s’implique dans la masse du quotidien. Avec son premier livre « Les Choses » (1965), « chronique des années 60 » selon Gianni Celati, ce n’est pas l’intériorité de l’homme ou la psychologie du personnage qui charrie l’écriture, mais plutôt l’ouverture vers l’extériorité. Sur ce sujet, Celati précise : « Cette ouverture de champ est la question centrale de Perec. Il s’agit d’aller vers les choses et de les interroger, d’accumuler des descriptions de leurs caractéristiques. Dans ses textes tout devient important : les meubles, les ustensiles, les espaces, les catalogues de vente par correspondance, les emprunts faits à d’autres auteurs, une collection de cartes postales, un inventaire des aliments consommés au cours d’une année, ou des notes comme celles qui forment le cahier des charges de La Vie mode d’emploi et qui peuvent concerner tout ce qui tombe entre les mains, d’un bouquet de tubéreuses à une carte du Massachusetts, pour entrer ensuite mot pour mot dans les scènes du livre. L’idée est celle d’un magasin où même les objets immatériels, les souvenirs, les pensées et les rêves sont traités comme des choses matérielles, dans l’extériorité de tout ».[2] Citant l’écrivain et urbaniste Paul Virilio, c’est aussi « une façon de créer une mémoire du monde ».

L’extériorité et sa multitude de choses et d’objets, d’éléments sériels, invite à une manœuvre d’écriture dont le souci chez Perec est : non pas analyser, mais décrire, énumérer ce qui habite notre quotidien, ce « night-and-day de la vie de masse », « espace multiforme » qu’on ne se donne jamais vraiment la peine d’observer, la banalité étant toujours considérée comme désuète et sans intérêt. Mais de quelle quotidienneté est-il question ? si ce n’est « la quotidienneté inaperçue » qu’il s’agit de vraiment apercevoir, découvrir, voire même surprendre. Domique Rabaté rappelle ce que tout projet de livre chez Perec signifie, celui « de rompre un aveuglement », et en mémoire de l’écrivain, ce beau portrait de « l’usager de l’espace » : « un individu parmi d’autres qui changent de lieux, qui rêvent d’une impossible patrie, et voyagent de signes en signes. Lui le fait par l’écriture qui est peut-être la meilleure inscription possible, dans un espace à la fois mental et matériel ».[3]

Maryline Heck re-convoque l’origine du mot « l’infra-ordinaire » (inventé par Paul Virilio) : « description de ce bruit de fond de nos existences, habituellement passé sous silence » ; l’infra-ordinaire chez Perec : « Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l’interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s’il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s’il n’était porteur d’aucune information. Ce n’est même plus du conditionnement, c’est de l’anesthésie. Nous dormons notre vie d’un sommeil sans rêves. Mais où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? ». [4]

Observateur des « réalités silencieuses », Georges Perec est ce peintre du quotidien, dans son ingéniosité d’inventorier et d’inventer.

« Les textes de Perec ouvrent une partie de mon inconscient (c’est pour moi le signe distinctif de la grande littérature), à l’inverse de la plupart des livres vantés par les médias et qui, eux, le bloquent, ne sachant jouer que sur l’obsession, la peur, la rage et autres rétrécissements internes ». (« La vengeance de Perec », Pierre Furlan, p.158)

(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, janvier 2012)

PRESENTATION ■

http://www.europe-revue.net/presentation-janvier-fevrier.html

■ Imprimer

Nathalie Riera_Georges Perec, _un regard en biais__Les carnets d'eucharis, 2012.pdf

21:53 Publié dans Europe, Georges Perec, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

16/01/2012

Zbigniew Herbert, Corde de lumière (une lecture de Tristan Hordé)

Zbigniew Herbert Corde de lumière

(Œuvres poétiques complètes I)

- traduites du polonais par Brigitte Gautier, édition bilingue -

Editions Le Bruit du Temps, 2011

LECTURE : Tristan Hordé

Les œuvres de Zbigniew Herbert (1924-1998) — une dizaine de livres de poèmes, des essais — restent peu connues en France(1). Le premier volume des œuvres poétiques (qui en comprendra trois) rassemble Corde de lumière (1956), Hermès, le chien et l'étoile (1957) et Étude de l'objet (1961) ; il est précédé d'une "conversation de l'auteur avec lui-même" autour du thème de l'écriture de poèmes. Parallèlement à cet ensemble, paraît un volume d'essais, Le Labyrinthe au bord de la mer (2000 en polonais, donc posthume), consacré aux voyages du poète en Grèce et en Italie et à ses réflexions sur l'Antiquité ; il sera suivi de deux autres.

On peut commencer l'exploration des poèmes, en vers et en prose, en examinant ce que Zbigniew Herbert rejette. Dans les réponses qu'il propose à ses propres questions, il marque nettement son refus du réalisme socialiste qui ne tient aucun compte de la réalité observable. Il revient sur ce point à plusieurs reprises dans ses poèmes, par prudence sans allusion directe à ce qu'imposait le pouvoir en Pologne mais sans aucune ambiguïté. Un écrivain peut sans doute présenter un monde idéal, décrire les choses quotidiennes en gommant toutes aspérités, et donc ignorer que le réel s'imposera à un moment ou à un autre ; ainsi l'image de la "La chambre meublée" [titre d'un poème] sera, pour ne pas choquer, celle d'un « monde faux » — mais « du papier peint arraché / des meubles non apprivoisés / les taies des glaces sur le mur / voilà l'intérieur réel » (p. 225). De manière analogue, il est inutile de peindre « toute la nuit en rose » les murs gris de la prison : cela n'empêchera pas l'enfermement. Donc, il faut sortir des leçons imposées, quoi qu'il en coûte — et Z. Herbert a payé le pris — et tenter de dire ce qui est en sachant que tous « nous avons des cailloux / noirs à la place des yeux » (p. 75).

Quoi écrire ? « [...] le domaine des choses, le domaine de la nature me semblait être un point de repère, et également un point de départ, permettant de créer une image du monde en accord avec notre expérience » (p. 17). Donner une "image du monde" en choisissant pour point de départ un tabouret, des chaises ou une table, c'est aller contre toute idéalisation de la réalité et, en même temps, affirmer que « nous sommes réels » (p. 113). Cette attention à ce qui passe inaperçu peut aussi être la base d'une critique d'une certaine poésie ; dans un portrait de la poule (bien différent de celui de Jules Renard dans ses Histoires naturelles), il retient la rupture entre elle et les autres oiseaux, comportement né de la vie avec les hommes, et notamment « cette parodie de chant, ces supplications brisées pour une chose incroyablement ridicule : un œuf souillé, blanc, rond. // La poule rappelle certains poètes. » (p. 343) Décrire ces choses sans relief, qui conduisent à séparer « la chose de l'apparence » (p. 167), ne signifie pas pour Zbigniew Herbert qu'il faudrait seulement s'attacher à un réel "nu" ; bien des poèmes, surtout ceux en prose, débordent ce cadre et construisent un univers de fantaisie, parfois de non-sens : ainsi, le chat « arrache les oiseaux des arbres avant qu'ils soient mûrs » (p. 321), l'ours refuse d'aller à l'école, etc. La poésie est comme le coquillage vide qui « raconte / les mers évaporées dans le sable » (p. 421)

Pour ce qui est du "domaine de la nature", il apparaît de manière récurrente sous une forme élémentaire : l'eau, la terre, le feu, l'air, puis les fleurs (seule la rose est citée, abondamment), les arbres (« un tronc de bouleau comme une corde de lumière », p. 85), les oiseaux, auxquels le Poète est associé :

que serait le monde

s'il n'était plein

de l'incessant va-et-vient du poète

parmi les pierres et les oiseaux

(p. 197)

Ce monde naturel se caractérise par le fait qu'il donne sans détour ce qu'il est. On pourrait reconnaître une forme de panthéisme dans la poésie de Zbigniew Herbert qui, l'une des rares fois où il s'adresse à un lecteur, écrit : « sans attendre de meilleure récompense / assieds-toi sous l'arbre » (p. 85). Et c'est à partir des éléments naturels que le poète peut décrire le monde des choses : « il me faut regarder les toits comme la pleine mer » (p. 219), écrit-il.

L'univers de Zbigniew Herbet est plus complexe ; y est intégré une relation active à la tradition, qu'il s'agisse de l'Antiquité — des poèmes ont pour thème Athéna, Marc-Aurèle, Néfertiti, Jonas, etc. — ou plus largement du passé. Les références ne doivent rien à une quelconque nostalgie, l'Antiquité est toujours une source vivante et, à l'occasion, se révèle un instrument critique ; si Arion, ce cheval doué de la parole, chante l'harmonie, le paradis perdu (« tout est aussi bon / qu'au commencement », p. 147), ce n'est cependant qu'un chant..., et il s'éloigne sur la mer, « seul » (p. 149). Et de la statue d'Apollon appréciée dans la jeunesse, « il ne reste qu'un socle vide » (p. 49). Quant au passé, il est doublement important : opposé aux "lendemains qui chantent" du pouvoir, c'est aussi un appui pour comprendre ce qui est vécu aujourd'hui — « la poésie est fille de mémoire / elle veille les corps dans le désert » (p. 273).

On lira, insistante dès le premier livre, une volonté d'être lisible, d'écrire sans détour — « je donnerai toutes les métaphores / pour une expression / comme une côte écalée de ma poitrine / pour un mot / qui rentre / dans les limites de ma peau » (p. 169). Une poésie donc qui s'en tient à un vocabulaire commun, à une syntaxe sans recherche, qui privilégie l'énumération plutôt que l'image : l'essentiel, toujours, est de parvenir à « décrire la simple émotion » (p. 169), de la susciter chez le lecteur non pour rejeter la réflexion mais pour qu'elle ne soit pas première. Dans un poème de circonstance, "Aux Hongrois", écrit au moment de l'insurrection en 1956 contre le pouvoir communiste, les quatre brefs quatrains ne visent pas à décrire ce qui se passait, plutôt à exprimer « d'une manière aussi pure et transparente que possible » (p. 16) la solidarité avec ceux qui luttaient pour des valeurs. Cela est peu ? C'est que les mots du poète n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, ni d'expliquer le monde. Dans une parabole, le "Poète" relate que « deux ou trois / fois / [il a] été sûr / de toucher au fond des choses / de savoir » (p. 475) ; sa recherche a été interrompue par une intervention extérieure mais, quand il l'a reprise, il a atteint son but et a pu enfin contempler « le cœur des choses // une étoile morte // une goutte noire d'infini » (p. 477).

Alors ? Il y a sans doute dans l'affirmation de l'absence de pouvoir de la poésie un refus de l'aveuglement de ceux qui écrivaient pour vanter « le royaume de l'avenir », pour faire croire que le « paradis sera prêt / à la fin de la lutte des classes » (p. 277). C'est en même temps dire que les poèmes, comme le reste des créations humaines, disparaîtront dans l'oubli. Dans la série des éléments de la nature, le dernier cité par Zbigniew Herbert est l'herbe : « l'herbe qui survient lorsque l'histoire s'accomplit / et qui est un chapitre du silence » (p. 117). On relèvera ici la rencontre avec un poète fort différent, Jude Stéfan, qui évoque dans les Suites slaves « l'oubli des herbes » (André Dimanche, 1983, p. 81).

(Les carnets d’eucharis, Tristan Hordé, janvier 2012)

1 Trois recueils, tous épuisés, ont été traduits : Monsieur Cogito et autres poèmes (Fayard, 1990), Redresse-toi et va (Orphée/La Différence, 1995) et Élégie pour le départ suivi de Rovigo (Le Passeur, 2000). Deux essais sont disponibles, Un barbare dans le jardin (Le Rocher, 2000) et Nature morte avec bride et mors (Calmann-Lévy, 2003).

20:37 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, POLOGNE, Tristan Hordé, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/12/2011

Alda Merini - Delirio amoroso/Délire amoureux (par Nathalie Riera)

Lecture Nathalie Riera

Alda Merini,

Délire amoureux/Delirio amoroso

Collection « Debout poète, debout »

Oxybia Editions, 2011

Traduction Patricia Dao/ Préface deFlaviano Pisanelli

Quatrième de couvertureAndré Chenet

Alda Merini, « de sa fièvre amoureuse »

____________________________________________________________________________

■■■ Pour avoir été très lié à la poète Alda Merini, Angelo Guarnieri, psychiatre de la réforme Basaglia contre l’asile totalitaire soumis à une législation italienne des plus arriérées d’Europe [1], assurait la préface du recueil « Après tout même toi/Dopo tutto anche tu » [2] , dans une écriture portée par « une amitié authentique et profonde, résistante à l’usure et à l’ennui de notre temps ».[3] Il y a ceux comme Guarnieri qui auront eu la chance de rencontrer Alda Merini et de l’entendre lire ses poèmes, et il y a ceux qui s’en tiendront à cette chance de pouvoir la lire en France, deux ans après sa disparition. Si rien dans la poésie de Merini ne laisse entendre un quelconque dégoût pour la folie (« Je crois que la folie est un profond lien d’amour »), il ne peut s’agir non plus d’une idéologie de la folie, et comme l’écrit l’ami psychiatre à son propos : « Alda Merini est devenue un ruminant, qui régurgite la douleur et la reboit ».[4] Quel est donc chez elle ce rapport poésie/folie ? :

parce que le jour du poète,

si semblable à la folie,

ne trouvera pas

sa mesure

dans l’éthique moderne.

[p. 21]

Chez Merini, il y a surtout « l’enfer/des sens/qu’est la vie », « les enfers de la grande pensée », mais sans que ceux-ci ne viennent supplanter son profond humour et la gravité de sa fantaisie. Et que dire du sens de la poésie chez un être frappé par ces enfers irrémissibles ? Dans sa « Lettre à Angelo G. » [5] : « La poésie n’est-elle pas une sorte de méchanceté adressée à soi-même ou une sorte de bénédiction ? ».[6]

« La folie est un artisanat ».

[p. 71]

Et à la question sur la « loi Basaglia », Alda Merini répond [7] : « Voyez-vous, l’hôpital psychiatrique n’a pas pour moi la même fonction que pour les autres, pour moi ce fut… je ne sais pas, je n’en ferais pas un cas national… je l’ai bien vécu ; mais j’aurais bien vécu n’importe quoi, la guerre… la poésie aussi… est un traumatisme, vous le savez vous aussi. C’est une espèce d’asile psychiatrique personnel… ».

Deux ans après Dopo tutto anche tu, Les éditions Oxybia poursuivent un hommage à la poète milanaise avec l’édition bilingue de Délire amoureux/Delirio amoroso, lumineusement traduit par Patricia Dao, passionnément préfacé par Flaviano Pisanelli, ce bel ensemble rejoint par une quatrième de couverture du poète et passeur André Chenet.

Comme le précise F. Pisanelli, à chaque recueil de Merini, la notion même de « folie » « ne se limite à aucune définition conventionnelle ni médicale ».[8] C’est dans l’Italie du Sud (Milan, Taranto) que Merini fera l’expérience de l’incarcération psychiatrique :

« Elle ne cesse de vouloir comprendre les raisons de l’univers déshumanisé et déshumanisant de l’asile psychiatrique. Cette attitude de révolte et de résistance amène l’écrivain à défendre son rôle d’individu et de femme : elle continue à vivre sa condition d’épouse et de mère, en essayant de ne jamais perdre le contact avec la réalité qui semble toutefois s’arrêter au-delà des barreaux des fenêtres de sa chambre et de son lit de contention, des électrochocs et de la stérilisation qu’elle subit et qui privent l’individu de son identité et de sa dignité ».

[p. 14]

« Dans Délire amoureux… la folie s’exprime tout d’abord comme une force ‘dissidente’ ».

[p. 16]

Mais comment est-il possible d’écrire dans l’enfer de l’internement ? Patricia Dao me confiera qu’il fut impossible pour Alda Merini d’écrire « dans ce lieu tourmenté et infâme qu’est l’asile psychiatrique ».[9] Ce ne sont pas les fous qui font l’asile psychiatrique. Dans « La neo-mediocrità », Patrick Faugeras relate :

C’est en 1988, dix ans plus tôt donc, qu’avait éclaté le scandale concernant la ville d’Agrigente, lorsqu’un parlementaire, Franco Corleone, avait poussé, de façon impromptue, les portes de l’asile, et avait découvert avec stupeur une situation catastrophique : « … des malades errants, nus, glissant sur un sol inondé d’urine, demandant l’aumône aux visiteurs, mangeant avec les mains… dormant nus dans des draps tachés de jaune, de marron, de pus, rongés par les rats… des malades enfermés dans des cellules, d’autres ne pouvant franchir l’enceinte de l’hôpital… » Ces faits, rapportés par le journal L’Espresso, soulevèrent en Italie une indignation générale. L’opinion publique, les politiques se mobilisèrent. Le 3 octobre 1991, un malade est retrouvé mort au pied du mur d’enceinte de l’hôpital, le visage dévoré par les rats et par les chiens. L’enquête s’élargissant, seize médecins et administrateurs sont accusés d’« abandon aggravé de personnes en difficulté », d’« homicide par imprudence », d’« incurie par imprudence ». Il faut préciser qu’entre 1977 et 1988, cent quatre-vingt-dix personnes ont trouvé la mort, la moitié de ces décès étant dus à une épidémie de tuberculose non enrayée, non soignée. [10]

« Je fus déchargée à l’entrée de l’hôpital psychiatrique Paolo Pini, mais je ne comprenais pas encore. Les âmes bénies ne croient pas qu’il puisse y avoir de la violence dans le monde ».

[p. 31]

La psychiatrie de Taranto ne cesse d’être une insulte : « Incroyables sont les malversations, les intrigues, les compromis auxquels recourt le personnel des Centres Psychiatriques pour piéger le malade qui parle, discute, dénonce. Le malade est coupable : tout ça pour eux est savoir psychiatrique. Tout ça pour moi est crime».[11]

Alors reconnue par les critiques et les plus grands poètes du XXème siècle (Montale, Pasolini…), le premier internement d’Alda Merini aura lieu dans la jeunesse de ses 16 ans, suivi d’un autre internement, de plusieurs années (de 1955 à 1972), et c’est en 1979 qu’elle recommencera à écrire.

« Je suis devenue poète peut-être parce que la poésie m’importait guère. Même si j’ai dévoré les livres, même si en moi était le chant (mais c’était le chant de la vie, et ça ils ne l’ont pas compris)

[…]

J’ai vécu ma première société poétique Via del Torchio. Par société, je veux dire que j’étais sur le divan coude-à-coude avec les grands de la poésie, avec la classe du renouveau littéraire. J’étais trop petite pour comprendre ce que faisaient ces grands hommes.

Erba, toujours joyeux et éparpillé. Pasolini, taciturne et plein de résistance physique. Turoldo, à la voix tonnante et belle qui semblait la réincarnation de la « scapigliatura » affranchie.

Nous étions pauvres, mais pleins de patience et avec une grande capacité d’absorption. Plus qu’un écrivain, j’étais leur mascotte : jeune, taciturne, peut-être belle, avec deux flancs dont j’avais honte et que j’essayais de cacher.

Manganelli était un brave homme. Il lançait des miettes dans mon décolleté en riant, mais il avait aussi un sourire tendre. Erba semblait toujours à la recherche d’un cerf-volant qui lui échappait des mains ».[12]

Dans cette vie constellée de malédictions, Alda Merini parle souvent de la peur, la peur est au centre de sa vie, de sa chair, comme elle évoque souvent ces deux années d’isolement total, chaque jour marqué par « un douloureux calvaire de solitude », sans « aucune solution de mémoire ni de chant ».[13] Et même si « la psychiatrie et la littérature n’ont rien en commun » : « Avec ‘Delirio amoroso’ Alda Merini décrit précisément cette ‘folie d’amour’ qui lui valut de sortir des ornières de la pensée admise. Un chant halluciné remontant des grandes profondeurs de l’être sous-tend ce récit d’une tragédie qui se dénoue, comme une prière muette, dans la divinité de l’amour universel ».[14] ■■■

Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Nathalie Riera

Régis Daubin - 12, rue des Roumègons – 06520 MAGAGNOSC

Tél. : 09 53 61 72 31 ou 06 76 96 96 67

Extraits

____________________________________________________________________________

J’ai été trahie : je ne sais pas par qui. Un jour, un nuage gris tomba sur mon existence. Un nuage sans couleur. Difficile que les hommes puissent remuer le ciel, mais parfois ils se servent des devins pour cela. Par le biais de chaudrons, de serpents et de sorcières je fus envoyée loin de ma vieille patrie, où je ne connus plus rien. Je fus enterrée en psychiatrie. Pour l’honneur, par le pouvoir. Le « diario » fut mon passeport pour une folie dense d’amour et de pauvreté. Je suis pauvre, seule l’obole de mes amis me permet de vivre. Il y a en cela un certain romantisme, mais je reste fondamentalement pauvre, alors que je voudrais avoir mon domaine secret. Si on me trahit, je me cache dans l’enchevêtrement des mots et les mots sont des haies vertes et hautes où se tapissent de nobles faons.

L’homme est un cannibale qui veut à tout prix manger ses semblables, après quoi il exhibe avec clameur ses appareils électroniques, ses machines à laver dernier cri, les ordinateurs et tout ce qu’il appelle progrès (et que j’appelle carnage).

[p. 42/43]

Ça fait maintenant deux ans que je suis malade, exactement deux ans, et c’est moi qui l’ait voulu. Encore une fois j’ai fermé le lourd temple de ma vie. J’ai reculé en me plongeant dans un indéchiffrable inconscient. L’inconscient est riche comme le fond des mers, plein de coraux et d’éponges, de sirènes et de personnages de rêves. Plein de fleurs carnivores. J’habite ici depuis deux ans comme quand j’étais à l’asile psychiatrique. L’asile psychiatrique est une grande caisse de résonance où le délire devient écho. J’ai vécu en asile psychiatrique parfois volontairement. D’autres fois sans le savoir.

[p. 83]

[1] Lire l’article de Patrick Faugeras « La neo-mediocrità » - Sud/Nord 1/2004 (no 19), p. 31-39.

[8] Le feu de la folie : Délire amoureux d’Alda Merini (Préface de Flaviano Pisanelli), Délire amoureux/Delirio amoroso, Oxybia Editions, 2011, p. 13

22:04 Publié dans Alda Merini, ITALIE, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Zbigniew Herbert, Corde de lumière

Zbigniew Herbert Corde de lumière

(Œuvres poétiques complètes I)

Editions Le Bruit du Temps, 2011

LECTURE : (Nathalie Riera)

« … un poème qui sonne comme un disque de vieux tango ne m’attire pas », [1] mais ce n’est pas pour autant que le grand poète polonais Zbigniew Herbert(1924-1998) soumettra sa passion de penser à « ce malheureux intellectualisme de la poésie contemporaine », refusant pour cela l’épithète de « poète intellectuel ». Pour Herbert, entre le poète et son lecteur, la complicité est plus que jamais primordiale : « Je fais confiance à mon lecteur pour être mon complice, travailler avec moi. Ceux qui dispensent une distraction facile méprisent leur public. Moi, je le traite comme un partenaire, en respectant sa différence, sa capacité de juger et de critiquer ».[2]

« Une flamme qui pense », en titre d’un article de Claude Mouchard dans La Quinzaine Littéraire,[3] le poème chez Herbert n’est pas un moyen d’expression mais le moment d’une expérience intérieure, le lieu d’une autre connaissance. Pour faire un parallèle avec le réalisateur russe Andreï Tarkovski : « … mes films ne sont pas une expression personnelle mais une prière. Quand je fais un film, c’est comme un jour de fête. Comme si je posais devant une icône une bougie allumée ou un bouquet de fleurs. Le spectateur finit toujours par comprendre lorsqu’on lui parle avec sincérité (…) Le manque d’honnêteté détruirait le dialogue ». [4]

Que peut offrir la poésie dans un monde trahi ? La poésie, antithèse du concept et de la puissance négatrice, chaque poème est une ligne du cœur sans mélodie artificielle, la volonté d’une union du rêve et de la mémoire. « (…) les poètes n’ont pas de pouvoir sur le monde. La langue est leur unique royaume. Ce n’est que dans ce domaine qu’ils peuvent gouverner et légiférer ».[5]

Corde de lumière est le premier volume des Œuvres poétiques complètes, publié aux éditions Le Bruit du Temps, et traduit du polonais par Brigitte Gautier.

(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, décembre 2011)

EXTRAITS

La forêt d’Ardenne

Joins les mains pour puiser du rêve

comme on puise eau ou graine

et apparaît une forêt : nuée verte

et un tronc de bouleau comme une corde de lumière

et mille paupières vont battre

une langue feuillue oubliée

tu te remémoreras alors le matin blanc

où tu attendais que les portes s’ouvrent

tu sais l’oiseau entrouvre cette contrée

il dort dans l’arbre et l’arbre dans la terre

source ici de nouvelles questions

sous les pas les courants des mauvaises racines

vois le dessin de l’écorce où

s’imprime une corde de musique

le luthiste tournant les chevilles

afin que résonne ce qui se tait

écarte les feuilles : des fraises des bois

la rosée d’une feuille l’arête d’une herbe

plus loin l’aile d’une libellule jaune

une fourmi enterre sa sœur

plus haut au-dessus de la belladone traîtresse

mûrit doucement un poirier sauvage

sans attendre de meilleure récompense

assieds-toi sous l’arbre

joins les mains pour puiser de la mémoire

des morts les prénoms la graine flétrie

une autre forêt : nuée calcinée

le font marqué d’une lumière noire

et mille paupières serrées

fort sur des globes immobiles

l’arbre et l’air brisés

la foi trahie des abris vides

et cette forêt-là est pour nous pour vous

les morts réclament aussi des fables

une poignée d’herbes l’eau des souvenirs

alors sur les aiguilles de pin sur les murmures

et des odeurs les fils fragiles

peu importe que la branche t’arrête

que l’ombre te mène par des chemins sinueux

car tu retrouveras et tu entrouvriras

notre forêt d’Ardenne

(p.85/87)

Le sel de la terre

Une femme passe

son foulard tacheté comme un champ

elle serre contre sa poitrine

un petit sac en papier

cela se passe

en plein midi

au plus bel endroit de la ville

c’est ici qu’on montre aux excursions

le parc et son cygne

les villas dans les jardins

la perspective et la rose

Une femme avance

avec la bosse d’un baluchon

- que serrez-vous donc ainsi grand-mère

elle vient de trébucher

et du sac

sont tombés des cristaux de sucre

la femme se penche

et son expression

n’est rendue

par aucun peintre de cruches brisées

elle ramasse de sa main sombre

sa richesse dissipée

et remet dans le sac

les gouttes claires et la poussière

Elle

reste

si

longtemps

à genoux

comme si elle voulait ramasser

la douceur de la terre

jusqu’au dernier grain

(p.144/145)

01:52 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Jude Stéfan, Ménippées (P(r)o(so)ésies)

Lecture Tristan Hordé

Jude Stéfan, Ménippées (P(r)o(so)ésies)

Editions Argol, 2011

■■■Le titre et le sous-titre apparaissent, comme la plupart du temps chez Jude Stéfan comme un programme. Ménippées ne s’inscrit pas dans la tradition de la Staire Ménippée, texte essentiellement satirique, mais, ce que suggère le pluriel, évoque sans doute possible les Ménippées de Varron, c’est-à-dire des écrits qui mêlent vers et proses et abordent tous les sujets sans établir de hiérarchie entre eux, passant de remarques sur la vie quotidienne à des considérations sur la philosophie ou la littérature. C’est bien de cela qu’il s’agit dans les cinq ensembles, datés de 2006 à 2010 du livre de Stéfan ; s’y succèdent les fragments d’un journal, des "litanies du Muséomane" (parallèles aux Litanies d’un scribe), des ajouts à Pandectes (Pandectes (ou le neveu de Bayle), 2008), la traduction d’un poème de Rubén Darío, des poèmes, des remarques sur la littérature, d’autres sur une lecture, des propos entendus au café, des citations (parfois non traduites), des idées de titres, des notations de rêves, des jeux phoniques à partir du grec et du latin ; etc. Le sous-titre, P(r)o(so)ésies, qui, littéralement, ne peut être lu, dit autrement le refus de distinguer entre des genres, de séparer prose et vers. C’est là une constante dans l’œuvre de Stéfan, affirmée dès le premier livre (Cyprès (poèmes de prose), 1968) et régulièrement répétée dans les textes critiques, dans des titres, par exemple La Muse Province (ou 76 proses en poèmes), et dans les poèmes : le sous-titre apparaît dans Épodes (1999), ouvrant le premier ensemble, "Des vers" :

78 : Arthur affiché sur les portes d'acier

aux Transformateurs

la poésie en la prose

la poésie en le PO M

ou la prose en prosoésies les

proêmes en prosies proésies

le poèmenprose en la prosenpoème

[etc. ; p. 11]

La radicalité de ce choix déconcerte certains lecteurs pour qui les genres existent toujours, partage ancré par les habitudes de lecture scolaire figées. Si la plupart des lecteurs admet qu’un coucher de soleil ou une déclaration d’amour ne sont pas "poétiques" par nature ( ?), il faut encore redire que la poésie ne se définit pas plus par la présence du vers — le passage à la ligne — que par le sens dénoté : « En lisant Zanzotto (Phosphènes) ; enfin des textes dépourvus de sens, du sens appris de lecture scolaire ou conformiste, enfin pouvoir lire les mots tels quels en leur indépendance syntaxique. » (p. 80) Le sens n’est pas absent, certes, ou l’émotion, la présence du sujet, mais rien du « ça veut dire », ni dans Zanzotto ni dans des œuvres en cours fort différentes comme celles de Philippe Beck, Caroline Sagot-Duvauroux ou Jean-Louis Giovannoni.

Dans Ménippées, les lignes de force de l’œuvre sont bien présentes si l’on met en valeur celles qui organisent presque tous les livres : l’amour, le temps, la mort. Non pour classer des éléments du texte mais, ici et là, sous diverses formes. Ainsi le motif du temps clôt le premier ensemble daté (I, 2006) avec l’évocation d’une maison dont les éléments progressivement se défont, allant vers la ruine

Anti-poème

à l’arrière-cour

fenêtre murée

verrous, gouttières, auvents

barreaux, grille rouillée

rideaux pendants

en muet abandon

tenons et chenil

dans une aire sans accent

que des cadenas

Ainsi le motif de la mort se lit dans un rappel des noms perdus ou dans la proposition d’un récit où reviendrait à intervalles réguliers la phrase : « X… est mort ». Quant au motif de l’amour, c’est un solide fil conducteur, au début du livre avec le souvenir d’un film d’amour « bouleversant », ensuite avec le récit d’anecdotes — un adieu dans une gare —, la notation d’un « cri de Fille », de conseils pour séduire une femme, d’affirmations lapidaires (« Amour. Le moins aimé souffre le plus ») ou, pour conclure un rêve, avec une équivalence, « L’amour : inquiétude/apaisement ».

Le lecteur retrouve les formules qui se veulent sans réplique (« Il n’est de plaisir pur que dans l’égoïsme »), les remarques sur la difficulté à vivre la solitude et, nombreuses, les assertions provocatrices : à l’ouverture de Ménippées, la lumière et la naissance (la venue au jour) sont associées à la défécation (la disparition) : « Confession d’Optimiste. Il s’avèrera moins lugubre d’allumer, dans les lieux d’aisances, afin d’honorer ce rite quotidien, en remerciant d’être né. ». À la page suivante, c’est l’art d’être grand-père qui est parodié : « Lorsque l’enfant paraît traînant son pot [etc.] » ; ajoutons un éloge du port de la burka et de la masturbation en public (puisqu’elle est « naturelle »…), et le rejet de Mozart, Beethoven et quelques autres, seulement capables de « flatter l’oreille », « art mélodique […] qui longtemps retarda la Musique ».

Ce regard peu amène sur ses contemporains et leurs choix n’est pas nouveau mais, parallèlement, Stéfan considère avec peu de complaisance son personnage. Le commentaire de l’exposition qui lui était consacrée en 2010 — « Une vie d’ombre, une œuvre de non-vie » — est symboliquement noté le 1/7, jour de la naissance de qui signe de ce nom ; le thème de la "non-vie", comme celui du "vide", est récurrent dans l'œuvre. Symboliquement encore, Ménippées s'achève sur une sortie avec une note du 31/12 : « Excipit. Le dégoût d’avoir écrit l’emporte sur le plaisir d’écrire », qui répond au dernier vers de Que ne suis-je Catulle (2010), « Ne Plus Écrire ». ■■■

Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Tristan Hordé

01:36 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Claude Royet-Journoud et Alain Cressan (une lecture de Tristan Hordé)

Lecture Tristan Hordé

TABOURET

Claude Royet-Journoud et Alain Cressan

Editions Lnk, 2011

■■■ Il faudrait un jour écrire l'histoire de ces éditeurs qui, depuis des années, travaillent en marge, diffusant leurs livres vaille que vaille, grâce au bouche à oreille, sans souci premier d'être "rentables". Pascal Quignard a évoqué, dans une lettre à Bénédicte Gorillot qui ouvre Inter (Argol, 2010) comment Emmanuel Hocquard, l'hiver 1978, tirait « à la main sur la presse d'Orange Export Ltd » ses livres, « dans l'atelier de Raquel, à Malakoff, sur un plancher de bois exhaussé, le chien hurlant de ne pouvoir monter les échelons ». Quelques passionnés, sans beaucoup plus de moyens, poursuivent cette tâche patiente, obscure, donnant à lire quelques titres chaque année — je cite, au hasard des livres sur la table, L'arrière-pays (Josette Ségura et Éric Dazzan), Poliphile (François Lallier et Géraldine Toutain), Ficelles (Vincent Rougier), Contrat Main (Pascal Poyet et Françoise Goria).

Il faudrait un jour écrire l'histoire de ces éditeurs qui, depuis des années, travaillent en marge, diffusant leurs livres vaille que vaille, grâce au bouche à oreille, sans souci premier d'être "rentables". Pascal Quignard a évoqué, dans une lettre à Bénédicte Gorillot qui ouvre Inter (Argol, 2010) comment Emmanuel Hocquard, l'hiver 1978, tirait « à la main sur la presse d'Orange Export Ltd » ses livres, « dans l'atelier de Raquel, à Malakoff, sur un plancher de bois exhaussé, le chien hurlant de ne pouvoir monter les échelons ». Quelques passionnés, sans beaucoup plus de moyens, poursuivent cette tâche patiente, obscure, donnant à lire quelques titres chaque année — je cite, au hasard des livres sur la table, L'arrière-pays (Josette Ségura et Éric Dazzan), Poliphile (François Lallier et Géraldine Toutain), Ficelles (Vincent Rougier), Contrat Main (Pascal Poyet et Françoise Goria).

Je n'oublie pas les livres fabriqués "à la maison" avec un ordinateur, un scanner et une imprimante, mais qui n'entrent pas dans le circuit commercial ; les textes sont publiés autour d'une centaine d'exemplaires et distribués à des amis. Ce type d'édition, confidentiel, propose poèmes et dessins que leur éditeur, ici Alain Cressan, a sollicités auprès d'écrivains et d'artistes qu'il apprécie, sans souci de la notoriété des uns et des autres — pas seulement français : la part des travaux venus des États-Unis est importante (Peter Gizzi, Rosmarie Waldrop, Jill Magi, etc.). L'un des deniers titres, Tabouret, donne à voir des "peintures numériques" de Claude Royet-Journoud accompagnées en légende d'un récit d'Alain Cressan. La première page pose deux éléments à partir desquels se construit l'histoire : un personnage, Igor, et un tabouret, liés par une phrase écrite avec maladresse (comme celle d'un enfant qui apprend ses lettres)1, « Igor dessine son tabouret et il se couche tout content » ; le récit double partiellement ce dispositif : « Igor pense à un tabouret. Le dessine. Dort. Action faite. »

Seront introduits au fil des pages des éléments variés ; quelques-uns appartiennent à la vie d'aujourd'hui (le plan d'un appartement et ses W.C., un écran de cinéma, une porte où s'inscrit "DRH" quand « Igor cherche un travail »), certains sont rêvés ( une plante dans un pot, un âne), d'autres évoquent le loisir ou la sortie dans l'imaginaire (un livre, une bibliothèque, la mer, des bateaux, la nuit). Igor, absent une seule fois (remplacé par le plan de son appartement), devient double ou sextuple, une autre fois quatre Igor « regardent les bateaux », plus loin trois « observent le ciel ». De manière analogue, les tabourets se multiplient — il suffit de les dessiner —, et les livres, et le récit se développe à partir de jeux sur les nombres et de la répétition de l'absence (motifs privilégiés de conte) : c'est un tabouret, ou un livre, qui a disparu, c'est une tête perdue, une plante rêvée, une hypothétique « île aux tabourets » qu'il faut chercher, et même le travail manque.

Le personnage d'Igor, malléable, change sans cesse de vêtements : pantalon jaune rayé, bleu, rose, rouge, grenat, gris, blanc, jaune, et le fond de l'image varie en même temps. Les dessins se veulent naïfs pour la mise en scène de cette figure toujours souriante, d'une naïveté très contrôlée cependant : Igor, pour une fois sur une chaise, lit de la poésie..., et sur la dernière image abandonne le tabouret pour un fauteuil ; c'est qu'alors, comme "l'Étranger" de Baudelaire (« J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! »), il « observe les formes des nuages à travers les fenêtres, voit des formes d'idées. Quelles idées ? » Oui, quelles idées dans ces insaisissables mouvements ? ■■■

Le personnage d'Igor, malléable, change sans cesse de vêtements : pantalon jaune rayé, bleu, rose, rouge, grenat, gris, blanc, jaune, et le fond de l'image varie en même temps. Les dessins se veulent naïfs pour la mise en scène de cette figure toujours souriante, d'une naïveté très contrôlée cependant : Igor, pour une fois sur une chaise, lit de la poésie..., et sur la dernière image abandonne le tabouret pour un fauteuil ; c'est qu'alors, comme "l'Étranger" de Baudelaire (« J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! »), il « observe les formes des nuages à travers les fenêtres, voit des formes d'idées. Quelles idées ? » Oui, quelles idées dans ces insaisissables mouvements ? ■■■

Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Tristan Hordé

01:14 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/11/2011

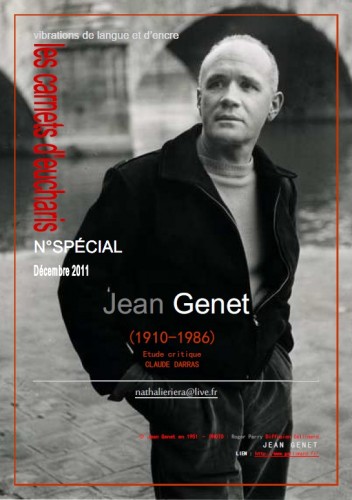

Jean Genet ou la rébellion d'un moraliste (par Claude Darras)

Portrait et lectures Claude Darras

Jean Genet ou la rébellion d’un moraliste

■■■« Si écrire veut dire éprouver des émotions ou des sentiments si forts que toute votre vie sera dessinée par eux […], alors oui, c’est à Mettray et à quinze ans, que j’ai commencé d’écrire » : Jean Genet explique, en 1981, la genèse de ses travaux d’écriture à Bertrand Poirot-Delpech, journaliste au Monde, à la faveur d’entretiens (filmés) qui seront édités (et diffusés) un an avant sa mort (L’Ennemi déclaré). À cette époque-là, en 1925, il est ébloui par les sonnets de Ronsard. Situé à huit kilomètres de Tours, Mettray (département d’Indre-et-Loire) est proche du pays du poète de la Pléiade ; c’est une colonie pénitentiaire agricole fondée en 1839 pour quatre cents jeunes placés sous le régime de la liberté surveillée. Le souvenir de l’institution de redressement innerve la plupart de ses livres ; le roman Miracle de la rose lui est presque entièrement consacré et le texte de L’Enfant criminel s’en inspire largement. Auteur dès l’âge de dix ans de multiples chapardages et coutumier de fugues, il y entre en détention à l’automne de 1926 (Jean Genet matricule 192.102) et non l’année précédente ainsi qu’il le raconte.

Le 15 mars 1925, le compositeur René de Buxeuil engage à son service le pupille de l’Assistance publique. Le parolier de « L’Âme des violons » relate, quelque vingt ans plus tard, la découverte émerveillée des Fleurs du mal de Charles Baudelaire par son jeune secrétaire, une révélation qui semble décider de ses premières tentatives littéraires, en l’occurrence la rédaction de « Mémoires » qu’il entreprend dans un cahier d’écolier sous la signature de Nano Florane. Dans l’ouvrage Saint Genet comédien et martyr, Jean-Paul Sartre confirme que son modèle s’est familiarisé « avec la prosodie et les lois de la rime » auprès du musicien tourangeau. Au romancier et journaliste allemand Hubert Fichte (quotidien Die Zeit), Jean Genet rapporte qu’il a éprouvé pour la première fois à la prison de Fresnes (1939-1940) une émotion au moment d’écrire à l’occasion d’une « carte de Noël » adressée à Anne Bloch ou à Lily Pringsheim (ses seules amies, féminines, avec l’écrivaine Andrée Pragane dite Ibis). « C’était en 39, raconte-t-il, 1939. J’étais seul au cachot, en cellule enfin. D’abord, je dois dire que je n’avais rien écrit, sauf des lettres à des amis, des amies, et je pense que les lettres étaient très conventionnelles, c’est-à-dire des phrases toutes faites, entendues, lues. Jamais éprouvées. Et puis, j’ai envoyé une carte de Noël à une amie allemande qui était en Tchécoslovaquie. Je l’avais achetée dans la prison et le dos de la carte, la partie réservée à la correspondance, était grenue. Et ce grain m’avait beaucoup touché. Et au lieu de parler de la fête de Noël, j’ai parlé du grenu de la carte postale, et de la neige que ça évoquait. J’ai commencé à écrire à partir de là. Je crois que c’est le déclic. C’est le déclic enregistrable. » (L’Ennemi déclaré).

La malédiction des origines

Né à Paris le lundi 19 décembre 1910, Jean Genet est abandonné sept mois plus tard par sa mère, Camille Gabrielle Genet (Lyon, 1888-Paris, 1919). Femme de ménage, elle ne peut plus assumer la charge de l’enfant depuis que le père - un certain Frédéric Blanc, né en Bretagne en 1869 - l’a quittée. L’hospice parisien des Enfants-Assistés place le pupille chez Eugénie et Charles Regnier, à Alligny-en-Morvan, une petite commune de la Nièvre. Lui est menuisier, elle tient une boutique de buraliste de l’autre côté de leur maison…

Singulière enfance pour le paria, non pas orphelin mais rejeté d’emblée, ce qui est la pire des conditions ! Aussi la figure maternelle confisquée avive-t-elle constamment à travers son œuvre une blessure incurable : elle apparaît violemment métamorphosée en mendiante édentée ou en voleuse dévastée le long des péripéties des Pompes funèbres et des Paravents. Dans son dernier récit, Un captif amoureux, c’est la « Pietà », l’immortel couple mère-fils, qu’il place au cœur de sa quête au plus intime des camps palestiniens et des ghettos noirs d’Amérique. En dépit de son inclination au vol, l’écolier est brillant, il lit énormément (Dostoïevski et Verlaine notamment) et fréquente le catéchisme jusqu’à la communion solennelle : il apprend ainsi à respirer les effluves de l’encens et à flairer… le parfum capiteux du péché. Les pièces Le Balcon et Elle sont loquaces à fustiger, parfois jusqu’à la calomnie, l’institution ecclésiastique. Engagé dans l’armée qui lui sera un refuge intermittent durant six années (au génie puis à l’infanterie coloniale, 1929-1936), il parcourt l’Europe des mauvais garçons et des maisons d’arrêt où il conforte son homosexualité et ses mauvais penchants. Voleur, déserteur, prostitué, vagabond et taulard, il échafaude entre vingt et trente ans un système de valeurs personnel qui apparaît comme le double inversé du code moral traditionnel. Avec une rage méthodique, il se jette dans la délinquance, l’abjection, la déchéance comme vers une terre promise, une libération, une catharsis.

Gide, Sartre et Cocteau…

Du monde littéraire, les premiers encouragements viennent d’André Gide qui reçoit le militaire entre deux affectations, à Paris, en août 1933. Étonné par la culture livresque et la lucidité critique du jeune homme, le vieil écrivain l’encourage à persévérer dans l’étude. Jean-Paul Sartre et Jean Cocteau seront les premiers, en 1942, à reconnaître l’écrivain de grande race qui vient d’écrire Le Condamné à mort dont ils permettront la publication. C’est un long poème en alexandrins où leur protégé exprime la passion qu’il voue à un ami assassin guillotiné le 17 mars 1939 : à la prison de Fresnes, pour relever le défi de ses compagnons de cellule qui viennent d’applaudir les versets larmoyants de l’un d’entre eux, il compose sur-le-champ une ode très académique dédiée à l’une de ses « icônes », le meurtrier Maurice Pilorge dont le « visage découpé dans Détective enténèbre le mur de la cellule ». L’œuvre, inaugurale, est suivie de cinq romans qui sont élaborés dans la même clandestinité de la réclusion : Querelle de Brest (1945), Miracle de la rose (1946), Pompes funèbres (1947), Notre-Dame des Fleurs (1948) et Journal du voleur (1949). Dès lors, aux premiers succès de librairie, le repris de justice devient une personnalité bien parisienne et les honnêtes gens s’empressent de célébrer le poète, comme l’ont fait leurs devanciers avec d’autres « maudits », tels Villon, Ronsard et Sade…

Il n’en est pas changé pour autant. Et de nouveaux larcins, d’argent et de livres, le conduisent fréquemment en prison entre 1940 et 1945. Passible de relégation dans un bagne des colonies, le récidiviste est sauvé en 1946 par la grâce présidentielle de Vincent Auriol consécutivement à une action engagée par Sartre et Cocteau - ils ont déjà témoigné en sa faveur au tribunal trois ans plus tôt - sous la forme d’une supplique que signent de nombreux intellectuels, André Breton, Paul Claudel, Thierry Maulnier, François Mauriac, le professeur Henri Mondor, Pablo Picasso, Jacques Prévert et François Sentein, entre autres personnalités ; sollicités, Louis Aragon, Albert Camus et Paul Eluard refusent de s’y prêter.

Un activiste politique tourné vers le tiers-monde

En 1952, les éditions Gallimard entament la publication des œuvres complètes avec une préface-fleuve de Jean-Paul Sartre que l’intéressé apprécie moyennement. « Toi et Sartre, reproche-t-il à Jean Cocteau, vous m’avez statufié. Je suis un autre. Il faut que cet autre trouve quelque chose à dire. »… Les années suivantes, entre deux scénarios (Les Rêves interdits et Le Bagne), il multiplie les voyages au gré de ses relations en Grèce et en Tunisie, en Italie et au Maroc, en Allemagne et en Suède, en Hollande et en Algérie. En 1955, il noue une forte relation amoureuse avec un jeune acrobate de cirque, Abdallah, auquel il consacre un superbe essai en hommage, Le Funambule : il va jusqu’à lui composer un numéro, dessiner son costume et régler les éclairages ! En octobre 1959, Roger Blin crée avec succès Les Nègres au théâtre de Lutèce, à Paris, devenant ainsi son metteur en scène attitré. Pendant la décennie 1950-1960, il se passionne pour… la course automobile et se plaît à redécouvrir Paris où l’on reconnaît sa silhouette courte, sa tête de boxeur au crâne ras et au nez cassé, son blouson de cuir, son regard à la fois angélique et effronté.

Si l’on excepte de très nombreux articles et des entretiens, il cesse d’écrire après 1968, sacrifiant son temps et sa notoriété à des causes politiques. Les Panthères noires aux États-Unis, les travailleurs immigrés en France, la Fraction Armée rouge en Union soviétique, les Palestiniens au Proche-Orient : chacun de ses actes, chacune de ses interventions fait l’effet d’une bombe. Aux U.S.A., il se range aux côtés des militants noirs Angela Davis et George Jackson. Deux ans durant (1970-1972), il partage le quotidien des camps palestiniens. Et ses prises de position favorables à la bande à Baader et au communisme soviétique procèdent du même souci de défendre l’Organisation de libération de la Palestine (Olp) : l’Union soviétique soutient la résistance palestinienne et le groupe de Baader-Meinhof a partagé l’entraînement des fedayins, les combattants de l’Olp.

Sulfureuse, acclamée, contestée, la réputation dont il jouit ne pâlit pas un instant. En 1981, Rainer Werner Fassbinder porte son roman Querelle de Brest à l’écran (avec Brad Davis, Franco Nero et Jeanne Moreau). En 1983, Patrice Chéreau reprend au théâtre des Amandiers à Nanterre Les Paravents (avec Maria Casarès), une pièce que le ministre André Malraux défend avec pugnacité vingt ans plus tôt. Le grand prix national des Lettres lui est attribué la même année. Cerise sur le gâteau de la consécration, en 1985, Le Balcon entre au répertoire de la Comédie-Française (mise en scène de Georges Lavaudant avec Christine Fersen) !

La sainteté au cœur du mal

Curieux personnage tout de même ! Romancier, dramaturge et poète de grand format, il n’aura cessé, dans sa vie comme dans son œuvre, de catalyser l’ambiguïté et de jouer sur les contradictions, pratiquant la trahison comme un art, expérimentant l’engagement politique avec une constante ironie, recherchant la liberté dans les cachots et la sainteté au cœur du mal. « L’œuvre entier de Genet, soutient à cet égard Dominique Fernandez, est un miracle de la rose perpétuel : la prison y est le paradis, le criminel y est le saint, l’abjection y est le trésor. » (Écrivains d’aujourd’hui 1940-1960, éditions Bernard Grasset, 1960). Quant au personnage, son biographe américain (Genet, éditions Gallimard, 1993) le trouve à la fois « estimable et insupportable » : « Estimable car il est pur et hostile à toute compromission, explique Edmund White au Magazine littéraire (n° 313, septembre 1993) ; insupportable pour presque les mêmes raisons car il était toujours réticent à pardonner les fautes réelles ou supposées de ses amis, toujours prêt à exploser et à excommunier ». « Mais quel styliste ! », s’exclame Jean-Paul Sartre. « Écrire étant un acte religieux, un rite de messe noire, Genet ne déteste pas la pompe, assure-t-il dans son Saint Genet : sa phrase, difficile et nombreuse, chargée, miroitante est pleine de vieilles tournures ressuscitées, inversion, ablatif absolu, infinitif sujet ; il aime à l’allonger jusqu’à ce qu’elle se brise, à en suspendre le cours par des parenthèses : différé, attendu, le mouvement révèle mieux son urgence ; en même temps il use de la syntaxe et des mots en grand seigneur, c’est-à-dire comme quelqu’un qui n’a plus rien à perdre (…). »

Ses proches, parmi lesquels Tahar Ben Jelloun, Alexandre Bouglione (dit Romanès), Colette, Lydie Dattas, Léonor Fini, Alberto Giacometti, Juan Goytisolo et Jacques Guérin soulignent avec justesse le mérite de l’observateur, la perspicacité du physiologiste, le génie de l’écrivain, une sorte de moraliste qui sait réinventer tant de types, analyser tant de caractères, mettre en scène tant de personnages qu’il a presque tous connus, aimés ou haïs, du reste, et qui composent une flamboyante galerie de portraits : héros et traîtres, monstres et policiers, bagnards et domestiques, nazis et nord-africains, paysans et archevêques, juges et terroristes, marionnettes et bourreaux. Il ne les copie pas, loin s’en faut, il les vit idéalement, s’immerge dans leur milieu, contracte leurs habitudes, possède leur existence intime au point d’aviver le sang circulant dans leurs veines au lieu de l’encre sympathique qu’injectent à leurs personnages les auteurs ordinaires.

Jean Genet est décédé au Jack’s Hotel, rue Stéphane-Pichon, à Paris, dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 avril 1986, au lendemain du décès de Simone de Beauvoir. Son corps est enseveli à Larache, sur le littoral marocain, entre Tanger et Rabat. On a creusé sa tombe derrière le cimetière musulman, à quelques mètres de la maison qu’il avait achetée pour Mohamed El Katrani, le dernier compagnon de sa vie. Edmund White rappelle que lorsque le cercueil enchâssé dans un sac de jute est descendu de l’avion à Casablanca, il était étiqueté « travailleur immigré »… ■■■

Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Claude Darras

![]()

DOSSIER PDF COMPLET (à télécharger)

15:10 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

17/11/2011

François Lallier, Vita Poetica (par Tristan Hordé)

Une lecture de Tristan Hordé

FRANCOIS LALLIER

Vita Poetica

L’Arbre à Paroles, Amay (Belgique), 2010

On sait qu’en France l’enseignement des langues classiques se réduit chaque année, considéré comme peu rentable, sans utilité dans une société où l’argent et les biens qu’il procure sont devenus les "valeurs" dominantes.1 Il existe encore, bien heureusement, des amoureux de l’Antiquité pour lire et relire les Grecs et les Latins, et ne pas penser que tout a été écrit à leur propos. François Lallier, poète et lecteur attentif de la poésie contemporaine2 publie avec Vita poetica des analyses neuves des poètes latins de la fin de la République.

Cette plongée dans les temps anciens conduit à mettre au jour un moment où la relation entre l’écrivain et son œuvre se transforme ; changement des plus importants, une séparation entre les deux se construit : « Une biographie […] advient au poète, parce qu’il ne se confond pas avec son chant, mais porte un masque sous lequel apparaît une autre vie que celle que peint le poème » (p. 10). Un peu plus loin : « Dans le clivage des déguisements et de la personne, une « vie poétique » se fait jour, s’opposant à des rôles, des conditions auxquelles toutefois le poète n’est pas soustrait, précisément parce que l’exercice de la poésie n’est pas une condition, un métier moins encore, mais une construction, sinon une fiction, vécue et mise à l’épreuve selon le cours de l’existence commune. » (p. 11) Quelles conséquences ? Cette transformation implique l’élaboration d’un « mythe éthique », celui qui oppose le choix éthique (la vita poetica) du "pur amour" à la violence de la société et qui modifie en profondeur, notamment, le rapport du poète, de la poésie au politique. Ce mythe, on le sait, aura longue vie…

François Lallier analyse minutieusement quelques textes de Virgile, Horace et Catulle pour cerner et préciser son propos. Ce qui retient dans ces lectures, c’est la relation essentielle établie entre la recherche d’une fonction de la poésie et les événements que vivent les trois poètes. Pour eux, la poésie ne peut (ne peut plus) se définir par la seule écriture en vers ; certes, la perfection de la métrique est nécessaire et il suffit d’évoquer leur virtuosité pour en être convaincu, mais le poème ne peut se limiter à cela. En même temps, c’est la thématique de l’épopée qui est abandonnée ; Horace, par exemple, affirme son incompétence à manier le style épique pour vanter la politique d’Auguste, alors même qu’il prouve une éblouissante maîtrise du vers. C’est que le poète se refuse à mettre la tête dans le sable et à accepter la violence sociale, les injustices, la vilenie des ambitions, à faire comme si la « voix du monde » n’était qu’harmonie.

L’éloignement de l’épique, sa mise à l’écart même, par la réflexion sur les choses du monde, conduit parallèlement à construire une autre poésie qui deviendra une source majeure pour l’Occident. François Lallier suit des moments de cette élaboration et montre comment une poésie amoureuse se substitue au genre épique, comment l’exaltation du sentiment amoureux, de la passion humaine s’oppose à la Fable. Il ne s’agit évidemment pas d’un simple changement thématique. François Lallier dégage dans Virgile l’importance de la « musicalité intérieure aux mots » (p. 45). Le même soin est apporté dans l’étude des Noces de Thétis et de Pélée ; Catulle y laisse de côté la continuité narrative propre à l’épopée et adopte une composition toute différente en faisant se succéder des tableaux, modification lisible en particulier dans la description du voile nuptial. En même temps, ce qui importe, c’est la recherche d’une « émotion de la forme » (p. 72), qui naît d’un travail sur le matériau sonore. À propos de la danse des Ménades, l’analyse attentive de quelques vers fait apparaître comment le jeu des sons, le rythme visent à "peindre" la scène, à en restituer le mouvement, et à imiter par la langue quelque chose de l’accompagnement musical. Ce qui se dessine et se décide, c’est « une idée de la poésie dont on retrouvera sans peine, sous le thème mythologique, les grands axes que sont la centralité de l’amour et la quête tout ensemble ironique et ardente d’un sens au destin de la cité, entre le mystère salvateur et la funeste logique de la puissance. »

Le passage de l’épique à l’élégie, c’est d’une certaine manière l’affirmation que le poète n’est pas (n’est plus) au service d’un pouvoir. Catulle, par exemple, suit d’abord Callimaque de près, mais Les Noces de Thétis et de Pélée se concluent par une critique forte qui place le lecteur « au cœur du temps et du lieu où l’auteur écrit » (p. 76). Le monde de Catulle n’a plus ses dieux, sinon dans la Fable, et la poésie aura pour fonction première de « rendre à la visibilité [le] mystère de l’amour » (p. 76).

Je n’ai retenu de cette lecture savante, qui est aussi celle d’un poète, que quelques conclusions. Ponctuée d’extraits en latin traduits, suivie de traductions, elle conduit à reprendre avec un autre regard les œuvres des Latins — mais pas seulement : elle incite à réfléchir sur la tradition de la thématique de l’amour. Précisons que Vita poetica est le premier ensemble d’un vaste livre qui comprendra les chapitres suivants : Ut pictura, La vie divine, Les amours, L’horreur épique.

© Tristan Hordé, Carnets d’eucharis n°30 (sept/oct 2011)

François Lallier, Vita Poetica

L’Arbre à Paroles, Amay (Belgique), 2010

■ LE SITE DE FRANCOIS LALLIER :http://www.francoislallier.com/

1 Un rappel : "classique" reprend le latin classicus, « de première classe », appliqué aux citoyens, puis classici [sciptores] a désigné les écrivains de première valeur…

2 Je renvoie à La Voix antérieure II (Jouve, Jourdan, Michaux, Frénaud, Munier), 2010, La Lettre Volée, et à La Semence du feu, 2003, L’Atelier la Feugraie. F. Lallier a organisé le volume collectif Avec Yves Bonnefoy, De la poésie (P. U. de Vincennes, 2000) et co-dirigé le Cahier Roger Munier paru au Temps qu’il fait (2011) ; avec Géraldine Toutain, il a fondé en 2004, à Dijon, les éditions Poliphile (www.editions-poliphile.fr).

22:26 Publié dans François Lallier, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

13/10/2011

Jean-Philippe Rossignol (une petite note de Claude Minière)

Jean-Philippe Rossignol Vie électrique

Editions Gallimard, coll. L’Infini, 2011

Une « odyssée » en trente jours, chacun d’eux apportant une menace, une chance, une décision, une rencontre et une séparation. Ce n’est pas une barque qui danse dans les ondes mais une vie… Quelques auteurs (au fond un petit nombre) sont capables de vous persuader que la forme-roman recèle des ressources inattendues. Inattendues non dans le choix du « sujet » mais dans le mode d’entrelacement vie/ lectures/ pensée, là sur la page, par l’énergie des coupures et liaisons.

Une « odyssée » en trente jours, chacun d’eux apportant une menace, une chance, une décision, une rencontre et une séparation. Ce n’est pas une barque qui danse dans les ondes mais une vie… Quelques auteurs (au fond un petit nombre) sont capables de vous persuader que la forme-roman recèle des ressources inattendues. Inattendues non dans le choix du « sujet » mais dans le mode d’entrelacement vie/ lectures/ pensée, là sur la page, par l’énergie des coupures et liaisons.

Claude Minière, octobre 2011

Les carnets d'eucharis

23:13 Publié dans Claude Minière, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

03/10/2011

MIREILLE CALLE-GRUBER/Claude Simon Une vie à écrire

Une lecture de Nathalie Riera

MIREILLE CALLE-GRUBER

Claude Simon Une vie à écrire

(Biographie/Seuil, 2011)

Notes

Extraits

Source internet © Claude Simon

« Claude Simon, ce sera cela : une vie à écrire et réécrire. Pour que les informes affects du deuil prennent forme au travail de la langue et que le livre trace le dessin d’une vie »

Mireille Calle-Gruber

« Je crois qu’il y a une extraordinaire nouvelle de Borges où il raconte qu’un architecte paysagiste dessine un parc avec des statues, des pavillons, des petits lacs, des allées. Quand le parc est fini, il s’aperçoit qu’il fait son propre portrait. Je trouve que c’est une parabole admirable. On ne fait jamais que son propre portrait »

LE DESSIN D’UNE VIE

« Il est à jamais le cavalier éperdu de la route des Flandres, et depuis le loin, aux bords du XXe siècle, notre contemporain le plus aigu et le plus vigilant.

Il nous aura enseigné la lenteur hallucinée de l’écriture en ses transports métaphoriques, l’humilité de l’artisan, la main à l’œuvre, la peine et l’existence ailée de la littérature».[2]

Comment rendre compte d’une vie elle-même déjà écrite par Claude Simon ? confie Mireille Calle-Gruber à Alain Veinstein. Faut-il juste y voir un pari audacieux, celui de s’essayer à l’écriture biographique comme à un « nouveau genre, un nouvel exercice, une nouvelle expérience » ? Ou alors y percevoir comme une dette à l’égard d’une œuvre et d’une personne que vous avez bien connue ? Outre que M. Calle-Gruber aura eu le privilège d’une relation sans failles et d’une amitié extraordinaire tout au long des seize dernières années de la vie de « Claude Simon l’écrivain immense » et de l’homme d’exception, ce qu’il faut surtout entendre des raisons de ce monument biographique : « comme une intimation à écrire – car ce fut, oui, aussi, soudain, l’évidence intérieure d’un « il faut » - écrire, la biographie de Claude Simon, ce défi absolu… ». [3]

440 pages « entre enquête et fiction », à partir de lettres, de documents, de témoignages, autant d’éléments tangibles pour un travail d’interprétation et de savoir qui incombe à l’écrivain-biographe. La littérature ne se posant ni en termes de vrai ou de faux, il s’agit pour M. Calle-Gruber de « tirer des diagonales que j’espère aussi vraies que possible ». Et par cette biographie, non pas monumentaliser Claude Simon, mais le rendre vivant !

M. Calle-Gruber travaille sur l’œuvre de Claude Simon depuis de nombreuses années, ayant entre autres participé à l’édition de La Pléïade, avec notamment « Le récit de la description ».[4] Elle publie en 2008, aux Presses Sorbonne Nouvelle, Les Triptyques de Claude Simon ou l’art du montage présentant des inédits : scenarii, découpages techniques, correspondances, textes, manuscrits, plans de montage, entretiens, films, photographies (DVD).

***

De sa naissance à Madagascar, Tananarive, le 10 octobre 1913 jusqu’à son décès à Paris le 6 juillet 2005, Claude Simon aura traversé un XXe siècle de violences et de péripéties. Longtemps, il portera le « traumatisme du survivant » :

« « Survivant, Claude l’aura été à plus d’un titre. D’abord de ce frère aîné (…) Puis du père, mort au champ d’honneur (…) dans l’hécatombe de 1914, le 27 août (…) Puis de la mère qui succombe à un cancer, le 5 mai 1925, alors qu’il est dans sa douzième année, le laissant seul, tragique descendant d’une famille fantomatique et le dernier porteur du nom des Simon qui ont fait souche à Arbois, Jura ».[5]

(…)

« … une fois encore le survivant de son régiment anéanti lors de l’offensive allemande de mai 1940 ».[6]

Plusieurs périodes de la vie de Claude Simon sont relatées : son parcours scolaire au Collège Stanislas, à Paris, en 1925 (année du décès de sa mère, Suzanne Simon) ; son incorporation au 31ème régiment de dragons (1934) ; témoin d’une révolution : la guerre civile à Barcelone (1936) ; son voyage dans l’Europe au printemps 1937 « à travers des pays au bord de la guerre, l’Allemagne, la Pologne, l’URSS jusqu’à Odessa, puis le retour sur Paris, par la Turquie, la Grèce et l’Italie »[7] ; sa captivité (suivie de son évasion) au camp Stalag IV B, à Mühlberg, le 27 mai 1940. Ce seront autant d’évènements éprouvants qui vont nourrir son œuvre romanesque, en même temps qu’ils agiront sur la conscience et la maturité politique de Claude Simon.

« Comme pour son comportement pendant la guerre d’Espagne et pendant la seconde guerre mondiale, Claude Simon a toujours veillé à la sobriété du récit concernant son rôle dans la Résistance, craignant l’interprétation hyperbolique, voire la surenchère des clichés. Il s’est ainsi efforcé de rappeler qu’il était « bien sûr antiallemand et surtout anti-nazi mais ne brûlant pas d’un héroïque patriotisme » … ».[8]

***

Pour qui n’ignore pas « son intelligence d’observation sur le vif des situations » et sa sensibilité visuelle, au début des années 30 Claude Simon est étudiant en cubisme, découvre le surréalisme au cinéma (avec l’œuvre de Luis Buñuel). L’expérience de la peinture se révélant « décisive pour sa conception du travail d’écrivain : il sera celui qui écrit avec l’exigence de composition du peintre, et suivant une sensibilité rare aux matières et aux couleurs ».[9]

L’abandon de la peinture au début des années 50, une plus large place sera ainsi donnée à la littérature. Lectures des deux géants que furent Proust et Joyce, leçons d’écriture chez Dostoïevski, il s’ensuit que l’écrivain pour Claude Simon est celui qui – ce seront ses propres dires lors du Discours de Stockholm – « progresse laborieusement, tâtonne en aveugle, s’engage dans des impasses, s’embourbe, repart – et, si l’on veut à tout prix tirer un enseignement de sa démarche, on dira que nous avançons toujours sur des sables mouvants ».[10] Un demi-siècle d’écriture, comme une raison de vivre indiscutable, tout en affrontant et se relevant des périodes les plus noires, celle de la guerre meurtrière, (dont les scandaleux évènements des deux journées du 16 et 17 mai 1940 relatés par l’écrivain dans une lettre du 17 février 1993), puis celles de la maladie et du suicide de sa première épouse Renée Lucie Clog.

L’écriture chez Claude Simon c’est une écriture en autodidacte, mais c’est aussi cette réalité de l’écriture, telle qu’on peut la lire dans sa préface à Orion Aveugle :

« Avant que je me mette à tracer des signes sur le papier, il n’y a rien, sauf un magma informe de sensations plus ou moins confuses, de souvenirs plus ou moins précis accumulés, et un vague – très vague – projet ».[11]

***

Autre volet de cette passionnante biographie, celui des années de « compagnonnage » et des années d’opposition au Nouveau Roman.

Si la littérature a ses sujets de discorde, ce qui noue Claude Simon à la littérature, et plus exactement au plaisir de l’écriture, ce n’est jamais selon Mireille Calle-Gruber qu’une « indéfectible alliance avec le vivant ». Il s’agit de n’être attaché à aucun camp, à aucune théorie littéraire, préserver son autonomie d’écrivain, et veiller à ce que la fonction littéraire ne soit en aucune manière prétexte à une fonction sociale ou autrement agissante à des fins politiques. M. Calle-Gruber reprend alors le différend qui opposait l’écrivain Claude Simon au philosophe militant Jean-Paul Sartre ; Sartre, dont l’imposture et la démagogie du il importe peu que la littérature soit dite ou non « engagée » : elle l’est nécessairement déclencheront une série de confrontations, à commencer lors de la table ronde organisée par l’Union des étudiants communistes en 1964 sur le thème « Que peut faire la littérature ? » rassemblant les intellectuels et les Nouveaux Romanciers, parmi lesquels Alain Robbe-Grillet accusé par Sartre de ne pouvoir être lu dans un pays sous-développé. Claude Simon, qui sera un temps assez proche des idées du Nouveau Roman, marquera alors son opposition au positionnement idéologique du philosophe, notamment dans le fameux « Pour qui donc Sartre écrit ? » (L’Express, 28 mai 1964, p.32)

Une vie d’écrivain n’est-ce pas aussi pour Claude Simon de faire face, sans la moindre complaisance et non sans une certaine ironie mordante, aux griefs éditoriaux, médiatiques, aux critiques retorses et assassines, et autres « violences passionnelles » du monde littéraire.

Après moult controverses qui l’éloigneront du Nouveau Roman, un autre feu de discorde : celui d’avoir signé la fameuse Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la Guerre d’Algérie,[12] signature qui sera suivie d’une inculpation de l’écrivain en octobre 1960.

N’est-ce pas une certaine éthique qui donnera à Claude Simon de faire cavalier seul, son autonomie à jamais préservée par l’écriture de romans (tous reconnus comme de véritables chefs-d’œuvre) et par maints déplacements, en France et à l’étranger, liés à une activité effrénée de conférencier.

Quand Alain Robbe-Grillet affirmait que la meilleure récompense pour un écrivain jugé illisible est d’être lu, n’y a-t-il pas eu meilleure récompense pour Claude Simon que l’attribution du Prix Nobel de Littérature, et à l’occasion de son allocution prononcée devant l’Académie suédoise (les 9 et 10 décembre 1985) de mesurer l’émotion de l’écrivain à l’entendre dire :

« Je suis maintenant un vieil homme, et, comme beaucoup d’habitants de notre vieille Europe, la première partie de ma vie a été assez mouvementée : j’ai été témoin d’une révolution, j’ai fait la guerre dans des conditions particulièrement meurtrières (j’appartenais à un de ces régiments que les états-majors sacrifient froidement à l’avance et dont, en huit jours, il n’est pratiquement rien resté), j’ai été fait prisonnier, j’ai connu la faim, le travail physique jusqu’à l’épuisement, je me suis évadé, j’ai été gravement malade, plusieurs fois au bord de la mort, violente ou naturelle, j’ai côtoyé les gens les plus divers, aussi bien des prêtres que des incendiaires d’églises, de paisibles bourgeois que des anarchistes, des philosophes que des illettrés, j’ai partagé mon pain avec des truands, enfin j’ai voyagé un peu partout dans le monde … et cependant, je n’ai jamais encore, à soixante-douze ans, découvert aucun sens à tout cela, si ce n’est, comme l’a dit, je crois, Barthes après Shakespeare, que « si le monde signifie quelque chose, c’est qu’il ne signifie rien » - sauf qu’il est. »[13]

Nathalie Riera, octobre 2011

Les carnets d'eucharis

[2] Mireille Calle-Gruber, Claude Simon Une vie à écrire, Editions du Seuil/Biographie, 2011 - p. 440

[3] France-Culture :Alain Veinstein reçoit Mireille Calle-Gruber, - auteur de Claude Simon. Une vie à écrire (Seuil) http://www.franceculture.com/player?p=reecoute-4299317#reecoute-4299317

[4] Mireille Calle-Gruber, Le récit de la description (ou de la nécessaire présence des demoiselles allemandes tenant chacune un oiseau dans les mains, Gallimard/La Pléiade, 2006 – p. 1527

[13] Claude Simon, Discours de Stockholm, Gallimard/La Pléiade, 2006 – p. 897/898

Mireille Calle-Gruber est Professeur à La Sorbonne Nouvelle - Paris III en Littérature française, et directrice de l’Equipe de Recherche « Etudes Féminines » (Paris VIII - Paris III). http://fr.wikipedia.org/wiki/Mireille_Calle-Gruber

■ SITES A CONSULTER :

France-Culture/Du jour au lendemain Alain Veinstein (09/09/11) : http://www.franceculture.com/player?p=reecoute-4299317#reecoute-4299317

Editions du Seuil : http://www.seuil.com/livre-9782021009835.htm

22:47 Publié dans Claude Simon, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : claude simon, mireille calle-gruber |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte - Trésors insolites des Musées de France

Lecture critique de Claude Darras

Trésors insolites : un livre d'art et de curiosités

J’ose prétendre que cet ouvrage-là est un livre d’exception. Il n’en copie aucun autre et il mériterait à coup sûr d’être imité. Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte, ses auteurs (attachés à la Réunion des musées nationaux), ont parcouru la France des musées à la recherche d’œuvres diverses, peinture, dessin, sculpture, tapisserie, architecture, mobilier, gravure, des objets remarquables dont ils ont souhaité raconter l’histoire. Les critères de sélection postulent de divulguer des anecdotes inédites, étranges, surprenantes, insolites ; aussi les découvertes les plus inattendues sont-elles offertes au lecteur au gré d’un parcours muséal (150 lieux) jalonné de 201 œuvres originales que ce beau livre de curiosités dissèque pour mieux expliciter.

En parfaits iconoclastes, nos deux guides associent une érudition de bon aloi à une fantaisie pétillante. Savamment argumentée, l’analyse critique des « Trésors insolites des musées de France » épingle la sacro-sainte postérité, coiffe du bonnet d’âne des historiens trop zélés, corrige plus d’une interprétation gravée dans les dictionnaires et réhabilite des petits ou de grands maîtres que les caprices de leurs contemporains ont effacés de la mémoire patrimoniale. 201 œuvres insolites ? L’embarras du choix préside à la constitution d’un florilège. Tentons néanmoins l’exercice.