07/09/2015

Italo Calvino, Ermite à Paris (éditions NRF Gallimard, 2014)

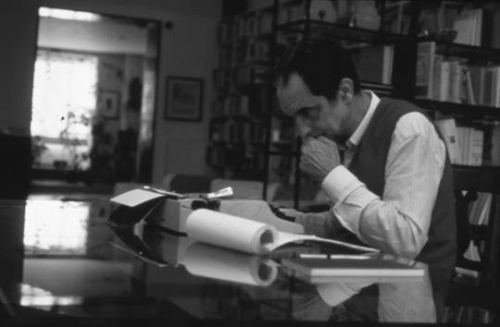

Italo Calvino

« Les histoires que j’aime raconter sont toujours des histoires de recherche d’une intégration, d’un achèvement humain, auxquels parvenir à travers des épreuves à la fois pratiques et morales, au-delà des aliénations et des réductions imposées à l’homme contemporain. Je crois que c’est là qu’il faut chercher l’unité poétique et morale de mon œuvre. »

I. Calvino, Ermite à Paris (Pages autobiographiques), Nrf Gallimard, 2014 – (p. 21) –

« (…) si nous avons la capacité de penser en termes non nationaux mais mondiaux (c’est le minimum que l’on puisse demander à l’ère interplanétaire), nous pourrons être non pas des pions passifs de l’avenir, mais ses véritables ‘inventeurs’. »

I. Calvino, Ibid., (p.164)

■■■

« Ermite à Paris, Pages autobiographiques » réunit 19 textes d’Italo Calvino, dont un inédit « Journal américain » et un récit du même nom « Ermite à Paris » (publié en tirage limité en 1970). Le « Journal américain, 1959-1960 », au-delà d’un ensemble de lettres adressées à son ami Daniele Ponchiroli, est un document autobiographique « essentiel », selon Esther Calvino : « l’autoportrait le plus direct et le plus spontané ».[1]

Une naissance en 1923 à Santiago de las Vegas, petite ville cubaine de la Havane ; une enfance sur la côte Ligure, à San Remo ; puis un premier roman, en 1947, « Le sentier des nids d’araignée », Calvino connaîtra également une vie de résistant sur une dizaine d’années d’appartenance au Parti Communiste Italien (PCI). Il aurait pu choisir Milan, Rome, Florence, lui qui a passé enfance et adolescence sur une terre, la Ligurie « qui n’a d’une tradition littéraire que quelques fragments ou allusions »,[2] Calvino se fait « oiseau migrateur » et choisit Turin comme terre d’adoption – avant lui, l’écrivain et théoricien politique Antonio Gramsci se fera aussi Turinois d’adoption –. Le premier texte « Étranger à Turin » donne le ton, informe déjà le lecteur de la personnalité de l’écrivain. Pourquoi cette ville italienne plutôt qu’une autre ville ? Calvino est clair dans ses choix. En quelques lignes et en évoquant Piero Gobetti (« Turinois de pure tradition ») son choix repose sur son attrait pour « le Turin des ouvriers révolutionnaires (…) le Turin des intellectuels antifascistes ».[3] Ce sera l’attirance d’un Turin en rapport à une image « morale et civique » qu’il s’en fait. Mais Calvino connaît aussi un Turin littéraire de par son amitié avec Cesare Pavese. Comme il l’écrit, l’enseignement de Turin c’est en même temps et aussi l’enseignement de Pavese :

« Il est vrai que ses livres ne suffisent pas à rendre une image achevée de sa personne : parce que, chez lui, ce qui était fondamental c’était l’exemplarité du travail – voir comment la culture de l’homme de lettres et la sensibilité poétique se transformaient en travail productif, en valeurs mises à la disposition du prochain, en organisation et commerce d’idées, en pratique et école de toutes les techniques qu’implique une civilisation culturelle moderne ».[4]

La vie dans la région du Piémont sera pour Calvino marquée par Pavese. Ce sera entre les deux hommes une amitié sans pareil. D’autres écrivains auront aussi leur importance, à des degrés variables : Alberto Moravia, Mario Tobino, Carlo Levi, et parmi ses écrivains de prédilection : Ernest Hemingway, Thomas Mann, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Saul Bellow…

La passion de la politique, le journalisme (il écrit dans l’Unità), la littérature (il est rédacteur à la maison d’édition Einaudi en 1947), toutes ces activités participent à sa formation intellectuelle. À travers les lettres du « Journal américain », Calvino nous parle de sa « tâche d’ambassadeur de la culture italienne d’opposition » dans une Amérique où la bonne littérature est clandestine « dans les tiroirs d’auteurs inconnus », confie t-il. [5] Dans chaque ville visitée ou approchée des Etats-Unis (New York, Middle West, Californie, San Francisco, South West), Calvino se refuse à l’écriture de description de paysage, de monument ou de parcours touristique de la ville, peut-être du fait qu’il considère ce pays « d’une platitude sans issue »[6] : « Ces paradis terrestres où vivent les américains, je n’y vivrais pas, même mort ».[7] Il reconnait cependant en la ville de San Francisco être « la seule ville américaine qui ait une ‘personnalité’ au sens européen »[8]. Los Angeles, selon lui, demeure « le véritable paysage de l’Amérique ». Tout ce que voit Calvino passe au tamis de la critique, comme après sa visite d’un ranch en Californie. Nous sommes alors en 1960, quand il écrit :

« Toujours sans êtres humains, comme d’habitude dans l’agric. américaine : tout est fait par des machines, même le gaulage des noix. La récolte des oranges, en revanche, est confiée à un syndicat de Mexicains spécialisés. Là aussi j’ai vu des cow-boys, ils passaient entre des palissades qui, sur des étendues immenses, enclosent les vaches : elles ruminent, ennuyées, les aliments synthétiques qui leur arrivent par des conduits et qui sont dosés comme il faut par un moulin spécial. Jamais de leur vie les vaches ne verront une prairie, pas plus que les cow-boys. »[9]

L’intelligence « éclairante » de Calvino ne fait pas de place à la fioriture ou à la démesure de la pensée, les observations reposent sur des situations réelles, rapportées avec précision, comme cette journée du 6 mars 1960, à Montgomery, Alabama : « C’est une journée que je n’oublierai pas tant que je vivrai. J’ai vu ce qu’est le racisme, le racisme de masse, accepté comme une des règles fondamentales de la société. »[10]

Le 7 mars 1960, l’écrivain traverse l’Alabama et la Géorgie en autobus « à travers la campagne pauvre, les masures en bois des Noirs, les little towns désolées – on peut tristement constater que l’économie américaine n’a pas la moindre aptitude à résoudre les problèmes des zones sous-développées ; tout ce qui a été fait l’a été au temps du New Deal (…) et la prostration économique du Sud saute aux yeux (…) ».[11] Si Calvino se refusait d’écrire un livre sur l’Amérique, il n’a pas hésité à reconsidérer la question : « les livres de voyage sont une façon utile, modeste, mais pourtant complète, de faire de la littérature ».[12]

« Le communiste pourfendu » est le titre donné à un entretien de Carlo Bo avec Italo Calvino, le 28 août 1960. À la question de savoir si le fait de voyager est profitable pour un écrivain, nul doute : « Humainement, mieux vaut voyager que rester chez soi. D’abord vivre, ensuite philosopher et écrire. Il faudrait avant tout que les écrivains vivent avec une attitude à l’égard du monde qui corresponde à une plus grande acquisition de vérité. C’est ce quelque chose, quel qu’il soit, qui se reflètera sur la page et sera la littérature de notre temps ; rien d’autre. »[13] Dans ce même entretien, Calvino évoque ses « souvenirs de ligurien », son histoire politique qu’il définit comme être « d’abord une histoire de présences humaines ». Son adhésion au communisme ne prend appui sur aucune motivation idéologique, il s’agit plutôt pour lui « de partir d’une tabula rasa ». Communisme et anarchisme = recommencer à zéro. Mais Calvino démissionne du PCI l’été 1957, la politique ne sera plus pensée « comme une activité totalisante » : « Je pense aujourd’hui que la politique enregistre avec beaucoup de retard des choses qui se manifestent dans la société par d’autres biais et j’estime que souvent la politique réalise des opérations abusives et mystificatrices ».[14] Il quittera donc le Parti pour continuer la politique autrement, et ce en qualité de franc-tireur.

Une jeunesse sous le fascisme laisse des traces, « une ligne de jugement ne se forme qu’avec les années ».[15] Son premier souvenir politique (nous sommes en 1939) sera celui d’un socialisme frappé par des bandes fascistes organisées, les Squadristi. Périlleuse entreprise que celle d’écrire des souvenirs autobiographiques. Calvino se gardait de cette erreur commune à bien des écrivains, « la tendance à présenter sa propre expérience comme l’expérience ‘moyenne’ d’une génération et d’un milieu donnés, en faisant ressortir les aspects les plus communs et en laissant dans l’ombre ceux qui sont plus particuliers et plus personnels (…) Je voudrais à présent mettre l’accent sur les aspects qui s’écartent le plus de la ‘moyenne’ italienne, parce que je suis convaincu que l’on peut tirer toujours plus de vérité de l’état d’exception que de la règle ».[16] Les « Pages autobiographiques » s’élaborent autour de deux figures tutélaires : le père et la mère définis comme des « libres-penseurs ». Le conditionnement familial est un des éléments qui a conduit Calvino « à partager spontanément des opinions antifascistes, antinazies, antifranquistes, antibelliqueuses et antiracistes ».[17] L’engagement dans la lutte politique sera une réponse à un autre type de conditionnement, celui du « conditionnement historique ». L’expérience de l’histoire pour toute la génération d’Italo Calvino se démarque des générations précédentes. Sa génération « a été précocement dotée de ce sentiment de la continuité historique qui fait du véritable révolutionnaire le seul « conservateur » possible, c’est-à-dire celui qui, dans la catastrophe générale des vicissitudes humaines abandonnées à leur impulsion biologique, sait choisir ce qui doit être sauvé, défendu, développé, ce qui doit fructifier ».[18] Jusqu’à la fin de sa vie, Italo Calvino aura une haute reconnaissance pour « l’esprit partisan » qui, à son goût, répond à « une attitude humaine sans égale pour se mouvoir dans la réalité contrastée du monde ».[19]

« Ai-je été stalinien moi aussi ? » fait un retour sur les désillusions d’un communisme nouveau, et « Les portraits du Duce » nous parlent des vingt premières années de la vie de Calvino passées avec le visage de Mussolini : les portraits du Duce envahissent toute la sphère publique.

Après un idéal politique sans lendemain, il semble que chez Calvino il n’y ait pas eu de place pour un idéal littéraire. Dans un entretien avec Maria Corti, Calvino cite un extrait de « Giorni aperti » de Giorgio Caproni, un des auteurs qui l’aura le plus marqué, en réponse à ce que pourrait être son « idéal d’écriture ». Si le rêve de Calvino était d’avoir l’illusion d’être invisible dans une ville de n’importe quel pays, l’invisibilité semblait alors sonner chez lui comme un « idéal d’écrivain » :

« Je crois que la condition idéale de l’écrivain est (…) proche de l’anonymat ; c’est alors que l’autorité maximale de l’écrivain se développe, quand il n’a pas de visage, de présence, mais que le monde qu’il représente occupe tout le tableau (…) Aujourd’hui, au contraire, plus l’image de l’auteur envahit le terrain, plus le monde qu’il a représenté se vide ; puis l’auteur aussi se vide, et de tous les côtés il ne reste que le vide. »[20]

Septembre 2015 © Nathalie Riera – Les carnets d’eucharis

CONSULTER Site de l’éditeur

Editions Gallimard

| © http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Du-monde-entier/Ermite-a-Paris

![]() TELECHARGER & IMPRIMER L’ARTICLE

TELECHARGER & IMPRIMER L’ARTICLE

| © Nathalie Riera_Italo Calvino_Les carnets d'eucharis 2015.pdf

19:50 Publié dans Italo Calvnio, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.