10/04/2020

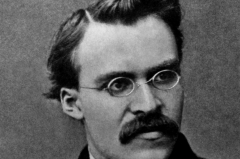

NIETZSCHE, Lettres d'Italie (Note de lecture de Nathalie Riera)

NIETZSCHE

Lettres d’italie

Nietzsche, Lettres d’Italie, paru aux éditions Nous, nous livre un choix de plus de 100 lettres écrites par Nietzsche durant ses différents séjours dans le sud de l’Europe, principalement en Italie, de 1872 à 1888. La traduction de ces correspondances est assurée par Florence Albrecht et Pierre Parlant.

Mener une vie de « Fugitivus errans » – terme employé par Nietzsche dans une lettre à Paul Rée, fin juillet 1879 – répond avant tout du souci d’être rentable à soi-même. Volonté assurément guidée par son état de santé fluctuant mais aussi par l’impératif de s’assurer la tranquillité d’esprit : « vivre des aventures durant quelques années, pour donner à mes pensées du temps, du silence et un terreau frais ».

Le philosophe a quitté l’université de Bâle pour une vie de solitude et de voyage, se contentant de vivre dans de modestes pensions et hôtels, avec l’Italie comme nouveau territoire. Chiavenna, Gênes, Sorrente, Lugano, Venise, Recoaro, Messine, Rapallo, Rome, Florence, Ruta en Ligurie, Cannobio et Turin : autant « de nouveaux territoires, c’est-à-dire de nouvelles hypothèses de vie » (Pierre Parlant). Une vie en ermitage pour se procurer une santé, mais aussi pour éviter d’éveiller en soi « le mauvais génie de l’impatience ». Un tel choix n’est cependant jamais signe d’immobilisme chez Nietzsche. Marcher de longues heures comme à Sorrente, sur les « chemins tranquilles dans la pénombre » ou comme à Venise, là où « rien que des ruelles ombragées »… « Je vais ! Oui, je marche beaucoup ! Et je grimpe aussi ! »… « – j’ai besoin de mes 6-8 heures de marche en pleine nature ».

Toujours l’importance du chemin chez Nietzsche, le chemin vers la santé. S’il doit supporter des migraines intempestives et des troubles de la vue, ce sera « sans pour autant perdre nécessairement le goût de vivre ». Endurer mais non sans le dessein de « ramener à l’équilibre mon bateau de vie »… « c’est un tour de force et non des moindres : vivre et ne pas s’aigrir ».

Des séjours entrecoupés à Gênes, la grande ville marine va offrir à Nietzsche une proximité avec lui-même. Heureux enthousiasme aussi à l’idée de « continuer de vivre sous la protection de mes saints patrons du lieu, Colomb, Paganini et Mazzini ». L’étendue ouverte devant lui et sa chambre « très claire, très haute », tout est réuni pour avoir bon effet sur son humeur, mais la cité génoise ne sera pas promesse à recouvrer meilleure santé. Il ne suffit pas d’un ciel lumineux pour influer sur elle et sur son humeur. Il lui faut alors poursuivre son errance sur le littoral italien, la Suisse, et la Côte d’Azur. À Messine, le 8 avril 1882 : « je suis arrivé à mon “bout du monde” où, selon Homère, le bonheur doit habiter »… « Rome n’est pas un endroit pour moi »… La Spezia, le 13 octobre 1883 : « je ne sais toujours pas où demeurer ». La ville de Florence ne lui convient pas davantage, « elle est bruyante, pavée de manière inégale et les routes sont pleines de dangers pour moi ». À partir de 1881 jusqu’en 1888, tous ses étés se passeront à Sils-Maria, en Haute-Engadine.

Si Gênes, ville toute « débordante de force vitale » est ce qui lui est arrivé de mieux, sa reconnaissance pour la ville de Turin sera sans précédent. Ville qui lui sera « infiniment sympathique (…) Un paradis pour les pieds, pour mes yeux aussi ! »… « Turin ? C’est une ville selon mon cœur ». Son séjour dans la capitale du Piémont se passera sans accrocs, la ville produit sur lui « l’effet d’un flux de vie certain »… rien d’oppressant mais plutôt « un grand luxe d’espace partout » et où même les vents du nord ne sauraient le déchanter. L’enjouement et l’engouement au rendez-vous, Turin comptera parmi sa troisième résidence après Sils-Maria et Nice.

On sait aussi de son séjour turinois son incroyable productivité : Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Ecce Homo et Nietzsche contre Wagner. 1888 sera l’année la plus féconde, dans une chambre via Carlo Alberto, n°6, piano quarto, avec pour vis-à-vis le sublime Palazzo Carignano : « Tout avance continûment dans un tempo fortissimo de travail et de bonne humeur »… À son ami Henrich Köselitz (de son surnom Peter Gast ou Pietro Gasti), le vendredi 20 avril 1888 : « Turin, cher ami, est une découverte capitale (…) Dans l’annuaire des adresses, on trouve 21 compositeurs, 12 théâtres, une accademia philarmonica, un lycéum de musique et un nombre énorme de professeurs de tous les instruments. Moralité : presque un lieu fait pour la musique ! – Les vastes et hauts portici sont une fierté : ils s’étendent sur 20 020 mètres, c’est-à-dire deux bonnes heures de marche. De grandes librairies trilingues. Je n’ai encore rien rencontré de semblable. »

Parmi ses correspondants les plus importants, nous retiendrons le compositeur Henrich Köselitz et le théologien Franz Overbeck. Plusieurs lettres également à sa mère Franziska et sa sœur Elisabeth qu’il n’épargnera pas dans un célèbre passage d’Ecce Homo : « Quand je cherche mon plus exact opposé, l’incommensurable bassesse des instincts, je trouve ma mère et ma sœur, – me croire une parenté avec cette canaille serait blasphémer ma nature divine ».

La traîtrise familiale sera sans précédent. L’œuvre même de Nietzsche déformée par la sœur qui, mariée avec Bernhard Föster, un « idéologue pangermaniste et antisémite », profitera de son internement pour monter les Archives Nietzsche et sous sa seule autorité donner naissance à la première grande édition des œuvres de son frère. Il s’ensuivra, comme on le sait, une récupération par les nazis dont il faudra attendre en France le travail de réhabilitation de l’œuvre mené par Georges Bataille : montrer que Nietzsche n’avait que profond dégoût pour ces « maudits groins d’antisémites ». « Les gens comme ma sœur sont nécessairement les ennemis irréductibles de ma pensée et de ma philosophie ».

En parallèle à ces lettres et avant d’apporter une conclusion à cette note, j’aimerais citer Clément Rosset qui dans La force majeure regrettait que les « préoccupations » des commentateurs de Nietzsche soient « complètement étrangères à ce qui intéresse Nietzsche ». Il leur reprochera en effet d’effacer l’originalité et la portée de la pensée nietzschéenne « en assimilant ce que pense Nietzsche à ce qui les préoccupe eux-mêmes »… « Cette manière moderne d’ignorer Nietzsche par le biais d’un commentaire enthousiaste soit du fait que Nietzsche ne pense pas, soit du fait qu’il pense dans le sillage d’une modernité post-hégélienne, équivaut évidemment à une fin de non-recevoir (…) Il y aurait sans doute à s’interroger sur les causes d’une telle fin de non-recevoir, qui persiste près d’un siècle après la mort de Nietzsche. La raison fondamentale de ce rejet me paraît résider en ceci que tout discours totalement affirmateur, comme l’est celui de Nietzsche ou comme le sont ceux de Lucrèce et de Spinoza, est et a toujours été reçu comme totalement inadmissible. Inadmissible non seulement aux yeux du plus grand nombre, comme l’insinuait Bataille dans son livre sur Nietzsche, mais aussi, et je dirais plus particulièrement, aux yeux du petit nombre de ceux qu’on appelle les "intellectuels" »[1].

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera, avril 2020.

ǀ NIETZSCHE, Lettres d’italie, Éditions nous, 2019

[1] Clément Rosset, La force majeure, Les Éditions de Minuit, 1983 in « Notes sur Nietzsche », pp. 33/34.

22:07 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, Nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/09/2017

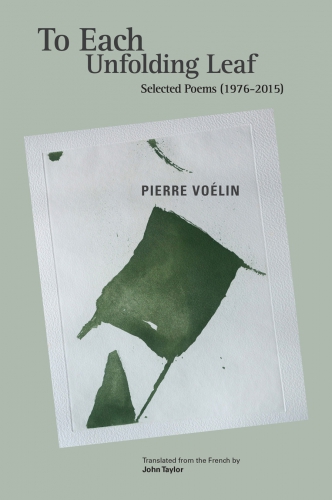

To Each Unfolding Leaf

Pierre Voélin

To Each Unfolding Leaf

To Each Unfolding Leaf est une anthologie américaine proposée et dirigée par John Taylor. Son choix est porté sur une partie de l’œuvre poétique de Pierre Voélin, depuis ses premiers recueils – Sur la mort brève (1984) et Les Bois calmés (1987) – jusqu’aux plus récents – Y (2015) et Des voix dans l’autre langue (2015). Les poèmes sélectionnés s’étendent sur quatre décennies, de 1976 à 2015.

Ainsi que le souligne John Taylor, si Pierre Voélin est sans conteste l’une des figures les plus importantes de la poésie contemporaine suisse francophone, il reste toujours très peu connu des pays anglophones. J. Taylor assure une longue introduction en même temps que la traduction (du français à l’anglais) de l’ensemble paru récemment à New York chez l’éditeur Paul Roth de Bitter Oleander Press.

Né en 1949, à Courgenay, dans le Jura, Pierre Voélin dira être « Suisse par inadvertance ». À ce propos, J. Taylor nous met en garde, ce serait une grave erreur de lire la poésie de P. Voélin dans un contexte littéraire exclusivement suisse. Parmi les influences poétiques de sa jeunesse, on peut allégrement citer, au premier chef René Char, puis Henri Michaux et Francis Ponge, sans omettre son admiration pour Jacques Dupin et Jean Grosjean.

Sur cette étendue de 40 années de poésie, les paysages évoluent dans leurs particularités, nous assurant que le pouvoir de la poésie est d’être toujours « ce mince filet d’eau que l’on continue d’entendre au cœur de la nuit ». P. Voélin est particulièrement sensible aux tragédies de l’Histoire (les génocides de la Shoah, du Rwanda, la guerre en ex-Yougoslavie) et à la nuit des poètes qui ont souffert de l’enfer de leur temps (Akhmatova, Mandelstam, Celan…). Marion Graf précise que « La diction de Voélin, brisée, étincelante, elliptique, reste marquée par la fréquentation décisive de ces poètes ». Pour René Char, nous rappelle P. Voélin, le poète est le « conservateur des infinis visages du vivant ».

Les poèmes choisis révèlent des thèmes récurrents, comme l’exaltation de l’amour (et la perte), le rapport de l’individu à la nature (et particulièrement à l’environnement rural), les possibilités d’une quête spirituelle au cœur du monde contemporain… Dans son rapport au monde, le poète reconnait entretenir « un rapport panique… Il y a une intensité, une urgence ». De fait, ce rapport donne à sa poésie d’être ancrée dans le réel « où il n’y a pas de gras, mais de l’os, de la structure », dit-il.

Les 8 sections de l’anthologie nous font entendre une poésie que le seul mot de « lyrique » ne suffirait pas à définir, les poèmes étant conduits par une profonde empathie pour le monde du vivant, et envers quoi le poète veut tenir parole, faire tenir la parole debout, l’écriture en recours, à ne cesser de louer (pour ne pas oublier) les victimes et les opprimés de l’Histoire. « Écriture (…) établissant, / rétablissant partout sur les vieilles terres d’Europe le cadastre du feu ». Mais plus encore : « Écriture comme on partage le pain et le sel. » Le texte « Des cris et du silence », écrit en 1994, porte une épigraphe en hommage aux habitants de Sarajevo, du temps de la Bosnie assiégée par l’armée serbe.

Le poème « Nuit du premier Novembre » est dédié à Paul Celan, le poète est ici célébré au cœur d’une écriture amie : « Il rouvre encore les pages noires de l’ortie / avant que d’un coup ne l’embarque un fleuve ». Le poème « Les Bois Calmés » s’adresse à Pierre Chappuis, l’ami proche : « Douleur est l’autre voix qui nous rassemble ». Si la toponymie est la poésie des géographes, elle est aussi celle des poètes. Une note de Pierre Voélin nous apprend que Les Bois Calmés est une localité que l’on peut trouver sur la carte de France, quelque part en Franche-Comté. Il précise : « c’est un lieu-dit repéré sur la carte au 25/000 millième lors de mes nombreuses promenades de l’adolescence dans ce coin de pays – ce doit être un angle de forêt, et un bout de pré où paissent des vaches de la race montbéliarde, à grandes taches rouges sur le ventre, le dos, le haut des pattes ». Pierre Voélin se définit « comme un poète frontalier, un poète français de la façade est de l’Hexagone ».

L’Arménie comptera parmi ses pays d’élection. Il dit avoir rêvé d’un voyage en Arménie en découvrant le texte éponyme d’Ossip Mandelstam, dans la traduction d’André du Bouchet. C’est en 2009 qu’il y met les pieds, en compagnie de quelques amis. Et c’est à cette occasion qu’il écrit « Le poème en Arménie : notes ».

Avec To Each Unfolding Leaf, nous entrons dans les sous-bois et les hauts-plateaux de la langue. Poésie qu’on peut dire vallonnée, en rien étale, d’où la langue est « langue contournée / debout dans le chêne / … et si longtemps perdue ». Paysages accidentés d’où écouter dans leur étrange consonance « le myosotis poudreux de la douleur ». Le froid accompagne toute parole, écrit Pierre Voélin, « Je chante avec les pousses du froid / et les ramures et le noir d’écorce ». Puis, « l’esprit s’ouvre à des puis de neige (…) / Février jette sur la neige une poignée d’abeilles ». Et enfin, « Vivre de ce peu – de cette lumière de neige / de ce rien qu’offre la neige ».

Y, séquence écrite entre 2011 et 2013, a pour légende un extrait de la Vita Nuova de Dante. Y voir peut-être comme une espérance toujours possible, entre les nœuds et les décousus de la nuit, qui donne aux fleurs les plus « accourcies » d’encore pouvoir fleurir et au cœur de pareillement battre « en son jardin de graines ». Dans l’épissure du monde, « l’exil infini de l’amour ».

« Amour que j’appelle … / Que les pluies viennent te prendre par la taille / qu’elles célèbrent ton pas d’amoureuse / la menuiserie de ta gorge ».

08/09/2017

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera

ǀ SITE : bitter oleander press (bop)

Cliquer ICI

15:17 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pierre Voélin | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

05/02/2017

Les Carnets d'Eucharis N° 50 - automne 2016-hiver 2017

- ●●●●●●●●

Poésie | Littérature Photographie | Arts visuels

- ●●●●●●●●

COUVERTURES © Nathalie Riera, 2016

| Photographies numériques

■■■

[sommaire]

PHOTOGRAPHIE

LOTTE JACOBI

&

Nathalie Riera

fish & fishes

[AUPASDULAVOIR]

Du côté de la poésie&de la prose

MARTINE KONORSKI [Poème pour Agota Kristof & Adesso… maintenant / une ballade italienne]

DAPHNÉ VAN HANSEN [La partie blanche – extraits]

ISABELLE LAGNY [Poèmes divers]

ÉTIENNE FAURE [Cellules de dégrisement – extraits]

CHARLES REZNIKOFF Rythmes 1 & 2

---------------------- ●●●-------------

AGOTA KRISTOF

Clous

LUCIAN BLAGA

Les poèmes de la lumière

DJUNA BARNES

Almanach des Dames

[TRADUCTIONS]

-------------- ●●●-------------

GABRIELLA MALETI [traduit par Sarah Ventimiglia, Laure Cambau et Mia Lecomte]

[Clairvision]

-------------- ●●●------------- [Notes monochromes de Jacques Sicard]

[des lectures/des portraits]

[Claude Dourguin, Chemins et routes] par Myrto Gondicas

[Charles Reznikoff] par Nathalie Riera

[NOUVELLESPARUTIONS]

JOSÉ CORTI – ZOÉ – JACQUES ANDRÉ – L’AIRE – ISABELLE SAUVAGE…

Philippe Beck – Agota Kristof – Vladimir Martinovski – Laurence Verrey – Anne Calas…

---------------------- ●●●-------------

[télécharger]

| Format revue numérique ICI

17:04 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/06/2016

Les Carnets d'Eucharis N°49 (Printemps-été 2016)

en ligne

■■■

COUVERTURES © Claude Brunet & Nathalie Riera, 2016

| Photographies numériques

PHOTOGRAPHIE

ROGER SCHALL

Nathalie Riera SHELLS & SHELLS

[AUPASDULAVOIR]

Du côté de la poésie&de la prose

MARIO URBANET [Le chant du Darric – extraits]

NATHALIE RIERA [Mémoire d’atelier – extraits]

- ●●●

JORGE LUIS BORGES

Poèmes d’amour

---------------------- ●●●-------------

PAUL CELAN

Renverse du souffle

ILSE AICHINGER

Le jour aux trousses

ETTY HILLESUM

Une vie bouleversée – Journal 1941-1943

[TRADUCTIONS]

-------------- ●●●------------- [Gianni d’Elia & Amelia Rosselli traduits par Jean-Charles Vegliante]

[Clairvision]

---------------------- ●●●------------- [Notes monochromes de Jacques Sicard]

[des lectures/des portraits]

[Jacques Estager, Fée et le Froid] par Nathalie Riera

[Pier Paolo Pasolini, La rage] par Nathalie Riera

[NOUVELLESPARUTIONS]

NOUS/NOW – HERMANN – le NOUVEL ATHANOR – YP∫ILON – ARFUYEN – CHAMP VALLON – PO&PSY ERES…

■■■

Format PDF

17:38 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/05/2016

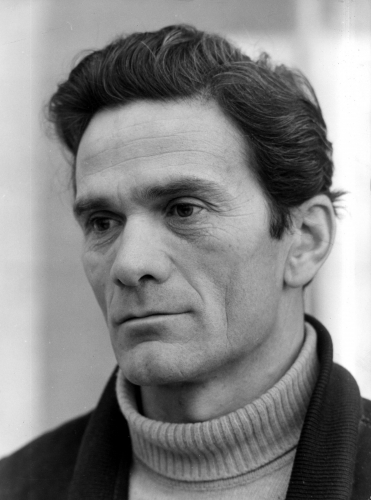

P. P. Pasolini, La rage - éditions Nous, 2016

LA RAGE

La « force diagonale » avec Hannah Arendt, la « Survivance des lucioles » avec Georges Didi-Huberman, « organiser le pessimisme » avec Walter Benjamin… relire ces textes en ces temps où l’on n’a toujours pas « couper la mèche – avant que l’étincelle n’atteigne la dynamite » - revisiter les « Ecrits corsaires » du scandaleux P. P. Pasolini et son célèbre article du 1er février 1975, l’article de son pessimisme définitif et radical : « La disparition des lucioles ». Puis, parmi les nouveautés, « La rage », texte du film « La rabbia », enfin traduit pour la première fois en France aux Editions Nous. Retrouver ici un Pasolini en résistance, allié des minorités, à l’époque des dernières utopies, et avant sa rupture au début des années 1970 avec un cinéma plus métaphorique.

LA RAGE (La Rabbia), film sous-estimé par le grand public, produit par Gastone Ferranti (Directeur de la société Opus Film), est sorti en Italie en avril 1963. Construit à partir d’archives d’actualité des années 1950 et 1960, sa réalisation en deux parties convoque P.P. Pasolini et l’écrivain, journaliste et satiriste Giovannino Guareschi. Les deux hommes, dans leurs visions diamétralement opposées, sont conviés de répondre à la question: «Pourquoi notre vie est-elle dominée par le mécontentement, l'angoisse, la peur de la guerre, la guerre?». Avant la réalisation de ce film, Guareschi n'était pas prévu au projet. Ferranti dirigeait depuis de nombreuses années des images d'actualités non-utilisées qu'il confia à Pasolini pour le montage. Mais la version proposée par le cinéaste - le choix du sujet, le montage et les commentaires - ne sera pas validée. Liés par un contrat, néanmoins les deux hommes s'accorderont à faire suivre la version de Pasolini d'un volet supplémentaire, en le confiant à un autre auteur. Pasolini pensait aux journalistes Montanelli, Barzini ou Ansaldo, mais ce sera l'humoriste réactionnaire Guareschi qui assurera la deuxième partie du film. LA RAGE est en fait deux films en un: un film de Pasolini et un film de Guareschi, aux antipodes l'un de l'autre. La Rage restera en salles à peine quatre jours.

Film italien aujourd’hui presque oublié, en France les Éditions NOUS nous offrent la lecture d’un «journal lyrique et polémique à l’époque des dernières utopies pasoliniennes» (Roberto Chiesi). Comme l’écrivait Alberto Moravia, Pasolini a toujours «fait passer le poétique avant l’intellectuel», la critique littéraire avant l'essai idéologique. Scandaliser, blasphémer, on dira de l’écrivain, du cinéaste et du critique qu’il est «l’homme qui dit tout ce qu’il pense, l’homme de la transparence, de l’athéisme politique. Grâce à quoi, il était devenu une sorte de conscience publique pour les Italiens»[1].

Nous savons que presque toutes les œuvres de Pasolini ont fait l’objet de procès, de condamnations jusqu’à souffrir de la censure. Les insurrections de Pasolini sont nombreuses: contre l’homme-masse, contre le néo-fascisme parlementaire en tant que continuum du fascisme traditionnel, contre le «développement» et la montée du matérialisme capitaliste, contre la fossilisation du langage, contre la télévision qu'il comparait à l'invention d'une nouvelle arme «pour la diffusion de l'insincérité, du mensonge, du mauvais latin»[2]. Du temps des Scritti Corsari Pasolini ne pouvait tolérer l’idéologie hédoniste, car c’était pour lui tolérer « la pire des répressions de toute l’histoire humaine ».

Chacune de ses interventions polémiques pourrait se définir ainsi que ce que lui-même en disait: «d'être personnelle, particulière, minoritaire. Et alors?»[3].

Certaines séquences de LA RAGE seront abandonnées par le producteur, mais seront reprises par Pasolini dans la rédaction définitive du texte littéraire: «Cent pages élégiaques en prose et en vers et un tissu d'images en mouvement, photographies et reproductions de tableaux: dans le laboratoire du film La rage, Pier Paolo Pasolini expérimenta pour la première fois une forme différente de la narration filmique traditionnelle et des conventions du documentaire»[4].

27/05/2016

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera

[1] Pier Paolo Pasolini, Écrits Corsaires, éd. Champs Arts, 2009 – Traduit de l’italien par Philippe Guilhon – Philippe Gavi et Robert Maggioni, p.13.

[2] Pier Paolo Pasolini, La rage, éd. Nous, 2016 – Traduit de l’italien par Patrizia Atzei et Benoît Casas – Introduction de Roberto Chiesi Nouvelle édition en format poche, p.50.

[3] Écrits Corsaires, p.151.

[4] La rage (Roberto Chiesi), p. 7.

ǀ SITE : Les Editions Nous

Cliquer ICI

ǀ LA RABBIA : Le film sur youtube

14:59 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Nous, Pier Paolo Pasolini | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

06/05/2016

Jacques Estager, Fée et le Froid, Ed. Lanskine, 2016

Jacques Estager

Photo © Nathalie Riera, 2012

FÉE ET LE FROID

De Jacques Estager, en poésie, ces quelques recueils depuis 2010 : « Je ne suis plus l’absente », « Deux silhouettes, Cité des Fleurs » (2012) « Douceur » (2013), - trois recueils chez le même éditeur Lanskine – jusqu’à ce tout dernier petit opus Fée et le Froid qu’on pourrait dire de même veine que les précédents, tant la main est parcourue par ce qui ne sera plus retrouvé, par ce qui est fantôme, par ce qui est Fée et Froid, par ce qui s’efface. Parcourir le long chemin du poème pour s’y perdre, se perdre dans la sente du poète qui aime nous perdre, c’est peut-être cela le secret de l’écriture de Jacques Estager. Aucune place à l’analyse, mais plutôt un poème qui s’offre jusqu’à nous appartenir, et ensuite l’invitation à nous en dessaisir totalement : la dissection ne serait que préjudice à notre propre lecture.

Certes « glacées les herbes de la sente », mais il y a la belle nuit, « la nuit fée », ainsi va le monde, tout un autre monde, de notre propre introspection. Toujours écrire toujours plus, quand « la clarté c’était hier », celle de la neige, celle des « reflets de feu dans les vitres ». Fée et le Froid est une constellation de mots-étoiles comme les plus mystérieuses des étoiles filantes, ou des étoiles de mer. Sans oublier que l’étoile est une boule de plasma de même qu’elle possède un champ magnétique. Ainsi le poème est cette étoile à la croisée de nos routes intérieures, ces mêmes routes réempruntées tant et tant de fois ou jamais, et sur lesquelles on s’attarde comme « terres franchies ». L’imagerie de Jacques Estager est comme la nuit, de nulle prétention, la morphologie des phrases participant à ce qui se veut méconnaissable, discordant non par provocation. Mais plutôt une syntaxe rompue à toute bienséance.

Fée et le Froid s’écrie entre « des mondes de détresse » et « la rivière des enfants ». Ce qui fait non pas toute sa contradiction, mais son humanité sans larme.

Froissement de mots, « déchirure la soie », le rouge et le rose toujours à se mêler, et « ce soleil » et cette « herbe or » qu’il ne faut pourtant pas prendre pour promesses. Juste cela : avec Fée et le Froid, ne pas décomposer, mais juste cela : lire le poème à l’œil nu comme une photographie nous dit le temps révolu à jamais.

06/05/2016

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera

ǀ SITE : Les Editions Lanskine

Cliquer ICI

21:50 Publié dans Jacques Estager, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/03/2016

Les Carnets d'Eucharis N°48 (Hiver 2016)

●●●●●●●●

Poésie | Littérature Photographie | Arts plastiques

●●●●●●●●

Les Carnets D'eucharis N°48 Hiver 2016

PHOTOGRAPHIE

Eva Besnyö

Nathalie Riera ARBRE D’hiver

[AUPASDULAVOIR]

Du côté de la poésie&de la prose

MARTIN ZIEGLER [Chemins à fleur autrement blancs] [Foery] [notes Laura Fiori]

CLAUDE BRUNET [Vérone & La Piazza delle Erbe & Trieste, libera il tuo futuro]

NATHALIE RIERA [Journal de Trieste – extraits]

●●●

INGER CHRISTENSEN

Alphabet

---------------------- ●●●-------------

Pier Paolo PASOLINI

La longue route de sable

[Clairvision]

---------------------- ●●●------------- [Notes monochromes de Jacques Sicard]

[des lectures/des portraits]

[Ezra Pound, Posthumous Cantos] par Claude Minière

[NOUVELLESPARUTIONS]

CHEMIN DE FER – LE SEUIL– ARFUYEN – LE BRUIT DU TEMPS – L’ATELIER CONTEMPORAIN – …

Les carnets d’eucharis n°48

HIVER 2016

© Nathalie Riera, 2016 | Photographie numérique

■■■

Format PDF

Format revue numérique ICI

22:48 Publié dans Claude Brunet, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, REVUES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

25/11/2015

Philippe Lacoue-Labarthe, la poésie comme expérience (une lecture de Nathalie Riera)

(à gauche) Paul Celan

Mesdames et Messieurs, il est aujourd'hui passé dans les usages de reprocher à la poésie son «obscurité». – Permettez-moi, sans transition – mais quelque chose ne vient-il pas brusquement de s'ouvrir ici ? –, permettez-moi de citer un mot de Pascal que j'ai lu il y a quelque temps chez Léon Chestov : « Ne nous reprochez pas le manque de clarté puisque nous en faisons profession ! »

– Sinon congénitale, au moins conjointe-adjointe à la poésie en faveur d'une rencontre à venir depuis un lieu lointain ou étranger – projeté par moi-même peut-être –, telle est cette obscurité.

Paul Celan, Le Méridien & autres proses, Seuil, 2002, traduit par Jean Launay

Le poème peut, puisqu’il est un mode d’apparition du langage et, comme tel, dialogique par essence, être une bouteille à la mer, mise à l’eau dans la croyance – pas toujours forte d’espérances, certes – qu’elle pourrait être en quelque lieu et quelque temps entraînée vers une terre, Terre-Cœur peut-être. Les poèmes sont aussi de cette façon en chemin : ils mettent un cap. Sur quoi ? Sur quelque chose qui se tient ouvert, disponible, sur un Tu, peut-être, un Tu à qui parler, une réalité à qui parler.

Paul Celan, « Allocution de Brême », in Le méridien & autres proses

■■■

« La poésie comme expérience » (paru pour la première fois en 1986), une nouvelle édition dans la collection « Titres » des Editions Christian Bourgois, nous est donnée à relire. Il s’agit d’un essai du critique et philosophe Philippe Lacoue-Labarthe. Livre-phare qui nous conduit à revenir sur Le Méridien de Paul Celan – texte de l’allocution qu’il prononcera le 22 octobre 1960 à l’occasion de la remise du prix Georg Büchner –. Si Le Méridien est une réponse à Martin Heidegger, ce texte vient aussi inaugurer à sa manière un « art poétique », ainsi que le fera Ingeborg Bachmann avec ses fameuses « Leçons de Francfort/problèmes de poésie contemporaine », durant le semestre d’hiver 1959-1960, et dont le discours s’en tiendra essentiellement à la question de l’expérience poétique.

Chez Lacoue-Labarthe, en référence à Celan, il est question de l’acte poétique qui doit être entendu comme acte de la pensée. En première partie de son essai, nous retrouvons « Deux poèmes de Paul Celan ». Il s’agit de deux poèmes connus, qui portent des noms de lieux : Tübingen et Todtnauberg ; des lieux qui sont associés à Friedrich Hölderlin et à Heidegger, précisant à ce sujet que l’itinéraire linguistique de Paul Celan se caractérise par l’acceptation de l’allemand « comme langue de son œuvre »[1]. Avec ces deux poèmes, Lacoue-Labarthe s’appuie sur plusieurs traductions, dont celles d’André du Bouchet et de Martine Broda pour le poème « Tübingen, janvier » et à nouveau du Bouchet, puis Jean Daive pour le poème « Todnauberg ». Si pour Lacoue-Labarthe il n’est aucunement question de juxtaposer ces traductions « pour les comparer ou les commenter », précise t-il, pas plus qu’il n’est souhaitable de les « critiquer », ces traductions vont néanmoins servir à nous « orienter ». D’une part, vers ce constat que les deux poèmes de Paul Celan sont « strictement intraduisibles, y compris à l’intérieur de leur propre langue, et pour cette raison d’ailleurs incommentables »[2]. Et d’autre part, Lacoue-Labarthe argumente, en précisant que ces poèmes « se dérobent nécessairement à l’interprétation, ils l’interdisent. Ils sont écrits, à la limite, pour l’interdire. C’est pourquoi l’unique question qui les porte, comme elle a porté toute la poésie de Celan, est celle du sens, de la possibilité du sens »[3].

Au cœur de cet essai, des questions affleurent, notamment la question du « sujet » que Lacoue-Labarthe dit être « la question de qui pourrait, aujourd’hui […], parler une autre langue que celle du sujet et témoigner de – ou répondre à – l’ignominie sans précédent dont fut – et reste – coupable l’ ‘’époque du sujet’’ »[4]. Pour en revenir à la question du rapport entre « poésie et pensée », Lacoue-Labarthe interroge ce que peut être une œuvre de poésie qui, « s’interdisant de répéter le désastreux, le mortifère, le déjà-dit, se singularise absolument ? Que donne par conséquent à penser (que reste t-il encore de pensée dans) une poésie qui doit se refuser, avec tant d’opiniâtreté parfois, à signifier ? Ou bien, tout simplement : qu’est-ce qu’un poème dont le ‘'codage'’ est tel qu’il désespère à l’avance toute tentative de déchiffrement ? »[5]

On a souvent dit de Paul Celan, de sa poésie, qu’elle est obscure, froide et hermétique. Mais l’hermétisme en poésie n’est-il pas le propre d’une intériorité inquiète, en même temps que le moyen privilégié d’accéder à l’Etre ? De Paul Celan, on ne peut en douter, son obscurité semble aller bien au-delà de ce que l’on entend par hermétisme ou renoncement à l’intelligibilité. Lacoue-Labarthe pose alors la question de la singularité, c’est-à-dire de l’expérience singulière, au sens où : y-a-t-il ou « peut-il y avoir une expérience muette absolument non traversée de langage, induite par nul discours, aussi peu articulé soit-il ? »[6] D’abord, que faut-il entendre par le terme « expérience » ? Lacoue-Labarthe nous renvoie à l’étymologie : ’experiri’, qui en latin se traduit par ‘'la traversée d’un danger'’. Ce que dit et veut dire l’expérience poétique, ce n’est pas « au sens d’un ‘'vécu'’ ou d’un ‘'état'’ poétique. Si quelque chose de tel existe, ou croit exister – et après tout c’est la puissance, ou l’impuissance, de la littérature que d’y croire et d’y faire croire –, en aucun cas cela ne peut donner lieu à un poème. À du récit, oui ; ou à du discours versifié ou non. À de la ‘’littérature’’, peut-être, au sens où tout au moins on l’entend aujourd’hui. Mais pas à un poème. Un poème n’a rien à raconter, ni rien à dire : ce qu’il raconte et dit est ce à quoi il s’arrache comme poème »[7].

Entre solipsisme et autisme, entre le « vouloir-ne-rien-dire » d’un poème et le trop vouloir dire, Lacoue-Labarthe soulève le tort causé à la poésie de souvent vouloir la confondre avec la célébration. S’il ne peut s’agir de célébration, pour Labarthe il s’agit de dire que « le poème commémore ». C’est l’évènement singulier que le poème commémore. Au sujet de la démesure de la parole, le philosophe nous rappelle ce qu’Hölderlin entendait de l’éloquence, de cette perte vertigineuse dans l’enthousiasme – « l’enthousiasme excentrique », est-il précisé, pour dire autrement ce qu’il désignait par le « pathos sacré » dont il fut lui-même victime et qui le réduisit au silence –.

Lacoue-Labarthe dira de Celan et d’Hölderlin qu’ils souffriront de la même solitude et de la même douleur. Mais de quelle douleur est-il question ? Ou de quelle solitude, en particulier chez Celan ? Il y a un moment du discours du poète, qui dit : « (…) ne voit-on pas que le poème a lieu dans la rencontre – dans le secret de la rencontre ?

Le poème veut aller vers un autre, il a besoin de cet autre, il en a besoin en face de lui. Il est à sa recherche, il ne s’adresse qu’à lui.

(…) Le poème devient (…) un dialogue – souvent c’est un dialogue désespéré »[8].

A quelle rencontre fait-il allusion ? Et si rencontre il y a, peut-elle permettre le dialogue, autant que Celan peut l’espérer ? Une réponse est avancée par Lacoue-Labarthe : « (…) je crois que la poésie de Celan est tout entière un dialogue avec la pensée de Heidegger »[9].

Paul Celan rencontre Heidegger au printemps 1967. – Il semblerait comme une confusion dans les dates, car je lis ailleurs, notamment dans les annotations d’un texte de Jean-Pierre Lefebvre,[10] que la rencontre aurait eu lieu le 25 juillet 1967 – Il lui rend donc visite dans son chalet à Todnauberg, en Forêt Noire, lieu de vie et d’écriture du philosophe. Le souhait de Celan, le grand souhait : que Heidegger réponde à son passé nazi, à son engagement dans le national-socialisme au début des années 1930. Le poème « Todnauberg » est issu de cette rencontre, et que Labarthe analyse comme étant « à peine un poème : unique phrase nominale, hachée et distendue, elliptique, ne se formant pas, c’est non pas l’esquisse, mais le reste – le résidu – d’un récit avorté : des notes ou des notations, comme simplement griffonnées à la hâte en vue d’un poème espéré, brèves, exclusivement compréhensibles pour celui qui les a prises ou écrites. C’est un poème exténué ou, pour mieux dire, déçu. C’est le poème d’une déception : en tant que tel il est – il dit – la déception de la poésie »[11].

Un (seul) mot de Heidegger : il n’en fut rien. « Celan, le poète – et le poète juif – venait avec une seule prière, mais précise : que le penseur qui écoutait la poésie, mais aussi le penseur qui s’était compromis, fût-ce le plus brièvement et le moins indignement possible, avec cela même dont allait résulter Auschwitz – et qui là-dessus, sur Auschwitz, quel qu’ai été le luxe de ses explications avec le national-socialisme, avait (aura) observé un silence total –, que ce penseur dise un mot, un seul : un mot sur la douleur. À partir duquel, peut-être, tout soit encore possible. Non pas la « vie » (elle est toujours possible, elle l’était même à Auschwitz, on le sait bien), mais l’existence, la poésie, la parole. La langue. C’est-à-dire le rapport à autrui »[12]. Lacoue-Labarthe s’interroge sur le « mot » tant attendu par Celan. Que voulait entendre le poète : « Quel mot, pour lui, aurait eu assez de force pour l’arracher à la menace aphasique ou idiomatique (…) Quel mot aurait pu faire, soudain, évènement »[13]. Pour Lacoue-Labarthe, Celan nous a situés en face d’un mot, celui « le plus humble et le plus difficile à prononcer (…) – ce mot que tout l’occident, dans son pathos de la rédemption, n’a jamais pu prononcer, et qu’il nous reste à apprendre à dire (…) : le mot pardon ».

L’évènement de la singularité chez Celan, c’est justement, au sujet du poème « Tübingen, janvier » : détruire l’image, et avec le poème « Todnauberg » : le poème ne contient plus aucune image. N’est-ce pas, là, la définition même de la poésie, de l’essence de la poésie, c’est-à-dire quand « le poème n’est effectivement poème que pour autant qu’il est absolument singulier ».

Pour conclure, j’en reviens au texte de Jean-Pierre Lefebvre – en guise de préface au « Choix de Poèmes » publié chez Gallimard en 2004 – pour lequel la poésie de Celan répond aussi « à la provocation de l’interdit d’Adorno, en développant une poésie qui n’est pas celle de l’après-Auschwitz, mais qui est « d’après Auschwitz », d’après les camps, d’après l’assassinat de la mère, d’après les chambres à gaz (…) »[14].

25 novembre 2015 © Nathalie Riera – Les carnets d’eucharis

CONSULTER Site de l’éditeur

Editions Christian Bourgois

| © http://www.christianbourgois-editeur.com/catalogue.php?IdA=11

TELECHARGER & IMPRIMER L’ARTICLE

| © Nathalie Riera_Philippe Lacoue-Labarthe2.pdf

[1] p.17

[2] p.23

[3] p.23/24

[4] p.24

[5] p.25

[6] p.27

[7] p.33

[8] p.49

[9] p.50

[10] Paul Celan, « Choix de poèmes », NRF Gallimard, 2004.

[11] p.53

[12] p.57

[13] p.58

[14] Paul Celan, « Choix de poèmes », NRF Gallimard, 2004. (p.19)

22:18 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

22/11/2015

Les Carnets d'Eucharis n°47 (automne 2015)

●●●●●●●●

Poésie | Littérature Photographie | Arts plastiques

- ●●●●●●●●

Les carnets d’eucharis n°47

AUTOMNE 2015

© Nathalie Riera, 2015 | Photographie numérique

■■■

Format revue numérique ICI

http://www.calameo.com/read/00003707143e26d941f8b

16:08 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

26/09/2015

Enrique Vila-Matas, "Marienbad électrique ... Dominique Gonzalez-Foerster"

Enrique Vila-Matas en 1997

Dominique Gonzalez-Foerster

Lecture

Marienbad électrique

« littérature et scénographie de l’évasion »

__________________________________________________________________________________________

■■■ Marienbad électrique, publié à l’occasion de l’exposition de Dominique Gonzalez-Foerster au Centre Pompidou (du 23 septembre 2015 au 1er février 2016), est un livre curieux, à commencer par son titre qui nous invite à la ville d’eaux et au film L’année dernière à Marienbad du réalisateur Alain Resnais, Marienbad entendu comme « la ville du film le plus incompréhensible de l’histoire ». Bien qu’aucune scène n’ait été tournée à Mariánské Lázně,le rapprochement est inévitable. Pour Enrique Vila-Matas, le choix de cette ville n’est pas un hasard. Parce que de cette ville se dégage une atmosphère particulière et que pour l’écrivain « tout y était immortel et moribond », le projet d’y séjourner sera pour lui une manière de mieux comprendre les contraintes de l’artiste – et c’est de DGF dont il est question – à savoir : « me mettre dans sa peau, savoir ce qu’on ressentait quand il fallait transformer un espace apparemment condamné à ne jamais changer ». [1]

À l’occasion de M.2062 (la partie de l’opéra), qui est présenté à la Fondation Louis Vuitton, on peut lire en présentation de cet autre évènement : « DGF explore les relations entre réalité et fiction sous forme d’environnements, de performances, de photos et de films ». En effet, cinéma, littérature et musique s’interpénètrent, Vila-Matas n’hésitant pas à trouver des points communs entre DGF[2] et Duchamp dans leur manière de procéder, notamment sur leur façon d’utiliser « des techniques de recyclage de matériaux existants », de transporter « des pièces dans des endroits inattendus » et de mettre en relation des éléments très différents.[3]

Les scénographies de DGF, sous-tendues par la thématique de l’« évasion », inspirent Vila-Matas, non sans un parallèle direct avec les récits de Robert Walser. Sa référence à « Promenade » permet de mieux saisir ce qui peut lier l’artiste à l’écrivain dans leurs œuvres respectives : « les intrigues finissent par construire un récit qui, en général, donne toujours l’impression de parler de quelque chose de différent de ce que nous y voyons. C’est comme si elle cherchait par le biais de l’art la vivacité que Walser savait perdue… ».[4]

Dire de DGF qu’elle est « une romancière très active », c’est aussi pour Vila-Matas l’occasion de se dévoiler en tant que « cinéaste secret » : « j’imagine des séquences, je crée des scènes pour une future anthologie du cinéma invisible ».[5] La méthode de travail de DGF passe pour Vila-Matas comme singulière. Il cite d’ailleurs Ana Pato[6] en rapport à cette méthode qui « donne lieu à une nouvelle forme de littérature, non pas circonscrite dans les mots ou la communication linguistique mais multidimensionnelle… ».[7] Pour DGF les livres sont des créateurs d’espaces ; ils sont son « matériau de construction ». Vila-Matas précise que « pour elle tout commence par les livres. Puis, à partir d’eux, elle enquête, voit des films, voyage, prend des photos, des tas de notes, interroge, écoute, tout aura à un moment donné la possibilité d’entrer dans le monde de sa prochaine installation ».[8] Le paradoxe chez Vila-Matas n’est-il pas aussi celui de « chercher mon originalité d’écrivain dans l’assimilation d’autres voix. Les idées ou les phrases prennent un autre sens quand elles sont glosées, légèrement retouchées, replacées dans un contexte insolite… ».[9]

Entre DGF et Vila-Matas, un dialogue se poursuit depuis des années, par des courriels échangés et par des rendez-vous « intenses, chargés de mots et d’idées » au Café Bonaparte. Rivalité et compétition sont exclues du champ de leur relation. Leurs conversations, autant sur l’art que sur « l’état des choses », n’entendent pas mettre à l’épreuve l’envergure intellectuelle de chacun. Même si l’art est « l’une des formes les plus hautes de l’existence », ni l’un ni l’autre ne s’entichent de « l’horrible masque de l’artiste ».

Lorsque Vila-Matas demande à Gonzalez-Foerster quelles années couvriraient la rétrospective, celle-ci répond : « de 1887, année de la naissance de Marchel Duchamp, à 2666, date qu’il est très difficile de séparer du roman de Bolaňo »[10].

Nathalie Riera, septembre 2015

Les carnets d'eucharis

CHRISTIAN BOURGOIS – 2015

Traduit de l΄espagnol par André Gabastou

CONSULTER Site de l’éditeur

Editions Christian Bourgois

| © http://www.christianbourgois-editeur.com/une-nouvelle.php?Id=243

[1] p.90

[2] DGF est lauréate du Prix Marcel Duchamp en 2002.

[3] p.82

[4] p.53

[5] p.45

[6] « (…) comme l’a dit l’essayiste Ana Pato, elle a trouvé « d’autres manières d’écrire des romans » et pratique depuis déjà un bon bout de temps l’art de la Littérature en expansion » (cité par E. Vila-Matas, p.37)

[7] p.110

[8] p.59

[9] p.72

[10] p.101

10:56 Publié dans Enrique Vila-Matas, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enrique vila-matas; dominique gonzalez-foerster |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

17/07/2015

Les Carnets d'Eucharis n°46, été 2015

●●●●●●●●●

Poésie | LittératurePhotographie | Arts plastiques

●●●●●●●●●

en ligne

■■■

Les carnets d’eucharisn°46

ÉTÉ 2015

© Nathalie Riera, 2015 | Photographie numérique

■■■

17:07 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

25/06/2015

Pierre Cendors (une lecture de Nathalie Riera)

●●●

UNE NOTE DE NATHALIE RIERA

…

L’invisible dehors

Carnet islandais d’un voyage intérieur

Pierre Cendors

Isolato, 2015

Pierre Cendors | © mel

■■■

Sur le chemin d’un Nord physique-métaphysique

« …quelque chose là-bas d’intensément libérateur … un avant-goût d’éternité » : l’Islande offre à Pierre Cendors un territoire au règne sauvage, une haute poésie de la terre, et bien que dans l’ignorance des raisons profondes qui peuvent motiver un tel voyage, sur cette Ice-Land entre l’Europe et l’Amérique, il est quelque chose là-bas qui n’est pas de notre monde façonné et policé, mais s’avère un lieu aux forces entières dont la souveraineté appelle au plus de silence en soi, une ascèse de l’esprit, et où l’acte de vivre se transmue en « science poétique immédiate » : La rudesse des éléments, leurs puissants débordements, exige une vigilance constante en même temps qu’un détachement, une coordination et une lenteur, qui font de la marche solitaire un acte incantatoire.[1] L’Islande se fait synonyme de « pays inconnu pour s’avancer seul à travers l’informe » et de « solitude pour rompre avec d’anciennes formes »[2]. Pierre Cendors a une grande fascination pour l’originel qu’il a pu observer ailleurs, dans d’autres lieux sur terre (Connemara, Ecosse, Grèce) et c’est sans mystère et sans mysticisme qu’il fait se rejoindre le corps et l’esprit, tous deux dans la lente progression d’un devenir corps-esprit qui ne joue plus le jeu du temps fermé ou l’épreuve de l’horloge, mais se meut vers un autre horizon non atteint par le social.

À Hornstrandir, dans sa géologie d’ancien plateau basaltique, péninsule connue comme la plus septentrionale d’Islande, sans aucune route pour s’y rendre, c’est « le début d’un dialogue approfondi entre l’originel et la pensée personnelle, un revif corporel de l’esprit, une parole désencombrée, un silence ardent, un non-agir à l’unisson d’un agir recueilli et fervent… » 3].

Par l’extinction de la parole et le verbe éteint, les « ressources indigènes du lieu » se révèlent et voyager devient le chemin où marcher c’est alors « puiser dans l’élémentaire une longueur de clavier existentiel supplémentaire »[4], mais aussi « incursionner en liberté dans l’invisible dehors »[5]. D’où le titre « L’invisible dehors/Carnet islandais d’un voyage intérieur ».

À Reykjavik, capitale de l’Islande, ville au niveau de la mer, où la lumière du jour se fait permanente en juin et juillet, il y a une exposition du peintre Georg Gudni Hauksson. Cendors envisage la visite de son atelier, en prévision d’un entretien autour « de son cheminement, de sa vision de la nature, de l’art, du paysage », mais en regagnant Reykjavik, c’est à une cérémonie funéraire (du 30 juin 2011) qu’il se rendra, dans une église Luthérienne pleine de la famille et des amis de Gudni : « La culture, écrit Werner Herzog, ce n’est pas aller à l’opéra, c’est ressentir une excitation vitale de l’esprit. C’est précisément ce que suscitait la peinture de Gudni : une densification vitale de l’esprit, et dans mon cas, une reconnaissance, une figuration fulgurante de mes pistes intérieures. Je décidai sur le champ de rencontrer le peintre, ignorant que mon regard, deux semaines plus tard, fixerait un cercueil blanc, recouvert de l’étendard islandais et d’une poignée de terre, où reposerait sa dépouille. »[6]

Le voyage déploie sa partition avec ses notes manquantes, ses signes illisibles, une lecture heurtée, une succession de paysages intérieurs/extérieurs et comme l’avait si justement écrit Nicolas Bouvier dans son Journal d’Aran et d’autres lieux : « Dans ces paysages faits de peu je me sens chez moi, et marcher seul, (…) est un exercice salubre et litanique qui donne à ce peu – en nous ou au-dehors – sa chance d’être perçu, pesé juste, exactement timbré dans une partition plus vaste (…) »[7].

Nathalie Riera, été 2015

© Les Carnets d’Eucharis

À CONSULTER

Site de l’auteur

| © http://endsen.blogspot.fr/

Black Herald Press

| © https://blackheraldpress.wordpress.com/2015/04/14/lage-du-noir-the-age-of-darkness-pierre-cendors/

![]()

Nathalie Riera_Pierre Cendors.pdf

22:39 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pierre Cendors | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

05/06/2015

Les Carnets d'Eucharis N°45 - Printemps 2015

●●●●●●●●●

Poésie | LittératurePhotographie | Arts plastiques

●●●●●●●●●

en ligne

■■■

Les carnets d’eucharisn°45

PRINTEMPS 2015

[« cœur VÉGÉTAL »]

© Claude Brunet, 2015| Photographie numérique

■■■

PHOTOGRAPHIE

ATA KANDO

Claude Brunet CŒUR VEGETAL

AUPASDULAVOIR

Du côté de la poésie croate

Branko Čegec[Lune pleine à Istanbul]

Gordana Benić[Les forgerons de l’ombre]

Antun ŠOLJAN[L’homme troué]

●●●

LAURE MORALI[Orange sanguine]

PHILIPPE JAFFEUX & Carole Carcillo Mesrobian[IL]

ERIC SARNER[L'ÉVEILLEUR DE JEUNESSSE Rondeau pour Gregory]

MAURICE CHAPPAZ

----------------------●●●-------------

WILLIAM BRONK

À un musicien italien d’autrefois / For an early Italian musician

DES TRADUCTIONS

----------------●●●------------- osÍas stutman

[Poèmes extraits de “Poemas con palabras inglesas » traduits par Raymond Farina]

[Clairvision]

----------------------●●●------------- [Notes monochromes de Jacques Sicard]

DES LECTURES/DES PORTRAITS

[Carol Dunlop & Julio Cortázar : D’aire en aire : les indiens de l’autoroute]par Nathalie Riera

[Bruno Fern, Le petit test]par Tristan Hordé

[Pascal Boulanger : Confiteor]par Claude Minière

[NOUVELLESPARUTIONS]

JOSÉ CORTI – LA PASSE DU VENT– SITAUDIS– CHRISTIAN BOURGOIS – TITULI – UNES – …

Au format livre numérique/CALAMEO

http://www.calameo.com/subscriptions/37620

22:59 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/06/2015

Pascal Boulanger, Confiteor (une lecture de Claude Minière)

●●●

UNE LECTURE DE CLAUDE MINIÈRE

…

Pascal Boulanger

Confiteor

Éditions Tituli, 2015

■■■

Pascal Boulanger fait paraître Confiteor aux éditions tituli. Dans le VI° arrondissement de Paris, ces libraires se font éditeurs et organisent des lectures dans leur galerie (www.tituli.fr). L’écriture poétique, dit Pascal Boulanger, « va tenter de renverser la malédiction (la malédiction de toute existence) en exultation. » Pour Confiteor, il a regroupé ses notes et paragraphes selon quatre « pôles », en quatre chapitres : L’enfance des choses ; Imprimer un monde ; Liberté divine ; Poésie politique. « Mon écriture alors s’ouvre au hasard, aux circonstances, aux accidents ». Ce qui fait la logique même de Pascal Boulanger : il ne réclame pas l’adhésion. Mails il a des soutiens, des amis en écriture, en pensée, et dans la lutte. Avec Baudelaire, il revendique le droit de se contredire. Comme Claudel, pour une célébration du passage et de la haute alliance (célébration pascale) il fait feu de tous bois (« Le laurier, s’il y en a, ou la palme encore mieux s’il y en a, ou le rameau d’olivier, ou le buis tout simplement… » lançait l’auteur de Le jour des rameaux), il force une voie, passe outre, entend lui aussi, « l’accord dans le désaccord parfait ». Il n’épargne pas, ne s’épargne pas et n’épargne personne mais parle avec émotion et gratitude de ceux qu’il aime. « Vivre ses sensations, c’est trouver un hors-lieu, c’est bâtir des stèles de l’enchantement simple ».

Où se jouent les choses ? Qui est à l’abri des fantasmes qui consistent (je tiens que les fantasmes consistent) à imaginer qu’il est au bon endroit, qu’il occupe la bonne position ? Pascal Boulanger bouscule les positions, pousse sa ligne contre les vents des actualités et marées humaines, contre ou plutôt en dehors de l’utilité, des calculs, de la spéculation. Comme Saint Paul, il doit passer par un certain aveuglement pour confirmer son chemin. Il regagne le temps perdu. Sans pruderie, et sans prudence. C’est un nerf de la croyance qui a un sens politique. La croyance longe la foi. C’est pas fini. L’auteur de Confiteor rappelle son avant-propos de Fusées et paperoles (2008, Comp’Pact) : « Aujourd’hui, j’entends toujours les cris effacés du silence, je vois toujours le ciel surgir des draps cachés de la terre… »

Page 57 : « J’ai été confronté, en commençant d’écrire, au psychologisme lourd de mes contemporains, au sociologisme pesant,… » On peut comprendre qu’étant donnée la belle mansuétude qui caractérise l’espèce humaine et les propriétaires d’un supposé pouvoir culturel, le « psychologisme » est une arme (misérable) de découragement. Mais Pascal Boulanger a du courage, du « courage poétique » (selon le mot d’Hölderlin).

Ce n’est pas sans raison que le premier chapitre de Confiteor est pour l’enfance. L’enfance, retrouvée à volonté, et l’archive conduisent à confronter la question « poésie et politique ».

Claude Minière | © Les Carnets d'Eucharis, N°45 - Printemps 2015

À CONSULTER

Le site de l’éditeur | © http://www.tituli.fr/

18:38 Publié dans Claude Minière, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Bruno Fern, Le petit test (une lecture de Tristan Hordé)

●●●

UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ

…

© Bruno Fern │

Bruno Fern

Le petit test

Éditions Sitaudis, 2014

■■■

En quatrième de couverture, Bruno Fern renvoie explicitement au Testament, invitation modeste à lire Le petit test comme un prolongement de ceux de Villon ; il repose sur une lecture approfondie du poète du Moyen Âge, non pour imiter, à quelque point de vue que ce soit, mais pour en conserver l’esprit : l’humour, une certaine paillardise, le plaisir de parler des choses de la vie quotidienne et d’être dans une « matière pleine d’érudition et de bon savoir ».

« Voici un livre fait de greffes et d’excroissances », précise Bruno Fern. L’une des greffes consiste à retenir le huitain du Testament — il y en a cent — et à y introduire d’autres éléments, non des ballades mais trois envois, le livre s’achevant par un « renvoi ». Les vers ne sont ni comptés ni rimés, mais il faut tout de suite indiquer les exceptions. Un huitain est en vers de 3 syllabes et rimé, aaaabcbc (93)1, le suivant en vers mêlés, 44544544, avec rimes, abbcbcac (94), et sa seconde version en vers de 4 syllabes, non rimé (94). Le lecteur relèvera ici et là des rimes : elles ont toujours une fonction qui déborde le rôle habituel ; ainsi reprenant « le trou Perrette », qui rimait chez Villon avec « cornette », Bruno Fern développe autrement le thème burlesque (ou paillard, si l’on veut) (59) :

préférant (et de loin) le trou Perrette

qui sent pas que la violette

mais le rose nuancé bat

ant jusqu’au sang [..]

On trouvera des variations d’un autre genre. Un poème est uniquement formé de questions prélevées dans Villon ; le premier vers d’un autre, « celer mes amours », vient aussi du Testament (« Je pense celer mes amours, xcv), dans les vers suivants seul le complément est conservé (« mes amours »), le premier mot retenu est homophone du verbe ou en conserve la première syllabe :

celer mes amours

seul et " "

semer " "

seller " "

serer " "

céder " "

cesser " "

c.v. " "

Une autre greffe, comme on l’a vu ci-dessus, consiste à introduire dans chaque poème un fragment emprunté à Villon, signalé en caractères gras. On situe sans trop de difficulté des vers ou des parties de vers (« Dieu sait quelle sueur », « Les vers n’y trouveront pas graisse »), mais Bruno Fern introduit des grains de sable : par exemple, reprenant le vers de Villon « En petits bains de femmes amoureuses », il remplace "femmes" par "filles" ; par ailleurs, « en », « plus aigu », « des flûtes », etc., présents dans le Testament, pourraient évidemment se trouver ailleurs... Un mot repris dans le Testament est commenté, non pour sa place juste dans le vers original mais en tant qu’élément grammatical adéquat : « rondement / c’est l’adverbe qui convient ».

Comme le faisait Villon, Bruno Fern mêle les registres et le vocabulaire dit populaire, ou familier, est bien représenté : kif kif, fastoche, cool, triquer, tire-larigot, rien à branler, accro, à donf, etc. Mais surtout, il introduit dans presque tous les poèmes des lieux communs, des slogans publicitaires, des formules de mode d’emploi, des syntagmes propres à l’administration, toutes manières complètement usées d’être dans la langue qui, mises ici en évidence, apparaissent pour ce qu’elles sont, marques d’une totale absence d’inventivité : y a pas photo, ça le fait pas, y a comme un défaut, [Pince-mi et Pince-moi] sont sur un bateau, sonnerie personnalisée, intégralement recyclables, etc. — ajoutons ce qui est en relation directe avec l’actualité, par exemple renforcer la lutte contre la délinquance, made in China, vive émotion dans la communauté internationale. Des expressions rebattues sont détournées, ainsi : tombe au champ d’odeurs, la ligne bleue des cours, en mourant par la Lorraine, mais aussi un chant révolutionnaire : c’est la lutte finale grouillons-nous et deux mains ; etc.

Viennent s’ajouter des citations en italique, presque toutes littéraires et dont l’auteur est signalé en note — Kafka, Mallarmé, Nathalie Quintane, Soupault, Beckett, Malherbe —, mais il y a aussi Lacan et le compositeur Steve Reich ; d’autres, non signalées comme telles, passent inaperçues, parfaitement intégrées : on lit « bijoux sonores » et l’on se souvient de Baudelaire ("Les bijoux"), et de Mallarmé dans « la nue à câbles » : avec "accable" on retrouve "À la nue accablante". Entrent aussi dans des poèmes des figures d’écrivains contemporains ; « à J. S. l’ardeur des mots » (62) évoque Jude Stéfan, dont le prénom en toutes lettres et l’allusion à une nouvelle viennent un peu plus tard (69) ; « à Jean-Pierre V. une bouteille » (75) débute un récit à propos de Verheggen, « à Ch.P. cette vigueur qu’il prouve » est l’entrée d’un portrait de Prigent lisant : deux écrivains dont Bruno Fern est proche par certains aspects de son écriture. La "géographie" littéraire est toujours complexe ; sont également présents Petr K.[ral] et ses cigares, Philippe Boutibonnes à qui un poème est dédié.

Parmi les moyens d’ « essayer [...] tous les sens possibles », Bruno Fern emploie abondamment le chevauchement : un mot2 appartient à deux séries syntaxiques différentes ; par cette épargne des mots, la lecture est freinée et, surtout, la polysémie permet des effets comiques. Des exemples : « tendance à sous estimer [le monde] / roule pour lui-même » ; avec bilinguisme : « à tue / [tête] bêche dans le raidillon n° 69 / of [course] au cotillon (page 62) ; en jouant sur l’homophonie : « ténue [= t’es nue] jusqu’aux sourcils / à donf tombe en un comme en / [sans] attendre » (page 63) ; le mot commun est verbe dans le premier ensemble, adjectif dans le second : « se [grise] de préférence dans l’entrejambe / toutes les chattes le sont la nuit » (73) ; c’est un article et un mot-une syllabe qui sont communs : « présents les pieds posés sur [le sol] / stice d’hiver stigmate à son échelle », et remarquons qu’ici p est repris dans le premier vers, sti[c,g] dans le second.

La répétition d’un son est régulièrement un des éléments du burlesque dans Le petit test, comme dans les deux premiers vers du "Renvoi" final : « ainsi se clôt s’exclut s’excla / s’achève la période d’essais [...] » (page 61). On a pour ce registre burlesque une liste d’homophonies, de par mon et par vos et le classique neiges – que n’ai-je à en pur don de soie et toute en R – s’envoyer en l’air, des séries d’à-peu-près comme des mouvements divers et avariés et d’un pas décédé, des anagrammes parfois signalées (parties-patries). À chaque lecture, on découvre de nouvelles pistes dans l’usage plein de jubilation de la langue et, comme chez Villon, s’expriment des « préoccupations diverses » (4ème de couverture), tragique et burlesque liés : dans le huitain 99 adressé à un "tu" (« tu branles carcasse... »), si l’on réunit mots et syllabes en gras, on obtient : « car en amours mourut martyr ».

Tristan Hordé | © Les Carnets d'Eucharis, N°45 - Printemps 2015

À CONSULTER Sitaudis

Terres de Femmes

———————————

1. sauf indication contraire, le nombre entre parenthèses renvoie au numéro d’un poème.

2. noté ici entre crochets.

18:07 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sitaudis, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

22/05/2015

Carol Dunlop & Julio Cortazar

Hommage à

CAROL DUNLOP & JULIO CORTAZAR

LES AUTONAUTES DE LA COSMOROUTE

NRF Gallimard, « Du monde entier » – 2014

Les textes de Julio Cortázar sont traduits de l’espagnol (Argentine) par Laure Bataillon

Le journal de bord et les légendes des photographies sont traduits de l’espagnol par Françoise Campo

Les droits d’auteur de ce livre dans sa double version en espagnol et en français sont destinés au peuple sandiniste du Nicaragua

« D’AIRE EN AIRE : LES INDIENS DE L’AUTOROUTE »

Par Nathalie Riera

_________________________________________________________

« (… ) ce sentiment de précarité toujours latent dans la rue, dans la voiture, dans l’ouvert et le multiple.» – [Les autonautes de la cosmoroute (ou un voyage intemporel Paris-Marseille – Nrf Gallimard, 2014 – p.51]

« (…) toi, Paul, tu m’as appris que les voyages devaient être des poèmes et que pour cela il fallait un dragon, celui qui entre les arbres me regarde écrire avec ses grands yeux de verre cannelé, prenant un repos bien mérité dans un parking plein d’oiseaux et de petites chenilles poilues. » – [Ibid., – p.261]

■■■

Le voyage intemporel Paris-Marseille de Julio Cortázar et de Carol Dunlop un jour de mai 1982 prendra la forme d’un livre de voyage pareil à celui des anciens explorateurs : aventure documentaire, road trip dans le monde le plus secret de l’autoroute. Le réseau autoroutier français n’a que douze ans depuis l’inauguration en 1970 de la première liaison Nord-Sud (Lille-Paris-Lyon-Marseille). Avec Cortázar et Dunlop en autonautes explorateurs l’autoroute se révèle comme une sorte de « terre occulte ». Voyage fertile en prodiges, « placé sous le signe du char d’Hermès (…) seigneur des routes, protecteur des voyageurs », à bord d’un Volkswagen Combi, le trajet totalise 65 aires avec deux arrêts par jour, l’année 1982, du dimanche 23 mai au mercredi 23 juin.

Le journal de bord est une somme d’éléments scientifiques, de descriptions topographiques, météorologiques et phénoménologiques, mais aussi entrelacs de notes, de dessins, de lettres et de photographies : l’Aire de la Biche et sa flore tropicale, l’Aire de Jugy et sa superbe orographie, le « ruisseau beethovénien » à l’Aire d’Auberives, le Parking de la Coucourde recensé pour être « l’unique parking de l’autoroute où il y ait des alouettes », etc.

La pratique de la réflexion scientifique dans un microcosme aussi fermé se veut un exercice de liberté, un openfield contre le bocage de la linéarité. Curieusement, l’environnement autoroutier s’avère plutôt récréatif que monotone où le voyage y prend un caractère « a-temporel et extra-spatial » :

« Monotonie des aires et parkings ? Ils nous paraissent de jour en jour plus variés, nous les éprouvons et les vivons comme des microcosmes où notre capsule rouge atterrit chaque fois comme sur des planétoïdes ignorés. » ([1])

Nos deux protagonistes vont se rallier « à cette grande totalité impersonnelle » qu’est l’autoroute et où la réalité chaque jour se fait euclidienne dans « sa tendance à se constituer en figures qui, pour aussi peu intangibles qu’elles soient, ne s’en répètent pas moins obstinément ; ainsi, à peine le soleil a-t-il expédié son premier service à la Björn Borg et nous a-t-il placé sa grande balle jaune en plein parking que nous courons chercher de l’ombre et que le triangle arbre-chaleur-voyageur se compose une fois de plus ici, tout comme en de nombreux autres points de la vaste sphère (…) Ici, tout est chaleur, ombre et arbre, une lente navigation arbre, une lente navigation immobile dans l’eau verte de l’aquarium végétal. » ((p.84) Ici, l’observation, dans sa mixtion réflexion et méditation, pourrait se comparer à une lente navigation immobile, où le regard écosse le territoire du vivant tout en faisant aussi le constat de ses propres limites :

« Mon arbre de cet après-midi n’a pas de nom, comme presque tous mes arbres ; je n’ai jamais su les distinguer, à part trois ou quatre, saule pleureur, peuplier, platane, chêne… et je crois bien que c’est tout. » ([2])

Si l’activité humaine contribue depuis toujours à la réduction de la biodiversité et que l’aménagement d’espaces autoroutiers génère des nuisances à l’environnement, notamment par la stérilisation de surfaces foncières, par les émissions de polluants divers et par le morcellement des écosystèmes, pour nos deux autonautes de la cosmoroutecertaines aires pourraient se confondre avec des réserves ornithologiques, où les arbres sont des univers vibrant de vie, des arbres plein d’oiseaux qui ne sont en rien effrayés par les émanations d’essence et les fracas des véhicules :

« Car c’est bien un pays dont nous conquérons une à une les différentes provinces, à raison de deux par jours, plantant notre rouge drapeau fafnérien, dressant la cartographie nécessaire, inventoriant la flore et la faune (dans notre parking d’hier il y avait une telle quantité de corbeaux que nous avons cru un moment à une réserve ornithologique ; un peu plus tard, nous avons découvert quelque chose de pire, les fourmis… ». ([3])

« (…) Un cycle a commencé, une métamorphose s’approche, les chenilles abandonnent leur ciel vert mouvant pour se risquer à l’aventure terrienne qui les attend en bas. Le tronc lui-même (je m’en aperçois à présent que je le regarde de près) est comme un Ygdrassil où d’étranges passages s’opèrent entre le haut et le bas ; d’un côté, une file de grandes fourmis noires monte jusqu’à la première branche à gauche et s’y perd, tandis qu’une autre, moins disciplinée, descend après un voyage qui ne semble pas lui avoir apporté les moindres vivres, à moins qu’elles ne les aient consommées sur place. Et quelle intention guide ce scarabée bleu qui avance en une lente spirale, comme un moine bouddhiste sur le chemin de la révélation ? Il disparaît derrière le tronc pour réapparaître quelques centimètres plus haut ; à ce rythme, il lui faudra bien deux bonnes heures pour atteindre la cime mais peut-être aura-t-il trouvé l’illumination. Une libellule vient de découvrir un jeu passionnant : elle plonge à travers le feuillage, zigzaguant à travers les obstacles à mesure qu’elle monte ou descend entre les différents plans de feuilles, s’amusant à multiplier un itinéraire qui ne paraît avoir d’autre finalité que celle de l’obliger à ne jamais se tromper dans ses calculs de distance. » ([4])

Excursion sous le signe de la légèreté, les identités des deux explorateurs se mueront en Loup (pour Julio) et en Oursine (pour Carol). Le Volkswagen rouge n’y coupera pas, considéré comme le troisième explorateur de l’aventure il recevra les surnoms de Fafner ou Le Dragon. Les « Horreurs-Fleuries » désigneront les deux chaises-camping ou transats à grosses fleurs :

« Fafner, rouge dragon dévoreur de kilomètres, au long de tant d’années et de tant de pays, est à présent un docile éléphant immobile qui ne se déplace que dix ou vingt minutes par jour et reste ensuite placidement ancré sur ses quatre grosses pattes caoutchoutées… » ([5])

Ce type d’expédition pourrait passer pour farfelu ou absurde, mais davantage qu’une simple échappatoire ou qu’un simple dépaysement, tout voyage est une autre fête de la vie, où l’on s’invente un autre rythme. Il en va alors d’une musique autre qui naît toujours d’une grandeur et de ce que celle-ci peut avoir de musical, c’est-à-dire d’émouvant. Avec Cortázar, clin d’œil au quatuor de Schubert et à la musique de Witold Lutosławski :

« Commencent les premières mesures, plaintives et graves, comme a dû commencer le monde un jour, une musique-douleur comme le paysage qui m’entoure, dont je suis violon et violoncelle : le grave s’interrompt comme une blessure que l’aigu inespéré guérit, puis c’est le lent, si lent et merveilleux unisson, l’harmonie se cherchant, accaparant les montagnes alentour… » ([6])

« Lutosławski (…) est ce que j’écoute le plus et le mieux ces jours-ci. Il y a quelque chose dans son merveilleux quatuor à cordes, dans sa Musique pour treize instruments qui correspond admirablement à l’atmosphère sonore des parkings où la rumeur de l’autoroute est un simple fond sonore pour oiseaux, insectes, branches cassées, toutes choses qui respirent dans la texture de cette musique, même si les musicologues ne le pensent pas. » ([7])

Il y a la musique mais il y a aussi la poésie qui d’aire en aire accompagne les lectures de Cortázar, dont le Journal de Paul Blackburn, l’ami poète disparu onze années plus tôt :

Souvenance d’un ami. Comment, grâce à cet ami, Fafner entra dans notre vie, et autres choses qui ont trait, elles aussi à la poésie.

« Il était juste et nécessaire que parmi mes lectures de voyage, j’emporte le Journal de Paul Blackburn, mon ami poète mort il y a plus de dix ans. Le Journal, édité par un autre poète nord-américain, Robert Kelly, contient les poèmes que Paul avait écrits dans les deux ou trois dernières années de sa si courte vie. Mais de fait, tous ses poèmes, tous ses livres antérieurs sont aussi un « journal » car ce qui donne à la poésie de Paul sa voix la plus profonde c’est que, délibérément, il ne fait pas de différence entre les thèmes communément appelés poétiques ou prosaïques ; comme celle d’autres poètes du groupe dit « de New York », la poésie de Paul est à la fois une connaissance et une transfiguration immédiate de l’expérience quotidienne : chats et mouettes, femmes et persiennes, avions et piqûres de guêpes, innombrables voyages en voiture, routes, granges, troubadours provençaux (qu’il aima et traduisit admirablement), chambres d’hôtel et de motel, amours et distances, villes et pigeons.

Je dis que cette lecture (re-lecture en grande partie, car Paul m’avait donné beaucoup de ses poèmes du Journal) est juste et nécessaire dans le cadre de notre voyage, car l’origine la plus lointaine de cette expédition remonte au jour où Paul me révéla la merveille que pouvait être un dragon, frère jumeau de Fafner, et je compris qu’en chevauchant ce dragon-là, on pouvait découvrir d’une autre façon la terre, les plages et les bois d’Europe. Ce qui, du dehors, m’avait paru être une banale Volkswagen ouvrit sa caverne et me révéla ses richesses libératrices, le jour même de l’arrivée de Paul à ma maison de Saignon dans les vallons du Vaucluse pleins de lavande et d’amandiers. » ([8])

Carol Dunlop, qui était la dernière compagne de l’écrivain, disparaîtra brutalement le 2 novembre 1982, quelques mois après ce joyeux périple. Ces quelques mots du Loup à son Oursine dans « Post-scriptum, décembre 1982 » :

« Je sais bien, Oursine, que tu aurais fait la même chose si c’était moi qui avait dû partir le premier et je sais que ta main écrit, unie à la mienne, ces derniers mots où la douleur n’est pas, ne sera jamais plus forte que la vie que tu m’as appris à vivre, comme nous sommes peut-être arrivés à le montrer dans cette aventure qui parvient ici à son terme mais qui continue, continue dans notre Dragon, continue à jamais sur notre autoroute. » ([9])

Mai 2015 © Nathalie Riera (Les carnets d’eucharis)

De la faune entomologique des parkings et autres considérations écologiques ainsi que des possibilités (aléatoires) d’établir une cartographie de leur flore arborescente.

(EXTRAIT)

[…] Cartographie du pays d’un arbre : pourquoi pas ? Il suffirait d’une série de photos précises et de la patience d’aplanir ce qui est sphérique, comme Mercator, comme les releveurs de portulans, ici le nord ou l’est, ici le haut et le bas, les Everest ou les Méditerranée de l’arbre. J’imagine la carte de mon arbre avec ses signes conventionnels, son bleu, son vert et son blanc, son hydrographie, son nivellement, son orographie et pourquoi pas une ethnographie (entomologie et ornithologie). J’imagine le cartographe dessinant à l’échelle de la page le tourbillon sphérique de l’arbre, révélant les routes qui, du fût central, l’autoroute de l’arbre, tendent leurs bifurcations de part et d’autre, se divisent à leur tour en deux, quatre, cinquante, deux cents, mille huit cent quarante-quatre chemins secondaires qui se perdent en dizaines de milliers de sentiers, chacun avec ses champs verts, chaque feuille une parcelle du cadastre et, sur chaque parcelle, un propriétaire éphémère – comme ils devraient l’être tous – le moustique, l’araignée, la chenille, la coccinelle et même des êtres imperceptibles qui, dans des nomenclatures spécialisées, doivent bien avoir un nom mais qui ici, sur cette machine à écrire, tracent simplement de temps à autre l’image d’une bestiole infinitésimale qui avance vers les touches, hésite au bord, recule et se perd à la moindre seconde d’inattention, déjà oubliée, déjà néant. […]

[Les autonautes de la cosmoroute (ou un voyage intemporel Paris-Marseille)

Nrf Gallimard, 2014– p.87]

-------------------------

CAROL DUNLOP & JULIO CORTAZAR

– Les autonautes de la cosmoroute (ou un voyage intemporel Paris-Marseille)

(Nrf Gallimard – 2014)

■Site GALLIMARD

Un jour de mai 1982, Julio Cortázar et Carol Dunlop prennent l'autoroute du Sud en direction de Marseille. C'est le début d'une aventure et d'un jeu merveilleux, à la limite de la légalité, qui se déroulent pendant trente-deux jours sur l'A6. Les protagonistes sont l'écrivain, sa compagne et un vieux Combi Volkswagen, rebaptisé pour l'occasion Fafner, comme le dragon légendaire de Wagner.

À l'instar des navigateurs anciens, nos deux explorateurs tiennent un journal de bord détaillé où ils décrivent non seulement tous les aléas du voyage mais également la flore et la faune étonnantes qu'ils trouvent sur l'autoroute, ainsi que les pièges et les menaces les plus abominables auxquels ils doivent faire face : sorcières, gendarmes, agents secrets, camions sinistres d'origine inconnue qui les doublent dangereusement et essaient de les écraser. Mais rien ne les arrêtera, pas même les règles strictes du jeu auquel ils jouent en secret.

En fait, ils gagnent sur tous les tableaux, car les frontières entre rêve et réalité s'effacent graduellement au cours de ce voyage inattendu et poétique, qui devient au fil des pages une célébration sans fin de la vie. Jamais l'A6 n'a été un terrain aussi propice pour la littérature ni aussi fertile pour l'imagination : la tendresse, l'intelligence, l'amour et le rire se mélangent constamment dans les mille péripéties et mésaventures de ce livre joyeux, surprenant et unique.

CONSULTER Julio se promène sur le Pont des Arts

par Fernando Gaspar

| © http://mexiqueculture.pagesperso-orange.fr/nouvelles3-fgaspar-fr.htm

Julio & Carol

| © http://www.cortazarmovie.com/

![]() TELECHARGER & IMPRIMER L’ARTICLE D’aire en aire : les indiens de l’autoroute

TELECHARGER & IMPRIMER L’ARTICLE D’aire en aire : les indiens de l’autoroute

par Nathalie Riera

| © NATHALIE RIERA_Carol Dunlop & Julio Cortazar_2.pdf

15:26 Publié dans Julio Cortazar, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, PORTRAIT & LECTURE CRITIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

22/02/2015

Les Carnets d'Eucharis N°44 - Hiver 2015

●●●●●●●●●

Poésie | Littérature Photographie | Arts plastiques

●●●●●●●●●

[« SUR LE CHEMIN DE L’HOMÈDE »]

© Nathalie Riera, 2014 | Photographie numérique

■■■

PHOTOGRAPHIE

SAUL LEITER

Florence HenriAutoportrait au miroir

AUPASDULAVOIR

BRIGITTE GYR[Incertitude de la note juste – Lanskine]

JACQUES MOULIN[Portique – L’Atelier Contemporain]

Estelle Fenzy[Eldorado Lampedusa – La Part Commune]

ARMELLE LECLERCQ[Les Équinoxiales – Le corridor bleu, 2014]

Martine CROS [Les jardins furtifs]

ZBIGNIEW HERBERT

----------------------●●●-------------

GREGORY CORSOTortue géante / Giant turtle

DES TRADUCTIONS

PEDRO ROSA BALDA[QUELQUES POÈMES DE : Uves como cuervos

traduits par Rémy Durand & l’auteur]

Jane Hirshfield [QUELQUES POÈMES DE : SUCRÉ, SALÉ GIVEN SUGAR, GIVEN SALT

traduits par Delia Morris & Geneviève Liautard]

[Clairvision]

----------------------●●●------------- [Notes monochromes de Jacques Sicard]

![]() DES LECTURES/DES PORTRAITS

DES LECTURES/DES PORTRAITS

[Christa Wolf : Une œuvre à cœur ouvert]par Nathalie Riera

[Jean-Richard Bloch & Jean Paulhan, Correspondance 1920-1946]par Tristan Hordé

[NOUVELLESPARUTIONS]

JOSÉ CORTI – l’ATELIER CONTEMPORAIN– Ypsilon– LE BRUIT DU TEMPS

Au format livre numérique/CALAMEO

http://fr.calameo.com/account/book

18:05 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/02/2015

Jean-Richard Bloch & Jean Paulhan, par Tristan Hordé

●●●

UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ

…

© Jean-Richard Bloch & Jean Paulhan │ http://www.librarything.com/author/aikenconrad

Jean-Richard Bloch & Jean Paulhan, Correspondance 1920-1946

édition établie, préfacée et annotée par

Bernard Leuilliot

Éditions Claire Paulhan, 2014

Site éditeur | © http://www.clairepaulhan.com/auteurs/bloch_paulhan.html

■■■

La publication de la correspondance de Paulhan se poursuit, aux éditions Claire Paulhan, parallèlement à celle des œuvres complètes chez Gallimard (après celle du Cercle du Livre Précieux, il y aura bientôt 50 ans), dont on espère qu’elles trouveront un jour leur place dans la Pléiade. Ce volume permet de mettre en lumière la personne de Jean-Richard Bloch, né en 1884 comme Paulhan : romancier, essayiste, il a fait partie du comité de rédaction de la revue Europe à sa création, en 1923, et il y a tenu dans les années 1930 une chronique régulière ; il a dirigé ensuite avec Aragon le quotidien Ce soir, jusqu’à l’interdiction de la presse communiste en octobre 1939. On suivra précisément son parcours, en particulier pendant la guerre, jusqu’à sa mort brutale, d’épuisement, en 1947, dans la présentation de Bernard Leuilliot.