31/10/2010

Léon Chestov aux Ed. Le Bruit du temps

Le Pouvoir des clés

Léon Chestov

Cette parution est la première d’une série de rééditions et de publications d’inédits de Chestov prévues au Bruit du temps, sous la direction de Ramona Fotiade, présidente de la Société d’études Léon Chestov, professeur à l’université de Glasgow.

Cette parution est la première d’une série de rééditions et de publications d’inédits de Chestov prévues au Bruit du temps, sous la direction de Ramona Fotiade, présidente de la Société d’études Léon Chestov, professeur à l’université de Glasgow.

Tome VII des œuvres telles que Léon Chestov les avait lui-même ordonnées, Le Pouvoir des clés marque un tournant dans l'œuvre du philosophe russe, désormais plus ouvertement orientée vers le questionnement de la foi. Le pouvoir des clés, pour Chestov, c’est ce droit que s’arroge chaque homme, qu’il soit catholique ou athée, d’ouvrir pour lui-même et pour ses proches les clés du royaume des cieux, de croire que, s’il fait le bien, il obtiendra le paradis. Or, pour Chestov, l’homme doit renoncer à l’idée que ce pouvoir est entre ses mains, la vérité ne commence qu’au moment où la raison perd pied. On la trouve chez ces hommes (de Plotin à Nietzsche, de Shakespeare à Dostoïevski) qui, à un moment de leur vie, ont perdu toutes les clés et ont connu une expérience qui est de l’ordre de la révélation.

20:12 Publié dans Léon Chestov, RUSSIE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Elisabeth Bishop, Nord & Sud

L’homme-phalène

Extrait

Si vous l’attrapez,

approchez une torche de son œil. Ce n’ est qu’une pupille noire,

une nuit complète en soi, dont l’horizon hirsute se crispe

quand il vous fixe à son tour, et clôt sa paupière. Alors

une larme, son seul bien, point, comme le dard de l’abeille.

D’un geste furtif il la cueille et, si vous regardez ailleurs,

Il l’avalera. Toutefois, si vous l’observez, il vous l’offrira,

fraîche comme de l’eau de source et assez pure pour être bue.

The Man-Moth

Il you catch him,

hold up a flashlight to his eye. It’s all dark pupil,

and entire night itself, whose haired horizon tightens

as he stares back, and close up the eye. Then from the lids

one tear, his only possession, like the bee’s sting, slips.

Slyly he palms it, and if you’re not paying attention

he’ll swallow it. However, if you watch, he’ll hand it over,

cools as from underground springs and pure enough to drink.

Paris, 7h du matin

Extrait

Je me rends à chaque horloge de l’appartement :

certaines aiguilles pointent histrioniquement dans une direction

et certaines dans d’autres, sur des cadrans ignorants.

Le temps est une Etoile ; les heures divergent tellement

que les jours sont des voyages autour des banlieues,

des cercles autour d’étoiles, des cercles qui se recoupent.

La gamme brève, en demi-tons, des climats de l’hiver

est une aile déployée de pigeon.

L’hiver habite sous une aile de pigeon, une aile morte aux

plumes humides.

Paris, 7 A.M.

I make a trip to each clock in the apartment :

some hands point histrionically one way

and some point others, from the ignorant faces.

Time is an Etoile; the hours diverge

so much that days are journeys round the suburbs,

circles surrounding stars, overlapping circles.

The short, half-tone scale of winter weathers

is a spread pigeon’s wing.

Winter lives under a pigeon’s wing, a dead wing with

damp feathers.

Nord & Sud, 1983

(éd. Circé, 1996, pour la traduction française)

19:34 Publié dans Circé, Elisabeth Bishop, ETATS-UNIS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

William Bronk, Le monde, le sans-monde

A un musicien italien d’autrefois

Quand on écoute sa musique, combien

on aimerait en avoir été l’interprète, afin

d’être beau à jamais, comme sa musique,

comme lui en elle, qui n’est plus

que sa musique, qui est son monde.

Combien on désire toujours une fin

- afin que rien ne manque.

Et puis ceci encore :

qu’on désire durer, qu’on a besoin de se faire

un monde pour survivre, ce qui ne peut être fait

simplement, sur-le-champ, mais par la lente

accrétion, cristal à cristal, d’un monde

fait, d’un monde fait pour durer.

On n’est rien sans monde.

(p.65)

La nature de la forme musicale

Il est difficile de croire du monde qu’il devrait

y avoir de la musique : ces certitudes à rebours

du tout-incertain, cette beauté ordonnée sous

l’absence de tonalité, la confusion des bruits de hasard.

Il est tentant de dire de l’incompréhensible,

de l’absence de formes, qu’il n’y a d’ordre que celui

que nous ordonnons et que, l’ordonnant, il est ; ou encore,

qu’il y a un ordre naturel qu’appréhende la musique

dont l’appréhension justifie le monde ;

ou ceci encore, que ces formes sont fausses, pas vraies,

que la musique n’est pas pertinente à tout le moins, que le monde

est énoncé quelque part ailleurs, pas là. Mais non.

Comment dire ? Il y a une beauté de la personne aussi,

qui n’est pas la vérité des personnes ni même, apprend-on,

la vérité de cette personne en particulier.

Il n’y a que la beauté s’énonçant elle-même :

comme si nous en étions réduits à dire de la musique, qu’elle est.

(p.99)

Le monde, le sans-monde, 1964

(éd. Circé, 1994, pour la traduction française)

19:09 Publié dans Circé, ETATS-UNIS, william Bronk | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

28/10/2010

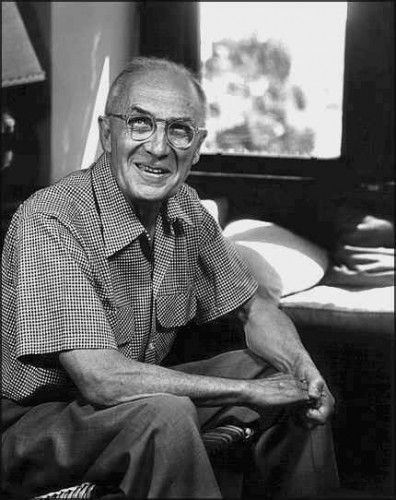

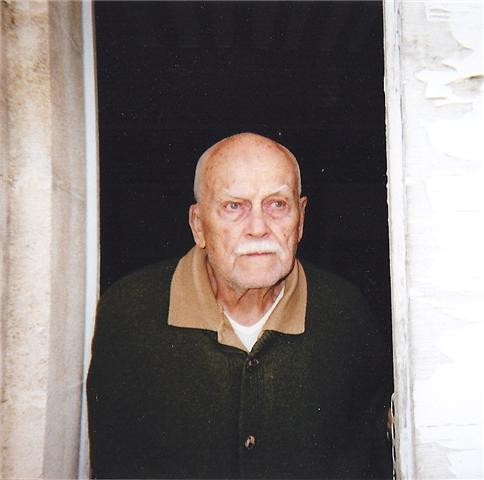

Roger Curel par Claude Darras

PORTRAIT ET LECTURE

(Claude Darras)

Roger Curel, philosophe et rebelle

Il aime en gourmet la langue française dont il use et parle en virtuose. Parfois, afin de donner plus de mordant au fouet de son écriture, il abuse des expressions triviales, comme s’il parsemait d’orties un jardin à la française. Mais ce sont là des vétilles ; et personne ne songerait à les lui reprocher s’il ne portait si haut l’exigence morale de la littérature et une hantise continuelle de la barbarie. Né le mardi 29 mai 1923 sur les hauts plateaux algériens, à Saïda, berceau d’Apulée, l’auteur latin de L’Âne d’or, l’adolescent comprend très tôt que, sur de nombreux humains, la possibilité de commettre impunément quelque lâcheté, quelque crime, surgit du tissu des jours ordinaires. Il complète la découverte précoce de la sauvagerie au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que les institutions françaises collaborent avec les Allemands après l’armistice de 1940, il est arrêté en 1941 en essayant de rejoindre Charles de Gaulle à Londres ; il participe à la préparation du débarquement des Alliés en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, puis, le 24 du mois suivant, à l’exécution de l’amiral pétainiste François Darlan à Alger. Jugé et acquitté, il s’enrôle dans la 2e Division blindée du général Philippe Leclerc. Démobilisé après la guerre, il intègre le musée de l’Homme et rallie la mission Marcel Griaule en Afrique occidentale où il réalise quatre films avec l’ethnologue Jean Rouch (Le Cimetière dans la falaise, 1950 ; Bataille sur le grand fleuve, Les Gens du mil, 1951 ; Les Fils de l’eau, 1954). À son retour en France, le journalisme et le cinéma l’accaparent sur les rives de la Méditerranée. Le grand reporter « couvre » notamment la fin de la guerre d’Algérie et les débuts de l’indépendance. L’assistant metteur en scène participe à la réalisation du film d’Albert Lamorisse, « Crin blanc », en 1953, avec Denys Colomb de Daunant et Edmond Séchan. Vingt ans après, il écrit à la demande d’Alain Jessua le scénario du film « Traitement de choc », interprété par Annie Girardot et Alain Delon.

Dans la clandestinité de sa retraite vauclusienne, à Bonnieux où il réside depuis 1965, Roger Rosfelder a ajouté dix œuvres à sa bibliographie et des dizaines de nouvelles publiées, sous le patronyme de son grand-père (Curel Jean-Paul, notaire toulonnais), par des revues dont « Le Croquant » de son ami le philosophe Michel Cornaton. Il relit aujourd’hui le théâtre de l’Autrichien Thomas Bernhard (1931-1989) et les Récits de Kolyma du Russe Varlam Chalamov (1882-1941) ; les nouvelles et la poésie de l’Irlandais James Joyce (1882-1941) l’émeuvent tout autant ; il s’enthousiasme pour la prose pérégrine de l’Anglais Malcolm Lowry (1909-1957). Et dans le panthéon de ses préférences, il aime à citer l’Allemand Heiner Müller (1929-1996), l’Américain Ezra Pound (1885-1972), le Belge Pierre Rickmans alias Simon Leys (né en 1935), les Français Emmanuel Roblès (1914-1995) et Claude Simon (1913-2005). Le grand lecteur reconnaît sa dette envers « Lumière d’août » de l’Américain William Faulkner (1897-1962). « Tu ressembles aux écrivains que tu aimes », lui dis-je sans malice. Tous ses livres ne sont-ils pas en référence, même lointaine, à ses lectures ?

Ses romans sont invraisemblables comme la vérité des mondes qu’ils décrivent, démasquent ou dénoncent : les expéditions ethnographiques en Afrique (Le Géant du grand fleuve, 1956), le Front de libération nationale en guerre et les évènements d’Algérie (L’Office des Ténèbres, 1965), l’histoire du Maghreb français (Éloge de la colonie, 1992), l’Afrique du gaullisme (Une maison en Provence, 1994), les réseaux d’espionnage (Maxence de Tyr, 1998). Fatalement autobiographiques, ces récits et essais entendent corriger les bévues ou l’amnésie de la postérité selon la méthode des vases communicants : le témoin vient prêter la main à l’historien, le polémiste éclaire la lanterne du moraliste, le philosophe négocie avec le rebelle.

Il aime en gourmet la langue française, disais-je ? Il faut écrire avec appétit, enseigne-t-il, sinon les mots sont fades. La gourmandise de l’esthète, elle est dans l’ambiance de l’action, dans les décors de la narration, dans les parfums des lieux ; elle est aussi dans une joie rabelaisienne à manipuler les personnages, ces miniatures de camée, peu importantes en volume mais ciselées, suivant les caractères, avec précision, corrosion ou tendresse. Au-delà du plaisir de déplaire de l’iconoclaste qui signe le premier d’une quinzaine d’ouvrages majeurs à 29 ans (Chants haoussas, Seghers), le lecteur attentif trouvera de la grandeur chez certains protagonistes de ses histoires, la part la plus haute de l’homme, la manifestation du sentiment de noblesse qui s’empare des humbles quand ils refusent la servitude et le chaos toujours menaçant de la barbarie.

© Claude Darras

Photo : Roger Curel par Robert Durand

Florilège

Le village sentait le combat. Sur toutes les cases des pêcheurs, des harpons alignés dressaient leurs fers barbelés dans le ciel. Les flotteurs en bois de sureau, assemblés en faisceaux, finissaient de sécher sur des claies. Tous les pêcheurs de Firgoun étaient réunis sur une esplanade de terre battue, située derrière la concession d’Oumarou. Ils finissaient d’affûter leurs fers, les emmanchaient sur des hampes de bois dur et enfonçaient les bois dans les flotteurs par des taquets ; ce travail une fois terminé, ils posaient leurs harpons, la pointe dirigée vers le ciel, contre les cases. Ils taillaient des pagaies de rechange pendant que le forgeron traçait à chaud la marque du propriétaire sur les fers neufs. Oumarou, torse nu dans son pantalon de coton bleu déteint, aiguisait les trois lances à tuer. Elles avaient un manche court et un fer large et coupant, aussi long et aussi large que son avant-bras : elles étaient destinées à achever les hippopotames en leur sectionnant les nerfs, profondément, entre le cou et la tête.

Dans « Le Géant du grand fleuve », éditions Julliard, 1956

Toujours ces militaires éternels et bornés qui dirigent si mal la circulation aux carrefours de l’histoire. Le souvenir d’un ami commun mort assassiné nous a rappelé l’injustice du monde. L’inexistence de tout rempart spirituel contre la félonie des hommes et des États préfigure notre avenir : on ne court pas au fascisme, on y est. Cette injustice du monde je continue à la vérifier dans les dépêches : ceux qui tuent au canon et au napalm continuent d’appeler « terroriste » celui qui tue au couteau. Les uns représentent le nombre et la puissance, ils ont les medias à leur botte ; les autres doivent s’y introduire par effraction. Aux premiers le téléphone, au second le plastic.

Dans « La Rose d’Alger », éditions Paul Keruel, 1989

J’ai la gorge qui se serre. Ensuite elle me parle comme si de tout temps j’avais été au courant du malheur du monde, des années qui passent, de la vieillesse et de la mort. Je crois qu’elle est en train de contempler ce qui jusqu’à maintenant lui avait échappé, les ruines totales d’un pays, d’une famille et d’une vie dans un paysage mental sec, désertique et figé à la Piranèse.

Dans « Éloge de la colonie – un usuel de la destruction »

chronique, éditions Climats, 1992

Il gardait sa rubrique sur le festival d’Avignon. La saison commençait, il lui fallait désormais donner à penser sur l’impensable à un public qui se déversait en ondes régulières de ces grandes villas de pierres apparentes qui ressemblaient à des Noëls de carriers.

Dans « Une maison en Provence »

roman, éditions Aléas, 1994

Goya « Caprices ». Dessin 56. Eau forte non signée. La fortune traite mal ceux qui s’élèvent en essayant d’écraser les autres. Elle paye en fumée la peine que l’on a prise en cherchant les hauteurs. D’après l’anonyme l’homme déguisé en saltimbanque qui domine la scène pour lancer ses toutes petites foudres sur tout ce qui bouge encore autour de lui se tient en équilibre sur les bras de la Sottise.

Dans « Caprices et Désastres », L’Harmattan

collection "Le Croquant", une vie une œuvre, 2009

01:03 Publié dans Claude Darras | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/10/2010

CAMAÏEUX, Angèle PAOLI

24 exemplaires originaux avec des Suminagashi et un Gaufrage

de Véronique Agostini

Camaïeux du roulis régulier de la vague

crépitements crêpelés de lumière ambre rousse

grenailles de cailloux de criques aux bruyères

incendiées de folioles

clairs de terre en camaïeux

de chants de cuivre

de cymbales et crotales

de feu.

-----------------------------------

Véronique Agostini

Editions les Aresquiers

27 avenue d'Ingril - 34110 Frontignan - FRANCE

www.agostiniveronique.com

18:30 Publié dans Angèle Paoli | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

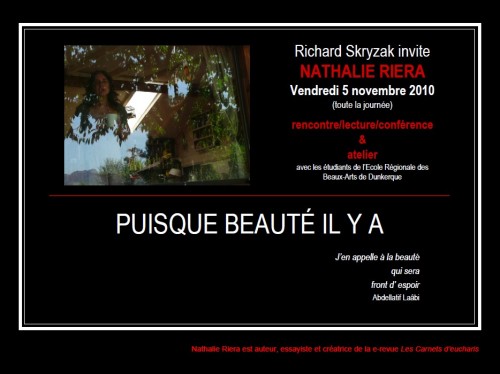

Workshop "Puisque Beauté il y a" à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts de Dunkerque

18:19 Publié dans Nathalie Riera, Richard Skryzak | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Sylvie Durbec, Peinture c'est silence

PEINTURE C’EST SILENCE

peinture c’est silence pas besoin du bruit des lèvres au bord du bol brûlant SUR LE BOL EN PYREX DANS LE REFECTOIRE les lèvres suçotaient les dents en attente de la brûlure du lait chaud pourquoi associer la blancheur brûlante du lait à la peinture

dans les tableaux de Soutine la couleur blanche est liée au rouge exemple cette petite zone laissée en blanc dans le portrait de l’idiot du musée Calvet d’Avignon que le gardien justement aime comme une dent pointée dans une bouche ouverte celle de Lina

une table ce n’est pas le Mont Blanc mais juchée la religieuse sur veillait les petites en train de boire ou ne pas boire la blancheur brûlante du lait obligatoire pour colorer leur teints d’après guerre et la peinture ne s’étalait ni sur les tables ni sur le carrelage froid

Soutine se pliait à trois genres : portrait nature morte et paysage se servant du feu pour oublier le temps passé à apprendre des arbres à Céret Peinture c’est silence se tuait-il à répéter Bach est le seul musicien qui travaille comme un peintre en rythme

blanc noir noir rouge blanc et ça devient une sorte de duende silence c’est musique avez-vous un enregistrement de couleurs peinture aussi c’est musique et si vous voulez entendre voir petites filles buvant à regret leur bol de lait alors faites silence

© Sylvie Durbec, octobre 2010

18:14 Publié dans Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

l’inauguration du réseau de lecture publique de la Communauté de Communes de la Vallée de la Scarpe

Après-midi

Autour de la thématique « Pluri...Elles »

14h à 15h30 Table ronde

Auteures invitées : Marie Desplechin,

Merete Pryds Helle* et Nathalie Riera

15h45 à 16h30 Mini-concert de Liz Cherhal (dans le cadre de la manifestation « Bibliothèques en fête »)

16h30 à 17h Discussion avec la salle

17:54 Publié dans Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/10/2010

Aurélia Lassaque : une très belle voix en terre de poésie

Aurélia LASSAQUE

Poète de langues occitane et française

(Née en 1983)

L A P A U S E P O E S I E

Au Festival de Sète, été 2010, Place du Poulpe

Au Festival de Sète, été 2010, Place du Poulpe© Eric Teissedre

Née en 1983, Aurélia Lassaque est poète de langues occitane et française. Paraissent en 2006 Cinquena Sason (éd. Letras d’Oc), en 2009 Ombras de Luna – Ombres de Lune (éd. La Margeride, rééd. 2010). A paraître aux éditions Jacques Brémond : Solstici, lo bram de Janus – Solstice, le brame de Janus. Ses poèmes sont traduits en catalan, italien, anglais et arabe et paraissent dans diverses revues et anthologies. Elle collabore régulièrement avec des peintres et plasticiens : Robert Lobet (France), Julie Baugnet (Amérique), Adriana Civitarese (Italie). Aurélia Lassaque s’est vu confier en 2010 la direction artistique du Festival des Littératures Minoritaires d’Europe et de la Méditerranée (Italie).

Extraits…………………………………………………

Ombras de Luna, Ombres de Lune, Nîmes, Ed. La Margeride, 2009, 2010.

Lo rei de seda saura

Engana l’aucelum e tuteja l’aura.

Quilhat dins l’èrba salvatja

A perdut sos uèlhs

Raubats a la vèsta d’un soldat.

Tres gojats son venguts

Qu’an escampat sas tripas pel sòl

Per i prene qualque dròlla mal pintrada.

Privat de son còs de seda saura,

L’espaurugal

Fa de sòmis descabestrats

Que desvarian los aucèls.

Le roi de soie blonde

Il trompe les oiseaux et il tutoie le vent.

Dressé dans l'herbe sauvage

Il a perdu ses yeux

Volés à la veste d'un soldat.

Trois jeunes hommes sont venus

Qui ont répandu ses tripes sur le sol

Pour y prendre quelque fille mal mise.

Privé de son corps de soie blonde,

L’épouvantail

Fait des rêves débridés

Qui égarent les oiseaux.

Sa pèl escura e cauda

Coma una nuèch d’estiu

S’estira fins a fintar l’alba

Quand son còs de cavala fèra

Tornamai s’alanda

E cava dins la prigondor de sas cambas

Un paradís d’auselaire.

Sa peau chaude et obscure

Comme une nuit d’été

S’étire et dupe l’aube

Quand son corps de jument sauvage

A nouveau se déploie

Et creuse dans la profondeur de ses jambes

Un paradis d’oiseleur.

Passava en secret d’oradas dins lo verdièr

Pausant sa lenga contra la saba rossa

Gotejant de las bocas badantas dels arbres.

Aital, un ser d’auratge joven,

La trobèt un gojat vengut de la mar

Que l’emportèt a la cima de son sèxe.

Elle passait en secret de longues heures dans le verger

Posant sa langue contre la sève rousse

S’échappant en gouttes de la bouche béante des arbres.

Ainsi, un soir de jeune orage,

La trouva un jeune homme venu de la mer

Qui l’emporta à la cime de son sexe.

Inédits………………………………………………

***

Autres poèmes…

Un ostal de peira e de cortinas de lin coloradas per la lutz e la posca mescladas.

La mar granda, fins a l’asuèlh, agacha per la fenèstra.

Dins l’ostal, una femna encara vierge ; sos pelses de cendre qu’atissa lo vent de la nauta mar balan amb lo ser.

Sus la taula, son vièlh trocèl ben plegat, atrai son agach quand los aucèls de nuèch se meton a cantar.

Une maison de pierre et des rideaux de lin colorés par la lumière et la poussière mêlées.

L’océan, jusqu’à l’horizon, regarde par la fenêtre.

Dans la maison, une femme encore vierge ; ses cheveux de cendre que taquine le vent de la haute mer dansent avec le soir.

Sur la table, son vieux trousseau bien plié, attire son regard quand les oiseaux de nuit se mettent à chanter.

(Poème paru dans l’anthologie Voix Vives de méditerranée en méditerranée. Anthologie Sète 2010, éditions Encre et Lumière, Cannes et Clairan, 2010).

22:15 Publié dans Aurélia Lassaque, FRANCE | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Angèle Paoli, Carnets de Marche (une lecture de Tristan Hordé)

NOTE DE LECTURE

(Tristan Hordé)

Carnets de Marche

ANGÈLE PAOLI

La marche solitaire me semble être une activité complète : elle est un bienfait pour le corps certes, mais elle offre aussi petits et grands bonheurs par les découvertes de la faune et de la flore, on y réinvente à chaque fois les paysages et l'on ne cesse d'y examiner ses jours, ses rêves, ses craintes, d'analyser ce qu'il en est des relations avec ses proches ; on finit par s'arrêter pour lire, regarder le ciel, un arbre, les mouvements des animaux... Dans les Carnets de marche d'Angèle Paoli, tout cela est précieusement noté.

L'espace et le temps du récit sont apparemment homogènes, il s'agit des sentiers et routes empruntés à partir d'un point fixe, une maison dans un hameau du Cap Corse, pendant plusieurs saisons, et chaque séquence du récit correspond le plus souvent à une marche. Cependant, sont introduits ici et là des souvenirs de la vie passée, et ces évocations d'autres temps et d'autres lieux menacent alors l'équilibre présent : le hameau n'apparaît plus comme un havre mais comme un lieu d'exil. La boucle de la marche ne suffit plus à assurer l'ordre du récit ; il est rétabli par la présence constante d'un élément, le vent qui, outre qu'il s'accorde par son mouvement avec l'agitation intérieure de la narratrice, soude les séquences. On commence : « Tu écoutes la chevauchée du vent dans les chênes » ; avançons : « Des vents à couper le souffle», « Le vent sarcle la montagne jusqu'à l'os » ; lisons la dernière phrase du livre : « Le silence vent du matin qui gifle et qui grince plein fouet ».

C'est encore le vent qui transporte les odeurs, celle des cochons comme celle des arbres — ainsi l'odeur « de chêne mouillé, mélange subtil de terre, d'eau, de feuilles » —, découvertes au cours de la marche comme mille et une manifestations de la vie dans le maquis et la forêt, les « minuscules enchantements du jour » : chèvres qu'appelle le berger, oiseaux dont on ne connaît la présence que par le cri, lézards vite enfuis, marcassin qui passe rapidement devant vous. La narratrice voudrait tout retenir et emporte d'ailleurs dans son sac ce qui peut l'être, des rondins de bois abandonnés, un nid de mousse, un rameau d'arbouses...

Il y a très fortement un désir de fusion avec la nature qu'elle arpente ; une des belles séquences des Carnets, par exemple, est consacrée au désir de devenir végétal : « Je suis arbre [...] Mon corps s'enracine [...] Je me coule dans l'arbre, me fonds à son corps de silence et de vent. » On rapprochera ce fantasme d'une disparition heureuse à un autre moment du livre où s'exprime le « désir de retour au ventre des origines » ; pourtant bien que la mère soit présente dans les Carnets, c'est par une relation particulière à la terre que passe ce désir : « c'est par le sexe qu'il t'est donné de le vivre à nouveau. Tu caresses les forages de la roche fissurée, lèvres et ourlets de chair minérale [...] La chair se fend sous l'insistance de tes doigts [etc.] »

Bonheur, donc, de se retrouver, d'être soi-même dans une nature sensuelle et accueillante ? Ce serait trop vite oublier une partie des Carnets. Parfois, le chemin suivi se perd dans des broussailles impénétrables, le but est impossible à atteindre et il faut revenir en arrière, modifier son itinéraire. L'incident suscite de sombres réflexions chez la narratrice, « le sentier introuvable » devient la « métaphore de sa vie ». Chaque fois qu'elle cesse d'observer ce qui l'éloigne de sa difficulté à vivre, alors « elle oublie qu'elle marche. Peut-être ira-t-elle à oublier qui elle est. » Cet oubli, le lecteur le suit sans peine dans la relation qu'elle fait de cauchemars qui disent la dissolution « dans les interstices du sol », la chute dans un trou avec la sensation d'une « béance sans visage ».

En même temps qu'un bonheur rousseauiste, les Carnets relatent la rupture d'avec une femme aimée, d'autant plus pénible à supporter qu'elle s'effectue progressivement, sans être exprimée. C'est la raréfaction des courriers, leur laconisme qui font comprendre à la narratrice que "tout est fini". Amour perdu qui, à certains moments, désoriente à un tel point que le corps semble ne plus avoir de lieu, et alors « Être ici, cela renvoie à tout ce que tu as perdu ».

Cette intégration difficile de la perte de l'Autre provoque une quasi impossibilité à prendre en charge le récit. La narratrice, c'est d'abord et dans une grande partie des Carnets, "elle", que l'on ne distingue pas toujours dans certains passages du "elle" désignant la femme aimée. D'un paragraphe à l'autre, ce "elle" narratrice devient un "tu", mais le dédoublement évite encore le "je", qui obligerait peut-être à répondre à la question « Qui fuit-elle ? » Cet emploi complexe des pronoms est explicité : « Cette distanciation [par le "elle"], toujours, qui l'empêche d'assumer son "moi". Elle, elle hésite. Le "je" qui se met sans cesse en avant, ça la contrarie. Elle le trouve trop exclusif, trop égocentré. Elle lui préfèrerait le "tu", qui ouvre le dialogue avec cette autre part d'elle-même, instaure le va-et-vient entre une forme de regard et une autre, un angle de vue et un autre. »

Le "je" n'est pas absent, mais Angèle Paoli use soit des ressources de la ponctuation pour signifier la distance dans l'écriture (c'est alors "je," ou "mon,"), soit supprime toute démarcation entre les éléments du discours, ce qui donne l'impression d'un flux de pensées qui n'auraient pas besoin d'être hiérarchisées. On pourrait dire qu'alors cette absence de distance marque la fin du deuil de l'Autre — le "elle" ambigu n'est plus nécessaire —, la possibilité par la narratrice d'être ce qu'elle est, sans (se) dissimuler. Ce n'est pas le moindre intérêt de ces Carnets de marche.

© Tristan Hordé, octobre 2010

Editions du Petit Pois, Béziers, 2010

■ LIEN : http://cordesse.typepad.com/leseditionsdupetitpois/auteurs/

+ d’infos

20:58 Publié dans Angèle Paoli, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

08/10/2010

« Salah Stétié en un lieu de brûlure »

Salah Stétié

(Article de Nathalie Riera)

***

Une lampe sous l’orage

« Dans une époque où le nom même de l’Etre, celui du sens et de l’essence sont devenus objets de répulsion, de dérision et finalement d’une étrange amnésie, Salah Stétié ose dire que seule une poésie prenant appui sur les grandes interrogations fondamentales est susceptible d’éclairer la condition des hommes et de nous prémunir contre ces maladies mortelles que sont les certitudes sans horizon, les cynismes affamés, les divertissements de littérateurs enfilant des perles d’insignifiance, ou l’abandon blasé à l’esclavage de l’immédiat. » [1]

En un lieu de brûlure, (éditions Robert Laffont, oct. 2009) est l’occasion de consacrer ces quelques lignes à une personnalité intellectuelle aussi éminente et lumineuse que Salah Stétié, poète libanais de tradition culturelle sunnite, né à Beyrouth le 28 décembre 1929.

Pour celui qui avoue son arabité lui être corps et cœur, et militer activement pour une Méditerranée « frémissante de grands mythes », la langue française le fascine autant pour sa vertu de transparence, que la foi du poète est conscience en la lumière de la langue, à ses « chevaux tremblants ». Lumière de l’affranchissement.

Si Salah Stétié n’hésite pas à se positionner comme « double exilé », « invité de la langue française », son engouement est de mettre en exergue sa grande amitié pour la poésie et ses poètes européens que sont Pierre-Jean Jouve, René Char, Henri Michaux, André Pieyre de Mandiargues, Yves Bonnefoy, Cioran… et son si cher Georges Shehadé, sans oublier sa grande affection pour Gerard de Nerval.

Deux figures majeures marqueront la vie intellectuelle du poète : Gabriel Bounoure (lors de leur rencontre à l’Ecole Supérieure des Lettres de Beyrouth, en 1947), puis Louis Massignon (au Collège de France). De l’un comme de l’autre, il recevra une véritable initiation à la littérature européenne. « L’eau froide gardée » est le premier recueil publié en 1973, que Pierre Brunel [2] considère d’aussi grande facture que le recueil d’Yves Bonnefoy « Du mouvement et de l’immobilité de Douve ». A l’occasion des 80 ans du poète, il convient de dire que Salah Stétié a construit une œuvre de poésie et de prose des plus cohérentes et des plus généreuses. Aucune place à l’enflure, à la gloriole, au lyrisme ravi, à l’intellectualisme maniéré, mais place à la finesse et la fraîcheur, à la beauté convulsive et à la tension de la célébration. Salah Stétié déplore cette guerre de l’homme contre l’Etre, c’est-à-dire contre ce qui détourne l’humain de la vérité tragique. Et face à la dévastation, qui nous fait rompre avec notre ouverture à l’Etre, il convient de demeurer dans la vigilance et la résistance contre le formalisme, l’anecdotique, la pensée en régression, la métaphysique de pacotille, et contre tout ce qui participe insidieusement à l’extension du désastre.

Lampe infléchie parmi les écritures

A cause du renversement nocturne

De branche verte – et ses roses séchées.

Rocaille haute que torture une pensée

Fermée sur la poésie de mille olives

Feintes par l’arbre en attente de blessure

- Selon l’antique prophétie éblouissant

Les chèvres de subtilité du sel

XXXIII, L’être poupée

Dans Les parasites de l’improbable, qui regroupe des textes inédits, [3] Salah Stétié se demande si notre modernité est réellement excessive, et de quelle nature est son rapport au désir. À cette « modernité ravagée de tics », la réponse ne s’attarde pas : « Excessive, notre modernité ? Elle n’aurait été, aux yeux ravagés de Nietzsche, l’eût-il connue, qu’une serre à cultiver des fleurs mineures, provocatrices d’un style de scandale somme toute acceptable et intégrable. » Et ce qu’il faut entendre par « désir », précise t-il, ce n’est certainement pas «ce désir affecté et tout compte fait limité et médiocre, épuisé, essoufflé, dont nous rabattent les oreilles tant de petits romans excités de notre modernité pauvrement désirante et souffreteusement érotique, bien éloignée, en tout état de cause, de la tentation panique et de l’intensité imaginative, seuls moteurs de la vie en sa haute projection poétique. » Lieu de l’urgence sont l’amour et le désir, nous dit le poète, et il n’est pas déplacé d’affirmer que c’est à Jouve que la poésie de Stétié doit non pas sa sensualité, mais plutôt « une légitimation advenue et une confirmation du fait que la voie du poétique devait tenir compte de tous les mouvements profonds de la chair, des pulsions les plus noires, ainsi que de la splendeur avouée du corps, du « vrai corps » adorable et périssable. » [4]

L’éminence de Salah Stétié ne tient pas seulement de ses innombrables lectures, de sa passion ou son obsession à la parole poétique, elle tient avant toute chose de son goût et son respect pour l’absolu. Ainsi cette humble résolution à dire le peu, cette offrande d’un chant sans artifice, cette connaissance par les gouffres pour s’opposer à tous les faux jardins de la consolation. Ainsi ce silence dont on ne cesse d’accueillir les mots, fruit d’or de la parole. Car en poésie, il est ni question de parler ni question de se taire, pas plus que de répondre, nous dit Stétié, mais questionner sans fin. La question n’est- elle pas déjà un savoir.

En un lieu de brûlure nous offre un poète homme de deux rivages, qui ne se révèle pas seulement lecteur attentif des plus importants poètes des temps classique ou contemporain de sa génération. Une sorte de providence lui aura surtout offert complicité et proximité avec la poésie des hommes, dont celle de Mandiargues, Jouve, Cioran, et tant d’autres alliés, aussi farouches furent-ils, quand l’art et la poésie ne sont plus affirmation et beauté de l’existence, mais ne servent qu’à de bien sombres perditions au compte de ceux qui ne savent trouver jouissance que dans les scories du scandale. Ainsi, comment ne pas approuver Cioran, cité par Stétié, dans sa manière de définir les poètes, et sans que cela ne mette en doute son profond attachement à la poésie :

« Je viens de parcourir un livre de X, avec la plus grande répulsion. Je ne peux plus supporter l’inflation poétique. Chaque phrase se veut une quintessence de poésie. Cela fait artificiel, cela n’exprime rien. On pense tout le temps à l’inanité des mots recherchés. – Depuis longtemps déjà, j’abhorre tous les « styles » ; mais celui qui me semble de loin le pire, c’est celui des poètes qui n’oublient jamais qu’ils le sont. » [5]

Nathalie Riera, 2010

[1] « Salah Stétié » par Marc-Henri Arfeux, éditions Seghers, 2004 – (p.13)

[2] « Salah Stétié sur sa rive» par Pierre Brunel (en guise de préface), in « Salah Stétié en un lieu de brûlure », Editions Robert Laffont, 2009

[3] « Les parasites de l’improbable » par Salah Stétié, in « Salah Stétié en un lieu de brûlure », Editions Robert Laffont, 2009 – (p. 884)

[4] Ibid., - (p. 927)

[5] Ibid., - (p. 971)

En un lieu de brûlure, éditions Robert Laffont, 2009

Ce volume contient :

Salah Stétié sur sa rive, par Pierre Brunel

Vie d’un homme (avec post-scriptum), par Salah Stétié

POÉSIES : L’EAU FROIDE GARDÉE, FRAGMENTS : POÈME, INVERSION DE L’ARBRE ET DU SILENCE, L’ÊTRE POUPÉE suivi de COLOMBE AQUILINE, L’AUTRE CÔTÉ BRÛLÉ DU TRÈS PUR

ESSAIS : LES PORTEURS DE FEU ET AUTRES ESSAIS, UR EN POÉSIE, ARTHUR RIMBAUD, MALLARMÉ SAUF AZUR, LE VIN MYSTIQUE

PASSERELLES : CARNETS DU MÉDITANT, LE VOYAGE D’ALEP, LECTURE D’UNE FEMME

LES PARASITES DE L’IMPROBABLE

Notes - Bibliographie

Les derniers ouvrages publiés de Salah Stétié :

"Mystère et mélancolie de la poupée" , Fata Morgana, mai 2008

« Culture et violence en Méditerranée », Imprimerie Nationale Editions, mai 2008

« Louis Massignon Gabriel Bounoure », Fata Morgana, mars 2008

22:13 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Salah Stétié | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Bernard Plossu

à la galerie LA NON MAISON

BERNARD PLOSSU expose quelques images sélectionnées par Alain Bergala commissaire de l’exposition Brune/ Blonde, à la cinémathèque française, du 6 octobre 2010 au 16 janvier 2011 – 51, rue de Bercy Paris 12ème

Espagne 1987

Courtoisie LA NON MAISON

Contact : Michèle Cohen – Directrice de la galerie LA NON MAISON 22, rue Pavillon 13100 Aix en Provence Tél. 06 24 03 39 31

21:41 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Rencontre avec Claude Garache

Musée Granet

Galerie Alain Paire

21:25 Publié dans Alain Paire, CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Trans-Mission

21:13 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques), Richard Skryzak | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Pascal Boulanger, Un ciel ouvert en toute saison

le corridor bleu vous propose en souscription

Pascal Boulanger

Un ciel ouvert en toute saison

Ceux qui ont aimé les précédents livres de Pascal Boulanger seront surpris par le changement de ton et le régime très différent de l’écriture de Un ciel ouvert en toute saison. En effet, ce texte s’adresse à ses deux filles adolescentes, et le ton est celui d’un legs difficile à transmettre, celui d’un ciel désencombré des sirènes fallacieuses qui les menacent. La prose se fait ici prudente, se sachant épiée par des êtres encore fragiles face à l’inconnu et à l’incertitude quant à l’avenir. La beauté de ce texte vient de la fragilité de sa communication avec cette jeunesse plongée dans un monde où tout va à vau-l’eau et où tout sentiment est suspecté d’irrationalité :

L’amour que j’ai pour vous, je voudrais qu’il ne soit pas simplement un sentiment, mais aussi une puissance capable de triompher de la peur.

Admirable et émouvante prière d’un père et d’un poète qui se fait proche de sa propre jeunesse héritière du pire, mais aussi de Rimbaud qui lui apprit à saluer la beauté, en dépit de ce qui enlaidit, massacre et humilie l’élan de nos facultés. Quelle belle injonction au dégagement rêvé prôné par le poète de Charleville dans Génie, que cet incipit de Un ciel ouvert en toute saison :

Quand vous serez tout simplement là, lancées dans notre monde, dressées sur notre planète rocheuse ; prenez soin de vos âmes, suivez le meilleur du présent, oubliez le temps sur le fil au-dessus du néant.

À la lecture de ce livre, le lecteur ne pourra que souhaiter que ce vœu soit entendu et exaucé : puisque vous êtes merveilles – éternellement – dans la prolifération inattendue du simple.

Un texte simple en profondeur, comme un bel horizon.

Gilbert Bourson

Date de parution : Décembre 2010. ï 56 p. ï 10 € ï Port offert.

Règlement par chèque à l’ordre du corridor bleu 185, rue Gaulthier de Rumilly 80000 Amiens.

|

nom prénom adresse

nombre d’exemplaires signature |

L’auteur Pascal Boulanger, né en 1957, vit et travaille à Montreuil. Parallèlement à son travail d’écriture, il cherche depuis une vingtaine d’années, à interroger autrement et à resituer historiquement le champ poétique contemporain qui, pour lui, passe par la prose. Marqué par la poésie rimbaldienne et le verset claudélien, il a donné de nombreuses rubriques à des revues telles que Action poétique, Artpress, Le cahier critique de poésie, Europe, Formes poétiques contemporaines et La Polygraphe. Il a été responsable de la collection Le corps certain aux éditions Comp’Act. Il participe à des lectures, des débats et des conférences en France et à l’étranger et il a mené des ateliers d’écriture dans un lycée de Créteil en 2003 et 2004. Il a publié des poèmes dans les revues : Action poétique, Le Nouveau Recueil, Petite, Po&sie, Rehauts… Parmi les études qui lui ont été consacrées, signalons celles de Gérard Noiret dans des numéros de La Quinzaine Littéraire, de Claude Adelen dans Action poétique, d’Emmanuel Laugier dans Le Matricule des anges, de Bruno Cany dans La Polygraphe, de Serge Martin dans Europe et une analyse formelle de Jean-François Puff (sur le recueil : Tacite) dans Formes poétiques contemporaines. Bibliographie de Pascal Boulanger

Poésie Septembre déjà, Europe-poésie, 1991. Martingale, Flammarion, 1995. Le bel aujourd’hui, Tarabuste, 1999. Tacite, Flammarion, 2001. L’Émotion L’Émeute, Tarabuste, 2002. Jongleur, Comp’Act, 2005. Jamais ne dors, Le corridor bleu, 2009. Cherchant ce que je sais déjà, L’Amandier, 2009. L’échappée belle, Wigwam, 2009. Prose Une “ Action Poétique ” de 1950 à aujourd’hui, Flammarion, 1998. Le corps certain, Comp’Act, 2001. Les horribles travailleurs, in Suspendu au récit…, Comp’Act, 2006. Fusées & Paperoles, L’Act Mem, 2008.

21:01 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

05/10/2010

Claude Darras, Lectures critiques

Le regard et les couleurs des peintres :

entre art et science

Manlio Brusatin mériterait de se réserver, tel Velasquez dans « Las Meninas », un coin du tableau de sa fresque encyclopédique, pinceau et crayon à la main, au titre des études fondamentales qu’il a publiées. On peut le lire dans la marge de ses deux monumentales histoires, celle des couleurs et celle de la ligne : la vaste érudition de l’architecte et historien italien intimide.

Raconter la couleur en quelque cent cinquante pages paraissait insensé il y a un quart de siècle (l’ouvrage a été publié pour la première fois à Turin en 1983), tant le sujet marcotte en une infinité de domaines tels l’art et la science, l’histoire et la chimie, la psychologie et la physique, la littérature et l’industrie. L’« Histoire des couleurs » prend désormais sa place entre le « Traité d’optique » d’Isaac Newton (qui affirma l’existence de sept couleurs correspondant à différentes longueurs d’onde) et le « Traité des couleurs » de Wolfgang Goethe (qui ouvrit la voie à une approche scientifique de la couleur). Au-delà des expériences chromatiques d’Eugène Chevreul (qui détailla 14 400 tonalités chromatiques) et du « clavier à lumière » d’Alexandre Scriabine (où le rouge consonne avec le do, le violet avec le ré bémol et le do dièse, le jaune avec le ré, etc.), le livre nous apprend, entre autres anecdotes, que le corpus des couleurs des tribus maori distingue une centaine de rouges et que les Esquimaux recensent sept types de blanc quand nos contemporains des villes européennes perçoivent une centaine de gris dans leur environnement quotidien !

L’« Histoire de la ligne » manifeste la même complétude et une rigueur jumelle. Fondement des « arts du dessin » que sont la peinture, la sculpture et l’architecture, « la ligne manifeste une vision de l’espace et du monde », selon l’auteur qui bâtit sa réflexion sur ce postulat au grand bénéfice du lecteur admis à pénétrer les arcanes historique, esthétique, scientifique, sociologique et littéraire du trait continu qu’est la ligne.

- « Histoire des couleurs », « Histoire de la ligne », par Manlio Brusatin (Collection Champs, éditions Flammarion, n° 626, 192 pages, 2009, 8 €, n° 535, 242 pages, 2006, 12 €).

- « Voir la musique », revue Terrain, n° 53 (éditée par la Maison des sciences de l’homme et le ministère de la Culture et de la communication, 176 pages, septembre 2009, 16 €).

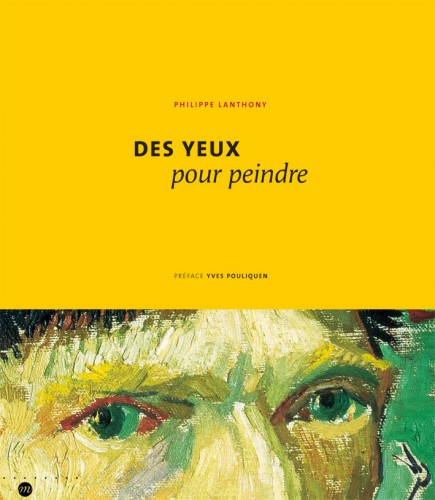

Philippe Lanthony, « Des yeux pour peindre ». Préface d’Yves Pouliquen, de l’Académie française, édition de la Réunion des musées nationaux,2006

LECTURES CRITIQUES Claude Darras Téléchargement de l'ensemble des lectures LIEN : LECTURES CRITIQUES_Claude Darras_octobre 2010.pdf

21:42 Publié dans Claude Darras | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/10/2010

William Carlos Williams

Photo : G. Paul Bishop, Jr

« FEMME QUI MARCHE »

Un nuage oblique de fumée pourpre

couvre la silhouette laiteuse

de façades et d’arbres minuscules –

un petit village –

qui s’achève en une lame dentée

d’arbres recouverts de brume

sur une feuille de ciel gris.

A droite, faisant saillie,

un angle de toit écarlate.

A gauche, une moitié d’arbre :

- quelle bénédiction que

de te revoir dans la rue,

femme puissante

qui avance avec les hanches ondulantes,

les seins pointés,

les épaules souples, les bras pleins

et les mains fortes et douces (je les ai senties)

en portant le lourd panier.

J’aimerais te voir plus souvent !

Et pour une autre raison

que les œufs frais

que tu nous apportes régulièrement.

Oui, toi, aussi jeune que moi,

aux sourcils anguleux,

aux doux yeux gris et à la bouche avenante ;

toi qui marches vers moi

en descendant de cette morte colline !

J’aimerais bien te voir plus souvent.

William Carlos Williams, « Al que quiere ! », Librairie La Nerthe, 2007, (pp. 20/21)

01:05 Publié dans ETATS-UNIS, La Nerthe, William Carlos Williams | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Marcelle Auclair, « La vie de Sainte Thérèse d’Avila/La Dame errante de Dieu »

© Huile sur toile : Sainte Thérèse d’Avila

On admirait que la religieuse de vingt-six ans ait gardé le charme de la jolie fille que le monde avait tant fêtée, et qu’elle ait, en plus « quelque chose de substantiel », acquis au cours des années d’isolement dû à sa maladie, fruit de ses copieuses lectures, de ses méditations et de ses épreuves. Sa solidité de jugement, son ouverture d’esprit, captivaient d’autant plus qu’en un temps où tant de belles dames se piquaient de grec et de latin, elle s’excusait en riant de n’être point savante. Ce don d’attirer et de retenir la suivit toute sa vie ; le licencié Don Antonio Aguiar qui la connut tardivement, à Burgos, dit qu’il passait auprès d’elle « toutes les heures du jour sans s’en apercevoir, et celles de la nuit dans l’espoir de la voir le lendemain ; car sa façon de parler était fort gracieuse – et le mot gracioso en espagnol ajoute une pointe de drôlerie à la grâce, - sa conversation à la fois très douce et très grave, simple, sensée, et comme émanant de son cœur : tant elle brûlait de l’amour de Dieu ! Il rayonnait de ses paroles un feu si doux qu’il faisait fondre sans les brûler les cœurs de ceux qui l’approchaient ; car parmi ses dons, elle avait gratia sermonis et entraînait à sa suite, où elle le voulait, pour ce qu’elle voulait, ceux qui l’entendaient… On eût dit qu’elle tenait en main le timon qui retourne les cœurs… ». C’est ainsi que déjà à l’Incarnation rayonnait celle que ce même Aguiar appellera « l’aimant du monde ».

Marcelle Auclair, « La vie de Sainte Thérèse d’Avila/La Dame errante de Dieu », éd. Du Seuil, 1950, (p. 79)

00:33 Publié dans Sainte Thérèse d'Avila | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

03/10/2010

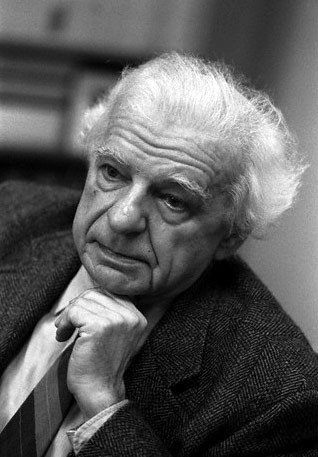

Yves Bonnefoy, "Deux Scènes"

Yves Bonnefoy © Source visuelle : Maldoror

Et un autre fait, et une autre chance (…) ce fut l’absence, dans l’éducation que j’ai reçue, des enseignements religieux, des œuvres d’art et des leçons de morale. Personne ne fut là pour tenter de faire de moi un catholique ou un protestant, ou même un athée, personne pour m’inciter à admirer Michel-Ange ou Shakespeare ou Beethoven ou Pascal, personne même, au-dehors des manuels d’histoire, pour me proposer des exemples de vie en société. Je n’ai eu à subir, en tous cas de plein fouet, l’autorité redoutable d’aucun de ces prêches qui réduisent ce qui ici ou là fut poésie en Europe à leurs lectures qui ne sont qu’orthodoxies de pensée, formes à nouveau d’aliénation conceptuelle. Or, quand on ne reçoit pas d’héritage on peut plus aisément s’imaginer le responsable de l’humain à son plus simple, comme veut l’être la poésie.

Yves Bonnefoy, « Deux Scènes et notes conjointes », éd. Galilée, 2009, (pp. 59/60)

23:38 Publié dans Yves Bonnefoy | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

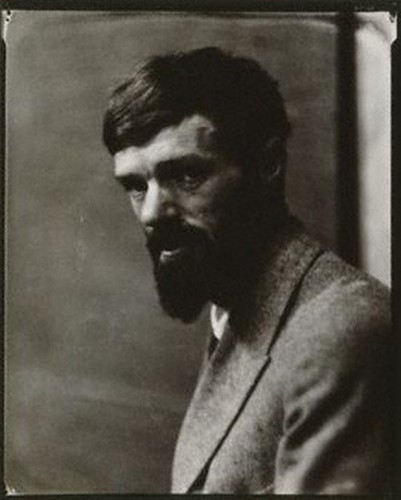

D.H. Lawrence, "Croquis Etrusques"

D.H. Lawrence © Photo : Nickolas Muray, National Portrait Gallery, Londres

J’aime à me rappeler les petits temples en bois des premiers Grecs et des Etrusques : humbles, délicats, fragiles, évanescents comme des fleurs. Nous sommes parvenus à un stade où nous sommes las des massives érections en pierre, et nous commençons à comprendre qu’il vaut mieux conserver à la vie son caractère fluide et changeant plutôt que de tenter de l’enserrer dans de pompeux monuments. Ces pesantes érections de l’homme sont les fardeaux qui écrasent la planète.

Les Etrusques construisaient de petits temples tout en bois, semblables à de menues maisons au toit pointu. Mais à l’extérieur, c’était des frises, des corniches et des crêtes réalisées de telle façon que la partie supérieure du temple semblait n’être qu’un assemblage parfait de plaques en terre cuite bruissantes de la vie de silhouettes en relief peintes et modelées avec la plus grande liberté, créatures joyeuses en train de danser, alignements de canards, figures rondes comme le soleil, visages souriant largement en tirant une grosse langue, tout cela vif et frais et nullement imposant. Et tout cela de proportions fines et délicates, rafraîchissant, et disons-le charmant plutôt qu’impressionnant. Comme si l’instinct étrusque avait eu le réel désir de préserver l’humour naturel de la vie. Voilà une tâche assurément plus méritoire, voire bien plus difficile à long terme, que celle visant à conquérir le monde, à sacrifier l’identité du moi et à sauver l’âme immortelle.

Pourquoi l’humanité a-t-elle toujours éprouvé le besoin irrésistible d’être dominée ! Pourquoi cette soif d’imposer des croyances, d’imposer des hauts faits, d’imposer des édifices, d’imposer une langue, d’imposer des œuvres d’art ? On finit par étouffer sous l’imposition… Donnez-nous du vivant et du souple, des choses qui ne dureront pas trop longtemps au risque d’obstruer et de lasser… Michel-ange lui-même finit par devenir pesant, écrasant, ennuyeux… Il est si difficile de voir au-delà de lui.

D.H. Lawrence, « Croquis Etrusques », éd. Le Bruit du temps, 2010, (pp. 63/64 in « Tarquinia »)

23:10 Publié dans D.H. Lawrence, GRANDE-BRETAGNE/IRLANDE | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook