31/10/2008

ENTRETIEN AVEC PASCAL BOULANGER

Les entretiens

des carnets d'eucharis

avec Pascal Boulanger

Nathalie Riera : Peut-on dire, à travers l’ensemble de votre œuvre, que vous vous inscrivez dans un combat contre le nihilisme ?

Dans un monde où il y a toujours plus de menaces, partagez-vous la parole du poète Marcelin Pleynet quand il cite Hölderlin : « Toujours là où il y péril il y a ce qui sauve » ?

Pascal Boulanger : Sur cette question du nihilisme et de ses effets, permettez moi de vous renvoyer au livre collectif que j’ai publié : Suspendu au récit, la question du nihilisme (Editions Comp’Act) et à ma propre contribution qui fut d’abord lue à la Sorbonne en 2004, grâce à Pierre Brunel, sur Rimbaud et Pleynet.

Ce que je constate, avec d’autres, c’est que nous assistons aujourd’hui à une impossibilité, pour les humains, d’accéder à la liberté et au bonheur. On ne compte plus ceux qui deviennent perméables au désir de néant, au solipsisme, à la fascination pour l’anéantissement et pour la dévastation et à ce besoin illusoire de communautés et de complicités festives. Tout cela fait masse. Et masse consommatrice de « culturel » c'est-à-dire aujourd’hui de spectacle. Nos sociétés occidentales qui, par ailleurs et au nom de l’altérité, sapent les fondements judéo-chrétiens, s’installent dans un nihilisme passif qui fait miroir au nihilisme actif des nouveaux terroristes issus de l’Islam et des banlieues. Plus symptomatique encore, le spectacle de la mort - ses relais symboliques – comme d’ailleurs l’insatisfaction générale que suscitent les démocraties molles, deviennent des marchandises qui s’exposent dorénavant dans les musées subventionnés par l’Etat et dans les livres à gros tirages.

Conséquence ? La merveille du simple, le surgissement de l’inattendu et la grâce d’un présent qui s’offre dans sa présence, ne sont plus au programme. Il s’agit, à grande échelle, de se justifier, de se culpabiliser d’être né, de marchander (dans le commerce des sentiments), de produire et de consommer. Or, et vous avez raison de citer Hölderlin, la parole et le langage devraient être ce qui déterminent l’habitation poétique du monde. Et si vous souhaitez mettre un peu de lumière dans votre espace intime comme dans le monde qui vous entoure, vous êtes bien obligés de déployer une écoute et un langage qui feront face aux convulsions folles et fermées de l’Espèce. Tous les espaces et tous les temps traversés sont, en effet, en péril. Le dernier homme pour Nietzsche n’a plus comme horizon que lui-même. C’est pourtant la singularité d’une voix qui, même en prêchant dans le désert, peut rendre compte du jour spirituel d’un présent qui fête les noces du ciel et de la terre et qui tente de sauver ce qui reste d’humain dans l’homme.

Et à nos yeux grands ouverts sourira le ciel grand ouvert (Hölderlin). Mais voilà bien longtemps que les yeux de nos contemporains se sont fermés au surgissement et que le ciel, de plus en plus bas et lourd, ne donne plus signe de vie. Le ciel d’ailleurs, comme tout le reste, est à conquérir et à détruire. On s’y emploie, patience. Le ciel et Dieu sont donc morts, et n’oublions pas que c’est nous, d’après Nietzsche, qui les avons tués. La Technique (lire sur ce sujet Heidegger) et sa puissance d’arraisonnement et d’occupation qui étend son emprise sur la terre, le ciel et les océans, atteint bien entendu les consciences. L’idéologie de la mort de Dieu, c’est la croyance au progrès, au bonheur pour tous ici-bas, c’est le meurtre fraternel et la longue histoire des charniers. Dans cette affaire plus que jamais d’actualité, la poésie a un rôle de dévoilement. Nous y sommes loin, quand elle se contente de reproduire le vieux schéma idéaliste qui fait abstraction du réel ou quand elle se contente d’un jeu formel et ludique.

La question de la présence, du don gratuit et de la beauté se pose donc en décalage complet avec la propagande culturelle de notre actualité. Voilà, l’aversion du beau domine tous les discours de la modernité. La peinture, la poésie, le roman, la musique sombrent dans le nécrophile. C’est le règne de la valeur, de la psychologie et de la sociologie. Rien de grave, des voix intemporelles continuent de parler, et qu’elles parlent ou non dans le désert n’a guère d’importance.

N.R. : Chez vous, écrire répond-il d’une nécessité ? d’un souci d’éclaircissement ? Ou est-ce un exercice spirituel d’effacement, de retrait face à un monde qui cultive la « mise à nu » pathétique et outrancière, et le goût de parler de soi pour ne rien dire ?

Et quelle idée vous faites-vous de la poésie contemporaine et du rôle du poète dans notre société ?

P.B. : Nécessité, éclaircissement (je préfère d’ailleurs le mot dévoilement), exercice spirituel…c’est trop dire et c’est adopter une posture un peu trop romantique ou maudite à mon goût. Pour ma part, le moteur, c’est tout simplement l’émotion. C’est elle qui met en mouvement (motivus) et qui fait circuler la parole. Très jeune et quand j’ai du, comme chacun, faire face à la pression sociale, des questions se sont formulées ainsi : Comment ne pas être chassé de sa propre parole ? Comment rester vivant à force de paradoxes et de hasards ? Comment intégrer dans l’écrit la part obscure qui œuvre dans les liens communautaires ? Comment être dans l’approbation de l’existence tout en la sachant tragique ? Et comment faire avec la Bibliothèque qui mêle poésie et peinture, pensée et musique ? Pour moi, à travers poésie ou prose, l’enjeu de lire et d’écrire m’a permis de soutenir la pensée du néant, de proposer une série de visions décalées – traversées aussi – par rapport aux pulsions de mort qui ponctuent chaque époque et que l’on nomme Histoire. J’écoute la parole venue d’un passé lointain (mais ce passé est toujours bien présent), je passe d’une lecture à l’autre, j’interroge, je contredis, je dépasse un ordre ou l’illustre à travers mon propre réseau d’images. J’accepte aussi la venue en présence de ce qui m’entoure. La poésie alors que j’apprécie (et qui passe très souvent par la prose, celle pour ne citer que quelques contemporains de Philippe Sollers, Pascal Quignard, Claude Simon, Samuel Beckett…) cette poésie distend les enclos du temps et de l’espace, oppose une farouche résistance à l’effondrement du langage et des sensations, traque les expressions les plus insensées de la mélancolie, capture des rêves, convoque enfin un savoir qui met en jeu sa propre existence. Cette poésie nous dit qu’il y a toujours un désert à conquérir là-bas, sous des nuages lumineux, loin des idées de ruine et de ressentiment et que ce désert de pages blanches est traversé de voix (ces fameuses voix blanches qui nous appellent dans la nuit de Marcel Schwob).

J’avoue que le discours des poètes de ma génération sur les formes m’a souvent ennuyé. J’y perçois, sans doute à tort, une tentation nihiliste qui cache mal une censure sur les enjeux du sens, des multiplicités du sens à donner à des problématiques liées au réel. La rétention syntaxique, l’aphasie ou la logorrhée, les débats sur les avant ou les arrière gardes, les performances publiques… tout cela, que je respecte, ne me concerne pas vraiment. N’oublions pas que j’ai appris à lire avec Tel Quel, pas exclusivement mais enfin grâce aux œuvres issues de ce « collectif ». Celles notamment de Jacques Henric, Marcelin Pleynet, Pierre Rottenberg, Jacqueline Risset, Claude Minière et bien sûr Philippe Sollers m’ont conduit à penser que la poésie est l’essence même du langage qui rayonne, résonne et raisonne en toute langue du monde. Les travaux critiques (je pense notamment à ceux de Jean-Louis Houdebine, injustement oublié aujourd’hui : Excès de langages chez Denoël) ont été considérables. Cette histoire a été faite (par Philippe Forest) et mérite encore d’être méditée.

Aussi, je crois saisir le sens de ce propos d’Antonin Artaud : Et s’il est encore quelque chose d’infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c’est de s’attarder artistiquement sur des formes, au lieu d’être comme des suppliciés que l’on brûle et qui font des signes sur leurs bûchers ».

Afin d’être à l’écoute de ces brûlures qui nous traversent, il y a toujours nécessité de se dégager. De se dégager de ce qui fait illusion (et y compris de la communauté poétique qui fait illusion) et de ce monde rongé par le négatif. Et c’est d’après moi en se dégageant de la sorte que la poésie, cette pensée en images, fait entendre dans une même dynamique de langue, les voix de l’inconnu et les voix du sens.

N.R. : Dans votre dernier livre, « Jamais ne dors » publié aux Editions le Corridor Bleu, ce qui fait question (je serai tentée de rajouter ce qui fait souci), c’est l’amour, au sens non pas de ce qui nous sauve mais de ce que l’amour est opposition à tout ce qui est destruction et possession. Mais à notre manière d’aimer, ne manque t-il pas une pratique de la distance ? La distance qui crée la profondeur (Noli me tangere). Et d’autre part, y aurait-il selon vous une leçon rimbaldienne ?

Jamais ne dors ne révèle t-il pas aussi une certaine proximité avec Pierre-Jean Jouve ou Gérard de Nerval pour leur attirance pour la femme disparue, perdue, l’Absente, la Sainte… ?

P.B. : Une attirance pour la femme disparue, perdue, pour l’absente et la sainte ? Vous plaisantez ? Jamais ne dors, mais toutes les lectures sont possibles et je respecte la vôtre, c’est le chant d’une rencontre et d’une grâce, pas du tout le chant d’une perte et d’une mélancolie. C’est la présence qui m’émeut et le retrait que cette présence inaugure… Ce qui surgit (ici l’amour incarné) se dévoile en se cachant. L’amour, mot désuet que Rimbaud s’évertue à réinventer, c’est la joie de nommer et d’être nommé. C’est ce qui place un être hors de soi, en brisant et la clôture individuelle et le discours social. On peut porter en soi une souffrance lancinante et discrète, se murer dans la solitude, il n’en demeure pas moins que chaque individu, dans sa valeur infinie et suprême, tend à mettre de l’idéal dans sa réalité. Mais cette espérance doit apprendre que l’on séjourne dans un proche et un lointain, dans une présence et une absence, un surgissement et une éclipse.

Dans un essai à la fois volumineux et remarquable : L’Europe et la profondeur, Pierre le Coz commente la fameuse phrase du Christ à la femme amoureuse : Noli me tangere. Autrement dit, ne cherche pas à durer et à demeurer dans cet amour, il n’est qu’un souffle qui nous visite, sans garantie ni contrat, un souffle ouvert à l’hiver écumeux et à la rumeur d’été (Rimbaud). C’est l’expérience du temps qui change avec le christianisme et avec la parole poétique, avec les prophètes bibliques. Le dévoilement de la violence primitive et la joie fondée sur le don et la grâce, jouent pour toujours. Il y a, si vous voulez, le temps du tombeau, le temps des horloges, le temps qui calcule et négocie les contrats sentimentaux. Puis, il y a le temps hors du temps, le temps infini dans lequel la présence s’affirme dans le retrait, dans le Noli me tangere, dans l’abîme que l’éloignement de Dieu ouvre. La mort de Dieu ou des dieux, pour un poète, est une blague. Le manque de Dieu déjà est une question plus sérieuse, mais là est le signe même de l’amour car sans ce manque, comment sentir et savoir que l’on aime ?

L’agapè, c’est la certitude (la Foi) d’être aimé par l’amour, c'est-à-dire, par le Verbe, celui qui s’est incarné et s’incarne à chaque fois qu’une voix se déploie dans la nuit du monde. Alors Pierre Jean Jouve bien entendu, Tout chant est substance à Dieu et même si Dieu absent… (dans Mélodrame) mais aussi Apollinaire, Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme (dans Zone), et Claudel perpétuellement en exil, qui ne cesse de quitter tous les clergés des Lettres.

Jamais ne dors qui a pu paraître aujourd’hui, dans le contexte d’aujourd’hui, que grâce à Charles-Mézence Briseul, responsable du Corridor bleu, est un dialogue amoureux sur le fil de l’abîme. C’est fait de tensions et de joie, de répétitions et d’infini, à l’image de ce que je traverse dans l’existence. Ce n’est pas une communication, un discours sur l’amour, mais une incantation, ce n’est pas du « dit » mais du « dire » (la rencontre d’un visage selon Levinas). Là aussi, c’est la guerre. Car le monde ne reconnaît Dieu, c'est-à-dire l’amour, que pour le mettre en Croix. La question que je me pose depuis plus de vingt ans est donc la suivante : comment la poésie peut-elle déjouer la mimésis sacrificielle et le masochisme ? Comment la poésie peut-elle nous déposséder puisque la dépossession de soi, dans la parole qui parle, est le plus grand bien dans un monde où posséder équivaut à détruire ?

Permettez moi enfin de conclure en vous disant que s’ouvrir à la poésie n’est pas écrire forcément…des poèmes. On ne compte plus, en effet, les recueils poétiques qui ne cessent d’illustrer les maladies du ressentiment et de la haine de soi. On me reprochera sans doute une vision bien trop « romantique » mais que voulez-vous, d’après moi, l’écrivain n’est pas le planificateur du crime qui agite nos communautés mais au contraire l’être qui se voue à la pensée et à l’art et qui aide Dieu dans la création. La liberté divine ne devrait pas apporter de mauvaise conscience car après tout, connaissez-vous d’autre grâce que celle d’être né ? Un esprit impartial la trouve complète.

©Les entretiens des carnets d’eucharis, 31 octobre 2008

Un extrait « Les horribles travailleurs »

Pascal Boulanger

in « Suspendu au récit, la question du nihilisme »

Editions Comp’Act et les auteurs, 2006

-I-

Comment lire Rimbaud, comment lire Rimbaud et Pleynet aujourd’hui, dans l’actualité d’aujourd’hui, et en quoi ces deux présences poétiques s’imposent dans notre propre présent ? J’ai découvert l’œuvre poétique de Rimbaud, et plus précisément Une saison en enfer et les Illuminations au moment même où je lisais les trois premiers livres de Marcelin Pleynet : Provisoires amants de nègres, Paysages en deux suivi de Les lignes de prose et Comme. Nous sommes alors dans les années 1977-1978. J’ai vingt ans. J’ai vingt ans et je sais déjà ce qu’il en est de la servitude ambiante, de ses aménagements et de la résistance qu’il s’agit de lui opposer. Moi aussi, je n’ai pas d’autres diplômes que ceux que je me donne en tenant compte de mes expériences quotidiennes dans les divers quartiers de Paris. Je n’ai encore rien écrit, je me contente de puiser dans la Bibliothèque. J’opère des choix, je m’attache à quelques singularités, j’intègre et je rejette, je découvre l’importance de la revue et de la collection Tel Quel, je suis sensible aux écrivains qui refusent les dérives platoniciennes et je saisis très vite que là où la poésie est dérisoire la société est une société des « amis du crime » : les hommes y vivent et y meurent ensemble en enfer.

Pleynet ne s’est jamais identifié au milieu d’où il était censé venir ni à la misère qu’il traversa en faisant ses premiers pas. A plusieurs reprises, dans ses études critiques et dans son journal, il a montré comment une œuvre, et singulièrement celle d’Arthur Rimbaud, pouvait engager l’existence de celui qui la découvre et la lit. 1949. J’avais à peine seize ans lorsque je me suis trouvé seul à Paris. Je ne connais pas d’autre éducation. Découvrir en même temps Lautréamont, Rimbaud, la porte Saint-Denis, et le quartier des halles (…) Seize ans, la rue et la bibliothèque, le musée, les muses m’ont fais ce que je suis. Et je ne ressens rien différemment aujourd’hui où l’horizon est infiniment plus large(1). Et encore ceci : Première forme de résistance, je m’étais pendant plus d’un an, employé à lire chaque soir, et à apprendre par cœur, un poème de Rimbaud. Engagé dans quelques misérables tractations familiales ou sociales, je me récitais par exemple le début des « Poètes de sept ans »(2).

Rimbaud n’était pas assimilable, Pleynet ne le sera pas plus. Dans ces œuvres croisées, pas de Mère-Patrie, pas de Mère-Parti, pas de patrouillotisme, celui qui s’empara notamment des citoyens de Charleville Mézières en 1870. Rimbaud, en 1872, a déjà traversé le Parnasse. Un siècle plus tard, Pleynet travers le naturalisme, le réalisme et les provincialismes de la littérature de notre époque.

(…)

J’ai enfin lu Rimbaud et Pleynet en tenant compte de cette remarque : La connexion de foyers d’écrits et de biographie constitue la base réelle de toute cette affaire poétique. Cette phrase de Pleynet, je l’ai associée à celle de Guy Debord : Pour savoir écrire il faut avoir lu et pour savoir lire il faut savoir vivre. C’est l’absence d’appétit, et d’appétit pour les mots, qui est proprement l’enfer. Dans ses études sur Rimbaud, et notamment dans celle publiée dans le numéro 86 de la revue L’Infini (3), Pleynet s’évertue à ne jamais réduire les lectures et la pensée de Rimbaud. Le poète des Illuminations a dépassé l’étroit cercle de la poésie parnassienne pour atteindre une langue polymorphe, traversée de tensions entre le grec, le latin, l’anglais, entre langue littéraire et langage technique, entre archaïsme et néologisme. Si bien qu’il n’y a pas, comme l’a souligné aussi Michel Murat, de caractère incontrôlé dans la composition poétique rimbaldienne.

-II-

(…)

On n’est pas poète en enfer dit Rimbaud, l’enfer, c’est le non accès à la poésie ajoutera Philippe Sollers. Et la mise en scène du négatif, durant une saison, n’est pas elle-même une adhésion au négatif puisqu’elle parvient, d’une texte à l’autre, à le traverser et à le surmonter. Il s’agit bien pour Rimbaud et d’une autre façon pour Pleynet, de se dégager des affaires de famille, de l’aménagement de la terreur sous la IIIe République, puis du fascisme, du stalinisme, de se dégager de ce monde rongé par le négatif et le nihilisme, mais aussi des modes prosodiques, du commerce des sentiments, de l’enchaînement des « passions tristes », bref, d’une vie cernée de mort. L’adieu de Rimbaud à ses propres contemporains est un adieu au ressentiment et à la misère subjective. Rien ne nous empêche, en effet, d’aller voir ailleurs, après s’être détourné de toutes illusions, et y compris de la communauté littéraire et poétique faisant illusion. Tous les possibles alors s’inventent dans cette science des couleurs et des sons, un nouveau défilé de féeries, hier comme aujourd’hui.

(pp.157-170)

NOTES

1.Marcelin Pleynet, Situation, L’Infini n°72, hiver 2000.

2.Marcelin Pleynet, Situation, L’Infini n°84, automne 2003.

3.Marcelin pleynet, Rimbaud, les chemins de la liberté,L’Infini n°86, printemps 2004.

Cet extrait est issu de la conférence de Pascal Boulanger, qui a été prononcée le 17 mai 2004 à la Sorbonne, suite à une invitation de Pierre Brunel.

Dernière parution « Jamais ne dors »

Pascal Boulanger

Editions Le corridor bleu, octobre 2008

01:49 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

19/10/2008

Dernière parution

JAMAIS NE DORS

Pascal Boulanger

Editions Le Corridor Bleu

ISBN : 2-978-2-914033-26-8 /96 p.

12 x 18,5 cm. / 13 € / port : 2 €

Règlement à l'ordre du Corridor Bleu

185, rue gaulthier de rumillly 80000 amiens

Note de lecture

Par Nathalie Riera

Dans son dernier livre, Pascal Boulanger nous reçoit et on se laisse recevoir : il n’y a plus de démarcation entre là-bas et ici, hors de soi et en soi. Désormais il y a « éclat et silence de ce qui passe et n’est plus là », en d’autres termes il y a l’amour, qui selon P.B. se définit comme « l’histoire d’une folie, d’un espace ouvert à l’insensé (…) un amour qui se multiplie en ses voyages ».

Avec « Jamais ne dors », nous sommes invités à entrer dans la vérité, à rejoindre comme dans la musicalité d’un songe exil et miracle. Le texte multiplie à sa manière ses propres échappées dans le songe d’un espace-temps sensible, traversé d’aucun ressentiment, espace où se joue l’amour, autant sa grâce que son abîme.

Le déploiement du temps semble n’avoir lieu que dans ce qui s’endort, « en plein dans le sommeil », à cet endroit de l’absence et de l’exil si nécessaires à l’amour de combler l’être malgré le manque. C’est dans la séquence qui suit que se définit au mieux l’amour comme rencontre insufflant au poète de se porter sans crainte et sans faillir vers ce qu’il nomme l’amour absolu :

C’est un amour absolu

S’il s’abaisse, je le vante. S’il se vante, je le vante davantage

Un amour qui n’a pas de lien

Qui se révèle dans la distance

Dans le corps qui est tout entier dans la voix

Un amour qui ne rêve pas de perversion

Qui se situe au-delà de toute interprétation

Qui ne met pas, contre ses yeux, la parole du destructeur.

L’amour absolu ? Avec lui qu’il apprend, avec lui qu’il peut encore s’enrouler « dans la chaleur en dessinant les contours de l’instant », avec lui qu’il est rendu, non pas esclave à l’aimée, mais avec ce qu’il lui reste de plus libre et de plus enjoué, pouvant ainsi accueillir cet absolu et l’abriter dans sa demeure silencieuse. Chez P.B. l’aimée est une évadée, qui seule connaît la sensualité du repos et du sommeil. Mais elle est aussi et surtout « une parole sans reproche qui autorise l’écriture, en souligne la beauté ».

Quand un regard vous reçoit c’est un regard qui vous soutient et vous met en demeure de vous dérober à tout ce qui est haïssable et vous éloigne du « simple fait d’exister ». Avec l’évadée se déroule ce « qui n’est que de passage » comme peuvent l’être « Le songe/L’extase/Et la tendresse ». Et c’est parce qu’il y a exil, séparation, manque et absence que d’aimer de toute éternité n’est ni vain ni insensé. Sous la plume de P.B. l’évadée est la passante, l’étrangère, celle qui ne se tient pas « à l’étroit de l’asthme ! ». Elle est faite de tous les contrastes et de tous ces verbes qui la vantent et font la force d’aimer, et qui n’est rien d’autre que de vivre délié, dénoué, élargi. L’aimée peut fuir à tout moment, c’est dans le sommeil qu’elle disparaît et c’est dans son sommeil à elle que l’aimé peut dormir.

A la question : qui est-elle ? Elle est ce qu’elle-même ne sait pas et ce qu’elle ne veut même pas savoir, répondrait Pascal Boulanger. La vérité et l’amour ne sont pas à savoir. D’ailleurs, comme tous ses livres précédents, nous retrouvons cette même volonté infaillible de ne pas défendre l’amour mais le prôner contre « la parole du marchand ». Et lorsqu’un poète est ainsi visité par la grâce et l’abîme d’aimer et d’être aimé, comment rêve et réalité peuvent-ils se prolonger dans un même espace-temps, et trouver accord contre ce qui en soi ne triomphe plus ? Très vite, nous pouvons retrouver notre position d’esclave ou de naufragé, lorsque des lèvres toutes frémissantes nous les quittons pour retourner « aux bouches tremblées d’épuisement ». Et néanmoins, toute demeure en soi est-elle en péril ou sous la menace de s’effondrer : « Il y a ce retournement inattendu de la malédiction en exultation ».

Pascal Boulanger précise que l’amour est seul au monde. Seul, mais arraché à « l’ordre fou des hommes » aux « passions tristes », à l’aversion, à l’idolâtrie, à la haine de l’amour et au « règne où le divin ressemble à un viol ».

Notre époque est-elle à cette « parole qui n’aime pas », s’il y a bien une vérité à laquelle nous pouvons souscrire : « Lutter contre le mal est lui faire trop d’honneur ». Et parce que l’amour est solitude et retrait, on ne peut ni l’épuiser ni disposer de lui, seulement se laisser envahir par sa bienveillance qui se déverse à brassées dans le sommeil du monde.

Nathalie Riera – Septembre 2008

09:41 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/10/2008

Carolus-Duran

23:55 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Adolphe Alexander Lesrel

23:54 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Pascal Ragoucy

Illusions # 17

Photographe ?

Plasticien ?

Les Beaujours

05230 CHORGES

Tél. O6 70 549 038

Glace # 9

21:42 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Atelier Pictura - "Regard au pluriel" sur le Verdon

Exposition

« Regard au Pluriel »

sur le Verdon

Du 10 novembre au 30 novembre 2008

L’Association Atelier Pictura a invité trois artistes qui ont travaillé in situ dans les gorges du

Verdon. Des lieux insolites et connus offrent une vision inédite de ce paysage. Ce « regard

croisé » - images, textes et oeuvres plastiques – vous est présenté

Paisible est /cette vision

/ ce mouvement /

l'indifférence du vent / le

soleil avec le ciel

blanc /ce carré bleu

en dessous et……

encore -les oiseaux

absents.

Christine Bauer (texte)

Bruno Le Bail

encre/aquarelle

Pascal Ragoucy

photographie

Vernissage, dimanche 26 octobre 2008

à partir de 11 heures

Atelier Pictura, route d’Artignosc, 04500 St Laurent du Verdon

l’atelier est ouvert au public lundi mardi jeudi 9h30 – 12h30 et sur RDV tél. 04 92 77 53 20

21:07 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Alberto Giacometti

08:08 Publié dans VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Cléo de 5 à 7 - Agnès Varda (1962)

06:47 Publié dans VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Stéphane Joannes

00:14 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

17/10/2008

Note de lecture - Pascal Boulanger

Catherine Millet : Jour de souffrance

Dans l’usage du faux qui caractérise désormais notre actualité, il est réconfortant de lire un récit qui exprime la vérité d’un excès. Jour de souffrance, qui paraît aujourd’hui, sept ans après le succès de La vie sexuelle de Catherine M., propose une radiographie précise et méticuleuse du gouffre amoureux. Une femme se regarde, sans concession, et fait face à la douleur du négatif – ici la jalousie – et chaque mot sonde une traversée, chaque phrase travaillée par l’introspection, cogne contre un espace-temps mis en croix.

Tâtonnement intérieur, crise, doute, suspicion, surveillance… la jalousie opère dans le champ de l’imaginaire et quand les sensations vécues se murent dans des conflits intimes et dans la logique folle des passions tristes, quand l’hostilité envers soi-même et envers l’autre se déploie avec acharnement et à chaque instant, il y a bien enfer.

Enfer et aussi plaisir à se couler dans les stéréotypes de la femme trompée et humiliée. Une des forces de ce livre est de montrer l’enchaînement implacable d’un huis clos qui dissocie les sensations de chaque protagoniste.

Catherine Millet nous oblige, en effet, à traverser l’unité des contraires, dans leurs tensions et dans leurs douleurs, au lieu de les escamoter dans des concepts qui cachent toujours la cruauté du réel. Ce sont les détails des effets de la jalousie qui nous enseignent alors sur la vérité de l’être et de l’altérité. La grande santé dionysiaque (ce corps de femme livré à d’autres corps dans La vie sexuelle de Catherine M.) n’exclut pas la chute dans la dépression dont témoigne magistralement ce Jour de souffrance. Comme la connaissance du pire n’exclut pas le chant de l’affirmation.

L’homme qui se contredit mille fois, qui tente de nombreuses voies, qui porte divers masques et qui ne trouve en soi ni terme, ni ligne d’horizon, est-il probable que celui-là s’instruise moins au sujet de la vérité qu’un vertueux stoïcien ?

Nietzsche savait qu’un regard lucide et mobile renforce, en les assumant souverainement, toutes les libertés et toutes les contraintes humaines. Ce récit s’affronte à l’intériorité vibratoire de l’individu et investit, en les surmontant, les convulsions amoureuses. Mais celui qui subit la chute en inverse, à travers l’écriture – cette voix blanche dans la nuit du monde – le signe.

Face à un monde spectaculaire qui ignore et occulte l’abîme, Catherine Millet oppose un art de l’enquête et de la dissection. Elle déroule ici un récit clinique, écrit au scalpel, qui agit au cœur d’un trauma. Si la terreur rôde depuis toujours dans la geôle où tous nous nous enfermons, une voix, quand elle parle d’amour, chante aussi l’amen illimité d’une traversée.

Pascal Boulanger

Editions Flammarion, 2008

23:54 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Gérard Macé

Éthiopie, le livre et l'ombrelle

Textes & Photographies. 96 p.

2006. ISBN 2.86853.457.0

« La civilisation en Éthiopie, c'est l'invention d'une histoire, des croyances qui se complètent ou se contredisent, des manuscrits qu'on interprète, c'est aussi ce qu'il y a de plus précaire et de plus manifeste : une façon d'être ensemble. (...) C'est la survivance de l'Antiquité dans les gestes et la démarche, alliée si souvent à la peur du lendemain... »

« L’ombrelle pour tout le monde, mais le bâton réservé aux hommes : ces deux accessoires inégalement répartis, partout présents dans l’Éthiopie chrétienne, semblent régler le mouvement des astres et la marche le long des routes, le gardiennage des troupeaux, la prière et la lecture, peut-être même la naissance des enfants. Sans ombrelle ni bâton les Éthiopiens se retrouvent les bras ballants, et les bras ballants il ne reste plus qu’à attendre la nuit qui tombe, ou la mort qui doit venir. La mort qui fera de nous des êtres parfaits, comme les insectes après leur dernière métamorphose, mais des êtres parfaitement désœuvrés, donc parfaitement inutiles.

Sans supprimer la pesanteur ni les corvées, l’ombrelle et le bâton jouent le même rôle que le balancier pour le funambule, et donnent à chaque silhouette une allure princière, malgré le dénuement et la précarité. L’ombrelle surtout, l’ombrelle qui a besoin du bâton pour arrondir sa corolle, et pour faire la roue comme un paon, semble donner de l’équilibre sur une route mal empierrée, rude chemin de la vie où l’on peut trébucher à chaque pas. Parapluie rincé par deux mois d’averses, qui sert ensuite à se protéger du soleil, c’est une voûte céleste un peu trouée, un dôme et un toit portatifs, dont l’ombre vacille comme celle d’une toupie. »

23:36 Publié dans 4EMES DE COUVERTURE | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

15/10/2008

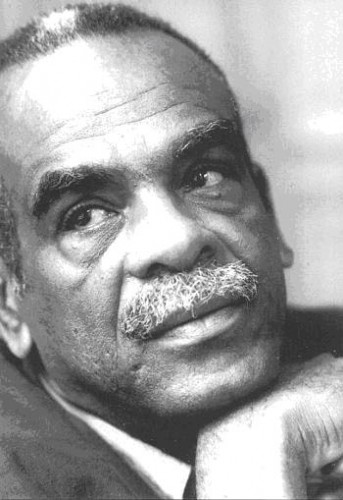

EDOUARD GLISSANT

Vous, présence, émoi de pierre, ouvrage du soleil quand il est lézard sur la roche. O votre présence est de jour, l’envers miraculeux de celle-ci, malhabile. Et que le souffle hésite, c’est bon signe. Landes, levures du matin. Rade assouvie, une fois franchi le goulet des mots. Votre absence, de même pluie, ouvre la lumière ; infinie, après l’intimité cernée de chaque forme ; gardienne du mot dans l’allée secrète. O revoici ce champ du jour et de la nuit, assomptions, l’un de chair et puis l’autre de rareté. Ce n’est absence de saison, qu’effacent le retour et l’oublieux revoir. Ce n’est présence de raison, le sentier des dialogues, la main dans le cœur comme une épissure de gloire. Acacias rouges sur le rêve. Sang volubile sur le chemin ! Absente qui êtes présence ! Que la parole à l’entrée du poème hésite encore, mûrisse au plus profond les fastes de leurs proches épousailles, c’est témoignage pour l’époux. O ce n’est point absence, ni présence à demi, mais si pleines que l’être leur est un sillon de terre. Toute chair se divise, à l’aurore et au soir, de présence et d’absence, pour un feu et pour un sevrage. O mangue, image des ses succulences ! Chambre du soir, berceuse d’engoulevent, et ta tête de statue blanche, si blanche ! Cette image a poussé tout le jour ses lèvres nettes comme une berge. Maintenant que voici le soir, chambre du soir, berceuse d’engoulevent, pose-toi sur la crête et élargis ton rêve. Mais l’élargissant jusqu’aux hauteurs de cette absence, sous l’ogive des filaos, ramène-le cependant vers la foi têtue de cette présence, parmi la foule ! – O poème qui naît de vous, qui naissez à ce labeur du monde entier.

Un champ d’îles, novembre 1952

23:14 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Berthe Morisot

In the wheatfields at Gennevilliers, 1875 (huile sur toile)

23:08 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

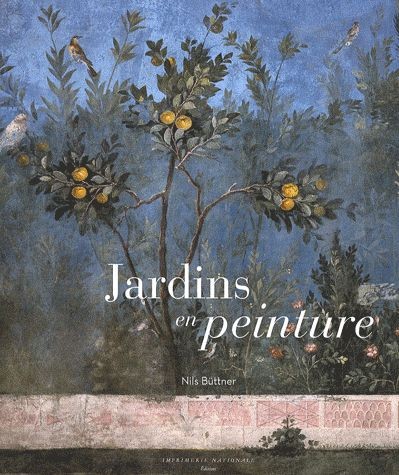

Jardins en peinture - Nils Buttner

Jardins en peinture

Nils Büttner

Dorian Astor (Traducteur)

Beau Livre - Relié

Paru le: 03/09/2008

Editeur : Actes Sud ISBN : 978-2-7427-7491-3

238 pages

Quatrième de couverture

Le jardin, comme le tableau, est par essence composition de formes, de couleurs et de lumières, cadrage d'une nature reconstruite, artifice, trompe-l'œil : " une harmonie parallèle à la nature ", selon la sobre définition de Cézanne que cite l'auteur.

Ainsi le " jardin d'eau " de Monet, à Giverny, transposé dans les Nymphéas de l'Orangerie, acquiert " l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage ", l'expansion des choses infinies rêvée par Baudelaire. La représentation des jardins en peinture, loin d'être un genre anecdotique et pittoresque, touche au plus profond de la sensibilité humaine, comme le nu, les symboles hédonistes de la mythologie, les vanités, les images de la spiritualité chrétienne, archétypes fondateurs auxquels la peinture de jardins est si souvent associée.

Sur les murs de Pompéi, le jardin figure en trompe-l'œil le " lieu de l'agrément ", locus amoenus, image édénique des champs Elysées où séjournent les Bienheureux, et royaume de Vénus. Au fil du temps, cette vision paradisiaque du " jardin d'amour " connaîtra d'infinies variations, depuis les mosaïques du mausolée de Gallia Placidia à Ravenne, le Roman de la Rose et le Songe de Poliphile, jusqu'à l'Improvisation 27 de Kandinsky ! Le lecteur est invité - s'en plaindra-t-il ? - à toucher l'orgue pour la Vénus de Titien, à épier la Suzanne de Tintoret ; il entre avec Cranach dans la ronde de L'Âge d'or, célèbre la Fête galante de Watteau et les plaisirs de l'escarpolette selon Fragonard.

Mais le jardin revêt aussi un caractère sacré. Sur la carte du monde du cloître d'Ebstorf (ca. 1300), l'Eden est situé au nord de Jérusalem, centre de l'univers, qu'ailleurs il symbolise. Le jardin est le lieu clos, hortus conclusus du Cantique des Cantiques, qui devient métaphore de la virginité mariale, avec les attributs qui l'accompagnent, la rose, le lis de la royale Trinité, la licorne de l'Immaculée Conception (voir la Madonne à la fontaine de Van Eyck, la Vierge au rosier de Lochner, la Chasse mystique de Schongauer).

Il est le cadre du péché originel, le calice de la Passion du Christ (Botticelli), le lieu ultime du Jugement dernier (Fra Angelico). La peinture des jardins, progressivement affranchie des références allégoriques et symboliques - si présentes, toutefois, chez Friedrich et les nazaréens comme chez les préraphaélites - s'attachera au concret de la chose même et à la sensualité de l'impression : Jardins de pommiers du père Courbet, Partie de croquet de Winslow Homer, Chemin de jardin aux poulets de Klimt illustrent la veine naturaliste dont le modeste héros, Candide et Biedermann réunis, est L'Ami des fleurs de Cari Spitzweg.

Puis c'est l'éclatement, l'enivrante profusion des Monet, Renoir, Pissaro, Manet, Bonnard, Matisse, Van Gogh, Gauguin, Kirchner, Paul Klee. Histoire de la représentation picturale vue à travers le prisme du jardin - microcosme et condensé de désirs -, le livre est, selon le vœu de Pétrarque, la plus délicieuse des " promenades parmi les paysages de l'âme ".

Biographie de l'auteur

Nils Büttner, professeur d'histoire de l'art à l'université de Dortmund, est spécialiste de la peinture flamande, hollandaise et allemande et de la naissance de l'art moderne au tournant du XXe siècle. Il s'est également intéressé à l'histoire du graphisme et du livre. Il est l'auteur du récent ouvrage, L'Art des paysages (Citadelles, 2007).

22:53 Publié dans 4EMES DE COUVERTURE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Ernst Ludwig Kirchner

22:48 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

08/10/2008

Discours à l'oiseau - Alina Reyes

13:12 Publié dans VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Nouvelle Collection de poésie sur le net : à découvrir et à faire découvrir!

Les Editions électroniques Publie.net,

créées par François Bon,

présentent

la Collection L’Inadvertance,

dirigée par François Rannou et Mathieu Brosseau

Nous souhaitons qu’au moment où les maisons d’édition de poésie et de littérature ont de plus en plus de mal à exister sous forme « papier », puisse se créer ici un espace pour les poètes qui soit un lieu de création, de réflexion, d’essais, d’expérimentations (et de collaborations aussi avec des plasticiens ou musiciens par exemple). Y seront publiés : livres inédits, livres anciens introuvables (par exemple lorsque l’éditeur a disparu), essais, réflexions… Ce sera la Collection l’Inadvertance.

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les ouvrages déjà parus :

François Rannou

Jean-Luc Steinmetz

Patrick Beurard-Valdoye

Alain Hélissen

Vannina Maestri

Collection l’Inadvertance

11:45 Publié dans PUBLIE.NET | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/10/2008

Desiree Dolron

12:05 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

03/10/2008

Note de lecture : Fusées & Paperoles

Note de lecture

par Nathalie Riera

Un écrivain & un journal anthologique

« (…) lisant, cessant de lire, relisant et écrivant, je sors de moi-même, de l’emphase et de l’éternel reportage. Je lève et je baisse les yeux, je suis soudain très jeune ou très vieux, je suis sans regret. J’entends les mots, les phrases, j’entends autre chose. Et c’est toujours, à chaque reprise du livre, à chaque nouvelle lecture, un état neuf du langage qui se dessine, un espace de plaisir qui se crée ».

Dans « La Quinzaine Littéraire » de janvier 1996, Gérard Noiret présente Pascal Boulanger comme « lecteur de Nietzsche (…) de Joyce, de Clément Rosset, mais aussi des poètes comme Pleynet ». Par ailleurs, de Serge Martin on peut lire : « bibliothécaire, poète, lisant, faisant tel jour ceci ou cela… », et aussi, lors d’un entretien en 2005 : « solitaire intempestif en bute à bien des incompréhensions mais une force incommensurable semble tenir son aventure d’écrivain dans une tension vive entre une joie inextinguible et un prophétisme nourri de fusées ».

Fameuses fusées qui pourraient aussitôt nous interroger sur l’auteur dans sa manière de nous ouvrir sa bibliothèque en homme d’esprit, autant qu’un certain Baudelaire n’a-t-il pas écrit une partie de ses « journaux intimes » dans le recul nécessaire pour un ton le plus détaché. Car, ici, aucune place à la polémique mais plutôt à une critique qui se veut sans concessions.

Patiente traversée de « la masse des pratiques poétiques contemporaines en France » souligne Claude Minière, pour l’auteur des Fusées ξt Paperoles ce n’est pas tant de savoir si une œuvre est poésie ou prose. Dans un entretien avec Philippe Forest, pour la revue Art Press en avril 2008, Pascal Boulanger précise :

« Dans mon livre, précise t-il, j’appelle poésie les textes qui fondent l’Histoire. Tenter une fondation poétique de l’Histoire avec ses débâcles et ses joies intimes, c’est ouvrir un monde – un présent du monde – qui marque un acte de rupture radicale avec la logique meurtrière des communautés ».

L’écriture comme moyen ou mouvement de « prendre l’initiative sur le chaos du réel » est une manière de déjouer - « là où triomphe le discours des experts » - le nihilisme contemporain. Pascal Boulanger n’est pas homme à se détourner du réel, mais bel et bien « de prendre en charge ce que l’on sait de lui ». Et cette aventure – qu’elle soit un tressage de joie et de douleur, de grâce et de violence – que peut-elle être vraiment si ce n’est « ma propre connaissance du pire et mon chant du oui », ou chant de l’affirmation.

Fusées ξt Paperoles n’est-ce pas l’aventure d’un livre qui nous invite à la rencontre d’autres livres, ou plus exactement d’autres voix, et plus précisément encore de ce qui pousse en avant et non ! à ce qui nous cloue dans une complaisance victimaire à se laisser périr.

La somme de livres et leurs auteurs (plus d’une centaine) que Pascal Boulanger a choisi de chroniquer peuvent converger et diverger, s’opposer et se mêler, ce que Fusées ξt Paperoles me fait entendre, entre autre, c’est cette question déterminante et cruciale : Que signifie vivre ? et à laquelle Nietzsche répondait : « cela veut dire : rejeter sans cesse loin de soi quelque chose qui tend à mourir ». Le poète est le sage qui parle, se définissant lui-même comme « Etranger au peuple, et cependant utile au peuple » nous dit encore le philosophe prussien, mais utile dans quelle mesure ? Hors du contemporain que peut nous proposer le poème si ce n’est d’être porteur de questions. Ainsi, Fusées ξt Paperoles ne soulève t-il pas une toute autre interrogation autour de l’exercice de notre esprit critique qui, selon Nietzsche, est la preuve d’une bonne santé, « que des forces vivantes en nous sont à l’œuvre prêtes à faire éclater une écorce ». Pascal Boulanger est surtout et avant tout un écrivain en faveur de la critique. Et en tant que critique, Pascal Boulanger n’accuse pas, mais détourne son regard de toutes les vaines espérances. C’est en poète lucide que son cœur et sa raison se laissent vibrer et traverser, loin de la foule et de ses comédies barbares.

Dans L’art de l’éphémère (Figures de l’art 12), Alicja Koziej range Pascal Boulanger parmi les poètes majeurs du XXème siècle, citant Jules Supervielle, Pierre Reverdy, Saint-John Perse, Philippe Jaccottet, André du Bouchet.

« Allègre traversée de la littérature », selon les termes de O. Penot-Lacassagne, pour ma part, j’y ajouterai : vivante traversée d’un écrivain confronté à l’amer du quotidien, mais dont l’art n’est pas de donner libre carrière à l’aphasie et au vide anémiant, mais de convoquer avec joie et rage le sum, ergo cogito : cogito, ergo sum (Je vis encore, je pense encore : il me faut encore vivre, car il me faut encore penser).

©Nathalie Riera

19 Septembre 2008

(Tous droits réservés)

A propos de Fusées ξt Paperoles

Les sites qui accueillent l’auteur et son livre

Chez Alain Veinstein – France Culture – 20 juin 2008

Quelques poèmes en ligne

Extrait

Feuilles d’herbe (…) de Whitman ou le matérialisme comme poésie grandiose : Suis, pour tout dire, imprégné de matérialisme… Je crois à la chair, ses appétits,/Voir, ouïr, toucher sont des miracles, pas une particule qui ne soit miracle. Voici donc un inventaire inépuisable, qui marque une faim féroce, une présence dans son élan et sa variété. Plus question de dormir ou de s’installer dans les théologies de l’absence. Le poème de Whitman s’impatiente, se dresse, flâne, circule, défend l’Amérique et sa démocratie. C’est bien simple, il n’y a rien à jeter dans cette œuvre totale et il faut lire ces Feuilles d’herbe à ciel ouvert, en toute saison de chaque année. Dieu déteste les tièdes et ça se passe ici et maintenant, ça se situe toujours dans le « oui ».

(…)

Van Gogh en 1888, au moment où il peint ses éblouissantes Nuits étoilées, confie à sa sœur depuis Arles : As-tu déjà lu les poésies américaines de Whitman… Il voit dans l’avenir et même dans le présent, un monde de santé, d’amour charnel et franc, d’amitié, de travail avec le grand firmament étoilé, quelque chose en somme qu’on ne sait appeler que Dieu et l’éternité remis en place au-dessus de ce monde. Le drame est donc ailleurs : dans la profusion inouïe et nous ne savons où tourner la tête tant nous sommes sollicités. Whitman en France ? Mallarmé, hélas : Qui l’accomplit, l’écriture, intégralement se retranche ? Dans Feuilles d’herbe au contraire, le soleil aboie plus fort qu’un chien. On entend tous les vents, les cris effacés du silence. Le ciel surgit au cœur de Manhattan, chaque pli inonde l’horizon, chaque brin d’herbe est une chevelure à porter le feu. Voilà une vie où la mort ne compte plus, voilà un seul filament de soie et tous les possibles. On est soulevé par la musique de ce vers long, par les éclats qui surgissent. Tout accès est donné et on va partout. On est dans la marche, pas dans un laboratoire, et dans la nappe lumineuse du temps délié. Tout est là et il n’y a plus qu’à se jeter à genoux. Appétit et santé, roses brûlantes et allégresse. Simplicité lyrique et enchantement. Présence et volupté de l’instant. Quant à toi, la Mort, toi la mortalité aux bras amers, tu perds ton temps à essayer de me faire peur.

« L’amour de la langue »

(P.124)

Ouvrages publiés

Septembre, déjà - éd. Messidor, 1991

Martingale - éd. Flammarion, 1995

Une action poétique de 1950 à aujourd’hui - éd. Flammarion, 1998

Le bel aujourd’hui - éd. Tarabuste, 1999

Tacite - éd. Flammarion, 2001

Le corps certain - éd. Comp’Act, 2001

L’émotion L’émeute - éd. Tarabuste, 2003

Jongleur - éd. Comp’Act, 2005

Suspendu au récit...la question du nihilisme - éd. Comp’Act, 2006

Dernières parutions :

Fusées et paperoles - Act Mem, 2008

Jamais ne dors - Corridor bleu, 2008

Et à paraître :

Cherchant ce que je sais déjà - L’Amandier, 2009

Un ciel ouvert en toute saison – éd. D’Ici et ailleurs, 2009

19:54 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/10/2008

Terre des chevaux célestes : Kirghizistan (Relié)

Proverbe kirghiz

« Les chevaux sont les ailes des kirghiz. »

Photographie de Jacqueline Ripart, extraite du livre Terre des chevaux célestes, Kirghizistan, éditions Arthaud, 2004.

Parce qu'elle est intimement liée au nomadisme, la culture kirghize fait du cheval, tant vanté dans les épopées, les poèmes et les récits des explorateurs, un double de l'homme.

09:24 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook