17/12/2013

Art dans l'air, N°2 (par Claude Darras)

●●●

[Revue de revues]

Art dans l’air,

N°2 – 2013

une autre manière d’ouvrir les fenêtres de l’imaginaire

Par Claude Darras

Dans le domaine des revues, le premier pas est une expérience profonde et décisive : si l’aventure doit continuer, elle dessine déjà les linéaments d’une entreprise future et durable. Directrice de la rédaction et de la publication Art dans l’air, Anne Devailly et son équipe ne se contentent pas de commenter l’actualité artistique en Languedoc-Roussillon ; ils la provoquent en excellents passeurs qu’ils sont. Aussi conviendra-t-il de ne pas tenir pour négligeables les fonctions prospectives des revuistes. Attentifs à souligner la veine populaire du Musée international des arts modestes de Sète, ils sont très inspirés en faisant la courte échelle au jeune peintre montpelliérain Mohamed Lekleti (dans la livraison n° 1). De la même façon, soucieux d’évoquer les vingt ans du Carré d’Art de Nîmes à la faveur d’une exposition de son concepteur et collectionneur, l’architecte britannique Norman Foster, ils s’honorent en révélant la peinture d’un artiste méconnu de grand format, Jean-Baptiste Garon, né à Niort en 1964 et décédé à Montpellier en 2012 (dans le numéro 2).

La planète des arts est inventoriée selon toutes ses facettes : villes d’art (Parcours d’art contemporain à Carcassonne, exposition Mòstra de Mende), galeries (entretiens avec Bernard Brantus à Ganges, Cécile et Gérard Bueno à Nîmes, et Didier Nick à Aubais), photographie (Cécile Mella à Montpellier et Cyril Hatt à Saint-Jean-de-la-Blaquière), design (Julien Gudéa à Nîmes, Ova Design à Montpellier), vitrail (rencontre à Béziers avec le maître-verrier italien Carlo Roccella), artisanat d’art (avec Pierre Armengaud, ébéniste et ancien compagnon du Devoir). Salutaire confrontation et bel échange avec la chronique Regards croisés : entre le sculpteur sétois François Michaud et le dessinateur canadien David Maes résidant à Uzès. Artiste norvégienne vivant et travaillant à Saint-Brès (Hérault), Oddbjørg Reinton confie à Fabienne Durand son amour des animaux qu’elle dessine et peint et ses craintes devant la lente et durable extinction des espèces.

À quoi servent des revues comme Art dans l’air ? Elles sont une manière d’ouvrir l’esprit, de comprendre qu’il y a une communication souterraine entre le passé et le présent, de se convaincre aussi que la longue histoire spirituelle, religieuse, intellectuelle qui s’écrit dans le monde des formes s’inscrit partout, dans les villes et les campagnes, en Languedoc-Roussillon comme ailleurs. Sachons gré aux revuistes de repousser les murs de leurs cimaises de papier afin d’ouvrir plus largement encore les fenêtres de l’imaginaire.

++++++

Les Carnets d’Eucharis N°40 (HIVER 2014) © Claude Darras

■ Art dans l’air, n° 1 février 2013, 98 pages ; n° 2 avril/mai 2013, 98 pages, magazine de l’art & des artistes en Languedoc-Roussillon

21:32 Publié dans Claude Darras, REVUES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

08/07/2013

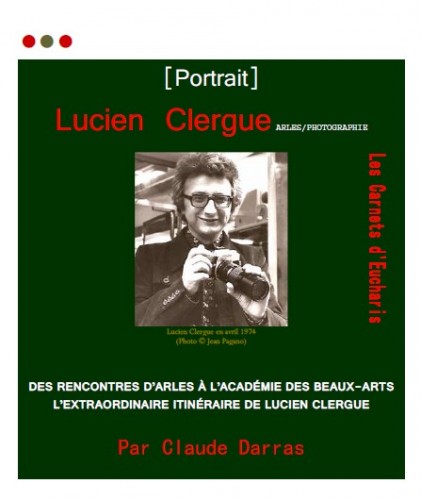

Lucien Clergue par Claude Darras

12:06 Publié dans Claude Darras, PORTRAIT & LECTURE CRITIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

25/04/2013

Zhou Shichao par Claude Darras

Portrait Claude Darras

Zhou Shichao

Le nouveau monde d’un peintre lyrique

Avril 2013 © Claude Darras

DOSSIER PDF COMPLET (à télécharger)

15:28 Publié dans Claude Darras, CLINS D'OEILS (arts plastiques), PORTRAIT & LECTURE CRITIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

22/11/2012

Annette Messager

Lecture de

Claude Darras

ARTS

La cosmogonie fantastique et sentimentale d’Annette Messager

© Les carnets d’eucharis, 2012

Au fil des années, les vertus de l’expertise confortent le bien-fondé des monographies d’exception. Parmi celles-là, la « lecture chronologique » de l’œuvre d’Annette Messager à laquelle se livre Catherine Grenier témoigne de l’attention exigeante que l’historienne d’art et conservateur général du Patrimoine porte à la lionne d’or de la Biennale de Venise 2005 (primée pour son installation Casino). Chez l’artiste (née en 1943, à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais), la critique d’une condition féminine dévaluée et meurtrie est omniprésente, implacable et ironique. Elle survient après quatre années à l’École parisienne des arts décoratifs, dès la décennie 1970, années de sa première exposition personnelle (1973, musée Lenbachhaus à Munich). Jean Dubuffet et André Breton inspirent l’héritière de la double passion d’un père architecte pour l’art brut et le spiritisme des peintres - ouvriers ou mineurs de fond du pays natal. S’écartant d’emblée des académies et des plâtres prônés dans les écoles traditionnelles, elle inventorie une multitude d’objets qui datent mieux que le carbone 14 des « périodes » particulières où dominent les arts populaires, les matériaux de rebut, les médias (publicité et cinéma), les contes de fées et la photographie d’amateur. Œuvres murales, graphiques, textiles, mobiles, sculpturales et d’installation, elles sont brodées, peintes, modelées, marouflées, éclairées ou soufflées, mettant en scène choses et gens, animaux et reliques, souvenirs et bribes d’actualité. Proverbes et Sentences, Tortures volontaires, Perversions ridicules, Mes jalousies, Les Piques, Chimères, Mes petites effigies, Continents noirs : l’ordinaire de la matière des formes et des œuvres compose une cosmogonie fantastique et sentimentale où la religiosité et l’érotisme dérèglent les sens de l’observateur tandis que l’amour et la souffrance minent sa sérénité.

« Annette Messager n’a jamais écrit de manifeste, plaide Catherine Grenier, plutôt des comptines, des digressions, des aphorismes. L’objet de sa quête n’est pas la vérité, mais la réalité. Son langage n’est pas naturaliste, mais poétique. Pourtant, tout en nous entraînant délibérément dans les chemins de traverse, elle nous montre d’œuvre en œuvre la radicalité d’un investissement artistique qui a la valeur d’un manifeste et l’éclat de la vérité. »

Annette Messager, par Catherine Grenier, éditions Flammarion, 240 pages, 2012.

© Claude Darras, Les carnets d’eucharis, 2012

21:06 Publié dans Claude Darras | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

10/11/2012

Fabienne Juhel (par Claude Darras)

Lecture Claude Darras

Fabienne Juhel

Les Oubliés de la lande

Editions du Rouergue (collection la Brune), 2012

Une satire sociale sur le mythe de l’immortalité

____________________________________________________________________________

■■■ Au début, le lecteur est happé. Quel mystère ce septuagénaire parisien vient-il dissimuler à travers les barbelés de ronciers et les bouquets de bruyère de la lande bretonne ? Et pourquoi abandonne-t-il sa carte d’identité sous une pierre de cairn ? Nourrit-il l’intention d’avaler son acte de naissance au terme d’une harassante randonnée ? La suite de la narration enseigne qu’une femme de 107 ans rencontrée dans une gare lui a livré le secret d’un village improbable de Bretagne où le temps s’est arrêté. Autrement dit, les habitants de la cité échappent au vieillissement et, par conséquent, à la mort, à la seule condition qu’ils ne franchissent pas les frontières de ce No Death’s Land, expression calquée sur celle du no man’s land (No pour « pas », Death pour « mort » et Land pour « terre »). À l’instar de tout autre communauté, la population dudit village, qui vit en autarcie en cultivant les fruits des champs et de la forêt, rassemble une collection très ordinaire d’individus, familles, couples et enfants, venus se réfugier là afin de fuir des vies ratées, des amours blessés, voire quelques crimes et délits. Un jour, la quiétude du lieu est profanée par l’apparition de la mort, celle d’animaux de la lande sacrifiés ou crucifiés selon des rites funéraires barbares… Je n’en dirai pas davantage pour ne pas déflorer prématurément les ressorts et les conclusions de l’intrigue.

Au début, le lecteur est pris, disais-je. Et puis, il relâche son attention. Son attente romanesque est déçue, semble-t-il, car la substance du discours se délite et l’histoire bâtie sur le mythe de l’immortalité - de la vie éternelle - reste banale, convenue. Fabienne Juhel - Fabienne Le Chanu à l’état civil (née en 1965 à Saint-Brieuc) - sait pourtant débusquer dans les sortilèges des Côtes-d’Armor le tragique, le cocasse et le sublime de la vie ; elle possède le sens du détail, du croquis, de la touche qui charpente la satire sociale de certains de ses précédents ouvrages à la plume trempée dans le champagne demi-sec. L’écrivaine et professeur de lettres poursuit un long compagnonnage avec l’écrivain Tristan Corbière, le poète des « Amours jaunes », précise son éditeur. Des raisons suffisantes pour attendre de nouveaux textes qui convaincront, je l’espère en tout cas, les lecteurs sceptiques dont je reste.

■■■ Claude Darras, novembre 2012

À lire du même auteur : La Verticale de la lune (éditions Zulma, 2005), À l’angle du renard (Le Rouergue, 2009) et Les Hommes sirènes (Le Rouergue, 2011).

18:14 Publié dans Claude Darras | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

13/05/2012

Michel Wohlfahrt par Claude Darras

■■■

Claude Darras

Michel Wohlfahrt ou l’enfance en boucle

Les pérégrinations d’un sculpteur de terre

■■■« Mon enfance me suit, je la tiens par la main » : cette sentence de l’écrivain Louis Scutenaire, il pourrait la faire sienne. De sa prime jeunesse dans l’Alsace de sa parentèle (il est né lorrain, tout à côté, à L’Hôpital, en Moselle, le 23 février 1949), il goûte les fruits amers chaque fois qu’on l’interroge sur la présence de jouets de toutes sortes dans son œuvre sculpté. Autour de la tablée familiale, parmi les sept garçons dont deux ont été adoptés par le père, pasteur, et la mère, d'origine yougoslave, il ne manifeste aucune inclination pour les études et enchaîne les petits boulots avant de suivre un apprentissage de compagnon potier (1965-1967) à Betschdorf dont le grès bleu verni au sel fonde la réputation de la céramique provinciale. Après une parenthèse académique d’une année à l’École des arts décoratifs de Strasbourg, il prolonge sa formation auprès de potiers drômois de Dieulefit (1968-1969) choisissant à ce moment-là de vivre et de travailler dans le Sud de la France. En 1969, il installe son atelier à Visan, en territoire vauclusien, où il exerce pendant cinq années. Il éprouve alors le besoin de se frotter à des techniques différentes et séjourne pendant un an (1973-1974) chez ses homologues tunisiens de Moknine, au cœur du Sahel oriental. S’il réside dans la Drôme provençale (Beaumont-en-Diois puis retour à Dieulefit), le Maghreb devient consubstantiel à sa création qui échappe de plus en plus à la poterie traditionnelle. En 1985, il rompt avec l’artisanat au profit de la sculpture dont il a montré l’année précédente au musée Géo Charles d’Échirolles, en Isère, ses premières et étonnantes expérimentations.

Le geste originel du potier

Statues immuables, aussi denses que le basalte, mystérieuses comme des hallucinations, lourdes d’expression et fortes d’une puissance démonstrative inouïe, ses sculptures provoquent une impression inoubliable, phénoménale, lorsqu’on en découvre pour la première fois la monumentale et singulière présence (certaines mesurent plus de trois mètres). Sommé de sortir de lui-même et assuré de perdre ses habituelles références de sensorialité, l’observateur s’interroge sur les personnages de terre cuite ou de bronze. Sont-ils héros, divinités, fantômes ou revenants ? Procèdent-ils des mythologies antiques ? Appartiennent-ils au panthéon de tribus millénaires ? Plus certainement, ils distinguent des caractères à la fois spécifiques aux personnages littéraires et dramatiques du corpus universel et aux contemporains que l’artiste a rencontrés au gré de ses pérégrinations. Il est indubitable en tout cas qu’il ait croisé près des étals forains du marché de Belsunce, à Marseille, ces femmes cérémonieusement drapées dont il retient, telle une obsession, une forme de visage presque dure, intransigeante et hautaine. Nul doute qu’il s’est plu à scruter sur les quais des ports marocains et tunisiens les adolescentes portant la burqa, ce voile de visage noir en coton ou tissé en résille, auquel on accroche un bijou pesant pour le maintenir vers le bas. Au gré d’une étonnante galerie de portraits, l’Alsacienne en jupe rouge et coiffe noire à grand nœud vante les mérites du kouglof à une Sévillane en robe de percale à volants, tandis que le toréro coiffé d’une montera en astrakan est décontenancé par les petites cornes du faune sylvestre aux pieds de chèvre qui conte fleurette à une nymphe aussi timide que lui…

L’art sculptural dont il est question se fonde sur le parti de l’épure, la liberté de l’esquisse et la spontanéité de l’improvisation : épure, esquisse et improvisation résultant d’une longue et savante pratique. Il ne s’agit pas d’exprimer avec énergie et vivacité le jeu des muscles, l’élasticité des membres et le frémissement de la vie. Il importe de restituer ce qu’il y a de passager dans les sentiments que reflète le visage, ce miroir de l’âme, ou la contenance de l’être incarné dans la glaise, ce qu’il y a de mobile dans ses affections, de fugitif dans son regard ou dans son sourire. Qu’il confie son premier modèle à l’action du feu, qu’il le modèle en plâtre, qu’il le maçonne en béton ou qu’il le coule en bronze, le geste originel du potier demeure, impérieux et souverain, quand bien même il le livre au paroxysme des ressources sensibles de l’argile, au-delà des limites des concepts de la discipline.

Moraliste et libertaire

Il aime la résistance de la pâte, le côté sensuel des colorations de la terre patinée par les minéraux ou violentée par les oxydes ou la flamme. Sans doute ce goût vient-il de ses origines. L’Est est un pays très coloré, surtout en automne. Dans les régions du sud, le soleil écrase, dévore les couleurs. De plus, dans ses travaux de finition, une chimie particulière de l’acrylique fomente une luxuriance de flamboiements, de délires, d’épiphanies glorieux parmi les personnages, le bestiaire et les jouets qu’il transcende. L’agrégation de ces trois sujets d’élection est quasi permanente dans une œuvre que nulle rétrospective ne pourra jamais mieux montrer que dans ses ateliers gardois de Saint-Quentin-la-Poterie où il réside depuis 1990. Près des machines de levage et des fours encore tièdes, il déballe la vie intime de ses passions. Des milliers et des milliers de pièces collectées dans les marchés aux puces ou dégottées aux enchères des internautes -articles de bimbeloterie et ustensiles de cuisine, objets de bazar et d’antiquaille, jouets mécaniques et jeux de plein air- sont entassées dans des caisses de bois ou en carton avant d’interpréter les premiers rôles dans de futures mises en scène. Dans le parc, entre des empilements de voitures à pédale et des processions de personnages austères et filiformes sur la tête desquels il a fiché des soldats de plomb ou des bibelots en laiton, le visiteur se faufile entre des landaus et des tricycles et il aperçoit des bêtes à corne montées sur roues, très proches, somme toute, des attelages, miniatures ceux-là, offerts aux enfants dès la plus haute Antiquité. Les invraisemblances cohabitent ici avec le plus grand réalisme. Cette disposition au jeu héritée de l’enfance, et que trop d’êtres ont perdue, constitue une des sources vives de son inspiration. Savoir cela peut aider à ouvrir certaines serrures de son œuvre. Tout aussi indispensable à l’intelligence de sa sculpture, la rébellion innée qui l’incite à célébrer le 14 juillet 1989, à La Mège, le bicentenaire de la Révolution française en plantant sur les cimes du mont Blanc 50 000 balais aux trois couleurs nationales, chacun d’entre eux portant un petit masque de bronze sous la brosse. Hommage au balayeur des rues qu’il a côtoyé durant sa jeunesse de pain noir, cette performance ainsi que les expositions qu’il montre au-delà des frontières du pays (Allemagne, Canada, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Maroc, Sri Lanka, Suisse et Tunisie) révèlent deux individualités distinctes, à l’image de ses personnages janusiens (de Janus, la divinité aux deux visages) qu’il nomme des volte-face, d’un côté le moraliste railleur qui rit de tout et de lui-même, de l’autre le libertaire pugnace qui continue de lutter contre l’injustice. ■■■

Claude Darras

Les carnetsd'eucharis (mai 2012)

Photo © Dominique Bernard

DOSSIER PDF COMPLET (à télécharger)

Michel Wohlfahrt_ par Claude Darras_Les carnets d'eucharis 2012.pdf

(ATTENTION : Le téléchargement peut être long)

20:49 Publié dans Claude Darras | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

08/03/2012

SALVADOR DALI par Claude Darras (N° Spécial, mars 2012)

Lectures critiques de Claude Darras

Je vous salue Dali…

Un contemporain

entre classicisme et avant-garde

Mars 2012 © Claude Darras

■■■Un jour de 1932, dans les toilettes de l’hôtel Saint-Régis, à New York, alors qu’il s’emploie devant un urinoir à « changer l’eau des olives », selon une expression catalane dont il ne dédaigne pas la trivialité, un usager voisin l’interpelle poliment et lui demande son métier. « Artiste », répond-il. « Êtes-vous un bon artiste ? », surenchérit son interlocuteur : « Le meilleur du monde », assure-t-il. C’est ainsi, le nez dans la céramique de l’édicule, que l’Américain A. Reynolds Morse est devenu le plus grand collectionneur de Salvador Dali (1904-1989) ! Fondateur en 1982 à Saint-Petersburg (Floride) du Salvador Dali Museum, cet industriel de Cleveland (Ohio) a transformé l’institution en une fondation Salvador Dali. Lorsque le maître catalan meurt le lundi 23 janvier 1989, deux conservatoires muséaux portent déjà le glorieux patronyme, le deuxième étant le théâtre-musée Dali de Figueras, sa cité natale, en Espagne. Près d’un quart de siècle après sa disparition, un ouvrage d’exception, « Dali, l’invention de soi » (éditions Flammarion), permet de le redécouvrir, au-delà du mythe populaire et trompeur forgé par son talent et ses excentricités. En lisant son auteure, Catherine Grenier, historienne de l’art et directrice adjointe du Centre Pompidou à Paris, le lecteur comprend mieux comment l’œuvre dalinien a transgressé les codes habituels de la vision esthétique et pourquoi il a ouvert de fécondes perspectives aux artistes du XXIe siècle.

L’ « Angélus » de Millet obsède l’enfant

Collines mauves d’herbe sèche et lande couleur de pain grillé, la campagne natale d’Ampurdan peuple l’horizon de ses toiles : la silhouette des maraîchers affairés aux étals du marché de Figueras, le goût de l’eau ferrugineuse puisée au Moli de la Torre, l’église coiffant les maisons de Cadaqués comme un tricorne, les pêcheurs de Port Lligat inlassables à astiquer leurs lamparos, les rochers gothiques du cap Creus. Cette portion de Catalogne dont Louis Pauwels, un des rares familiers de Dali, prétend qu’elle « engendre quantité de lunatiques au caractère fort, fanatisme hérité des Arabes, goût de l’homérique venu des Grecs », cette région ibérique entre mer et montagne reste la patrie dalinienne par excellence où chaque printemps le ramène après qu’il ait campé dans les palaces de Paris et de New York, de Tokyo ou de Rome. Car c’est là, précise encore Louis Pauwels, « qu’il a construit son amour, sa personne, son œuvre, sa demeure ».

Salvador Dali est né deux fois. Le père qui porte le même prénom a 29 ans le 21 octobre 1901 quand naît son premier fils, Salvador Dali, lequel meurt le 1er août 1903. Huit mois plus tard, le vendredi 11 mars 1904, le second Salvador (Felipe Jacinto) Dali, troisième du nom, vient au monde à Figueras. Les parents restent inconsolables, et le fils supportera toute sa vie la culpabilité d’avoir pris la place de l’aîné. En 1963, il confie au journaliste et historien André Parinaud : « Ce frère mort, dont le fantôme m’a accueilli en guise de bienvenue, était, si l’on veut, le premier diable dalinien. Mon frère avait vécu vingt-et-un mois. Je le considère comme un essai de moi-même. »

Ses parents comptent leurs ascendants parmi la bourgeoisie catalane. Notaire de son état, le père est un libre-penseur, fantasque et colérique, qui ressemble, physiquement, à Benito Mussolini, le Duce de l’Italie fasciste. La mère, Felipa Domenech Ferrés, encourage le talent précoce de leur fils pour l’art décoratif au point de soumettre son initiation à la peinture dès l’âge de six ans à une famille d’artistes fortunés, les Pichot, et plus spécialement Ramon, qui lui révèle Claude Monet et Auguste Renoir. À treize ans, son professeur de l’école de dessin de Figueras, Juan Núñez, lui enseigne les clairs obscurs des eaux fortes de Rembrandt. L’enfant montre une habileté troublante à dessiner et manifeste des dons précoces de… médium. Ainsi, dans le corridor conduisant à la salle de classe, la reproduction de « L’Angélus » de Jean-François Millet le fascine et fomente des rêveries à la faveur desquelles il extrait du sac de pommes de terre du couple paysan en prière le cercueil d’un enfant mort. Vision dramatique et prémonitoire, tant il ignore alors que les conservateurs du musée du Louvre à Paris aboutiront plus tard, grâce aux rayons ultraviolets, à la même trouvaille, une découverte que pressentira le peintre et écrivain russe Kazimir Malevitch en 1911. « L’Angélus de Millet, écrit Salvador Dali en 1933, est aussi beau que la rencontre fortuite sur une table d’opération d’une machine à coudre avec un parapluie » : la formule comme beaucoup d’autres issues de la rhétorique dalinienne fait florès.

Humanités madrilènes avec Luis Bunuel et Garcia Lorca

Des cheveux longs et des favoris qui lui mangent les joues, un savant maquillage, un nœud ou une lavallière, une veste de velours, parfois une ample et longue cape : le fils du notaire a de qui tenir lorsqu’il est admis, à dix-sept ans, à l’institut San-Fernando, l’école des beaux-arts de Madrid en quelque sorte. Extravagant et brillantissime, l'élève étonne ses camarades, et il les surprend plus encore par les toiles cubistes qu’il peint le soir dans sa chambre. Très tôt, il admire Dürer, Goya, Le Greco, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Vélasquez ; ces « modèles » l’inclinent à délaisser l’impressionnisme des premières toiles pour un pur classicisme. L’académisme de l’institution madrilène ne l’empêche pas d’étudier simultanément le futurisme, Giorgio de Chirico, Juan Gris, Pablo Picasso et Sigmund Freud, neurologue et psychiatre autrichien qu’il rencontre à Londres en 1917. Barcelone accueille sa première exposition personnelle en 1925.

« L’ombre de Picasso s’est profilée très tôt au-dessus de sa carrière artistique, considère Catherine Grenier. Dali a le sentiment de marcher sur ses traces lorsqu’il est reçu chez les Pichot, puis lorsqu’il installe son atelier à Cadaqués. » « De 1921 à 1927, analyse-t-elle, le jeune artiste entreprend la conquête des mouvements modernes, qu’il aborde conjointement sous leurs différents fronts. Déjà sensible dans ses essais de jeunesse, l’éclectisme est une des caractéristiques de l’esprit entreprenant de Dali. »

Dans la Résidence étudiante de Madrid, il se lie d’amitié avec Eugenio Montes (futur journaliste et écrivain, 1900-1982), Federico Garcia Lorca (1899-1936) et Luis Bunuel (1900-1983) avec lequel il tournera, en 1928, L’Âge d’or et Un chien andalou, l’une des œuvres les plus étonnantes du cinéma d’avant-garde. Le poète du Romancero gitano le connaît sans doute mieux que personne à ce moment-là. Garcia Lorca sait percer ses motivations les plus intimes lorsque, libéré de ses extases singulières, son camarade donne du monde des songes et du maquis de ses fantasmes une interprétation énigmatique et complexe au gré d’une finition plastique parfaite. En octobre 1926, lorsqu’il est exclu de l’institut San-Fernando pour avoir contesté à trois professeurs la capacité de noter ses croquis, il a devancé depuis belle lurette l’appel des surréalistes au panthéon desquels il place résolument Max Ernst, René Magritte et Yves Tanguy.

1929, l’année de Gala

Adopté par le groupe surréaliste en 1928, il expose à Paris l’année suivante : il figure déjà au premier rang des créateurs de grand format. Il a rencontré Pablo Picasso à Paris en 1927 (« Je viens chez vous avant de visiter le Louvre », lui a-t-il lancé) et Joan Miro s’est déplacé à Figueras pour mieux le connaître. En cette année 1929, André Breton lui rend visite à Cadaqués accompagné de René Char, de Paul Eluard et de son épouse Helena Devulina Diakonoff (1895-1982). C’est le coup de foudre : il croit reconnaître dans la femme d’origine russe, de dix ans son aînée, la « Galutchka » de ses rêveries adolescentes. Quatre ans plus tard, il épouse celle qu’il nomme Gala, la « Gradiva » (« celle qui avance »). « Je n’existais que dans un sac plein de trous, mou et flou, toujours à la recherche d’un béquille, reconnaît-il. En me collant à Gala, j’ai trouvé ma colonne vertébrale. »

Amante et cerbère à la fois, Gala est sa muse, son argentier, son modèle, son manager. Elle négocie avec les galeristes, les marchands, les journalistes et les collectionneurs. C’est elle qui a l’idée de mensualiser son mari, en réunissant dans le Cercle du Zodiaque une dizaine de mécènes dont le marquis de Cuevas et l’écrivain Julien Green. Ils lui versent une rente en échange de l’acquisition d’une œuvre par an.

Sa fascination pour Hitler et son ralliement à Franco lui valent d’être évincé du groupe des surréalistes en 1939. Il n’en continue pas moins ses provocations intempestives en soutenant que Jean-Louis-Ernest Meissonier vaut mieux que Picasso, que la gare de Perpignan est le centre du monde et que le franquisme a sauvé l’Espagne !

La fortune médiatique d’Avida Dollars

Salvador Dali possède un sens inné des médias. Il les a tous utilisés du reste, la publicité, l’estampe, le disque, le ballet, le théâtre, la conférence, la céramique, la mode, le cinéma (avec Walt Disney et Alfred Hitchcock). Rien d’étonnant à ce que sa célébrité new yorkaise (il réside aux États-Unis de 1939 à 1948) incite André Breton à l’affubler, en 1940, du surnom anagrammatique d’Avida Dollars. Il lance des parfums, vend des posters et des affiches, fabrique des bijoux et des crucifix, grave de la vaisselle et des bouteilles de liqueur, sculpte des Vénus à tiroirs et des éléphants à pattes d’araignée, utilise la technique photographique et l’image stéréoscopique. Moustaches gominées au miel défiant les lois de la pesanteur, il prononce des conférences fumeuses, parfois clownesques, à des auditeurs épatés d’avance. Pourvu de son étrange canne couronnée d’une tête de canard bleu et orange, il répète sur les plateaux de télévision, ses lèvres minces détachant les syllabes dans une diction abracadabrantesque : « Je suis fou du chocolat Lanvin ! ». Il dialogue avec des scientifiques sur le rayon laser, la cryogénisation, l’holographie et l’ADN. De l’acronyme de cet acide, il s’ingénie à prononcer de façon hilarante le mot « désoxyribonucléique ». Après son admission à l’Académie (française) des beaux-arts en 1978, il se préoccupe de la quatrième dimension (celle du temps) et de la théorie des catastrophes, énoncée par le mathématicien René Thom.

Gala meurt le jeudi 10 juin 1982 ; son corps est inhumé dans la crypte du château de Pubol que Dali lui a acheté en Catalogne. Le 26 juillet, le roi Juan Carlos confère au peintre le titre de marquis de Dali y Pubol. Durant l’été 1984, il est gravement brûlé dans l’incendie de sa chambre à coucher du castelet de Pubol : il cesse de peindre. Le lundi 23 janvier 1989, il meurt d’une attaque d’apoplexie à l’hôpital de Figueras. Tous les biens de l’artiste, évalués à quelque 703 millions de francs, sont légués à l’État espagnol ; en 1984, en effet, il avait modifié son testament afin d’exclure de son héritage sa sœur Anna Maria.

L’invention de soi, l’invention d’un mythe

Doué d’une prodigieuse imagination, prisant la théâtralité et la démesure, il déconcerte à travers sa célèbre montre molle qui explose en 888 morceaux, son Christ éclaté en quatre-vingts éléments et ses chaussures aux talons incrustés de diamants. « À six ans, je voulais être cuisinier, aime-t-il à répéter. À sept, Napoléon. Depuis, mon ambition n’a cessé de croître comme ma folie des grandeurs. »

« Ne confondons pas son esthétisme avec sa propagande exhibitionniste », tempère cependant son ami Ramón Gómez de la Serna (1888-1963). « Pour moi, soutient l’écrivain espagnol, Dali, l’homme qui déteste les épinards parce qu’ils collent aux dents, est le parfait novateur, le représentant le plus convaincant des temps nouveaux. »

Dessin, gouache, huile, aquarelle, gravure, sculpture, lithographie, objet, livre : de l’improvisation tachiste au réalisme de la Renaissance, l’œuvre, techniquement magistrale, est protéiforme. On y trouve le souvenir obsédant des paysages de son enfance, la mise en scène systématique de toutes les formes de délire par la paranoïa critique, ainsi qu’une fascination, toute surréaliste, pour ces territoires situés à la frange de l’humain, où l’épique, le mystique et l’érotique catalysent dans le sublime et la mythologie.

« Élaboré pièce par pièce, le mythe Dali est la pierre angulaire de son génie, veut persuader Catherine Grenier, une œuvre artistique qui englobe toutes les autres. Après Duchamp, il est le premier artiste qui, sans cesser sa production créatrice, fait de sa vie une œuvre d’art. Une vie qui semble en tous points contradictoire avec celle de son devancier, mais qui pourtant repose sur un principe identique : repousser les affects, transformer l’artiste-œuvre en une "machine à penser" ».

Selon Catherine Grenier, de nombreux créateurs s’inscrivent dans le sillage du maître de Figueras. De Jeff Koons à Damien Hirst, de Takashi Murakami à Francesco Vezzoli, de Markus Schinwald à Glenn Brown, de Bertrand Lavier à Zaha Hadid, les enjeux de la pensée et de l’art contemporains se conjuguent au XXIe siècle avec une réactivation de l’invention dalinienne. Les propositions du héraut catalan et les problématiques qu’elles posent aux artistes d’aujourd’hui, ceux qui l’admirent en tout cas, bénéficient d’une telle mise à distance. Servie par une argumentation savante et didactique, cette mise à distance a l’immense avantage de dépasser le mythe pour atteindre à la vraie connaissance de Salvador Dali et de mieux appréhender certains courants esthétiques qui s’en réclament de nos jours peu ou prou. ■■■

Claude Darras

mars 2012

![]()

DOSSIER PDF COMPLET (à télécharger)

21:26 Publié dans Claude Darras, CLINS D'OEILS (arts plastiques), PORTRAIT & LECTURE CRITIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

28/02/2012

Poémier d'aujourd'hui, par Claude Darras

Lectures de

Claude Darras

PoÉmier d’aujourd’hui

Poètes singuliers d’une poésie plurielle :

de l’arc-en-ciel à la foudre

© Les carnets d’eucharis, 2012

Richard Skryzak

Brigitte Gyr

Fawzi Karim

Cristina Castello

Rien de plus difficile que de parler de poésie, d’échafauder ne serait-ce qu’une note critique qui rende compte d’un recueil ou d’une anthologie. Répèterai-je l’avertissement de Louis Aragon quand il prétend qu’« il faut être fou pour écrire sur la poésie » ? « La poésie se fait, elle ne s’explique pas, argumente-t-il en préface d’un texte intitulé Y en 1968. Celui qui parle de poésie est fou parce que la poésie commence où l’on passe dans l’incommunicable. » Non, à vrai dire, je ne renouvellerai pas la semonce aragonienne. Je préfère me réfugier dans le pari de Jean Cocteau qui incite à rendre communicable l’incommunicable de l’écriture poétique. Dans cette perspective audacieuse, j’ai choisi sur l’étal de mes lectures quatre de nos contemporains pour lesquels la poésie est un prisme qui, de la lumière terne des quotidiens, fait jaillir les sept couleurs, sources de nuances infinies et d’écritures plurielles.

L’arc-en-ciel de Richard Skryzak

Le phénomène météorologique lumineux est au cœur de la démarche du premier d’entre eux. Vidéaste, écrivain et professeur à l’École des beaux-arts de Dunkerque, Richard Skryzak (né en 1960 dans le Valenciennois) est un médium qui a apparié l’arc-en-ciel à un « bouclier poétique », troquant la brosse du peintre contre le caméscope du vidéaste. Voyant de la même tribu qu’Arthur Rimbaud, il sait depuis des lustres que le poète n’est pas seulement celui qui utilise les mots. Il est celui qui créé, au sens grec du verbe, avec des notes de musique, des couleurs, des volumes, des architectures, des images et des ondes… L’essai « Résonances d’un souvenir florentin » est loquace à décliner les nouvelles couleurs du spectre que l’auteur a ajoutées à sa lyre. Mais c’est sans doute ce livre-là qui restitue la pluridisciplinarité féconde du poète, tout à la fois pédagogue, militant, novateur et philosophe. L’écriture s’y déploie selon plusieurs registres où il est question de Guglielmo Marconi, l’inventeur de la TSF, du Jacques Tati de « Playtime » et de la révolution picturale d’un Caravage qui peint en rouge-sang. Ce poète-là est un médium, disais-je ; il est aussi un médiateur providentiel dont les actes publics, en Palestine, aux Pays-Bas ou au musée de l’Orangerie à Paris, prouvent que l’isolement des poètes et de leurs lecteurs n’est pas une fatalité et que la poésie n’est plus réservée à la délectation de quelques initiés.

Que serait ce monde sans la Beauté

du Voir ?

Ce que je t’offre regardeur

c’est l’hospitalité de ma vision

…

Le ciel est mon seul

lieu d’exposition

Chaque œuvre une étoile

chaque pensée un scintillement

chaque parcours une constellation

(Extrait de « La constellation du vidéastre », 2009, dans « Résonances d’un souvenir florentin »)

Brigitte Gyr, artiste en sertissage

Avocate devenue traductrice et auteure dramatique, Brigitte Gyr (née en 1945 à Genève) manie la langue française avec une savante exactitude. Artiste en sertissage, elle sait enchâsser l’enfance retenue dans les mailles du passé, l’émotion passagère, les variations de la lumière, les mélodies du vent ainsi que la nostalgie implacable qui fait monter les larmes. Elle possède une façon fulgurante d’approcher par éclats, ruptures, rejets et résidus de mots la mécanique des cinq sens, de tutoyer l’absolu et de fusionner choses et mots, cris et gestes, matière et lumière, dans un vertige rituel sans fin. Nul déguisement verbal chez elle : le langage est en constant déséquilibre, le poème s’esquisse et s’esquive sans cesse. Nous resterions sur notre soif si nous ne relisions pas ces textes dans leur double irrégularité métrique et narrative, poèmes que nous sommes parfois amenés à déchiffrer avec lenteur, comme nous dégusterions une tasse de thé brûlant.

…

l’interminable jeu de l’oie

de l’enfance

avant

retour à la case départ

…

l’approximative

roulette russe de l’enfance

on vit on meurt

cueillette des champignons

partie de colin maillard

au fond des bois

…

(Dans « Parler nu »)

Fawzi Karim : les couleurs de la palette et les soupirs de la partition

Né en 1945 à Bagdad, vivant à Londres depuis 1978, Fawzi Karim est traduit par son ami Saïd Faran, peintre et écrivain bagdadi. Ce poète et critique musical emprunte à l’alphabet et à la clef de sol pour dire sa colère, ses doutes et ses espérances. Aussi son texte, « Non, l’exil ne m’embarrasse pas », est-il une composition typographique semée de signes et de blancs qui sont tantôt les couleurs de la palette tantôt les soupirs de la partition. Il est de ceux que l’histoire et la folie des hommes ont meurtris et qui ont misé sur le langage, sur son pouvoir contestataire et salvateur. Loin de tout formalisme, l’écriture brève et nerveuse a la lisibilité immédiate d’un fait-divers ou d’un instantané photographique. Son témoignage séduit par sa simplicité (toute apparente) et cette sorte d’« arrêt sur image » qui révèle la souffrance de l’exil et les conditions du déracinement.

Qui sommes-nous, sinon la colère d’un aveugle

guidé par le fil du labyrinthe

Un dé jeté sur la face de la nuit

dont le roulement ne fait plus d’écho.

(Extrait de « Qu’as-tu choisi ? », dans « Non, l’exil ne m’embarrasse pas »)

Qu’il est long, mon séjour

où j’ai appris trente définitions du mot « exil ».

Je me suis affermi

sur un siège portant le nom de mes descendants à venir.

(Extrait de « Non, l’exil ne m’embarrasse pas ! », du recueil éponyme)

Le souffle de la foudre de Cristina Castello

Nul besoin de rappeler la place qu’occupent Paul Éluard, Jorge Luis Borges, Robert Desnos, Pablo Neruda, Victor Hugo et Miguel Hernández dans sa bibliothèque mentale. Poésie magnanime, charnelle, souffrante, Cristina Castello chante en une plainte inlassable la vérité de l’existence, mêlant tous les parfums, tous les cris, tous les rêves, toutes les caresses, toutes les visions, ceux de la femme célébrée et de la cendre abhorrée. Journaliste et pédagogue argentine (née en 1959 à Córdoba), elle ouvre le temps d’une épopée nouvelle, rien de moins, une épopée du verbe où l’authenticité du témoignage catalyse avec la sensualité de la diction. Sitôt lus, un verset, une strophe, un alinéa imposent d’en savoir plus sur cette femme qui, en France depuis 2001, partage aujourd’hui la vie du poète André Chenet. La rétrospective de son expérience professionnelle et poétique confirme l’exigence qu’elle a placée dans les mots avec l’impériosité que réclamait Antonin Artaud qu’ils ne soient pas détachés de la vie. Il en résulte une écriture de l’engagement total, éthique et politique, de la parole donnée comme acte d’insoumission à tous les compromis. Ses amis, des écrivains qui ont son verbe en partage (Bernard Noël et Jean-Pierre Faye) ont confié leur jubilation à écouter et à réécouter la « messagère de syllabes noires », selon la belle définition de son préfacier Antonio Gamoneda. Les voix mêlées, chœurs murmurant ou polyphoniques, le déchaînement de la phrase, les rythmes fous de la narration, l’inventivité du récitatif, restitués avec brio de la langue castillane au français par Pedro Vianna, toutes ces composantes attestent que la poésie demeurera toujours une affaire de souffle, sachant qu’ici il s’agit du souffle de la foudre.

…

Tourbillon

Le mot peut être une croix ou une fleur.

Qui sait un verrou ouvert sur la liberté

Un abécédaire d’ailes, un violon de Chagall.

Ou peut-être un condor agenouillé, un éden mendiant,

Des draps fossiles dans leur destin d’attente

Sans le parfum du plaisir de l’amour fécondé.

…

Ténèbres

Ils sont épuisés. Comme les pages

Des livres qui se referment.

Sans jamais Être une autre édition, la vie.

Les disparus d’Argentine,

Tulipes sans sépulture, démolis

Fantômes sans os, cri muet

Larmes qui sillonnent mes veines.

…

(Tirés de « Arès », Buenos Aires, 12 février 2007/19 mars 2007, dans « Orage/Tempestad »).

Résonances d’un souvenir florentin, par Richard Skryzak (éditions Elektron), 70 pages, 2010, 10 euros.

Parler nu suivi de On désosse le réel, par Brigitte Gyr (éditions Lanskine), 60 pages, 2011, 10 €.

Non, l’exil ne m’embarrasse pas, par Fawzi Karim (éditions Lanskine), 68 pages, 2011, 12 €. Préface de Paul de Brancion.

Orage/Tempestad, par Cristina Castello (éditions Books on Demand), édition bilingue, espagnol/français, 116 pages, 2009, 12 €.

© Claude Darras, Les carnets d’eucharis, 2012

■ Imprimer PDF Claude Darras_Poémier d'aujourd'hui.pdf

■ Imprimer PDF Claude Darras_Poémier d'aujourd'hui.pdf

23:23 Publié dans Claude Darras, Cristina Castello, ESPAGNE/PORTUGAL/ARGENTINE/COLOMBIE, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Richard Skryzak | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/11/2011

Jean Genet ou la rébellion d'un moraliste (par Claude Darras)

Portrait et lectures Claude Darras

Jean Genet ou la rébellion d’un moraliste

■■■« Si écrire veut dire éprouver des émotions ou des sentiments si forts que toute votre vie sera dessinée par eux […], alors oui, c’est à Mettray et à quinze ans, que j’ai commencé d’écrire » : Jean Genet explique, en 1981, la genèse de ses travaux d’écriture à Bertrand Poirot-Delpech, journaliste au Monde, à la faveur d’entretiens (filmés) qui seront édités (et diffusés) un an avant sa mort (L’Ennemi déclaré). À cette époque-là, en 1925, il est ébloui par les sonnets de Ronsard. Situé à huit kilomètres de Tours, Mettray (département d’Indre-et-Loire) est proche du pays du poète de la Pléiade ; c’est une colonie pénitentiaire agricole fondée en 1839 pour quatre cents jeunes placés sous le régime de la liberté surveillée. Le souvenir de l’institution de redressement innerve la plupart de ses livres ; le roman Miracle de la rose lui est presque entièrement consacré et le texte de L’Enfant criminel s’en inspire largement. Auteur dès l’âge de dix ans de multiples chapardages et coutumier de fugues, il y entre en détention à l’automne de 1926 (Jean Genet matricule 192.102) et non l’année précédente ainsi qu’il le raconte.

Le 15 mars 1925, le compositeur René de Buxeuil engage à son service le pupille de l’Assistance publique. Le parolier de « L’Âme des violons » relate, quelque vingt ans plus tard, la découverte émerveillée des Fleurs du mal de Charles Baudelaire par son jeune secrétaire, une révélation qui semble décider de ses premières tentatives littéraires, en l’occurrence la rédaction de « Mémoires » qu’il entreprend dans un cahier d’écolier sous la signature de Nano Florane. Dans l’ouvrage Saint Genet comédien et martyr, Jean-Paul Sartre confirme que son modèle s’est familiarisé « avec la prosodie et les lois de la rime » auprès du musicien tourangeau. Au romancier et journaliste allemand Hubert Fichte (quotidien Die Zeit), Jean Genet rapporte qu’il a éprouvé pour la première fois à la prison de Fresnes (1939-1940) une émotion au moment d’écrire à l’occasion d’une « carte de Noël » adressée à Anne Bloch ou à Lily Pringsheim (ses seules amies, féminines, avec l’écrivaine Andrée Pragane dite Ibis). « C’était en 39, raconte-t-il, 1939. J’étais seul au cachot, en cellule enfin. D’abord, je dois dire que je n’avais rien écrit, sauf des lettres à des amis, des amies, et je pense que les lettres étaient très conventionnelles, c’est-à-dire des phrases toutes faites, entendues, lues. Jamais éprouvées. Et puis, j’ai envoyé une carte de Noël à une amie allemande qui était en Tchécoslovaquie. Je l’avais achetée dans la prison et le dos de la carte, la partie réservée à la correspondance, était grenue. Et ce grain m’avait beaucoup touché. Et au lieu de parler de la fête de Noël, j’ai parlé du grenu de la carte postale, et de la neige que ça évoquait. J’ai commencé à écrire à partir de là. Je crois que c’est le déclic. C’est le déclic enregistrable. » (L’Ennemi déclaré).

La malédiction des origines

Né à Paris le lundi 19 décembre 1910, Jean Genet est abandonné sept mois plus tard par sa mère, Camille Gabrielle Genet (Lyon, 1888-Paris, 1919). Femme de ménage, elle ne peut plus assumer la charge de l’enfant depuis que le père - un certain Frédéric Blanc, né en Bretagne en 1869 - l’a quittée. L’hospice parisien des Enfants-Assistés place le pupille chez Eugénie et Charles Regnier, à Alligny-en-Morvan, une petite commune de la Nièvre. Lui est menuisier, elle tient une boutique de buraliste de l’autre côté de leur maison…

Singulière enfance pour le paria, non pas orphelin mais rejeté d’emblée, ce qui est la pire des conditions ! Aussi la figure maternelle confisquée avive-t-elle constamment à travers son œuvre une blessure incurable : elle apparaît violemment métamorphosée en mendiante édentée ou en voleuse dévastée le long des péripéties des Pompes funèbres et des Paravents. Dans son dernier récit, Un captif amoureux, c’est la « Pietà », l’immortel couple mère-fils, qu’il place au cœur de sa quête au plus intime des camps palestiniens et des ghettos noirs d’Amérique. En dépit de son inclination au vol, l’écolier est brillant, il lit énormément (Dostoïevski et Verlaine notamment) et fréquente le catéchisme jusqu’à la communion solennelle : il apprend ainsi à respirer les effluves de l’encens et à flairer… le parfum capiteux du péché. Les pièces Le Balcon et Elle sont loquaces à fustiger, parfois jusqu’à la calomnie, l’institution ecclésiastique. Engagé dans l’armée qui lui sera un refuge intermittent durant six années (au génie puis à l’infanterie coloniale, 1929-1936), il parcourt l’Europe des mauvais garçons et des maisons d’arrêt où il conforte son homosexualité et ses mauvais penchants. Voleur, déserteur, prostitué, vagabond et taulard, il échafaude entre vingt et trente ans un système de valeurs personnel qui apparaît comme le double inversé du code moral traditionnel. Avec une rage méthodique, il se jette dans la délinquance, l’abjection, la déchéance comme vers une terre promise, une libération, une catharsis.

Gide, Sartre et Cocteau…

Du monde littéraire, les premiers encouragements viennent d’André Gide qui reçoit le militaire entre deux affectations, à Paris, en août 1933. Étonné par la culture livresque et la lucidité critique du jeune homme, le vieil écrivain l’encourage à persévérer dans l’étude. Jean-Paul Sartre et Jean Cocteau seront les premiers, en 1942, à reconnaître l’écrivain de grande race qui vient d’écrire Le Condamné à mort dont ils permettront la publication. C’est un long poème en alexandrins où leur protégé exprime la passion qu’il voue à un ami assassin guillotiné le 17 mars 1939 : à la prison de Fresnes, pour relever le défi de ses compagnons de cellule qui viennent d’applaudir les versets larmoyants de l’un d’entre eux, il compose sur-le-champ une ode très académique dédiée à l’une de ses « icônes », le meurtrier Maurice Pilorge dont le « visage découpé dans Détective enténèbre le mur de la cellule ». L’œuvre, inaugurale, est suivie de cinq romans qui sont élaborés dans la même clandestinité de la réclusion : Querelle de Brest (1945), Miracle de la rose (1946), Pompes funèbres (1947), Notre-Dame des Fleurs (1948) et Journal du voleur (1949). Dès lors, aux premiers succès de librairie, le repris de justice devient une personnalité bien parisienne et les honnêtes gens s’empressent de célébrer le poète, comme l’ont fait leurs devanciers avec d’autres « maudits », tels Villon, Ronsard et Sade…

Il n’en est pas changé pour autant. Et de nouveaux larcins, d’argent et de livres, le conduisent fréquemment en prison entre 1940 et 1945. Passible de relégation dans un bagne des colonies, le récidiviste est sauvé en 1946 par la grâce présidentielle de Vincent Auriol consécutivement à une action engagée par Sartre et Cocteau - ils ont déjà témoigné en sa faveur au tribunal trois ans plus tôt - sous la forme d’une supplique que signent de nombreux intellectuels, André Breton, Paul Claudel, Thierry Maulnier, François Mauriac, le professeur Henri Mondor, Pablo Picasso, Jacques Prévert et François Sentein, entre autres personnalités ; sollicités, Louis Aragon, Albert Camus et Paul Eluard refusent de s’y prêter.

Un activiste politique tourné vers le tiers-monde

En 1952, les éditions Gallimard entament la publication des œuvres complètes avec une préface-fleuve de Jean-Paul Sartre que l’intéressé apprécie moyennement. « Toi et Sartre, reproche-t-il à Jean Cocteau, vous m’avez statufié. Je suis un autre. Il faut que cet autre trouve quelque chose à dire. »… Les années suivantes, entre deux scénarios (Les Rêves interdits et Le Bagne), il multiplie les voyages au gré de ses relations en Grèce et en Tunisie, en Italie et au Maroc, en Allemagne et en Suède, en Hollande et en Algérie. En 1955, il noue une forte relation amoureuse avec un jeune acrobate de cirque, Abdallah, auquel il consacre un superbe essai en hommage, Le Funambule : il va jusqu’à lui composer un numéro, dessiner son costume et régler les éclairages ! En octobre 1959, Roger Blin crée avec succès Les Nègres au théâtre de Lutèce, à Paris, devenant ainsi son metteur en scène attitré. Pendant la décennie 1950-1960, il se passionne pour… la course automobile et se plaît à redécouvrir Paris où l’on reconnaît sa silhouette courte, sa tête de boxeur au crâne ras et au nez cassé, son blouson de cuir, son regard à la fois angélique et effronté.

Si l’on excepte de très nombreux articles et des entretiens, il cesse d’écrire après 1968, sacrifiant son temps et sa notoriété à des causes politiques. Les Panthères noires aux États-Unis, les travailleurs immigrés en France, la Fraction Armée rouge en Union soviétique, les Palestiniens au Proche-Orient : chacun de ses actes, chacune de ses interventions fait l’effet d’une bombe. Aux U.S.A., il se range aux côtés des militants noirs Angela Davis et George Jackson. Deux ans durant (1970-1972), il partage le quotidien des camps palestiniens. Et ses prises de position favorables à la bande à Baader et au communisme soviétique procèdent du même souci de défendre l’Organisation de libération de la Palestine (Olp) : l’Union soviétique soutient la résistance palestinienne et le groupe de Baader-Meinhof a partagé l’entraînement des fedayins, les combattants de l’Olp.

Sulfureuse, acclamée, contestée, la réputation dont il jouit ne pâlit pas un instant. En 1981, Rainer Werner Fassbinder porte son roman Querelle de Brest à l’écran (avec Brad Davis, Franco Nero et Jeanne Moreau). En 1983, Patrice Chéreau reprend au théâtre des Amandiers à Nanterre Les Paravents (avec Maria Casarès), une pièce que le ministre André Malraux défend avec pugnacité vingt ans plus tôt. Le grand prix national des Lettres lui est attribué la même année. Cerise sur le gâteau de la consécration, en 1985, Le Balcon entre au répertoire de la Comédie-Française (mise en scène de Georges Lavaudant avec Christine Fersen) !

La sainteté au cœur du mal

Curieux personnage tout de même ! Romancier, dramaturge et poète de grand format, il n’aura cessé, dans sa vie comme dans son œuvre, de catalyser l’ambiguïté et de jouer sur les contradictions, pratiquant la trahison comme un art, expérimentant l’engagement politique avec une constante ironie, recherchant la liberté dans les cachots et la sainteté au cœur du mal. « L’œuvre entier de Genet, soutient à cet égard Dominique Fernandez, est un miracle de la rose perpétuel : la prison y est le paradis, le criminel y est le saint, l’abjection y est le trésor. » (Écrivains d’aujourd’hui 1940-1960, éditions Bernard Grasset, 1960). Quant au personnage, son biographe américain (Genet, éditions Gallimard, 1993) le trouve à la fois « estimable et insupportable » : « Estimable car il est pur et hostile à toute compromission, explique Edmund White au Magazine littéraire (n° 313, septembre 1993) ; insupportable pour presque les mêmes raisons car il était toujours réticent à pardonner les fautes réelles ou supposées de ses amis, toujours prêt à exploser et à excommunier ». « Mais quel styliste ! », s’exclame Jean-Paul Sartre. « Écrire étant un acte religieux, un rite de messe noire, Genet ne déteste pas la pompe, assure-t-il dans son Saint Genet : sa phrase, difficile et nombreuse, chargée, miroitante est pleine de vieilles tournures ressuscitées, inversion, ablatif absolu, infinitif sujet ; il aime à l’allonger jusqu’à ce qu’elle se brise, à en suspendre le cours par des parenthèses : différé, attendu, le mouvement révèle mieux son urgence ; en même temps il use de la syntaxe et des mots en grand seigneur, c’est-à-dire comme quelqu’un qui n’a plus rien à perdre (…). »

Ses proches, parmi lesquels Tahar Ben Jelloun, Alexandre Bouglione (dit Romanès), Colette, Lydie Dattas, Léonor Fini, Alberto Giacometti, Juan Goytisolo et Jacques Guérin soulignent avec justesse le mérite de l’observateur, la perspicacité du physiologiste, le génie de l’écrivain, une sorte de moraliste qui sait réinventer tant de types, analyser tant de caractères, mettre en scène tant de personnages qu’il a presque tous connus, aimés ou haïs, du reste, et qui composent une flamboyante galerie de portraits : héros et traîtres, monstres et policiers, bagnards et domestiques, nazis et nord-africains, paysans et archevêques, juges et terroristes, marionnettes et bourreaux. Il ne les copie pas, loin s’en faut, il les vit idéalement, s’immerge dans leur milieu, contracte leurs habitudes, possède leur existence intime au point d’aviver le sang circulant dans leurs veines au lieu de l’encre sympathique qu’injectent à leurs personnages les auteurs ordinaires.

Jean Genet est décédé au Jack’s Hotel, rue Stéphane-Pichon, à Paris, dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 avril 1986, au lendemain du décès de Simone de Beauvoir. Son corps est enseveli à Larache, sur le littoral marocain, entre Tanger et Rabat. On a creusé sa tombe derrière le cimetière musulman, à quelques mètres de la maison qu’il avait achetée pour Mohamed El Katrani, le dernier compagnon de sa vie. Edmund White rappelle que lorsque le cercueil enchâssé dans un sac de jute est descendu de l’avion à Casablanca, il était étiqueté « travailleur immigré »… ■■■

Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Claude Darras

![]()

DOSSIER PDF COMPLET (à télécharger)

15:10 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

03/10/2011

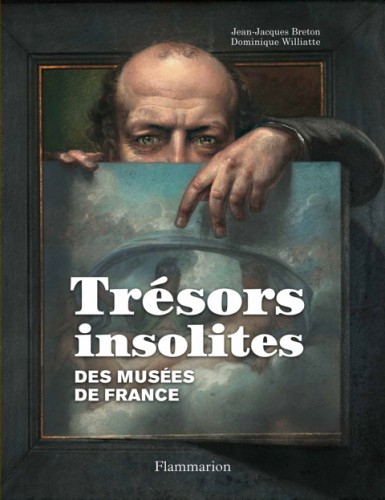

Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte - Trésors insolites des Musées de France

Lecture critique de Claude Darras

Trésors insolites : un livre d'art et de curiosités

J’ose prétendre que cet ouvrage-là est un livre d’exception. Il n’en copie aucun autre et il mériterait à coup sûr d’être imité. Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte, ses auteurs (attachés à la Réunion des musées nationaux), ont parcouru la France des musées à la recherche d’œuvres diverses, peinture, dessin, sculpture, tapisserie, architecture, mobilier, gravure, des objets remarquables dont ils ont souhaité raconter l’histoire. Les critères de sélection postulent de divulguer des anecdotes inédites, étranges, surprenantes, insolites ; aussi les découvertes les plus inattendues sont-elles offertes au lecteur au gré d’un parcours muséal (150 lieux) jalonné de 201 œuvres originales que ce beau livre de curiosités dissèque pour mieux expliciter.

En parfaits iconoclastes, nos deux guides associent une érudition de bon aloi à une fantaisie pétillante. Savamment argumentée, l’analyse critique des « Trésors insolites des musées de France » épingle la sacro-sainte postérité, coiffe du bonnet d’âne des historiens trop zélés, corrige plus d’une interprétation gravée dans les dictionnaires et réhabilite des petits ou de grands maîtres que les caprices de leurs contemporains ont effacés de la mémoire patrimoniale. 201 œuvres insolites ? L’embarras du choix préside à la constitution d’un florilège. Tentons néanmoins l’exercice.

Conservée au musée des beaux-arts d’Agen, une huile sur bois, « Le Garrot », est longtemps attribuée à Francisco de Goya alors qu’elle est l’œuvre d’un de ses élèves, Eugenio Lucas y Velázquez (1817-1870). Émile Zola défend l’actrice et sculpteur Sarah Bernhardt (1844-1923) contre Auguste Rodin qui fustige la seconde passion de la sociétaire de la Comédie-Française : le musée des beaux-arts de Dijon rejoint le camp des zélateurs en acquérant un bronze de l’actrice, « Le Fou et la mort » (musée des beaux-arts Dijon). C’est un critique d’art et collectionneur allemand, Wilhelm Uhde, qui met au grand jour les œuvres naïves, dont « L’Arbre du Paradis » (musée d’art et d’archéologie de Senlis), qu’une femme de ménage exécute la nuit en psalmodiant des cantiques : Séraphine Louis (1864-1952). Avec le « Portrait de Meg Steinheil » (musée Bonnat à Bayonne), Léon Bonnat (1833-1922) donne à voir la courtisane (et femme de peintre) dans les bras de laquelle le président de la République française Félix Faure rend le dernier soupir le 16 février 1899. Détenu par le musée du Louvre, « L’Intérieur d’une cuisine » du peintre français Martin Drolling (1752-1817) utilise comme liant pigmentaire des… cœurs royaux momifiés. Chargé de détruire les cœurs embaumés de souverains (dont le Régent, Henriette d’Angleterre, Louis XIII et Louis XIV), l’architecte Petit-Radel vend certains des organes royaux aux peintres Martin Drolling et Alexandre Peau qui s’en servent dans leurs mixtures à l’exemple de confrères qui pilent les restes de momies égyptiennes afin d’améliorer leurs glacis… Sulfureuse peinture à l’huile de Fernand Le Quesne (1856-1932), « La Légende de Kerdeck » (musée des beaux-arts de Quimper), campe un joueur de biniou résistant sur son rocher à l’assaut d’une cohorte de lavandières s’ébrouant impudiques et nues dans l’océan ; le peintre est le fils du sculpteur Eugène Louis Le Quesne connu pour la statue de la Bonne Mère au faîte de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Passionné par la science héraldique, Louis XIV est perspicace à déchiffrer les « armoiries parlantes », ces blasons qui posent un rébus ou jouent sur une homophonie. L’un d’eux plaqué en façade du musée de l’Armée, aux Invalides, à Paris, irrite le Roi-Soleil parce que son ministre de la guerre en est la vedette : une tête de loup chapeaute une lucarne ronde et cela se déchiffre « Loup – voit », c’est-à-dire « Louvois ». Charles Le Brun (1619-1690) étonne par ses études physiognomoniques qui visent à mieux connaître le caractère de l’homme à travers les traits communs l’appariant aux animaux ; « Trois Têtes de corbeaux » (lavis, musée du Louvre) affiche une singulière ressemblance entre l’homme bestialisé et l’animal humanisé. Le tympan de pierre de l’abbaye de Saint-Géry au Mont-aux-Bœufs intitulé « La Mort de Pyrame et Thisbé » (musée des beaux-arts de Cambrai) rappelle le suicide de jeunes babyloniens qui s’aiment depuis l’enfance mais que la volonté parentale entend séparer. La légende est rapportée dans les Métamorphoses d’Ovide qui a d’ailleurs inspiré William Shakespeare pour Roméo et Juliette (1595). Outre une sculpture d’inspiration analogue conservée à Cologne, ce tympan est le seul exemple connu au monde dans l’art chrétien de représentation du suicide, un acte proscrit par l’Église. L’espace Paul-Bedu de Milly-la-Forêt (Essonne) abrite « Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique », une huile sur toile de Joachim Raphaël Boronali qui est en fait l’âne du père Frédé, patron du cabaret montmartrois Le Lapin à Gill. Le 8 mars 1910, devant huissier, le romancier Roland Dorgelès (1885-1973) installe une toile vierge près du postérieur de l’âne et attache une brosse à la queue de l’animal qu’il trempe successivement dans des pots de peinture. Des remuements de l’extrémité caudale du baudet naissent un graphisme et un chromatisme inattendus que les plaisantins baptisent Coucher de soleil sur l’Adriatique et signent Boronali, anagramme d’« Aliboron », celui qui croit savoir tout faire, en fait l’âne des Fables de La Fontaine. « Une dendrite », exposée au musée Bertrand de Châteauroux témoigne de l’intérêt porté par l’écrivain George Sand (1804-1876) aux arborescences dessinées dans la roche qu’elle tente de figurer en écrasant entre deux cartons de bristol des couleurs à l’aquarelle : déplié, le support laisse imaginer un univers fantastique de formes naturelles. L’abbaye Saint-Louis-du-Temple à Vauhallan renferme une collection de… « Marrons sculptés » dus à Mère Geneviève Gallois (1888-1962). Formée aux beaux-arts de Montpellier, la religieuse modèle vers 1945-1950 ces figurines d’art brut leur insufflant l’humour corrosif des dessins de sa Vie du petit Saint Placide. Longtemps, la sanguine sur papier de Jean Baptiste Greuze (1725-1805) conservée au musée Girodet de Montargis garde l’appellation « Portrait de vieille femme » jusqu’à ce que des recherches déterminent qu’il s’agit en fait du « Portrait mortuaire de Denis Diderot sur son lit de mort ». En fait, le corps du philosophe est autopsié en 1784 et son crâne découpé, ce qui laisse à penser que le drap ceignant la tête ait été associé à un attribut féminin, d’où l’erreur du titre originel. Le musée de la Renaissance à Écouen attribue la « Nef-automate dite de "Charles Quint" » à Hans Schlottheim d’Ausbourg (1545-1625). Primitivement achetée par l’empereur Rodolphe II, l’horloge-automate est un des trésors de l’orfèvrerie horlogère de la Renaissance (XVIe siècle). Ses sept mécanismes déclenchent une infinité d’automatismes : l’émission du roulis et des jeux d’un orgue, l’action de quinze joueurs de trompette, deux joueurs de tambour, quatre matelots et deux vigies, la frappe d’une cloche aux heures et aux quarts par deux personnages et l’explosion d’une salve de canons ; également représenté dans ce chef-d’œuvre de laiton doré, de fer et d’émail, Charles Quint incline son sceptre et tourne la tête tandis que les sept électeurs du Saint Empire exultent en remuant têtes et bras !

Si j’incitais à l’imitation d’un tel ouvrage en préambule, c’est parce qu’il constitue un excellent passeport à l’univers des formes pour le néophyte, au-delà de l’intérêt documentaire et historique qu’il représente pour le spécialiste. Le langage muséal, parfois bien mystérieux, est gommé au profit d’une interprétation pédagogique et ludique qui ouvre au lecteur de nouveaux territoires. Les œuvres n’en continuent pas moins de stimuler son imagination et d’exciter sa curiosité.

Claude Darras

Les carnets d'eucharis, 2011

Trésors insolites des musées de France, par Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte (éditions Flammarion, 35 €). L’œuvre montrée ici est l’« Autoportrait en trompe l’œil » de Jean-Marie Faverjon, un jeu cérébral et visuel qui rappelle l’autoportrait de Murillo à la National Gallery de Londres.

22:26 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

07/05/2011

Carnet d'eucharis n°28 (mai/juin 2011)

[SOMMAIRE………]

Natacha Rambova

Actrice du cinéma muet américain

John Cohen

Réalisateur Photographe Artiste folk GALERIE LA NON-MAISON

DU CÔTÉ DE…

Daniel HachardLa Chair, L’Autre, Le Soleil

Bernard MancietL’Enterrement à Sabres

EDITIONS FLAMMARION MARIE ETIENNE Le Livre des recels

EDITIONS DE CORLEVOUR PASCAL BOULANGER le lierre la foudre

AUPASDULAVOIR

SABINE PEGLION Derrière les grilles du parc & Girl with earings

■■■ Anthologie numérique

Quels infinis paysages ? Publie.net ■■■

Erich Fried

écrivain et poète de langue allemande

E. E. Cummings … (extrait de FONT 5)

SITESPOESIE

Fabienne Raphoz sur le site TERRES DE FEMMES

Jeux d’oiseaux dans un ciel vide augures, Une lecture de Tristan Hordé

Arman et la grande parade des objets Une analyse critique de Claude Darras

REVUE

PHOENIX Janvier 2011 N°1

Au format livre numérique/CALAMEO

Au format PDF  Les carnets d'eucharis n°28_mai&juin 2011.pdf

Les carnets d'eucharis n°28_mai&juin 2011.pdf

23:49 Publié dans Claude Darras, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, PORTRAIT & LECTURE CRITIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/04/2011

Nasser Al-Aswadi (par Claude Darras)

Portrait de Claude Darras

Nasser Al-Aswadi, le fabuliste de Saba

Nasser Al Aswadi : L’acrylique, les encres, la gravure associée à la photographie et accessoirement la terre cuite attestent de la multiplicité de ses curiosités (Photo Daniel Lemaire).

L’univers de Nasser Al-Aswadi a mûri en grande partie dans l’inconscient, vraisemblablement pendant les deux premières décennies d’une vie constellée de découvertes. La société yéménite et tribale ne connaissant pas le cloisonnement plus ou moins étanche des classes d’âge, il a été graduellement initié aux activités et aux comportements des adultes. Ainsi la révélation précoce de l’architecture du Yémen, l’écoute passionnée des diseurs de bonne aventure et le lent déchiffrage de la calligraphie arabe sur les manuscrits coraniques et les monuments antiques ont peu à peu sédimenté un terreau fertile de références savantes et de curiosités pastorales sur lequel a fleuri une exubérante invention. Études simplifiées mais encore reconnaissables où vibrent des lignes simples et des coloris sobres : l’académisme des premières gouaches se nourrit des minarets et des dômes peints des mosquées de Taez et emprunte aux blasons enluminés des façades chaulées de Sanaa. Sur des papiers grenus, il interprète l’harmonie glacée de la maçonnerie et les cassures tranchées au couteau entre les ombres et les lumières des édifices domestiques et des lieux saints…

Sans titre, technique mixte sur toile, 147 x 130 cm. 2010

À Maussane, au seuil des Alpilles calcaires, dans la quiétude du mas du Soleil, son esprit semble se concentrer, l’espace de quelques secondes, sur un tableautin qui l’absorbe tout entier, obscurcissant son regard : des briques d’ocre rouge bien appareillées emprisonnent des vitraux aux couleurs criardes. C’est un exercice d’école où il transcende déjà la géométrie polychrome des citadelles de basalte et d’argile perchées sur les hauts plateaux d’altitude. Tandis qu’il parle, quelque chose de spectaculaire se produit. Une lueur ironique, pleine d’appétit, ressurgit au fond de ses yeux noirs, prête à faire un sort à tous les obstacles jetés en travers de notre dialogue par les chausse-trapes de la langue française.

« Désormais, je colporte au cœur de ma peinture les histoires que m’ont racontées les bergers de mon village, justifie-t-il simplement. Ce sont de vieilles légendes ou des contes animaliers, tirés du Coran parfois, auxquels je mêle les dernières volontés des legs testamentaires. »

Sans titre, technique mixte sur toile, 120 x 60 cm. 2008

Dans la petite cité d’Al Hujr (où il est né le mercredi 4 octobre 1978), à une vingtaine de kilomètres de Taez, accroché à l’herbe tendre des massifs abrupts de la Hugariyya, l’adolescent ne se lasse pas de réécouter les mille et une versions du fabuleux voyage de la huppe, habile messagère de Bilqîs, la reine de Saba, auprès du roi Salomon, à Jérusalem. Aux heures de classe buissonnière, les pâtres l’ont persuadé que l’oiseau sacré protégeait du mauvais œil, exorcisait les sortilèges et éloignait les djinns de néfaste augure. Aussi suivra-t-il longtemps dans le ciel le flamboiement du plumage fauve orangé à pointes noires qui fait ressembler le passereau à un grand papillon noir et blanc des tropiques. Il ne goûte que modérément les enseignements de la scolastique par les maîtres égyptiens de la madrasa du village. Et le cercle de famille pourtant très moderniste lui paraît trop resserré autour d’une fratrie de douze frères et sœurs dont il est le sixième enfant. Il étouffe. Et il se rebelle. « À seize ans, j’ai osé dire non à mon père… », lâche-t-il en baissant la voix. On dirait qu’il n’en revient toujours pas ! Au milieu du visage glissent l’ocre et la nuit, et les émotions passent par un sourire fugace et une pesante concentration.

« J’ai quitté le nid parental pour la ville de Taez, débite-t-il soudain loquace. J’y ai appris le dessin industriel au sein d’un établissement d’enseignement technique. J’ai prolongé ma formation à Sanaa en alternant les cours avec des petits boulots de tailleur et de marchand de quatre-saisons. »

Sans titre, technique mixte sur toile, 136 x 97 cm. 2010

À Sanaa, l’architecte Yassin Ghaleb, son mentor, et le peintre soudanais Taïeb Al Hajj, un camarade d’atelier, l’incitent à se déprendre du badinage conventionnel inséparable des années d’apprentissage. La rencontre simultanée du langage universel des formes - avec Chagall et Picasso - et de la France des Lumières, au moyen du livre et de la télévision, de même que l’exploration assidue des terrains de fouille archéologique de la péninsule Arabique, sous le tutorat de prestigieux épigraphistes et historiens de l’art, dessinent déjà, de 1997 à 2001, les linéaments de l’œuvre futur. La bibliothèque du Centre culturel français à Sanaa et les programmes audiovisuels de Canal France International ont charpenté sa connaissance du pays de Molière et de Rimbaud. Commencés en 2004, des séjours en Touraine et en Provence ont aiguisé sa détermination à y établir un second atelier : des amis collectionneurs le persuaderont de planter son chevalet à Marseille.

Sans titre, technique mixte sur toile, 144 x 110 cm. 2010.

Le versant occidental de son activité l’introduit dans un système d’échos, de miroirs, de résonances, de métissages qui a pour effet d’élargir la conception de sa création et d’en étendre les registres. L’acrylique, les encres, la gravure associée à la photographie et accessoirement la terre cuite attestent de la multiplicité de ses curiosités. La mémoire et le lignage, l’homme et la femme, les travaux des champs et le labeur des villes, les fables et l’écriture, les graffiti rupestres et la magie des songes, autrement dit les racines immémoriales de sa parentèle, continuent de sous-tendre sa démonstration. Un peu comme la basse continue du oud cadence les chants psalmodiés au dernier étage des demeures yéménites, le mafraj, où les hommes mâchent du qat (plante aux vertus stimulantes) au gré du glougloutement des pipes à eau tout en déclamant les grands textes de mystiques soufis et de philosophes bédouins. Le pastoureau d’Al Hujr est resté fidèle aux rêves de sa jeunesse. Parmi les grands formats des acryliques et les photographies « lithiques », le bestiaire du Jebel Saber ramène au large de la Méditerranée les fragrances de l’Arabie heureuse, vapeurs d’encens et arômes épicés, odeur de menthe et de rose trémière, fumet de la shurba et du ragoût d’agneau. Des prédictions naïves enluminent la toile où la huppe symbolise la piété familiale et l’attachement aux ancêtres. Sur le vélin gaufré, l’âne agrandit les prunelles étonnées et vitreuses d’un solitaire, d’un ascète du désert. Le merveilleux qui est le cœur et le moteur de ces fables peintes et gravées laisse entrevoir l’âme du fabuliste et de ses personnages.

© Claude Darras, avril 2011

NASSER AL-ASWADI_Portrait de Claude Darras.pdf

Nasser Al Aswadi, la Citerne, Les Baux de Provence, du mardi 19 avril au lundi 2 mai 2011, tous les jours de 10 à 13 h et de 14 à 18 h. Vernissage le samedi 23 avril à 18 heures.

Renseignements : Office de tourisme des Baux 04 90 54 34 39.

18:21 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/01/2011

La fête polychrome de Nathalie Riera (par Claude Darras sur le site de La République des Lettres)

Afin d'écarter tout délit de complaisance, il est d'usage, lorsqu'un proche est concerné, de ménager une distance critique plus ferme encore qu'à l'ordinaire, de manifester certaine réticence, d'émettre quelque critique défavorable.

Eh bien, non, n'en déplaise aux censeurs vétilleux de l'usage, le dernier recueil de Nathalie Riera bellement préfacé par Pascal Boulanger, Puisque Beauté il y a, est une nouvelle fête des sens et des mots ! Si elle échappe à l'orthodoxie complaisante des chapelles poétiques, c'est parce qu'une activité pérenne d'animatrice culturelle en milieu carcéral et l'animation d'un site numérique d'excellence tournée vers les arts et les littératures ont fortifié l'authenticité de sa vocation. En fait, elle a très tôt découvert ses Indes, créé son espace et établi ses demeures en poésie. Elle a changé en liberté, par l'acte de parole, ce qui constituait le fond de ses douleurs, de ses peurs, de ses tristesses, de ses révoltes et de ses convictions. Elle a changé en espoir ce qui l'aurait incitée, autrefois, à se replier dans la foule ou à plonger dans la solitude.

Elle échappe à toute orthodoxie, disais-je, car le poème, chez elle, donne à l'éclair son éternité, à la présence sa durée, à la multiplicité son équilibre. Pourtant, quand elle écrit -- "avec les cailloux des voyelles et des consonnes" --, elle ne se répète jamais et ses dires révèlent toujours la même limpidité, ou plus exactement une vraie clarté qui donne à voir ce qui est au-delà, tout près, autour, derrière la page: une page à plusieurs dimensions où la langue charme jusqu'à l'envoûtement par la souplesse de la syntaxe et la polychromie du vocabulaire.

Ouvrez le premier Carnet de campagne du nouveau recueil que l'auteur a placé sous le tutorat de Pablo Neruda et Yves Bonnefoy :

Femme à branches de faille, je n'écris pas pour la plénitude du poème, ni pour le vide insalubre. Assise dans le jardin le regard en suspens, les arbres en plein courant. Le vent et son haleine de mer dans les feuillages du printemps se lie à moi. Les embruns ont faim, et j'ai soif de leur alphabet avide.

On aura compris que Puisque Beauté il y a à l'instar des précédents Staccato morendo et ClairVision ne s'adresse pas à ceux qui considèrent la littérature et la poésie comme une science; mais les intimistes, ceux qui aiment méditer "sous les ombrages d'un figuier où fleurissent les mots", ceux qui savent écouter "les vents raconter des histoires", ceux qui cherchent à "entendre d'un poème des notes d'air et de basalte". Ceux-là aimeront cette fine interrogation sur l'amour et la vie, qui est aussi une belle réflexion sur le "métier" de poète.

© Claude Darras/La République des Lettres, janvier 2011

-----

Nathalie Riera

• Variations d’herbes (2012, éditions du Petit Pois) – à paraître

• Feeling is first (2011, éditions Galerie Le Réalgar).

• Puisque Beauté il y a (2010, éditions Lanskine, 64 pages).

• Staccato Morendo (2009, site numérique Oeuvres vives).

• ClairVision (2009, éditions numériques Publie.net, 33 pages).

• La Parole derrière les verrous (Essai, 2007, éditions de l'Amandier, 72 pages).

21:43 Publié dans Claude Darras, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

06/01/2011

Frans Krajcberg par Claude Darras

■■■

Art et nature

Il était une fois… Frans Krajcberg

Frans Krajcberg dans l'atelier de la nature amazonienne au milieu des racines de palétuviers, son "matériau" de prédilection

De toute évidence, regardons autour de nous. Il est clair que nous avons perdu le sens de la gratuité de la nature, c’est-à-dire de cette biodiversité qui est sans prix, et qui pourtant vaut tout l’or du monde. Il est tout aussi évident que nous ne croyons plus à la force de l’art. Ce que nous appelons « art » aujourd’hui ? L’exploitation commerciale de créations souvent privée de signification et soumise à la boussole d’enchères parfois aberrantes. Ce n’est pas de cela que nos enfants ont besoin. Mais de rencontres véritables avec des œuvres et des créateurs authentiques qui vont quelque peu changer leur vie. Aussi sachons gré à Pascale Lismonde, journaliste et anciennement productrice à la station radiophonique France-Culture, de multiplier les initiatives visant à stimuler parmi nos jeunes générations le désir pour les choses de l’art et de l’écologie.

Paru dans l’attractive collection Giboulées de Gallimard Jeunesse, « L’Art révolté » raconte l’engagement du sculpteur Frans Krajcberg, 89 ans, au cœur de la forêt amazonienne. Unique survivant d’une famille juive polonaise persécutée dans son propre pays avant d’être exterminée dans les camps nazis, cet ingénieur est le mieux placé pour professer l’humanisme comme la seule idéologie susceptible d’empêcher le retour des tragédies du XXe siècle. Converti aux arts plastiques, il reçoit le soutien d’amis peintres à Paris (Fernand Léger et Marc Chagall) et à São Paulo (Lasar Segall) avant de découvrir, en 1947, une raison majeure de peindre et de sculpter au cœur de l’Amazonie au milieu des caboclos, ces Indiens métis qui vivent sur les rives du grand fleuve auquel les légendaires Amazones ont donné leur nom. En fait, face à la tragique déforestation de la région, il oppose une révolte fondée sur le postulat que l’homme a le devoir de jardiner la nature, d’en être le gardien responsable. Il soutient qu’une forêt sans oiseaux n’est plus une vraie forêt et qu’un arbre commence de mourir le jour où il cesse de chanter. Il recueille alors les bois calcinés -racines de palétuviers, lianes et troncs de palmiers. Tantôt il les sculpte, tantôt il les enduit de goudron et il les peint au moyen de pigments issus des minerais et bois primitifs. Précurseur des Nouveaux Réalistes, Pierre Restany lui rend visite en 1978. Confronté à son tour aux exactions commises au détriment des Amérindiens et témoin des incendies de forêts qui mutilent cette portion de paradis terrestre, le critique d’art lance un cri d’alarme à travers un Manifeste du naturalisme intégral.

À Nova Viçosa où il vit, dans l’état brésilien de Bahia, Frans Krajcberg a édifié un musée écologique qui abrite de surcroît une fondation Art & Nature. En 2003, au sein du musée Montparnasse, à Paris (XVe), a été inauguré l’Espace qui porte son nom et rassemble les peintures, empreintes, sculptures et photographies que l’artiste a léguées à la ville de Paris le 15 mai 2002.

L’exemplarité pédagogique de l’ouvrage mérite d’être soulignée ; elle appellerait à en prolonger la série (animée chez Gallimard par Colline Faure-Poirée). Quant à l’auteur, elle sait bien que rien n’est plus compliqué que la simplicité, rien ne se travaille davantage que la spontanéité, rien ne s’obtient plus difficilement que le naturel quand on s’adresse aux enfants. Il faut une sacrée maîtrise du métier d’écrire afin de parvenir à cette limpidité d’une histoire d’amour, celle d’un artiste fou de la canopée.

© Claude Darras, Les Carnets d’eucharis, janvier 2011

Chez lui, à Nova Viçosa, dans l'état de Bahia, Frans Krajcberg se bâtit une maison-atelier sur un arbre

© (Photos : Pascale Lismonde)

22:58 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

23/12/2010

Les Signes-Paysages d’Olivier Debré par Claude Darras

À Martigues, le musée Félix Ziem accueille les Signes-Paysages d’Olivier Debré

par Claude Darras, critique d’art et de littérature

Dossier à télécharger

les Signes-Paysages d’Olivier Debré par Claude Darras_les carnets d'eucharis_décembre 2010.pdf

16:47 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook