28/04/2011

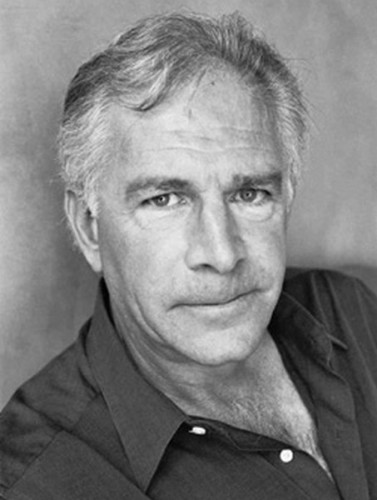

Michael PALMER, Première figure (vient de paraître aux éditions José Corti)

Photo : sur le site Poetry Center

Michael PALMER, Première figure,

éditions Corti, 2011

Traduit de l'anglais par Éric Suchère et Virginie Poitrasson

Très cher lecteur

Il peignit la montagne maintes et maintes fois

de là où il était dans la grotte, bouche bée

devant la lumière, son absence, le crâne

recouvert aux creux de teinte bleu, comme

un oiseau troglodyte arrachant des baies du feu

ses cheveux enflammés et ainsi de suite

de la citronnelle dans un verre de café transparent.

Très cher lecteur il y avait des arbres

faits de fil de fer, de larges entrées

sous les balcons sous les flèches

tête juvénile viens te reposer dans la prairie

au bord du sentier de gravier, corps

immobile de liquide laiteux

ses cheveux enflammés et ainsi de suite

couloirs successifs, tapis fleuris et portes

ou la photographie de rien sinon des pigeons

et des quiscales à l’ombre d’une fontaine.

Le poète Michael Palmer est né à New York en 1943. Il vit actuellement à San Francisco.

Il est l’auteur d’une vingtaine de livres dont une quinzaine de poésie. Il a reçu le prix Wallace Stevens en 2006, une des plus importantes récompenses, pour la totalité d’une oeuvre. Son influence est très grande aux États-Unis. En France, plusieurs de ses livres ont été traduits dont Sun (aux éditions P.O.L.) et Notes for Echo Lake (aux éditions Spectres Familiers). On pourrait dire que son oeuvre explore la nature des relations entre le langage et la perception. Sa poésie, bien que semblant abstraite – puisque partant du langage – est en fait profondément lyrique. Première figure date de 1984 et fait partie d’une trilogie qui comprend justement Notes pour Echo Lake (1981) et Sun (1988). Cette trilogie peut-être considérée comme le chef d’oeuvre de Palmer et la traduction du volet central manquait donc au lecteur français.

21:06 Publié dans ETATS-UNIS, José Corti, Michael Palmer | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

H.D., Trilogie (vient de paraître chez José Corti)

H.D., Trilogie,

éditions Corti, 2011

Traduit de l'anglais par Bernard Hoepffner

Un incident ici et là,

grilles confisquées (pour les canons)

dans ton (et mon) vieux square :

brume et gris brumeux, pas de couleur,

mais abeille, poussin et lièvre de Luxor

poursuivent un but inaltérable

en vert, rose-rouge, lapis ;

ils continuent à prophétiser

depuis le papyrus de pierre :

là-bas, comme ici, ruine ouvre

la tombe, le temple ; entre

là-bas comme ici, aucune porte :

le lieu saint est ouvert au ciel,

la pluie tombe, ici, là-bas

le sable glisse ; l’éternité endure :

ruine partout, or comme le toit tombé

laisse la chambre scellée

ouverte à l’air,

ainsi, dans notre désolation,

des pensées s’éveillent, l’inspiration nous traque

dans l’obscurité

21:03 Publié dans ETATS-UNIS, H.D. (Hilda Doolittle), José Corti | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

10/04/2011

Pascal Boulanger, le lierre la foudre

L E POÈME de Pascal Boulanger est sur la page, avec son titre, souvent sa dédicace, comme un tableau de chevalet qui, à travers les noirs et les trouées lumineuses, souhaite créer un effet abîme.

Et il nous pose ces questions : comment poursuivre son existence en refusant les rythmes violents de l’Histoire ? Comment se libérer de la temporalité et de la mondanité tout en étant soucieux d’un monde pris dans sa part d’abjection et de gloire ?

À travers cette suite de poèmes, Pascal Boulanger poursuit son questionnement sur notre temps, celui du Dieu en retrait et celui de la détresse. Mais l’expérience du défaut de Dieu n’est pas celle de sa radicale absence. Marqué par les travaux de Léon Chestov, de Nicolas Berdiaev ou encore de René Girard, Pascal Boulanger affirme que le présent du poème doit soutenir ce deuil et tendre, dans la tension de la pensée, vers une possible espérance.

Dans un monde qui semble espérer contre la beauté des choses, c’est une métaphysique de l’exil et du refus qui se dessine ici. Mais la mise en scène du négatif n’est pas elle-même le négatif puisqu’elle tente de le traverser et de le dépasser en faisant du moindre fragment de l’univers un éveil au sens et aux sensations.

La figure du Christ, souvent présente, renvoie aussi bien aux leçons d’agonie qu’à la gloire vibrante du jour car rien n’est plus beau – comme le dit la phrase de Kierkegaard placée en épigraphe – que la promesse de l’impossible.

Si le poème est l’invention d’une autre scène que celle des convulsions sans fin du monde, la fresque proposée dans ce livre dévoile les paradoxes et fait entendre les déchirures et les impasses de notre époque. Cette scène n’en montre pas moins la merveille du simple, le surgissement de l’inattendu et la grâce d’un présent qui s’offre dans sa présence.

Pascal BOULANGER est bibliothécaire en région parisienne. Il a publié articles et poèmes dans des revues telles que Action poétique, Artpress, Europe, La Polygraphe... Parmi ses derniers livres – recueils ou essais : Un ciel ouverten toute saison (Le corridor bleu, 2011), Jamais ne dors (Le corridor bleu, 2008), Fusées et paperoles (L’ Act Mem, 2008), Suspendu au récit... la question du nihilisme (Comp’Act, 2006), Jongleur (Comp’Act, 2005).

EXTRAIT

SARAH

Dans la ville

rien ne change

le boniment mondial de la publicité

le gauchisme comme réponse mimétique au fascisme

la magie quotidienne du mal

Pourtant

dieu ne prend pas plaisir au sang

le détachement se gagne par le haut

le sublime est musical

comme ici

quand le chant qui s’élève du parvis

prend la fuite

dans l’église décorée en salle des fêtes

quand la chute

abrupte

soudaine

inattendue

ressuscite Sarah

dans la lumière de Chagall.

Parution en mai 2011

01:17 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Pierre Seghers

Comme une main qui se referme

Poèmes de la résistance 1939-1945

Tandis que les charpentiers

Font sauter la coque du monde,

La salamandre

- Qui voit son feu devenir cendres –

Se réchauffe au dernier tison.

*

On voit

Les caméléons

Passer du rouille au vert

Sur la même fleur.

*

L’automne était un animal

Qui avançait à reculons.

Dédicace 1943

A François Lachenal

00:36 Publié dans Pierre Seghers | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

James Noël, Des poings chauffés à blanc

Tombés pour rien

Tombés pour rien

entre le temps qui perd pied

par la racine des arbres

et la rature lumineuse

en éclair de la foudre

tout est désert en plein jour

il importe vite de respirer

aspirer en toute urgence

notre ration d’air sur la terre

ce poumon du dehors

et toute notre déraison

de vouloir prendre souffle

tout est prison

et fil de fer au fil du temps

rien d’autre

que des parenthèses

entre les lignes

nous voici devant la foudre

tombés

pour rien

00:16 Publié dans HAITI, James Noël | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

09/04/2011

Gerard Manley Hopkins

Gerard Manley Hopkins © Source visuelle : internet

Havre de grâce

Une religieuse prend le voile

J’ai désiré aller

Où ne tarit l’eau vive,

Aux champs que nulle grêle acérée ne fustige,

Où s’ouvrent quelques lys.

J’ai quêté d’habiter

Où nul vent ne fait rage

Là où la houle glauque est muette dans les havres,

A l’abri du roulis des mers

Heaven-Haven

A nun takes the veil

I have desired to go

Where springs not fail,

To fields where flies no sharp and sided hail

And a few lilies blow.

And I have asked to be

Where no storms come,

Where the green swell is in the havens dumb,

And out of the swing of the sea.

Gerard Manley Hopkins, « Poèmes et proses », éd. du Seuil

(traduit par Pierre Leyris)

23:44 Publié dans Gerard Manley Hopkins, GRANDE-BRETAGNE/IRLANDE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Bernard Manciet (1923-2005)

Bernard Manciet © Photo : Pascal Fellonneau

Sanctus, LXIII (extrait)

Chaudière de pâleur et sureau en fleur grand ouvert

et rose d’âme patène

maintenant hautaine puis effondrée et enflammée

en secret rayonnante angélique répandue – bouche

comme une prairie de vent

qui se mire longuement dans son épaule

dans son ourlet fuyant lune et talon

peuple : une rose d’insomnie

où se fait l’ombre et plus ombre que l’ombre

jour maintenant et plus que jour semences

soit le monde pétri au songe

soit enseveli dans notre vue intérieure

ou songe de toute notre chair pétrie silencieuse

ou songe enseveli au songe des grandes choses

le songe monte des bas-fonds

sauvage

d’itinéraires étoilés anges et dieux

tombés dans la toupie – beaux enfers nécessaires –

chute éclair architecte

et l’Homme fait homme

par l’arbre

de braises qui descendent

insurrection candide

rose par colonne et colonne d’ailes

ordre vivant

d’où vivants nous sommes ciel vif

comme procède rose de la rose

Tu es couvert de pétales

pour l’exclamation de tes essieux

qui t’inondent et de lustre nous sommes

comme d’ombres couverts

toutes formes hâtées

tous muscles raisonnables

pour enfin cet Archet

feu dévêtu de flamme

feu dépouillé des pétales du feu

sans risquer Dieu si Dieu n’est que le risque

et langue et lune-archet

corps toute langue et lune

lucidité de hasard

Bernard Manciet, « L’enterrement à Sabres », éd. Poésie/Gallimard, 2010, (pp. 235/237)

Mensa Tremenda (extrait)

Mais frêle

comme de la glace en avril

ou de la neige sur l’étang

elle s’y pose sans rien dire

comme un peu de lumière

haleine sur la nuit

ce narcisse sans fard

sur les eaux-mères

des sept sources scellées

l’agneau dans le Lion

une vivante paupière

dans le feu d’étoile comme un soleil fragile

- ne tremble pas comme ça –

au creux du bruit de soleil

un agneau de regard

un dieu de pressentiment

un dieu qui se murmure

un matin un agneau dans le soir de force

ourlet d’aube sans fin

fragile puissance

midi de givre

quadruple sans nombre

pétale antérieur

à la rosée

les péchés neigent en saisons

source de la mer elle sort titubante

Juda sort de sa proie

et du tremblement de la treille

quelque fragile éclair

du péché un feu prince

du vin lourd laine et lin

le Lion rieur a rassasié l’agneau

à sept cornes l’agneau

et des yeux pour en rassasier la nuit

et des yeux nous brisons cette paix

en neuve fragilité tremblante

en orient de l’eau

en émoi dans la bogue

membrane

de paix l’éclair entre les mains

Ibid., (pp.347/349)

23:21 Publié dans Bernard Manciet | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Ikko Narahara

23:00 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/04/2011

Nasser Al-Aswadi (par Claude Darras)

Portrait de Claude Darras

Nasser Al-Aswadi, le fabuliste de Saba

Nasser Al Aswadi : L’acrylique, les encres, la gravure associée à la photographie et accessoirement la terre cuite attestent de la multiplicité de ses curiosités (Photo Daniel Lemaire).

L’univers de Nasser Al-Aswadi a mûri en grande partie dans l’inconscient, vraisemblablement pendant les deux premières décennies d’une vie constellée de découvertes. La société yéménite et tribale ne connaissant pas le cloisonnement plus ou moins étanche des classes d’âge, il a été graduellement initié aux activités et aux comportements des adultes. Ainsi la révélation précoce de l’architecture du Yémen, l’écoute passionnée des diseurs de bonne aventure et le lent déchiffrage de la calligraphie arabe sur les manuscrits coraniques et les monuments antiques ont peu à peu sédimenté un terreau fertile de références savantes et de curiosités pastorales sur lequel a fleuri une exubérante invention. Études simplifiées mais encore reconnaissables où vibrent des lignes simples et des coloris sobres : l’académisme des premières gouaches se nourrit des minarets et des dômes peints des mosquées de Taez et emprunte aux blasons enluminés des façades chaulées de Sanaa. Sur des papiers grenus, il interprète l’harmonie glacée de la maçonnerie et les cassures tranchées au couteau entre les ombres et les lumières des édifices domestiques et des lieux saints…

Sans titre, technique mixte sur toile, 147 x 130 cm. 2010

À Maussane, au seuil des Alpilles calcaires, dans la quiétude du mas du Soleil, son esprit semble se concentrer, l’espace de quelques secondes, sur un tableautin qui l’absorbe tout entier, obscurcissant son regard : des briques d’ocre rouge bien appareillées emprisonnent des vitraux aux couleurs criardes. C’est un exercice d’école où il transcende déjà la géométrie polychrome des citadelles de basalte et d’argile perchées sur les hauts plateaux d’altitude. Tandis qu’il parle, quelque chose de spectaculaire se produit. Une lueur ironique, pleine d’appétit, ressurgit au fond de ses yeux noirs, prête à faire un sort à tous les obstacles jetés en travers de notre dialogue par les chausse-trapes de la langue française.

« Désormais, je colporte au cœur de ma peinture les histoires que m’ont racontées les bergers de mon village, justifie-t-il simplement. Ce sont de vieilles légendes ou des contes animaliers, tirés du Coran parfois, auxquels je mêle les dernières volontés des legs testamentaires. »

Sans titre, technique mixte sur toile, 120 x 60 cm. 2008

Dans la petite cité d’Al Hujr (où il est né le mercredi 4 octobre 1978), à une vingtaine de kilomètres de Taez, accroché à l’herbe tendre des massifs abrupts de la Hugariyya, l’adolescent ne se lasse pas de réécouter les mille et une versions du fabuleux voyage de la huppe, habile messagère de Bilqîs, la reine de Saba, auprès du roi Salomon, à Jérusalem. Aux heures de classe buissonnière, les pâtres l’ont persuadé que l’oiseau sacré protégeait du mauvais œil, exorcisait les sortilèges et éloignait les djinns de néfaste augure. Aussi suivra-t-il longtemps dans le ciel le flamboiement du plumage fauve orangé à pointes noires qui fait ressembler le passereau à un grand papillon noir et blanc des tropiques. Il ne goûte que modérément les enseignements de la scolastique par les maîtres égyptiens de la madrasa du village. Et le cercle de famille pourtant très moderniste lui paraît trop resserré autour d’une fratrie de douze frères et sœurs dont il est le sixième enfant. Il étouffe. Et il se rebelle. « À seize ans, j’ai osé dire non à mon père… », lâche-t-il en baissant la voix. On dirait qu’il n’en revient toujours pas ! Au milieu du visage glissent l’ocre et la nuit, et les émotions passent par un sourire fugace et une pesante concentration.

« J’ai quitté le nid parental pour la ville de Taez, débite-t-il soudain loquace. J’y ai appris le dessin industriel au sein d’un établissement d’enseignement technique. J’ai prolongé ma formation à Sanaa en alternant les cours avec des petits boulots de tailleur et de marchand de quatre-saisons. »

Sans titre, technique mixte sur toile, 136 x 97 cm. 2010

À Sanaa, l’architecte Yassin Ghaleb, son mentor, et le peintre soudanais Taïeb Al Hajj, un camarade d’atelier, l’incitent à se déprendre du badinage conventionnel inséparable des années d’apprentissage. La rencontre simultanée du langage universel des formes - avec Chagall et Picasso - et de la France des Lumières, au moyen du livre et de la télévision, de même que l’exploration assidue des terrains de fouille archéologique de la péninsule Arabique, sous le tutorat de prestigieux épigraphistes et historiens de l’art, dessinent déjà, de 1997 à 2001, les linéaments de l’œuvre futur. La bibliothèque du Centre culturel français à Sanaa et les programmes audiovisuels de Canal France International ont charpenté sa connaissance du pays de Molière et de Rimbaud. Commencés en 2004, des séjours en Touraine et en Provence ont aiguisé sa détermination à y établir un second atelier : des amis collectionneurs le persuaderont de planter son chevalet à Marseille.

Sans titre, technique mixte sur toile, 144 x 110 cm. 2010.

Le versant occidental de son activité l’introduit dans un système d’échos, de miroirs, de résonances, de métissages qui a pour effet d’élargir la conception de sa création et d’en étendre les registres. L’acrylique, les encres, la gravure associée à la photographie et accessoirement la terre cuite attestent de la multiplicité de ses curiosités. La mémoire et le lignage, l’homme et la femme, les travaux des champs et le labeur des villes, les fables et l’écriture, les graffiti rupestres et la magie des songes, autrement dit les racines immémoriales de sa parentèle, continuent de sous-tendre sa démonstration. Un peu comme la basse continue du oud cadence les chants psalmodiés au dernier étage des demeures yéménites, le mafraj, où les hommes mâchent du qat (plante aux vertus stimulantes) au gré du glougloutement des pipes à eau tout en déclamant les grands textes de mystiques soufis et de philosophes bédouins. Le pastoureau d’Al Hujr est resté fidèle aux rêves de sa jeunesse. Parmi les grands formats des acryliques et les photographies « lithiques », le bestiaire du Jebel Saber ramène au large de la Méditerranée les fragrances de l’Arabie heureuse, vapeurs d’encens et arômes épicés, odeur de menthe et de rose trémière, fumet de la shurba et du ragoût d’agneau. Des prédictions naïves enluminent la toile où la huppe symbolise la piété familiale et l’attachement aux ancêtres. Sur le vélin gaufré, l’âne agrandit les prunelles étonnées et vitreuses d’un solitaire, d’un ascète du désert. Le merveilleux qui est le cœur et le moteur de ces fables peintes et gravées laisse entrevoir l’âme du fabuliste et de ses personnages.

© Claude Darras, avril 2011

NASSER AL-ASWADI_Portrait de Claude Darras.pdf

Nasser Al Aswadi, la Citerne, Les Baux de Provence, du mardi 19 avril au lundi 2 mai 2011, tous les jours de 10 à 13 h et de 14 à 18 h. Vernissage le samedi 23 avril à 18 heures.

Renseignements : Office de tourisme des Baux 04 90 54 34 39.

18:21 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Marie Etienne, Haute Lice (une lecture de Tristan Hordé)

Marie Étienne, Haute Lice, éditons José Corti, 2011, 18 €.

Une lecture de Tristan Hordé

Rien de plus efficace que l’exergue tiré de Rimbaud, « Moi, j’ai toujours été stupéfait ! Quoi savoir ? » ("Remembrances du vieillard idiot") pour lire ce livre singulier ; c’est dire d’entrée de jeu que le lecteur aura à construire quelque chose — donc à lire ; « Faut-il tout dire afin qu’un jour il ne reste plus rien que la lucidité ? » (p. 124) : certes non. Haute Lice est partagé en sept ensembles de courtes séquences et se ferme sur une postface bien en relation avec l’exergue, sorte de "mode d’emploi" où l’auteur esquisse une poétique : « À proprement parler, le sens ne compte pas vraiment, ou bien ni plus, ni moins, que la sonorité, le rythme et le suspens, c’est ainsi que les choses se passent. » (p. 171) De quoi s’agit-il pour que le lecteur n’ait pas à se préoccuper du sens ?

Les ensembles sont liés grâce à la présence du début à la fin d’un personnage, Ava, c’est-à-dire Ève, narratrice des brefs récits dans lesquels elle a un rôle ; ajoutons qu’elle-même devient à l’occasion auteur : « Pour vaincre la tristesse, je m’inventais des fables troubles, dont j’ignorais la signification. » (p.20) Autrement dit, dans cet emboîtement les histoires ne se distinguent pas les unes des autres. Elles mettent en scène Ava, de l’enfance à l’âge adulte, et de nombreux personnages qui n’apparaissent qu’une fois, comme Joachim l’Italien ou Seringa le chimpanzé, ou reviennent à intervalles réguliers, comme Stone (mari d’Ava) ou Nel. Tous font n’importe quoi, le n’importe quoi ne pouvant être toujours défini, et leur apparence même n’est pas fixe. Ainsi, Ava, dans un récit est exhibée au bout d’une laisse, serait-ce dans un cirque ?, et le lecteur retrouve cette laisse bien plus loin, cette fois Ava peut-être sous une forme animale : « La laisse de ma mère, de mauvaise qualité, va céder sous mes crocs. » (p. 117)

Tout peut arriver : les oiseaux ont des dents, des fillettes sont dans des cages suspendues pour le plaisir des curieux, Ava perd sa mère dans un train ou reçoit devant sa porte « face cachée, nuque exposée, une tête sans corps » (p. 94). On multiplierait les exemples, mais ce serait recopier Haute Lice…Si une partie du livre évoque un lieu désigné par Lajenès (à lire "la jeunesse", en créole haïtien), la narratrice se trouve aussi à Paris, monte dans un étrange autobus aux vitres aveugles qui l’emporte nulle part, « dans le milieu d’une étendue d’eau grise, crêtée de loin en loin par une touffe d’herbe. » (p.166) Le lecteur renonce vite à la tentation d’organiser le tourbillon des changements d’apparence, de chercher quelque équilibre dans des récits qui, si minuscules soient-ils, le conduisent dans l’inexploré. On verrait aisément un monde à la Lewis Carroll, une Alice dans Ava, et l’auteur semblerait nous engager dans cette voie, mais il l’exclut immédiatement :

Petite sœur me conduit au miroir.

—Passe derrière, me dit-elle.

—Eh, quoi, ne me conduiras-tu ?

Elle rit, fleur goyave. (p. 124)

Le monde de Lewis Carroll a ses lois, qui relèvent somme toute d’une certaine logique, celui de Marie Étienne, qu’on pourrait lire comme relevant uniquement du rêve, est pour beaucoup un univers de mots, j’y reviendrai.

Cependant Le monde de Lewis Carroll a ses lois, qui relèvent somme toute d’une certaine logique, celui de Marie Étienne, qu’on pourrait lire comme relevant uniquement du rêve, est pour beaucoup un univers de mots, j’y reviendrai.

Cet univers n’est pas totalement coupé de l’Histoire ; on y croise par exemple un maçon « admonesté et sous-payé comme c’était la coutume » (p. 39), et les femmes, qui savent distinguer la satisfaction du désir sexuel et l’amour, peuvent surtout être elles-mêmes par le rêve ou l’écriture ; « Je commençais d’écrire c’est-à-dire de migrer vers mes terres intérieures « (p. 75) indique Ava. Mais quand elle entend bien refuser d’être dans le temps (« Je refuse de survivre à l’instant annulé en m’accrochant avide aux basques du suivant »), sa sœur se moque d’elle : « Allons, allons, tu racontes des histoires ! » L’Histoire est présente aussi par les allusions littéraires ; par exemple, "La Ravaudeuse" évoque Margot la Ravaudeuse de Fougeret de Monbron et "Nel" peut-être un personnage de Fin de partie de Beckett, "Marigda" est sans doute une allusion au livre de Viviane Forrester Le corps entier de Marigda, etc. Quant au premier récit, "La dictée", dans lequel Ava se laisse aller à uriner en classe au point que le liquide forme une grande mare, sans d’ailleurs que l’institutrice s’étonne outre mesure, il renvoie directement à "Remembrances du vieillard idiot" et donc à l’exergue :

[…] Quand ma petite sœur, au retour de la classe,

[…] Pissait, et regardait s’échapper de sa lèvre

D’en bas, serrée et rose, un fil d’urine mièvre… !

La postface introduit un jeu entre lice et lisse, d’où les termes techniques de peausserie lisser et chagriner ; dans les deux cas, le travail de l’artisan — la tapisserie, montage complexe de fils, la préparation des peaux — permet de passer d’une apparence à une autre : impossible de reconnaître dans l’œuvre achevée les matériaux travaillés. Et c’est heureux. De même, les mots sont associés non pas comme dans une fatrasie mais pour construire des ensembles pas encore vus, pas encore imaginés, pas du tout impossibles … puisqu’ils sont décrits. Voici par exemple le début d’une scène dans la loge d’une maison d’Ava :

« La femme est belle, moi je sucre, elle a les doigts qu’il faut, on lui en mangerait son cratère de plaisir, d’autant qu’elle sait ce qui convient : détecter en dansant mais sans colle ni buée les écrans de fumée qui séparent du bleu, et lire dans les yeux le tintamarre des culs. » (p. 97)

Le seul changement de position des mots (qui entraine modification du statut grammatical) produit des effets, ainsi dans ce passage : « or voilà que la terre se bombe, or voilà que les bombes se terrent » (p. 30) ; on notera les nombreux jeux avec les sons, minuscules (« je suis en pantalons, pantoise ») ou non : Ava aime une femme qu’elle nomme "Missive" ou "Mélisse" ou "Réglisse", noms qui portent le sens « de délice (ou supplice ?) », et il n’est pas surprenant que la rivale de cette femme ait pour nom "Céline" — la finale ne peut entrer dans la série….Au jeu des sons s’allie le rythme ; on prendra plaisir à entendre le mouvement de la voix dans ce passage :

« Musique en fête, en tête, en crête, en kiosque, en dents calquées sur les montagnes, en tournevis, en tour de roue, musique saoule sur les terrains poudreux, éclatée à dessein, flûtes en verve. Musique verte. (p. 80)

Il y a dans Haute Lice un amour de la langue (comment dire autrement ?) que l’on voudrait plus répandu, une jubilation que l’on partage sans peine, un humour constant — et une manière malicieuse de l’auteur d’être présente : "Marie" et "Ava/Ève" sont deux origines culturelles, et ne reconnaît-on pas "Marie" dans les noms de personnages "Mariquido" et "Marigdar" ?

© Tristan Hordé, avril 2011

■ Sur le site TERRES DE FEMMES

Dans le chagrin ouvragé de la page (une lecture d’Angèle Paoli)

18:10 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

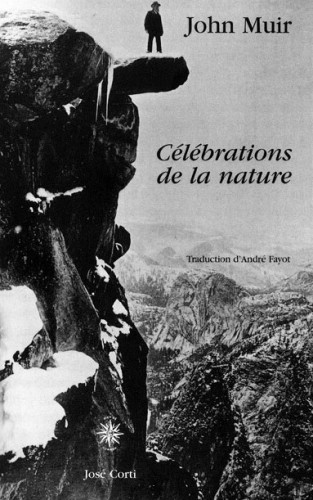

John Muir, Célébrations de la nature (une lecture de Nathalie Riera)

JOHN MUIR

Célébrations de la nature

(traduction d’André Fayot)

Ed. José Corti, 2011

Aucun des dogmes que professe la civilisation actuelle ne forme, semble-t-il, un obstacle plus insurmontable à la saine compréhension des relations que la culture entretient avec l’état sauvage, que celui qui considère que le monde a été fabriqué spécialement à l’usage de l’homme. Tout animal, toute plante ou cristal le contredit de la manière la plus formelle. Or il est enseigné de siècle en siècle comme quelque chose de précieux et de toujours nouveau, et dans les ténèbres qui en résultent cette prétention monstrueuse peut aller librement son chemin.

[...]

Célébrations de la nature de John Muir (José Corti, 2011) rassemble plusieurs textes, dont la plupart ont paru dans diverses revues : Mountains of California (1894), Our National Parks (1901) et Steep Trails (1918).

Traverser les paysages les plus grandioses, afin de recevoir « d’utiles leçons sur la sculpture terrestre », être un habitant de la Nature, en saisir la musicalité, la radicalité, la grammaire de ses herbes et rochers : les mots de la Nature sont « là pour nous rencontrer », là pour nous revigorer, et chez Muir le préparer à de nouvelles journées « de notes, de croquis et de toutes espèces d’escalades » ; journées « qui vous agrandissent la vie ». Dans la Nature, telle que célébrée par John Muir, tout est « stricte beauté », tout mérite la plus vive attention, et nous engage à accueillir la Nature dans ses formes multiples :

On trouve ici aussi des collines de cristaux étincelants, des collines de soufre, des collines de verre, des collines de cendre, des montagnes de tous styles architecturaux, boisées ou glacées, des montagnes couvertes de nectar à l’instar de l’Hymette des Grecs, des montagnes cuites à l’eau comme des pommes de terre et colorées comme un coucher de soleil.

Chez Muir, il n’est pas vraiment question d’une Nature romantique, plus juste serait de souligner sa profonde dévotion. Chez lui, la célébration est un haut lieu sans artefact, montagnes et collines de l’esprit, dès lors qu’il peut encore entendre toute chose se transmuer en amour. La Nature revêt plusieurs figures, plusieurs statuts, et parmi ses virtuosités décelées :

On peut considérer les vallées supérieures des rivières importantes comme des laboratoires et des cuisines, où, parmi des milliers de marmites et de cornues, il est possible de voir la Nature à l’œuvre dans ses fonctions de chimiste et maître queux – composant adroitement une variété infinie de ragoûts minéraux, rôtissant des montagnes entières, cuisant les roches les plus dures dans l’eau ou la vapeur jusqu’à en faire une pâte molle, une bouillie (jaune, brune, rouge, rose, mauve, gris ou blanc crème) ou la plus jolie boue du monde, et distillant les essences les plus subtiles.

La Nature-Maçon : « les pierres de cette maçonnerie divine », et puis aussi la Nature qui travaille

avec enthousiasme, comme ferait un homme – attiser ses forges volcaniques comme un forgeron ses charbons ; pousser les glaciers sur le paysage comme un charpentier ses guillaumes ; nettoyer, labourer, herser, irriguer, planter et semer comme un paysan ou un jardinier ; faire aussi bien le gros travail que l’ouvrage plus minutieux ; planter les séquoias, les pins, les églantiers, les marguerites ; s’intéresser aux pierres précieuses dont il remplit la plus petite fissure, la moindre cavité ; distiller des essences fines ; peindre comme un artiste les plantes, les coquillages, les nuages, les montagnes, la terre et le ciel tout entiers – œuvrant et agissant pour toujours plus de beauté. (chapitre 4, Le parc national de Yellowstone)

Lire John Muir c’est apprendre que la Connaissance participe à la survie de l’homme. De par sa fonction d’échanges, elle garantit le dialogue. Curiosités, observations, découvertes, autant de façons d’être et de se sentir habitant de la Nature. Tout au long de ce livre formé de 17 sections, comme autant d’excursions et « d’années d’étude parmi ces terres vierges et splendides », la Nature apparaît dans son unicité : « Sur toute cette étendue d’architecture démente – la capitale de la nature – il semble n’y avoir aucune habitation ordinaire ». (chapitre 9, Le Grand Canyon du Colorado)

Nulle part ailleurs sur ce continent, les merveilles de la géologie, archives du passé du monde, ne sont étalées plus ouvertement ni empilées à ce point. Le Canyon tout entier est une mine de fossiles, dans laquelle mille cinq cents mètres de strates horizontales sont offerts à la vue sur plus de deux mille cinq cents kilomètres carrés de parois ; mais sur le plateau adjacent, c’est une autre série de couches, deux fois plus épaisse, qui constitue une énorme bibliothèque géologique – une collection de livres de pierre couvrant mille cinq cents kilomètres d’étagères sur plusieurs niveaux, classés de façon très commode pour l’étudiant. Et quelles merveilles que les documents qui couvrent les pages – formes innombrables des flores et des faunes successives, magnifiquement illustrées de dessins en couleur, qui nous transportent au cœur de la vie d’un passé infiniment lointain ! Et à mesure que nous progressons dans l’étude de cette vie tellement ancienne, à la lumière de la vie chaude qui palpite autour de nous, nous enrichissons et nous grandissons la nôtre.

Après les splendeurs de la Yellowstone, Muir explore les glaciers et nous amène vers une « Vue rapprochée de la Grande Sierra ». Parmi les espèces animales que Muir aura rencontré, et dont il consacre plusieurs pages tout en louanges, quelle jubilation que le pétillant écureuil de Douglas (chapitre 7) : « C’est l’animal, sans exception, le plus sauvage que j’aie jamais vu – petit brandon crépitant de vie, qui se grise d’oxygène et des meilleures essences de la forêt ». Et parmi les oiseaux de montagne, qui feront la réjouissance de Muir, de belles pages consacrées au précieux et prodigieux Cincle d’Amérique, qui ne chante en chœur qu’avec les rivières, « amoureux des pentes rocheuses », et qui « vocalise en toute saison, même dans la tempête (…), et dont la particularité est que « Jamais rien de glacé ne sort de son gosier ardent ».

Au cours de ses multiples expéditions, Muir se fera témoin de tempêtes de neige, de violents orages, d’avalanches – « Ce vol dans une voie lactée de fleurs de neige fut le plus spirituel de tous les miens, et après bien des années, son souvenir suffit à me mettre en joie » – Depuis sa cabane proche de Sentinel Rock, il assiste à un tremblement de terre : « Les roulements issus des profondeurs étaient suivis généralement de subites poussées antagonistes horizontales venues du nord, auxquelles succédaient à la fois des mouvements de torsion et des chocs verticaux. A en juger par ses effets, ce séisme de Yosemite – ou d’Inyo, comme on l’appelle parfois – était faible, comparé à celui qui a donné naissance au système de grands éboulis du massif et qui a tant fait pour le paysage ». (chapitre 15, Les cours d’eau de Yosemite)

Parmi les chefs-d’œuvre des conifères, gros plan sur le vénérable séquoia géant de la Sierra Nevada, venu « de l’ancien temps des arbres », et dont la taille colossale peut atteindre quelques 100 m de haut : « l’arbre entier a la forme d’un fer de lance, et, (…) se montre aussi sensible au vent qu’une queue d’écureuil ». Leurs troncs, pouvant aller jusqu’à 3 m de diamètre, « ressemblent plus à des colonnes d’architecture artistement sculptés qu’à des troncs d’arbre ». Le séquoia « vous maintient à distance, ne fait nul cas de vous, ne s’adresse qu’aux vents, ne pense qu’au ciel et parait aussi insolite d’allure et de comportement au milieu des arbres du voisinage que le serait un mastodonte ou un mamouth laineux parmi de vulgaires ours et des loups ordinaires ». John Muir nous apprend que la mort d’un séquoia « résulte d’accidents et non pas, comme celle des animaux, de l’usure des organes (…) Rien (…) ne préjudicie au séquoia ». (chapitre 16, Les séquoias de Californie)

Dans notre actualité du 21ème siècle naissant, tandis que les forêts du monde sont soumises à la hache et au feu, que la menace des écosystèmes les plus divers se fait grandissante (déforestation de la forêt amazonienne pour la culture du soja), des recensements inquiétants indiquent, d’année en année, les méfaits d’une destruction programmée, dont on peut mesurer les déséquilibres climatiques de par le monde. A l’époque de J. Muir, gâchis et saccages sont perpétrés sous l’indifférence du gouvernement et le mépris des tueurs « qui répandent la mort et le chaos dans les jardins sauvages et les bois les plus magnifiques ». Les forêts sont loin d’être considérées comme dispensatrices de vie. Contre autant de destruction et de pillage, qui « s’étendent chaque jour plus vite et plus loin », Muir préconisait l’alternative de laisser la forêt à l’état naturel, ou alors que celle-ci soit « objet d’une judicieuse administration ». Mais comment protéger les arbres des imbéciles ? Le monde ne cesse de tourner « sous le couvert d’or et de fables », mais le monde ne peut revenir en arrière.

Il y aura une période d’indifférence de la part des riches, endormis par leur opulence, et des millions de laborieux, endormis par la pauvreté, dont la plupart n’ont jamais vu une forêt ; une période de protestation véhémente et d’objection de la part des pillards, qui ont autant d’audace et aussi peu de honte que Satan lui-même.

Une telle lecture nous soumet à nos résignations, ainsi qu’à la fragilité de ce qui n’est plus capable de dispenser la bonne joie ou d’assurer des façons enthousiastes d’être. Un tel livre nous invite à plus d’égards pour nos survies personnelles, au sein d’une humanité coupable d’aucune autocritique et d’aucune action massive face aux saccages consentis. Dégradations répétitives, quand la Nature s’offre à nous sans concept et sans profit. Lire John Muir, c’est aussi s’encourager à ne plus douter que ce qui doit être sauvé, doit l’être rapidement.

Dans Walden, H.D. Thoreau s’interroge : Ne suis-je pas en intelligence avec la terre ? Ne suis-je pas moi-même en partie feuilles et terreau végétal ?

Nathalie Riera Les Carnets d’eucharis

25 mars 2011

Quelques autres extraits :

(…) il ne m’était jamais venu à l’esprit que les arbres sont des voyageurs, au sens courant du terme. Leurs voyages sont nombreux quoique peu étendus, mais nos petits voyages à nous, en avant, en arrière, ne sont guère plus que les oscillations d’un arbre (…) (chapitre 12, Tempête dans la forêt)

Il n’y aurait donc pas lieu de s’étonner que ceux qui aiment leur pays et qui déplorent sa nudité hurlent aujourd’hui : « Sauvez ce qu’il reste encore des forêts ! » Aujourd’hui le défrichement est sûrement allé bien assez loin : le bois d’œuvre ne va pas tarder à se faire rare et il ne restera plus un bouquet d’arbres pour se reposer ou prier. Sans nouvelle réduction de sa superficie, le reliquat, protégé, fournira quantité de bois – une récolte pérenne pour tous ses usagers légitimes – et continuera à abriter les sources des rivières qui jaillissent des montagnes, à dispenser de l’eau d’irrigation aux vallées sèches du piémont, à empêcher les crues dévastatrices et à être à jamais et pour le monde entier une bénédiction. (chapitre 17, Les forêts américaines)

18:03 Publié dans ETATS-UNIS, John Muir, José Corti, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook