01/05/2021

Julien Gracq

JULIEN GRACQ

Carnets du grand chemin

[Extraits]

[1910-2007]

■■■

---------------------------

Extraits

[Julien Gracq,

Carnets du grand chemin

José Corti, 1992]

« Route de Sallertaine à Soullans, bordée, le long de ses fossés, d’un liseré continu de saules et de tamaris au léger et tremblant plumage. Un frais et fort coup de vent de mer les met en émoi, fouaille et fait écumer la masse mobile, verte, rose et argenté ; c’est l’heure de la marée haute sur la côte toute proche, il est six heures du soir ; un soleil neuf, dans le ciel décapé par le coup de vent, étincelle sur les charrauds, les bourrines blanches et vertes, le feutrage fauve du marais rissolé : tout est lumière et mouvement, limpidité saline, entrain rustaud, bousculade allègre, crinières secouées à plein poing et retroussis de linges. C’est canonnade de fête tout le long de la côte, et toute la campagne, rubans au vent et feuilles à l’envers, l’accompagne à cœur joie de ses danses pataudes, et jette son bonnet par-dessus les moulins.

Je me sens toujours animé d’une espèce d’allégresse, quand je me trouve sur la route à la fin d’un de ces grands coups de vent d’ouest criblés de soleil qui marquent de leur signe sur toute une province la journée époumonée, et auxquels chaque canton, chaque paysage, imprime son timbre et son orchestration singulière, fastueuse ou modeste : on traverse ces jours-là la campagne comme on traverse les villages un jour de quatorze juillet. » [pp.24-25]

---------------------------

« Le parc de Saint-Cloud, veuf de son château, avec ses avenues convergeant vers le vide, sa perspective étagée qui cascade avec ampleur de palier en palier jusqu’à la balustrade suspendue au-dessus de la Seine, rameute à lui seul dans mon imagination toutes les étoiles de routes désaffectées qui, toujours, m’ont parlé dans la langue même des Sirènes. Routes qui ne mènent nulle part, perspectives inhabitées qui ne donnent sur rien, comment ne pas voir qu’elles sont sœurs de ces pièces vides, pleines de gestes fantômes et de regards que nul ne renvoie, dont la vacuité centrale a trouvé place malgré moi presque dans chacun de mes livres ? Il peut se rencontrer pourtant une singularité paysagiste plus rare encore. Dans le site peu connu de la Folie Siffait, proche de la Loire et du petit village du Cellier, site que Stendhal, et, je crois bien, George Sand ont visité au siècle dernier, partout des escaliers en impasse, des échauguettes, des belvédères sans panorama, des pans de courtine isolés, des soutènements pour jardins suspendus, des contreforts qui semblent épauler au-dessus du vide le mur de fond d’un théâtre antique, renvoient, sous l’invasion des arbres, à l’image d’un château non pas ruiné, mais éclaté dans la forêt qu’il peuple partout de ses fragments : si jamais l’architecture s’est manifestée sous la forme convulsive, c’est bien ici. Pourtant, tant de préméditation dans l’étrange rebute un peu : il manque, dans cette matérialisation coûteuse et un peu frigide — sur plans et sur devis — de la lubie d’un riche propriétaire désaxé, la pression du désir et la nécessité du rêve qui nous émeuvent dans le palais du facteur Cheval. Ce qui me ramène quelquefois sous les ombrages aujourd’hui très ensauvagés de la Folie-Siffait, c’est plutôt une projection imaginative terminale : j’y vois le prolongement en pointillé et comme le point ultime de la courbe que dessine, depuis la fin du Moyen Âge, l’alliance de plus en plus étroite nouée avec la pelouse, le bosquet, l’étang et l’arbre, par l’art de bâtir : j’y déchiffre comme le mythe de l’Architecture enfin livrée en pâture au Paysage. » [pp.58-59]

---------------------------

« […] L’arbre… Il n’apparaissait d’abord qu’au fond des vallées, dans les files de peupliers qui pacageaient leurs prairies molles, ou bien par intervalles, dans le lointain du plateau, un bouquet de noyers appuyant leurs branches basses sur les clôtures de pierres sèches d’une cour de métairie. Maintenant — comme une foule sortie on ne sait d’où qui s’agglomère en grappes — d’abord posté de loin en loin en sentinelle, il accourt de partout vers la route que vient reborder peu à peu de chaque côté une fourrure luxuriante d’herbe verte. Non plus le noyer grêle aux feuilles claires, mais le châtaignier vert sombre, piqué de rosettes d’un vert plus jaune, dont l’ombrage est si lourd, et le massif de feuillage si compact. Et, de toutes parts, gardés par ces hautes tours vertes, s’étalent non plus les chaumes secs et les éteules roussies du Poitou, mais de profonds étangs d’herbe, enclos entre les berges des haies, chambres de verdure secrètes qui s’imbriquent et s’entr’rouvrent indéfiniment l’une sur l’autre, pelucheuses, moelleuses, encourtinées, et d’où l’haleine des plantes confinées déferle sur la route aussi intime et entêtante que la touffeur d’une alcôve. Ce n’est pas la forêt, clairement délimitée, avec l’aplomb de sa muraille nette et l’avalement brutal, en coup de vent, de la route par sa haute tranchée noire — ce n’est pas le bocage aux haies de ronciers plus épaisses et plus maigres — c’est un enfièvrement congestif du monde des plantes, qui monte, gonfle et s’amasse peu à peu des deux côtés de la route comme un orage vert. Les branches s’avancent au-dessus de la chaussée et y dégorgent lentement, goutte à goutte, l’eau lourde de la dernière averse : au-dessous d’elles, le long des bas-côtés où s’épaissit l’herbe vorace, les paravents des haies ferment toute issue au regard ; le bourrelet tremblant des fougères vient onduler jusqu’à l’asphalte. On se laisse couler comme au cœur d’une eau verte et lustrale dans l’énorme respiration calme : nulle forêt noire, dans sa plantation ligneuse, son odeur de cave et de fagot, ne se referme sur le promeneur aussi voluptueusement que ce bain de plantes fermé comme une voûte, duveteux comme une mousse, qui comble et étanche en nous quelque chose de plus ancien que la soif. Très loin au-delà de cette déflagration de verdure qui monte sur la terre et gonfle ses ombrelles vertes, il y a une grande ville, mais son existence même s’embrume, et ce n’est pas vers elle qu’on marche : on monte, on voudrait continuer à monter interminablement vers ce haut pays de la verdure arborescente, à travers laquelle filtrent maintenant les barreaux horizontaux du soleil, où rien ne frappe plus l’oreille que le craquement solennel des branches chauffées, et où on croit entendre quelquefois l’arbre respirer. […] » [pp.67-69]

■ © José Corti

18:48 Publié dans José Corti, Julien Gracq | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/05/2018

Claude Dourguin

CLAUDE DOURGUIN

POINTS DE FEU

■ © éditions Corti, 2016

COLLECTION en lisant en écrivant

■■■

---------------------------

Extraits

p. 47

Le souhait de Debussy de « décongestionner » la musique par le plein air, un siècle après on peut le faire aussi bien pour la littérature (la peinture également, à condition de ne pas l’entendre comme un retour à des formes vides – mais Tal Coat, Soulages ou Szafran témoignent avec bonheur).

***

p. 56

Moments heureux à la vigne, dans les dernières lumières du jour tant la chaleur est forte. Sur la pente très raide de l’escarpement rocheux il y avait à effeuiller, à couper les entrejets. Avec ceux des ruches, de la lavande, des oliviers, voici bien l’un des plus riches travaux qui soient, à la faveur duquel s’éprouve la satisfaction d’accomplir une donnée naturelle, de l’accroître, de favoriser et orienter son développement vers une qualité sinon une quintessence. L’humanité en nous aussi se réalise – savoirs, pratiques, sensations –, en cet accord parfait avec notre lieu – la poésie ici, vécue, en quelque sorte, quelque dure soit la tâche.

***

p. 69

Chance des peintres, ils peuvent inventer leurs techniques. La création de son propre langage pour l’écrivain existe, certes, elle le définit également, mais sa part de liberté, d’invention est bien moindre parce que la littérature exige tout de même une part de compréhension (l’échec du lettrisme, par exemple, trouve là sa source).

*

Soulages fait référence, pour expliquer l’une de ses démarches, à une phrase de Saint Jean de la Croix : « Pour toute la beauté, jamais je ne me perdrai. Sauf pour un je-ne-sais-quoi qui s’atteint d’aventure. » Cette nécessité – comme en mer de savoir saisir le vent qui survient –, ce don, on ne s’attendait peut-être pas à sa revendication – en termes semblables, qui plus est – par le peintre des noirs trop souvent crédité de la mise en œuvre systématique d’un projet intellectuel.

13:54 Publié dans Claude Dourguin, José Corti | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

23/11/2016

Andrea Zanzotto (extrait de "Idiome")

| © Andrea Zanzotto Photo : Undo.Net | © Pier Paolo Pasolini

Idiome

[extrait]

Librairie José Corti, 2006

© Andrea Zanzotto pour le texte italien

Édité en Italie par Arnoldo Mondadori editore, Milano.

© José Corti pour le texte français.

Selected poems

Traduit de l’italien, du dialecte haut-trévisan (Vénétie) et présenté

par Philippe Di Meo

----------------------------------------------------------------

■ José Corti ■ ICI

■ Notice bio&bibliographique

Andrea ZANZOTTO (1921-2011), natif de Pieve di Soligo, dans la région de Venise. Il est un des poètes les plus considérables de la deuxième moitié du XXème. En 1950, le Prix San Babila lui est décerné par un jury où siègent Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo et Eugenio Montale.

●●●

EXTRAIT

— en souvenir de Pasolini

Allant à l’école, dans le train,

entre Sacile et Conegliano

tu mangeais ton morceau de pain ;

je n’étais pas bien loin,

mais en ces temps-là, dix kilomètres étaient une immensité.

C’est pourquoi en ce temps-là,

deux garçons ne se sont jamais rencontrés.

Mais quand donc aurions-nous pu

nous trouver sous le même abri

d’une petite gare en plein champ

avec sa petite cloche qui fait ding, ding, ding

pour nous dire combien profond est le ciel clair –

et, entre temps, heures, journées et saisons

avec l’ombre qui écrit s’en vont,

par les vitres, murets, prés et maisons,

par les haies et partout dans les lieux écartés,

racines et gribouillis ?

Mais quand donc, avant qu’arrive le train,

aurions-nous eu le temps

d’échanger deux ou trois mots,

les seuls qu’il peut donner sur cette terre

pour que nous nous connaissions un peu, un peu mais vraiment ?

Plus tard, nous nous sommes parlés, nous nous sommes lus ;

parfois, nous nous sommes querellés ou nous nous sommes tus,

la vie nous a poussées sous des horions

et des traquenards différents,

moi, immobile, barbouillé de mes vers,

toi partout avec ta passion pour tout ;

mais il y avait pourtant un fil pour toujours nous lier :

de ce qui importe, nous avions la même idée.

Je t’attendais ici, en haut où, encore,

avec leurs scintillements soupirent les alba pratalia

mais toujours plus pourris par en dessous et en dessus ;

toi, tu t’es porté avec courage

là où l’Italie délire davantage.

Ah, pardonne-moi, si maintenant je ne sais te donner

autre chose sinon ce marmottement, d’un vieil homme désormais…

C’est seulement un pauvre effort, un tremblement,

pour recoudre, et d’une certaine façon relier

– un moment seulement, pour te saluer –,

ce qu’ils ont fait de tes os, de ton cœur.

……………………………………………………………………… (pp.117/118)

| © JOSE CORTI, 2006

— Sacile (Frioul), Conegliano (Vénétie) : villes où les jeunes Pasolini et Zanzotto se rendaient respectivement au collège.

— Alba pratalia : vers célèbres de la Cantilène véronaise, attestant du passage du latin à l’italien, cité par Pasolini comme par Zanzotto dans leurs œuvres respectives. Ces prés blancs sont une image, mieux, une allégorie de la page blanche et de l’écriture.

— En haut : autrement dit, en Haute Italie : soit : Rome, le centre du pouvoir politique, objet d’un ressentiment traditionnel de la part des Italiens du nord, d’autant plus inexplicable qu’ils représentent 60% des élus du parlement italien.

— De tes os de ton cœur : évocation de la mort de Pasolini : ses os avaient été brisés, son cœur avait éclaté sous les coups reçus attesta l’autopsie pratiquée par les médecins légistes.

22:50 Publié dans Andrea Zanzotto, José Corti, Pier Paolo Pasolini | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

14/06/2013

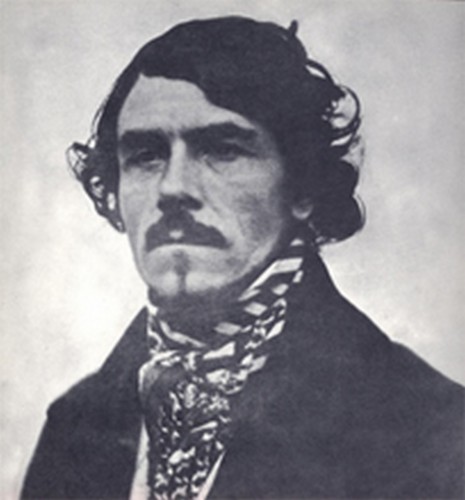

Paul Blackburn

PAUL BLACKBURN

---------------------------------

© Poésie Poetry

©SOURCE PHOTO | INTERNET | Paul Blackburn (1926-1971)

EXTRAITS

Villes suivi de Journaux

…

Traduction de l’anglais (Etats-Unis) par Stéphane Bouquet

■

■ Sur le site Les Carnets d’Eucharis

http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/paul-blackburn/

P. BLACKBURN, Villes suivi de Journaux

Editions José Corti, 2011

(traduit par Stéphane Bouquet)

(FLEXIONS)

**

les fleuves de l’après-midi

coulant autour de toi quand tu

bouges t’arrêtes et après

debout dans ma salle de bains

nue parmi les jeunes plantes

dans la lumière verte et que tu chantes

doucement pour toi-même

------------------------- (p. 137)

(A FAIRE, SE REVEILLER)

**

Quelqu’un ici

te respire

à 5 h du matin dans la lumière jaune

Eté.

Et je te respire, les endroits

où nos corps se touchent sont chauds,

j’entends la mélodie légère ton souffle

en silence, ma tête

et mes épaules se déplacent dans l’aube pour saisir

les différents angles d’un peu de visage

et de chair endormis

quand ils inspirent

près de moi.

J’inspire, je

te respire

ici près de moi

dans la lumière jaune, je capture

différents angles de ton visage et de tes seins, tes

hanches saillantes

et soyeuses sous le ventre doux, ton

visage est différent chaque

fois que je bouge, l’angle de ta hanche, la rondeur des

seins . A Guadalajara, 55

kilomètres de Madrid

disent

toutes les affiches, je

me soulève sur un coude, dégringole, et

pose ma tête entre tes jambes pour

te goûter, la

dernière chose

qui reste .

------------------------- (p. 157)

(JOURNAL : JUIN 1971)

**

L’épicéa de l’autre côté de la fenêtre

de la chambre bourdonne de guêpes

et d’abeilles cette année encore . La

mangeoire des oiseaux cloués un peu plus bas de l’autre côté de

l’arbre

assez haute pour les oiseaux, assez basse pour que je puisse la remplir

sans monter sur quelque chose . Hier,

Joan vit deux cardinaux de tout près . Un couple

: rouge brillant du mâle, rouge chamois

de madame . sont restés toute la matinée

à chanter . ça lui fit si plaisir .

13 . VI . 71

------------------------- (p. 208)

**

O M B R E d’un grand oiseau

qui flotte

plus bas sur la moitié ensoleillée de la route

court d’est en ouest . Nous

ici, sous l’abri des arbres, au

sud de la rue

on attend que le lézard vienne,

que le chat se pointe à la fenêtre du toit

miaulant pour entrer .

Nous sommes des animaux affamés rodant sur cette route.

Je me demande, TOUT CELA EST-IL DE L’AMOUR ?

Nous sommes allongés ici dans l’ombre de l’après-midi

l’ombre des couvertures a glissé .

Amour & faim . L’oiseau

le lézard, le chat,

nous-mêmes . Les ombres de la couronne

des arbres

balaient la moitié de la rue, sur

la chaussée et le caniveau. plus bas.

Ombre d’une feuille.

22 . VI . 71

------------------------- (p. 216)

(A B C DAIRE)

**

Avant les hommes

étaient des dieux, les animaux

étaient eux-mêmes, aucun

sens de l’immortalité pour

ainsi dire. Comment

vivre les uns avec les autres

au fond, n’alla jamais

sans problème . Le

dieu à tête de chacal, le

lion à tête de femme, les

gorgones étaient les protectrices des hommes durant

ce long voyage . Nous

portons le M O T avec nous.

Viens maintenant, lis : un nouveau

monde est en train d’arriver

25 . VI . 71

------------------------- (p. 218)

JOSÉ CORTI

ÉDITIONS

2011

AUTRES SITES A CONSULTER

■ EPC : http://epc.buffalo.edu/authors/blackburn/

■ TERRES DE FEMMES : http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2011/11/paul-blackburn-villes-suivi-de-journaux.html

■ MODERN AMERICAN POETRY : http://www.english.illinois.edu/maps/poets/a_f/blackburn/about.htm

■ EDITIONS JOSE CORTI : http://www.jose-corti.fr/titresetrangers/Villes_journal_Blackburn.html

11:30 Publié dans ETATS-UNIS, José Corti, Paul Blackburn | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/06/2013

Cole Swensen, Le nôtre (Ed. José Corti, 2013) par Tristan Hordé

Une lecture de

Tristan Hordé

Cole Swensen

■ Cole Swensen © Photo : Carl Sokolow

Source : https://jacket2.org/podcasts/where-real-exceeds-ideal-poemtalk-52

Le nôtre

Editions Corti, 2013

Traduit de l'américain par Maïtryi et Nicolas Pesquès

Après L'Âge de verre en 2010 et Si riche heure en 2007, Maïtryi et Nicolas Pesquès proposent la traduction d'un troisième ensemble de Cole Swensen sur la "matière" française. Le plus ancien prenait pour prétexte Les très riches heures du duc de Berry, livre d'heures achevé à la fin du XIVe siècle, et le second livre s'attachait aux tableaux de Pierre Bonnard ; Le nôtre — jeu sur le nom pour le titre en anglais Ours — est construit à partir de la création par André Le Nôtre de nombreux jardins au XVIIe siècle. Le livre s'apparente à un livre d'histoire, avec ses divisions ("Histoire", "Principes", "Vaux-le-Vicomte", etc.) ; on suivrait donc l'invention du jardin à la française avec d'abord la création de Vaux-le-Vicomte en 1666 — « les femmes jaillissaient des carrosses, en plumes d'autruche et en rivalités / chatoiements / inclinaisons » — qui entraîna la disgrâce du surintendant Fouquet. Il y aurait ensuite Versailles, sommet de l'art de Le Nôtre, mais aussi Saint-Cloud, Chantilly, Les Tuileries, Saint-Germain-en-Laye, d'autres encore. À côté de la figure de Louis XIV, d'autres personnages apparaissent, comme Charles Le Brun, et, en remontant le temps, Marie de Médicis, Colbert. Ajoutons, quand sont évoquées les orangeries construites au XVIIe siècle, des réflexions sur l'évolution générale des sociétés (« L'histoire des fruits exotiques est parallèle à celle de l'ascension des classes moyennes »).

Cependant, même si les faits rapportés sont exacts, ils ne constituent qu'un matériau et, très rapidement, ce n'est pas la partie historique, volontairement lacunaire, qui retient le lecteur : il s'aperçoit que dans Le nôtre le temps est comme déréglé, qu'il y a glissement dans une phrase d'une époque à une autre. Tout se passe comme si, ouvrant une porte, un personnage traversait les siècles ; ainsi pour Marie de Médicis au Palais du Luxembourg :

Sortant au premier jour de l'été 2007, Marie

voit des centaines de gens jouer sur les pelouses et dans les allées

qui ont été entièrement redessinées, et les chaises métalliques vertes,

leur bruit particulier quand on les traîne sur le gravier [...]

Marie hurle, sans que les gens se soucient d'elle — mais s'agit-il bien de Marie de Médicis, puisque « [c]hacun a un geste ou une expression qui le montre hors du temps » ? Et pourquoi ne pas croire ces deux anglaises qui, au début du XXe siècle, s'égarant dans les allées des jardins de Versailles, se retrouvèrent vivre pendant quelques moments au lendemain de la Révolution de 1789 ?

L'art du jardin consisterait à reconstruire le monde, ou peut-être même à le contenir : le jardinier doit parvenir à « ouvrir l'espace » pour que le jardin n'ait plus de limite et procure une « illusion d'infini ». L'espace est totalement transformé, de manière bien plus vive que « peint sur une tasse de porcelaine » : on reconnaîtra toujours la tasse pour ce qu'elle est, alors que le jardin de Le Nôtre avec ses multiples allées, pièces d'eau, bosquets, plans lointains, est un monde en lui-même ; les sous-titres le suggèrent, "Un jardin est un visage", "une marée", "une approche infinie", etc, c'est-à-dire « tout un jeu / dans lequel les pièces s'ajustent ».

Les temps et les espaces se mêlent, et s'engouffrent dans la fiction d'autres jardins éloignés du jardin à la française, ceux vus par Montaigne en Italie et celui lié, après la Passion, à la mort et à la renaissance — qui pourraient définir le jardin —, quand une autre Marie s'approche du jardinier :

On nous avait promis

et Marie tend les bras au jardinier

que par l'humilité du toucher

qui recule d'un pas

Cole Swensen parle d'anamorphose, et le mot rend compte des jeux d'illusion qu'elle propose, y compris dans le poème titré "Paradis" : l'homme et le jardin n'existeraient pas l'un sans l'autre et ils disparaîtraient sitôt séparés, mais leur liaison ne serait-elle pas aussi une perte de soi, ce que suggèrent les derniers vers : « On appelait oubliettes les premiers jardins publics de l'histoire. Sitôt entré, on ne vous distinguait plus des animaux ».

Ce ne sont pas seulement les repères spatio-temporels qui, ici et là, sont atteints et mis à mal. Le dessin que forme souvent le poème sur la page s'éloigne de l'image toute faite du jardin à la française transparent, sans mystère : les vers peuvent être alignés en milieu de page, les blancs tronçonnent la syntaxe, les enjambements désarticulent le vers, la phrase qui s'est développée, reste inachevée, seul le début d'un nom est écrit, des phrases s'interpénètrent, "nous" renvoie aussi bien à des contemporains de Le Nôtre qu'à des personnages du XXIe siècle, etc. On suit dans le livre la confusion des temps et des espaces, le passage parfois inattendu d'une réalité reconstruite à un monde imaginé, le jeu du continu et du discontinu, on reconnaît le passé comme énigme autant que le présent... Le dernier poème a pour titre "Garder la trace de la distance" : si le lecteur y consent, il prendra au mot ce que proposent les deux derniers vers : « Tu pourrais revenir / le long d'une voie inconnue. »

Il faudrait s'attarder sur les réflexions croisées de Nicolas Pesquès et de Cole Swensen à propos de ce qu'est traduire, ce serait un autre article — je retiens de l'auteur : « Si écrire, c'est présager sa propre mort, et dépasser l'horizon de cette limite, alors traduire c'est entrer dans la mort d'un autre, et devenir deux fois étranger. »

© Tristan Hordé

■ LES CARNETS D’EUCHARIS N°37, 2013

■ JOSE CORTI : http://www.jose-corti.fr/titresetrangers/le_notre_cole_swensen.html

© Droits réservés. Reproduction Interdite

■

Les carnets d’eucharis sont un espace numérique sans but lucratif, à vocation de circulation et de valorisation de la poésie, la photographie & des arts plastiques.

12:12 Publié dans Cole Swensen, José Corti, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

02/03/2013

Ariane Dreyfus, La lampe allumée si souvent dans l'ombre (une lecture de Tristan Hordé)

Une lecture de

Tristan Hordé

Ariane Dreyfus

La lampe allumée si souvent dans l'ombre

« en lisant en écrivant »

Editions José Corti, 2013

320 p., 19 €

Le livre s'ouvre sur une lecture, toujours reprise, jamais achevée, de Colette, et sans doute y a-t-il des points communs entre Ariane Dreyfus et l'auteure de La Naissance du jour, ne serait-ce que la place que toutes deux donnent au corps et à la voix — le chapitre est titré "Le cri chanté". Ce n'est pas cela qu'Ariane Dreyfus retient, mais une leçon pour vivre : « c'est avec elle que j'ai appris, et réapprends, qu'on ne meurt pas de perdre. » C'est peut-être ce qui domine dans les analyses et réflexions, publiées de 1986 à 2011 (hors quelques inédits) et retravaillées ; l'écriture, toujours étroitement liée au vécu — ce qui n'implique en rien d'ailleurs l'épanchement, un moi abondant dans les poèmes —, rejette toute négativité comme tout souci strictement formel. On découvre cette position aussi bien dans les lectures réunies dans le premier chapitre (Nabokov, Degroote, Dostoïevski, Kaye Gibbons, Rouzeau), dans les essais de l'avant-dernière partie (J. Lèbre, C. Lamiot, Giovannoni, Pesquès), dans ceux consacrés à deux proches (Éric Sautou, Stéphane Bouquet) qui occupent le tiers du livre et le ferment, dans l'hommage à James Sacré, sous le titre "Celui qui m'a montré", et dans le chapitre "La poésie quand nous la faisons", plus directement consacré à la fabrique du poème.

C'est à quelques aspects de cette question du "faire" (« Je vis dans le faire »), si présente dans l'ensemble des essais, que je m'attacherai. Il y a eu, d'abord, les découvertes dans l'enfance, notamment le plaisir que procure l'assemblage des mots, et tout autant l'analyse des phrases, leur démontage et remontage, en un mot la grammaire ; ce qu'écrit Ariane Dreyfus à ce sujet se dirait sans peine de sa poésie : « Toute phrase était un pays où les mots apprenaient à vivre ensemble » — c'est ce "vivre ensemble" des mots qu'elle cherche toujours à obtenir. L'enfance, ce sont aussi les contes : le premier chapitre d'essais débute par un bref conte en vers "Les trois soeurs", et "Le Petit Poucet" offre encore un modèle de vie par sa ténacité : le personnage est par excellence celui qui « ne renonce jamais ». Cependant, les oeuvres « fondatrices », ce sont L'enfant et Poil deCarotte, qui lui apprirent ce qu'était une « douleur contenue », et c'est dans ces deux livres une « sorte de peine sur le qui-vive » qui l'a « réellement formée pour écrire ». L'écriture est liée à l'enfance d'une autre façon : comme pour d'autres qui n'éprouvent pas ensuite la nécessité de poursuivre, elle a été pour elle un refuge, un « espace de projection » qui l'a aidée à « sortir de la peur et de la honte qui ont dominé [son] enfance, [son] adolescence », un moyen donc de se construire contre ce qui l'en empêchait. L'enfance, « ce moment de l'attente sans bords », est toujours là, surtout par ce qu'elle représente, ce qui est clairement analysé : comme elle est « à la fois l'irréparable et l'espoir », note Ariane Dreyfus, « je ne vois pas comment j'écrirai dans un esprit qui ne serait pas d'enfance ».

Après les oeuvres qui ont donné l'élan, ce sont surtout Lewiw Carroll, Brontë, Denis Roche et le cinéma qui lui ont permis d'être « traversée par d'autres vies : des voix intérieures, [ses] fées consolatrices ». De longs développements à propos des films vus et revus explicitent le rôle qu'ont pour elle les images et les voix — s'il fallait choisir, écrit-elle, mieux vaudrait écouter les voix que regarder les images. Les visages de femmes la fascinent en ce qu'ils sont un « miroir magique » qui la délivre « de [son] propre visage », mais plus largement, notamment dans les westerns, les images magnifient les gestes quotidiens, ce qui n'est pas sans lien avec les choix dans le poème, qui doit proposer des « pensées communicables », et non s'éloigner de tout réel : on lira les pages consacrées de manière détaillée à l'élaboration du poème "Iris", qui s'achèvent par une mise au point de ce qu'est le "motif" (et non le "sujet"), à l'origine d'un poème, « fragment inentamable du monde, (...], aussi (...) tout éclat, de quelque nature qu'il soit, attaché à la vie humaine pour l'incarner, y compris dans ses manifestations les plus courantes ».

C'est là un des points essentiels de la poétique d'Ariane Dreyfus, il s'agit à chaque fois dans un poème de parvenir à « l'évidence du vivant », restituer quelque chose de sa dynamique, pour qu'écrire puisse « construire, d'une façon ou d'une autre, un lien », faire partager au lecteur une émotion. De cette manière, le poème « réveille » autant qui le lit que celle qui l'écrit. Quand on parle d'émotion, ce n'est pas le "moi" et ses sentiments qui apparaissent dans le poème ; Ariane Dreyfus écrit très justement que l'amour, quoi qu'on dise, n'est pas un thème poétique, que c'est le fait d'écrire qui « devient de l'amour », « le poème [étant] ce lieu où ni [le lecteur] ni moi ne sommes, mais où nous sommes ensemble ».

Le poème est aussi un lieu de construction du présent, un « présent multiplié », un lieu qui donne le moyen d'éloigner un moment le réel, non pour l'oublier mais « pour ne pas constamment le subir », pour l'interpréter, le réinventer. C'est dire encore que ces essais sont pour son auteure et visent à être pour le lecteur, une manière de penser ce qu'est vivre autant qu'une poétique — les deux ne se distinguent pas toujours. Il y a d'ailleurs, tout au long du livre, avec le refus aussi bien de la poésie-sentiment que de l'"avant-garde", l'affirmation que le poème vivifie et « n'a de sens que par le souffle moral qu'il nous donne, et non par une accumulation de belles trouvailles ».

© Tristan Hordé

■ LES CARNETS D’EUCHARIS, Hiver 2013, N°36

19:21 Publié dans Ariane Dreyfus, José Corti, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

26/10/2012

Robert DUNCAN

L'Ouverture du champ et autres poèmes | Traduit par Martin Richet

Lié au courant littéraire de Black Mountain et à celui de la Beat generation, Robert Duncan, né en 1919, est mort en 1988.

Composé entre 1956 et 1959 et publié en 1960 chez Grove Press, The opening of the field n’est pas seulement la première somme d’un maître poète ou l’articulation synthétique des avancées poétiques, contemporaines (le vers projectif décrit par Charles Olson y apparaît dans toute sa splendeur), et historiques, convoquant aussi bien Pindare que Louis Zukofsky, Marianne Moore ou Ingmar Bergman ; nous y trouvons la première pierre d’un édifice ambitieux, à l’échelle des Cantos d’Ezra Pound : l’œuvre d’une vie telle qu’elle se dessine et se définit dans une séquence transversale initiée ici, la « Structure de la Rime », qui se poursuivra dans les volumes suivants.

Le livre présente d’entrée ses trois thèmes ou éléments majeurs : la Loi, les Morts, le Champ. « La nature du Champ, écrit Duncan, est triple : il se conçoit intimement comme le champ donné de ma vie propre, intellectuellement comme le champ du langage (ou de l’esprit) et imaginairement comme le champ donné à l’homme (aux multiples langages).

Aussi, L’ouverture du champ et les deux séquences antérieures qui le précédent dans notre traduction dessinent une cosmologie qui admet aussi bien les cendres de l’homme de Néandertal (Un essai en guerre) que « les usines de la misère » (Poème commençant par une ligne de Pindare) ou «un jeu d’oiseaux dans un ciel vide » (Jeu d’épreuves) : « Le temps du poème ressemble à celui du rêve, car il organise lignes d’association et de contrastes en un ensemble hautement structuré. L’objectif commun du rêve et du poème est de donner socle à une forme au-delà de ce que nous connaissons, à un sentiment plus fort que la réalité.

■ SITE : José Corti Editions

21:41 Publié dans José Corti, Robert Duncan | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

26/07/2012

George Oppen

GEORGE OPPEN

---------------------------------

© Editions José Corti Poésie complète, 2011

Série américaine

Extraits

Traduit par Yves di Manno

Même si dans une sorte d’été les durs bourgeons fleurissent

Avec une profusion féminine

Le « cœur de la

Taille d’un pouce », le petit noyau de l’être,

Si peu artistique,

Le cœur sans élégance

Incapable de saisir

Le monde

Et qui produit l’art

Ne s’avère pas plus gros

Qu’un petit faucon

Se posant échevelé sur le rebord d’une fenêtre.

Tels des faucons du moins ne sommes-nous pas

Nulle part, et je dirai

Où nous sommes

Même si cela perturbe

Les fenêtres qui surveillent

L’activité

Des jours

Dans les rues

Sans horizon, rues

Et jardins

Des technologies féminines

Du désir

Et de la compassion qui vêtiront

Tout un chacun, émergeant

De l’air

Incivil

Malfaisant

Comme un faucon

Du nid d’un

Faucon comme doit être

Dit-on le nid

D’un tel oiseau, et continuant

Donc à parler de la

Technologie des brindilles

--------------------------------------- (DANS CE QUI (1965), p.111)

[…]

32

Que simplement cela soit beau

Que simplement cela soit beau

Ô, beau

Rouge bleu vert – les lèvres humides

En riant

Ou la spirale de la coquille blanche

Et la beauté des femmes, la perfection des tendons

Sous la peau, la perfection de la vie

Qui peut tanguer dans le flux

Du désir

Non de la vérité mais de l’autre

La peau lumineuse, lumineuse, ses mains qui s’agitent

A l’aune de son incroyable besoin

--------------------------------------- (D’ETRE EN MULTITUDE (1968), p.208)

23:42 Publié dans George Oppen, José Corti | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

05/04/2012

Ruben Dario (1867-1916) - "Azul" José Corti, 2012

Rubén DARIO | Azul

Editions José Corti, 2012

traduit de l'espagnol (Nicaragua) par Jean-Luc Lacarrière

Collection Ibériques | éditions Corti

AZUL (extrait)

**

La tigresse de Bengale

pelage zébré et lustré

est affable et joyeuse, tout en beauté.

D’un tertre aux pentes raide elle saute

vers un pré de carex et de bambous ; et c’est là

à la roche qui s’érige à l’entrée de son trou.

Puis elle lance un feulement rauque,

s’agite comme une diablesse

et de plaisir hérisse son pelage fou.

-------------------------

■ José Corti Editions

18:13 Publié dans EDITIONS, José Corti, Rubén Dario | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

24/11/2011

Paul Blackburn

— eDITIONS JOSE CORTI, 2011 —

Paul Blackburn

Villes suivi de Journaux

. B L A C K A N G E L .

par angele paoli

Blackburn, Paul Blackburn. Américain et poète. Quelque chose du feu et de noir dans son nom. « An angel », ― black angel un peu voyou un peu voyeur ? ― qui bat le pavé de la ville. Et un poète « accro » aux « magnétos » dont il se sert pour enregistrer les voix qui hantent l’atmosphère, la traversent et l’habitent. Bribes de conversation saisies au hasard des rues, onomatopées et rumeurs, claquements et cliquètements, grincements, roulements et rythmes.

Peu connu en France, si ce n’est de quelques lecteurs aficionados de la poésie d’outre-Atlantique, Paul Blackburn a fait cet automne son apparition dans le paysage poétique de l’Hexagone. Traduit dans son intégralité par Stéphane Bouquet, le recueil de Cities/Villes vient d’être publié dans la Série américaine des éditions José Corti, accompagné et complété d’extraits de Journals/Journaux. Ainsi composé, du « premier livre de taille » de Paul Blackburn d’une part, et, de l’autre, des Journaux des dernières années de sa vie, l’ouvrage proposé par l’éditeur offre un parcours poétique dense et envoutant. Et du personnage du poète, une vision profondément humaine et profondément attachante.LIRE LA SUITE (sur le site Terres de femmes)

Paul Blackburn

Poète américain

(1926-1971)

■ LIEN :http://www.jose-corti.fr/

LES PATURAGES DE L’ŒIL

Des floculations de cirrus suspendus

précipitent

dans le tube du ciel au-dessus de la rue,

couvrent d’un toit l’œil vieillissant dans sa flaque

enfermant ses

reflets sous une croûte de glace

Crac

Sourd, mais

L’œil regarde dehors

et des rangées de moutons aléatoires paissant au-dessus du parc

se nourrissent

de la seule herbe qu’il y a en ce matin d’hiver

/

dans l’esprit

L’œil, oui

vieillissant dans sa flaque,

mais ouvert .

O U V E R T

-------------------------

VILLES, SUIVI DE JOURNAL

Paul BLACKBURN

éditions José Corti, 3 novembre 2011

Traduit de l'anglais par Stéphane Bouquet

22:53 Publié dans ETATS-UNIS, José Corti, Paul Blackburn | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

27/07/2011

George Oppen

George OPPEN,Poésie complète

éditions Corti, (à paraître le 3 novembre 2011)

Traduit de l'anglais par Yves di Manno

SURVIE : INFANTERIE

Et le monde changea.

Il y avait des arbres et des gens,

Des trottoirs et des routes

Il y avait des poissons dans la mer.

D’où venaient tous ces rochers ?

Et l’odeur des explosifs

Le fer planté dans la boue

Nous rampions en tous sens sur le sol sans apercevoir la terre

Nous avions honte de notre vie amputée et de notre misère :

nous voyions bien que tout était mort.

Et les lettres arrivaient. Les gens qui s’adressaient à nous, à travers

nos vies

Nous laissaient pantelants. Et en larmes

Dans la boue immuable de ce terrible sol

-------------------------

& AUTRE (extrait de NOTES ON PROSODY)

In L’art de la faim, Paul Auster, « Le multiple et le singulier », éd. Actes Sud, « Babel », 1992 (p.207)

Il est impossible de se tromper sans le savoir, impossible d’ignorer qu’on vient de gâcher quelque chose. Les mots non mérités sont, dans un tel contexte, tout bonnement ridicules…

Telle conscience que l’on peut avoir de l’univers, telle préoccupation de l’existence – nul mot ne les exprimait encore. Et le poème n’est PAS fait de mots, on ne peut pas fabriquer un poème en y accumulant des mots, c’est le poème qui fabrique les mots et contient leur sens… Quand un homme a peur d’un mot, il peut avoir commencé…

22:58 Publié dans ETATS-UNIS, George Oppen, José Corti | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

28/04/2011

Michael PALMER, Première figure (vient de paraître aux éditions José Corti)

Photo : sur le site Poetry Center

Michael PALMER, Première figure,

éditions Corti, 2011

Traduit de l'anglais par Éric Suchère et Virginie Poitrasson

Très cher lecteur

Il peignit la montagne maintes et maintes fois

de là où il était dans la grotte, bouche bée

devant la lumière, son absence, le crâne

recouvert aux creux de teinte bleu, comme

un oiseau troglodyte arrachant des baies du feu

ses cheveux enflammés et ainsi de suite

de la citronnelle dans un verre de café transparent.

Très cher lecteur il y avait des arbres

faits de fil de fer, de larges entrées

sous les balcons sous les flèches

tête juvénile viens te reposer dans la prairie

au bord du sentier de gravier, corps

immobile de liquide laiteux

ses cheveux enflammés et ainsi de suite

couloirs successifs, tapis fleuris et portes

ou la photographie de rien sinon des pigeons

et des quiscales à l’ombre d’une fontaine.

Le poète Michael Palmer est né à New York en 1943. Il vit actuellement à San Francisco.

Il est l’auteur d’une vingtaine de livres dont une quinzaine de poésie. Il a reçu le prix Wallace Stevens en 2006, une des plus importantes récompenses, pour la totalité d’une oeuvre. Son influence est très grande aux États-Unis. En France, plusieurs de ses livres ont été traduits dont Sun (aux éditions P.O.L.) et Notes for Echo Lake (aux éditions Spectres Familiers). On pourrait dire que son oeuvre explore la nature des relations entre le langage et la perception. Sa poésie, bien que semblant abstraite – puisque partant du langage – est en fait profondément lyrique. Première figure date de 1984 et fait partie d’une trilogie qui comprend justement Notes pour Echo Lake (1981) et Sun (1988). Cette trilogie peut-être considérée comme le chef d’oeuvre de Palmer et la traduction du volet central manquait donc au lecteur français.

21:06 Publié dans ETATS-UNIS, José Corti, Michael Palmer | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

H.D., Trilogie (vient de paraître chez José Corti)

H.D., Trilogie,

éditions Corti, 2011

Traduit de l'anglais par Bernard Hoepffner

Un incident ici et là,

grilles confisquées (pour les canons)

dans ton (et mon) vieux square :

brume et gris brumeux, pas de couleur,

mais abeille, poussin et lièvre de Luxor

poursuivent un but inaltérable

en vert, rose-rouge, lapis ;

ils continuent à prophétiser

depuis le papyrus de pierre :

là-bas, comme ici, ruine ouvre

la tombe, le temple ; entre

là-bas comme ici, aucune porte :

le lieu saint est ouvert au ciel,

la pluie tombe, ici, là-bas

le sable glisse ; l’éternité endure :

ruine partout, or comme le toit tombé

laisse la chambre scellée

ouverte à l’air,

ainsi, dans notre désolation,

des pensées s’éveillent, l’inspiration nous traque

dans l’obscurité

21:03 Publié dans ETATS-UNIS, H.D. (Hilda Doolittle), José Corti | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

04/04/2011

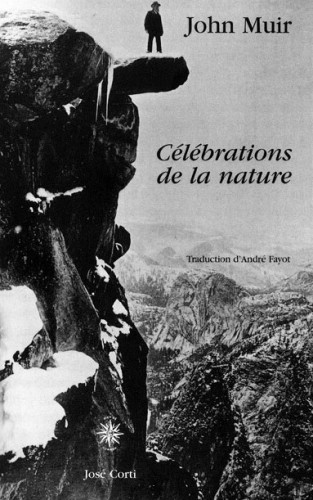

John Muir, Célébrations de la nature (une lecture de Nathalie Riera)

JOHN MUIR

Célébrations de la nature

(traduction d’André Fayot)

Ed. José Corti, 2011

Aucun des dogmes que professe la civilisation actuelle ne forme, semble-t-il, un obstacle plus insurmontable à la saine compréhension des relations que la culture entretient avec l’état sauvage, que celui qui considère que le monde a été fabriqué spécialement à l’usage de l’homme. Tout animal, toute plante ou cristal le contredit de la manière la plus formelle. Or il est enseigné de siècle en siècle comme quelque chose de précieux et de toujours nouveau, et dans les ténèbres qui en résultent cette prétention monstrueuse peut aller librement son chemin.

[...]

Célébrations de la nature de John Muir (José Corti, 2011) rassemble plusieurs textes, dont la plupart ont paru dans diverses revues : Mountains of California (1894), Our National Parks (1901) et Steep Trails (1918).

Traverser les paysages les plus grandioses, afin de recevoir « d’utiles leçons sur la sculpture terrestre », être un habitant de la Nature, en saisir la musicalité, la radicalité, la grammaire de ses herbes et rochers : les mots de la Nature sont « là pour nous rencontrer », là pour nous revigorer, et chez Muir le préparer à de nouvelles journées « de notes, de croquis et de toutes espèces d’escalades » ; journées « qui vous agrandissent la vie ». Dans la Nature, telle que célébrée par John Muir, tout est « stricte beauté », tout mérite la plus vive attention, et nous engage à accueillir la Nature dans ses formes multiples :

On trouve ici aussi des collines de cristaux étincelants, des collines de soufre, des collines de verre, des collines de cendre, des montagnes de tous styles architecturaux, boisées ou glacées, des montagnes couvertes de nectar à l’instar de l’Hymette des Grecs, des montagnes cuites à l’eau comme des pommes de terre et colorées comme un coucher de soleil.

Chez Muir, il n’est pas vraiment question d’une Nature romantique, plus juste serait de souligner sa profonde dévotion. Chez lui, la célébration est un haut lieu sans artefact, montagnes et collines de l’esprit, dès lors qu’il peut encore entendre toute chose se transmuer en amour. La Nature revêt plusieurs figures, plusieurs statuts, et parmi ses virtuosités décelées :

On peut considérer les vallées supérieures des rivières importantes comme des laboratoires et des cuisines, où, parmi des milliers de marmites et de cornues, il est possible de voir la Nature à l’œuvre dans ses fonctions de chimiste et maître queux – composant adroitement une variété infinie de ragoûts minéraux, rôtissant des montagnes entières, cuisant les roches les plus dures dans l’eau ou la vapeur jusqu’à en faire une pâte molle, une bouillie (jaune, brune, rouge, rose, mauve, gris ou blanc crème) ou la plus jolie boue du monde, et distillant les essences les plus subtiles.

La Nature-Maçon : « les pierres de cette maçonnerie divine », et puis aussi la Nature qui travaille

avec enthousiasme, comme ferait un homme – attiser ses forges volcaniques comme un forgeron ses charbons ; pousser les glaciers sur le paysage comme un charpentier ses guillaumes ; nettoyer, labourer, herser, irriguer, planter et semer comme un paysan ou un jardinier ; faire aussi bien le gros travail que l’ouvrage plus minutieux ; planter les séquoias, les pins, les églantiers, les marguerites ; s’intéresser aux pierres précieuses dont il remplit la plus petite fissure, la moindre cavité ; distiller des essences fines ; peindre comme un artiste les plantes, les coquillages, les nuages, les montagnes, la terre et le ciel tout entiers – œuvrant et agissant pour toujours plus de beauté. (chapitre 4, Le parc national de Yellowstone)

Lire John Muir c’est apprendre que la Connaissance participe à la survie de l’homme. De par sa fonction d’échanges, elle garantit le dialogue. Curiosités, observations, découvertes, autant de façons d’être et de se sentir habitant de la Nature. Tout au long de ce livre formé de 17 sections, comme autant d’excursions et « d’années d’étude parmi ces terres vierges et splendides », la Nature apparaît dans son unicité : « Sur toute cette étendue d’architecture démente – la capitale de la nature – il semble n’y avoir aucune habitation ordinaire ». (chapitre 9, Le Grand Canyon du Colorado)

Nulle part ailleurs sur ce continent, les merveilles de la géologie, archives du passé du monde, ne sont étalées plus ouvertement ni empilées à ce point. Le Canyon tout entier est une mine de fossiles, dans laquelle mille cinq cents mètres de strates horizontales sont offerts à la vue sur plus de deux mille cinq cents kilomètres carrés de parois ; mais sur le plateau adjacent, c’est une autre série de couches, deux fois plus épaisse, qui constitue une énorme bibliothèque géologique – une collection de livres de pierre couvrant mille cinq cents kilomètres d’étagères sur plusieurs niveaux, classés de façon très commode pour l’étudiant. Et quelles merveilles que les documents qui couvrent les pages – formes innombrables des flores et des faunes successives, magnifiquement illustrées de dessins en couleur, qui nous transportent au cœur de la vie d’un passé infiniment lointain ! Et à mesure que nous progressons dans l’étude de cette vie tellement ancienne, à la lumière de la vie chaude qui palpite autour de nous, nous enrichissons et nous grandissons la nôtre.

Après les splendeurs de la Yellowstone, Muir explore les glaciers et nous amène vers une « Vue rapprochée de la Grande Sierra ». Parmi les espèces animales que Muir aura rencontré, et dont il consacre plusieurs pages tout en louanges, quelle jubilation que le pétillant écureuil de Douglas (chapitre 7) : « C’est l’animal, sans exception, le plus sauvage que j’aie jamais vu – petit brandon crépitant de vie, qui se grise d’oxygène et des meilleures essences de la forêt ». Et parmi les oiseaux de montagne, qui feront la réjouissance de Muir, de belles pages consacrées au précieux et prodigieux Cincle d’Amérique, qui ne chante en chœur qu’avec les rivières, « amoureux des pentes rocheuses », et qui « vocalise en toute saison, même dans la tempête (…), et dont la particularité est que « Jamais rien de glacé ne sort de son gosier ardent ».

Au cours de ses multiples expéditions, Muir se fera témoin de tempêtes de neige, de violents orages, d’avalanches – « Ce vol dans une voie lactée de fleurs de neige fut le plus spirituel de tous les miens, et après bien des années, son souvenir suffit à me mettre en joie » – Depuis sa cabane proche de Sentinel Rock, il assiste à un tremblement de terre : « Les roulements issus des profondeurs étaient suivis généralement de subites poussées antagonistes horizontales venues du nord, auxquelles succédaient à la fois des mouvements de torsion et des chocs verticaux. A en juger par ses effets, ce séisme de Yosemite – ou d’Inyo, comme on l’appelle parfois – était faible, comparé à celui qui a donné naissance au système de grands éboulis du massif et qui a tant fait pour le paysage ». (chapitre 15, Les cours d’eau de Yosemite)

Parmi les chefs-d’œuvre des conifères, gros plan sur le vénérable séquoia géant de la Sierra Nevada, venu « de l’ancien temps des arbres », et dont la taille colossale peut atteindre quelques 100 m de haut : « l’arbre entier a la forme d’un fer de lance, et, (…) se montre aussi sensible au vent qu’une queue d’écureuil ». Leurs troncs, pouvant aller jusqu’à 3 m de diamètre, « ressemblent plus à des colonnes d’architecture artistement sculptés qu’à des troncs d’arbre ». Le séquoia « vous maintient à distance, ne fait nul cas de vous, ne s’adresse qu’aux vents, ne pense qu’au ciel et parait aussi insolite d’allure et de comportement au milieu des arbres du voisinage que le serait un mastodonte ou un mamouth laineux parmi de vulgaires ours et des loups ordinaires ». John Muir nous apprend que la mort d’un séquoia « résulte d’accidents et non pas, comme celle des animaux, de l’usure des organes (…) Rien (…) ne préjudicie au séquoia ». (chapitre 16, Les séquoias de Californie)

Dans notre actualité du 21ème siècle naissant, tandis que les forêts du monde sont soumises à la hache et au feu, que la menace des écosystèmes les plus divers se fait grandissante (déforestation de la forêt amazonienne pour la culture du soja), des recensements inquiétants indiquent, d’année en année, les méfaits d’une destruction programmée, dont on peut mesurer les déséquilibres climatiques de par le monde. A l’époque de J. Muir, gâchis et saccages sont perpétrés sous l’indifférence du gouvernement et le mépris des tueurs « qui répandent la mort et le chaos dans les jardins sauvages et les bois les plus magnifiques ». Les forêts sont loin d’être considérées comme dispensatrices de vie. Contre autant de destruction et de pillage, qui « s’étendent chaque jour plus vite et plus loin », Muir préconisait l’alternative de laisser la forêt à l’état naturel, ou alors que celle-ci soit « objet d’une judicieuse administration ». Mais comment protéger les arbres des imbéciles ? Le monde ne cesse de tourner « sous le couvert d’or et de fables », mais le monde ne peut revenir en arrière.

Il y aura une période d’indifférence de la part des riches, endormis par leur opulence, et des millions de laborieux, endormis par la pauvreté, dont la plupart n’ont jamais vu une forêt ; une période de protestation véhémente et d’objection de la part des pillards, qui ont autant d’audace et aussi peu de honte que Satan lui-même.

Une telle lecture nous soumet à nos résignations, ainsi qu’à la fragilité de ce qui n’est plus capable de dispenser la bonne joie ou d’assurer des façons enthousiastes d’être. Un tel livre nous invite à plus d’égards pour nos survies personnelles, au sein d’une humanité coupable d’aucune autocritique et d’aucune action massive face aux saccages consentis. Dégradations répétitives, quand la Nature s’offre à nous sans concept et sans profit. Lire John Muir, c’est aussi s’encourager à ne plus douter que ce qui doit être sauvé, doit l’être rapidement.

Dans Walden, H.D. Thoreau s’interroge : Ne suis-je pas en intelligence avec la terre ? Ne suis-je pas moi-même en partie feuilles et terreau végétal ?

Nathalie Riera Les Carnets d’eucharis

25 mars 2011

Quelques autres extraits :

(…) il ne m’était jamais venu à l’esprit que les arbres sont des voyageurs, au sens courant du terme. Leurs voyages sont nombreux quoique peu étendus, mais nos petits voyages à nous, en avant, en arrière, ne sont guère plus que les oscillations d’un arbre (…) (chapitre 12, Tempête dans la forêt)

Il n’y aurait donc pas lieu de s’étonner que ceux qui aiment leur pays et qui déplorent sa nudité hurlent aujourd’hui : « Sauvez ce qu’il reste encore des forêts ! » Aujourd’hui le défrichement est sûrement allé bien assez loin : le bois d’œuvre ne va pas tarder à se faire rare et il ne restera plus un bouquet d’arbres pour se reposer ou prier. Sans nouvelle réduction de sa superficie, le reliquat, protégé, fournira quantité de bois – une récolte pérenne pour tous ses usagers légitimes – et continuera à abriter les sources des rivières qui jaillissent des montagnes, à dispenser de l’eau d’irrigation aux vallées sèches du piémont, à empêcher les crues dévastatrices et à être à jamais et pour le monde entier une bénédiction. (chapitre 17, Les forêts américaines)

18:03 Publié dans ETATS-UNIS, John Muir, José Corti, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

22/08/2010

Julio Cortazar

Julio Cortázar

---------------------------------

CrÉpuscule d’automne

Collection Ibériques, 2010 - Traduit par Silvia Baron Supervielle

EXTRAITS

Editions José Corti

…

Pour lire de façon interrogative

(p.61)

Tu as vu

véritablement tu as vu

la neige les astres les pas feutrés de la brise

Tu as touché

pour de vrai tu as touché

l’assiette le pain le visage de cette femme que tu aimes tant

Tu as vécu

comme un coup sur le front

l’instant le souffle bref la chute la fuite

Tu as su

par chaque pore de la peau su

que tes yeux, tes mains, ton sexe ton cœur tendre

il fallait les jeter

il fallait les pleurer

il fallait à nouveau les inventer.

Air du sud

(p.80)

(…)

Machine de la pampa, quel engrenage de chardons

contre la peau de la paupière, ô crochets de l’ail ivres,

de chicorées âpres triturées.

La bande furtive coupe le vent en diagonale

et le profil du moulin

ouvre entre deux oublis de l’horizon

un rire de pendu. Le peuplier gravit

sa colonne dorée, mais le saule

connaît mieux le pays, ses cinéraires vertes

reviennent baiser en silence les bords de l’ombre.

(…)

Voyage infini

(p.132)

(…)

Oui, portulan, l’incendie de l’émeraude,

syrte et fanal d’une entreprise commune

lorsque la bouche navigante embrasse

la mare la plus profonde de ton dos,

suave cannibalisme qui dévore

sa proie en équilibre sur l’abîme,

ô labyrinthe exact de soi-même

où la terreur des délices réside,

eau pour ton voyageur qui a soif

au bord du lit la lueur veilleuse

mène à tes cuisses sa gazelle fluide

et enfin la fleur frémit et se déprend.

16:30 Publié dans ESPAGNE/PORTUGAL/ARGENTINE/COLOMBIE, José Corti, Julio Cortazar | Lien permanent | Commentaires (5) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

28/07/2010

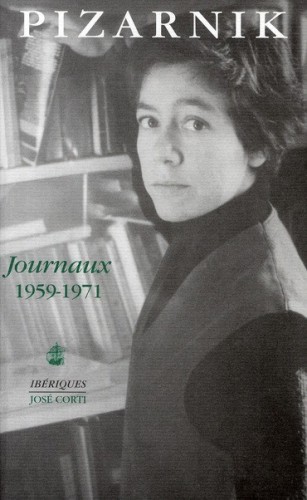

Alejandra Pizarnik

Alejandra Pizarnik

---------------------------------

EXTRAIT

Journaux, 1959-1971

Collection Ibériques, Corti, 2010.

…

Cette manie de me savoir un ange / sans âge,/ sans mort où me vivre,/sans piété pour mon nom/ ni pour mes os qui pleurent à la dérive./ Et qui n’a pas un amour ?/ Et qui ne jouit pas parmi les coquelicots ?/ Et qui ne possède pas un feu, une mort,/ Une peur, une chose horrible,/ même avec des plumes,/ même avec des sourires ?

------------------------------

Extrait de Journaux, Alejandra Pizarnik, José Corti - Collection Ibériques, 2010.

Présentés par Silvia Baron Supervielle, traduits par Anne Picard.

------------------------------

Alejandra Pizarnik en français :

Ou l'avide environne, préface et traduction Fernand Verhesen, avec un poème "In memoriam Alejandra Pizarnik" de Roberto Juarroz, édition Le Cormier, Bruxelles, 1974, tirage limité 300 exemplaires

Poèmes, Centre culturel argentin, Paris, 1983

Les Travaux et les Nuits, Oeuvre poétique 1956-1972, Granit, 1986.

Oeuvre poétique, traduit par Silvia Baron Supervielle et Claude Couffon, Actes Sud, 2005. (ISBN 2-7427-5870-4)

À propos de la comtesse sanglante, traduit par Jacques Ancet, Éditions Unes, Draguignan, 1999

07:40 Publié dans Alejandra Pizarnik, ESPAGNE/PORTUGAL/ARGENTINE/COLOMBIE, José Corti | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

20/01/2010

L'anatomie de la Mélancolie - Shelley Jackson

vient de paraître

L'Anatomie de la Mélancolie

Shelley Jackson

traduit de l'anglais (USA) par Bernard Hoepffner

Editions José Corti, janvier 2010

Dans l’Anatomie de la Mélancolie, Robert Burton tente de faire l’anatomie d’un état de l’esprit, Shelley Jackson (née en 1963) tente, au contraire, de spiritualiser l’anatomie. Ce faisant, elle donne au lecteur tout le plaisir que l’on peut trouver dans les vieux livres de science que l’on connaît surtout aujourd’hui pour leur qualité littéraire. La Mélancolie de l’Anatomie, explore ce même territoire, celui des limites entre la littérature et la recherche scientifique, entre la citation à outrance et une écriture entièrement neuve, entre la religion et la fantaisie. Comme le dit l’auteur, « Si certaines de mes phrases sont d’une grande complexité, ce n’est rien quand on les compare à celles de Burton. »

Dans l’Anatomie de la Mélancolie, Robert Burton tente de faire l’anatomie d’un état de l’esprit, Shelley Jackson (née en 1963) tente, au contraire, de spiritualiser l’anatomie. Ce faisant, elle donne au lecteur tout le plaisir que l’on peut trouver dans les vieux livres de science que l’on connaît surtout aujourd’hui pour leur qualité littéraire. La Mélancolie de l’Anatomie, explore ce même territoire, celui des limites entre la littérature et la recherche scientifique, entre la citation à outrance et une écriture entièrement neuve, entre la religion et la fantaisie. Comme le dit l’auteur, « Si certaines de mes phrases sont d’une grande complexité, ce n’est rien quand on les compare à celles de Burton. »

Là où Burton pénètre dans le corps humain pour y chercher les liens entre l’esprit, la psyché et le corps tel qu’on le connaissait à la fin de la Renaissance (en fonction de la théorie des humeurs), Jackson imagine l’œuf, le sperme, le fœtus, le cancer, les nerfs, les godemichés, le flegme, les cheveux, le sommeil, le sang, le lait et la graisse comme extérieurs, séparés, influençant les humains, leur corps, leur culture, leurs relations, du dehors. Son livre est également structuré selon les humeurs, qui divisent le livre en quatre parties : Cholérique, Mélancolique, Flegmatique et Sanguin.

Jackson se concentre sur ce qu’elle appelle les « résidus » du corps, elle leur donne une vie séparée et imagine, avec humour, énormément d’imagination verbale et une très grande virtuosité de construction, comment les êtres humains peuvent interagir avec tous ces éléments dont ils font en général peu de cas.

Robert Coover a dit de Shelley Jackson qu’elle était un des talents les plus mûrs et originaux de sa génération.

Le cancer est apparu dans mon salon un jeudi entre onze heures et trois heures, je ne suis pas sûr du moment exact parce que je souffre d’attaques de migraine, et qu’il y a parfois des choses que je loupe, ou que je vois et qui ne sont pas là, des formes étincelantes telles des lames de déesses guerrières, des ailes de moulins transcendantaux. Une brindille portée par le vent pouvait très bien ne pas être remarquée quelque temps.

Il était à peine visible, une buée rose, tel un point injecté de sang dans l’air. Il était tellement petit qu’il n’était pas vraiment surprenant qu’il reste suspendu là, comme le ferait une plume immobile sur un courant d’air ascendant. J’ai du mal à l’admettre maintenant mais, quand je l’ai vu pour la première fois, je me suis dit qu’il était joli. Je l’ai poussé d’un souffle. Il est parti d’un côté, mais quand je l’ai recherché plus tard, il était revenu là où il était plus tôt.

Le cancer a grandi à une vitesse invraisemblable. Au début, je l’ai regardé avec curiosité, presque avec affection.

■ Lien : http://www.jose-corti.fr/titresetrangers/melancolie_anatomie_jackson.html

15:11 Publié dans José Corti | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

29/10/2009

Yves di Manno, Objets d'Amérique

Depuis la fin des années 1970 – et sa traduction prémonitoire du Paterson de William Carlos Williams – la poésie nord-américaine occupe une place particulière dans le travail et la réflexion d’Yves di Manno : sans doute parce qu’elle permettait alors de définir un principe, une visée, et même de nouveaux modes de composition, très éloignés de notre tradition. « Une poésie proche de l’archéologie, en quelque sorte, soucieuse de l’histoire éparpillée des hommes et des formes qu’ils auront trouvées pour l’inscrire, dans une insaisissable durée. »

Depuis la fin des années 1970 – et sa traduction prémonitoire du Paterson de William Carlos Williams – la poésie nord-américaine occupe une place particulière dans le travail et la réflexion d’Yves di Manno : sans doute parce qu’elle permettait alors de définir un principe, une visée, et même de nouveaux modes de composition, très éloignés de notre tradition. « Une poésie proche de l’archéologie, en quelque sorte, soucieuse de l’histoire éparpillée des hommes et des formes qu’ils auront trouvées pour l’inscrire, dans une insaisissable durée. »

Les Objets d’Amérique proposent une traversée personnelle de ce grand continent caché. On y trouvera des études sur la prosodie visuelle de W.C. Williams et le serial poem de Jack Spicer, une introduction aux Cantos d’Ezra Pound, une méditation sur l’ethnopoétique. Mais aussi, insérés ici au titre de la critique active, quelques pages traduites des « objectivistes » (George Oppen, Louis Zukofsky), des extraits de L’ouverture du champ de Robert Duncan, un oracle de Jerome Rothenberg, une image de Rachel Blau DuPlessis… Le livre s’ouvre sur une série d’autoportraits évoquant les liens de l’auteur avec ces oeuvres et le rôle de la traduction dans son propre parcours. Il s’achève par un texte rétrospectif, L’Epopée entravée, qui retrace les étapes majeures de cette révolution poétique, de la fin du XIXe siècle à l’aube du XXIe. lire la suite Editions Corti, "série américaine", 2009.

16:05 Publié dans José Corti | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

07/10/2009

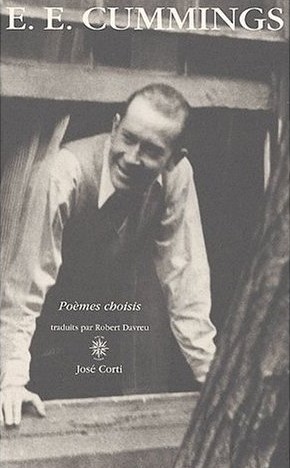

E.E. Cummings

E X T R A I T

POÈMES CHOISIS

J’aime mon corps quand il est avec ton

corps. C’est une si toute nouvelle chose.

Muscle améliore et nerf plus donne.

j’aime ton corps. j’aime ce qu’il fait,

j’aime ses comments. j’aime sentir l’échine

de ton corps et ses os,et la tremblante

-ferme-douce eur et que je veux

encore et encore et encore

embrasser, j’aime de toi embrasser ci et ça,

j’aime,lentement caressant le,choc du duvet

de ta fourrure électrique,et qu’est-ce qui arrive

à la chair s’écartant…Et des yeux les grosses miettes d’amour,

et possiblement j’aime le frisson

de sous moi toi si toute nouvelle

E.E. Cummings, Poèmes choisis (traduits par Robert Davreu), éd. José Corti, 2004 (p.33)

"E.E. Cummings a lui-même défini la poésie comme ce qui ne peut être traduit. Entendons : le poème est la parole absolument singulière qui, d’un même mouvement, dynamite – et dynamise aussi – la langue pour inventer la sienne dans le refus de tout ce qui est commun, ou qui relève, disait avant lui Mallarmé, de l’universel reportage. Comme une lettre d’amour, le poème n’a pas de public, il n’a pour destinataire, si nombreux qu’ils puissent être, que des lecteurs singuliers, visés chacun dans ce qui le différencie, dans son être unique, dans ce qui, de lui, demeure farouchement et irréductiblement rebelle à toute négation et dissolution de soi dans une pseudo-identité sociale ou collective, mortifère par essence, si l’on ose dire ; mortifère dans le refus de la condition de mortel qui la sous-tend. En chaque lecteur le poème s’adresse au poète et au vivant mortel qu’il est aussi, à l’amoureux, au fou, à l’enfant, à l’idiot qu’il demeure..." (Robert Davreu)

Présentation de l'éditeur

Présentation de l'éditeur

Si Edward Estlin Cummings (1894, Cambridge, Massachusetts – 1962, New York), l’un des poètes américains les plus importants du XXe siècle, a expérimenté de façon radicale la forme du poème (ponctuation, orthographe, syntaxe) inventant une nouvelle langue dans la langue, il n’en appartient pas moins à une vieille tradition américaine, celle de sa Nouvelle-Angleterre natale et de son individualisme non conformiste, c’est un grand lecteur de classique en particulier de Longfellow. Ses parents encouragent très tôt ses talents de poète et de peintre. Il est diplômé d’Harvard en 1916. Pendant la première guerre mondiale, il travaille comme ambulancier en France où il est emprisonné (une expérience qu’il raconte dans L’énorme chambrée). Son premier recueil de poèmes Tulipes et Cheminée paraît en 1923, suivront XLI poèmes, Font 5 et ViVa. Refusé par de nombreux éditeurs pour un nouveau recueil de poèmes 1935, il l’intitule No thanks.

Un premier recueil de l’œuvre (Collected Poems) paraît en 1938, suivi de 50 poèmes et de 1 X 1 (« un fois un » étant sa formule pour l’amour). Il donnera une série de conférences qu’il intitule : Moi, six in-conférences (publiées en français aux éditions Clemence Hiver).

Si Cummings a pu dire qu’il lui faudrait encore cent ans pour mener à bien l’achèvement de son oeuvre, force est de constater l’ampleur de celle-ci et les Complete Poems paraîtront en 1968.

Le choix des poèmes retenus correspond (à une exception près, et quelques ajouts personnels de Robert Davreu – La Renommée parle et la suite de La Guerre) à celui que Cummings fit lui-même en 1958 pour le volume des Selected Poems (1923-1958).

L'auteur vu par l'éditeur

Robert Davreu a donc respecté l’ordre non chronologique retenu par le poète américain. Il précise bien toutefois qu’il s’est référé à l’édition des Complete Poems (1904-1962), éditée par George J. Firmage (Liveright, New York, 1991) afin de vérifier que les versions proposées étaient identiques.

11:31 Publié dans E.E. Cummings, José Corti | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Eugène Delacroix, Journal

La lettre Corti n°73

Eugène DELACROIX, Journal,

nouvelle édition intégrale établie par Michèle Hannoosh

Domaine romantique, éditions Corti, 2009.

Eugène DELACROIX – Journal

Dimanche 4 janvier. – Malheureux ! que peut-on faire de grand au milieu de ces accointances éternelles avec tout ce qui est vulgaire ? Penser au grand Michel-Ange. Nourris-toi des grandes et sévères beautés qui nourrissent l’âme. Je suis toujours détourné de leur étude par les folles distractions. Cherche la solitude. Si ta vie est réglée, ta santé ne souffrira point de ta retraite.

11:21 Publié dans José Corti | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook