Rechercher : martine konorski

Un auteur Une bibliothèque

Pascal BOULANGER

Ecrivain Poète contemporain

(Né en 1957)

U N A U T E U R

U N E B I B L I O T H E Q U E

© Pascal Boulanger

Sur le site Les Carnets d'eucharis

La revue numérique de Nathalie Riera

&

![]()

« Sur et autour de Sollers »

espace dédié à Philippe Sollers & animé par Viktor Kirtov

⋆⋆⋆

⋆

Dans « La Quinzaine Littéraire » de janvier 1996, Gérard Noiret présente Pascal Boulanger comme « lecteur de Nietzsche (…) de Joyce, de Clément Rosset, mais aussi des poètes comme Pleynet ». Par ailleurs, de Serge Martin on peut lire : « bibliothécaire, poète, lisant, faisant tel jour ceci ou cela… », et aussi, lors d’un entretien en 2005 : « solitaire intempestif en bute à bien des incompréhensions mais une force incommensurable semble tenir son aventure d’écrivain dans une tension vive entre une joie inextinguible et un prophétisme nourri de fusées ». Fameuses fusées qui pourraient aussitôt nous interroger sur l’auteur dans sa manière de nous ouvrir sa bibliothèque en homme d’esprit, autant qu’un certain Baudelaire n’a-t-il pas écrit une partie de ses « journaux intimes » dans le recul nécessaire pour un ton le plus détaché. Car, ici, aucune place à la polémique mais plutôt à une critique qui se veut sans concessions.

Patiente traversée de la « masse des pratiques poétiques contemporaines en France », souligne Claude Minière, pour l’auteur des Fusées et Paperoles ce n’est pas tant de savoir si une œuvre est poésie ou prose. Dans un entretien avec Philippe Forest, pour la revue Art Press en avril 2008, Pascal Boulanger précise :

« Dans mon livre, j’appelle poésie les textes qui fondent l’Histoire. Tenter une fondation poétique de l’Histoire avec ses débâcles et ses joies intimes, c’est ouvrir un monde – un présent du monde – qui marque un acte de rupture radicale avec la logique meurtrière des communautés ». Fusées ξt Paperoles – Editions L’Act Mem, 2008

Extrait chronique de Nathalie Riera in La Pensée de Midi, n°27, mars 2009

⊡A l’avant-première de Vita Nova

Mardi 21 octobre, rue des Ecoles à Paris, dans un cinéma j’assiste à l’avant-première de Vita nova, film de et sur Marcelin Pleynet. Grand film d’un grand poète, sans aucun doute le plus grand depuis la parution, dans les années 60, de Provisoires amants des nègres. Film qui figure l’instant du monde, ici même, à Paris, Venise, Rome.

Les espaces ? des livres. Les livres ? des espaces où enfin l’on respire. Dans la salle, Philippe Sollers. L’essentiel ce soir là de ce que fut, est et sera Tel Quel : l’infini de la littérature ici et maintenant.

Pascal Boulanger

⊡Pascal Boulanger en entretien avec Alain Veinstein

Dans l’émission Du jour au lendemain (41’17) du vendredi 20 juin 2008

Pascal Boulanger / Fusées et paperoles

Les Carnets d'eucharis, décembre 2009

11/12/2009 | Lien permanent

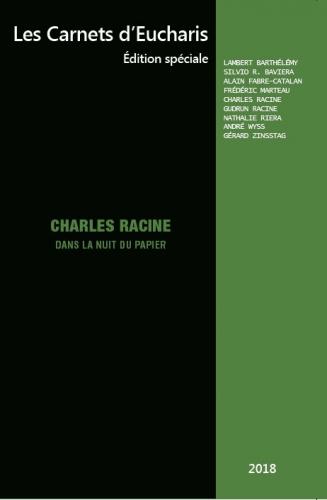

CHARLES RACINE - DANS LA NUIT DU PAPIER / Edition spéciale - Parution le 17 décembre 2018

LES CARNETS

D’EUCHARIS

[Édition spéciale 2018]

CHARLES RACINE

DANS LA NUIT DU PAPIER

[PARUTION LE 17 DECEMBRE 2018]

Lambert Barthélémy

Silvio R. Baviera

Alain Fabre-Catalan

Frédéric Marteau

Charles Racine

Gudrun Racine

Nathalie Riera

André Wyss

Gérard Zinsstag

Charles Racine : Dans la nuit du papier, numéro hors-série des Carnets d’Eucharis (2018) est une première monographie consacrée au poète suisse Charles Racine (1927-1995). Pour Nathalie Riera, Directrice de la revue, à l’initiative de cette publication, cet hommage monographique a été rendu possible grâce au concours de ceux qui ont été proches du poète, mais aussi de ceux qui ont pressenti une œuvre à venir.

Même si les signes de reconnaissance ont été nombreux, le nom de Charles Racine est resté dans l’ombre durant les années 1980/1990. Il faudra attendre 1998, trois ans après la disparition du poète, pour la parution de Ciel étonné (Éditions Fourbis), avec les préfaces de Jacques Dupin et de Martine Broda. Puis récemment, de 2013 à 2017, la publication des trois volumes des œuvres (presque) complètes aux éditions Grèges, avec les préfaces de Yves Peyré et de Jean Daive.

Toute la vie de Charles Racine sera une vie d’exil entre Zurich et Paris. Ses liens à Paris avec les poètes seront nombreux : Yves Bonnefoy et André du Bouchet le publieront dans la revue L’Éphémère (1967), André Dalmas dans Le Nouveau Commerce, Claude Esteban dans Argile et Michel Deguy dans Po&sie. Jacques Dupin l’introduira dans sa collection chez Maeght avec la publication en 1975 du recueil Le Sujet est la clairière de son corps (illustré par des gravures d’Eduardo Chillida).

Conçu sous forme de triptyque, Charles Racine : Dans la nuit du papier rassemble tous les textes publiés dans les numéros annuels des Carnets d’Eucharis des éditions 2016 et 2017, augmenté en 2018 de documents inédits, dont un long et passionnant entretien que Gudrun Racine (l’épouse du poète, dépositaire des Archives Charles Racine à Zurich) a bien voulu accorder à Alain Fabre-Catalan et qui, placé sous le signe de « À la rencontre de Charles Racine », est un document de toute importance, à dessein de nous éclairer autant sur la vie que sur l’œuvre de Charles Racine.

La coordination de cette édition spéciale assortie d’un cahier visuel en quadrichromie est assurée par le poète Alain Fabre-Catalan.

Des textes, des poèmes, des lettres, des notes, des manuscrits, des entretiens et des témoignages ont aidé à la réalisation de cet ouvrage exceptionnel diffusé en France et en Suisse.

●●●

Je m’éveillerai de la mort

c’est certain ! Je traverserai

les lignes, les courbes de ma texture

les enjambant toutes, je serai libre de tout opprobre

je serai la route et le vaisseau

je serai l’eau voyante, l’eau voyant ceux qui existent

Je n’irai pas portant mon sac vide de pain

1975

[Extrait de « Il faut avoir traversé l’écriture]

……………………………………………………………………………………………..

●● Poésie ne peut finir, Éditions Grèges, 2017, p.177.

[VOTRE COMMANDE]

CONTACT: Nathalie Riera nathalriera@gmail.com /

Format : 16 cm x 24 cm | 104 pages (dont un Cahier visuel de 8 pages)

| France : 26 € (frais de port compris)

Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation Jan Michalski.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12/12/2018 | Lien permanent

Les Assises du roman, 2013

■■■

ASSISES DU ROMAN 2013 - COLLECTIF

CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR

MICHEL PASTOUREAU

Aujourd’hui les historiens ont une devise : le passé change tous les jours, et en effet, le passé change tous les jours. Parce que nous découvrons de nouveaux documents, ou que nous réétudions des documents bien connus mais avec d’autres problématiques, une autre lumière. Et ça va continuer. Le chercheur sait très bien que ce qu’il pense, ce qu’il croit, à un moment donné, n’est pas une vérité, mais un état dans l’histoire des connaissances, et que cet état va continuer de se compléter, de se transformer, de s’inverser parfois…

……………………………………………………………………………………. (p.15)

La recherche en histoire, c’est la rencontre entre une problématique et une documentation. Il y a deux façons de travailler : soit on étudie une question, on s’attaque à un ensemble de documents, et on voit ce qu’ils nous apprennent, ou bien au contraire, on a des idées préconçues, des problématiques diverses, et puis on va voir si les documents confirment ou infirment ce que l’on pense au départ. Quand les documents infirment ce que l’on pensait, on est furieux, on en veut aux documents, et la tentation est assez grande de leur faire dire ce qu’ils ne disent pas, ou plutôt de sélectionner une seule chose dans tout ce qu’ils disent. Je prends un exemple que j’emprunte à l’histoire de l’art, ou à l’histoire littéraire : si on se demande pourquoi, dans ce tableau de Raphaël ou de Poussin, tel personnage est vêtu de rouge, on va trouver dix, douze, quinze hypothèses si l’on est honnête et qu’on poursuit l’enquête jusqu’à ses extrémités. En général, le chercheur a tendance, moi aussi, à ne retenir que les hypothèses qui l’arrangent pour sa démonstration, et à laisser les autres de côté parce qu’elles le dérangent plus ou moins. Ce n’est pas une bonne façon de procéder, mais c’est extrêmement fréquent en histoire littéraire, en histoire de l’art, et dans d’autres formes d’histoires jugées plus solidement ancrées dans la documentation. Donc ce n’est pas que j’aie la tentation de tricher, mais j’ai pleinement conscience de la fragilité d’un certain nombre d’idées que j’avance, ou de résultats ; parfois, cependant, comme vous le dites, je pense que je mets le poing, ou le doigt, sur quelque chose d’important qui serait, sinon la vérité, en tout ca doté d’une certaine exactitude, et c’est presque toujours quelque chose que je n’arrive pas à démontrer.

……………………………………………………………………………………. (p.19/20)

Jón Kalman Stefánsson

Parce que l’écriture ne prend corps qu’au moment où le lecteur approche le texte et le rencontre, accompagné de ses souvenirs, de son expérience, de sa douleur et de sa joie. Ce n’est qu’alors que naît cet étonnant alliage que nous nommons littérature. Et ce n’est qu’alors que peut advenir l’impossible : les mots prennent tout à coup une profondeur qui donne le vertige, les phrases se parent de sens cachés et inattendus. Il semble alors que la littérature puisse accomplir l’impossible. La seule chose nécessaire – et cette seule chose n’est pas rien – c’est un écrivain qui suive le conseil de Faulkner, qui y mette toute son âme, voire plus encore, et qui s’efforce sans relâche de trouver de nouvelles voies formelles, linguistiques et narratives. Il faut ensuite un lecteur en perpétuelle recherche, un lecteur qui veut se confronter à des textes exigeants, qui veut se plonger dans une littérature qui cherche des réponses et tente d’explorer de nouveaux territoires qui refuse de s’arrêter et de demeurer immobile. C’est par l’union d’un auteur en recherche et d’un lecteur en quête que naît une littérature à même de saisir toute la vie – voire un peu plus encore : une littérature apte à créer une vie nouvelle.

……………………………………………………………………………………. (p.96)

Jacques Rancière

La littérature continue à parler du monde. Malgré tout, on a vécu une période historique de reflux des grands élans. La littérature peut difficilement se nourrir du déclin. Quand des écrivains se nourrissent du déclin, ils font des romans un peu fatigués, un peu ironiques, pour décrire tous ces pauvres crétins qui étaient maoïstes il y a trente ans et sont devenus écolos, etc. Si on ne veut pas faire ça, comment parler de la politique ? Il y a un problème. Prenons l’exemple d’un écrivain qui a eu une forte expérience politique, je pense à Olivier Rolin. Son livre le plus inspiré, c’est L’Invention du monde. Il construit ce livre comme une énorme mosaïque. Chaque fois, une sorte de petit poème en prose s’organise autour d’un lieu et traverse toutes les significations portées par ce lieu. Mais lorsqu’il raconte l’histoire de la Gauche prolétarienne, la forme du roman qu’il adopte, c’est quelqu’un qui tourne autour de Paris en racontant son histoire à une petite jeune. On voit bien qu’il n’est pas autant inspiré par son épopée de chef prolétarien que par sa pratique de voyageur.

……………………………………………………………………………………. (p.254)

Antonio Muňoz Molina

Nous savons que la démocratie peut ne pas exister. Nous savons que les droits sociaux peuvent ne pas exister. Nous savons que l’égalité face à la loi peut ne pas exister. Pour être conscient de ce que l’on a maintenant, et qu’on peut le perdre très facilement parce que c’est très fragile, il est important de garder en tête d’où nous venons et ce qu’il s’est passé. Mais aussi, effectivement, il faut commencer ou penser en d’autres termes et il faut se demander pourquoi ce modèle actuel semble fuir de tous les côtés, pourquoi, après plus d’un demi-siècle de démocratie, de justice sociale, d’assistance médicale universelle, d’éducation universelle, nous avons des sociétés aussi fragiles. Des sociétés qui répondent si facilement à la tentation populiste ou autoritaire. L’Union européenne est remplie de prémices racistes, de signes autoritaires, de tentation populistes…

……………………………………………………………………………………. (p.269/270)

Comme chaque année depuis 2007, des écrivains et des intellectuels ont répondu à l'invitation de la Villa Gillet et du journal Le Monde, et se sont retrouvés à Lyon pour une série de rencontres et de débats. Les thèmes n'ont pas manqué, du « sentiment de la vie » au « secret », en passant par « le regard du promeneur » ou « le portrait » - les questions non plus : « comment faire parler ses personnages ? » ou encore « comment raconter le conflit ? ». Ce volume rassemble les textes rédigés par les auteurs pour cet événement, ainsi que la retranscription de certains échanges : de grands entretiens avec Claudio Magris, Martin Amis et Jacques Rancière ; des rencontres étonnantes, entre Bruno Latour et Richard Powers, Antonio Muñoz Molina et Tzvetan Todorov. Sur la littérature et la société, des dialogues rares et des conversations précieuses entre auteurs venus du monde entier.

Jakuta Alikavazovic, Martin Amis, Christine Angot, Paul Ardenne, Jean-Christophe Bailly, Hoda Barakat, A. S. Byatt, Horacio Castellanos Moya, Sylvie Germain, Goldie Goldbloom, Hugo Hamilton, Drago Jančar, Bruno Latour, Claudio Magris, Ronit Matalon, Antonio Muňoz Molina, Christine Montalbetti, Edna O'Brien, Kate O'Riordan, Maxime Ossipov, Michel Pastoureau, Antonin Potoski, Richard Powers, Jacques Rancière, Keith Scribner, Jón Kalman Stefánsson, Alain Claude Sulzer, Tzvetan Todorov, David Vann, Sandro Veronesi, Matthias Zschokke.

2013 | Par www.christianbourgois-editeur.com/ | CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR

01/12/2013 | Lien permanent

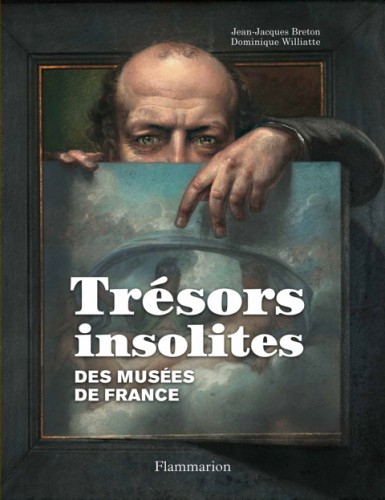

Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte - Trésors insolites des Musées de France

Lecture critique de Claude Darras

Trésors insolites : un livre d'art et de curiosités

J’ose prétendre que cet ouvrage-là est un livre d’exception. Il n’en copie aucun autre et il mériterait à coup sûr d’être imité. Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte, ses auteurs (attachés à la Réunion des musées nationaux), ont parcouru la France des musées à la recherche d’œuvres diverses, peinture, dessin, sculpture, tapisserie, architecture, mobilier, gravure, des objets remarquables dont ils ont souhaité raconter l’histoire. Les critères de sélection postulent de divulguer des anecdotes inédites, étranges, surprenantes, insolites ; aussi les découvertes les plus inattendues sont-elles offertes au lecteur au gré d’un parcours muséal (150 lieux) jalonné de 201 œuvres originales que ce beau livre de curiosités dissèque pour mieux expliciter.

En parfaits iconoclastes, nos deux guides associent une érudition de bon aloi à une fantaisie pétillante. Savamment argumentée, l’analyse critique des « Trésors insolites des musées de France » épingle la sacro-sainte postérité, coiffe du bonnet d’âne des historiens trop zélés, corrige plus d’une interprétation gravée dans les dictionnaires et réhabilite des petits ou de grands maîtres que les caprices de leurs contemporains ont effacés de la mémoire patrimoniale. 201 œuvres insolites ? L’embarras du choix préside à la constitution d’un florilège. Tentons néanmoins l’exercice.

Conservée au musée des beaux-arts d’Agen, une huile sur bois, « Le Garrot », est longtemps attribuée à Francisco de Goya alors qu’elle est l’œuvre d’un de ses élèves, Eugenio Lucas y Velázquez (1817-1870). Émile Zola défend l’actrice et sculpteur Sarah Bernhardt (1844-1923) contre Auguste Rodin qui fustige la seconde passion de la sociétaire de la Comédie-Française : le musée des beaux-arts de Dijon rejoint le camp des zélateurs en acquérant un bronze de l’actrice, « Le Fou et la mort » (musée des beaux-arts Dijon). C’est un critique d’art et collectionneur allemand, Wilhelm Uhde, qui met au grand jour les œuvres naïves, dont « L’Arbre du Paradis » (musée d’art et d’archéologie de Senlis), qu’une femme de ménage exécute la nuit en psalmodiant des cantiques : Séraphine Louis (1864-1952). Avec le « Portrait de Meg Steinheil » (musée Bonnat à Bayonne), Léon Bonnat (1833-1922) donne à voir la courtisane (et femme de peintre) dans les bras de laquelle le président de la République française Félix Faure rend le dernier soupir le 16 février 1899. Détenu par le musée du Louvre, « L’Intérieur d’une cuisine » du peintre français Martin Drolling (1752-1817) utilise comme liant pigmentaire des… cœurs royaux momifiés. Chargé de détruire les cœurs embaumés de souverains (dont le Régent, Henriette d’Angleterre, Louis XIII et Louis XIV), l’architecte Petit-Radel vend certains des organes royaux aux peintres Martin Drolling et Alexandre Peau qui s’en servent dans leurs mixtures à l’exemple de confrères qui pilent les restes de momies égyptiennes afin d’améliorer leurs glacis… Sulfureuse peinture à l’huile de Fernand Le Quesne (1856-1932), « La Légende de Kerdeck » (musée des beaux-arts de Quimper), campe un joueur de biniou résistant sur son rocher à l’assaut d’une cohorte de lavandières s’ébrouant impudiques et nues dans l’océan ; le peintre est le fils du sculpteur Eugène Louis Le Quesne connu pour la statue de la Bonne Mère au faîte de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Passionné par la science héraldique, Louis XIV est perspicace à déchiffrer les « armoiries parlantes », ces blasons qui posent un rébus ou jouent sur une homophonie. L’un d’eux plaqué en façade du musée de l’Armée, aux Invalides, à Paris, irrite le Roi-Soleil parce que son ministre de la guerre en est la vedette : une tête de loup chapeaute une lucarne ronde et cela se déchiffre « Loup – voit », c’est-à-dire « Louvois ». Charles Le Brun (1619-1690) étonne par ses études physiognomoniques qui visent à mieux connaître le caractère de l’homme à travers les traits communs l’appariant aux animaux ; « Trois Têtes de corbeaux » (lavis, musée du Louvre) affiche une singulière ressemblance entre l’homme bestialisé et l’animal humanisé. Le tympan de pierre de l’abbaye de Saint-Géry au Mont-aux-Bœufs intitulé « La Mort de Pyrame et Thisbé » (musée des beaux-arts de Cambrai) rappelle le suicide de jeunes babyloniens qui s’aiment depuis l’enfance mais que la volonté parentale entend séparer. La légende est rapportée dans les Métamorphoses d’Ovide qui a d’ailleurs inspiré William Shakespeare pour Roméo et Juliette (1595). Outre une sculpture d’inspiration analogue conservée à Cologne, ce tympan est le seul exemple connu au monde dans l’art chrétien de représentation du suicide, un acte proscrit par l’Église. L’espace Paul-Bedu de Milly-la-Forêt (Essonne) abrite « Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique », une huile sur toile de Joachim Raphaël Boronali qui est en fait l’âne du père Frédé, patron du cabaret montmartrois Le Lapin à Gill. Le 8 mars 1910, devant huissier, le romancier Roland Dorgelès (1885-1973) installe une toile vierge près du postérieur de l’âne et attache une brosse à la queue de l’animal qu’il trempe successivement dans des pots de peinture. Des remuements de l’extrémité caudale du baudet naissent un graphisme et un chromatisme inattendus que les plaisantins baptisent Coucher de soleil sur l’Adriatique et signent Boronali, anagramme d’« Aliboron », celui qui croit savoir tout faire, en fait l’âne des Fables de La Fontaine. « Une dendrite », exposée au musée Bertrand de Châteauroux témoigne de l’intérêt porté par l’écrivain George Sand (1804-1876) aux arborescences dessinées dans la roche qu’elle tente de figurer en écrasant entre deux cartons de bristol des couleurs à l’aquarelle : déplié, le support laisse imaginer un univers fantastique de formes naturelles. L’abbaye Saint-Louis-du-Temple à Vauhallan renferme une collection de… « Marrons sculptés » dus à Mère Geneviève Gallois (1888-1962). Formée aux beaux-arts de Montpellier, la religieuse modèle vers 1945-1950 ces figurines d’art brut leur insufflant l’humour corrosif des dessins de sa Vie du petit Saint Placide. Longtemps, la sanguine sur papier de Jean Baptiste Greuze (1725-1805) conservée au musée Girodet de Montargis garde l’appellation « Portrait de vieille femme » jusqu’à ce que des recherches déterminent qu’il s’agit en fait du « Portrait mortuaire de Denis Diderot sur son lit de mort ». En fait, le corps du philosophe est autopsié en 1784 et son crâne découpé, ce qui laisse à penser que le drap ceignant la tête ait été associé à un attribut féminin, d’où l’erreur du titre originel. Le musée de la Renaissance à Écouen attribue la « Nef-automate dite de "Charles Quint" » à Hans Schlottheim d’Ausbourg (1545-1625). Primitivement achetée par l’empereur Rodolphe II, l’horloge-automate est un des trésors de l’orfèvrerie horlogère de la Renaissance (XVIe siècle). Ses sept mécanismes déclenchent une infinité d’automatismes : l’émission du roulis et des jeux d’un orgue, l’action de quinze joueurs de trompette, deux joueurs de tambour, quatre matelots et deux vigies, la frappe d’une cloche aux heures et aux quarts par deux personnages et l’explosion d’une salve de canons ; également représenté dans ce chef-d’œuvre de laiton doré, de fer et d’émail, Charles Quint incline son sceptre et tourne la tête tandis que les sept électeurs du Saint Empire exultent en remuant têtes et bras !

Si j’incitais à l’imitation d’un tel ouvrage en préambule, c’est parce qu’il constitue un excellent passeport à l’univers des formes pour le néophyte, au-delà de l’intérêt documentaire et historique qu’il représente pour le spécialiste. Le langage muséal, parfois bien mystérieux, est gommé au profit d’une interprétation pédagogique et ludique qui ouvre au lecteur de nouveaux territoires. Les œuvres n’en continuent pas moins de stimuler son imagination et d’exciter sa curiosité.

Claude Darras

Les carnets d'eucharis, 2011

Trésors insolites des musées de France, par Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte (éditions Flammarion, 35 €). L’œuvre montrée ici est l’« Autoportrait en trompe l’œil » de Jean-Marie Faverjon, un jeu cérébral et visuel qui rappelle l’autoportrait de Murillo à la National Gallery de Londres.

03/10/2011 | Lien permanent

Philippe Lacoue-Labarthe, la poésie comme expérience (une lecture de Nathalie Riera)

(à gauche) Paul Celan

Mesdames et Messieurs, il est aujourd'hui passé dans les usages de reprocher à la poésie son «obscurité». – Permettez-moi, sans transition – mais quelque chose ne vient-il pas brusquement de s'ouvrir ici ? –, permettez-moi de citer un mot de Pascal que j'ai lu il y a quelque temps chez Léon Chestov : « Ne nous reprochez pas le manque de clarté puisque nous en faisons profession ! »

– Sinon congénitale, au moins conjointe-adjointe à la poésie en faveur d'une rencontre à venir depuis un lieu lointain ou étranger – projeté par moi-même peut-être –, telle est cette obscurité.

Paul Celan, Le Méridien & autres proses, Seuil, 2002, traduit par Jean Launay

Le poème peut, puisqu’il est un mode d’apparition du langage et, comme tel, dialogique par essence, être une bouteille à la mer, mise à l’eau dans la croyance – pas toujours forte d’espérances, certes – qu’elle pourrait être en quelque lieu et quelque temps entraînée vers une terre, Terre-Cœur peut-être. Les poèmes sont aussi de cette façon en chemin : ils mettent un cap. Sur quoi ? Sur quelque chose qui se tient ouvert, disponible, sur un Tu, peut-être, un Tu à qui parler, une réalité à qui parler.

Paul Celan, « Allocution de Brême », in Le méridien & autres proses

■■■

« La poésie comme expérience » (paru pour la première fois en 1986), une nouvelle édition dans la collection « Titres » des Editions Christian Bourgois, nous est donnée à relire. Il s’agit d’un essai du critique et philosophe Philippe Lacoue-Labarthe. Livre-phare qui nous conduit à revenir sur Le Méridien de Paul Celan – texte de l’allocution qu’il prononcera le 22 octobre 1960 à l’occasion de la remise du prix Georg Büchner –. Si Le Méridien est une réponse à Martin Heidegger, ce texte vient aussi inaugurer à sa manière un « art poétique », ainsi que le fera Ingeborg Bachmann avec ses fameuses « Leçons de Francfort/problèmes de poésie contemporaine », durant le semestre d’hiver 1959-1960, et dont le discours s’en tiendra essentiellement à la question de l’expérience poétique.

Chez Lacoue-Labarthe, en référence à Celan, il est question de l’acte poétique qui doit être entendu comme acte de la pensée. En première partie de son essai, nous retrouvons « Deux poèmes de Paul Celan ». Il s’agit de deux poèmes connus, qui portent des noms de lieux : Tübingen et Todtnauberg ; des lieux qui sont associés à Friedrich Hölderlin et à Heidegger, précisant à ce sujet que l’itinéraire linguistique de Paul Celan se caractérise par l’acceptation de l’allemand « comme langue de son œuvre »[1]. Avec ces deux poèmes, Lacoue-Labarthe s’appuie sur plusieurs traductions, dont celles d’André du Bouchet et de Martine Broda pour le poème « Tübingen, janvier » et à nouveau du Bouchet, puis Jean Daive pour le poème « Todnauberg ». Si pour Lacoue-Labarthe il n’est aucunement question de juxtaposer ces traductions « pour les comparer ou les commenter », précise t-il, pas plus qu’il n’est souhaitable de les « critiquer », ces traductions vont néanmoins servir à nous « orienter ». D’une part, vers ce constat que les deux poèmes de Paul Celan sont « strictement intraduisibles, y compris à l’intérieur de leur propre langue, et pour cette raison d’ailleurs incommentables »[2]. Et d’autre part, Lacoue-Labarthe argumente, en précisant que ces poèmes « se dérobent nécessairement à l’interprétation, ils l’interdisent. Ils sont écrits, à la limite, pour l’interdire. C’est pourquoi l’unique question qui les porte, comme elle a porté toute la poésie de Celan, est celle du sens, de la possibilité du sens »[3].

Au cœur de cet essai, des questions affleurent, notamment la question du « sujet » que Lacoue-Labarthe dit être « la question de qui pourrait, aujourd’hui […], parler une autre langue que celle du sujet et témoigner de – ou répondre à – l’ignominie sans précédent dont fut – et reste – coupable l’ ‘’époque du sujet’’ »[4]. Pour en revenir à la question du rapport entre « poésie et pensée », Lacoue-Labarthe interroge ce que peut être une œuvre de poésie qui, « s’interdisant de répéter le désastreux, le mortifère, le déjà-dit, se singularise absolument ? Que donne par conséquent à penser (que reste t-il encore de pensée dans) une poésie qui doit se refuser, avec tant d’opiniâtreté parfois, à signifier ? Ou bien, tout simplement : qu’est-ce qu’un poème dont le ‘'codage'’ est tel qu’il désespère à l’avance toute tentative de déchiffrement ? »[5]

On a souvent dit de Paul Celan, de sa poésie, qu’elle est obscure, froide et hermétique. Mais l’hermétisme en poésie n’est-il pas le propre d’une intériorité inquiète, en même temps que le moyen privilégié d’accéder à l’Etre ? De Paul Celan, on ne peut en douter, son obscurité semble aller bien au-delà de ce que l’on entend par hermétisme ou renoncement à l’intelligibilité. Lacoue-Labarthe pose alors la question de la singularité, c’est-à-dire de l’expérience singulière, au sens où : y-a-t-il ou « peut-il y avoir une expérience muette absolument non traversée de langage, induite par nul discours, aussi peu articulé soit-il ? »[6] D’abord, que faut-il entendre par le terme « expérience » ? Lacoue-Labarthe nous renvoie à l’étymologie : ’experiri’, qui en latin se traduit par ‘'la traversée d’un danger'’. Ce que dit et veut dire l’expérience poétique, ce n’est pas « au sens d’un ‘'vécu'’ ou d’un ‘'état'’ poétique. Si quelque chose de tel existe, ou croit exister – et après tout c’est la puissance, ou l’impuissance, de la littérature que d’y croire et d’y faire croire –, en aucun cas cela ne peut donner lieu à un poème. À du récit, oui ; ou à du discours versifié ou non. À de la ‘’littérature’’, peut-être, au sens où tout au moins on l’entend aujourd’hui. Mais pas à un poème. Un poème n’a rien à raconter, ni rien à dire : ce qu’il raconte et dit est ce à quoi il s’arrache comme poème »[7].

Entre solipsisme et autisme, entre le « vouloir-ne-rien-dire » d’un poème et le trop vouloir dire, Lacoue-Labarthe soulève le tort causé à la poésie de souvent vouloir la confondre avec la célébration. S’il ne peut s’agir de célébration, pour Labarthe il s’agit de dire que « le poème commémore ». C’est l’évènement singulier que le poème commémore. Au sujet de la démesure de la parole, le philosophe nous rappelle ce qu’Hölderlin entendait de l’éloquence, de cette perte vertigineuse dans l’enthousiasme – « l’enthousiasme excentrique », est-il précisé, pour dire autrement ce qu’il désignait par le « pathos sacré » dont il fut lui-même victime et qui le réduisit au silence –.

Lacoue-Labarthe dira de Celan et d’Hölderlin qu’ils souffriront de la même solitude et de la même douleur. Mais de quelle douleur est-il question ? Ou de quelle solitude, en particulier chez Celan ? Il y a un moment du discours du poète, qui dit : « (…) ne voit-on pas que le poème a lieu dans la rencontre – dans le secret de la rencontre ?

Le poème veut aller vers un autre, il a besoin de cet autre, il en a besoin en face de lui. Il est à sa recherche, il ne s’adresse qu’à lui.

(…) Le poème devient (…) un dialogue – souvent c’est un dialogue désespéré »[8].

A quelle rencontre fait-il allusion ? Et si rencontre il y a, peut-elle permettre le dialogue, autant que Celan peut l’espérer ? Une réponse est avancée par Lacoue-Labarthe : « (…) je crois que la poésie de Celan est tout entière un dialogue avec la pensée de Heidegger »[9].

Paul Celan rencontre Heidegger au printemps 1967. – Il semblerait comme une confusion dans les dates, car je lis ailleurs, notamment dans les annotations d’un texte de Jean-Pierre Lefebvre,[10] que la rencontre aurait eu lieu le 25 juillet 1967 – Il lui rend donc visite dans son chalet à Todnauberg, en Forêt Noire, lieu de vie et d’écriture du philosophe. Le souhait de Celan, le grand souhait : que Heidegger réponde à son passé nazi, à son engagement dans le national-socialisme au début des années 1930. Le poème « Todnauberg » est issu de cette rencontre, et que Labarthe analyse comme étant « à peine un poème : unique phrase nominale, hachée et distendue, elliptique, ne se formant pas, c’est non pas l’esquisse, mais le reste – le résidu – d’un récit avorté : des notes ou des notations, comme simplement griffonnées à la hâte en vue d’un poème espéré, brèves, exclusivement compréhensibles pour celui qui les a prises ou écrites. C’est un poème exténué ou, pour mieux dire, déçu. C’est le poème d’une déception : en tant que tel il est – il dit – la déception de la poésie »[11].

Un (seul) mot de Heidegger : il n’en fut rien. « Celan, le poète – et le poète juif – venait avec une seule prière, mais précise : que le penseur qui écoutait la poésie, mais aussi le penseur qui s’était compromis, fût-ce le plus brièvement et le moins indignement possible, avec cela même dont allait résulter Auschwitz – et qui là-dessus, sur Auschwitz, quel qu’ai été le luxe de ses explications avec le national-socialisme, avait (aura) observé un silence total –, que ce penseur dise un mot, un seul : un mot sur la douleur. À partir duquel, peut-être, tout soit encore possible. Non pas la « vie » (elle est toujours possible, elle l’était même à Auschwitz, on le sait bien), mais l’existence, la poésie, la parole. La langue. C’est-à-dire le rapport à autrui »[12]. Lacoue-Labarthe s’interroge sur le « mot » tant attendu par Celan. Que voulait entendre le poète : « Quel mot, pour lui, aurait eu assez de force pour l’arracher à la menace aphasique ou idiomatique (…) Quel mot aurait pu faire, soudain, évènement »[13]. Pour Lacoue-Labarthe, Celan nous a situés en face d’un mot, celui « le plus humble et le plus difficile à prononcer (…) – ce mot que tout l’occident, dans son pathos de la rédemption, n’a jamais pu prononcer, et qu’il nous reste à apprendre à dire (…) : le mot pardon ».

L’évènement de la singularité chez Celan, c’est justement, au sujet du poème « Tübingen, janvier » : détruire l’image, et avec le poème « Todnauberg » : le poème ne contient plus aucune image. N’est-ce pas, là, la définition même de la poésie, de l’essence de la poésie, c’est-à-dire quand « le poème n’est effectivement poème que pour autant qu’il est absolument singulier ».

Pour conclure, j’en reviens au texte de Jean-Pierre Lefebvre – en guise de préface au « Choix de Poèmes » publié chez Gallimard en 2004 – pour lequel la poésie de Celan répond aussi « à la provocation de l’interdit d’Adorno, en développant une poésie qui n’est pas celle de l’après-Auschwitz, mais qui est « d’après Auschwitz », d’après les camps, d’après l’assassinat de la mère, d’après les chambres à gaz (…) »[14].

25 novembre 2015 © Nathalie Riera – Les carnets d’eucharis

CONSULTER Site de l’éditeur

Editions Christian Bourgois

| © http://www.christianbourgois-editeur.com/catalogue.php?IdA=11

TELECHARGER & IMPRIMER L’ARTICLE

| © Nathalie Riera_Philippe Lacoue-Labarthe2.pdf

[1] p.17

[2] p.23

[3] p.23/24

[4] p.24

[5] p.25

■

■