04/05/2016

REVUE EUROPE - Ghérasim Luca - mai 2016

GHÉRASIM LUCA,

SUR LA CORDE

sans fin ni commencement

Dans une lettre à Max Brod en 1921, Franz Kafka écrivait : «Le désespoir qui s’ensuivit fut leur inspiration. […] (ce désespoir n’était pas quelque chose que l’écriture aurait pu apaiser, c’était un ennemi de la vie et de l’écriture ; l’écriture n’était en l’occurrence qu’un provisoire, comme pour quelqu’un qui écrit son testament juste avant d’aller se pendre, un provisoire qui peut fort bien durer toute une vie), c’était donc une littérature impossible de tous côtés, une littérature de tziganes […], parce qu’il faut bien que quelqu’un danse sur la corde ». Il fallait commencer par rappeler l’impossible : ce « toute une vie » dans et par le « provisoire » que Franz Kafka évoquait, visant autant sinon plus sa propre situation que celle de ces nombreux écrivains juifs « qui commencèrent à écrire en allemand ». Même s’il fit le choix du français et non de l’allemand comme son ami Paul Celan, on ne peut qu’associer Ghérasim Luca à ces écrivains dont le désir, selon Kafka, était fort de « quitter le judaïsme, généralement avec l’approbation vague des pères; (c’est ce vague qui est révoltant) ; ils le voulaient, mais leurs pattes de derrière collaient encore au judaïsme du père et leurs pattes de devant ne trouvaient pas de nouveau terrain. Le désespoir qui s’ensuivit fut leur inspiration. » LIRE LA SUITE :

14:33 Publié dans Europe | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

01/12/2013

Vélimir Khlebnikov

1916

■ Source photo :

C/o http://hlebnikov.com/biography

Vélimir Khlebnikov

Extrait

A Viatcheslav Ivanov

Pétersbourg, 10 juin 1909

Ô jardin des bêtes sauvages !

Où le fer ressemble à un père qui met fin à une joute sanglante en rappelant aux frères qu’ils sont frères.

Où les aigles perchent comme l’éternité sous la couronne d’un jour qui n’a pas encore connu le soir.

Où le cygne est tout semblable à l’hiver, hormis le bec automnal.

Où le cerf est pur effroi, fleuri de rameaux de pierre.

Où un soldat rasé de frais jette de la terre à un tigre parce que le tigre est plus majestueux.

Où un paon abaisse sa queue semblable à la Sibérie vue du haut d’un rocher par un jour de gel précoce, quand l’or des brûlis émaille le vert et le bleu jaspé des forêts sous l’ombre mouvante des nuages errants et quand le rocher lui-même semble être le corps de l’oiseau.

Où les grotesques poissons volants se nettoient les uns des autres de façon aussi touchante que des hobereaux du vieux temps.

Où l’homme et le chien s’assemblent étrangement dans la silhouette d’un babouin.

Où le chameau connaît l’essence du bouddhisme et réprime un sourire chinois.

Où une barbe de neige entoure la face du tigre et ses yeux de vieux musulman, de sorte qu’en honorant en lui le premier disciple du prophète nous nous abreuvons à la beauté de l’Islam.

Où un modeste oiseau traîne dans son sillage l’or du couchant auquel il a appris à prier.

Où les lions se redressent et contemplent le ciel d’un œil morne.

Où nous sentons que la honte nous gagne et où l’idée nous effleure que nous sommes plus vieux et fripés que nous ne l’avions imaginé.

Où les éléphants se contorsionnent comme des montagnes lors d’un tremblement de terre, allongent leur trompe pour demander pâture à un enfant et font écho à l’immémorial refrain : « J’ai faim ! J’ai faim ! » en bougeant leurs paupières de sages et leurs oreilles flottantes et en émettant un râle semblable à celui des pins en automne.

Où l’ours polaire chasse comme un balbuzard, traquant sa proie inexistante.

Où le phoque évoque la géhenne des pécheurs, alors qu’il fend l’eau et gémit en d’inexorables lamentations.

Où les bêtes ont appris à dormir sous nos regards impudents.

Où les chauves-souris somnolentes sont suspendues à l’envers comme le cœur des Russes.

Où une zibeline montre ses oreilles aussi délicates que deux nuits de printemps.

Où je cherche de nouveaux rythmes poétiques dont les cadences seraient des animaux et des hommes.

Où les animaux chatoient dans leurs cages, tout comme la signification dans le langage.

Ö jardin des bêtes sauvages !

D’après « Du domaine de la lumière – Choix de lettres 1909-1922»

------------------------- (p.43/44)

Vélimir Khlebnikov

■ Revue Europe, octobre 2010, n°978

-------------------------

Conjuration par le rire.

Ö ériez, rieurs !

Ö irriez, rieurs !

Ceux qui rient des rires, ceux qui rièssent rialement

Ö irriez riesquement !

Ö, des diriations surriresques, le rire des riesques rieurs !

Ö, éris-toi diriresquement, rire des rieux surriresques !

Rillasserie, rillasserie

Déris, surris, rirolets, rirolets,

Rirots, rirots !

Ö, ériez, rieurs !

Ö, irriez, rieurs !

------------------------- (p.102/103)

Généralement classé comme figure majeure du Futurisme russe, Vélimir Khlebnikov (1885-1922) peut enjamber avec aisance la clôture des commodes typologies. Éveilleur d'avenir, il fut aussi un aventurier de la «nuit étymologique», comme le nota Mandelstam qui salua en lui un des plus féconds créateurs d'images à l'échelle des siècles. Khlebnikov comparait le langage de l'homme à un sac rempli de papillons. Éternel vagabond, aiguillonné par un intarissable désir d'itinérance, ses amis à leur tour le comparaient à un héron cendré ou à quelque échassier pensif, avec son habitude de rester debout sur une jambe, ses déambulations silencieuses, ses brusques envols pour de longues migrations vers les espaces insoupçonnés du futur ou les forêts ombreuses de l'archaïque. Mais aussi bien, il pérégrina jusqu'à l'épuisement à travers la Russie, promenant partout les eaux claires de son regard et l'audace d'un esprit intrépide…

■ ICI

-------------------------

Autres sites à consulter

■ Poezibao

19:42 Publié dans Europe, Vélimir Khlebnikov | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

18/01/2012

Revue Europe, Georges Perec (Georges Perec, un regard en biais - par Nathalie Riera

Lecture Nathalie Riera

Georges Perec

Revue Europe, janvier&février 2012 – N° 993-994

Site Revue Europe/ http://www.europe-revue.net/

Georges Perec, « un regard en biais »

____________________________________________________________________________

■■■ Trente ans après la disparition de l’écrivain oulipien « à 97 % », quelles sont la place et l’importance de son œuvre aujourd’hui, dans le paysage littéraire ? Claude Burgelin, qui répond aux questions de Jean-Pierre Martin, se réjouit « de voir qu’il continue à incarner une image amicale, démocratique (je veux dire : non élitiste) de l’écrivain, celui qui ouvre large les portes de son atelier et laisse entendre que le langage est à tous, que regarder de tous ses yeux est à la portée de chacun, qu’une simple énumération peut mener à l’intelligence de la littérature et du monde ».[1]

Perec s’implique dans la masse du quotidien. Avec son premier livre « Les Choses » (1965), « chronique des années 60 » selon Gianni Celati, ce n’est pas l’intériorité de l’homme ou la psychologie du personnage qui charrie l’écriture, mais plutôt l’ouverture vers l’extériorité. Sur ce sujet, Celati précise : « Cette ouverture de champ est la question centrale de Perec. Il s’agit d’aller vers les choses et de les interroger, d’accumuler des descriptions de leurs caractéristiques. Dans ses textes tout devient important : les meubles, les ustensiles, les espaces, les catalogues de vente par correspondance, les emprunts faits à d’autres auteurs, une collection de cartes postales, un inventaire des aliments consommés au cours d’une année, ou des notes comme celles qui forment le cahier des charges de La Vie mode d’emploi et qui peuvent concerner tout ce qui tombe entre les mains, d’un bouquet de tubéreuses à une carte du Massachusetts, pour entrer ensuite mot pour mot dans les scènes du livre. L’idée est celle d’un magasin où même les objets immatériels, les souvenirs, les pensées et les rêves sont traités comme des choses matérielles, dans l’extériorité de tout ».[2] Citant l’écrivain et urbaniste Paul Virilio, c’est aussi « une façon de créer une mémoire du monde ».

L’extériorité et sa multitude de choses et d’objets, d’éléments sériels, invite à une manœuvre d’écriture dont le souci chez Perec est : non pas analyser, mais décrire, énumérer ce qui habite notre quotidien, ce « night-and-day de la vie de masse », « espace multiforme » qu’on ne se donne jamais vraiment la peine d’observer, la banalité étant toujours considérée comme désuète et sans intérêt. Mais de quelle quotidienneté est-il question ? si ce n’est « la quotidienneté inaperçue » qu’il s’agit de vraiment apercevoir, découvrir, voire même surprendre. Domique Rabaté rappelle ce que tout projet de livre chez Perec signifie, celui « de rompre un aveuglement », et en mémoire de l’écrivain, ce beau portrait de « l’usager de l’espace » : « un individu parmi d’autres qui changent de lieux, qui rêvent d’une impossible patrie, et voyagent de signes en signes. Lui le fait par l’écriture qui est peut-être la meilleure inscription possible, dans un espace à la fois mental et matériel ».[3]

Maryline Heck re-convoque l’origine du mot « l’infra-ordinaire » (inventé par Paul Virilio) : « description de ce bruit de fond de nos existences, habituellement passé sous silence » ; l’infra-ordinaire chez Perec : « Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l’interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s’il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s’il n’était porteur d’aucune information. Ce n’est même plus du conditionnement, c’est de l’anesthésie. Nous dormons notre vie d’un sommeil sans rêves. Mais où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? ». [4]

Observateur des « réalités silencieuses », Georges Perec est ce peintre du quotidien, dans son ingéniosité d’inventorier et d’inventer.

« Les textes de Perec ouvrent une partie de mon inconscient (c’est pour moi le signe distinctif de la grande littérature), à l’inverse de la plupart des livres vantés par les médias et qui, eux, le bloquent, ne sachant jouer que sur l’obsession, la peur, la rage et autres rétrécissements internes ». (« La vengeance de Perec », Pierre Furlan, p.158)

(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, janvier 2012)

PRESENTATION ■

http://www.europe-revue.net/presentation-janvier-fevrier.html

■ Imprimer

Nathalie Riera_Georges Perec, _un regard en biais__Les carnets d'eucharis, 2012.pdf

21:53 Publié dans Europe, Georges Perec, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

16/06/2011

Revue EUROPE n° 986-987 Juin-Juillet 2011 - André du Bouchet

ANDRÉ DU BOUCHET(1924-2001) compte parmi les poètes les plus marquants de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a vécu son enfance sur « fond de rumeur de langues étrangères ». Son père, Américain d’origine française, avait passé sa jeunesse en Russie. Sa mère, française, était la fille d’émigrés juifs russes qui avaient choisi « le pays de la lumière et de la liberté ». En juin 1940, la guerre et l’exode furent ressentis par André du Bouchetcomme une déchirure, avec le sentiment d’une perte irrémédiable dans l’écroulement d’un monde qu’il commençait tout juste à découvrir du haut de ses quinze ans. « J’écris pour retrouver une relation perdue », dira-t-il plus tard. L’écriture sera le seul viatique pour endosser sa condition précaire : « pour ne pas rester les mains nues, pour que mon poème serve de route à ce que je ne connais pas ». André du Bouchet produit son premier livre en 1946. Si son cheminement ne va pas sans rencontres marquantes avec des poètes de sa génération, des amitiés avec des peintres, il poursuit cependant sa route singulière. Outre ses poèmes, ses traductions — de Mandelstam et de Celan,entre autres —, pendant des années du Bouchet consigne sa recherche dans des carnets qu’il emporte toujours avec lui lorsqu’il marche dans la campagne du Vexin et de la Drôme. S’il noircit des milliers de pages c’est dans l’espoir de prendre langue avec le monde. Son expérience devient celle d’un réel qui ne se laisse pas saisir mais sur lequel il est possible de prendre appui. André du Bouchet débarrasse la langue de ses oripeaux et s’avance vers la nudité. Il voudrait « peser sur chaque mot jusqu’à ce qu’il livre son ciel ». Sa poésie agit en aérant la parole : « ce qui aère la parole oblige à en sortir aussi vite qu’on y sera entré », dit-il. Dans un équilibre toujours instable entre dispersion et cohésion, son œuvre accorde une grande place à la force motrice du vide, à l’espacement qui sépare et relie. Pour André du Bouchet, tout doit rester ouvert : « Je ne voudrais pas que le langage se referme sur moi. Je ne voudrais pas que le langage se referme sur soi. »

89e année / n° 986-987 Juin-Juillet 2011

22:01 Publié dans Europe, REVUES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

06/03/2010

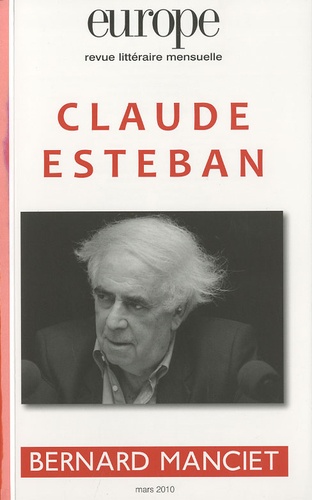

Claude Esteban - Bernard Manciet (n°971, mars 2010)

CLAUDE ESTEBAN (1935-2006) est l’un des poètes majeurs de notre temps. Dans sa quête toujours renouvelée d’un dialogue entre l’univers des signes et la saveur concrète du monde sensible, son œuvre nous touche par sa limpidité et sa nudité sincère. Placée sous le signe de l’alliance mystérieuse d’une plénitude et d’un manque, elle dit à la fois l’impermanence et la splendeur des choses. Même quand elle nous parle du malheur et de l’inconsolable chagrin, c’est avec une délicatesse et une pudeur qui donnent aux mots leur plus grand pouvoir de suggestion, et à l’émotion sa plus durable intensité. Claude Esteban fut aussi un prosateur admirable.

Comme l’écrit ici même Jacques Dupin : « En prose, qu’il s’interroge sur l’art ou sur la poésie, il est porté par un lyrisme très surveillé, une ardeur empreinte de sévérité dont sa phrase s’allège en développements ondoyants et précis qui atteignent le grand style, sans complaisance ni affectation. Les poèmes en revanche restent au contact d’une réalité immédiate, d’une pauvreté familière attentive aux créatures les plus petites et les plus proches. Ils se gardent d’élever la voix pour écouter le battement d’une vérité intérieure. Deux visages d’un être divisé, deux faces complémentaires séparées par un ravin, un gisement de silence d’où Claude Esteban tirait la richesse, la justesse de sa poésie. » LIRE LA SUITE

17:39 Publié dans Europe | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook