Nathalie Riera

______________

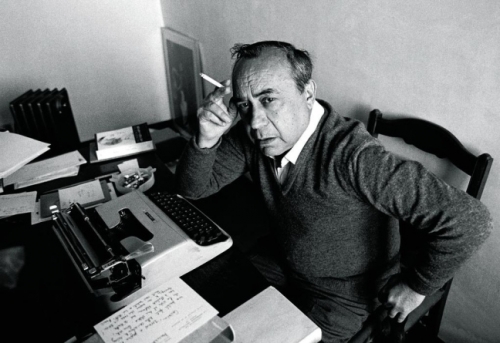

[Leonardo Sciascia. Une « expérience d’écrivain en province »]

Leonardo Sciascia | Editions Nous, 2021

■■■

Leonardo Sciascia (1921-1989) ne saurait être vu sous le prisme réducteur d’un écrivain provincial, mais bel et bien un écrivain enraciné dans sa Sicile natale jamais quittée, ou si peu, la Sicile soufrière – l’écrivain est fils et petit-fils de mineurs de souffre –, précisément Racalmuto, dans la province d’Agrigente, sur la côte sud-ouest. Autre lieu tout aussi mémorable dès la plus tendre enfance, loin de « l’âcre exhalaison du soufre en combustion », celui du lieu-dit La Noix, où Sciascia passera ses plus belles vacances ; un lieu de villégiature mais aussi de prédilection pour l’écriture, « tous mes livres ont été écrits dans ce lieu », livres que l’écrivain estime « consubstantiels : aux paysages, aux gens, aux souvenirs, aux affections. » Sur la question de son profond enracinement en province, à l’occasion d’un entretien, il répondra qu’« il est tout à fait de bon sens que l’écrivain vive dans l’environnement humain qu’il connaît le mieux, qu’il donne témoignage d’une réalité à laquelle il est lié par le sentiment, la langue, les habitudes, et dont aucun mouvement, aucun pli, aucune nuance ne lui échappe. »

Sciascia, « une des figures centrales de la littérature “engagée” en Italie – et l’une de ses voix polémiques les plus lucides et précieuses », peut-on lire sur la quatrième de couverture du tout récent Portrait sur mesure paru aux éditions Nous. La traduction des textes et la présentation de l’ensemble assurées par Frédéric Lefebvre, l’ouvrage rassemble un bouquet d’articles et d’essais, dont la plupart ont été écrits pour le journal L’Ora. Si certains textes relèvent de l’autobiographie, d’autres ont particulièrement trait à la Sicile, à son histoire, à ses traditions religieuses, à son immanquable mafia – sujet dont Sciascia a consacré une série de textes, tout en soulignant la complexité du phénomène. Il faut savoir que l’île aura été marquée par plusieurs événements insurrectionnels depuis le XIIIe siècle jusqu’à l’unification italienne (le Risorgimento en 1861), où aurait émergé la mafia.

Avec son texte « La grande soif », écrit à l’occasion du film documentaire de Massimo Mida, l’écrivain rend compte de cette Sicile devenue aride, en proie à la technique et au rêve de l’industrialisation : « L’île a tellement de problèmes. Mais ils sont presque tous liés au problème de l’eau. L’eau disputée jusqu’à la violence et au crime. L’eau qui se perd dans les méandres de la bureaucratie et de la mafia. » … « Le manque complet d’eau a presque vidé de ses habitants le village de Capparini… » … « Licata est la ville la plus assoiffée d’Italie » … « L’eau manque parfois jusqu’à 30 jours de suite. » … « Et voici Palerme, une ville qui était suffisamment approvisionnée […] par l’aqueduc de Scillato et qui manque aujourd’hui terriblement d’eau, en particulier dans les quartiers populaires. » … « Le peu d’eau qui existe est hypothéqué par la spéculation, la violence, le jeu profitable de la revente. Un bien public parmi les plus indispensables est soumis à l’abus, à l’affairisme, au caprice, à la mafia […] ».

En 2003, l’île continue encore à pâtir de cette pénurie, « pénurie d’eau chronique » relate l’hebdomadaire italien L’Espresso, célèbre pour ses enquêtes et ses dossiers sur les scandales économiques et politiques. « Une situation qui profite aux “porteurs d’eau” comme à Cosa Nostra. » Insuffisance des réserves d’eau pour lutter contre les incendies, c’est souvent qu’on laisse alors brûler les forêts ! En 2005, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée, avec pour slogan emblématique Chi ama la vita, non spreca l’acqua (qui aime la vie, ne gaspille pas l’eau). Prise de conscience des habitants sur les problèmes de leur environnement ? Certainement, car depuis ces cinquante dernières années diverses réflexions et actions sont menées, en partie par les mouvements écologistes et les associations syndicales, l’opinion publique se montrant de plus en plus soucieuse des enjeux environnementaux. Mais tout comme Leonardo Sciascia ne faut-il pas s’interroger plus justement sur le « système social sicilien »[1] et ses dysfonctionnements, ainsi que sur l’impuissance des pouvoirs publics, et tenir compte également des mutations culturelles, économiques et sociales.

Parmi les autres sujets de Portrait sur mesure, dans « Le Sicilien Ibn Hamdis », si Sciascia revendique d’être Sicilien, il ne supporte guère ce stupide distinguo qui sépare la Sicile de l’Italie, cette démarcation entre être Sicilien et être Italien, « nous sommes des italiens d’une île qui a une histoire en partie différente de celle de la péninsule italienne ». De surcroît, Sciascia a toujours été soucieux de l’apport de la civilisation des Grecs et des Arabes en Sicile. La Sicile au Moyen Âge sous la domination musulmane est un fait civilisationnel qui tient à cœur l’écrivain, nous rappelant qu’au temps de l’Antiquité « les Grecs ont été comme chez eux en Sicile […] et de même, plus tard, les Arabes ([…] Et les Grecs et les Arabes […] sont encore dans le sang et dans les pensées des Siciliens. » Racalmuto vient de l'arabe Rahl al-mudd.

Hommage est aussi rendu au géographe et cartographe marocain Al Idrissi qui s’installe à Palerme où il rejoint la cour du souverain normand Roger II de Sicile, pour lequel il va travailler sur la réalisation d’un ouvrage connu sous le nom de Livre de Roger. L’ouvrage, composé de plus de 70 cartes qui représentent le monde, est reconnu selon Sciassia comme « une des œuvres géographiques les plus scrupuleuses et relativement fiables du Moyen Âge, et peut-être la plus aboutie ».

Autre moment clé de Portrait sur mesure, celui du texte « Un aveugle demande la lumière électrique », écrit à la suite d’un congrès qui s’est tenu sur trois journées en avril 1960 à Palma di Montechiaro, sous la direction du sociologue militant Danilo Dolci ; un évènement de toute importance, essentiellement centré « sur les conditions de vie et de santé dans les zones sous-développées de la Sicile occidentale ». Parmi les communications du congrès, Sciascia souligne celles de l’écrivain Carlo Levi, du professeur Ettore Biocca, du sénateur Simone Gatto… tous mobilisés, « parmi les paysans et les mineurs de soufre de Palma », à prendre fait et cause contre les conditions hygiéniques et sanitaires des plus déplorables. Sciascia retranscrit l’enquête du professeur Silvio Pampiglione qu’il juge comme « la plus importante contribution de la science médicale aux travaux du congrès ». À la même époque, Robert Guillain[2], dans son article paru dans le journal Le Monde, avait comparé Palma di Montechiaro à la Chine d’avant Mao Tse-Toung.

Palma di Montechiaro, c’est aussi la ville du Prince de Lampédusa, Giuseppe Tomasi, celui qui dans son célèbre roman Le Guépard, publié à titre posthume, dépeint en observateur avisé la Sicile des années 1860. Le livre est jugé par Sciascia comme « une sorte de 18 avril 1948 », une date en référence à la victoire de la Démocratie Chrétienne lors des premières élections générales de la jeune République italienne. Le Guépard « marque la fin du néo-réalisme, de cette littérature d’opposition, et la victoire de valeurs purement littéraires sur des valeurs idéologiques et d’opposition, auxquelles nous croyons que l’art de notre temps est voué, en particulier dans la situation actuelle de l’Italie : c’est pourquoi il représenterait la fin d’un pacte, hérité de l’histoire, entre les intellectuels et les classes populaires. »

Le néo-réalisme italien, né dès la fin du fascisme, est « une façon nouvelle d’intégrer la réalité dans l’art », « est donc la forme de l’opposition dans l’art ». Ce phénomène d’avant-garde culturelle est fortement ressenti par les artistes et les écrivains de l’époque. Sciascia écrit à ce propos : « En 1945, à la libération de l’Italie, une nouvelle génération d’écrivains eut la révélation de ce que l’Italie était en vérité : pas seulement un pays blessé par vingt ans de dictature puis dévasté par une guerre, mais un pays de pauvres trop pauvres et de riches trop riches, un pays de malins trop malins, d’hypocrites trop hypocrites ; un pays d’analphabètes, de conformistes, de soit-disant hommes d’ordre ; un pays arriéré techniquement et moralement, tenu à l’écart des grands courants de la pensée humaine et du progrès civil. Un pays qui déjà avec Francesco Crispi, un homme d’État qui venait d’un bourg comme Ribera, où on comptait alors plus de morts de la malaria que de fraises ; qui déjà avec Francesco Crispi avait entamé ses aventures coloniales coûteuses et tragiques, en laissant derrière lui les problèmes de l’Italie du sud, bien plus urgents et pesants. Cette Italie qui se cachait et se cache encore derrière les écrans de fumée de la rhétorique ; cette Italie que les imbéciles et les fourbes s’efforcent encore de cacher (et à ce propos : quand une alliance se forme entre les imbéciles et les fourbes, faites bien attention que le fascisme est aux portes). Cette Italie, les jeunes écrivains et artistes voulurent la porter à la conscience de la nation, avec toutes les souffrances, les misères, les injustices, les aveuglements dont elle était prisonnière. »

« Découvrir ou redécouvrir Sciascia » finalise le recueil Portrait sur mesure, en retraçant le parcours d’un écrivain qui, après la mort de Pasolini, est devenu « un des intellectuels les plus observés en Italie. »

© Nathalie Riera

Les Carnets d’Eucharis, 26 avril 2021.

[1] « L'aggravation des problèmes d'environnement dans les pays méditerranéens : l'exemple de la Sicile » par Gérard Hugonie, Sedes, Paris – L’information géographique n°5, 1999. https://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_1999_num_63_5_2667

[2] « Palma di Montechiaro, ou la ville pourrie » par Robert Guillain, Le Monde, 15 septembre 1960.

https://www.lemonde.fr/archives/article/1960/09/15/iii-palma-di-montechiaro-ou-la-ville-pourrie_2107444_1819218.html

Les camions étaient présents dans un livre récent de James Sacré, America solitudes

Les camions étaient présents dans un livre récent de James Sacré, America solitudes