18/02/2010

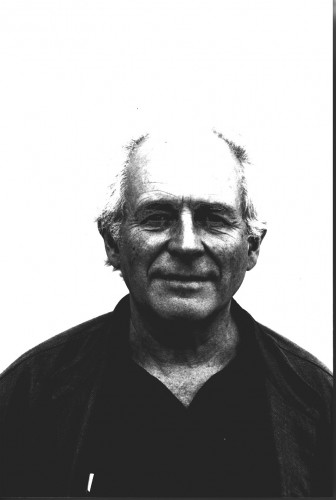

Ces éclats de liberté de Daniel Blanchard

NOTE DE LECTURE

Claude Darras

« Ces éclats de liberté »

Daniel Blanchard

Quand la parole devient chant…

Le lecteur doit être prévenu : il pénètre ici dans le royaume de la littérature véritable, sans concession, avec pour seule loi interne la nécessité d’écrire et d’atteindre, à travers le verbe, à une authenticité indéniable. J’ose dire que c’est l’équivalent littéraire de la peinture, de la musique, au sens où, selon les exercices les plus authentiques de ces disciplines, ne priment plus la narration ou l’intrigue, mais le style, la qualité de l’émotion et la lucidité de la pensée. Malgré les apparences, « Ces éclats de liberté » a été écrit à deux mains, à l’exemple des partitions de piano. La ligne, récitatif ou mélodie verbale, s’étire en prenant appui sur une basse continue, l’accompagnement de la main gauche en somme, qui bat les périodes et les destinées comme on le dit des cartes.

Arrivé aux dernières longueurs du chemin de sa vie, Émile, le narrateur, se retourne. Il traverse la forêt de sa mémoire à rebours. Parfois il revient sur ses pas afin de recouvrer le présent de sa narration (nous sommes en 1987 au cœur du pays poitevin). Issu de « paysans néolithiques », ainsi nomme-t-il ses ascendants de la vallée de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), cet intellectuel remuant devenu typographe-correcteur d’un quotidien parisien tente de répondre aux interrogations de son propre parcours et de comprendre le monde et les gens qu’il y a côtoyés.

La rétrospection est servie par une géniale argumentation qui repose sur deux faits distincts. D’une part, un des principaux personnages, Geoffroy Rizzi, artiste hors les normes, est calqué sur un autre Geoffroy, sculpteur du XIIe siècle celui-là dont la collégiale Saint-Pierre à Chauvigny (Vienne) conserve les chapiteaux historiés : la rébellion les rassemble tous deux. D’autre part, le journal intime de Lucien Négrel, historien d’art et pianiste inspiré des années 1920, révèle à Émile la métamorphose inattendue de son mentor en véhément militant du Parti communiste qui rejoignit le maquis alpin en 1943. À partir des individus qu’il manipule, Daniel Blanchard trame un tissu narratif d’allusions et de correspondances extrêmement profus et vertigineux qui nous amènerait, pour peu que nous ayons lu ses autres textes, à conclure qu’il est sans conteste le narrateur et que Lucien est son propre père. Mais les histoires des uns et des autres s’emboîtent mal. En dépit de l’ambiguïté autobiographique, l’auteur se livre presque complètement d’un bout à l’autre de ce récit existentiel. Et les lecteurs voudront mieux connaître le philosophe insurgé (il écrivit sous le pseudonyme de Pierre Canjuers) qui se lia quelque temps avec Guy-Ernest Debord, écrivain et cinéaste, critique de La Société du spectacle (1967) et initiateur de l’Internationale situationniste (1957). Qu’ils s’attachent aussi à découvrir le poète des « Cartes » (1970, Mercure de France) qui suscita l’intérêt de Francis Ponge et d’André du Bouchet.

« Clair comme du Voltaire, touffu comme du Montaigne, nerveux comme du La Bruyère », nul doute que Daniel Blanchard ait fait du triple commandement de Gustave Flaubert la loi d’une œuvre inclassable et multiple. Chez lui, en effet, la phrase est souple, incertaine, presque tremblée. Elle n’a pas de centre visible ou de point d’équilibre. Sa pensée rameute avec maestria l’incertitude des souvenirs, la fragilité des succès, l’obsession des rancœurs, l’ironie des regrets et ajoute une infinité de lignes de fuite aux jeux de la perspective narrative déployée entre Alpes et Poitou : l’art et la politique, le jazz et l’amitié, Auschwitz et l’enfance, Mai 68 et l’Europe de l’Est, la nature et la poésie, les illusions de la conscience et l’imposture de la civilisation. La parole, ici, devient chant et les images épousent les formes imprévisibles des mots. C’est une parole unique, à plusieurs hauteurs, qui s’enroule et se déroule telle une flamme, un embrasement qui est un combat, aux différents degrés de la réalité sociale, poétique et spirituelle.

© Claude Darras, février 2010

l’une et l’autre édition, 2009

Florilège

Si ce souvenir est resté si aigu, c’est qu’il se surimpose à une image qui devait me hanter déjà et qui me hante toujours, celle d’Herbez désert, abandonné. En un sens, ce jour-là, depuis le tournant du chemin, je découvrais le hameau abandonné, mais c’était moi qui l’avais abandonné, moi qui ne l’habitais plus et, donc, n’habitais plus nulle part. C’était moi que je voyais, là-bas, de l’autre côté de la combe, déshabité, et dans ma tête ce bégaiement de porte qui bat. Oui, ce jour-là, je me suis dit « Je suis une porte qui bat sur le vide ».

Dans « Ces éclats de liberté », l’une et l’autre édition, 2008

"Il y avait… le bruit de cataracte du temps.

‘Jamais plus nous ne boirons si jeunes.’"

G.-E. Debord. Panégyrique

La conversation, qu’il faudrait presque entendre ici au sens originel de « vie partagée », car elle constituait comme l’accomplissement voluptueux de l’amitié, Debord la vivait comme une dérive verbale, l’expérimentation ludique, à plusieurs, d’idées, de mots, de fantaisies nouvelles – et quiconque l’a fréquenté sait à quel point sa présence et ses propos catalysaient chez ses interlocuteurs amis l’imagination et ses expressions les plus dégourdies. Avec l’adversaire déclaré, en revanche, la discussion tournait à un autre jeu, « le match de boxe », disait-il, mais il s’agissait plutôt de combat libre car il recourait alors, pour vaincre, à tous les moyens, y compris l’argument le plus bassement personnel.

Dans « Debord, "dans le bruit de cataracte du temps" » (2005),

suivi de "Préliminaires pour une définition de l’unité du programme révolutionnaire", par G.-E. Debord & P. Canjuers (1960),

augmenté d’un "Post-scriptum" (2004),

Sens & Tonka éditeurs

Le jour décline de minute en minute, déjà il ne comble plus l’espace, le jour baisse comme gagné par cet appesantissement de tout. Très vite approche le moment où il s’épuise, où sa lumière ne porte plus, comme une eau trop mince, trop basse, une vague brisée, étale, une étoffe trop usée, elle perd, cette lumière, de minute en minute, la force de sertir les formes, son mordant, elle lâche, elle défaille, elle se retire des choses. De seconde en seconde, comme si c’était le jour qui les avait tenus dressés, distincts, dans l’espace, le tranchant des herbes, les feuillages, le faîte d’un toit, toutes ces longues stries qui échelonnaient les lointains, se brouillent et s’abîment dans la masse de l’ombre.

Dans « Ici », Sens & Tonka éditeurs, 2001

« L’homme se sentirait trop seul,

s’il n’y avait pas les poches. »

Silvio d’Arzo

Sur tout écrit d’un inconnu, ses premiers lecteurs jettent d’abord un regard défavorable. Son auteur est présumé coupable. Tout ce qu’il écrit peut être retenu contre lui, et seulement contre lui. L’acharnement à travailler et à publier, la multiplication des actes délictueux, des pièces à conviction et donc des chefs d’inculpation possibles vise ce miracle : obtenir la présomption d’innocence. Et il arrive qu’on l’obtienne. Mais comme il s’agit d’un miracle, très vite un culte s’instaure. Les dévots affluent, les femmes se pâment au moindre mot du miraculé, les savants scrutent les arcanes du génie. Non, ce que l’écrivain n’obtiendra jamais c’est d’être reconnu comme un simple être humain qui s’adresse honnêtement à ses semblables. Mais lui non plus ne l’entend pas de cette oreille.

Dans « Vide-poches », Sens & Tonka éditeurs, 2003

14:56 Publié dans Claude Darras | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.