Rechercher : martine konorski

Note de lecture : Fusées & Paperoles

Note de lecture

par Nathalie Riera

Un écrivain & un journal anthologique

« (…) lisant, cessant de lire, relisant et écrivant, je sors de moi-même, de l’emphase et de l’éternel reportage. Je lève et je baisse les yeux, je suis soudain très jeune ou très vieux, je suis sans regret. J’entends les mots, les phrases, j’entends autre chose. Et c’est toujours, à chaque reprise du livre, à chaque nouvelle lecture, un état neuf du langage qui se dessine, un espace de plaisir qui se crée ».

Dans « La Quinzaine Littéraire » de janvier 1996, Gérard Noiret présente Pascal Boulanger comme « lecteur de Nietzsche (…) de Joyce, de Clément Rosset, mais aussi des poètes comme Pleynet ». Par ailleurs, de Serge Martin on peut lire : « bibliothécaire, poète, lisant, faisant tel jour ceci ou cela… », et aussi, lors d’un entretien en 2005 : « solitaire intempestif en bute à bien des incompréhensions mais une force incommensurable semble tenir son aventure d’écrivain dans une tension vive entre une joie inextinguible et un prophétisme nourri de fusées ».

Fameuses fusées qui pourraient aussitôt nous interroger sur l’auteur dans sa manière de nous ouvrir sa bibliothèque en homme d’esprit, autant qu’un certain Baudelaire n’a-t-il pas écrit une partie de ses « journaux intimes » dans le recul nécessaire pour un ton le plus détaché. Car, ici, aucune place à la polémique mais plutôt à une critique qui se veut sans concessions.

Patiente traversée de « la masse des pratiques poétiques contemporaines en France » souligne Claude Minière, pour l’auteur des Fusées ξt Paperoles ce n’est pas tant de savoir si une œuvre est poésie ou prose. Dans un entretien avec Philippe Forest, pour la revue Art Press en avril 2008, Pascal Boulanger précise :

« Dans mon livre, précise t-il, j’appelle poésie les textes qui fondent l’Histoire. Tenter une fondation poétique de l’Histoire avec ses débâcles et ses joies intimes, c’est ouvrir un monde – un présent du monde – qui marque un acte de rupture radicale avec la logique meurtrière des communautés ».

L’écriture comme moyen ou mouvement de « prendre l’initiative sur le chaos du réel » est une manière de déjouer - « là où triomphe le discours des experts » - le nihilisme contemporain. Pascal Boulanger n’est pas homme à se détourner du réel, mais bel et bien « de prendre en charge ce que l’on sait de lui ». Et cette aventure – qu’elle soit un tressage de joie et de douleur, de grâce et de violence – que peut-elle être vraiment si ce n’est « ma propre connaissance du pire et mon chant du oui », ou chant de l’affirmation.

Fusées ξt Paperoles n’est-ce pas l’aventure d’un livre qui nous invite à la rencontre d’autres livres, ou plus exactement d’autres voix, et plus précisément encore de ce qui pousse en avant et non ! à ce qui nous cloue dans une complaisance victimaire à se laisser périr.

La somme de livres et leurs auteurs (plus d’une centaine) que Pascal Boulanger a choisi de chroniquer peuvent converger et diverger, s’opposer et se mêler, ce que Fusées ξt Paperoles me fait entendre, entre autre, c’est cette question déterminante et cruciale : Que signifie vivre ? et à laquelle Nietzsche répondait : « cela veut dire : rejeter sans cesse loin de soi quelque chose qui tend à mourir ». Le poète est le sage qui parle, se définissant lui-même comme « Etranger au peuple, et cependant utile au peuple » nous dit encore le philosophe prussien, mais utile dans quelle mesure ? Hors du contemporain que peut nous proposer le poème si ce n’est d’être porteur de questions. Ainsi, Fusées ξt Paperoles ne soulève t-il pas une toute autre interrogation autour de l’exercice de notre esprit critique qui, selon Nietzsche, est la preuve d’une bonne santé, « que des forces vivantes en nous sont à l’œuvre prêtes à faire éclater une écorce ». Pascal Boulanger est surtout et avant tout un écrivain en faveur de la critique. Et en tant que critique, Pascal Boulanger n’accuse pas, mais détourne son regard de toutes les vaines espérances. C’est en poète lucide que son cœur et sa raison se laissent vibrer et traverser, loin de la foule et de ses comédies barbares.

Dans L’art de l’éphémère (Figures de l’art 12), Alicja Koziej range Pascal Boulanger parmi les poètes majeurs du XXème siècle, citant Jules Supervielle, Pierre Reverdy, Saint-John Perse, Philippe Jaccottet, André du Bouchet.

« Allègre traversée de la littérature », selon les termes de O. Penot-Lacassagne, pour ma part, j’y ajouterai : vivante traversée d’un écrivain confronté à l’amer du quotidien, mais dont l’art n’est pas de donner libre carrière à l’aphasie et au vide anémiant, mais de convoquer avec joie et rage le sum, ergo cogito : cogito, ergo sum (Je vis encore, je pense encore : il me faut encore vivre, car il me faut encore penser).

©Nathalie Riera

19 Septembre 2008

(Tous droits réservés)

A propos de Fusées ξt Paperoles

Les sites qui accueillent l’auteur et son livre

Chez Alain Veinstein – France Culture – 20 juin 2008

Quelques poèmes en ligne

Extrait

Feuilles d’herbe (…) de Whitman ou le matérialisme comme poésie grandiose : Suis, pour tout dire, imprégné de matérialisme… Je crois à la chair, ses appétits,/Voir, ouïr, toucher sont des miracles, pas une particule qui ne soit miracle. Voici donc un inventaire inépuisable, qui marque une faim féroce, une présence dans son élan et sa variété. Plus question de dormir ou de s’installer dans les théologies de l’absence. Le poème de Whitman s’impatiente, se dresse, flâne, circule, défend l’Amérique et sa démocratie. C’est bien simple, il n’y a rien à jeter dans cette œuvre totale et il faut lire ces Feuilles d’herbe à ciel ouvert, en toute saison de chaque année. Dieu déteste les tièdes et ça se passe ici et maintenant, ça se situe toujours dans le « oui ».

(…)

Van Gogh en 1888, au moment où il peint ses éblouissantes Nuits étoilées, confie à sa sœur depuis Arles : As-tu déjà lu les poésies américaines de Whitman… Il voit dans l’avenir et même dans le présent, un monde de santé, d’amour charnel et franc, d’amitié, de travail avec le grand firmament étoilé, quelque chose en somme qu’on ne sait appeler que Dieu et l’éternité remis en place au-dessus de ce monde. Le drame est donc ailleurs : dans la profusion inouïe et nous ne savons où tourner la tête tant nous sommes sollicités. Whitman en France ? Mallarmé, hélas : Qui l’accomplit, l’écriture, intégralement se retranche ? Dans Feuilles d’herbe au contraire, le soleil aboie plus fort qu’un chien. On entend tous les vents, les cris effacés du silence. Le ciel surgit au cœur de Manhattan, chaque pli inonde l’horizon, chaque brin d’herbe est une chevelure à porter le feu. Voilà une vie où la mort ne compte plus, voilà un seul filament de soie et tous les possibles. On est soulevé par la musique de ce vers long, par les éclats qui surgissent. Tout accès est donné et on va partout. On est dans la marche, pas dans un laboratoire, et dans la nappe lumineuse du temps délié. Tout est là et il n’y a plus qu’à se jeter à genoux. Appétit et santé, roses brûlantes et allégresse. Simplicité lyrique et enchantement. Présence et volupté de l’instant. Quant à toi, la Mort, toi la mortalité aux bras amers, tu perds ton temps à essayer de me faire peur.

« L’amour de la langue »

(P.124)

Ouvrages publiés

Septembre, déjà - éd. Messidor, 1991

Martingale - éd. Flammarion, 1995

Une action poétique de 1950 à aujourd’hui - éd. Flammarion, 1998

Le bel aujourd’hui - éd. Tarabuste, 1999

Tacite - éd. Flammarion, 2001

Le corps certain - éd. Comp’Act, 2001

L’émotion L’émeute - éd. Tarabuste, 2003

Jongleur - éd. Comp’Act, 2005

Suspendu au récit...la question du nihilisme - éd. Comp’Act, 2006

Dernières parutions :

Fusées et paperoles - Act Mem, 2008

Jamais ne dors - Corridor bleu, 2008

Et à paraître :

Cherchant ce que je sais déjà - L’Amandier, 2009

Un ciel ouvert en toute saison – éd. D’Ici et ailleurs, 2009

03/10/2008 | Lien permanent

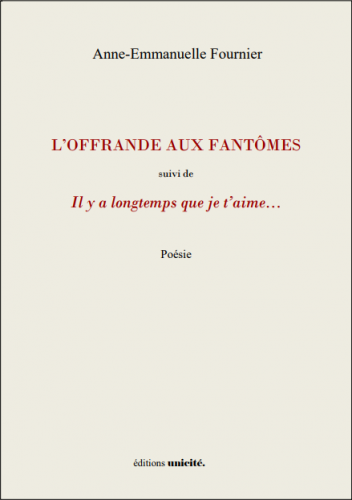

Anne-Emmanuelle Fournier

Une lecture de Gaël de Kerret

___________________________________

Anne-Emmanuelle Fournier

L’OFFRANDE AUX FANTôMES

SUIVI DE

Il y a longtemps que je t’AIME

[Editions Unicité, 2022]

■ © Anne-Emmanuelle Fournier

Commençons, peut-être, par interroger ce double titre. La seconde partie est-elle vraiment un ajout ou une suite ? En réalité, j’ai ressenti cet ouvrage comme un chiasme, dont l’inclusion centrale est un poème isolé qui a pour rôle de transformer toute l’aspiration de la première partie en Réalisation finale.

Il est aisé de rentrer dans la première partie : ces « carrés » de prose nous placent dans une géographie par le mot. Le mot fait l’espace. Le lecteur s’y rend comme si c’était aussi un peu le sien. Les phrases sont courtes, prévenant toute tentation discursive. Ne reste que le primat de la sensation, comme un envol de l’initiation de l’auteure vers la science des vivants.

Le mot, disais-je, détaille la géographie, mais il détaille aussi les bruits quotidiens, non comme une lassitude potentielle, mais comme le sentiment d’un trésor qui est encore questionnement. Ces bruits sont entendus sans tout-à-fait être dans l’Entendement, en cohérence avec la conscience d’un sujet encore enfant au début de ce livre.

Le lecteur reste alors bouche bée devant ce que l’auteure/jeune fille appelle pudiquement « le vieil homme » qui lui enseigne tout, mais « ne reparaîtra plus ». Cet homme vieux de deux millions d’années – comme l’écrivait Carl Gustav Jung – parle la langue des oiseaux, car les Anciens transmettent non ce qu’ils disent, mais ce qu’ils sont. Puis vient l’impressionnisme de l’été. Tourisme nostalgique maintes fois réitéré en littérature ? Sauf que des mots tels que « la piscine municipale » nous empêchent résolument de fuir vers le faux et enterrent tout embourgeoisement du discours. Et l’on se demande si l’exactitude des mots ne cache pas une aspiration qui ne peut encore se dire.

Cependant, la petite fille grandit et veut prendre sa place dans ce monde. L’état de tension entre le bruit banal et l’homme vieux de mille ans ne cache plus qu’un sens de vie est en train de se constituer. Cette question du Sens est prégnante dans ce livre. Depuis que Copernic nous a dit que la terre n’était plus au centre de l’univers, l’homme baroque, avec Caravage, est devenu ombre et lumière se posant la question du sens de sa présence dans l’univers. Alors, dans la nuit qui est forcément nuit éveillée, l’adolescente cherche à découvrir la lumière qui habite les ténèbres. Même la pluie qui affole les 'raisonnables' est pour elle l’expression de la liberté « qui ruisselle par tous les pores de la nuit ». D’autres nuits, il y a même des étoiles dans cette marche que jonchent tant d’obstacles. Ces étoiles sont la métaphore du chemin « vers une source ». Elle sait la source, mais elle ne la connaît pas. Ce sera dans le quotidien du mot que se recueillera le sens : « Une pliure du multivers où tu réponds au téléphone, sarcles tes parterres ». On trouve en ce processus les trois acceptions du mot sens en français : sensation, direction, signification ».[1] Pour François Cheng, on glisse alors subtilement vers le Yi puis le Yi King comme « accord, entente communion ». Pour l’auteure en quête d’initiation, c’est là le plus important. Elle voit l’agitation des touristes, mais « rien de tout cela ne parvient jusqu’au ventre de pénombre de la maison, où la grand-mère attend. »

Puis la femme advient dans son statut d’adolescente, qui parvient à s’aimer par le tissu enveloppant son corps, donnant au « rêve de soi » la beauté exemplaire. À cet âge, parce qu’elle a pris l’univers comme amant, elle sait ce que veut dire : « partager un plat odorant à l’ombre d’un platane », avec les « valides et les fracturés ».

Fracturés ? Quand il lui est donné de voir les morts malgré tout, les rôles sont étrangement renversés : ce sont les vivants les crucifiés. Preuve en est : son lieu de visions, d’odeur et d’intangible, son topos de la Lumière spirituelle est dorénavant une pancarte : À vendre. Oui, les choses passent, mais la Lumière n’est pas à vendre. Les armoires, les lits sont médusés face à ce qui va être leur drame absolu, mais l’enfant d’autrefois s’approche du piano pour un dialogue avec les morts car elle sait « qu’ils rêvent ». Soudain monte en elle l’exigence d’une décision. La méditation doit faire place à la résolution, sous peine de rejoindre ces morts.

Cette résolution est le Kaïros du livre : ce poème adressé directement à l’homme de sa vie avec qui elle va pouvoir exercer chez elle, pour elle, toutes les visions recueillies de l’enfance. À cause de cette métanoïa du chiasme, il fallait changer d’écriture. Ce sera donc de la poésie (librement) versifiée, dans laquelle le mot isolé est roi de prophétie, parce que l’auteure sait que la poésie est création au sens du poïein grec. En 1951, le philosophe Martin Heidegger commente ainsi ce que devrait être la poésie :

« Poétiquement habite l’homme sur cette terre. Dans quelle mesure l’homme habite-t-il poétiquement ? S’il habite ainsi, c’est qu’il parle... que pouvons-nous faire pour sauver le Poème de son manque de pays ?

Libérer la poésie de la littérature, c’est une chose.

Il faut sauvegarder la terre dans son intouchable source à partir du Haut-jeu entre les divins et les mortels, pour ce jeu même. » [2]

C’est ainsi que je définirais la poésie d’Anne-Emmanuelle Fournier : mots rendant sacré le quotidien, sacrés les changements de statut de l’enfant né à la vie, mots qui donnent la verticalité du « Haut-jeu entre les divins et les mortels ». C’est un quotidien semblable à l’épi de blé surgissant de terre, porteur de tant d’archétypes immémoriaux. Renversement ici encore : dans cette partie placée sous le signe de la chanson traditionnelle À la claire fontaine, c’est l’enfant qui enseigne : « cet amour est plus grand, plus ancien que tout ce que je crois être ». Il enseigne par le « désir de parole », écrit l’auteure, et non par la « langue domestiquée ». En archê ên o logos : à l’origine était la parole, écrit le Prologue de Saint Jean. Et du côté de la fin, les rêves montrent que l’âme continue son travail, que la Lumière continue son travail malgré l’extinction de la forme, ce que l’auteure dit par ces mots : « Lorsque le temps aura dissout mon nom sur mes propres lèvres ».

Chacun des poèmes de ce dernier temps du recueil commence par « Je pourrais vivre ». Cette anaphore m’a rappelé la structure du poème « Liberté » de Paul Éluard, extrait de Poésie et Vérité et par exemple fiévreusement mis en musique par Francis Poulenc dans Figure humaine. L’apostrophe d’Éluard résonne : j’écris ton nom, j’écris ton nom, j’écris ton nom : liberté ! On peut penser qu’Anne-Emmanuelle Fournier, qui témoigne en réalité d’une double mise au monde, pourrait faire sienne cette déclinaison : mon enfant-liberté, j’écris ton nom.

[1] François Cheng, Cinq méditations sur la beauté, Albin Michel, 2006, p.35

[2] Revue Obsidiane, « Heidegger » 1982, p. 145. Cette prise de parole prend place lors d’une lecture de poèmes à Bühlerhöhe, ville d’Allemagne près de Baden-Baden.

12/02/2023 | Lien permanent

Petit traité d'ontologie nomade

Gérard LARNAC

Ecrivain

(Né en 1960 à Fleurance, Gers)

L a t e n t a t i o n d e s

d e h o r s

©Photo privée

Peut-être que pousser et reverdir chaque année, pour un arbre, est sa façon de s’interroger sur son être profond. L’homme, lui, a toujours besoin de s’écarter, d’entrer dans la distance pour se demander : « Qu’est-ce que mon être ? » On aurait envie de lui dire : « Contentes-toi donc de pousser ! »

La ligne du dehors : pour une ontologie nomade

LA TENTATION DES DEHORS

Petit traité d’ontologie nomade

Quelques mots de l’auteur :

Vis-à-vis du cirque littéraire-universitaire-médiatique, j'ai pris la clef des champs il y a fort longtemps et je suis bien décidé à ne pas la rendre ! Si mon chemin passe par la littérature, très bien; mais s'il n'y passe pas, tant pis : l'important pour moi est de faire chemin.

J'aime souvent rendre hommage à des "amis" en pensée, que j'appelle pour rire mes Maîtres (pour rire car je suis assez peu déférent dans la vie!) : Jack Kerouac, Gary Snyder, Kenneth White, Jacques Lacarrière, Edgar Morin, Michel Serres. Très influencé par André Breton, ce qui n'est pas du tout dans l'air du temps, et par René Char (ce qui est plus convenu). Mais plus encore par les horaires des chemins de fer...

Bio/Biblio :

Membre fondateur des Cahiers de Géopoétique dirigés par Kenneth White (1989), Gérard Larnac a publié ses premiers récits dans les pages de la Nouvelle Revue Française (Gallimard), alors dirigée par Jacques Réda. Il est l’auteur de plusieurs essais philosophiques : Après la Shoah (Ellipses, 1997) ; La Tentation des Dehors (Ellipses, 1999) ; La Police de la Pensée (L’Harmattan, 2001) ; L’Eblouissement moderniste (CLM, 2004) ; Le Regard échangé – une histoire culturelle du visible (Mare & Martin, 2007).

Et d'autres, publiés, chez des éditeurs épisodiques ou peu diffusés.

Le voyageur français, à paraître aux Editions de l’Aube fin janvier 2009, est son premier roman.

La Tentation des dehors

Édition Ellipses - Polis

1999

Un Bivouac Littéraire dans l’Air Vif

Note de lecture (Nathalie Riera) :

En guise de prologue, voici ce qu’on peut lire :

Nous quittons un siècle ivre de carnages indifférents, d’affairement cynique, d’hébétude festive ; un siècle qui aura su faire passer ses plus hautes violences pour l’expression de sa légitimité, ses rapines pour de l’équité, ses démissions pour du courage, son agitation pour un élan vital.

Notre temps aura constitué le moment panique de la raison.

Pour autant, avancer la moindre critique à l’encontre de la rationalité instrumentale qui le constitue en propre passe pour une triste banalité. Elle est sinon tenue pour un archaïsme douteux, quand ce n’est pas pour un masochisme pur et simple !

Comme l’écrit si bien son auteur, ce petit traité n’envisage pas de « s’enfermer dans une thèse », mais de préférence opter pour « une certaine légèreté » où il n’est d’ailleurs jamais question que d’ aller sentir le vent (…) Aller au contact. Toucher le vif. Sentir le cru (…) Moins prouver qu’éprouver.

Nous quittons le prologue pour une promenade à travers champs et routes où l’air se fait vif.

(…) comment accepter qu’à des siècles d’humanisme succède une barbarie jamais vue, barbarie que cet humanisme s’était précisément donné pour tâche d’éradiquer ? De quelle faillite de la pensée occidentale les camps d’extermination sont-ils l’indélébile preuve ?

Invitation d’un auteur qui demeure dans le profond souci du cohérent, de l’aguerri et de ce qui peut sans cesse nous certifier que le réel a encore un lieu, son propre lieu. Mais pour Gérard Larnac, indiscutablement :

L’être s’est fondu dans une vaste et molle phénoménologie planétaire qui impose sa domination sous forme (hystérique, loufoque) de logique du marché : celle-là même qui prétend à présent incarner à elle seule la totalité de l’histoire et l’entier de notre destin commun. Le « temps réel » n’est que la vitesse de notre propre soumission à l’incurie, à l’absolue indifférence envers les êtres et les choses. Le réel n’a plus de lieu. Le dur, le cru, le vrai ne sont plus de saison.

Ce livre n’est nullement figé dans la forme d’un essai. Livre nomade, à la manière des œuvres buissonnières qui sont des objets à faire voyager, Gérard Larnac n’oublie pas de citer son fidèle ami Kenneth White, ce dernier rappelant ces mots de Ralph Waldo Emerson :

« Le nomadisme intellectuel est la faculté d’objectivité, les yeux qui partout se nourrissent. Qui possède de tels yeux entre de tous côtés en relations justes avec ses semblables. »

Ce qui fait écrire Gérard Larnac n’est-ce pas aussi et surtout la nécessité de reprendre sa juste place dans le monde, citant pour cela Gary Snyder qui, en référence aux cultures indiennes en Amérique, préconise pour chaque individu qu’il quitte la société au moins une fois dans sa vie, qu’il sorte du réseau humain, qu’il « sorte de sa tête ». Il revient ensuite de sa quête solitaire et visionnaire avec un nom secret, un esprit animal qui le protège, un chant secret. C’est son « pouvoir ». La culture honore l’homme qui a visité d’autres royaumes… » (Le Retour des tribus, 1972).

Gérard Larnac nous rappelle par ailleurs que pour la pensée indienne ce qui compte ce n’est pas tant de « s’exprimer », mais seulement l’acceptation du tout-autre, du non-humain en sa radicale étrangeté.

Nathalie Riera

Janvier 2009

Citations :

Un monde est en train de s’achever sous nos yeux sans que nous ayons encore élaboré les concepts susceptibles de nous réorienter dans le paysage émergent. Moment difficile, flottant, où à la fracture de deux mondes la nostalgie d’un passé proche mais pourtant irrémédiablement révolu se double de l’angoisse d’un avenir dont on ne discerne pas encore les codes ni les principes ; où destruction et recomposition coïncident à tel point qu’il devient impossible de les démêler. Qu’est-ce qui commence ? Qu’est-ce qui s’achève ? Qu’est-ce qui se continue ? Questions bien embarrassantes…

(Passage, dépassement – p. 32)

Médiocre révolution que celle qui accouche d’un capitalisme triomphant. Médiocres droits de l’homme que ceux qui entérinent la domination au nom de l’idéologie de progrès.

(Un anthropocentrisme mal tempéré – p.39)

Retour à la conscience. Aux combats vrais, aux combats durs des consciences.

(Conclusion temporaire – p.55)

Taillés et retaillés à la dimension du pouvoir, Etat, Entreprise, Marché financier, les individus ne sont plus, ô Emmanuel Kant, libres et autonomes par le libre usage de leur raison – ils suivent désormais la logique implacable des fluides, dans la très sombre plomberie planétaire… Il suffit de créer des vides, des siphons, et tout à coup le million d’individus supposés libres se dirige comme un seul homme dans la direction qui lui est assignée par telle ou telle instance plus ou moins légitime de commandement.

(La machine à consensus – p.65)

Une possibilité plus haute de vie.

Nomadisme : un mode particulier d’occupation du territoire. Dans ce qu’il a de plus difficile, c’est-à-dire de plus décisif. Le nomade a délaissé les habitats massifs, ostentatoires, concentrationnaires et défensifs, au profit d’une tente légère faite de peau fragile comme une onde. Architecture où le vent a encore son mot à dire. Fondue au territoire, à la limite du visible. Exposée à cela : l’Ouvert.

(Nomadisme et postmodernité – p. 73)

Après le deuil de la raison triomphante (deuil du progrès dans l’horreur d’Hiroshima, de l’homme nouveau dans la catastrophe d’Auschwitz et le désastre stalinien), l’intellectuel est face à une alternative claire : ou bien se figer en de vaines ratiocinations, ou bien prendre, en effet, le parti de la vague et du vent - (p.94)

Prendre le large, donc.

Retrouver le plein champ du monde et de l’esprit – là où « ça souffle » - (p.97)

A l’instar des grandes douleurs, les vraies révolutions sont muettes. Elles ont l’éternité devant elles : c’est pourquoi elles n’ont pas besoin de recourir à la violence, aux slogans ni aux dogmes.

Etudier, exister, méditer, éprouver… Et toujours ce même désir : répondre présent, être avec, participer, accompagner ce monde, pénétrer ce tel quel, sentir battre l’immédiat de tant de choses en cours…

Non pas changer la vie : l’augmenter.

… réintégrer le quotidien à un niveau supérieur de conscience. Instant d’élection où profane et sacré communiquent et se mêlent – au gué au milieu du fleuve où, arrêté en pleine lumière, l’être prend soudainement conscience de lui-même et renouvelle, comme en un solennel engagement, son acte de présence au monde :

là-bas c’est l’aube qui doucement avance

quelque chose sans bruit se dénoue

- la piste du monde caché !

Encore un fois nous vivons

toujours plus haut, toujours plus haut !

Ainsi vivait l’Indien au temps de la Grande Prairie. Lorsque le Verbe possédait encore tout le pouvoir d’une formule magique, l’esprit la vigueur claire d’une flèche en plein vol. Une Parole pour faire tomber la pluie.

(Dire le monde, trouver une langue – p.148)

Tout prochainement

UNE ETAPE DANS LA CLAIRIERE N°30

Pour la recevoir (gratuit) : voyelles.aeiou@free.fr

16/01/2009 | Lien permanent | Commentaires (1)