Rechercher : sur les routes du monde vol III

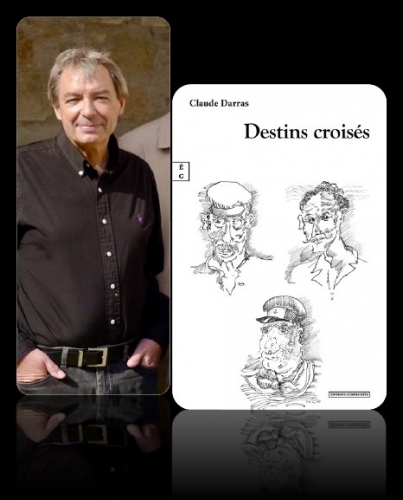

Claude Darras - Destins croisés - Une lecture de Richard Skryzak

■ Claude Darras © Photo France de La Rocque

On n’échappe pas à sa destinée

Un texte critique de Richard Skryzak

___________________________________

Il est des livres dont on sait d’emblée qu’on ne sortira pas indemne. Destins croisés de Claude Darras est de ceux-là.

Dans le contexte des Trente Glorieuses, de 1956 à 1964, l’ouvrage déploie l’histoire d’un Polonais, d’un Marocain et d’un Belge dont les parcours se recoupent à un moment ou un autre. Le cadre est celui du Nord de la France, composé de chevalements charbonniers, de cheminées de hauts-fourneaux, de champs de houblons et de betteraves, de canaux comme l’Escaut ou la Deûle. On voyage ainsi de Valenciennes à Douai, de Béthune à Oignies, du Queensland d’Australie à Billy-Montigny, de Casablanca à Audenarde, de Bruges à Noyelles-Godault… À travers les destinées de ces trois êtres aux identités singulières et aux origines différentes, Claude Darras tisse une trilogie dense et foisonnante. Une véritable Trinité. Trois Rois Mages venus offrir à la France leur culture, leur compétence et leur sueur. Le tout sur fond de drame, d’amour, d’espoir et d’amitié.

Peu de livraisons ont saisi à ce point les enjeux et l’esprit de cette période. Le parti pris d’écriture est annoncé dès le départ. « À la véracité de la trame historique, le narrateur a opposé une géolocalisation volontairement imprécise. Et les personnages oscillent perpétuellement entre invention et réalité. » La réflexion est porteuse. La Vérité serait donc du côté de l’Histoire ? Alors que l’Imaginaire serait guidé par la Géographie ? On pense aux propos du philosophe Gilles Deleuze : « Les Français sont trop humains, trop historiques. Ils passent leur temps à faire le point. (…) Le devenir est géographique. »

Ce procédé dialectique, fondé sur un socle épistémologique solide, permet à l’auteur d’envisager toutes les audaces fictionnelles.

Stéphane Walkowiak, alias Belle-Fleur, est polonais. Il est arrivé en France en 1919 à l’âge de sept ans, ses parents ayant fui la Mazovie. Il est mineur d’abattage et chef d’équipe au puits 9-9 bis d’Oignies. Sa vie est un combat permanent qu’il mène sur tous les fronts. Il résiste comme il peut, pris dans la tourmente de l’engagement syndical, de la lutte ouvrière, des méfaits de la mine comme le grisou et la silicose sur son entourage, de la trahison, de l’adultère, du crime et de la culpabilité.

Il s’éteint à flanc de terril, face contre terre, tel un Sisyphe moderne et prolétaire, mettant un terme définitif à son labeur en conjurant les dieux.

Hassan Selouani est marocain. D’ascendance berbère, il est né en 1922 à Tafraout, dans la province de Tiznit. Ses parents sont venus s’installer en France en 1936, à Noyelles-Godault, dans le Pas-de-Calais. Il travaille comme herscheur, préposé à la circulation souterraine des berlines de minerai, à la fosse n° 9-9 bis d’Oignies. En mai 1959, il emmène sa famille pour quelques jours dans son pays d’origine, à la recherche de ses racines. Mélange de nostalgie, de réjouissance et d’inquiétude. Le voyage est une révélation riche en péripéties. Traditions, superstitions, explosion meurtrière, vol et pillage d’objets archéologiques touchant des pays d’Europe et d’Afrique.

Épuisé par la dureté de la mine et le combat syndical, une issue se présente à lui sous la forme de l’exploitation agricole familiale de Bouizarkane, qu’il décide de reprendre et de moderniser, pour son bien et celui des siens.

Léopold Vanpoucke est belge, né à Gand en 1926. Il est batelier. Il arpente les canaux de Flandre à bord de la Marie-Pervenche, en vrai nomade du transport fluvial. L’occasion de rendre hommage à ce métier dur et exceptionnel qui avait fait l’objet en 1969 d’un feuilleton très suivi sur la première chaine de l’ORTF : L’Homme du Picardie.

Léopold a une passion pour la chanson qu’il pratique en tant qu’auteur-compositeur-interprète, sous le pseudonyme de Capitaine Léo. Il s’est produit au cabaret « L’Écluse » à Paris. Il a sorti un disque microsillon 33 tours de ses succès. Un ethnomusicologue s’intéresse à sa production. Certains de ses textes sont engagés politiquement en faveur notamment des travailleurs immigrants, ce qui lui vaudra une fin digne d’une tragédie grecque.

Il meurt en effet dans une embuscade déguisée en accident de voiture, tendue par des extrémistes xénophobes et fascistes.

Les trois individus se connaissent, se sont rencontrés, ont contribué à une histoire commune. Leurs chemins se sont recoupés puis ont bifurqué. Stéphane et Léopold, issus du Nord, disparaissent. Mais Hassan est épargné. Une lueur d’espoir viendrait du Sud ?

Impossible ici de résumer la richesse et la diversité des thèmes abordés. Citons-en quelques-uns : bassin minier, métallurgie, combat syndical, lutte ouvrière, difficulté économique, misère sociale, alcoolisme, violence, chômage, histoire politique, camps d’exterminations nazis, immigration, colonisation, guerre d’Algérie, religion, ésotérisme, magie, rituel, superstition, colombophilie, phytothérapie, trafic d’objets archéologiques, cuisine, botanique, peinture, chanson, tradition, modernité, discrimination, racisme, xénophobie, fascisme, adultère, meurtre, etc.

J’en extrais trois à mes yeux symboliquement prégnants. La Terre, la Chanson et la Peste Brune.

La Terre. Essentielle. Centrale.

La terre c’est le dessous. Les entrailles. Le ventre qui absorbe les mineurs tel le Moloch en acceptant de les laisser remonter à la surface, de les redonner au grand jour quand il ne décide pas de les garder. Coup de grisou. Peur viscérale. Terre mortelle.

La terre c’est le dessus. Le jardin ouvrier, les potagers, l’agriculture, la nourriture, le partage. Terre nourricière.

La terre c’est surtout le territoire, le sol natal. La frontière que l’on franchit de plein gré ou contre sa volonté. Qu’est-ce que l’immigration sinon, en termes deleuziens, un processus de déterritorialisation et de reterritorialisation ?

La terre c’est aussi celle des peintres. Claude Darras met en scène un artiste peintre, Jean-Pierre Prévost, qui n’est pas sans évoquer le spectre de Van Gogh qui hante encore le Borinage et les alentours de Mons en Belgique où il vécut. Le génie hollandais, le « suicidé de la société » comme l’appelait Antonin Artaud, adorait Millet et sa représentation des paysans. Voici ce qu’il en disait dans une lettre adressée à son frère Théo : « son paysan semble peint avec la terre qu’il ensemence ! »

Pas de plus belle définition de la « Transsubstantiation » picturale. Terre créatrice.

La Chanson. Le chapitre Paroles et musiques fait l’éloge de la culture dite « populaire » à travers la chanson à laquelle s’adonne Léopold Vanpoucke, le Capitaine Léo. On y retrouve les grands noms comme Brassens, Ferré, Brel et Darnal. On sait que des compositeurs classiques aussi prestigieux que Chopin ou Bartok ont puisé dans le répertoire folklorique. Contrairement à une vision idéologique élitiste qui court dans les hautes sphères des esthétiques officielles, les pratiques culturelles et les différents types de savoir ne s’opposent pas mais se complètent, voire s’enrichissent mutuellement.

Mais c’est l’occasion pour l’écrivain de procéder, via la description des productions de Léopold et par un effet miroir, à une mise en abîme de son propre procédé d’écriture. Citons-le : « En racontant des évènements privés, personnels, qui s’insèrent dans un contexte historique et géographique particulier, avec ses conventions, ses lois et ses tabous, il parvient à toucher le collectif (...) mais l’amène aussi à explorer un champ lexical et discursif plus large qui renvoie à un ensemble de situations sociales et politiques : la dureté de la navigation fluviale (Gare au mascaret !), les heurs et malheurs de l’immigration (Pologne en Artois), la nostalgie du souvenir (Batelier de père en fils), la noblesse de la transmission (Chanson berbère), les alcools forts de la solitude (Sur le zinc du mastroquet), la tombe de l’oubli (Gand à contre-courant) ou la rébellion des prolétaires (On a décimé nos flamandes !). »

La Peste Brune est l’intitulé d’un chapitre qui retient particulièrement l’attention par sa résonance avec l’actualité d’aujourd’hui. Lors d’un récital du Capitaine Léo, le samedi 15 décembre 1962 sur la scène du théâtre de Cambrai, une dizaine d’hommes masqués font irruption dans la salle, vêtus de blousons de cuir noir et armés de manches de pioche, en hurlant « La France aux Français » et « La Patrie en danger ». Les contradictions qui accompagnent la montée de l’extrême droite sont pointées. Comment expliquer que le racisme se soit développé dans ce « Nord-Pas-de-Calais qui porte l’empreinte d’une histoire forte, celle des mines, de la classe ouvrière, de la S.F.I.O. (l’ancêtre du Parti socialiste), celle des grèves de 1941 et de la résistance » ? Comment admettre que des descendants d’immigrés polonais, italiens, ou marocains qui ont été les victimes du fascisme, puissent être tentés par les thèses d’extrême droite ? Questions qui continuent d’intriguer. Les pages consacrées à ce sujet sont éclairantes.

Dans un mélange d’érudition et d’émotion, d’approche scientifique et de vibration sensible, en digne héritier du Zola de Germinal, Claude Darras sait à merveille restituer et décrire les ambiances, les décors, les odeurs, les couleurs, la psychologie des personnages et les tensions qui les animent.

Précision, minutie, rigueur conceptuelle et souci du détail contrebalancent la liberté imaginaire si bien que l’ensemble, en redistribuant les couples Histoire/Géographie, Espace/Temps et Vérité/Fiction, dessine une cartographie inédite et singulière propre à l’entreprise darrassienne.

La construction du récit s’assimile à un puzzle que l’on découvre au fur et à mesure de la narration. Mais elle évoque tout autant le montage cinématographique : séquences alternées, transitions en fondu ou en cut, flash-back, reprises, effets de suspense et de surprise, rebondissements.

La figure métaphorique domine. Par exemple l’opération de Tissage ou d’Entrelacs caractéristique de la structure du livre renvoie tout aussi bien à l’esthétique marocaine des motifs décoratifs, qu’à la peinture des œufs de Pâques dans la tradition polonaise.

Les collages et assemblages du peintre Jean-Pierre Prévost, qui inclut des signes berbères dans ses tableaux, évoquent à leur tour le métissage, le brassage et l’intégration des cultures.

Des personnages historiques comme Mohamed V, Guy Mollet ou Maurice Thorez sont évoqués et imbriqués aux êtres de fiction qui charpentent le récit, à la manière de ces « conversations sacrées » qui s’épanouissent à partir du XVe siècle dans l’Italie du Nord et en Flandre au moment de la Renaissance. Ce thème artistique religieux met en scène des personnages divins et terrestres au sein d’un même espace. Une des plus célèbres est La Vierge du chancelier Rolin peinte par l’artiste flamand Jan van Eyck vers 1435. On y voit Nicolas Rolin, alors chancelier du duc de Bourgogne Philippe Le Bon, agenouillé en prière devant la Mère de Jésus.

À ce titre les descriptions « impressionnistes » des paysages, des couleurs, des lumières, des atmosphères et des matières, qui abondent dans l’ouvrage, nous rappellent que l’auteur est également un critique d’art éclairé et passionné.

Italo Calvino, dans Le château des destins croisés, raconte l’histoire de voyageurs qui de prime abord semblent ne pas se connaître et se retrouvent le soir dans un château. Ils réalisent qu’ils se sont rencontrés sans le savoir, en reconstituant leurs itinéraires grâce à un jeu de tarot.

Claude Darras reprend cette idée que des routes individuelles, parallèles et apparemment sans lien commun finissent tôt ou tard par se rejoindre et faire sens. On n’échappe pas à sa destinée.

Le travail s’inscrit dans le droit fil indiqué par Tzvetan Todorov dans son essai La littérature en péril. Celui d’une réconciliation entre l’acte littéraire comme connaissance du monde et le réel qui l’entoure, afin que le lecteur puisse de nouveau poser du sens à son existence, redonnant au passage au récit romanesque ses lettres de noblesse.

Une des fonctions de la littérature d’aujourd’hui, dont l’auteur est un digne représentant, est peut-être de nous replonger dans l’examen du passé, comme métonymie d’une situation planétaire touchée par des crises successives aux origines diverses, afin de projeter un avenir plus radieux.

Manière de sortir de l’impasse angoissée où l’on tente désespérément de nous maintenir. Car si pour Marx l’Histoire se répète deux fois : une fois en tragédie et une fois en farce, pour Churchill en revanche : « un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ».

Je voudrais ajouter ceci.

Il se trouve que bien des aspects du livre riment avec mon propre vécu.

J’ai bien connu pa

02/08/2023 | Lien permanent

Julien Gracq

JULIEN GRACQ

Carnets du grand chemin

[Extraits]

[1910-2007]

■■■

---------------------------

Extraits

[Julien Gracq,

Carnets du grand chemin

José Corti, 1992]

« Route de Sallertaine à Soullans, bordée, le long de ses fossés, d’un liseré continu de saules et de tamaris au léger et tremblant plumage. Un frais et fort coup de vent de mer les met en émoi, fouaille et fait écumer la masse mobile, verte, rose et argenté ; c’est l’heure de la marée haute sur la côte toute proche, il est six heures du soir ; un soleil neuf, dans le ciel décapé par le coup de vent, étincelle sur les charrauds, les bourrines blanches et vertes, le feutrage fauve du marais rissolé : tout est lumière et mouvement, limpidité saline, entrain rustaud, bousculade allègre, crinières secouées à plein poing et retroussis de linges. C’est canonnade de fête tout le long de la côte, et toute la campagne, rubans au vent et feuilles à l’envers, l’accompagne à cœur joie de ses danses pataudes, et jette son bonnet par-dessus les moulins.

Je me sens toujours animé d’une espèce d’allégresse, quand je me trouve sur la route à la fin d’un de ces grands coups de vent d’ouest criblés de soleil qui marquent de leur signe sur toute une province la journée époumonée, et auxquels chaque canton, chaque paysage, imprime son timbre et son orchestration singulière, fastueuse ou modeste : on traverse ces jours-là la campagne comme on traverse les villages un jour de quatorze juillet. » [pp.24-25]

---------------------------

« Le parc de Saint-Cloud, veuf de son château, avec ses avenues convergeant vers le vide, sa perspective étagée qui cascade avec ampleur de palier en palier jusqu’à la balustrade suspendue au-dessus de la Seine, rameute à lui seul dans mon imagination toutes les étoiles de routes désaffectées qui, toujours, m’ont parlé dans la langue même des Sirènes. Routes qui ne mènent nulle part, perspectives inhabitées qui ne donnent sur rien, comment ne pas voir qu’elles sont sœurs de ces pièces vides, pleines de gestes fantômes et de regards que nul ne renvoie, dont la vacuité centrale a trouvé place malgré moi presque dans chacun de mes livres ? Il peut se rencontrer pourtant une singularité paysagiste plus rare encore. Dans le site peu connu de la Folie Siffait, proche de la Loire et du petit village du Cellier, site que Stendhal, et, je crois bien, George Sand ont visité au siècle dernier, partout des escaliers en impasse, des échauguettes, des belvédères sans panorama, des pans de courtine isolés, des soutènements pour jardins suspendus, des contreforts qui semblent épauler au-dessus du vide le mur de fond d’un théâtre antique, renvoient, sous l’invasion des arbres, à l’image d’un château non pas ruiné, mais éclaté dans la forêt qu’il peuple partout de ses fragments : si jamais l’architecture s’est manifestée sous la forme convulsive, c’est bien ici. Pourtant, tant de préméditation dans l’étrange rebute un peu : il manque, dans cette matérialisation coûteuse et un peu frigide — sur plans et sur devis — de la lubie d’un riche propriétaire désaxé, la pression du désir et la nécessité du rêve qui nous émeuvent dans le palais du facteur Cheval. Ce qui me ramène quelquefois sous les ombrages aujourd’hui très ensauvagés de la Folie-Siffait, c’est plutôt une projection imaginative terminale : j’y vois le prolongement en pointillé et comme le point ultime de la courbe que dessine, depuis la fin du Moyen Âge, l’alliance de plus en plus étroite nouée avec la pelouse, le bosquet, l’étang et l’arbre, par l’art de bâtir : j’y déchiffre comme le mythe de l’Architecture enfin livrée en pâture au Paysage. » [pp.58-59]

---------------------------

« […] L’arbre… Il n’apparaissait d’abord qu’au fond des vallées, dans les files de peupliers qui pacageaient leurs prairies molles, ou bien par intervalles, dans le lointain du plateau, un bouquet de noyers appuyant leurs branches basses sur les clôtures de pierres sèches d’une cour de métairie. Maintenant — comme une foule sortie on ne sait d’où qui s’agglomère en grappes — d’abord posté de loin en loin en sentinelle, il accourt de partout vers la route que vient reborder peu à peu de chaque côté une fourrure luxuriante d’herbe verte. Non plus le noyer grêle aux feuilles claires, mais le châtaignier vert sombre, piqué de rosettes d’un vert plus jaune, dont l’ombrage est si lourd, et le massif de feuillage si compact. Et, de toutes parts, gardés par ces hautes tours vertes, s’étalent non plus les chaumes secs et les éteules roussies du Poitou, mais de profonds étangs d’herbe, enclos entre les berges des haies, chambres de verdure secrètes qui s’imbriquent et s’entr’rouvrent indéfiniment l’une sur l’autre, pelucheuses, moelleuses, encourtinées, et d’où l’haleine des plantes confinées déferle sur la route aussi intime et entêtante que la touffeur d’une alcôve. Ce n’est pas la forêt, clairement délimitée, avec l’aplomb de sa muraille nette et l’avalement brutal, en coup de vent, de la route par sa haute tranchée noire — ce n’est pas le bocage aux haies de ronciers plus épaisses et plus maigres — c’est un enfièvrement congestif du monde des plantes, qui monte, gonfle et s’amasse peu à peu des deux côtés de la route comme un orage vert. Les branches s’avancent au-dessus de la chaussée et y dégorgent lentement, goutte à goutte, l’eau lourde de la dernière averse : au-dessous d’elles, le long des bas-côtés où s’épaissit l’herbe vorace, les paravents des haies ferment toute issue au regard ; le bourrelet tremblant des fougères vient onduler jusqu’à l’asphalte. On se laisse couler comme au cœur d’une eau verte et lustrale dans l’énorme respiration calme : nulle forêt noire, dans sa plantation ligneuse, son odeur de cave et de fagot, ne se referme sur le promeneur aussi voluptueusement que ce bain de plantes fermé comme une voûte, duveteux comme une mousse, qui comble et étanche en nous quelque chose de plus ancien que la soif. Très loin au-delà de cette déflagration de verdure qui monte sur la terre et gonfle ses ombrelles vertes, il y a une grande ville, mais son existence même s’embrume, et ce n’est pas vers elle qu’on marche : on monte, on voudrait continuer à monter interminablement vers ce haut pays de la verdure arborescente, à travers laquelle filtrent maintenant les barreaux horizontaux du soleil, où rien ne frappe plus l’oreille que le craquement solennel des branches chauffées, et où on croit entendre quelquefois l’arbre respirer. […] » [pp.67-69]

■ © José Corti

01/05/2021 | Lien permanent

Jacques Estager, Fée et le Froid, Ed. Lanskine, 2016

Jacques Estager

Photo © Nathalie Riera, 2012

FÉE ET LE FROID

De Jacques Estager, en poésie, ces quelques recueils depuis 2010 : « Je ne suis plus l’absente », « Deux silhouettes, Cité des Fleurs » (2012) « Douceur » (2013), - trois recueils chez le même éditeur Lanskine – jusqu’à ce tout dernier petit opus Fée et le Froid qu’on pourrait dire de même veine que les précédents, tant la main est parcourue par ce qui ne sera plus retrouvé, par ce qui est fantôme, par ce qui est Fée et Froid, par ce qui s’efface. Parcourir le long chemin du poème pour s’y perdre, se perdre dans la sente du poète qui aime nous perdre, c’est peut-être cela le secret de l’écriture de Jacques Estager. Aucune place à l’analyse, mais plutôt un poème qui s’offre jusqu’à nous appartenir, et ensuite l’invitation à nous en dessaisir totalement : la dissection ne serait que préjudice à notre propre lecture.

Certes « glacées les herbes de la sente », mais il y a la belle nuit, « la nuit fée », ainsi va le monde, tout un autre monde, de notre propre introspection. Toujours écrire toujours plus, quand « la clarté c’était hier », celle de la neige, celle des « reflets de feu dans les vitres ». Fée et le Froid est une constellation de mots-étoiles comme les plus mystérieuses des étoiles filantes, ou des étoiles de mer. Sans oublier que l’étoile est une boule de plasma de même qu’elle possède un champ magnétique. Ainsi le poème est cette étoile à la croisée de nos routes intérieures, ces mêmes routes réempruntées tant et tant de fois ou jamais, et sur lesquelles on s’attarde comme « terres franchies ». L’imagerie de Jacques Estager est comme la nuit, de nulle prétention, la morphologie des phrases participant à ce qui se veut méconnaissable, discordant non par provocation. Mais plutôt une syntaxe rompue à toute bienséance.

Fée et le Froid s’écrie entre « des mondes de détresse » et « la rivière des enfants ». Ce qui fait non pas toute sa contradiction, mais son humanité sans larme.

Froissement de mots, « déchirure la soie », le rouge et le rose toujours à se mêler, et « ce soleil » et cette « herbe or » qu’il ne faut pourtant pas prendre pour promesses. Juste cela : avec Fée et le Froid, ne pas décomposer, mais juste cela : lire le poème à l’œil nu comme une photographie nous dit le temps révolu à jamais.

06/05/2016

:- :- :- :- :- :

© Nathalie Riera

ǀ SITE : Les Editions Lanskine

Cliquer ICI

06/05/2016 | Lien permanent

PORTRAITS - Leonora Carrington&Max Ernst (sur un poème de R.M. Rilke)

20/06/2008 | Lien permanent

Roland Dauxois - poèsie & peinture

Roland Dauxois, né à Lyon en 1957, travaille dans l’industrie des arts graphiques jusqu’en 1992, rencontre et se lie d’amitié avec le peintre et écrivain belge jean Raine à Rochetaillée-sur-Saône. Expose dans de nombreux salons lyonnais, membre du jury du salon Regain 1980-1984. Membre de la cave littéraire à Villefontaine. Participe à des lectures dans différents lieux publics. Fonde avec des amis écrivains les Editions du Vampire Actif en 2008. Publie régulièrement dans la revue de poésie lyonnaise Verso animée par alain Wexler.

« Peinture et écriture deux formes d’expression qui m’ont toujours habité. Je les situe toutes deux dans cette préoccupation : tendre à une certaine universalité. Ces deux formes de créativité bien différentes dans leur vécu me permettent non de me soustraire au monde mais d’expérimenter des tentatives de traduction de ce monde, de redécouvrir une forme de spiritualité non soumise à des dogmes. »

Hors de - 2003

La Ruche du monde

Hors la ruche du monde

nous habitons les ossuaires du verbe,

notre métier : tisser en haute lumière

la lice où nos paroles s'affrontent.

Hors la ruche du monde

nos fronts sont brûlants de fièvre.

Nous avons soif d'oracles et de signes,

soif d' ombres mêlées de terres et de vents,

soif de marches sur les sommets du monde,

soif de réponses,

de visions magiques,

mais les cercles anciens

traversés d'ondes et de câbles

ne transmettent plus aujourd'hui

que des peurs nouvelles.

Hors la première ruche du monde

nous avons perdu le goût du miel.

Hors du chant

Hors ce côté solide du verbe,

hors ce côté du squelette de la parole,

hors cette naissance,

hors du sommet et de la plaine,

hors de l'ivresse,

hors du tourment absolu,

du manque d'eau,

hors de ces interminables couloirs

qui conduisent aux chambres,

hors les rivières,

hors les lits fangeux du fleuve,

hors la bouche bavarde,

hors cette parole

hors ces paradis d'argile

et ces grottes très sombres,

hors la première version du texte,

hors du premier versant,

hors de ce peu de bravoure

qui nous fait tenir

côte contre côte,

chair contre chair,

hors ce premier brouillard

qui nous immerge,

hors ce mur,

cet arbre,

cette table,

où nous voulons en finir

avec toutes nos faims et nos soifs,

hors ce tronc

dans lequel se creuse la pirogue,

hors ces yeux

qui font mentir la bouche,

hors ces armes qui parlent

le langage du feu,

hors ce feu qui forge l'arme,

hors ces coups qui pleuvent sur nos têtes,

hors ces mauvais esprits

qui brandissent leurs colères

comme des torches,

hors ces pays traversés

par les vents, les guerres, les famines,

hors l'innocence

et son existence toujours coupable,

hors cette pierre,

hors ce couteau planté dans la chair,

hors cette ouverture dans le ciel,

incompréhensible

et belle à la fois,

hors les réseaux

et leurs bruissements de ferraille,

hors les machines

et leurs sirènes dictatures,

hors tous les murs

et leurs cris tagués,

hors ces fuites incessantes,

hors ces champs ravagés

sous des herses semeuses d'effrois,

hors ces silences

plantés comme des lances

dans la terre des ancêtres,

hors ces chemins

qui ne connaissent pas encore les routes,

ni le sens giratoire,

ni le sens interdit,

ni le sens unique,

ni le double sens,

ni l'obligation de céder le passage,

ni la route absolument prioritaire

sur toutes les autres,

ni le passage protégé,

ni les feux comme des drapeaux

voleurs d'aubes et d'aurores,

ni tout sens imposé par les dictionnaires,

hors la grande circulation du sang dans vos veines,

hors le niveau des mers qui monte,

hors la véhémence du ciel d'avant l'orage,

hors les grandes migrations,

hors l'exil

et ses pensées exténuées,

hors ces chants impénétrables,

hors ces sphères brûlantes qui s'ouvrent,

hors ce travail,

hors ce jeu dans l'espace préservé du sommeil,

hors cette langue

éraflure faite au soleil,

blessure au flanc d'une colline,

jouissance dans l'arène de sable,

hors cet art de marcher

sans heurter la pierre,

sans jamais toucher le sol.

05/02/2009 | Lien permanent | Commentaires (2)

George Oppen

George OPPEN,Poésie complète

éditions Corti, (à paraître le 3 novembre 2011)

Traduit de l'anglais par Yves di Manno

SURVIE : INFANTERIE

Et le monde changea.

Il y avait des arbres et des gens,

Des trottoirs et des routes

Il y avait des poissons dans la mer.

D’où venaient tous ces rochers ?

Et l’odeur des explosifs

Le fer planté dans la boue

Nous rampions en tous sens sur le sol sans apercevoir la terre

Nous avions honte de notre vie amputée et de notre misère :

nous voyions bien que tout était mort.

Et les lettres arrivaient. Les gens qui s’adressaient à nous, à travers

nos vies

Nous laissaient pantelants. Et en larmes

Dans la boue immuable de ce terrible sol

-------------------------

& AUTRE (extrait de NOTES ON PROSODY)

In L’art de la faim, Paul Auster, « Le multiple et le singulier », éd. Actes Sud, « Babel », 1992 (p.207)

Il est impossible de se tromper sans le savoir, impossible d’ignorer qu’on vient de gâcher quelque chose. Les mots non mérités sont, dans un tel contexte, tout bonnement ridicules…

Telle conscience que l’on peut avoir de l’univers, telle préoccupation de l’existence – nul mot ne les exprimait encore. Et le poème n’est PAS fait de mots, on ne peut pas fabriquer un poème en y accumulant des mots, c’est le poème qui fabrique les mots et contient leur sens… Quand un homme a peur d’un mot, il peut avoir commencé…

27/07/2011 | Lien permanent

Roselyne Sibille par Sabine Péglion

ROSELYNE SIBILLE

Roselyne Sibille |Sur le site Terre à Ciel| 2013

Roselyne Sibille

Lecture de Sabine Péglion

________________________________________________________

■■■

Poète, traductrice, géographe de formation, Roselyne Sibille a longtemps été bibliothécaire et enseignante aux Universités d'Aix-en-Provence et d'Avignon. Parallèlement à ses travaux personnels d’écriture, elle poursuit des ateliers « d’éveilleuse » pour reprendre ses termes, en Provence.

Quand on aborde la poésie de Roselyne Sibille, on songe au rôle que Jean Cocteau lui accorde : « Elle dévoile, dans toute la force du terme. Elle montre nues, sous une lumière qui secoue la torpeur, les choses surprenantes qui nous environnent et que nos sens enregistraient machinalement. »

Ainsi, dans L’appel muet, le regard de la poète, précis, sensible, « donne à voir » ce quotidien que nous traversons, le plus souvent sans même le remarquer :

Entre la montagne

et les brumes

les corbeaux leur vol leurs cris

l’odeur de la terre et son silence

les racines font signe

Entre

Percevoir le lieu, l’instant, sa plénitude. Mais plus encore, elle nous invite à prendre conscience de notre être au monde, dans l’attention à ce qui nous est donné. Dans ce suspens perçu du temps, savoir questionner notre parcours, aller au-delà de ce que le regard capte et transmet :

Source noire

Seule au milieu

Souffle haletant

Vivre avec

Vivre sans

Sans arrêt

Soif

in Tournoiements Ed. Champ social 2006

Devenant parfois ce passeur,

je lirai sans fin l’indéchiffrable

les autres frontières

in ibid

Avec Roselyne Sibille on arpente le monde, on le redécouvre, au rythme de sa marche,

Quand s’enchevêtrent les mystères

que je ne sais plus rien

je vais chercher

les senteurs d’herbe dans le vent

in L’appel muet Ed. La porte 2012

Ce matin tôt je marche

seule dans la prairie

Etoiles sous la rosée

Le ciel se tait

in ibid

Pouvoir saisir ce qui nous échappe, s’y ressourcer

juste un espace où marcher le vent

[…]

éblouie de vent une aube noire s’est déployée en silence

&nb

17/12/2013 | Lien permanent

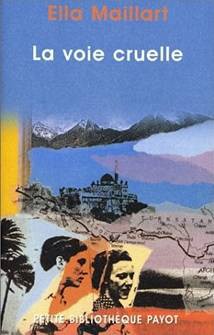

Ella Maillart & Annemarie Schwarzenbach

Deux femmes, une Ford vers l’Afghanistan

ELLA MAILLART & Annemarie Schwarzenbach

Internet | © Cliquer ici

[Vous cherchez un nouveau monde. J’en connais un qui est toujours nouveau parce qu’il est éternel. Aventuriers, ô conquérants des Amériques, moi je tente une aventure plus difficile, plus héroïque que toutes les vôtres. Au prix de mille souffrances pires que les vôtres, au prix d’une longue mort anticipée, je vais conquérir ce monde toujours jeune. Osez me suivre et vous verrez ! ]

SAINTE THERESE D’AVILA

(1515-1582)

« (…) Ella Maillart aspire à retourner en Afghanistan comme vers un paradis perdu, un monde originel, simple et harmonieux où l’on fait place encore à ce « facteur inconnu appelé divin ». De là, peut-être, pourra-t-elle observer l’Europe sous un nouvel angle « afin de comprendre la cause profonde de notre instabilité ». Il y a chez elle une étonnante placidité. « Je suis spectatrice de moi-même », dit-elle. Et elle cite encore cette phrase d’Emerson : « Le héros est celui qui est immuablement centré. » Le voyage n’a d’autre fonction, à ses yeux, que la recherche de son moi profond, de sa paix intérieure, de son équilibre, de son centre. Elle aurait pu reprendre à son compte la belle phrase de Novalis : « Le chemin mystérieux va vers l’intérieur… »

A ses côtés, « Christina », de son vrai nom Annemarie Schwarzenbach (Ella Maillart, en écrivant son livre, avait utilisé ce pseudonyme par égard pour les proches de la jeune femme), frappe par son mystère, sa trouble fragilité. Qui est-elle ? Etonnante, fascinante, énigmatique, journaliste oubliée, romancière sans doute trop négligée, trait d’union entre les intellectuels, les cultures, les continents, silhouette au destin tragique, morphinomane, plus troublée par les femmes que par les hommes, morte en 1942, à l’âge de 34 ans, d’une hémorragie cérébrale consécutive à un accident de bicyclette, Annemarie Schwarzenbach rayonne comme une sorte de soleil noir, d’ange déchu, de tragique météore dans les Lettres suisses. On savait qu’elle avait inspiré un amour fou à Carson McCullers qui écrivit pour elle Reflets dans un œil d’or et était prête à tout pour suivre à ses côtés, qu’elle avait été aussi l’amie de Klaus et Erika Mann. Les recherches du journaliste suisse Roger Perret nous aident désormais à mieux cerner son portrait. » (Extrait de la préface – Frédéric Vitoux, 1988)

[- Une Ford ! C’est la voiture qu’il faut pour suivre la nouvelle route de l’Hazarejat en Afghanistan. En Iran aussi il faut avoir une voiture à soi. Il y a deux ans, j’ai fait le voyage des Indes en Turquie à bord de camions et d’autobus : je n’oublierai pas de sitôt ce voyage riche en poussière et en pannes, cette ferveur des pèlerins, ces nuits sur le bord de la route ou dans des caravansérails surpeuplés, les contrôles de la police dans chaque village traversé et -ce qui n’est pas facile à prendre en plaisantant -la nécessité de rester à proximité du camion au lieu de vagabonder à sa guise !

Dans les nuages au-dessus de la Maloja, une clarté diffuse semblait indiquer la route ; après un plongeon de mille cinq cents mètres dans la chaude Lombardie, elle se faufilerait à travers les Balkans, nous menant jusqu’au Bosphore, porte ouvrant sur les immensités asiatiques. Ma pensée était déjà en Iran.

« A l’est de la Caspienne, nous visiterons l’inoubliable tour du Gumbad-i-Kabus et nous camperons parmi les Turkmènes d’Iran : peut-être vivent-ils encore selon des coutumes que je n’ai pu observer chez leurs cousins transformés par les Soviets. Nous verrons le dôme en or de la mosquée de l’imam Reza, précieuse bombe lisse et compacte pointant vers le ciel. Puis nous atteindrons les deux gigantesques bouddhas sculptés dans la pure vallée de Bamiyan et, dans la même région, les lacs incroyablement bleus du Band-i-Amir. Plus loin encore, au pied du versant nord de l’Hindou Kouch, remontant la vallée de l’Amou-Daria (anciennement appelée Oxus), nous disparaîtrons dans les montagnes avant qu’une interdiction venue de Kaboul puisse nous arrêter. C’est là que vivent les hommes que je compte étudier, dans une contrée où je me sens à l’aise. Ce sont des montagnards que l’esclavage des besoins artificiels n’a pas encore atteints, des hommes libres que nul ne force à « augmenter leur production journalière ». Si le Kafiristan nous est interdit, nous pourrons traverser les Indes, joindre la nouvelle route de Birmanie et vivre là-bas avec les Lolos du Tibet Oriental. Lorsque j’aurai collectionné des faits nouveaux concernant ces tribus, je serai enfin admise dans la confrérie des ethnographes. Alors tout sera parfait : j’appartiendrai à une organisation, ce sera mon métier de vagabonder, et je n’aurai plus la tentation d’écrire des livres pour vivre. » ]

……………………………………………………….. (p.22/23)

ELLA MAILLART

(1903-1997)

Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs, 1989

Préface de Frédéric Vitoux

Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs

| © Cliquer ICI

____________________________________________________________________________

AUTRE SITE À CONSULTER

Sur le site :Bibliothèque National Suisse

[Annemarie Schwarzenbach:

Voyage en Afghanistan juillet 1939 - janvier 1940]

| © Cliquer ICI

25/01/2014 | Lien permanent

Guy Davenport

Guy Davenport

---------------------------------

© Écrivain américain

Guy Davenport / 1927-2005

(En 1965, photographié par Ralph Eugène Meatyard)

EXTRAIT

Tatline !

(traduit de l’anglais par Robert Davreu)

Collection « Fictives » dirigée par Brice Matthieussent

Christian Bourgois Editeur, 1991

…

Neige

Tatline fourgonna le crible à cendres de son poêle en porcelaine, tourna la tirette vers le haut, enfila son lourd chandail marron, s’installa auprès de la haute fenêtre contre laquelle bouillonnait la neige comme une lame insubstantielle, une mer de cristaux aériens de forme hexagonale drossés de Finlande, snyeg, toujours snyeg, et il ouvrit son Leskov au conte du Gaucher, imagina les musées d’Angleterre avec leurs plafonds de vitrage sans tain à entretoises de fonte permettant à la lumière du soleil de tomber en même temps que les ombres délicates des rossignols sur la machine à calculer en cuivre et noyer de M. Babbage, les vitrines de minéraux, les papillons, les sabres de samouraï, les pièces de monnaie islamiques, les fossiles du tertiaire, les abeilles mérovingiennes, les chevaux T’ang, les boucliers d’osier d’Andaman, le cadavre hâlé et empaillé de Jeremy Bentham vêtu de son chapeau à larges bords, de son plastron et de son manteau d’alpaga. Snyeg, toujours snyeg.

Picasso avait des mains carrées, catalanes, aussi modernes et kybist que le moteur d’une Packard. Le dessin jaillissait de son épaule en saillie, le trait commençant bas dans son dos. Il dessinait comme les peintres rupestres dont il descendait, il était Cro-Magnon, il était le fils des dessinateurs de taureaux aurignaciens qui peignaient avec tout leur corps, se ruant à la lueur de chandelles de joncs sur leurs peintures magiques, bisons rouges, vaches bistres, idéogrammes en noir bitume de leurs foyers à toits de chaume au bord des rivières celtes argentées du frai des saumons.

- Senior Tatlino ! avait-il dit, un artiste a un œil, une main, et des couilles.

Lipchitz avait traduit. Picasso n’avait pas de théories, pas de manifestes, pas de parti, pas de club. Je fais ce qui se présente à la main.

Tatline se vit montrer des toiles dans la manière africaine, des visages comme des masques, yeux fendus, nez burinés, bouches en goulot de bouteille. Il vit la géométrie de Cézanne hardiment investie d’un rôle dominant, et puis d’une sorte de musique métaphysique par laquelle l’information graphique d’un portrait était traitée comme autant d’échardes de lumière et d’éclats d’ombre.

La neige s’amoncelait sur les branches du mélèze.

Il prit Sinie Okovy, Les Chaînes bleues, de Khlebnikov. Le titre, l’une des étranges richesses de Velemir, rappelait les Sinyakovs de Kharkov, qui s’habillaient comme des dryades et des bergers de Théocrite et marchaient dans les bois de Krasnaya Polyana, Boris Pasternak parmi eux, ainsi que David Bourliouk, qui se trouvait à présent à New York.

Smeley, smeley, dusha dosuga

écrivait-il des jeunes filles, cinq sœurs,

miel d’or sombre ses cheveux dénoués

écrivait-il de Nadezhda, et dans une manière d’image qui se transmuait en papillon noir et jaune, puis en fleuraison du ciel, en brise, en champ d’orge, en Pouchkine et Lensky sur une route, et pour finir en anémone s’accrochant au pied d’un passant.

[…]

------------------------------ (p. 44/46)

Les aéroplanes à Brescia

[…]Le Blériot XI était une libellule jaune de bois ciré, de toile tendue et de fil de fer. Le long de son flanc était inscrit son nom en lettres carrées d’un gris militaire : ANTOINETTE 25 CV. Otto les informa gracieusement que son moteur avait été construit par Alessandro Anzani. Sa puissance résidait à l’évidence dans ses épaules, où ses ailes, ses roues et son propulseur jaillissaient à angles droits, chacun dans un plan différent. Pourtant, en dépit de tout son gréement jaune pimpant et nautique, il était d’une petitesse inquiétante, à peine plus qu’un moustique agrandi aux dimensions d’une bicyclette.

Près d’eux un homme de haute taille aux cheveux châtains tenait son poignet gauche comme si celui-ci était douloureux. L’intensité de son regard retint l’attention de Kafka plus que sa maigreur d’échalas qui, de toute évidence dans cet environnement, était la marque de l’aéronaute et du mécanicien. C’était à présent l’ère de l’homme-oiseau et du magicien de la machine. Qui sait seulement lequel de ces visages préoccupés appartenait à Marinetti en personne ? C’était un véritable échassier que cet homme. La sauvagerie même de ses cheveux bruns bouclés et la tension de ses longs doigts semblaient parler de l’étrange nécessité pour l’homme de voler. Il s’adressait à un petit homme en blouse bleue de mécanicien qui avait un bandeau sur l’œil. De sa bouche coulaient les mots Station stratosphérique de vol de cerf-volant, Höhere Luftstazion zum Drachtensteigenlassen. Alors le petit homme leva ses mains carrées et dressa la tête en posant une question. Glossop fut la réponse, suivi du mot vert Derbyshire.

[…]

------------------------------ (p. 83/84)

L’aube à Trappelun

5.

Le visage empoussiéré, le Trappellunien ôta ses lunettes de soleil en Mylar, vérifia le sanglage de sa ceinture et demanda au voyageur ce qu’il désirait dans leur zamindar.

Le voyageur pour sa part avait traversé de hautes prairies pentues de fenouil brun déclinant de la corniche coupe-vent que formaient des gorges creusées d’ombres de malachite, paroi rocheuse désolée sur l’horrible silence d’où l’après-midi finissant tombait radieux.

Dans les profondeurs de leurs canyons, lorsqu’ils regardaient, il y avait des fleuves de soufre frappé par le soleil radical comme la foudre. Devant lui se dressaient des falaises en front de baleine brun-rose fendues par les ans, avec des ruisseaux de brèches enroulées sur elles-mêmes comme les aurores boréales de glace à minuit.