Rechercher : claude minière

Claude Darras, Lectures critiques

Le regard et les couleurs des peintres :

entre art et science

Manlio Brusatin mériterait de se réserver, tel Velasquez dans « Las Meninas », un coin du tableau de sa fresque encyclopédique, pinceau et crayon à la main, au titre des études fondamentales qu’il a publiées. On peut le lire dans la marge de ses deux monumentales histoires, celle des couleurs et celle de la ligne : la vaste érudition de l’architecte et historien italien intimide.

Raconter la couleur en quelque cent cinquante pages paraissait insensé il y a un quart de siècle (l’ouvrage a été publié pour la première fois à Turin en 1983), tant le sujet marcotte en une infinité de domaines tels l’art et la science, l’histoire et la chimie, la psychologie et la physique, la littérature et l’industrie. L’« Histoire des couleurs » prend désormais sa place entre le « Traité d’optique » d’Isaac Newton (qui affirma l’existence de sept couleurs correspondant à différentes longueurs d’onde) et le « Traité des couleurs » de Wolfgang Goethe (qui ouvrit la voie à une approche scientifique de la couleur). Au-delà des expériences chromatiques d’Eugène Chevreul (qui détailla 14 400 tonalités chromatiques) et du « clavier à lumière » d’Alexandre Scriabine (où le rouge consonne avec le do, le violet avec le ré bémol et le do dièse, le jaune avec le ré, etc.), le livre nous apprend, entre autres anecdotes, que le corpus des couleurs des tribus maori distingue une centaine de rouges et que les Esquimaux recensent sept types de blanc quand nos contemporains des villes européennes perçoivent une centaine de gris dans leur environnement quotidien !

L’« Histoire de la ligne » manifeste la même complétude et une rigueur jumelle. Fondement des « arts du dessin » que sont la peinture, la sculpture et l’architecture, « la ligne manifeste une vision de l’espace et du monde », selon l’auteur qui bâtit sa réflexion sur ce postulat au grand bénéfice du lecteur admis à pénétrer les arcanes historique, esthétique, scientifique, sociologique et littéraire du trait continu qu’est la ligne.

- « Histoire des couleurs », « Histoire de la ligne », par Manlio Brusatin (Collection Champs, éditions Flammarion, n° 626, 192 pages, 2009, 8 €, n° 535, 242 pages, 2006, 12 €).

- « Voir la musique », revue Terrain, n° 53 (éditée par la Maison des sciences de l’homme et le ministère de la Culture et de la communication, 176 pages, septembre 2009, 16 €).

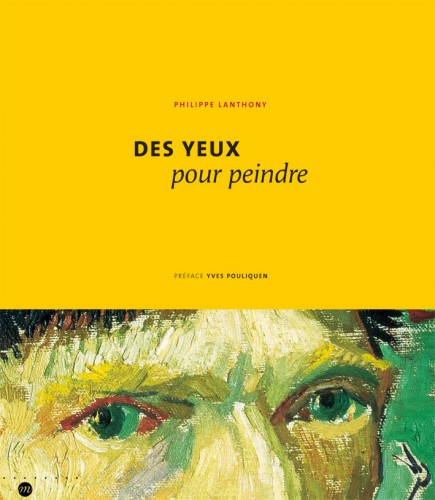

Philippe Lanthony, « Des yeux pour peindre ». Préface d’Yves Pouliquen, de l’Académie française, édition de la Réunion des musées nationaux,2006

LECTURES CRITIQUES Claude Darras Téléchargement de l'ensemble des lectures LIEN : LECTURES CRITIQUES_Claude Darras_octobre 2010.pdf

05/10/2010 | Lien permanent

Rencontre avec Claude Garache

Musée Granet

Galerie Alain Paire

08/10/2010 | Lien permanent

Roger Curel par Claude Darras

PORTRAIT ET LECTURE

(Claude Darras)

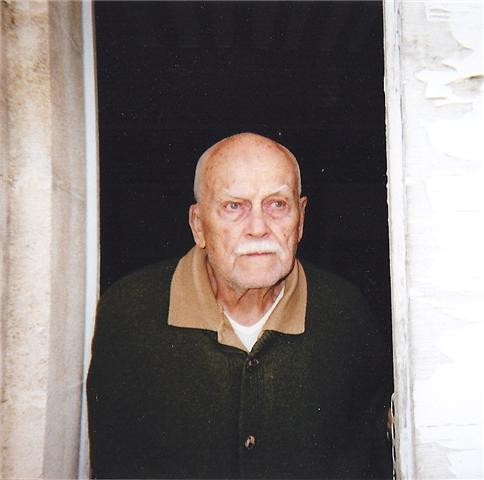

Roger Curel, philosophe et rebelle

Il aime en gourmet la langue française dont il use et parle en virtuose. Parfois, afin de donner plus de mordant au fouet de son écriture, il abuse des expressions triviales, comme s’il parsemait d’orties un jardin à la française. Mais ce sont là des vétilles ; et personne ne songerait à les lui reprocher s’il ne portait si haut l’exigence morale de la littérature et une hantise continuelle de la barbarie. Né le mardi 29 mai 1923 sur les hauts plateaux algériens, à Saïda, berceau d’Apulée, l’auteur latin de L’Âne d’or, l’adolescent comprend très tôt que, sur de nombreux humains, la possibilité de commettre impunément quelque lâcheté, quelque crime, surgit du tissu des jours ordinaires. Il complète la découverte précoce de la sauvagerie au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que les institutions françaises collaborent avec les Allemands après l’armistice de 1940, il est arrêté en 1941 en essayant de rejoindre Charles de Gaulle à Londres ; il participe à la préparation du débarquement des Alliés en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, puis, le 24 du mois suivant, à l’exécution de l’amiral pétainiste François Darlan à Alger. Jugé et acquitté, il s’enrôle dans la 2e Division blindée du général Philippe Leclerc. Démobilisé après la guerre, il intègre le musée de l’Homme et rallie la mission Marcel Griaule en Afrique occidentale où il réalise quatre films avec l’ethnologue Jean Rouch (Le Cimetière dans la falaise, 1950 ; Bataille sur le grand fleuve, Les Gens du mil, 1951 ; Les Fils de l’eau, 1954). À son retour en France, le journalisme et le cinéma l’accaparent sur les rives de la Méditerranée. Le grand reporter « couvre » notamment la fin de la guerre d’Algérie et les débuts de l’indépendance. L’assistant metteur en scène participe à la réalisation du film d’Albert Lamorisse, « Crin blanc », en 1953, avec Denys Colomb de Daunant et Edmond Séchan. Vingt ans après, il écrit à la demande d’Alain Jessua le scénario du film « Traitement de choc », interprété par Annie Girardot et Alain Delon.

Dans la clandestinité de sa retraite vauclusienne, à Bonnieux où il réside depuis 1965, Roger Rosfelder a ajouté dix œuvres à sa bibliographie et des dizaines de nouvelles publiées, sous le patronyme de son grand-père (Curel Jean-Paul, notaire toulonnais), par des revues dont « Le Croquant » de son ami le philosophe Michel Cornaton. Il relit aujourd’hui le théâtre de l’Autrichien Thomas Bernhard (1931-1989) et les Récits de Kolyma du Russe Varlam Chalamov (1882-1941) ; les nouvelles et la poésie de l’Irlandais James Joyce (1882-1941) l’émeuvent tout autant ; il s’enthousiasme pour la prose pérégrine de l’Anglais Malcolm Lowry (1909-1957). Et dans le panthéon de ses préférences, il aime à citer l’Allemand Heiner Müller (1929-1996), l’Américain Ezra Pound (1885-1972), le Belge Pierre Rickmans alias Simon Leys (né en 1935), les Français Emmanuel Roblès (1914-1995) et Claude Simon (1913-2005). Le grand lecteur reconnaît sa dette envers « Lumière d’août » de l’Américain William Faulkner (1897-1962). « Tu ressembles aux écrivains que tu aimes », lui dis-je sans malice. Tous ses livres ne sont-ils pas en référence, même lointaine, à ses lectures ?

Ses romans sont invraisemblables comme la vérité des mondes qu’ils décrivent, démasquent ou dénoncent : les expéditions ethnographiques en Afrique (Le Géant du grand fleuve, 1956), le Front de libération nationale en guerre et les évènements d’Algérie (L’Office des Ténèbres, 1965), l’histoire du Maghreb français (Éloge de la colonie, 1992), l’Afrique du gaullisme (Une maison en Provence, 1994), les réseaux d’espionnage (Maxence de Tyr, 1998). Fatalement autobiographiques, ces récits et essais entendent corriger les bévues ou l’amnésie de la postérité selon la méthode des vases communicants : le témoin vient prêter la main à l’historien, le polémiste éclaire la lanterne du moraliste, le philosophe négocie avec le rebelle.

Il aime en gourmet la langue française, disais-je ? Il faut écrire avec appétit, enseigne-t-il, sinon les mots sont fades. La gourmandise de l’esthète, elle est dans l’ambiance de l’action, dans les décors de la narration, dans les parfums des lieux ; elle est aussi dans une joie rabelaisienne à manipuler les personnages, ces miniatures de camée, peu importantes en volume mais ciselées, suivant les caractères, avec précision, corrosion ou tendresse. Au-delà du plaisir de déplaire de l’iconoclaste qui signe le premier d’une quinzaine d’ouvrages majeurs à 29 ans (Chants haoussas, Seghers), le lecteur attentif trouvera de la grandeur chez certains protagonistes de ses histoires, la part la plus haute de l’homme, la manifestation du sentiment de noblesse qui s’empare des humbles quand ils refusent la servitude et le chaos toujours menaçant de la barbarie.

© Claude Darras

Photo : Roger Curel par Robert Durand

Florilège

Le village sentait le combat. Sur toutes les cases des pêcheurs, des harpons alignés dressaient leurs fers barbelés dans le ciel. Les flotteurs en bois de sureau, assemblés en faisceaux, finissaient de sécher sur des claies. Tous les pêcheurs de Firgoun étaient réunis sur une esplanade de terre battue, située derrière la concession d’Oumarou. Ils finissaient d’affûter leurs fers, les emmanchaient sur des hampes de bois dur et enfonçaient les bois dans les flotteurs par des taquets ; ce travail une fois terminé, ils posaient leurs harpons, la pointe dirigée vers le ciel, contre les cases. Ils taillaient des pagaies de rechange pendant que le forgeron traçait à chaud la marque du propriétaire sur les fers neufs. Oumarou, torse nu dans son pantalon de coton bleu déteint, aiguisait les trois lances à tuer. Elles avaient un manche court et un fer large et coupant, aussi long et aussi large que son avant-bras : elles étaient destinées à achever les hippopotames en leur sectionnant les nerfs, profondément, entre le cou et la tête.

Dans « Le Géant du grand fleuve », éditions Julliard, 1956

Toujours ces militaires éternels et bornés qui dirigent si mal la circulation aux carrefours de l’histoire. Le souvenir d’un ami commun mort assassiné nous a rappelé l’injustice du monde. L’inexistence de tout rempart spirituel contre la félonie des hommes et des États préfigure notre avenir : on ne court pas au fascisme, on y est. Cette injustice du monde je continue à la vérifier dans les dépêches : ceux qui tuent au canon et au napalm continuent d’appeler « terroriste » celui qui tue au couteau. Les uns représentent le nombre et la puissance, ils ont les medias à leur botte ; les autres doivent s’y introduire par effraction. Aux premiers le téléphone, au second le plastic.

Dans « La Rose d’Alger », éditions Paul Keruel, 1989

J’ai la gorge qui se serre. Ensuite elle me parle comme si de tout temps j’avais été au courant du malheur du monde, des années qui passent, de la vieillesse et de la mort. Je crois qu’elle est en train de contempler ce qui jusqu’à maintenant lui avait échappé, les ruines totales d’un pays, d’une famille et d’une vie dans un paysage mental sec, désertique et figé à la Piranèse.

Dans « Éloge de la colonie – un usuel de la destruction »

chronique, éditions Climats, 1992

Il gardait sa rubrique sur le festival d’Avignon. La saison commençait, il lui fallait désormais donner à penser sur l’impensable à un public qui se déversait en ondes régulières de ces grandes villas de pierres apparentes qui ressemblaient à des Noëls de carriers.

Dans « Une maison en Provence »

roman, éditions Aléas, 1994

Goya « Caprices ». Dessin 56. Eau forte non signée. La fortune traite mal ceux qui s’élèvent en essayant d’écraser les autres. Elle paye en fumée la peine que l’on a prise en cherchant les hauteurs. D’après l’anonyme l’homme déguisé en saltimbanque qui domine la scène pour lancer ses toutes petites foudres sur tout ce qui bouge encore autour de lui se tient en équilibre sur les bras de la Sottise.

Dans « Caprices et Désastres », L’Harmattan

collection "Le Croquant", une vie une œuvre, 2009

28/10/2010 | Lien permanent

Frans Krajcberg par Claude Darras

■■■

Art et nature

Il était une fois… Frans Krajcberg

Frans Krajcberg dans l'atelier de la nature amazonienne au milieu des racines de palétuviers, son "matériau" de prédilection

De toute évidence, regardons autour de nous. Il est clair que nous avons perdu le sens de la gratuité de la nature, c’est-à-dire de cette biodiversité qui est sans prix, et qui pourtant vaut tout l’or du monde. Il est tout aussi évident que nous ne croyons plus à la force de l’art. Ce que nous appelons « art » aujourd’hui ? L’exploitation commerciale de créations souvent privée de signification et soumise à la boussole d’enchères parfois aberrantes. Ce n’est pas de cela que nos enfants ont besoin. Mais de rencontres véritables avec des œuvres et des créateurs authentiques qui vont quelque peu changer leur vie. Aussi sachons gré à Pascale Lismonde, journaliste et anciennement productrice à la station radiophonique France-Culture, de multiplier les initiatives visant à stimuler parmi nos jeunes générations le désir pour les choses de l’art et de l’écologie.

Paru dans l’attractive collection Giboulées de Gallimard Jeunesse, « L’Art révolté » raconte l’engagement du sculpteur Frans Krajcberg, 89 ans, au cœur de la forêt amazonienne. Unique survivant d’une famille juive polonaise persécutée dans son propre pays avant d’être exterminée dans les camps nazis, cet ingénieur est le mieux placé pour professer l’humanisme comme la seule idéologie susceptible d’empêcher le retour des tragédies du XXe siècle. Converti aux arts plastiques, il reçoit le soutien d’amis peintres à Paris (Fernand Léger et Marc Chagall) et à São Paulo (Lasar Segall) avant de découvrir, en 1947, une raison majeure de peindre et de sculpter au cœur de l’Amazonie au milieu des caboclos, ces Indiens métis qui vivent sur les rives du grand fleuve auquel les légendaires Amazones ont donné leur nom. En fait, face à la tragique déforestation de la région, il oppose une révolte fondée sur le postulat que l’homme a le devoir de jardiner la nature, d’en être le gardien responsable. Il soutient qu’une forêt sans oiseaux n’est plus une vraie forêt et qu’un arbre commence de mourir le jour où il cesse de chanter. Il recueille alors les bois calcinés -racines de palétuviers, lianes et troncs de palmiers. Tantôt il les sculpte, tantôt il les enduit de goudron et il les peint au moyen de pigments issus des minerais et bois primitifs. Précurseur des Nouveaux Réalistes, Pierre Restany lui rend visite en 1978. Confronté à son tour aux exactions commises au détriment des Amérindiens et témoin des incendies de forêts qui mutilent cette portion de paradis terrestre, le critique d’art lance un cri d’alarme à travers un Manifeste du naturalisme intégral.

À Nova Viçosa où il vit, dans l’état brésilien de Bahia, Frans Krajcberg a édifié un musée écologique qui abrite de surcroît une fondation Art & Nature. En 2003, au sein du musée Montparnasse, à Paris (XVe), a été inauguré l’Espace qui porte son nom et rassemble les peintures, empreintes, sculptures et photographies que l’artiste a léguées à la ville de Paris le 15 mai 2002.

L’exemplarité pédagogique de l’ouvrage mérite d’être soulignée ; elle appellerait à en prolonger la série (animée chez Gallimard par Colline Faure-Poirée). Quant à l’auteur, elle sait bien que rien n’est plus compliqué que la simplicité, rien ne se travaille davantage que la spontanéité, rien ne s’obtient plus difficilement que le naturel quand on s’adresse aux enfants. Il faut une sacrée maîtrise du métier d’écrire afin de parvenir à cette limpidité d’une histoire d’amour, celle d’un artiste fou de la canopée.

© Claude Darras, Les Carnets d’eucharis, janvier 2011

Chez lui, à Nova Viçosa, dans l'état de Bahia, Frans Krajcberg se bâtit une maison-atelier sur un arbre

© (Photos : Pascale Lismonde)

06/01/2011 | Lien permanent

Hommage à Claude Esteban

Claude, tant d’années ! Je laisserai à d’autres le soin de dire la qualité de votre poésie, la pertinence de votre pensée. Car apprécier, faire travail de critique, quand c’est de vous qu’il s’agit, ce serait comme si je mettais à distance ce qui nous a rassemblés : les heures heureuses et les tragiques, la maison au-dessus de Ménerbes, Denise perdue, le temps. – Le temps, le mystère du temps et votre façon de le vivre, avec joie puis avec courage, et toujours cette capacité si belle que vous avez, de chercher au fond de vous-même toutes vos ressources d’entrain pour des instants de partage.

Claude, vous êtes si naturellement et si pleinement dans le jour après jour de tant de mes souvenirs, avec ce qui déborde les mots de la réflexion, les prend de court. Je ne veux pas m’éloigner de ce que j’éprouve comme un bien.

Mais tout de même dire que vous êtes de ceux, si rares, qui, mélancoliques, savent rire. Revenant, d’ailleurs, dans l’instant, du rire au sérieux, au sérieux le plus absolu, par une agilité de l’esprit et du cœur qui est la poésie même, la poésie à son plus intime : tant il est vrai que celle-ci est incarnation, redécouverte de l’immédiat, avec ce regard soudain autre qu’elle permet sur ce que l’on imaginait connaître.

Yves Bonnefoy, Dans un débris de miroir, éd. Galilée, Collection « Lignes fictives, 2006 (P.57/58)

10/03/2010 | Lien permanent

Jean Dubuffet & Claude Simon

EDITIONS L’ECHOPPE

© Claude Simon photographié par Nete Goldsmidt

Jean Dubuffet

&

Claude Simon

Correspondance

1970-1984

Jean Dubuffet à Claude Simon

Paris, 15 mai 1973

Mon cher Claude Simon,

J’ai été très touché de votre gentille lettre, qui me parvient seulement maintenant à mon retour d’un séjour de 3 semaines à New York. Vous n’êtes pas de ceux auxquels on fait l’envoi de quelque chose et qui n’en accusent même pas réception. Comme moi, veux-je dire. C’est que je ne voulais pas seulement accuser réception du Triptyque mais je voulais vous en parler longuement, vous exprimer en termes convenablement élucidés et expressifs les sentiments que j’en ai ; et remettant toujours de rédiger cette lettre, qui nécessitait d’y consacrer un bon peu de temps, des mois ont passé sans que je le fasse. Engagé dans des travaux et projets compliqués, qui soulèvent de nombreux problèmes difficultueux, j’ai une vie suractivée et jamais de loisir. Je voulais vous dire, dans une forme convenable, et non pas brouillonne et hâtive comme je le fais ici maintenant, que votre livre présente ce caractère qui me comble de plaisir, de procurer une lecture ininterrompue, je veux dire qu’on peut à tout moment l’ouvrir à n’importe quelle page, et trouver dans cette page la substance du livre entier. C’est un livre qu’on ne peut pas lire – si lire est commencer à la première page et finir à la dernière. Ici on ne finit pas. On peut faire usage du livre une vie entière. On peut le lire aussi en remontant de la fin au commencement. Il n’a pas un sens, il en a autant qu’on en veut. C’est un livre à utiliser comme un tapis de Perse. Ou encore comme un talisman, une boule de cristal. Il est d’un usage permanent. A tout endroit qu’on l’ouvre on est immédiatement transporté dans votre monde parallèle, votre monde homologue, où se trouvent abolis le petit et le grand, le léger et le lourd, le corporel et le mental, le départ et l’arrivée, le vide et le plein. Je vous envoie, faute de temps nécessaire à m’y exprimer dans une manière plus formulée, ces impressions ainsi transcrites en brouillon désordre, comme un cochon. Vous savez que c’est mon mythe, mon obscur (et obscurantiste) idéal, de parvenir à écrire comme un cochon. Vous n’écrivez pas comme un cochon, ah non ! Vous écrivez dans une forme très magistrale, estomacante, que j’admire grandement. A vous chaudement.

Jean Dubuffet

Cette lettre a été publiée dans le n°414 de la revue Critique (1981) consacré à Claude Simon.

(p.13)

Editions L’échoppe, 1994

© Jean Dubuffet Fondation

10/04/2009 | Lien permanent

Exposition Claude Viallat

E X P O du 6 juin au 25 juillet 2009

PÔLE ARTS VISUELS OUEST PROVENCE

Claude VIALLAT

![]() Dossier à télécharger CLAUDE VIALLAT_Carnets d'eucharis.pdf

Dossier à télécharger CLAUDE VIALLAT_Carnets d'eucharis.pdf

12/06/2009 | Lien permanent

Olivier Bernex par Claude Darras

L’Exécution magistrale d’Olivier Bernex

Ce qui nous est donné à lire et à voir simultanément dans cet essai, « L’Exécution de la peinture », c’est la vraie vie d'Olivier Bernex, dans son déroulement et dans l’intimité de deux expressions, littéraire et picturale. Né à Colombes (Hauts-de-Seine), en 1946, le peintre a rejoint le pays de ses ascendants au cours de la décennie 1960 (Théodore Bernex, son arrière-grand-oncle, fut maire de Marseille sous Napoléon III). Cinquante ans plus tard, il troque sa palette pour le cahier du diariste. Il y a dans ces quelque deux cents pages autant de révolte que de compassion, une tendresse inquiète, une générosité débordante aussi, et une sorte d’instabilité rendue par l’urgence de tout dire, de clamer son aversion des dérives du marché de l’art et de léguer un testament esthétique : « J’ai entrepris ces "écrits sur l’art", avoue-t-il, à un moment où une forme de dépression résignée combat le sentiment de l’œuvre à accomplir : et si tout s’arrêtait aujourd’hui ? ».

Ce qui nous est donné à lire et à voir simultanément dans cet essai, « L’Exécution de la peinture », c’est la vraie vie d'Olivier Bernex, dans son déroulement et dans l’intimité de deux expressions, littéraire et picturale. Né à Colombes (Hauts-de-Seine), en 1946, le peintre a rejoint le pays de ses ascendants au cours de la décennie 1960 (Théodore Bernex, son arrière-grand-oncle, fut maire de Marseille sous Napoléon III). Cinquante ans plus tard, il troque sa palette pour le cahier du diariste. Il y a dans ces quelque deux cents pages autant de révolte que de compassion, une tendresse inquiète, une générosité débordante aussi, et une sorte d’instabilité rendue par l’urgence de tout dire, de clamer son aversion des dérives du marché de l’art et de léguer un testament esthétique : « J’ai entrepris ces "écrits sur l’art", avoue-t-il, à un moment où une forme de dépression résignée combat le sentiment de l’œuvre à accomplir : et si tout s’arrêtait aujourd’hui ? ».

Nul doute qu’il ait été confronté, face à la feuille blanche, au silence des commencements, tant les idées et les mots s’entrechoquent dans le récit comme les fûts de madère dans la coque d’une caravelle déboussolée. Pourtant, la traversée des cercles de l’enfer quotidien de l’artiste - un enfer commun à bien d’autres peintres - et l’explicitation de ses orientations esthétiques et techniques sont restituées avec une justesse de ton et une lucidité d’analyse qui passionnent le lecteur. Qui l’émeuvent aussi, tout autant que le compagnonnage des peintres Pierre Alechinsky et Édouard Pignon et du musicologue René Bresson, la découverte des peintures et gravures paléolithiques de la grotte Cosquer, la musique et l’art orientaux ou Les Fleurs du mal de Baudelaire chantées par Georges Chelon (un autre marseillais) l’ont touché à cœur, lui, le gavroche libertaire resté fidèle à ses premiers engagements, dans l’ombre portée fraternelle de Léo Ferré (dont il croqua les paroles et musiques dès 1978) et celle, souffrante, de son frère Philippe, trop tôt ravi au cénacle des poètes. Une « Exécution » magistrale.

© Claude Darras

L’Exécution de la peinture, par Olivier Bernex, le Temps de la pensée, Autres Temps éditions, 2009 (224 pages, 20 €).

Photo France Bernex

01/10/2009 | Lien permanent | Commentaires (1)

Claude Simon - (”Le Vent”)

Deux dangers ne cessent de menacer le monde : l’ordre et le désordre.

Paul Valéry

… ce fut ainsi que cela se passa, en tous cas ce fut cela qu’il vécut, lui : cette incohérence, cette juxtaposition brutale, apparemment absurde, de sensations, de visages, de paroles, d’actes. Comme un récit, des phrases dont la syntaxe, l’agencement ordonné – substantif, verbe, complément – seraient absents. Comme ce que devient n’importe quel article de journal (le terne, monotone et grisâtre alignement de menus caractères à quoi se réduit, aboutit toute l’agitation du monde) lorsque le regard tombe par hasard sur la feuille déchirée qui a servi à envelopper la botte de poireaux et qu’alors, par la magie de quelques lignes tronquées, incomplètes, la vie reprend sa superbe et altière indépendance, redevient ce foisonnement désordonné, sans commencement ni fin, ni ordre, les mots éclatant d’être de nouveau séparés, libérés de la syntaxe, de cette fade ordonnance, ce ciment bouche-trou indifféremment apte à tous usages que le rédacteur de service verse comme une sauce, une gluante béchamel pour relier, coller tant bien que mal ensemble, de façon à les rendre comestibles, les fragments éphémères et disparates de quelque chose d’aussi indigeste qu’une cartouche de dynamite ou une poignée de verre pilé : grâce à quoi (au grammairien, au rédacteur de service et à la philosophie rationaliste) chacun de nous peut avaler tous les matins, en même temps que les tartines de son petit déjeuner, sa lénifiante ration de meurtres, de violences et de folie ordonnés de cause à effet, quitte, si cela ne le satisfait pas (et apparemment, et contrairement à ce qu’il pense, cela ne le satisfait pas), à recourir en supplément aux bons offices des esprits, du marc de café, des cierges bénits, des hommes providentiels ou de la camisole de force.

Claude Simon, extrait de Le Vent, Tentative de restitution d’un retable baroque (Chapitre XIII) – Editions de Minuit, 1957

07/12/2008 | Lien permanent

Claude Simon photographe

Claude Simon commente son travail de photographe, ainsi que Denis Roche.

Claude Simon commente son travail de photographe, ainsi que Denis Roche.

Date : 16/03/1992 - Durée : 24min29s

19/11/2009 | Lien permanent

DOCUMENT A TELECHARGER

DOCUMENT A TELECHARGER