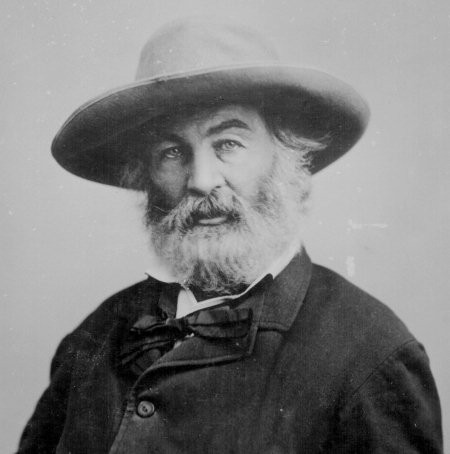

Walt Whitman (20/06/2008)

Le chant de tous et de moi-même

Lire « Leaves of grass »(1), c’est lire un homme entièrement incorporé, de corps et d’esprit, dans le monde. Dès le premier poème, Walt Whitman pourrait nous apparaître comme un heureux terrien, en pleine possession de lui-même, souverain de son corps et de son âme, sans que nul désenchantement ne puisse l’affaiblir ou le ternir, résolument amoureux de tout ce qui croît à l’air libre, résolument fort en gueule, charnel, sensuel, mangeur, buveur, baiseur dans sa grande aventure ici-bas et auprès de ses semblables. Qu’ils soient de l’île de Manhattan ou d’ailleurs, peuple des cités ou hommes de la nature : la contralto, le charpentier, le chasseur, les diacres, la fileuse au rouet, le fermier quaker, le fou à l’asile, l’imprimeur de journal, le mécanicien, le jeune cocher, les groupes d’immigrants, la vendeuse squaw, l’amateur d’art, les hommes de pont, l’épouse, la jeune ouvrière yankee, le paveur, le journaliste, le peintre d’enseignes, l’employé du canal, le comptable, le cordonnier, le chef d’orchestre, l’enfant baptisé, la future mariée, le mangeur d’opium, la prostituée, l’équipage du chalut, l’homme du Missouri, le billeteur du train, les carreleurs, les zingueurs, les maçons, le pêcheur de brochet, le squatter…

« (…) tous viennent vers moi et moi je vais vers eux,

Et, dans la mesure où cela se peut, je suis plus ou moins chacun d’eux,

Et avec eux tous sans exception je tisse le chant de moi-même ».

Whitman s’abandonne à eux, comme il s’abandonne à la terre et à la mer, et à tous les plaisirs que ceux-ci lui peuvent procurer. Il les appelle de son indicible amour passionné. Mais autant que les douceurs du ciel, il ignore rien non plus des plaisirs de l’enfer qui l’accompagnent ; et de même peut-il se proclamer poète de la femme autant que de l’homme, homme et femme se tiennent à hauteur égale, sans distinction de petitesse ou de grandeur. Même l’herbe peut pousser sans limite à divers endroits de la terre, aussi bien chez les Noirs que chez les Blancs, car voici que le plus simple des végétaux, qui sait, est peut-être aussi une enfant, la toute dernière-née de la végétation. Aussi proche il est de ces hommes et de ces femmes dans leur quotidien de joie et de tristesse, et de même qu’il peut se retrouver dans le tumulte des rues, avec tous et parmi tous, Whitman peut tout aussi bien se retrouver en solitaire au fond de la forêt.

De tout ce qui l’entoure, de tous les évènements qui se tissent, se trament et se passent, de ses relations avec les uns et les autres, de ce que la vie peut lui réserver de plaisirs et de déplaisirs, le poète s’interroge de tout cela, comme tant d’autres assaillis d’interminables questions, mais cependant, cela ce n’est pas moi, le Moi réel. Celui que je suis est toujours à l’écart de la mêlée (…) Je suis un témoin impassible. Le poète croit en son âme, mais son autre Moi ne doit pas s’humilier devant elle, pas plus que son âme ne doit s’abaisser devant cet autre Je du poète, ce dernier qui, d’ailleurs, ne sait non plus ce que peut signifier se mettre en prière. Pour quelle vénération ? Car ce qu’il voit chez les uns et chez les autres, c’est lui-même qu’il voit, et tout ce qu’il pourrait juger des uns et des autres, il porterait le même jugement sur lui-même. Whitman se tient bien debout, et ça il ne le sait que trop ; de la même manière qu’il se sait immortel, se moquant bien de notre conviction que la mort serait belle et bien réelle :

« Mortaises et tenons, mon pied fait socle dans le granit, Je me moque de ce que vous nommez dissolution

Car je connais l’amplitude du temps ».

Sans souci, et dans toute la force de son corps et de son âme, peut-il alors poursuivre son voyage en promeneur amoureux ahuri de ma propre légèreté, de ma liesse.

Et maintenant, que sont la vertu et le vice, et tout ce qui peut s’en dire. Ni plus bon que mauvais, quelle différence alors entre ce qui est pris d’un côté comme bien et d’un autre côté comme mal. Ce qu’ont été et ce que sont désormais nos actions, l’essentiel se tient à ce qui nous témoigne jour après jour de sa valeur, et ce qui ici vaut davantage que tout le reste : c’est maintenant.

« Pensées ou actes du présent sont notre éveil, notre départ précoce ».

Mais il y a aussi un Whitman imprégné de matérialisme, et n’est-ce pas aussi pour cette raison qu’il dit accepter la Réalité, sans douter d’elle le moins du monde. Il prend autant soin qu’il est à la fois subjugué par les miracles des sens, par la moindre des particules qui animent ce monde. Intestins, tête ou cœur, odeur des aisselles : tous ont leur propre subtilité. La plus grande vénération du poète sera autant ce que lui-même touche que ce qui le touche et l’émeut. Son corps, son âme : un Kosmos ! Tout ce qui vient vers lui le remplit, l’inonde, et ce que l’on nomme désir, ou encore cause et effet des évènements qui surviennent, de quelques sortes que ce soit, il ne sait réellement d’où cela peut venir, et comment de telles choses du monde peuvent se faire ou ne pas se faire : de la plus petite lumière à la plus juteuse clarté ; d’une amitié que l’on appelle à celle que l’on reçoit. Ainsi est que :

« L’illumination matinale à ma fenêtre me plait mieux que la métaphysique dans les livres ».

Le soleil de l’aube pourrait cependant l’affaiblir ou le terrasser, mais rien de tout cela, et pas même un effort pour surmonter pareil défi, car le poète a lui aussi son propre soleil ! et ses rayons suffisent à contrer ce qui pourrait apparaître au poète comme éblouissant ou tragique. Nous tous sommes à la mesure du soleil, comme l’herbe de la terre est à la mesure du travail des étoiles. Nous tous avons cette capacité à étonner. Cependant, le poète s’abstiendra du pouvoir du langage. La preuve de sa science et de sa joie n’est pas dans l’écriture ou la parole.

« …Du silence de mes lèvres j’humilie le sceptique à plate couture ».

Son chant de lui-même, et par conséquent des autres, se fructifie. Chant de lui-même, chant de dehors et de dedans, fait de sons composites, fusionnant, successifs, fait de tous les bruits universels, même de ceux qui proviennent d’on ne sait où, bruits d’ailleurs, bruits qui sommeillent en tout être et qui parfois se trahissent, telles les mains nerveuses sur son pupitre, ou tel encore le ton affaibli des malades. Autant de complaintes, de mélodies qui agressent, ébranlent ou arrachent de toute part le poète, puis le ravissent et le comblent d’une plénitude toute mouvementée, plus loin que l’orbite d’Uranus.

« (…) Jusqu’à ce que libre enfin j’éprouve la merveille des merveilles,

Cela qu’on appelle Etre ».

La source de bonheur de Whitman ? Simplement mouvoir, presser, toucher avec les doigts. Mais bonheur aussi parce que tout est chef d’œuvre aussi. Toute espèce vivante, de la fourmi à la rainette, à la ronce des mûres, à la vache, à la souris… Ainsi, les animaux ne vont-ils pas eux aussi lui montrer leur parenté avec lui et l’obliger à un moment de répit : qu’il puisse rester des heures à regarder ces quadripèdes sans religion, sans vénération pour leurs ancêtres, et qui jamais ne se prétendent respectables ni malheureux sur terre. Mais le poète, toujours plus en course vers le futur, infiniment désireux de tout, réceptif à toutes choses, peut-il accepter de ne plus bouger, et s’asseoir, il dira cependant aller plus vite que le galop d’un étalon. Le poète sait s’accorder des répits, s’attarder mieux que jamais, mais il semblerait qu’il a toujours besoin de voir, de mieux voir, en même temps qu’il se dit avoir vu juste, et cela qu’il soit couché sur son herbe, comme il dit, ou couché, seul, dans son lit.

Quand les pensées le quittent, et qu’il demeure seul avec lui-même et son silence, le poète continue de marcher ; tant d’autres routes à cheminer, tant d’espaces à traverser, jusqu’au verger des astres qu’il visite pour contempler ses fruits. Tant de vols que le poète accomplit d’une âme avide et fluide. Whitman ne se limite pas à prendre seulement le bien dans l’immatériel ou dans l’air pur. Le bien est partout, dans tout ce qu’il touche et qui le touche, la matière est aussi jouissance. La vie ne lui offre que des paysages à perte de vue, la vie est splendeur visible. Grand observateur de la vie qui bat dans les grandes cités encore debout, comme dans celles tombées en ruine et où peut encore demeurer le courage humain fortement campé sur ses deux jambes. Le poète voit tout et boit tout : son breuvage merveilleux ! dit-il. Whitman est aussi cet homme là, qui a vu des petits enfants aux yeux vieillis. Lui aussi a souffert parce qu’il était là ; lui aussi est l’esclave ; pour lui aussi l’infernal désespoir ; lui aussi a les mains qui agrippent le grillage de la clôture. Il ne faut pas lui demander ce que peut être la douleur du blessé, lui-même devient le blessé. Lui aussi allongé sur le sol avec sa chemise rouge. Lui aussi sait ce qu’est s’asseoir, mendier et avoir honte.

Ce n’est là qu’une infime partie de la poésie whitmanienne, les trente premiers poèmes de son Song of Myself. Mais après les avoir parcouru, senti et bu, tel que Whitman l’aurait probablement désiré de ses lecteurs, lui qui disait savoir la parfaite équanimité de la vie, et que jamais nous ne chantons ni ne célébrons, que par seulement de calculables vanités, d’intraitables désespoirs, que cherchons-nous si obscurément ? nous leurrant nous-même à nous sentir aussi libre que le carré de blé où siffle la caille, comme à nous faire indifférent à la délicate fleur bleue du lin, comme à nous rendre plus aimant ou plus méprisant selon la variation de nos humeurs, et comme à nous effrayer de la vie et de la mort. Chercheurs de savoirs avec nos visions embrumées et nos haleines desséchées, tout n’est-il pourtant pas plus simple, malgré les riches et parfois ennuyeuses complexités, et malgré aussi nos dégoûts et nos frissons de plaisirs certains.

Les choses invisibles et visibles, l’air des villes et des montagnes, les astres et les arbres des vergers, tout ce qui vibre au-dessus de nos têtes et devant nos yeux ; ce Tout qui est là depuis toujours, puisqu’il est déjà et depuis toujours en poésie ; de même qu’il n’est pas matière à savoir, puisqu’il est déjà Savoir ; n’est-ce pas encore la nuit ? et ne sommes-nous pas encore à la lisière du bois ? Pas d’autres pays de soi-même à visiter, n’allant jamais là où le grizzly quête du miel ou des racines. J’ignore si Walt Whitman, hier comme aujourd’hui, aurait gagné la juste reconnaissance de ses concitoyens d’Amérique, de la même manière que Rimbaud à son heure posthume. Mais Whitman avait-il raison ou non de préférer le silence, il savait néanmoins que bien des silences sont aussi faits de bruits, d’or, et de météores. Mais probablement ignorait-il ce qui pouvait alors se produire en force et en grâce. Probablement que ce qu’il ne savait pas ne se tenait seulement que sur les feuilles d’herbe, vivantes et débordantes, de son écriture et sa fulgurante énergie d’une joie communicante. Transmission du bonheur d’être, qui n’a d’égal que dans le vaste monde de la Vie.

« C’est moi que je célèbre, moi que je chante, Mais la somme que j’embrasse, tu l’embrasseras aussi

Tant le moindre de mes atomes t’appartient intimement (…)

Ma langue, la totalité des atomes de mon sang façonnés

Par le sol d’ici-même, l’air d’ici-même, (…) J’accueille, est-ce un bien, est-ce un mal,

Je laisse s’exprimer sans frein

La Nature hasardeuse dans sa vierge énergie »

(1) Feuilles d’herbes

Nathalie Riera – Mars 2007

11:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |

Imprimer | | ![]() Facebook

Facebook